外婆的茶屋菜單的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳曉卿寫的 至味在人間:跟著「舌尖上的中國」總導演品嚐大江南北的家鄉味 和幸田文的 廚房記都 可以從中找到所需的評價。

另外網站外婆的茶屋文山木柵店_茗順商行 - 104人力銀行也說明:【公司簡介】[外婆的茶屋] 成立於2020年文山木柵店於2021-12-25 正式開幕了一個清新手搖飲熟成紅...。公司位於台北市文山區。產業別:餐館業。應徵外婆的茶屋文山木柵 ...

這兩本書分別來自圓神 和麥田所出版 。

輔仁大學 餐旅管理學系碩士在職專班 鄧之卿所指導 童亭蓉的 以永續為概念之餐廳商業經營模式之研究 (2016),提出外婆的茶屋菜單關鍵因素是什麼,來自於永續、餐廳、商業經營模式。

最後網站[食記] 醬烤排骨炒飯阿嬤的古早味明吉食堂 - PTT評價則補充:明吉食堂的點菜單價目表,這裡有各種飯類、麵類、肉類、湯類、小菜類以及炸物,餐點種類相當多樣化 ... [食記] 百年日式今川燒外婆的茶屋內湖江南店.

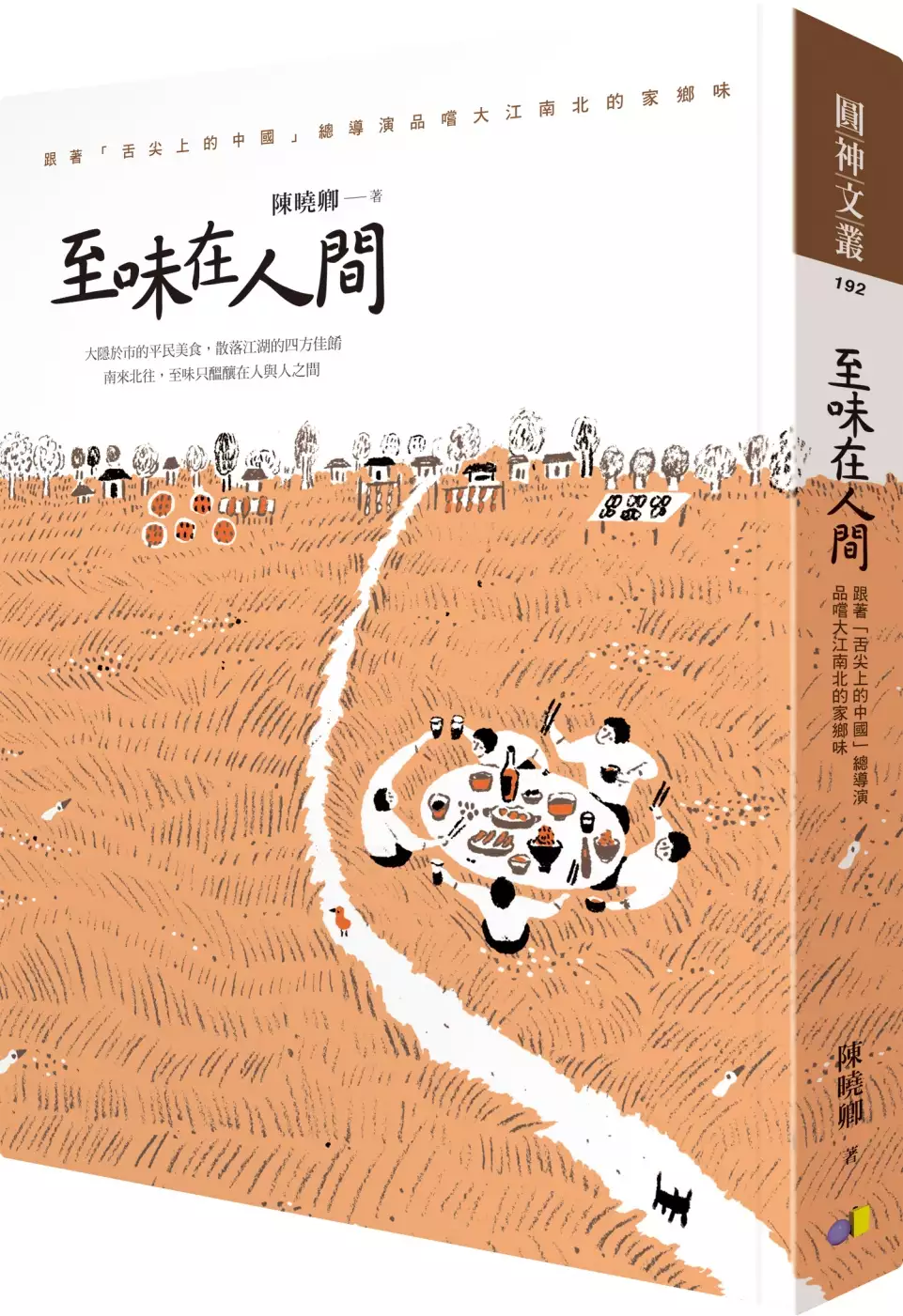

至味在人間:跟著「舌尖上的中國」總導演品嚐大江南北的家鄉味

為了解決外婆的茶屋菜單 的問題,作者陳曉卿 這樣論述:

「舌尖上的中國」紀錄片總導演十年談吃文章首度結集 一本攪動千萬讀者味蕾,讓人食慾大開、口水橫流的吃貨手札 「我的故鄉只有一小塊,她在我的舌尖上」 作者陳曉卿為《舌尖上的中國》紀錄片總導演,但在名導之外,他更是名聞遐邇的老饕。強調「美食是掃街掃出來」的他,熱中尋覓大街小巷的平民美食,更因此被朋友戲稱為「掃街嘴」。 本書為這位美食愛好者的十年飲啜筆記,陳曉卿以文字為食材,寫下了靈魂深處的家鄉味,以及拍紀錄片時跑遍大江南北的四方美味,並佐以食物背後的人情、故事,一一寫下所有他關於食物蒸炒煎炸的獨門記憶。 「最好吃的永遠是人」 貫穿這一篇篇令人咂嘴的美食文字的,是食客、

廚子,是和菜色一樣霸道的服務生,也是與作者同桌共飲的那個人。作者認為世上最好吃的是人,人間至味往往醞釀於人與人之間,比起吃什麼、在哪吃,「和誰吃」才是最重要的一件事。 「美食大多是離不開故鄉的,只能在當地好吃」 館子、夜市、菜場、鍋裡碗裡……如果問陳曉卿美味究竟在何方,他的手指最終會指向家的方向。他說自己拍《舌尖上的中國》時,重現老家的醬料不過用了兩個星期,但醞釀和發酵這本書,他用了將近四十年。 ■ 魚最好吃的部分在哪裡? 宜昌人陳敏,話不多,做事穩當,每次煮魚吃魚,都不動聲色。有一次,陳敏的媳婦來京探班,等陳敏煮完魚,忙東忙西坐到桌上,一通亂找,漲紅著臉問道:「我的那

塊肉呢?」蔣、段二人大惑不解:「哪塊肉?哪塊肉?」陳敏支吾著:「就……那塊……」媳婦在一旁應聲:「我吃啦!」媳婦說的正是那兩塊月牙肉——魚鰓邊最細滑、最鮮嫩的所在。據說從前土匪綁票,都是先餓人質兩天,然後煮頓魚,就等著看人質從哪裡下筷子。筷子先挾魚脊背、肉多的地方,肯定是窮人家孩子,放了算了;要是先吃月牙肉,那必須死等贖金,這是富貴人家的香火。——〈紅脣添香〉 ■ 最好吃的年夜飯永遠在家裡 有人認真起來,非要讓我推薦「味道好」的年夜飯去處,我的回答永遠是:家裡。濃濃的暖意中,一家人就像回到了從前,老爸在廚房和餐桌之間做折返跑,我媽在一二三四地數著盤子碗的數量,唯一不同的是多了電視裡

稀稀落落的晚會……及至全體坐下,父母笑盈盈地看著大家,在他們眼裡,我們還是沒出家門的孩子。老媽坐我旁邊,像當年摩挲豬頭一樣撥攏著我腦袋:「哎喲,多了很多白頭髮哦……」我看著她眼角密密的皺紋,心下不覺一酸。——〈年夜飯之味〉 各界推薦 焦桐(飲食文化專家) 蔡瀾(作家、美食家) 蔡珠兒(作家) 張國立(作家) 胡天蘭(美食評論家) 葉怡蘭(飲食生活作家‧《Yilan美食生活玩家》網站創辦人) 松露玫瑰(食譜書作者及譯者) 莊祖宜(廚師、作家) 王瑞瑤(中廣超級美食家主持人、資深美食評論家) Liz 高琹雯(美食作家) 李絲絲(誠品書店Cooking

Studio資深企劃) 王浩一(府城達人、城市作家) 陳曉卿是我相信得過的美食家。——蔡瀾 曾幾何時,吃一頓飯除了行前要做攻略,進食當中還不忘拍下食物的「倩影」,甚至立刻上傳至社群網站實況轉播。此乃趨勢,更是個人嗜好。而《至味在人間》帶領讀者進入最純粹的飲食氛圍,以記憶佐餐,用初心品嚐。此外,作者描繪各項美食時,字裡行間香氣四溢,令人心馳神往。——松露玫瑰 陳曉卿這本書從頭到尾談的只一樁大道理:感情,吃飯的感情。談得深哪,談得我口水如夏天午後的大雷雨。——張國立 導演寫吃,個人風格鮮明,充滿畫面感和立體聲,是我讀過頂尖精采的食記。——莊祖宜 這幾年我走訪的中

國美食一一從書中躍出,彷彿還聞到熱氣蒸騰的味道。我看到了當下且真實的庶民生活美食,而不再有時差、有距離。——王瑞瑤 讀陳曉卿,頗有「孤獨的美食家」的況味,但更幽默、機智、瀟灑。——Liz高琹雯 這是一本幸福有情有韻的好書。——王浩一 作者簡介 陳曉卿 紀錄片導演,美食專欄作家。 1965年生於安徽靈璧,1989年畢業於北京廣播學院後,進入中央電視臺工作至今。1991年開始拍攝和製作紀錄片,作品有《遠在北京的家》《龍脊》《百年中國》《一個時代的側影》《甲子》等。 2012年,領銜製作美食紀錄片《舌尖上的中國》,在央視首播後引起廣泛關注,後陸續在臺灣、香港、新加

坡等地播出,影響遍及海內外,成為年度話題。 因對各種食物不加挑剔的熱愛,且熱中搜尋平民美食,被朋友戲稱為「掃街嘴」,十餘年前開始在報刊撰寫美食專欄,《至味在人間》一書為其十年來飲食散文首度精選集結。 推薦序 吃飯在於感情 張國立 推薦序 人生至味,再三玩味 王瑞瑤 輯一 每個人的珍珠翡翠白玉湯 一罈醬,四十年 葷腥的妄念 一切不能拌飯的菜都是耍流氓 魔蛋 一碗湯的鄉愁 父母大人的飲食偏好 豆腐乾文章 年夜飯之味 每個人的珍珠翡翠白玉湯 薺菜花 彎腰青 最好的早餐 輯二 一個人的麵館 寒夜覓食 一個人的麵館 大隱於市 文藝下酒菜 風生水起 麵瓜 白塔寺涮肉

群落 京西無和食 潛伏菜 一道菜主義 麵的街 周瑜小館黃蓋客 白菜苔紅菜苔 輯三 至味在江湖 麵,不能承受之小 特色菜口味菜 不足為外人道也 紅脣添香 「油」然而生的幸福 貼一身五湖四海的膘 數來堡 至味在江湖 猶抱琵琶蝦遮面 螺螄殼裡的道場 看得見飛機的餐館 花生的荳蔻年華 于勒叔叔的生蠔 輯四 吃口熱乎的 兒行千里 滷煮的細節 吃口熱乎的 睹食物思人 相濡以火鍋 慢慢地陪著你吃 那些笑臉 除了蛋,我們來認識一下母雞 輯五 留住手藝 不時尚飲食 留住手藝 三里河東三里河西 年代標誌菜 臺北一條街 不一樣的懷舊 乾癟味蕾記憶 田螺往事 那條憤世嫉俗的魚 他鄉滋味 最後的吳江路 輯六 吮

指之歡 一人分飾兩角 挑剔的幸福與煩惱 人間煙火 和哪位明星吃飯? 平民食物的背影 從此站起來了 吮指之歡 請杜拉拉吃點什麼? 菜系話語權 買菜單 食物的分貝 後記 推薦序1 吃飯在於感情 文/張國立(知名作家) 吃,是件大事,不僅關係口腹,更關係甜美的記憶。吃,是靈魂棲息的所在。用白話文說,吃得,安心。 從小吃老媽做的紅燒肉,一大碗上桌,老姊舉步維艱地拿筷子挾,如臨薄冰地小口咬,我看不順眼,拿湯匙舀,朝飯上一淋,嘿嘿,舉兩手同意書中「一切不能拌飯的菜都是耍流氓」。 老媽的紅燒肉費功夫費心思,精華全進碗底的醬汁,拿湯匙舀,連肉帶汁,這飯,味道就豐富了。 哎,

老媽走得早,三十歲之後,我吃飯有一大部分的目的其實是尋找她留在我大腦皺摺裡的記憶。朋友曉得我愛紅燒肉,有回請我吃飯,在上海一家用人民幣計算新潮指數的館子,他神祕地說: 「這家做的菜,秀氣。」 才聽到「秀氣」,心裡有數,八成毀了。果然,日式分量、法式裝盤,每人面前帶金邊的碟子內分到三小塊肉,不好意思問:「你家燒肉的鍋子呢?」我將就地挾起肉,拚了老命朝飯上抹……老實說,肉燉得不錯,可惜無法和飯發生水乳交融的親密關係。飯是飯,肉是肉,說句難聽的話,吃得疙疙瘩瘩。 後來到浙江玩,南潯吧,時間晚,在路邊找家館子便吃,點了鹹魚燒肉,小師傅連鍋帶勺往桌上一擱,邊吃我眼淚邊往肚裡淌。一旁朋友

問:「噎著啦?」不,老媽的紅燒肉就是這味道。我恨不能將飯倒進鍋裡吃。 再說老媽另一道拿手菜,獅子頭,更絕對湯汁拌飯不可。別嫌我吃相難看,總將獅子頭戳點碎肉下來,混進湯內,照樣往飯上澆。吃飯,終究吃飯,是吧。 以前景美菜市場有家賣魯肉飯的小店,我常換兩趟車跑去吃,為的便是肉汁與肉末拌進飯裡配片黃蘿蔔的爽勁,還有老闆俐落的澆汁手段,他總問我: 「來塊焢肉、豆腐?」 當然,如擬。 我們從未正經八百聊過天,但透過食物,彷彿是數十年的老友。吃飯,講感情。 老馬是河南人,長在重慶,「嫁」到上海,見到我總埋怨馬大嫂、馬家小妞愛甜甜的上海味兒,他做的川菜得不到青睞,挫折

甚深。沒關係,我說我吃。老馬的川菜正規,水煮魚、麻婆豆腐泛出的花椒香氣能迷昏螞蟻。今年初我乾脆和老馬兩人去重慶,他教我做菜,只教一樁:麻婆豆腐。他說,川菜無非花椒與郫縣豆瓣醬,要懂得挑花椒之外,郫縣出的豆瓣醬幾十種,更得每種皆試,找到適合自己的醬,掐得準花椒分量,任何川菜都水到渠成。嗯,他的說法怎麼像是找老婆? 前後做了五天麻婆豆腐,大致上算滿意,但絕稱不上非常滿意,問題出在我對花椒的拿捏,欠缺一時三刻來不及培養的川菜文化。 好吧,回臺北繼續培養。燒了幾次,吃著吃著不禁思念老馬的手藝。說穿了,我吃川菜,吃的是朋友的感情。老馬費心為朋友下廚,我應付等著開飯的老婆,兩種動機,當然人家往

西天取經,我進東海鬧龍王了。 順便和陳曉卿抬抬槓,他談:「認識了母雞,雞蛋的味道會發生很大變化。」我說,認識小雞,才曉得雞的真味。 小時候老媽養雞貼補家用,一筐子等待誕生的雞蛋放在我床頭,夜裡點燈,提供必要的溫度。老媽再三叮嚀,萬一晚上氣溫下降太多,記得蓋上小被子,免得,免得……免得雞蛋打噴嚏? 我連兩晚沒睡,盯著蛋,聽說小雞孵出來見著誰便喊誰娘,不能讓老姊撿了「娘」的便宜。皇天不負苦心人,大清早,第一個蛋殼開了條小縫,接著金黃顏色的小雞露出臉,而一旦第一隻雞鑽出來,其他必定跟著出來,好像怕誤了早飯似的。我養了二十多隻小雞,長達半個月,牠們沒叫我「娘」,倒是我從此不吃雞肉,

只喝雞湯。這,也是感情關係。 陳曉卿這本書從頭到尾談的只一樁大道理:感情,吃飯的感情。談得深哪,談得我口水如夏天午後的大雷雨。 看著書,我忍不住和老婆討論起晚飯。我說天熱,做飯辛苦,不如出去吃。她斜眼瞄來,一副不相信我體貼的真誠。討論吧。 「雲南人和園,好久沒見二姊和三姊,更好久沒嚐到樟茶鴨。」 「永康街牛肉麵,配粉蒸排骨和啤酒。要不然史記牛肉麵,和咬進嘴一股熱騰騰豆味的花干,也得配瓶啤酒。」 「還是去老媽家吃炒米粉,她一定炸了排骨──」 我馬上接口:「還是得有啤酒。」 吃飯,少了感情,就,純粹填肚子,遜掉了。 推薦序2 人間至味,再三玩味 文

/王瑞瑤(中廣超級美食家主持人、資深美食評論家) 二○一六年四月,剛剛結束為期五天的揚州美食採訪,回程時路過南京,請當地朋友帶路,來到由地下停車場改造、規模令我咋舌的先鋒書店。在一望無際的書海中,看到了《舌尖上的中國》總導演陳曉卿先生的新書《至味在人間》,面對有點熟悉又陌生的簡體字,閱讀過程時不時卡住,用字遣詞也有諸多隔閡,偶爾必須猜一下字才能繼續讀下去,然而我越看越有味道,越看越有意思,當下掏錢買書帶回臺灣,花了幾天才陸續消化看完。 由於工作需要,近十餘年經常走訪中國,一個城市一待就是五天、八天,採訪當地的吃喝玩樂,回到臺灣發表一篇篇圖文並茂的旅遊報導,並透過廣播在空中與聽眾

分享所見所聞。幾年前也有感而發,另外開闢「兩岸有食差」的專欄,不以代代相傳的歷史古書作為基礎,也不以爬梳古文的今之食家為嚮導,誠實寫下我對當代中國飲食的採訪經驗與食後感想。 記得小時候,一九四九年來臺的山東父親,雖然討了臺灣母親,家裡三餐全照家鄉的規矩來,非饅頭即麵條,交替不間斷。每次遠赴山東採訪,日食三餐至五餐,竟沒有一頓是饅頭,頻繁出現的反倒是煎餅,它像極了小時候做勞作的馬糞紙。當時買了各式雜糧做的煎餅帶回臺灣,結果老爸一口也沒吃,嫌煎餅太粗、太乾,難以下嚥。 人到上海也文青,我心懷張愛玲的三恨之一—朝聖知名餐廳花大錢吃鰣魚,並謹記前人言,一定要吸魚鱗,才能品足鮮味。結果,

向服務生索討整片魚鱗,竟傳來一陣訕笑:「這年頭誰還吸那玩意兒啊!」原來過度捕撈導致長江鰣魚難求,坊間鰣魚實為巴西力魚,還是冷凍進口,難怪吸魚鱗的舉動被當成傻瓜呆。 從小對中國味道的美好印象,也包括一本本的書,遠從唐魯孫、梁實秋,近是眼前的美食家,大家提到中國的吃,形容都異常神妙。我剛開始看紀錄片《舌尖上的中國》時也有類似的感覺,好看但不真實,因為我所採訪的中國美食,精采的不在這裡。我對中國這塊土地,最感興趣的是吃,最佩服的也是吃,不管是填肚子還是吃排場,是食季節還是啖在地,是上酒店花或蹲路邊扒,能養活十億以上人口,確實了不起。 所以翻閱《至味在人間》這本書時,這幾年我走訪的中國美

食一一從紙上躍出,彷彿還聞到熱氣蒸騰的味道。中國人的說法是接地氣的,臺灣人則說是貼近庶民的,我看到了當下且真實的庶民生活美食,而不再有時差、有距離。 陳曉卿生於安徽,長年在北京打拚,由於電視臺的工作,往來中國大江南北,甚至遠赴歐洲等國,閱歷很廣,吃的經驗相當豐富。書中文字透出了一個愛吃的漢子分享各種美食所纏繞的各種關係,同時也掩不住總是吵著、念著想吃安徽老家的這個那個—聞名全國的臭鱖魚、老家扛來的彎腰青、泡水便爽脆的苔乾、過年時外婆家做的臘肉、搭配炒米一起下肚的肥西老母雞,早餐熱呼呼的一碗SA湯等等……令人食指大動。 人間至味,或許是家鄉味,或許是媽媽味,都令人再三回味與玩味。

輯一 每個人的珍珠翡翠白玉湯 彎腰青 儘管不屬兔,但我是一個蘿蔔愛好者。我喜歡北京天源醬園的甜辣乾、蕭山錢江牌蘿蔔乾、揚州四美醬菜的蘿蔔頭,也喜歡東北的蘿蔔燉腔骨、江西的大鍋蘿蔔片、廣東的蘿蔔煲牛腩,以及南點中的蘿蔔絲餅……我甚至因為蘿蔔而喜歡上了好萊塢的茱莉亞.蘿蔔絲—那個美麗的、長著一張氣吞山河大嘴的美國女青年。但如果說論及生吃,全世界的蘿蔔加在一塊,似乎也趕不上我老家的彎腰青。 老家是黃泛區,沙土地,適宜番薯、蘿蔔這樣的根莖類植物生長,比這種自然條件更重要的是,小時候家裡窮,不可能有這麼多水果供我們選擇,於是,這種從內到外呈統一翠綠色的蘿蔔,便成了飯後餐桌上的一道風景。吃完飯,全家

人圍著桌子,幾瓣切得齊整的青蘿蔔條,把滿屋子吃得山響—這種記憶是無法複製的。 不記得誰曾經說過,中醫是一門傳統藝術,講究的是說學逗唱,因此國人便有了「蘿蔔青菜保平安」「蘿蔔就涼茶,醫生滿街爬」「冬吃蘿蔔夏吃薑,不找醫生開藥方」「蘿蔔上市,醫生無事」等等說法。都知道蘿蔔通氣利便—吃的人很享受,但不管你利了便還是通了氣,享受的是自己,而往往你旁邊的人會露出絕望的神色。 我見過吃蘿蔔最慘烈的情形是在故鄉的老式浴池中,休息室裡永遠有一分錢一杯的六安瓜片和三分錢一棵的蘿蔔待售,瓜片顯然是低等級的,基本以茶梗為主,蘿蔔則是當地的,皮已經刮得很乾淨,售者用鐮刀(就是割麥子用的那種鐮刀的頭)輕輕縱切,蘿蔔體內

傳出嘎吱嘎吱的誇張聲響。一些在我們看來的有錢人往往會端上一杯茶,深啜一口,放下杯子,騰出手來,撫摸著自己剛修完的光滑的腳後跟,另一隻手則掰下一片蘿蔔,送進口中咀嚼,乾癟的生殖器萎靡而癱軟地配合著口腔運動。放在手邊的蘿蔔肉質如翠玉,呈均勻半透明狀,晶瑩飽滿,鮮明地映襯著享用者疲遝的肉體。

以永續為概念之餐廳商業經營模式之研究

為了解決外婆的茶屋菜單 的問題,作者童亭蓉 這樣論述:

本研究旨在探討台灣以永續為概念餐廳之商業經營模式之研究,其關鍵因素以商業經營模式之價值主張、價值創造、價值傳遞及價值獲取四個面向,瞭解永續餐飲業者操作面之做為。本研究採質性研究的方法實證資料來自半結構式的深度訪談,選擇具代表性五家餐廳業者進行個案研究解析商業經營模式中各項構面的共同之處。整理歸納以永續為概念餐廳之商業經營模式四項構面:1.價值主張主要為解決目標客層:關心喫的食材來源與其自身健康關連讓顧客從飲食經驗獲得更深遠意義共創共存共榮理想生活。2.價值創造主要價值活動為安全友善食材履歷可追溯等,藉由重要關鍵資源包含顧客資料庫聯繫建立、環境教育訓練等,用支持以利關鍵流程整合主要價值活動提升

效能。3.價值傳遞透過顧客通路強調對顧客的重視以保持與顧客之間的親近關係強化顧客忠誠度,以提高每個顧客帶來的平均貢獻度。4.價值獲取即整個發生的商業行為所需的成本,為餐廳企業所創造收益轉化為利潤。關鍵字:永續、餐廳、商業經營模式

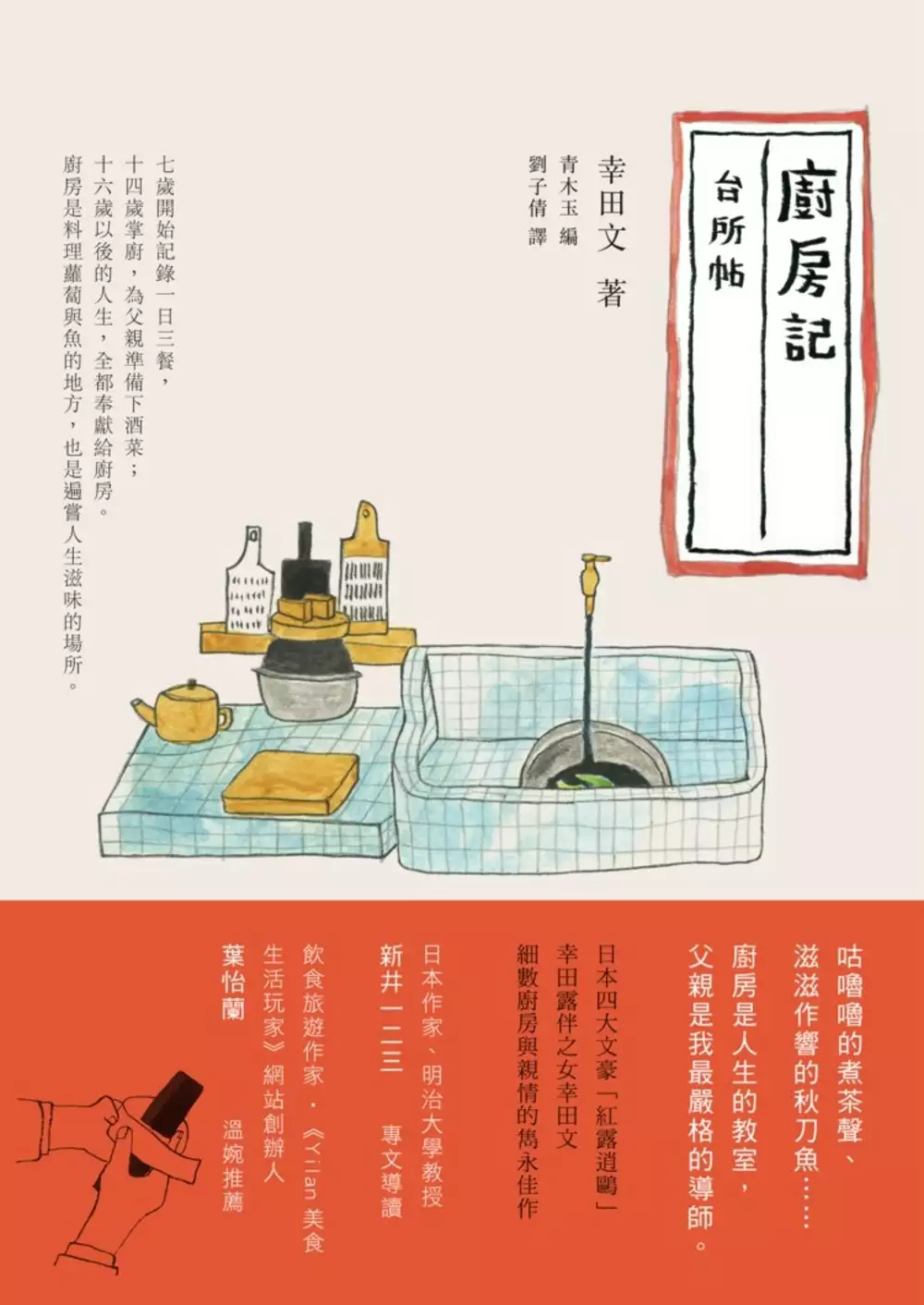

廚房記

為了解決外婆的茶屋菜單 的問題,作者幸田文 這樣論述:

日本四大文豪「紅露逍鷗」幸田露伴之女幸田文 , 細數廚房與親情的雋永佳作。 咕嚕嚕的煮茶聲、滋滋作響的秋刀魚…… 廚房是人生的教室,父親是我最嚴格的導師。 日本作家、明治大學教授新井一二三 專文導讀 飲食旅遊作家、Yilan美食生活玩家》網站創辦人 葉怡蘭 溫婉推薦 七歲開始記錄三餐的女孩,在名為「廚房記」的筆記本上寫下了每道菜的烹飪細節及滋味; 十四歲掌廚,為父親準備下酒菜;十六歲以後的人生,全都奉獻給廚房。 「多則為鄙,這句話妳要記住。無論再好的東西,也不需要裝滿。」 自中學一年級奉命替父親準備下酒菜開始,她常常挨父親的罵。菜量太多粗鄙、太少

寒酸,過酸、過鹹、過甜都令人火大;碟子擺放太近卑屈,太遠則完全不像樣;太快太慢也都不得體,要優雅地、「盡量及時」地端出小菜。 廚房,不僅是剁蘿蔔或殺魚、張羅三餐的地方,也是女人練心修心之處。這個有點隱密又有點公開的場所,忠實呈現了幸田文一生的風雨與感懷,也是她寫作的原點。作家新井一二三稱幸田文為「日本女兒文學的開創者」:這是一本女兒向父親致敬之書,也是品嘗食物的我們向廚房致敬的人生之書。 人的心,似公開,似密室,似乎也是曖昧的機關建構而成。我在廚房是抱著什麼樣的心情作業?我心裡有數。藉著烹飪這項公開的作業,不可否認,的確曝露了欲望與怨恨、不倫與嫉妒、冷淡與憎惡這些女人的業障。因此,

我在那裡,不也學到了忍耐之後的安寧,悲傷之後的溫馨,憎惡之後的譴責,嫉妒之後的空虛。那是料理蘿蔔與魚的地方,也是完成女人心中種種業行的場所。我認為那是教室。 ──節錄自《廚房記》 作者簡介 幸田文 1904年生於東京,逝於1990年。父親為知名文學家幸田露伴,幸田露伴曾當選帝國學士院會員、獲頒第一屆文化勳章,與森鷗外等人齊名。尾崎紅葉、幸田露伴、坪內逍遙、森鷗外這四位文學家被稱為「紅露逍鷗」。 幸田文六歲時母親去世,七歲時在父親的教導下,自這時開始記錄「廚房帖」,也就是廚房、菜單的種種;十四歲,不同於一般家庭由母親教導家務,而是接受父親的全盤家事教育,之後,持續數年,開

始掌廚,也替父親準備晚間的小酒。八歲失去了姊姊,二十二歲失去了弟弟。 二十四歲結婚,十年後離婚,四十歲開始寫作,特別注重生活上的親身體驗,四十七歲到柳橋的藝伎事務所當包吃住的女傭,並將這段經歷寫成《流動》,由導演成瀨巳喜男拍成電影,並獲日本藝術院獎。之後,並以〈黑色衣裾〉獲得第七屆讀賣文學獎。作品《弟弟》由導演市川崑改拍成電影。 六十九歲以《鬥》獲得第十二屆女流文學獎;七十二歲還前往靜岡縣安倍嶺、富士山等幾個山谷,想看看地裂谷、地殼滑動的現場,同年當選日本藝術院會員。一九九四年,岩波書店開始出版《幸田文全集》二十三卷。 譯者簡介 劉子倩 政治大學社會系畢業,日本筑波大學

社會學碩士,現為專職譯者。譯有小說、勵志、實用、藝術等多種書籍。 導讀 幸田文--日本「女兒文學」的開創者/新井一二三 第一章 廚房人生 第二章 廚房的四季 第三章 廚房之聲 (小說) 後記/青木奈緒(幸田文的外孫女、日本知名散文作家) 導讀 幸田文 ──日本「女兒文學」的開創者 日本作家、明治大學教授/新井一二三 近代的日本文壇有女兒繼承父親事業的傳統,例如森鷗外的女兒森茉莉,又如太宰治的兩個異母女兒津島佑子和太田治子。本書作者幸田文(一九〇四-九〇)的 名氣跟前面三位比,可說有過之而無不及。一來她父親幸田露伴(一八六七-一九四七)是日本文學史上著

名的「紅露時代(一九九〇年代)」兩個主角之一,另一 位則是以《金色夜叉》聞名的尾崎紅葉。二來就是幸田文其人於父親剛去世不久的一九四七年,前後發表〈雜記〉〈終焉〉〈父親〉〈這些事〉等散文而受到注目, 開啓了「女兒文學」這一領域的。 不僅如此,她也不甘心專門應邀寫寫父親的回憶,出道三年後曾封筆一次,並且當上女僕住進東京著名的紅 燈區柳橋的藝妓家,親身體驗了日本草根女性的苦楚和人生滋味。一九五五年,她根據那段時間的所見所思寫出的長篇小說《流》獲得新潮社文學獎以及日本藝術院 獎;從此不再有人敢說幸田文只不過是托偉大父親的餘蔭出的名了。 如今被視為「女兒文學」代表人物的森茉莉(一九〇三-八七

),則以一 九五七年問世的《父親的帽子》得到日本散文家俱樂部獎而走上文壇的,估計多多少少受了幸田文的影響。畢竟兩位都是大作家的女兒,年齡也幾乎相同,在同一時 期的東京長大成人的。儘管如此,她們的為人和作品風格,卻可以說正相反:一個有正經八百的女管家性格,另一個則有瘋瘋癲癲的藝術家氣質。有趣的,好像都是 父親對女兒的態度所造成。 喜歡看日本老電影的人,也許對成瀨巳喜男導演把幸田文作品搬到銀幕上的《流》有印象吧。影片裡田中絹代飾演 的主角梨花,既有修養又懂人情,就是女作者本人的化身。說實在,講到幸田文,大多日本書迷都會首先想到父親露伴對她關於打掃乾淨、做菜、打扮、說話、動作 等等,既微細又嚴

厲的家庭教育。文豪對幼年女兒的刻薄要求,顯然有一部分來自他對後妻的不滿。露伴的首任妻子幾美在幸田文五歲的時候去世,長男長女兩個寶 貝也陸續上了天。就在那段時間裡,來填房的八代跟露伴相處得不好。結果,本來脾氣暴躁的露伴把對後妻的不滿轉移到次女身上發洩了。如果她做得不好,就要挨 父親的罵;如果她做得好,則要惹起後母來的。這進退兩難的處境,幸田文後來說是父親不愛她所致。倘若愛她的話,就一定會替她除去跟繼母過意不去的局面。畢 竟,露伴的兩個妹妹幸田延和幸田幸是近代日本最早期的專業鋼琴家和小提琴家,都有留學歐洲的經驗。把女兒培養成優秀的女僕並不是幸田家的傳統。 相比之下,森鷗外(一八六二-一九二

二)對女兒茉莉的溺愛,可說是神話級的。他說:只要是小茉莉做的一定是上等,哪怕撒謊也上等,連偷東西也上等。自 然,他也絕不讓女兒做苦活。結果,結婚以後,茉莉的無能引起婆家的強烈不滿,前後導致了兩次的離婚。諷刺的是,由露伴一手磨練出來的能幹媳婦幸田文,在嫁 給酒商兒子後沒多久,就帶著小女兒回父親身邊來了,之後照顧難伺候的老作家直到八十歲去世為止。 雖然關於森茉莉和幸田文離婚的原因, 外人不可能知道真相,但好像對女兒們而言,文豪父親的影響力或說拉力,始終大過凡人丈夫。森茉莉在文章裡重複地把自己和父親的關係說成一種「戀愛」,乃日 本文學的神壇上永遠發亮的一顆寶石。反之,小時候沒得到父愛卻飽滿了家

教的幸田文,晚年寫出的文章,被視為關於日本家庭教育有權威的課本。 陪母親回到老爺露伴家成長的青木玉(一九二九-),即幸田文的獨生女兒,母親去世以後也寫起文章來。一九九四年,她回顧在露伴身邊過的日子而寫出的《小 石川的家》一本書,果然獲得藝術文部大臣獎,讓世人知道幸田家輩出了第三代作家。近幾年,她陸續編出《幸田文廚房記》、《幸田文和服記》、《幸田文家教 記》、《幸田文季節記》、《幸田文動物記》、《幸田文旅行記》等書。如今在日本書店商品架上,幸田文的書甚至多於文豪露伴的作品了。這些書之所以得到讀者 支持,就是因為本來不怎麼頂用的小女兒幸田文,即使不靈巧,也發揮女管家性格來,認真老實地吸收了

父親露伴說話裡所包含的深刻生活哲學吧。 不光是這樣,青木玉的女兒青木奈緒(一九六三-),即幸田文的外孫女、露伴的外曾孫女,去奧地利研究文學回國以後,亦作為散文家發表文章了。尤其是《幸 田家的和服》等作品,通過她自己從小的經驗,講述外祖母幸田文的為人、日常習慣和其背後的思想,是自幸田露伴開始,一家四代人在生活中流傳下來的地道東京 人之生活文化。不必說,這種經驗在凡事全球化、快餐化的世界裡,越來越難得、越寶貴。 在日本文學史上,幸田文開創的「女兒文學」,在仔細記述生活文化方面占有明顯的優勢。於是,我極力推薦幸田文的《廚房記》,希望中文讀者們能通過本書接觸到過去一百多年來東京上等家庭的

日常生活。 後記 青木奈緒(幸田文之外孫女散文作家) 小時候住的房子,隔著二戶與一條巷子就是外婆(幸田文)的住處。房子位於邊角,一拐過巷子立刻就是玄關,但這個門純屬客用。自家人只有在正月拜年或有什麼正經大事時才會走這個門,平時出入都是走屋子後面的小門。 一開門進去就是廚房。去外婆家玩時,大抵都會錯開吃飯的時候。打聲招呼走進去,屋裡永遠靜悄悄,外婆會自裡屋出來迎接我。 外婆的廚房總是收拾得乾淨整齊。 直到我自己也開始掌廚之後才明白那代表什麼。從外面買回來的東西隨手往流理台一擱,或者午餐用過的餐具暫時放著,一忙就忘了再去收拾。等到下次回到廚房時,只見擱置的餐具與食品,看

起來就不上不下,亂七八糟。把東西放在那裡的是自己,明明是自己親眼所見,但擱置時內心潛藏的怠惰,在擱置的狀態下表露無遺。 兒時記憶中,外婆廚房那種靜謐,比起實際上有無聲音,我想印象更強烈的應該是一絲不亂。那種靜謐,意味著隨時都做好準備可以烹飪。常備雪白乾燥的布巾,是外婆一生堅守的心靈支柱。晚餐後,會把當天用過的菜刀用棉布妥善包好,也是對刀刃的敬意,以及女人家庭的細心謹慎。布巾與菜刀都是瑣事,但要貫徹到底並不容易。 我還在念幼稚園時,母親因為有事,讓我在外婆家吃午餐。吃的是極為普通的三明治,但外婆做的三明治有兩點很特別。其一,外婆家有我的最愛──放了酸甜泡菜的沙拉醬。另一點,是外婆切的

小黃瓜在口中的滋味與眾不同。切口有稜有角。我年紀雖小,但發現舌間的感覺與咀嚼感也是味覺的一部分,我很開心。事後告訴母親,母親笑著說,「那是因為外婆的菜刀特別利吧。」 外婆的菜刀犀利,是受到曾祖父露伴的教導。 本書的〈滋味〉也提到「切法不正之物」,在家族中有「切法不正則不食」這項傳承。很久以後我才得知《論語》也有類似的說法,我猜曾祖父指的應該是孔子的教誨,但我無法向從未謀面的曾祖父確認。在詢問由來之前,那已銘刻在我體內。 話說回來,關於此事還有段難忘的回憶。 記得大約是我小學高年級時。某個冬天,外婆感冒病倒,母親去照顧外婆也被傳染了。母親燒得滿臉通紅,把我叫到床邊。

「妳去用大鍋煮蔬菜湯給大家吃。把白蘿蔔、胡蘿蔔、馬鈴薯、洋蔥切塊,用清淡的柴魚湯頭,以鹽巴調味。煮好以後倒進小鍋,端去給外婆。」 我這個小學生連家事都不太會幫忙,一個人下廚簡直笨手笨腳。父親來探視,寡言少語地安慰我:「很辛苦吧。隨便煮煮就行了。」面對大量蔬菜,我的腦中想到的是「切法不正則不食」。 外婆終於熬過感冒,接下來正要恢復食欲。萬一我的刀法太差勁害得她食不下嚥,感冒一直好不了怎麼辦……。懷著那樣的惶恐,我像念咒般一再呢喃「切法不正則不食」一邊與蔬菜格鬥。 不知究竟費了多少時間。終於煮好後,我讓母親試味道,然後端去給外婆。 外婆說我煮的湯很好喝,真的吃下去了。

或許是因為她正巧肚子餓了,也或許是為了配合外孫女,勉強振奮食欲。 平安完成任務的我,最後不禁多嘴:「幸好外婆吃下去了。如果切法不對就不能吃,對吧?」 這句話讓外婆很難過。明明從來沒講過讓外孫女畏懼的話,也沒做過那樣的舉動,這孩子為何會說這種話?她說,白蘿蔔就算切得有點歪,外孫女煮的湯還是很好喝。 過去,外婆切的小黃瓜曾讓我開心,那我對外婆做的又如何?這讓我深感不安。 現在,我每天做菜的地方,與其說是廚灶,以西式說法稱為kitchen或許更貼切。站在廚房便可將明亮的客廳一覽無遺,掌廚者不再像過去那樣只能獨自待在與家人分開的廚房,忍受寂寞。無論是生活形式或房屋格局,和外婆那

時比起來,都變得更多樣化。 在當今的西式廚房裡,今年過年我依然會煮牛舌。不是以前讓外婆退避三舍那種帶皮的,如今已可買到處理乾淨的冷凍品。整條牛舌以小火慢燉,把中間的大塊肉趁熱切成薄片裝在大盤裡,添上芥末醬油。剩下邊角的肉與大量蔬菜一起煮成暖身的熱湯。打從牛舌還很稀少的時代,外婆便替曾祖父做這道菜,之後是母親替我們全家做這道菜,如今我也繼承下來。 味道流傳今世,外婆的廚房長留我心。 廚房 事到如今屈指算來,不免為那年數暗自驚心。自我進入廚房迄今,竟已有四十八年。算算自十四歲開始下廚幫忙,十六歲已可一手打理飯菜,直至今日。 今後雖不知餘年幾何,但想必依然會站在這裡,清洗蔬菜,拿起菜刀

,開火烹煮,繼續這瑣碎的作業。女兒心疼我,曰:妳年事已高,何必老是辛苦做那些廚活?她當然是一番好意,但我還是搖頭,不禁微笑。雖也曾感辛苦,但那種時期早已過去,如今在此作業,站在這裡的心情,都是安心、平靜、愉悅的。我不想與這裡斷絕關係。 近五十年的廚房歲月中,我曾二度疏忽這裡。一次是因為太年輕無法靜下心,對丈夫有所不滿心感厭倦時。還有一次是步入中年後,突然有了工作時。 年輕時倒是很快就重新振作,中年那次卻懈怠了好一陣子。直到某一刻,豁然開朗,想起自己在廚房是如何成長的。 廚房這個場所說來很不可思議,看似公開,又像是只屬於自己的密室。而且水火道具皆備,有刀刃,是即便流血也能坦然處之的空間。我省思自

己在那裡究竟做了什麼。當然是四處走動,處理魚子,進行烹飪作業。僅此而已嗎?不對。 人的心,似公開,似密室,似乎也是曖昧的機關建構而成。我在廚房是抱著什麼樣的心情作業?我心裡有數。不可否認,藉著烹飪這項公開的作業,的確曝露了欲望與怨恨、不倫與嫉妒、冷淡與憎惡這些女人的業障。因此,我在那裡,不也學到了忍耐之後的安寧,悲傷之後的溫馨,憎惡之後的譴責,嫉妒之後的空虛。那是料理蘿蔔與魚的地方,也是完成女人心中種種業行的場所。我認為那是教室。 如今,我待在終於安靜下來的廚房。這是需要四十八年,才得到靜謐平安的廚房。業行或許終生不盡,但我已得到安靜,對廚房心懷感謝。 我的聲音 父親給我一本橫寫的漂亮字帖,叫

我寫下每日菜單。那是在我念小學時。他還說,可以簡單取名為「廚房帖」或「廚房記」。 於是,我在題簽(註1)寫上「御廚房帖」。父親喟嘆我冥頑不靈,替我改為假名的「廚房帖」。若用現在的說法,大概是罵我乃「沒品味的傢伙」。 但我可不懂什麼品味的問題,按照吩咐分為早中晚,一一記下所吃的食物。

外婆的茶屋菜單的網路口碑排行榜

-

#1.外婆的茶屋- 訂便當管理系統公用店家

您現在使用的是訂便當管理系統 - 一個輔助您團購便當/下午茶的小工具,按這裡取得更多資訊。 本站之店家資料僅供用戶參考, ... 於 dinbendon.net -

#2.[新莊外婆的茶屋]歐洲村裡的超美玻璃木屋內藏爆餡 ...

附上店家完整菜單供大家參考。 外婆的茶屋雖然是以紅豆餅、鬆餅為主,但也有不少鹹食品項,當作是正餐也很可以呢。 這天好友點了一份鹹食鬆餅,巨大 ... 於 anniekoko.com -

#3.外婆的茶屋文山木柵店_茗順商行 - 104人力銀行

【公司簡介】[外婆的茶屋] 成立於2020年文山木柵店於2021-12-25 正式開幕了一個清新手搖飲熟成紅...。公司位於台北市文山區。產業別:餐館業。應徵外婆的茶屋文山木柵 ... 於 www.104.com.tw -

#4.[食記] 醬烤排骨炒飯阿嬤的古早味明吉食堂 - PTT評價

明吉食堂的點菜單價目表,這裡有各種飯類、麵類、肉類、湯類、小菜類以及炸物,餐點種類相當多樣化 ... [食記] 百年日式今川燒外婆的茶屋內湖江南店. 於 ptt.reviews -

#5.【台北文山】外婆的茶屋木柵店,內餡滿紅豆餅+Q 彈塩大福

這次到外婆的茶屋新開幕的木柵店用餐,文青質感的用餐空間、厚實餡多的紅豆餅、Q 彈飽滿的塩大福,還有芋頭3Q 鮮奶等眾多飲品,超適合約姊妹來一場下午茶 ... 於 www.wendyjourney.com -

#6.外婆的茶屋內湖的味道與口感,PTT - 生鮮食材蔬果料理

吃喝玩樂趣這樣回答,找外婆的茶屋內湖在在PTT、YOUTUBE就來生鮮食材蔬果料理, ... 歐買尬~內科人有福啦,下午茶終於是只有雞排配手搖飲,外婆的茶屋也在內科江南街 ... 於 cook.mediatagtw.com -

#7.外婆的茶屋|草莓季期間限定糖葫蘆沾奶霜創意新吃法|金龍國小

下午茶想喝杯手搖,又想來份甜點嗎? 在「外婆的茶屋」你可以一網打盡,不到百元組合就能喝到經典茶飲搭配兩顆人氣今川燒。 季節新品更是推出誘人的 ... 於 shinyban.pixnet.net -

#8.台北的外婆的茶屋新莊立信店菜單與外送 - 台灣藥局網

台北的外婆的茶屋新莊立信店菜單與外送. 外婆的茶屋新莊立信店·相思紅豆餅·大甲芋頭餅·紅豆白玉麻糬餅·抹茶白玉麻糬餅·奶油黑糖麻糬餅·珍珠奶茶餅·經典奶油餅·香濃花生 ... 於 pharmacy2.idatatw.com -

#9.(內湖美食)外婆的茶屋|雪鹽大福、白玉紅豆餅@ Dory 多莉去 ...

外婆的茶屋 內湖店(⚠️防疫期間沒有內用!!!) 前陣子到外婆的茶屋吃大福和車輪餅, 在家防疫的日子裡, ... 接下來分享上次的菜單: 於 s123456781237.pixnet.net -

#10.外婆の茶屋・竹北縣政店・來吃紅豆餅與沖繩宮古島雪塩大福

外婆的茶屋 也開來竹北縣政了! 帶著Dory來到縣政商圈的公園玩時,發現了這間新開幕的紅豆餅店,原來是google 評價很好的紅豆餅、紅茶店! 於 www.biteamap.com -

#11.【好食分享】竹北下午茶推薦,外婆的茶屋,熟成紅茶,紅豆餅,雪塩 ...

竹北下午茶推薦外婆的茶屋. 撰文.攝影=Ryan.L.林甜蜜. 各位朋友們是不是跟我一樣,也有個燒著一手好菜的外婆,還記得小時候,外婆就像是料理 ... 於 j5903766.pixnet.net -

#12.[桃園美食]外婆的茶屋-桃園寶山旗艦店|紅豆餅買五送一

城市 商品特色 專案商品推薦清單 屏東 【宅配免運】屏東枋寮白玉蓮霧 💖點我預約 台北 台北|歐華酒店|日租辦公商務專案 💖點我預約 於 www.viviyu.com -

#13.【丸の良食】外婆的厝紅豆餅&熟成紅茶專賣|正港台灣下午茶 ...

是不是被這張照片的大陣仗嚇到啦?! 藏身在新店大豐路中,有一間平實但亮眼、小小店面卻門庭若市的「外婆的厝紅豆餅&熟成紅茶專賣」 這次就來 ... 於 nerufoodie602.pixnet.net -

#14.[美食] 外婆的茶屋中和景平店 中和必喝網美下午茶 ... - PinQueue

帶著日式文青風格就連店名也很特別,就叫做外婆的茶屋. 主打熟成紅茶、紅豆餅,還有大人小孩都愛的軟軟QQ塩大福. 我GOOGLE一下發現原來外婆的茶屋一開始是從三重的紅豆 ... 於 www.pinqueue.com -

#15.外婆的茶屋 :: 台灣豬豬真好吃

[ 大坪林站美食] 淺藍× 外婆的茶屋~豐富口味內餡飽滿的車輪餅... · 【新店區】外婆的厝,紅豆餅與熟成紅茶專賣店(菜單大豐路... · 台北市大安區美食推薦外婆的茶屋| 台灣豬 ... 於 twpig.iwiki.tw -

#16.新北美食/外婆的茶屋-新店大豐路紅豆餅與熟成紅茶專賣店

紅茶大致是都有供應的,紅豆餅的部分口味很多,但要注意上面貼有今日供應的字樣才有販賣。價位上比一般紅豆餅高了些,但一口咬下,會發現做工和用料還是有差的 ... 於 jfsblog.com -

#17.樹林板金店』排隊名店,溫馨茶屋,招牌紅豆餅.塩大福.鬆餅.手 ...

帶恩恩到樹林的溪北公園玩,玩累了就到附近的『外婆的茶屋-樹林板金店』喝下午茶,『外婆的茶屋』承襲百年日式茶屋文化,有著百年日式今川燒工藝, ... 於 coco93.pixnet.net -

#18.新北美食 外婆的茶屋-紅豆餅&熟成紅茶專賣店懷舊的小點心首 ...

外婆的茶屋 ,一個從路邊攤的紅豆餅起家的品牌,一直到了2018年才成立了第一家門市,新店大豐店! ... 門口還有一排小巧又整齊的木板式菜單。 於 missrachelnina.pixnet.net -

#19.IG美食+1!車輪餅店美出新高度『外婆的茶屋-竹北縣政店』讓 ...

車輪餅店美出新高度『外婆的茶屋-竹北縣政店』讓人一口接著一口的Q彈雪鹽大福麻糬、料滿到讓人驚呼的嚼嚼系飲品推薦!新竹下午茶|竹北美食|新竹美食. 於 amanda390.com -

#20.外婆的茶屋-大安四維店- 網友評價、菜單 - 愛食記

外婆的茶屋 -大安四維店是位於台北大安區的網友推薦餐廳,地址: 臺北市大安區四維路170巷47號,訂位電話: 0227018660,均消價位: ...,菜單/推薦菜色: 莊園綠茶..., ... 於 food.optfantasy.com -

#21.[ 大坪林站美食] 淺藍× 外婆的茶屋~豐富口味內餡飽滿的車輪餅 ...

前陣子一直在蒐集車輪餅,上次去大坪林站吃小樂堂的抹茶甜點,當然也沒忘了外帶附近的車輪餅回家! 之前就看過有人推薦這家「外婆的厝」 我抵擋不了買五送一的誘惑, ... 於 blog.xuite.net -

#22.內湖江南店/新品限定草莓糖葫蘆登場/芝士奶霜系列茶飲推薦 ...

【食■內湖】外婆的茶屋-內湖江南店/新品限定草莓糖葫蘆登場/芝士奶霜系列茶飲推薦/台北下午茶推薦/台北銅板美食. 1440. 於 hamuhamu100.pixnet.net -

#23.複合式甜點飲料店工讀生- 外婆的茶屋 - 小雞上工

... 不一定的時數~應徵請註明可以排班的時段別❤️ - 外婆的茶屋| 到小雞上工看更多新北市打工. ... 將菜單遞給顧客、解決顧客提出之疑問,並給予餐點上的建議。 於 www.chickpt.com.tw -

#24.【台北|內湖】外婆的茶屋!今川燒紅豆餅的下午茶 - 荼公子

目前外婆拓展迅速已經有十來家分店,從新北市新莊起家的外婆的茶屋, ... 拿著菜單走到櫃檯讓店員推薦,點點就四杯,外加三個今川燒,迫不及待想嚐嚐 ... 於 www.hanyitea.tw -

#25.[三和國中站] 外婆的茶屋|挑戰最多口味!超過25種日式今川燒

Follow Me! 哈囉~歡迎來到Catalina旅遊小筆記. 哈囉大家好~我是Catalina 愛旅遊~ ... 於 catalinas.blog -

#26.【新北三重美食】外婆的茶屋-三重永福店|日式台灣味的風格 ...

外婆的茶屋 -三重永福店屬於內用型茶屋,有三張2 人座,鄰桌之間都有保持「社交距離」,適合坐下來好好享受下午茶時光! 外婆的茶屋三重永福店 我很喜歡面 ... 於 100tastes.tw -

#27.[食記] 醬烤排骨炒飯阿嬤的古早味明吉食堂 - PTT推薦

明吉食堂的點菜單價目表,這裡有各種飯類、麵類、肉類、湯類、小菜類以及炸物,餐點種類相當多樣化 ... [食記] 台北內湖下午茶外婆的茶屋內湖江南店. 於 pttyes.com -

#28.外婆的茶屋樹林板金店4.6 - 板橋區 - 愛食記

帶恩恩到樹林的溪北公園玩,玩累了就到附近的『外婆的茶屋-樹林板金店』喝下午茶,『外婆的茶屋』承襲百年日式茶屋文化,有著百年日式今川燒工藝, ... 於 ifoodie.tw -

#29.台北忠孝美食︱外婆的茶屋《期間限定》草莓新吃法沾著芝士 ...

餅爐裡,是一顆顆飽滿內餡的車輪餅(今川燒),店員忙著沖泡一杯又一杯的熟成紅茶,在下午時分,容易想吃下午茶的時間,無法外出的OL們,靠著粉紅色 ... 於 icepanda74.com -

#30.可愛文青手搖店推薦【外婆的茶屋】近景安捷運站-今川燒/鬆 ...

很適合跟朋友偶爾約一下下午茶,簡單的甜點加一杯手搖飲料,簡簡單單的幸福感。 undefined. 外婆的茶屋 景平店地址:新北市中和區景平路401號. 於 alice00266.pixnet.net -

#31.必比登禮盒搶攻荷包2大咖啡商城進駐抽膠囊咖啡機 - styletc

懷舊點心專賣店「外婆的茶屋」,下午茶時光全新選擇! ... 「王心凌」私下根本運動狂人!39歲還能擁有少女級好身材的健身菜單曝光! niko and … 於 www.styletc.com -

#32.汐止康寧店-外婆的茶屋 - 歡迎光臨MaiFood

汐止康寧店-外婆的茶屋. 可自取 可外送. 店家地址:新北市汐止區康寧街459巷29號. 營業時間:全日11:00~21:00. 接單時間:全日00:00~23:59. 聯絡電話:02-2695-9032. 於 delicacy.maifood.com.tw -

#33.外婆的茶屋 - 智能餐飲

外婆 今川燒系列 · 相思紅豆 · 經典奶油 · 大甲芋頭 · 紅豆奶油 · 香濃花生 · 紅豆白玉麻糬 · 奶油黑糖麻糬 · 抹茶白玉麻糬. 於 imenu.com.tw -

#34.[廣宣] 台北木柵外婆的茶屋~環境超棒的車輪餅店- 看板Food

「外婆的茶屋文山木柵店菜單MENU」 外婆的茶屋以外婆今川燒系列聞名,另外還有雪塩大福系列、拓野家鬆餅,以及各式各樣的茶品。 「紅豆餅推薦」 外婆 ... 於 www.ptt.cc -

#36.外婆的茶屋-大安四維店- 冰品飲料店

外婆的茶屋 -大安四維店. 冰品飲料店. 上午11:30 開始營業. 取得報價立即致電查詢路線WhatsApp傳送訊息給我們與我們聯絡訂位預約下單查看菜單. 網站的標題圖片 ... 於 ice-cream-and-drink-shop-4972.business.site -

#37.【內湖下午茶】外婆的茶屋 - A&W

這間提供飲料跟紅豆餅這間外婆非常不貼心,外婆特調鮮奶跟外婆私藏不能調整甜度冰塊黃金比例的芋頭芋圓鮮奶喝起來… 於 nuyao73.wordpress.com -

#38.外婆的茶屋-台北四維店▏白玉麻糬紅豆餅牽絲模樣超誘人。 ...

除了甜的紅豆餅系列外,下午茶想來個鹹的墊墊胃就選起司馬鈴薯吧! 滿滿的馬鈴薯泥包裹其中,偶爾吃到融化的鹹香起司塊,中和了馬鈴薯原本的甜. 厚厚 ... 於 smi1014.pixnet.net -

#39.十足可愛文青感的【外婆的茶屋】今川燒/鬆餅/雪塩大福及厲害 ...

進到【外婆茶屋】立馬被這一段話給吸引:「人生就像一杯茶,會苦一陣子,但不會苦一輩子」。 我是廣告,請往下繼續閱讀. 【外婆的茶屋】菜單. 於 www.popdaily.com.tw -

#40.外婆的茶屋文山木柵店~爆紅的車輪餅今川燒

外婆的茶屋 文山木柵店菜單MENU ; 外婆今川燒-經典系列. 相思紅豆$25; 經典奶油$25; 大甲芋頭$30; 香濃花生$30 ; 外婆今川燒-口感系列. 紅豆白玉$30; 抹茶 ... 於 nienie.tw -

#41.外婆の茶屋(@amachau520) • Instagram photos and videos

你的外婆是不是都很怕你餓怕你冷怕你. #外婆的茶屋信義莊敬店或許你的下午茶基地有新. #新店大豐店好康報報#紅區配綠區買. 【外婆的茶屋紅豆餅】20盒綜合口味-6入紅豆 ... 於 www.instagram.com -

#42.外婆的茶屋-樹林板金店|紅豆餅、塩大福(麻糬)、特調飲料

外婆的茶屋 -樹林板金店餐點以甜點為主 紅豆餅、塩大福(麻糬)、特調飲料,豐富的特色下午茶甜點,更是讓當地人愛不釋手,接著女王就來細 ... 於 playqueen888.com -

#43.外婆的茶屋-板橋店|工作徵才簡介|1111人力銀行

外婆的茶屋 -板橋店|【一個從路邊攤起家的品牌】 西元2018年,我們在新北三重的路邊攤開始販售紅豆餅。 慢慢地,訂購的數量從一個、兩個、八個甚至到十個以上, ... 於 www.1111.com.tw -

#44.外婆的茶屋菜單 - Zzhuang

線上挑選美味餐點,分享好友大家揪團一起來. 使用Uber 帳戶即可向臺北的外婆的茶屋新店大豐店訂購外送美食。瀏覽菜單、查看熱門餐點,並可追蹤訂單進度。 4.9/5(186). 於 www.zzhuang.me -

#45.【新北新莊】轉角玻璃日式風格我出國了嗎? 歐洲村外婆的 ...

歐洲村外婆的茶屋立信店紅豆餅下午茶. 630. 於 bq51734.pixnet.net -

#46.外婆的茶屋- 三峽北大店- 網友評價、菜單&推薦餐點 - 飢餓黑熊

外婆的茶屋 -三峽北大店是一間位於新北市三峽區的甜品店,總共有106位網友評價過此餐廳,平均是3.9顆星。菜單有【經典系列】大甲芋頭餅、【經典系列】相思紅豆 ... 於 ihungrybear.com -

#48.內湖江南街車輪餅專賣店,舒適的內用空間可以來場下午茶

上次到內湖去吃肉夾饃順便買如糬佳珍麻糬,後來看到這家裝潢很吸睛的外婆的茶屋,湊近一看發現是賣車輪餅的店,裝潢的真的頗有日式茶屋的味道, ... 於 ireneslife.com -

#49.【新北】複合式特色手搖飲!還有雪鹽大福、今川燒可吃

訪店日期:2022/4/9 『外婆的茶屋』突然竄紅的手搖飲店除了飲品外,還推出特色今川燒、鬆餅、雪鹽 ... 以上提供菜單參考↑ (請以現場實際菜單為主). 於 frances1991.pixnet.net -

#50.台北、新北|外婆的茶屋高而不貴紅豆餅跟麻糬 - 卡安食記

「2020&##129380;1226」 外婆的茶屋高而不貴紅豆餅跟麻糬麻糬餅系列奶油黑糖麻糬$28 剛出爐的餅皮暖暖的酥酥脆脆這次選了特別的麻糬口味加在紅豆餅裡面 ... 於 cynical0920.pixnet.net -

#51.【吃】桃園桃園- 外婆的茶屋(寶山店) - 哇~雪倫

外婆的茶屋 桃園第一間分店,吃起來!! 店面介紹位於桃園寶山街, ... 【吃】桃園桃園- 外婆的茶屋(寶山店) ... 外婆的茶屋2.jpg. 菜單介紹. 於 wowsharon.pixnet.net -

#52.新北。三峽|外婆の茶屋|結合日式傳統與台灣味道的紅豆餅

⬇️ 店門口的側邊,很大很大的外婆の茶屋菜單想吃點什麼? 有炭烤紅豆餅、 雪鹽大福麻糬、 外婆特調飲品給你選. 於 daida0515.pixnet.net -

#53.紅豆餅&熟成紅茶專賣(桃園寶山店) 桃園下午茶點心-超好吃白玉 ...

桃園下午茶推薦|外婆的茶屋-紅豆餅&熟成紅茶專賣(桃園寶山店) · 奶油黑糖麻糬紅豆餅$28/可可白玉麻糬紅豆餅$28 · 香蕉巧克力$28/碎碎脆花生$28 · 黑糖 ... 於 lotuslin.com -

#54.【金門‧金城食記】外婆的茶屋金門金城店~營業時間、菜單價目表

這個星期應該是黃道吉日因為接連開了好幾間的餐飲店,今天我就先來說說這間起源於新北三重的連鎖店~外婆的茶屋,外婆的茶屋金門金城店位於金城市區, ... 於 infinite520visa.pixnet.net -

#55.【內湖美食2021】外婆的茶屋內湖江南店防疫套餐優惠中 ...

|明亮寬敞的三角窗適合來場午後的邂逅|銅板價下午茶附近上班族的最愛. 89789. 於 q889882003.pixnet.net -

#56.外婆的茶屋(桃園)

外婆的茶屋 紅豆3Q鮮奶, 大福, 車輪餅外婆的茶屋最近新開不少店, 離我家最近的在 ... 菜單 menu: 飲料分茶/鮮奶茶/奶茶/冬瓜(外婆私藏)/特調鮮奶/咖啡, ... 於 lemonadellen.pixnet.net -

#57.【食記】外婆的茶屋-木柵的日式下午茶甜點(木柵郵局附近)

【食記】外婆的茶屋-木柵的日式下午茶甜點(木柵郵局附近) ... 這時母親又跟本胖說你很久沒有回來了又多了一間新店你知道嗎? ... 剛踏進門這磁磚有沒有讓你覺得 ... 於 twpang.com.tw -

#58.桃園有位置坐的紅豆餅店外婆的茶屋有時候

桃園有位置坐的紅豆餅店外婆的茶屋有時候,就是想要坐下吃個熱騰騰記憶中的車輪餅與大福 ... 來看看菜單(菜單擷取自外婆的茶屋官方FB粉專). 於 gobbyyang0501.pixnet.net -

#59.外婆的茶屋內湖江南店|內科人下午茶新選擇!明星商品現做 ...

外婆的茶屋 內湖江南店|內科人下午茶新選擇!明星商品現做芋頭鹹蛋黃餅!內湖飲料推薦、內湖甜點推薦、內湖下午茶推薦、內科飲料推薦、台北飲料推薦 ... 於 foxitraveler.tw -

#60.[美食] 外婆的茶屋中和景平店♥ 中和必喝網美下午茶X 景安 ...

誰知道我吃了一次就被圈粉啦帶著日式文青風格就連店名也很特別,就叫做外婆的茶屋主打熟成紅茶、紅豆餅,還有大人小孩都愛的軟軟QQ塩大福... 於 www.walkerland.com.tw -

#61.【台北內湖下午茶推薦】斯里蘭卡熟成紅茶百年日式今川燒外婆 ...

這間位於台北內湖江南街上的「外婆的茶屋內湖江南店」,是一間相當推薦的台北內湖下午茶、內湖手搖飲以及內湖甜點好選擇外婆的茶屋內湖江南店主打 ... 於 dong1104.pixnet.net -

#62.桃園「外婆的茶屋」紅豆餅買五送一、買八送二!鹽大福軟綿綿

北部有多家分店的外婆的茶屋也來到桃園寶山商圈展店了,原本很期待內用空間可以內用下午茶享受一下,但因為疫情的關係目前還沒有開放內用空間, ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#63.外婆的茶屋外送| 精選菜單 - Foodpanda

外婆的茶屋 (新莊立信店) · 人氣精選✨ · 外婆今川燒系列 · 熟成好茶系列 · 熟成鮮奶茶系列 · 熟成奶茶系列 · 外婆私藏系列 · 外婆特調鮮奶 · 秋冬飲品 ... 於 www.foodpanda.com.tw -

#64.新北美食 外婆的茶屋-紅豆餅&熟成紅茶專賣店懷舊的小點心首 ...

門口還有一排小巧又整齊的木板式菜單。 新北美食│外婆的茶屋-紅豆餅&熟成紅茶專賣店懷舊的. 景平店的招牌還有這面網 ... 於 fgblog.fashionguide.com.tw -

#65.【線上點單】外婆的茶屋用炭火烤的紅豆餅l 會爆餡的珍珠奶茶 ...

車輪餅外皮有脆皮的或綿密蛋糕體的~# 外婆 の 茶屋 最大的特色是用 炭火烤! ... 我最愛的抹茶紅豆:: 線上購買: 看看 菜單 https://lin.ee/1mKImwD ... 於 www.youtube.com -

#66.外婆的茶屋-三峽北大店三峽下午茶好吃香酥車輪餅Q彈塩 ...

銅板美食就是讓人魂牽夢縈啊! 上次在101那邊吃到一次外婆的茶屋紅豆餅、塩大福就愛的不得了! 前陣子到三峽台北大學,發現居然也開了一家,下午茶 ... 於 fredachou0414.pixnet.net -

#67.台北美食|網美打卡景點&下午茶景點推薦|外婆的茶屋_內湖 ...

最近又發現一個網美打卡景點這次是帶一點文青懷舊風,很適合大家來拍照如果是附近上班族,這邊也是很好喝下午茶的景點店名:外婆的茶屋_內湖江南店 ... 於 prophecy168.pixnet.net -

#68.外婆的茶屋-大安四維店|台北大安區紅豆餅推薦 - shop1688

外婆的茶屋 -大安四維店. 小時候可以幸福的很簡單,長大後卻忘了簡單的幸福一杯好茶,一口回憶簡單的美味幸福的滋味。 最新消息. 買十送二全菜單品項任你搭配. 於 www.shop1688.com.tw -

#69.台北的外婆的茶屋內湖江南店菜單與外送 - Uber Eats

使用Uber 帳戶即可向台北的外婆的茶屋內湖江南店訂購外送美食。瀏覽菜單、查看熱門餐點,並可追蹤訂單進度。 於 www.ubereats.com -

#70.外婆的茶屋台北忠孝店,有溫度的紅豆餅、Q彈塩大福

飲品包含茶、咖啡與奶製品,選擇豐富,以東區地段來講價格不貴欸。 線上版菜單:線上菜單. 每一袋紅豆餅都會貼上口味標籤,背面 ... 於 beri.tw