大學二年制學士班是什麼的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鍾玲寫的 我的青芽歲月 和AndiZeisler的 他們用女性主義幹了什麼!:在流行文化中被架空的社會運動都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自九歌 和時報出版所出版 。

國立屏東大學 教育行政研究所 戰寶華所指導 孫槿涵的 英語畢業門檻對大學生英語學習行為及成效之影響研究-以P國立大學為例 (2020),提出大學二年制學士班是什麼關鍵因素是什麼,來自於英語畢業門檻、英語學習行為、英語學習成效。

而第二篇論文國立中央大學 中國文學系 李瑞騰所指導 鄭雯芳的 十二年國教普通高級中學國語文課程綱要研修歷程探討 (2018),提出因為有 十二年國教、普高國語文、108課綱、核心素養的重點而找出了 大學二年制學士班是什麼的解答。

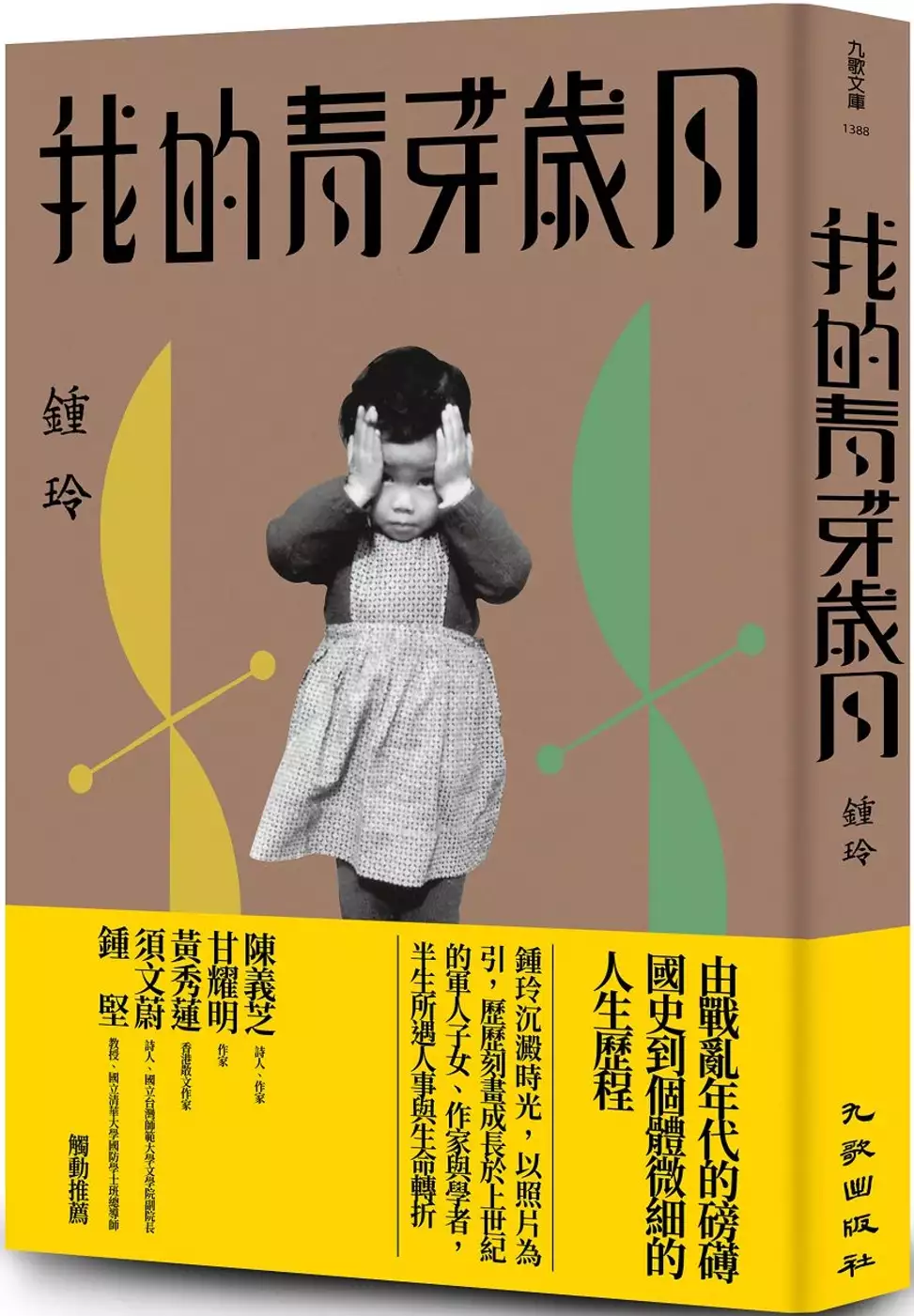

我的青芽歲月

為了解決大學二年制學士班是什麼 的問題,作者鍾玲 這樣論述:

由戰亂年代的磅礡國史到個體微細的人生歷程。 鍾玲沉澱時光,以照片為引,歷歷刻畫成長於上世紀的軍人子女、作家與學者,半生所遇人事與生命轉折。 鍾玲既是著名學者,亦是勤於筆耕的創作者。七○年代在美國威士康辛大學麥迪生校區取得比較文學博士後,於國內外各大學任教,學術生涯成績斐然。同時寫作之筆並未停歇,出入詩、散文、小說,也跨足電影《山中傳奇》等編劇工作,意境交融間引出深意。本書為鍾玲自述散文,加以照片佐證,描繪對其人格養成與生命啟發影響深遠的青芽歲月。 父親為駐外海軍武官、母親出身廣州富裕家族,生於二戰末期的鍾玲,成長正與戰後的中華民國史相

映照。全家隨父派駐日本之際,正值國共內戰。作者除了回憶幼時懵懂的扶桑生活,也不忘由長輩口中或書籍紀錄中拼湊大時代的動亂離散,銘刻自身來處。敘述父親索還甲午戰時遭日軍擄去、展示於公園的戰艦鐵錨,洗刷國恥;又或是健筆書寫突破共軍包圍的鄰家伯伯、加入撤退國軍的小舅、一江山戰役的衛國將士,刻畫時局下人們的艱難選擇。 由大我的國史轉入小我的生活史亦切換自得。或在長廊屋串門、或在禁區樹叢探險,橫跨世代的交情串起關係緊密的眷村生活。上了中學,少女鍾玲談笑指點,編導戲劇轟動女中,舞台上一展創作導演長才,台下則與同學共享真摯友情,吸收中國古典、外文小說,甚至仙俠小說《蜀山劍俠傳》的文學啟蒙。五、

六○年代台灣與美國關係微妙,身為軍人子女,在第一現場感受其中的矛盾複雜。先東海而台大再至美國威士康辛大學,在人文之風的薰陶下,鍾玲珍視生命中每一段緣分,細數受教於余光中、齊邦媛、聶華苓的師生情誼,也娓娓談起與林文月、方瑜共度親密相知的時光。 以自述為軸,全書卻不盡以編年作傳,而是用散文筆法勾勒出流轉於各地、沉澱思考的半生風景。五十篇文章描寫生命裡五十個起點,在節制的情感調度與曉暢的行文中,細緻描繪時代氛圍與人物像,更探索人的內在如何形成,指認外在世界的影響如何在一個人的身上留下印記。 本書特色 ★繼《餘響入霜鐘》、《深山一口井》後,鍾玲由老照片追索記憶,融合家史與國史,

以五十篇自述散文構築個人生命歷程。 名家推薦 如何閱讀《我的青芽歲月》?如果有人問我,且針對的是文學表現,我會建議不可忽視鍾玲提示的潛意識夢境、靈魂感應、心理分析,也不妨細細體會她那縷述現實而受節制的筆法……意象鮮活,足以當優美的散文誦讀。──陳義芝(詩人、作家) 《我的青芽歲月》是鍾玲老師咀嚼往昔的結晶,文字吟詠,歲月光痕晃漾,予人品嘗後的回甘。──甘耀明(作家) 《我的青芽歲月》固然是女性的自傳,自家庭、眷村、校園出發,卻又把中國風雲變色的剎那勾畫,讀之猶如翻開歷史依稀的章節。──黃秀蓮(香港散文作家) 鍾玲在鋪寫大時代時,總是從個人與家人的心理描摹,將故事回溯到

戰爭帶來的苦難,或是微物與小舉動造成她生涯的影響,更增添全書動人與深刻的抒情氣息。──須文蔚(詩人、國立台灣師範大學文學院副院長) 如果能用更多字來形容姐姐,那她肯定是位外柔內剛對群眾有致命吸引力的作者。──鍾堅(教授、國立清華大學國防學士班總導師)

英語畢業門檻對大學生英語學習行為及成效之影響研究-以P國立大學為例

為了解決大學二年制學士班是什麼 的問題,作者孫槿涵 這樣論述:

本研究旨在了解英語畢業門檻對大學生之英語學習行為與英語學習成效之差異,英語畢業門檻、英語學習行為與英語學習成效間的相關情形。本研究採用問卷調查法,以P國立大學,系上有設立英語畢業門檻之日間大學部學生為研究對象,透過描述性統計、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析(ANOVA)、Pearson 績差相關分析探討不同性別、年級、系所學院、英語畢業門檻之學生對英語畢業門檻之看法、英語學習行為與英語學習成效之差異,英語畢業門檻、英語學習行為與英語學習成效間的相關情形。本研究之研究結果為下:一、 國立大專院校實施英語畢業門檻情形(一) 多數國立大專院校依舊保有英語畢業門檻。(二) 僅少數國立大專院校

已廢除英語畢業門檻。(三) 部分國立大專院校校內英語畢業門檻實施情況不一致。二、 大學生對英語畢業門檻之看法(一) 不同性別學生皆對英語畢業門檻感到壓力或是焦慮,但女性學生較男性學生贊同英語畢業門檻能幫助未來就業、提升英語學習動力之看法。(二) 不同年級間學生對英語畢業門檻看法無明顯差異。(三) 管理學院與人文社會學院之學生比其他學院學生較贊同英語畢業門檻對未來就業有幫助。(四) 系上畢業門檻分數較高的學生認為英語畢業門檻能幫助未來就業,增加英語學習動機及提高英語能力。三、 大學生之英語學習行為差異情形(一) 女性學生較偏好複習單字、運用英語學習網站;男性學生較偏好閱讀英語課外

讀物。(二) 一年級學生較偏好運用英語學習網站,二年級學生偏好複習單字或是閱讀英語課外讀物,三級學生多選擇複習單字、閱讀英語課外讀物與看英語影集,四年級學生則偏好複習單字。(三) 不同系所學院學生之英語學習行為無明顯不同,各學院學生對不同學習行為通過畢業門檻獲得成就感之意見不同。(四) 不同畢業門檻分數,學生認為何種英語學習行為能幫助通過門檻、獲得成就感有明顯不同。四、 大學生之英語學習成效差異情形(一) 不同性別學生之英語學習成效無明顯差異。(二) 不同年級學生之英語學習成效無明顯差異。(三) 不同系所學院學生之英語學習成效無明顯差異。(四) 畢業門檻為多益751分以上之學生

英語學習成效最佳,其次為畢業門檻為多益250至550分之學生,最後為畢業門檻為多益550至750分之學生。五、 英語畢業門檻、英語學習行為、英語學習成效之相關情形(一) 英語畢業門檻與英語學習行為相關性較低。(二) 英語畢業門檻與英語學習成效幾乎沒有相關性。(三) 英語學習行為與英語學習成效為高度相關。

他們用女性主義幹了什麼!:在流行文化中被架空的社會運動

為了解決大學二年制學士班是什麼 的問題,作者AndiZeisler 這樣論述:

社會運動為何卻成為市場潮語?! 流行時尚、媒體市場究竟用女性主義做了什麼好事! 一段流行文化如何收編女性主義的精采歷史, 敦促我們必須看穿進步表象背後的現實, 內容辛辣、詼諧卻是振聾發聵。 我們正放任一種虛榮、自我感覺良好的「市場女性主義」—— 它搶走對沉痾已久之不平等的關注, 性別平等之戰已經澈底從社會運動變成了一種消費品牌。 女性主義一詞曾是讓人聽到就不禁想逃避的話題,性別論戰不絕,但如今卻被塑造成眾多名人和時尚設計師爭相攬上身的閃亮標籤,就連事業版圖廣泛無比的超級巨星碧昂絲也不例外。到底發生了什麼事?社會運動卻成為市場潮語!女性主義被商業化、流行文化侵蝕了社會運動

的內涵。安蒂.柴斯勒在本書中用冷面笑匠的幽默才智向走歪的「市場女性主義」下戰帖,讓讀者理解當代女性主義的變革,在這個奇怪又嶄新的流行文化裡又發展成何種面貌。讓大家看清流行文化如何炫目挪用了女性主義,並讓它空洞而迷失真正的本質。 柴斯勒的論點強而有力又調和了辛辣的幽默……「女性主義是一種義務、使命,而不是迷因。」 本書前半部將回顧過去到現在的女性主義是如何影響呈現以及傳播女性主義的媒體和流行文化,後半部則會正面迎擊未竟的議題。這兩個部分都會以「市場女性主義」的標準檢視這場同為社會、政治且依然基進的運動之演變過程,探討它如何滲透流行文化和媒體,將兩者作為當代的轉譯載體。 柴斯勒試

著闡述女性主義發展至今的路線,藉由展示社會過去可能是如何使它演變至此,號召我們一同加入讓它變得更好的奮鬥行列。若說市場女性主義是一種向掌權者承諾女性主義不會對現狀構成真正威脅的方式,那麼本書所倡導的反市場女性主義就是不畏恫嚇權貴。它以集體困境出發,唯有它能促成變革。——莎拉.賈孚,《新共和》週刊 柴斯勒用冷面笑匠的幽默才智探討古今廣告、電影、電視劇和時尚對女人的描繪……本書對當前女性主義的審視發人深省宛如暮鼓晨鐘,強調社會必須持續為性別平等而奮鬥。對女性研究、流行文化和媒體有興趣的讀者必讀!——《圖書館學刊》〈二○一六年編輯春季書選〉。 誠摯推薦 王曉丹│國立政治大學法學院副院長

暨法律科際整合研究所所長 李明璁│社會學家、作家 李屏瑤│作家 李信瑩│國立清華大學人社院學士班性別學程講師 周碧娥│國立清華大學社會學研究所 榮譽退休教授 烏烏醫師│禾馨婦產科醫師 陳宜倩│世新大學性別研究所教授 臺灣女力推薦 在這個搶占話語權的時代,許多人用符號、用圖像、用影片去博得注意,致力於由黑轉白、由白轉紅,快速製造品質與意義。曾幾何時,女性主義已經從人人喊打,或者相濡以沫,成為了流行界與文化界搶占的商品。我們深信,女性主義標誌著全球姊妹的血汗足跡,不能被抹煞、扭曲或架空。這本書帶領我們思考,如何拆解傳媒裡的話術,智慧應對,又如何呈現性別平等議題,從嚴

肅論證轉身。——王曉丹│國立政治大學法學院副院長暨法律科際整合研究所所長、特聘教授 對我來說女性主義不是請客吃飯、更不是華麗宣言,而是日常生活中的平等實踐,追尋真實自我的方向。作者犀利解構大眾流行文化挪用女性主義的現象。精闢、警世、值得一讀。———烏烏醫師│禾馨婦產科醫師 就女性主義的發展來看,這本書有其時代意義,尤其是對「資深世代」的女性主義者或婦女運動者。 「女性主義商業化」,即作者所說的「市場女性主義」,指涉的是女性主義被大眾媒體或流行文化恣意挪用或收編的現象,並非當前的新現象,而是早在1980年代即已出現。其中最為人知的例子之一,就是香菸廣告「Virginia Slim

s」的煙草公司為了挽救與擴大日漸萎縮的香菸市場,而鼓勵女性加入吸菸行列而引用的一個廣告:「You have come a long way, baby.」 對「女性主義」被商業化的現象,當時不同陣營的女性主義者分持不同看法,最終仍是莫衷一是,各有堅持。然而,這個議題並沒有消失。隨著文化市場化與文化全球化的加劇,同時「性」與「情慾」的多元化也逐漸成為年輕流行文化的元素,「性」與「情慾」論述的市場化於是成為新世代的女性與女性主義者要面對的議題。 作者透過檢視自1990年代以來,美國不同大眾媒體與流行文化的名人,如何挪/引用「女性」、「平等」及「種族」的論述,探討「市場女性主義」現象對「女性

主義」作為以追求性別平等、主體與自由等目標的社會運動的意義,及其如何形塑「女性主義」未來發展的樣態。這是一個值得關心女性主義或社會平等議題的讀者閱讀與深思的書。———周碧娥│國立清華大學社會學研究所 榮譽退休教授 各界推薦 在女人仍得奮力拚搏才能取得平等的世界,檢視社會向女人販賣的女性主義將讓你感到入迷又憤怒,更可能重新定義這場運動對你的意義。——茉莉.勒貝爾,《半身像》雜誌 文筆犀利如鋒。——《衛報》 精明的評析……柴斯勒帶來一系列微妙又細緻的小品文……還有會在《婊子》雜誌文章裡看到的機智諧謔。本書風趣詼諧又淵博,機敏地無法妄下簡單結論。——羅莉.佩妮,《紐約時報書評》

柴斯勒是敏銳堅毅的作者,用鑽石切割刀般銳利的文字剖析主題。本書趣味十足、精練又大膽。——珍妮佛.席妮爾,《紐約時報》 文字尖銳又機智,本書充滿精明的……分析。——《紐約客》雜誌 以銳利眼光重新檢視女性主義的運用和濫用……題材廣泛、娛樂性十足」——凱特.塔朵,《波士頓環球報》 優美但毫不留情……透過這本刺激的著作,柴斯勒證明了女性主義可以既複雜艱深又有趣。——《華盛頓郵報》 作者研究透澈又記載地十分詳細,文筆令人驚豔且條理分明,本書嫻熟脈絡、令人增廣見聞亦發人深省。非常重要的著作,強力推薦。——《中西部書評》 在這本強而有力的著作中,柴斯勒仔細探索當企業削弱並

延攬女性主義時會發生什麼事。小提示:它再也不具顛覆性了。——艾維特.狄昂,千禧世代女性主義網站Revelist 柴斯勒以對話般的行文和敏銳才智吸引讀者,提出大量明確例證闡述實體如何以無數方法收編女性主義,從莉莉絲音樂節、家樂氏燕麥、共和黨到肉毒桿菌不一而足。——《密西根季評》 本書探索女性主義是如何從一種激進的邊緣運動演化為姿態柔軟、性感的生活風格。然而,本書脈絡認為,光是自稱女性主義者無法產出任何結果。對作者來說,女性主義運動之未來靠的不是「誰為自己貼上女性主義者的標籤」,而是「他們用女性主義做了什麼事」。聚焦在這一點才是明智之舉。——安娜.萊希卡維奇,英國《新政治家》雜誌

積極堅定、機智,精準地切中時弊。——《科克斯書評》 柴斯勒對她所謂「市場女性主義」之分析精確無比又引人共鳴,突顯出收編勢力之險惡,並且號召女性主義者將資源投注於正規的政治行動,奪回女性主義者之身分認同,而非可商品化的標籤。——《出版人週刊》 一份令人信服、經過透澈研究的論據,足以抵抗市場友善女性主義的洶湧暗潮。——全球評論網

十二年國教普通高級中學國語文課程綱要研修歷程探討

為了解決大學二年制學士班是什麼 的問題,作者鄭雯芳 這樣論述:

教育為國家、社會發展的基礎,亦為基本人權之一,更是人才培育的搖籃。因應社會發展需求,十二年國民基本教育(以下簡稱「十二年國教」)乃時勢所趨。民國一○三年(2014)年十一月,教育部正式頒布以核心素養為導向的〈十二年國民基本教育課程綱要‧總綱〉,並據此修訂各教育領域課程綱要(以下簡稱「課綱」),於一○八學年度(2019年8月)實施,乃是我國自九年國民義務教育延長為十二年的重大教育變革。而語文領域當中的國語文為國家教育之根本,是日常溝通語言、通用文字,亦為各種教學傳遞之基礎語言,其內涵涵括了「文字」、「文學」與「文化」三要素,各界對於涉及國家主要語言教育的國語文教學定位懷有不同期待,因此於課

綱研修、審議期間多有爭議。其中,又以普通型高級中等學校(即「第五學習階段」,以下簡稱「普高」)為首當其衝之學習階段,整體發展宜視為一學術研究論題探討之。 由此,本論文聚焦於十二年國教於普高國語文領域課綱研修歷程的意義與影響,共分五章:第一章為緒論,第二至四章為本論,並以第五章結論作結,計約九萬字。本論第二至四章略述如下: 第二章以十二年國教普高國語文課綱之研修為主,探討國家教育研究院十二年國教課程研究發展會的組織與運作對於普高國語文課綱研修之影響,並經由與現行之〈普通高級中學國文課程綱要部份修正〉(以下依實施學年簡稱〈一○一課綱〉)對照,呈顯〈十二年國民基本教育課程綱要‧國民中小學暨普通型

高級中等學校‧語文領域─國語文(草案)〉(以下依預計實施學年簡稱〈一○七課綱草案〉)的研修特色,以探究〈一○一課綱〉過渡至〈一○七課綱草案〉於研修之初的異同,以及十二年國教課綱研修的意義與影響。 第三章以十二年國教普高國語文課綱之審議為主,探討教育部高級中等以下學校課程審議會(以下簡稱「課審會」)的組織與運作對於普高國語文課綱之影響,並以社會言論與文學視角分為二節,一聚焦歷久以來關於中國意識與臺灣意識間之爭執,及十二年國教研修以來對於實用、競爭力等相關議題的探論,二則試以文學之本質探究國語文課綱爭議中的文言文與白話文議題,並對照〈一○七課綱草案〉與民國一○七年(2018)一月定案後之〈十二年

國民基本教育課程綱要‧國民中小學暨普通型高級中等學校‧語文領域─國語文〉(以下依預計實施學年簡稱〈一○八課綱〉),突顯歷經種種社會討論及課審會決議後的異同,以及十二年國教課綱審議的意義與影響。 第四章鎖定十二年國教普高國語文課綱定案後至實施前相關之發展與準備,經由官方視角所編定之《十二年國民基本教育課程綱要‧國民中小學暨普通高級中等學校‧語文領域‧國語文課程手冊》以見其規劃與執行,並探討課程編制、教材編選、教學準備等面向之發展。 整體而言,本論文以〈一○一課綱〉、〈一○七課綱草案〉、〈一○八課綱〉為主要探討對象,展演十二年國教普高國語文課綱的研修歷程,期能提供十二年國教普高國語文課綱於理想

與實行的具體內涵、意義及統整性相關論述,為國語文教育略盡棉薄之力。