大學生了沒雙面人到底是誰的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦巴斯.卡斯特(Bas Kast)寫的 吃的科學——對抗肥肉、疾病、老化的救命營養新知 和伊恩.麥克尤恩的 甜食控都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自商周 和漫步文化所出版 。

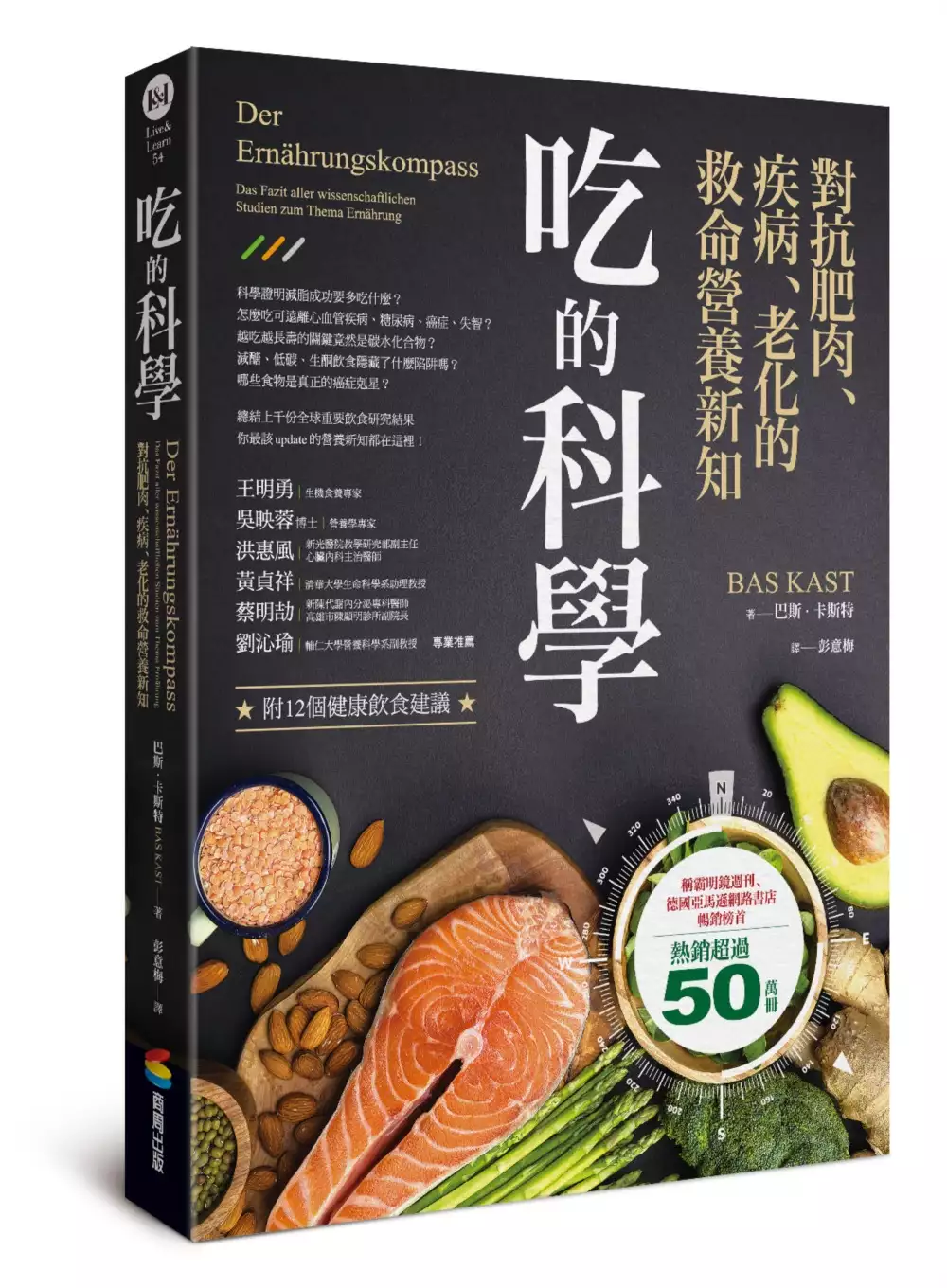

吃的科學——對抗肥肉、疾病、老化的救命營養新知

為了解決大學生了沒雙面人到底是誰 的問題,作者巴斯.卡斯特(Bas Kast) 這樣論述:

稱霸明鏡週刊、德國亞馬遜網路書店暢銷榜首 熱銷超過50萬冊 科學證明減脂成功要多吃什麼? 怎麼吃可遠離心血管疾病、糖尿病、癌症、失智? 越吃越長壽的關鍵竟然是碳水化合物? 減醣、低碳、生酮飲食隱藏了什麼陷阱嗎? 哪些食物是真正的癌症剋星? 總結上千份全球重要飲食研究結果 你最該update的營養新知都在這裡! ★附12個健康飲食建議★ 五大特色: ★以科學解讀,用數據說話,學得基礎知識可避開商人邏輯、直銷話術、行銷陷阱。 ★帶領每個人平順跨過科學門檻,在趣味中學習正確的營養觀念。 ★作者親身實驗時下流行的飲食法,分析並比較其實際效果。 ★附有多張科學實驗照片、解說數據表、分析圖表,重要

研究結果的比較與分析一目了然。 ★整理出12條每個人都能實踐的健康飲食守則。 四大主題: 1. 有效減重 ◎長久有效的飲食減重法該具備哪些元素? ◎為什麼減重經常失敗?怎樣做容易成功? 2. 避免老年病痛 ◎如何靠飲食降低心血管疾病的風險? ◎如何不吃藥就讓糖尿病痊癒? ◎用飲食法如何逆轉早期失智的病程? 3. 分辨事實和飲食神話 ◎不喝牛奶、減醣、無麩質、低脂、椰子油……你真的需要這樣吃嗎? ◎這麼多飲食教主,誰的說法有科學根據? 4. 越吃越年輕 ◎哪些食物可以逆轉或延緩老化? ◎吃哪些食物會讓人加速老化? 作者卡斯特剛滿40歲就因為胸痛而鬼門關前走一趟。他因此發問:是垃圾食物毀

了健康嗎?吃什麼食物會帶來真正的健康? 他發揮科學記者求真求解的精神,開始鑽研現今的飲食營養研究,一栽進去就是好幾年。新認知讓他徹底改變了飲食習慣,還驚訝地發現,過去他對健康飲食的了解完全不符合科學研究的結果。 卡斯特從上千個科學研究中過濾科學認證的飲食知識,告訴我們哪些食物對健康有益,越吃越有活力。 作者簡介巴斯.卡斯特(Bas Kast)1973年生,在德國康士坦茲、波鴻與美國波士頓讀心理學與生物學。科學記者、科普作家。能抓住普羅大眾關切的問題,把科學化難為易,風格生動有趣,流暢好讀。多本著作為明鏡週刊暢銷書。著有:《腦袋裡的革命》、《愛情與熱情如何解釋》、《肚子如何思考》、《我不知道

我應該想要什麼》、《開竅了!》。譯者簡介彭意梅德國教育學博士,旅居慕尼黑。從事華語教學和中德文翻譯。喜愛旅遊,接近大自然。相關著作:《北韓,下一步?!——國際經濟學家所觀察的北韓現況與未來》《失智可以預防,更可以治癒》《我與內心團隊的溝通心理學》《為什麼我們不欠父母?!不談義務,不是責任,我們依然可以選擇好好愛父母》 序 我徹底改變了飲食習慣 第1章 蛋白質I:讓人苗條的蛋白質效應 第2章 蛋白質II:成長和老化的驅動引擎 第3章 插曲:你是理想飲食的關鍵佐料 第4章 碳水化合物I:糖,誘人又危險的雙面人 第5章 碳水化合物II:為什麼有些人只對低碳飲食有反應 第6章 碳水化

合物III:這樣辨識健康的碳水化合物 第7章 插曲:飲料——牛奶,咖啡,茶和酒精 第8章 脂肪I:探索脂肪世界,以橄欖油為例 第9章 脂肪II:飽和脂肪酸——棕櫚油,奶油和乳酪 第10章 脂肪III:油脂豐富的魚和Omega-3脂肪酸讓人瘦 第11章 不要服用維生素丸!除了…… 第12章 吃飯的最佳時刻和最有效的禁食方法 後記 12個最重要的飲食建議 參考書目 注釋 圖片出處 本書作者抽絲剝繭,讓複雜的議題變得非常容易理解,讀完讓人收穫良多。——新光醫院教學研究部副主任兼心臟內科主治醫師洪惠風 假資訊萬世永存,但這本書與網路資訊和坊間飲食書籍最大不同的是,這是一本以專業

論文的「文獻回顧」方式撰寫的科普書籍,每個立論都加註了引用的文獻來源和出處,一般讀者可以直接就書籍本身閱讀飲食相關的研究結果。 ——輔仁大學營養科學系副教授劉沁瑜 秉著獨立思考的批判精神,為大家探究食物如何影響我們的身心,該如何選擇健康的食物……很清晰地交代了學理上的脈絡。用生動的文筆來鋪哏,讀起來很有樂趣,除了很會說故事,他也為讀者整理了清楚可輕鬆操作的原則指南。——清華大學生命科學系助理教授黃貞祥 食物決定你的體質,找到正確的飲食方式養成習慣才能健康久久!——生機食養專家王明勇 哪些食物健康,哪些不健康?這本年度暢銷書冠軍解釋給你聽。讀過了這本書,就不需要再閱讀其他相關書了。 ——L

iteraturSPIEGEL 談的飲食內含特別多啟發,因為卡斯特握有一支輕快流暢的筆,把複雜的關聯性解說得清楚明白。——Denis Scheck, ARD Druckfrisch 今年最讓人驚艷的書,已經成為經典。作者對永不退熱潮的飲食話題交出一本權威著作,為此他花了數年的心血研究,眼光未曾偏移。他生動地解釋身體的複雜運作,具有高度的實踐價值。 ——Kleine Zeitung 作者以驚人的高百分比兌現了承諾。他不是要販售哪種飲食法,而是真正調查過上千份的研究。有趣極了!——德國廣播電台文化台Lesart 研究調查做得很好,確實能幫助我們排除迷思,建立起身體運作的基礎觀念。——德國n

atur雜誌 讓我們對教條式的營養理論免疫。——Nordische Esskultur 幾年前一個春天的晚上,空氣非常清新,我跟平常一樣去慢跑。還沒跑一公里,突然間我被狠狠擋住,好像全速撞上一道隱形的牆,很突然且很粗暴地讓我停下來。好像一隻鋼製的手緊緊抓住我的心臟,冷不防地壓了它一下。最糟且最可怕的是「它」用強制的力量把我壓倒,讓我屈服。我微彎著腰,雙手撐在大腿上咳嗽、呼吸。不知道什麼時候我開始小心翼翼地往前走,不時膽怯地試著用疾步走,然後再休息。我不敢慢跑了。*我一生都愛慢跑。從來不是為了健康的緣故,至少從前不是。我也從不注意自己吃什麼。身為柏林《明鏡日報》的科學編輯,我可

以連續好幾天都用咖啡和洋芋片維持身體運作。我可以吃巧克力當早餐,然後用一包辣味洋芋片搭配啤酒來結束一天。姪女們來找我的時候,常常不可置信地問:「你真的吃洋芋片當晚餐嗎?」我回答:「有時候啦!」為什麼不行?我可以吃我想吃的東西。很奇怪,我就是吃不胖。然而從35歲開始,我保持苗條的優勢不見了,身體再也無法不露痕跡地掩藏所有垃圾食物。雖然我一樣幾乎每天去慢跑,小肚腩卻日漸壯大,它變成一個非常頑固的游泳圈。別人可能以為我在心臟拉警報那個晚上會立刻反省,被身體發出的警鐘嚇醒。事實上我沒有行動。我依然認為自己是不會發胖的運動員,一定是身體搞錯了。幾個月過去,我還是照老樣子生活。已經習慣了慢跑時偶爾心律不整

,也習慣了有時強烈、有時不強烈的發作。我再也不能自由自在地跑,每次跑步時都在焦躁地等候心臟罷工。通常不需要等太久。沒錯,我當然也想過要去看醫生。有幾次就快要去成了,但是心裡總是在最後一刻抗拒。我不是討厭醫生;如果必須求醫,但也要等到時候到了才去。我的感覺是這樣:我首先要對自己的健康負責,到自己沒辦法了才去找醫生。正因為這樣,我必須做一些事,必須做些改變。*身體提早退化迫使我去思考。思考到目前為止我是怎麼生活的,特別是思考那些自己毫不猶豫就塞進身體的食物。每個年華老去的人裡面都還藏著一個曾經年少的自己,訝異自己到底發生了什麼事。我那時剛40歲出頭,才剛有一個兒子,當了父親。心臟過早出現問題是我自

找的嗎?如果繼續這樣活著,會得到什麼樣的結果?

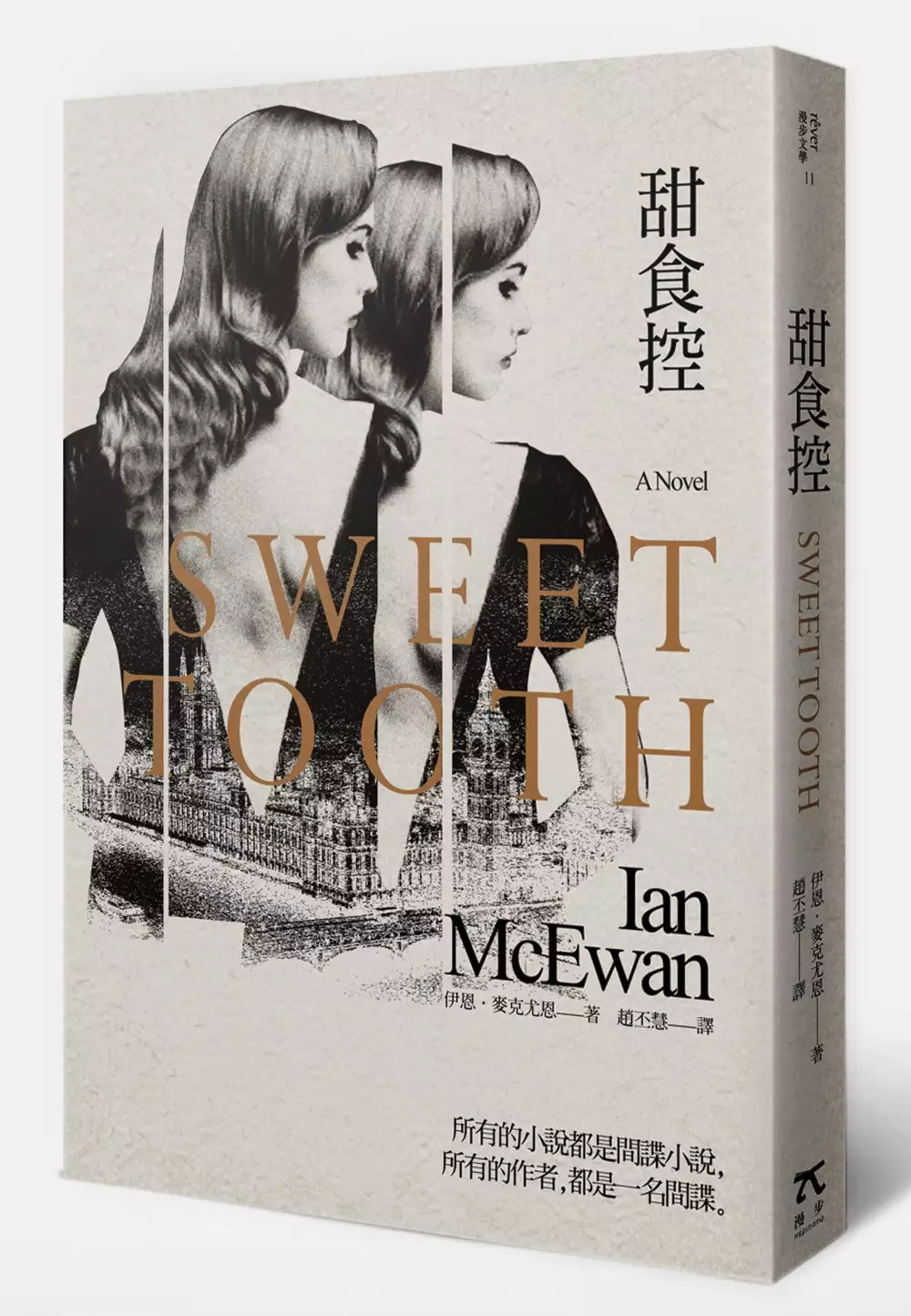

甜食控

為了解決大學生了沒雙面人到底是誰 的問題,作者伊恩.麥克尤恩 這樣論述:

一個連神都料想不到的結局,獻上最甜蜜驚悚的告白! 《贖罪》作者麥克尤恩跨足間諜小說, 媲美大師約翰.勒卡雷的精采傑作! 「目前,我把自己剛寫的《甜食控》排到了《贖罪》之前。」――《紐約時報》麥克尤恩訪談 她以為自己掌控全局,其實正一步步陷入泥沼。 暗處一雙眼睛窺視著她,將她剪碎、拼湊,消融於故事中…… 1972年冷戰時期,英國情報局發起一項祕密行動,暗中資助右派作家寫作,意圖進行思想控制。 莎琳娜.符閏,這位美豔、聰慧的劍橋女大學生,因為一場不倫之戀,陰錯陽差的加入了英國情報局,並奉命執行這項祕密行動,任務代號「甜食控」。就此她踏入了新秀作家湯姆.海利詭譎

多變的文學世界,她先是愛上他那些奇異、精巧鋒利的故事,後來更無可自拔地愛上他本人。 然而這並不僅是關於背叛與密謀的愛情故事,更是一場作者與讀者的諜對諜戰!經由湯姆.海利的短篇故事,莎琳娜游走於虛實之間,窺探她的作家情人,並且抽絲剝繭找尋潛藏在謊言之下,似有若無的真相。背負著謊言的罪惡感逐漸將莎琳娜拽往深淵,毫無察覺有一雙眼睛正窺視著她,並且每分每秒、一點一滴地逐步抹煞她的面貌,將她消融於故事之中……於墮落終局等著她的「真相」,竟同時也是一份即殘酷又甜蜜的告白! 本書主角湯姆.海利宛如麥克尤恩年輕時的翻版,書中也穿插多段麥克尤恩的往事和作品、好友馬丁.艾米斯和英國文壇八卦等等,使得虛

實更為難辨;同時這也是一部關於作者、寫作與故事的力量的小說,是迄今為止麥克尤恩自己最喜歡的作品。 名人推薦 陳重仁教授 專文導讀 伊格言、冬陽、郝譽翔、詹宏志、鍾文音、蘭萱 聯合推薦 麥克尤恩絕對是當前英語文壇最會說故事的高手,再一次展現他出神入化的小說技巧!──作家 郝譽翔 一部毫不典型、機鋒處處的間諜小說(spy novel),麥克尤恩機巧地將現實與虛構相互交織,寫諜報世界的無情設局、加入寫作世界的自由想像、並演繹了寫作者與閱聽者的多層關係,擦碰出極為奇特、妙不可言的火花,令人讚嘆。這絕對是部大師級作品。──推理評論人冬陽 他是那一世代至高無上的小說家。─

─《週日時報》彼得.坎普 本國無與倫比的文學天才。──《週日獨立報》威廉.薩特克里夫 他是故布疑陣的大師:他創造的那種特殊、令人厭倦、起起伏伏的懸疑讓讀者必須要有生理上的勇氣才能念下去。──《新政治家》阿曼達.奎格 深具吸引力。──《紐約時報》 麥克尤恩至今最精采、個人的作品……今年度最令人享受的小說。──《每日野獸》 麥克尤恩的新小說滿足了所有的人對他的期待:聰明絕頂、既廣且深的知識、精煉的文字、難以捉摸的狡猾,還有,絕不能遺漏的──給人驚喜的元素。──《華盛頓郵報》 一本精雕細琢、引人入勝的小說,就像以機智的問題探討身分與本質的後現代鏡廳(與不可靠的敘述

者和馬丁.艾米斯),全都藏在維多莉亞小說的全方位裝飾,外加一樁婚姻的情節中。麥克尤恩的故事、他精心磨練的文字風格,充滿了娛樂與脆弱性。──《今日美國》 聰明機智,兼具英式與美式風格(既聰明又娛樂)……他至今以來最棒的書。──《紐約時報書評》 麥克尤恩成功地完成一件卓越非凡的事:《甜食控》是一本兼具劇情與角色驅動的小說,充滿著令人驚喜的後現代轉折。猶如珍.奧斯丁、約翰.勒卡雷與約翰.巴斯的綜合體,一部非凡的作品……乍看娛樂實為值得深思的重量級作品。──《波士頓環球報》 還有什麼比麥克尤恩與間諜故事更相配的呢?這位英國作者是最深思熟慮的暢銷作家,他聰明、情節緊湊的小說、精心雕琢的

文字,訴說了當今迫切的社會與政治議題。──《舊金山紀事報》 一本諜報小說,其核心為「文學」……關於作者、寫作與故事的力量。──《娛樂週報》 間諜小說往往擁有充足的波折,但很少真正的驚喜。然而,《甜食控》包含了不可預測、似真似假的劇情。麥克尤恩機智地改變了遊戲規則,不僅使故事環環相扣,更為此增添了不同層次的意義。──《邁阿密先驅報》 引人入勝,一個浪漫愛情故事,更是一齣懸疑劇。──《NPR Books》 這本小說精采無比,歸功於麥克尤恩說故事的技巧。──《美國商業週刊》 麥克尤恩是當代說故事大師……懸疑與機智的敘事……《甜食控》精微、優雅地走向必然的結局。──《西雅

圖時報》 機巧的探險者游移於愛與背叛中,一連串的諜對諜行動……這是一本談及寫作、文字遊戲與認知的書。──《倫敦週日電訊報》 聰明絕頂……一本超群的小說,講述著小說的寫作、閱讀,同時藉由閱讀與寫作進行著「間諜行動」……麥克尤恩窺探現實生活來寫作《甜食控》,同時邀請我們透過閱讀來窺視他……豐富、引人入勝!──《金融時報》 《甜食控》絕不會使麥克尤恩的書迷感到失望,而新讀者將因為其高超的技巧而認識他。──《環球郵報》 作者簡介 伊恩.麥克尤恩Ian McEwan 六度提名入圍布克獎,史上最多次提名紀錄保持人 英國當代最重要也最受嫉妒的作家 生於1948年,眾所公

認的「文壇領袖」、「國民作家」。擅長以細膩、犀利而又疏冷的文筆勾繪現代人內在的種種不安和恐懼,積極探討暴力、死亡、愛欲和善惡的問題。著作包括《水泥花園》、《陌生人的慰藉》、《時間中的孩子》、《無辜者》、《黑犬》、《彼得的白日夢》、《愛無可忍》、《阿姆斯特丹》、《贖罪》、《星期六》與《卻西爾海灘》等長篇小說,兩本短篇小說集《初戀異想》和《床笫之間》,以及數部劇作。多部小說被改編成電影上映,其中《陌生人的慰藉》邀來諾貝爾文學獎得主哈洛.品特改編電影劇本;《贖罪》則獲得第65屆金球獎劇情片最佳影片獎。 麥克尤恩寫過十三本極為暢銷的小說,英國地鐵上到處都可看到捧著他新作的讀者,有人戲稱他的書就像

地鐵票一樣人手一冊。他的小說曾獲多項大獎,從處女作短篇小說集《初戀異想》獲得1975年毛姆文學獎以來便獲獎不斷,《阿姆斯特丹》榮獲1998年布克文學獎,《時間中的孩子》獲得2001年惠特筆長篇小說獎(柯斯達文學獎前身)。《贖罪》獲得2002年美國國家書評人獎與WH.史密斯文學獎,更被《時代雜誌》推崇為該年度最佳小說。《太陽能》獲得2010年伍德豪斯文學獎。2011年獲得耶路撒冷文學獎,此為以色列文學界頒給作家的最高獎項,得獎者之中有多位諾貝爾文學獎得主。目前他居住於倫敦。 譯者簡介 趙丕慧 一九六四年生,輔仁大學英文碩士。譯有《贖罪》、《杜鵑的呼喚》、《臨時空缺》、《少年Pi的奇幻漂

流》、《易經》、《雷峯塔》、《穿條紋衣的男孩》、《不能說的名字》等書。 導讀 小說的時代意識與再現:麥克尤恩的《甜食控》 現年六十有六的英國當代小說家伊恩・麥克尤恩堪稱當代文壇最重要、最受歡迎、拿過最多文學獎項的作家之一。被譽為當代英國小說最高成就的布克獎每年都是英國文壇盛事,這座獎項從十九六九年開始頒發,到目前為止,麥克尤恩總共獲得六次入圍(獲獎乙次),甫在二○○四年成立兩年一度的布克國際獎也獲得兩度提名,是獲得最多次布克獎提名的作家,並榮獲世界各國多項文學獎項。麥克尤恩在英語世界擁有大量死忠書迷,就連現任英國首相卡邁隆也是他的書迷,他不針對商業市場胃口創作,卻有不少作品被改編為電

影。近年來麥克尤恩的寫作計畫成為媒體樂於報導的題材,新書還沒上市就已在各大連鎖書局與網路通路展開預購,最常在新書發表會上被詢問到的問題是,「請問你下一本書要寫什麼?」英國媒體盛讚麥克尤恩為「當代最成功的小說家之一」,也有不少評論暱稱麥克尤恩為「英國國民作家」,顯示麥克尤恩不但獲得嚴肅文學獎項與學界的肯定,在一般讀者市場也受到相當熱烈的擁護。 麥克尤恩初期以《初戀異想》(1975)、《床第之間》(1978)兩本短篇小說集初試啼聲,接續發表《水泥花園》(1978)、《陌生人的慰藉》(1981)兩部小說,這幾本震撼人心的作品除了拿下重要獎項,也標定麥克尤恩鮮明的創作風格與寫作路線。麥克尤恩生涯

早期偏愛書寫禁忌題材,諸如亂倫、戀物、虐待、閹割等驚悚情節,不安、衝突、暴力、情慾、偏差的精神狀態建構出麥克尤恩初期的書寫風格,也為他贏得「恐怖伊恩」(Ian “Macabre”)的稱號。或許風格旗幟鮮明,使得評論者慣於將麥克尤恩的生涯切割為初期與後期兩個風格迥異的斷代,認為麥克尤恩自九零年代起的寫作風格與關切題材有顯著的轉變,再現的議題不再是社會邊緣的極端偏激角色,而是轉向對於救贖、寬恕、理解等人性面的關切。 這樣的評論角度認定作家的書寫一夕之間受到重大的衝擊,彷彿生涯初期用心鑿痕的筆鋒與晚期低調簡練的內斂有明顯的風格轉變。然而,就作家關切的議題來說,麥克尤恩始終關懷作品背後的歷史、文

化與社會。就這個角度看來,他的關懷始終如一,未曾改變。麥克尤恩的角色設定向來並不複雜,他慣於聚焦深化發生在小人物身上的瑣碎細節,個人微弱的力量在命運巨力的牽引推移下無法閃躲,在無情的局勢演變下原本毫不相識的個人在衝擊中產生微妙的連結,社會局勢演變成集體牽動集體命運,個人無力地在歷史洪流中漂浮,這是歷史的必然與無奈,這都是麥克尤恩擅長處理的面向。 綜觀麥克尤恩作品的設定年代與關切議題,可以發現他持續且執著地專注。麥克尤恩自承他的短篇小說集是找尋寫作聲音的嘗試,儘管如此,麥克尤恩初期的作品就已經緊扣時代意義的母題。小說中的年輕角色多半沒有固定工作,放浪形骸、隨波逐流、虛擲光陰,人生沒有目標,

人際關係疏離,生命虛惘無力,正是小說家創作年代瀰漫於英國社會悲觀無力的集體心態寫照。小說雖然沒有刻意標示故事時間,但從故事劇情提及的場景,例如披頭四的音樂與海報等,仍可推估麥克尤恩早期寫作聚焦於六零年代晚期至七零年代這段英國社會最為動盪與悲觀的年代。二戰後英國國力消退已是無法改變的事實,帝國美好的榮景已成過往雲煙,面對他們的是經濟蕭條、勞資對立、貧富差距拉大、犯罪率與失業率飆升的殘酷現狀。此外,社會變化劇烈,工黨取得政權、福利制度推動、對於延續親美或是納入歐洲盟國運作的外交走向頻生爭端、重大事業國營化,許多重大議題在當下無法解決,社會充斥動盪變化的氣氛。這些看似書寫暴力與怪誕的異端書寫,可視為

麥克尤恩對於英國當代情境的省思,是作家探尋英國到底為什麼會走到今天這個地步的思考。 麥克尤恩善於刻畫社會背景對於角色產生的衝擊,故事發展雖聚焦於角色,但敘事軸線背後卻有龐大的力量推動著,小說家刻意將當代大事置入故事遠景,重大事件並非書寫的重點,卻對渺小的個人命運產生無法言喻的影響。猶如風景照中的人物,雖然觀看焦點彙集在人物身上,風格定位卻取決於後方景色。《時間中的孩子》(1987)設定在二十世紀末,但寫作的時間點正是佘契爾夫人主政的保守年代,小說以在超市走丟孩子開場,文字緊湊、力道強勁,故事卻環繞兒童福利改革。《無辜者》(1990)以五零年代中期冷戰開端的柏林為寫作背景,描寫一名無辜的郵

局員工陷入英美蘇三方諜報交戰的故事。《黑狗》(1992)發生在八零年代後期柏林圍牆拆除前夕,一對夫妻因無法妥協的意識型態差距面臨決裂。《愛無可忍》(1997)以震懾人心的場景揭幕,在一起熱氣球意外事件中,主角喬與傑德締造奇妙的連結,但從角色的職業與劇情設定,可看得出故事發生在當代倫敦與牛津近郊的中產階級家庭。《阿姆斯特丹》(1998)為麥克尤恩拿下布克獎,故事設定於千禧年前夕,記者與音樂家是多年老友,兩人前後交往過同一名女子,相約萬一日後罹病失能,將運送對方到阿姆斯特丹執行安樂死。 跨越千禧年的麥克尤恩對於歷史背景的掌握手法益顯成熟。《贖罪》(2001)透過不同觀點敘述,拼接出二戰前後三

個階段的愛情故事。《星期六》(2005)開場描述飛機冒著黑煙劃過天際,讀者很容易聯想到九一一恐怖攻擊事件。《卻西爾海灘》(2007)設定在六零年代初期,保守壓抑的民風烘托出男女主角的僵化,兩人約定婚前守貞,過多的壓抑換來初夜挫敗而導致失和,分道揚鑣後彼此懷念卻無法修好。《太陽能》(2010)的主角是江郎才盡的前諾貝爾獎得主,故事以當代全球氣候暖化以及新能源開發為背景,抨擊營造末日恐懼攫取暴利的貪婪與偽善。 《甜食控》的寫作脈絡並未脫離麥克尤恩慣用的手法,故事設定在七零年代的英國,在美蘇政治與軍事全面對立的氛圍下,英國情報單位買通新秀作家營造有利右派政府的輿論。故事主角是劍橋大學數學系畢業

的漂亮女生,成長環境封閉單純,自小愛好閱讀文藝。在校期間認識歷史教授並展開師生戀,為掩人耳目兩人只能在週末遠離校園幽會,歷史教授教導她讀報與評論時事,暗中引介她進入政府情治單位工作後設局分手。之後女主角受命執行「甜食控」計畫收買年輕作家,近水樓台下兩人陷入熱戀,作家拿了酬庸在布萊頓租下度假小屋作為週末幽會之用。然而兩人的戀情終究在媒體上曝光,故事發展大致容易預料,然而麥克尤恩卻安排了令人震撼的結局,還請各位讀者仔細閱讀,親自感受這份閱讀樂趣。 《甜食控》在許多方面延續作家對於歷史背景與文化現象的關懷。麥克尤恩在動筆前預告以七零年代為創作背景,小說扣緊這個年代的重大事件,諸如美蘇冷戰、石油

危機、礦工罷工、北愛爾蘭衝突加劇、美蘇兩大陣營之間的情報蒐集、政令宣導、賄賂收編,乃致於政治立場與價值觀念的南轅北轍,這些國際事件直至今日仍影響當代局勢。在政治禁忌與社會壓抑的氛圍下,天真的女主角幾段跨越年齡與身分的不倫戀情,都是從一開始就要註定失敗的。事實上,麥克尤恩的故事主軸雖看似少女感情啓蒙的成長小說,但作家並不刻意著墨男女情愛,也未遵循政治驚悚小說的慣用調性,反倒利用反覆出現的遠景歷史,呼應守舊社會中政治與藝術的矛盾衝突。小說閱讀的樂趣往往存在看似與劇情發展無關的細節上,作家除了在這些微小之處雕琢文筆,更意在透過看似無關緊要的背景,賦予作品深度與廣度。一如喜愛狄更斯的讀者不會跳過對於城

鄉風光的描繪,閱讀麥克尤恩,也不能夠輕易忽略故事軸線遠處的政治文化書寫。 閱讀《甜食控》很容易令人聯想起麥克尤恩之前的作品。小說中幾段刻意穿插的短篇段子,諸如愛上塑膠人體模特兒的詭異情節,令人想起《床笫之間》等早期的作品。小說中接受收買愛上女主角的小說家,無論出身背景(兩人大學皆畢業於蘇薩克斯大學)、得獎經歷(小說角色獲得虛構的簡・奧斯丁文學獎,麥克尤恩則榮獲毛姆文學獎)、小說中出現的串場角色(麥克尤恩的文壇好友與編輯),很容易讓讀者認定這是一本仿自傳小說。此外,在小說結構上也呼應頗受好評的《贖罪》,同樣透過多方主觀片面的敘述拼湊事件真相,讀者不斷被餵養片段的陳述,要到小說結尾才會恍然大

悟,了解故事中有情人終成眷屬的圓滿結局終究只是敘事者編織的贖罪想像。《甜食控》在女主角回憶四十年前的往事中開場,多次透過穿插短篇小說的後設手法,不斷提點小說是建構的產物,讀者讀到最後一頁會回溯到小說開場,因而開啟回返論述的迴路,書寫手法巧妙,令人回味無窮。在書寫時代氛圍之外,《甜食控》也聰明地挑戰小說再現的問題,多層次堆疊的架構、似假實真互為呼應套疊的鋪陳,以及看到最後一頁才會恍然大悟的論述迴路,在在挑戰我們對於真實的既定認知,大大豐富真實與虛構之間的論證深度。 麥克尤恩從來不是一位沉悶的作家,喜歡他的讀者可以從各種角度獲得閱讀的飽足感:喜歡省思歷史政治的讀者、愛好抽絲剝繭挖掘真相的讀者

、陶醉於愛情與間諜戲碼的讀者、追求小說論述架構創新的讀者,都可以在這本書獲得滿足。這是一本令人捨不得放下的小說,你會期待馬上讀到最後一頁揭開故事的謎底,也會在閱讀過程中感受到作者關切歷史政治的底蘊,然後你會在讀完之後,滿心期待地想著:不知道麥克尤恩下一本書要寫些什麼呢? 別擔心,以麥克尤恩的創造活力與寫作熱情看來,我們不會等太久的。 陳重仁 「妳是不是在跟另一邊聯絡?」這問題來得突然。在那微醉又魯莽的一刻,我還真巴不得有個蘇俄的聯絡人,過著雙面人的生活,在罕普斯德原有幾個祕密遞信站呢,或是更好,我是雙面諜,將無用的真相和毀滅性的謊言餵給敵對的一方。至少我還有T.H.海利。

要是他們懷疑我,何必把他給我呢?「雪麗,妳才是另一邊的。」她的回答被「膝蓋發軟」的和弦淹沒了,這是我們都喜歡的一首老歌,可是這一回我們卻都不願聽。我們的談話就此結束。將軍了。她不肯告訴我為什麼被解僱,我也不肯告訴她我子虛烏有的祕密。一分鐘後。她從凳子上溜下地,一聲不吭就離開了,連無聲的再見也沒說。就算說了,我也不會回應。我坐了一會兒,想要欣賞音樂,想要鎮定下來,讓腦筋清醒。等我喝完了琴酒,我把雪麗剩的酒也喝了。我不知道是哪樣更讓我難過,是我的好朋友或是我的顧主監視我。雪麗背叛我,不可原諒;我的僱主背叛我,讓人膽戰心寒。若是他們懷疑我,必定是行政上出了什麼錯,可是如此解釋並沒有讓納丁及一干人比較

不可怕。得知他們派「監視者」進入我的房間,而且在不夠仔細的一刻,有人把我的書籤弄掉了,我可不覺得安慰。樂隊毫不止歇,立刻奏起了下一首,〈我的搖滾歲月〉。倘若「監視者」真的在場,隱身在那些下注的、喝酒的人叢中,那他們距離喇叭應該比我近得多。我猜這應該不是他們愛聽的音樂。那些木頭木腦的A4型應該是輕音樂的愛好者。他們會很討厭這種刺耳響亮的噪音。這麼一想,倒也算安慰,但也僅止於此。我決定回家,再看一篇故事。誰也不知道尼爾.卡德的錢是怎麼來的,也不知道他為什麼一個人住在海蓋特一幢十八房的豪宅裡。鄰居偶爾在街上遇見他,大多數不曉得他姓什麼叫什麼。他的長相平凡,年近四十,一張蒼白的長臉,非常害羞,舉止笨拙

,完全沒有閒話家常的天份,也就難在當地交上朋友。