大悲懺法會佛光山的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦佛光山叢林學院寫的 我在佛學院的日子 1 和闞正宗的 宜蘭弘法十年紀:青年星雲的人間佛教之路都 可以從中找到所需的評價。

另外網站佛光大學興學大悲懺法會暨礁溪之旅 - PeoPo 公民新聞也說明:大悲懺 -是根據觀世音菩薩內證的根本心咒(大悲咒)而做的懺法。大眾在佛前虔誠的持誦大悲咒,透過觀世音的大悲願力來淨化自己的身心。大悲咒所加持的淨水,稱 ...

這兩本書分別來自香海文化 和佛光所出版 。

輔仁大學 宗教學系 鄭志明所指導 沈家弘的 當代臺灣佛教施食儀軌研究:以《大甘露門施食要集》為例 (2021),提出大悲懺法會佛光山關鍵因素是什麼,來自於大甘露門施食要集、佛教儀式、施食、法華寺、劉智雄(劉祖基)、釋真常。

而第二篇論文佛光大學 佛教學系 闞正宗所指導 俞明仁的 善知識-福智在家信徒的信仰與宗教生活 (2021),提出因為有 福智、善知識、日常法師、廣論、學長的重點而找出了 大悲懺法會佛光山的解答。

最後網站大悲懺法會 - 溫哥華佛光山則補充:謂虔信千手觀音,不僅可以消災得福,將來且可往生西方淨土。此懺法所依據之大悲咒,是《大悲心陀羅尼經》中最重要的部份,共有八十四句,為梵文 ...

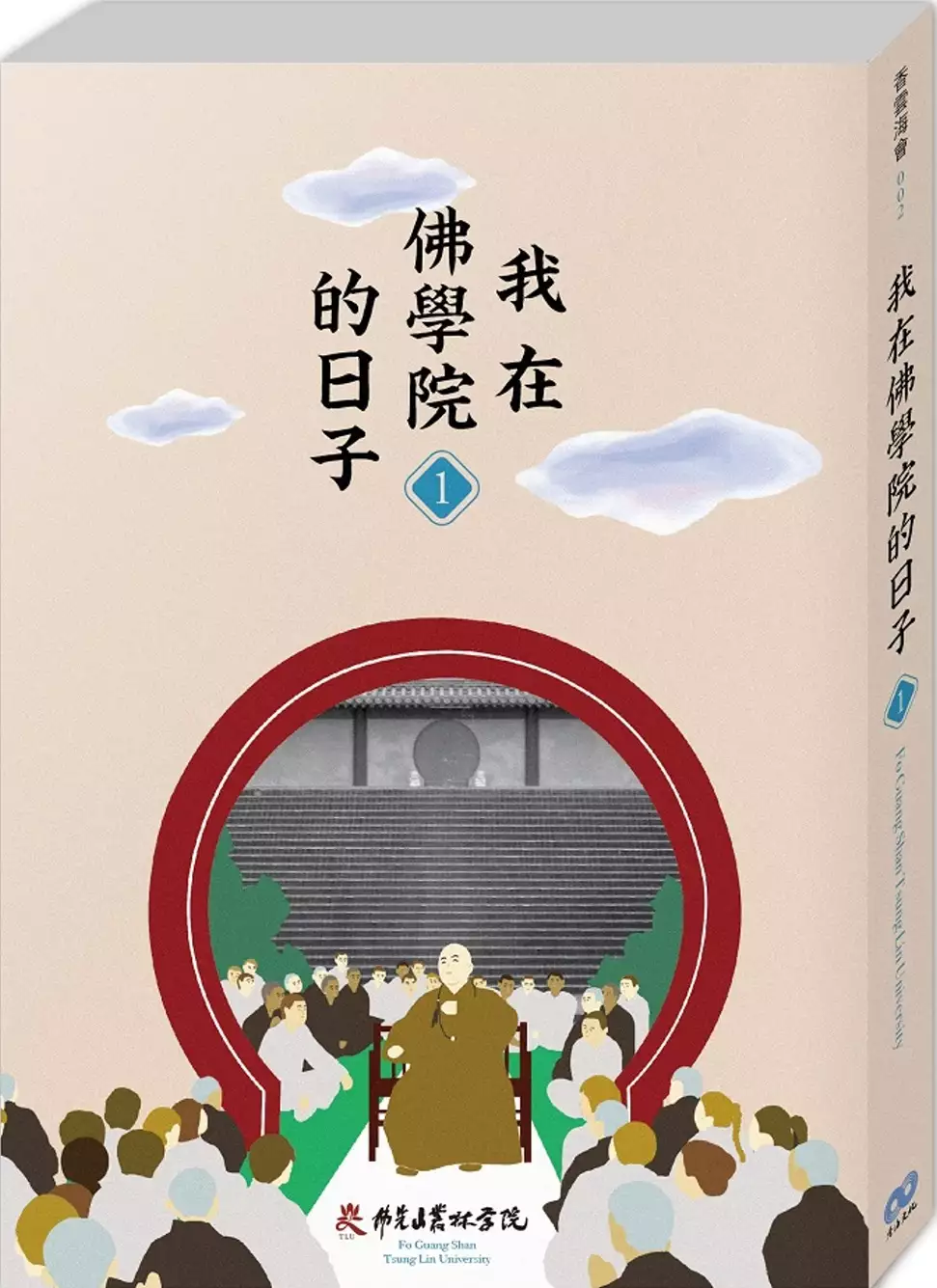

我在佛學院的日子 1

為了解決大悲懺法會佛光山 的問題,作者佛光山叢林學院 這樣論述:

叢林風光無限好 唯有深入才明瞭 「咚 咚 咚」 叢林鐘板訊號開啟佛學院的一天,沒有緊湊逼人的鬧鐘紛起,沒有喧嘩的言語驟起,直指人心的鐘鼓聲慢慢迴響,寧靜祥和是現下最能描述的形容。 井然有序的隊伍,一步一步邁向心中憧憬的真理信仰,除卻曾經的手機訊息紛飛,少了日日費心的精緻妝容,內心的富足充實,突破以往的物質堆砌,時時在在的充盈著。 這是佛學院的日子,也是都市人幾乎從未體驗過的生活。 佛光山叢林學院自1965年星雲大師創辦開始,至今從未停止招生,每年準時有新生報到開學,可以說寫下台灣佛教史的一筆紀錄。近一甲子的孕育學子,更是造就不少佛門龍象、社會善

美人才。 佛學院不只是學習佛法的學府,更是增進心力的加油站,廣為人知的「學佛不一定要出家」是佛學院眾所皆知的事實。 忙忙碌碌的一生中,何妨給自己一點機會,傾聽蓬勃的生命之歌,深入思考,認識自己! 「登上青石板階梯六十坡,穿過油漆斑駁的紅圓門,那是多少青年慧命養成的搖籃,也是我在佛學院翻轉人生的開始。」 「在佛光山這個有著『點石成金』不可思議威德力的『佛學院』,只要有心,潛能便可以無限開展!」 本書特色 從1965年創辦開始,至今從未一年停止開學的佛光山叢林學院,廣邀歷年來的畢業生,帶領著我們一探叢林風光。

當代臺灣佛教施食儀軌研究:以《大甘露門施食要集》為例

為了解決大悲懺法會佛光山 的問題,作者沈家弘 這樣論述:

摘要 《大甘露門施食要集》是日據時期法雲寺派下釋真常法師所編纂的施食儀軌,此儀軌結合了「瑜伽焰口」及「蒙山施食儀」,初期僅為臺中后里毘盧寺僧人所用。釋真常法師圓寂後,其弟子臺中市法華寺劉智雄(或稱劉祖基居士)校訂,後由妙禪法師修訂,最後為林錦東居士(宗心法師)發心贊助流通。在劉智雄的努力教學與弘傳之下,《大甘露門施食要集》由臺中寺院逐漸流傳至全臺,主因其內容精簡扼要,便於入手學習,因此也成為早期臺灣在「瑜伽焰口」未普及以前,民間佛寺和地方宮廟等啟建施食法會的主要儀軌。 本論文將研究《大甘露門施食要集》的形成與演變,並

進一步探究閩臺佛教儀式之傳承與交流,和法雲寺儀式傳承系統。在《大甘露門施食要集》的經典依據中,將針對釋真常法師的生平、法嗣傳承和其所依據的經典儀軌做進一步文本比較,此外也將說明臺灣本土在施作《大甘露門施食要集》之演法系統。 關於《大甘露門施食要集》的儀式分析,本文將針對其儀軌文本、儀式演法、梵唄唱誦方式做相互的比較參照,並將介紹施食儀式中之密教色彩、施食法器和儀式音樂。另關於儀式演法的現況以及田野調查部分,本文也將介紹具有特色的儀式場域,並進一步論述佛教與臺灣本土信仰對鬼神觀念的現況與歧異。 本文亦將深度闡述施食法會的功能意涵和生命關懷、探討經懺佛事的利弊、佛教施食法會中儀式常見的

訛誤現況、儀式的功能分類,以及大甘露門施食儀式之特別的生命關懷。末論說明臺灣本土佛教施食儀式的特殊現象以及田野工作窒礙難行的問題,反思和釐清相關問題,以策進未來開展新研究議題之契機。

宜蘭弘法十年紀:青年星雲的人間佛教之路

為了解決大悲懺法會佛光山 的問題,作者闞正宗 這樣論述:

本書共分六章,第一章是緒論,分別從經懺佛事的盛行、廟產興學事件及佛教改革事業的發展、抗戰時期的大陸佛教等三個方面,交代青年星雲大陸階段的成長背景;第二章重點檢討大陸時期青年星雲佛教改革思形成的過程;第三章描寫青年星雲初到台灣後的漂泊與定居,徬徨與探索;第四章則是重點敘述青年星雲以雷音寺為中心在宜蘭弘法的十年歷程;第五章以「多方位的弘法型態」為標題,對青年星雲十年磨劍時期豐富多采而富於創意的各種弘法事業,予以專題的歸納和整理。最後第六章,是本書各章內容的結論,也是全書引申的結論。

善知識-福智在家信徒的信仰與宗教生活

為了解決大悲懺法會佛光山 的問題,作者俞明仁 這樣論述:

福智這個成立三十年的藏傳佛教團體,在台灣社會已經成為一個重要的宗教教派運動,深深地影響台灣社會。而「善知識」這個概念則成為福智教團組織最明顯、最重要的內、外在特質。 創教者日常法師,以高階知識者身份投入藏傳佛教《菩提道次第廣論》經典的弘傳,團體本身帶有濃重的知識取向風格。不管是企業營隊、幸福六堂課等招募信徒方式,或是廣論研討班的傳教模式,還有發展的財團法人基金會組織特質,都深深吸引與日常法師一樣具有高階知識身份信徒的投入。日常法師就像知識分子一樣,對當代社會倫理與食安問題提出嚴厲批評,他提出融合儒家倫理思想的道德教育,還有無毒、有機農業發展策略,並將這樣的社會問題解決方法,巧妙

地嵌入佛教的「十善業」。他大量進用在家信徒參與教內組織的建立,以現代管理知識的方式,將這些組織轉變成為《菩提道次第廣論》經典知識的試煉場所,在佛教教義知識學習之外,提供信徒印證教理知識的修行場域。 不過,福智的發展相對於其他台灣當代的大型佛教團體,表現得非常低調,儘管已經發展多年,但鮮少在大眾媒體上曝光。數年前接班問題,突然在電視媒體爆發,形成教內外爭議的焦點,部分僧人與信徒分裂出走。接班人真如上師的「在家」、「女性」、「中國籍」的身份,再加上日常法師去世前未有明確對外的傳承聲明,讓整個接班蒙上許多陰謀論爭議。教團內部透過權力中心移轉至加拿大愛德華王子島,解決了「中國籍」身份無法來台駐錫

弘法的問題。此外,真如上人透過現代網路新科技,遠距離重新詮釋《廣論》與日常法師《廣論》開示錄音內容,因此獲得教義弘傳的神聖性。另外,也透過網際網路與影像媒體科技,自身顯現於福智大型法會,還大量創作富含優美旋律的「讚頌」歌曲,並提倡淨塑、種樹等新議題。經由這些儀式、音樂與新議題,直接、間接發出另類的宗教領導人魅力,運作她在教內的領導力,承續日常法師善知識的領導風格。 本研究同時使用文獻資料收集、活動參與觀察紀錄,以及滾雪球式訪談調查法等學術研究方法收集資料,企圖分析理解包括:(一)、福智領導人宗教領導魅力的成因;(二)、在家信徒的社會身份與認知特質;(三)、在家信徒教內活動參與社會化議題;

(四)、學制與儀式如何操作與教義如何內化;以及(五)、特殊職階的在家信徒「學長」如何參與福智的組織建立與運作。資料收集分析結果,福智在家信徒們在「善知識」這個的概念之下,形成某種宗教菁英主義現象,信仰特質包括:(一)、信仰「學習化」;(二)修行「內省化」;與(三)在家信徒的「聖化」,這些特質不同於當代其他主流佛教團體,形成特例典範。這種菁英主義的現象,讓福智對於社會議題反省與吸收能力甚為靈敏,但也成為福智未來組織發展的限制與挑戰。

大悲懺法會佛光山的網路口碑排行榜

-

#1.興學大悲懺

興學大悲懺. 佛陀乃世界上最偉大之教育導師,星雲大師為承擔起社會教化工作,佛光山四十多年來,已於海內外創辦了五所大學--嘉義南華、宜蘭佛光及美國西來、澳洲南天、 ... 於 www.fgsfgc.org -

#2.大悲懺法會

由於新冠疫情緩和,滿地可佛光山將逐步開放,歡迎十方信眾來寺禮佛。每週日的共修法會仍然以網絡直播為主,大家可以在家裡或者來佛堂一起虔誠誦經。 於 ibpsmtl.org -

#3.佛光大學興學大悲懺法會暨礁溪之旅 - PeoPo 公民新聞

大悲懺 -是根據觀世音菩薩內證的根本心咒(大悲咒)而做的懺法。大眾在佛前虔誠的持誦大悲咒,透過觀世音的大悲願力來淨化自己的身心。大悲咒所加持的淨水,稱 ... 於 www.peopo.org -

#4.大悲懺法會 - 溫哥華佛光山

謂虔信千手觀音,不僅可以消災得福,將來且可往生西方淨土。此懺法所依據之大悲咒,是《大悲心陀羅尼經》中最重要的部份,共有八十四句,為梵文 ... 於 www.vanibps.org -

#5.觀世音菩薩出家紀念日「大悲懺法會」

觀世音菩薩出家紀念日「大悲懺法會」 ... 即將到來,本寺將於2021年10月17日(日)上午十點啟建線上大悲懺法會,透過禮拜諷誦「大悲懺儀 ... 佛光山全球. 於 www.fgsmiamitemple.org -

#6.新春大悲懺法會齊心護持南天寺大學 - Nan Tien Temple

佛光山 澳洲南天寺是南半球最大的佛寺,一九九五年十月八日,開山宗長星雲大師親臨南天寺主持開光典禮,當月十五日舉辦國際佛光會第四次世界會員代表大會,一時之間海會 ... 於 www.nantien.org.au -

#7.大悲懺法會

在約兩個小時的法會中,除了禮敬諸佛菩薩、懺悔、發願、及迴向外,餘則以持誦〈大悲咒〉十四遍為其要行。 由於觀世音菩薩的慈悲力量,使得眾生內在心裏的煩惱以及外在環境 ... 於 www.ddmbasf.org -

#8.近期行事- 佛光山小講堂

【2022年08月14日】大悲懺 · 111年7月30日-8月14日孝道月法會 · 【佛學講座6/19 19:30】人間佛陀/慧喜法師 · 【行事曆】111年7-9月 · 【2022年06月12日】大悲懺 · 佛光山開山56 ... 於 www.siaogang-lecture-hall.com -

#9.台北教師分會 - 佛光會

佛光山 百萬人興學大悲懺北區法會,6月24日繼續在宜蘭佛光大學舉行, ... 佛光大學副校長劉三錡感謝佛光山百萬人興學功德主長期護持,未來佛大招生成果 ... 於 www.blia.org.tw -

#10.大悲懺法會

... 那法師清亮美聲引領下,數百人整齊莊嚴的梵唄聲環旋大殿空氣中,教人自然收攝心神。法會中段時因多次長跪,拜佛 佛光山百萬人興學 大悲懺法會 感謝勸募委員的發 ... 於 www.ergoods.co -

#11.佛光山惠中寺- 《大悲懺法會》線上直播訊息 惠中 ... - Facebook

《大悲懺法會》線上直播訊息 惠中寺4月7日(二)晚上19:00舉辦的《大悲懺法會》,將由法師誦經、信眾在家線上修持方式進行,全程提供經典字幕,歡迎大家敬備香花素 ... 於 m.facebook.com -

#12.法會—佛光山台北普門寺舉辦「大悲懺法會」

佛教在線海外訊2009年10月11日,倫敦佛光山啓建「歐洲建寺──慈悲三昧水懺法會」, 140多位中英信衆在倫敦佛光山住持覺如法師等人的帶領下虔誠禮懺,懺悔 ... 於 ppfocus.com -

#13.百萬人興學大悲懺法會功德主護持擴校 - 南華大學

由佛光山主辦的「百萬興學大悲懺法會」,匯聚來自中南部地區道場的信眾及功德主,計有約兩千人參加,特別禮請佛光山退居和尚心培和尚主法,教育院院長 ... 於 www3.nhu.edu.tw -

#14.佛光山西來寺大悲懺法會

大悲懺法 為宋代天台宗知禮法師,依據伽梵達摩所譯之《大悲心陀羅尼經》所作。是以天台宗教義指導修持之懺儀作法。收錄於大正藏第四十六冊,為現今一般通行最廣之懺法 ... 於 www.hsilai.org -

#15.《大悲懺》之身心靈療癒及生命實踐初探–以佛光山道場為例

懺悔是佛教重要的實踐行門,而當今禮懺法會中,由於大悲懺法會簡略莊嚴,成為現代寺院流行最廣的一種懺法。本研究從大悲懺法會的精神內涵,探討禮懺是否具有促進身心靈 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#16.大悲懺法會 - 佛光山

「大悲懺」全名為《千手千眼大悲心陀羅尼懺法》,主要是以持「大悲咒」為內容,此咒有八十四句,是許多佛教徒經常誦持的咒語之一。其儀軌主要的內容在於持誦「大悲咒」十四 ... 於 www.fgs.org.tw -

#17.大悲懺(佛光山唱誦) -- 佛音TV網

大悲懺 (佛光山唱誦)視頻播放. 於 m.foyin.tv -

#18.大悲懺(3CD) - 博客來

《大悲懺》是漢傳佛教中非常重要的禮懺儀式,是依據觀世音菩薩《大悲咒》而作的一個修行懺法,由宋代天台宗四明知禮法師根據《大悲心陀羅尼經》所編集、制定的儀軌。藉由 ... 於 www.books.com.tw -

#19.2020 佛光山三寶寺大悲懺法會通啟(直播& 經文連結)(updated ...

因應新冠肺炎防疫期,佛光山三寶寺11月8日大悲懺法會,將採取線上修持。 三寶寺11/8 上午10點. Youtube live 網址: https://www.youtube.com/watch?v= ... 於 sanbaotemple.org -

#20.佛光山普門寺禮拜大悲懺法門 - 人間通訊社

大悲懺 全名為《千手千眼大悲心陀羅尼懺法》,主要是以持「大悲咒」為內容,此咒有八十四句,是許多佛教徒經常誦持的咒語之一。大悲懺法會其儀軌主要的內容在於持誦「大悲咒 ... 於 www.lnanews.com -

#21.佛光山百萬人興學大悲懺法會佛光大學教學卓越人人都是功德主

佛光山 百萬人興學大悲懺法會北區場,二十五、二十六日於佛光大學懷恩館舉行,總計有五千位興學委員及信徒參與盛會。圖為佛光山寺住持心培和尚為法會主法。 於 www.merit-times.com -

#22.佛立門文教中心大悲懺法會通啟

滿菩提,特於3 月28 日(週日)上午10:00-12:30 啟建大悲懺法會,為信眾祈福. 消災。 敬頌. 花開四季. 耕耘心田. 佛光山佛立門文教中心謹啟. 於 www.ibpsfremont.org -

#23.大悲懺法會 - 香港佛光道場»

大悲懺法 是宋代天台宗四明尊者法智大師知禮依據伽梵達摩所翻譯的《大悲心陀羅尼經》而作,內容敘述千手觀音的懺法。謂虔信千手觀音,不僅可以消災得福,將來且可往生 ... 於 fgshk.org.hk -

#24.大悲懺法會

大悲懺法會 ... 懺主; 供齋/花/果. 聯繫我們. 佛光山 · 開山星雲大師 · 國際佛光會世界總會 · 國際佛光會青年總團 ... 2022 佛光山光明寺版权所有。 於 www.orlandobuddhism.org -

#25.觀世音菩薩成道日【大悲懺法會】

2022佛光山三皈五戒典禮通啟. May 21, 2022; 情深“疫”重50万只口罩海外送温暖. August 19, 2020; 加拿大史上最大火災海外佛光人發揮愛心賑災 於 fgsedmonton.ca -

#26.墨爾本佛光山大悲懺法會

墨爾本佛光山大悲懺法會 ... 10月28日 為慶祝觀音菩薩出家紀念日,舉行大悲懺法會,有160餘位信眾依大悲懺儀軌,禮拜懺悔,持咒發願,功德回向消災免難,福 ... 於 www.fgsmelbourne.org.au -

#27.北卡佛光山大悲懺法會通啟

各位護法信徒平安吉祥:. 本寺為慶祝觀世音菩薩紀念日,分別於3 月13 日和9 月11 日上午9 時30 分啟建. 大悲懺法會。根據《大悲心陀羅尼神咒經》,觀世音菩薩以大悲心 ... 於 www.ibpsnc.org -

#28.大悲懺專輯- 佛光山梵唄讚頌團 - KKBOX

依此懺法至誠禮懺,則可有求皆遂、超脫輪迴、同證佛果。 專輯由佛光山法師禮敬誦持,以清淨身心、大慈大悲,為娑婆眾生祈福消障,至心懺悔,純淨完美 ... 於 www.kkbox.com -

#29.大悲懺法會 - 紐西蘭佛光山

適逢農曆2月19日觀世音菩薩成道日及出家紀念日,為使大眾修持觀音法門,學習菩薩慈心悲願的精神, 特舉辦大悲懺祈福法會,祈願世界和平,人民安樂,信 ... 於 fgs.org.nz -

#30.大悲懺法會| 佛光山法華禪寺-FO GUANG SHAN FRANCE

大悲懺 是宋代天臺宗四明尊者法智大師知禮依據伽梵達摩所翻譯的《大悲心陀螺尼經》而作,內容敘述千手觀音的懺法,謂誠信千手觀音,不僅可以消災得福,將來且可以生西方 ... 於 www.foguangshan.fr -

#31.大悲懺(佛光山法師禮敬誦持) @ 人身難得 - 隨意窩

大悲懺 (佛光山法師禮敬誦持) 摘自如是我聞《大悲懺》是漢傳佛教中非常重要的禮懺儀式,是依據觀世音菩薩《大悲咒》而作的一個修行懺法,由宋代天台宗四明知禮法師 ... 於 blog.xuite.net -

#32.大悲懺法會目的是什麼?從由來解釋說明起

大悲懺法會 ,顧名思義是以宣揚觀音菩薩的威德廣大而啟建的法會性質。除了是消災延壽的法會以外,也可當作超荐法會來看待,救度受苦的芸芸眾生, ... 於 pujitemple.org.tw -

#33.2021年大悲懺法會年度通啟.pdf

2021 大悲懺日期 ... 2021 年佛光山達拉斯講堂大悲懺法會通啟 ... 〈大悲咒〉是觀世音菩薩大慈悲心、無上菩提心,為普渡眾生,超凡入聖的重要口訣。 於 groups.google.com -

#34.大悲懺法會/ Zeremonie des großen Mitgefühls - 柏林佛光山

欣逢觀世音菩薩誕辰(農曆二月十九日),本寺謹訂於3月28日(星期日)10:00-13:00,啟建大悲懺法會及上供,禮拜《千手千眼大悲心大陀羅尼懺法》、稱揚 ... 於 fgs-tempel.de -

#35.佛光山大悲懺法會2021的推薦與評價,FACEBOOK和網紅們 ...

12/19, 大悲懺法會(大悲殿)(因疫情不開放), 信眾監院室, 07-6561921 - 5324, 佛光山. 12/19~ 12/25, 2021世界神明聯誼會, 佛陀紀念館, 07-6563033 - 4002, 佛陀紀念館. 於 twplay.mediatagtw.com -

#36.佛光山大悲懺法會功德主榮譽授證

宜蘭訊)佛光山百萬人興學大悲懺法會六月二十一日起連續兩天,在宜蘭佛光大學懷恩館舉行。首日有兩千多名功德主參與盛會,法會由佛光山主持心保和尚主禮,佛光大學 ... 於 www.fgu.edu.tw -

#37.2022年建寺大悲懺法會 - 马来西亚佛光山

2022年建寺大悲懺法會. 敬愛的護法信徒, 吉祥! 《觀世音菩薩普門品》云:「若復有人,受持觀世音菩薩名號,乃至一時禮拜供養,是二人福,正等無異,於百千萬億劫,不可 ... 於 www.fgs.org.my -

#38.2022年佛光山東禪寺大悲懺法會

佛光 山東禪寺大悲懺法會Fo Guang Shan Dong Zen Temple Great Compassion Repentance Service ... 敬愛的護法信徒, 吉祥! 《觀世音菩薩普門品》云:「若復有人,受持觀世音 ... 於 fgs.hsingmasi.org -

#39.《大悲懺》經典梵唄 - 人間購物

《大悲懺》是漢傳佛教中非常重要的禮懺儀式,是依據觀世音菩薩《大悲咒》而作的一個 ... 專輯由佛光山法師禮敬誦持,以清淨身心、大慈大悲,為娑婆眾生祈福消障,至心 ... 於 shop.fgsou.com.tw -

#40.March 20 – 線上直播大悲懺法會 - 渥太華佛光山

觀世音菩薩聖誕【大悲懺】法會| Great Compassion Repentance Ceremony. 農曆二月十九日觀世音菩薩聖誕, 渥太華佛光山禮拜【大悲懺】法會 ... 於 ibpsottawa.org -

#41.千手千眼大悲懺法- 佛學多媒體資料庫

DBC05.mp3 大悲懺法會, 佛光山嘉義圓幅寺, MD隨身聽自錄音佛光山嘉義圓幅寺大悲懺法會01(MD隨身聽自錄音);DBC04.mp3 大悲懺, 美國紐約妙峰長老于1975年法會錄音 ... 於 www.buda.idv.tw