大港國小校長的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳耀昌寫的 苦楝花Bangas 和PatrickDeville的 瘟疫與霍亂都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自印刻 和衛城出版所出版 。

國立高雄師範大學 臺灣歷史文化及語言研究所 楊護源所指導 黃瑛明的 沙地桑田紀: 高雄前鎮沙地地區之研究(1920-1970) (2020),提出大港國小校長關鍵因素是什麼,來自於前鎮河、前鎮國小、沙地、築港、台碱。

而第二篇論文國立臺灣大學 國家發展研究所 陳明通所指導 張國辰的 中共在全球施展「銳實力」動機及作法之研究 (2019),提出因為有 銳實力、天朝世界觀、自我審查、自我設限、外交戰狼、暖實力的重點而找出了 大港國小校長的解答。

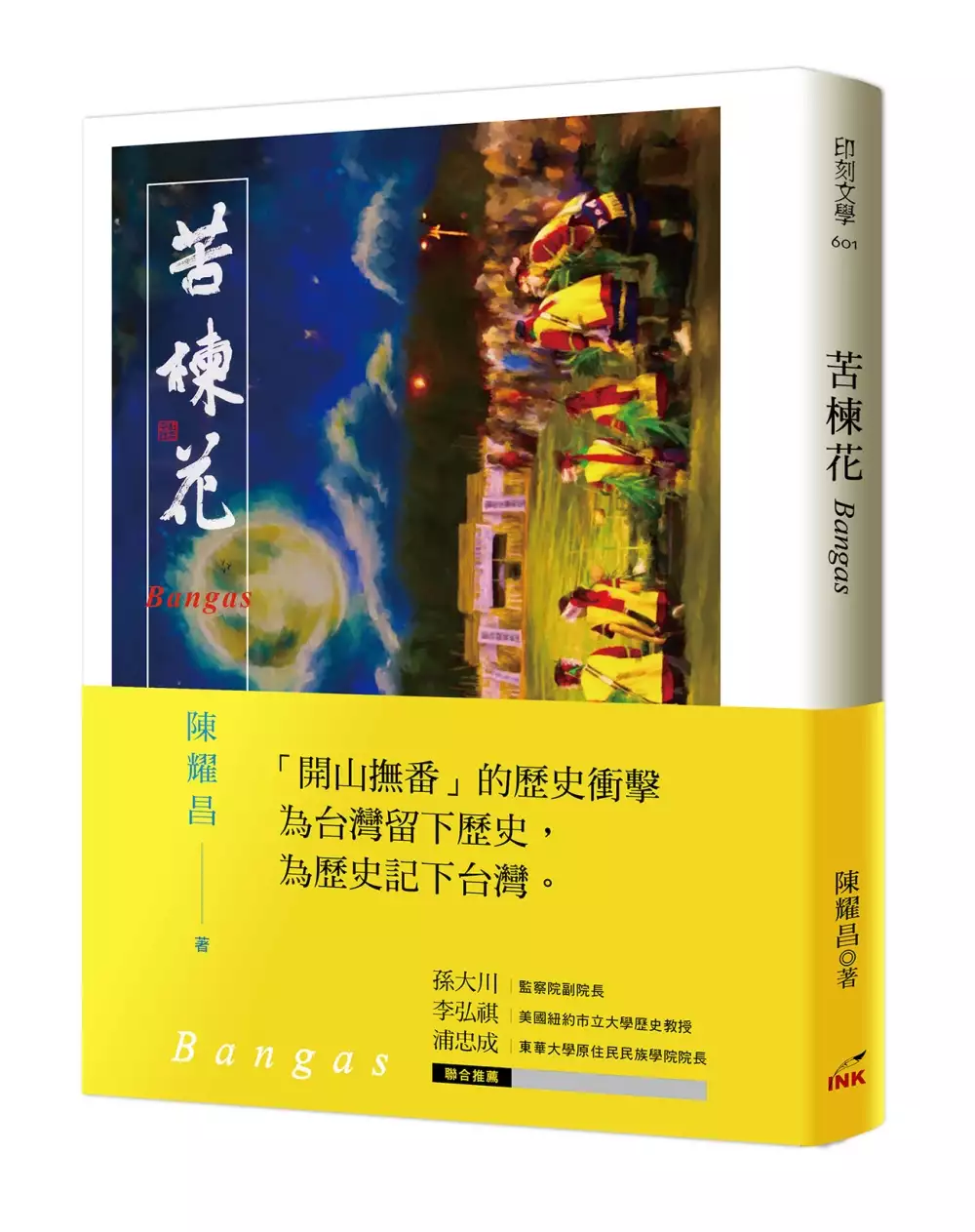

苦楝花Bangas

為了解決大港國小校長 的問題,作者陳耀昌 這樣論述:

「開山撫番」的歷史衝擊! 為台灣留下歷史,為歷史記下台灣 三個後山原住民族「被開山撫番」的故事。 陳耀昌賦予原住民的角度與感受。 〈奇密花〉 她不自覺地流下眼淚來。這個操場就是整整一百四十一年前,吳光亮屠殺原住民的地方,現在稱為「大港口事件」的發生地。而其實,大港口事件只是眾多戰役及大屠殺的一節。她回到操場邊,昨夜的槍聲及慘叫聲又在他腦中響起。她跪了下來,向埋在地下的亡靈表示歉意。 〈苦楝花〉(撒奇萊雅語Bangas) 撒奇萊雅的故事,從來沒有戰爭。撒奇萊雅的故事,頂多只有喜歡嚇人的巨人阿里嘎該。撒奇萊雅的故事,頂多是會欺騙小孩的的阿里嘎該。撒奇萊雅的地域

從未有戰爭,撒奇萊雅不要戰爭。木神Sakul啊,撒奇萊雅不要戰爭,但是白浪敵人一直侵凌加禮宛及撒族。人不犯我,我不犯人,所以撒族過去從未有戰爭。人既犯我撒族,撒族抵抗有錯嗎? 〈大庄阿桃〉 萬一像加禮宛的事也發生在我們大庄,Taiovan族的歷史必須永遠流傳下去。所以我希望大家保持警覺。每一家都必須準備一些食物,如果官兵真的來了,我們必須到山中去躲一陣子。 本書賣點 繼《傀儡花》《獅頭花》之後,「台灣三部曲」最後一部《苦楝花》重磅上市! 名人推薦 孫大川│監察院副院長 李弘祺│美國紐約市立大學歷史教授 浦忠成│東華大學原住民民族學院院長 ──聯合推薦

陳醫師在本書寫後感言裡,清楚交代了自己在田野調查中見到的人和種種令人驚嘆的巧遇。文學創作的本領,讓他有更大的空間、更大的想像力和自由,去填補文字和文獻無法記錄的聲音,從族人飄渺的口傳記憶裡,讓歷史重新說話。──孫大川 陳醫師有一個重要的使命,那就是讓這些小説同時得到解釋,好「發明」或「再現」十九世紀的「開山撫番」歷史。顯然地,這個使命是沉重的,而它的展現則是燦爛的。──李弘祺 陳耀昌醫師的努力尋訪,讓這些故事/歷史再次被擦亮。這本《苦楝花》應該可以讓行遊東部縱谷與東海岸的旅人得以增添更多歷史/故事探索的興味。──浦忠成

沙地桑田紀: 高雄前鎮沙地地區之研究(1920-1970)

為了解決大港國小校長 的問題,作者黃瑛明 這樣論述:

中文摘要 「沙地桑田紀」顧名思義,是敘述開發沙地這個地方的歷程。《高雄前鎮沙地地區之研究 (1920〜1970)》是以前鎮沙地為中心,闡述歷史文化地景空間時間,藉著深入剝析論述,介紹認識,從而了解沙地地景和產業變化的經過,發現它的價值和意義。 沙地是一個名不見經傳、史籍忽略、地方傳說不多的小地方。但仍可由有限紀錄,從歷史脈絡,史前遺址的發現、荷蘭貿易時期、鄭王駐軍定名、清代官方駐軍、中原人士冒險渡海來此開墾,使得沙地逐漸被開發。到了日治時期,為了建設高雄南方大港,由哈瑪星起,分期築港,沙地在日治末期,被短暫推上了榮景。國民政府治台後,因國際局勢和戰略要位,美國適時援助,政府接續建

設,加工出口區、國營各事業單位、拆船業,前鎮成為經濟火車頭。一波波的建設,經濟的榮景,將沙地推向了歷史的浪頭,一脈相傳蛛絲馬跡的歷史線索,讓人得以按圖索驥,尋得沙地被先賢開發的歷程。 經濟發展後造就了許多就業機會,解決人民的生計問題,但也衍生了許多問題。住宅政策配套未跟上,求職者一房難求,只好克難蓋起違建,雖解決眼前問題,但也潛藏社區髒亂和安全的疑慮;環保意識和工作環境也隨著民智提升,對空氣、噪音和各種對人體健康潛在的影響,民眾環保訴求,抗爭越趨激烈;另外沙地位於飛機場限建範圍,法令約束趨嚴,建蔽率無法提高,是否有限空間,會影響沙地社區未來發展。種種因經濟發展,卻又限縮沙地繁榮前景,逐漸

浮出檯面。 經由閱覽史籍,實地田調,加上對於地方的使命和自己的期許,化為無窮的熱情。更覺沙地像是一塊剛被挖掘出土的璞玉,它豐碩的文化價值,如同台灣各地小鎮發展的縮影,不只可以填補高雄歷史失落的一角,也可以成為探索台灣各地小鎮發展的參考。

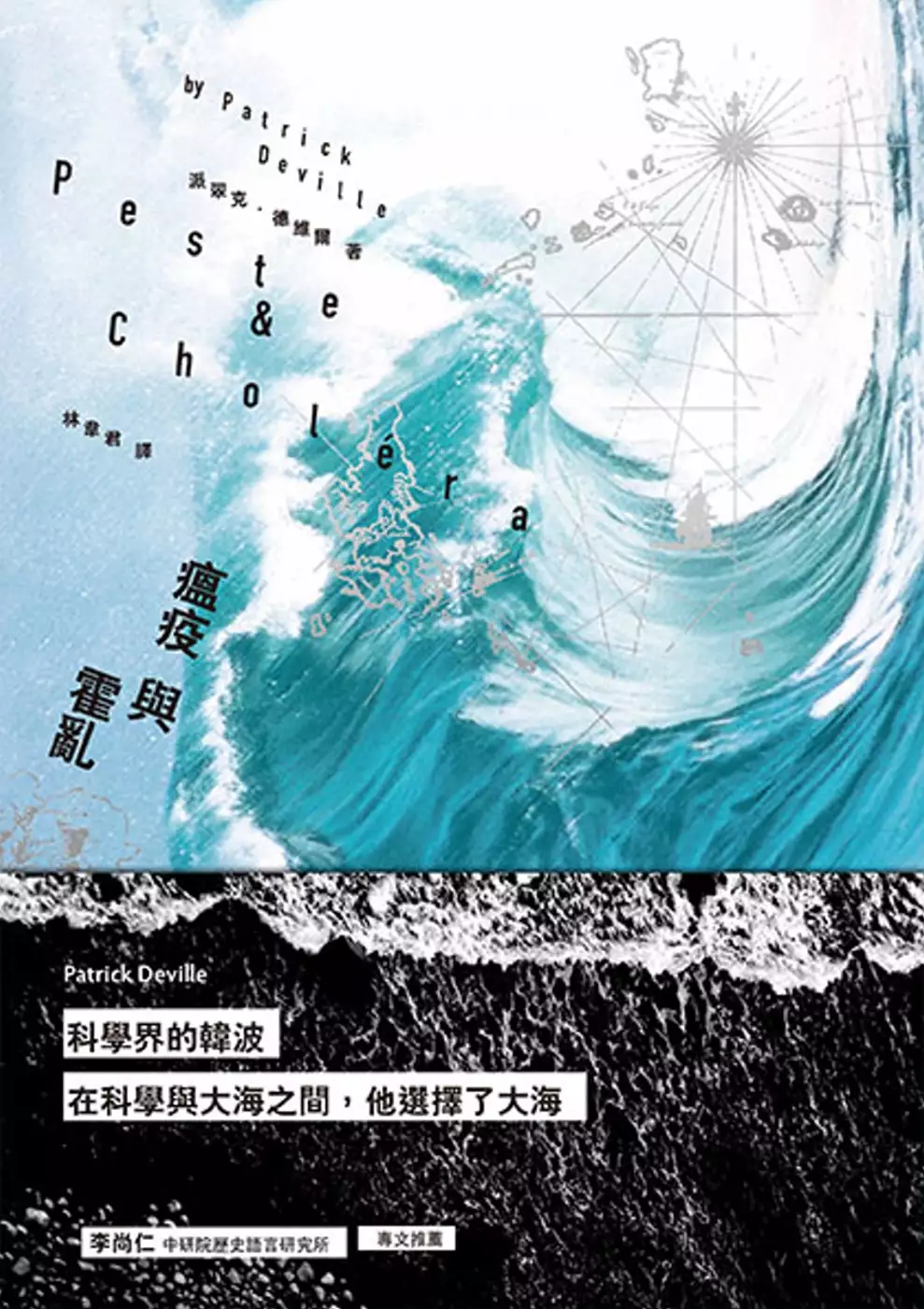

瘟疫與霍亂

為了解決大港國小校長 的問題,作者PatrickDeville 這樣論述:

科學界的韓波,不安於實驗室的生活 在科學與大海之間,他選擇了大海 他是科學界的叛徒,也是科學界的英雄 他發現鼠疫桿菌,製造出瘟疫疫苗 卻沒有留在巴黎當研究員或教授 他任由自己對世界的好奇 去大海航行、到陸地探險、在越南建造他的小天地 這本書是以鼠疫桿菌發現者葉森的生命為經緯,透過他諸多科學與人性冒險事蹟,交織出這本融合冒險與歷史元素的文學小說。 葉森出生於瑞士,在一次偶然的機會,認識了巴斯德的助手,進而成為巴斯德研究院創立初期的成員之一。他表現傑出,年紀輕輕就成為科學界矚目的新人,但他卻不安於實驗室的生活。他先是前往亞洲擔任船醫,接著在越南建立窮人診所,後來

更組成探險隊,成為史上第一個由陸路連接安南與柬埔寨的人。探險期間,他學習當地人的語言,跟在他們身邊打獵、行醫,與他們成為朋友。 一八九四年香港鼠疫大流行,數千人喪生,整個香港陷入恐慌。葉森奉命前往研究疫情。他碰上了一場科學競賽,他的對手是日本科學家北里柴三郎,香港的醫院全力配合北里,給他最好的設備與器材,但卻不給葉森任何資源,甚至不願意提供病死者的屍體,與葉森隨行的神父買通停屍間的看守者,偷了幾具屍體出來,讓葉森在臨時搭建的簡陋茅屋做研究。 北里跟葉森在同一時間發表研究成果,不過他們所發現的鼠疫桿菌並不同,最後證實葉森才是對的。葉森因此成為科學史上的重要人物,後來鼠疫桿菌的正式學名

就以葉森命名:Yersinia Pestis。 在香港發現鼠疫桿菌之後,葉森重新找回研究的熱情,決定在越南芽莊建立實驗基地,進行各式各樣的科學觀察,他研究建築學、物理學、力學及電力學、農藝學及化學,親手打造實驗室的一切。他開闢荒土,飼養動物、耕種作物,生產動物疫苗,移植橡膠樹與金雞納樹到越南、養蘭養雞、進行天象觀察等等。最後於一九四三年卒於越南。 這本書名為《瘟疫與霍亂》,不只代表十九世紀巴斯德幫與科霍幫的細菌學競爭與貢獻,前者發現鼠疫桿菌,後者發現霍亂弧菌。在書中還具有人類必須永無止境與各類「瘟疫」對抗的寓意,無論是自然的,還是人為的禍患,包括書中提到的第一次及第二次世界大戰、人

性的鬥爭、自然土地的開發等。此外法語中,有個片語是「在瘟疫與霍亂間選擇」(choisir entre la peste et le choléra),意指兩難的抉擇,本書亦借用這樣的意涵,指涉書中科學發展的兩難,科學一方面能戰勝瘟疫,但也能使瘟疫迅速在全球散播,科學能改善人類處境,但也可能成為戰爭的武器,造成大規模傷亡。 本書以優雅的文學敘事筆觸,在歐、亞空間交錯的時間軸上,側寫葉森穿梭在世界各地的身影,並且穿插同時代之政治、文化與文學的事件和人物,試圖呈現十九世紀末到二次大戰這段舊歐洲消逝、新歐洲痛苦誕生的極端年代。 本書特色 ◎ 創新的傳記寫法,以小說方式,融合第三人稱

與第一人稱的方式,巧妙地將葉森遺留下的書信穿插於故事當中。 名人推薦 李尚仁(中研院歷史語言研究所副研究員)專文推薦 劉士永(中研院臺灣史研究所研究員) 本書以優雅的文學敘事筆觸,在歐、亞空間交錯的時間軸上,側寫醫學家葉森在疫情陰影中穿梭的身影;值得有興趣葉森個人生平及近代疾病史的讀者品味閱讀。──劉士永(中研院臺灣史研究所研究員) 這本小說由葉森的許多片段剪影所構成,豐富地穿插他每個生命階段同時之政治、文化與文學的事件和人物,試圖呈現十九世紀末到二次大戰這段舊歐洲消逝、新歐洲痛苦誕生的極端年代。──李尚仁(中研院歷史語言研究所副研究員) 作者簡介 派翠克.德維爾(

Patrick Deville) 法國作家,一九五七年生,酷愛旅行。在南特大學研讀比較文學及哲學之後,一九八○年代旅居中東、奈及利亞及阿爾及利亞;一九九○年代定期造訪古巴、烏拉圭及中美洲其他國家。目前為聖納澤爾外籍作家與譯者交流中心主任(MEET)。寫過許多膾炙人口的小說,其中《柬埔寨》(Kampuchea, 2011)被《閱讀》雜誌票選為當年法國最佳小說;《瘟疫與霍亂》則是二○一二年法國最受矚目的小說,入圍法國各大文學獎項決選名單,並獲得費米娜獎、法雅克小說大獎。其作品已經陸續翻譯成十多種語言。 譯者簡介 林韋君 法國里昂第二大學文學與藝術博士。曾任春暉電影台sun movi

e法文編譯、龍華科技大學應用外語系兼任法語講師,現任輔仁大學法文系專任助理教授、德拉邦(Deux Lapins)文化工作室成員。 推薦序/為性格特出的細菌獵人造像 李尚仁 最後的航程 昆蟲 柏林 巴黎 碰壁 諾曼地 世界中心的大鐵塔 船醫 馬賽 海上 平行的生活 阿貝爾和亞歷山大 航行 海防 窮人的醫生 漫長的行進 金邊 另一位李文斯頓 大叻市 亞瑟及亞歷山大 前進色登 香港 芽莊 馬達加斯加 疫苗 廣東 孟買 真正的生活 河內 母雞論戰 一艘方舟 進步的前哨站 橡膠大王 名留後世 水果和蔬菜 沃日拉爾路 機器與工具 金雞納國王 亞歷山大和路易 準老學究 長廊下 未來的鬼魂

小幫派 大海 謝詞 252 推薦序 為性格特出的細菌獵人造像 這本歷史小說的主角是微生物學家葉森醫師(Alexandre Yersin, 1863─1943)。臺灣絕大多數人並不熟悉他的名字,但情況不應該如此:葉森發現了鼠疫的細菌,這種細菌後來還以他的名字命名。一八九四年他於香港做出此一重大發現,其銅像還穩穩地立在香港醫學博物館前。大多數歷史學者認為,造成歐洲重大災難、後世稱為黑死病的瘟疫(plague),就是今天的鼠疫。瘟疫在公元一三四七年至一三五○年間首度降臨歐洲,據估計造成歐洲四分之一到二分之一的人口死亡(在那個沒有詳細人口統計的時代,很難精確估算死亡人數)。之後,瘟疫一直侵擾

歐洲,每隔數十年就侵害英國與義大利,而在法國則一直沒有完全消失。瘟疫的死亡率高、致死速度快,讓人為之色變,也因此在歐洲的文學、藝術、宗教與民俗中留下深刻而難以磨滅的印記。* 葉森發現如此重大疾病的病因,而且還研發預防與治療的抗毒血清,照理說應該成為家喻戶曉的醫學史名人,怎會聲名如此不響亮?這也許和他特殊的個性與事業生涯有關。葉森出身瑞士沃洲(Vaud Canton)的法語裔族群,先後在瑞士洛桑、德國馬堡(1884)以及巴黎(1885─86)習醫。在偉大的微生物學家路易.巴斯德(Louis Pasteur, 1822─95)得力助手愛米爾.胡(Émile Roux, 1853─1933)的

引介下,葉森於一八八七年加入巴黎的巴斯德研究院,並且於一八八九年奉派前往柏林修習巴斯德學派的主要對手、德國細菌學大師科霍(Robert Koch, 1843─1910)的課程,返國後他歸化法國國籍,和胡一起研究傷寒桿菌。接著葉森做了一個出人意表的決定:他離開巴斯德研究院,前往印度支那,在那邊擔任船醫(1891─93),並且往中南半島內地探險,探索大叻附近的高原。但他沒有離開法國醫學建制太久,一八九二年他加入了官方的法國殖民醫療勤務。一八九四年鼠疫在香港爆發,若非法國在越南的殖民當局派葉森前往調查研究,他也沒有機會達成其偉大的科學發現。† 葉森如此多采多姿的一生,確實是小說的好題材。除了早

年的探險調查之外,葉森的鼠疫研究構成本書重要部分,這點並不令人意外。以瘟疫為主題的小說,其用意通常不只在於描寫疫病的生物學性質或其可怕之處。正如醫學史學者羅森保(Charles Rosenberg)所說:「嚴重的疫病帶給人群極大的緊張與壓力,常會讓社會中原本隱藏在平和表面下的矛盾爆發成公開的衝突。」例如,歐洲中世紀瘟疫來臨時,部分歐洲人將疫情歸咎於異教異族的猶太人,在不少地方出現攻擊、殺害猶太人、侵奪其財產的暴力事件。歷史上類似的大小事例可說層出不窮。事實上,在疾病發生時,家庭關係、個人的人際關係與心境都會受到劇烈衝擊。榮獲諾貝爾文學獎的葡萄牙作家薩拉馬戈(José Saramago, 192

2─2010),其小說《盲目》以及後來改編而成的電影《盲流感》,就處理這樣的題材。 然而,描寫對抗瘟疫的醫師,尤其將之塑造成孤獨而有真知灼見的英雄,也有其風險。因為一不小心就會落入偶像崇拜乃至民族英雄塑造的窠臼。例如,遲子健以滿洲鼠疫為主題的小說《白雪烏鴉》,對白有趣有力,情節轉折常出人意外。書中多數人物的刻畫鮮明而不落俗套,唯一明顯的例外是故事進行到一半才出場的主角伍連德,他因為成功對抗這場鼠疫而留名中國醫學史。雖然作者在後記說他不想把伍寫成英雄,但他還是這麼做了。例如書中描寫他和俄國醫院院長見面時:「伍連德握住他手的那一瞬,從他手的力度上,判斷出這是個富有主見,不乏驕傲之氣的人。」這

種對於醫師洞察力的描述,只能說是落入描寫醫師的文學俗套。其原型至少可以追溯到大偵探福爾摩斯這個角色,福爾摩斯是由具有醫學學位的英國小說家柯南.道爾(Arthur Conan Doyle, 1859─1930)所創造。柯南.道爾的靈感之一,是在愛丁堡習醫時的老師貝爾(Joseph Bell, 1837─1911),他是一位以敏銳診斷能力著稱的醫師。至於描寫不太會講中文的伍氏如何熱愛中國文化,乃至在前往滿洲之前,就想詢問韓國志士安重根究竟在車站哪根柱子前開槍射殺伊藤博文,以便前往憑弔一番;在面對法國天主教會牧師抗拒檢疫時不畏外國強權的堅決;打算沒有朝廷允可也要拚著被殺頭的風險焚屍消毒……。所有這些

,不只把伍連德寫成了民族英雄,幾乎也把他寫成「醫學雷鋒」。 從這個角度來看,本書對葉森的描述有何特色呢?第一個可以注意到的是,作者對葉森獨特的性格著墨甚多。這點不令人意外,畢竟一位科學事業剛起步、前程遠景一片大好的年輕人,會放棄母國科學中心的機會,前往遠方異國擔任地位和研究機會都遠遠不如的船醫,似乎證明葉森確實是個性格奇特與想法古怪的人物。這本小說也一再描繪這點,甚至還以刻意反駁而欲蓋彌彰的方式數度提到關於葉森性生活的流言蜚語。此外也不厭其煩地描繪葉森一生多次投身表面看來似乎瑣碎、脫離常軌乃至有些荒誕的活動,如探險、民族誌研究、移植橡膠樹與金雞納樹到越南、養蘭養雞(包括將瑞士與越南的雞種

混交)、天象觀察等等。 離群索居不在乎俗世價值的孤獨天才,為了追求自我實現乃至一時的靈感與意念,絲毫不顧凡俗的現實考量⋯⋯如此描繪科學家其實是西方傳記書寫與文學創作常見的慣例,科學家常被形容為不計名利、不在乎日常生活小節,尤其是不在乎飲食衣著,在研究工作中經常忘了吃飯更衣等。牛頓把懷錶當雞蛋煮的軼事,就是最典型的代表,而西方人像繪畫傳統中的科學家與(精於診斷的)醫師的畫像,個個都是仙風道骨。‡即便在現實生活中,偉大的科學家很少不計名利,也不一定都是瘦子。葉森固然性格特殊,也走了一條較為曲折的事業之路,但他本人不見得如書末文字所形容那樣「排斥社會的羈絆,過著隱居的生活,他是一隻熊,一個野蠻

人,一位前所有未有的天才,一名才華洋溢的怪人」。畢竟後來當上法國總統的越南總督杜梅(Paul Doumer, 1857─1932),不太可能會找隻熊來創辦河內的法國醫學校,並在一九○二年至一九○四年間任命其擔任校長;一個野蠻人也不會從一九○四年起就擔任芽莊的巴斯德研究院院長,並且在一九三四年起擔任巴黎巴斯德研究院的科學委員會委員與榮譽院長。 十九世紀以來殖民醫師從事旅行探險,進行人類學研究,其實相當常見;將動植物移植到不同地域加以培育,更是殖民科學研究的大宗。探討在不同氣候風土下如何養殖動植物,以及探討白種人如何適應熱帶氣候的衛生起居之道,其實都是廣義的「風土馴化」(acclimatiz

ation)研究。§身為印度支那法國殖民醫師的葉森會從事這類活動,其實一點也不奇怪。 科霍學派與巴斯德學派(本書稱為「巴斯德幫」)的抗衡較勁,這段醫學史中為人所津津樂道的學術競賽,是本書另一條敘述軸線。這場恩怨始於兩位創派祖師爺在科學上的競爭,而法德之間的戰爭又讓這場學術較勁染上國族主義的對立色彩:巴斯德在普法戰爭之後,甚至將德國大學頒給他的榮譽學位退回。雖然巴斯德成名較早、在疫苗研發上的貢獻也較高,但眾所矚目尋找霍亂病因的這場比賽,科霍學派卻占了上風。源自印度的霍亂在十九世紀因為英國在印度的殖民戰爭而對外傳播,於一八三一年至一八三二年間首度抵達巴黎、倫敦、紐約等歐美重要城市;加上工業革

命後歐洲都市化出現許多衛生不良的貧民社區,造成大量罹病與死亡。霍亂致死率高、傳播方式成謎,引起歐洲社會相當大的恐慌,被視為是新的瘟疫,也是醫學研究的一大挑戰。一八八三年埃及亞歷山大港發生霍亂,巴斯德與科霍都派出團隊前往調查研究,結果巴斯德的團隊成員不幸罹病死亡,而科霍則隨後轉往印度持續研究,並成功發現霍亂弧菌。本書對此著墨不多,只有在書末稍微提及,但書名中的霍亂顯然指涉到這段歷史。葉森與科霍的弟子北里柴三郎(1853─1931)在香港研究鼠疫,被視為兩個學派競爭的延續;葉森成功發現鼠疫桿菌,並且得到國際學界承認而在一九五四年用葉森的名字將此菌命名為Yersinia pestis,則被認為是由巴

斯德學派扳回一城。 比較可惜的是,本書作者對這段歷史的描述仍不免受到法國中心觀點的影響。北里柴三郎被形容得像是個傲慢、無禮又無能的人物。其實北里是一位成就很高的細菌學家,之前就已成功純化培養出破傷風菌,並研發出其抗毒血清。北里比葉森稍早幾天宣布發現鼠疫桿菌,兩人的觀察描述大同小異。北里敗在其報告某些不一致之處,其中致命傷是他無法確定所觀察的細菌是格蘭氏陽性或陰性,葉森的報告則明確指出是格蘭氏陰性(Gram-negative)。此外,小說一再提到葉森的白喉研究,但發現白喉毒素的科學家卻是科霍的弟子羅福樂(Friedrich Loeffler, 1852─1915),而北里柴三郎更對白喉抗毒

血清的研發有所貢獻。 當然,小說不是歷史或傳記,翔實描述這些史實也不是這本書的旨趣。這本小說由葉森的許多片段剪影構成,豐富地穿插他每個生命階段同時之政治、文化與文學的事件和人物,試圖呈現世紀末到二次大戰這段舊歐洲消逝、新歐洲痛苦誕生的極端年代,在此背景前塑造葉森獨特的形象。本書寫作緻密、引用典故甚多,敘事時空跳躍,然而讀者若能細細爬梳品味,自能感受到其中涉及豐富歷史文化所帶來的閱讀趣味。 李尚仁(中央研究院歷史語言研究所副研究員) 對胡來說,葉森的想法實在太過荒唐,看海!他熄滅本生燈嘴,在白袍上擦了擦手,手臂伸向天空。這簡直是在做白日夢吧,看海!在漁村終老一生有何不可?葉

森就是這麼說的。但是,還是留下來吧。有了,他有個能發揮效用而且合適的點子,就好好利用這位結核病專家的小名聲,讓剛通過學術審查、年輕的葉森醫師去完成卡爾瓦多斯地區孔貢市的任務吧。葉森準備親手檢查小孩口中的微生物,把這些生活在有益健康的環境和在戶外打轉的孩子與巴黎學校的孩童相互比較,看看受到製造業廢氣汙染的空氣是否成為疾病惡化的因素。葉森剛買了一輛新款腳踏車,配有亞蒙標緻鐵鍊及齒輪。葉森扣上皮箱,把顯微鏡包起來,登上一列前往迪耶普的火車,然後騎腳踏車到勒阿佛,搭渡輪至翁佛樂港,再騎腳踏車到孔貢。早上,他到教室繞了一圈,孩子在他面前張開嘴巴;傍晚他到岸邊散步,遇到願意讓他乘船的漁夫。晚上他在小旅館閱

讀皮耶.洛地(Pierre Loti)的《冰島漁夫》(Pêcheur d’Islande)。葉森與洛地一樣,出身鄉下地方正直而純樸的家庭,過著嚴格的清教徒生活,童年歲月孤單;兩人一樣沒有父親,從小在女人堆長大,因而潛意識中厭惡女性、性向不明,夢想追逐大海和大洋的生活。這樣的念頭對於生活在賀許佛蘇梅水手家庭的人似乎是合理的,但不該是沃洲莫爾日人會有的想法。葉森二十六歲,第一次見到海。葉森不像帕拿斯詩人那樣站在峭壁頂端,讓風兒吹動髮絲;他站在霍爾號的拖曳漁船甲板上,被打在甲板上的海浪沖襲,他穿著靴子和防水衣,模擬船帆的操作方式和船上的工作。

中共在全球施展「銳實力」動機及作法之研究

為了解決大港國小校長 的問題,作者張國辰 這樣論述:

美國國家民主基金會2017年12月首次提出「銳實力」乙詞後,等同正式揭櫫中共正於全球透由政治滲透、經濟誘拉、學術干預、媒體影響、科技竊取、操縱華人等行徑擴權,謀藉此重塑國際及區域秩序,迫使有關利益者展開「自我審查」及「自我設限」,使各國及國際組織按中共期望方向發展,凡不從者,輕者先透由中共外交戰狼以粗鄙辭令恫嚇警告,重者則展開中斷經貿交流、市場禁入、綁架人質及課徵重稅等極限式施壓報復,此種唯我獨尊、獨霸思維起源於中國傳統的「天朝世界觀」,凡對我朝拜、叩頭及聽我號令者就可列土封疆、封王,違者在古代即出兵征討、踏平剿滅、誅滅九族,此與當前中共在西藏、新疆、香港迫害人權之粗暴行徑如出一轍,充分突顯

「普天之下莫非王土,率土之濱莫非王臣」的中華史觀,對外則延續此思緒邏輯透由「銳實力」手段對各國展開蹂躪分化,趁機擾亂他國政策運作,單方面遂行僅有利於北京的「強國外交」政治,以恢復習近平心中的大國榮景,再造漢唐盛世。然現今大陸人民在中共長年愛國教育洗腦下,上述思維短期內已難改變,高漲的民粹主義已令世界不敢恭維,造就當前中共與大陸民族主義相互綁架困境,「中共」、「中國」及「中國人民」在北京刻意操作下被劃上等號,然此極為危險,稍控不慎必然將全球捲入生死震盪波瀾,2020年以來在全球蔓延的武漢肺炎疫情正係最佳明證,迄今拆散數十萬個家庭,嚴重威脅人類生存發展,二戰後的全球化模式遭裂解,充分證明中共政權「

偷、搶、拐、騙」特性已對當今世界民主自由體制造成莫大威脅,疫後勢必掀起一系列對中共「銳實力」行徑之究責撻伐,我國應把握此機會與國際「民主社群」構建反擊紅色滲透防線,檢視自身法制闕遺、強化公民風險意識、健全國安抗「中」滲透機制,打造一個能夠永續捍衛臺灣民主體制發展的政府團隊,不再應民主政黨輪替而給予中共有可趁之機,並進一步彰顯及貢獻臺灣文化、科技、醫療及公衛能量,俾於國際社會突出有別於中共「銳實力」的臺灣「暖實力」。