大眾傳播工作的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦烏韋.維茨托克寫的 剃掉鬍子的馬克思:一位革命家的人生轉折與晚年自我追尋之旅 和瑪琳達 黃素玉的 跟著酒莊主人品酒趣都 可以從中找到所需的評價。

另外網站畢業季逢疫情升溫台九成新鮮人搶就業| 求職| 大紀元也說明:隨著畢業季到來,今年應屆畢業或退伍的新鮮人因為適逢疫情擔心沒工作, ... 與會計統計」、26.3%「批發零售與貿易」及22.9%「大眾傳播與公關廣告」。

這兩本書分別來自商周 和遼寧科學技術所出版 。

國立臺灣大學 農業推廣學研究所 陳昭郎所指導 林如森的 公共傳播與農民運動--以「一一二三與農共生」為例 (2003),提出大眾傳播工作關鍵因素是什麼,來自於公共傳播。

而第二篇論文國立臺灣大學 農業推廣學研究所 李文瑞所指導 陳昱茜的 網際網路與農業推廣人員資訊取用之研究 (2001),提出因為有 資訊取用、網站設計、介面設計、網站評估、農業推廣、農業資訊系統、農業科技資訊、農業資料庫的重點而找出了 大眾傳播工作的解答。

最後網站國立中興大學教學大綱則補充:媒體是現代人資訊主要來源,但一般學生普遍對傳播過程和大眾媒體缺乏認識,以致日後在工作中必須接觸媒體或進行公關活動時,往往不得要領,對於資訊爆炸時代的眾多訊息也 ...

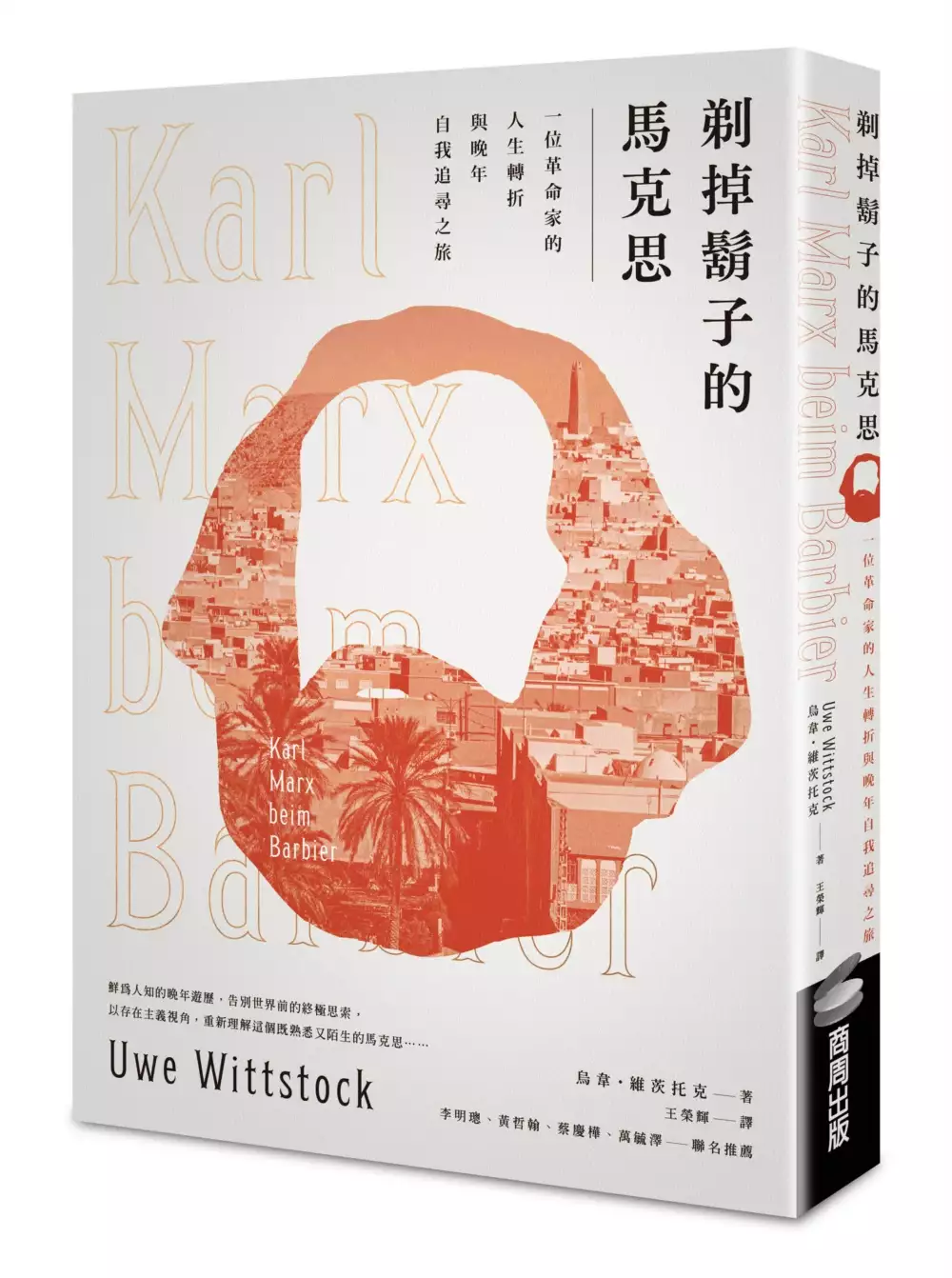

剃掉鬍子的馬克思:一位革命家的人生轉折與晚年自我追尋之旅

為了解決大眾傳播工作 的問題,作者烏韋.維茨托克 這樣論述:

無論是年少輕狂的革命馬克思,還是顛沛流離的晚年馬克思, 缺了任何一個,你對他的認識就不夠完整! ★ 德國亞馬遜讀者五顆星評價 ☆ 馬克思 200 週年誕辰最另類的傳記 社會學家、作家 李明璁 udn轉角國際專欄作者 黃哲翰 獨立評論@天下「德意志思考」專欄作者 蔡慶樺 中山大學社會學系副教授 萬毓澤 聯名推薦 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 世人對他的印象,似乎就只停留在 1848 年春天, 起草《共產主義宣言》時那個年輕氣盛的他。 然而,直至 1883 年離世,中間漫長的 35 年,可以大大的改變一個人。 這個狂放不羈的行動青年, 終究變成了一個貧病交迫、消沉遁世的孤獨老人。 當所有的激情都退卻,一代思想巨匠,也將迎向生命的盡頭。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ◆ 剃掉鬍子後,一個你不認識的馬克思 1882 年 2月 18 日,馬克思為了健

康因素決定前往阿爾及爾。歷經 2 個月的短暫停留,4 月 23 日,在此行結束之際,他要求理髮師修剪他的招牌鬍子,並在剃鬍前拍下他生前最後一張具象徵性的紀念相片。11 個月後,1883 年 3 月 14 日,他在倫敦溘然長逝。 回顧馬克思的過往,他有一位開明的猶太人父親,早年的他在柏林和波昂度過狂野的學生時代,也創作極具野心的作品和詩歌,但卻在革命的狂熱年代踩了剎車,更墜入顛沛流離的窮困生活。直到晚年,憤世嫉俗的他厭倦政治鬥爭,為妻子的離世感到悲痛莫名;他的健康每況愈下,生活和作品也沒有嶄新變化,唯有小女兒能不能過得幸福,才是他最關心的事情。 雖然馬克思在逝世前 11 個月才展開北非之旅,

但這趟旅程被後人視為是馬克思的人生轉捩點。相較年輕時為了推翻資本主義、實踐共產主義理想而到處奔波,晚年的他不再雄心壯志,而是開始重視當下的家庭生活。 《剃掉鬍子的馬克思》分別以馬克思早期的經歷,及他前往阿爾及利亞後的生活,交錯刻劃馬克思的一生。透過「旅行」與「傳記」兩條不同時間軸的交織,呈現馬克思鮮為人知的晚年經歷,使讀者理解他的處境之時,也窺看藏在他心中的矛盾靈魂。他對這個世界的最終思索,一些待解而未解的問題,甚至是來不及說出口的想法,全都在這本書中盡數呈現。 要了解人生最後階段的馬克思心中所想為何,最好的方式,就是跟他一同踏上這趟自我放逐的北非之旅,看他如何尋得人生最後的救贖。 ◆

迎向 200 週年,我們該如何理解馬克思? 本書中有個巧妙安排:在旅行的章節,全都以「他」來指稱故事主角,刻意不提馬克思的名諱。而傳記的章節,才恢復對馬克思的稱呼跟討論。作者如此安排,其實跟馬克思離世前剃掉鬍子的舉動,有很深的關聯。 自十九世紀開始,留不留鬍子,逐漸成為反抗王權、強化民族主義的象徵。當時反政府的各類知識分子,沒有一個是不留鬍子的。馬克思一臉引人注目的茂密鬍鬚,除了有強烈反抗體制的意味,也跟他能言善道、好辯成癮的個性一同成為他的註冊標誌。然而,隨著寫出《共產主義宣言》後帶來的龐大名氣,外人跟後世的我們似乎只認識他的思想,也只談論他的理論,就像我們也只看見那圈濃密的鬍子般。甚至

馬克思自己,似乎也被這圈形象給綑綁住了:他戮力追求革命事業、批判異己,卻讓一家人過著窮困潦倒的生活。這也是為何,在離世前選擇剃掉鬍子,對馬克思來說有著很重要的象徵意義────他決定告別那些世人強加上的形象標籤。本書運用馬克思與友人的書信、筆記檔案,還原了這趟關鍵之旅,讓我們得以一窺這位革命家的真實想法。這也是為何作者在旅行的章節裡不用馬克思來稱呼主角,因為他不是馬克思;或者說,他不是我們印象中的馬克思,而只是一個去北非養病的老人。 在馬克思迎向 200 週年誕辰的此時,看遍了他許多思想理論的你,或許也能試著忘掉他的理論,剃去你心中那圈馬克思的鬍子,真正地看進他的生活,他的內心,最終發現:邁向

遲暮之年的馬克思,其實跟你我一樣平凡,只想好好享受剩下的人生、照顧身體、關心自己在乎的身邊人。 也因此,他終於能不再是超越時代的思想家,不再是反抗體制的革命者,也不再是任何主義的理論象徵。剃掉鬍子的他,才是最真實的馬克思。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ◆ 魅力席捲德國書市,馬克思年的一大驚喜 「這是一本很棒的書。烏韋.維茨托克一再優雅地遊走於傳記與敘事之間,甚至還不費吹灰之力地闡釋了那個時代的哲學思想,成就了一

部堪稱藝術的傑作。」 ────德國暢銷書《罪行》作者,費迪南.馮.席拉赫(Ferdinand von Schirach) 「從馬克思在一八八二年春抱病前往阿爾及爾尋求療養的那十週出發,烏韋.維茨托克以輕鬆、有趣、優雅、充滿智慧且深具啟發性的方式,闡述了馬克思的一生及其著作。」 ────《南德日報》(Süddeutsche Zeitung) 「像烏韋.維茨托克這樣,用簡單的手法講述重要的人生階段與思想,用易懂的方式解釋複雜的脈絡,更在其中穿插許多耐人尋味的日常瑣事,可謂是一門了不起的藝術,對於讀者來說更是一種莫大的享受。」 ────西德廣播電台(WDR 5) 「馬克思年最具原創性的文章。」

────奧地利《新聞報》(Die Presse) 「另類的馬克思傳記。」 ────中部德國廣播文化電台(MDR Kultur) 「從馬克思晚年前往北非的旅程回顧他所走過的一生,烏韋.維茨托克的這部作品深深地吸引人。」 ────《每日鏡報》(Tagesspiegel) 「記者兼大眾傳播工作者烏韋.維茨托克,為卡爾.馬克思的兩百週年誕辰撰寫了一本不同凡響的好書。」 ────德意志廣播電台(Deutschlandfunk) 【目錄】 引言 阿爾及爾 Ⅰ:寒冷的城市 特里爾與父親 阿爾及爾 Ⅱ:深深的憂鬱 柏林與學生 阿爾及爾 Ⅲ:大拳頭 巴黎與天才 阿爾及爾 Ⅳ:軟禁 布魯塞爾與理論

阿爾及爾 Ⅴ:公園裡的宮殿 科隆與革命 阿爾及爾 Ⅵ:懶得說話 ────間奏曲:尤里烏斯.福祿貝爾──── 倫敦與苦難 阿爾及爾 Ⅶ:實驗花園 倫敦與榮耀 阿爾及爾 Ⅷ:道別的藝術 結語 或:照片與鬍鬚 謝詞 註釋 圖片來源 作者簡介烏韋.維茨托克烏韋.維茨托克(Uwe Wittstock),1955 年生於德國萊比錫,曾任職於《法蘭克福匯報》、德國知名 S.菲舍爾出版社(S. Fischer Verlag),並曾榮獲新聞從業獎。現為德國《焦點》雜誌社文學編輯。譯者簡介王榮輝曾就讀東吳大學政治系、政治大學歷史系與法律系。大學畢業後前往德國哥廷根大學(Universität Göt

tingen)攻讀碩士,主修哲學、西洋中古史與西洋近現代史。通曉英、德、法、日與拉丁文等外文。2009年起擔任台北歌德學院特約翻譯。 【目錄】 引言 阿爾及爾 Ⅰ:寒冷的城市 特里爾與父親 阿爾及爾 Ⅱ:深深的憂鬱 柏林與學生 阿爾及爾 Ⅲ:大拳頭 巴黎與天才 阿爾及爾 Ⅳ:軟禁 布魯塞爾與理論 阿爾及爾 Ⅴ:公園裡的宮殿 科隆與革命 阿爾及爾 Ⅵ:懶得說話 ────間奏曲:尤里烏斯.福祿貝爾──── 倫敦與苦難 阿爾及爾 Ⅶ:實驗花園 倫敦與榮耀 阿爾及爾 Ⅷ:道別的藝術 結語 或:照片與鬍鬚 謝詞 註釋 圖片來源 阿爾及爾 Ⅱ:深深的憂鬱 今天的天氣會好

轉,報上說,午後溫度會到上升到十四度,不會下雨。這是個搬遷到維多利亞旅店的好時機。幫他處理大大小小一切事宜的又是費梅:雇用行李挑夫,通知旅店準備房間,在門廳接他,提議至少有段路搭乘馬拉街車。 只不過,在他看來,這似乎又過分了點;畢竟,此時天空是藍色的,頭一遭。唐金醫生勸告過他,在溫和的天氣下應該稍微多動一動。於是,他決定放棄馬拉街車。他們沿著海濱步道前行,然後循著與第一回同樣的路徑爬上伊斯利門(Porte d’Isly)。所有其他的路徑都是吃力不討好的繞道。防禦工事束起了這座城市,往上穆斯塔法的方向就只有這個有著兩個狹窄通道的門。 在它前方的街道上有些店鋪和工坊,住在這裡的主要是鞍具匠。顧客幾

乎清一色都是阿拉伯人,他們一個店家逛過另一個店家,一下嫌韁繩、一下嫌馬鞍,交頭接耳、討價還價、比手畫腳,覺得不滿意就毫不客氣地轉身離開。過了門後,一整個安靜下來,路上可見騎著馬或乘馬車的歐洲人,但卻再也不見阿拉伯人,除了那些身著多少有些奇怪的制服隨侍在主人身邊的僕人。在漫步中,他與費梅登上了盤山公路,也再度對沿途那些茂盛的野生橘子樹感到驚嘆。 維多利亞旅店的花園位於一路上升至房屋的階地。整個花園的花開得紅通通的。他們沿著坡道向上走到門廊入口。這間旅店無法和他們沿途經過的一些別墅相比,它只是一個簡單的鄉間民居。除了他前一日曾參觀過的、在二樓的房間以外,這家旅店還有五間客房。六間房租給六位客人,旅

店無法提供更多的房間。它們相互並排,前有一條長廊,向外望去,阿爾及爾市區、港口及海灣的絕佳美景一覽無遺。一樓有沙龍、小餐廳,以及兩位女主人的房間。 旅館主人馬上介紹其他客人給他認識,整間旅店洋溢著賓至如歸的氛圍。所有的人都說法語。克勞德女士(Claude)來自瑞士的納沙泰勒(Neufchâtel);卡斯泰拉女士(Casthelaz)有她的藥劑師兒子莫里斯(Maurice)隨行;年輕的阿蒙.馬格納迪爾(Armand Magnadère)是來自巴黎的銀行員,他顯得十分疲憊、虛弱;最後一位則是獨自旅行的女家教,她翻閱著阿爾及爾的報紙廣告,希望能在某個有錢人家找到一份工作。那是個人數稀少的小社群,非常

適合他;一大群人不是他所喜歡的。

大眾傳播工作進入發燒排行的影片

Twitch傳送門: https://www.twitch.tv/otakuarmy2

募集【小民心聲】

本人/親屬 &國內/外 皆可

1. 施打疫苗後的狀況?

2. 染疫後的情形?

3. 第三級警戒,小商家怎麼辦?

請簡述個人經歷

並將可供聯繫的方式傳送至

[email protected]

將有專人與您聯繫

Delta病毒株的威力多強?傳染力不同,是不是整個疫調、隔離、檢疫的模式和方法都要改變?但我國的邊防檢疫還是沒有變啊!

delta病毒株要命的地方是連症狀都改變了,以前都以為必定會有的嗅覺喪失反而不是最明顯的病徵,反而比較像流行感冒的鼻水頭痛變成主要病徵,根據聯合報的報導:【台大公衛學院流病與預醫所教授陳秀熙提醒,全球已有92國受到最早於印度發現的Delta病毒侵襲,傳染力強1.6倍,症狀也不同,不能靠發燒篩檢,TOCC要加強查問「兩痛一水(頭痛、喉嚨痛、流鼻水)」,還有四種人,一定要做基因定序。陳秀熙表示,Delta病毒量高、傳染力是最早發現於英國的Alpha病毒之1.6倍,較容易發生氣膠傳染。美國、以色列、澳洲、新加坡等國都在緊張,採取封鎖邊境等更嚴密的防疫策略,同時盡可能加速完整接種兩劑疫苗的速率,台灣也要採取不一樣的防疫策略了。】

delta病毒株有多厲害?ettoday的報導:【根據《新京報》報導,廣州警方公布的監視器畫面顯示,第三代病例黃姓患者曾與第四代病例魯姓患者同一天在同一家餐廳分別用餐,並曾先後進入同一間洗手間,但雙方從沒有任何肢體接觸,14秒就完成病毒傳播,但其中一人未戴口罩,是這一波疫調結果中,接觸時間最短的1例。澳洲的新南威爾斯追蹤病例也發現,推測有數名患者在沒有身體接觸的情況下,只是擦肩而過就感染。】

根據bbc2021年六月七號的報導,這系列的追加實驗是各種混打疫苗的成果,還不是所謂的booster加強疫苗,這個實驗主要針對的還是延長免疫力的效果,而不是針對變種病毒的測試:【被稱為新冠疫苗加強劑(CoV-Boost)的這一試驗,將測試七種不同的疫苗,包括阿斯利康、輝瑞、諾華和楊森的疫苗,其中一些疫苗將以半劑量進行注射。

英國布拉德福德皇家醫院(Bradford Royal Infirmary)領導這一試驗的迪內什·薩拉拉亞教授(Dinesh Saralaya)說,試驗應該顯示不同的新冠疫苗如何相互配合。

他說,「參與試驗者將獲得與他們已經接種的疫苗不同的疫苗,通過這樣的混合,我們將發現哪些組合是最有效的,可以為我們提供持續的保護。」」

但是,六月底左右,印度衛生部又公開討論了所謂的DELTA病毒的再變種,DELTA PLUS。根據明日科學的報導:【6月22日星期二,印度衛生部向大眾描述了Delta plus變體,新冠病毒(COVID-19)引人關注的病毒株最先出現在英國肯特的Alpha,接著包括南非的Beta、巴西的Gamma,和印度的Delta。而印度病毒株Delta plus是否也具有高傳染性呢?印度病毒學家Gagandeep Kang 表示:「目前尚需要大量臨床數據來做判斷,Delta plus是否真的是一個值得關注的變體,也別太早斷定風險。」

(...)

印度衛生當局表示,他們已經對Delta plus變種進行了實驗室測試,發現它可能更容易傳播,更容易與肺細胞結合,甚至還會對單株抗體(monoclonal antibody,mAb)治療更有抵抗力。)

國事如麻,病毒壓力大,最後還要跟某速食店的工作人員連線問問看目前工作的狀況如何啦!

#陳秀熙 #Delta

阿宅萬事通語錄貼圖上架囉 https://reurl.cc/dV7bmD

【加入YT會員按鈕】 https://reurl.cc/raleRb

【訂閱YT頻道按鈕】 https://reurl.cc/Q3k0g9

購買朱大衣服傳送門: https://shop.lucifer.tw/

公共傳播與農民運動--以「一一二三與農共生」為例

為了解決大眾傳播工作 的問題,作者林如森 這樣論述:

本研究動機是希望藉由「一一二三 與農共生」農民運動 (社會運動),整個運作過程當中,經由農漁民組織(農漁會)及其組成的「自救會」,透過由共同體內部傳播樣態的研究,引導我們重新去發掘並思考傳播的本質、意涵及公共傳播與集體行動的關係。此次農民運動蘊釀過程長達兩個多月,就運動組織而言,從二○○二年九月五日成立「全國農漁會自救會」到十一月廿三日大遊行結束這期間,幾乎每天都有不一樣的傳播樣態要處理,例如危機處理、對話、與政府溝通談判、發佈新聞稿、召開記者會、研討會,以及與大眾傳播媒體建立關係,都與傳播有關,本研究以公共傳播的角度詮釋這場農民運動,發現自救會能夠以多面向的公共傳播交叉運用,是運動成功的重

要關鍵。 本研究從認同、共識動員及集體行動與公共傳播的關係,發現大眾傳播並不是唯一可以改變公眾認知與態度的不二法門,必須加上廣告、公聽會、論辯、研討會、遊說、耳語等「資訊補貼」(information subsidy),才能在創造動員潛力、激發參與動機、認同召喚與掃除運動障礙中得到預期的效果,並改變社會大眾的認知與態度。 本研究將此次農民運動過程媒體建構議題,分成六個期程,包括議題孵化期、發端期、強化期、僵化期、轉折期及轉化期,這樣的劃分有助於我們看清傳播樣態及其效果影響,研究結果發現公共傳播可補大眾傳播之不足,它具有「資訊補貼」的功能,尤其大眾傳播工作者在專業認知上,有其盲點,透

過公共傳播論辯、遊說、廣告、研討會、公聽會等方式,交叉運用,更能發揮大眾傳播的效果。 其次,從此次農民運動過程觀照,發現社運組織的資源愈多、專業程度愈高、協調能力與策略企劃能力愈佳,就愈能取得媒體的解釋權及意義的詮釋權,媒體的報導量也愈大,對運動組織更有加乘的效果。 農漁會過去扮演基層農漁民技術開發轉移、資訊新知傳播、推廣傳播,甚至生活教育的功能,今後應更積極地擔任協調、串連、市場開發、農產品行銷傳播、鄉村社會社區傳播,以及環境生態傳播的角色,變成有主體性、有思考活力的農民組織,不像過去成為政治人物玩弄的政治籌碼。 畢竟,農業問題不只是農會問題,農會問題亦不只是信用部問題;「

全國農漁會自救會」在成功發動此次農民運動後,已成為一緊密的「共同體」,研究者建議應趁此機會轉型為全國性的農漁會組織,帶領各級農漁會「脫胎換骨」。

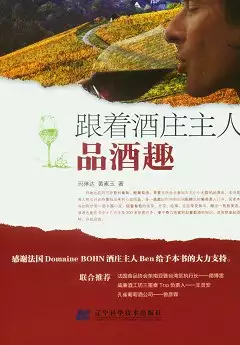

跟著酒莊主人品酒趣

為了解決大眾傳播工作 的問題,作者瑪琳達 黃素玉 這樣論述:

為了愛,她遠走法國,棲身農園,不僅放下記者的身段日日洗手做羹湯,也挽起袖子下田種葡萄、蹲在酒窖裝瓶、到學校學習訓練自己如何在一杯杯盲飲中喝出不同的年份、風土與美好的葡萄酒滋味。她就是瑪琳達。 早在十幾二十幾年前法國紅酒剛被引進台灣時,她因為工作初識葡萄酒,因為采訪喝起葡萄酒,她的味蕾毫不輸給任何一個品酒達人,但多年來始終堅持的品酒態度是︰心情對了,時間對了,地方對了,尤其人對了,這葡萄酒喝起來就是最對的。她就是黃素玉。 本書是兩人相互討論所集結出來的心血結晶,是一篇篇以時間和空間醞釀出的葡萄酒入門書,閱讀本書如同欣賞一部長篇小說,隨著葡萄的發芽、開花、結果的四季變換中,釀出

一瓶瓶美酒。 瑪琳達在阿爾薩斯種葡萄、釀葡萄酒,黃素玉在台北參加大大小小無數的品酒會,本書是兩人相互討論所集結出來的心血結晶,是一篇篇以時間和空間醞釀出的葡萄酒入門書,閱讀本書如同欣賞一部長篇小說,隨著葡萄的發芽、開花、結果的四季變換中,釀出一瓶瓶美酒。讀者也能在書中十幾萬字及200多張圖片中,毫不費力地累積起葡萄酒的知識,進而想拿起酒杯,開始品嘗。 瑪琳達 于台灣輔大新聞系畢業後,投身于大眾傳播工作,由于工作和旅行脫不了關系,故跑遍了世界40多個國家,也因此認識了法國阿爾薩斯的Ben——生命中的真愛,並毅然辭掉新聞部主管的工作,離開了花花之都台北,棲息于一個僅

有300人的Reichsfeld小酒村,檔期Domaine BOHN酒莊農夫來,也用文字和鏡頭記錄下阿爾薩斯的風土民情,人生風景從此不同。 黃素玉 畢業于輔大中文系,但不保證中文水平不錯,只保證自己和中文已經結緣了大半輩子;喜歡閱讀用中文寫的一切作品,更喜歡閱讀國外有趣的翻譯文學;喜歡旅游,更喜歡行前天馬行空地想象;喜歡吃喝玩樂,更喜歡在過程中所經歷的一切;喜歡當自己,更喜歡不是自己的時候。因為工作結識了葡萄酒,這才有機會增廣了見聞,拓展了感官,體會到“有酒當歌、人生及時”的老生常談之理。 推薦序 故鄉的葡萄酒,是一輩子的記憶!∣法國食品協會東南亞暨

台灣區執行長 德博雷 那年夏天,我們都在阿爾薩斯︱時報周刊副總編輯 陳睦琳 品酒,品一個正在寫、正在釀的故事︱NOWNEWS新聞總編輯 蔡慶輝 記者與酒農,用一萬多公里的愛情釀成酒︱Domaine BOHN酒莊主人 Bernard (Ben) 作者序 因為愛,來到酒鄉,歡迎進入葡萄酒世界!/瑪琳達 因為工作,結緣葡萄酒;敞開心胸,迎接葡萄酒的美妙/黃素玉 第一章 阿爾薩斯葡萄園四季VS.台北飲酒樂 瑪瑪達在阿爾薩斯,素玉在台北,經過阿爾薩斯四季,在葡萄變成佳釀前,由發芽到結果、采收的四部曲。 葡萄園的春夏秋冬 風花雪月釀成的酒/瑪琳達︱阿爾薩斯四季篇 與酒相戀的

四季 驀然回首的飲酒經/黃素玉︱台北飲酒篇 第二章 釀酒記VS.閱讀記 釀酒要技術,喝酒靠知識。如何把佳釀里的口感、成熟度、氣味芳香,一一用文字敘述出來?且看瑪琳達釀酒與黃素玉品酒及閱讀的功力,讓葡萄美酒的香醇,一一在我們面前展現! 賦予葡萄酒靈魂的創造者 釀酒師其實是藝術家? 瑪琳達︱阿爾薩斯釀酒記 葡萄酒是瓶裝的詩意 閱讀可以為葡萄酒加分? 黃素玉︱台北閱讀記 第三章 品酒課VS.品酒會 瑪琳達的品酒課笑話百出,黃素玉的品酒會酒逢知己千杯少,讓我們揭開品酒的神秘面紗,帶你一起去瞧瞧各地的品酒會有什麼迷人之處。 我的法文品酒課 媽媽,你怎麼沒給我生個靈敏的狗鼻子?瑪琳達︱

阿爾薩斯品酒課 我的品酒分享會 官能遲鈍者請加油,感覺不只是主觀而已!黃素玉︱台北品酒會 第四章 餐桌哲學 美酒要配美食!你知道咸酥雞也可以搭配一瓶白酒?你知道吃海鮮配瓶什麼葡萄酒最對味?美酒和美食的“結婚”,會讓每一餐都有好滋味! 富家千金也可以愛上窮小子 瑪琳達︱阿爾薩斯美酒佳肴 酒與餐的結合,是加、減、乘、除?如果搭不好,就同床異夢吧!黃素玉︱台北用餐飲酒 第五章 購酒經驗談 非好酒不喝?便宜無好酒?要選舊世界的法國、意大利、西班牙或德國酒,還是新世界的美國、智利、南非或紐澳酒?如果從年份切入,非得要選佳釀年份的酒嗎?如果從品種著手,應該選何種葡萄品種?選酒是門大學問

,到底該怎麼選? 選酒是門技術更是藝術 用自己的感覺來選吧!瑪琳達 ∣阿爾薩斯選酒 選酒有時就像一場游戲 不論得失只管樂在其中!黃素玉 ∣台北選酒指南 第六章 包裝配件篇 身處于講究營銷包裝的時代,要想讓消費者一看就愛不釋手,許多酒莊不得不在包裝上下功夫。日新月異的設計不但創意十足,更是新穎大膽,放在商場的酒海中馬上就脫穎而出……選佳釀?選包裝?愛品酒的人,你選哪一項? 不只內在,外在美也很重要 一瓶酒如何自我介紹 瑪琳達∣葡萄酒的包裝 因為工作,結緣葡萄酒;敞開心胸,迎接葡萄酒的美妙 文/黃素玉 雖然,直到這一刻,我才走到葡萄酒世界的大門

口,我的葡萄酒卷軸也才攤開幾頁而已,但就在這方寸之間,卻承載著許多深刻在腦海里的感官印記︰汩汩流出的香氣、流連在味蕾的余韻、輕觸心靈的踫杯聲、與好友窩在一起的溫暖、欲語還休的某次眼神交流。 每個人都可以為自己的人生下注解,你可以將它視作一幅定格畫、一首不斷重復的主題曲,有何不可呢?高興就好!人生當中總有些意外驚喜等在那里,有緣遇見,卻選擇與它們擦肩而過,只是多少有些可惜罷了。 走進葡萄酒的世界,雖說不是我人生的第一個意外,卻是持續至今的驚喜。 因為工作需要,我不知不覺地以葡萄酒為媒介,將感官觸角伸進更多元的領域,接收到更豐富的訊息,了解到自己原來擁有這麼多的可能性

。久而久之,我更發現,以葡萄酒為主題,我的人生定格畫已延展成~幅有起承轉合情節的卷軸畫,而我的人生主題曲也轉換成一首又一首更貼近當下情境、更觸動心靈的配樂,至今,依然樂音繚繞。 因為葡萄酒,打開人生的另一扇窗 也許人生的風景畫,主題不外乎悲歡離合,我慶幸的是有酒為伴,讓我在其中領悟到許多事情。 第一課是學習分享︰因為大部分酒從開瓶到“醒”至最佳狀態需要時間,一個人獨自飲完一瓶酒有些勉強,也稍顯孤單,所以最好是有知心好友相陪,慢慢地等、慢慢地喝。其間,也許聊聊心事,也許什麼都不必說,只是全神貫注于每個輕啜、細品的過程。也不需要用專業的術語、美麗的詞藻來聯結彼此的心意

,因為同喝一瓶酒的親密,已然是分享的最佳狀態。 第二課是相信自己︰因為每個人的味蕾都不一樣,別人喜歡的酒、捕捉到的色香味余韻,你不見得感同身受,此時,你必須相信自己的直覺,並有勇氣堅持自己的想法。這話說起來很簡單,然而在一瓶很名貴的酒和專家面前,在所有人都一致叫好或叫壞時,要獨排眾議真的叫人為難。當然,你也可能因為自己的狀況不好、火候未到而判斷錯誤,但,誠實面對自己喝下每一口酒後的最真實感受,絕對是入門的第一步。錯了可以改、功力不夠可以再精進,如果一開始就人雲亦雲,追隨著你感覺不到的感覺走,最終只會迷失在其間,永遠無法觸及這世界最深刻的那一層面。 第三課是挑戰自我︰因為感官

是可以被開發的,對許多事物的鑒賞力也是可以被培養的,所以許多人喜歡四處旅行,而我則是把喝葡萄酒當做另一種感官之旅,為的都是用眼、耳、鼻、舌、身去接觸陌生的人、事、物,在“同中求異,異中求同”的尋覓中發掘出各種可能性,借此喚醒、挑戰自我在固定模式中逐漸僵化的心靈視野。 老實說,我真的只是葡萄酒世界里的門外漢,只是采訪了不少人、讀了一堆書、喝了很多年,多少累積了一些心得而已。如果你有興趣走進葡萄酒的國度,這也許會是你的第一本人門書,因為我和我的朋友瑪琳達都覺得︰走進葡萄酒世界的第一步,絕非誠惶誠恐地背誦一連串艱澀難懂的專業知識,而是用放松的心態去了解︰不必非得買上一瓶知名酒廠的高價酒來開

葷,而是用享受的心態去品嘗喝進去的每一口灑︰不需要做太多事前功課,只要準備好一顆豁達的心,你就拿到一張門票了。

網際網路與農業推廣人員資訊取用之研究

為了解決大眾傳播工作 的問題,作者陳昱茜 這樣論述:

本研究欲了解台灣目前農業推廣網路資訊之運用情形,與推廣人員在運用上之科技資訊需求,透過:(1) 網站評估表的設計,並系統化評估現有農業科技資訊網際網路系統;(2) 探討目前農業科技資訊取用狀況;(3) 界定農業推廣人員在目前工作中從網路資源擷取農業科技資訊之需求;(4) 提出農業科技資訊網際網路系統之建構模式等方式,對上述現象進行研究與分析。 本研究以農委會所屬九個農業試驗改良場所之網站作為農業科技資訊網際網路系統,並將各網站定位於層級型態的「參考式網站」;此外,亦以Cottrell與Eisenberg的「問題解決模式」為架構,發展「農業科技資訊網站

評估表」,並以「農業資訊體系」為研究架構,從「資訊取用管道」、「資訊呈現方式」、「推廣人員資訊取用」及「試驗改良機構資訊處理」等面向切入,分別用問卷、訪談及上網檢測等方式蒐集各類資料。 在資訊取用管道方面,本研究以「雅虎奇摩」、「網路家庭」、「新浪網」與「蕃薯藤」等四個入口網站搜尋九個農業試驗改良場所網站,發現無任何入口網站可提供完整且正確之九個網站的連結,四個入口網站中,僅「蕃薯藤」網站所提供的網站資訊較為完整。 此外,本研究以自行研發之評估表檢測九個農業試驗改良場所網站的「資訊呈現方式」。就九個網站的整體表現而言,以網站目標與任務陳述、操作便利性與其

它項目三者表現較佳,搜尋指引策略、資訊內容可信度、資訊時效性與網頁版面設計與編排等四項,則有待改進與進一步之規劃。 在推廣人員資訊取用方面,推廣人員最常瀏覽的農業網站為農委會和試驗改良場所網站,且改良場所推廣人員最常運用網際網路於與相關機構以e-mail聯絡及場內電子公文流通,基層農會推廣人員則多為找尋農業相關之技術與業務行政資料。多數推廣人員均曾使用網路資訊回答農民問題,但認為網路資訊的助益尚可。此外,對於農業網站的設計,推廣人員認為農業資料庫之設置助益不小,但卻最需要加強改進。在資訊搜尋過程中,推廣人員表示有:不知從何找起、關鍵字難以設定、連結速度緩慢、標題與內文不合、

資料內容不完整等問題。 在農業科技資訊需求上,各地區推廣人員之科技資訊需求多與當地作物特色發展方向相符,且有朝保健植物及台灣原生植物發展之趨勢,而最常被農民問及的問題為栽培技術及病蟲害防治。對於目前農業網站之改進,推廣人員希加強網頁之製作與規劃、改善資訊內容、增加即時性資訊、建立農業專業資料庫、增強網站查詢功能等。 對於成立「全國農業推廣生產技術資訊網路系統」,九個試驗改良場所首長均表贊同,且配合意願高,但在整個系統的架設及權責分工上,則希由農委會主導,首長們對該系統之設計亦提出格式統一化、操作過程簡單化、建立關鍵字等建議。本研究亦綜合各看法,提出理想農

業科技資訊系統之架構與模式。 本研究建議,應由農委會負責主導整合農業科技資訊網際網路系統,並加強農業試驗改良場所網站之入口網站登錄與網站宣導,同時改善目前農業試驗改良場所網站之呈現、內容建置與網站經營管理,及辦理相關人員之教育訓練,以助於網際網路在農業推廣上之運用。

大眾傳播工作的網路口碑排行榜

-

#1.2021大學指南:大眾傳播學群詳解

除此之外,因應網路資訊爆炸,優秀的新聞工作者除了具備閱讀寫作及邏輯力外,還需提出有深度的觀點,這時就很仰賴特定領域的專業能力。因此,擁有多元專長 ... 於 www.cheers.com.tw -

#2.生涯專刊電子報第六期大眾傳播學群

選C的人是常規型,通常喜歡金融、財務會計、行政秘書、公職人員等工作。 ... 大眾傳播學群是由大眾傳播學系、新聞學系、廣播電視學系、廣告學系、資訊. 於 www.ytjh.ylc.edu.tw -

#3.畢業季逢疫情升溫台九成新鮮人搶就業| 求職| 大紀元

隨著畢業季到來,今年應屆畢業或退伍的新鮮人因為適逢疫情擔心沒工作, ... 與會計統計」、26.3%「批發零售與貿易」及22.9%「大眾傳播與公關廣告」。 於 www.epochtimes.com -

#4.國立中興大學教學大綱

媒體是現代人資訊主要來源,但一般學生普遍對傳播過程和大眾媒體缺乏認識,以致日後在工作中必須接觸媒體或進行公關活動時,往往不得要領,對於資訊爆炸時代的眾多訊息也 ... 於 onepiece.nchu.edu.tw -

#5.智媒科技全鏈條賦能新型泛媒科技體該如何構建? - 新浪新聞

瀋陽提到,也是因為這樣的發展模式,大眾傳播將逐漸演化為更加智能化的個體性 ... 在馮偉看來,元宇宙概念下的應用探索,大都以提高工作效率為前提。 於 news.sina.com.tw -

#6.11月工作數達新高大眾傳播業反彈新增1.3萬工作機會

記者/楊晨. 104玩數據於3日公佈104人力銀行全體工作數共85.6萬個,創下新高。在各產業工作數的彈力榜中,大眾傳播業谷底反彈,4個月升幅35.4%,增 ... 於 mol.mcu.edu.tw -

#7.大眾傳播工作 :: 全台葬儀社評價

大眾傳播工作 | 全台葬儀社評價 · 大眾傳播工作 寵物火化推薦 蘇文義 古今葬儀社評價 宣德禮儀社評價 國寶集團旗下 國寶集團董事長 陳康 御恩生命禮儀評價. 於 fd.iwiki.tw -

#8.对媒体工作感兴趣?大众传播适合你! | 中國報China Press

你们看,阿BOY上电视主持节目呢!”“这是我家小文写的报导!”“我构思的广告拿奖了!”“大家记得要收听敏敏的电台节目啊!”大众传播是一门用... 於 www.chinapress.com.my -

#9.大眾傳播工作、政大傳播出路在PTT/mobile01評價與討論

在大眾傳播工作這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者pttuserboy也提到1.媒體來源: ettoday 2.記者署名記者林悅/台南報導3.完整新聞標題: 台南佳里防疫宣導團前進夜市 ... 於 job.reviewiki.com -

#10.2021/03/13 微電影工作坊-長榮大學大眾傳播學系

2021/03/13 微電影工作坊. Copyright © 長榮大學大眾傳播學系; 71101台南市歸仁區長大路1號(第二教學大樓二樓,北側); 電話 (06)2785123 #4101 傳真 (06)2785481 ... 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#11.職缺查詢 - 台灣就業通- 找工作

... 數學及電算機科學類, 醫藥衛生學類, 工業技藝學類, 工程學類, 建築及都市規劃學類, 農林漁牧學類, 家政學類, 運輸通信學類, 觀光服務學類, 大眾傳播學類, 其他學類. 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#12.大眾傳播學群介紹

最需要廣泛接觸. 學習編輯採訪寫作一般以平面媒體為主最需要廣泛接觸. 各類知識,閱讀大量的資料,作深度報導的傳播科系。同時像. 國際新聞組的編輯工作,語文能力強的新聞 ... 於 www2.mingdao.edu.tw -

#13.大眾傳播學群介紹

最需要廣泛接觸. 各類知識,閱讀大量的資料,作深度報導的傳播科系。同時像. 國際新聞組的編輯工作,語文能力強的新聞系同學也很吃香。 2.廣播電視 ... 於 www.hhhs.kh.edu.tw -

#14.大眾傳播系出路 - Chisoku

申請相關學群入學的準備工作申請相關學群入學的準備工作大眾傳播學群主要學習傳播相關理論利用各種什麼是大眾傳播學群,媒體將訊息以聲音、文字、影像等方式傳遞. 於 www.botanue.me -

#15.大眾傳播學群〉因應新媒介時代訓練敏銳「新聞鼻」 | 魯皓平

雖然有人說,從事大眾傳播行業相關工作,並不需要研究所畢業,但陳慧蓉強調,「研究所的優勢在於發掘問題與解決問題的能力,這些專業對於調查報導、 ... 於 www.gvm.com.tw -

#16.一般大眾傳播學類-大學畢業生薪水收入 - 薪資公秤

你的薪資健診了沒? 2022履歷擂台活動 · 薪資公秤,找工作抽一萬 · 探索職涯方向只要11分鐘 · 校徵專區. 於 www.jobsalary.com.tw -

#17.搜尋銘傳大學GRAPHIC DESIGNER人才履歷|CakeResume ...

預期工作模式. 全職. 進階搜尋. 期望工作地點 ... 李怡臻Evy Lee 畢業於銘傳大學國際學院-新聞與大眾傳播學系從事近2-3年的品牌電商廣告行銷設計的相關經驗,負責公司 ... 於 www.cakeresume.com -

#18.108年公民 - 第 116 頁 - Google 圖書結果

大眾傳播 是一群什麼樣的人,利用各種的方式,對社會大眾普遍地從事傳播工作? (A)有愛心的(B)有見識的(C)有組織的(D)有理想的。( ) 35.有關大眾傳播的敘述何者為是? 於 books.google.com.tw -

#19.中國小學教材插圖為何出版十年後引發爭議- BBC News 中文

人民教育出版社周六繼續發表聲明致歉,稱已成立工作專班,全面整改小學數學教材插圖,到今年9月1日前全面整改到位。 於 www.bbc.com -

#20.淡江大學大眾傳播學系暨研究所

勇於嘗試,體驗人生,這都是你創作的養分~楊雅喆. 創作有很多路,看似跟電影毫無關係的工作,都可能是你寫故事很好的養分。 於 www.tamx.tku.edu.tw -

#21.大眾傳播工作者有何使命?

有人問:人性腐敗、媒體環境惡劣,大眾傳播工作者應怎麼做? 上人開示:大眾傳播媒體扮演很重要的角色,所以從事大眾傳播工作的人,一定要很謹慎, ... 於 www.tzuchi.org.tw -

#22.長榮大學大眾傳播系主辦「微電影工作坊-用影像說故事」報名。

長榮大學大眾傳播系主辦「微電影工作坊-用影像說故事」報名。 ... No.117, Guangsing Rd., Dongshan Township, Yilan County 269-41, Taiwan (R.O.C.). 於 www.ltivs.ilc.edu.tw -

#23.2022 年單獨招收僑生及港澳生招生簡章(第二梯次)

量而定. 應用心理學系. 社會工作學系. 宗教與文化學系. 藝術設計學院. 藝術與創意設計學系. 視覺傳達設計學系. 時尚設計學系. 傳播學院. 大眾傳播學系. 於 cmn-hant.overseas.ncnu.edu.tw -

#24.在研究大众传播时,有人可以做些什么工作? - 媒体

大众传播 是一项非常有利可图的生活工作,即使作为学生,也能提供多种就业机会。 在回答你的问题时,我很想让你明白我是这个学科的学生,刚刚完成我的第二年。 於 media.xiaobenzi.com -

#25.【大眾傳播科系】平凡的無冕王 - Career Media

大眾傳播工作 外表光鮮亮麗,其實是個工時長、薪資低的行業。但由於沒有門檻可言,任何科系都可以跨進來,因此對大傳科班生來說,就業難度不斷在提高。 於 media.career.com.tw -

#26.國營聯招- 大眾傳播- 工作內容介紹 - TKB購課網

▻大眾傳播-工作內容 ; 職員, 大眾傳播, 新聞處理及議題管理、企業公關溝通及政策行銷之規劃與執行、業務經營、行銷、企劃、總務、採購、客戶服務及工程管理等相關業務。 於 www.tkbgo.com.tw -

#27.與一般大眾傳播學類相關的職缺-科系找工作 - 1111南台灣

與一般大眾傳播學類相關,符合|執行製作/助理,傳播媒體編輯企劃,文字記者,影片製作技術人員,剪輯師,攝影記者|依工作地區排序的職缺,皆在1111人力銀行-職場薪世代. 於 www.1111job.com.tw -

#28.傳播是大眾傳播工作過程中最高的階段

「天主是我在宣傳祂聖子的福音時,全心所事奉的。」(羅一9). 出版的使徒工作,應該設法使宣傳達到最大發展的程度;因為,如果印刷品不能散發出去, ... 於 www.pauline.org.tw -

#29.類別:大眾傳播類 - 107年新進職員甄試分發作業參考資料

類別:大眾傳播類. 分發單. 位代號. 分發單位. 名稱. 分配. 名額. 未來工作內容簡述. 單位所在地點. (或工作區域). 報到日及. 未來交通食宿事項. 聯絡人. 姓名及電話. 於 exam.taipower.com.tw -

#30.“天問一號”總設計師孫澤洲等科技工作者抖音開講

2022年5月30日是第六個“全國科技工作者日”,中國科協聯合抖音發起#科技追 ... 隨著短視頻、直播平台的優質知識內容供給日益充分,大眾通過短視頻平台 ... 於 finance.people.com.cn -

#31.傳播系自傳

最需要廣泛接觸各類知識,閱讀大量的資料,作深度報導的傳播科系。同時像國際新聞組的編輯工作,語文能力強的新聞系同學也很吃香。 大眾傳播系. 於 www.fernoof.me -

#32.選才育才輔助系統-大眾傳播學類 - ColleGo!

這一方面讓往後有志從事研究工作的同學建立基礎,也是提高傳播實務水準的必要訓練。 當記者!? 大眾傳播學類並非僅是訓練新聞從業人員,可以有不同技能從事包括影音、廣告 ... 於 collego.edu.tw -

#33.輔仁大學大眾傳播學士學位學程第47屆畢業製作|妄想症影像 ...

... 能讓我停下腳步前行無法忘記回憶製作團隊Production |妄想症影像 工作 室Delusion Studio導演Director|黃信豪製片Producer|莊子妍編劇Screen... 於 www.youtube.com -

#34.請問大眾傳播方面有哪些工作可以做? - 1QUIZZ.COM

請問大眾傳播方面有哪些工作可以做?除了演藝人員和主播外還有哪些?因為我不是本科系,所以我不知道還有哪些是,最好是和音樂有些相關,因為我本身是音樂系的, ... 於 1quizz.com -

#35.嚴重特殊傳染性肺炎 - 衛生福利部疾病管制署

除已知會感染人類的七種冠狀病毒以外,其他的動物宿主包括蝙蝠、豬、牛、火雞、貓、狗、雪貂等。並有零星的跨物種傳播報告。 於 www.cdc.gov.tw -

#36.大众传播系毕业生-找工作那些事

我是一名中文传播学院毕业生在这里跟大家分享我在毕业后找工作的过程顺便让大家知道本地Mass Com(大众传播)毕业生找工作的过程希望本人的例子能为 ... 於 tyrone-studios.blogspot.com -

#37.確診Omicron 多為無症狀與輕症不用擔心? 一次看懂新冠肺炎 ...

Omicron 在國內快速傳播,猛爆性的群聚感染,讓每天確診人數激增。大眾均認為感染Omicron 都是無症狀或輕症,就像流感一樣無需太過擔心。 於 heho.com.tw -

#38.有關大眾傳播事業聘僱外籍藝人適用就業服務法疑義之函釋

(一)假設入境目的為舞台表演,並未涵括電視演出,如已獲教育部核准,其從事許可以外之電視演出,是否違法乙節: 按外國藝人與雇主簽訂工作契約,故雇主指派外籍藝人前往 ... 於 www.wda.gov.tw -

#39.傳播業不窮忙工作滿意度最高 - 艾傑的音樂總匯

(中央社記者吳靜君台北22日電)104人力銀行調查上班族對工作滿意度,發現大眾傳播業、金融投顧及保險業、政治宗教及社福相關業、法律╱會計╱顧問╱ ... 於 yangajax.pixnet.net -

#40.2022松山文創學園祭都市與景觀設計週登場多校參與精彩可期

匯流新聞網記者徐以琳/台北報導. 2022松山文創學園祭自5月6日開展以來,已陸續舉辦藝術與時尚週、廣告與大眾傳播週、空間與室內設計週等三期展出。 於 cnews.com.tw -

#41.害怕被割韭菜?楊穎一天內註銷4間工作室 - 新唐人電視台

... 楊穎有4家工作室在5月19日同時註銷,分別為「楊穎影視文化傳播新沂工作 ... 而相比對於兩人世紀婚禮謝幕的唏噓,大眾更關心的是兩人如何進行財產 ... 於 www.ntdtv.com -

#42.大眾傳播事業聘僱外國人許可及管理辦法-全國法規資料庫

一、聘僱契約所載待遇與工作內容顯不相當者。 二、受聘僱之外國人曾入境,並留有不良紀錄者。 三、雇主於最近一年內,因違反行政院新聞局主管法令,經行政處分確定者。 四 ... 於 law.moj.gov.tw -

#43.大眾傳播事業聘僱外籍藝人在廣電媒體工作所衍生問題之處理方式

法規名稱:, 大眾傳播事業聘僱外籍藝人在廣電媒體工作所衍生問題之處理方式. 時間:, 中華民國000年01月01日. 立法沿革:. 法規體系:, / 行政/ 新聞 / 新聞傳播 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#44.陳志蘭老師教學檔案| 103學年大眾傳播社

磐石中學大眾傳播社組織章程社團名稱:大眾傳播社(簡稱:大傳社)簡報介紹 ... 並在完成大眾傳播工作中,發揮大愛精神,盡一己之力,透過社團的管道,為校園傳播正向 ... 於 www.sphs.hc.edu.tw -

#45.大众传播和新闻职业-工作,顶尖大学,薪水和海外硕士和博士 ...

在印度,从事新闻工作需要计划和激情,但最重要的是耐心。现在,我们将详细介绍大众传播和新闻职业。 大众沟通与新闻事业. 职业范围,乔布斯,印度 ... 於 www.mitzpeshalem.com -

#46.羊皮狼工作室- 你好~我們是文化大學大眾傳播學系一群由大二到 ...

你好~我們是文化大學大眾傳播學系一群由大二到大四以及畢業的學長姐們合作的工作室此部影片,將會帶給學生製片另一種新風貌喔! 希望多多彼此互相關注謝謝... 於 ar-ar.facebook.com -

#47.近6成5上班族覺得工時太長大眾傳播業奪冠

台灣勞工真辛苦!求職網站調查顯示,高達64.7%的上班族認為工作時間太長,從行業分析來看,大眾傳播業以平均每天工作10.6小時居冠,第2、3名分別是 ... 於 finance.ettoday.net -

#48.自傳範例| 攝影助理| 2年以上經驗| 行政人員

碩士/ 一般大眾傳播學類 ... 值得一提的,在學生生涯中,做過超市業的門市人員,也是我第一份工作,儘管工作是簡單地整理商品、補貨和排列貨架,但我都比其他人更 ... 於 www.yes123.com.tw -

#49.傳播系出路 - Irual

可進入國內外傳播媒體相關職場工作。 可報考公職、廣播與影視媒體公司及報社雜誌等單位之職位,從事大眾傳播幕前或幕後工作。 擔任藝術、文化創意產業和其他各行業機構 ... 於 www.irual.me -

#50.讀大眾傳播學系能找什麼工作? - Dcard

讀大眾傳播學系能找什麼工作? 工作. 2020年1月18日19:53. 因為現在高雄工作找不到電台跟電視台的媒體工作想轉行又沒其他專長還能做什麼工作呢? 於 www.dcard.tw -

#51.大眾傳播系之就業及修課分析 - 中學生網站

大眾傳播 系的淺論,此主題研究原因,是有一部分因為爸媽從事這一方面的工 ... 科系所教學方面從事,但是依各校教學的不同,有不同的能力從事不同的工作,. 於 www.shs.edu.tw -

#52.工作滿意度大眾傳播業最高| 台灣英文新聞 - Taiwan News

(中央社記者吳靜君台北22日電)104人力銀行調查上班族對工作滿意度,發現大眾傳播業、金融投顧及保險業、政治宗教及社福相關業、法律╱會計╱顧問╱研發 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#53.大眾傳播- JOBDAREN 工作達人

看到博客來介紹下班時間扭轉未來:休閒時間x 網路連結= 改變世界的決勝點這本書在商業周刊1240Continue Reading ... 於 job.achi.idv.tw -

#54.在台灣的傳播工作 - Careerjet

找台灣的傳播工作就上全台灣最強大的工作搜尋引擎Careerjet.tw. ... 工作條件科系要求: 一般大眾傳播學類、其他傳播及資訊學類企業福利… 2個月前 ... 於 www.careerjet.tw -

#55.大眾傳播學群 - 大學問

新聞記者、廣告購買、行銷企畫、廣播電視製作人、新聞編輯、表演工作者、攝影、導演、社群媒體編輯、說故事行銷、媒體公關(新聞聯絡人)、市場調查分析師、影像處理師、 ... 於 www.unews.com.tw -

#56.大眾傳播學系- 義守大學

2.連續三次通過大學院校系所評鑑,保證教學品質。 3.畢業系友就業率高,多從事藝文與影音傳播類工作,此類工作畢業起薪約30K。 於 www.isu.edu.tw -

#57.媒體影響力大傳播新鮮人授袍典禮上自我期許

我們深知,影響是善,影響是惡,完全取決於大眾傳播工作者的一念心。…」 包括有精舍德昕師父、德儀師父、慈大劉怡均校長、何縕琪院長、大愛台林敬宗 ... 於 newsletter.tcu.edu.tw -

#58.大眾傳播學群介紹.doc

大眾傳播工作 ,主要是從事新聞、資訊、觀念的傳遞工作,語言、文字為必要的工具,故國、英兩科是就讀本學群的基本能力。除此之外,思考能力、應變能力、反應靈敏、創新 ... 於 www.wlsh.tyc.edu.tw -

#59.生活I 经常被人误会大传系难找工作?来看大众传播学系的毕业 ...

经常听人说「小时候不读书,长大当记者」,其实这句话真的错了!念大众传播学系真的没有大家想象的那么简单和轻松,去学校上课也不只是学讲话或学用 ... 於 xuan.com.my -

#60.大眾傳播新聞學 - momo購物網

【myBook】權貴與壞蛋——金融時報總編輯的亂世工作筆記(電子書). $ 352 (售價已折) 電子書折價券登記 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#61.大眾傳播工作職缺/工作機會-2022年5月-找工作就上1111 ...

幸福企業徵人【大眾傳播工作】文字記者、慈濟期刊撰述、國際新聞編譯、戲劇編審、國際新聞資深編譯、經典雜誌撰述、經典雜誌資深撰述等熱門工作急徵。1111人力銀行網羅 ... 於 www.1111.com.tw -

#62.北市府呼籲大眾傳播業雇主應重視勞工之安全工作環境

近幾個月址設臺北市之二家電視公司分別發生舞台裝修員工墜落受傷及攝影棚火災等災害引起社會關注,為增進大眾傳播業勞工工作安全與健康,臺北市政府勞工局勞動檢查處特 ... 於 lio.gov.taipei -

#63.What Can I Do With a Major In - 靜宜大學

大眾傳播 學系-大學部,105年度-109年度. 此份給大學畢業生的報告呈現了學生們對工作選擇的概貌,主要的重點是提供過去學生的經驗,. 對於這個主修有興趣的學生提供廣泛 ... 於 dcd.pu.edu.tw -

#64.大眾傳播學系105年度系所評鑑工作進度時程表

大眾傳播 學系105年度系所評鑑工作進度時程表. 階段日期. 工作項目. 102年12月11日起進行自我評鑑之資料收集、分析並撰寫自我評鑑報告. 104年05月04日. 於 www.ouk.edu.tw -

#65.中國文化大學大眾傳播學系所舉辦「『媒體素養教育』教學工作坊

公告主旨, 中國文化大學大眾傳播學系所舉辦「『媒體素養教育』教學工作坊. 發佈日期, 2020 年8 月15 日. 發佈單位, 讀服組. 公告類別, 教師專區. 公告等級, 無. 於 www.csghs.tp.edu.tw -

#66.大眾傳播工作者有何使命? - 慈濟加東分會

(攝影者:施教岩)有人問:人性腐敗、媒體環境惡劣,大眾傳播工作者應怎麼做? 上人開示:大眾傳播媒體扮演很重要的角色,所以從事大眾傳播工作的人,一定要很謹慎, ... 於 tzuchieast.ca -

#67.『回頭』&『98分的愛情』不走心工作室再見企劃音樂短片募資 ...

我們是來自中國文化大學大眾傳播學系的學生,兩部音樂短片接由團隊成員六人共同出資拍攝的畢業製作。由於學生劇組能支付的經費有限,目前進行到後製階段, ... 於 www.zeczec.com -

#68.玄奘大學大眾傳播學系『媒介實習』工作週誌

玄奘大學大眾傳播學系『媒介實習』工作週誌. (每週寫一張) ... 工作紀要. Ex: 5/22 星期一. 5/23 星期二. 5/24 星期三. 5/25 星期四. 5/26 星期五. 工作內容摘要. 於 www.hcu.edu.tw -

#69.什麼時候能存到人生第一桶金?這個系的畢業生不但工作穩定

許多人都以為工作穩定與薪水成長快速似乎是魚與熊掌難以兼得,但從人力銀行的職場 ... 法政學群和大眾傳播學群雖然存款速度在前五名,但相關的工作卻很不穩定,平均第 ... 於 www.storm.mg -

#70.《你不知道傳播科系的大小事》 文/李興文

適合從事的工作,包括活動主持人、公關行銷人員/媒體公關、大眾傳播媒體工作者、社群小. 編、企業講師等等。 其他的學系. 隨著時代的改變,科技的進步,其實也正在影響著學 ... 於 www.nups.ntnu.edu.tw -

#71.[討論] 有大眾傳播系所畢業的女孩嗎? mini780602 ... - PTT

原po大學英文系畢大眾傳播系所一直是我很憧憬的科系選修的課程也很有興趣今年有幸考 ... 有點反對原po有個大眾傳播科系畢的親戚畢業後就入行當記者(是他的興趣但工作 ... 於 www.ucptt.com -

#72.Living住宅美學_圓祥大眾傳播有限公司 - 比薪水

不定期請吃下午茶 滿一年員工旅遊全額補助 無明確升遷管道 工作氣氛極差 業務至上 無教育訓練. 點擊兌換完整內容及薪水. 全職. 數位編輯. 2022.02.15 臺北市. 於 salary.tw -

#73.傳播工作相關科系畢業生就業意願調查 - 動腦雜誌

對許多大專院校學生而言,大眾傳播業例如新聞、廣告、電視、電影、公關等行業的工作,意謂著多元、活潑、富挑戰性,也使初入就業市場的應屆畢業生心生 ... 於 www.brain.com.tw -

#74.在工作中可以如何運用你的社會影響力?|大眾傳播大眾傳播 ...

【職場小白鴿生存之道】EP9.在工作中可以如何運用你的社會影響力?|大眾傳播大眾傳播工作專題你… 於 www.blink.com.tw -

#75.#問題關於大眾傳播系| 課業板| Meteor 學生社群

對於未來想要走電視電影的幕後是走"大眾傳播系"對吧而大傳課程是在教什麼的? ... 沒錯,電視台幕後跟讀書什麼科系無關,任何科系都能去做,主要也是透過工作去學東西 ... 於 meteor.today -

#76.Mass Communication Education - 大眾傳播教育 - 國家教育 ...

再就大眾傳播目的功能而言,社會大眾接受傳播媒介所受的影響,是傳播機構及其工作人員所關注的社教使命與責任。從教育的屬性而言,雖是一種非正規的民眾教育和社會 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#77.大眾傳播學系職缺,徵才2022年5月31日

工作 經歷: 需具備相關工作經驗佳,1年內工作經驗學校要求: 無學歷要求: 大學科系所: 商業及管理學類,其他經社及心理學類, 大眾傳播學類其他條件: 語文條件: ... 於 tw.indeed.com -

#78.大眾傳播通論 - Google 圖書結果

不蓄意炒作渲染誘發情緒、激化矛盾、影響工作的事件。不利用新聞報道發泄私憤,堅決抵制低級庸俗之風。不刊播不健康、不文明、誤導受眾的廣告。不利用采訪報道之便, ... 於 books.google.com.tw -

#79.「新聞傳播工作」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

透過大眾傳播相關業工作專區找到您的 ... ,新聞傳播學系畢業出路列表:大學網統計各校系學生歷年的畢業工作,列舉出新聞傳播學系學生最常應徵的工作職缺,讓大家能夠參考 ... 於 1applehealth.com -

#80.高中生專區 - 亞洲大學資訊傳播學系

A:一般大眾傳播科系主要使用傳統媒體進行傳播工作,而資訊傳播學系則是使用資訊媒體,同樣應用於新聞、廣告、行銷等各種傳播工作。本系以資訊科技整合數位傳播作為 ... 於 infocom.asia.edu.tw -

#81.大眾傳播/新聞學 - 博客來

權貴與壞蛋——金融時報總編輯的亂世工作筆記. 作者:萊奧納.巴伯. 9折優惠價$504. 博客來首頁售票網OKAPI閱讀生活誌青春博客來 · 購物車會員分級會員專區禮物卡. 於 www.books.com.tw -

#82.学传播学的你现在工作如何?对高考志愿填报相关专业的同学有 ...

PKU新传本硕,本科广电新闻,硕士大众传播。毕业5年,经历过BAT和短暂的创业期,目前国内最大O2O互联网公司产品总监。一路走来相对顺利,有个人 ... 於 www.zhihu.com -

#83.讀大眾傳播學群有未來嗎?跟上數位潮流說故事,你無可取代

許多校系皆與企業合作,定期舉辦講座或提供課程、實習機會。不同媒體仍環環相扣,你在系上認識的同學、學長姊都有可能是未來工作上的好夥伴。 於 ioh.tw -

#84.大众传播- 维基百科,自由的百科全书

大众传播 (英語:Mass communication)是一种信息传播方式,利用媒體(如聲音、文字、影像等)將訊息以某種形式傳遞給人群。實作上的操作請見傳播媒體。 於 zh.m.wikipedia.org -

#85.員工績效考核該如何做?人資們看過來! - 關鍵評論網

想有效引導員工發展?善用SurveyCake 問卷輔助績效考核流程,完整掌握員工表現與回饋. 績效考核是定期評估員工工作成效的重要指標,更是每年加薪、 ... 於 www.thenewslens.com -

#86.TVBS女主播宮鬥有黑幕? PTT狂讚「這位主播」人品好

謝向榮出生於1971年,師範大學大眾傳播研究所畢業,1995年就進入TVBS新聞台,這也是他的第一份工作,歷經改朝換代,他一待就是26年,連緋聞也沒有, ... 於 times.hinet.net -

#87.外派薪水高?到東南亞工作10年廠長曝實際薪資全傻眼 - Yahoo ...

除槍枝訓練,部分台灣政界人士還呼籲大眾思考,若城市連續多日斷水斷電,應該如何度日。正競選新北市議員的民進黨參選人林秉宥,向路透社記者展示了他的 ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#88.農業推廣傳播工作評估__臺灣博碩士論文知識加值系統

隨著傳播科技的發展,衍生出各種傳播管道,除了團體及人際傳播外,大眾傳播亦在 ... 歷年來政府各單位大力投注於農業傳播工作,但對其執行情形卻少有全面性的評估, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#89.證照課程|大眾傳播考證照免煩惱,完整證照資訊都在1111 ...

職務名稱, 公司名稱, 學歷, 工作地區, 薪資分析. 【聯合招募訊息】AI、Multimedia職... 聯發科技股份有限公司(聯發科), 新竹市東區, 點我分析. 於 www.1111edu.com.tw -

#90.45. 近日大眾傳播媒體大量報導某男性工人背著出生不久的幼兒 ...

然而,也有人質疑,如果邊工作邊帶小孩的是女性的話,還會有那麼大篇幅的報導嗎?如果將那工人的故事列入教材,學生除了學到體貼而外,也可能學到女性理當工作之餘,要照顧 ... 於 yamol.tw -

#91.大眾傳播相關業工作機會/職缺 - 104人力銀行

大眾傳播 相關業工作機會/職缺-分類找工作 · 電影片製作業184 · 電影片發行業27 · 電影片映演業172 · 廣播業178 · 電視業703 · 廣播電視節目供應業365 · 廣告行銷公關業4435 · 藝人 ... 於 www.104.com.tw -

#92.他讀頂大「這系」苦寫履歷跳槽科技業系友點關鍵嘆無知 - 聯合報

讀社會學的學生和教授不知道找不到高薪的工作嗎? ... (不過領域手冊根據105年的資料的,只建議數B的,只有藝術、大眾傳播、外語、遊憩與運動? 於 udn.com -

#93.北市府勞檢大眾傳播業記者超時工作仍嚴重- 生活 - 自由時報

... 且大眾傳播業當中,記者位居超時工作的首位,再來則為工程與副控人員(攝影、燈光、音效、布景等)。勞動局長賴香伶表示,為持續追蹤大眾傳播業 ... 於 news.ltn.com.tw -

#94.大眾傳播學系

傳播 通識課程的授課目的,是使傳播相關科系學生能具備基本的知識與技能,無論是從事哪類傳播工作,皆能立穩腳根,從而發揮專業。 二、傳播專業課程傳播專業課程是彰顯各類 ... 於 163.28.10.78 -

#95.107年求職就業不卡關廣播節目第三集20180507 大眾傳播行銷 ...

本網站為臺中市政府版權所有,請尊重智慧財產權,未經允許請勿任意轉載、複製或做商業用途。 瀏覽人次1088622 更新日期111年5 ... 於 www.eso.taichung.gov.tw -

#96.新鮮人情報站-大眾傳播學群

大眾傳播 學群主要學系包括大眾傳播、新聞、廣播電視、廣告、電影等學系學習內容... ... 新聞記者、廣告企劃、廣播電視製作人、編輯、表演工作者、攝影、導演 ... 於 www.i-talent.com.tw -

#97.工作滿意度大眾傳播業最高 - 尋夢園

(中央社記者吳靜君台北22日電)104人力銀行調查上班族對工作滿意度,發現大眾傳播業、金融投顧及保險業、政治宗教及社福相關業、法律╱會計╱顧問╱ ... 於 hoho2011527.pixnet.net