大致上 沒 問題 日文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳偉智寫的 伊能嘉矩:臺灣歷史民族誌的展開(增訂版) 和岡本隆司的 岩波新書.中國的歷史5:中國的形成都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自國立臺灣大學出版中心 和聯經出版公司所出版 。

中國文化大學 法律學系碩士在職專班 王萱琳所指導 李訓兆的 環境法上撤銷訴訟原告適格之研究 (2020),提出大致上 沒 問題 日文關鍵因素是什麼,來自於環境事件、訴訟權能、利害關係人、法律上利益、保護規範理論、基本權。

而第二篇論文國立政治大學 法律學系 姜世明所指導 石勳平的 公害訴訟中因果關係要件事實舉證責任之分配與減輕 (2018),提出因為有 公害訴訟、舉證責任、舉證責任之分配、舉證責任之減輕、證明度降低、間接反證、表見證明、舉證責任轉換、疫學因果關係、科學證據、鑑定意見之心證形成的重點而找出了 大致上 沒 問題 日文的解答。

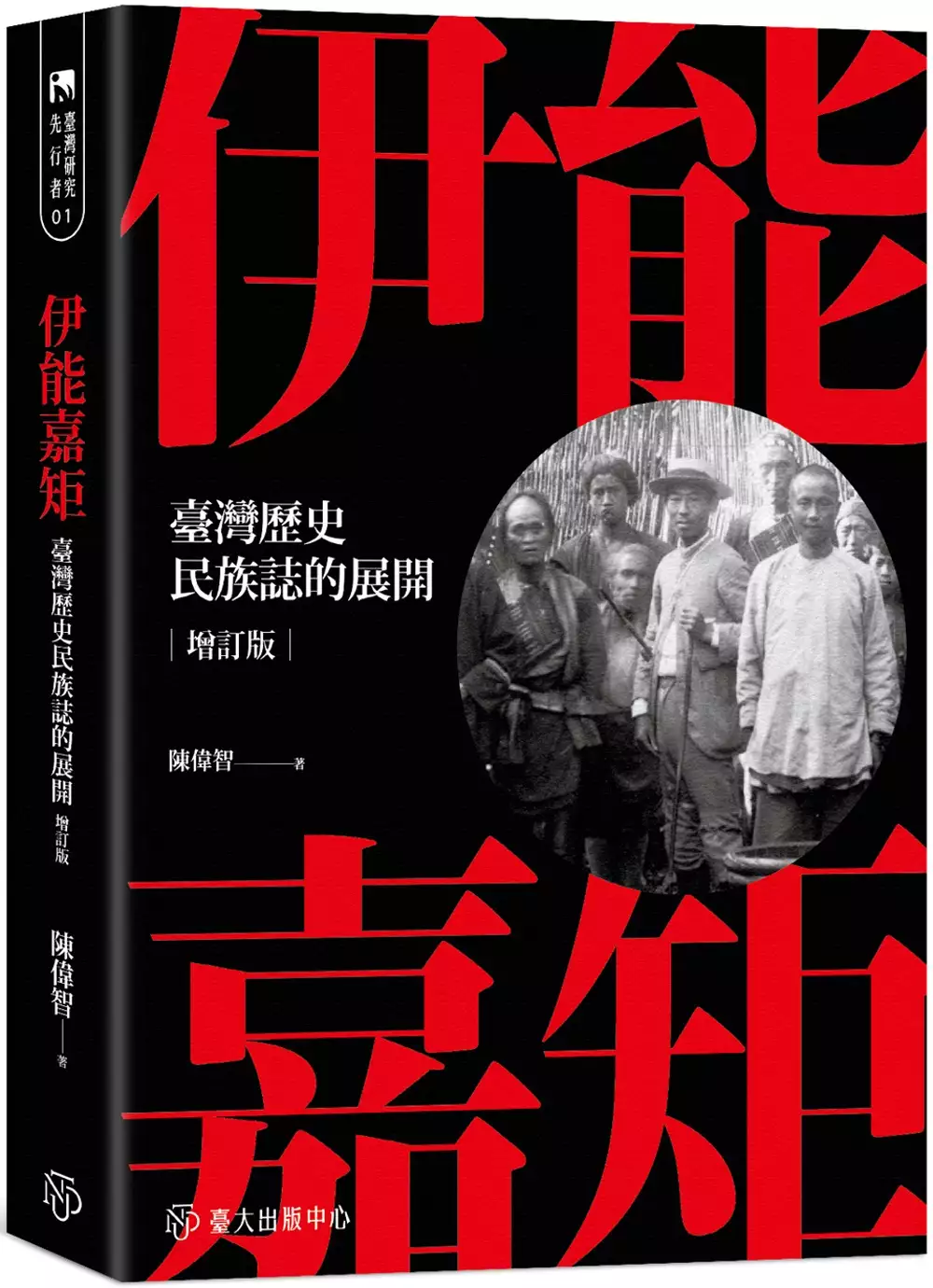

伊能嘉矩:臺灣歷史民族誌的展開(增訂版)

為了解決大致上 沒 問題 日文 的問題,作者陳偉智 這樣論述:

歷史學者楊雲萍教授曾說,「臺灣研究的都市」的任一曲巷小路,沒有一處沒有伊能嘉矩的「日影」的映照。在日治時期、戰後初期乃至今日,伊能嘉矩當年的足跡,確實影響了臺灣研究領域的每一個角落。 來自日本東北鄉村遠野的伊能嘉矩,隨著近代日本帝國的擴張,來到臺灣,在臺灣他一步步展開其臺灣研究的踏查足跡。殖民地時代結束之後,其作品更經歷了後殖民挪用與再生。透過對伊能嘉矩作品的分析,本書呈現伊能嘉矩及其時代;更透過伊能嘉矩,追蹤當代臺灣歷史文化建構的殖民印跡。 增訂版就伊能嘉矩的田野技藝、漢人社會研究、臺灣歷史書寫幾個部分,增加討論文字與圖片篇幅。附錄新增2014年以來臺灣與日本的伊能

著作出版與紀念活動的情況。本次修訂內容反映本書初版以來讀者與學界的批評與回饋,以及納入作者這些年參與伊能嘉矩著作校訂與策劃「重返田野」特展工作,重新閱讀與詮釋伊能嘉矩的心得。 ★ 隨書附贈伊能嘉矩〈蕃人研究標準〉研究要領圖(日文原件及其中譯版,27×80cm)★ 聯合推薦 本書以綿密的文獻檔案史料與民族誌資料解讀為基礎,全面檢視「臺史公」伊能嘉矩在田野文獻、族群分類及歷史研究上的先驅性貢獻及時代脈絡。作者結合學術史及後殖民研究的雙重視角,詳細剖析伊能臺灣研究的跨國網絡與知識系譜,進而解明日本殖民地學術的文化政治意涵。並從公共歷史的觀點,深入觀察解嚴以來關於伊能的各種紀念出版

與展示活動,從而對其臺灣研究業績提出嶄新的解釋和評價。從遠野到臺灣、從文獻到田野、從歷史到當代,本書不但是提供讀者迄今關於伊能最完整而深刻的學術傳記,更為臺灣史學史及後殖民史學,提供了細緻而動人的研究範例。──張隆志(國立臺灣歷史博物館館長) 《伊能嘉矩:臺灣歷史民族誌的展開》的出版讓我們看到年輕學者陳偉智近年以來所下的功夫與努力。與前人研究比較,陳不但介紹這位早期「臺灣通」的人生經歷和學術旅程,他也引用其對後殖民理論之深厚理解來批判伊能歷史文化理論內涵的政治性。若想了解伊能嘉矩之雙重知識脈絡、時代背景或研究方法,這是必讀的好作品。作者另外的貢獻乃是讓讀者更了解自己的歷史想像(包括臺灣

或原住民主體、現今的族群分類範疇、基本空間單元等)有多少還依賴著伊能嘉矩百年前所建構的殖民論述。就如作者在書尾所言「回到伊能嘉矩的時代,是為了重新在當下透過伊能嘉矩看到我們這個時代」。──費德廉(Douglas L. Fix,美國里德學院歷史系教授) 陳偉智這本書是討論兼具官員、人類學家、民俗學家、歷史學家以及記者身分的伊能嘉矩之代表性傳記,是帝國研究、概念史、人類學、以及東亞史等各領域之中受到歡迎的一本新作。這本卓越的書是基於仔細的、領域廣泛的第一手史料研究,而且它提出了更大的問題:包括制度化的知識以及社會界線的本質、民族以及種族間的關係。在這本書的許多優點之中,作者廣泛性的研究平

衡了同情的以及批判的觀點,描繪出伊能的制度性、文學的、以及組織的臺灣原住民研究,揭示了其複雜以及重層的計畫。他也說明了伊能如何扮演好他原住民文化報導者、日本官員、田野探查者,以及學者的多重腳色,以發展其種族分類與歷史論述,至今仍影響臺灣與日本的政治與學術。伊能嘉矩模糊了官僚與學界、學術與新聞學、以及理論與實務的界線,在他的時代完成了一些成就,並持續地影響了後來。簡單來說,伊能嘉矩的故事闡述了在帝國的年代中,現代社會學知識的政治基礎。──保羅.D.巴克萊(Paul D. Barclay,美國拉法葉學院歷史系教授兼系主任) 伊能嘉矩於日本殖民統治初期渡臺,主要以人類學以及文獻史學的方法詳細

地調查有關臺灣的「文化」,並遺留下相當多的研究成果。在思考殖民地支配與學術的關連性,以及有關臺灣「文化」在20世紀前半的論述空間之方面,考察伊能臺灣研究的方法,是特別重要的課題。關於這樣的主題,本書作者陳偉智長年來以銳利的問題意識、並陸續發表了優秀的研究。這本書為其集大成的研究成果,全書貫穿了審慎的方法論、細心的資料分析,以及簡單易懂的敘述。擁有這些特色的本書,在逼近伊能嘉矩臺灣研究的全像的同時,也見到了其影響的廣袤,可以說這本書的出版是很受期待的。──松田京子(日本南山大學人文學部日本文化學科教授)

環境法上撤銷訴訟原告適格之研究

為了解決大致上 沒 問題 日文 的問題,作者李訓兆 這樣論述:

中文摘要環境事件本身具備擴散性及不確定性之特徵,使得受其影響之人往往也沒有那麼固定的範圍,這顯示了環境事件中利害關係人之認定方式可能有與傳統行政行為相異之處,換言之,環境行政訴訟中的訴訟權能問題有重行加以檢視之必要。本文選擇以撤銷訴訟為核心,探討我國與日本法制中的環境訴訟原告適格判斷基準,尤其是第三人原告部分。多年來此一主題之相關文獻大致上仍以闡述發揮保護規範理論為主,間或有針對該理論之缺失作個案檢討。本論文則擬從更一般性的視角出發,先從私益、公益相互關係等法理基礎,反省第三人原告適格之源初意義,進而從相對人及第三人(利害關係相同或相反)兩個角度,重新定位環境事件訴權之學理基礎。本文認為,原

告適格的深層法理,其實是在「放寬權利救濟機會」與「控制法院訴訟負擔」間拿捏平衡之問題,因此,本文初步贊同了少數學者提出的「基本權」及「重大而突出之影響」此類較新的判斷基準。接著,從各種類型之環境實務案例分析中,呈現保護規範理論在不同案例中的具體操作情形,也同時凸顯出過於拘泥於此一判斷基準可能帶來的侷限。在隨後的章節,以日本法制及環境訴訟之發展作為參照,進一步對照出我國環境訴訟第三人訴權確實存在保護不週之缺失。最後,將上述章節作統整分析,指出當前基準與前述新基準之優劣異同,並呼籲我國法界慎重考慮此新基準在環境撤銷訴訟原告適格中的時代意義。關鍵字:環境事件、訴訟權能、利害關係人、法律上利益、保護規

範理論、基本權

岩波新書.中國的歷史5:中國的形成

為了解決大致上 沒 問題 日文 的問題,作者岡本隆司 這樣論述:

「一個中國」的大夢。 由四百年的歷史脈絡解讀 ──榮獲2020年韓國坡州圖書策劃獎── 從大清帝國成立到習近平時代, 探索「一個中國」大夢的歷史淵源, 以及四百年來多元與一體間的擺盪與掙扎。 「一個中國」、中國的一體化及其抱持的矛盾,並非由現今的中國政權才開始,它不僅有來自二十世紀初期的歷史淵源,更是必須回溯到清代的體制才能夠理解的問題。 本卷自十七世紀的東亞世界出發,當時多元勢力並存,直到清朝「盛世」崛起,才收拾了原本的混亂與殘局,並在十八世紀綻放多元共存的文化。直到十九世紀,清朝被西方與日本的衝擊所撼動,面臨崩解的命運,而在二十世紀的一片混沌之中,誕生了現代

的「中國」。四百年來,在多元勢力蔓延的「一體」與分離之間相互拉扯,中國的未來將何去何從? 得獎紀錄 榮獲2020年韓國坡州圖書獎(Paju Book Awards)之策劃獎(Planning Award)

公害訴訟中因果關係要件事實舉證責任之分配與減輕

為了解決大致上 沒 問題 日文 的問題,作者石勳平 這樣論述:

公害訴訟為現代型訴訟之一種,因污染行為與公害損害之間的因果關係,大多數情況下,難以直接觀察,且疾病的罹患是否為污染物質所導致往往難以證明。故依照我國民事訴訟法第277條舉證責任分配之一般原則下,要原告舉證該因果關係存在,對於原告受害者而言過於嚴苛。而民事訴訟法第277條但書可作為舉證責任減輕之規定,關於舉證責任減輕之手段,有證明度減輕、表見證明(大致上之推定)、舉證責任之轉換。而日本學說及實務另外提出間接反證理論、疫學因果關係理論來處理公害事件。本文主要乃就上述舉證責任減輕之手法之問題以及於我國相關公害事件有無適用的空間進行檢討。本文共分六章,第一章「緒論」合先敘明本文之研究動機、研究目的及

章節架構。第二章就「公害糾紛的民事救濟」進行討論,本處主要是著重於損害賠償之部分。第三章「舉證責任分配之一般法則」則是檢討一般舉證責任分配法則之問題以及舉證責任減輕之依據。第四章「公害訴訟因果關係舉證責任之減輕」乃就我國及日本處理公害事件所運用到舉證責任減輕的手法進行檢討,並探討當中的問題。分別為證明度的減輕、間接反證理論、表見證明(大致上之推定)、舉證責任轉換等。第五章「科學證據於法庭上之運用—疫學的手法與因果關係」則涉及到疫學因果關係的解釋,在該部分先說明疫學手法的內容,接著是就疫學因果關係於日本法上的適用以及如何從疫學因果關係所證明出的集團性因果推認出個別因果關係的方式,而以此種疫學因果

關係來認定抽象的因果關係時,是否有極限及問題存在,亦一併討論。當中特別檢討日本法院如何處理非特異性疾病的空氣污染事件。最後就運用疫學因果關係時所運用疫學調查結果此種科學證據呈現於法院時,法院對該科學證據應如何評價進行討論。