大般若經 PDF的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦釋定智寫的 心觀自在:《心經》發隱記附《妙觀初機》融心解 可以從中找到所需的評價。

中華大學 工業管理學系 林錦煌所指導 詹瑞起的 以系統動態學探討民眾之茶禪接受度 (2021),提出大般若經 PDF關鍵因素是什麼,來自於因果環路圖、系統動態學、茶、茶禪、接受度。

而第二篇論文國立臺北護理健康大學 生死與健康心理諮商研究所 陳錫琦、曾煥棠所指導 謝侑芯的 持名念佛與身心靈療癒之研究 (2020),提出因為有 持名念佛、身心靈、療癒的重點而找出了 大般若經 PDF的解答。

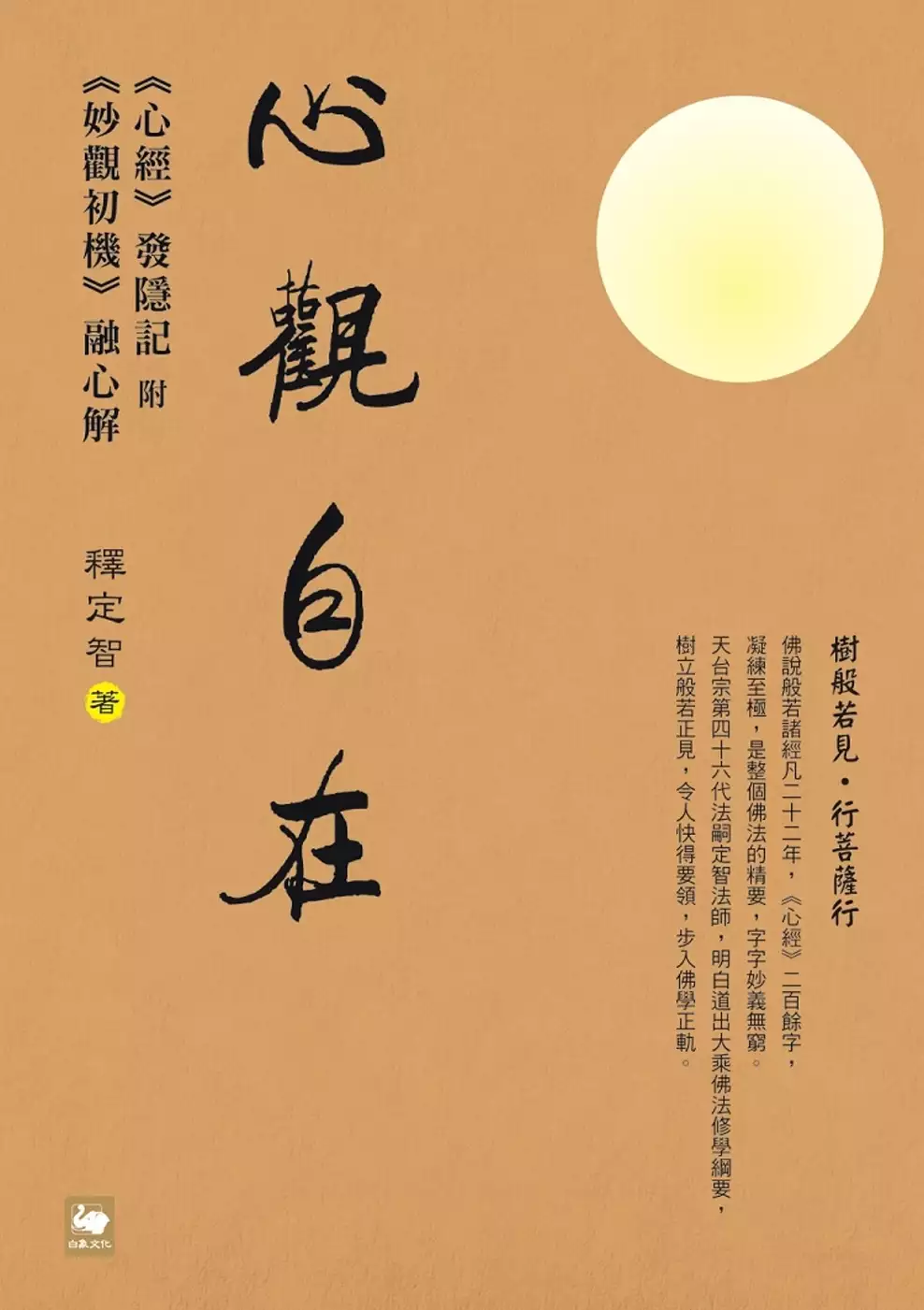

心觀自在:《心經》發隱記附《妙觀初機》融心解

為了解決大般若經 PDF 的問題,作者釋定智 這樣論述:

天台宗第四十六代法嗣定智法師講經,開示大乘佛法修學綱要。 ◎法師講經說法雖立足天台宗,但並不拘泥一宗一派,而是站在佛法總體高度上娓娓不倦,令人醍醐灌頂。 ◎上篇從全新角度闡述天台宗「圓融三諦」「一念三千」「一心三觀」「四種教觀」等核心理念,裨益初學佛法者修行。 ◎下篇依天台止觀將靜修法師所著《妙觀初機》消融於自心,簡明扼要地講解禪修的方針和精髓,從調身、調息、調心起,直至智慧圓滿。 ★樹般若見 行菩薩行 中國佛教八宗既屬大乘佛法,無不以般若為眼目,佛說般若諸經凡二十二年,《心經》二百餘字,凝練至極,是整個佛法的精要,字字妙義無窮。 天台宗第四十六代法嗣定智法

師,明白道出大乘佛法修學綱要,樹立般若正見,令人快得要領,步入佛學正軌。 ★禪意人生 圓融自在 定智法師以天台宗教義詳解千年佛學瑰寶──《心經》,從全新的角度闡述天台宗的核心理念「圓融三諦」「一念三千」「一心三觀」「四種教觀」等,引發《心經》深隱密意於少分,令初學佛法者依聞思慧以助修行,進而成就無上正等正覺。 此外,民國靜修法師所著《妙觀初機》是大部《摩訶止觀》的梗概,定智法師依天台止觀將其消融於自心,簡明扼要地講解了禪修的方針和精髓,明示行人依性德三千起修德妙觀,從調身、調息、調心起,直至智慧圓滿。 ★般若正見 佛學正軌 當代佛法絕後再蘇,尚未普行天下,大眾雖渴

仰、好樂佛法,然佛法深廣,難得門徑。定智法師將大乘佛法修學綱要明白道出,可令初學者樹立般若正見,步入佛學正軌。 本書深入淺出、提綱挈領,不僅是一部佛學專著,也是一本適合普通讀者閱讀的入門指南。書中既有嚴謹的修持指導,也傳達了禪意人生的智慧。 更多精彩內容請見 www.pressstore.com.tw/freereading/9789863587965.pdf 作者簡介 釋定智 2000年6月畢業於普陀山佛學院天台專宗研究班。早在1992年時,即在上海居士林鄭鐘福老居士的指導下,於觀心法門暗合其妙。之後遇普陀山佛學院研究生導師沈仁岩大德金指點撥,於天台圓宗窺得一隙

之明。2005年臘月於普濟寺戒忍大和尚處剃度為僧。2006年9月于雪竇山資聖禪寺受具足戒。2007年於青島湛山寺明哲老和尚處接法為天台宗第四十六代法嗣。自2000年9月至今,法師任教於杭州佛學院和天台山佛學院,講授天台宗課程。從2015年開始,法師先後接受了廣東尼眾佛學院、廣東佛學院、寧海慈雲佛學院、台州路橋天台宗佛學院女眾部研究班導師教職,為研究生指導天台宗課程及帶領大眾修學天台禪法。 法師講授的課程主要是天台三大部、天台五小部,以及《天台四教儀》《楞嚴經》《童蒙止觀》《六妙門》等經論,多次參加佛教學術研討會,並發表多篇佛教學術論文。 定智法師的博客:blog.sina.com.

cn/u/2452357311 內容提要 序言 上篇《心經》發隱記 般若波羅蜜多心經 導言 甲一、解釋經題 甲二、解釋譯人 甲三、正解經文 乙一、明顯般若 丙一、別序 丁一、明能觀之人 丁二、明所修之法 丁三、明所觀之境 丁四、明所得利益 丙二、正說分 丁一、明三觀破三惑 戊一、明能學之人 戊二、明所學之色蘊妙三諦法 戊三、例類餘四蘊 丁二、明觀成體顯 戊一、總示不思議法體 戊二、別顯妙法體 己一、陰入界即妙理 己二、明不思議不生滅十二因緣 己三、明無作四諦 己四、實智本具故無所得 丁三、明依體起用 戊一、明無所得妙宗 戊二、明般若妙用 己一、依法破障 己二、依法

證果 庚一、證菩薩斷德果 庚二、證諸佛智德果 丁四、結歎勝能 戊一、牒前起後 戊二、正讚歎 乙二、明密般若 丙一、牒前起後 丙二、正說咒語 結語 下篇《妙觀初機》融心解 《妙觀初機》序 妙觀初機 引言 甲一、示序 乙一、緣起 丙一、標人 丙二、明所依所願 丙三、正明緣起 丁一、刊印緣起 丁二、作序緣起 乙二、贊歎作者 丙一、贊精研台教 丙二、贊止觀相應 丙三、贊弘法領眾 丙四、贊公之著作 丙五、結贊為寶筏 乙三、敘序者與台宗因緣 丙一、敘與諦閑法師因緣 丁一、皈依諦老初聞台教 丁二、省悟止觀下手處 丙二、敘與靜修法師因緣 乙四、贊歎止觀功德 丙一、贊歎摩訶止觀 丙二、贊歎妙觀初機 丙三、引證

發願 乙五、明作序時間地點 甲二、示文 乙一、標題 乙二、明作者 乙三、正示 丙一、明坐儀所以 丙二、明修觀方法 丁一、明修觀前方便 戊一、正明前方便 己一、調身 己二、調息 己三、調心 庚一、斷絕外緣 庚二、觀己身身外 辛一、觀己身 壬一、觀四大 壬二、放四大 辛二、觀身外 壬一、觀依報六塵等 壬二、外放世界 庚三、放能放之心 庚四、明調適相 庚五、結 戊二、誡勸初心 丁二、明正修妙觀 戊一、明揀境 己一、明揀識為境 庚一、明修觀先明境之由 庚二、明立識陰為境之由 己二、明識陰相 庚一、正明識陰相 庚二、引古德證 庚三、明不辨真妄之失 庚四、誡勸初心 戊二、從境修觀 己一、牒前生後 己二、從

境修觀 庚一、明性修有殊 庚二、正明性修二德 辛一、明性德 壬一、總釋 壬二、詳解 辛二、明修德 壬一、總釋 壬二、明四句推檢 癸一、征問 癸二、推檢 子一、檢非心具 子二、檢非緣具 子三、檢非共具 子四、檢非無因具 癸三、結無一法可得 癸四、明推檢入寂 壬三、明三觀成就 癸一、明空觀 癸二、明假觀 癸三、明中道觀 壬四、結三觀不思議 癸一、明三觀非次第 癸二、明不可以言說 乙四、結 丙一、明為初心略明 丙二、結指摩訶止觀 後記 序言 近日拜讀杭州定智法師新著《心觀自在:〈心經〉發隱記附〈妙觀初機〉融心解》書稿,喜不自勝! 世尊住世說大小乘法,佛典結集,傳諸四方。中國佛教,

大小乘兼收並蓄,而以大乘佛法為主軸。大乘佛法以發菩提心、樹般若見、行菩薩行、成等正覺為要徑,其中又以樹般若見、行菩薩行為中樞。中國佛教八宗既屬大乘佛法,無不以般若為眼目。佛說般若諸經凡二十二年,結集而成大小諸部,傳譯東土者,玄奘譯《大般若經》六百卷,浩瀚無涯,文博而義約;玄奘譯《心經》二百餘字,凝練至極,文約而義博。 天台宗素以「教觀雙美」稱譽古今。欲學天台教,必首重般若;欲修天台禪觀,必倚依妙觀。當代佛法絕後再蘇,尚未普行天下,大眾雖渴仰、好樂佛法,然佛法深廣,難得門徑。定智法師飽學天台教觀,長年在佛學院及諸講肆弘揚天台,依天台圓教的立場,對最為流行的《心經》作深入淺出、提綱挈領的講解

,借講《心經》將大乘佛法修學綱要明白道出,可令初學者樹立般若正見,步入佛學正軌。智者大師將畢生禪觀的豐富經驗進行總結,「說己心中所行法門」,記錄整理而成《摩訶止觀》,為修證法華三昧指示捷徑。《摩訶止觀》卷帙巨大,說理敘事深邃繁廣,初學者難得其要。近代天台宗匠靜修法師乃著《妙觀初機》,撮《摩訶止觀》之精要以利初學行人。定智法師應今日大眾學佛修觀之急需,簡明稱述,令人快得要領,庶可避免盲修瞎煉。《〈心經〉發隱記》與《〈妙觀初機〉融心解》合刊印行,明示佛學禪觀門徑,對於廣大愛好佛學禪修的讀者,是個好消息!樂為之序! 釋道法 撰於柏林禪寺戒香樓 丁酉年秋九月(2017年10月) ●上篇《心經》發隱

記 〈導言〉 佛法從古印度傳到中國後,在廣袤的神州大地,形成了漢傳大乘佛教的八大宗派,而這八大宗派都與般若經典有著密切的關係。因此,千百年來,般若經典一直被中國的佛教徒所推崇。 《般若波羅蜜多心經》,全文總共二百六十個字,文字雖然簡短,義理卻十分深邃玄妙。佛陀四十九年講經說法,結集成三藏十二部經典,其核心就是六百卷的《大般若經》。《大般若經》再濃縮,就是這部小小的《心經》,《心經》再濃縮就是經題「般若波羅蜜多心經」這八個字,而這個經題又濃縮在一個「心」字上。因此,在佛教浩瀚的經典中,可以說《心經》是一切佛經的總綱,是整個佛法的精要,字字妙義無窮。因此,這部經典的殊勝和重要性,是其他經典難以比擬

的。 正因如此,大家喜愛《心經》的程度,甚至超過了《金剛經》和《妙法蓮華經‧普門品》,因而流傳非常廣泛。大正藏收錄有《心經》八種譯本,《心經》注疏在大正藏有五部,在卍續藏有五十六部(其中兩部與大正藏重複)。 《心經》究竟講了什麼呢?《心經》重點講了「心」。那這個心是什麼意思呢? 關於心的講解,唯識學有《百法明門論》《唯識三十頌》《唯識二十頌》《瑜伽師地論》《成唯識論》等著作。這些論典都是解釋凡夫心的狀態,同時講解了如何把凡夫心轉成聖人的智慧。這個智慧就叫般若波羅蜜,唯識學稱為轉八識成四智,四種智慧都到達彼岸了,所以叫般若波羅蜜。 但《心經》的「心」跟唯識的「識」有區別。唯識的「識」是指凡夫層面

的,只講了八個識,而《心經》裡面的「心」,不僅包含了凡夫的八個識,還包含了佛的圓滿智慧。所以《心經》的「心」既包括眾生心、菩薩心,也包括了佛的心,它是一切心的總綱,所以稱為《心經》。 《般若波羅蜜多心經》的「心」,是指十法界一切的心。我們十法界眾生的心,也包括菩薩心,菩薩其實也是眾生的一部分。除了佛法界,九法界眾生的心裡面都含有佛的智慧,都含有佛的知見。我們每一個人都可以向自己現前的一念心裡面去尋求佛的知見,從而能通達圓滿的智慧,所以我們要好好去理解這部《心經》的真正妙義。

大般若經 PDF進入發燒排行的影片

2018/04/15

特別感謝,

Jonathan、Nicole Marks。

所有視頻5天後能量失效,變為我個人筆記,過期無需點閱,將變為我個人筆記。另外我只對自己的言論負責,關於其他人的言論請不要私訊問我,信箱以爆滿..。

關於實像般若經: http://buddhism.lib.ntu.edu.tw/BDLM/sutra/chi_pdf/sutra3/T08n0240.pdf

請勿抄襲、請勿拷貝、請勿轉錄於任何其他平台。

關於我: Ratsawang.com

https://www.facebook.com/daxiw

以系統動態學探討民眾之茶禪接受度

為了解決大般若經 PDF 的問題,作者詹瑞起 這樣論述:

現代人因為生活緊張忙碌,身心的許多壓力很難得以釋放,就算是假日休息的時候也是常常無所適從。能舒緩緊張壓力的飲料有很多種,像是咖啡、茶都是可以舒緩緊張的飲料,但茶有個更勝於咖啡的優點與特色,就是在品茶時可以有特別的一番風味,即是以「禪」的方式來喝茶。用「禪」的方式來喝茶,除了茶本身對身體的益處之外,在品茶的過程中,更能以禪的方式來調整身心,達到更深層的放鬆與紓壓效果,這種品茶的方式即是「茶禪」。雖然茶禪是個好的活動,但民眾對其認知度卻不高,故本研究在於探討如何把茶禪這種良好的活動可以為民眾所認知與接受。為了探討民眾對於茶禪活動的接受度,本研究以系統動態學的因果環路圖的方式來進行系統性的分析。系

統動態學有著綜觀影響因素的優點,觀察因素之間的交互影響與關聯性,再透過系統動態學來分析出關鍵的驅動因子。本研究先建構三個主要的構面來探討,分別是茶文化體驗感、禪文化體驗感跟推廣吸引力。以茶文化體驗感構面而言,主要因素有宋代四藝匹配度以及茶本身的益處對於民眾的感受來探討;在禪文化體驗感構面而言,主要探討於禪修跟茶禪調身對於民眾身心的影響性;以推廣吸引力構面而言,探討哪些因素是可能會吸引民眾來接觸茶禪的活動,以達到推廣的效果。經由系統動態學的因果環路圖分析後,可以發現系統動態學的驅動因子有:插花美感度、掛畫美感度、茶種完整度、香品工廠用心程度、沉香比例、茶師導引力、身心修練時間、體驗茶禪調身次數、

老茶的陳度、禪環境特色、茶故事、佛學讀書會次數、禪學課程種類。透過分析後可以發現,這些驅動因子都是可以經由改變質量來讓因素產生互相影響的政策介入點。因為茶禪的諸多優點,可以分析出民眾對於茶禪的接受程度是高的,故本研究建議如下:提升插花美感度、提升掛畫美感度、提高茶種完整度、提升香品工廠用心程度、提高沉香比例、提升茶師的導引力、增加身心修練時間、增加體驗茶禪調身次數、增加佛學讀書會次數、增加禪學課程種類、增加禪環境特色、增加茶故事與提高老茶的陳度,經由此建議可以提升民眾對於茶禪的接受度。

持名念佛與身心靈療癒之研究

為了解決大般若經 PDF 的問題,作者謝侑芯 這樣論述:

本研究目的以佛教「持名念佛」修持法門觀點探討療癒歷程,並以身體、心理、靈性三個面向,來瞭解其療癒、轉化發展歷程之內涵。即持名念佛者面對病死苦的失落,如何從生命的轉化、對生命意義的重新詮釋反應在「自我」整體的身心靈各面向的療癒。採質性研究,透過立意取樣,以半結構式深度訪談來蒐集資料。選取三位念佛修持,三年以上者為研究對象,進行身心靈療癒歷程分析。 依據資料分析結果,本研究持名念佛者療癒歷程,歸納為下列階段:一、皆因身心疾病與佛接軌,開啟持名念佛,親身經歷發現念佛改變、軟化內在; 妄念不實,願自在做主;脫胎換骨後,對自身的貪嗔癡、生死體悟、世間看法,有不同的見解與不執的心念。持名念佛便成為

生命中不可或缺的精神食糧。二、深信病即是業,唯有阿伽陀藥,勝過世間一切藥,才能醫治眾生的根本疾病,相信念佛的法療可以獲得改善,同時要捨除對「我身」的執取。三、持名念佛後,心理呈現歡喜、平靜、安定、清涼、清明等效能;認為心念的重要,心安定不需外在五欲之樂來滿足;面對外境的覺照、覺觀明顯變強,更有懺悔、制止的作用;心安住當下,不會想去那裏;遇事心中自有答案;療癒轉變後沒脾氣,同時憂鬱症、恐慌症也改善。四、持名念佛,讓靈性渡過種種困境,如:業識考驗、四大分解的變化。靈性提升當下自性淨土;體證當靈性轉化將與肉體分開,並不受時、空限制,神遊十方,更相信真有佛、有淨土的存在。 最後根據研究結論,面對

現今人類多元複雜的病因,「法療-持名念佛」的選擇有助於身心靈療癒的管道,不僅滿足生存危機,獲得世間的現世利益、個人生命的安頓與跨越生死交關的超越本能,以因應再生的力量。更冀望跳脫世間身心格局,轉變靈性向內深化,悟入解脫次元境地,展獲新生;融入出世間看待世間,具有「超越性」的療癒是為最大終極關懷。依之而行,就能掌握善念的光明,開創積極的人生,令生命自在微笑。