太陽大氣層的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦平野芳信寫的 從蝸牛食堂到挪威的森林:解讀日本近現代文學中的飲食象徵 可以從中找到所需的評價。

國立雲林科技大學 化學工程與材料工程系 王怡仁所指導 林建富的 輻射冷卻微多孔膜之研究 (2021),提出太陽大氣層關鍵因素是什麼,來自於輻射冷卻、微多孔膜、田口實驗設計法。

而第二篇論文國立成功大學 地球科學系 林建宏所指導 林佳廷的 平流層驟暖期間大氣潮汐與行星波驅動電離層之變異 (2020),提出因為有 平流層驟暖、電離層變異、大氣垂直耦合、潮汐分解、大氣潮汐行星波、福衛三號、福衛七號、資料同化分析場、TIE-GCM大氣電離層耦合模式的重點而找出了 太陽大氣層的解答。

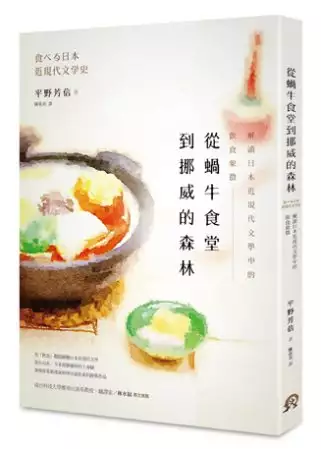

從蝸牛食堂到挪威的森林:解讀日本近現代文學中的飲食象徵

為了解決太陽大氣層 的問題,作者平野芳信 這樣論述:

從「飲食」觀點俯瞰日本近現代文學 從小川糸、吉本芭娜娜到村上春樹 用味蕾重新探索 日本文壇大師的經典作品 在村上春樹諸多與飲食相關的小說片段中,最教你印象深刻的是那一幕? 在其代表作《挪威的森林》裡,男主角渡邊徹前往醫院探視女友的父親,餵他吃下切成小塊、包了海苔、沾了醬油的小黃瓜。 「覺得東西好吃是一件好事。這是活著的一種證明。」──村上春樹如此寫道。 在山口大學教授平野芳信透過「飲食」主題,闡述日本近現代史側面的著作《從蝸牛食堂到挪威的森林》中,他認為小黃瓜之於《挪威的森林》,扮演了「靈魂食物」的角色,一如群陽子《海鷗食堂》中顯現了強烈民族性的「飯糰」

。 而同樣問世於一九八七年的,還有吉本芭娜娜的《廚房》。在這本發表於泡沫經濟起始期的話題作中,平野芳信認為「豬排飯」顛倒了男女角色,提出「女人讓出了廚房,男人可以毫無抵抗地進入這個城堡」的閱讀視角。對照於此,在泡沫經濟瓦解的翌年,亦即一九九一年誕生的劃時代作品《那年,我們愛得閃閃發亮》則以「出現了不做菜,更正確地說是不做家事的女主角」,堪稱先驗性地、活生生地描寫出二十年後的現代。 平野芳信身為日本近現代文學研究者,對於作品之間的相關聯性以及影響,知之甚詳。本書透過文學、性、女人、家族、文化、疾病及現代七大主題,與飲食相互交織,探討芥川龍之介、志賀直哉、川端康成、夏目漱石、正岡子規、

森茉莉、森鷗外、宮澤賢治、永井荷風、川上弘美等名家小說,並以「時間」串聯,使成系統,篇篇美味可口、輕鬆易讀。 名人推薦 南臺科技大學應日系教授 日本文學、文化研究者 林水福 專文推薦 作者簡介 平野芳信 一九五四年生於日本兵庫縣。早稻田大學教育學院國語國文系畢業。關西學院大學研究所日本文學博士前期課程修畢,博士後期課程學分修畢,專攻日本近代文學。目前是山口大學人文學院及東亞研究所的教授。 著有《村上春樹與「第一個丈夫之死的故事」》(翰林書房),《村上春樹 人與文學》(勉誠出版),其中《村上春樹 人與文學》已發行韓國譯本。另合著有《韓流百年的日本語文學》(人文書院),《村上

春樹與小說的現在》(和泉書院)等著作。 譯者簡介 陳系美 文化大學中文系文藝創作組畢業,日本國立筑波大學地域研究所碩士,曾任空中大學日文講師,華視特約譯播,現為專職譯者。譯有《魔法使夢見完全犯罪?》《假面飯店》《真夏方程式》《藍,或另一種藍》《像樣的不倫人妻》《左岸》《那年,我們愛得閃閃發亮》《腳本》《花宵道中》等書。 日本近現代文學「飲食」趣談 林水福 從靈魂食物到墮落的舌頭 陳系美 前言 第一章 飲食與「文學」 以料理小說看《蝸牛食堂》 幸運與巧合的重疊 開高健的《羅曼.尼康帝.一九三五年》 谷崎潤一郎《細雪》 志賀直哉與芥川龍之介之間 小說

家是天才? 似曾相識的《蝸牛食堂》 故事的樣板化 第二章 飲食與「性」 今日是往昔 精湛的故事開場 不可思議的世界 老人的性 另一面鏡子 生命的極限 雙刃劍 第三章 飲食與「女人」 甜點是另一個胃 喜歡甜點 男人與女人的里程碑 不幸的邂逅 時代改變了 夢中的廚房 第四章 飲食與「家族」 家庭劇 父親與女兒 文學才華的遺傳 甜蜜的房間 森鷗外的《雁》 老媽的味道 家族的悖論 第五章 飲食與「文化」 說到日本料理 「飯糰」的運命 當地美食.B級美食 中華料理的真髓 咖哩這種魔物 第六章 飲食與「疾病」 離別的早晨 天上的食

物 生命的豬排飯 快樂主義VS.合理主義 獺祭書屋主人 正岡子規 病床上的大胃王 第七章 飲食與「現代」 爵士咖啡館的老闆 《挪威的森林》的小黃瓜 南木佳士的《阿彌陀堂訊息》 故事的轉折點 《蜂蜜派》的「蜂蜜」與「派」的甜美關係 賞花百姓 開高健的白鳥之歌 現代文學的繼承者 後記 推薦序 日本近現代文學「飲食」趣談/南臺科技大學應日系教授 日本文學、文化研究者 林水福 一 國內飲食文學在焦桐大力推動之下,已經成為一種新的文類,是多數人關注的焦點,連帶地也牽動了與飲食相關的、文學之外的議題與行動,例如餐廳的評鑑、牛肉麵比賽等。 我個人曾於

1999年舉辦飲食文學國際研討會,會中發表的論文經篩選後同年由焦桐與我主編,時報出版社出版,名稱是《趕赴繁花盛宴的饗宴:飲食文學國際研討會論文集》。 相對於國內,日本近現代小說中談到飲食的相當多,例如谷崎潤一郎的《細雪》《鍵》《瘋癲老人日記》等多處談到飲食。其中,《鍵》的男主角為了促進性能力,大啖牛肉,在飲食與性的交互作用之下,最後踏上死亡之路而不悔。 平野芳信教授這本《從蝸牛食堂到挪威的森林:解讀日本近現代文學中的飲食象徵》日本原書取名為「日本近現代飲食文學史」過於沉重,容易給人「可能是富學術性、過於專業、無趣」的先入為主的觀念。 其實,就內容而言,作者無意建構一部「日本近

現代飲食文學史」,因為書中談論的作品不夠全面性,換句話說,作者其實是就自己較為熟悉的作家或作品加以分類,以「飲食」「性」「女人」等的主題加以論述;而用「時間」串聯,使成系統。 二 正因為「作者取自己較為熟悉的作品論述」,這本書才有趣,才避免成為一般刻板印象的《飲食文學史》。 作者雖是學院中人,但未使用專業的學術名詞,因此這本書容易閱讀;但另一方面作者專業讀書人的「特色」,發揮得恰到好處,點出一般人不易看出的「眉角」。 本書分為六章,第一章飲食與「文學」。 作者點出小川糸的成名作《蝸牛食堂》情節過於「巧妙」:「感覺像是為了讓河豚在故事中出場,才讓建築公司社長根岸恆夫

擁有河豚執照;想寫茶泡飯插曲,才設定這場宴會。」「甚至讓人懷疑,小川糸並非想藉料理寫小說,而是為了描寫料理才舖陳這些故事情節。料理並非作為素材來支撐故事,反倒是為了描寫料理才編出故事。」(所有引文取自本書,含譯文) 讓我聯想到村上龍的《料理小說集》也是類似情形。一開始以料理為主題的小說,難免會出現「為了料理而編故事」 谷崎潤一郎的《細雪》,為了描寫大阪船場沒落的富家四千金,尤其著重雪子身上。平野信芳將《細雪》歸類為「料理小說」,是因為其中也有描寫料理的地方。當然,與《蝸牛食堂》不同。 雪子作客東京時,幸子請她吃鯛魚、吃壽司,雪子雖然也覺得美味,「她經常在東京遙想關西的天空時…

…老闆的風采,在他刀下奮力彈跳的明石鯛和明蝦活繃亂跳的樣子……在東京也待了兩三個月,因為一直都吃紅肉生魚片,舌尖不禁憶起那明石鯛的滋味,眼前浮現那切口彷如夜光貝,從深處發出白色光芒的美麗肉色,奇妙的是,它看起來像阪急沿線的亮麗景色,也和蘆屋的姊姊和姪女的倩影合而為一。」飲食常勾起鄉愁,久居在外,尤其是留學異國,常想起故鄉的食物,可能是臭豆腐,也可能是燒餅油條,或者虱目魚粥。想起食物,也想起跟食物相關的人,或許是一起品嘗食物的人,也可能是為自己料理該食物的主人。 第二章飲食與「性」。 由於作者是日本近現代文學研究者,對於作品之間的相關聯性以及影響,知之甚詳,因此,能夠「畫龍點睛」說出

微妙處,以及兩者之間的差異,及其原因。 作者舉谷崎潤一郎的《瘋癲老人日記》和川上弘美的《老師的提包》為例說明。谷崎潤一郎一生以情愛書寫為主題。情愛,當然離不開性;而性又常與飲食牽連在一起。平野教授說,《瘋癲老人日記》和《老師的提包》猶如硬幣的兩面。兩者的情況很類似,都是描寫老男人和年輕女性之間的性愛或戀愛。前者是以主角卯木老人第一人稱的形式描寫,後者是以月子為第一人稱的視點描寫。然而,對於兩人的愛慕對象颯子與老師的內心描寫都幾近於零。兩者都描寫到香魚,前者提到我與妻子、颯子吃香魚的情形,老伴能把魚肉吃得一乾二淨,魚腸留給自己。而颯子則「吃剩的香魚殘亂不堪,比梅肉更為狼藉。我猜這也是有其用

意。」後者也是老師、阿悟和我三人一起吃香魚,只是這裡換成老師吃得乾乾淨淨,不留一片魚肉。接下來: 「人家本來就是個壞小孩。」我邊說邊用手去摸老師盤裡的香魚骨頭。柔軟的骨頭彎曲了。老師的手從我的肩膀移開,慢條斯理地端起酒杯喝酒。那一瞬間,我偎在老師身上。 對於這兩處,作者說:谷崎那邊有種奇妙的情色氛圍,而川上雖然沒有脫離日常領域,但飄散著一種性的氛圍。為何有這樣的差異。主要原因有二,一是年齡的差異,谷崎當時已七十五歲,川上則只有四十一、二歲。其次是,時代的不同。谷崎所處時代,「性」是避諱的話題;川上的現代,大家已認為「性」是文學的重要議題之一。 作者還舉向田邦子收錄在《回憶的撲

克牌》中的一篇〈三層肉〉說明借食物呈現性的氛圍,和性的暗示並非男性作家的專利。大意是:半澤與波津子第二次幽會時,半澤的身體不聽使喚,波津子藉著食物的比喻,讓半澤「東山再起」: 波津子沉默的執起半澤的手,滑下被單下自己的腹部。……提起自己國中時的往事……忙著鉤蕾絲……不料銀色的鉤針刺進肚子。……「用牙籤在酸槳果刺洞的時候,不是會發出噗滋一聲嗎?當時就發出同樣的聲音喲。」為了不讓半澤難堪,波津子故意說出自己最丟臉的糗事。那天晚上,半澤為自己彷佛年輕十歲的體力,感到十分驚訝。 「噗滋」的一聲,容易讓人產生性的連想。這應該是向田邦子的「刻意」安排吧!另外,以「三層肉」隱喻半澤˙波津子˙幹子

的三角關係,與半澤˙幹子˙多門的另一種三角關係。以食物隱喻多重的三角關係,讓人見識到向田邦子描寫手法的高明。 第三章飲食與「女人」。 作者舉了江國香織的《那年,我們愛得閃閃發亮》,指出主角笑子不會做菜,立春那天丈夫吃了她唯一親手料理的七草粥。這部作品幾乎沒出現比較像樣的料理。後來,「比較像樣的料理」是宴會的時候,然而,那是「一大籃堆得像山高的蔬菜沙拉,紅蘿蔔和白蘿蔔切得好大塊,連小黃瓜和萵苣都整顆放進去。」反映了現時女性不擅長或不願做料理的情形。但是,另一方面,常出現甜點名稱如泡芙、蛋糕等。 這一章個人覺得最有趣的是作者把村上春樹《挪威的森林》裡的主角渡邊徹歸類為「草食性男子

」。作者引森岡正博的說法,「草食系」與「肉食系」還可以分為「晚熟型」和「經驗豐富型」,再加上外表與內在不一致的類型,總共可分為八種。哪八種?恕我賣關子,請讀者閱讀本書。結論,渡邊徹是屬於「內在經驗豐富草食系,外在肉食系」類型。依據什麼呢?請看下文: 老實說,我已經對做愛沒什麼興致了。在星期六夜晚的喧囂中閒逛了三個半小時,在眺望性慾與酒精之類的交錯混合的莫名其妙能量之際,我開始覺得自己的性欲是微不足道的卑微東西。 可是後來遇到兩個女孩,和其中一個去了飯店。 但一上床之後,她卻宛如變了一個人。配合我手指的動作,她敏感地反應,扭動身體,發出聲音。我進入裡面,她的指甲便猛抓我的背,快

要高潮時,她叫了別的男人的名字十六次。我為了延遲射精而拼命算她叫了幾次。 自己內心並不特別企求性,可是一旦機會來了,卻表現得非常勇猛。這就是「內在草食系,外在肉食系」的「特色」。 第四章飲食與「家族」。 作者在這一章論及飲食與家族(日文中的家族,有時譯為家人較洽當)的關係。舉向田邦子的電視劇《寺內貫太郎一家》為例說明。 貫太郎是戶長,身高180,體重101公斤,靜江是長女,23歲,幼年玩耍受傷以致跛腳。貫太郎希望為她找個好人家,她卻喜歡上在石材公司上班,離婚,有個四歲兒子叫阿守的上條。有一天靜江到上條家代為照顧阿守,碰巧前妻幸噌子回來探望阿守。阿守想吃布丁,幸子準備給阿

守布丁時,靜江出言制止。因為醫生說,阿守今天只能吃稀飯。 疼愛孩子,給孩子喜歡的食物好呢?或者為了孩子的健康,限制他不該吃的,而給他有益食身體健康的好呢?我想這也是日常常碰到的問題。從飲食的描述,表現家人之間的關係與互動情形。 作者又舉森鷗外的〈雁〉與渡邊淳一的《化身》,兩者都出現「味噌煮青花魚」這道菜。〈雁〉裡女主角阿玉,為了父親嫁給高利貸業者為妾,得知受騙時巧遇大學生岡田,阿玉希望岡田能就自己脫離現況,於是以「討厭寄宿處晚餐的味增青花魚」為藉口,邀岡田出去吃飯散步…… 青花魚,在日本是庶民的食物,便宜又好吃。由於便宜,有人吃膩,不喜歡。同樣的「味噌青花魚」也被渡邊淳一應用

在《化身》這部小說。主角秋葉大三郎之所以會喜歡上在銀座酒店上班的小姐里美,就是因為男人想請里美吃她喜歡的東西時,里美的回答竟然是「味噌青花魚」!異於平常的儉樸、純粹心理和行動,「打動」了秋葉。 第五章飲食與「文化」。 日本料理已成為國際性食物,日本還拿日本料理申請世界文化遺產。飲食本身就是文化,自不待言。但由於地方不同,文化差異,因此,即使是同樣的料理也會「因地而異」。例如,台灣的日本料理大部分是「台式日本料理」,同樣的日本的「中國料理」也很少還保持「原汁原味」。飲食因地域而改變,即橘逾淮而枳,其實,是正常的。 作者舉群陽子的《海鷗食堂》為例,說明「飯糰」要成為芬蘭食物過程中

的「奮鬥」情形:幸江三十八歲時,突然心動,拜託父親的芬蘭籍徒弟在赫爾辛基開設《海鷗食堂》。幸江遇到日本觀光客小綠,兩人之間展開在飯糰加什麼材料才好之辯。儘管小綠提議作成炸螯蝦飯糰、麋鹿肉飯糰、鯡魚飯糰等,但最後被幸江否定了。她說:「飯糰是日本人的靈魂食物喔……改得太離譜也不太好。我認為飯糰還是鮭魚、鰹魚、昆布、梅子最好吃。這在日本是,在任何國家都是。」 這樣的堅持好壞是一回事,但顯現了日本人的「民族性」。日本食物,例如生魚片,天婦羅等成為多國的外來語,代表性食物,或許跟這種堅持並非無緣。 同樣的東西,即使在日本國內因地區也有名稱不同的情形,國人常說的「黑輪」,其實是音唸偏了,正確的

是「おでん」(oden)關西地方則稱為「關東煮」,我看過攤子上兩種名稱都寫的。 獅子文六在作品《香蕉》中說:「天龍今天的料理,只用了兩斤火腿,以冰糖熬煮……他常常掀開鍋蓋看看,一股難於言喻的芳香,從深紅色的肉塊與珍珠般的肥肉翻湧而上,令人陶醉神往,鼻子猛嗅。坦白說這和吃了沒什麼兩樣。因為他認為「香氣」才是中華料理的真髓。」老饕的谷崎潤一郎也有一篇「美食俱樂部」詮釋火腿白菜,極為精彩。 第六章飲食與「疾病」。 寫下膾炙人口的《銀河鐵道之夜》的宮澤賢治,有一首詩〈訣別的早晨〉弔念死去的妹妹,「……拜託我去幫妳取的一碗雨雪∕從銀河 太陽 大氣層的世界∕降下來的這最後一碗雨雪……∕我在

這裡由衷地祈禱∕妳吃的這兩碗雪∕能成為天上的冰淇淋……」把天上的雨雪比喻為冰淇淋,為即將死去的妹妹,竭盡所能,以達願望,讀來令人心酸。 高村光太郎也有一首〈檸檬哀歌〉寫摯愛的妻子智惠子臨終前的情形: 妳是那樣的渴望檸檬 在悲傷潔白明亮的臨終床上 從我手中接過一顆檸檬 用妳的皓齒喀滋一聲咬下 霎時黃綠色的香氣四溢 那數滴如天上瓊漿般的檸檬汁 忽然使你的意識恢復正常 ………… 智惠子晚年罹患精神病,光太郎全心全力照顧。智惠子逝世後,光太郎將對智惠子的深深的愛轉化為詩,寫下一首一首智惠子前的情狀,臨終的時時刻刻變化,以及死後無窮無盡的懷念。

文中提及谷崎潤一郎為了報答永井荷風提攜之恩,荷風來訪時竟然「提出所有存款」,請荷風吃牛肉。現代人,請吃牛肉,雖然也不便宜,但不算太特別。可是,那時,是二次大戰時期,一般人連米都不易吃到的非常時期呀! 荷風也算是個怪胎,喜歡吃的東西幾乎天天吃,他的《斷腸亭日記》記載:從三月十六日到二十日每天吃大黑屋(餐廳名)的豬排飯。隔二天又去,再隔兩天,又連著三天,天天去。 沒去的日子,不是天氣不好,就是臥病。難怪嵐山光太郎在《文人惡食》中說:「他(指荷風)吐出來的血裡,夾雜著飯粒。最後吃的大黑屋的豬排飯的飯粒。」 第七章飲食與「現代」。 舉村上春樹《IQ84》《挪威的森林》、

南木佳士《阿彌陀堂訊息》、開高健遺作〈珠玉〉說明「現代」的作者或者主角不只會「說」料理,還會「做」料理。而現代的料理重點不一定在料理者本身的「演出」,更著重於客人或接受者的「需求」。 村上春樹《挪威的森林》有主角渡邊徹去探望女友住院的父親,餵牠吃東西的一幕: 「你要喝水或果汁嗎?」我試著問。 「小黃瓜。」他說。 我菀爾一笑。「好啊。要不要包海苔?」 他微微點頭。我再度把床搖起來,用水果刀把小黃瓜切成容易入口的大小,包上了海苔,沾了醬油,用牙籤插著送進他嘴裡。他幾乎沒有改變表情的嚼了又嚼,然後吞下去。 「味道如何?很好吃吧?」我試著問他。 「好吃。」他說

。 「覺得東西好吃是一件好事。這是活著的一種證明。」 結果他吃光了一條小黃瓜。 病人需要的是簡樸的食物,而且這裡的小黃瓜也經過「切」和「包海苔」的小小加工。預言現代飲食由繁轉簡,回歸自然形態,稍加工? 三 這本書,如我開頭說的不是文學史之類的生硬無趣的書籍,雖然各章之間所提作品或有重複,但重點不同。我想如果當它是一本談飲食的散文書籍,泡一杯咖啡或茶,邊喝邊看,隨興所至即可! 第一章飲食與文學以料理小說看《蝸牛食堂》《蝸牛食堂》是小川糸身為作家的第一部小說,二○一○年改拍成電影,想必很多人都知道吧。這次為了著手寫「日本近代飲食文學史」(本書日文原書名直譯),我大

量閱讀了許多值得拿來討論的作品,《蝸牛食堂》就是其中一部重要的作品。起初我讀這本書,是因為書名有「食堂」二字。後來這本書發行文庫版,已經是銷量突破八十萬本的暢銷書了。但我在讀的時候也確實感到一種莫名的違和感。這種違和感,若以老派形容就是「如梗在喉」的感覺,而且一直拔不掉。因此本書第一章,我決定圍繞著這種莫名的違和感來談這本書。首先《蝸牛食堂》是個什麼故事?我來敘述一下大綱。* * *主人翁倫子,被同居的印度男友拋棄,因為打擊太大得了失語症。於是倫子返回暌違十年的故鄉,對向來不和的母親借錢,在老家的小酒廊Amoru 旁邊開了一間「蝸牛食堂」。倫子發揮她過去在國際色彩豐富的餐廳當廚師的經驗,做出的

料理發生了幾個奇蹟,進而口耳相傳使得當地人逐漸肯定鍋牛食堂。隔年二月中旬,在Amoru 慣例的河豚宴上,倫子得知母親就讀高中時有個大她一歲的未婚夫,兩人互相吸引、約定了終身。後來未婚夫去關西某大學的醫學院就讀,後來母親也追了過去,在京都念短期大學。但她到了京都時,未婚夫已經搬家了,兩人從此沒再見過面。母親更告訴倫子,她已經罹患癌症,來日不多,而且她的主治醫師正是那個未婚夫修一。接著母親和修一結婚了,但幾個禮拜後便撒手人寰。倫子深受打擊,即使春天到了也無法重新開張蝸牛食堂。直到有一天,看到一隻撞到自家玻璃窗身亡的野鴿。當她想埋葬這隻野鴿時,聽到母親的聲音,於是決定把野鴿料理來吃。這是母親過世後,

她第一次下廚做菜。當倫子吃下烤野鴿的瞬間,她的聲音恢復了。於是她下定決心重新開張,要在蝸牛食堂的廚房繼續做菜。幸運與巧合的重疊光看這部《蝸牛食堂》的故事大綱,若有讀者覺得怪怪的,我也不以為奇。因為我在整理故事大綱時,極力排除自己認為的違和感,但有一種難以掩蓋的突兀就是會滲透出來。我想這種突兀來自長年分隔兩地的舊情人,一個後來變成來日不多的患者,另一個成了主治醫師,兩人以這種身分重逢。總之就巧合來說,這個故事也太巧了。

太陽大氣層進入發燒排行的影片

木星是太陽系最大的行星,靠著它碩大的存在,幫忙穩固住了我們的太陽系。

它巨大的體型和引力,使得木星具備由氫和氦所組成的厚重大氣層。

這也造成不可思議的、存在數世紀的神奇風暴。

請多多支持和訂閱〜!

加入頻道會員:

https://www.youtube.com/channel/UCIG_f_x7GlHsLy18rkDUNrg/join

我們的的Facebook也在這:

https://www.facebook.com/whatiftaiwan

我們的英文YouTube頻道:

https://www.youtube.com/channel/UCphTF9wHwhCt-BzIq-s4V-g?sub_confirmation=1

我們的Instagram:

https://www.instagram.com/whatif.show/

#大膽科學

#whatif

#scifi

#木星

#太陽系

#大氣層

輻射冷卻微多孔膜之研究

為了解決太陽大氣層 的問題,作者林建富 這樣論述:

本研究將具有輻射冷卻效果的微多孔膜塗佈在熱融不織布上,製備微多孔膜以水性聚胺酯(WBPU)為高分子膜基底,易揮發的碳氫溶劑(IP-1620)作為致孔劑,於界面活性劑作用下形成均勻乳液,功能性填料採用具備反射太陽光能力之氧化鋅、二氧化鈦,添加三氧化二鋁、中空玻璃珠來增強整體的紅外線大氣窗口輻射率,使用刮刀法塗佈於熱融不織布,成膜方式則採用相分離法形成微多孔膜,並探討功能性填料其種類與添加量、致孔劑濃度、界面活性劑濃度對輻射冷卻效果的影響。首先使用紫外光-可見光-近紅外光光譜儀(UV-VIS-NIR spectrometer)與傅立葉轉換紅外光光譜儀(FT-IR)來篩選分別具有反射太陽光與高紅外

大氣窗口發射率的功能性填料。以田口實驗設計法分析太陽反射材料的種類與添加量、致孔劑添加量對於實驗結果的影響。同時也針對薄膜的微觀結構、拉伸強度、透氣性與輻射冷卻效果做研究。選擇氧化鋅與二氧化鈦作為太陽反射材料;中空玻璃珠與三氧化二鋁作為高紅外發射率材料。從田口實驗設計法得出最適化配方為氧化鋅10phr、二氧化鈦P25 3phr、致孔劑IP-1620 10phr的添加量。並在最後可以得到基於田口實驗的基礎上,添加3phr的中空玻璃珠有最好的降溫效果,可達5°C。

平流層驟暖期間大氣潮汐與行星波驅動電離層之變異

為了解決太陽大氣層 的問題,作者林佳廷 這樣論述:

位於中低層大氣的大尺度的劇烈天氣事件,特別是發生在冬天極區的平流層驟暖(Sudden Stratospheric Warmings, SSW)事件,是在大氣學界中被廣泛認為研究低層大氣與電離層垂直耦合的絕佳機會,極區平流層SSW事件影響電離層的範圍不僅是在垂直高度上,也包含極區到赤道的緯度範圍延伸,為何極區的SSW影響最劇烈地區的是位於低緯度的電離層?透過觀測與模式研究究竟哪些透過那些物理與化學機制和過程,將地球大氣層的不同區域連結在一起,一直以來是大氣學界之重要課題。早期的研究表明,低緯度電離層對於SSWs所引起的異常相當顯著且持久。在這篇論文中,首先我們對全球電離層分析場(Global

Ionospheric Specification, GIS)進行潮汐分解後發現,於2009年SSW事件中,其典型的半日 (12小時) 週期的電離層異常是由太陽和月球半日遷移潮汐 (solar and lunar semi-diurnal migrating tides, SW2與M2) 的疊加作用引起的。造成其半日變化呈現一個大週期振盪 (15天) 是SW2和M2之間拍頻的結果,且M2是造成SSW事件中觀測到的半日變化會隨天數延後現象的主要因子,這表明在SSW事件期間,月球半日遷移潮汐增強所扮演的重要性。然而SSWs通常只發生在北半球,卻於2019年9月南極地區發生了罕見且增溫幅度創歷史紀錄

的SSW,提供了研究南極SSW與電離層耦合提供了絕佳機會,這非常少被探索,因在氣象50年的歷史上,僅發生過三次南極SSW事件。同樣透過分析GIS的結果,我們首次發現於SSW事件中電離層中準六天振盪 (Quasi-6-day Oscillation, Q6DO) 隨時間演化和垂直結構的特徵,是由於SSW改變中氣層和低熱氣層平均風場,達成斜壓不穩定條件產生異常大振幅的準六天波 (Quasi-6-day wave, Q6DW) 所造成的。我們的結果表明,在電離層中觀測到的Q6DO特徵與過去研究的Q6DO氣候特徵在時間和空間上有很大不同,指出由南極SSW驅動之電離層變異的耦合機制復雜,極可能與SW2非

線性交互作用產生的次生波有關。最後,由於過去研究發現在中氣層與低熱氣層中的SW2在SSW事件中在振幅 (兩倍) 與相位 (提前2小時) 上有顯著的改變,故我們利用美國國家大氣研究中心所發展的電離層與大氣耦合模式(NCAR TIE-GCM)模擬,研究其電離層對於模式下邊界條件之SW2大氣潮汐的反應,透過四種不同SW2振幅與相位的組態,探討其對於大氣風場、電離層電漿密度、電動力過程及中性組成影響。其結果指出電離層對於SW2相位的提前,能夠產生符合早上電子密度增加與下午電子密度減少的典型半日變化之SSW電離層效應的特徵,但改變量與觀測有段差距,其機制是透過改變白天E層的電動力過程產生的半天變化的垂直

電漿飄移,且達穩定態的時間非常短 (一天)。另一方面對於增強SW2振幅的模擬實驗結果顯示,僅增強SW2振幅並無法重現典型的SSW電離層效應,而是造成電子密度早上傍晚減少中午增加的現象,且隨模擬時間一長,潮汐消散作用反而造成全面性的電子密度下降。然而當將SW2的振幅增強與相位提前兩者同時改變時,其造成的結果最為符合典型SSW電離層效應,在電漿飄移速度變化的大小也較為接近觀測。除此之外我們也發現在增強SW2振幅的實驗中,白天E層電動力過程對於SW2反應時間尺度起初較快 (數天),與SW2潮汐風振幅達穩定時間尺度一致,而潮汐消散作用對平均風場向西加速的反應達平衡所需的時間較長 (約一周),其較為緩慢

變化的平均風場又能繼續透過F層電動力過程反饋至電漿飄移,抵銷部分白天來自E層的貢獻。這些結果使我們更好地了解造成電離層變化的原因,尤其是低層大氣中的大尺度太陽熱力和月球引力所誘發的潮汐以及行星波向上傳播的作用。