太陽輻射對地球的影響的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姚建明寫的 毀滅,還是新生?黑洞的可能與奧祕:天體碰撞、吸收光線、扭曲時空……為什麼人們要研究星空與黑洞? 和賢濟華的 宇宙編年史:真理之書都 可以從中找到所需的評價。

另外網站太阳、地球与天气也說明:以及对大气温室气体、紫外线辐射、气溶胶和臭氧及其对人. 类、气候、空气和水质以及海洋和陆地生命的影响的监测。 太阳. 在整个地球历史中,地球从太阳获得的能量数量 ...

這兩本書分別來自崧燁文化 和城邦印書館所出版 。

國立雲林科技大學 化學工程與材料工程系 王怡仁所指導 林建富的 輻射冷卻微多孔膜之研究 (2021),提出太陽輻射對地球的影響關鍵因素是什麼,來自於輻射冷卻、微多孔膜、田口實驗設計法。

而第二篇論文國立宜蘭大學 綠色科技學程碩士在職專班 王宜達所指導 江政崎的 低熱傳導薄膜之特性研究 (2021),提出因為有 合成纖維織構薄膜、建設性干涉、TiO2/ZnO/TiO2塗層的重點而找出了 太陽輻射對地球的影響的解答。

最後網站太陽輻射:它是什麼- 綠色可再生能源 - Renovables Verdes則補充:La 太陽輻射它是一個非常重要的變量,用於了解我們從地球表面的太陽接收到的熱量。 ... 隨著人類活動造成的溫室氣體增加,太陽輻射對環境、動植物群和人類的影響越來 ...

毀滅,還是新生?黑洞的可能與奧祕:天體碰撞、吸收光線、扭曲時空……為什麼人們要研究星空與黑洞?

為了解決太陽輻射對地球的影響 的問題,作者姚建明 這樣論述:

宇宙的起源×黑洞的真相×星星的奧妙 地球不是平的,那你知道,地球其實也不夠圓嗎? 黑洞的重力場強到會「吃掉」光線,科學家們該如何觀測? 千變萬化的宇宙和奇形怪狀的天體那麼多,「索倫之眼」正在看著你! 身為宇宙的一分子,你有多了解我們所在的這個世界? 【認識宇宙,就從我們的腳下開始】 在古代,人類活動的地域非常有限,眼界自然也就十分狹窄。對於地球的猜想大都出於每個人直觀的感受,這樣地球的形狀也就以種種稀奇古怪的故事和神話傳說來表達了,科學思維的萌芽與宗教、神話和藝術幻想建立起一種曲折的連繫。 200多年後,亞里斯多德注意到月食時大地投射到月亮上的影子是圓的,由此推測大地是

球體。 在古代就已精確測量出地球實際大小的人,則是希臘時代亞歷山大里亞城的埃拉托斯特尼。他推算出地球圓周長39,600公里,跟現代測量數值僅差400公里,真讓現代人驚嘆不已! 【黑洞是什麼?該怎麼觀測它?】 黑洞是根據理論天體物理和宇宙學理論,借助於愛因斯坦的相對論而預言的存在於宇宙中的一種天體(區域)。 有關黑洞的描述、模型的確立和在宇宙中尋找黑洞,目前來說都還是比較錯綜複雜的。 簡單來說,黑洞是一個質量相當大、密度相當高的天體,它是在恆星的核能耗完後發生重力塌縮而形成的結果。 由於光線無法「逃逸」,所以黑洞不會發光,不能用光學天文望遠鏡看到,但天文學家可透

過觀察黑洞周圍物質被吸引時的情況,找到黑洞的位置,發現和研究它。 對於一般的天文愛好者而言,認識和了解黑洞可以幫助我們認識宇宙的物質的多樣性、滿足我們的好奇心,同時也可以激發我們探索未知世界的熱情。 【無奇不有的宇宙和多采多姿的天體】 1.黑寡婦星雲 黑寡婦星雲位於圓規座,由分子氣體構成,外形好似一隻可怕的蜘蛛。恆星產生的輻射將周圍氣體吹進兩個方向相反的「氣泡」,形成球莖狀的「身體」和「蜘蛛腿」。 2. 索倫之眼 「索倫之眼」這個名字來源於電影《魔戒》,實際上是指南魚嘴,它是南魚座中最亮的一顆星,距地球大約25光年。其熾熱的「虹膜」實際上是一個形成行星的物質構成的

環,環繞這顆恆星。 3.殭屍恆星 當一顆類日恆星死亡時,它會吞噬外層氣體,最後留下的屍體為「白矮星」。有時候,恆星屍體也會因為吸收附近恆星的物質起死回生。這種殭屍恆星被天文學家稱為「Ia型超新星」。 本書特色 本書為您介紹黑洞、中子星、脈衝星等,並透過淺顯易懂的語言介紹星雲演變成恆星、恆星演變成白矮星、中子星直至黑洞的歷程,引導愛好天文學的讀者領略宇宙的神奇與偉大。

輻射冷卻微多孔膜之研究

為了解決太陽輻射對地球的影響 的問題,作者林建富 這樣論述:

本研究將具有輻射冷卻效果的微多孔膜塗佈在熱融不織布上,製備微多孔膜以水性聚胺酯(WBPU)為高分子膜基底,易揮發的碳氫溶劑(IP-1620)作為致孔劑,於界面活性劑作用下形成均勻乳液,功能性填料採用具備反射太陽光能力之氧化鋅、二氧化鈦,添加三氧化二鋁、中空玻璃珠來增強整體的紅外線大氣窗口輻射率,使用刮刀法塗佈於熱融不織布,成膜方式則採用相分離法形成微多孔膜,並探討功能性填料其種類與添加量、致孔劑濃度、界面活性劑濃度對輻射冷卻效果的影響。首先使用紫外光-可見光-近紅外光光譜儀(UV-VIS-NIR spectrometer)與傅立葉轉換紅外光光譜儀(FT-IR)來篩選分別具有反射太陽光與高紅外

大氣窗口發射率的功能性填料。以田口實驗設計法分析太陽反射材料的種類與添加量、致孔劑添加量對於實驗結果的影響。同時也針對薄膜的微觀結構、拉伸強度、透氣性與輻射冷卻效果做研究。選擇氧化鋅與二氧化鈦作為太陽反射材料;中空玻璃珠與三氧化二鋁作為高紅外發射率材料。從田口實驗設計法得出最適化配方為氧化鋅10phr、二氧化鈦P25 3phr、致孔劑IP-1620 10phr的添加量。並在最後可以得到基於田口實驗的基礎上,添加3phr的中空玻璃珠有最好的降溫效果,可達5°C。

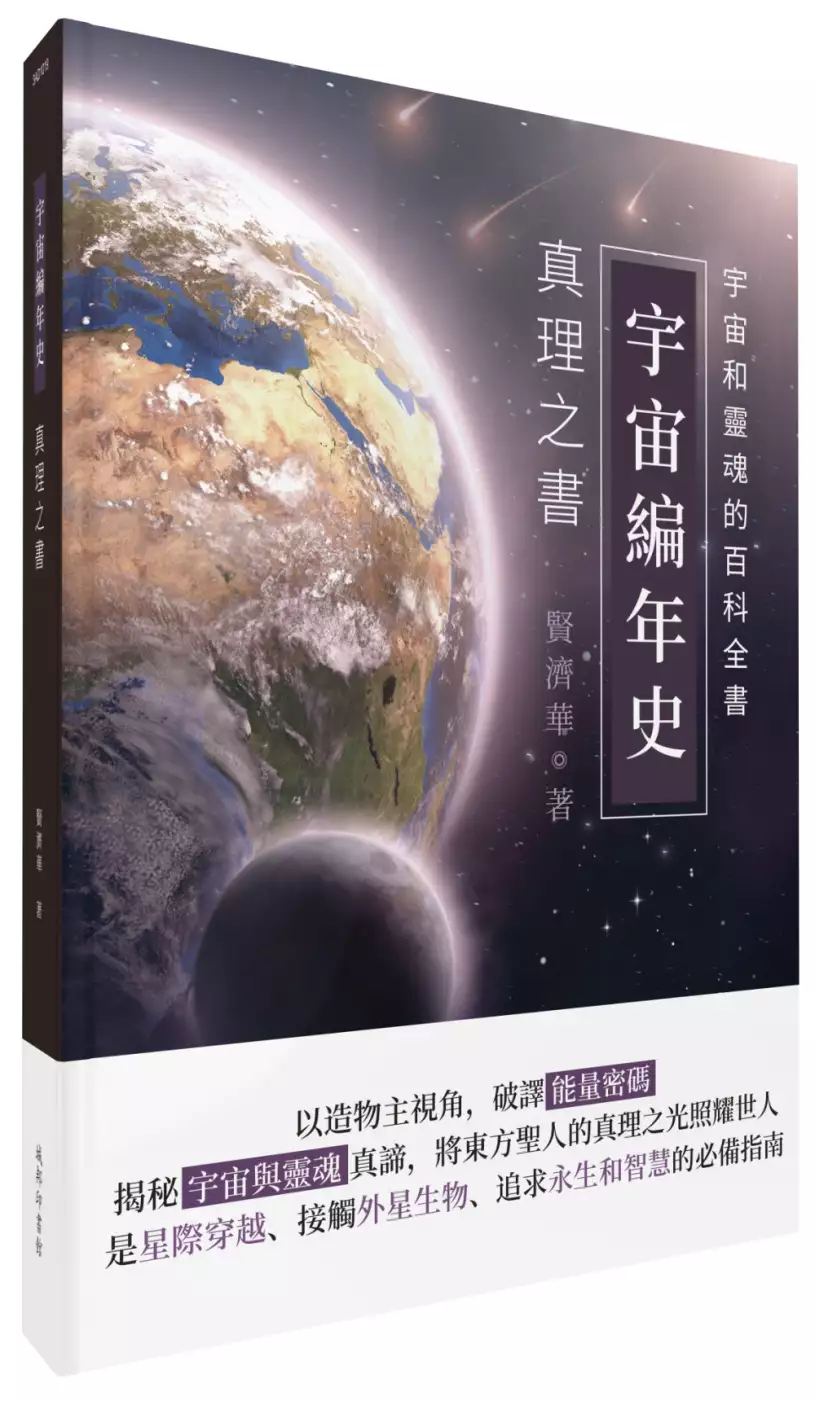

宇宙編年史:真理之書

為了解決太陽輻射對地球的影響 的問題,作者賢濟華 這樣論述:

以造物主視角, 破譯能量密碼, 揭秘宇宙與靈魂真諦, 解答了困擾世人已久的靈魂三問。 宇宙是原始高低能量交互的產物,高、低能量形成的「能量場」即是空間,時間為能量流逝速度的計量單位。在生命誕生之前,時間與空間本不存在,宇宙萬物僅存在於生命的感知中。宇宙無形無相,一切皆因生命的感知而有了種種分別。 現實生活中,元素與元素彼此趨合而有了這個燦爛繽紛的世界。但實際上,世界萬物以能量的形式同處於各維度空間,構成元素的各級能量受多重時間和空間的影響而從未真正獨立相合。因此,有形的一切都是不存在的,它們均因生命的感知而相互假合為一個整體。這些因生命感知而看似趨合的事物,又被稱為「假

合體」。 萬物本不存在,宇宙中的一切皆以能量的假合態而相對存在。物種感覺器官的感知範圍不同,而分處不同的維度感知世界,這一現象又稱「萬物假合現象」,這一理論為「萬物假合理論」,而研究這一理論的學說為「萬物假合學說」…… 本書首次提出宇宙E-理論,包含宇宙十一能量定律、感知念理論、生命感知學說、十維感知空間等。全書由浩渺的宇宙、繽紛的生命、遙遠的地球、短暫的人類文明和造物主聯盟等五大篇章組成。

低熱傳導薄膜之特性研究

為了解決太陽輻射對地球的影響 的問題,作者江政崎 這樣論述:

「合成纖維織構薄膜」材料搭配建築結構使用日漸普及,尤其應用於建築物表面。而太陽對地球照射的能量約50 %屬於紅外光波段區域,若藉由疊層不同折射率之表面塗層應可反射其所對應波長之光線,進而降低熱能傳遞效應;然而,製備過程需同時考量塗層於可見光間接反射及紫外光吸收所造成纖維織構潛在劣化影響。本研究選取二氧化鈦(Titanium dioxide, TiO2)及氧化鋅(Zinc Oxide, ZnO)為塗層材料,透過旋轉塗佈法於纖維織構薄膜表面依序製備TiO2、ZnO及TiO2光學塗層,進而探討織構表面被覆不同厚度之薄膜對於照射光路徑之影響。實驗包括:(1) 表面形貌觀察;(2) X光繞射分析;(3

) 接觸角量測;(4) 紫外/可見光光譜分析。結果顯示,經由旋轉塗佈法進行纖維織構表面製備TiO2/ZnO/TiO2塗層後,可滿足四分之一波長奇數倍。經塗層光學特性檢測後,TiO2/ZnO/TiO2三層塗層可促進紫外光波段吸收,同時提升可見光及近紅外光之反射效率,且呈現較低之可見光間接反射率。本研究成果具未來建築薄膜材料應用及發展之潛力。

太陽輻射對地球的影響的網路口碑排行榜

-

#1.太陽能資訊中心太陽能的專家台灣節能規劃服務中心太陽能專業 ...

十、大氣透明度:太陽光線係透過地球的大氣層後才到達地面,因此大氣層中含有之雲量、煙、霧、灰塵及氣體之含量,即大氣之混濁程度,均會影響太陽輻射的能量,陽光通過 ... 於 www.tec.url.tw -

#2.太阳辐射管理地球工程对海洋酸化影响的模拟研究

太阳辐射 管理地球工程对海洋酸化影响的模拟研究[J]. 气候变化研究进展, 2019, 15(1): 41-53. Zuo-Long WEN,Jiu JIANG,Long CAO. Simulated effects of solar ... 於 www.climatechange.cn -

#3.太阳、地球与天气

以及对大气温室气体、紫外线辐射、气溶胶和臭氧及其对人. 类、气候、空气和水质以及海洋和陆地生命的影响的监测。 太阳. 在整个地球历史中,地球从太阳获得的能量数量 ... 於 library.wmo.int -

#4.太陽輻射:它是什麼- 綠色可再生能源 - Renovables Verdes

La 太陽輻射它是一個非常重要的變量,用於了解我們從地球表面的太陽接收到的熱量。 ... 隨著人類活動造成的溫室氣體增加,太陽輻射對環境、動植物群和人類的影響越來 ... 於 www.renovablesverdes.com -

#5.太阳活动对近百年气候变化的影响研究进展Progress in studies ...

后,对太阳辐射和太阳活动对地球大气的影响逐渐成. 为多种学科交叉的重要研究领域。 2.1 温度. 目前,全球气候变暖是国内外研究的热点问. 题,也是具有争议的问题, ... 於 www.researchgate.net -

#6.【课标解读】运用资料,描述地球所处的宇宙环境 - 新浪

其他知识,如太阳辐射的能量来源与传递、太阳的内部结构和大气结构、各种太阳活动及其产生的原因等,不必详加分析,可以作为铺垫知识学习。“影响”应从对 ... 於 k.sina.cn -

#7.太陽活動對地球大氣的影響|香港天文台(HKO)

答:太陽活動變得活躍時,太陽耀斑爆發、日冕物質拋射等現象變得頻繁,太陽風中的高能粒子會增多,太陽釋出的極短波輻射(如X-射線、紫外線)也會增多。 於 www.hko.gov.hk -

#8.太陽輻射

太陽與地球之間的距離,太陽輻射入射角等不斷的改變,地球所吸收到的太陽輻射也隨之而變。主要的影響因素有三種:地球公轉軌道的偏心率變化(eccentricity),黃赤交角變化( ... 於 www2.csic.khc.edu.tw -

#9.地球能量收支- 維基百科

由於赤道接收的來自太陽的能量較兩極多,入射太陽短波輻射在地球不均勻地分布。入射能量被大氣圈和水圈吸收,通過地表水的蒸發、對流、降水、風和洋流進一步分布。當入射的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#10.地球工程(2)地球工程與生態影響 - 科技大觀園

太陽輻射 管理法雖然能夠針對地球溫度做出直接有效的影響,但如此只關注在「降溫」的地球工程方案,會對地球生態產生巨大的衝擊,改變全球降水模式、破壞臭氧層,導致更 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#11.新报告探讨太阳辐射修正问题 - UNEP

本周早些时候,联合国环境规划署(环境署)发布了一份报告,对太阳辐射修正(用来给地球降温的一系列技术)的研究现状及其潜在风险和影响进行了研究。 於 www.unep.org -

#12.太陽活動的變化及影響 - 科學部落格

我們地球所接收的太陽輻射約有70%被大氣、陸地及海洋所吸收(30%被反射回太空中),然後經過能量的轉換來支應大氣的環流。 太陽表面的活動現象. 人類對 ... 於 blog.ntsec.edu.tw -

#13.有此一說/宇宙射線全球暖化元兇? - 國際 - 自由時報

地球 上空的大量雲層,會將太陽輻射反射回太空,冷卻地球,而丹麥國家太空 ... 他說,人類活動產生的二氧化碳,對氣候變遷的影響,比科學家認為的低。 於 news.ltn.com.tw -

#14.《太阳辐射对地球的影响》-重庆手机台

本节微课是2019人教版必修第一册第一章第二节《太阳对地球的影响》的部分内容,认识太阳辐射对地球以及自然地理环境和人类活动的影响。 於 www.cbg.cn -

#15.近50年来中国地面太阳辐射变化及其空间分布 - 生态学报

近50年来中国的地面太阳辐射出现了先减少后增多趋势,与地球的先“变暗”后“变亮”过程相一致。 ... 说明城市化对太阳辐射的变化有一定的影响。 於 www.ecologica.cn -

#16.(高一地理)太阳辐射和太阳活动对地球的影响 - 津云

高一地理)太阳辐射和太阳活动对地球的影响. 2022-09-07 津云. 津云不对任何来源于第三方的内容承担责任,任何单位或个人如认为视频内容涉嫌侵犯您的版权,请向我们 ... 於 www.tjyun.com -

#17.推動氣象變化的熱機

圖六:1985年四月,雲對輻射的影響(單位:瓦/平方公尺) ... 要解答這問題,我們必須了解大氣成分、地表特性、雲量等影響太陽及地球輻射的因子。 於 lib.cysh.cy.edu.tw -

#18.地球接受太阳辐射能量变化对板块构造影响的估算术 - 地质科学

(2016)则对洋中脊两. 侧岩石进行地球化学分析,认为元素变化(Cu、Fe、Mn、As)趋势同太阳辐射变化存在. 一致性,证明水热变质作用也受到了类似的影响。这些 ... 於 www.dzkx.org -

#19.太陽輻射 - 中文百科知識

在輻射到地球時,會對地球大氣層造成影響,所有有了地球有了四季有了冬暖夏涼,同時,地球大氣也會對太陽輻射造成影響。如果紫外線沒有被大氣層或是其他的保護裝置 ... 於 www.jendow.com.tw -

#20.太陽輻射對地球有哪些影響?太陽總輻射感測器的分類及應用

太陽輻射 直接為地球提供了光熱資源,地球上生物的生長髮育均離不開太陽。太陽輻射能還維持著地表溫度,是促進地球上水體運動、大氣運動和生物活動的主要 ... 於 www.gushiciku.cn -

#21.給地球撐起“太陽傘” - 新華網

另一類方法,碳回收技術旨在直接減少CO2的排放量或間接的通過增加對碳的吸收力來降低大氣中的CO2含量。兩者對比,一旦實施太陽輻射管理技術,將很快起到 ... 於 big5.news.cn -

#22.常问的问题1.1 : 哪些因子决定地球的气候? - IPCC

由于其内在动力作用的影响,以及影响气候的外部因子(称为强迫)的变化,气候系统随 ... 改变地球的辐射平衡有三种最基本的方法:1)改变入射的太阳辐射(例如由于地球轨道 ... 於 archive.ipcc.ch -

#23.正确的是( )A.太阳辐射是地球上获得能量的唯一源泉B ...

太阳辐射对地球影响 的叙述,正确的是( )A.太阳辐射是地球上获得能量的唯一源泉B.太阳辐射是地球上地震活动、火山爆发的主要动力C.煤、石油和天然气是从地下开采 ... 於 zujuan.xkw.com -

#24.天文學概論:我們的太陽 - Sprite

現行的恆星理論對太陽的能源、結構、成份變化、總光度(發光能力)與表面溫度等, ... 這些太陽活動是相當的壯觀的景象,而且大多在很短的時間內直接或間接的影響地球的 ... 於 sprite.phys.ncku.edu.tw -

#25.太阳辐射在大气中的减弱 - 中国科普博览

二氧化碳对太阳辐射的吸收比较弱,仅对红外区4.3微米附近的辐射吸收较强,但这一区域的太阳辐射很微弱,被吸收后对整个太阳辐射影响不大。 此外,悬浮在大气中的水滴、尘埃 ... 於 www.kepu.net.cn -

#26.北半球冬至日時太陽的輻射強度規律是 - 三度漢語網

除了這一點以外地勢的高低和一些天氣的狀況都會影響太陽輻射量。 於 www.3du.tw -

#27.全球暖化溫室效應- 鼎立綠色科技

'全球變暖潛能'(Global Warming Potential) · 各種溫室氣體對地球的能量平衡有不同程度的影響。 · *輻射力的定義是由於太陽或紅外線輻射份量的轉變而引致對流層頂部的平均 ... 於 www.dunlabigs.com -

#28.紫外线辐射

暴露于紫外线辐射对皮肤和嘴唇的长期影响包括: ... 全球太阳紫外线指数显示地球表面太阳紫外线辐射水平,由世卫组织、联合国环境规划署、世界气象 ... 於 www.who.int -

#29.太陽活動對地球影響沒想象的那麼大

在太陽活動極大的年份,耀斑、日冕物質拋射等爆發性事件大大增加,爆發時的電磁輻射、高能帶電粒子流和高速等離子體雲侵襲地球,會直接影響現代人類的 ... 於 zj.people.com.cn -

#30.地表子系統) 的能量收支(Ch2-2) - 鼎文公職

對地球 系統. (I)而言,進. (342)=. 出. (107+235),. 整體. (I). 能量可保持平衡。 •. 太陽輻射. 342. (太. 陽. 溫. 度. 高. 於 www.ting-wen.com -

#31.對流層大氣能量的主要來源- 科學月刊Science Monthly

本文結合大氣分層與地球能量流動的方式,詳細介紹對流層的能量如何流動。 ... 問題,即「對流層大氣的能量主要是受太陽輻射或地球輻射的直接影響? 於 www.scimonth.com.tw -

#32.地球上的太阳辐射 - PVEducation

上述因素会对地表接收到的太阳辐射产生若干影响。这些影响包括地表接收到的总功率,光谱组成以及光的入射角度。某个关键的影响会导致特定位置的太阳辐射 ... 於 www.pveducation.org -

#33.太阳辐射对我们产生的影响有哪些你知道么?看看本篇吧

地球 所接收到的太阳辐射能量虽然仅为太阳向宇宙空间放射的总辐射能量的二十二亿分之一,但却是地球大气运动的主要能量源泉,也是地球光热能的主要来源 ... 於 m.chem17.com -

#34.你如何解釋太陽對地球的加熱? - 空間博客 - Blog espacial

當大氣吸收地球輻射時,它會升溫並最終將這種能量上下輻射,並再次被地球吸收。 因此,地球表面不斷地 ... 太陽對地球的不均勻加熱有什麼影響? 氣團的運動源於太陽對 ... 於 planetariodevitoria.org -

#35.地表能量平衡的长期变化及其对气温变化的影响

太阳 短波辐射是地球气候系统的能量来源。 地球气候系统发射长波辐射以维持能量平衡,保持. 温度基本不变。 大气顶能量平衡方程. 於 www.dess.tsinghua.edu.cn -

#36.雲與能量循環

地球 從太陽獲得的大部分能量為電磁波譜中的可見光(透過大氣的短波輻射) 部分。約30%的太陽能量在 ... 雲對地球輻射平衡的影響究竟是如何測得的呢?例如測量無雲的晴天 ... 於 web.fg.tp.edu.tw -

#37.太陽光

直接照射的陽光亮度效能約有每瓦特93流明的輻射通量,其中包括紅外線、可見光和紫外線。明亮的陽光對地球表面上每平方米提供的照度大約是100,000勒 ... 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#38.氣候 - 南華大學

2.1 地球截取太陽輻射. ▫ 地球的天氣型態(例如,降雨量分佈). 受到被大氣圈所截取的太陽輻射,以. 及地球的旋轉和運動而影響. –盛行風和洋流 ... 於 necis.nhu.edu.tw -

#39.城市环境所对到达城市表面太阳入射辐射能的时空分布研究及 ...

太阳辐射 是地球表面的主要能量来源,预测到达地表的太阳入射辐射量对于 ... 的太阳辐射能量分布很不均衡,这种不均衡现象还受季节和天气等因素影响。 於 www.iue.cas.cn -

#40.太陽輻射 - 華人百科

地球 所接受到的太陽輻射能量僅為太陽向宇宙空間放射的總輻射能量的二十億分之一,但卻是 ... 太陽向宇宙空間發射的電磁波和粒子流. 分類. 直達日射和漫射日射. 影響. 於 www.itsfun.com.tw -

#41.太陽輻射管理(SRM):我們能減緩全球暖化的速度嗎?

這個想法是大膽地將一些太陽輻射反射回太空,在這些輻射使地球變暖之前減緩地球變暖 。 ... 這意味著硫酸鹽氣膠的注入可能會對健康產生長期的影響 。 於 climatescience.org -

#42.太陽對地球的影響

太陽對地球的影響 ,最重要的就是提供穩定的光和熱,持續滋養著地球上的 ... 為什麼有時候太陽也會發射一些會傷害我們的短波輻射以及高能粒子,造成惡劣. 的太空天氣。 於 www.ss.ncu.edu.tw -

#43.黯淡年輕太陽(Sun)的矛盾(下) | 科學Online - 臺灣大學

如果沒有任何其他的回饋機制,太陽輻射減少30%,會導致地表溫度降低7%。 地球影響氣候的各種回饋機制彼此牽扯糾纏、相當複雜。 於 highscope.ch.ntu.edu.tw -

#44.太阳活动如何影响全球变化 - 重庆市气象局

从长时间尺度看,太阳活动显然会对地球气候产生一定影响。 ... 第二种为“自上而下”机制,即太阳紫外辐射变化能引起地球中高层大气物理化学性质的 ... 於 cq.cma.gov.cn -

#45.是溫度300 K物體的16倍!! 太陽短波輻射和地球長波輻射(圖片來源

UV-C 是最強的紫外線,具有致命性,但對地球的生物卻無影響。(因UV-C 會被大氣層中的臭氧與氧所吸收而使其到達地球表面的輻射量幾乎為零). 淺談紫外線. 於 www1.geo.ntnu.edu.tw -

#46.太空氣象與輻射的預防 - 國家實驗研究院

太陽風伴隨太陽閃焰與日冕物質拋射直衝地球而來,除了會對太空人與衛星造成威脅,也會干擾衛星定位系統以及通訊衛星的運作,甚至癱瘓地面的電力系統,造成大範圍的停電。在 ... 於 www.narlabs.org.tw -

#47.太阳辐射及对地球的影响- 在线观看- 教育- 乐视视频

太阳辐射 及对地球的影响,名师学易精品课,初中自然地理知识点详解,教你如何拿高分! 於 www.le.com -

#48.地理:《太阳对地球的影响》课件新人教必修 - 人人文库

第二节太阳对地球的影响一,为地球提供能量1.太阳大气的成分巨大炽热的气体球主要成分:氢氦表面温度:6000K2.太阳辐射1什么是太阳辐射2太阳辐射的 ... 於 www.renrendoc.com -

#49.太阳对地球的影响 - 资讯- 中国天气网

未被大气吸收或反射(例如云层)的太阳辐射可到达地球表面。地球吸收了其中的大部分能量,一小部分被反射回太空。总共大约70%的入射辐射被地球大气层或其 ... 於 news.weather.com.cn -

#50.“太阳辐射对地球的影响”教学实践与思考 - 维普网

... 对一线地理教师提出了更大的挑战。新课改背景下,地理教学如何开展、核心素养如何落地生根等问题困扰着一线的地理教师。本文以“太阳辐射对地球的影响”为例, ... 於 www.cqvip.com -

#51.溫室效應是什麼?溫室氣體有哪些?與全球暖化有什麼關係?

自工業革命以來,地球的暖化與升溫速度大幅提升,常聽到有人說是溫室效應 ... 的顏色也影響到反照率,淺色的植披反照率高,可以反射多一點太陽輻射; ... 於 www.greenpeace.org -

#52.太陽風暴有多危險,竟和你家蓋在什麼岩石上有關?

在比較小的地域範圍內,地表下方的地質組成可能會對磁暴的造成的潛在威脅產生巨大影響。英國地質調查局(British Geological Survey)的地球物理學家夏蘭 ... 於 www.natgeomedia.com -

#53.溫室氣體與環境變遷

因此,如果地球氣候只受太陽輻射的影響,在輻射平衡之下,遠古地球大氣應比目前低幾十度。(魏國彥、許晃雄,1997)。然而近年來由於人為因素而使二氧化碳( CO2)、甲烷( ... 於 www.sdec.ntpc.edu.tw -

#54.太陽輻射在到達地面之前會經過厚厚的大氣層 - 人人焦點

地球 大氣層中的某些成分會吸收太陽輻射的能量,而這種吸收作用是具有「選擇性」的。 ... 【備考乾貨】太陽輻射的影響因素及應用,太陽活動對地球的影響. 於 ppfocus.com -

#55.太陽輻射的類型:特徵和運行網絡氣象

了解與太陽輻射有關的所有信息,存在的類型以及其對地球和生命的影響。 指數. 1 什麼是太陽輻射; 2 ... 於 www.meteorologiaenred.com -

#56.太阳辐射试验

太阳辐射对 产品的影响主要是由加热效应和光. 化学效应产生的。 ... 为了模拟直接的自然暴露,辐射光源必须经过过滤,以便提供与地球上的日光相似的光. 谱能量分布。 於 file.yizimg.com -

#57.對環境的影響• 全球暖化 - 能源通識站

地球 表面的熱量主要來自太陽,太陽輻射主要以光的形式令地球受熱。為了平衡吸收的入射能量,地球亦會向太空輻射出等量的紅外線。而大氣中的溫室氣體(Greenhouse Gas, ... 於 www.ls-energy.hk -

#58.溫室效應與全球暖化 - 臺灣國家公園

溫室氣體包括二氧化碳、甲烷、臭氧及氟氯碳化物等,其生命週期12年至200年不等,影響的時間長、範圍廣。依據環保署的定義,從太陽輻射出來的光線原本波長 ... 於 np.cpami.gov.tw -

#59.太陽輻射對地球有哪些影響?太陽總輻射傳感器的分類及應用- 每日頭條

太陽輻射 ,是指太陽以電磁波的形式向外傳遞能量,太陽向宇宙空間發射的電磁波和粒子流。太陽輻射所傳遞的能量,稱為太陽輻射能。地球所接收到的太陽輻射能量雖然僅為 ... 於 kknews.cc -

#60.《太阳对地球的影响》PPT免费下载

太阳源源不断地以电磁波的形式向四周放射能量,这种现象称为太阳辐射。 太阳辐射能量来源:太阳内部的核聚变反应. 太阳辐射对地理环境的影响. 太阳直接为 ... 於 www.1ppt.com -

#61.太空气象及其对地球的影响- 环境百科全书

但是自20世纪80年代以来,太阳也多次对地球的电场、磁场和温度场产生 ... 也正是由于太阳的存在,才有了电磁辐射、宇宙辐射、太阳风、宇宙间持久或 ... 於 www.encyclopedie-environnement.org -

#62.太阳对地球的影响有哪些,太阳辐射原来这么重要 - 腾讯

太阳对地球的影响有哪些,太阳辐射原来这么重要 · 1)太阳直接为地球提供了光、热资源,地球上生物生长发育离不开太阳。 · 2)太阳辐射能维持着地表温度,是 ... 於 new.qq.com -

#63.太阳对地球究竟有哪些影响?(附课件实例) - 凤凰网

太阳内部的氢氦核聚变产生的热量会源源不断的地以电磁波的形式传递给地球。 (一)太阳辐射对地球的影响:. 为地球提供光热资源:维持地表温度;地球上大气 ... 於 ishare.ifeng.com -

#64.太阳辐射会加剧全球变暖吗?答案是NO! - 扬子晚报

针对今年世界气象日的主题——“太阳、地球和天气”,近期《直击天气与 ... 不掉的辐射会积累沉淀在身体里,对DNA、对细胞环境、对血液环境都会产生影响。 於 www.yangtse.com -

#65.地球磁场正在减弱,科学家:地球生命将暴露在太阳辐射下 - 网易

当地球磁场变得更加脆弱,太阳辐射和带电粒子更容易穿透地球的屏障,而对地球上的生命体产生直接危害。磁暴带来的影响也会更强烈,由于磁场对一些天气 ... 於 www.163.com -

#66.【專欄】地球工程會引發戰爭嗎? | 民報Taiwan People News

地球 內部的變化,太陽和宇宙的輻射等,都有可能對地球生態環境造成不可估量的影響。不過,其中二氧化碳的排放,人類貢獻是最大的毋庸置疑。所以,呵護環境 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#67.太阳辐射对我国气候的影响

点火加热装置太阳辐射对我国气候的影响 1、为什么说太阳辐射是气候形成的最基本因素 气候差异主要是地球表面温差造成的,而地球表面的温度主要是受 ... 於 www.17tex.com -

#68.如果太陽消失了一周會怎樣呢? - 草根影響力新視野

雖然它肯定會讓海灘遊客們感到很痛苦,但失去太陽也會對地球和居住在地球上的人產生更 ... 太陽輻射一周的最大影響不是在地球表面,而是在外太空。 於 grinews.com -

#69.海水冷暖知多少 - 臺灣海洋教育中心

海洋占地球表面積的70%左右,對地球的氣候狀況的影響非常重. 大。這些重大的影響中, ... 而中高緯度太陽斜射海面,每單位面積的太陽輻射能量較小海. 於 tmec.ntou.edu.tw -

#70.太阳活动对地球气候和天气的影响 - 气象

太阳常数其实并不真是一个常数,它具有5‰左右的变化。TSI代表的到达大气顶的太阳辐射量,并不能完全作用于大气层,其中约有30%的能量会反射回太空中 ... 於 qxqk.nmc.cn -

#71.太陽11年總輻射量增加0.1%:對地球影響重大@ 歡迎 ... - 隨意窩

太陽 11年總輻射量增加0.1%:對地球影響重大2013年01月19日09:07 新浪科技這六張圖片是從太陽動力學觀測站(SDO)選來的,代表著每六個月的太陽活動情況 ... 於 blog.xuite.net -

#72.驚人科學新發現:二次大戰削弱地球大氣層 - BBC

大氣層對地球和人類具有最重要的保護作用,比如削弱太陽輻射,保溫等。大氣變化影響著氣候變化,地球生物的正常發育和生長,對人類影響重大。 於 www.bbc.com -

#73.進擊的熱輻射,都市熱量的主因——《都市的夏天為什麼愈來愈 ...

地球 上除了少數表面光滑的物體之外,大部分物質的放射率都在0.9 至0.95 左右,差異不大。 長波輻射會加熱空氣使氣溫上升. 短波與長波對表面溫度及空氣溫度的影響也截然不同 ... 於 pansci.asia -

#74.2020年国家公务员考试常识积累:太阳辐射对地球的影响

今天公考通(www.chinagwy.org)给大家带来的是关于“太阳辐射对地球的影响” ... 太阳辐射对地球的影响1、太阳辐射能是维持地表温度,促进地球上的水、 ... 於 www.chinagwy.org -

#75.《未來海平面上升,主因是【太陽輻射溫度上升】,溫室氣體的 ...

☆《未來海平面上升,主因是【太陽輻射溫度上升】,溫室氣體的排放是次要因素。》 ... 會對地球造成明顯影響、如停電就是日冕質量拋射所造成。1989年時的1場太陽風暴, ... 於 cofacts.tw -

#76.哪些因子決定地球的氣候? | 交通部中央氣象局

因而,人類已經顯著地改變了全球大氣的化學成分,進而對氣候產生了實質的影響。 因為地球呈球形,到達熱帶地區的太陽能量比到達較高緯度地區的能量多,因為在緯度較高的 ... 於 www.cwb.gov.tw -

#77.會影響到地球對太陽輻射的反照率,使- Clearnote

森林面積上升代表樹變多二氧化碳減少,二氧化碳減少代表溫室效應減弱,溫室效應減弱代表全球暖化變慢,全球暖化變慢導致冰層變多,冰層變多導致反射 ... 於 www.clearnotebooks.com -

#78.太陽用巨大的太陽耀斑襲擊了地球!為強度最大的輻射 - 明日科學

在人們越來越依賴科技技術的時代,太陽耀斑及日冕物質拋射對人類生活的負面影響也越來越大,科學家認為太陽耀斑若真對出現大規模爆發,它所產生的電磁脈沖 ... 於 tomorrowsci.com -

#79.太阳粒子如何影响地球气候变化?它会破坏我们的臭氧层

当我们思考太阳对地球的气候产生影响时,通常会想到太阳辐射,我们非常清楚紫外线辐射灼伤皮肤所带来的痛苦。尽管太阳为地球生命提供能量,但潜在的 ... 於 www.kepuchina.cn -

#80.影響氣候變遷的外在因子

的範圍為0.000483-0.060791,週期約為100,000年. 影響. 偏心率越大,年. 輻射量越小. 上述偏心率變化,. 對太陽輻射入射. 地球的年累積量. 變化約為0.014%. 到-0.12% ... 於 140.121.160.124 -

#81.溫室效應:造成全球暖化衝擊生態環境

溫室效應(Greenhouse effect),根據環保署的環保名詞定義為:從太陽輻射出來的 ... 長,會被二氧化碳等氣體阻擋,不容易散失於大氣外,以致地球上的溫度逐年增高。 於 e-info.org.tw -

#82.【專欄】地球工程會引發戰爭嗎? - Yahoo奇摩新聞

地球 內部的變化,太陽和宇宙的輻射等,都有可能對地球生態環境造成不可估量的影響。不過,其中二氧化碳的排放,人類貢獻是最大的毋庸置疑。所以,呵護環境 ... 於 tw.yahoo.com -

#83.太阳辐射- 快懂百科

在辐射到地球时,会对地球大气层造成影响,所以有了地球,有了四季,有了冬暖夏凉,同时,地球大气地会对太阳辐射造成影响。如果紫外线没有被大气层或是其他的保护装置 ... 於 m.baike.com -

#84.太陽輻射_百度百科

地球 所接受到的太陽輻射能量雖然僅為太陽向宇宙空間放射的總輻射能量的二十二 ... 詳細介紹; 影響因素; 太陽常數; 變化特點; 地面輻射; 太陽照射; 波長分佈; 輻射強度 ... 於 baike.baidu.hk -

#85.光电传感器监测太阳辐射对全球气候变化的影响

自然因素涉及太阳辐射和太阳活动的变化、地球宇宙环境、大气环流、海洋环流和海气耦合以及地球自身的各种运动,如火山爆发、自转等。 太阳是地球能量的 ... 於 solar.ofweek.com -

#86.溫室氣體 - 氣象應用推廣基金會

地球 上的萬物隨時均在做能量(透過傳導、輻射、對流三種,對空氣而言,以輻射最為重要)交換工作,溫度越高的物體,它的最大輻射量波長最短,因為太陽的 ... 於 www.metapp.org.tw -

#87.太阳辐射 - Kipp & Zonen

太阳辐射. 请点击这里,首先阅读有关太阳、大气和地球的更多信息。 太阳向地球发射的辐射波长范围广, ... 短波长(高频)的能量大,因此对生物和化学系统的影响更大。 於 cn.kippzonen.com -

#88.全球8大嚴重災難都是它害的!溫室效應是什麼?溫室氣體有 ...

溫室效應導致全球暖化影響環境甚劇。unsplash by Magdalena Kula Manchee ... 當大氣層中聚積過多太陽輻射的熱能,就會造成地球均溫上升。 於 esg.gvm.com.tw -

#89.文獻回顧: 太陽輻射及紫外線對微生物失活作用的 ... - 銘傳大學

的UVB (280-320 nm)到達地球表面[2]、波長最短的UVC (<290 nm)則被臭氧層、 ... 的機制;(2)太陽輻射對徽生物失活的影響;(3)光敏劑運用於空氣中微生物的失. 活作用。 於 www1.mcu.edu.tw -

#90.太陽光

直接照射的陽光亮度效能約有每瓦特93流明的輻射通量,其中包括紅外線、可見光和紫外線。明亮的陽光對地球表面上提供的照度大約是每平方米100,000流明或100,000勒克司。 於 www.wikiwand.com -

#91.【归纳整理】什么是太阳辐射?对地球有哪些影响?影响因素有 ...

地球 所接受到的太阳辐射能量虽然仅为太阳向宇宙空间放射的总辐射能量的二十二亿分之一,但却是地球大气运动的主要能量源泉,也是地球光热能的主要来源 ... 於 www.sohu.com -

#92.幫地球裝上「太空泡泡」防護罩,擋掉太陽輻射! - 商業周刊

換言之,泡泡能跟著兩個天體一起移動,穩定漂浮在太空中,不受太陽或地球任一方的引力影響。 麻省理工學院的實驗室負責人拉帝(Carlo Ratti)解釋,只要把 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#93.太陽輻射- 教育百科

地球 大氣上界所接受的太陽輻射量隨時間和地點而有不同,尤其與太陽表面的黑子活動強弱有關。太陽輻射在穿越地球大氣層時,會被大氣中的臭氧、二氧化碳、水氣所吸收。其在 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#94.太阳辐射对地球的影响 - BiliBili

【高中地理】大气的受热过程,包括太阳辐射,地面辐射,大气逆辐射。 必修一1.2-1 太阳辐射对地球的影响. 3501 --. 於 www.bilibili.com -

#95.知识点:太阳对地球的影响 - 知乎专栏

1、太阳大气的成分主要是氢和氦;太阳辐射能量来源是核聚变反应。 2、太阳辐射:源源不断的以电磁波的形式向宇宙空间放射能量。 3、太阳辐射对地球的 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#96.太阳辐射、冰量和二氧化碳影响东亚第四纪气候—论文—科学网

东亚及周边海域典型黄土、湖泊、石笋、海洋沉积记录分布图。 夏季温度(a)、降水(b)及年均温(c)和年降水(d)对地球轨道参数、CO2和冰量变化的响应。 於 news.sciencenet.cn -

#97.【歸納整理】什麼是太陽輻射?對地球有哪些影響?影響因素有 ...

晴朗的天氣,由於雲層少且薄,大氣對太陽輻射的削弱作用弱,到達地面的太陽輻射就強;陰雨的天氣,由於雲層厚且多,大氣對太陽輻射的削弱作用強,到達地面 ... 於 read01.com