太 久 沒 抽水肥的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦久留飛克明寫的 當我們住在一起:64種居家常見的超級生物! 可以從中找到所需的評價。

國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 王志弘所指導 陳敬杰的 祖先哪裡去?臺灣住宅的異質現代化之路 (2015),提出太 久 沒 抽水肥關鍵因素是什麼,來自於住宅史、傳統性、現代性、意識形態、漢人社會。

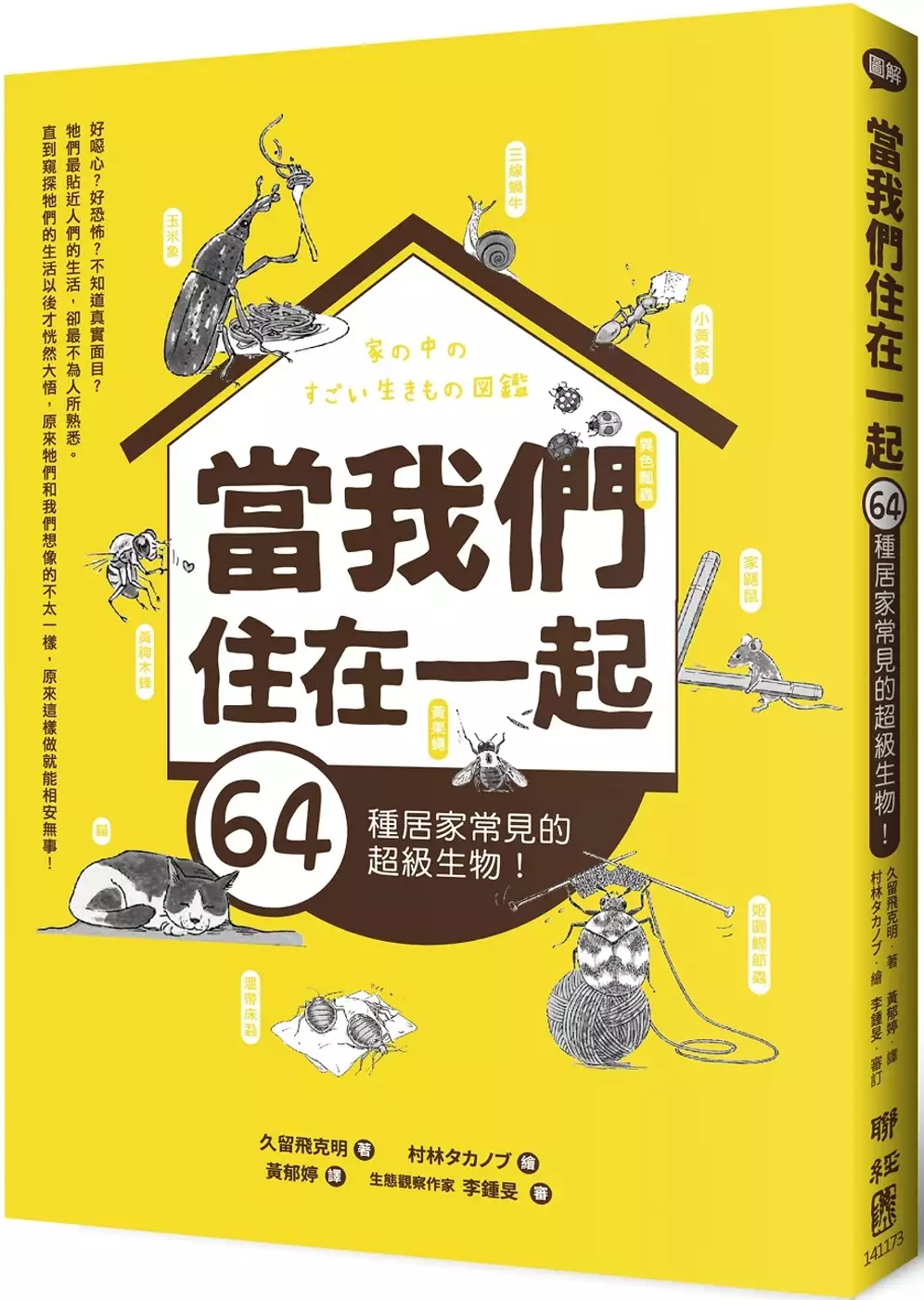

當我們住在一起:64種居家常見的超級生物!

為了解決太 久 沒 抽水肥 的問題,作者久留飛克明 這樣論述:

好噁心?好恐怖?不知道牠們的真實面目? 牠們最貼近人們的生活,卻最不為人所熟悉。 直到窺探牠們的生活以後才恍然大悟, 原來牠們和我們想像的不太一樣,原來這樣做就能相安無事! 64種與我們住在一起的生物們, 牠們平常躲在哪裡?過著什麼樣的生活? 透過牠們自白,讓我們一起來窺探這群神祕的生物吧! 來聽聽最牠們想告訴人們的事情,說不定你就會覺得其實牠們挺可愛的: 「每個星期用吸塵器清潔一次寢具或地毯不就好了嗎?」(肉食蟎) 「老是第一眼就誤會我們,其實我們一點都不壞呀!」(蠅虎) 「洗洗澡,洗洗頭就沒事啦!」(頭蝨) 「我們吃掉你們的房子喔!因為營養嘛

~」(家白蟻) 「我們不迎合人的,不過這沒關係,對吧?」(貓) 「陽台借一下嘛,我們的大便可以當做肥料喔。」(野鴿)

祖先哪裡去?臺灣住宅的異質現代化之路

為了解決太 久 沒 抽水肥 的問題,作者陳敬杰 這樣論述:

本研究嘗試以漢人傳統住宅格局與漢人傳統意識形態「異化」形式的中心──公媽廳,於戰後住宅格局的移轉觀察,重訪臺灣城鄉發展歷程中,住宅傳統性與現代性的張力。藉此局部重寫臺灣住宅的社會文化史,並反映既有臺灣建築史書寫的侷限。為此,研究者彙整官方檔案、書籍報刊,佐以家戶親屬深入訪談和測繪,檢視現代性降臨臺灣之後,公媽廳於日治時期、戰後土地改革、現代農宅運動、工農轉型等歷史進程中的角色。接著,本研究部份接續人類學者P. Steven Sangren,視漢人傳統意識形態為一種扭曲真實生產力來源,卻又具社會生活整合和再生產能力的特殊「異化」觀點,擴展一種以漢人傳統意識形態與住宅格局為物質基礎的辯證式分析架

構。據此,本研究提出兩項發現:第一項稱作家屋象徵秩序的「安全閥」,是一種源自傳統和現代格局相互衝突的實作方式。家戶為了縫補斷裂的家屋象徵秩序,必須倚靠現代結構系統,來修正現代住宅格局的錯誤,以含納具有人倫位序和特殊時空觀念的傳統住宅格局生產模式,調解祖先難以名狀的庇蔭與作祟。它牽涉大家庭成員持續擴充,最後因衝突或家戶長逝世而分家裂解的不穩定形式,包括理想大家庭的一體性象徵,以及興建夫妻房、分灶、分香等漢人傳統代際程序。第二項發現,則鑲嵌在漢人男性必須娶妻生子的先天義務之中,這成為傳統意識形態和現代住宅格局逐漸分離的基礎,是一種量變到質變。家戶掌權者雖依循舊俗興建夫妻房來接納子代家庭,卻因為新的

小家庭親屬關係,及其對應的新理想住居形式的出現,而不得不與祖先信仰進行更深刻的磨合,以求兒子們能娶到浸潤於現代性許久,且不在自身祖先掌控範圍內的其他家族女性。在這個過程中,現代住宅格局逐漸獲得正當性,呈現出女性在家庭社會關係的推動力量,以及小家庭脫離宗族之後,女主人地位的提升,和以照顧孩子為主的家屋選擇模式。這趟從傳統邁向現代的過程,除了涉及意識形態、物質生活以及家屋生產的不等速變遷,家戶的社會階級位置、性別差異,其實都會造成局部現代性進程的超前或滯後。這種差異化的不等速「楔形」轉變,和工業化、城市化等快速變遷的外部日常生活形式息息相關,並體現為本研究所探討的住宅形式與室內格局,及涵納其中的家

庭社會關係。公媽廳藉由個人真實社會位置及其想像關係的落差,再現為複雜糾結的住宅格局處置型態,體現了傳統意識形態再生產和異化時的痛苦與掙扎。以公媽廳為核心的臺灣漢人住居探究,說明了臺灣人崎嶇往復且分歧多樣的異質姿態,並間接拼湊了以臺灣主體為名的現代性發展過程。