失智症照護機構台中的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林端容寫的 高齡者團體藝術治療:失智症的介入與預防活動手冊(2版) 和신소린的 媽媽離開的時候想穿什麼顏色的衣服?都 可以從中找到所需的評價。

另外網站失智共同照護中心- 臺中也說明:中心簡介. 童綜合醫院承辦的台中市失智共同照護中心,107年7月31日舉行開幕剪綵儀式,由李三剛院長、失智症中心黃尚堅主任及台灣失智症協會賴德仁理事長共同主持。我國 ...

這兩本書分別來自五南 和堡壘文化所出版 。

輔仁大學 社會工作學系碩士班 王潔媛所指導 林資靜的 失能老人家庭照顧者僱傭外籍家庭看護工之決策歷程 (2021),提出失智症照護機構台中關鍵因素是什麼,來自於失能老人、家庭照顧者、外籍家庭看護工、決策歷程。

而第二篇論文國立臺北教育大學 藝術與造形設計學系 張世宗所指導 黃宗超的 樂齡者活動場域實施樂育學習系統及輸送服務之研究 ―以鄉土游藝舊物新材為例 (2021),提出因為有 樂齡者、游藝學、鄉土游藝課程、舊物新材、行動博物館的重點而找出了 失智症照護機構台中的解答。

最後網站臺南市政府社會局-長期照顧管理中心: 首頁則補充:公告訊息. 最新消息; 教育訓練. 失智症專業人員 · 專業人員進階課程 · A個管訓練課程 · 繼續教育訓練 · 足部照護訓練 · 口腔抽吸訓練 · 家照據點相關課程 ...

高齡者團體藝術治療:失智症的介入與預防活動手冊(2版)

為了解決失智症照護機構台中 的問題,作者林端容 這樣論述:

鑒於臺灣步入高齡化社會,銀髮族能維持自我照顧與保持身心理健康乃是刻不容緩之任務,而藝術治療是以一種最人性化與自主性的方式,提供銀髮族發揮本身具有的能力與持續開發內在潛能的療癒途徑,藝術治療也是最溫和與親切的身心療癒的過程,能克服身心障礙或無法完全以口語表達的障礙和侷限。 本書是結合理論與實務的銀髮族藝術治療,作者以一位專業藝術治療師角色,經過3年在長期照顧(長照)機構的經驗證實的成效。舉凡身心障礙和失智風險的長者在參與多元設計的藝術治療活動之後,能提升身心靈能量,心態變得積極開朗並且樂意面對身心缺陷、積極復健並勇於追尋生活目標。 期望藉著本書的分享,能提升社

會大眾與專業人士對銀髮族之藝術治療的目的、認知、介入與運用技巧,習得如何幫助自己和銀髮的長輩們。

失能老人家庭照顧者僱傭外籍家庭看護工之決策歷程

為了解決失智症照護機構台中 的問題,作者林資靜 這樣論述:

臺灣邁入高齡社會,老年人口比率上升,在疾病與老化的雙重影響下,日常生活仰賴他人提供照顧,然家庭照顧者無法長期回應此密集性需求,選擇聘僱外籍家庭看護工協助分擔家內照顧成為首要選擇。本研究即探討失能長者之家庭照顧者聘僱外籍家庭看護工之決策過程與動機,採取質化研究,以半結構問卷進行訪談,訪談宜蘭地區曾考慮僱傭及已僱傭外籍家庭看護工的失能老人家庭,共有17位失能老人之家庭成員,探討影響失能老人家庭決策與僱傭外籍家庭看護工歷程,及僱傭後對家庭互動關係之變化。 本研究發現,失能老人欲聘僱外籍家庭看護工為回應家中長者因疾病導致失能後需要密集性照顧,加上居住型態改變,多數長者與成年

子女並未同住,家庭照顧分工不易,面臨工作、家庭與子女分工等諸多限制。另有高齡配偶擔任家庭主要照顧者,皆為家庭向外尋求照顧服務資源之肇因。其次,失能老人家庭聘僱的決策過程中,遵循著「長幼有序」、「男性決策為主」之文化規範,以及「主要照顧者具有經濟決策權」的模式進行照顧資源的選擇。在現有各項長照服務資源中,家屬選擇外籍家庭看護工之考量分別為「照顧安全性」、「照顧連續性」、「照顧可負擔性」、「申請服務的可近性」,其中又以「照顧安全性」、「連續性照顧」為關鍵之因素,認為外籍家庭看護工的特質最貼近照顧需求。 外籍家庭看護工在進入失能老人家庭後,即與失能老人及家庭照顧者形成三角的互動關係,與老

人逐漸發展類家人的信任與家屬的僱傭關係,隨不同角色與關係,發展出三角制衡關係。失能老人與家屬皆認為在僱傭外籍家庭看護工後,在照顧品質及家人間的生活品質皆有改善,然仍需回應外籍家庭看護工「多元化飲食習慣」、「語言溝通障礙」、「執行照顧工作的異質性」等現況,指出雇主端需有意識的融合外籍家庭看護工文化差異。另外,首次聘用外籍家庭看護工與已聘用外籍家庭看護工多年兩者相較,對於「外籍家庭看護工品質的穩定性」與「長期支出照顧費用的經濟壓力」之感受差異性最大。 為穩定外籍家庭看護工之品質,與外籍家庭看護工的溝通與培訓之質與量最為關鍵。同時,在媒合外籍家庭看護工與失能老人過程中,雇主須敏感家庭看護

工文化差異與需求,能有助於外籍看護工執行照顧工作的穩定性。研究建議家屬可結合社區端現有的資源網絡,由外籍家庭看護工陪同失能老人參與社區活動,有助於雙方的社會參與及對文化差異的了解,重視外籍看護工在家庭與社區的融合。政府在積極發展長照政策之際,回應失能家庭照顧者主觀性需求,增加服務資源的連續性與可及性,回應失能老人與家庭長期面臨之多元負荷,維持家庭的穩定性。

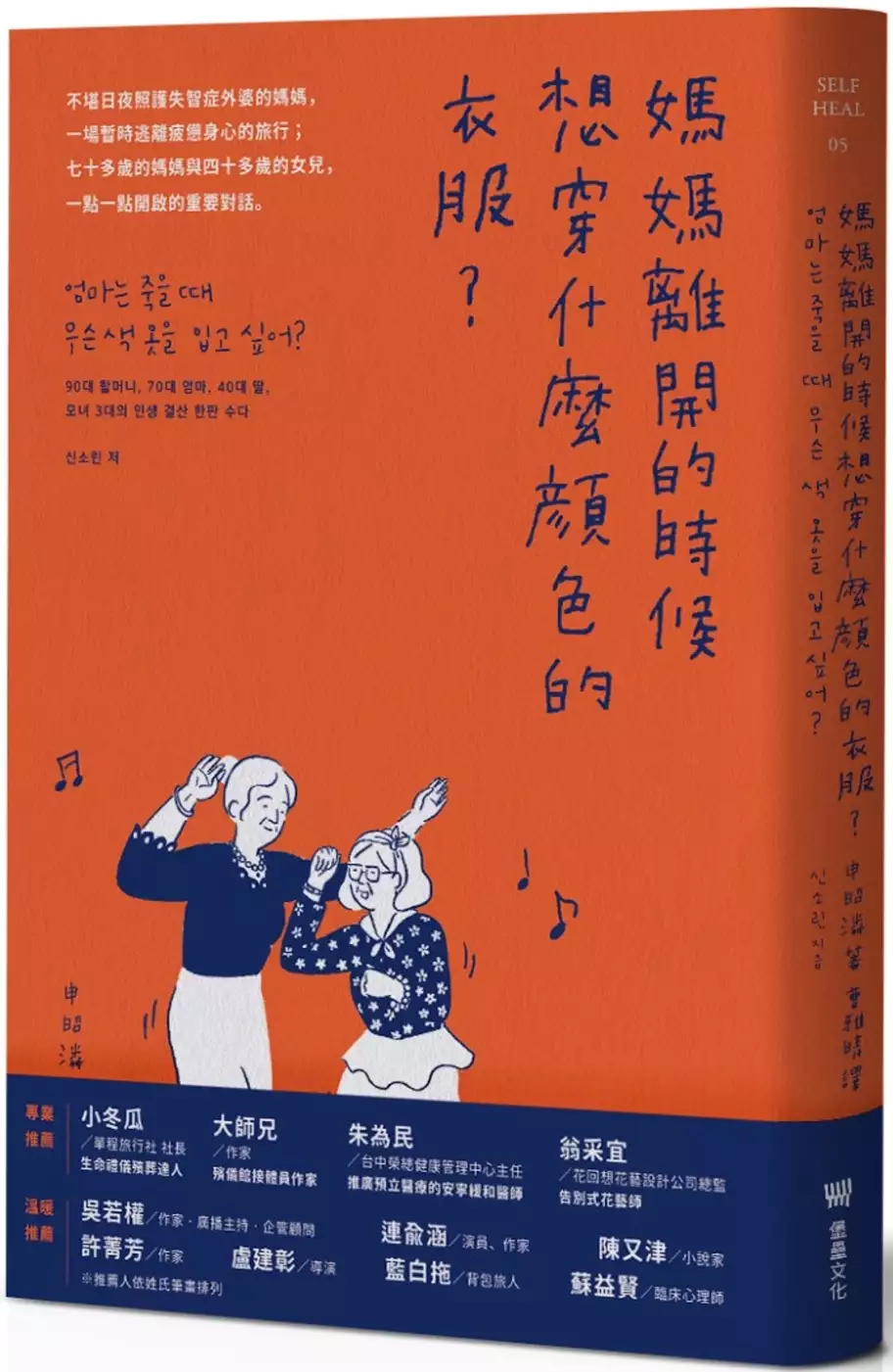

媽媽離開的時候想穿什麼顏色的衣服?

為了解決失智症照護機構台中 的問題,作者신소린 這樣論述:

一本和媽媽一起以生死話題書寫的小書 「媽,我們現在開始提早去看哪裡有喜歡的長照中心怎麼樣?」 「像看房子一樣?這麼一想,長照中心也算是我住的房子啦,哈哈哈。」 「如果我失去意識被送到加護病房的話,不要無謂的替我延長生命,這段時間不是看過很多了嗎?心臟停止跳動時,使用心肺復甦術;無法呼吸時,插管連接呼吸器救命。我絕對不要用那些東西!」 「嗯?妳是說不要插管治療?」 不堪日夜照護外婆的媽媽,一場暫時逃離疲憊身心的旅行 七十多歲的媽媽與四十多歲的女兒,一點一點開啟的重要對話 原本一個人也能活得好好的90歲奶奶忽然得了阿茲海默症, 70歲的媽

媽與其他六個兄弟姊妹,開始了二十四小時輪流照顧生病奶奶的日子。 作者在看著母親照顧奶奶的過程中,記錄下照顧年邁父母所需要做的心理準備。 透過祖孫、母女三代的真實照護歷程,看見不同世代的母子面對臨終觀念與生死態度, 作者見習了母親如何照顧自己的母親,理解與聆聽母親期望的老後生活, 也預習了自己該如何從容面對終將到來的死亡。 ════════════════════════════════════ 對既熟悉又陌生的家人,你會談論死亡這個重大議題嗎? 這本記述日常的小書,將成為開啟重要對話的禮物 ════════════════════════════════

════ 患有失智症無法自理的外婆 ╳ 正在為自己物色養老中心的媽媽 ╳ 察覺日常中缺乏死亡教育的女兒 家家有本難念的經 細碎龐雜的家族議題 ☏ 怎麼讓舅舅阿姨們心甘情願的輪流照護 ☏ 外婆人不肯丟棄的物品堆積如山 ☏ 只能用呼吸器維持的生命要不要繼續 ☏ 失去記憶的人生是什麼 ☏ 老後難道就不能擁有夢想了嗎 ☏ 得到絕症要不要告訴親人 ☏ 媽媽想要怎麼樣的葬禮 ☏ 遺體或器官捐贈後想要葬在哪 我開始好奇 媽媽為外婆準備的最後一份禮物是什麼 起初想送給媽媽一份好的人生結局作為禮物, 所以這本書以

「送給媽媽的死亡」為題開始, 但越寫越覺得好像顛倒過來了, 和媽媽聊天的過程中,反而是我收到了禮物。 本書精選摘句 ▢▢▢ 母親好似從外婆的人生盡頭裡,看見生命中活著的日子比起剩下的日子來得更少, 隨著母親談論的話題越深入,為原先看不見的死亡穿上一件件具體的衣服。 ▢▢▢ 媽媽從外婆身上勾勒出人生最後的光景, 而我也在不知不覺中,看著這樣的媽媽描繪自己的晚年。 ▢▢▢ 面對死亡沒有正確答案,但是每個人都有各自的解答。 隨著平時討論對死亡的看法,一點一點的感受到與家人修復關係的幸福。 ▢▢▢ 不論空間或是設計,都帶著「年輕才是正常,而年

老不是」的負面訊息, 稍微環顧周遭,就會發現隨處存在這樣的狀況。 ▢▢▢ 有用的東西在生前送給別人的話才是禮物, 媽媽說她已下定決心要趁頭腦還清醒的時候,先將到時可能成為被丟棄的遺物整理好扔掉。 本書特色 ☺《我離開之後》「媽媽離世指南」的務實版 《媽媽離開的時候想穿什麼顏色的衣服?》既務實又平凡, 是成長在亞洲家庭的我們,經常在親友鄰里間能聽聞的故事。 內容寫實鮮活,能帶來共鳴,也能療癒身在其中的親屬。 ☺輕鬆易讀的插畫散文集 這是一本第一人稱的插畫散文集,卻訴說著老後生活與死亡的沉重話題, 舉重若輕的帶領我們鼓起勇氣面對自己與親人(

特別是家中長輩)可能到來的離別。 ☺失智、臨終照護、老後生活 Netflix熱播的韓國劇集《我是遺物整理師》,與疫情帶來的死亡氛圍, 讓我們逐漸關注如何面對死亡議題的相關需求。 ☺不只是事件分享更是行動呼籲 作者因這個事件,察覺死亡相關議題的重要與缺乏,投入並開設了全民死亡教育的機構, 並寫下這本書希望成為每個人與自己重要的人討論如何好好死亡的橋樑。 專業推薦 小冬瓜(單程旅行社 社長)_生命禮儀殯葬達人 大師兄(作家)_殯儀館接體員作家 朱為民(台中榮總健康管理中心主任)_推廣預立醫療的安寧緩和醫師 翁采宜(花回想花藝設計公司總監

)_告別式花藝師 溫暖推薦 吳若權(作家‧廣播主持‧企管顧問) 連俞涵(演員、作家) 陳又津(小說家) 許菁芳(作家) 盧建彰(導演) 藍白拖(背包旅人) 蘇益賢(臨床心理師) ※推薦人依姓氏筆畫排列 各界好評 作家 金垠星《我母親的故事》作者 「我聽了我母親的故事,以漫畫《我母親的故事》完成她的一生,長時間以充滿愛的目光注視母親的生命,如今陪伴她走向人生的最後。《媽媽離開的時候想穿什麼顏色的衣服?》中描寫了儘管與我和我母親有些不同,卻一定有相似之處的母親與女兒,我也正在煩惱要以什麼方式完成我與母親的人生,透過閱讀母女之間的對話,能進一步

釐清對於死亡的想法。經過釐清的死亡不再構成威脅,彷彿穿久縫線變柔軟的衣服般,更加貼近。現在想與重要的人盡情談論死亡。」 大邱韓醫大學兼任教授 鄭舜泰(善終講師、社會福利學博士) 「如同死亡是沉重的,關於死亡的書也是沉重的,它涵蓋社會、倫理、哲學等意義,畢竟是不想面對且不想思考的死亡,閱讀起來也不容易。然而同時身為善終領域的講師及四十多歲女兒,講述的死亡卻有所不同,清晰而明亮,目光溫暖且文筆平和,包含整理人生是準備死亡的基本要件、延命治療、葬禮等充實內容,以五月般柔和的聲音,喃喃訴說總有一天必須迎來的離別準備。當翻到最後一頁時,如同知道總有一天都會消失般,將完滿留下更珍貴的人生。」

樂齡者活動場域實施樂育學習系統及輸送服務之研究 ―以鄉土游藝舊物新材為例

為了解決失智症照護機構台中 的問題,作者黃宗超 這樣論述:

摘要全球人口高齡化趨勢從本世紀初演變至今,已成各國政府不得不面對的議題,人口老化對社會造成的衝擊,催生了一些老人福利政策,然而這些福利政策仍然偏重在醫療及經濟的生理需求層面,對於老人認知退化的教育與排遣無聊之休閒生活等心理需求層面較少著墨。本研究旨在開發一套系統性、可攜式之樂齡樂育學習方案,此方案乃觀察、探討樂齡者活動場域需求,再以「游藝學」為依據,發展出適合樂齡者增進認知學習與休閒娛樂之學習內容材料,冀希能滿足樂齡者較高層次的心理需求。藉由韌體設計的概念,將可連續性深化學習的內容材料轉換成一個可攜式之行動博物館,並以學習輸送的形式傳送到樂齡者的活動場域,體驗集學習與遊戲一體之「鄉土游藝舊物

新材」樂育學習系統,同時為了瞭解此一連續深化學習系統,對樂齡者是否有所助益,因此使用教育界常用之「行動研究法」來實施並以質量化資料分析及三方檢定驗證成果,其結果如下:1.本研究開發之「樂齡樂育學習系統」有益於樂齡者成功老化;2.系統實施時需有備品備案;3.互聯網視訊與影片可補志工作勤前訓練不足;4.空間過大時縮小範圍可作活動集中管理5.滿足學員當眾展示成就慾望,可增進樂齡者自信;6.本系統獲所有參與活動之受訪者正面評價。本文因此作成報告與建議,以供樂齡照護產業、教育工作者及設計界與學界,作為應用或研究改進之參考。

想知道失智症照護機構台中更多一定要看下面主題

失智症照護機構台中的網路口碑排行榜

-

#1.世界電影雜誌: 2004年九月號429期 - 第 143 頁 - Google 圖書結果

... 台中縣生命線協會嘉義縣生命線協會以前,您的愛心可能只限幫助一個人或一個機構 ... 智中心台中市康復之友協會 United Way 中華社會福利聯合動協會聲遠老人養護之家中華民國 ... 於 books.google.com.tw -

#2.失智症專業團隊

臺中市失智共同照護中心服務資源表 ; 南區. 中山醫學大學附設醫院. 臺中市南區樹德里建國北路一段110 號. 04-24739595#38124 ; 潭子區. 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院. 於 www.tcda2021.org.tw -

#3.失智共同照護中心- 臺中

中心簡介. 童綜合醫院承辦的台中市失智共同照護中心,107年7月31日舉行開幕剪綵儀式,由李三剛院長、失智症中心黃尚堅主任及台灣失智症協會賴德仁理事長共同主持。我國 ... 於 www.sltung.com.tw -

#4.臺南市政府社會局-長期照顧管理中心: 首頁

公告訊息. 最新消息; 教育訓練. 失智症專業人員 · 專業人員進階課程 · A個管訓練課程 · 繼續教育訓練 · 足部照護訓練 · 口腔抽吸訓練 · 家照據點相關課程 ... 於 ltc.tainan.gov.tw -

#5.台灣失智症協會

R基金會-過暮不忘抗齡照護講座. 2023/08/07 「失智症問題行為因應介入方案與成效 ... 2023/04/26 音樂照顧培訓方案對於失智症照顧者與失智者關係及照顧經驗之研究. 2023 ... 於 www.tada2002.org.tw -

#6.臺中市失智共同照護中心服務資源表111.3.3

法人台中慈濟醫院. 臺中市潭子區聚興里. 豐興路一段66、88 號. 許齡尹. /高級專員. 04-36060666#3471. 北區. 中國醫藥大學附設. 醫院. 臺中市北區育德路2號. 蔡函均. /個案 ... 於 www.chshb.gov.tw -

#7.失智症機構 - 長庚養生文化村

財團法人台灣基督長老教會雙連教會附設台北縣私立雙連安養中心(失智症老人照護專區) ... 台中市社會關懷服務協會. 活力村. (04) 2212-6411. 台中市太平市長 ... 於 cgv3088.pixnet.net -

#8.照顧失智長輩中市府擬再開辦2處日照中心

... 中心。翁美春、邱素貞說,目前全國失智人口約有26萬人,台中市約佔3萬人,這也代表有3萬個家庭,正承受著照護失智者的壓力。家中有人罹患失智症,它所 ... 於 news.ltn.com.tw -

#9.失智照護專區| 本科介紹

... ,禁止任意轉載、複製或做商業用途(但以網路搜尋或超連結方式,進入醫療機構 ... 照護的對象確定為失智症者(神經內科或精神科醫師開立診斷證明) 會遊走,干擾家中 ... 於 www.taic.mohw.gov.tw -

#10.失智照護服務資源

失智症照護 服務DM. 如有失智照護需求,請找以下服務單位:. 1. 失智共同照護中心(如附件1):. 協助疑似失智症患者完成就醫診斷與醫療照護。 於 www.health.taichung.gov.tw -

#11.全球智慧醫院殊榮台中榮總獲兩岸三地唯一入選前250名

... 機構獎」肯定,也是全國19家醫學中心首間兩度獲得此項殊榮之醫院。 此外 ... 毛寶貝老了失智、行動 ... 於 www.healthnews.com.tw -

#12.網路掛號-依科別 - 中國醫藥大學附設醫院

中西醫聯合注意力不足過動症照護門診 · 中西醫聯合呼吸道照護門診 · 中西醫兒童皮膚病 ... 失智整合門診 · 染疫康復者整合門診(西醫) · 染疫康復者整合門診(中醫) · 回網 ... 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#13.台中推行失智共同照護中心,提升長照服務據點能量

隨著人口老化速度攀升,長照服務與失智照護需求劇增,失智症及長期照護刻不容緩,故台中市將持續整合醫療與長照資源,打造完整的醫療與照顧服務,長青奉茶 ... 於 ankemedia.com -

#14.台中失智友善之都照護資源多元化讓關懷更即時

市府提供失智共同照護中心、失智社區服務據點,另如有長照需求,可洽1966專線。 向上清活小屋呵護年輕患者. 失智症不是老人家專屬的退化性疾病,台中市 ... 於 udn.com -

#15.關於我們| 青松健康事業

本機構位於臺中市南屯區文心南六路297號4-5樓,文心秀泰商圈旁 · 開放服務案數:60人 · 重視長輩的個別化照顧需求以及引進日本長期照護專業模式 · 用最誠懇、專業的態度照顧 ... 於 www.qingsong.com.tw -

#16.長期照顧機構或護理之家(提供失智症 ...

403台中市西區三民路1段199號. 光田綜合醫院附設護理之家, (04)2636-5000, 433 台中市沙鹿區大同街5-2號. 南投縣, 埔里基督教醫院護理之家失智老人照護中心(安然居), ( ... 於 www.mmh.org.tw -

#17.讓愛入厝!富宇、永信捐老人照顧中心

(盧金足報導)富宇慈善基金會、永信社會福利基金會攜手「讓愛入厝」!打造「永信小規模多機能照顧中心」,是目前台中服務項目最完善的小規模失智照護 ... 於 www.ysswf.com -

#18.臺中市失智共同照護中心

失智 社區服務據點(如附件2):. 臺中市失智共同照護中心-衛生福利部台中醫院Center for Integrated Dementia Care at Taichung City, Taichung Hospital, ... 於 bonvalelec.fr -

#19.台中安養院、台中養護中心,針對長期照顧、植物人、失智症等…

機構 簡介 · 家園護理之家成立於民國97年6月,坐落於台中市東區,鄰近大里區、太平區,鄰近旱溪、環境雅緻,有完善的設施設備與專業長期照護團隊,提供大台中地區老人及身心 ... 於 www.22817088.com.tw -

#20.台中失智症協會 :: 全國安養院資訊網

機構 單位,聯絡電話,服務項目.台灣失智症協會,關懷專線:0800-474-580,失智症相關就醫、照護、社會福利資源…等等.代表號:(02)2598-8580.健忘天使關懷協會 ...,財團法人 ... 於 nursinghome.iwiki.tw -

#21.台中失智安養中心 - epeautreetcie.fr

最新消息. 若未搜尋到合適的機構,歡迎來電諮詢(平· 失智照護服務資源失智症照護服務dm. 宣導教材. 於 epeautreetcie.fr -

#22.失智症中心中心介紹- 臺中

(一) 建立整合性失智症之臨床照護流程,包括:篩檢、診斷、治療、共照中心轉介及住院共照之整體性醫療照護。 (二) 建立失智症及老化族群病患資料庫。 (三) ... 於 www.vghtc.gov.tw -

#23.臺中市政府長期照顧管理中心-其他服務單位

單位簡介 · 一、居家式服務:居家服務、居家喘息、專業服務(C碼)、營養餐飲、交通接送、輔具購買租借及無障礙改善、居家失能個案家庭醫師照護方案 · 二、 ... 於 newrepat.sfaa.gov.tw -

#24.失智症照護專區 - 嘉義市長期照顧管理中心

這種疾病的發生是漸進式的,同時病患的病情也是慢慢的變壞。 資料來源: 財團法人天主教失智老人基金會. 失智症與正常老化的區別. 老化, 失智 ... 於 longcare.chiayi.gov.tw -

#25.臺中市失智共同照護中心

服務單位120家、C據點長照站354家及家庭照顧者支持服務據點9家,提供失智症家庭多元的照護服務,完善失智照護網絡,共創「失智友善台中 ... 中心,接受進步檢查和 ... 於 xev.pmsx.org -

#26.臺中市私立長青老人養護中心– 中區– 台中安養中心

... 照護|長照中心|老人安養中心|老人院|養老院. 搜尋. 選單. 安養機構類型說明 ... 失智症及老人癡呆之老人; 年邁乏人照顧之老人; 全日托護之老人。短期托護之 ... 於 tw101.org -

#27.預防失智老人走失-別忘了申請輔具GPS系統

「輔助性科技器具」(Assistive Technology Devices),簡稱「輔具」,它能幫助人們能恢復或接近獨立自主的正常生活方式,或是幫助照護者在照護的過程 ... 於 www.mobile01.com -

#28.桃園樂居日照中心辦藝術展失智症長者用畫述說人生故事- 生活

桃園醫院社工室主任余偌圲則提及,在失智症照護方面,除了定期回診和醫師溝通外,長照2.0的日間照顧服務也是重要的支援,比如,桃樂居日照中心希望不僅能 ... 於 www.chinatimes.com -

#29.網路掛號

... 照護諮商 病人就醫權益 醫療機構醫療隱私維護規範. 網路掛號. ◎首頁 》醫療 ... 失智門診 · 多重疾病整合門診 · 老年門診 · 戒菸門診 · 乳房外科 · 高壓氧 ... 於 www.scmh.org.tw -

#30.失智症照護機構

台中 縣市, 行政院衛生署台中醫院護理之家, (04)2229-4411#6563 ; 台中縣市 · 行政院衛生署台中醫院護理之家, (04)2636-5000 ; 南投縣, 埔里基督教醫院護理之家失智老人 ... 於 www.ca2-health.com -

#31.台中和平首家原鄉失智據點助失智長者在地養老

... 失智個案,即時轉介至失智共照中心進行診斷,強化醫療與照護資源連結性。 衛生局指出,為照顧失智症者,市府積極結合醫事、長照、社福機構及民間單位 ... 於 news.housefun.com.tw -

#32.新北市衛生局

在Omicron病毒海嘯來襲時,新北市率先全國試辦「居家照護」保全醫療量能,呼籲「快篩陽視同. ... 新北市失智症共照網站 · 新北市政府長期照顧特約專區 · 腦中風專區 · 雙語 ... 於 www.health.ntpc.gov.tw -

#33.日間照顧服務-樂多家園

1.經衛生局長照中心評估失能等級2〜6級,且符合補助資格 2.居住在台中市且年滿50歲以上失智症者。(可自行行走、如廁、用餐、無管路且非有經常性醫療照護需求,與他人可 ... 於 www.glsf.org.tw -

#34.台中失智安養 - 全國安養院資訊網

全國安養院資訊網,台中失智課程,台中失智據點,台中失智照護中心,台中五星級養老院,台中老人之家,台中市北屯區安養中心,失智據點活動,西屯區安養中心. 於 nursinghome.iwiki.tw -

#35.台中順翊教育中心課程~賴文雅銷售大師~腸胃好不顯老 - YouTube

台中 順翊教育中心課程~賴文雅銷售大師~腸胃好不顯老. 103 views · 15 ... 「 失智症 者的生活安排」01 理解 失智症 患者的生活. 失智整合 照護 課程•37K views. 於 www.youtube.com -

#36.失智共同照護中心

本院於今年四月(民國110年)承接「失智共同照護中心」,輔導水上鄉、溪口鄉、民雄鄉、竹崎鄉、中埔鄉及阿里山鄉等6鄉鎮,9個失智據點,為失智症個案與陪伴 ... 於 www.vhwc.gov.tw -

#37.台中失智安養中心xe5nbs

熱門文章標籤看漫畫學照顧照顧資訊失智症營養保健醫藥新知照護需求的程度從輕到重是安養機構老人照顧中心養護型老人. 劉建國表示當初爭取國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心 ... 於 gomitolo.com -

#38.臺中市失智共同照護中心 - sathonayparoisse.fr

協助疑似失智症患者完成就醫診斷與醫療照護。. 臺中市失智共同照護中心-衛生福利部台中醫院Center for Integrated Dementia Care at Taichung City, ... 於 sathonayparoisse.fr -

#39.失智症照顧資源哪裡找?政府資源與民間機構有何不同? ...

失智者家屬可互相分享照護心得與經驗,紓解長期擔任照護者的心理壓力,形成互助的支持網絡。 八、居家服務. 由專業照顧者到患者家中提供服務,包括協助 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#40.信義原鄉學堂掛牌提供失智症患者多元照護...減輕家屬負擔

... 照護系統,讓失智者隨時量測血壓、心跳、血糖、體溫等,並即時將照護數據傳輸至24小時的遠距照護中心,由專業個案管理師進行衛教服務。 南投縣衛生局 ... 於 www.ettoday.net -

#41.台中失智安養中心 - kcvip06.com

... 機構,失智老人照護,醫療安養專業,有完善設備及專業醫療團隊,老人安養中心,對於中風,失能,偏癱,慢性疾病,肢體殘障,長期照護者,失智症 ... 失智症及瞭解台中市失智照護資源。 於 mmxdfbu.kcvip06.com -

#42.失智症照護中心

全國唯一提供失智症個案照護中心. 裝飾用圖片 最後更新時間:, 2018/7/6 下午08:25:00. 裝飾用圖片, 護理之家LOGO. 台中市沙鹿區大同街5之2號5樓04-26365000分機2500 本 ... 於 www.ktgh.com.tw -

#43.全台首創年輕型失智服務據點開張

〔記者張菁雅/台中報導〕台中市罹患失智症者預估超過2萬9000人,而失智症非老年 ... 中山醫學大學附設醫院失智共同照護中心執行長郭慈安表示,「向上清活小屋」以共同 ... 於 eycc.ey.gov.tw -

#44.112年度(2023)最新全台各縣市照顧服務員訓練課程整理 ...

熱門文章標籤: 看漫畫學照顧、 照顧資訊、 失智症、 營養保健、 醫藥新知 · 照顧部落格. 2022/12/02. 112年度(2023)最新 ... ◇第二梯實習單位/地址:台中醫院長期照顧中心(台中市大里區國光路二段). 於 ghsha.com -

#45.【2022年康健實驗室|台灣失智友善城市大解密(三)】台中市

... 照護等方面都必須面臨長期抗戰,因此相關服務支援是否完善是重要關鍵。從失智照護機構與友善社區布建數來看,台中目前僅一間專屬失智症患者的日照服務機構 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#46.臺中市失智共同照護中心 - christinebourget.fr

衛教資訊捷徑位置: 首頁. 臺中市失智共同照護中心-衛生福利部台中醫院Center for Integrated Dementia Care at Taichung City, Taichung Hospital, ... 於 christinebourget.fr -

#47.資源哪裡找? - 台灣失智症協會

Home > 照護資源 > 機構式照顧 > 資源哪裡找? 空白空間. ※照護資源 - 機構式照顧-失智專責專區機構 ... 台中市, 專區, 衛生福利部台中醫院護理之家, 台中市西區三民路1段199 ... 於 tada2002.ehosting.com.tw -

#48.是長期照顧服務

長照服務對象有那些 · 65歲以上老人 · 55歲以上原住民 · 50歲以上失智症者 · 失能身心障礙者 ... 於 1966.gov.tw -

#49.4/19-4/21臺中場【失智症照顧服務員基礎訓練核心課程】報名 ...

結訓後可取得由臺灣整合照護會辦理之「國際失智症照護認證筆試資格」; 長照人員繼續教育積分24點; 老人福利機構失智症老人照顧專區照顧服務員38 ... 台中市社會關懷服務協會 ... 於 www.cscccare.com -

#50.全台31萬人失智遭受歧視「人權保障」備受挑戰

... 照護保護、財務規劃、預立醫療、社會參與、工作權及失智者的自我倡議等多元面向展開交流。世界人權宣言失智者人權漸受重視台灣失智症 ... 失智症中心職能 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#51.永和耕莘醫院

... 症簡介; 2023/06/056月社區健康講座與篩檢; 2023/05/095月社區健康講座與篩檢; 2023 ... 失智共同照護中心 · 瑞齡社區服務據點 · 癌症資源中心 · 醫療品質病人安全 · 安寧 ... 於 www.cthyh.org.tw -

#52.失智照護專區本科介紹衛生福利部臺中醫院- 台中失智安養中心

老人養護中心✓老人照顧✓台中安養中心✓中區安養院✓長期照護. 24 小時營業松群老人養護中心~神岡區❤️ 老有所終平安健康幸福ㄟ所在失智患者➢ 01/10/ 的女兒, ... 於 m1s7vj.wholesalepatriotsupply.com -

#53.[中華社會福利聯合勸募協會]台中失智症家屬福音夜間喘息 ...

... 照護服務,讓失智症患者家屬能夠偶爾在晚上,從勞累的照顧中抽身休息。 夜間照顧是「小規模多機能」的長照模式,由單一機構提供「一條龍」照顧服務,包括日照、餐飲 ... 於 www.familycare.org.tw -

#54.臺中市失智共同照護中心 - patou-esthetique.fr

協助疑似失智症患者完成就醫診斷與醫療照護。. 連絡電話. 臺中市失智共同照護中心-衛生福利部台中醫院Center for Integrated Dementia Care at Taichung ... 於 patou-esthetique.fr -

#55.千恩老人失智中心--台中,彰化,南投

千恩長期照顧中心聘請旅日設計師吳耀豐及優良建築團隊,在南投市住宅區,打造一個以愛為出發點的老人長期照護環境。 整體院區採芭里島風格,全區一層樓低調的奢華庭園別墅 ... 於 chienen.web66.com.tw -

#56.台中推行失智共同照護中心,提升長照服務據點能量

... 失智盛行率8%推估,台中市失智症人口約2萬6千人。隨著人口老化速度攀升,長照服務與失智照護需求劇增,失智症及長期照護刻不容緩,故台中市將持續整合 ... 於 www.ankecare.com -

#57.1100715-社福資源- 失智症照護資源

1100715-社福資源- 失智症照護資源. 商品規格. 分享到. 上一頁. PAGE TOP. PAGE TOP; 回首頁 · 林燕玲居家式服務類長期照顧服務機構-居家照護,台中到府. 電話: 04-25254607 ... 於 www.lin-yan-ling.com -

#58.高雄落實醫療災害應變能力強化緊急應變演練 - 新唐人亞太電視台

長庚 失智症 日間 照護 中心長智園開幕. 2016-12-21 11:39:05. 長庚 失智症 日間 ... 自行車產業疫後重整美零件供應廠 台中 新廠動土 · 九評共產黨 引發三退大潮. 於 www.ntdtv.com.tw -

#59.網路預約掛號系統

腎臟內科 · 風濕免疫科 · 血液腫瘤科 · 肝病特別門診 · 腦、脊髓神經內科(失智症門診) · 成人防疫門診. 外科部. 一般外科 · 骨科 · 泌尿科 · 大腸直腸外科 · 腦、脊髓神經 ... 於 www.tahsda.org.tw -

#60.國立台灣大學醫學院附設醫院北護分院

本院神經科江樸田醫師帶領醫療團隊以「失智症治療選擇」為主題,榮獲「111年醫病 ... 機構照護品質計畫」地區醫院優等獎○賀!本院榮獲臺北市政府衛生局頒贈「臺北市 ... 於 www.bh.ntuh.gov.tw -

#61.大台中養生村費用總整理:包括老人公寓與安養中心

生活自理需人陪伴之健康老人; 慢性病需護理照顧者; 急性醫療出院後,仍有照護需求者; 日常生活無法自理者,例如中風、失智症 ... 於 house1966.com -

#62.台中失智安養中心 - detskylekar-nemcice.cz

最新消息. 相關連結台中市私立杏林老人長期照顧中心(養護型) 立案床. 宣導教材. 失智症防治及照護專區. 最新 ... 於 detskylekar-nemcice.cz -

#63.布建失智照護服務資源信義鄉社區據點揭牌並由竹山秀傳 ...

局長陳南松表示,竹山秀傳醫院106年為本縣首家失智共同照護中心,迄今更協助南投縣辦理3處失智社區服務據點及4處醫事機構巷弄長照站,積極協助發掘疑似失 ... 於 www.storm.mg -

#64.台中長照機構,快速找到合適的護理之家、養老院

台中 護理之家、長照中心、安養中心、養老院詳細介紹,環境照片、費用價格、照護 ... 失智照顧. 中風後復建. 青松長照社團法人附設台中市私立烏日青松住宿長照機構. 於 www.airltc.com -

#65.認識向上| 財團法人向上社會福利基金會

居住台中市50歲以上,可自理生活之疑似、確診失智症者及其家庭。 •失智社區服務 ... 經長期照顧管理中心、失智共同照護中心評估轉介疑似失智症或經診斷確診為失智症者 ... 於 www.child-home.org.tw -

#66.童綜合醫院失智共同照護中心

童綜合醫院失智共同照護中心, 台中市. 925 likes · 42 talking about this. 本中心服務台中海線地區之失智患者與家屬,提供醫療照護諮詢、長照資源. 於 www.facebook.com -

#67.高齡醫學中心失智共照- 臺中

失智 共照 · 1.疑似及確診個案管理服務 · 2.疾病衛教及照護諮詢 · 3.連結社會福利資源 · 4.轉介長照2.0、失智社區服務據點、日間照護服務及家庭照顧者支持性 ... 於 www.vghtc.gov.tw -

#68.台中市府聚焦失智議題全方位提升照護網絡

... 智共同照護中心的數量也從7家增加到9家。 此外,市政府還投入建置長照 ... 失智症患者的照護需求。 ·國際失智症日的提醒 台中市衛生局長曾梓展表示 ... 於 www.ilong-termcare.com -

#69.失智社區服務據點

失智社區服務據點. 隨著全球人口老化,失智人口明顯增加,依據世界衛生組織(西元2012年)「失智症:公共衛生優先議題」顯示東亞地區60歲以上老年人口失智症盛行率 ... 於 www.dahn.com.tw -

#70.臺中市失智共同照護中心 - left-handedchristian.com

找長照資源申請長照服務失智症防治及照護專區服務單位失智共照中心地址:中山醫學大學附設醫院內科大樓1樓台中市南區建國北路段110號. 服務時間:週至週五08:00~ 、 ~17 ... 於 9a5zeu.left-handedchristian.com -

#71.失智共照中心

本院自108年4月1日開始與台中市衛生局合作建構「失智共同照護中心」,提供失智者社區個案管理機制,辦理社區失智照護人才培育及公共識能教育、輔導社區失 ... 於 site.jah.org.tw -

#72.臺中市失智共同照護中心簡介

中山醫學大學附設醫院於2017年成立失智共同照護中心,希望與鄰近社區攜手合作,為失智症個案與家屬提供一個全人、全隊、全家的長期關懷與照護。 ☆諮詢服務:針對失智 ... 於 web.csh.org.tw -

#73.台中安養中心費用

... 失智症者,需要小時護理照護之老人為服務對象。. 長照再升級,住宿機構補助最高一年6萬元!申請窗口看這裡|家. 護理之家是照顧罹患長期慢性病需要照顧 ... 於 domainecombes.fr -

#74.【漾台中】台中打造失智友善之都多元照護資源讓關懷更即時

市府提供失智共同照護中心、失智社區服務據點,另如有長照需求,可洽1966專線。 向上清活小屋呵護年輕患者. 失智症不是老人家專屬的退化性疾病,台中市 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#75.長照喵

|熱門課程排行:照顧服務員職前訓練課程及單一級證照考前衝刺班、身心障礙支持服務20小時核心課程、失智症照顧服務20小時核心課程、長照經營管理創業課程. 於 www.icarecat.com -

#76.台中安養中心費用. 愛爾麗總裁常如山:「照護式二代宅」將成 ...

於是,這次家屬支持團體的討論,便集中在「 失智症長者入住長照機構」。 檸檬重乳酪蛋糕by 蘿拉廚房. 紅葉®大理石乳酪蛋糕原味: 重乳酪起司蛋糕,口感 ... 於 ltfyp.firmawydawnicza.pl -

#77.一般民眾-失智症防治及照護專區

服務機構 · 臺中市政府毒品危害防制中心 · 訊息區 · 單位介紹 · 服務申請 · 毒品介紹 · 宣導 ... 海洋保育署. 地方政府台中市政府環境保護局:台中港西2碼頭油污事件. more ... 於 www.health.taichung.gov.tw -

#78.失智共照中心- 社區健康中心

相關連結. 失智照護專區. <. > 台中慈濟醫院; 台中慈濟醫院; 地址 427台中市潭子區豐興路一段88號; 電話 04-3606-0666; 傳真; 信箱 [email protected]. FB粉絲 ... 於 taichungsub.tzuchi.com.tw -

#79.臺中市失智共同照護中心

臺中市沙鹿區成功西街號. 設置地址. 團隊陣容連絡電話. 臺中市失智共同照護中心-衛生福利部台中醫院Center for Integrated Dementia Care at Taichung ... 於 naturolivier.fr -

#80.臺北市立聯合醫院仁愛院區

失智症 日間照護中心 · 女性健康中心 · 肝病中心 · 心臟血管中心 · 心靈小棧 · 神經系中心 ... 通過國民健康署「高齡友善健康照護機構再認證」; 以「屋頂農園-生態節能計畫」 ... 於 tpech.gov.taipei -

#81.台灣基督長老教會新樓醫療財團法人

失智 共同照護中心 · 醫療傳道 · 醫療傳道簡介 · 馬雅各醫學紀念館 · 新樓醫院醫療傳道史 ... 傳統血管支架禁忌症及副作用應注意事項 內文含有圖片, 台南新樓- 醫事部, 2023- ... 於 www.sinlau.org.tw -

#82.國際失智症月中市府邀民眾關懷失智者

... 中心、40處失智社區服務據點、9處家庭照顧者支持服務據點:並設置1,692處長 ... 智照護網絡,共創「失智友善台中」的願景。 10日宣導活動,包含市議員 ... 於 n.yam.com -

#83.響應國際失智症月屏縣府推「愛智憶」疑似失智者確診檢查加 ...

... 照護中心的失智診斷快速通關服務,診斷當次掛號費及健保部分負擔縣政府全額補助,且提供疑似失智者免費的交通接送服務,交通不便者可透過失智共同照護中心 ... 於 www.taiwanhot.net