奎師那的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦DevduttPattanaik寫的 我的薄伽梵歌:一位印度神話學家的超凡生命智慧 和理察‧福禮縵,瑪麗‧泰樂的 【當代瑜伽大師套書】(二冊):《瑜伽與動禪》、《瑜伽與愛的真相》都 可以從中找到所需的評價。

另外網站《黑天传》奎师那之死也說明:《黑天传》奎师那之死 · 【拉妲奎师那】八王后到齐 · 【拉妲奎师那】奎师那求问大天得知自己的结局 · 【拉妲奎师那】罗摩现身多门城众人高呼罗摩之名 · 【拉妲奎师那】薄伽梵歌 ...

這兩本書分別來自地平線文化 和一葦文思所出版 。

國立臺南藝術大學 民族音樂學研究所 呂心純所指導 江佳青的 台灣西塔琴「傳統」的建構─以西塔琴演奏者金光亮平(Yo)為探討對象 (2011),提出奎師那關鍵因素是什麼,來自於傳統建構、西塔琴、金光亮平、北印度音樂。

而第二篇論文國立臺南藝術大學 民族音樂學研究所 陳碧燕所指導 王曉瑜的 台灣印度音樂的創造與想像 (2006),提出因為有 印度音樂的重點而找出了 奎師那的解答。

最後網站關於主奎師那- 印度教最喜愛的神像,則補充:奎師那 在Ashtami或Krishnapaksha的第八天午夜在Shravan的印度月份(8月至9月) 出生 。 克里希納的生日被稱為Janmashtami ,這是世界各地慶祝的印度教徒的特殊場合。 奎師 ...

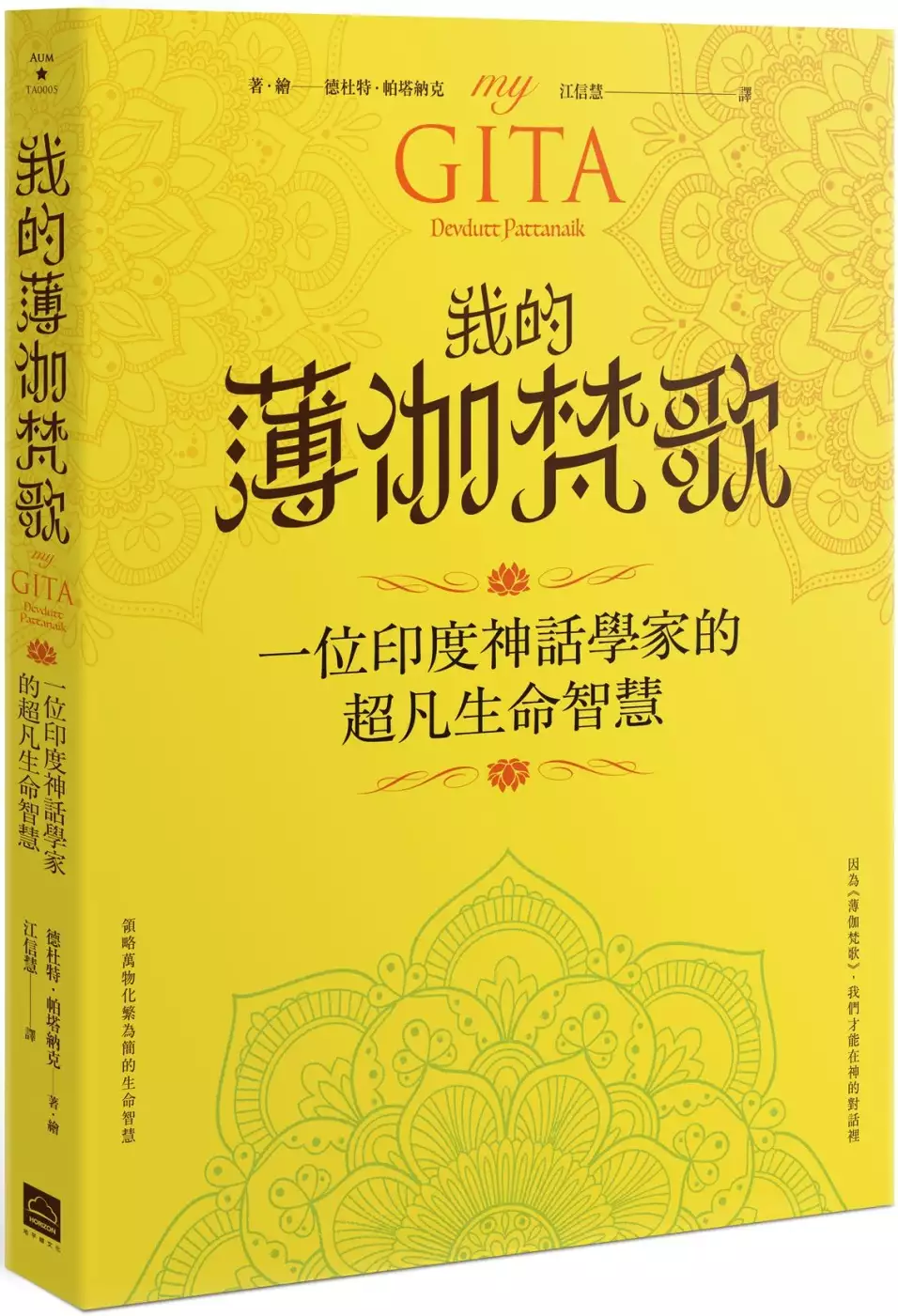

我的薄伽梵歌:一位印度神話學家的超凡生命智慧

為了解決奎師那 的問題,作者DevduttPattanaik 這樣論述:

給現代人最具體而微的人生智慧, 也是我們面對困頓迷障時,最好的指引與滋養──《薄伽梵歌》 ◆◆◆ 我們如何做到不「批判」,消除人我之間的分別心? 人生最大的恐懼,是來自於什麼呢? 我們該如何穿越心念的動盪,找到內心更深處的平靜? 又該怎麼在「輪迴」的世界裡追求真正的「解脫」? ◆◆◆ 印度知名神話學家德杜特.帕塔納克規劃了18個主題, 帶領我們與他對話,看見他的《薄伽梵歌》, 也試著讓我們在吠陀智慧的引領下, 領略出屬於自己的《薄伽梵歌》。 最崇高的人生解脫經典,《薄伽梵歌》 在奉行印度教的國度裡,《薄伽梵歌》被譽為印度三大聖典之一,同時也是公認

最具影響力,最崇高的「人生解脫經典」。《薄伽梵歌》出自印度最長史詩《摩訶婆羅多》第六篇,描寫俱盧大戰開打之前,由奎師那向阿周那所傳述的內容。 自史詩孕生的人生智慧 戰爭一觸即發,悲劇無可避免。般度族王子阿周那剎時意識到,戰場上對立的兩方,都有自己的至親好友,於是轉而向毗濕奴化身的奎師那求助:「為什麼必須參與一場兩邊都是親人的戰爭?」 接著,奎師那在一場又一場的對話裡,為阿周那悉心講解了作為一名武士和王子應盡的責任,破除困頓,也指引他通往人生最高理想——「解脫」的三個方法:行動瑜伽、知識瑜伽、奉愛瑜伽。這些對話,蘊含著印度教的根基與吠陀智慧的精髓,因而讓《薄伽梵歌》成為印度最

著名的宗教哲學詩。 《薄伽梵歌》與其他印度經典最大的不同,在於奎師那話語中蘊含的人生智慧與哲理,已超越了宗教信仰的範疇,不僅僅適用於阿周那遭遇的難題,也適用於現代社會的諸多情境,直至今日,這部經典仍然為許多人帶來深刻影響,甚至成為現代溝通技巧的參考。 打破線性閱讀順序,提煉18精選主題 傳統上,靈性導師一次只講解《薄伽梵歌》的某一特定詩節或某一章。因為《薄伽梵歌》的寫作方式不同於現代:有些同樣的觀念分散在不同的章節裡,有很多觀念則不斷重複,還有些則假定讀者已擁有早期吠陀經典和奧義諸書的知識。 有別於《薄伽梵歌》多數譯本採用逐句翻譯詩文,再加上註釋評論,研究印度神話的

專家德杜特.帕塔納克則是以他自己的理解,提煉出這部經典的精要,以「同理心」、「自省」、「信任」、「財產」、「執著」、「業力」等題目,安排了18個主題。同時,作者還把複雜的概念化為大量的圖表,讓讀者可以更快理解《薄伽梵歌》蘊含的各種觀念,也成了《我的薄伽梵歌》一大特色。 我的《薄伽梵歌》,你的《薄伽梵歌》 國際薄伽梵歌協會(International Gita Society)創辦人摩南達•普拉薩德(Ramananda Prasad)曾說道:「《薄伽梵歌》的最佳翻譯,就是你自己的翻譯。」借用這個說法,這本書包含了作者對《薄伽梵歌》的理解,是他個人主觀上的真理,因此命名為《我的薄伽梵

歌》。 他也提到,對主觀真理的追求會帶來「對話」,你我可以欣賞彼此的觀點,並拓展各自的真理。如此一來,人人都可以藉由聆聽各種版本的《薄伽梵歌》,按照自己的節奏、方式來持續探索這部經典。最後,你會帶走的,將會是「你的薄伽梵歌」。 版本特色 ◆作者為印度知名神話學家,對神話與傳統文化有深入研究與見解 ◆精煉18個主題,幫助讀者快速理解《薄伽梵歌》要義 ◆收錄近150張圖表,快速歸納文義,總結重點 名人推薦 《情緒食療》作者/謝無愁 「元宇宙共好空間」創辦人/劉柳樺

奎師那進入發燒排行的影片

欢迎观众点击订阅铃铛然后到下面留言给我们宝贵的意见...

加入频道会员:https://www.youtube.com/channel/UC0hgH-nQ8zDnScoUkf6xosg/join

字幕投稿: http://www.youtube.com/timedtext_cs_panel?c=UC0hgH-nQ8zDnScoUkf6xosg

Instagram: ahjie1996

TikTok ID: WenWang0428

抖音号: WenWang960428

For Business, please email to [email protected]

——————————————————————————————————————————

0:00 Intro

1:06 三大主神

2:07 奎師那 Krishna

4:29 史前核戰爭

6:59 第七次重生

8:44 從神話看人性

9:53 參拜奎師那

13:45 感謝收看

台灣西塔琴「傳統」的建構─以西塔琴演奏者金光亮平(Yo)為探討對象

為了解決奎師那 的問題,作者江佳青 這樣論述:

英國左派史家霍布斯鮑姆 (E.J. Hobsbawm) 等人於1983年發表《傳統的發明》 (The Invention of Tradition, 2004) 一書之後,其他學科也陸續開始逆向解構「傳統」用辭所指涉的意義。傳統並非固定不變的樣貌,它在不同的場域裡會以不同的方式呈現,或許也代表著不同的意義。隨著台灣與世界各國間頻繁的交流,許多被稱之為「異國文化」在台灣的各種場域中被實踐,這當中也包括了代表北印度古典音樂文化的西塔琴。當北印度西塔琴器樂文化被傳到台灣的世界音樂場域之後,由於世界音樂文化之在地化所發展出的獨特聆聽習慣與商業機制,使得西塔琴傳統為了適應不同場域的文化習慣,與在

新的音樂文化環境中流通,而被以另一種容易被大家接受的「傳統」風貌呈現之。霍布斯鮑姆也提到,傳統的發明,往往都不是憑空發生的,它是一系列的實踐,且是藉由人為接合。有鑒於此,本論文將以目前在台灣的北印度古典西塔琴演奏者-金光亮平(Ryohei Kanemistu, Yo)為主要研究對象,分別針對他在台灣的展演與教學兩個面向做分析。試圖從Yo所承襲的印度古典音樂作為開端,探討他在面對台灣這個世界音樂文化生態時,如何適應不同文化環境,在台灣建構出北印度西塔琴音樂的「傳統」形象。 本論文在研究進程上分成三個階段:第一階段是從既有文獻梳理出北印度古典樂器西塔琴的傳統,以西塔琴的歷史源流、教學系統發展

、音樂內容與展演呈現等三部分的論述,勾勒出目前北印度古典西塔琴傳統的輪廓;第二階段主要觀察印度音樂在台灣各個場域的使用狀態,以及相關文化推廣單位之運作情況,並彙整過去評論世界音樂在台發展之相關文獻,概略探討台灣的印度音樂環境;第三階段藉由參與觀察與田野訪談,分別就Yo在台灣之西塔琴展演與教學實踐上建構出的北印度古典西塔琴形象,分析他在不同的文化環境中,如何與承襲的傳統作接合。

【當代瑜伽大師套書】(二冊):《瑜伽與動禪》、《瑜伽與愛的真相》

為了解決奎師那 的問題,作者理察‧福禮縵,瑪麗‧泰樂 這樣論述:

本套書組合:《瑜伽與動禪:VINYĀSA的流動藝術》、 《瑜伽與愛的真相:引領《博伽梵歌》之智融入現代生活》 《瑜伽與動禪》 Vinyāsa是一場動態冥想,猶如動禪。 在呼與吸之間,我們不只存在,而且覺醒於每個當下。 ★ 亞馬遜網站讀者五星評價 ★ 理察•福禮縵是當代最受矚目的瑜伽大師,他熟悉艾楊格(Iyengar)和阿斯坦加(Ashtanga)等流派,並融合東方佛學與哲思、西方解剖與力學,成為穿梭古今又充滿禪意的瑜伽老師。他與瑪麗•泰樂共同創辦瑜伽研究工作坊(Yoga Workshop),每年巡迴全世界教學。 理察•福禮縵與瑪麗

•泰樂從獨特觀點剖析阿斯坦加瑜伽,視之為「動態冥想」,並爲內在帶來深刻變化,而不僅是運動技藝。他們在本書探討這項嚴謹的練習,以Vinyāsa為核心,將體位法串聯成動態的冥想,透過呼吸和凝神的連結,從一個姿勢開展成下一個姿勢,讓這股自然流動的波浪,在呼吸、動作、順位、形式和心智模式中律動著,使練習者體驗到身體和心靈的深度覺醒,並發展出一輩子彈性且靈活的練習。 不像阿斯坦加的其他書籍,本書並未依循阿斯坦加瑜伽特有姿勢序列的線性模式。相反地,作者連結了八肢──持戒與內修、體位法、調息法、收攝感官、凝神、冥想、三摩地,並指引如何建立內在紮根的瑜伽練習。 這本書藉由瑜伽哲

學與體位法的教導,點出瑜伽練習不只在墊子上,而是要使生命成為一場流動的藝術。 本書特色 ◎雙大師親自示範、解說,讓瑜伽體位法如實承傳、如花開綻 ◎收錄阿斯坦加初始序列、站姿序列、後彎與完成姿勢、首要序列與中級序列 好評推薦 這不僅僅是一本書,更是作者的畢生之作。它證明瑜伽是一條心靈之路,而身體無法被簡化為僅僅是骨骼和肌肉。我強烈推薦這本書給所有誠懇向學的瑜伽學生。──基諾•麥格雷(Kino MacGregor),《阿斯坦加瑜伽力量》(The Power of Ashtanga Yoga,暫譯)作者 瑪麗•泰樂和理察•福禮縵

這對活躍的雙人組合,融合能量,創造出這本深具影響力的書。這些書頁充滿了他們深奧、實用、哲學、視覺和慈悲的洞見,呈現了瑜伽的無數層次,包括身體練習、智慧的追尋、理論表達,和最終的心靈之路。──大衛•史文森(David Swenson),《阿斯坦加瑜伽:練習手冊》(Ashtanga Yoga: The Practice Manual,暫譯)作者 《瑜伽與動禪:VINYĀSA的流動藝術》極其精妙。若無法幸運地面對面向開悟大師學習(像我就是),這本書就是最好的老師,而我獻上深深的感激。──羅德尼•宜(Rodney Yee),《走向平衡》(Moving Toward Balance,暫譯

)作者 《瑜伽與動禪:VINYĀSA的流動藝術》是一本非凡的書,照亮了稀罕和寶貴的道路,進入瑜伽練習的內在(最具影響力的)維度。研究和品嚐、思索它──最重要的是,發掘和練習你在書頁面中找到的珍寶。──羅德•史崔克(Rod Stryker),ParaYoga 創始人和《四種欲望》(The Four Desires,暫譯)作者 《瑜伽與愛的真相》 這是一本獻給亂世的禮物書, 也是瑜伽人的必讀經典, 更是現代人面對生活挑戰時,最有智慧的指引。 繼《瑜伽與動禪:VINYĀSA的流動藝術》, 理察‧福禮縵與瑪麗‧泰樂攜手探索

《博伽梵歌》, 淬鍊古老智慧,獻給這個時代,引領我們從「我」的皮囊中突破, 感受愛與慈悲,從容面對兩難與矛盾。 ~花蓮慈濟醫院能量醫學中心主任 安住推薦~ ◆印度最經典、最深刻的宗教哲學詩 《博伽梵歌》出自印度史詩《摩訶婆羅多》第六書,共分為18章,不僅被譽為印度最普及、最具影響力的宗教哲學 詩,也被比擬為「印度聖經」,有著無可超越的崇高地位。 《博伽梵歌》是一部引人入勝的動人故事,描述般度族戰士阿周納在戰場上所面臨的難題——對立的兩邊,都有他所愛和所景仰的人。阿周納面對著自己的懷疑和恐懼

,同時也質疑著傳統、職責、文化價值,甚至包括他自己的觀點和教義本身。書中另一個重要角色,導師奎師那,則悉心引導阿周納走向洞見、蛻變、愛和慈悲,也讓他理解:如何實踐並走向人生的至高理想——「解脫」一途。 ◆當代瑜伽大師的心靈引導 本書作者理察‧福禮縵與瑪麗‧泰樂都是當代深受人們尊敬的瑜伽大師,他們熟悉《博伽梵歌》的故事與哲學意涵,因此在本書以實用而且直接的方式,闡釋許多蘊藏於這部經典中、超越宗教的生命智慧與哲理;這些深刻且獨到的見解,不僅引領我們應對生活當中無可避免的挑戰,同時也讓我們學習同時保持開放、保有明晰並具有同情心。

故事中的戰場既有真實意義,也以隱喻方式指出,人生真正的戰場,都在我們的內心。我們都可能是阿周納,就讓兩位瑜伽大師帶領我們,隨著故事裡的主人翁阿周納,一起來一場以信任為基礎的覺醒之旅。讓你我於混亂的二十一世紀中,習得如何自我覺醒、擁有智慧、保持愛與慈悲心,平衡、穩定身心。 ◆當代瑜伽大師的十組實修心法 兩位作者於附錄提供了一套搭配《博伽梵歌》的實修之法,指引聲音、呼吸、為心智創造空間、簡單靜坐冥想等練習方式,或以身心平衡、培養幸福感、轉變心智狀態等主題作為練習。 無論是否有瑜伽基礎,都可以練習這些依據《博伽梵歌》逐

步架構的實修之法,你會很快發現,透過練習能夠幫助我們由內而外地訓練自己,建立穩定基礎,有益於維繫身體、心智和情緒的平靜與穩定,擺脫成見和執著,啟發善良、慈悲的身體覺受,並連結內心深處的真我。 在通往解脫的道途中, 最好的修行,就是閱讀《博伽梵歌》。 本書特色 ◆作者為當代國際瑜伽大師 ◆《博伽梵歌》是瑜伽界公認的最高指導經典,亦為世界四大名著之一 ◆第二部:收錄《博伽梵歌》原始文本與譯文對照,更進一步貼近原典 ◆第三部:收錄10套實修心法:作者根據各章節內容,為讀者

設計10套實修方法,以最實用的方式引導讀者練習、保持身心穩定

台灣印度音樂的創造與想像

為了解決奎師那 的問題,作者王曉瑜 這樣論述:

摘要本文主要在觀察印度音樂在台灣所呈現的音樂實踐,以及在其被具體演出的實踐過程中所產生的轉變和創新。在異文化音樂元素不斷進入台灣且漸漸被使用在流行音樂中的同時,印度地區的音樂也在台灣的環境生態中漸漸豐富。在台灣的各個場域裡,印度音樂與飲食消費文化、學校教育、音樂及舞蹈潮流……等結合。這些音樂使用或演出形式,其中所蘊含的並非只是將印度音樂平行的移入台灣且以相同的音樂概念呈現,而是結合了台灣現有的音樂概念、器樂使用與演出形式。本論文將針對印度音樂在台灣地區形成的音樂環境進行深入的分析。

奎師那的網路口碑排行榜

-

#1.哈瑞奎师那是什么意思?哈瑞奎师那和释迦牟尼佛的关系解读

哈瑞奎师那(Hare Krishna)是一种古印度教宗教组织,也称为国际克里希纳意识协会(ISKCON)。哈瑞奎师那信仰的核心是信仰克里希纳神是上帝的最高 ... 於 96845.com -

#2.摩訶婆羅多的引人入勝的故事:奎師那和迦爾納

Arjun 的車夫克里希納(Krishna) 以絕對的力量將戰車駛入地面數英尺。 箭擊中了Arjun 的頭飾並將其擊落。 錯過了目標——Arjuna 的心臟。 奎師那大喊:“哇 ... 於 www.hindufaqs.com -

#3.《黑天传》奎师那之死

《黑天传》奎师那之死 · 【拉妲奎师那】八王后到齐 · 【拉妲奎师那】奎师那求问大天得知自己的结局 · 【拉妲奎师那】罗摩现身多门城众人高呼罗摩之名 · 【拉妲奎师那】薄伽梵歌 ... 於 xbeibeix.com -

#4.關於主奎師那- 印度教最喜愛的神像,

奎師那 在Ashtami或Krishnapaksha的第八天午夜在Shravan的印度月份(8月至9月) 出生 。 克里希納的生日被稱為Janmashtami ,這是世界各地慶祝的印度教徒的特殊場合。 奎師 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#5.社團法人國際奎師那意識協會

以印度成道大師-聖恩巴克提韋丹塔‧斯瓦米‧帕布帕德所著之書籍及其教導為根據,宏揚奎師那的教化,傳播靈性知識,推行具體淨化心靈的生活方式,以期平衡失常的價值觀,促進 ... 於 org.twincn.com -

#6.朝聖者的印度:由虔信者足跡交織而成的神性大地 - Google 圖書結果

... 奎師那神、四間供奉濕婆神。43 然而幾個世紀過去,時光與叢林再度讓多數奎師那神生活之地從眼前消失。十六世紀時,我們進入另一段比較晚近、重新「定位」並系統化奎師那 ... 於 books.google.com.tw -

#7.黑天

黑天(天城體梵語:कृष्ण,羅馬化:kṛṣṇa,英語:Krishna,字面意思為黑色、黑暗或深藍色),又譯為奎師那、克里希那,他還有許多名字如哥文達。 於 www.wikiwand.com -

#8.奎师那神庙

离莲花庙不远,可抄近路步行抵达; 2.该寺庙是印度教主神之一毗湿奴的化身“奎师那”的主庙; 3.该庙不仅造型独特,寺内的精美绘画和神像更是堪比艺术馆 ... 於 m.mafengwo.cn -

#9.(新德里, 印度)奎師那神廟- 旅遊景點評論

奎師那 神廟:查看Tripadvisor 上在印度新德里的旅遊景點排名,瀏覽關於奎師那神廟的旅客評論和真實旅客照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#10.印度檀車節文化祭

奎師那 (Krishna):最有吸引力的人,至尊者,輪回的終止者,最大的快樂。 哈瑞(Hare) :至尊者奎師那的高等靈性的快樂能量,也是對奎師那永恒至愛的伴侶Radharani(拉達 ... 於 www.flickr.com -

#11.黑暗,或深藍色),又譯為奎師那、克里希那,他還有 ...

印度教最重要的神祇之一,被很多印度教派別認為是至高無上的神,也是最具吸引力者。 黑天的形象傳統的奎師那形象是一個穿著黃色布褲,頭上戴著孔雀羽毛, ... 於 www.facebook.com -

#12.搜尋結果:奎師那

找不到與 奎師那 完全符合的商品,以下是相似的搜尋商品。 全部分類. 142筆. 排序 ... 適用折價券. 電子書 皮克斯動畫師之紙上動畫《羅摩衍那》(電子書). $ 540; 適用折價 ... 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#13.斯里奎師那套房飯店

斯里奎師那套房飯店. #447/22, Bellandur Circle, Bengaluru, India. +91 804 094 6062. 於 www.tw.kayak.com -

#14.主奎師那信仰什麼宗教?

主奎師那信仰什麼宗教? 克裡希納,梵文Kṛṣṇa,是印度所有神靈中最受尊敬和最受歡迎的一位,被奉為印度教毗溼奴神的第八個化身(阿瓦塔拉或阿瓦達 ... 於 tools.city -

#15.奎師那- Dilli 新德里20ml 城市系列鋼筆墨水

奎師那 城市系列,20毫升大瓶口玻璃瓶,不易傾倒。 深紫色,帶有金綠色的sheen 印度手工製作. 於 www.juspirit.com.tw -

#16.「瑜珈」的搜尋結果

印度台北協會暌違三年舉辦大型實體瑜珈活動,開場由台灣舞者穿著傳統服飾演出印度卡薩克(Kathak)古典舞蹈,以及由舞團帶來印度融合舞蹈,接著國際奎師 ... 那就是沒有問題 ... 於 www.ctee.com.tw -

#17.奎师那诞辰寺| 不可思议的印度

马图拉的主要朝圣地是奎师那诞辰寺,据说这个寺庙是围绕奎师那出生的牢房建造而成的。它被认为是著名的奎师那传说的焦点。其中一个传说表明,这个寺庙是由奎师那的孙子 ... 於 www.incredibleindia.org -

#18.奎師那神廟

奎師那 神廟位於印度德里,是一座非常漂亮的廟宇,遊客需赤腳才能進入寺廟。在這裏,人們可以欣賞彩色的神像,瞭解宗教歷史文化。 奎師那神廟. 當地玩樂. WIFI&電話卡. 於 www.wingontravel.com -

#19.台北市奎師那意識學會

8月17日應高中同學楊君的邀請,前往台北市奎師那意識學會。 楊君到樓下接我,他穿著印度式樣的白色長袍,額頭畫著Tilak(提拉克,用神聖泥土或檀香漿在 ... 於 rinchen013.blogspot.com -

#20.國際奎師那知覺協會(哥印拜陀), 哥 ...

Expedia 提供詳盡的景點介紹、購物熱點和美食推介。跟貼Expedia 同時預訂機票酒店,盡享更多優惠,分分鐘機票最高可減100%。打算去哥印拜陀的你,仲等咩? 於 www.expedia.com.hk -

#21.奎師那 - 漫遊者書店Azothbooks

奎師那 · 我的薄伽梵歌:一位印度神話學家的超凡生命智慧 · Information | Legal Terms · 訂閱電子報 · Follow us on ... 於 www.azothbooks.com -

#22.與「奎師那拉達」相關的相片

下載並免費使用100000+ 張奎師那拉達圖庫相片。✓ 每天新增數以千計的影像✓ 完全免費✓ 高品質Pexels 影片和影像. 於 www.pexels.com -

#23.國際奎師那知覺協會簡介(ISKCON) - 其它宗教

巴克提維丹塔·斯瓦米·帕布帕德於1966年在美國紐約建立的,並迅速發展成為擁有百座廟宇和附屬農莊農社和靈師學校的全球性組織。 國際奎師那知覺協會建立在《博伽梵歌》和《 ... 於 www.golla.tw -

#24.奎師那-快樂的泉源上« 買書« 白象文化‧印書小舖::自費出版

奎師那 -快樂的泉源上. 作者:聖恩A.C.巴克提韋丹塔‧斯瓦米‧帕布帕德/翻譯者:嘉娜娃 類別:星相命理 出版:巴帝維丹達書籍出版有限公司 出版日期:2007年12月 於 www.elephantwhite.com.tw -

#25.遇見奎師那

根據印度的傳說,守護宇宙的毘濕奴(Vishnu)擁有眾多化身,當祂以人形出現時,可能是三頭六臂或四臂戴冠;除了人形之外,祂也可能化身為豬、魚、馬或烏龜,而黑天神奎師那 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#26.印度總理的演講丨為什麼【奎師那知覺】會在全球迅速發展?

印度前總理瓦傑帕伊在【國際奎師那知覺協會】新德里哈瑞.奎師那廟宇、印度韋達文化中心落成典禮上的演講1998年4月5日哈瑞.奎師那Hare Krishna! 哈瑞. 於 home.gamer.com.tw -

#27.國際奎師那意識協會- 店家介紹 - 中華黃頁

國際奎師那意識協會是位於台中市北區中清路一段100號4樓的社會團體店家,這裡提供國際奎師那意識協會的電話、地址資訊及相關產品服務介紹,並分享國際奎師那意識協會的 ... 於 m.iyp.com.tw -

#28.奎師那河

奎師那 河. 奎師那河. 原圖鏈結 圖片來自nativeplanet. 奎師那河( 英語:Krishna River)河道全長1,400公里,為印度中南部最長的河流之一。 目錄. 河源爭議. 地理特色. 於 factpedia.org -

#29.奎師那神廟最新資訊、特色及評價

奎師那 神廟位於印度德里,是一座非常漂亮的廟宇,遊客需赤腳才能進入寺廟。在這裏,人們可以欣賞彩色的神像,瞭解宗教歷史文化。 於 hk.trip.com -

#30.《薄伽梵歌》中奎師那與阿周那的對話告訴你 - 今天頭條

四、梵學第三顆:虔信瑜伽(中)——關於「奉獻與虔信」. 阿周那:. 「奉獻」是什麼意思? 奎師那:. 「奉獻」是一種心境. 需要 ... 於 twgreatdaily.com -

#31.奎師那意識運動︰愛與慈悲的上帝使者- 正體中文

國際奎師那知覺協會是奎師那意識運動在1966年由帕布帕德尊者創立於美國紐約市,是高第亞畏濕奴派,印度教宗教組織。印度畏濕奴派的傳承可追溯到十六世紀采坦亞. 於 suprememastertv.com -

#32.天是恒河岸丨关于毗湿奴与奎师那的神话

天是恒河岸丨关于毗湿奴与奎师那的神话. 天是红河岸惊悚版!少女啊,干了这碗恒河水! 席路德. 2019-01-28. 本文系用户投稿,不代表机核网观点. 夜更深了,树林里充满各种 ... 於 www.gcores.com -

#33.誰是印度教克利須那派教徒? 他們相信什麼?

回答: 印度教克利須那派的起源,也被稱為高迪亞外士那瓦主義或柴坦亞外士那瓦主義,是通過國際社會的奎師那意識( 或ISKCON) 而得到提升。 克利須那派是印度教的一個神秘 ... 於 www.gotquestions.org -

#34.關於我們About Us - 奉愛瑜伽文化中心|Bhakti Yoga|

奉愛瑜伽文化中心是國際奎師那意識協會(ISKCON) 在台灣設立的分支機構,由法籍華人嘉娜娃女士創辦,深耕台灣已二十餘年。中心秉持古老的傳承,定期舉辦各式活動,如:心靈 ... 於 www.krishna.org.tw -

#35.黑天_百度百科

梵文(天城體:कृष्ण;IAST:kṛṣṇa)新譯作“克里希那”Krishna,又音譯作“奎師那”,梵文的意思是黑色,因為黑色能吸收光譜中的七種顏色,代表了他具有一切的吸引力。 於 baike.baidu.hk -

#36.產品搜尋:國際奎師那

產品搜尋:國際奎師那 ... 唱頌變快樂——瑜伽魅力吟誦、吟唱Hare Krishna這一非凡的Mantra,是這個年代備受推崇的培養靈性意識及動態靜心的方法。 奉愛瑜伽的一代宗師聖帕布帕 ... 於 www.theregentstore.com -

#37.神々自身- Lofter

年齡大約是蘇利耶11歲、因陀羅16歲、伐樓拿21歲。 大力羅摩和奎師那,雅度兄弟. 雙太陽神,蘇利耶和薩毗德里。 於 indiandeitiesxfgo.lofter.com -

#38.【绘画过程】印度神话Krishna奎师那/黑天 - Bilibili

【绘画过程】印度神话Krishna 奎师那 /黑天. YeTineuf. 相关推荐. 查看更多. SRJ:龙凤胎6岁了!他在真唱,我严重怀疑. 於 www.bilibili.com -

#39.薄伽梵奎師那圖片PNG去背圖| 矢量圖案素材| 免费下载

克里希納janmashtami 與主小可愛矢量肖像印度教節的印地文書法. 印度教圖案問候圖案孔雀羽毛圖案. 免費. shri krishna janmashtami png 設計圖片, 主奎師那Janmashtmai ... 於 zh.pngtree.com -

#40.奎师那的身世相关搜索

西瓜视频搜索为您提供又新又全的奎师那的身世相关视频内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关直播、用户,满足您的在线观看需求,看奎师那的身世就上西瓜视频。 於 so.ixigua.com -

#41.今天是奎師那的生日來看看他小時候萌萌的照片(多圖)

今天是奎師那(Krishna)大神的生日,來,我們一起唱:happy birthday to you~Happy Janmashtami! 於 www.gushiciku.cn -

#42.拉達奎師那

圖片:Radha Krishna藝術家:Sarika Singh 個人和靈修空間的理想選擇。 完成這幅畫所花費的時間- 2 年。 神聖的愛載著雲彩,漂浮在宇宙宇宙中,以綠地為根, ... 於 livingbuddhistart.com -

#43.奎師那-快樂的泉源上

1965年,遵照靈性導師的訓令,聖帕布帕德在他六十九歲高齡時離開印度,支身前往美國,向全世界傳播有關神——奎師那的知識;因他對全世界人民巨大的貢獻,而被列入1976年 ... 於 www.taaze.tw -

#44.為奎師那祝壽

為奎師那祝壽印度北部的阿姆利則,一名印度教徒十三日將籃中的小孩打扮成印度神奎師那的模樣,慶祝奎師那壽誕的到來。在印度教中,奎師那是毗濕奴的最主要化身。 於 www.merit-times.com -

#45.毗湿奴的十个化身,包括拉玛和奎师那

毗湿奴的十个化身,包括拉玛和奎师那 · Matsya(鱼) · Kurma(乌龟) · Varaha(野猪) · Narasimha(人狮) · Vamana(矮人) · Parasurama(拿着斧头的战士) ... 於 gobookmart.com -

#46.拉妲奎师那

第1集:国王为了捍卫王位,竟杀死妹妹的七个儿子,傻公主居然还要一直不断的生生生#奎师那#印度神话#印度神剧. 6.2万. 04:06. 两个小神童大战三天三夜#印度神剧#好剧. 於 www.douyin.com -

#47.奎師那(KRISHNA) - 東京旅遊指南

奎師那 (KRISHNA)是位於新宿黃金街的一家酒吧吧。店名代表的是正是印度著名神明奎師那(KRISHNA),進店體驗一番後,確實覺得名副其實。鮮紅的墻壁,精美的吊燈、富有異國 ... 於 cn-tw.intheluggage.com -

#48.FGO第二部奎师那会出吗黑天奎师那会实装吗

FGO2.4章印度舞台会出一个狂阶的黑皮肤印度从者,不少玩家都猜测他是奎师那,作为印度的主神之一,黑天奎师那在印度是非常著名的神,那么FGO第二部奎 ... 於 www.87g.com -

#49.一位關懷印度婦女的奎師那靈修者藝術家: 李青芬訪談

今集《瓶中稿》的嘉賓李青芬,是一位藝術家兼策展人,也是一位台灣奎師那的修行者。主持人認識Christine,是一個緣份的延續。因為在香港他遇到過不少Hare ... 於 www.rti.org.tw -

#50.(新品未用過) 2009年香港印度教奎師那宗教掛曆(月曆) 只有 ...

(新品未用過) 2009年香港印度教奎師那宗教掛曆(月曆) 只有一面/有卷軸摺疊痕跡| 於 tw.bid.yahoo.com -

#51.Sculpture - 青銅色- 奎師那寶貝- 印度- 19 - 20世紀- ...

奎師那 的雕像,毘濕奴的化身,嬰兒時期,青銅。 高104 毫米,寬63 毫米,深104 毫米。 重815克。 照片是描述的一部分。 雕像將妥善包裝並投保運輸。 於 www.catawiki.com -

#52.奎師那- 最新文章

黑天(天城體梵語:कृष्ण,羅馬化:kṛṣṇa,英語:Krishna,字面意思為黑色、黑暗或深藍色),又譯為奎師那、克里希那,他還有許多名字如哥文達。 --來自維基百科 ... 於 www.thenewslens.com -

#53.奎师那- Translation into English - examples Chinese

Translations in context of "奎师那" in Chinese-English from Reverso Context: 他们应采取奎师那的任务。 於 context.reverso.net -

#54.奎師那[漢語詞語]

奎師那 ,梵文(天城體:कृष्ण;IAST:kṛṣṇa)新譯作“克里希那”Krishna梵文的意思是深藍,黑色,因為黑色能吸收光譜中的七種顏色,代表了他具有一切的吸引力。 於 www.jendow.com.tw -

#55.央行不升息,沒打房!3大重點一次看|美股俯衝

LPL Financial首席技術策略師特恩奎斯特(Adam Turnquist)說,公債殖利率「顯然正嚴重影響投資人的風險胃納」。 廣告. 科技股成為本週重災區,亞馬遜 ... 於 www.cw.com.tw -

#56.拉妲奎師那

拉妲奎師那,是印度電視劇,於2018年10月1日播出,其中奎師那Krishna是印度神毗濕奴Vishnu的十個化身之一,又被稱為黑天。 Google Play. 於 play.google.com -

#57.奎師那的天空

印度神像象財鼻神Ganesh金箔畫像20*30cm · 10 ; 印度神像吹笛奎師那樹脂家居擺飾禮品藏品krishna 奎師那的天空 · 15. 於 world.taobao.com -

#58.拉妲奎师那在哪里可以看

奎师那 和拉妲的爱情故事最早出自12世纪印度梵文诗人贾雅迪瓦的诗歌《吉塔·戈文达》(Gita Govinda),年幼的黑天奎师那和心地善良的牧女拉妲相识,成为一对青梅竹马。两人 ... 於 m.kuaikanmanhua.com -

#59.奎師那- 推薦內容

探索方格子vocus 在奎師那的推薦內容!還有其他多元主題:電影戲劇、投資理財、閱讀書評等許多優秀內容創作者的創作內容!快來看看吧! 於 vocus.cc -

#60.奎师那- 抖音百科

梗概:上古时期,至尊神为了解救百姓,以奎师那的名字降生到地球,成为戴尔瓦伊和瓦苏戴瓦的第8个儿子,康萨知道后派了很多恶魔去杀害奎师那,因为他知道,奎师那是他 ... 於 www.baike.com -

#61.至尊主聖奎師那 - krishnacenter.org.hk |

奎師那 ( Krishna )是至尊人格首神。祂沒有任何起源,祂本身就是萬事萬物的源頭。祂在不同的年代、不同的地域,因應當時眾生的需要而有著 ... 於 krishnacenter.org.hk -

#62.奎師那對印度精神樂器的演奏— 影片檔- Krishna

立即下載此奎師那對印度精神樂器的演奏影片。在iStock 的免版稅影片檔庫中搜尋更多Krishna 影片,輕鬆下載快捷簡易。 於 www.istockphoto.com -

#63.培養奎師那意識

Title, 培養奎師那意識. Author, A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda. Publisher, 巴帝維丹達書籍出版有限公司, 1998. ISBN, 962801112X, 9789628011124. 於 books.google.com -

#64.Home - ISKCON - The Hare Krishna Movement

I very much welcome events such as this, which will help us all to celebrate the values and benefits of diversity… but also shows the positive expression of ... 於 www.iskcon.org -

#65.娶一万六千个老婆印度传奇英雄“奎师那”,是女人就想与他缠绵

按照印度的叙事诗《摩诃婆罗多》中,奎师那是印度主神毗湿奴的化身,奎师那(Krishna)这个名字的意思是黑色,所以又名为“黑天”,是个大英雄。根据中世纪 ... 於 www.163.com -

#66.羅摩克里希那Ramakrishna: 最新的百科全書

根據羅摩克里希納的說法,在這種精神實踐的最後,他獲得了savikalpa samadhi(以形式和本質看到神)、願景以及與奎師那的結合。羅摩克里希納訪問了納迪亞,那裡是15 ... 於 academic-accelerator.com -

#67.娶一萬六千個老婆印度傳奇英雄「奎師那」 是女人就想與他纏綿

按照印度的敘事詩《摩訶婆羅多》中,奎師那是印度主神毗濕奴的化身,奎師那(Krishna)這個名字的意思是黑色,所以又名為「黑天」,是個大英雄。根據中 ... 於 www.ettoday.net -

#68.黑天- 維基百科,自由的百科全書

黑天(天城體梵語:कृष्ण,羅馬化:kṛṣṇa,英語:Krishna,字面意思為黑色、黑暗或深藍色),又譯為奎師那、克里希那,他還有許多名字如哥文達。 於 zh.wikipedia.org -

#69.培養奎師那意識- 三民網路書店

書名:培養奎師那意識,ISBN:9789628011124,出版社:巴帝維丹達,作者:,頁數:,類別:婆羅門教;印度教. 於 www.sanmin.com.tw -

#70.般度戰士1:時間的盡頭

從亞露有記憶以來,她一直住在古印度藝術文化博物館裡,她非常清楚諸神大廳盡頭那盞油燈是絕對不可碰觸的。 ... 奎師那大帝玩弄著手裡的笛子;盤腿端坐 ... 於 m.ylib.com -

#71.歸徒:一位哈瑞奎師那導師的靈性自傳

書名:歸徒:一位哈瑞奎師那導師的靈性自傳,原文名稱:The Journey Home:Autobiography Of An American Swami,語言:繁體中文,ISBN:9789862721803,頁數:430, ... 於 www.books.com.tw -

#72.奎师那的秘林的微博

奎师那 的秘林,印度神话故事,摩诃婆罗多,奎师那,毗湿奴,SRJ。奎师那的秘林的微博主页、个人资料、相册。新浪微博,随时随地分享身边的新鲜事儿。 於 weibo.com -

#73.卡通奎師那著色

卡通奎師那著色 ... 許可證: 免費供個人、教育或非商業用途。 本作品根據CC BY-NC 4.0 許可證獲得許可。 分發時需要註明出處。 於 www.supercoloring.com -

#74.『直播』RAJ奎師那K印度香Krishna 印度進口手工香薰檀香瑪 ...

『直播』RAJ奎師那K印度香Krishna 印度進口手工香薰檀香瑪莎拉線香家用. 340. 尚未有評價銷售0檢舉. 分享0. 優惠活動看全部. 運費券 超商$99up免運→ 立即領運費券. 於 www.ruten.com.tw -

#75.蒂魯帕蒂國際奎師那意識協會(ISKCON Temple)附近的飯店

線上搜尋印度國際奎師那意識協會(ISKCON Temple)附近的飯店。空房多、價錢優!線上預訂、到店付款。免預訂手續費。 於 www.booking.com -

#76.(#1316) 印度南部約十七世紀銅奎師那立碑

印度南部約十七世紀銅奎師那立碑. 估價. 6,000 - 8,000 USD. Log in to view results. 招標截止. 描述. Bronze. the deity Krishna in the form of Venugopala the cowherd ... 於 www.sothebys.com -

#77.ZHT/Prabhupada 0177 - 奎師那意識是永恆的事實

那為什麼基督徒感興趣?他們是印度教徒嗎? 不。Krsna 既不是印度教也不是穆斯林更不是基督教。Krsna 就是Krsna。 而你是Krsna 不可或缺 ... 於 vanipedia.org -

#78.MAKHAN CHOR KRISHNA 奎師那——奶油小偷 - ISKCON

MAKHAN CHOR KRISHNA 奎師那——奶油小偷. $250. $250. 0.00% off. In Stock. Quantity. 於 iskcontaiwan.com -

#79.哈瑞奎師那是什麼?

「Hare Krishna Hare Krishna 哈瑞奎師那」是印度教的傳統唱頌。 Krishna是印度教崇拜的大神之一。這個詞梵文的意思是深藍,黑色。 於 www.getit01.com -

#80.ISKCON Taipei 國際奎師那意識學會

Top posts. #ISKCON #Taiwan #Taipei #FeelingBelssed #HareKrishna. One of the best moments in my entire life!! // I love you. Sunday Feast~. 於 www.instagram.com -

#81.奎師那口中的宇宙- 正妹減壓- udn相簿

奎師那 的母親在他口中看到日月星辰和自己正在檢查奎師那口中有無泥土的景象,知道他是印度神的化身變成小孩,是為了讓人了解神是可親近。 於 album.udn.com -

#82.設置供奉奎師那的神壇 - hare krishna - 痞客邦

在家設置設置神壇我們或許會覺得直接在奎師那面前崇拜唱頌必定更好。主奎師那和祂純粹的奉獻者無比仁慈,讓我們也可以經由崇拜祂的圖片或祂的塑像而 ... 於 harekrishnatw.pixnet.net -

#83.印度教分支奎師那在港修行信徒70人

曾佳妮(Lila)是國際奎師那知覺協會(ISKCON)香港分會信徒。這個宗教屬於印度教的分支,以神祇奎師那(Krishna,又譯作「黑天」)為中心。1960年代 ... 於 www1.hkej.com -

#84.印度教(奎師那派)宇宙觀- 雪花台湾

印度教(奎師那派)宇宙觀5 人贊了文章訶利·陀摩(Hari Dhama)哥樓卡·溫達文(Goloka Vrindavana):哥文達(Govinda)與拉妲(Radha)、牧女們一同 ... 於 www.xuehua.tw -

#85.歸徒:一位哈瑞奎師那導師的靈性自傳

––– Saurav Ganguly, 前印度國家板球隊隊長Francis Xavier Clooney¬¬——天主教神父兼哈佛大學神學院教授:關於基督和奎師那當然有很多可說的。幾百年來,已 ... 於 www.wunanbooks.com.tw -

#86.三峽如來寺- Krishna 奎師那- Taiwan 台灣

三峽如來寺- Krishna 奎師那- Taiwan 台灣, 新北市. 212 likes · 1 talking about this. 至尊人格首神-眾神之首. 於 m.facebook.com -

#87.國際奎師那意識協會「音樂」概念與克伊爾坦(kīrtan)唱頌 ...

... 奎師那意識協會(International Society for Krishna Consciousness,ISKCON),是根基於高帝亞‧外士那瓦(Gaudiya Vaishnava)傳統,由A.C.巴克提韋丹塔‧斯瓦米‧帕布 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#88.哈瑞奎師那旅館(Hare krishna inn)

位於古魯瓦尤爾的哈瑞奎師那旅館(Hare krishna inn)歡迎你入住,最新特價每晚低至HK$92。查看真實住客評價及優質住宿圖片,享受誘人套票及餐飲優惠,訂房兼賺Agoda住 ... 於 www.agoda.com -

#89.瑜伽的源頭和擴展——奎師那的降臨

「瑜伽」一詞來自印度梵文,本意就是「與宇宙和至尊聯繫在一起」,這種最高的瑜伽境界就是奎師那意識。古印度外士納瓦傳統認為,至尊人格首神奎師那不 ... 於 kknews.cc -

#90.歸徒:一位哈瑞奎師那導師的靈性自傳的價格推薦 - BigGo

歸徒:一位哈瑞奎師那導師的靈性自傳價格推薦共6筆商品。包含2筆拍賣、1筆商城.「歸徒:一位哈瑞奎師那導師的靈性自傳」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價, ... 於 biggo.com.tw -

#91.主奎師那。 什麼顏色被認為是代表神克里希納?

主奎師那。 什麼顏色被認為是代表神克里希納? ... 印度- 一個遙遠而神秘的國度。 越來越多的人有興趣在其歷史,文化和傳統。 特殊的地方值得印度教徒的宗教。 他們的信仰尚 ... 於 zhtw.delachieve.com -

#92.輕鬆一下,說說奎師那完美境界的十個化身

它就像聖誕節,全世界都在慶祝,每個人都快樂。」奎師那是邪教嗎奎師那,也譯作「克里希那」。梵文的意思是深藍、黑色,因爲黑色能 ... 於 ppfocus.com -

#93.警惕!奎师那邪教在中国部分城市盛行

核心提示:据《印度斯坦时报》网站(Hindustantimes.com)8月31日报道,8月25日有大批信徒在中国多地庆祝“奎师那詹玛斯塔米”(即主奎师那的诞辰,又称 ... 於 www.sohu.com -

#94.拉妲奎师那- 电视剧

拉妲奎师那豆瓣评分:7.6 简介:The story of Radha and Krishna is the epitome of eternal love, which transcends eras and emotions. 於 m.douban.com -

#95.国际奎师那知觉协会中国发展传播探析_李政阳.pdf

国际奎师那知觉协会中国发展传播探析□ 现状研究国际奎师那知觉协会中国发展传播探析李政阳⊙ 内容提要: 国际奎师那知觉协会是从印度教毗湿奴派发展出来的新兴宗教 ... 於 www.academia.edu -

#96.德里奎师那神庙游玩攻略

携程攻略提供德里奎师那神庙游玩攻略信息,您可以查询德里奎师那神庙票价格优惠信息表、参观预约奎师那神庙门票价格多少钱,奎师那神庙团购门票预定优惠、奎师那神庙 ... 於 gs.ctrip.com -

#97.台灣光華電子報-遇見奎師那(2006/11/29)─ ...

身為孟加拉這回教國度少數族群的印度教徒,週日的下午,戴書納來到位於台北市汀州路一間小公寓內。除了他以外,伴著手風琴、手鈸和非洲鼓,圍繞著奎師那 ... 於 enews.url.com.tw -

#98.关于奎师那

标签:善道法作者:依果NirvanaBaby: “奎师那”是印度的神依果: 我不推崇这个门派,离真相还远。 宗教味道强烈的教派,比较适合幼儿灵魂的口味。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#99.奎师那圣名的力量(是让你沦为畜生不如的混蛋奴才)17

奎师那 圣名的力量2010-4-10 10:30转载自积嗒【法术金口诀:奎师那圣名的力量是让你沦为畜生不如的混蛋奴才。】 1968年6月15日,国际奎师那知觉协会创办灵性导师——圣 ... 於 vk.com