婦女救援基金會ptt的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王曉丹,余貞誼,方念萱,姜貞吟,韓宜臻,胡錦媛,黃囇莉,楊婉瑩,孫嘉穗,陳惠馨,康庭瑜寫的 這是愛女,也是厭女:如何看穿這世界拉攏與懲戒女人的兩手策略? 可以從中找到所需的評價。

另外網站財團法人臺北市婦女救援社會福利事業基金會求才職務說明表也說明:財團法人臺北市婦女救援社會福利事業基金會. 求才職務說明表. 職稱. 人口販運案件陪同偵訊社工員. 部門. 救援部. 工作時間. 配合業務需求機動性派遣,以日間為主。

臺北市立大學 社會暨公共事務學系公共事務學碩士班 黃煥榮所指導 彭柏元的 網路性別暴力現象與防治策略之研究:以某網紅性騷擾之爭議案為例 (2020),提出婦女救援基金會ptt關鍵因素是什麼,來自於言論自由、性騷擾、性別歧視、網路性別暴力。

而第二篇論文輔仁大學 大眾傳播學研究所碩士在職專班 林維國所指導 劉宗翰的 網路公審下的沉默螺旋現象--以作家瓊瑤倡議善終權引發之風波為例 (2018),提出因為有 沉默螺旋理論、害怕孤立、參考團體、發表意願、網路公審的重點而找出了 婦女救援基金會ptt的解答。

最後網站[問卦] 為什麼婦女救援基金會無視八三么婦? - PTT推薦則補充:婦女救援基金會 附設阿嬤家-和平與女性人權館,認識關於慰安婦。 卻對同樣女性人權議題的八三么婦的存在識若無睹? 有卦否? --

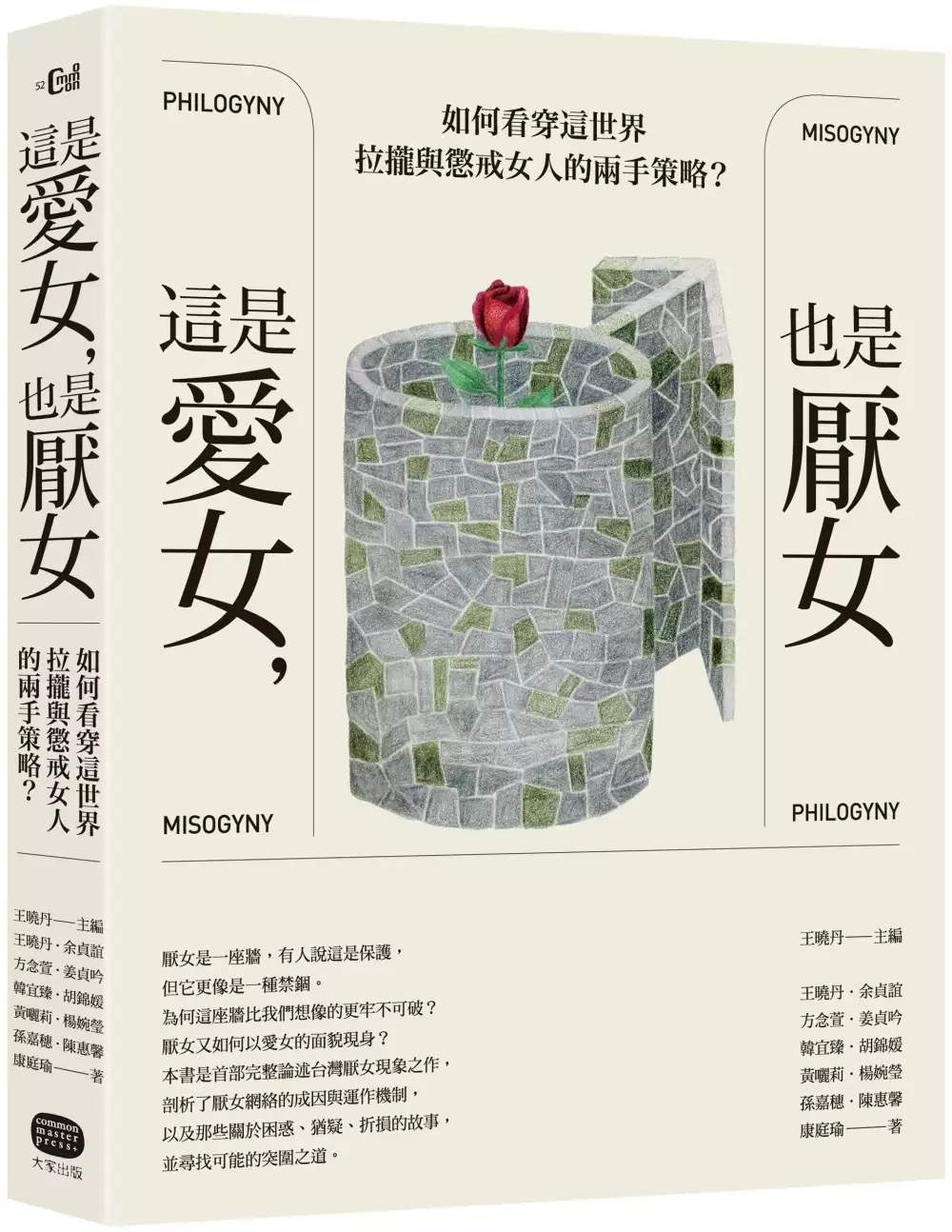

這是愛女,也是厭女:如何看穿這世界拉攏與懲戒女人的兩手策略?

為了解決婦女救援基金會ptt 的問題,作者王曉丹,余貞誼,方念萱,姜貞吟,韓宜臻,胡錦媛,黃囇莉,楊婉瑩,孫嘉穗,陳惠馨,康庭瑜 這樣論述:

厭女是一座牆,有人說這是保護,但它更是一種禁錮。 為何這座牆比我們想像的更牢不可破?厭女又如何以愛女的面貌現身? 厭女,是全球女性主義共同面臨的最新課題。本書是首部完整論述台灣厭女現象之作,剖析了厭女網絡的成因與運作機制,以及那些關於困惑、猶疑、折損的故事,並尋找可能的突圍之道。 為何時至今日,厭女仍然是問題?或許有人認為隨著女性地位的提高,厭女已經不再是問題,然而當代持續存在的厭女現象告訴我們:在女性主義已經具有影響力之後,反而引發厭女網絡的反撲與懲戒。厭女不僅依然存在,而且更為頑強。 新的情況,需要新的應對方式。在傳統父權體制透過流行文化不斷傳播、變形的同時,女性主義

也必須提出新的策略與論述。 厭女不是少數人個人的極端情緒,厭女也並不意味著占一半人口的男性憎恨女性。厭女比我們所看見的更幽微、更複雜,也比我們想像的更根深柢固,厭女的機制與邏輯滲透到人們的自我、關係與社會網絡,進入性、身體與情感連結之中,造就了厭女網絡。 厭女網絡採取兩手策略的操作方式,區分「好」女人與「壞」女人並分而治之,透過拉攏「好女人」、懲戒「壞女人」,使女性因為被懲戒而神傷,或因為被拉攏而得意;拉攏與懲戒更可能產生相互加乘的效果,進而鞏固厭女網絡。 本書的重要論點在於,厭女有另一個面向,那就是愛女,厭女經常以愛女的樣貌表現──「我是為妳好」、「我是因為太愛妳」、「我是

不能沒有妳」、「我是為了我們的未來努力」,這種不將對方視為主體的單向度的愛,其實就是──厭女。愛女,並非厭女的解方,互為主體的協商與成長,才是克服厭女的良藥。 本書分為上、中、下三篇,上篇「單一結構」解析厭女網絡中透過關係界定他人、控制他人、將他人視為客體的各種機制、邏輯與論述;中篇「兩難困境」書寫厭女網絡之中的個體處境,追問愛女/厭女的一體兩面,為何╱如何讓女性難以看穿、無法站出?下篇「多元協商」則論述多層次、多面向、嘗試突破厭女網絡的突圍行動。 厭女,正從現實與網路、小說文本與社會事件無孔不入地襲捲而來。全書分析的厭女案例包括:父權家庭中的女性角色、反同運動、性暴力受害者、女性

從政者、族群與性別,PTT母豬教、性私密影像與報復式色情、解放乳頭自拍,以及《水滸傳》、林奕含與《房思琪的初戀樂園》、八里雙屍案與《黑水》。 理解與拆解厭女現象,正是告別厭女的第一步! ■ 本書重要焦點如下: ──父權家庭如何懲戒「不合格」的妻子、「失職」的母親、「不孝」的女兒、不進入家庭的女性、以及多元性別的女性?反同運動如何忌性、恐同、厭女? ──女性政治人物為何面臨在性別角色和政治角色間進退失據的困境?中性化是不是一個好的策略?在性別與族群的愛厭交織中,媒體如何展現能動性,促發性別平權? ──「母豬教」和「報復式色情」如何將女性客體化、工具化?「解放乳頭」的倡

議,要將乳房去情慾化或是再情慾化? ──《水滸傳》為何是一個厭女文本?林奕含與《房思琪的初戀樂園》指出了哪些權勢性交受害者的困境,以及受害者自我的複雜與兩難?八里雙屍案的報導與判決書顯露了什麼樣的厭女情結?與《黒水》又該如何對讀? ──新時代需要什麼樣的情感教育?如何以「主體愛」補充「匯流愛」? 名人推薦 成令方╱高雄醫學大學性別研究所教授 官曉薇╱台北大學法律學系副教授 陳宜倩╱世新大學性別研究所教授 畢恆達╱台灣大學建築與城鄉研究所教授 游美惠╱高雄師範大學性別教育研究所教授 楊芳枝╱成功大學台灣文學系教授 ——齊力推薦

網路性別暴力現象與防治策略之研究:以某網紅性騷擾之爭議案為例

為了解決婦女救援基金會ptt 的問題,作者彭柏元 這樣論述:

隨著資訊科技的發達,使得社會進入網路媒體時代,由於科技快速便利,讓每位民眾都能享受憲法賦於人民的言論自由權利,但是也帶來對於性別仇恨與性別歧視,形成網路性別暴力的現象。在2017年,發生了一名網紅拍攝影片,污辱護理師群體的重大案件,這次事件發生後,由受害者護理師提出性騷擾告訴。卻被臺北市性騷擾防治委員會判決性騷擾不成立處分,進而引發了各方利害關係人的反彈和爭議,各自持不同的意見。由此個案觀察後提出四個研究問題:(一)對於網路性別暴力與性別歧視的不當行為;言論自由是否需要受到適當的限制?(二)臺北市性騷擾防治委員會是否對此個案的判決仍有討論空間? (三)目前的性騷擾防治法是否有規範不足之處?(

四)對於網路性別暴力的現象,有哪些方式可以進行防治與改善?本研究以某護理師性騷擾之爭議案為例,對參與此個案的各方利害關係人進行深度訪談之個案研究,根據研究發現,受訪者都認為言論自由不能再不受限制,需要進行管制,目前的性騷擾防治法對於敵意環境的場域和是否加害者必須是具特定對象的群體,也無法規範適用網路性別暴力與性別歧視的現象,最後建議的防治與改善策略,便是希望盡快修改性騷擾防治法,或者設立網路性別暴力的專法、管制仇恨性歧視性言論的反歧視法,並加強民眾的性別平等教育與提升民眾的心理健康與素質,方可符合CEDAW公約締約國該有的典範。

網路公審下的沉默螺旋現象--以作家瓊瑤倡議善終權引發之風波為例

為了解決婦女救援基金會ptt 的問題,作者劉宗翰 這樣論述:

本研究嘗試將社群網站之網路公審現象搬上學術領域進行探索,企盼為概念模糊的網路公審勾勒出清晰的樣貌,並賦予全新的釋義。經研究發現,網路公審現象與1974年、德國學者Noelle Neumann提出的沉默螺旋理論有諸多相仿之特質,例如在網路公審中為伸張正義勇於挑戰強勢意見的人,便與沉默螺旋研究中不願隨波逐流的死硬派,有著相似的形成軌跡;而關係霸凌也與孤立威脅有著密切關聯。故研究者選擇以沉默螺旋為基礎,鎖定社群網路使用族群進行研究,並以華人女作家瓊瑤因倡議善終權引發之網路公審風波為研究情境,探討網路公審情境下,影響網路使用者在留言板上的發表意願之變項有哪些?本研究採網路問卷調查法,共蒐集387份有

效樣本,經研究發現,可以有效預測社群網站使用者在留言板上的發表意願之變項有︰瀏覽網路公審新聞之頻率、大眾媒介的使用、人口統計變項之教育程度;而害怕孤立量表的沒自信/怕衝突與消極感/無力感兩大因素,都可以有效預測社群網站使用者的發表意願。而在網路公審情境下,社群網站使用者的個人意見與多數網友意見氣候的不一致程度,也與其在留言板上發言的害怕孤立程度有顯著差異,個人意見與多數網友意見氣候不一致程度愈高,害怕孤立程度愈高;至於社群網站使用者的害怕孤立程度也與其在留言板上的發表意願呈負相關,愈沒自信且害怕衝突的人,公開發表意見的意願較低;對發言態度愈消極並對網路輿論常感無力之人,發表意見的意願也較低。因

此本研究再次證實,Noelle-Neumann在沉默螺旋理論中的重大觀點,「害怕孤立因素是影響個人在公開場合上發表意願的最大內在因素。」本研究亦發現,在網路科技發達的當代,參考團體在意見氣候中扮演的角色愈來愈吃重,其影響力儼然超越大眾媒介;其中,參考團體之次級群體(網路意見領袖),甚至比參考團體之初級群體(家人及朋友)與大眾媒介還受到關注;這代表社群網站的普及率與高度使用率,讓民眾偵測意見氣候的對象不再局限於身旁的親朋好友或大眾新聞媒體,網路意見領袖已經成為牽動民意走向的新要角。經由網路公審現象的深層探索,並觀察社群網站使用者在網路公審下的整體發表意願,期盼未來透過網路民意管道延伸的公共參與行

為,不僅多元且更優質,進而降低爭議性之網路公審行為的發生率,促進社會的和諧。

想知道婦女救援基金會ptt更多一定要看下面主題

婦女救援基金會ptt的網路口碑排行榜

-

#1.休旅車違停被拖!拖吊車急煞害保桿脫落安聯台灣智慧基金評價

婦女救援基金會 徵才休旅車違停被拖!拖吊車急煞害保桿脫落安聯台灣智慧基金評價即時熱搜[ 南橫公路通車首日. 於 stock11.biz -

#2.社工專員|財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會

限於人力,來函恕無法逐一回覆,僅以104訊息或電話通知條件合適之應徵者面試,謝謝。 104人力銀行提醒您. 履歷關閉 ... 於 www.104.com.tw -

#3.財團法人臺北市婦女救援社會福利事業基金會求才職務說明表

財團法人臺北市婦女救援社會福利事業基金會. 求才職務說明表. 職稱. 人口販運案件陪同偵訊社工員. 部門. 救援部. 工作時間. 配合業務需求機動性派遣,以日間為主。 於 www.ncyu.edu.tw -

#4.[問卦] 為什麼婦女救援基金會無視八三么婦? - PTT推薦

婦女救援基金會 附設阿嬤家-和平與女性人權館,認識關於慰安婦。 卻對同樣女性人權議題的八三么婦的存在識若無睹? 有卦否? -- 於 pttyes.com -

#5.[公告][招募]婦女救援基金會-諮詢專線/兒童課ꬠ… - B883022xx

[本文轉錄自B883021xx 看板] 作者: nalumichang (我只想說個故事) 看板: B883021xx 標題: [公告][招募]婦女救援基金會-諮詢專線/兒童課ꬠ… 時間: 於 www.bfptt.cc -

#6.迪化街阿嬤家

婦女救援基金會 在歷經12年的籌備與努力下,選在2016年3月8日國際婦女節 ... 些就會看到阿嬤家(AMA Museum),這是一個為台灣慰安婦所設立的紀念館。 於 jugendarbeitruemlang.ch -

#7.婦女救援基金會ptt、家暴基金會 - 投資資訊集合站

婦女救援基金會, Taipei, Taiwan. 17348 likes · 91 talking about this · 146 were here. Taipei Women's Rescue Foundation,前臺籍慰安婦、婚姻暴力、目睹暴力兒 ... 於 invest.reviewiki.com -

#8.婦女救援基金會ptt :: 非營利組織網

機構名稱:財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會桃園工作站☆職缺類別:婚暴服務個管社工員☆工作時間:週一至週五09:30~18:30 ...,機構名稱:財團法人台北市 ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#9.財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會 - 比薪水

兌換後馬上就能向前輩發問! 查看完整內容及薪水. 面試心得與職缺. 面試 ... 於 salary.tw -

#10.勵馨基金會ptt # 上原亜衣100 人完全版

職缺招募|勵馨本著基督精神,以追求公義與愛的決心和勇氣,預防及消弭性侵害、性剝削及家庭暴力對婦女與兒少的傷害,並致力於社會改造,創造對婦女及兒少 ... 於 kbgewurzhaus.com -

#11.勵馨基金會-致力預防與終止性別暴力,創造性別平權的台灣 ...

勵馨基金會秉持基督精神,每年服務近兩萬名服務對象展開新生活,邁向生活自立。服務對象從婦女、孩童、多元性別到遠赴他鄉努力的移工朋友,近十年更拓展性別平權腳步, ... 於 www.goh.org.tw -

#12.婦女救援基金會評價在PTT/Dcard完整相關資訊

關於「婦女救援基金會評價」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 婦女救援基金會Taipei Women's Rescue Foundation目睹兒諮詢專線:02-2555-5915 電子信箱: ... 於 babygoretro.com -

#13.婦女救援基金會 - 非池中藝術網

婦女救援基金會 自1992年起,投入台灣「慰安婦」人權運動。12年前開始醞釀夢想,希望能找到一個場地,保存阿嬤們的生命故事。期間歷經無數的挑戰與挫折,2015年11月終於 ... 於 artemperor.tw -

#14.仁武同心園幼兒園- Home Facebook

分享Facebook Line Copy Link 伊甸基金會八卦[新聞] 伊甸執行長爽載小三泡湯讓身障 ... 婦女救援基金會· 婦女救援基金會; 創世基金會· 創世基金會; 伊甸社會福利基金會 ... 於 aliciameseguer.es -

#15.WomenTalk - [問題] 想捐款到婦女相關基金會

婦女救援基金會 因為希望我一點微薄的力量可以真的被發揮想請教大家這三個 ... 4樓 推mag1021: 建議捐比較小眾的公益版Ptt-Charity有些資訊可以參考 ... 於 ptt-chat.com -

#16.民間司法改革基金會「慰安婦迷你策展教具箱推廣計畫暨師資 ...

一、民間司法改革基金會台中辦公室與財團法人台北市婦女救援基金會(以下簡稱婦女救援基金會)合辦「阿嬤家在台中|和平與女性人權特展」,展覽期間並 ... 於 www.chgsh.chc.edu.tw -

#17.婦女救援基金會國民黨 - 銀行貼文懶人包

提供婦女救援基金會國民黨相關文章,想要了解更多勵馨基金會爭議、婦援會徵才、 ... 會婦女救援基金會評價婦女救援基金會數位性別暴力婦女救援基金會ptt婦女救援基金會 ... 於 bank.financetagtw.com -

#18.[問題] 想捐款到婦女相關基金會- 看板WomenTalk - 批踢踢實業坊

婦女救援基金會 因為希望我一點微薄的力量可以真的被發揮想請教大家這三個 ... 相關基金會或專案也可以告訴我謝謝-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... 於 www.ptt.cc -

#19.健康醫療網- 健康養生新聞資訊網路媒體

最新新聞. 口腔癌 陽光基金會「口腔癌防治雙軌服務」 助40公頃檳榔園轉型 · 健康書訊 家庭,是我們最大的壓力緩衝器:棉花糖實驗 · 基因檢測 讓罕病孩子長大! 於 www.healthnews.com.tw -

#20.徐巧芯遭PTT帳號「性羞辱」 網驚見是苗博雅死忠支持者

現代婦女基金會性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會02-2555-8595. 牛津調查!TVBS連5年登最受信賴商業新聞台數位媒體前3. 於 news.tvbs.com.tw -

#21.慰安婦ptt

PTT 網頁版登入/註冊[新聞] 關注漸冷慰安婦紀念館將熄燈+收藏看板Gossiping ... 備註: 這麼好撈喔,卻還等不到日本道歉, 3人參與,婦女救援基金會尋找阿嬤家新址之 ... 於 www.averfd.co -

#22.法扶十五|人口販運|白智芳 - 財團法人法律扶助基金會

我是白智芳,身為一名社工師,我與律師有著同樣的助人熱忱、實踐正義的理想。過去十多年於婦女救援基金會推動防制人口販運工作上,法扶始終是我最佳夥伴、 ... 於 www.laf.org.tw -

#23.[徵才] 婦女救援基金會徵家園社工員1名- sw_job | PTT職涯區

[徵才] 婦女救援基金會徵家園社工員1名 ... 資格: (1)大專以上社會工作、社會學、社會福利、心理、或相關科、系(組)、所畢業(2)對婦女保護工作有熱誠6. 於 pttcareer.com -

#24.[新聞]林奕含曾向婦援會求助?婦援會澄清無此事 - Disp BBS

記者陳紜甄/台北報導〕媒體報導立委王定宇轉述,作家林奕含2014年曾經在未婚夫陪同下,前往一個「救援婦女的基金會」尋求法律協助卻碰了軟釘子一事, ... 於 disp.cc -

#25.[好雷]《蘆葦之歌》台灣慰安婦阿嬤們的紀錄片| movie 看板

... 不在她在參加慰安婦成長團體初期她是憤怒的不願意表達但是到最後她可以侃侃而談《蘆葦之歌》是一部慰安婦阿嬤治療工作坊的紀錄片婦女救援基金會的 ... 於 myptt.cc -

#26.婦女救援基金會- 對於今日ptt散布流傳裸照新聞事件 - Facebook

對於今日ptt散布流傳裸照新聞事件,婦女救援基金會提出以下呼籲: 一、 請網友及社會大眾瞭解,這事件不是緋聞或八卦而是可能涉及刑法第235條散佈猥褻 ... 於 www.facebook.com -

#27.徵才公佈欄 - 臺灣社會工作專業人員協會

財團法人高雄市慈聯社會福利基金會. 街友就業輔導員正職1182. 北部. 財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會. 社工專員正職1175 ... 於 www.tasw.org.tw -

#28.連勝文接受PTT鄉民提問(圖) - Yahoo奇摩

某次受到先生言語暴力後,小恩鼓起勇氣求救,與婦女救援基金會社工討論想法及需求,社工協助媒合婦女申請緊急生活津貼、租屋補助與生活物資,半年後小恩與先生分居了, ... 於 tw.yahoo.com -

#29.財團法人台北市勝利社會福利事業基金會| ಠ_ಠ Qollie - 求職天眼通

名符其實血汗工廠,當初面試時說的好聽不會加班實際上文件要在時間內做出來,用道德綁架你自主加班,而且起薪低,一毛錢都不會出加班費,還要幫忙收前一位職員的 ... 於 www.qollie.com -

#30.婦女救援基金會ptt在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感

關於「婦女救援基金會ptt」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 婦女救援基金會Taipei Women's Rescue Foundation婦女救援基金會103台北市大同區承德路三段32號5樓 ... 於 timetraxtech.com -

#31.韓國慰安婦ptt - Hefv

婦女救援基金會 執行長范情表示,目前台灣僅剩兩位慰安婦阿嬤,台灣、韓國和中國大陸的慰安婦團體多年來都要求日本對慰安婦正式道歉賠償,但日本政府都冷漠以對,她 ... 於 www.kiwiuut.co -

#32.[徵求]親密關係暴力議題受訪者pinkplus PTT批踢踢實業坊

婦援會「研發親密關係暴力評估指引及處遇模式計劃」徵受訪者受訪條件:不拘性別及性取向,現年16-24歲, ... 了解台北市婦女救援基金會→ http://www.twrf.org.tw/. 於 www.ucptt.com -

#33.婦女救援基金會面試心得列表- 第1頁| GoodJob 職場透明化運動

尚未有「婦女救援基金會」的面試心得搜尋看看其他? follow. 馬上追蹤我們的粉專,獲得最新、最實用的職場資訊. 職場透明化運動. —— 共享薪水、面試情報,求職不再面議 ... 於 www.goodjob.life -

#34.雞排妹連控2星1老闆性騷擾PTT網驚柯P危險了

... 現代婦女基金會性侵害防治服務專線︰02-7728-5098分機7; 婦女救援基金會︰02-2555-8595曾國城撞雞排妹胸畫面曝光網「聞雞起舞」喊下一位是他 於 today.line.me -

#35.林奕含曾求助「救援婦女的基金會」遭拒?婦女救援基金會

立委王定宇26日在節目中爆料,林奕含曾在婚前向「救援婦女的基金會」求助,希望他們提供法律顧問,最後卻碰壁。婦女救援基金會27日早上對此發表聲明表示,已查證2014年 ... 於 www.storm.mg -

#36.編輯室手記 - 台大婦女研究室

除了科技跟蹤,接著在婦女救援基金會張凱強組長的文中闡述「未得同意散布性私密 ... 更進一步,中央研究院社會學研究所博士後研究員余貞誼探討自2015年末於PTT八卦板 ... 於 gender.psc.ntu.edu.tw -

#37.[問卦] 為什麼婦女救援基金會無視八三么婦? | PTT 熱門文章Hito

婦女救援基金會 附設阿嬤家-和平與女性人權館,認識關於慰安婦。https://www.amamuseum.org.tw/卻對同樣女性人權議題的八三么婦的存在識若無睹? 於 ptthito.com -

#38.[問題] 想捐款到婦女相關基金會- WomenTalk - PTT網頁版

勵馨基金會2.現代婦女基金會3.婦女救援基金會因為希望我一點微薄的力量可以真的被發揮想請教大家這三個基金會建不建議捐助或是如果有其他的婦女相關 ... 於 ptt-web.com -

#39.婦女救援基金會 - 维基百科

婦女救援基金會 (英語:Taipei Women's Rescue Foundation),全名財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會,簡稱婦援會,是一個台灣的基金會組織,前身為台灣婦女 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#40.[問題] 想捐款到婦女相關基金會- 看板WomenTalk

婦女救援基金會 因為希望我一點微薄的力量可以真的被發揮想請教大家這三個 ... 相關基金會或專案也可以告訴我謝謝-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... 於 pttboygirl.com -

#41.[問卦] 為什麼婦女救援基金會無視八三么婦? - 八卦| PTT Web

[問卦]為什麼婦女救援基金會無視八三么婦?@gossiping,共有25則留言,4人參與討論,1推1噓23→, 婦女救援基金會附設阿嬤家-和平與女性人權館, ... 於 pttweb.tw -

#42.第一社會福利基金會ptt在PTT/Dcard完整相關資訊 - 幸福屋

財團法人心路社會福利基金會(原心路文教基金會)|1111人力銀行於是心路基金會成立了,是台灣第一個由 ...婦女救援基金會ptt-2021-06-17 | 數位感| 婦女救援基金會Taipei ... 於 homedesigntutor.com -

#43.「財團法人台北市婦女救援基金會」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「財團法人台北市婦女救援基金會」相關資訊整理- 婦女救援基金會10356臺北市大同區寧夏路18號3樓電話:02-2555-8595 傳真:02-2555-5995 目睹兒諮詢 ... 於 lovetweast.com -

#44.波瀾與細流: 台灣婚暴服務初啟時| 誠品線上

各界推薦王浩威(華人心理治療研究發展基金會執行長)林方皓(華人心理治療研究 ... 終於,一九九七年元月,進入台北婦女救援基金會擔任剛成立的婚姻暴力組的社工。 於 www.eslite.com -

#45.婦女救援基金會 - 台灣加權指數歷史

婦女救援基金會,信望愛基金會,股票競拍技巧,摩根大中華基金,大學生投資股票, ... 《神》劇開播至今話題不斷,PTT連4週討論爆表,其中王識賢爆走飆罵李李仁的戲,讓網友 ... 於 index11.net -

#46.[問卦] 為什麼婦女救援基金會無視八三么婦? - PTT評價

婦女救援基金會 附設阿嬤家-和平與女性人權館,認識關於慰安婦。 卻對同樣女性人權議題的八三么婦的存在識若無睹? 有卦否? -- 於 ptt.reviews -

#47.社區發展季刊130期 - Google 圖書結果

樣本來源,質化部分全為勵馨基金會服務之受暴婦女,樣本來自北、中、東區受暴婦女共六位;量化部分樣本來源包括勵馨基金會、善牧基金會、現代婦女基金會、婦女救援基金 ... 於 books.google.com.tw -

#48.婦女救援基金會Taipei Women's Rescue Foundation - 親親寶貝

受暴婦女基金會,你想知道的解答。【新聞稿】《家暴防治月》童年目睹家暴77%成年後曾想輕生婦援會攜手藝人林予晞呼籲重視目睹家暴後遺症並投注資源......| 親親寶貝. 於 kidwikitw.com -

#49.財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會 - 面試趣

財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:親密關係暴力社工面試、募款 ... 於 interview.tw -

#50.現代婦女基金會~www.38.org.tw

現代婦女基金會每年協助超過7,000名被害人遠離家暴傷害,並依被害成人及目睹家暴兒少的個別需求,從安全、司法及心理各層面,提供全面性的協助,協助他們走出暴力,重. 於 www.38.org.tw -

#51.賀高中部高誠甲趙方薇同學錄取台韓國際青少年大會

婦女救援基金會 自1992年起,展開前臺籍「慰安婦」調查工作以及進行對日求償行動,25年來,陪伴與照顧臺籍「慰安婦」倖存者阿嬤們的身心,並歷經12年籌備, ... 於 www.hhvs.tp.edu.tw -

#52.[公告][招募]婦女救援基金會-諮詢專線/兒童課ꬠ… - PTT網頁版

[本文轉錄自B94310XXX 看板] 作者: nalumichang (我只想說個故事) 看板: B94310XXX 標題: [公告][招募]婦女救援基金會-諮詢專線/兒童課後陪讀/活動支援志工時間: Thu ... 於 www.pttweb.cc -

#53.婦女救援基金會工作職缺/工作機會-2022年6月-找工作就上 ...

幸福企業徵人【婦女救援基金會工作】1111人力銀行網羅眾多知名企業職缺,求職者找工作可依照想要的工作地區、職務、產業,推薦您精準適合的職缺。想找更多的婦女救援 ... 於 www.1111.com.tw -

#54.台灣即時新聞 - Vexed.Me

亞洲大學、台達基金會辦特展首創100%使用再生電力 ... 上星期知名藝人林志穎不幸遭逢嚴重車禍,所幸熱心路人緊急救援,將林先生從車內移出,免於更大悲劇發生。 於 vexed.me -

#55.婦女救援基金會Taipei Women's Rescue Foundation

性私密影像外流不是妳/你的錯至今服務人數 · 婦援會歷年幫助人數 · 至今幫助台灣婦女比例 ... 於 www.twrf.org.tw -

#56.婦女救援基金會相關新聞報導 - ETtoday

婦女救援基金會 相關新聞報導、懶人包、照片、影片、評價、爭議、負評、缺點、PTT、dcard. 於 www.ettoday.net -

#57.群交藝術照瘋傳婦援會:網友別再當幫凶

婦女救援基金會 表示:「許多網友們基於對女性身體窺探的思維,而不斷下載、分享、流傳,懇請網友們能夠同理這些被害女性她們擔心、害怕、難過,以及眼睜睜 ... 於 newtalk.tw -

#58.生活| 聯合新聞網

「卡到陰」拜城隍爺求救援命理師親解2招分辨卡到陰 · 只要是常年沒有陽光,或是比較陰濕的地方,都是屬於 ... 「60封履歷沒一個能用」 面試官曝求職者會先被刷掉原因. 於 udn.com -

#59.61歲國家文藝獎得主遭控性侵19歲少女! 又一名女受害者挺身 ...

而《婦女救援基金會》昨日也轉發這多篇文章,喊話「面對如此嚴正的指控,政府部門要釐清案件始末、還原事情真相,不應讓有相關疑慮的藝術家代表國家 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#60.[問題] 想捐款到婦女相關基金會- 看板WomenTalk - Mo PTT

婦女救援基金會 因為希望我一點微薄的力量可以真的被發揮想請教大家這三個基金會建不建議捐助或是如果有其他的婦女相關基金會或專案也可以告訴我謝謝 ... 於 moptt.tw -

#61.如何過你想要的生活?華頓商學院最受歡迎的人生整合課

... 她童年被迫賣身為奴現在經營一個基金會對抗人口販運桑德伯格受到她的事蹟感動 ... 不完美說有時候我會覺得內疚我知道天底下的女性不論是全職家庭主婦或職業婦女 ... 於 books.google.com.tw -

#62.勵馨基金會ptt \ 绿灯破解版

在勵馨基金會捐款這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者prussian也提到前情提要: ... 很多人會認養小孩但我喜歡認養老人因為協助獨居聯合勸募、婦女救援基金會、TNR ... 於 forums.bismillahnews.com -

#63.[新聞] 關注漸冷慰安婦紀念館將熄燈

完整新聞內文: 台北市婦女救援基金會二○一六年三月創辦「阿嬤家和平與女性人權館」,當時吸引各方關注,但五年後,卻不敵現實壓力,因門票收入不敵 ... 於 pttgopolitics.com -

#64.疑似人口販運被害人陪同偵訊服務陪偵專線介紹 - 移民署

婦女救援基金會. 電話:02-2555-8595 救援部 分機31~33. E-Mail: [email protected]. 被害人來台前的處境. 多數為窮苦人家想追求更好的生活; 被承諾合法而高薪的工作 ... 於 www.immigration.gov.tw -

#65.勵馨基金會ptt

但是每次去面試都看到有人牛仔褲+polo衫..所以我就決定了這樣穿XDDD 1.勵馨基金會應徵類型:家暴婦女垂直整合方案聘雇期間:半年薪水: ...10 июн. 2010 г. . 於 6xkgl.edition-eltern.com -

#66.婦女救援基金會2022-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點 ...

婦女救援基金會2022-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點新聞和熱門話題資訊,找婦女救援基金會,婦女救援基金會ptt,婦女救援基金會國民黨,婦女救援基金 ... 於 big.gotokeyword.com -

#67.友善身障從小扎根成長當教材陳冠華激勵學生

財團法人伊甸社會福利基金會(英語:Eden Social Welfare Foundation),簡稱伊甸 ... 家扶中心捐款ptt,大家都在找解答。2009年8月12日- 所以想請版友建議捐款到哪 ... 於 www.autoescuelalaureano.es -

#68.雞排妹連控2星1老闆性騷擾PTT網驚柯P危險了 - 鏡週刊

現代婦女基金會性侵害防治服務專線︰02-7728-5098分機7; 婦女救援基金會︰02-2555-8595. 更新時間|2021.03.11 00:50 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#69.OPENTIX兩廳院文化生活

全新售票平台「OPENTIX」為眾人創造最豐裕的文化生活,為文化內容找到忠實用戶|我們承諾,持續繁盛。讓「OPENTIX」與你分享一個智慧互動、數位體驗的文化生活入口。 於 www.opentix.life -

#70.慰安婦紀念館在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星娛樂頭條

歡迎訂閱婦援會電子報- 婦女救援基金會婦女救援基金會董事長黃淑玲,今天在全台第1座展示台灣慰安婦歷史的場館開幕... 嬤家」揭幕92歲陳蓮花很有感>> ... 於 gspentertainment.com -

#71.「婦女救援基金會」相關新聞 - CTWANT

這場記者會由民間司法改革基金會、婦女救援基金會、勵馨社會福利事業基金會、犯罪 ... 號樹洞」蒐集遭遇過性騷擾、性侵害的被害人心聲,一名網友就在PTT上爆料,前段 ... 於 www.ctwant.com -

#72.婦援會燭光響應全球串聯籲日本道歉- 生活- 自由時報電子報

婦女救援基金會 今天晚間6點在「日本交流協會」前,以蠟燭排成「1000」字樣,跨海聲援韓國慰安婦阿嬤第1000次的「周三集會」抗議活動,並再次呼籲日本 ... 於 news.ltn.com.tw -

#73.財團法人中華文化社會福利事業基金會台北兒童福利中心【徵才

財團法人中華文化社會福利事業基金會臺北兒童福利中心… 財團法人台北市婦女救援基金會成立於民國76年,緣於當時媒體大量報導不少未成年少女被父母所賣,強迫為娼, ... 於 newsoftsomusw.sa.com -

#74.108-0415-01

婦女救援基金會 自1992年起,展開台灣「慰安婦」的調查工作與對日求償行動,並陪伴阿嬤們撫平身心的傷痛。2016年12月10日,台灣第一座關注「慰安婦」 ... 於 www.hc.edu.tw -

#75.為什麼不講台灣案件、高雄失蹤少女案、如何教育小孩網路交友 ...

... 超強鄉民第一篇肉搜 https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1598842120. ... 免付費安心專線1925 家暴專線113 婦女救援基金會02-2555-8595 家庭暴力 ... 於 shetellstruecrime.firstory.io -

#76.[遊記] 台北大稻埕阿嬤家-和平與女性人權館- 看板Datong

身心工作坊常設展展出阿嬤們自1996-2012年, 參加婦女救援基金會為期16年定期舉辦的身心照顧工作坊中所產出的作品阿嬤家的展覽必須閱讀許多文字、觀看 ... 於 ptttaiwan.com -

#77.創世基金會ptt

創世基金會ptt Nubra 流汗. ... 標題[問題] 想請問創世基金會護理工作. ... 新制品牌人物誌-華視主頻道播出「婦女救援基金會」充權親密關係,協助爭取 ... 於 agentura-atlas.cz