嬰兒 同 床睡的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳思婷,侯秋玲寫的 兒童成長第一次繪本集:過颱風夜+當哥哥 和RafaelPelayo的 好好睡一覺:史丹佛睡眠名醫親授,一夜好眠的最新科學解決方案都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自天衛文化 和奇光出版所出版 。

國立臺灣大學 護理學研究所 蔡劭瑜所指導 王湘雲的 嬰兒照顧模式與睡眠型態之相關性研究 (2017),提出嬰兒 同 床睡關鍵因素是什麼,來自於嬰兒、照顧模式、睡眠型態。

而第二篇論文國立臺北護理健康大學 護理助產研究所 高美玲教授所指導 李孟蓉的 親子同室對產後婦女疲憊感及其睡眠品質之相關性 (2013),提出因為有 親子同室、睡眠品質、疲憊感的重點而找出了 嬰兒 同 床睡的解答。

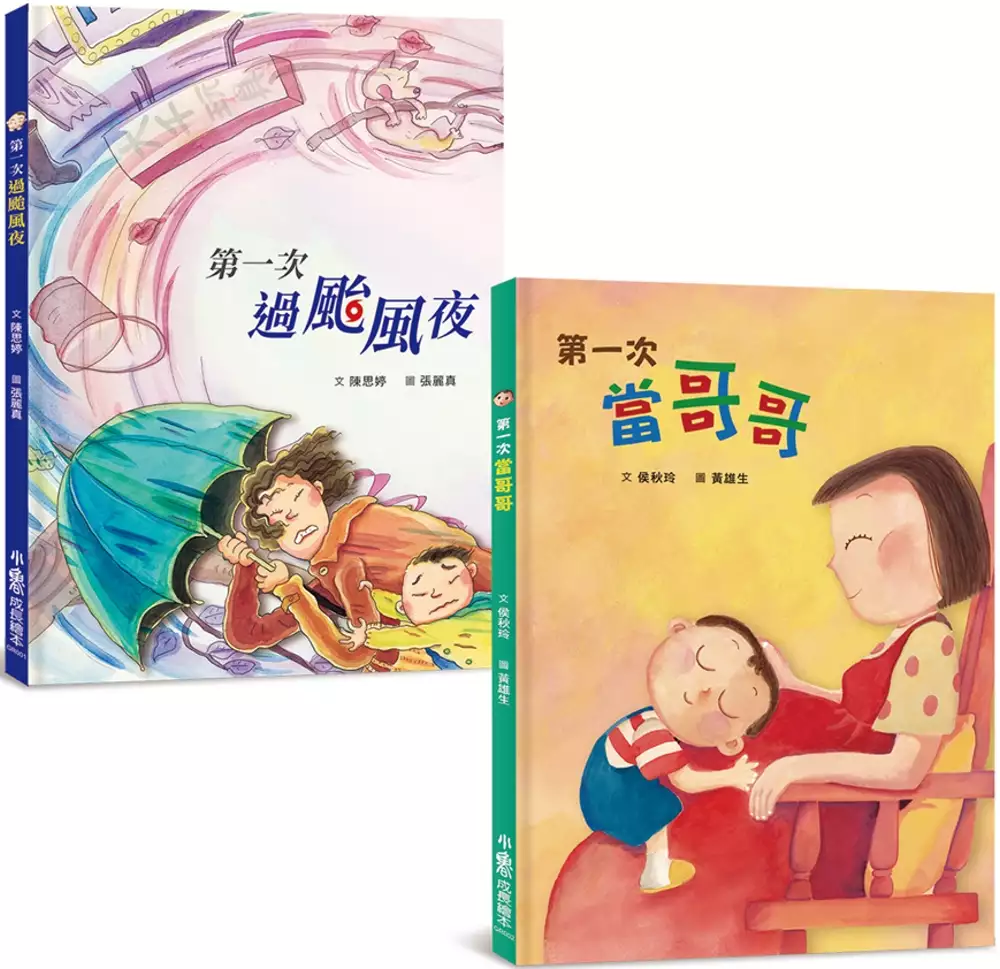

兒童成長第一次繪本集:過颱風夜+當哥哥

為了解決嬰兒 同 床睡 的問題,作者陳思婷,侯秋玲 這樣論述:

我的第一次,成長初體驗 本套書一共收錄了「小魯成長繪本」系列圖畫書兩本——《第一次過颱風夜》和《第一次當哥哥》,提供孩子成長過程中會遇到的親情、生氣、恐懼、自信、友愛、分享等課題,陪伴親子一起感同身受,提供經驗分享,品味成長的點滴。 各冊內容 《第一次過颱風夜》 風,唰唰唰…… 雨,啪啪啪…… 爸爸忙著關窗,媽媽忙著貯水…… 哇!街上亂得像打仗似的…… 颱風夜的大風大雨,使得阿民全家有相聚的時間。雖然外面的混亂、裡頭的停電,造成了一些不便,卻反而使阿民全家度過了一夜簡單的生活,並且享受了一夜的溫馨。 親密、和諧的親子關係是需要用心經營的。父

母不妨每天撥出一些時間,也許是在送孩子到幼兒園的早晨,也許是在陪他上床睡覺的夜晚,你可以認真聆聽孩子的心聲,陪他聊聊天,陪他看看書,陪他玩遊戲……讓孩子感受得到父母對他真心的愛與關心,建立親密、和諧的親子關係。 《第一次當哥哥》 為什麼妹妹哭個不停,都沒有人嫌她吵! 為什麼妹妹可以用奶瓶喝奶,我卻不可以? 「你當哥哥了,要讓妹妹啊。」 一切都跟我想的不一樣,越想越不開心…… 送給即將成為哥哥、姐姐的「友愛」存摺! 送給爸爸媽媽「不偏心」的小祕訣! 仔仔滿心期待地迎接小妹妹的來臨,但一切竟與仔仔想的不一樣,所有人的焦點都集中在妹妹身上,於是強烈的失落感造成反

彈,仔仔開始無理取鬧。幸虧爸媽正視這個問題,紓解了仔仔不安的情緒,仔仔明白爸媽並不是不愛他以後,也一起加入照顧妹妹的行列。 如果能在嬰兒誕生前,先讓小哥哥、小姐姐有點心理準備,例如:帶著他為未來的小弟弟、小妹妹準備用品,感受胎兒的一舉一動,並且讓他明白,沒有任何人可以搶走父母對他的愛,相信他會很高興接受這位「新夥伴」的來臨。 本書特色 1.孩子最佳的生命教育繪本 《第一次過颱風夜》透過孩子日常生活都會遇到的「颱風」主題,引領親子如何經營親子關係,享受親情,共享成長的滋味。《第一次當哥哥》從孩子的角度描寫迎接弟妹的期待、不安、生氣到接納,引領親子如何經營親子關係,調適家中有新成員的心

情,共享成長的滋味。 2.書末附有延伸教案與學習單 邀請教學現場的閱讀名師精心設計延伸教案與學習單,藉由本書主題做情境設計,運用圈一圈、說一說、畫一畫等方式,親子討論「我的第一次經驗」是什麼事情?經過?後來又是如何解決、克服或面對的呢? 得獎紀錄 ★文化部優良讀物推介 童心推薦 《第一次過颱風夜》 王慧敏/實踐大學家庭研究與兒童發展學系助理教授 方素珍/兒童文學作家 白玉玲/臺北市大橋國小校長 何翩翩/牧村親子共學教室創辦人 江珮瑾/花蓮孩好書屋店主 李苑芳/貓頭鷹親子教育協會創辦人 呂瑩瑩/桃園市桃捷非營利幼兒園園長 林玉玫/南投縣北

投國小教師 吳惠花/新北市淡水國小校長、國立臺灣警察專科學校助理教授 施政廷/插畫家 唐麗芳/雲林故事人、雲林故事館創辦人 陳櫻慧/繪本推廣者 葛琦霞/台灣前瞻閱讀發展協會理事長、悅讀學堂執行長 魏瑋志(澤爸)/親職教育講師 《第一次當哥哥》 王瓊琦/國泰內湖產後護理之家護理長 余春樺/臺南市文元國小教師 林意雪/東華大學教育與潛能開發學系副教授 林彥佑/高雄市林園國民小學教師 林桂瑩/國泰內湖產後護理之家護理組長 邱怡雯/閱讀推手、宜蘭縣蘇澳國小教師 范姜翠玉/教育部國民及學前教育署中央課程與教學輔導諮詢教師、新北市雙峰國小教師

姚伯勳/繪本作家、蠟筆哥哥 陳宥達/臺北醫學大學附設醫院家庭醫學科主治醫師、台灣展臂閱讀協會創辦人 陳惠禎/私立經國管理暨健康學院附設基隆市幼兒園園長 張紹盈/臺北市立大安幼兒園園長 歐姿秀/國立臺北護理健康大學嬰幼兒保育系副教授 鐘靜芬/桃園市立大園幼兒園園長 *有注音 *適讀年齡:3~7歲親子共讀;8歲以上自己閱讀

嬰兒 同 床睡進入發燒排行的影片

當時迎來生命中第一個寶寶Kali,我企圖找一個多功能且可以用到寶寶3-4歲的嬰兒床,最終選擇了pack and play嬰兒床。傷腦筋挑選半天的結果竟然是:Kali睡在我們的床上似乎更加自在,因此大寶就經常跟爸媽擠一起睡,嬰兒床想當然就常常空在那裡。直到現在,讓Kali養成睡在她自己的床上,還是一件非常挑戰的事情。

所以當面對第二個寶寶Sasa的出生,我改變策略,決定找一個舒適、貼近我、易於哺乳、尺寸適中,但獨立的床邊嬰兒床,以便二寶出生的3-4個月期間可以培養她,讓她有安全感,又自在擁有獨自的小空間。結果超乎想像的棒!Sasa 真的很喜歡這個嬰兒床,我們不必躡手躡腳把她『擺』回自己的床,還要花一段時間哄睡。她就在我旁邊,連著又獨立著直接睡,我也不需要起身特別把她『放去自己的床睡覺』

特別還要跟大家分享很酷的一點:這是我在其他嬰兒床設計上沒有看到的,Next 2 Me Magic可以調整左右兩側高度,因此在餵完二寶後,我可以將她傾斜放在嬰兒床上,她的頭就會比她的腳稍微高一點點,讓她持續消化剛剛喝下的奶。我最愛的功能還有,它可以搖晃安撫Sasa以及附著滾輪,可以推來推去,這樣我們就可以兼顧陪伴大寶Kali玩耍的同時,把Sasa停在家裡的各個地方就近照顧,加上網狀透視窗設計,方便從不同視角看到她,非常放心。

https://bit.ly/3xKGDQb

#Next2MeMagic多功能親密安撫嬰兒床邊床

#養成睡眠好習慣就靠床邊床

#媽媽親餵方便滿足寶貝安全感

#育兒必備好物

#Chicco歐洲第一大幸福品牌

嬰兒照顧模式與睡眠型態之相關性研究

為了解決嬰兒 同 床睡 的問題,作者王湘雲 這樣論述:

睡眠對於人類相當重要,特別是嬰兒族群,該階段是人類成長最為快速的時期。過去的調查顯示臺灣嬰兒睡眠時數偏短且半數以上的父母認為其嬰兒有睡眠問題,相較於歐美與亞洲其它國家其比例是高的。然而,照顧者提供之照顧模式是否可幫助嬰兒睡眠型態的調節,目前國內外研究尚無定論。有鑒於此,本橫斷性研究探討嬰兒照顧模式與其睡眠型態的相關性。本研究目的為:(1)描述6個月嬰兒的日夜睡眠型態;(2)分析母乳哺餵與6個月嬰兒睡眠型態之相關性;(3)分析照顧者壓力與6個月嬰兒睡眠型態之相關性;(4)分析6個月嬰兒日間戶外時數與其睡眠型態之相關性;(5)分析親子同床共眠與6個月嬰兒睡眠型態之相關性。本研究於北部某醫學中心門

診收案,共78位6個月健康嬰兒完成本研究,包含嬰兒配戴活動記錄器7天,照顧者填寫嬰兒之健康基本資料、嬰兒睡眠活動日誌、長版簡易嬰兒睡眠問卷和母親填寫壓力知覺量表。本研究結果顯示,照顧者74.4%認為其嬰兒有睡眠問題,與嬰兒無睡眠問題者相比,父母認為有睡眠問題之嬰兒其夜間睡眠潛伏期較長(p

好好睡一覺:史丹佛睡眠名醫親授,一夜好眠的最新科學解決方案

為了解決嬰兒 同 床睡 的問題,作者RafaelPelayo 這樣論述:

★《為什麼要睡覺》高效實踐版★ ★2021年美國健康生活網MindBodyGreen「健康幸福書單」年度好書★ 你真的知道你為什麼睡不好嗎 ?其實你都睡錯了! 活得好,就要睡得好。看完本書,你就會睡得更好。 最全面清晰新穎的睡眠實用指南,簡明有效又容易執行, 有睡眠問題的大人小孩都找得到對治之道。 「簡單明瞭、流暢易讀、內容全面,提供真正的實用睡眠指導。」 ——馬修・沃克(Matthew Walker, PhD),暢銷書《為什麼要睡覺》作者 ◆本書作者佩拉約醫生是執業超過25年的睡眠治療專家,也是世界知名的史丹佛大學醫學院睡眠醫學部臨床教授,統整一切可能影響睡眠的疑

難雜症,提供全面性的醫療對策。 ◆揭露新的好睡法則、找到問題根源並建立良好睡眠模式:探究睡眠是如何運作、影響優質睡眠最常見的身體障礙、能一勞永逸擺脫失眠痛苦的技巧和輔具、生活型態如何影響睡眠、什麼又是有效和無效的睡眠療法、認識安眠藥和補充劑、並提供適合嬰兒、青少年、孕婦、更年期者、老年人及所有人的睡眠策略。 ◆針對主要睡眠問題,一一擊破:例如如何治療打鼾及呼吸中止症;教你分辨自己是短暫失眠還是真正得了慢性失眠症,以及如何治療它們;如何調整時差;分析影響睡眠的各種生活選擇,包括運動(即使十分鐘也有幫助)、冥想(請在睡前試試看),以及影響睡眠的食物和飲料(酒精是一把雙刃劍——它也許

會讓你更快入睡,但通常不會讓你睡得好)等。 ◆展示求助睡眠醫生看睡眠科的診療過程,分享個案研究:睡眠治療是一個集大成的科別,結合了先進的科技與傳統的醫學偵查,只有全面探究才能確定究竟是什麼干擾了你的睡眠。 「現代睡眠科學在很短的時間取得長足的進步。睡眠給我們的真正承諾是:只要睡得好,我們都會活得更健康、更長壽、更愉快。這是自我照護的終極形式,始於我們必須把優質睡眠放在首位。剝奪我們睡眠的社會壓力可能會讓人感到無情,但隨著睡眠科學進步,以及我們越來越注重睡眠健康,未來的確充滿希望。新常態是我們不再一醒來就覺得疲倦——我們的健康取決於睡眠。我希望這本書能幫助你了解你和你愛的人都能睡

得更好。」──本書作者 拉斐爾・佩拉約醫生 本書將幫助你睡得更好,醒來時精神煥發,生活更健康。 現在就讓我們把睡眠失調這個流行病送去睡吧! 老方法沒有效 臥室只能用來睡覺、不要躺在床上讀書看電視滑手機、不要在睡前喝酒、下午兩點以後不要喝咖啡……睡眠有問題的人應該都試過,但數百萬夜夜睡不好的人證明,只遵循這些過於簡單化、一刀切的指令是行不通的,因為問題根源人人不同。本書作者更新好睡法則,幫助你夜夜好眠到天明。 執業超過25年的史丹佛睡眠名醫親授 佩拉約醫生是睡眠治療專家,也是史丹佛大學醫學院睡眠醫學部臨床教授,他統整一切可能影響睡眠的疑難雜症,提供全面性的醫療

對策。睡眠科學已經進步,這套法則更能提供一條改善健康的清晰途徑,一切就從重視開始,我們必須把優質睡眠當成最重要的事。 揭露新的好睡法則,建立良好睡眠模式,練習6~8週見效 探究睡眠是如何運作、影響優質睡眠最常見的身體障礙(認識打鼾和呼吸中止症);教你分辨自己是暫時失眠還是得了慢性失眠症、能一勞永逸擺脫失眠痛苦的技巧和輔具、生活型態(如飲食和運動)如何影響睡眠、什麼又是有效和無效的睡眠療法、造成麻煩但不常見的睡眠障礙(如夢遊和嗜睡症);並提供適合嬰兒、老年人及所有人的睡眠策略,也探討有關夢和記憶的奇妙領域。最後展示求助睡眠醫生的診療過程,睡眠治療是集大成的科別,結合先進科技與傳統醫學

偵查,只有全面探究才能確定究竟是什麼干擾了你的睡眠。 名家推薦 ◆《睡眠醫學評論》 本書為那些意識到睡眠衛生法則並不足以指導睡眠的人更新了「好睡法則」。這本書的內容遠遠超出睡眠衛生,它探究了打鼾的原因、短期睡不著和慢性失眠症的治療、對抗時差的方法,以及生活選擇如何影響睡眠等問題。 ◆馬修・沃克(Matthew Walker, PhD)│暢銷書《為什麼要睡覺》作者 簡單明瞭、流暢易讀、內容全面,提供真正的實用睡眠指導。 ◆威廉・德門醫生(William C. Dement, MD, PhD)│暢銷書《睡眠的承諾》(The Promise of Sleep)作者

簡潔卻詳盡,這本書涵蓋睡眠所有層面,包括正常與異常。每個人都該讀一讀這本書。 ◆大衛・伊格曼(David Eagleman)│神經學家、《紐約時報》暢銷作家、美國公共電視《大腦的奧祕》(The Brain)主持人暨製作人 想知道如何優化睡眠嗎?你不可能找到比佩拉約醫生的這本書更清晰、更新的指南。 ◆艾德・卡特姆(Ed Catmull)│皮克斯聯合創始人、《創意電力公司》(Creativity, Inc.)作者 閱讀這本書之前,我還以為自己是個很懂睡眠的睡眠達人,但佩拉約醫生讓我知道我的誤解太多了。這本書告訴我打鼾從來都不是正常的,還讓我警覺睡眠呼吸中止症的嚴重性和

普遍性等等,這些誤解影響著我們所有人。這本書好看又實用,每個人都該讀一讀。 ◆理查・博根醫生(Richard K. Bogan, MD)│國家睡眠基金會主席 佩拉約醫生巧妙地徹底解釋了睡眠的生物學和人人都可應用的好睡策略,這本書教我們如何睡得更好,睡得好就能讓生活品質更好,維持最佳健康狀態。 ◆肯南・拉瑪醫生(Kannan Ramar, MD)│梅奧醫學中心睡眠醫學專家 佩拉約醫生將他豐富的知識和多年行醫的經驗濃縮成一本簡潔、有趣又引人入勝的必讀書籍。他提供睡得好的指導原則,揭露睡眠受到干擾的種種原因(包括睡眠障礙、飲食和藥物),告訴我們應該如何對應成人和兒童都可能遇到

的睡眠議題。

親子同室對產後婦女疲憊感及其睡眠品質之相關性

為了解決嬰兒 同 床睡 的問題,作者李孟蓉 這樣論述:

研究背景:親子同室雖然對母嬰身心發展及成功哺餵母乳有諸多的優點,然而國內自90年推行親善醫院以來,在措施七「實施24小時親子同室」一直是十大措施中執行程度較不好且分數偏低的措施。醫院多半擔心執行親子同室會影響導致婦女疲憊且影響其睡眠品質,然而文獻中有關親子同室型態與產後疲憊感、睡眠品質之相關性卻有不一致性的結果。研究目的:旨在探討產後住院期間親子同室之型態與產婦疲憊感、睡眠品質之相關性。方法:本研究採描述相關性研究,資料收集期間為102年4月至7月,採方便取樣選取懷孕37週以上、單胞胎,於懷孕、待產期間及產後之新生兒與產婦皆無異常及合併症,沒有親子同床的禁忌,排除嬰兒出養及受性侵害之產婦,共

計121位產後婦女。研究工具包括自行建構的基本屬性問卷、改良式疲憊量表、中文睡眠品質量表,以及偵測睡眠時間長短、深睡期及淺睡期的監測器(Cadiopulmonary Coupling, CPC)。個案於住院期間在每天入睡時,於母親胸前貼上CPC監測器,每天早上填寫改良式疲憊量表及中文匹茲堡睡眠品質量表。研究結果:在人口學資料方面,本研究結果顯示專科以下教育程度(χ2(1) = 11.08, p < .001)、有執行即刻肌膚接觸者(χ2(1) = 6.40, p < .05),在懷孕時即想採取24小時親子同室者(χ2(3) = 24.17, p < .001),有較高比例選擇夜間親子同室。在產

科學相關因子方面,採陰道產(χ2(1) = 4.81, p < .05)、會陰撕裂傷程度低者(p < .05)、`生產失血量較少者(t(119) = 2.11, p < .05)、哺乳次數較多者(p < .001)有較高比例選擇夜間親子同室。以概似化估算基準模式、時間模式及改變模式分析,在陰道產產婦之主觀睡眠品質之預測因素,有親子同室者比無親子同室者有較佳的主觀睡眠品質總分(B = -1.97, p < .001),妊娠週數越多則主觀睡眠品質越好(B = -0.35, p < .01),疲憊程度越高則主觀睡眠品質越差(B = 0.11, p < .001),哺餵次數越多則主觀睡眠品質越差(B

= 0.33, p < .001),時間每多一天則主觀睡眠品質越好(B = -0.42, p < .05),疲憊程度有所改善則主觀睡眠品質也會變好(B = 0.11, p < .01),哺餵次數變少則主觀睡眠品質也會變好(B = 0.38, p < .001);陰道產產婦在客觀睡眠品質之預測因素,有親子同室者比無親子同室者有較佳的客觀睡眠品質總分(B = 34.49, p < .001),住單人房比住多人房有較差的客觀睡眠品質總分(B = -20.40, p < .001),有使用減痛分娩會比沒有使用者有更好的客觀睡眠品質(B = 8.59, p < .05),哺餵次數越多則客觀睡眠品質越差(

B = -4.93, p < .001),前一天的疲憊程度與哺餵次數與後一天的客觀睡眠品質無關,哺餵次數變少則客觀睡眠品質也會變得越好(B = -4.89, p < .001),疲憊程度的改變則與客觀睡眠品質的改變無關。在剖腹產產婦之主觀睡眠品質之預測因素,疲憊程度越高則主觀睡眠品質越差(B = 0.20, p < .001),疲憊程度變低則主觀睡眠品質越好(B = 0.28, p < .001);在客觀睡眠品質之預測因素,有親子同室者比無親子同室者有較佳的客觀睡眠品質總分(B = 23.47, p < .001),時間每多一天則客觀睡眠品質越好(B = 3.06, p < .05),前一天的

疲憊程度與哺餵次數與後一天的客觀睡眠品質無關,疲憊程度與哺餵次數的改變與客觀睡眠品質與無關。結論/護理應用:本研究在不同生產方式中有無親子同室睡眠品質與疲憊感預測因子上,陰道產產後主客觀睡眠品質皆以有親子同室為較佳,但疲憊感會影響主觀睡眠品質,客觀睡眠品質則無,哺餵次數多則主客觀睡眠品質愈差;在剖腹產產後客觀睡眠品質,有親子同室者有較好的睡眠品質,疲憊程度越高則主觀睡眠品質越差,哺餵次數與睡眠無關。以往總覺得親子同室的母親其睡眠時間較短或品質較差,結果顯示在執行親子同室的母親其睡眠時間與品質有其正面的意義,產後疲憊的因素有母乳哺餵及睡眠失調,尤其在剖腹產產婦需積極解決其產後疲憊感,因此建議臨床

護理助產人員應給予產婦生產過程足夠的支持及協助,可以減少產後的疲憊程度,有好的睡眠品質,建議日後在產前教育及臨床護理指導之內容,應強化親子同室目的、重要性,讓產婦覺得有足夠的精神及體力實施親子同室,此結果將可提供臨床產兒科人員於照護上參考。關鍵詞:親子同室、睡眠品質、疲憊感