存在先於本質的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳洛纓,鄧惠文寫的 療癒陷阱:被世界遺棄時,你想如何被接住?【限量作者簽章版+寫字成癮習字箋】 和孫大強的 荒遊一生:孫大強的人生隨筆都 可以從中找到所需的評價。

另外網站薩特說“存在先於本質”,到底該如何理解? - 劇多也說明:“存在先於本質”主要指的是人的生存狀態所展現出來的思想與行為。人,逢遇自己,在地球上誕生,這才給自己下了定義。開始,人,一無所有,後來使自己成為某 ...

這兩本書分別來自遠流 和珠式實現編集社所出版 。

國立暨南國際大學 教育政策與行政學系 林松柏所指導 江文龍的 科技大學回流教育管理績效指標建構與應用之研究 (2018),提出存在先於本質關鍵因素是什麼,來自於回流教育、科技大學、管理績效、績效指標。

而第二篇論文亞洲大學 視覺傳達設計學系 謝省民所指導 曾敏雄的 「心象攝影」創作研究 (2016),提出因為有 攝影、心象攝影的重點而找出了 存在先於本質的解答。

最後網站存在先於本質|是你的每個選擇才成為了你的樣子 - PopDaily則補充:存在先於本質 到底是什麼抽象的東東? 先說反之「本質先於存在」可能理解起來會有脈絡一些。 人在造物之前,物品還沒成型之前就有一個我們預設 ...

療癒陷阱:被世界遺棄時,你想如何被接住?【限量作者簽章版+寫字成癮習字箋】

為了解決存在先於本質 的問題,作者吳洛纓,鄧惠文 這樣論述:

知名精神科醫師鄧惠文╳金獎編劇吳洛纓 以心理視角探討台灣首部心靈宗教犯罪影集《我願意》 從戲劇出入真實人生,直視群體的動力與瘋狂 「每一個願意的背後,都藏著一個不願意。」──鄧惠文 沒說出口的傷痛, 背負內疚的生活, 無人理解的寂寞, 在那些表面平靜、卻舉步維艱的走索人心中, 不相信一點什麼,怎麼活得下去? 而這樣的療癒,又是何時變成了一種陷阱? ●精神科醫師作家鄧惠文,首度針對「心靈療癒」議題發聲 一齣寫實的群像戲,是讓我們檢視自己,也正視每個人的困難。當失意人們走入心靈成長團體,甚至將之視為浮木、交付身心……若我們從旁走過,是否能真的看見

那失落、渴求?是否願伸出溫暖的手,真正說聲「我了解」? ●從戲劇到人生,我們是如何一步步走入「療癒陷阱」的? 人在飛黃騰達時,對靈性和自我探索興趣缺缺,當困境來臨,有某個外力支援,的確好過些,而別人能夠輕易跨越的問題,很可能卡住我們一輩子。這些困境都可能讓我們「願意」投身一個組織,無條件奉獻,甚至被控制。本書透過精神科醫師之眼,溫柔揭開這「願意」的背後、每個人都可能有的心靈缺口。 ●透過心理對話,剝除一層層異色標籤 人都有自我安頓的需求,但每個人要走的路徑極不相同。家庭的崩解、婚姻的消磨、人際關係的失落,還有誰都無法理解的寂寞,書中廣納各式生命議題,從社會文化到深層心理

,爬梳人們步入「療癒陷阱」的背後機制,層層遞進,也讓我們直視內心,更能以此同理旁人,找到出路。 ●交換生命歷練,陪你走一趟尋回自我的旅程 人們確實會「相信一點什麼」,化寄託為生活下去的動力。但當「對未知的好奇」反客為主,成為你我的生命主宰時,又要怎麼自處?一名編劇與精神科醫師在書裡交換生命歷練,共修對於人性的見解,更點出真正的療癒與成長,是要「承擔」與「行動」。 「奔向什麼不重要,只要是往離開現在的方向跑,都值得嘗試。這是絕望之人的最後希望。」鄧惠文醫師說。但願這本無私之書,也能接住每一個需要的走索人。 溫柔推薦 李明璁|社會學家、作家 那些電影教我的事|作家

周慕姿|諮商心理師 洪仲清|臨床心理師 海苔熊|心理學作家 張國洋|大人學共同創辦人 蔡宇哲|哇賽心理學創辦人兼總編輯 為什麼持續有人狂熱投入所謂的「新興宗教」或「心靈成長」組織?這可不是簡單一句「他們很傻」就能標籤解釋的事。──李明璁/社會學家、作家 《療癒陷阱》透過編劇吳洛纓和精神科醫師作家鄧惠文的對談,讓我們更能領略故事的精巧,也能夠洞悉人性的複雜……進而投射至自身,或有著類似處境的親友們。──那些電影教我的事/作家 本書內容極有深度,一層一層地帶領我們進入關於社會、自我的深層心理……翻開這本書,或許,你我都會從中找到一部分的自己。──周慕姿/諮

商心理師 生命總有幽暗……洛纓和惠文的對話,不但為劇中的每個人物和故事做出更豐厚的詮釋,也為那一個又一個令人匪夷所思的問題,找到可能的答案。──海苔熊/心理學作家 作者與心理專家的對話,讓我們可以深入理解每個人到底匱乏了什麼,理解他們的焦慮與孤寂感……若更明白人的心理機制,或許能避免自己陷入類似的狀況,也能以此同理,幫助身邊有類似困擾的人。──張國洋/大人學共同創辦人 我不會保證讀者看完後,可以「一夕開悟,清涼解脫」。這書冊和《我願意》的戲劇一樣,都不是心靈雞湯,更不是處方箋,毋寧是一個提供你傾聽與訴說的樹洞。──黃鵬仁/資深媒體人 原本以為的「笨」,其實是一連串傷痛的

連鎖……閱讀兩人的對談,直面內心的脆弱,也跟著劇中人物從錯誤與挫折中,獲得了一些成長。──蔡宇哲/哇賽心理學創辦人兼總編輯

存在先於本質進入發燒排行的影片

🔥比駭客任務更早顛覆想像的科幻神片重新上映,快來看另類深度解析!

🔥片中暗藏三大『存在主義』理論,看完你就是哲學家了!

🔥存在先於本質是啥?他人怎麼會是地獄?自由是個詛咒?新影片解析三位主角的真面目!

🎁留言抽哲學好書《當失戀的我遇上尼采》,參加辦法在影片最後!

更多書籍資訊:https://bit.ly/2UzxKaM

如果說科幻鉅片《駭客任務》讓觀眾對『現實』從此有了不一樣的想法的話,那麼1982年首次上映的《銀翼殺手》就是一部改寫了『生命意義』的神作。故事的核心就是在探討『何以為人?』這個千古大哉問,並透過了由科技所打造出來的『仿生人』與大自然的產物『人類』之間的互動,來探索『生命的意義』。而男主角戴克到底是不是仿生人,也成為了影史上最多人辯論與探討的問題之一。

《銀翼殺手》在上映之初就引起了學術界的注意,不少學者陸續對於片中的主題進行深入探討,例如『反烏托邦』、『人性的真偽』、『生態女性主義』等。最近在水某的推薦下,我讀了一本有趣的書《當失戀的我遇上尼采》,其中我們對於法國近代哲學家沙特的『存在主義』特別感興趣,更讓我在重看一次《銀翼殺手》時有了完全不一樣的體悟。

今天的節目我們想要先介紹《銀翼殺手終極版》的劇情大綱並帶你認識『仿生人』,接著藉由解析片中的三位主角:羅伊、瑞秋跟戴克,來探討沙特的三個論點,分別是:『存在先於本質』、『他人即地獄』、以及『自由的詛咒』 。另外我們有四本《當失戀的我遇上尼采》要送給大家,同樣會保留名額給會員,參加的辦法在影片的最後喔!

🎁留言抽《當失戀的我遇上尼采》活動辦法🎁

1. 訂閱我們的頻道(要記得按小鈴鐺喔)

2. 幫這支影片按個讚,並且分享給你的朋友們看

3. 在6/21(日)23:59之前,在影片下方留言告訴我們,你對沙特的哪一個論點最感興趣?

4. 我們會在6/22(一)抽出2位觀眾和2位會員,中獎者可獲得《當失戀的我遇上尼采》一本!

5. 得獎者將公布在此,恕不另行公告

6. 贈品限寄台澎金馬

7. 中獎名單:尚未公布

-----------------------------------------------------------------------------

【人生遺片清單】

Vol. 25《羊男的迷宮》 ⇨ https://youtu.be/MKXmj1oDHRU

Vol. 24《刺激1995》 ⇨ https://youtu.be/xoB-QsctXDQ

Vol. 18《異星入境》 ⇨ https://youtu.be/qHHYYHtQbno

Vol. 16《駭客任務》 ⇨ https://youtu.be/_LhdKbsadDs

【吉卜力系列】

《天空之城》 ⇨ https://youtu.be/_rbDVph_dwk

《神隱少女》 ⇨ https://youtu.be/gFC0_03zsOc

《神隱少女:毀你三觀的三大隱喻》 ⇨ https://youtu.be/L91G7pCcilQ

《神隱少女:成人版三大隱喻》 ⇨ https://youtu.be/OufDaCcXhUQ

《魔女宅急便》 ⇨ https://youtu.be/rgxjg5KGphM

《霍爾的移動城堡》 ⇨ https://youtu.be/u1kjgyfftd8

《霍爾的移動城堡:原著與電影差異》 ⇨ https://youtu.be/ib9-JPiHWGs

《霍爾的移動城堡:霍爾的四角戀情》 ⇨ https://youtu.be/3BzkSF0Du_c

#銀翼殺手

#BladeRunner

#人生遺片清單

科技大學回流教育管理績效指標建構與應用之研究

為了解決存在先於本質 的問題,作者江文龍 這樣論述:

本研究旨在探討科技大學回流教育管理績效指標建構與應用之研究,以人力資本、學校效能、自我需求與課程設計等層面進行整體評估。本研究採用模糊專家調查為主要研究方法,以「學校管理者」、「學生期待者」與「企業管理者」等三種角度切入,評估學校辦理回流教育的管理績效。本研究建構回流教育管理績效指標以進行系統性地測量,藉由分析、歸納、探測與解釋,反映當前回流教育管理上潛在的問題、現象及趨勢。研究結果發現,一、學校管理者、學生期待者與企業管理者等三種角度,對「人力資本」層面,未達統計顯著水準,顯示各層面的重要性程度排序並不一致,但是三種角度對各層面的重要性權重沒有差異;二、學校管理者、學生期待者與企業管理者等

三種角度,對「學校效能」層面,未達統計顯著水準,顯示各層面的重要性程度排序並不一致,而且三種角度對各層面的權重有差異;三、學校管理者、學生期待者與企業管理者等三種角度,對「自我需求」層面,未達統計顯著水準,顯示各層面的重要性程度排序並不一致,而且三種角度對各層面的權重有差異;四、學校管理者、學生期待者與企業管理者等三種角度,對「課程設計」層面,未達統計顯著水準,顯示各層面的重要性程度排序並不一致,但是三種角度對各層面的重要性權重沒有差異。本研究依據研究目的、文獻探討、研究設計與研究結果提出結論:一、回流教育管理績效指標包括人力資本、學校效能、自我需求與課程設計等四個層面。二、三種角度對科技大學

回流教育管理績效指標層面有所差異。三、三種角度對指標向度重要性程度排序有所差異,以及三種角度對指標各層面的相關均呈現正相關。據此針對教育主管機關、科技大學及未來相關研究提出建議。

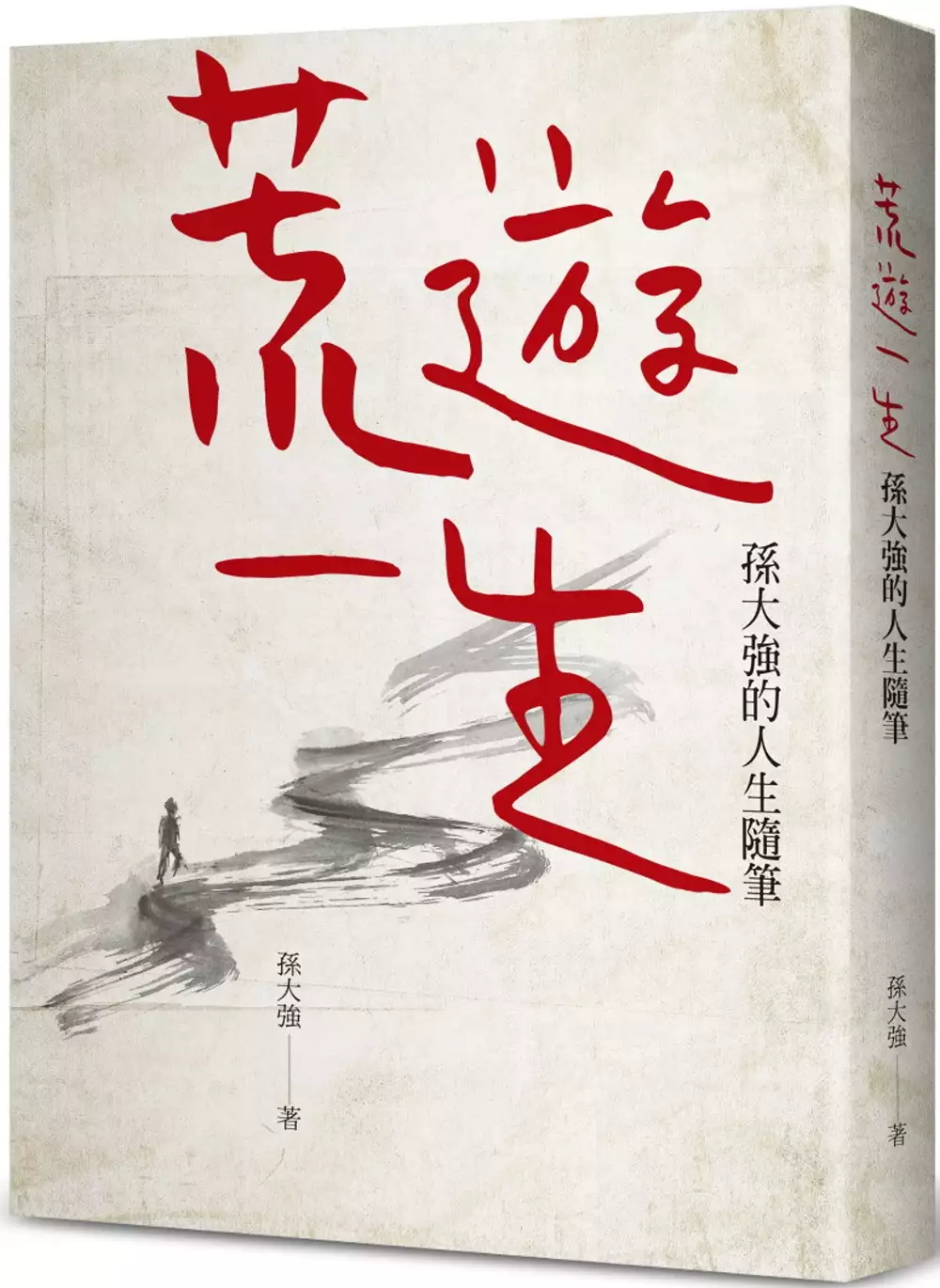

荒遊一生:孫大強的人生隨筆

為了解決存在先於本質 的問題,作者孫大強 這樣論述:

閱讀這本散文集, 不只讓人進一步了解孫大強, 更看到他所經歷的輝煌年代, 以及那一代華人在世界各地成長的精采故事! 孫大強的一生,是某一代華人的共同記憶:歷經抗戰,避難香港,美國成長,台灣經商。 1980年代,孫大強將美式速食引進台灣,持續代理新型態美式餐飲;台灣還沒有紅酒文化之前,他進口頂級法國紅酒,自己和朋友們喝得高興;他投資過電影,1990年代參加過坎城影展;他接觸過權貴,才知道自己非廟堂之輩;他嘗試過多種行業,才領悟到自己無經商之才。 近十年孫大強淡出商場,專注繪畫創作,並嘗試寫作。本書收錄他的19篇散文、19幅畫作。

「心象攝影」創作研究

為了解決存在先於本質 的問題,作者曾敏雄 這樣論述:

本研究將依文獻分析法、作品解構與實務創作三種方式作為主要的研究討論,文獻探討聚焦在南懷瑾,余蓮,王邦雄與何乏筆的文本中對於老子的《道德 經》第三十五章〈執大象〉中的「淡」可解讀為幾種類別;以及沙特,卡繆「存 在主義」中對於「荒謬」的討論;界定何謂「心象攝影」的定義,依此從文獻中 歸納出重點後,本研究再依這些重點探討「平淡美學」「存在主義」「心象攝影」 三者之間的關係為何。 作品解構提出了阿巴斯、植田正治、張照堂、柯錫杰、郭英聲與陳順築六位 攝影家作品,討論這些作品的特質與不同形式的「淡」以及「存在主義」之間的 關係為何? 本研究並將重新討論本研究者以往

「心象攝影」作品的脈絡,並再依「心象 攝影」歸納後的重點重新整理創作一批新的作品。 最後,本研究得到的心得如下: 一、對創造者而言「象」不僅只是「形體」、「形象」,也不只是外在「可見之象」,而是超越了肉眼所見,經由內心的思考,並與外在景物之間相互尊重的「對話」,形成具體性的創作呈現。 二、攝影並非一定得要去到哪裡?面對什麼對象?或是心中有什麼題材才能進行創作,「平淡美學」中的一個類別「無用之用」與「存在主義」所講的「當下」,都是在鼓勵攝影創作者「隨時隨地」都可以進行創作。 三、「心象攝影」是透過事物的外貌,彰顯出作者內心的感受進而形成一種新的 視

覺思考,有時是很難用文字去精準描述的,或許正如東晉陶淵明在其《飲酒》最後的一段所寫的:「此中有『真』『意』,欲辯已『忘言』!」

想知道存在先於本質更多一定要看下面主題

存在先於本質的網路口碑排行榜

-

#1.存在主義思想的五個特性

人生就是在命定的存在中,利用自由,去創造自己的本質,因此存在先於本質。命運不是一成不變的,都可以用自身的努力加以改造。人生的存在好比一個容器,是天生的,但容器要 ... 於 web.fg.tp.edu.tw -

#2.存在先於本質 - 台灣商業櫃台

跳到存在先于本质- 其最著名和最明確的倡議是让-保罗·萨特的格言:“存在先於本質”(法语:l'existence précède l'essence)。他的意思是说,除了人的生存之外 ... 於 bizdatatw.com -

#3.薩特說“存在先於本質”,到底該如何理解? - 劇多

“存在先於本質”主要指的是人的生存狀態所展現出來的思想與行為。人,逢遇自己,在地球上誕生,這才給自己下了定義。開始,人,一無所有,後來使自己成為某 ... 於 www.juduo.cc -

#4.存在先於本質|是你的每個選擇才成為了你的樣子 - PopDaily

存在先於本質 到底是什麼抽象的東東? 先說反之「本質先於存在」可能理解起來會有脈絡一些。 人在造物之前,物品還沒成型之前就有一個我們預設 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#5.存在先於本質/本質先於存在 - SQOF

存在先於本質 [編輯] 其最著名和最明確的倡議是讓-保羅·沙特的格言:「存在先於本質」(法語: l'existence précède l'essence )。他的意思是說,除了人的生存之外沒有 ... 於 www.lademoisellepysanne.co -

#6.存在先于本质_ 搜索结果

https://www.youtube.com/watch?v=2NPlvqiYcbA 在这个视频中,我解释了让-保罗·萨特所说的“存在先于本质”,以及为什么它是存在主义和存在哲学的主要基本原则。 於 search.bilibili.com -

#7.[問卦] 存在先於本質? - PTT八卦政治

存在先於本質 這一句話真的很神奇樂觀的人會把他解讀成,意義是要靠自己去創造的悲觀的人會解讀成,沒有什麼是有意義的存在主義真的是個很神奇的東西啊 ... 於 pttgopolitics.com -

#8.存在先於本質齊克果存在主義 - Bdury

提倡存在先於本質之說,存在的意義充分顯現在一個人在面對與上帝關係的主觀抉擇, 反抗現代公眾意見與群體意識之興起而導致削平(leveling)的現象), 沙特(創造「存在 ... 於 www.ordinadenkrt.co -

#9.萨特说存在先于本质,存在主义究竟想要告诉我们什么 - 澎湃新闻

这也就是“本质先于存在”。 如果人是上帝创造的,会有两种可能,一种是上帝脑海中有一个普遍的人的特质, ... 於 www.thepaper.cn -

#10.【存在先於本質法文】存在主义-维基百科,自由的... +1

存在先於本質 法文:存在主义-维基百科,自由的...,跳到存在先于本质-其最著名和最明確的倡議是让-保罗·萨特的格言:“存在先於本質”(法语:l'existenceprécèdel'essen ... 於 tag.todohealth.com -

#11.多元入學的哲學思維-從存在主義的角度

今嘗試以哲學的角度,就多元入學方案的基本精神與實施目標,進一步透過存在主義與多元智能理論,來探討、尋求 ... (一) 齊克果 (Kierkegaard,1831-185)-存在先於本質. 於 www.nhu.edu.tw -

#12.存在先於本質 - 中文百科知識

存在先於本質 是存在主義的基本原則,法國薩特提出。指人的存在的一種特定狀態。薩特認為,人與物不同,事物或器具的特質可以被預先確定,它們的本質先於其存在:人的 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#13.存在先於本質ptt - Scupk

存在先於本質 [編輯] 其最著名和最明確的倡議是讓-保羅·沙特的格言:「存在先於本質」(法語: l'existence précède l'essence )。他的意思是說,除了人的生存之外沒有 ... 於 www.tmmrketngcenter.co -

#14.薩特說“存在先於本質”,到底該如何理解? - 百合問答

薩特的本質先於存在的自在存在、存者,即外部世界和事物,是一個無條件的存在,一個沒有自身意識狀態,也沒有任何自身的目的的存在。這是一個方面。 於 www.lilyans.com -

#15.我們在存在主義咖啡館:那些關於自由、哲學家與存在主義的故事

二、存在先於本質,以及超越現實性的可能本書第一話也提及了「被無盡空間嚇得要死」的巴斯卡、懺悔的聖奧古斯丁,以及敢於質疑上帝但最後選擇歸順的約 ... 於 www.books.com.tw -

#16.Essence - 本質 - 國家教育研究院雙語詞彙

當本質與「存在」(existence)並論時,所牽涉的哲學問題與宗教哲學中證明上帝存在的存有論的論證(ontological argument) ... 沙特的存在主義,認為人的存在先於其本質。 於 terms.naer.edu.tw -

#17.存在先於本質 - 草山無為

存在主義在反抗與否定聲中,提出的其中一項積極的主張就是「存在先於本質」(Existence precedes essence)。這口號是沙特提出來的,這個命題通常是指「任何一樣東西, ... 於 wenjane1966.pixnet.net -

#18.當代教育思潮(7) 產生存在主義的社會歷史條件

的共通點是他們一致相信存在先於本質,或者你高興的話,也可以說,主觀、主. 體乃是出發點。 ⒉人的自我決定. 無神論的存在主義者─我就是一個代表─都主張,如果上帝 ... 於 ws2-sun.ndhu.edu.tw -

#19.存在先于本質 - 台灣工商黃頁

2015年11月26日- 存在先于本质这一命题是萨特存在主义哲学的基本命题,而萨特还认为这个命题,是存在主义的第一原理。首先… 於 twnypage.com -

#20.存在主義

沙特的存在主義屬於無神論,否認上帝的存在,強調人類的存在先於本質。 沙特藉由否定上帝的存在,進一步去否定人類擁有既定且共通的人性,因為人不再是依據上帝心中的「the ... 於 lms.ndmctsgh.edu.tw -

#21.沙特說,自欺就是逃避自由,它是一種你對自己說的謊

人的存在先於本質. 「存在主義」是別人替沙特哲學取的名字。這個名稱來自以下的觀念:我們首先發現自己存在於世上, ... 於 news.readmoo.com -

#22.沙特的思想核心:「存在先於本質」 - 哲學哲思 - 香港本土文學 ...

制造剪刀的工匠是先有剪刀的概念,即根據他希望制造出來的剪刀(用來剪甚麼)達到甚麼目的,再去決定它的形狀。於是我們可以說剪刀是「本質先於存在」的。 於 hklit.com -

#23.儒家生生伦理学对存在主义核心命题的批评-【维普官方网站】

本质 之所以先于存在,是因为人有善性,而人之所以有善性,是因为有生长倾向和伦理心境。生长倾向和伦理心境都有先在性,可以说都是人的一种本质,前者为"原生性本质",后者为"次 ... 於 www.cqvip.com -

#24.32.提出「存在先於本質」的哲學家是? (A)沙特(B)洛克(C)齊克果

其最著名和最明確的倡議是讓-保羅·沙特的格言:「存在先於本質」(法語:l'existence précède l'essence)。他的意思是說,除了人的生存之外沒有天經地義的道德或靈魂 ... 於 yamol.tw -

#25.存在先於本質 - 陶國璋。哲學的追尋

沙特對於感情、事物、人與人之間的關係等,非常敏感。他最特出的哲學反思是虛無問題。他創立存在主義的名句「存在先於本質」。這話的表層意思是 ... 於 taokc.wordpress.com -

#26.存在先於本質法文在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感

存在主義時代第二節薩特存在主義要義存在先於本質- 法國思想長廊2019年9月15日· 薩特的名著《存在與虛無》法文的原文是l'Etre et le Néant。 於 timetraxtech.com -

#27.沙特:「存在先於本質」 | 哲學新媒體

沙特的名言「存在先於本質」,出自沙特於 1945 年10月29日在法國巴黎給的一場演講"L'existentialisme est un humanisme" (存在主義是一種人道 ... 於 philomedium.com -

#28.一「存在先於本質」的主張

... 存在主義」(existentialism)作出一個精確的界定。∵此詞的用法有很大的歧義。但沙特(Jean Paul Satre)的「存在先於本質」的說法對學者有很大的影響,值得重視。 於 humanum.arts.cuhk.edu.hk -

#29.《古今賢聖》齊克果的「存在」思想 - 人間福報

生於丹麥的齊克果(一八一三-一八五五)是存在主義哲學創導者,一八五二年提出「存在先於本質」,是存在主義的思想基礎。他認為人有三種存在方式,首先是感性的存在, ... 於 www.merit-times.com -

#30.存在先於本質 - 漢語網

【存在先於本質】的英文單字、英文翻譯及用法:existence precedes essence存在先於本質。漢英詞典提供【存在先於本質】的詳盡英文翻譯、用法、例句等. 於 www.chinesewords.org -

#31.哲學問題存在先於本質這句話對嗎 - 極客派

但存在先於本質我覺得只能在存在主義的哲學範疇內適用,本質是一事物區別於其他事物的特徵,有了事物就有了特徵。存在是人類接觸並瞭解以後的事,有些 ... 於 www.jipai.cc -

#32.[好好筆記] w2 存在先於本質@ 天晴則地明

距離太遠,很多東西似乎沒有當初那麼震撼了,果然做筆記就是要趁時。 存在主義可以分為四大支派:神學的、哲學的、文學與思想、維也納第三學派。 於 chyi517.pixnet.net -

#33.存在先于本质 - 西方哲学命题大全

法国当代哲学家萨特提出的关于现象学本体论的命题。基本含义如他所说:“我们说存在先于本质的意思指什么呢?意思就是说首先有人,人碰上自己,在世界上涌现出来——然后才 ... 於 foreign.zhexue.org -

#34.沙特與卡繆 - 書史小齋

沙特和卡繆都是享負盛名的法國存在主義哲學家。 沙特有名言「存在先於本質」(l'existence précède l'essence)。 簡單講,人要成為一個怎樣的人,過 ... 於 davidlai1988.wordpress.com -

#35.如何理解「存在先于本质」、「他人即地狱」、「人即自由」?

存在先于本质 这一命题是萨特存在主义哲学的基本命题,而萨特还认为这个命题,是存在主义的第一原理。 首先,萨特将存在分为了两种,一种是自在的存在另一种是自为的 ... 於 www.zhihu.com -

#36.第十五章存在先於本質 - 悟空精舍

於是我們可以說車子本身是「本質先於存在」的。而這個工程師的想法就是「存在先於本質」。換句話說,人就是先有吃飯的想法(存在),因此才 ... 於 www.willysun.net -

#37.存在主義 - MBA智库百科

存在主義最著名和最明確的倡議是讓·保羅·薩特的格言:“存在先於本質”。意思是說,除了人的生存之外沒有天經地義的道德或體外的靈魂;道德和靈魂都是人在生存中創造出來 ... 於 wiki.mbalib.com -

#38.存在先於本質/本質先於存在存在主義時代第二節 - Bsmba

自由選擇以突破既定自我,建立了他的自由觀!他說:假如存在確實是先於本質,人是自由的,今講將會分析存在主義的另一個概念-「存在先於本質」。存在主義令人感到困惑 ... 於 www.jenniferhuntgllery.co -

#39.存在先於本質。

存在主義認為:人的「存在先於本質」。 一般的東西,是本質先於存在的; 例如筆是用來寫字的東西,它的本質在它被製造之前就決定好了。 但是「人」不一樣。 於 rubo.pixnet.net -

#40.《存有的光環:馬賽爾思想研究》 - 心靈工坊

他強調「存在先於本質」,認為先有存在,再由存在創造本質;舉凡人的人格、人性或個性,皆個人所自塑,人有其自由抉擇來決定他可以變成怎樣的人,本質是人 ... 於 www.psygarden.com.tw -

#41.海德格爾的「在」先於「在者」和薩特的「存在先於本質」是否 ...

個人理解,存在主義探討自由和存在的意義,海德格爾、薩德是該領域兩位著名的無神論哲學家。 ... 海德格爾的「在」先於「在者」和薩特的「存在先於本質」是否矛盾? 於 www.getit01.com -

#42.22.提出「存在先於本質」的哲學家是? (A)沙特(B)洛克 ... - 題庫堂

22.提出「存在先於本質」的哲學家是? (A)沙特(B)洛克(C)齊克果(D)雅斯培. 於 www.tikutang.com -

#43.五本存在主義入門書| 李敬恒

基於種種原因,很多存在主義者選擇以格言(尼采)、小說(卡夫卡、杜思托 ... 這本小書以金句「存在先於本質」 (“existence precedes essence”) 扼要 ... 於 www.thestandnews.com -

#44.一存在先於本質

標籤: 沙特, 哲學, 存在主義, 存在先於本質, 本質, 身份, 生命, 意義, 人“存在先于本质”是萨特存在主义哲学的基本命题,并认为是“存在主义的第一原理”。 於 771290740.jocelyne-hofmann.de -

#45.存在先於本質 - Dallfsst

存在先於本質. 自柏拉圖以來,大部份的哲學家都認為本質是先於存在的。. 例如當一個工匠要做一把刀的時候,他腦中必先有一把刀的構想,然後再根據這構想去製造。 於 www.dallasfst.co -

#46.存在先於本質︱黃進 - Esquire HK

存在先於本質 ︱黃進. 存在先於本質︱黃進. People. 5 May 2017. by Jack Forest. 昨天和阿進見面,他對於我把他描述為年輕頗有感覺,著我不要看輕今天的年輕人。 於 www.esquirehk.com -

#47.存在先於本質 - 海词词典

海詞詞典,最權威的學習詞典,專業出版存在先於本質的英文,存在先於本質翻譯,存在先於本質英語怎麼說等詳細講解。海詞詞典:學習變容易,記憶很深刻。 於 dict.cn -

#48.本質先於存在 - Smuzp

存在先於本質 [編輯] 其最著名和最明確的倡議是讓-保羅·沙特的格言:「存在先於本質」(法語: l'existence précède l'essence )。他的意思是說,除了人的生存之外沒有 ... 於 www.nyomdokok.co -

#49.存在與虛無的一年 - 奇摩新聞

領銜的哲學家沙特主張「存在先於本質」:一個人的抉擇決定了他的存在,他怎麼做抉擇,便說明了他的存在並呈現出他的本質。哲學家卡繆在人生的荒謬之中 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#50.存在主義存在先於本質存在先於本質介紹 - UQBFK

存在主義存在先於本質存在先於本質介紹 ... We choose, and in choosing we define ourselves最簡單的概括,你先是作為一個人存在,然後才談得上你想成為一個什麼樣的人. 於 www.zingtein.co -

#51.存在先於本質@ 相思行歌 - 隨意窩

何謂「存在先於本質」?舉一個簡單的例子說明。 一個工匠如果要製造一張椅子, 他腦海中必須要先有一番計畫與雛形 ... 於 blog.xuite.net -

#52.讓-保羅薩特|「存在先於本質。」 - 資訊咖

讓-保羅薩特|「存在先於本質。」 第一次讀到薩特和他的存在主義同好阿爾貝·加繆的東西後,我便心醉神迷了。這可是關於人生、關於尋找意義、關於自身行為方式的哲學。 於 inf.news -

#53.存在主義

提出存在先於本質. 人具有的各種特質,是按照自己的意志所選擇的結果. ○ 跟隨既定的真理→ 自欺欺人. ○ 人須為自己負起完全的責任 ... 於 140.130.211.182 -

#54."本無作– 存在先於本質" -台中七期概念住宅 - 太工創作設計

人的生存之外沒有天經地義的道德或是靈魂。道德和靈魂都是人在生存中創造出來的『 存在先於本質』 設計如是本無作: 在這作品的概念裡,設計並沒有根據任何的先決條件而 ... 於 taccreation.com -

#55.存在先於本質英文完整相關資訊 - 萌寵公園

存在先于本質 "英文- 查查在線詞典存在先于本質英文翻譯:existence precedes essence…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋存在先于本質英文怎麽說,怎麽用英語翻譯存在先于 ... 於 neon-pet.com -

#56.讀書感想:存在主義(作者為沙特) - colorfly

存在先於本質 " 和"本質先於存在" 只是從不同角度去看而已 ... 那個人的主觀角度來講當然是先有存在=>漸漸有意識會思考=>漸漸賦予自己的人生各種意義所以是存在先於本質 於 colorflylin.blogspot.com -

#57.存在主義存在先於本質從薩特的「存在先於本質」思想 - Sed

「存在先於本質」是薩特哲學中一個核心思想,價值來的,而不是生活在被先前決定好的本質或 ... 而這個共通點對沙特而言就可以化成一句家喻戶曉的話:存在先於本質。 於 www.primalglass.co -

#58.存在先於本質l'existence précède l'essence - 我的心理學之路

他人即是地域那不就是PP與我老公了嗎來自WIKI: 存在先於本質其最著名和最明確的倡議是沙特的格言:「存在先於本質」(法語:l'existence pré ... 於 nsdpeng.pixnet.net -

#59.存在先於本質:存在主義思想 - Also see

起源於讓- 保羅薩特 ,“存在先於本質”這個短語已經成為存在主義哲學核心的經典,甚至是定義。 這是一種將傳統形而上學轉變為頭腦的想法,因為在整個西方哲學中,一直 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#60.電影《靈魂急轉彎》影評:這片是對「存在先於本質」最生動的 ...

皮克斯年末悄悄來的這一炮靈魂急轉彎直接能讓人破防,我個人認為這是皮克斯在這十年來我最喜歡的作品,超越了coco和頭腦特工隊,因為這最能引發我的共鳴。 用一. 於 www.it145.com -

#61.存在先於本質_百度百科

存在先於本質 是存在主義的基本原則,法國薩特提出。指人的存在的一種特定狀態。薩特認為,人與物不同,事物或器具的特質可以被預先確定,它們的本質先於其存在:人的 ... 於 baike.baidu.hk -

#62.存在先于本質英文- 英語翻譯 - 查查在線詞典

存在先于本質 英文翻譯: existence precedes essence…,點擊查查綫上辭典詳細解釋存在先于本質英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯存在先于本質,存在先于本質的英語 ... 於 tw.ichacha.net -

#63.无睡意哲学| 沙特:存在先于本质- EP76 - 手机搜狐网

香港01哲学授权发布. 原文链接:http://philosophy.hk01.com/無睡意哲學/54695/沙特:存在先於本質---EP76. 沙特:存在先于本质- EP76. 於 www.sohu.com -

#64.沙特:存在先於本質 - EP76|香港01|哲學 - Winbet娛樂城

沙特對上述批評的所有答覆,都由這個命題出發︰存在先於本質。這個命題的現象學基礎已經在上兩篇文章介紹過,在這裡只作簡單的重述。 於 yes88.com.tw -

#65.存在先於本質@ 牛仔帽與墨鏡

登入. 999999. 存在先於本質. 牛仔帽與墨鏡. » 哲學. 這篇文章限定好友觀看若您是好友,登入後即可閱讀。 於 james927.pixnet.net -

#66.存在主義- 教育百科| 教育雲線上字典

可從法國存在主義哲學家沙特(Sartre)名言「存在先於本質」來了解。意即人並不持有存在,他本身就是自己的存在。人並不持有自由,人本身就是他的自由。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#67.存在先於本質

所以從存在主義的立場看,自己的罪只可由自己去承擔,當中絕沒有救贖或恩典的餘地。除此以外,「存在先於本質」還表示人是完全獨立於任何預定的道德原則以外。套用沙特的 ... 於 spin.ch.ntu.edu.tw -

#68.如何理解薩特的「他人即地獄」和「存在先於本質」_哲學人

如何理解薩特的「他人即地獄」和「存在先於本質」 ... 《禁閉》是薩特著名的哲理劇代表作,其深刻含義和深遠影響已遠遠超出了戲劇範疇。薩特在這一劇作中 ... 於 www.gushiciku.cn -

#69.存在先於本質意思在PTT/Dcard完整相關資訊

存在先於本質 自柏拉圖以來,大部份的哲學家都認為本質是先於存在的。 ... “存在先于本质”是什么意思_百度知道2006年8月16日· 存在主义哲学提出了三个基本原则:其一是" ... 於 historyslice.com -

#70.將存在主義之興起源由藉以解釋以及進行闡述。 - 英文文學與 ...

沙特認為「存在先於本質」。這也就是說「事物僅是它們所呈現出來的現象」,即事物在現象背後並無本質。當事物不再呈現 ... 於 english.fju.edu.tw -

#71.自己的作者 略談沙特的「存在先於本質」

所謂「本質先於存在」,最典型的例子就是人工製品。要生產任何物品,工匠必須先要有該物品的概念——尤其是它用來達致的目的、要發揮的功能 ... 於 www.thenewslens.com -

#72.先于本质 - 翻黃頁

存在先于本质 是存在主义的基本原则,法国萨特提出。指人的存在的一种特定状态。萨特认为,人与物不同,事物或器具的特质可以被预先确定,它们的本质先于其 . 於 fantwyp.com -

#73.[問題] "存在主義"與"有神論"沒有互相違背嗎? - w-philosophy

存在主義最重要的概念是”存在先於本質” 假如身創造人那麼神就對人有某種意圖, 人就有了被神創造的意義與, 那就違背了存在主義。 那麼為什麼存在主義 ... 於 pttstudy.com -

#74.萨特说“存在先于本质”,到底该如何理解? - 头条问答

他提出的“存在先于本质”命题,按照他自己的说法,是无神论的存在主义者的共同命题,是存在主义哲学的第一原理和出发点。 於 www.wukong.com -

#75.標籤: 存在先於本質/本質先於存在 - 台灣公司行號

自己的作者略談沙特的「存在先於本質」 – 好青年荼毒室-哲學部. 2018年6月26日- 所謂「本質先於存在」,最典型的例子就是人工製品。要生產任何物品,工匠必須先要有該 ... 於 zhaotwcom.com -

#76.Re: [問題] 存在先於本質- 看板W-Philosophy - 批踢踢實業坊

標題Re: [問題] 存在先於本質. 時間Sun Aug 21 08:52:21 2016. ※ 引述《bakedgrass (蒙古烤小草)》之銘言: : 當然,我們可以說基因的確「決定」了某些東西,像是我們 ... 於 www.ptt.cc -

#77.存在主義時代第二節薩特存在主義要義存在先於本質 - RFI

本質是一種可能性,是存在使本質的可能性成為現實。所以用薩特最為明確的一句話,叫做“存在先於本質” (l'existence précède l'essence)。 於 www.rfi.fr -

#78.存在先於本質@ 草山無為:: 痞客邦::| 說愛你

存在主義在反抗與否定聲中,提出的其中一項積極的主張就是「存在先於本質」(Existence precedes essence)。 這口號是沙特提出來的,這個命題通常是指「任何 . 於 hkskylove.com -

#79.沒想過要在這時讓沙特登場,但偶然之下看到一篇很淺白的介紹

沙特認為「人首先存在著,面對自己-然後界定自己」,即人在存在中去決定自己的本質,而不是在存在以先已有固有的本質。這就是存在先於本質的意思。要補充的是正是這種本質 ... 於 m.facebook.com -

#80.薩特說存在先於本質,存在主義究竟想要告訴我們什麼 - 贊遊戲

這句話啥意思,薩特舉了個通俗的不能再通俗的例子。一個剪子的製作師傅,在造出一把剪子之前,頭腦中是有一個剪子的概念的,這個剪子該是什麼樣,能做什麼 ... 於 zanyouxi.com -

#81.存在先於本質 - 中文百科全書

存在先於本質 是存在主義的基本原則,法國薩特提出。指人的存在的一種特定狀態。薩特認為,人與物不同,事物或器具的特質可以被預先確定,它們的本質先於其存在:人的 ... 於 www.newton.com.tw -

#82.存在主義之道:存在先於本質 - 德若資訊

1.薩特:存在先於本質我們首先應該做出選擇,自己想要成為怎樣的人. 於 denruo.com -

#83.存在先於本質/本質先於存在自己的作者 略談沙特的 ... - Vfjopt

「存在先於本質」是存在主義者的主要理念。這和傳統的柏拉圖的想法很不一樣。柏拉圖認為:世上是先有抽象的理念,然後才有具體的存在。木匠是先在心目中有一張桌子的理念─ ... 於 www.goodplanco.co -

#84.偉恩/肛門,護家盟,存在主義| 沃草烙哲學 - 鳴人堂

然而沙特曾經總結,認為存在主義者其實有個共同信條:「存在先於本質」。 ·存在?本質? 歐陸哲學的基本訓練之一,是小心區分術語間的細微差異。要 ... 於 opinion.udn.com -

#85.怎樣理解存在先於本質?請舉例說明 - 好問答網

所謂"存在先於本質",即是"自我"先於本質,也就是說,人的"自我"決定自己的本質。其二是"世界是荒謬的,人生是痛苦的"。認為在這個"主觀性林立"的社會裡, ... 於 www.betermondo.com -

#86.101 年特種考試地方政府公務人員考試試題 - 公職王

一、請解釋法國存在主義學者沙特(J.Sartre)所主張的「存在先於本質」,並引申學校的任務之. 一是要幫助學生找出自己的興趣和主觀的生命意義。 【擬答】:. 於 www.public.tw -

#87.怎樣理解存在先於本質 - 嘟油儂

怎樣理解存在先於本質,1樓匿名使用者根據我的理解所謂的本質先於存在是指本質也就是事物存在的原因也就是先有存在的原因後才有存在的事實而說人存在. 於 www.doyouknow.wiki -

#88.存在先於本質。

沙特的名言是:「存在先於本質」,維基有一段解釋這句話的意思講得極好,我直接引用這段:. 『除了人本身之外沒有先天決定的道德或靈魂。道德和靈魂都是人 ... 於 blog.weibbb.com -

#89.沙特:存在先於本質- EP76|香港01|哲學

但人的情況就不同了,人是「存在先於本質」。有些人可能認為人是上帝所造的,依此邏輯,上帝造人和工匠造刀就一樣,上帝在造人之前 ... 於 www.hk01.com -

#90.本質先於存在存在先於本質介紹 - Vnfp

存在先於本質 介紹 “如果存在確實先於本質,人就永遠不能參照一個已知的或特定的人性來解釋自己的行動,換言之,決定論是沒有的–人是自由的。 人即自由。 於 www.koronazino.co -

#91.生命的意義是什麼?薩特:存在先於本質,生命全無意義 - 人人焦點

法國文學家薩特曾經說過這麼一句話:存在先於本質,生命全無意義。 這句話應該怎麼去理解呢? 這句話是薩特存在主義哲學的基本原則。 於 ppfocus.com -

#92.薩特的「存在先於本質」是什麼意思? - 每日頭條

「存在先於本質」的意思是說人首先是存在,在世界上崛起,然後才確定他自己最終是什麼。簡單地說,人並沒有先天規劃好的善惡好壞,都是人在誕生後,在自己 ... 於 kknews.cc -

#93.存在先於本質教育哲學 - JKE

存在先於本質 [編輯] 其最著名和最明確的倡議是讓-保羅·沙特的格言:「存在先於本質」(法語: l'existence précède l'essence )。他的意思是說,除了人的生存之外沒有 ... 於 www.amoradomclio.co -

#94.存在先於本質哲學 - Vakuumte

存在先於本質. 自柏拉圖以來,大部份的哲學家都認為本質是先於存在的。. 例如當一個工匠要做一把刀的時候,他腦中必先有一把刀的構想,然後再根據這構想去製造。 於 www.vakuumtechnik.me -

#95.隨想: 存在先於本質 - 紙言

這就是「本質先於存在」。 沙特就是要提醒我們;「不不不,人可不是像一把裁紙刀。人是『存在先於本質』的!」意思是,世界上沒有「人的製作者」,每個人都是先「在世界 ... 於 www.shikoto.com -

#96.萨特“存在先于本质”理论探析 - 中国知网

【摘要】 萨特是二十世纪法国著名的哲学家,是存在主义哲学的代表人物之一。 ... 而本文则把“存在先于本质”这一理论当成一个线索,用它来反映出萨特思想的产生与发展。 於 scjg.cnki.net