學甲慈濟宮特色的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳志仰寫的 消失中的臺語:講一句較無輸贏的 和謝貴文的 借問舊城眾神明:清代以來左營舊城內外的祭祀空間都 可以從中找到所需的評價。

另外網站學甲慈濟宮連3天「南瀛5大香-學甲香」熱鬧登場| 生活新聞也說明:王文宗說,其他祭典特色還有學甲頭港鎮安宮—軟身福德正神發金元寶給信徒,祭典行列可以欣賞全國僅有「輦宮」特色的神轎,隨香信眾跟隨大道公神轎後持著「 ...

這兩本書分別來自致出版 和晨星所出版 。

國立臺北科技大學 建築系建築與都市設計碩士班 蔡淑瑩、彭光輝所指導 謝秋吟的 以五營文化探討文化景觀暨地方產業促進地方創生-以臺南市學甲寮為例 (2021),提出學甲慈濟宮特色關鍵因素是什麼,來自於文化景觀、地方創生、五營、地方特色產業。

而第二篇論文國立雲林科技大學 文化資產維護系 王瀞苡所指導 王煒榛的 北港藝閣的產業傳承與內涵探究 (2021),提出因為有 北港、北港迎媽祖、藝閣、文化資產、民俗的重點而找出了 學甲慈濟宮特色的解答。

最後網站【財團法人學甲慈濟宮招募「青年團」志工辦法】 一 - Facebook則補充:学甲慈济宫 推行庙务有特色值得大家加油鼓励,行销保生大帝精神真好,让青年人有机会参加庙务工作,是一大创意,这就是传 庙务。

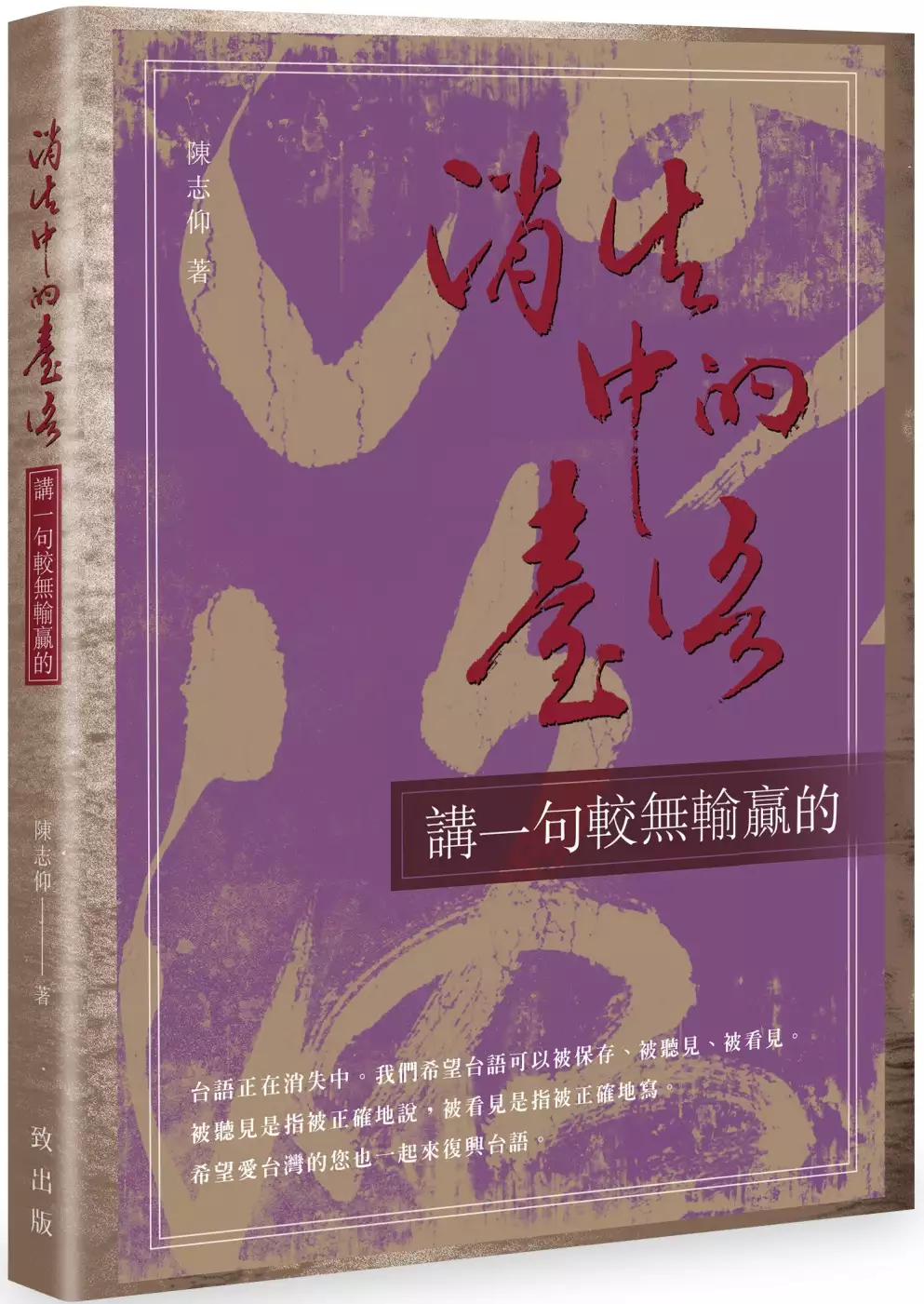

消失中的臺語:講一句較無輸贏的

為了解決學甲慈濟宮特色 的問題,作者陳志仰 這樣論述:

聯合國教科文組織,定義瀕危語言六等級,台語屬於重大危險類級,搶救台語是當務之急。本書收集一些漸漸少用或已被誤寫的台語詞彙,保留台語的典雅,更期待台語不要消失。 源自古漢語的台語,保留了許多古典優美的用法,在北京語的強勢壓擠下,許多台語逐漸被遺忘,老一輩口中許多用詞,對新一代的孩子是一種完全陌生的語言。 「趡趲」、「唱喏」、「扽蹬」、「薦盒」、「傀儡練鑼」…作者以輕鬆日常的方式敘述,期待透過一點一點的撿拾,能為保留消失中的台語盡一份心力。 本書特色 ★ 繼《阿娘講的話》《偕厝邊頭尾話仙》後第三部續作!「臺語天王」謝龍介極力推薦! ★ 全書收錄一百篇台語詞,

從日常生活故事舉例,讓您輕鬆學習典雅又趣味的台語。 ★ 寫正確的台語字,不做台語文盲,期望您一起坐下來「講一句較無輸贏的」。

學甲慈濟宮特色進入發燒排行的影片

第四角玉勅寧安宮,位於臺灣臺南市佳里區,主祀:代天巡狩溫府千歲。地屬佳里玉勅皇勅金唐殿境內第四角,承辦玉勅皇勅金唐殿蕭壠香科百足真人蜈蚣陣,聞名全臺。

蕭壠香玉勅代天巡狩勅令寧安宮,「承辦百足真人蜈蚣陣。

台南三級古蹟金唐殿3年一科的五朝王醮以百足真人蜈蚣陣為陣頭打頭陣,已形成一大特色,廟方表示,蜈蚣陣通常為4至12歲兒童裝扮成漢、唐、宋等文武百官,報名108名仙童要出錢及出力(自費買糖果沿路灑),但還是秒殺搶破頭,一名家長為兩個女兒報名,雖然遶境4天很辛苦,但希望能為孩子祈求保平安。

金唐殿主委陳立國表示,蜈蚣陣裝扮人數從36位至108位不等,早期皆用人力扛抬,目前則裝上輪子用曳引機牽引前進,工作人員在兩旁護衛,金唐殿蕭壟香蜈蚣陣由108位兒童裝扮36天罡、72地煞108位天神星君,應是全台唯一人數最多,也是最長的,主要是雷府千歲神威顯赫。

金唐殿香科醮典蜈蚣陣,歷年來都由寧安宮負責,蜈蚣陣都賦予神格,是香科最重要的陣頭,綿延最長的藝陣,由於代表香科千歲爺巡視各村庄掃妖除魔,「以毒攻毒」,因此所到之處都受信眾們歡迎,焚香膜拜,當蜈蚣陣停駐時,信眾則來回鑽蜈蚣陣,因可帶來庇祐及福蔭。

陳立國說,蜈蚣本身具毒性,且為肉食性動物,再以毒攻毒的情況下,兇猛又修煉千百年的毒蟲自然能勝過邪惡的妖物,使得人們相信蜈蚣陣的強大力量。蜈蚣陣由兒童裝扮,並且沿街撒糖果分享祝福,習俗相信參與蜈蚣陣的兒童能平安長大,因此報名踴躍,不到2天就額滿。

金唐殿百足真人蜈蚣陣以54台台車組裝而成,108位小朋友扮成仙童,以201.8公尺獲金氏紀錄最長「花車遊行」項目認證。在遶境4天中,對小朋友體力及耐力是一大考驗,家長也會一路陪同,並不時給予加油鼓勵。

https://udn.com/news/story/7326/4344227

空拍機哪裡買?

http://tinyurl.com/rq8bayb

Licence:

You’re free to use this song in any of your videos, but you must include the following in your video description (Copy & Paste):

Song: Wonki - Sunset Paradise (Vlog No Copyright Music)

Music provided by Vlog No Copyright Music.

Video Link: https://youtu.be/Q23BZRDjh-U

以五營文化探討文化景觀暨地方產業促進地方創生-以臺南市學甲寮為例

為了解決學甲慈濟宮特色 的問題,作者謝秋吟 這樣論述:

近年我國面臨人口少子化與高齡化的衝擊,中青壯年人口大量移往城市,鄉村地區面臨勞動人口外移與老化窘境,為因應人口結構變化與均衡區域發展問題,政府將地方創生列為當前重要施政項目。於2019年核定「地方創生國家戰略計畫」更積極協助地方政府挖掘在地文化底蘊,盤點各地方「地、產、人」的資源以「創新、創意、創業」的策略,帶動發展地方產業與提升地方文化,來達到振興地方經濟,吸引地方青年回流,促進城鄉均衡發展的目的。隸屬臺南市學甲區的學甲寮聚落,在人口外移、社區老化的時代洪流衝擊下也無法倖免,學甲寮聚落存有臺灣早期中南部沿海村落的五營營寨,其背後具有的文化意涵與象徵,深具保留與宣揚價值。因此本研究以學甲寮聚

落的五營文化為基礎,針對聚落內文化景觀與地方產業來挖掘,探討聚落促進地方創生的課題。本研究方法採訪談法,訪問聚落各階層人士20人;KJ調查法,調查不同年齡層的地方人士10人;再輔以田野調查法,全面收集聚落內的各種地方特色景觀資源,作為本研究提出地方創生發展策略的依據。本研究提出以下結論:一、 經調查發現學甲寮的地方創生資源,有宗教文化景觀、農村聚落景觀與地方農業產品特色三項,但高齡族群對宗教文化景觀較認同,非高齡族群對農村景觀較喜好,不同年齡層對地方特色有看法差異現象。二、 宗教活動是學甲寮主要的文化景觀之一,五營營寨為當地特有的地方景觀,學甲寮的地方創生應以五營為主題,應致力於慈濟宮的遶境活

動,聚焦在學甲寮的行程上。三、 學甲寮在盤點地方特色上,需借助地方耆老經驗,在策劃推動上需凝聚社區共識,建立居民對文化景觀的保存和維護意識,以及尋求外力資源。四、 學甲寮原有農業產品,應結合地方特色與文化資源,以跨界合作、創新、創意設計促進產業升級,並連結附近觀光景點作區域結合,共同規畫行銷,讓觀光資源更多元,選擇更多樣。

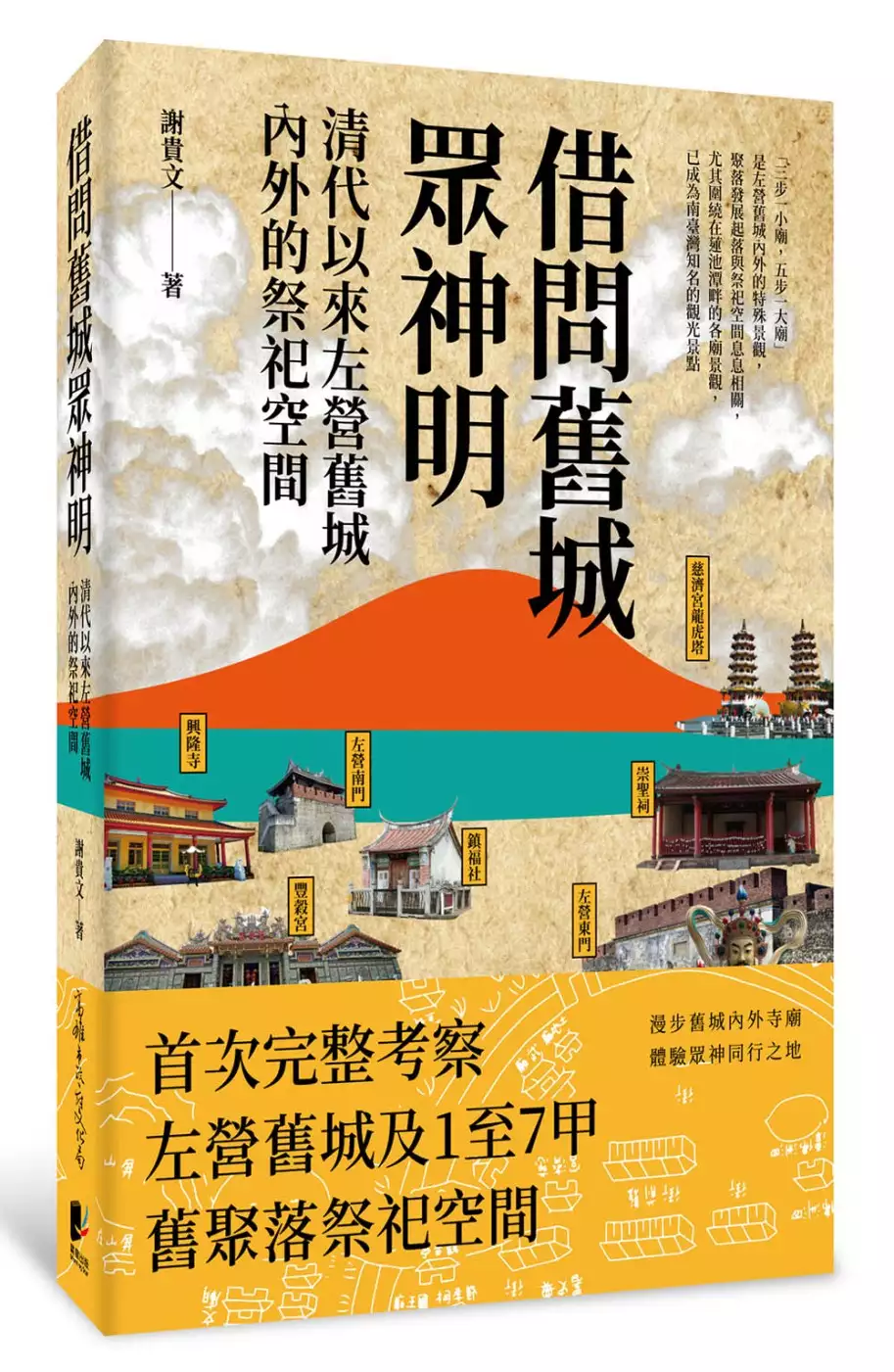

借問舊城眾神明:清代以來左營舊城內外的祭祀空間

為了解決學甲慈濟宮特色 的問題,作者謝貴文 這樣論述:

本書以左營舊城為中心,從巨觀角度勾勒清代臺灣築城及左營舊城的歷史脈絡,並從微觀角度討論舊城內外各祭祀空間的興衰變遷與發展現況。可以鉅細靡遺看見舊城的發展軌跡,包括: ◎探討清代臺灣的築城及其祭祀空間的發展歷程,綜覽嘉義、臺南、彰化、恆春、新竹、臺北、鳳山、左營等古城,及城內常有的祭祀空間。 ◎細部考察左營舊城及其祭祀空間的發展歷程,共有不築城、土城、雙城、石城、日治、戰後等6個時期,討論舊城及其內外祭祀空間的興衰與變遷歷程。 ◎分別就舊城內外各個官祀與民祀空間之歷史沿革、所在環境、建築空間、祭祀及信仰狀況等進行探討。 ◎以具有特色的圖解說明,引導讀者走讀左營舊城及其祭祀空間

,看見舊城文化資產的特色、意義與價值。 本書特色 1.左營舊城為中心,從巨觀角度勾勒清代臺灣築城,綜覽嘉義、臺南、彰化、恆春、新竹、臺北、鳳山、左營等古城,及左營舊城的歷史脈絡,並從微觀角度討論舊城內外各祭祀空間的興衰變遷與發展現況。可以鉅細靡遺看見過往台灣各地舊城的發展軌跡。 2.細部考察左營舊城及其祭祀空間的發展歷程,共有不築城、土城、雙城、石城、日治、戰後等時期,討論舊城及其內外祭祀空間的興衰與變遷歷程。 3.以具有特色的圖解說明以及鳥瞰地圖,引導讀者走讀左營舊城及其祭祀空間,看見舊城文化資產的特色、意義與價值。 作者簡介 謝貴文 1968年生於臺灣桃園市

,自幼遷居高雄市。國立中山大學中文系碩士、國立高雄師範大學國文系博士,曾任高雄市政府文化局科長,現任國立高雄科技大學文化創意產業系(所)教授、臺灣民俗學會理事、《高雄文獻》編輯委員、高雄市史蹟、文化景觀及無形文化資產審議會委員。研究領域為民間信仰、民間文學及地方文史等,著有《紅毛港遷村實錄——文化篇》、《高雄民間信仰與傳說故事論集》、《保生大帝信仰研究》、《高雄林園鳳芸宮媽祖海巡》、《內門鴨母王朱一貴》、《延續與變遷:遷村後紅毛港的寺廟與信仰》、《神、鬼與地方:臺南民間信仰與傳說研究論集》等專書及學術論文七十餘篇,並執行科技部、高雄市文化局、歷史博物館、臺北保安宮等多項調查研究計畫,獲選科技部

獎勵特殊優秀研究人才。 局長序:借問舊城眾神明 自序:與神同行,看見舊城 壹、序曲:請神 築不築城大不同 走尋舊城信仰足跡 貳、清代臺灣的築城與祭祀空間 清代臺灣築城的發展歷程 初期消極治理 築城的轉變 民變與築城攻防 臺灣第一座磚石城 列強進逼下的築城國防 清代臺灣的重要城池 嘉義(諸羅)縣城 臺灣府城 彰化縣城 淡水廳城 恆春縣城 臺北府城 清代臺灣城內的官祀空間 文廟 關帝廟 城隍廟 天后宮 祭壇(社稷壇、先農壇、風雲雷雨山川壇、厲壇) 參、左營舊城及其祭祀空間的發展歷程 未築城時期(1684-1721) 土城時期(1722-1787) 雙城時期(1788-18

25) 石城時期(1826-1894) 日治時期(1895-1945) 戰後時期 (1945-) 肆、左營舊城內的祭祀空間 官祀空間 天后宮(含興隆寺)—— 官建或民建?佛教或民間信仰? 關帝廟—— 忠義神武,祀典之鉅 八蜡祠—— 全臺唯一驅蝗神 節孝祠(烈女節婦祠)—— 百年今日,女性典範 潮軍義勇祠(附淮軍昭忠祠)—— 開山撫番成忠魂 祭壇(社稷壇、先農壇、風雲雷雨山川壇、厲壇)—— 壇而不屋,官熱民冷 民祀寺廟 慈濟宮—— 位居中心的大道公 三山國王廟、池王爺廟(廣濟宮)—— 當三山國王遇上池王 泗洲寺、伽藍爺廟—— 神佛接引,魂歸蛇山 開漳聖王廟—— 雙城同奉陳聖王 火神廟—— 官祀

神明民間化 伍、左營舊城外的祭祀空間 官祀空間 文廟(崇聖祠)—— 泮水荷香,人文化成 城隍廟—— 從官祀到民祀 民祀廟宇 元帝廟(含廍後北極殿)—— 腳踩龜蛇的大廟 豐穀宮—— 一廟無二帝,神農坐一甲 慈德宮—— 繁華店仔頂,一廟三女神 慈濟宮—— 從城內到城外 鎮福廟—— 鎮守北門的福德正神 啟明堂—— 啟文武之道,明春秋大義 陸、尾聲:送神 柒、參考文獻 作者序 與神同行,看見舊城 左營舊城為臺灣第一座土城,亦為第一座石城。自清代興建以來,雖經歷縣治遷移、城體改建及拆除的多舛命運,但仍是戰後保存較為完整的古城,因而被指定為國定古蹟,具有重要的文化資產價值。除城體本身外,左

營舊城內外也曾經一度繁華,官署、書院、寺廟、祭壇、宅第及街市密布,可惜現今已多不存,僅北門外仍留有部分祠廟,見證舊城的歲月滄桑,也為舊城的再生保存元氣。 個人的生命過程,與左營舊城有許多交集。國小時搬至新莊仔定居,此地為日治時期舊城及桃仔園住民的遷居地,也是左營城隍廟的十三角落之一,但當時對此一無所知。後來就讀蓮池潭畔的左營國中,舉目即可見知名的春秋閣、龍虎塔,也在孔廟、小龜山、永清塔留下過足跡,但都只是青澀的回憶。2003年擔任高雄市政府文化局科長,主管文化資產業務,任內處理左營下路、外興隆營區等文資事件,辦理建城180周年活動,規劃眷村文化館及修復南門,而對左營舊城及其周邊聚落有較多

的接觸,但仍未有深入的認識。 2008年轉至大學任教,因從事民間信仰與地方文史的研究,而對左營舊城及其周邊廟宇投入更多關注,也逐漸看見其背後歷史、社會、民俗與宗教的價值。2017年受高雄市文化局的委託,就清代以來左營舊城內外的祭祀空間進行調查研究,開始有系統地蒐集及爬梳各類文獻史料,也實地踏查北門外傳統聚落內的各廟宇,訪問廟方人士與耆老前輩,不僅對各祭祀空間的發展歷程與信仰狀況有更完整的掌握,也對相關的官員、家族、士紳、文物、傳說及地方組織等有所發掘,並勾勒出城池與祠廟、城內與城外、官祀與民祀之關係,這些當對後續的研究開展與政策應用有所助益。 在近兩年的調查研究過程中,個人彷彿走入

眾神明的世界,不論是帝國祀典的社稷、先農、山川之神,少見的八蜡神、泗洲佛、火神,或是消失於歷史舞台的潮軍英靈、節婦烈女,還是依然香火繚繞的觀音、媽祖、城隍爺、玄天上帝、神農大帝、關聖帝君、保生大帝、福德正神等,都慈悲地給予接引與啟發,而能順利完成這項課題。書名主標題的靈感來自於五月天的歌曲「借問眾神明」,一方面想問舊城眾神明從何而來?去向何方?近況如何?另方面也想問眾神明:舊城的過去有何經歷?現在走到哪裡?未來如何發展?這些問題的答案,都有待讀者從本書中去挖掘及思考。 本書能順利完成,除有賴公部門的經費支持外,也感謝左營慈濟宮陳榮隆、鎮福廟陳榮璋、元帝廟郭錦彬、城隍廟莊茂盛、啟明堂郭秋水

等廟方人士及興隆淨寺心淳法師在訪談上的協助。另外,本書五位審查委員提供寶貴意見;卓克華、邱麗娟、林思玲等教授的指導與支持;陳振榮、鄭郁琳、趙彥奇、祝艾玲、楊雅婷等同學在田野調查、攝影與繪圖上的協助,在此也一併致謝。期待本書能讓更多人認識左營舊城,也祈願眾神明繼續守護舊城,庇佑這裡良善的子民。

北港藝閣的產業傳承與內涵探究

為了解決學甲慈濟宮特色 的問題,作者王煒榛 這樣論述:

臺灣藝閣源自中國傳統迎神賽會活動的抬閣,為民間酬神的一種演藝形式,在清代時隨著漢人移民臺灣而帶進臺灣發展生根,爾後歷經數百年的演變,已和原本形式截然不同,然而隨著社會環境的變遷,藝閣的榮景急速走下坡,如今全臺灣仍存在且具大規模的真人藝閣活動,只有每年農曆三月十九日於北港朝天宮所舉辦的媽祖誕辰遶境。民國 99年(2010),「北港朝天宮迎媽祖」 獲得當時文建會登錄為臺灣重要民俗文化資產,使藝閣這項傳統技術更受到各界的關注。本研究旨在探討北港藝閣的產業傳承與發展及其內涵轉變情形,採用文獻分析、個案研究法、參與觀察及深度訪談法,深入彙整北港藝閣近年間的轉變,分析其轉變面向。藝閣的文化傳承目前有藉由

藝師或地方的認同,透過由上而下的策略面切入,由第一線的藝師帶領,依循脈絡傳承並實際進入工作場域了解藝閣產業推動的發展及教學思維,並透過互動凝聚共識,共同落實藝閣文化產業的傳承與創造。在本研究中,亦有非脈絡傳承案例,藉由實地的參訪或參與,形塑該活動主軸的亮點,對於規畫者、執行者、教學者、參與者、當地社群的角度,說明與詮釋實際狀況。透過北港藝閣的產業傳承研究,期盼在「生活即學習‧學習即生活」的學習情境中,延續這一代的傳承,為傳統、為北港注入新的希望與能量。研究三大主線在:1.在脈絡化的傳承體制下,位於臺南的天一企業社可為相當代表的傳承案例,他們主要是在家族間相互傳承、交流著這項藝閣文化藝術,成為現

階段北港地區藝閣活動的資深製作團隊。2.在非脈絡的傳承體制下,則是看如何透過校園推廣、社區結合及社區互助三種面向的相互配合,進而將藝閣這項傳統文化傳承及推廣。3.分析設計藝閣閣體及展演主題,開創傳統及兼具與時俱進的藝閣。本研究期待能拋磚引玉,希望有更多人在欣賞這項極具特色的文化資產同時,並進而願意投入推廣、教育及傳承。

學甲慈濟宮特色的網路口碑排行榜

-

#1.我想更了解"葉王"這個人,請幫我介紹一下他,對葉王很有興趣!謝謝

作品特色葉王交趾陶作品多用於廟宇裝飾,題材廣泛,涵蓋古今歷史、小說、掌故,以 ... 另外,臺南縣學甲慈濟宮有葉王作品百餘件,其中56件於1980年遭竊,慈濟宮遂將大 ... 於 ref.ncl.edu.tw -

#2.學甲慈濟宮 - 山富旅遊

建於西元1661年,主祀保生大帝,是學甲區最大的廟宇,也是學甲人的信仰中心。來到學甲市場邊一定會看見壯觀的慈濟宮牌樓,聞名全台的上白礁祭典就是來自於此, ... 於 www.travel4u.com.tw -

#3.學甲慈濟宮連3天「南瀛5大香-學甲香」熱鬧登場| 生活新聞

王文宗說,其他祭典特色還有學甲頭港鎮安宮—軟身福德正神發金元寶給信徒,祭典行列可以欣賞全國僅有「輦宮」特色的神轎,隨香信眾跟隨大道公神轎後持著「 ... 於 m.match.net.tw -

#4.【財團法人學甲慈濟宮招募「青年團」志工辦法】 一 - Facebook

学甲慈济宫 推行庙务有特色值得大家加油鼓励,行销保生大帝精神真好,让青年人有机会参加庙务工作,是一大创意,这就是传 庙务。 於 www.facebook.com -

#5.北京昨日新增本土25+38,与天堂超市酒吧有关联 - 环球网

特色 &产品 ... 确诊病例15:现住朝阳区东大桥斜街甲1号楼,涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员,6月14日诊断为确诊病例 ... 济川药业涉嫌虚假宣传. 於 china.huanqiu.com -

#6.台南幫的原鄉本色— 學甲 - 天下雜誌

講倫理,不忘本,互助團結,農家生活鍛養的特質,使離郷背井的學甲子弟, ... 學甲慈濟宮,建築深具古色古香之歷史化藝術,為第三級古蹟,濟生路170 ... 於 www.cw.com.tw -

#7.學甲慈濟宮過年發保生二大帝金幣限量8000枚| ETtoday地方新聞

保生大帝台灣開基祖廟學甲慈濟宮董事長王文宗,率領全體董監事宣布建廟357年來,發送首枚加持「開基保生二大帝神像金幣」,將於大年初一、二限量8000 ... 於 www.ettoday.net -

#8.台南市學甲區2018年4月-學甲慈濟宮

學甲慈濟宮 : 慈濟宮位在學甲市區中心,內政部評定第三級古蹟,學甲慈濟宮祀奉保生大帝,據說廟內主要神像出自福建省漳州市龍海市角美鎮白礁村祖廟「白 ... 於 youyunhuang1009.pixnet.net -

#9.台灣古建築圖解事典 - Google 圖書結果

被認為是台濁本地陶匠之鼻祖'部分作品尚保存於寺廟牆上,如台南佳里震與宮及學甲慈濟宮'也因為他的傑出表現'後人亦將他所開創的風格稱為「嘉義燒」。 於 books.google.com.tw -

#10.學甲慈濟宮主辦的「南瀛5大香-學甲香 ... - 台灣民眾電子報

王文宗說,其他祭典特色還有學甲頭港鎮安宮—軟身福德正神發金元寶給信徒,祭典行列可以欣賞全國僅有「輦宮」特色的神轎,隨香信眾跟隨大道公神轎後持 ... 於 allnews.tw -

#11.窯藝藏珍:臺灣特色陶瓷工藝文化(上) - 第 39 頁 - Google 圖書結果

他不僅剪黏技術高超,同時還擅長書畫,作品包括佳里震興宮和金唐殿、臺東媽祖廟、臺南昆沙宮、學甲慈濟宮等。他與弟子經常受聘於寺廟的翻修工作,造藝交趾陶粗彩賣石粗與 ... 於 books.google.com.tw -

#12.長36節「蜈蚣陣」吸睛!學甲慈濟宮上白礁謁祖遶境登場

學甲慈濟宮 董事長王文宗:「我們是以地方特色為主,以13村莊47角頭為主,(希望)保生大帝醫神懸壺濟世,能夠讓社會更為平安,讓疫情趕快過去。」 ID- ... 於 www.setn.com -

#13.學甲慈濟宮 - VR 實景旅遊網

列為國家三級古蹟的慈濟宮位於學甲市區中心,為台灣地區保生大帝信仰的開基祖廟,殿中所主祀的保生大帝(大道公吳真人)神像,係來自福建泉郡白礁慈濟 ... 於 www.vrwalker.net -

#15.【學甲DOC】學甲慈濟宮上白礁宮廟 - 偏鄉數位應用精進計畫

學甲慈濟 宮上白礁謁祖祭典久負盛名,為南瀛五大香科之一。廟中所供奉的開基保生二大帝,係由先民於明鄭時期自福建泉州府同安縣白礁鄉迎請來台,相傳於宋朝 ... 於 itaiwan.moe.gov.tw -

#16.【台南學甲慈濟宮】國家三級古蹟:全世界最古老的保生大帝神像

從台北到台南中間在嘉義梅山公園休息一下後,天黑來到從來沒到過的「學甲」,順道走訪三百多年的國家三級古蹟「慈濟宮」,大門口牌樓與前埕空地第一 ... 於 kelsy310.pixnet.net -

#17.探索學甲慈濟宮建築之美作者

慈濟宮 ,是學甲人口中的「大廟」,信奉保生大帝,是全學甲的信仰中心。 一間廟宇使得人民信仰,在經過兩三百年的建造及維護下,才有現在的規模,如. 於 www.shs.edu.tw -

#18.學甲慈濟宮 - 臺灣宗教文化地圖

1.學甲慈濟宮有交趾陶名匠葉王(1826-1887)和剪黏名匠何金龍(1878-1945)之作品,極具有藝術保存價值。 · 2.慈濟宮東側興建慈濟文化大樓,具利用之價值和潛力。 · 3.正殿屋 ... 於 www.taiwangods.com -

#19.[台南市學甲區]葉王交趾陶文化館+白礁亭 - 玲度空間- 痞客邦

30歲至50歲左右,是葉王生命中創作力最旺盛的時期,交趾陶精品都於此時期創作,其中尤其要屬學甲慈濟宮的作品最有名氣,慈濟宮也是目前將葉王作品保存的最良好,藏品 ... 於 six0215.pixnet.net -

#20.學甲慈濟宮

沒有這個頁面的資訊。 於 www.tcgs.org.tw -

#21.學甲慈濟宮 - 文化部iCulture

溯自鄭成功來臺,爾後中國移民日增,據此開荒墾殖,進而以學甲為中心,向外圍擴散,形成所謂「學甲十三庄」。先是鄭氏時期有李勝其人,由中國白礁慈濟宮恭奉保生大帝 ... 於 cloud.culture.tw -

#22.學甲慈濟宮 - 求真百科

建於西元1661年,奉祀的主神保生大帝(大道公吳真人)神像,乃八百年前宋代之開基古祖神像。 來到學甲市場旁邊會看見壯觀的慈濟宮牌樓,聞名全台的上白礁祭典 ... 於 factpedia.org -

#23.嚇破膽,殭屍出沒台南!台南美術館展出「亞洲的地獄與幽魂」

展覽特色是將傳統文物與藝術作品延伸至最新的流行文化創作,以簡單又令人 ... 同時透過借展自國立臺灣歷史博物館及學甲慈濟宮之展品及文史資料,期盼 ... 於 www.cosmopolitan.com -

#24.學甲慈濟宮保生大帝神尊介紹 - YouTube

慈濟宮 的保生大帝神尊一共有幾尊呢?就讓我們宮務組長簡單說一下喔~#牛刀小試初體驗#被攝者without監介#陳組長眉頭一皺,果然墨水滿腹. 於 www.youtube.com -

#25.三輪車遊學甲~鼎農村、慈濟宮、交趾陶文化館、虱目魚丸DIY ...

三輪車遊學甲~鼎農村、慈濟宮、交趾陶文化館、虱目魚丸DIY@台南學甲景點@台南 ... 在地文化,並凝聚當地人的向心力,建構出屬於學甲的故事與特色。 於 sausage0810.pixnet.net -

#26.學甲鎮慈濟宮 - 臺南市政府文化局出版品資訊網

學甲慈濟宮 為南瀛著名的五大古蹟寺廟之一,創廟年代悠久、香火鼎盛,至今保有其 ... 佳里鎮金唐殿和佳里興震興宮三廟,則是具有葉王交趾陶或何金龍剪黏作品的特色,深 ... 於 publications.culture.tainan.gov.tw -

#27.學甲慈濟宮@ 雙魚座:: 痞客邦:: - 台灣情人視訊聊天室

學甲慈濟宮 沿革保生大帝臺灣開基祖廟學甲慈濟宮位於台南縣學甲之市區中心。 ... 西方之頭前寮昔年忠貞軍民登陸地點面向大陸遙拜祖先,此為慈濟宮一年一次祭典之特色。 於 olhbkkat.pixnet.net -

#28.保生大帝1039歲生日台灣開基學甲慈濟宮隆重舉辦上白礁謁祖

慈濟宮 信徒「鑽轎腳」 保平安。(圖片來源:記者吳仁傑攝) 【亞太新聞網/記者吳仁傑/台南報導】 國家3級古蹟學甲慈濟宮擴大「上白礁謁祖」尋根祭典 ... 於 www.atanews.net -

#29.学甲慈济宫_百度百科

学甲慈济宫 ,是台湾保生大帝的开基祖庙,位于台湾台南市学甲区内。庙内保存有800馀年历史的开基神像、己失传的叶王交趾陶、何金龙剪黏艺术及众多珍贵的古文物, ... 於 baike.baidu.com -

#30.学甲慈济宫- 快懂百科

学甲慈济宫 ,是台湾保生大帝的开基祖庙,位于台湾台南市学甲区内。庙内保存有800馀年历史的开基神像、己失传的叶王交趾陶、何金龙剪黏艺术及众多珍贵的古文物, ... 於 www.baike.com -

#31.台南市美術館將展「亞洲的地獄與幽魂」 網友相約去暫時停止 ...

... 博物館及學甲慈濟宮的展品及文史資料,呼應台南在地宮廟與傳說故事。 ... 鍵,升起後有點像遊樂器把手的L/R 鍵,該設計也是黑鯊系列專屬特色。 於 www.cool3c.com -

#32.學甲慈濟宮 - 维基百科

學甲慈濟宮 ,位於臺灣臺南市學甲區內,為一台灣民間信仰廟宇,奉祀保生大帝為主神,為「學甲十三庄」區域的「人群廟」,也是台南市安南區「十六寮」保生大帝聯庄祭祀 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#33.台南學甲慈濟宮辦「學甲香」 9日隆重登場| 熱門亮點 - 經濟日報

保生大帝台灣開基祖廟台南學甲慈濟宮,因為疫情延遲2年舉辦為期3天的「學甲 ... 今年「學甲刈香」大遶境必看特色是全台灣擁有獨一無二人力扛抬龍頭鳳 ... 於 money.udn.com -

#34.慈濟宮六丙劉力菁 - 本站消息

,裡面的石柱和石獅都雕刻的精雕細琢,令人讚嘆不已,非常的佩服。過年期間學甲慈濟宮準備了許多保生金和保生符,吸引了眾多人潮到廟裡排隊領取,希望今年 ... 於 schoolweb.tn.edu.tw -

#35.【廟會】2012學甲慈濟宮上白礁謁祖祭典-集和宮蜈蚣陣 - 攝影

在這裡,沒有過多的商業化,知道這慶典的也只有學甲人,隔壁鄉鎮的所知甚少因此總會覺得,為何這麼富有傳統文化的慶典沒人知道? 比特色比陣頭比熱鬧,上 ... 於 jhcl780101.pixnet.net -

#36.學甲慈濟宮 - 联盟百科

學甲慈濟宮 ,位於臺灣臺南市學甲區內,為一台灣民間信仰廟宇,奉祀保生大帝為主神,為「學甲十三庄」區域的人群廟,也是台南市安南區「十六寮」保生大帝聯庄祭祀組織中 ... 於 zh.unionpedia.org -

#37.【遊記】台南學甲-慈濟宮(保生大帝開基祖廟) - 高雄之子

學甲慈濟宮 於明永曆15年(1661年)草建簡陋廟宇,清康熙40年(西元1701年)方改建成南方式殿堂宮寺。是台灣保生大帝的開基祖廟,前殿奉祀保生大帝, ... 於 kuas1022.pixnet.net -

#38.學甲慈濟宮舊三大帝的傳說 - 大灣觀音廟的官方部落格

學甲慈濟宮 舊三大帝番仔寮舊稱二大帝,係清雍正十二年由楊、陳、謝三姓先民,由原籍福建省漳州府海澄縣新恩里第三都新安堡霞陽村應元宮, ... 於 besthuang2001.pixnet.net -

#39.愛在陣頭:那些藝師,這些事 - Google 圖書結果

臺南市文化局有鑑於藝陣表演,是臺南非常有特色的文化活動,因此經常關注各地藝陣的 ... 新營土庫土安宮竹馬陣」、「七股竹橋慶善宮牛犁歌陣」、「學甲慈濟宮謝姓金獅 ... 於 books.google.com.tw -

#40.台南學甲慈濟宮 - 河畔小築

學甲慈濟宮 祀奉保生大帝,據說廟內主要神像出自福建省漳州市龍海市角美鎮白礁村祖廟「白礁慈濟宮」,相傳該廟建於南宋紹興二十一年(1151年),為最早雕刻 ... 於 fonghu0217.pixnet.net -

#41.學甲慈濟宮主辦的「南瀛5大香-學甲香 ... - 南北傳媒新聞網

王文宗說,其他祭典特色還有學甲頭港鎮安宮—軟身福德正神發金元寶給信徒,祭典行列可以欣賞全國僅有「輦宮」特色的神轎,隨香信眾跟隨大道公神轎後持著「 ... 於 www.nbnews4u.com -

#42.世界保生大帝廟宇聯合總/輦宮文化/平安符/報馬牛

平安符令/鎮宅符+平安符/學甲慈濟宮大帝符-世界保生大帝廟宇聯合總/輦宮文化/平安符/ ... 或皇帝出巡的鑾轎,並以小貨車、鐵牛車搭載,取代傳統神轎,也成為一大特色。 於 nicecasio.pixnet.net -

#43.南台灣二日遊 - 第 74 頁 - Google 圖書結果

以漁村特色結合生態旅遊的「溪南春休閒渡假漁村」『不僅規劃有多種休閒設施,還在特別保留的‵ _ 老漁塭內養了虱目魚、吳郭魚供遊客 ... 保生大帝在台開基租廟學甲慈濟宮 ... 於 books.google.com.tw -

#44.學甲慈濟宮之彩繪

傳統的彩繪是運用天然漆、加上礦植物性顏料來塗刷飾器物的工藝行為,加上其施工範疇包含了漆藝、化工、裝飾圖紋平面設計及美術性極高的彩墨書畫,使彩繪技藝形成別具特色的 ... 於 librarywork.taiwanschoolnet.org -

#45.台南學甲慈濟宮〔保生大帝〕 - 淨空禪林

學甲慈濟宮 ,位於臺南縣學甲鎮市區中心,奉祀的主神保生大帝(大道公吳真人)神像,乃八百年前宋代之開基古祖神像。明末清初,福建省泉州府同安縣白礁 ... 於 kuo707727.pixnet.net -

#46.民間藝術綜合論壇論文集: 民間藝術保存傳習計畫綜合論壇 : 界限的穿透

台灣二地之間,先後修建了學甲慈濟宮( 1927-1929 )、佳里金唐殿( 1928 )、苓子寮保 ... 主要分佈在壁堵部位,因此二地司傅對於何氏的作品特色觀點不同,在大陸大家公認以 ... 於 books.google.com.tw -

#47.學甲慈濟宮保生大帝文創商品設計

推廣具有保生大帝文化特色的創意商品、紀念品,滿足廣大信眾和遊客 ... 學甲慈濟宮為臺灣保生大帝開基祖廟,廟宇巍峨壯麗,主神保生大帝於公. 於 id.thu.edu.tw -

#48.亞洲的地獄與幽魂Ghosts and Hells: The underworld in Asian art

並透過借展自國立臺灣歷史博物館及學甲慈濟宮之展品及文史資料,期盼呼應臺南在地的宮廟與傳說故事,在臺灣的視野下對於本土鬼怪有更豐富的見解。 於 www.tnam.museum -

#49.北京新增本土确诊病例25例和本土无症状感染者38例 - 北方网

确诊病例15:现住朝阳区东大桥斜街甲1号楼,涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员,6月14日诊断为确诊病例。 ... 这些特色咖啡店享受幸福慢时光. 於 news.enorth.com.cn -

#50.台南學甲慈濟宮因疫情延遲2年舉辦為期3天的「學甲香」大廟會 ...

【記者劉軒縈/臺南報導】保生大帝台灣開基祖廟台南學甲慈濟宮,因為疫情 ... 今年「學甲刈香」大遶境必看特色是全台灣擁有獨一無二人力扛抬龍頭鳳 ... 於 news.pchome.com.tw -

#51.學甲慈濟宮-百科知识【口袋百科】 - 中文维基百科

學甲慈濟宮 ,位於臺灣臺南市學甲區內,為一台灣民間信仰廟宇,奉祀保生大帝為主神,為「學甲十三庄」區域的「人群廟」,也是台南市安南區「十六寮」保生大帝聯庄祭祀 ... 於 m.koudaiwiki.com -

#52.學甲慈濟宮暨葉王交趾陶、學甲香

2. 上白礁祭典活動、請水火,具「飲水思源」、「香火薪傳」之民俗意義。 3. 參與刈香之聚落組織固定,廟會中之蜈蚣閣具特色。 學甲慈濟宮主神保生大帝 ... 於 web.topwin.com.tw -

#53.学甲慈济宫

三级古迹慈济宫为台湾保生大帝的开基祖庙,传明末清初时有福建泉州府同安县白礁乡民随郑成功来台,迎家乡神明保生大帝、谢府元帅和中坛元帅同渡黑水沟,移驾学甲後神威 ... 於 cn.shiuejia.pgo.tw -

#54.學甲慈濟宮 - 中文百科全書

學甲慈濟宮 環境,沿革,祭祀圈,信仰圈,奉祀神祇,建築,修建歷程,結構與樣式,附屬建築,重要文物,祭典,上白礁謁祖祭典,南巡,管理組織, 於 www.newton.com.tw -

#55.開放時間-學甲慈濟宮附近景點 - Trip.com

暫無評價. "其他宗教場所" ; 4.1/ · 條評價. "動物園" ; 5/ · 條評價. "城市地標""特色街區" ; 4.6/ · 條評價. "教堂" ... 於 hk.trip.com -

#56.學甲慈濟宮 - 國家文化資產網

1 學甲慈濟宮有交趾陶名匠葉王和剪黏名匠何金龍之作品,極具有藝術保存價值。 2 慈濟宮東側興建慈濟文化大樓,具利用之價值和潛力。 3 正殿屋身較高,屋面 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#57.學甲慈濟宮上白礁謁祖祭典4/9起舉辦3天遶境活動 - beanfun!

王文宗董事長表示,學甲慈濟宮奉祀的開基保生2大帝神像已有871年歷史,廟方保存的葉王 ... 香陣特色有全台唯一的人力扛抬龍頭鳳尾蜈蚣陣,長36節,由36位神童扮演。 於 beanfun.com -

#58.學甲慈濟宮「南瀛5大香.學甲香」一連3天登場 - 新浪新聞

董事長王文宗表示,今年3天刈香必看特色陣頭是全臺灣獨一無二人力扛抬龍頭鳳尾「蜈蚣陣」,由36位神童扮演,今年戲文「五虎平西」角色,藝閣包括八仙棚、 ... 於 news.sina.com.tw -

#59.學甲慈濟宮上白礁謁祖祭典4/9起舉辦3天遶境活動

王文宗董事長表示,學甲慈濟宮奉祀的開基保生2大帝神像已有871年歷史, ... 香陣特色有全台唯一的人力扛抬龍頭鳳尾蜈蚣陣,長36節,由36位神童扮演。 於 www.taiwanhot.net -

#60.學甲慈濟宮一連3天「學甲香」大廟會4/9起登場 - 蕃新聞

大成報/記者于郁金/臺南報導】保生大帝台灣開基祖廟臺南學甲慈濟宮,因為疫情延遲2年舉辦為期3天的「學甲香」大廟會祭典,即將在9日起一連3天隆重登場 ... 於 n.yam.com -

#61.學甲香遶境藝閣小朋友戴上防護面罩

保生大帝台灣開基祖廟台南學甲慈濟宮4年1次的「上白礁」謁祖「刈香」遶境祭典,因為疫情延遲2年舉辦,昨天完成24點67公里後,今天再挑戰39點3公里。 於 www.chinatimes.com -

#62.學甲慈濟宮| 台灣旅遊景點行程

平安抵台後,先民們散居在台南市各地,經商議後將神像奉祀在學甲,後經信徒齊心捐獻出力,興建了學甲慈濟宮,可說是台灣保生大帝的開基祖廟。慈濟宮建築雄偉壯麗,隨處 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#63.學甲慈濟宮神蹟、保生大帝 - 銀行資訊懶人包

學甲慈濟宮 神蹟在PTT/mobile01評價與討論, 提供保生大帝、保生二大帝、慈濟宮主神就來銀行資訊懶人包,有最完整學甲慈濟宮神蹟體驗分享訊息. 於 bank.reviewiki.com -

#64.雲山麗水: 府城傳統畫師潘麗水作品之硏究 - 第 139 頁 - Google 圖書結果

... 殿道學甲慈濟宮道鳳山天公廟道屏東烏龍龍聖宮道 25 歲寒三友台南市五龍天宮道 26 花草如意台南市五龍天宮道 27 清香幽豔學甲慈濟宮道 28 綠暗和迎夏學甲慈濟宮道紅 ... 於 books.google.com.tw -

#65.【玩樂台南鄉鎮】台南學甲輕旅遊(鼎農村&學甲慈濟宮&在地 ...

台南市學甲區位於台南市西北方,每年三月的蜀葵花文化節,也為小鎮帶來 ... 學甲慈濟宮於明朝永曆15年(1661年),清朝康熙40年(西元1701年)方改建成南 ... 於 www.i-play.tw -

#66.學甲慈濟宮- 台南市 - 旅遊王

學甲慈濟宮特色 ... 慈濟宮佔地千餘坪,規模並不大,但廟前廣場達650坪,兩側尚有石獅、旗桿等各一對分別左右,保生大帝信仰於明鄭時期隨著泉州移民渡海登台,正殿內奉祀著在 ... 於 www.travelking.com.tw -

#67.學甲慈濟宮- 台南 - 永安旅遊

相信大家對台南學甲慈濟宮絕不陌生,走走逛逛打卡拍照更是既定動作,如果想來一趟台南學甲慈濟宮深度遊,從景點背景、特色、交通、門票價錢等盡在此處,更會推介多個 ... 於 www.wingontravel.com -

#68.學甲慈濟宮舊三大帝聖像 - 觀。如意自在~智山的部落格

想要更接近看到學甲慈濟宮裡所有的神像真的很不容易每次到了送我家保大回慈濟宮時我才能有機會進到大殿內側不過還是只能站在神房外敬仰另外每年的三月 ... 於 luck1229.pixnet.net -

#69.學甲慈濟宮

四、表現各時代之特色、技術、流派或地方之特色: 學甲慈濟宮除了擁有大量葉王的交趾燒及何金龍的剪黏等國寶級廟宇藝術作品外,學甲慈濟宮每年農歷三月十一日舉行 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#70.【廟會】2014學甲慈濟宮上白礁謁祖祭典-集和宮蜈蚣陣 - 攝影

學甲慈濟宮 (黑面)、永康保寧宮(金面)、安定保安宮(紅面)三尊超過190年歷史的軟身保生大帝是出自同一位雕刻師傅在今年的上白礁要齊聚會香,意義更勝以往! 於 jhcl780101.pixnet.net -

#71.南瀛人文景觀: 南瀛傳統藝術硏討會論文集 - 第 374 頁 - Google 圖書結果

前四天,循例舉辦盛大的「上白礁謁祖」祭典和「學甲十三庄刘香(學甲香)遶境的廟會活動,舉台聞名。二、慈濟宮的建築特色與歷史文物民國七十四年慈濟宮經內政部指定為第三 ... 於 books.google.com.tw -

#72.同根神緣看台南學甲慈濟宮 - 壹讀

其中,最為神奇的是,學甲慈濟宮祀奉的保生大帝神像,是當年福建龍海白礁慈濟祖宮建廟時,用一棵原木雕出的三尊金身之一,也就是保生二大帝,至今已有800 ... 於 read01.com -

#73.讓愛零距離華人EMBA高爾夫球隊傳愛偏鄉扶助新 ... - 中華鱻傳媒

18 小時前 — ... 佳里青龍宮代青礁慈濟宮贈口罩祀典興濟宮表達感謝關懷 · 崑大吳寶春烘焙學院贈特色麵包 ... 變更學甲都市計畫(第三次通盤檢討)案啟動再公開展覽 ... 於 www.ccsn0405.com -

#74.學甲慈濟宮「學甲香」因疫延遲二年今年大廟會九日起登場

保生大帝台灣開基祖廟臺南市學甲慈濟宮,因疫情延遲2年舉辦為期3天的「 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#75.圖解台灣民俗【新版】 - Google 圖書結果

台南學甲上白醮(農曆三月十一日)學甲慈濟宮是台南學甲地區十三庄信仰圈的信仰中心。慈濟宮主神保 ... 這項信仰活動最大的特色是沒有主廟,祀神活動由輪值爐主頭家負責, ... 於 books.google.com.tw -

#76.4/15-4/17台南市學甲區105年【學甲慈濟宮丙申年香科上白礁繞 ...

慈濟 宮保生大帝臺灣開基祖廟位於臺南縣學甲鎮市區中心,奉祀的主神保生大帝(大道公吳真人)神像,乃八百年前宋代之開基古祖神像,廟宇巍峨壯麗, ... 於 www.mobile01.com -

#77.學甲慈濟宮 - 台南旅遊網

學甲慈濟宮 的六件葉王交趾陶國寶之一「合境平安」,兩尊人偶一瘦一胖,都身著蟒袍形制的官員常服、頭戴華麗官帽,透過手持物,我們可以知道人偶所象徵的 ... 於 www.twtainan.net -

#78.同根神緣看臺南學甲慈濟宮

臺南學甲慈濟宮董事長周尚德告訴記者,明末清初,福建泉州府百姓李勝自白礁慈濟祖宮攜保生二大帝神像渡海來臺,在學甲將軍溪頭前寮渡口上岸後,便在 ... 於 big5.taiwan.cn -

#79.學甲慈濟宮的景點評價和文章 - 痞客邦

建於西元1661年,主祀保生大帝,是學甲區最大的廟宇,也是學甲人的信仰中心。來到學甲市場邊一定會看見壯觀的慈濟宮牌樓,聞名全台的上白礁祭典就是來自於此,廟內主 ... 於 www.pixnet.net -

#80.「學甲香」疫延2年終成行蜈蚣陣36神童領頭遶境!5千人隨香

學甲慈濟宮 「上白礁謁祖」歷史有350多年,每四年一科,名列台南濱海五大香 ... 廟方指出,「學甲刈香」最大特色是全台灣獨一無二的由人力扛抬的龍頭鳳 ... 於 tw.appledaily.com -

#81.《學甲慈濟宮》保生大帝贈送金符- 社會 - 自由時報

供奉八百多年歷史保生大帝神像的台南學甲慈濟宮有全台僅見,用一百元紙鈔折成的「保生金符」,大年初一至初三計發送大道公加持過的一萬五千份保生金、保生符免費送給 ... 於 news.ltn.com.tw -

#82.學甲慈濟宮地方旅遊信仰中心| 大紀元

台南縣定古蹟學甲鎮慈濟宮為地方信仰中心,由廟方主辦的傳統祭典「學甲香」列名南瀛五大香之一,加上雄偉的廟體建築與收藏於「葉王交趾陶文物館」中的 ... 於 www.epochtimes.com -

#83.學甲慈濟宮上白礁謁祖@ 愛玩愛寫文

慈濟宮 奉祀主神「保生大帝」神像係宋朝雕塑,. 供信眾膜拜迄今八百多年,. 明朝永曆十五年隨 ... 於 nihon1102.pixnet.net -

#84.慈濟宮 - 文化資源地理資訊系統

慈濟宮 位在學甲市區中心,廟宇巍峨壯麗,分有前後兩殿,前殿奉祀保生大帝,後殿供奉觀音佛祖。宮殿雕樑畫棟,石柱蟠龍,建築深具古色古香之歷史化藝術,並有一代宗師葉 ... 於 crgis.rchss.sinica.edu.tw -

#85.將軍溪畔飲水思源 學甲「上白礁」 - 台灣光華雜誌

學甲 的慈濟宮建廟完畢,信徒會在每年保生大帝誕辰前四天左右,將神像請回福建白礁鄉的 ... 上白礁祭典既拜神、也拜祖先,可說是台灣民間非常具有特色的一個老廟會。 於 www.taiwan-panorama.com