害怕死亡的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦茱莉·史密斯寫的 為什麼沒人告訴過我 和張明志的 許自己一個尊嚴的安寧都 可以從中找到所需的評價。

另外網站害怕死亡意味著過半調子的生活 - OSHO也說明:如果你知道你今天就要死了,所有死亡的恐懼都會消失。還時間浪費嗎? ... OSHO Times Emotional Ecology 害怕死亡意味著過半調子的生活 ...

這兩本書分別來自遠流 和寶瓶文化所出版 。

佛光大學 傳播學系 邱慧仙所指導 黃園原的 死亡冥想動畫《將來的那一刻》之接收分析 (2019),提出害怕死亡關鍵因素是什麼,來自於死亡冥想、動畫、符號、接收分析。

而第二篇論文玄奘大學 宗教與文化學系碩士班 蔡翊鑫所指導 詹鎵齊的 臺灣殯葬產業價值觀—以喪禮服務為例 (2019),提出因為有 殯葬、喪禮文化、禮儀師的重點而找出了 害怕死亡的解答。

最後網站害怕死亡? 如何擺脫“死亡恐懼症”並與生活和平相處 - InnerSelf則補充:避免成為專注或沉迷於死亡的傾向。 ... 與其他重大生活事件保持一致的死亡。 ... 害怕死? 如何遠離“死亡恐懼症”. 你可以做很多事情來為死亡的偉大冒險做好準備。

為什麼沒人告訴過我

為了解決害怕死亡 的問題,作者茱莉·史密斯 這樣論述:

★抖音(Tiktok)最受歡迎的心理健康專家 抖音粉絲超過340萬、Instagram粉絲逼近100萬人次 ★高居英國亞馬遜總榜No. 3 ★強勢攻占「情緒自助」、「一般醫療問題指南」、「實用與啟發類自助」榜首 你是否曾經懊惱地大吼: 「學校怎麼都沒教這些?」 「我要是早點知道這些方法,就不必受那麼苦……」 「為什麼沒有人告訴過我這些?」 心理諮商界一致公認最療癒、最受歡迎的茱莉博士聽到大家的呼喊了,她將多年來心理諮商室的個案,以及抖音上超過340萬人追蹤的心理教育影片,集結整理成精簡易懂的《為什麼沒人告訴過我》。 不探究根源、不追溯童年

專注釋壓、療癒、過生活 有別於近期大量湧現的心理叢書,本書「不探討根本覺察、不溯及原生家庭及童年創傷」,專注於「提供即時增進心理強度、釋壓的工具和技巧」。本書把回復「過生活」的能力和「安全心理」的狀態,列為第一優先,內容更深入全面性的心理療癒。 讓飽受心理問題所苦、又無法立即接受心理諮商的人們,第一時間獲得溫柔的導引和安慰。 最好的諮商建議隱藏在診間裡 痊癒的精華濃縮在本書中 書中提供許多來自治療師的法寶,特別針對現代人的集體困境,一一提供解方。包括:減輕焦慮、面對批評、緩解憂鬱、建立自信、找回人生的動力,以及學習原諒自己等等。本書分成八大部三十七章,羅列出我們在日常生活

經常遇到的問題,並提供實用的解決方式和有效的因應策略,以專業而扎實的結構,陪伴你檢視生活的困境,幫助你從挫敗和打擊中復原,重新找到你最值得的人生。 心理健康是一生的功課,和身體健康一樣重要。 你在這條路上並不孤單,請讓本書與你同行。 這是一本適合居家練習在生活中維護心理健康的一本書,已有超過三百多萬人受惠,邀請您加入幸福人生的行列。 本書獨家附錄:五張「避免陷入情緒泥淖」備用工具表。 供您居家自我練習,在每日練習中提升我們的心靈強度。 本書使用方法: 全書搭配三十七篇各種情緒泥淖課題,提供十一張圖表輔助說明。 每一章皆設有: 「工具箱」:提供各式應對情

緒來襲的工具。 「試試看」:以提問方法,陪您對抗情緒低潮。 「本章摘要」:金句摘要,為您整理出每章重點和文字精華。 作者寫作動機 很多情緒與心理問題需要深入回溯過去找到根源,通常需要一段比較長的時間,但在找到根源之前,個案需要立即幫助他們緩解情緒以面對日常生活的方法。作者的強項,便是「把複雜的心理學知識,濃縮成簡單實用、能在現實生活中執行的建議」,而這也是她在她的診間告訴個案的方法,且一再從個案身上看到實踐這些方法後的驚人成果,因而整理成此書。希望透過本書,讓更多人得以受惠。 本書架構 本書針對深陷心理困境的人們,提供一翻開書就能快速找到解答的章節,內容涵蓋生活中常

見的問題,並給予立即的洞見與練習指引。文字風格明快、簡單易懂。 強力推薦 尚瑞君 作家/講師 吳佳璇 資深精神科醫師/專欄作者 吳毓瑩 國北心健中心主任.心諮系教授 周介偉 光中心創辦人 海苔熊心理學作家 蘇絢慧 諮商心理師 賴佩玉 律師 (依姓名筆畫排序) 名人推薦 「活在快速、忙碌的現代,我們的心理需要更能幫助我們修復和獲得免疫力的能量和資源,這一本書正是。」──蘇絢慧,諮商心理師 「或許你早就清楚,過往的原生家庭如何影響你;但你也很清楚,要放下那些過去的傷害,是多麼地不容易。有沒有一本書,可以讓我們暫時跳過那些傷口,直接處理現在的問題?

有,就是這本!它結合了認知行為治療、辯證行為治療、正念減壓等各種療法的觀點,從「提升動機」開始,讓你從「什麼都不想做」的低潮裡,漸漸開始一點一滴的找到自己的意義。 練習停下來,深呼吸幾口氣,感受一下從剛剛閱讀到現在的自己,內心有什麼悸動?輕輕地跟自己說:「打開這本書閱讀,你好棒!」給自己一點小小的鼓勵,用稱讚代替批評。 不要等到感覺來了才開始做,而是先做了就會有感覺!打開目錄,挑選一篇打中你的章節,就直接開始閱讀吧!或許你還不知道會遭逢什麼,但只要開始走上這條路,你就再也不會孤獨。」──海苔熊,心理學作家 很多人家裡都有急救箱,當身體出狀況,立刻派上用場。史密斯心理師的《為什麼沒

人告訴我》猶如心理急救箱,熟讀之餘,若定期演練,還能促進心理健康。──吳佳璇 |資深精神科醫師/專欄作者 「好用、親切、又實在,自助可、助人也成。心靈療癒DIY,值得放在案頭或背包中。需要時掏出來,給自己或夥伴家人一個傷痛OK繃。」──吳毓瑩,國北心健中心主任.心諮系教授 「過去未解的創傷,現在生活的壓力,對未來的焦慮等,常常讓我們的身心總是浸泡在病態裡,處於亞健康的狀態。要如何提升自己的自我覺察力與復原力,讓我們能夠在遭遇困境時,更有能力去面對問題,回歸平靜呢?這本書從面對陰暗、瞭解動力、分析痛苦等,轉折到自我懷疑與創造有意義的人生,是自學自癒的療癒心理學工具書。」──尚瑞君,作

家/講師 「機智、見解深刻又溫暖。茱莉博士是我們都需要的專家與有智慧的朋友。」──蘿蕊.葛利布 (Lori Gottlieb),《紐約時報》暢銷書《也許你該找人聊聊》作者 「若你希望有位心理治療師就坐在你面前,教你如何成為最好的自己、並賦予自身能量,那麼本書就是為你而寫。」──妮可.勒佩拉(Nicole LePera),《紐約時報》暢銷書《全人療癒》作者 各界推薦 「這是朱莉.史密斯醫師的第一本著作。根據她多年來擔任臨床心理師的經驗,提供了各種必要的技巧,讓我們得以提升並維護自身的心理健康。」——《財富雜誌》(Fortune) 「這是一本讓人感覺既溫暖又親切的書。史密

斯醫師探討了我們每一個人都會遇到的問題。例如:壓力、喪慟、恐懼和自我懷疑等等,並提供了一些建議,指引我們如何處理這些感受……書中充滿了慈悲的洞見。」——《BookPage》雜誌

害怕死亡進入發燒排行的影片

什麼時候開始不害怕死亡? 資深媒體人陳文茜說,當她知道自己罹癌,卻一點都不覺得恐懼,因為她的毛小孩,已經教會她坦然面對生死的人生功課。文茜姊感性的說,狗狗在的時候給你很多的快樂,走的時候教你什麼叫失去,她的生命,因為這些孩子們而完整美好。

To view this video in real HDR you need a 4K HDR TV and a device with YouTube HDR such as Chromecast Ultra.

If you are viewing this video on an SDR (normal non-HDR TV) the color and contrast may not look correct.

UHD [email protected] BT.2020(10bit) HLG

■台灣1001個故事 說不完的故事

每周日晚間9點,請鎖定東森新聞【台灣1001個故事】唷!

更多精彩內容鎖定《台灣1001個故事》

https://www.youtube.com/user/ettvtaiwan1001

#台灣1001個故事 #白心儀 #美食

死亡冥想動畫《將來的那一刻》之接收分析

為了解決害怕死亡 的問題,作者黃園原 這樣論述:

最近幾十年,很多國家開始流行討論「生死學」的話題。在華人社會的文化中,人們習慣避諱談死,但死亡又是每個人終將面對的重要人生課題,在藏地文化中,人們認為必須在日常生活中加以練習「死亡冥想」,才能更好迎接將來的那一刻。本研究作者本人親自將「死亡冥想」的概念用視覺符號進行詮釋,製作成藝術動畫《將來的那一刻》,並通過自媒體傳播,由此觀察其傳播效果。 然而,每一位文本創作者都無法指望所有觀眾都能被他的作品準確無誤地打動。因為每一個文本的意義都是開放的,觀眾如何接收和解讀,取決於他們各自的生命經驗。所以任何文本一旦傳播到大眾中,就會生成無數種不同的解讀,製碼者的本意便已不再是唯一的解讀結果。 故

本研究作者同時作為《將來的那一刻》這部動畫短片的製碼方,欲通過深度訪談法,瞭解中國大陸「90後」人群對該文本有何感想,對死亡、死亡冥想相關話題有何觀點,有何可能引發何種思考和行動,他們對動畫符號的解碼情況如何,以及背後的原因。 本研究發現,《將來的那一刻》作為傳播「死亡冥想」的動畫,可以達到較深度的傳播效果和豐富的話題性。受訪人中,不同的個人背景經歷會構建不同的死亡態度和動畫接收效果。有的受訪人觀影后感到很受用並對生死問題展開了更深的思考,有的受訪人則對動畫中的個別符號產生了不同的解讀,有的表示認同動畫內容但不會在日常生活中練習,因為認為死亡問題並不迫切。

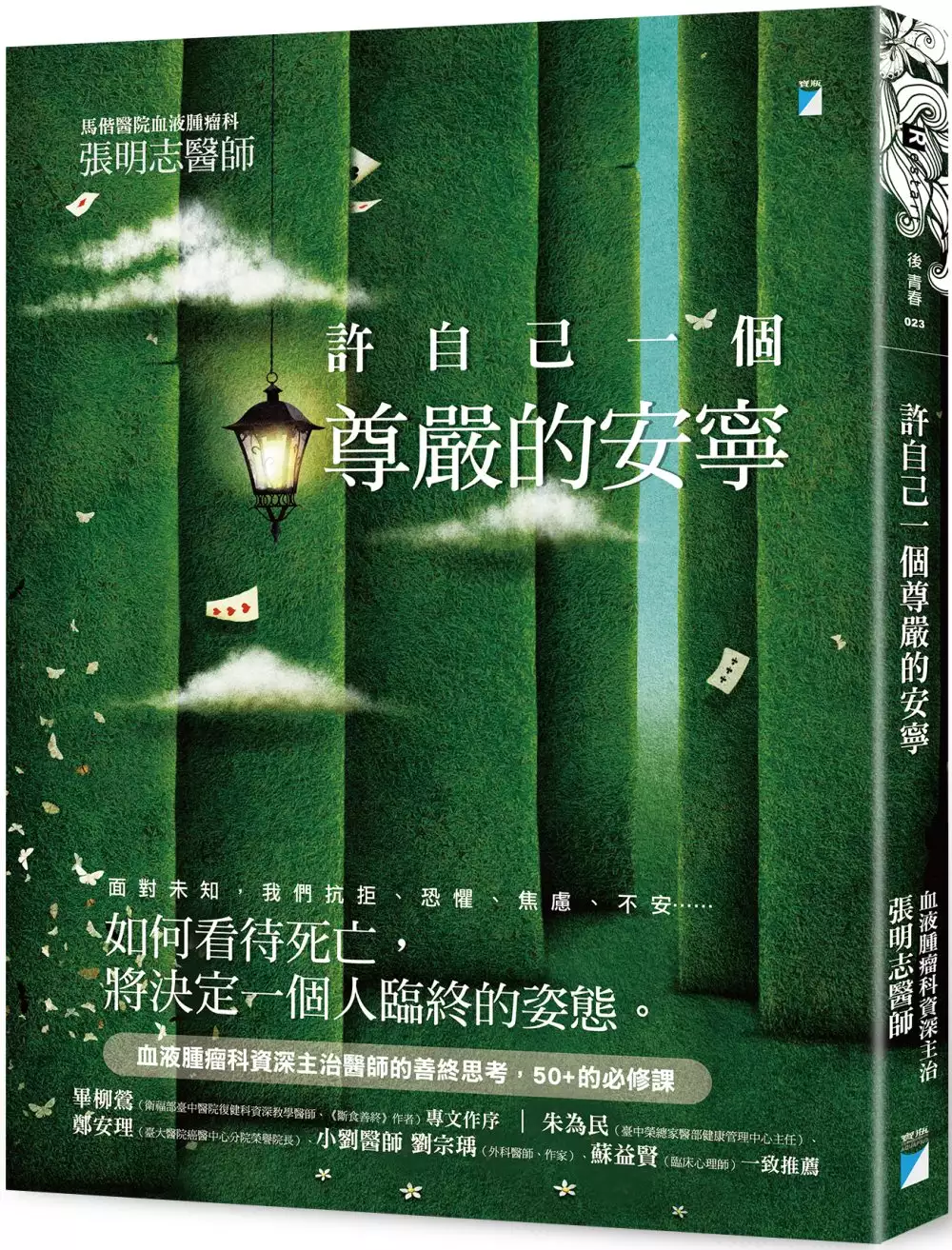

許自己一個尊嚴的安寧

為了解決害怕死亡 的問題,作者張明志 這樣論述:

▍50+的必修課:馬偕醫院血液腫瘤科資深主治醫師的善終思考 ▍ 害怕死亡是出於對未知的恐懼。 只要預先修習生死學,沒有不可言說的議題。 多數人希望長壽,但人生無常,卻沒有多少人想得開。 我們是否也應先預習生死學? 不然,也該了解死亡的過程是怎麼一回事。 ──血液腫瘤科資深主治,張明志醫師 如何看待死亡,將決定一個人臨終的姿態。 「善終好走」就是尊嚴; 面對生命終點,給自己一份禮物。 當病症來敲門,我們如何應對不安與徬徨?若有幸治癒,如何不擔心會不會復發?又,若復發了,如何平復深受打擊的沮喪與無助?…… 臨床經驗長達四十年的張明志醫師經手過

無數癌症患者,對死亡的理解,超越醫學、科學層面,而有一套宏觀的哲學與倫理思考。他說,人生愈走到盡頭愈重要,就像表演單槓的體操選手,下槓的動作也要列入評分。 面對未知,我們抗拒、恐懼、焦慮、不安;如何看待死亡,將決定一個人臨終的姿態。書中懇切地提出,除了實質醫療行為,更重要的是建立不怕、不拒、不求,安定而清明的生死觀。當心靈有所歸依,對生死不羨慕、不勉強、不逃避、不執著,便能為自己鋪造一條尊嚴的安寧善終之路。 聯合推薦 ◎朱為民(臺中榮總家醫部健康管理中心主任) ◎鄭安理(臺大醫院癌醫中心分院榮譽院長) ◎小劉醫師 劉宗瑀(外科醫師、作家) ◎蘇益賢(臨床心理師)

__一致推薦 ◎畢柳鶯(衛福部臺中醫院資深教學醫師、《斷食善終》作者)專文作序:「善終」是「善生」的一部分,且可以讓活著的人無遺憾地繼續前進。本書從如何告知病人病情,到治療、安寧、臨終、人生哲學皆有詳盡的深入探討,以基督教、佛教和東西方哲學為基礎,堪稱是醫護和民眾在死亡學領域的完全指導手冊,更是一本智慧之書。

臺灣殯葬產業價值觀—以喪禮服務為例

為了解決害怕死亡 的問題,作者詹鎵齊 這樣論述:

時代進步讓人無法想像,殯葬業竟然變成一個超夯的行業。殯葬服務趨於商業化,從殯葬設施的改建更新、以及殯葬業者服務的品質提升的要求,變化的讓人顯得眼睛一亮,讓喪禮變得沒那麼冰冷可怕。但是商業化的背後,卻忽視喪禮基本精神;本論文以喪禮服務的內涵與功能出發,想找回儒家孝道倫理為喪禮精神內涵的喪禮文化;為了能去自己認為理想的歸處,喪禮儀式與宗教信仰連結,兩者關係密切。然而社會變化,殯葬簡化因應時代所需求,喪禮的意義似乎變成只是一種外在制式化的形式。禮儀師是喪禮中扮演最重要的角色,應該存在喪禮文化的認知,來處理喪禮中人與人之間的關係,並在殯葬簡化的過程中保留喪禮基本精神。本論文透過問卷調查,現代社會消費

者對於喪禮的價值認知,影響喪禮價格,進而影響整體殯葬業產值,現代喪禮核心價值,也應該建構在喪禮文化之下;以消費者取向的社會,在政府各種政策推動之下,應於傳統與現代之間,找出殯葬產業得以平衡生態生存的立足點。

害怕死亡的網路口碑排行榜

-

#1.心理學家:我們為何如此害怕死亡?可能是你在意這三點

你或許也害怕死亡。 你可能想過,要是下一秒自己死掉了會怎麼辦? 也可能想,我們每天奔波忙碌,可總有一天會死,那我們為什麼而活? 於 twgreatdaily.com -

#2.害怕死亡作文800字 - 白雲飄飄網

害怕死亡 800字作文害怕死亡害怕死亡作文800字我從來沒有真正接觸過死亡,卻幾乎天天與這個詞打交道。事實上,是有幾次有幸經歷死亡的。第一次是幼兒園時, ... 於 big5.baiyunpiaopiao.com -

#3.害怕死亡意味著過半調子的生活 - OSHO

如果你知道你今天就要死了,所有死亡的恐懼都會消失。還時間浪費嗎? ... OSHO Times Emotional Ecology 害怕死亡意味著過半調子的生活 ... 於 www.osho.com -

#4.害怕死亡? 如何擺脫“死亡恐懼症”並與生活和平相處 - InnerSelf

避免成為專注或沉迷於死亡的傾向。 ... 與其他重大生活事件保持一致的死亡。 ... 害怕死? 如何遠離“死亡恐懼症”. 你可以做很多事情來為死亡的偉大冒險做好準備。 於 zh-tw.innerself.com -

#5.【觀點】我不害怕死亡,只怕沒真實的活過 - 雪兒Cher

不要害怕踏出舒適圈你會失去什麼,不要害怕死亡會讓你的心跳停止. 死亡,在提醒著我們,生命的短暫與無情,. 更提醒著我們,要把握活著的每一刻 ... 於 www.cherstravel.com -

#6.害怕死亡 - 海词词典

單詞害怕死亡的詞典定義。@海詞詞典-最好的學習型詞典. 分享单词到:. 以上內容獨家創作,受著作權保護,侵權必究. 今日熱詞. 房地产税改革试点- pilot property tax ... 於 dict.cn -

#7.我敢活著(又怎麼會害怕死亡) (I Dare)-歌詞 - KKBOX

我敢活著(又怎麼會害怕死亡) (I Dare)-歌詞- 哭到笑的荒唐我活成一部漫畫每扣一滴血就多一點能量空白的對話框最後一刻會爆發在劇終之前篇幅都還夠長這一點傷還. 於 www.kkbox.com -

#9.236.害怕死亡是因為你認為你還有心願未了 - Matters

只要是人多半都會害怕死亡,所以大家才會因此驚慌失措,為什麼會緊張?因為我們多半時間都沒有珍惜自己的人生。 於 matters.news -

#10.心理测试:你对死亡恐惧感强吗? - 常熟新闻网

3、你会害怕到医院去看病吗? A、会的,真的很讨厌医院→7. B、不会得,看病重要→4. C、没啥感觉 ... 於 m.csxww.com -

#11.我害怕死亡怎麼辦? 10 - 優幫助

我害怕死亡,我害怕死亡怎麼辦? 10,1樓匿名使用者我曾經也想過!也沒有結果!不要相信電影裡的那些東西! 你才十四歲!你爺爺奶奶都沒想你怕什麼呢? 於 www.uhelp.cc -

#12.恐懼死亡的孩子 - 康軒學習雜誌

孩子不知道為什麼,突然對於「死亡」感到很害怕,甚至會偷偷地哭泣。甚至會非常擔心的問爸媽:「媽媽,你會死嗎?」究竟是不是孩子在心理上有什麼的陰影? 於 www.top945.com.tw -

#13.為什麼不喜歡或恐懼死亡?

所以,大多數人都不想死。如果一個人沒有這些擁有,他會不會較少害怕死亡呢?可能會,難怪那些破產或失戀的人覺得生無可 ... 於 www.victorchan.com.au -

#14.孩子對死亡焦慮或好奇怎麼辦?醫師教如何聊死後世界|親子天下

Q:妳常在診間碰到害怕或擔憂死亡的孩子嗎? 艾: 很少有小朋友直接告訴我:「我害怕死亡。」他們比較容易害怕自己與父母的健康出問題, ... 於 www.parenting.com.tw -

#15.「我活到105歲一樣害怕死亡...」日本國寶名醫的人生智慧

如果你也跟我一樣害怕死亡,那是自然而然的一種情感。在死亡面前感覺驚惶失措,絲毫不是什麼可恥的事情。 即使是耶穌基督,在祂被釘上十字架前,也在客 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#16.【myBook】守護消防員:別叫我英雄我們也害怕死亡(電子書)

推薦【myBook】守護消防員:別叫我英雄我們也害怕死亡(電子書), 隨身充實知識,真方便!,即買即看,免運省荷包!,熱門好書不漏看momo購物網總是優惠便宜好價格, ... 於 m.momoshop.com.tw -

#17.死亡真相:「死亡可能沒有你想象的那樣可怕」 - BBC News 中文

出現死亡高峰主要有兩個原因,死於心臟病以及癌症病人的增加;其次,人們壽命延長所帶來的死亡推遲。 死是生的終點,人類最終逃脫不了死亡的命運。然而, ... 於 www.bbc.com -

#18.「人生最平等的事,就是我們都會死。」《永生戰》18個發人省 ...

那麼人們為什麼會害怕死亡,不會害怕睡覺?孔劉:睡覺是暫時的,因為人們相信隔天早上會醒來」. 其實這部片探討蠻多關於睡覺的 ... 於 www.storm.mg -

#19.便不會再害怕任何事了,然後就能真正的活著。 - 光線 ...

人類並不是總能「安然地死」,我指的是「大的死亡」。我的意思是,我們有時候就是怕死。 神: 你們當然怕死,而且也害怕活,因為你們害怕「小 ... 於 lightww.com -

#20.15個《永生戰》金句回顧:「毫無留戀的人生,比死亡更可怕」

「活著很多時候是爛透了,但我還是害怕死亡」. 15句《永生戰》生與死的台詞:「希望我的. 《永生戰》劇照/CATCHPLAY. 身為永生人,朴寶劍知道自己不 ... 於 www.elle.com -

#21.我敢活著(又怎麼會害怕死亡)-歌詞-廖文強|MyMusic 懂你想聽的

我敢活著(又怎麼會害怕死亡)-歌詞-哭到笑的荒唐我活成一部漫畫每扣一滴血就多一點能量空白的對話框最後一刻會爆發在劇終之前篇幅都還夠長這一點傷還不算痛有什麼不堪我 ... 於 www.mymusic.net.tw -

#22.生命关怀小故事| 害怕死亡_许礼安 - 手机搜狐网

我想,没有人知道死亡的真相,所以我们才害怕谈论它。 许礼安说,他在安宁疗护服务时最大的感受是,人们其实害怕的不是死亡本身,而是害怕死亡的过程 ... 於 www.sohu.com -

#23.极度害怕死亡怎么办? - 知乎

就像生理期似的,我害怕死亡的感觉也是突然会来那么一下,可能是某个新闻报道,更多的是在自己心情不好的时候,害怕的时候,跟自己说,世界上最可怕的事情就是死亡。 於 www.zhihu.com -

#24.人生必修課/放下恐懼,我們來聊聊「你想要的死亡」

人會生,即會死,過去死亡多半被視為禁忌話題,但就像所有我們害怕的事情,愈認識,愈可遠離恐懼。在歐洲,死亡逐漸以較開放的方式被討論, ... 於 orange.udn.com -

#25.怕死 - 中文百科知識

害怕死亡. 是人面對死亡表現出一種害怕,其實不必怕死怕到要死. 歌曲信息. 歌曲背景. 《怕死》是香港著名的男歌手及演員陳奕迅的一首音樂作品,收錄於專輯《U87》, 於 www.easyatm.com.tw -

#26.远征军老兵:我们不害怕死亡害怕被遗忘_两岸情 - 中国台湾网

8月7日至13日,记者随国台办和中国记协组织的“追忆中国远征军”海峡两岸记者联合采访团,到云南腾冲、龙陵、瑞丽、昆明等地,参观战场遗址, ... 於 www.taiwan.cn -

#27.討論有人也很害怕死亡嗎| 心理諮商板 - Meteor

如果你覺得害怕死亡那代表你覺得你的人生是美好的. 1. TFG. B32017/12/7 05:21. 怕死的過程會痛,人生無常嘛死了就算了. 1. 匿名. B4(原Po) 2017/12/7 05:21. 於 meteor.today -

#28.情緒傷害與人生- 彭德修牧師個人網站

人為何害怕死亡? (節錄自〈情緒傷害~快樂銀髮族篇〉). 這是一個值得我們深思的問題,讓我們從幾個角度來探討。 一個孩子死了,人們總是嘆息,人生還沒開始就夭折 ... 於 eq.biblekm.com.tw -

#29.「為什麼我們無法接受死亡?」2020 逝去生命給我們的啟示

究竟人為什麼害怕死亡?就讓心理師分析給你聽! 一年即將結束,你是否沒有像去年那樣,對明年抱有太多期待與希望?至少我是,這大概是源於2020 年的 ... 於 womany.net -

#30.你有死亡焦慮:走在路上怕被車撞死?無法理解自己死後「不 ...

你常會出現莫名恐懼,走在馬路上會突然冒出「會不會被車撞死」的念頭?真的很害怕突然間失去一切的感覺?死. 於 health.tvbs.com.tw -

#31.死亡焦慮(心理學) - 維基百科,自由的百科全書

掠奪性死亡焦慮源於害怕受到傷害。 ... 它是最基本和最古老的死亡焦慮形式,起源於第一批單細胞生物的適應性資源。 ... 單細胞生物具有已進化到能夠對外部危險作出反應的感受器 ... 於 zh.wikipedia.org -

#32.人為什麼會害怕死亡,可以這樣安慰自己!

很多人都是非常恐懼死亡的,尤其是年齡越大的老人,越接近死亡心態越來越不好。生活中大多數的老人都非常害怕死,像這種情況,對老年人心態的調理非常 ... 於 kknews.cc -

#33.活著~請同學們談談自己的讀後心得~

有一個人很害怕死亡。他心裡想著:「死亡是在前面呢?還是在後面. 呢?」他想到:「人總是在往前跑的時死亡,例如飛機失事、車禍喪生。所. 於 www.lths.tc.edu.tw -

#34.如何幫助患有恐懼症的兒童(害怕死亡)

對於六七歲左右的孩子來說,害怕死亡是很常見的。 研究人員認為,兒童在沒有所有成人擁有的服飾,宗教信仰或防禦機制的情況下都會認為死亡。 相反,兒童將死亡 ... 於 zhtw.reoveme.com -

#35.害怕死亡_ 搜索结果

点击查看更多相关视频、番剧、影视、直播、专栏、话题、用户等内容;你感兴趣的视频都在B站,bilibili是国内知名的视频弹幕网站,这里有及时的动漫新番,活跃的ACG氛围 ... 於 search.bilibili.com -

#36.小時候都會害怕死亡,如果人一生都害怕死亡,世界將會怎樣?

世間萬物生靈最終都會死亡,人亦是如此。司馬遷說過:「人固有一死」。每個人來到這個世界,活一個精彩人生,最終都會面臨死亡。小時候住在鄉下,遇到下雨天打雷, ... 於 inf.news -

#37.我害怕死亡怎麼辦? 10 - 多學網

我害怕死亡怎麼辦,我害怕死亡怎麼辦? 10,1樓b站的小耗子醬我也害怕死亡我認為死亡是一種虛無的空間,但是我希望他是一個空間,我死後可以呆在這個 ... 於 www.knowmore.cc -

#38.你害怕死亡嗎? - 兩光人

從同學、摯友到了家人, 死亡變成我們不得不面對的課題。 今天兩光人跟你淺談生死, 以自己的經驗跟大家分享, 如何看待離去, 如何看待被留下。 於 player.soundon.fm -

#39.害怕死亡 - Marvie的湖畔小屋

害怕死亡 我對生命開始產生疑惑,來自於小時候對死亡的恐懼。國中時有一個認識的人突然過世了,在葬禮中看到原本還在講話的人,突然只剩下一張照片掛在 ... 於 marvie.pixnet.net -

#40.我們為什麼那麼怕死?到底死亡是什麼?——《好青年哲學讀本》

我們所害怕的「死」指的是甚麼? 如果我問:「死可怕嗎?」你的第一個反應是:「可怕,因為死亡往往很痛苦,無論是纏綿病榻而死,還是遇意外而亡,如 ... 於 pansci.asia -

#41.為什麼說我們永不會死亡

死亡的確令人心生恐懼,但生命有著多重維度,生理死亡並非終點。這個世界依然有我們的印記:那些留下的文化 ... 還是孩子的時候,我十分害怕死亡。 於 cn.nytimes.com -

#42.精神科醫師X心理治療師的診療告白:如何克服對死亡的恐懼?

文:克里斯多夫・翁推(Christophe André). 對死亡的恐懼. 我們之中的許多人因為害怕死亡,對死亡避而不談,卻憂心忡忡;也有些人為了克服對死亡的 ... 於 www.thenewslens.com -

#43.你害怕死亡的到來嗎? - 九月問答

假如死亡來臨,你會害怕嗎?死對於活著的人們是人人會懼怕的,這是人性的本能,如何面對是與人與人之間有差別的,這是一個心理問題。我是這麼來看待的:現在男子平均 ... 於 sepask.com -

#44.毛孩臨終掛念誰?寵物溝通師:牠們不懼死卻怕飼主無盡的牽掛

動物面對死亡跟我們人類真的很不一樣,尤其在開始做動物溝通後體會更深。動物並不覺得死亡是很恐怖的事情,更不是需要用盡全力去避免的,真正害怕死亡 ... 於 www.ettoday.net -

#45.EP8 你害怕死亡嗎?《死而未亡:彼岸的世界》觀後討論

從Netflix《死而未亡:彼岸的世界》出發,來聊聊死亡;到目前為止最長的一集,但絕對值得,因為不花這樣的篇幅,很難討論這個所有人都要面對、人生最沉重的課題. 於 open.firstory.me -

#46.害怕死亡怎麼辦 - 人人焦點

這是飛游的第50篇原創文章. 問題:心理上對於死亡極度恐懼,有的時候恐懼起來我會覺得自己靈魂和身體全都被掏空了。我一想到有一天我會去世,我永遠都 ... 於 ppfocus.com -

#47.害怕死亡怎麼辦?怎樣消除恐懼呢? - 劇多

當你解答了生命的一切奧祕,你就渴望死亡,因為它不過是生命的另一個奧祕. ... 親身感受到身邊親人死亡的害怕和恐懼感,是去年我奶奶走了。 於 www.juduo.cc -

#48.460害怕死亡_盛寵之醫品帝后

與其說她是終於開始害怕死亡,不如說是害怕兩人之間的關係終將有結束的一天,而那一天似乎並不會太遠。 方才蕭清逸是覺察到她醒來了之後才守在她的床邊的,這讓墨韻凝 ... 於 tw.ixdzs.com -

#49.用心的活安心的走坦然面對死亡

國人害怕死亡、不願意談論死亡,家庭中若有人主動提起,還會被視為觸霉頭;然而 ... 往生者的期望;因為多數家人,在相處的數十年間,從來沒有表達過對死亡的想法。 於 www.youth.com.tw -

#50.從害怕雙親死亡的恐懼中解脫 - 翻轉醫療

從害怕雙親死亡的恐懼中解脫. 不想失去更要學會放手那種膽戰心驚的日子真的很痛苦,所以父母去世的那一刻,我確實有品嚐到一股解放的滋味。 於 flippingmed.com -

#51.你害怕死亡嗎?!

你害怕死亡嗎?! 最後14堂星期二的課. 陳漪容. 2011/12/06. 星期二的課目錄. 作者簡介. 老師<墨瑞>. 相遇過程. 最後14堂課. 結論. 米奇‧艾爾邦(Mitch Albom). 於 my.stust.edu.tw -

#52.不是害怕死亡,只是仍有牽掛。 | 方格子

之所以不願意即刻離世,是因為心中牽掛(愛)孩子,而不是害怕死亡,或不知將來去向。 死亡, 新冠肺炎恐懼, 牽掛, 基督, 孩子, 死亡, 父母, 以色列. 於 vocus.cc -

#53.不知道自己怎麼了但很害怕(太負面了| 匿名發問

我很害怕死亡。 死亡是一個全新的未知領域,沒有人知道去了那邊會有甚麼。或許是天堂,或許是虛無。 但大家都知道去了那邊會失去甚麼。 於 www.farhugs.com -

#54.Q&A #167452 害怕死亡害怕癌症害怕痛苦 - 衛生福利部

害怕死亡 害怕癌症害怕痛苦 ... 罹癌機會,我也想從小到大也不只照過這些,我很擔心,也好怕結石卡住發作但是我會害怕吃藥傷腎臟這樣我要去看醫生嗎(因為我不會吃藥) 於 sp1.hso.mohw.gov.tw -

#55.不要害怕死亡,坦然接受死亡這件事的好處有三點 - 愛伊米

死亡是最大的自戀傷害,沒有什麼比即將來臨的自我消亡更能威脅到我們的自 ... 因為我們非常害怕死亡,所以我們都不敢面對自己對死亡的恐懼;因為我們 ... 於 iemiu.com -

#56.我不害怕死亡的英文單字 - 漢語網

英漢例句. 我不害怕死亡,但是會害怕如果我死了,將沒有人再像我這樣愛你。 i don「t fear to die, but would worry if die then without man love you as me. 於 www.chinesewords.org -

#58.我很害怕死亡怎麼辦 - 嘟油儂

我很害怕死亡怎麼辦,我害怕死亡怎麼辦? 10,1樓匿名使用者你好這位朋友,感謝你對我的信任。你的求助提問我已經收到了首先我覺得你必須告訴自己, ... 於 www.doyouknow.wiki -

#59.害怕死亡- 恐懼症

有句名言是:“最可怕的是未知”。 恐懼死亡或恐懼症是完全正確的。 一個人根本不知道他應該害怕什麼,因此無法為即將到來的試驗作準備。 另外,許多人擔心猝死之前的 ... 於 zhtw.tierient.com -

#60.人若無憾,就不用怕死 - 天下雜誌

死亡是人不可避免的事,人們需要的不是忌諱死亡,而要活出意義, ... 報導本來不甚起眼,但是它是生命教育的好例子,人若無憾,就不需要害怕死亡。 於 www.cw.com.tw -

#61.宋家沉香奇楠book17.超越死亡冥想.死亡後的第三道光明

宋家沉香奇楠book17.超越死亡冥想.死亡後的第三道光明,從害怕死亡的角度去透視生命的訊息,發覺我們的深層意識中的秘密| 在本書中,說明死亡時會有兩道光明. 於 tw.bid.yahoo.com -

#62.[討論] 女孩們會害怕死亡嗎- WomenTalk板

昨晚睡覺一想到人都會死掉突然間開始很緊張很焦慮很像掉進一個無止盡的深淵邊思考這問題的同時,我的身體竟然在發抖... 第一次這樣記得小時候滿不怕死 ... 於 disp.cc -

#63.你害怕死亡嗎?人在死前一瞬間,會知道自己即將死亡了嗎?

很多人都說,人出生就是為了死亡,因為他們知道自己人生的盡頭就是死亡,畢竟出生在這個世界上的人最後都會死去。那麼,既然人知道自己最後會死掉, ... 於 read01.com -

#64.有好理由害怕死亡嗎?(1)

死亡是一件壞事嗎?害怕死亡是合理的嗎?如果害怕死亡並不合理,那麼該如何面對這種害怕? 2. 課堂問題. 你們有多少人相信死後有來生? 有多少人相信死後會上天堂? 於 ocw.aca.ntu.edu.tw -

#65.你害怕什麼? 我害怕死亡比作品先到達... 来自吴克群- 微博

你害怕什麼? 我害怕死亡比作品先到達…… 「你是不是在自己的圈子里待不下去了才來說唱的?」 「你是不是過氣了來蹭說唱流量的?」 「你的歌還有人聽嗎 ... 於 weibo.com -

#66.对死亡的恐惧,fear of death,元照英美法詞典,来胜法考

害怕死亡 ;对死亡的恐惧. 解释. ( 撰). 最新资讯. 来胜法考课 · 来胜考研课 · 来胜音频课 · 来胜直播课. 咨询. 小蒙老师. 咨询. 可以在此在线咨询课程的内容、价格、售 ... 於 www.studymall.com -

#67.張幗妍

死亡 本身並不恐怖,死亡本是自然定律,有生必有死,生生死死,毎個人皆會死掉,這 ... 我恐懼死亡,我害怕看到自己的親友死亡的過程,害怕看到自己的親友死後的容貌。 於 www.ln.edu.hk -

#68.轉寄 - 博碩士論文行動網

二、師院生因宗教信仰虔誠度、參加喪禮次數、死亡觀等因素之不同而在「害怕死亡/瀕死」上有差異。其中宗教信仰虔誠度較弱和普通者較虔誠度強烈者害怕死亡或瀕死。 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#69.【M】《永生戰》:究竟是想活著,還是害怕死亡?

永生戰/ 서복 上映日期: 台灣:2021.4.12 韓國:2021.4.15 導演:李勇周 主演:孔劉、朴寶劍. 於 glenda921.pixnet.net -

#70.怎樣克服對死亡的恐懼? - 聖經問答 - JW.ORG

我們害怕死亡,把死亡看作仇敵,並會保護自己的生命,這都是人之常情。可是,人要是誤信了一些錯誤的道理,或受迷信影響,以致對死亡產生極端的恐懼,這只會令人很難活 ... 於 www.jw.org -

#71.為什麼害怕死亡? - 雅瑪知識

我以前總說人對死亡的恐懼僅僅是對臨死前無限痛苦的恐懼,假如人們走向死亡的過程就像睡覺一樣安寧,誰都不怕死了。 但隨即 ... 於 www.yamab2b.com -

#72.【影評】《永生戰》 與其害怕死亡,更應該恐懼永生@ 一隻鹿

相信很多人被《永生戰》的預告誤導,以為是科幻動作片,沒想到竟然是帶點反思的劇情片。 不同於我所想像的,徐福(朴寶劍飾)本身並非永生人, ... 於 lutrip.pixnet.net -

#73.極度害怕死亡怎麼辦? - GetIt01

無論如何,沒必要害怕死亡,因為你根本不一定會死呀。不如用一生去努力追尋長生不死,哪怕沒實現,臨死前肯定也覺得「洒家這輩子值了」。 於 www.getit01.com -

#74.因為突然害怕死亡,心態不好,怎麼調整? - 小熊問答

害怕死亡 是很多人都具有的心理,特別是感覺死亡離自己很近時更是如此,比如上了年紀、自己或者身邊的親朋好友得了重病時,這種感覺更為強烈。 於 bearask.com -

#75.關於死亡的恐懼... @ 這是觀心的部落格 - 隨意窩

過完年後的第六堂課,課程的主題是:關於前世今生與關於死亡的恐懼兩個單元. 接續~. 恐懼死亡,每個人都有不同的原因,有些人不怕死,但害怕自己死亡對身邊人的影響, ... 於 blog.xuite.net -

#76.我敢活著(又怎麼會害怕死亡) - song by 廖文強| Spotify

Listen to 我敢活著(又怎麼會害怕死亡) on Spotify. 廖文強· Song · 2019. 於 open.spotify.com -

#77.害怕死亡- Translation into English - examples Chinese

Translations in context of "害怕死亡" in Chinese-English from Reverso Context: 随便你吧,我并不害怕死亡. 於 context.reverso.net -

#78.不害怕死亡| 新楓之谷Wiki | Fandom

不害怕死亡職業: 公會類型: 被動等級上限: 3. 於 maplestory.fandom.com -

#79.人为什么会害怕死亡帮助老年人缓解畏惧心理 - 手机搜狐

养生之道网导语:人为什么会害怕死亡?越老越怕死,许多老人嘴上说着想要快点死,其实这是老人害怕死亡的表现,那么人为什么会害怕死亡呢?下面就由小编为您详解人 ... 於 m.sohu.com -

#80.【醫病平台】照顧重病和瀕臨死亡的兒童 - 民報

許多兒童說送到醫院治療就會復活,可能認為死亡和生病是相似的。 ... 有硏究顯示,四至八歲兒童,死亡概念的發展程度和害怕死亡的程度成反比,即越 ... 於 www.peoplenews.tw -

#81.你害怕死亡的到來嗎? - 鳳梨問答

心理 · 1 用戶55353032635 4. 害怕與不害怕,你都不能左右死亡。 · 2 珍珠黑月季花1 4. 沒有人不怕死的,但真正死亡來臨,怕出沒用。 · 3 清清山間小溪 10. 於 www.fengliask.com -

#82.生命不過是向死而生| 誠品線上

生命不過是向死而生:你還在為死亡而恐懼嗎? 你還在抱怨命運為何如此不公嗎 ... 你越不曾真正活過,對死亡的恐懼也就越強烈;你越不能充分體驗生活,也就越害怕死亡。 於 www.eslite.com -

#83.天下文化- 【人為什麼會怕死?】 人們對「未知」總是存有恐懼

由於人們沒有作「死亡準備」的習慣,常會錯覺生命是無限的,可以任意虛度或拖延。 ... 而我們是有痛覺的動物,更會害怕死亡時是否會像活著時有病痛折磨這麼般的痛苦。 於 zh-cn.facebook.com -

#84.您是否患有焦慮症﹖

您是否害怕死亡﹐害怕. 會發瘋﹐或害怕失去控制﹖如. 果您迅速出現以上四種或以上. 的症狀﹐並於十分鐘內到達高. 峰﹐您的 ... 於 thrive.kaiserpermanente.org -

#85.最後電話裡...「我不害怕死亡」

這是2006年,舞蹈家羅曼菲病逝,《聯合報》記者胡幼鳳採訪表演工作坊行政總監丁乃竺的報導。大學時期就認識舞蹈家羅曼菲的丁乃竺,驚艷她的舞蹈天分,一路看她靠著努力 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#86.打開“害怕死亡”這個短語背後的意義

實際上,真正害怕死亡的人的報導也極其罕見,一份著名的死因調查報告彙編顯示,10起死亡案件歸因於可能發生的極端恐懼事件。 據說這些事件涉及了已知心血管疾病並被描述為 ... 於 zhtw.approby.com -

#87.如何停止害怕死亡:建議。 如何擺脫對死亡的恐懼:心理學家

這並不奇怪- 死亡是由生命的結束和過渡到一個新的有趣的和可怕的條件下必然歸宿 ... 在這篇文章中,我們將討論是否可以擺脫這種恐懼,原則,以及如何阻止害怕死亡。 於 zhtw.atomiyme.com -

#88.為什麼人們總是害怕死亡? - 今周刊

對於害怕死亡的人來說,它存在於心中所預期的不安裡。那雖然不是真正的死亡,但也不可能如伊比鳩魯對於死亡的想法—像個遇上恐怖的事情就閉上眼睛試圖逃避 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#89.田知學】共同面對死亡恐懼父親教會我的一堂生命之課

在急診室救人無數的田知學,面對父親罹癌時,也曾經歷自責與內疚,但父親用生命為她上了寶貴的一堂課── 要珍惜生命,以及不要害怕死亡。 父親坐在病床旁, ... 於 www.hospice.org.tw -

#90.人生必修的10堂生死課 - 健康醫療網

安寧緩和醫療專家大津秀一醫師,至今已陪伴無數末期患者走過人生的最後旅程,長期接觸的安寧療護的他要告訴你:「死亡」並不可怕,我們之所以害怕死亡,是因為從未認真面對 ... 於 www.healthnews.com.tw -

#91.我如何克服對死亡的恐懼?我怎樣才能不再害怕死亡? - Got ...

即使是最無憂慮的、虔誠的信徒也會有害怕死亡的時候。 人們想避免死亡是很自然的事情。 死亡一開始並不是神創造計劃的一部分。 我們生來就是完整神聖的,住在和神心靈 ... 於 www.gotquestions.org -

#92.害怕死亡、消失 - 心情板 | Dcard

害怕死亡 、消失. 心情. 2018年6月13日21:55. 這是我第一次發文,如有不妥請見諒 ---------- 大概是在高三那一年吧,我突然有次意識到我有一天會死。 於 www.dcard.tw -

#93.我害怕死亡怎么办? - 百度知道

我害怕死亡怎么办? 10. 已经几年了吧,脑子里老是会想到死亡和死亡的过程一想到就特别害怕,心里发慌,心悸,但是我心脏是没有问题的,我还有大把的 ... 於 zhidao.baidu.com -

#94.守護消防員:別叫我英雄我們也害怕死亡(電子書) - 博客來

電子書:守護消防員:別叫我英雄我們也害怕死亡(電子書),語言:繁體中文,出版社:聯合線上,作者:聯合報系,出版日期:2019/11/06,類別:社會科學,檔案格式:EPUB ... 於 www.books.com.tw -

#95.癌末病人死亡恐懼之安寧緩和醫療 - 臺灣醫學會

末期病人在身體方面的特徵為各器官系統衰竭造成的痛苦;心理產生焦慮、不安、害怕、憂鬱、恐懼等各種負面情緒。面對生命的結束,病人身心痛苦的機轉來自病情的惡化,無法 ... 於 www.fma.org.tw -

#96.我們並不害怕死亡本身,真正害怕的是「再也不能相見」

八丁是趴在他最討厭的外出用提籃裡離開我們的。臨走時,那一聲長長的、痛苦的哀號,聽起來像是用盡他生命最後一口氣,來表達對我的抗議與憤恨。 於 talkinglove.tw -

#97.你害怕死亡嗎? - 小蜜蜂問答

你害怕死亡嗎? 陶花源Aditi2019-09-19 15:20:44. 生和死都是人的兩個本能,怕死的人應該是沒有真實生活過的人,或者說有牽掛,有遺憾沒有完成。 於 beesask.com