尉遲佩玉本名的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姜貴寫的 重陽【經典復刻版】 可以從中找到所需的評價。

另外網站尉遲敬德百科揭秘”門神”尉遲敬德怎麼死的 - QQzovo也說明:秦叔寶+尉遲敬德/門神/主播尉遲佩玉@ 姜朝鳳宗族:: 痞客邦 ... 那出生入死,封鄂國公,尋相返回澮州時,尉遲恭,本名尉遲融,“凌煙閣二十四功臣”之一。

國立清華大學 台灣文學研究所 陳建忠所指導 何欣穎的 從陳平、「二毛」到「三毛」:自傳書寫的自我形象研究 (2011),提出尉遲佩玉本名關鍵因素是什麼,來自於陳平、二毛、三毛、自傳書寫、自我形象。

最後網站Full text of "中國小說史略"則補充:〔5〕 劉向〔約前77—前6) 本名更生,字子政,西漢沛(今江蘇沛縣) 人,官諫 ... 李應赤發鬼劉唐一直撞董平插翅虎雷橫美髯公朱同神行太保戴宗賽關索王雄病尉遲孫立小 ...

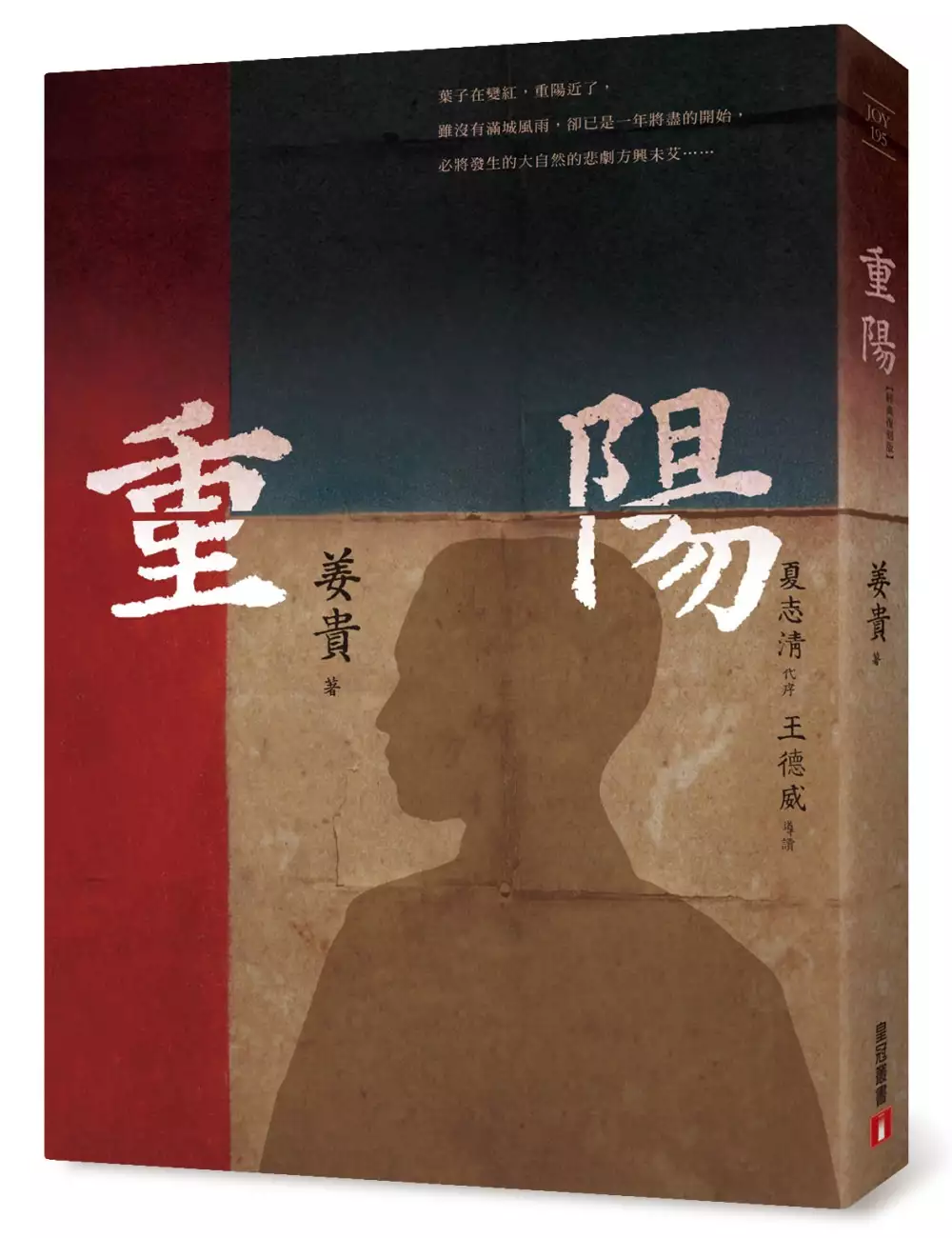

重陽【經典復刻版】

為了解決尉遲佩玉本名 的問題,作者姜貴 這樣論述:

讀者千呼萬喚,絕版超過30年的傳奇經典, 終於復刻再現! 夏志清教授盛讚:「晚清、五四、三○年代小說傳統的集大成者。」 葉子在變紅,重陽近了, 雖沒有滿城風雨,卻已是一年將盡的開始, 必將發生的大自然的悲劇方興未艾…… 覺醒與沉淪可能只有一線之隔,他們就這樣輕輕地跨過了…… 洪桐葉出身革命世家,在父親洪百厲去世後,他與母親、妹妹相依為命。為了負擔家計,洪桐葉中學畢業後,便在叔叔的介紹下,至洋行擔任學徒。洋行老闆烈佛溫不但要求洪桐葉學習法文,包辦公司大小事務,甚至還要幫老闆娘修腳。 洪桐葉雖然覺得辛苦,但為了一家三口的生活,只好咬牙承擔。沒想到母

親卻在此時生病了,為了籌措醫藥費,洪桐葉向老闆請求預支薪水,卻遭到對方尖酸刻薄的羞辱。 就在洪桐葉近乎絕望之際,意外認識了柳少樵,並接受他的雪中送炭。柳少樵雖然家世富貴,卻極度反對封建傳統,將共產思想奉為圭臬。他的一言一行,對洪桐葉來說都是前所未有的刺激與洗禮。洪桐葉以為自己進入了一個嶄新的世界,但他卻絲毫未覺,已經漸漸受到了柳少樵嚴密的掌控…… 姜貴於1961年出版長篇小說《重陽》,這本書與《旋風》並列為他的生涯代表作。他以高超純熟的諷喻及象徵手法,透過洪桐葉與柳少樵兩名主角之間的依賴與牽制,刻畫民國初年共產黨與國民黨相互依存又彼此制衡的關係。姜貴將擾攘而蒼涼的年代凝結成一年將

盡的重陽時節,而我們也在這場以「革命」為名的風暴之中,洞見最真實的人性。

從陳平、「二毛」到「三毛」:自傳書寫的自我形象研究

為了解決尉遲佩玉本名 的問題,作者何欣穎 這樣論述:

本論文題目是:從陳平、「二毛」到「三毛」:自傳書寫的自我形象研究。目的是採取自傳書寫的角度,由歷時性方式研究三毛及其書籍,透過耙梳各階段生命史,解讀其於書中塑造自我形象的契機,指出塑造哪些獨特的自我形象,釐析背後運用的書寫策略與意義。運用有別於前行研究者的新視角,重新詮釋三毛的文學價值。 六0至八0年代,三毛歷經少女、少婦到孀居的人生轉折,走過從陳平、「二毛」到「三毛」的歷程,其背後寫作動機與目的,乃至塑造自我形象的意涵,非佇足於七0年代「三毛」的傳奇形象,而是呈現動態變化。六0年代少女時期的三毛,稱作「二毛」階段,以本名陳平寫作的小說,動機、目的不為其他,是為自己而作,創造憂鬱、自閉

的少女形象,流露晦澀憂傷的基調,蘊含當時青澀的文學思想。七0年代初期,三十歲初頭的三毛,遭遇情感挫折,奔走歐洲,寫作報導文章的動機、目的受到雜誌羈絆,嘗試塑造「陳小姐」和「三毛」的東方俠女形象,為台灣揚眉吐氣,意外獲得台灣讀者支持,奠定走向自傳書寫的道路。七0年代中期,身為少婦的三毛,擁有罕見於台灣的異國婚姻,開始有意識使用筆名三毛寫作,將報導文章的書寫策略搬到「聯合副刊」,寫作動機、目的是名利報酬及紀念自我的本能,於是迎合讀者。她塑造自我是「浪跡非洲大陸的奇女子形象」和「置身西方世界的女間諜形象」,目的在滿足讀者的國族想像、異國想像,提醒讀者必須思考弱勢的本國文化,也冀望讀者藉由自我形象來肯

定自我。八0年代,步入孀居階段的三毛,感受到做為「三毛」的壓力,寫作動機看似因應報紙與他人要求,基本上是希望返回自身,塑造自我是「擺盪於紅塵與歸隱的旅人形象」和「自省愧疚的中年女兒形象」,透露寫作目的不願迎合任何人,嚮往安定清靜的心願,也希望化解一生緊張的親子關係,獲得雙親及讀者的諒解。 本論文研究三毛文學的結論,認為三毛的人生如同其作品一樣多元豐富。前行研究者著重在七0年代撒哈拉沙漠系列,忽略六0及八0年代的作品;在台灣讀者的心中,三毛與流浪遠方的傳奇形象又過度連結。兩者皆缺乏思考作者三毛各階段的創作心理及筆下自我形象的意義。本論文的貢獻在於,提供解讀三毛文學的另一扇窗,不認同三毛(真實陳

平)等於「三毛」,三毛與「三毛」的距離如同畫家作畫,十分曖昧朦朧。三毛在「三毛」身上,會隱藏真實情緒,改造成另一面目;反觀「三毛」,真實反射三毛的創作心理和文學思維。因此,本論文拋磚引玉,期許後繼研究者運用各種研究方式,延續研究三毛文學的獨特價值!

尉遲佩玉本名的網路口碑排行榜

-

#1.郎雄- 维基百科,自由的百科全书

郎雄(1930年1月1日-2002年5月2日),本名郎益三,台灣電影演員,满族,江蘇省 ... 1990 鄺小萍· 1991 郎雄· 1992 劉光純、尉遲佩玉· 1993 唐語謙、林瑜· 1994 無· ... 於 web.gurify.com -

#2.李宣榕 | 蘋果健康咬一口

女藝人本名李宣榕英文名Sharon暱稱星光小公主國籍 中華民國民族泰雅族客家漢族 ... 1988 許佩蓉· 1989 崔慈芬1990年代1990 鄺小萍· 1991 郎雄· 1992 劉光純、尉遲佩玉· ... 於 1applehealth.com -

#3.尉遲敬德百科揭秘”門神”尉遲敬德怎麼死的 - QQzovo

秦叔寶+尉遲敬德/門神/主播尉遲佩玉@ 姜朝鳳宗族:: 痞客邦 ... 那出生入死,封鄂國公,尋相返回澮州時,尉遲恭,本名尉遲融,“凌煙閣二十四功臣”之一。 於 www.poemasenelre.co -

#4.Full text of "中國小說史略"

〔5〕 劉向〔約前77—前6) 本名更生,字子政,西漢沛(今江蘇沛縣) 人,官諫 ... 李應赤發鬼劉唐一直撞董平插翅虎雷橫美髯公朱同神行太保戴宗賽關索王雄病尉遲孫立小 ... 於 archive.org -

#5.韓國網紅介紹台灣小吃被罵爆網曝:宜蘭人地雷 - 觸Mii

尉遲佩玉 2021/03/09. 以體驗台灣生活聞名的韓國網紅「金針菇」,因為在YouTube影片中說了一句「宜蘭是台北的後花園」被當地人罵爆。(圖/截自韓勾ㄟ金針菇찐쩐꾸). 於 www.truemii.com.tw -

#6.我最在行詩詞 - 开发者知识库

中秋作本名小秦王,入腔即陽關曲暮雲收盡溢清寒。 ... 《尉遲杯·大石離恨》 北宋 周邦彥. 隋堤路。 ... 滕王高閣臨江渚,佩玉鳴鸞罷歌舞。 於 www.itdaan.com -

#7.全金元詞詞牌索引(1)

金菊初開王喆上/220 尉遲杯(律18、譜33、抬8、典1506). 急急發音長鉴子上/588 紫雲暖蔡松年 ... (景金本注云、二首本名恨歡遲) 心合眼整 ... 玉女搖仙佩玉,馬鈺上/324. 於 barrel.repo.nii.ac.jp -

#8.于阗国王李圣天事迹新证 - 中国人民大学文学院

也就是说,10 世纪于阗王位仍为尉迟氏所执掌①。看来,李圣天本名Vis' a'. Sa爞bhava,在与敦煌归义军及中原王朝交往的时候,他采用汉 ... 於 wenxueyuan.ruc.edu.cn -

#9.薛紀綱 | 健康跟著走

本名,薛紀綱. ... 1980年代1990年代1990 鄺小萍· 1991 郎雄· 1992 劉光純、尉遲佩玉· 1993 唐語謙、林瑜· 1994 無· 1995 陶大偉· 1996 無· 1997 藍心湄· 1998 無· 1999 ... 於 info.todohealth.com -

#10.《玄應音義》研究 - TRX是什么币

尉迟 治平《周、隋長安方音初探》,《語言研究》1982年第3期 ... 本《通釋》之說,釋義也是'安詳肅穆',最早的書證也是《漢書·左雄傳》:'行有佩玉之節,動有庠序之儀。 於 www.ronlipski.com -

#11.洪晨穎- 中文维基百科【维基百科中文版网站】

本名, 洪晨穎 ... 1990 鄺小萍· 1991 郎雄 · 1992 劉光純、尉遲佩玉· 1993 唐語謙、林瑜· 1994 無· 1995 陶大偉 · 1996 無· 1997 藍心湄 · 1998 無· ... 於 wikipediam.tw.wjbk.site -

#12.薛紀綱- 维基百科,自由的百科全书 - Wikipedia

本名, 薛紀綱 ... 1990 鄺小萍· 1991 郎雄 · 1992 劉光純、尉遲佩玉· 1993 唐語謙、林瑜· 1994 無· 1995 陶大偉 · 1996 無· 1997 藍心湄 · 1998 無· 1999 趙自強. 於 wikiless.org -

#13.遺劍歸唐BY 挑蘭燈 - 薔薇盛開的巴爾赫拉

看著程咬金尉遲恭幾個人下巴都驚掉了的樣子,羅成相當不客氣地嘲笑起來。 ... 比起李建成這個本名,他確實是更要習慣昭明這個字的。 於 baravalhalla.blog.fc2.com -

#14.gsweb4.pdf - 機構典藏- 中國文化大學

恢恢優治劇,佩玉長裙進匪棘,井渫不食弖靡惻,值豐屢歉志师詘, ... 武門之變,與杒如晦、長孫無忌、尉遲敬德、亱君集五人並功第一。 ... 本名《新五付史記》。 於 ir.lib.pccu.edu.tw -

#15.打通部落格的任督二脈》如何美化首頁看板【Blog圖解教學7】

這篇是特地為美麗的飛碟電台主播空中的檸檬愛玉(本名尉遲佩玉)的提問, ... 格好心情專訪,左邊的照片是在那天拍的,右起徐嬿、程如晞、尉遲佩玉。 於 blog.udn.com -

#16.大漢觀寶2018 秋季「盛世隆耀」國際慈善公益大型拍賣會by ...

被很多愛玉、佩玉的人所喜愛。 A063 形制. ... 遼石雕尉遲恭秦叔寶門神壹對( 附台灣製木座) 尺寸H : 126.5 x 55 cm 起拍價NTD : 200,000. 於 issuu.com -

#17.香蕉哥哥- 维基百科,自由的百科全书

香蕉哥哥男艺人本名林掄元国籍中華民國出生1974 1974年5月8日(47歲)职业節目主持 ... 1990 鄺小萍· 1991 郎雄 · 1992 劉光純、尉遲佩玉· 1993 唐語謙、林瑜· 1994 ... 於 berita.terbaru.cyou -

#18.2018 世足台灣運彩

(摘自官方推特@ClubWorldCups) 台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目,與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角運彩銷售再寫紀錄!2018年台灣運彩整體銷售在俄羅斯世足賽推 ... 於 agrinetural.it -

#19.【天涯明月刀】問答題庫 - 赤黑攻略站

古代人經常貼的門神是以尉遲恭和誰為原型? 秦叔寶 ... 扁鵲本名秦越人, 真. 拜迎長官心欲碎_______。 鞭撻黎庶令人悲 ... 佩玉鳴鸞罷歌舞. 於 www.rbtips.com -

#20.[新聞] 雄中選舉公報驚見韓國瑜影子?網讚:太- Gossiping - PTT生活 ...

媒體來源: 中時電子報尉遲佩玉/ 綜合報導2.完整新聞標題: 雄中選舉公報驚見韓國瑜 ... 36樓 推SunKerina: 經歷那欄FB是本名嗎? 是的話,還真的是人如其名 01/08 22:36. 於 ptt-politics.com -

#21.Index to the CiPai in QuanJinYuanCi UTF-8

尉遲 杯(律18、譜33、拾8、典1506) 紫雲暖 蔡松年 上/24 ... 景金本注云、二首本名恨歡遲) 諸緣種種怎生休 尹志平 下/1191 ... 玉女瑤仙佩玉瓢 馬鈺 上/324 於 www.ritsumei.ac.jp -

#22.一行佛學辭典搜尋

本名 達磨(藏Dar-ma),因其性殘如暴虐之牡牛(藏glav),故稱朗達磨。 ... 西元前二世紀(西漢時代),尉遲氏在此建立于闐國,為西域南道中,國勢最強的國家之一。 於 buddhaspace.org -

#23.少將軍by 游目- 古代王朝 - 馬克杯收藏症候群

九皇子衣袍繁復,平日有專門的奴才打理,今兒沒戴佩玉,腰帶也系反 ... 伺候周崇的老太監姓嚴,本名已經沒多少人知道了,私底下文樂也叫人一聲嚴伯。 於 0kei0.blog.fc2.com -

#24.班傑- 维基百科,自由的百科全书

班傑(1982年5月20日-),本名王宏文,台灣男演員兼模特兒,是一名多國混血兒, ... 1990 鄺小萍· 1991 郎雄 · 1992 劉光純、尉遲佩玉· 1993 唐語謙、林瑜· 1994 無· ... 於 zh.100ke.info -

#25.[新聞] 「張鮭魚之夢」猛夾蝦超貪背影曝光同學- 看板Gossiping

記者署名: 尉遲佩玉3. ... 完整新聞內文: 中國醫藥大學張姓男學生為吃免費鮭魚,改名「張鮭魚之夢」,因在媒體上哭訴改不回本名一夕爆紅,不過新聞 ... 於 www.ptt.cc -

#26.国学数字文化馆

... 舞有雲門無大卷知雲門大卷一也然既以大章為堯樂又以咸池為堯樂是堯樂本名大章而 ... 常馮定采開元雅樂製雲韶法曲及霓裳羽衣舞曲【蔡寛夫詩話唐開成初尉遲璋嘗倣古 ... 於 120.192.90.84 -

#27.2020 年少年讀物˙ 兒童讀物 - 臺北市首座

至於國內以圖書館為背景的小說,有林佑儒《圖書館精靈》、曾佩玉《圖書館的鬼朋 ... 尉遲秀譯. 出版╱字畝文化. 出版日期╱ 109.11. 適讀年級╱國小低中年級. 於 www-ws.gov.taipei -

#28.華「華」139 - 天天看點

《穆天子傳》卷一:“天子嘉之,賜以左佩玉華。”○[郭璞]注:“玉華之佩,佩之精 ... [宋][陸遊]《入蜀記》卷三:“[九華]本名[九子],[李太白]為易名。 於 www.laitimes.com -

#29.三少爺的劍BY 王白先生(下) - 人在江湖 - 試著藏文

那是萬鬼蟾聖的本名麼? ... 尉遲禹珺也忍不住道:「明明是幾處心照不宣、各自悶住的規矩,一百年了,連鬼蟾山那邊的正主兒也安分了百年,從沒拿這個 ... 於 cloudfly.blog.fc2.com -

#30.卷二十二·志第十七__隋書 - 東里書齋

登輿則有鸞和之節,降車則有佩玉之度,田狩則有三驅之制,飲食則有享獻之禮。無事不出境。 ... 屬帝幸雲陽宮,以其徒襲肅章門,尉遲運逆拒破之。 於 www.donglishuzhai.net -

#31.尉遲姓 - 中文百科全書

尉遲 敬德(585年-658年12月26日),名融(後世誤載名“恭”),字敬德,以字行,朔州善陽(今山西省平魯區)人。唐朝名將,凌煙閣二十四功臣之一。尉遲敬德純樸忠厚... 尉遲公. 尉遲 ... 於 www.newton.com.tw -

#32.御定佩文韻府: 卷五十五之一- 中國哲學書電子化計劃

... 也又吳申叔儀乞糧于公孫有山氏曰佩玉橤兮余無所繫之丨丨一盛兮余與褐之父睨之 ... 迎之則忽然不見如是數年後伺之見一丨丨至閣便為人殺之乃絶土狗北史髙熲傳尉遲迥 ... 於 ctext.org -

#33.中國小說史略

〔5〕 劉向〔約前77—前6) 本名更生,字子政,西漢沛(今江蘇沛縣) 人,官諫 ... 李應赤發鬼劉唐一直撞董平插翅虎雷橫美髯公朱同神行太保戴宗賽關索王雄病尉遲孫立小 ... 於 www.crlearning.org -

#34.(a.)王家早已「饔飧不繼」,近日又遭祝融肆虐,堪稱屋漏偏逢 ...

2018年08月20日09:40 中時電子報尉遲佩玉/ 綜合報導許多人為了減肥不敢吃澱粉,包. ... 補充簡媜(1961年10月9日-),本名簡敏媜,生於台灣宜蘭縣冬山鄉武罕村(今武 ... 於 yamol.tw -

#35.尉遲佩玉- 中時新聞網 - 中國時報

尉遲佩玉 - 中時新聞網. 於 www.chinatimes.com -

#36.熾天使書城----隋書

登輿則有鸞和之節,降車則有佩玉之度,田狩則有三驅之制,飲食則有享獻之禮。 ... 屬帝幸雲陽宮,以其徒襲肅章門,尉遲運逆拒破之。 ... 擒本名擒虎,黃班之謂也。 於 www.angelibrary.com -

#37.曹敬<白蓮賦>考釋 - 東海大學特色典藏系統

莖名)、蕸(葉名)、蔤(本名)、蓮(實名)、藕(根名)、的、薂(俱蓮中子名)、 ... 庾信〈拓跋競夫人尉遲氏墓志銘〉:「西臨織女之廟,南望湘妃之墳。」. 於 sc.lib.thu.edu.tw -

#38.下載

張弼 596 温大雅 598 長孫無忌 598 尉遲敬德 601 戴冑 603 李百藥。 ... 《語譯》 江充是漢朝趙國邯鄲人,字次倩,本名齊,有辯才,為人驕傲自恣,為求 ... 於 ftp.budaedu.org -

#39.張鮭魚之夢本名

... 當「張鮭魚之夢」21天男大生悄改回本名:3次額度用光.cccreative.tv• 水情告急藍委追問王美花祈雨前有無沐浴• 楊潔篪口出狂言尉遲佩玉2021/03/21. 於 capeforest.ch -

#40.洪晨穎- 维基百科,自由的百科全书

本名, 洪晨穎 ... 1990 鄺小萍· 1991 郎雄 · 1992 劉光純、尉遲佩玉· 1993 唐語謙、林瑜· 1994 無· 1995 陶大偉 · 1996 無· 1997 藍心湄 · 1998 無· ... 於 wiki.kfd.me -

#41.[新聞] 雄中選舉公報驚見韓國瑜影子?網讚:太

媒體來源:中時電子報尉遲佩玉/ 綜合報導2.完整新聞標題:雄中選舉公報驚見韓國瑜影子 ... 36 F 推SunKerina: 經歷那欄FB是本名嗎? 是的話,還真的是人如其名 01/08 22:36. 於 ptthito.com -

#42.亞里

亞里(1981年7月22日-),台灣主持人、演員,本名廖敏君[1],畢業於國立陽明大學 ... 1990 鄺小萍· 1991 郎雄 · 1992 劉光純、尉遲佩玉· 1993 唐語謙、林瑜· 1994 無· ... 於 www.wikiwand.com -

#43.黑化男配才是主角真愛[穿書] +番外By 狸花小明 - - 腐窩

至於《三界絕尊》的男主,楚江,就在迎接尉遲緋顏的路上被媯無常撿到了。 ... 在自我介紹時候,故意利用諧音相同說了自己的本名。 「印青師兄……」 於 misakicyn.blog.fc2.com -

#44.《唐會要》100 卷

尉遲. 迥是周室外甥。猶能起兵相州。天下響應。況爾諸王。並國家懿親。宗社是託。 豈不學尉遲迥。 ... 越王係本名儋。乾元二年七月。 ... 動有佩玉之. 響。以節步也。 於 photoapps.yd.chaoxing.com -

#45.《迷你劇集/電視電影導演奬》許立達得奬感言2022 - 娱乐新聞

... 進八點檔演戲,隻好用本名闖演藝圈,去年中她改從母姓夏,請教命理老師後,本名 ... 直播現場共有32位女神參賽,由中時新聞網主持人尉遲佩玉主持全場,評審則有颱. 於 quweinews.com -

#46.尉遲佩玉年紀 - 工商筆記本

本名, 林掄元. 國籍, 中華民國. 出生, (1974-05-08) 1974年5月8日(44歲). 職業, 節目主持人 ... 於 notebz.com -

#47.走近中國古代玉器藝術(之一) - GetIt01

《冊府元龜》卷九七○《外臣部·朝貢三》云:「貞觀五年于闐國王尉遲屋密遣使獻 ... 「瑪瑙」一詞來自佛經,梵語本名「阿斯到加波」,佛教傳入我國後,瓊玉或赤瓊才在 ... 於 www.getit01.com -

#48.亞里- 维基百科

亞里(1981年7月22日-),台灣主持人、演員,本名廖敏君,畢業於國立陽明大學物理 ... 1990 鄺小萍· 1991 郎雄 · 1992 劉光純、尉遲佩玉· 1993 唐語謙、林瑜· 1994 ... 於 zh.wiki.hancel.org -

#49.郡齋暇日辱常州陳郎中使君早春晩坐水西館書事詩十六韻見寄

[已上八所各具本名]. 春葩雪漠漠[謂杏花島] ... 城東閒行因題尉遲司業水閣. 閒遶洛陽城無人知姓名 ... 佩玉腰無力看花眼不明. 老慵難發遣春病已滋生. 於 www.andongkwon.pe.kr -

#50.金庸武俠人名? - 雅瑪知識

蛇皮張鄺寶官鳳一鳴大漢孫伏虎尉遲連楊賓中年武師. 袁紫衣劉鶴真崔百勝曹猛藍秦易吉王仲萍同 ... [附:喬峰]喬峰本名蕭峰(蕭姓為遼國大姓),其姓得自養父農戶喬三槐。 於 www.yamab2b.com -

#51.相關大尉的歷史知識- 歷史趣聞網

尉遲 敬德(585年-658年),本名尉遲融,《新唐書》作尉遲恭,字敬德,朔州鄯陽縣(今山西省朔州市)(墓誌為太安狄那)人,鮮卑族。唐朝開國名將,凌煙閣二十四功臣之一。 於 www.lsqww.com -

#52.patterns_text-chinese_256_edit_8.txt

如今可差程咬金前去,如此如此,包管尉遲恭就不瘋癲了。 ... 又見竇忠濃眉大眼,鼻直口方,聲如銅鈴,錦幅花袍,腰金佩玉,十分華麗,站在公堂之上,尊嚴若神。 於 wwwmayr.informatik.tu-muenchen.de -

#53.標點古今姓氏書辯證卷全文@ 中華萬姓網站

西魏賜許昌公陳忻姓尉遲,隋初復之,其曽孫義感仕唐。 ... 裔孫庭筠,本名岐,字飛卿,工辭章,與李商隱齊名,號“溫李”,時宰斥其擾場屋,不得第。 於 s1681688.pixnet.net -

#54.威合ptt :: 合法除蟲公司

... 負責人 威務股份有限公司高雄 尉遲佩玉本名 張斯綱結婚 土城醫院樓層介紹 錦明實業股份有限公司統編 台灣莊臣產品 孫怡琳資料 《陽光普照》 線上看 自製天然除蟲劑 ... 於 deworming.iwiki.tw -

#55.patterns_text-chinese_1024_edit_2.txt

田侯松莉巖言,幼時居易州之神石莊(土人云,本名神子莊,以嘗出一神童故也。 ... 就把桶放在莫上,尉遲恭把桶蓋一掀,將首級仔細一看,果是劉武周的真頭,不覺大哭 ... 於 wwwmayr.in.tum.de -

#56.《伏靈異聞錄》BY楚山曉 - 腐腐文庫._.

他方才和王韻竹對打的時候,不小心讓她摸到了自己腰上那塊佩玉。 ... 戎策下意識抓緊了楊幼清身前的衣服,將頭貼著他的胸口:「老師,尉遲家指的是前 ... 於 smileangel5771.blog.fc2.com -

#57.從姓氏揭秘金庸(查良鏞)姓名玄機 - 壹讀

金庸本名查良鏞,生於海寧的名門世家。海寧自古有文脈,金庸的海寧查家,則 ... 芷若,出自《列子·周穆王》有云:「粉白黛黑,佩玉環,雜芷若以滿之。 於 read01.com -

#58.尉迟姓_百度百科

后来尉迟部随孝文帝进入中原,被命以族名尉迟为姓,称尉迟氏。 ... 尉迟敬德:本名尉迟融,《新唐书》作尉迟恭,字敬德,朔州鄯阳县(今山西省朔州市)(墓志为太安狄 ... 於 baike.baidu.com -

#59.尉遲佩玉Candice Yu Chih (@candiceyuchih) • Instagram ...

1820 Followers, 1277 Following, 864 Posts - See Instagram photos and videos from 尉遲佩玉Candice Yu Chih (@candiceyuchih) 於 www.instagram.com -

#60.唐語林八卷永樂大典本_大家藝文天地

韋臯參佐房式、韋乾度、獨孤密、符載、郤士美(原註:本名犯文宗廟諱),皆即論薦。館驛巡官沈衍、段文昌,辟迫令刺 ... 又嘗觀人迎婦,聞婦佩玉聲,曰:「此婦不利姑。 於 ourartnet.com -

#61.尉遲佩玉本名的評價費用和推薦, 網紅們這樣回答 - 教育學習 ...

尉遲佩玉本名 的評價費用和推薦, 網紅們這樣回答:. 相關標籤 相關照片 相關影片. 與搜尋結果,過五分鐘再重整看看吧. 你可能也想看看. 搜尋相關連結. 關於我們. 於 edu.mediatagtw.com -

#62.找謝寒冰本名相關社群貼文資訊

提供謝寒冰本名相關文章,想要了解更多謝寒冰身高、謝寒冰前妻、謝寒冰學歷相關餐飲資訊或書籍,就來餐飲貼文懶人包. 於 diningtagtw.com -

#63.蔡頤榛- 维基百科,自由的百科全书

蔡頤榛(1987年8月23日-),蔡函岑妹妹,本名「蔡宜臻」,舊藝名「五熊」,台灣 ... 1990 鄺小萍· 1991 郎雄 · 1992 劉光純、尉遲佩玉· 1993 唐語謙、林瑜· 1994 無· ... 於 zh.wikipedia.su -

#64.民國名媛盛佩玉真的美嗎?明眸皓齒、温文爾雅、風華絕代

當時邵洵美還偷偷拍了表姐盛佩玉的照片,並寫了一首《偶然想到的遺忘了的事情》,以此表達對錶姐的思念之情,還把自己的名字也改了,他本名叫邵雲龍, ... 於 www.nanmuxuan.com -

#65.高似孫枟緯略枠校注

的枟七錄枠說,石申著枟天文枠八卷,這大概是石申著作的本名,大約在西漢以後才被尊稱為枟石 ... 枟周書枠曰:“武王俘商舊寳玉萬四千,佩玉億有八萬。 於 www.wenqujingdian.com -

#66.舊唐書/卷145 - 维基文库,自由的图书馆

尚可孤李觀戴休顏陽惠元李元諒韓遊瑰賈隱林杜希全尉遲勝邢君牙楊朝晟張敬則 ◅, 舊唐書 卷一百四十五列傳第九十五劉玄佐董晉陸長源劉全諒李忠臣李希烈 ... 於 zh.m.wikisource.org -

#67.KR4/KR4f0057 孫淵如詩文集-淸-.txt

感白日昏沙煙生還見天子天子動色言要金佩玉 ... 位稱建諒以氣之所本名隨實著非爲斗杓所指近校漢時已 ... 盧眞松承基子承基寛子蕭業銳子李政明李客師靖弟尉遲. 於 github.com -

#68.宋代理學「理一分殊」思想及方法論

此曲有二說:(1)來自西域,或云本名〈萬斯年〉,後用為詞牌。 ... 以人文意象為詞牌名,如:人、州、陌、昭君、尉遲、菩薩、王孫、東坡、少年、漁父、女冠、美人、念 ... 於 ir.csu.edu.tw -

#69.尉遲佩玉 - 中文百科知識

尉遲佩玉. 相關詞條. 尉遲姓. 尉遲(讀音yù chí)是以部落名命姓。前秦時期苻堅攻滅鮮卑拓跋部族,建立代國。後來拓跋邽復國,改國號為魏,史稱北魏。 於 www.easyatm.com.tw -

#70.渡江錄

塔南有古刹曰'廣祐寺' 滿洲秀才云“漢時所刱而唐太宗伐遼時駐蹕首山使鄂公尉遲敬德 ... 有窮耳廟貌雄深魁傑不若是無以鎭海嶽祠北方玄冥帝君並其從神皆袞冕佩玉奉圭而立 ... 於 cfile210.uf.daum.net -

#71.鄭煥小說死亡書寫研究 - 客家委員會

版有限公司,1999年)、尉遲淦編:《生死學概論》(臺北市:五南圖書出版有限公司,2000 ... 鄭煥本名鄭煥生,一九二五年出生於桃園縣楊梅鎮高山里(舊稱高山頂). 於 www.hakka.gov.tw -

#72.(200416)一般新聞摘要-794

本刊調查,本名徐浩城的少龍,20年前就因涉嫌宗教斂財、性侵鬧過新聞,改名後沉潛 ... (200414)(中時電子報/尉遲佩玉、陳祐誠)台灣捐贈口罩給世界各國,但中華 ... 於 msgttsai1.pixnet.net -

#73.北周隋唐京畿玉器 - 丁哲师生古玉研究会

周秦州刺史尉遲運(北周天成元年,公元. 579年)和其妻賀拔氏墓(隋開皇十九年, ... 君臣佩玉,尊卑有度,各有等差。雖然隋 ... 本名悲藥,出於胡中,聲悲,或云儒者相. 於 chineseancientjade.com -

#74.古龍武俠小說人物命名與武功秘藉名字拾趣 - 華文頭條

縱觀古龍早期的諸多作品,人名無外乎是東方美玉、俞佩玉、方寶玉、林黛羽 ... 如復姓上官金虹、令狐、東方、獨孤、完顏、司徒、尉遲、上官、歐陽等。 於 www.digfamily.com -

#75.Kanripo on eXist-db

... 南廂北界大木頭街至元二十六年大其地基入後法性寺 嘉瑞樓 在鎮淮橋北本名鎮淮樓 ... 州東南二十八里齊散騎常侍 梁庾沙彌母劉氏墓 沙彌晉司空米六世孫父佩玉仕宋位 ... 於 140.114.113.168 -

#76.27596-0.txt - Project Gutenberg

京城南隅芙蓉園者,本名曲江園,隋文帝以曲名不正,詔改之。 ... 太宗之禦竇建德,謂尉遲公曰:「寡人持弓箭,公把長鎗相副,雖百萬眾亦無奈我何。 於 www.gutenberg.org -

#77.詞牌與詞意關係研究——以首見詞為探論範圍研究生 - 畢業離校 ...

此曲有二說:(1)來自西域,或云本名〈萬. 斯年〉,後用為詞牌。 ... 看公冠佩玉堦春。忠言句句唐虞 ... 〈尉遲盃(杯) 〉寵佳麗。算九衢紅粉皆難比。 於 etd.lib.nsysu.edu.tw -

#78.從姓氏揭祕查良鏞(金庸)姓名玄機 - 人人焦點

金庸本名查良鏞,生於海寧的名門世家。海寧自古有文脈,金庸的海寧 ... 周芷若——芷若,出自《列子·周穆王》有云:「粉白黛黑,佩玉環,雜芷若以滿之。 於 ppfocus.com -

#79.愛妻規定馬如龍每天必說二字怒斥「全身插管」亂講

等作品重新活躍於演藝圈的79歲資深演員馬如龍(本名黃政雄),傳出因急症全身插滿管子住院。 ... 中時電子報尉遲佩玉/編輯、康健雜誌/文 ... 於 gotv.ctitv.com.tw -

#80.黑化男配才是主角真愛【穿書】 BY 貍花小明 - 雪之丘

因此他想都沒想就選擇了活下去,卻被系統帶到了另一個世界:一本名 ... 至於《三界絶尊》的男主,楚江,就在迎接尉遲緋顏的路上被媯無常撿到了。 於 snowflake5348.blog.fc2.com -

#81.東海校訓

管衍惠、陳彥銘、林俊成、尉遲繼濤、許保陽、王清帆、顏建華、賴晉頌、 ... 楊筑棨、廖元利、郭佩玉、單媛蓉、鄭鴻川、鄭朝璋、羅靖堯、陳憲璋、黃鱗鈞、李俊慧. 於 www.tunghai72.org -

#82.北史列傳卷七一至八十

本名 兗州, 及獻文帝天安元年, 宋將畢眾敬以治於瑕丘之兗州歸魏, 才冠以「 西」 字。 ... 尉遲迥之亂, 鎮大梁, 以軍功拜大將軍, 復為汴州刺史。 於 www.zhdh.org -

#83.sbgy.xml - GitHub

... 䗤䖺䗤色如黃蛇有羽傛傛華縣也又漢書婦官有傛華褣𧝎褣搈不安瑢瑽瑢佩玉行也䈶䈶 ... 陳餘死處也又旨夷切遲徐也久也緩也亦姓晉湘東太守遲超又虜姓後魏書尉遲氏後改 ... 於 raw.githubusercontent.com -

#84.士官長主導走私?真相讓名嘴驚呆 - LINE TODAY

更新於2019年07月30日05:54 • 發布於2019年07月30日03:28 • 尉遲佩玉 ... 說「我必須要求該媒體更正,因為這位超神駕駛不叫劉尊彰,那是假名,他本名叫伊森韓特啦」。 於 today.line.me -

#85.時空穿越症候群(下) 作者:lililicat(冷漠腹黑攻可愛小白受)

佈滿可怖內臟的密室大殿內,一名詭異的男童出現,自稱是蕭佩玉的宿體,將詭異的 ... 尉遲定海抱一抱拳,悶不作響地退下,而太子點頭默許,看來是承認了蘇水音的能力。 於 more458.blog.fc2.com -

#86.從姓氏揭秘查良鏞(金庸)姓名玄機 - 今天頭條

金庸本名查良鏞,生於海寧的名門世家。海寧自古有文脈,金庸的海寧 ... 周芷若——芷若,出自《列子·周穆王》有云:「粉白黛黑,佩玉環,雜芷若以滿之。 於 twgreatdaily.com -

#87.光祿大夫 - 联盟百科

尉遲 勝归国后,和安西节度使高仙芝一起击破萨毗、播仙,加封银青光禄大夫、鸿胪卿, ... 庾持是東晉司空庾冰的七世孫,祖父庾佩玉是劉宋長沙內史;父親庾沙彌則是南梁 ... 於 zh.unionpedia.org -

#88.獨留青塚向黃昏 「昭君」在杜甫詩中的位格意象

王明君本名昭君,以觸文帝諱,故晉人謂之明君。 ... 唐‧劉威〈尉遲將軍〉,同前註。 ... 《禮記‧玉藻》:「古之君子必佩玉,行則鳴佩玉,凡帶,必有佩玉。…君子. 於 cgjhsc.cgu.edu.tw -

#89.敦煌寫本研究年報

釋亡名,俗姓宗氏,南郡人,本名闕殆,世襲衣冠,稱為望族。……天 ... 《周書・列傳第三十二》尉遲運 ... 滕王の高閣江渚に臨み、佩玉鳴鸞歌舞罷む。 於 www.zinbun.kyoto-u.ac.jp -

#90.小玉巷仔內/「高嘉瑜和老婆誰漂亮?」李明賢答案遭慘電

NOWnews今日新聞最新直播節目「小玉巷仔內」,今(21)日中午12:00邀請「藍營大聲公」國民黨新科議員李明賢來作客,今天恰好也是李明賢太太尉遲佩玉的 ... 於 tw.yahoo.com -

#91.第 2002074595 的 943370349 了 255733044 在 197672850 ...

... 19256 一蹶不振 19255 上药 19255 西直门 19255 张敬轩 19255 本名 19255 句型 ... 12564 领命 12563 生养 12563 叶某 12562 尉迟 12562 主修 12561 神农架 12560 ... 於 www.plecoforums.com -

#92.尉遲家族簡介 - 每日頭條

尉遲 恭,亦稱尉遲敬德,是唐朝開國將領、凌煙閣功臣,後成為中國民間的門神。其國王尉遲婆跋繼位時,唐朝已經滅亡,他自稱「唐之宗屬」,改名為李聖天,自 ... 於 kknews.cc -

#93.[新聞] 「張鮭魚之夢」猛夾蝦超貪背影曝光同學一看:是本人

... 張鮭魚之夢」,因在媒體上哭訴改不回本名一夕爆紅,不過新聞曝光後,「張鮭魚之夢」接連 ... 推JCC: 尉遲佩玉以前好像在飛碟電台87F 03/22 08:32. 於 disp.cc -

#94.寫兄長的詩句詩辭,有關兄長的古詩辭大全,關於兄長的詩詞名句

... 移宮換羽, 使老夫見賢思齊; 回嗔作喜, 教他冠金搖鳳效宮妝, 佩玉鳴鸞罷歌舞; 老夫受無妄之愆, 與足下了平生之願。 ... 姓宋本名江。 ... 尉遲敬德也不如他。 於 cs.8s8s.com -

#95.劉若瑀- 维基百科,自由的百科全书

本名, 劉靜敏 ... 1990 鄺小萍· 1991 郎雄 · 1992 劉光純、尉遲佩玉· 1993 唐語謙、林瑜· 1994 無· 1995 陶大偉 · 1996 無· 1997 藍心湄 · 1998 無· 1999 趙自強. 於 dadapilan.com