建醮 種類的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦謝奇峰寫的 圖解台灣行業神明圖鑑:台南體傳統工藝 和林承緯,呂江銘的 天地一紙:李清榮的糊紙藝術都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自晨星 和台北市政府文化局所出版 。

遠東科技大學 創新商品設計與創業管理系碩士班 王堂亭所指導 莊凱婷的 廟宇建醮活動與地方文創產業之研究─以柳營代天院為例 (2021),提出建醮 種類關鍵因素是什麼,來自於柳營區代天院、地方文化產業。

而第二篇論文嘉南藥理大學 環境工程與科學系 楊奇儒所指導 黃敬甯的 菱角炭拜香空氣污染物與燃燒特徵之研究 (2021),提出因為有 拜香、菱角炭、農業廢棄物、懸浮微粒、燃燒效率的重點而找出了 建醮 種類的解答。

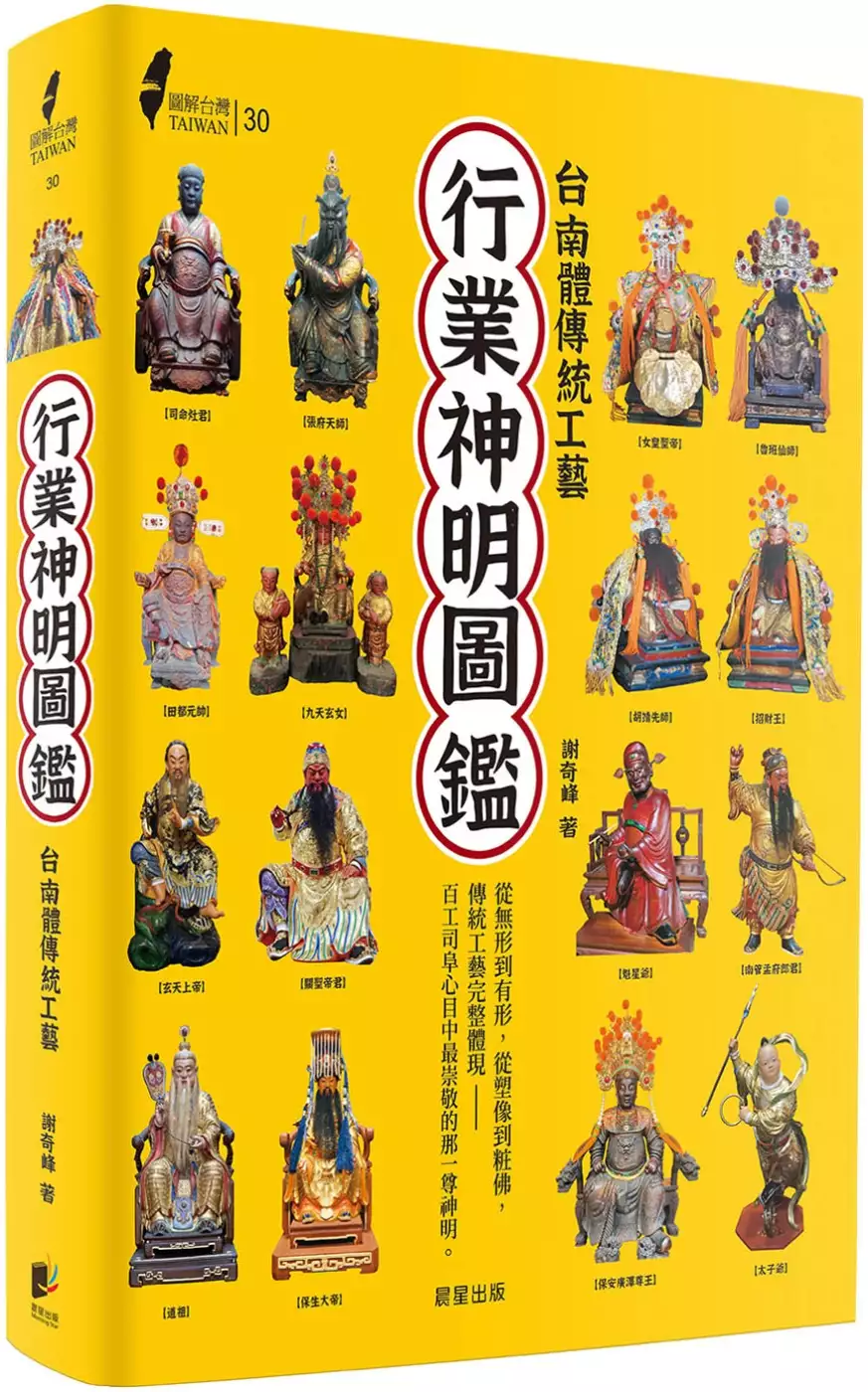

圖解台灣行業神明圖鑑:台南體傳統工藝

為了解決建醮 種類 的問題,作者謝奇峰 這樣論述:

從無形到有形,從塑像到粧佛,傳統工藝完整體現——百工司阜心目中最崇敬的那一尊神明。 台灣的行業神明祭祀源遠流長,行業神即百工百業的守護神,也是行業中俗稱的「祖師爺」。在趨吉避凶的心理因素影響下,祭祀者透過祖師爺神靈的庇佑,不僅可在工作上求得順遂心安,並能祈求增進所屬行業的繁榮與發展。本書即蒐羅各行業神明,從行業神明的緣起、沿革,到本身的工藝造像欣賞,帶給讀者迅速了解,百工百業為何而祭祀,尤其是以台南本土閣派工藝美學為重點,從中認識神明造像技藝展現的工藝造詣,以及如何鑑賞神明像造型美學。 「台南體」粧佛工藝的形成,是府城眾多粧佛匠師共同努力積累的成果,從代表人物泉州派西佛

國蔡心、福州派人樂軒林亨琛,至融合泉、福州二派優點的本土閣派陳金泳(派下弟子杜牧河、黃德勝、曾應飛、鄭賢仁、陳世偉等),還有外地來台南落地生根的林秋銘師傅,都在府城粧佛界占有一席之地。尤以台南閣派的工藝美學在消費市場獲得大家的青睞,粧佛師對於神像皮面彩繪細節的要求,以及工藝美術的追求完美與提昇從不間斷。 一尊神像不僅比例要好,氣勢要夠,神韻要佳,神像金身色彩也逐漸繽紛鮮活起來,因此帶動了注重神像彩繪的風潮。另方面,由於網路發達,加上信仰年輕化,新世代的年輕人已是消費市場的主力,他們有自己的想法,喜歡與眾不同,喜歡分享美學,而閣派追求裡外皆美的神像工藝,很自然吸引了年輕族群的目光,獲得年

輕人的喜愛,即使訂製交期漫長,也寧願等待,台南體細緻的神像工藝,甚至影響到各地粧佛業者,包含中國大陸地區的業者,紛紛模仿,至今成為全台神像指標性工藝。 本書特色 1.行業神即百工百業的守護神,也是行業中俗稱的「祖師爺」。以往在天人合一的古代,以及趨吉避凶的心理因素影響下,透過祖師爺神靈的庇佑,不僅在工作上求得順遂心安,並能增進所屬行業的繁榮與發展。本書即蒐羅各重點行業神明,從行業神明的緣起、沿革,到本身的工藝造像欣賞,帶給讀者迅速了解,百工百業為何而祭祀,以及如何透過各地經典神明造像的技藝,展現神明像的工藝追求。 2.台灣的行業神明祭祀源遠流長,過去所謂「三百六十行,行行出

狀元。」是基於只要努力就能出頭天的意思,但人的旦夕禍福有時候無法預測,對於未知的事情,「有燒香,有保庇」是普遍的心理需求,放到各行各業之中,也成為求得工作順利發展的期望,行業神明的重要性就不喻而明。本書繼《圖解台灣神明圖鑑》之後,針對貼近民生且耳熟能詳的行業守護神,介紹其特殊性與重要性,近距離鑑賞神明像工藝生成的過程與細節,除了讓讀者從歷史面認識神明來歷之外,並對神明造像工藝各面向能有深入淺出的了解。 民俗藝術專家學者 深摯推薦! 百工百業撐起一個繁榮興盛的社會,各行各業守護神庇蔭著子弟生活無虞。本書從台南出發,圖解行業信仰的古往今來。----張珣(中央研究院民族所所長)

謝奇峰長期耕耘府城的信仰習俗,經驗豐富而著作迭出。此次的行業神撰述,以實地的訪察紀錄,深具本土性,切合當代台灣的真實面貌。斯土斯神,本書值得推薦大家共賞。----李豐楙(政治大學名譽講座教授) 由等級社會到現代社會,行業識別無所不在。本書一目瞭然,帶你進入社會分工背後神聖與世俗緊扣的祕境。----丁仁傑(中央研究院民族所硏究員) 謝奇峰的《圖解台灣行業神明圖鑑:台南體傳統工藝》一書,可說是在神像研究三部曲著作後,另一本再次開拓神像研究新視界的好書。本書結合大量的文物與圖解,深入淺出地勾勒出神像背後所信奉的各行業的獨特性。----李建緯(逢甲大學文化與社會創新碩士學位學程教授兼主

任、文化資產與文物保存研究中心主任) 不只是工藝!不只是台南體!除了精讀府城,更遍覽台灣多種文化資產。言溢於題,物超所值!----邱彥貴(臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系助理教授) 深耕土地綻放繽紛花朵,長期踏查累積豐碩果實,透過本書多元視角系統性認識台灣行業神文化。----洪瑩發(政大華人宗教研究中心博士級研究員、臺灣宗教與民俗文化平臺執行長)

廟宇建醮活動與地方文創產業之研究─以柳營代天院為例

為了解決建醮 種類 的問題,作者莊凱婷 這樣論述:

本研究旨在以臺南市柳營區代天院為主軸,進行以急水溪流堿的遊王公信仰建醮相關文獻的資料收集,其中特別以三朝王醮的重要儀式與典藏文獻為重要依據,主要探討廟宇建醮活動與地方文創產業發展之研究,並進一步研究建醮的歷史、流程、特色以及在現代社會生活經濟型態驟變衝擊之下產生的諸多文化變遷,以利於宗教信仰發揚延續在地發展之宗教文化。本研究結果發現柳營代天院巡狩文化資產在臺灣社會的意義包括:(1)文化表現與實踐; (2)社區團結與象徵; (3)宗教與信仰作用及(4)傳統藝術與知識傳遞。因此,本研究針對文化創意產業與在地社區之結合建議如下: (1)建構生活的社區,使社區成為可以安居樂業的地方; (2)保存地方

的文物史蹟與文化資產; (3)反思全球化,提振社區競爭力的策略;(4)順應全球文化經濟的趨勢;及(5)使地方成為文化創意產業養成的基地。

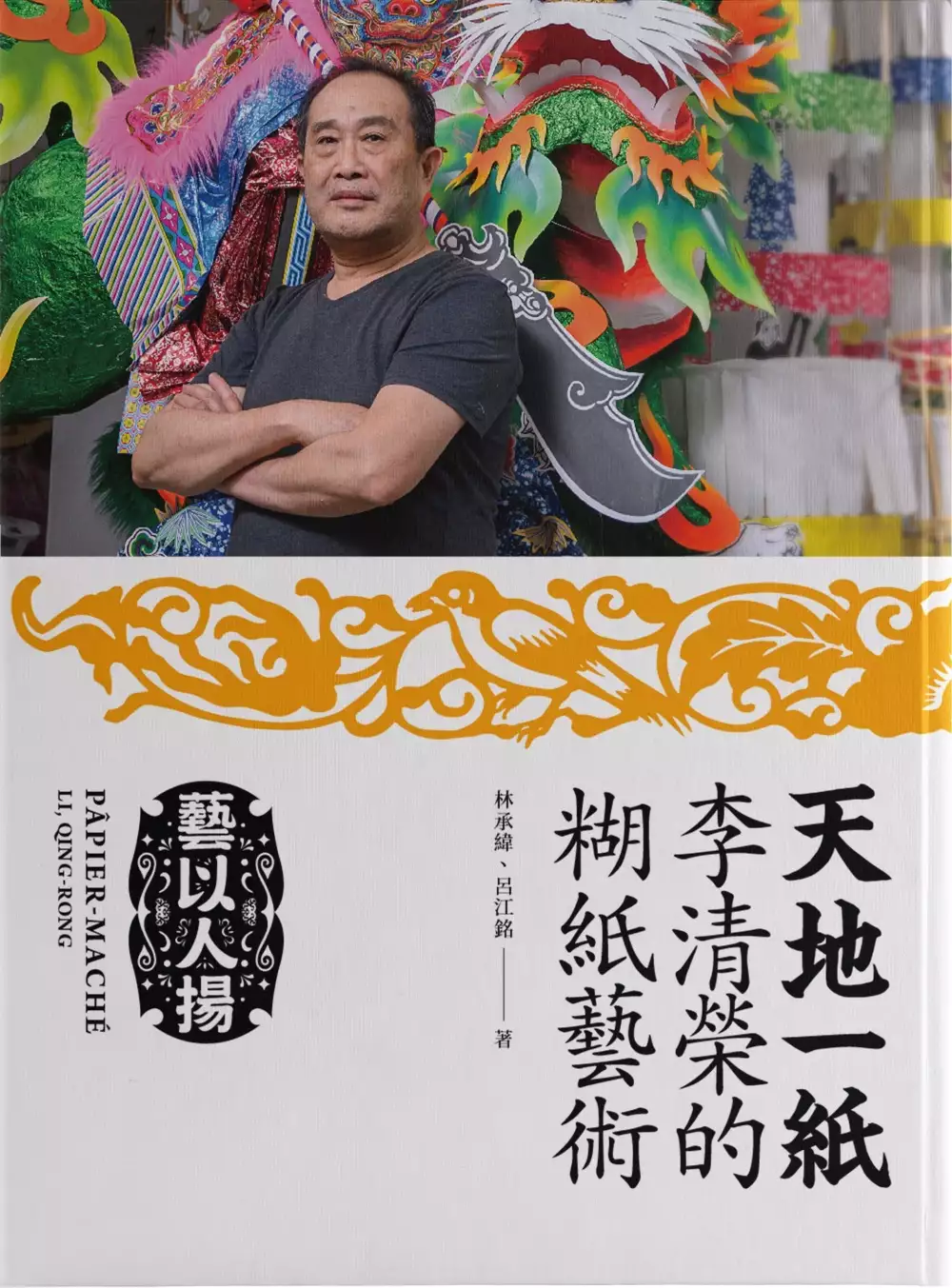

天地一紙:李清榮的糊紙藝術

為了解決建醮 種類 的問題,作者林承緯,呂江銘 這樣論述:

藝師李清榮,人稱「阿榮師」,出身祖傳三代的糊紙世家,技藝融合臺南、金門、臺北技法,青年時期受專業西式美術教育,在西方色彩欣賞、雕塑技巧、材料使用等美感與技巧的學習與訓練之下,創造出來的作品厚實飽滿、獨樹一格,在全臺醮事慶典與祈福法會大放異彩,也成為許多同業學習的對象。本書帶您瞭解臺北市無形文化資產的歷史與現況,並以李清榮的故事和眾多精彩照片,與您一同驚喜看見,傳統糊紙技藝如何在藝師手中發揚創新的活力。

菱角炭拜香空氣污染物與燃燒特徵之研究

為了解決建醮 種類 的問題,作者黃敬甯 這樣論述:

本研究主要為添加菱角殼生物炭(以下簡稱菱角炭)拜香燃煙之空氣污染物與燃燒特徵分析,拜香燃燒時會產生含有受到民眾關注的懸浮微粒物(PM)及其他空氣污染物,對於人體健康有相當之影響。本研究亦針對不同添加比例之菱角炭拜香進行燃燒溫度、燃燒時間、及燃燒速率等燃燒特徵進行探討,以高流量空氣採樣器之固相採樣模組,後段加裝抽氣機與氣體流量控制器進行拜香燃煙之懸浮微粒採樣,且使用多合一室內空氣品質監測器對其燃煙進行一氧化碳及二氧化碳濃度即時偵測並計算拜香燃燒效率。研究結果顯示,在拜香重量相同之情況下,菱角炭添加量達香粉之30%時,相較燃燒未添加之原始拜香懸浮微粒排放量將降低約46%,懸浮微粒質量產生率也降低

約30%。研究結果顯示添加菱角炭於拜香製程中雖會縮短燃燒時間(相較未添加之原始拜香減少20~37 %),但能提高拜香之燃燒溫度(相較未添加之原始拜香提高約36~51℃)。此外,拜香添加菱角炭含量達香粉之30%時,其燃燒拜香排放一氧化碳並無顯著影響,但產生之二氧化碳濃度卻明顯提升35%,經計算燃燒效率提高約12%,可見添加菱角炭於拜香中,將使熱值相對提升,並使燃燒溫度與燃燒速率有所提升。綜觀所述,由於廢棄菱角殼炭化後,具有高孔隙率、高比表面積及高熱值特性,將其添加於拜香製程中將能有效降低拜香因悶燒後所產生之懸浮微粒排放,減少對環境及民眾健康之衝擊。