張育成當兵的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李敏勇,陳博文,余岳叔,潘小俠,宋隆泉,謝三泰,許伯鑫,張芳聞,黃子明,邱萬興,侯聰慧,劉振祥,曾文邦寫的 自由之路.人權光影:美麗島事件(1979-2019)四十週年影像.詩 和羽弦的 相信火焰,但不相信灰燼:羽弦詩集都 可以從中找到所需的評價。

另外網站[分享] 張育成當兵去 :: 全台藥局網也說明:全台藥局網,轉貼自張育成官方臉書專頁https://facebook.com/YutheSouljaBoy/photos/a.1252278371457347/3967992116552612/ 今早育成當兵去嘍~ 12天後見有沒有覺得 .

這兩本書分別來自典藏藝術家庭 和釀出版所出版 。

國立臺灣師範大學 表演藝術研究所 何康國所指導 謝孟真的 臺師大表演所華文音樂劇人才培育與中國大陸巡演途徑探析 (2018),提出張育成當兵關鍵因素是什麼,來自於臺師大表演所、音樂劇人才培育、中國大陸音樂劇巡演。

而第二篇論文台南應用科技大學 生活服務產業系生活應用科學碩士班 游淑華所指導 李家溱的 台南漁村舊聚落女性長者的性別展演--視覺化分析的可行性 (2017),提出因為有 女性長者、性別展演、視覺分析的重點而找出了 張育成當兵的解答。

最後網站張育成閃兵風波:體育署列管選手不想打國際賽 - 關鍵評論網則補充:近日旅美球員張育成因拒絕代表隊徵召而引起球迷不滿,質疑其享有補充兵的好處,卻不理會五年列管的限制,批評其行為如同「逃兵」。

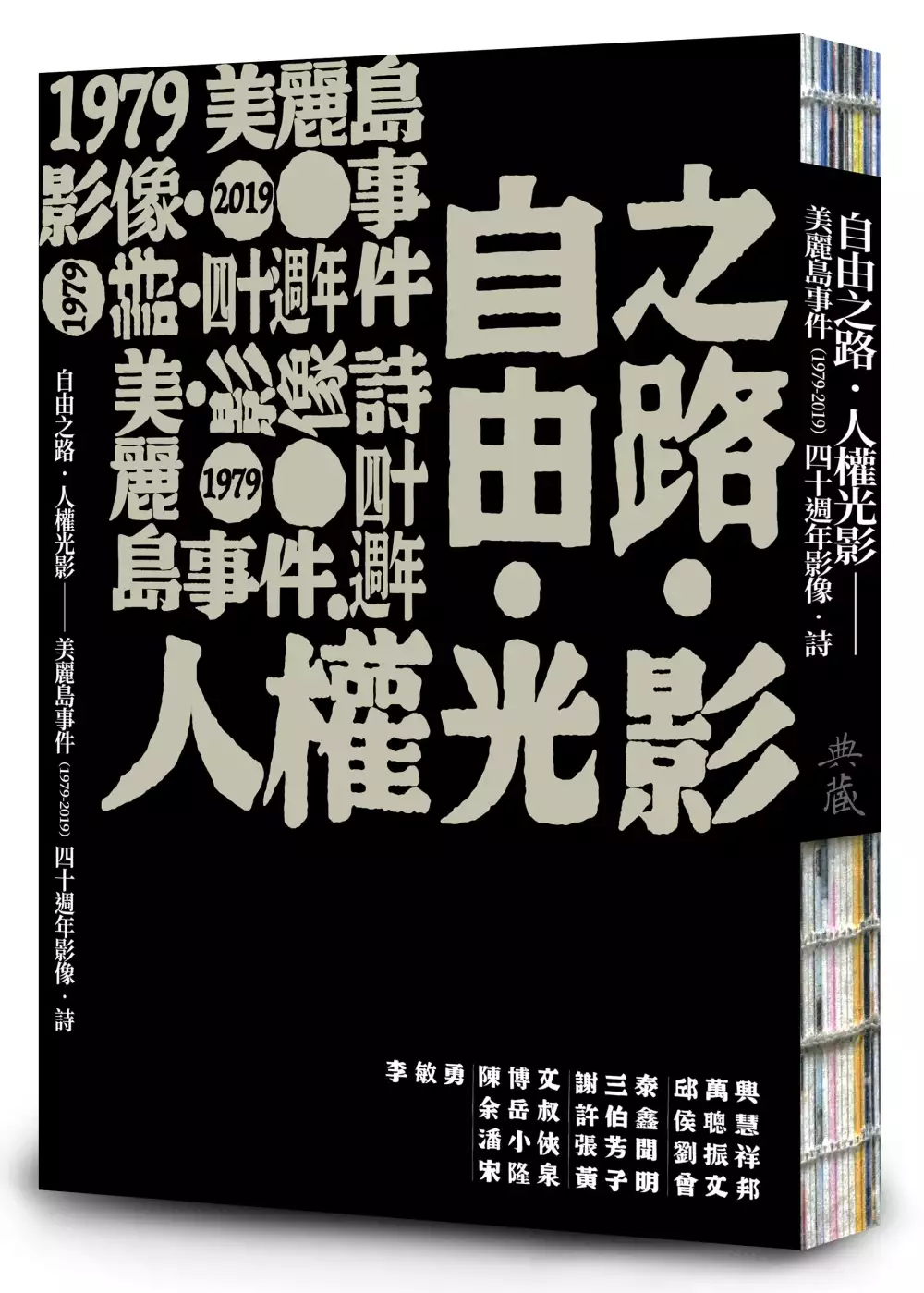

自由之路.人權光影:美麗島事件(1979-2019)四十週年影像.詩

為了解決張育成當兵 的問題,作者李敏勇,陳博文,余岳叔,潘小俠,宋隆泉,謝三泰,許伯鑫,張芳聞,黃子明,邱萬興,侯聰慧,劉振祥,曾文邦 這樣論述:

以詩為號角、為載體、為鑰匙,反思歷史裡的每一腳步; 以照片為血肉、為形樣、為雙眼,見證記憶中的每一場景。 詩人與十二位攝影師於美麗島事件後,四十年梭巡的台灣民主化形跡。 一九七九年十二月十日,發生於高雄的美麗島事件,至今已屆四十年。做為戰後台灣政治的分水嶺,之前的二二八事件(1947)若說是死㓕的低谷,這應該是再生的起始。 美麗島事件之後,中國國民黨政府以軍法、司法對所謂的「滋事份子」,分頭進行審判。事件本是先鎮後暴,但在國際,尤其是美國壓力下,不得不公開審判,相關過程成為戰後被戒嚴、宰制下,人民的政治教育,成為民主化,自由化的礎石。 一九八六

年,民主進步黨的成立;一九八七年,戒嚴令(1949~1987)的解除,奠基了之後李登輝以副總統、在蔣經國於任內辭世而繼任總統,並於一九九〇年,經國民大會選舉,成為總統,並於一九九六年,經由直選成為總統的台灣民主轉型之路。二〇〇〇年~二〇〇八年,陳水扁以民進黨人成為兩任總統;二〇〇八年~二〇一六年,馬英九再以中國國民黨人,連任兩屆總統;二〇一六年,蔡英文又以民進黨人成為總統,正進行二〇二〇年競選連任的努力。這都是後美麗島事件的發展。 後美麗島事件的政治發展,印記著人民的歷史,留存在文化的形跡。文學的詩、散文、小說…,藝術的攝影、繪畫、音樂⋯…作為歷史的記憶,也成為反思的見證。記憶詞,後美麗

島事件的歷史,不能只看以選舉呈現的政治;反思後美麗島見證,不能沒有文化的深層凝視。《自由之路,人權光影一一美麗島事件四十週年影像.詩》就是歷史、記憶、見證、反思。 以十二位攝影家:陳博文、余岳叔、潘小俠、宋隆泉、謝三泰、張芳聞、許伯鑫、黃子明、邱萬興、侯聰慧、劉振祥、曽文邦。他們都是馳聘在現場,穿梭於市民(社會)運動現場的新聞人,以鏡頭當筆,紀錄了自由之路、人權光影的攝影家,一百二十幀照片的演出。加上詩人李敏勇為每一位攝影家單元編詩各一首,共十二首呈現戒嚴風景的詩。 ◎本書指導贊助/國家人權博物館www.nhrm.gov.tw/ 策畫/財團法人台北市蔡瑞月文化基金會 協

力/鄭南榕基金會 出版/典藏藝術家庭

臺師大表演所華文音樂劇人才培育與中國大陸巡演途徑探析

為了解決張育成當兵 的問題,作者謝孟真 這樣論述:

臺灣華文音樂劇自1987年《棋王》問世後,至今已發展三十多年的時間,在這過程中,從最起始的發展方式,主要是依賴產業中劇團作品的推出在做發展的推進,直到十五、二十年後,才真正有學校投身音樂劇產業,進行產業人才培育的工作。作為現今臺灣第一間以華文音樂劇人才培育為主要發展目標的學校臺師大表演所,從2005年創所以來,至今已十四年的時間,孕育出了百位專業的表演者,本論文的主旨在探討臺師大表演所人才培育之方式、音樂劇作品之實踐,以及近年來與業界密切合作的中國大陸巡演部分途徑探析。從發展、師資、課程、設備…等學校資源,多面向的進行討論,加上與教授、畢業生、在學生的訪談做資料的佐證。研究結論顯示,學生對於

表演所的人才培育成效給予肯定的回饋,但對於師資、課程以及空間方面,仍有更多的空間可再充實、提升。最大的收穫在於表演所能夠提供學生與業界接軌的機會,以及人脈的累積,而在此表演所培育學生的基礎之上,於巡演中國大陸的實際經驗發現,僅管中國大陸表演藝術產業與市場持續成長,但臺灣表演及創作的優勢依然存在,受訪者期望臺師大表演所能夠以更完整的狀態面對,並持續累積相關經驗,得以更順利的經營。

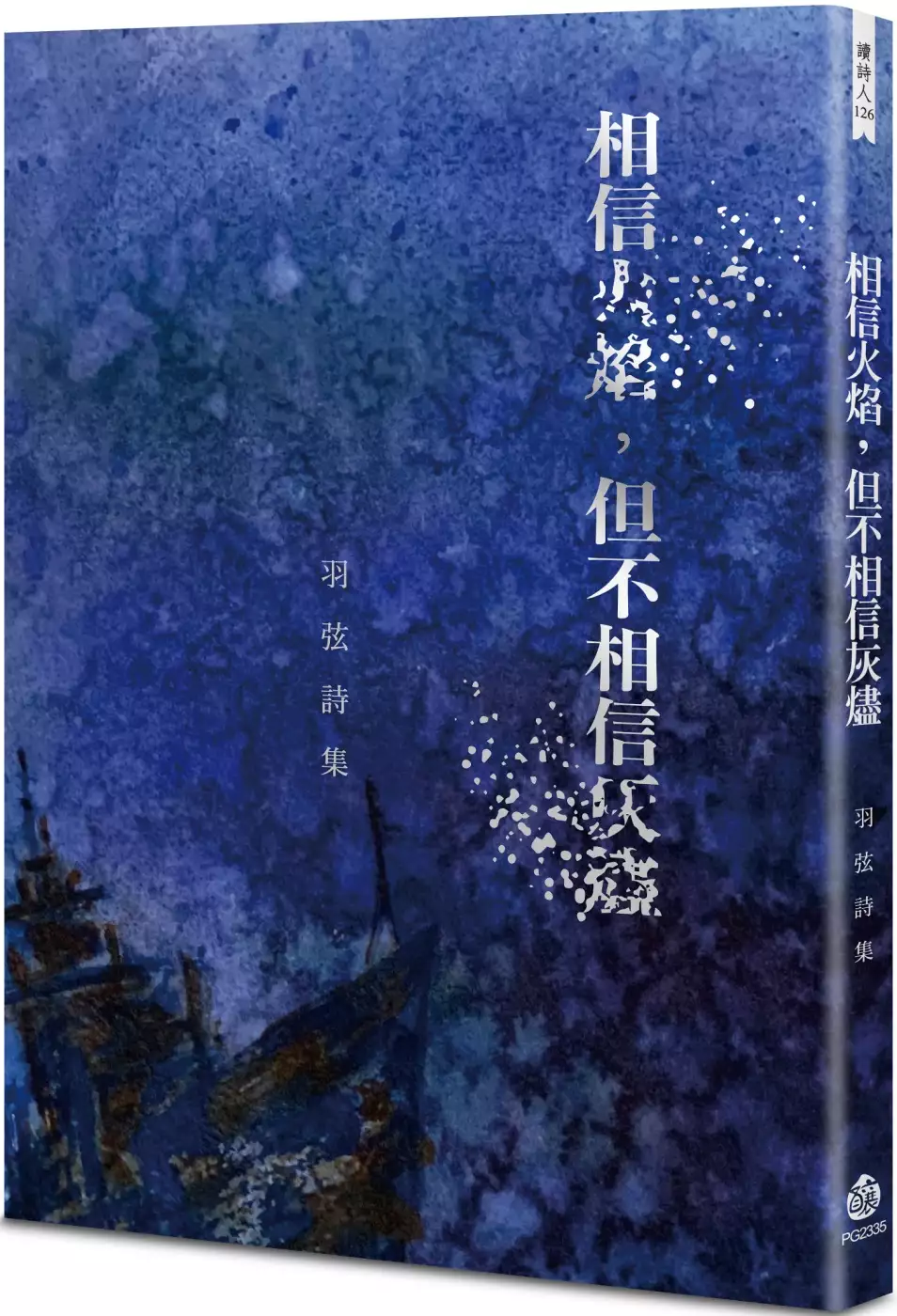

相信火焰,但不相信灰燼:羽弦詩集

為了解決張育成當兵 的問題,作者羽弦 這樣論述:

在頻繁遷徙的生活之中探找常駐的平衡, 在搖曳失序的夢境醒來,如長眠闇海的軍艦礁緩慢蝕鏽、崩解。 何以相信火焰,但不相信灰燼? 當詩人寫下文字,便以樸質的態度將思想鋪上一種真誠的色彩; 他具有熱情且關注社會,用青春的底氣叩問世界的紛陳萬象。 ============================ 從腳底削下 鬱鬱成繭的腳皮 彷彿曾經走過多遠的路,都回到了原點 ────────────────── 夜空是被放大的海 浮光點點宣示 宇宙孤獨旋轉,星光無意長駐此岸 男人泅泳其中 在每一道波浪的泡沫表面觸摸世界 ─

───────────────── 驅逐艦捲起一道道浪花 浪花盛開的地方,都是邊塞 ============================ 本書特色 ▲2019年首屆「後山文學年度新人獎」得獎詩集作品,也是作者首部詩集。 ▲董恕明(詩人、臺東大學華語文學系副教授)、洪書勤(詩人)、吳懷晨(詩人、臺北藝術大學教授)、鄭宇庭(新手書店創辦人)、蔡琳森(詩人)、林餘佐(詩人)名家強力推薦! ▲當詩人寫下文字,便以樸質的態度將思想鋪上一種真誠的色彩;他具有熱情且關注社會,用青春的底氣叩問世界的紛陳萬象。 名人推薦 董恕明、洪書勤、吳懷晨、鄭宇庭、蔡琳森、林餘

佐 |明若觀火.炙熱推薦| 當多數人都不問世事甚至厭世之時,有人還非常古典的保有憤世、用世之情。在羽弦身上不太有那種「時尚感」,甚至包括所謂的「老靈魂」,或許樸實本身就能深刻的傳達某些生命的稟賦。──董恕明(詩人、國立臺東大學華語文學系副教授) 翻開詩稿,驚喜於羽弦近年作品的豐富積累,不禁好奇是何種的人生歷程,造就了這樣慧黠、幽默、率真,而又兼備了可供讀者迴旋思索空間的詩作?也不禁反思自己,在類同的旅途中,會有什麼樣的創作?──洪書勤(詩人) 詩集中有眾多現代詩裡最為正宗且精準的抒情修辭,羽弦用字遣詞技巧成熟,聲調跌宕中,體現了楊牧所言:現代詩的靈魂在音樂性。──吳懷晨(

詩人、國立臺北藝術大學教授) 《相信火焰,但不相信灰燼》同時致力於轉述生活體驗下的細密閑美風物,以及性靈世界裡可供再現的寬幅景觀,它在二張面孔之間找到自我觀看現世的邏輯。──蔡琳森(詩人) 時間到底給詩人帶來了什麼?經過這一切之後,若再讀這些詩,會不會有雙重火焰燃起呢?真實世界裡一切都是時間的灰燼,詩雖抽象,但內容所述不也是具象的種種事物化為文字?──鄭宇庭(新手書店創辦人) 時下許多詩人的句子,往往是套過濾鏡後的產物,有種修飾後的詩感。但在此詩集中,幾乎是赤裸裸地展示生活,日子裡的詩意是未被拋光的珍珠,粗糙但實在。──林餘佐(詩人)

台南漁村舊聚落女性長者的性別展演--視覺化分析的可行性

為了解決張育成當兵 的問題,作者李家溱 這樣論述:

國內有關性別角色的質性研究多半以文字解析為主,甚少利用圖片分析,且多數性別教材都取自西方,較無本土特色,故本研究透過圖像的視覺分析,希冀探究女性長者在父權體制下性別經驗的內涵與建構。本研究對象為台南市安平三代同堂家庭與獨居的70歲以上女性長者各8位,總計16位,每位訪談1-2次,每次訪談約90分鐘。本研究係以訪談對話收集並繪製研究對象在童年時期的性別回憶,然後再以主題分析方式進行資料分析。分析素材包含訪談、回憶畫面與世代相關參考文獻,分析元素則包含人物訊息、情境訊息、文字訊息與世代訊息。 經資料分析後發現,在日常生活中時時進行性別的建構與內涵,並獲得以下結論:1.性別樣貌隱藏在日常生活中

,例如:飲食規範、空間規範、穿著規範、遊戲規範、生涯/職場規範等;2.性別規範無法規範機會,機會是透過能動性來加以掌握;3.性別規範在生活中亦有反例存在,例如哥哥透過煮食來照顧妹妹、妹妹代替當兵的兄長成為家中負責人;4.在性別角色規範之下,女性會在從事家務的過程中與性別角色規範進行妥協,進而想辦法生存。此外,本研究發現採取視覺分析可彌補過往純粹文字訊息的缺漏,並獲得以下結果:1.透過人物的表情訊息更精確掌握男女性遭受差異對待時的回應;2.透過畫面中的擺設、物件等場景,獲得許多生活過程中的隱微訊息,更確認性別差異的意涵;3.透過具象的畫面對照,能解讀許多文字所無法表現的性別訊息,深化對女性經驗的

理解;4.透過男女在畫面中的「同時性」對照,更加理解性別差異對主體所造成的影響。依據上述結果,本研究做出以下建議:1.性別平等教育課程應納入「做」性別的生活實例;2.老化教育課程應納入性別議題,以利從性別的視框理解高齡者的發展特徵與心理需求;3.性別教育教材應採用本土的經驗或故事,以利從生活中更加瞭解性別展演的細節與里程;4.未來研究可加入其他地區長者的性別經驗,更需加入男性長者的性別經驗,以深化對台灣本土性別內涵的理解。

想知道張育成當兵更多一定要看下面主題

張育成當兵的網路口碑排行榜

-

-

#2.[討論] 張育成應該算還在當兵吧

看到很多拿提早入伍跟兵單比喻不是吧張不是已經當12天然後被管制五年他現在比較像是國家專案給他放假現在要他收假吧當兵有收假要召回人還會問意願的喔 ... 於 ptthito.com -

#3.[分享] 張育成當兵去 :: 全台藥局網

全台藥局網,轉貼自張育成官方臉書專頁https://facebook.com/YutheSouljaBoy/photos/a.1252278371457347/3967992116552612/ 今早育成當兵去嘍~ 12天後見有沒有覺得 . 於 pharmacy.iwiki.tw -

#4.張育成閃兵風波:體育署列管選手不想打國際賽 - 關鍵評論網

近日旅美球員張育成因拒絕代表隊徵召而引起球迷不滿,質疑其享有補充兵的好處,卻不理會五年列管的限制,批評其行為如同「逃兵」。 於 www.thenewslens.com -

#5.不打經典賽遭球迷質疑去當兵張育成臉書遭嗆閃兵仔|#鏡新聞

旅美職棒球員 張育成 ,在未能獲得波士頓紅襪隊續約後,成為自由球員,為了備戰今年大聯盟春訓,傳出他婉拒台灣隊經典賽徵召,引爆球迷怒火, ... 於 www.youtube.com -

#6.昔被譏「逃兵阿成」曾說一句話張育成神預言被讚爆

張育成 此次加入世界棒球經典賽台灣代表隊前,因兵役問題引起風波,但經典賽打出好表現回應外界質疑和謾罵,面對「逃兵阿成」、「二兵阿成」等酸語,張育成 ... 於 sports.ettoday.net -

#7.張育成維基百科- 中職板 - Dcard

我們哪個男生不想免役的哪個男生不覺得當兵浪費時間的哪個男生在入伍時不是人生關鍵的不管是大聯盟選手還是上班族工程師該盡的義務就是要盡. 於 www.dcard.tw -

#8.原本被譙「逃兵」!張育成關鍵兩分砲扮英雄球迷

事實上,張育成2019年獲得「補充役資格」,但原本婉拒參加經典賽,遭網友怒轟「逃兵不想打wbc,就回來當兵。」如今張育成扮演致勝功臣,讓網友 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#9.張育成「義不容辭」參加經典賽體育署親自這樣解釋兵役問題

由於張育成目前以補充兵役列管5年,依規定有受徵召參賽的義務,偏偏他之前透過經紀公司放話,婉拒參加明年經典賽,也在網路上被砲轟「乾脆抓回來當 ... 於 tw.nextapple.com -

#10.張育成- 维基百科,自由的百科全书

張育成 (英語:Yu-Cheng Chang / 登錄名:Yu Chang,1995年8月18日-)是臺灣臺東縣出身的職業棒球選手,阿美族人,守備位置是內野手,現時效力於美國職棒大聯盟波士頓 ... 於 zh.wikipedia.org -

#11.最強大聯盟野手張育成不打經典賽網友炸鍋怒轟:回來當兵 - 太報

世界棒壘球總會(World Baseball Softball Confederation)棒球經典賽,將於今年3月開打,台灣隊將在1月6日繳交35人名單,不過最新消息傳出,張育成 ... 於 www.taisounds.com -

#12.張育成開轟太嗨!現場球迷玩波浪舞 - MSN

151公里速球,他一棒轟出中外野全壘打,現場球迷都嗨翻天,玩起波浪舞。 張育成原本在經典賽一開始表態可能無法參賽,卻引發不少球迷抗議,尤其是兵役部分 ... 於 www.msn.com -

#13.張育成當兵 - 桃園電子報

經典賽張育成被酸逃兵阿成!本尊高EQ回應 ... 張育成先前一度拒絕經典賽,由於有著補充兵役列管5年身分,引起外界討論,不過最後在中職會… 於 tyenews.com -

#14.原本被譙「逃兵」!張育成關鍵兩分砲扮英雄球迷 - 三立新聞

事實上,張育成2019年獲得「補充役資格」,但原本婉拒參加經典賽,遭網友怒轟「逃兵不想打WBC,就回來當兵。」如今張育成扮演致勝功臣,讓網友 ... 於 www.setn.com -

#15.體育署列管選手不想打國際賽,算是逃兵嗎? - 法操

也就是說,就算張育成到最後都還是表態拒絕打WBC,也僅會影響其補充兵的資格,並不會因此馬上就觸犯妨害兵役罪、在法律上成為逃兵,這些問題必須要等到其 ... 於 follaw.tw -

#16.張育成如何由黑轉白到發光,聊列管選手的必要性|矮袋鼠律師

如果沒有參加集訓或比賽,原本補充兵的行政處分就會被「依法廢止」,簡單來說,不乖乖接受徵召,就需要回歸一般兵的規定,服滿一年(或四個月)的兵役。 而 ... 於 vocus.cc -

#17.棒球網紅名人都幫張育成講話! 台南Josh逆風批:擺明喬兵役

旅美棒球好手張育成近日因列管球員身分婉拒打經典賽,讓球迷氣炸怒轟逃兵,不過今(3日)他與中華職棒大聯盟會長蔡其昌會談後改口,承諾若入選中華隊 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#18.經典賽/張育成開轟太嗨!現場球迷玩起波浪舞

151公里速球,他一棒轟出中外野全壘打,現場球迷都嗨翻天,玩起波浪舞。 張育成原本在經典賽一開始表態可能無法參賽,卻引發不少球迷抗議,尤其是兵役部分 ... 於 www.nownews.com -

#19.張育成被笑「逃兵阿成」!球迷瘋狂「1動作」本尊高EQ回應

張育成 先前一度拒絕經典賽,由於有著補充兵役列管5年身分,引起外界討論,不過最後在中職會長蔡其昌協調下,張育成當時表態如有入選一定義不容辭。但網 ... 於 www.4gtv.tv -

#20.觀點投書:可能地職棒逃兵張育成,國家拿什麼抗中保台?

知名Youtuber台南JOSH就認為:如果張育成不在WBC經典賽名單當中,會讓人覺得國際賽就是一個棒球圈的人互相喬兵役的手段。而不單單只是棒球圈,當擁有資源 ... 於 www.storm.mg -

#21.張育成經典賽敲關鍵追平2分砲跑壘敬禮外媒也好奇[影] - 中央社

張育成 此次加入世界棒球經典賽台灣代表隊前,因兵役問題引起風波,但經典賽打出好表現回應外界質疑和謾罵,面對「逃兵阿成」、「二兵阿成」等酸語,張 ... 於 www.cna.com.tw -

#22.婉拒棒球經典賽挨轟「逃兵」 張育成30字吐心聲| 鏡週刊

而他在2019年透過亞錦賽取得12天補充役資格,目前仍在5年列管期內,根據「國家體育競技代表隊服補充兵役辦法第6條」,列管球員在列管期間內應依體育署指定 ... 於 today.line.me -

#23.大家可以回家啦!張育成不用當兵了,餅總也解套了! 經典賽 ...

大家可以回家啦!張育成不用當兵了,餅總也解套了! 經典賽台灣隊多了一個大聯盟內野砲,台灣加油! #棒球#經典賽#WBC #張育成. 於 www.facebook.com -

#24.林子偉張育成等亞錦賽破兵 - 中華日報

亞錦賽攸關奧運棒球資格賽門票,旅外球員林子偉、張育成兵役問題待解,有望披上中華隊球衣。 外界關注亞錦賽徵召列管球員及旅外球員名單, ... 於 www.cdns.com.tw -

#25.[討論] 認真分析張育成目前的兵役身份- 看板Baseball

第一,張育成有沒有當兵? 有!當了12天http://i.imgur.com/E5dzbea.jpg 當時因為亞錦賽符合申請服補充兵役資格, 張育成也當了12天所以說張育成完全 ... 於 moptt.tw -

#26.為什麼張育成一定要當兵?又為什麼男生一定要當兵 ... - YouTube

張育成 #兵役#經典賽#義務役2023的第一支片我就感冒不能準時上希望大家會喜歡這次的新議題2022自由市場洋基操作評比:https://youtu.be/Q0T5UfWYqzE哪些 ... 於 www.youtube.com -

#27.義務兵役延長為一年張育成「打不打經典賽」引熱議 - 民眾日報

原本僅是「個人職業生涯與披國家隊戰袍」的單純取捨,在敏感時間點扯上兵役延長、12天補充兵與列管制度,引起球迷熱議。 我國旅美職棒好手張育成(取 ... 於 www.mypeoplevol.com -

#28.婉拒WBC徵召!網譏「逃兵仔」 張育成回應這樣說 - 中天新聞網

消息曝光後,大批球迷相當不滿,認為張育成2019年獲得補充役資格,目前仍是列管身分,怒轟「不想打wbc,就回來當兵。」 於 ctinews.com -

#29.張育成不打經典賽?球迷怒轟「逃兵仔」 本人回應了 - 東森新聞

消息曝光後,大批球迷相當不滿,認為張育成2019年獲得補充役資格,目前仍是列管身分,怒轟「不想打wbc,就回來當兵。」 ▽張育成婉拒參加WBC,強調 ... 於 news.ebc.net.tw -

#30.[討論] 認真分析張育成目前的兵役身份- Baseball板- Disp BBS

第一,張育成有沒有當兵? 有!當了12天當時因為亞錦賽符合申請服補充兵役資格, 張育成也當了12天所以說張育成完全沒有當兵是錯的第二,張育成當完兵 ... 於 disp.cc -

#31.運動員「不想當兵」的最好示範!他帶隊奪金不僅免役還成國民 ...

不過近期創下「大聯盟最多轟的台灣選手」張育成,他透過經紀公司和世界棒球經典賽(WBC)台灣隊總教練林岳平表達不參加意願,不過因為仍然在列管期 ... 於 sportz.im -

#32.RE:【心得】《做人與做事》張育成事件之我思- 棒球運動推廣

我正想看到二兵張育成到新訓中心報到,四個月而已嘛! ... 鼓勵阿就只是說兵役就是能減就減能免就免不然替代役制度跟補充兵我爸也是認為那不叫當兵. 於 forum.gamer.com.tw -

#33.經典賽/不介意被叫永遠忠誠張育成:沒有氣氛不好玩| 運動新聞

張育成 先前一度婉拒參加經典賽,但因有著補充兵役列管5年身分,引起球迷大肆討論,最後在中職會長蔡其昌深談後,決定義不容辭加入,不過網路上「逃兵成」 ... 於 m.match.net.tw -

#34.張育成開轟太嗨!現場球迷玩波浪舞 - PChome Online 新聞

張育成 原本在經典賽一開始表態可能無法參賽,卻引發不少球迷抗議,尤其是兵役部分的問題,還要他去當兵,不過張育成也不以為意,反而順利開轟,一舉讓 ... 於 news.pchome.com.tw -

#35.張育成當兵 - 民視新聞網

經典賽/張育成被笑「逃兵阿成」!球迷瘋狂「1動作」本尊高EQ回應. 於 www.ftvnews.com.tw -

#36.經典賽/張育成返台備戰吳念庭30歲首披戰袍

旅美的張育成、和旅日的吳念庭,在這兩天陸續報到,加入訓練。吳念庭說,30歲了才第一次當 ... 經典賽/中華隊練習賽實戰操兵張育成展現在美訓練成果. 於 news.pts.org.tw -

#37.不打經典賽就得當兵?張育成臉書遭嗆「閃兵仔」

我國旅美好手張育成傳出婉拒參加棒球經典賽(WBC),他是自由球員身份,不巧又撞上兵役改回1年的議題,張育成出生於1995年(民國84年次),國防部 ... 於 www.chinatimes.com -

#38.MLB/張育成鎖定大聯盟合約已有多支球隊報價 - 人間福報

旅美球員張育成因婉拒經典賽中華隊徵召,許多球迷不滿要求他回來當兵,甚至在棒球維基百科中綽號一度被竄改成「逃兵阿成」、「二兵阿成」等,張育成 ... 於 www.merit-times.com -

#39.張育成自嘲「逃兵成,報到完畢」 老婆說 - TSNA

張育成 在去年年底透過經紀公司跟中華隊總教練林岳平連絡,婉拒參加經典賽中華隊,因為張育成是是補充役列管球員,如果拒絕徵召就要回來當兵,網友在網路大 ... 於 tsna.com -

#40.麥克瘋/張育成大轉彎願打中華隊補充兵資格未來須慎思

張育成 在2019年登上大聯盟,年底參加亞錦賽取得補充役資格,得以不受兵役限制出國挑戰,過去四年雖然大聯盟四處遊走沒有固定上場機會,但累積的先 ... 於 bccnews.com.tw -

#41.[分享] 緯來訪問張育成影片張:我不要當兵 - PTT評價

看板Baseball標題[分享] 緯來訪問張育成影片張:我不要當兵作者. Augustus5. (天母李聖傑)時間 Feb 27 00:52:15 2023 推噓80 推:100 噓:20 →:52. 於 ptt.reviews -

#42.[分享] 緯來訪問張育成影片張:我不要當兵- 看板Baseball

[分享] 緯來訪問張育成影片張:我不要當兵. +收藏. 分享. 看板Baseball作者Augustus5 (天母李聖傑)時間32分鐘前發表 ( 2023/02/26 08:52 ), 編輯推噓12( 12推 0噓 2→). 於 www.pttweb.cc -

#43.經典賽張育成跑壘敬禮外媒也好奇(視頻) - 新唐人電視台

張育成 此次加入世界棒球經典賽台灣(中華)代表隊前,因兵役問題引起風波,但經典賽打出好表現回應外界質疑和謾罵,面對「逃兵阿成」、「二兵阿成」等酸語, ... 於 www.ntdtv.com -

#44.球迷昔譙「逃兵不打就回來當兵」今為張育成鼓掌網友

不過,2019年獲得「補充役資格」的張育成原本婉拒參加經典賽,遭網友抨擊:「逃兵不想打wbc,就回來當兵。」如今張育成扮演致勝功臣引發熱議,讓網友 ... 於 newtalk.tw -

#45.經典賽》當初寫下「總有一天一定會為我鼓掌」 張育成說到做到

張育成 在熱身賽就展現火燙手感,對於兵役風波也是正面以對,不僅接受「永遠忠誠」當作出場語,也接受球迷的「二兵」、「逃兵」等綽號,後來就連上壘時 ... 於 sports.ltn.com.tw -

#46.經典賽/不介意被叫永遠忠誠張育成:沒有氣氛不好玩 - 聯合報

張育成 先前一度婉拒參加經典賽,但因有著補充兵役列管5年身分,引起球迷大肆討論,最後在中職會長蔡其昌深談後,決定義不容辭加入,不過網路上「逃兵成」 ... 於 udn.com -

#47.經典賽/網友酸張育成為何可婉拒出賽? 答案在這裡 - TVBS新聞

張育成 在2019年亞錦賽獲得了「補充役」資格,而根據「國家體育競技代表隊服補充兵役辦法第6條」,若球員在列管的5年之內,若國家徵召參加大型國際 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#48.張育成「目前」婉謝WBC 是誰不仁?是誰不義? - MLB - 棒球

討論這問題必須先知道故事背景,張育成是在2019年亞錦賽結束後,取得12天補充役資格,根據「國家體育競技代表隊服補充兵役辦法第6條」規定,享有該資格 ... 於 www.sportsv.net -

#49.經典賽/原被罵逃兵!張育成「關鍵兩分砲」登大聯盟官網激動 ...

其實,張育成2019年獲得「補充役資格」,但他原本是婉拒參加經典賽的,當時一度遭網友怒轟「逃兵不想打WBC,就回來當兵。」現在張育成成了中華隊的 ... 於 www.ctwant.com -

#50.義務兵役延長為一年張育成「打不打經典賽」引熱議 - LIFE 生活網

原本僅是「個人職業生涯與披國家隊戰袍」的單純取捨,在敏感時間點扯上兵役延長、12天補充兵與列管制度,引起球迷熱議。 我國旅美職棒好手張育成(取 ... 於 m.life.tw -

#51.[新聞] 張育成敲出關鍵2分砲為何要「敬禮」中華- 看板Baseball

張育成 此次加入世界棒球經典賽台灣代表隊前,因兵役問題引起風波,但經典賽打出好表現回應外界質疑和謾罵,面 ... 推mars1985: 懷念當兵 03/11 08:22. 於 www.ptt.cc -

#52.張育成敲2分砲「敬禮」受矚!昔被罵逃兵今眾人為他鼓掌

張育成 陷入兵役風波時,曾在IG發限時動態吐露心聲「求神按手在每一個人身上,總有一天每個人一定會為我鼓掌。神愛每個人」,昨天張育成精彩表現,果真讓全 ... 於 news.ttv.com.tw