形式主義結構主義的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳冠中寫的 馬克思主義與文學批評 和黎活仁,楊慧思,楊宗翰的 閱讀白靈都 可以從中找到所需的評價。

另外網站结构主义的含义(它是什么,概念和定义) - 表达方式- 2022也說明:这被称为结构人类学。 因此,对于结构主义者而言,文化表现形式背后是潜在的结构和意义机制,其含义由一个不明显但存在 ...

這兩本書分別來自牛津大學 和秀威資訊所出版 。

國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系碩士班 王福瑞所指導 陳冠中的 關於沈浸自己,我說的其實是 (2022),提出形式主義結構主義關鍵因素是什麼,來自於沈浸自己、做壞自己、現場非在場、在場非現場、特別的真實、誤導真實、專屬XXX的真實、無線電、虛構藝術。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 音樂學系 呂淑玲所指導 郭愛丹的 布拉姆斯《大學慶典序曲》與《悲劇序曲》之探究與指揮詮釋 (2021),提出因為有 布拉姆斯悲劇序曲、序曲、大學慶典序曲、悲劇序曲的重點而找出了 形式主義結構主義的解答。

最後網站時報悅讀:寫作的零度(BD0005) 結構主義則補充:巴爾特(1915—1980)是當代法國著名文學理論家和批評家,法國結構主義人文思潮的主要 ... 文學形式面研究的側重不僅輕忽了傳統的哲學式與歷史學式的文學研究,也輕忽了 ...

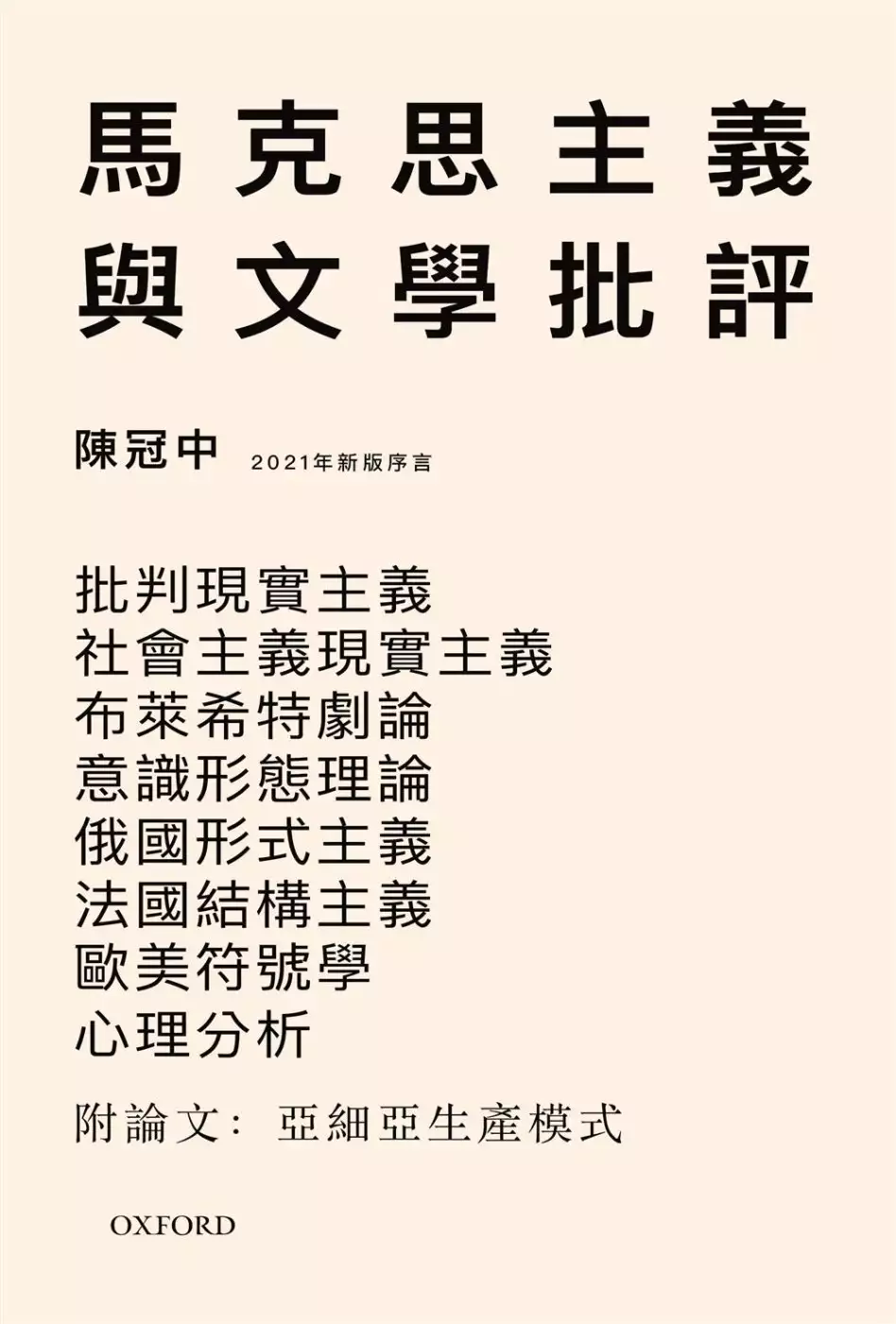

馬克思主義與文學批評

為了解決形式主義結構主義 的問題,作者陳冠中 這樣論述:

中文書中第一本有系統地介紹人本馬克思主義、亞爾杜塞爾派馬克思主義、俄國形式主義、結構主義、符號學及主體理論,並旁及各思潮對文學批評的影響。正如任何負責任的思想介紹,本書文字濃縮準確,深入淺出,提綱挈領地在煩多資料中整理出脈絡,條理分明。無論你關心的是文學、馬克思主義或西方尖端思潮,本書是不可缺少的種籽讀本。這次重印,除了改正一些排校錯誤外,作者新寫了一篇新序言概述馬克思主義在香港的歷程。

形式主義結構主義進入發燒排行的影片

「#儀式感」這個詞彙,最近好像很紅(其實已經紅一陣子了),勵志書籍、雞湯文章、化妝品廣告、家電用品文宣,都要強調給自己的生活一個「儀式感」。到底這個概念是怎麼來的?又是怎麼被流行與操作的?儀式感帶給當代社會與當代人們甚麼樣的啟發、功能與批判呢?今天我們就來談:#為何我們需要儀式感?

.

從Google Trend的關鍵字分析來看,在繁體中文世界中,近藤麻理惠《#怦然心動的人生整理魔法》2011年的書籍出版,與2019年Netflix的實境節目播出,符合「儀式」與「儀式感」兩個關鍵字的增長。在日本反而沒有這樣的關鍵字搜尋趨勢。而從百度指數的關鍵字分析來看,台灣與中國在「儀式感」一詞的數據趨勢上更加類似,大致上是從2018年開始至今,儀式感被開始被強調。

.

從數據上的顯現可推論,一方面因為《怦然心動的人生整理魔法》文本的流行,帶動台灣大眾對生活儀式感的關注,另一方面,2018年起中國對於儀式感的論述也大幅的上升。其中包含了各種媒體文本的傳頌引用,大眾讀物書籍的出版,商業廣告與商品的運作。當然,從結構化理論的角度來看,這也是源自於高度(晚期)資本主義現代生活的盈充,「儀式感」成為一種現代人對峙社會結構的方式。

.

📌#今天的內容有

.

▶ 為甚麼要儀式感?

▶ 「儀式感」變成流行語

▶ 儀式理論的解釋

▶ 流行文化中所談到的「儀式感」

▶ 儀式感的商品邏輯:販售儀式

▶ 邁向幸福還是渴望幸福

.

📣#firstory 聽這裡 :https://open.firstory.me/story/ckf4zhovx5c2n0854a0pggzk8?ref=android

.

📣#spotify 聽這裡:https://open.spotify.com/episode/3yqb4436c1xX1cqEZEi0zW?si=r0-NQm1GQQ2tqTY1buSwpQ

.

💻#FB 完整論述看這裡:https://www.facebook.com/208541192666847/posts/1570123626508590/

.

.

\\\\\ 完整論述 \\\\\

.

▓ #儀式的起源

.

不過當我們朗朗上口儀式感,你有想過那「儀式」(ritual)是甚麼嗎?在法國社會學家Émile Durkheim(1912)的《宗教生活的基本形式》中表示,宗教很明顯是一種「社會性的事物」,其由信仰和儀式兩個範疇組成,並且將世界化分成相互對立的兩類:神聖事物和凡俗事物,兩者的區隔透過禁忌維持。Durkheim認為,信仰是觀點(opinion)的表達,存在於表徵(representations)之中,並且表達了神聖、凡俗事物之間的性質與關係;而儀式產生於行為方式,並且規定在神聖事物前如何行事。簡單來說,信仰與儀式就好比於思維與行為。

.

所以儀式就是一個連結「神聖」與「世俗」的行為方式。可是為甚麼我們要連結這兩者呢?人類學家Victor Turner(1969)在《#儀式過程》中解釋,經過儀式過程的三個階段:分隔(separation)、閾限(liminal)、回歸(return),人們就可以從百般無聊的日常世俗,經歷特殊體驗、曖昧模糊的非常神聖,最後再重新連繫現實。這樣的儀式性過程,重整人類的社會結構與生活秩序,獲得意義上的舒放圓滿。

.

▓ #當代流行文化中的儀式感

.

不知道從哪裡開始發展出來的,網路的文案定義,「儀式感」是源自於《#小王子》故事裡所說道:「儀式感就是使某一天與其他日子不同,使某一片刻與其他時刻不同」。從前面人類學的討論來看,這個定義的確沒問題,但《小王子》絕對不是源起,應該只是個「宣傳」。

.

從大眾流行讀物來看,李思圓《生活需要儀式感》(2018)告訴讀者,生活細節的留意與經營,可以讓每日生活回到關注自己的感受當中,打造一個屬於自己的特殊時空。高瑞灃的《儀式感:把將就的日子過成講究的生活》(2018)也是強調「思考生活,了解自己」,進而重塑人生價值與意義。前兩者算是一種儀式觀點的生活應用,並且著重在美學與心理學的關聯性上。

.

Theresa Cheung的《儀式的力量:成功人士的日常──個個都有自己的一套標準動作》(2018)就比較神奇一點,他把儀式感與成功關係在一起,「成功人士都在做的標準動作,天天如此」。提供些達到成功人生的步驟。總體而言,「儀式感」論述告訴當代的人們,應該追求幸福快樂的主體,應該拒絕潦草的生活秩序,並且將傳統意義上宗教生活中的儀式方法,轉向注重個人生活的「#體驗」。那是一種在宗教匱乏年代裡的世俗信仰。

.

▓ #資本主義下的儀式感

.

有趣的是,從2018年開始,伴隨著大量的儀式感討論,強調「儀式感」的商品也突然增長。「護甲儀式感」、「護膚儀式感」、「汽車體設計儀式感」、「果汁機儀式感」,甚麼都可以有儀式感。宗教儀式的神聖性功能,因個人主義化的世俗趨勢,被吸收到商品的設計與資本主義的邏輯中,說服人們只要經過日常消費,就能獲得聖靈充滿。

.

在商品的設計中,儀式感被視為一個綜合的體驗系統。儀式感是在儀式活動中,形成的對形態、色彩、結構、材質、節奏、秩序、氣味、流程等綜合性的感官體驗,並且強調其給人帶來的愉悅、神聖、莊重、敬畏的情感。身體的經驗透過商品的細膩參與過程,招回在理性世界中被抹平的自己。

.

在這個晚期資本主義的社會中,傳統宗教信仰式微,世俗化、個人主義化的精神興起,那些渴望在來世獲得救贖的宗教信念已然緩不濟急,「儀式感」所宣傳的私人化、看得見的、當下在世、立馬解決人的精神困境的目的,反映著我們的新興信仰(丁仁傑,2001)。弔詭的是,不正是現代資本主義社會將我們推入這個牢籠嗎?

.

儀式感的挪用,同時反映了我們這個時代的渴望與失望、解藥與毒藥。

|

跟我討論儀式感設計的品牌就是 For Twenty 敏弱肌專業保養 😁

|

#參考文獻

.

1. Durkheim, É. (1912). Les formes élémentaires de la vie religieuse: le système totémique en Australie (Vol. 4). Alcan.

2. Turner, V. (1969). The ritual process: Structure and anti-structure. Routledge.

3. 丁仁傑. (2001). 當代台灣社會中的宗教浮現: 以社會分化過程為焦點所做的初步考察. 台灣社會研究季刊, (41), 205-270.

關於沈浸自己,我說的其實是

為了解決形式主義結構主義 的問題,作者陳冠中 這樣論述:

此書面報告書寫從個人迷戀於「音」出發,回溯「音」愛好者的身份過渡到 以「音」作為創作思考的歷程,爬梳「音」與聲音藝術間之外的研究,進而追究 「音」作為主體之下,去聲音藝術化的「音」,如何勾勒出「音」的主體性。在 此「音」主體性的建構過程,必需同時進行解構主體性化,也就是說當「音」有 了結構性的系統,「音」也就不在是「音」了。以「音」作為書寫(創作)的對 象,本身就極為弔詭,「音」是無法明確地被定義的,當本文試圖接近「音」主體 性的過程,以及「音」作為創作的思考對象,便是「音」趨向消逝死亡的時刻, 「音」始終面對自身的抵抗性,不得不提醒筆者在整個書寫過程(創作

過程),需 要摧毀書寫結構(作品的形式內容)。以上的文字原寫於西元二零二一年三月十八日, 改寫於西元二零二一年十一月三十日,這些文字以「先將來時」的時態預言著未來, 我在西元二零二一年九月二十三日決定摧毀書寫結構的這一個動作。「只好做壞自己」,是經過疫情之後,重新梳理自我與創作的關係,原先關於「音」 的章節書寫,只保留了「噪動史」的部分放在後記裡面。書寫主軸將重新定位在新作 上面。《代號:劇場的原始積累》因疫情取消公開展演,在無法繼續往下推動進展之 下,取而代之的是,奠基在「只要不睡覺,就會有時間了」這一句話為核心發展的作 品,保留了「無線電」聲音技術作為發展,但這個作品並不是要直接以劇場的

形式去 回應有關劇場的勞動問題,《非得要錯過些什麼》透過與表演者的共創,試圖從「活」 的身體擾動展覽的界線,製造出非在場的真實。

閱讀白靈

為了解決形式主義結構主義 的問題,作者黎活仁,楊慧思,楊宗翰 這樣論述:

本論集收錄論文可分幾大類: 一、中國傳統文學理論,以詩話詞話為大宗,如果能夠像巴赫金化腐朽為神奇,亦可以光照四海。 二、其次是西洋古典主義到新批評,諸如崇高、移情、審美,以致新批評的反諷、悖論、仍有其生命力,這次也有林餘佐、羅文玲(一部分)之作;巴什拉與容格原型,較為接近,這次論文有蕭蕭、黎活仁、韓紅豔、雷亞東、余境熹(《五行詩》)諸作。 三、由俄國形式主義、結構主義到解構主義,有余境熹、王蓉、吳燕南、李燦、周思諸作。 四、語言學方面如方環海∕沈玲、余境熹(音樂美)之作。 五、哲學如中國哲學和現象學,這次有劉益洲、紀明宗之作。 六、生態文學有沈玲∕方環海、韓紅豔

、蔡明原(後二者內容實在不只生態問題)諸作,《詩的瞬間與狂喜》抱怨人們太重視作家生平,這兩三篇可能較多提及生平。 七、兒童文學,如夏婉雲之作。 八、新詩教學,如楊慧思之作。 作者簡介 白靈 本名莊祖煌(Tsu-Hwang CHUANG),原籍福建惠安,一九五一年生於台北萬華,美國新澤西州史蒂文斯理工學院碩士,現為台北科技大學副教授。擔任過《草根詩刊》主編、耕莘青年寫作會值年常務理事、一九八五年創辦《詩的聲光》,一九九二年與詩友合組《台灣詩學》季刊社,擔任過五年的主編。作品曾獲《中國時報》敘事詩首獎、梁實秋文學獎散文首獎、《創世紀》詩創作獎、中山文藝獎、國家文藝獎、新詩金典獎等十餘項

。 出版有詩集《後裔》(1979)、《大黃河》(1986)、《沒有一朵雲需要國界》(1993)、《白靈.世紀詩選》(2000)、《白靈短詩選》(2002)、《愛與死的間隙》(2004)、《女人與玻璃的幾種關係》(2007)、《白靈詩選》(2008)、《五行詩及其手稿》(2010)、《昨日之肉》(2010);童詩集《妖怪的本事》(1997)、《台北正在飛》(2003),散文集《給夢一把梯子》(1989),《白靈散文集》(1998)、《慢.活.人生》(2007),詩論集《一首詩的誕生》(1991)、《煙火與噴泉》(1994)、《一首詩的誘惑》(1998)、《一首詩的玩法》(2004)、《桂冠與

荊棘》(2008)等,編有《中華現代文學大系(貳).詩卷》、《可愛小詩選》、《新詩二十家》、《新詩三十家》、《新詩讀本》等十餘種。建置有「白靈文學船」、「象天堂」、「在歲月中,浮出一座芹壁村」等九種網頁(www.cc.ntut.edu.tw/~thchuang/index2.htm)。 黎活仁(Wood Yan LAI) 男,一九五○年生於香港,香港大學哲學博士。現為香港大學饒宗頤學術館名譽研究員。著有《盧卡契對中國文學的影響》(1996)、《文藝政策論爭史》(2007)等。編有《柏楊的思想與文學》(2000)、《香港八十年代文學現象》(2000)、《柳永、蘇軾、秦觀與宋代文化》(2001

)、《李白杜甫詩的開端結尾研究》(2002)、《□弦詩中的神性與魔性》(2007)、《雪中取火且鑄火為雪:周夢蝶新詩論評集》(2010)等數十種。 楊慧思(Wai Sze YEUNG) 香港「藍葉詩社」秘書長,香港「散文詩學會」副會長,臺灣《秋水詩刊》同仁。香港大學教育碩士,現為香港大學博士研究生。曾獲香港大學頒發「新詩 教學獎」、「臺灣十大詩人研究成就獎」,二○○七年世界詩人大會頒授「新詩創作金獎」,二○○八年獲香港大學中文學院頒發「傑出成就獎」等。出版詩集《詩@情》、《四葉詩箋》、《失落的季節》,主編詩畫集《詩情畫意》及《藍色翅膀》,微型小說集《藍色季節》,新詩教材《新詩創作教與學》。

楊宗翰(Tsung Han YANG) 一九七六年生於台北,靜宜大學中文系碩士、佛光大學文學系博士候選人。現為龍圖騰文化企畫經理,東吳大學中文系、台北教育大學語創系兼任講師。著有評論集《台灣現代詩史:批判的閱讀》、《台灣文學的當代視野》、詩合集《畢業紀念冊:植物園六人詩選》,編有《逾越:台灣跨界詩歌選》、《跨國界詩想:世華新詩評析》。作品入選《中華現代文學大系Ⅱ》(詩卷、評論卷)、《台灣文學三十年菁英選:評論三十家》、《馬華文學讀本Ⅱ:赤道回聲》等。

布拉姆斯《大學慶典序曲》與《悲劇序曲》之探究與指揮詮釋

為了解決形式主義結構主義 的問題,作者郭愛丹 這樣論述:

德國浪漫樂派作曲家布拉姆斯(Johannes Brahms, 1833-1879),與巴赫 (Johann Sebastian Bach, 1685-1750)、貝多芬(Ludwig van Beethoven, 1770-1827)被德國音樂家畢羅(Hans von Bülow, 1830-1894)譽為 「德國三B」。布拉姆斯作品常運用古典樂派嚴謹莊重的音樂形式,融入浪漫樂派寬廣且極富情感的旋律色彩,以及大量「對位」、「模進」、「發展變奏」等創作手法,呈現深沈繁厚的音響織度。作品中高度連貫性、豐富厚重音響效果、具民謠風格旋律特徵等,展現出布拉姆斯除了「具保守樂派的古典主義者」,還融匯古典

與浪漫之精髓,進而走出屬於他個人獨特的風格。布拉姆斯創作涵蓋鋼琴曲、交響曲、室內樂及藝術歌曲等,而管弦樂序曲終其一生僅完成兩部:《大學慶典序曲》(Academic Festival Overture)和《悲劇序曲》(Tragic Overture)。這兩首作品皆為同一年完成,音樂情感性質卻截然不同。《大學慶典序曲》主要運用當時德國學生數首校園歌曲為題材彙編而成,描繪莘莘學子朝氣蓬勃的青春活力;《悲劇序曲》採用悲劇性格強烈的d小調,使用嚴謹奏鳴曲式結構創作。本論文共分為五章。第一章為研究目的、範圍及方法之撰寫;第二章概述作曲家生平、時代風格與序曲概論;第三章與第四章分別論述《大學慶典序曲》及《悲

劇序曲》創作背景、樂曲分析、指揮詮釋及有聲資料之速度與音色探討;第五章為結論。藉由兩部管弦樂作品探討與研究、樂團演練實踐等,深入剖析作曲家傳遞的音樂言語,達到作品真實且完整的詮釋。

形式主義結構主義的網路口碑排行榜

-

#1.結構主義解構主義 - Elodie

時,將結構主義(structuralism )、後結構主義(post-structuralism )與解構 ... 後現代主義思潮囊括面非常之廣,包括形式主義,結構主義,解構主義,後殖民主義,新 ... 於 www.elodie-bisson.me -

#2.俄罗斯形式主义_搜狗百科

俄罗斯形式主义是1915年至1930年在俄国盛行的一股文学批评思潮,它在文学批评的研究 ... 它是西方文学史上重要的文艺思潮之一,对后来的结构主义与符号学、乃至英美新 ... 於 baike.sogou.com -

#3.结构主义的含义(它是什么,概念和定义) - 表达方式- 2022

这被称为结构人类学。 因此,对于结构主义者而言,文化表现形式背后是潜在的结构和意义机制,其含义由一个不明显但存在 ... 於 cn.encyclopedia-titanica.com -

#4.時報悅讀:寫作的零度(BD0005) 結構主義

巴爾特(1915—1980)是當代法國著名文學理論家和批評家,法國結構主義人文思潮的主要 ... 文學形式面研究的側重不僅輕忽了傳統的哲學式與歷史學式的文學研究,也輕忽了 ... 於 www.readingtimes.com.tw -

#5.第一節結構的概念-結構主義是一種思潮

構成結構主義文藝觀點的基本方法,主要為對於文藝作. 品的結構進行分析,揭示作品結構及其與人類心理的關係,以及作品結構中. 所包含的文藝價值,其目的並非解剖作品的形式 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#6.馬克思主義與文學批評| 誠品線上

馬克思主義與文學批評:,中文書中第一本有系統地介紹人本馬克思主義、亞爾杜塞爾派馬克思主義、俄國形式主義、結構主義、符號學及主體理論,並旁及各思潮對文學批評的 ... 於 www.eslite.com -

#7.結構主義的興起 - 聖經神學筆記

結構主義 是出自這世紀蘇聯的文學形式主義(Literary Formalism)。 ... 把結構符號理論應用於聖經的文本,尤其是敘述(narrative)和談話(discourse) ... 於 lk15911.blogspot.com -

#8.第二章文本中心主義-1俄國形式主義文論 - 人人焦點

其中又有許多的代表流派,如俄國形式主義、英美新批評、結構主義等等。文本中心主義更多強調文學研究不要去研究作者的情感、他的生平、以及他背後所 ... 於 ppfocus.com -

#9.結構主義的三種結構 - GetIt01

然後是俄國形式主義,這一派立足於詩歌分析,主要關注文學作品的語言結構。受到語言學的直接影響,他們仿照語言學構建了自己的文學功能論和文學史論,有文學性、陌生化等 ... 於 www.getit01.com -

#10.超越結構主義—從雅各布森、巴赫金到洛特曼

緒爾對語言及其研究方法的劃分,卻批判了結構主義語言學只注重共時性和語言內部體系的 ... 正是結構保證了語言與現實的緊密聯繫以及形式和意義的結合。 於 tpl.ncl.edu.tw -

#11.解构主义误读理论研究 - 中南大学学报/社会科学版

世纪西方文论史上相继出现俄国形式主义、英美新批. 评、结构主义三大思潮,成功地把文学意义研究从“作. 者意图论”转向“文本中心论”。对于语言问题,传统语. 於 www.zndxsk.com.cn -

#12.馬格利特:後結構主義預言家-國立臺灣美術館

關鍵詞:馬格利特(Rene Magritte)、後結構主義(Post-Structualism)、諷 ... 的個體,是所有知識的原創者、文本形式與意義的決定者,但是對後結構主義者來說,文本 ... 於 www.ntmofa.gov.tw -

#13.藍玉雍:真正的對話並不是達成共識,而是找到共識要去壓抑的 ...

柄谷口中認為人們在對話中尋求的「共識」,其實常常就是和形式主義者口中 ... 試讀, 心靈工坊, 形式主義, 解構, 移動的批判, 對話, 對話, 結構, 共識, ... 於 vocus.cc -

#14.世紀挑戰:氣候變化如何成為種族主義的一部分- BBC News 中文

當種族主義以這種方式變得結構性時,就可以在沒有明顯意圖的情況下運作。 ... 氣候變化加劇了各種形式的社會不利因素,包括階級、性別、年齡等。 於 www.bbc.com -

#15.作業一名詞解釋後結構主義與建築 - m10533019

一、結構主義的起源及特徵. 結構主義最早源自20世紀20年代俄國的形式主義,興起於五六十年代的法國,並於六七十年代發展為一場影響深遠的哲學思潮。 · 二、 ... 於 chenyuanxun.blogspot.com -

#16.如果文学不能让我们更好地理解人生,那它就什么也不是 - 豆瓣

形式主义 文论的书评。概论性书籍,介绍了西方形式结构派三大思潮:俄国形式主义、英美新批评、法国结构主义。结构派总体上呈现出对传记式批评、精神 ... 於 m.douban.com -

#17.结构主义和功能主义- 2022 - 健康 - 主| 2022

结构主义 首先出现,功能主义是对这一理论的反应。 结构主义可以被认为是心理学中的第一个形式理论,它将生物学和哲学分离 ... 於 cn.weblogographic.com -

#18.法國結構主義的文學理論----李幼蒸:《寫作的零度》導讀 - 樵客

《寫作的零度》相當於一份早期結構主義文學宣言,針對沙特「什麼是文學」的問題 ... 而由結構主義語言學發展而來的符號學卻進一步發展了文學語言形式面探討的趨勢。 於 rueylin0119.pixnet.net -

#19.楊裕富設計教學網 - 雲林科技大學

二、結構主義與解構主義結構主義對西方傳統思想的方法與思考做了大幅度的修正, ... 結構主義於此時所引發的建築觀,重點在於啟發了「集體形式」的概念,對戰後現代 ... 於 teacher.yuntech.edu.tw -

#20.從政府工作報告描繪2022大陸產經政策路徑 - 名家評論

比較值得注意的是,李克強還特別強調大陸官員目前存在的問題,包括形式主義、官僚主義、脫離實際、違背群眾意願,以及在政策執行中採取「一刀切」、 ... 於 view.ctee.com.tw -

#21.文學理論與批評(上)

二)參考書: 方珊等,《俄國形式主義文論選》(北京:三聯,1988年)。 ... 三週形式主義與結構主義:手法、形式與文學性托馬舍夫斯基〈詩學的定義〉,《俄國形式主義 ... 於 www.ncnu.edu.tw -

#22.形式主義 - 科學Online

希爾伯特的《幾何學基礎》與形式主義(Formalism and David Hilbert's Foundations of Geometry) 國立臺灣師範大學數學系洪萬生教授/國立臺灣師範大學數學系洪萬生 ... 於 highscope.ch.ntu.edu.tw -

#23.形式主義美學 - 政府研究資訊系統GRB

關鍵字:形式主義發展型國家;資訊科技產業;區域再結構;全球都會區域;編納排除. 區域再結構(regional restructuring)意味著集居模式在全國層次上轉化,它們與現有的 ... 於 www.grb.gov.tw -

#24.《形式主義文論》方珊著 - 露天拍賣

無劃線、筆記. 桃園、台北可面交. 《形式主義文論》. 售價:40元. 作者:方珊. 出版社:山東教育出版社. 形式結構派思潮是20世紀在世界範圍內具有重大影響的哲學運動。 於 www.ruten.com.tw -

#25.结构主义与形式主义之间的区别- 词的区别- 2022

形式主义 是文学理论和文学批评的一种形式,主要涉及特定文本的结构。该理论通过关注文本的固有特征来分析和解释文本。它拒绝诸如作者身份,文化和社会影响之类的外部影响, ... 於 zh.maywoodcuesd.org -

#26.《东方法学》2022年第3期要目

作者:王曼倩(北京外国语大学马克思主义学院副教授、法学博士) ... 然而,从规则与原则在体系定位、法律适用及逻辑结构的差别可知,知情同意不是 ... 於 iolaw.cssn.cn -

#27.形式主义(文学)-维基百科

形式主义 是一所学校文学批评 和文学理论 主要与特定文本的结构目的有关。它是在不考虑任何外部影响的情况下对文本进行的研究。形式主义拒绝或 ... 於 wikichi.icu -

#28.省委常委会召开会议研究加强和改进人大工作部署生态环保和为 ...

... 《省委层面整治形式主义为基层减负专项工作机制2022年工作要点》, ... 形成以绿色为底色的经济发展方式和经济结构,提升生态产品供给能力和水平, ... 於 www.lfxww.com -

#29.论文学批评中的阶级论与结构主义

通过对它的发展演变进行简单的梳理,可以发现它与西方结构主义文学批评的发展历程 ... 这一研究方法影响俄国形式主义,雅各布森和巴赫金受其启发并对它进行了批评与 ... 於 www.xml-data.org -

#30.結構主義

結構主義 (Structuralism),一種發展迅速但爭議不斷的一種運動或稱風潮,在六0 ... 皮亞傑(Piaget )也說「因為結構主義的形式繁多,沒有一個公分母,(但)我們必須 ... 於 www.csjh.kh.edu.tw -

#31.柄谷行人《作為隱喻的建築》:哲學是翻轉形式的「對話」

形式主義 者認為自己是透過結構、形式去辨認、發現原本就存在於事物之中的共同本質,但實際上應該是相反,是先認定事物之間可能存在怎樣的關係,人才 ... 於 matters.news -

#32.國立嘉義大學109 學年度第2 學期教學大綱

本學科教學內容包括:(一)藝術批評之形式主義取向、(二)脈絡主義取向、 ... 藝術批評之結構主義、(九)藝術批評之方法、(十)藝術批評之寫作、(十. 於 www.ncyu.edu.tw -

#33.在形式主義與直覺主義之間:數學與後現代思想的根源

這成為20世紀流行的結構主義和形式主義的先河。 對立的另一方,即浪漫主義卻堅持一種不同的真理觀。他們認為,真理不能與語言、共同體與歷史相脫離 ... 於 chenboda.pixnet.net -

#34.《當代西方文藝理論》 @ 咫尺天涯。寸心千里 - 隨意窩

如俄國形式主義只關心文學作品本身的語言形式和結構,而不關心有關作家的生平與心理;英美新批評的「意圖謬見」說和「感受謬見」說把文學作品與作家、讀者兩方面的聯繫 ... 於 blog.xuite.net -

#35.結構主義- 维基百科,自由的百科全书

一個結構主義者研究對象的差異會大到如食物的準備與上餐禮儀、宗教儀式、遊戲、文學與非文學類的文本、以及其他形式的娛樂,來找出一個文化中意義是如何製造與再造的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#36.8分钟理解什么是后结构主义

8分钟的小短片带你理解什么是后 结构主义 ,附中文字幕。 ... 怎么做成这样 形式 的ppt呢?感觉一般的ppt都是图标加上文字,这样的ppt具有流动性. 於 www.bilibili.com -

#37.俄國形式主義和英美新批評之比較 - 個人新聞台

俄國形式主義與英美新批評以及後來的結構主義批評均屬於形式主義的批評流派,他們專注于對文學形式的研究,對二十世紀西方文學批評的演變和發展具有重要的意義。 於 mypaper.pchome.com.tw -

#38.教育+結構主義+.. - 阿摩線上測驗

搜尋:教育+結構主義+.. · 總體行銷環境可區分為六類。 · 學者看教改形式主義掛帥12年國教最嚴重72 by Mark Sun · 教檢(甄)-教育類科問答題型範例解答823 by 馬自達 · 教育的 ... 於 yamol.tw -

#39.形式主义与结构主义有什么不同? - 知乎

谢邀。 两者看起来确实有时候是有些像的,特别是应用在文学中的时候,但也有些不同。简单而言:. 其面对的问题,采用的工具与思想背景都不同。 俄国形式主义就是为了 ... 於 www.zhihu.com -

#40.後結構主義 - momo購物網

後結構主義 · 餐前改喝一碗減脂瘦身湯2週瘦7公斤:不挨餓、高營養、強代謝從體內開始變漂亮! · 希望每個孩子都能勇敢哭泣:情緒教育,才是教養孩子真正的關鍵 · 【Glolux】 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#41.俄羅斯形式主義 - Wikiwand

俄羅斯形式主義還對結構主義和想家、哲學家們施加了深遠的影響,譬如Mikhail Bakhtin和Yuri Lotman。而隨著它在結構主義和後結構主義時期的發展,這場運動的成員們對 ... 於 www.wikiwand.com -

#42.結構主義詩學托多洛夫 - 壹讀

托多洛夫也是結構主義敘述學的代表人物,但是托多羅夫主要是直接在俄國形式主義的基礎上進行延伸的,不過思想不夠全面。 |托多羅夫的詩學. 於 read01.com -

#43.試論結構主義文學批評在詩學研究中的作用 - 必達學習

[論文摘要]結構主義文學批評流派代表人物羅曼雅各布森、茲維坦托多羅夫和勞特曼借用 ... 到詩學研究的結構主義,有一個重要的人物不能不提,這就是俄國形式主義學派的 ... 於 study.bida.tw -

#44.結構主義 - 五南

書名:結構主義,ISBN:978-957-11-9943-6,頁數:260,出版社:五南, ... 一節定義人們常說,結構主義(structuralisme)難以被說明清楚,因為人們用了太多的形式來 ... 於 www.wunan.com.tw -

#45.(两会受权发布)政府工作报告 - 国务院台湾事务办公室

在重要领域和关键环节推出一批重大改革举措,供给侧结构性改革深入推进。 ... 政府工作存在不足,形式主义、官僚主义仍然突出,脱离实际、违背群众 ... 於 www.gwytb.gov.cn -

#46.关于结构主义与形式主义的选题分析报告

结构主义 *形式主义热点选题态势分析报告是为研究人员申报各级各类课题、基金,如国家社科基金、教育部人文社科项目、省部级社科规划项目,以及论文选题提供帮助的最新 ... 於 www.xuantibao.com -

#47.從俄國形式主義「陌生化」理論論台灣新生代詩人的詩歌藝術

他的. 研究經布拉格學派,最後影響了結構主義。什克洛夫斯基的「陌生化」理論和雅. 各布森的「文學性」代表的是俄國形式主義 ... 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#48.“语义多重”与“符号自指”——英美新批评与结构主义文论的比较 ...

俄国形式主义、布拉格学派、结构主义,甚至解构主义和符号学都将文学作品当作文学研究的主要据点,都从这个角度来分析和思考“文学性”。我国西方文论教科书 ... 於 www.semiotics.net.cn -

#49.天主教輔仁大學課程大綱

托馬舍夫斯基〈詩學的定義〉,《俄國形式主義文論選》(三聯,1989)。P76-82 ... 托多洛夫〈結構主義詩學〉《西方二十世紀文論選》Ⅱ中社科,1989,P.307-328。 於 140.136.251.64 -

#50.人文理論原文書籍交流及閱讀會 - 心得報告

俄国形式主义虽存在的时间比较短暂,但影响是深远的。他们不仅对法国结构主义文学批评的影响显而易见,而且在新批评乃至布莱希特的“间离效果 ... 於 ctld.nthu.edu.tw -

#51.柄谷行人《作為隱喻的建築》推薦序:多重危機——從城市到 ...

如果哲學可以免於形式主義,不論是結構主義式的形式主義或後現代主義式的 ... 哲學中「追求建築的意志」之思想,其中以形式主義和結構主義為代表。 於 www.thenewslens.com -

#52.形式主義- 指在藝術、文學、與哲學上 - 華人百科

形式主義 (formalism),指在藝術、文學、與哲學上,對形式而非內容的著重。有形式主義行為的人,被稱為"形式主義者"。 形式主義的思想根源和哲學基礎是唯心主義和 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#53.布爾巴基結構主義與希爾伯特形式主義的比較研究

從兩者的共性看,與形式主義一樣,結構主義仍有很深的基礎主義、元敘事和宏大敘事痕跡。儘管結構主義者特別聲稱其基本立場與基礎主義三大流派的差異,但 ... 於 kknews.cc -

#54.新批評VS 俄羅斯形式主義 - 光ノ応援

俄國形式主義與英美新批評以及後來的結構主義批評均屬於形式主義的批評流派,他們專注于對文學形式的研究,對二十世紀西方文學批評的演變和發展具有重要的意義。 於 nds245.pixnet.net -

#55.整治形式主义,规范网络评比 - 光明网

拓宽民意表达渠道、广泛听取群众意见,不断完善考核评价机制、形成更加科学合理的考核指标体系,是让网络评比回归初衷的治本之策严肃、务实、权威的 ... 於 guancha.gmw.cn -

#56.有哪些主義,比如結構主義,功能主義 - 嘟油儂

只須證明形式地描述不加定義的物件之間關係的公理系統的無矛盾性,數學的無矛盾性就得到了證明。主要代表為德國數學家希爾伯特。他提出了先把數學理論變成 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#57.人民时评:整治形式主义,规范网络评比 - 新浪财经

形式主义 种类多样,稍不注意就会改头换面、隐形变异,唯有坚持问题导向,突出靶向治疗,才能让基层干部对减负有实实在在的获得感。把基层干部从一些无谓的 ... 於 finance.sina.com.cn -

#58.耶鲁大学公开课:文学理论导论-新批评主义和其它西方形式主义

3.Empson认为诗歌并不能协调内心相互冲突的需求,诗歌是一种表现expression,是人们不能约束的心理冲突的表现。从这些看来,Paul de man认为,Empson是结构主义的先驱。 收 ... 於 open.163.com -

#59.學院藝術批評教學理論之研究:形式主義.脈絡主義.及其整合之應用

結構主義 的批評如同馬克思主義一樣,兩者皆拒絕藝術的獨特性,以及皆主張沒有一個人能免除他們工作中之時間與空間力量的影響。後結構主義重視生活之自由與不穩定的特質, ... 於 books.google.com.tw -

#60.敘事與敘事學(Narrative and Narratology) - 台灣文學辭典 ...

法國結構主義學者熱奈特(Gérard Genette)的《敘事話語》(Narrative ... 敘事學牽涉到許多不同的文學理論,甚至可以說,包括形式主義、結構主義以至於後結構主義等, ... 於 db.nmtl.gov.tw -

#61.程錫麟:敍事理論概述[①]_重建巴比塔- 微文庫

敍事學不再是結構主義文學理論的一個分支,它已成了一門跨學科的、仍處在 ... 普、羅蘭·巴特、託多羅夫等人為代表的形式主義和結構主義的敍事理論。 於 www.gushiciku.cn -

#62.後結構主義和解構主義有什麼區別 - 迪克知識網

一個結構主義者研究物件的差異會大到如食物的準備與上餐禮儀、宗教儀式、遊戲、文學與非文學類的文字、以及其他形式的娛樂。 2、後結構主義20世紀70 ... 於 www.diklearn.com -

#63.科目:4041西洋文學批評理論(97學年下學期之授課大綱) 教師 ...

特定課題包括文本細讀、形式主義、結構/後結構主義、文化研究/新歷史主義、與後殖民研究. 研討重點:介紹理論產生之歷史語境、探討理念之基本內涵、研讀範例、檢討理論與 ... 於 teacher.thu.edu.tw -

#64.基层减负需落实“最后一公里” - 千龙网

把不符合基层需求的APP拉进黑名单,对各种领导小组目录清单实施动态监管,清理整合“一事一群”“一事多群”……自2019年中办印发《关于解决形式主义突出 ... 於 china.qianlong.com -

#65.後結構主義與信仰

所以意識型態必須要被批判,但若為了拆毀意識型態,便把後結構主義視為不斷的拆解的 ... 的社會制度,因而隨意高舉民主,將之當成唯一標準,就是犯了形式主義的錯誤。 於 life.fhl.net -

#66.俄國形式主義_百度百科

20世紀20年代盛行於蘇俄。主要代表有艾亨鮑姆、什克洛夫斯基、雅谷布森等。20世紀30年代,該派別的一些主要學者轉到捷克,成立語言學上的布拉格學派,為結構主義語言學 ... 於 baike.baidu.hk -

#67.陸貴山:半世紀耕耘德高學厚甘於奉獻(12)

但就這一點,也不能說本質主義就完全站不住腳。所以在我們的研究中,我感覺到陸老師這樣的一個思想很有啟發性。就是說反本質主義,一個是俄國形式主義,一個是結構 ... 於 www.nopss.gov.cn -

#68.文學形式主義與哲學 - Zi 字媒體

內容提要:文學形式主義起源於二戰後哲學(現象學)的衰退,它與思想場中結構主義的出現密切相關。薩特曾在《境況I》中宣告了某種現象學形式主義, ... 於 zi.media -

#69.结构主义 - 第 70 頁 - Google 圖書結果

众所周知,亚里士多德把形式、质料、目的和动力的“四因说”看作是任何一个具体事物的“构成 ... 单纯从量和形象方面来理解事物的“结构”,容易使自己陷入形式主义的结构观。 於 books.google.com.tw -

#70.结构主义与形式主义之间的差异

结构主义 和形式主义是两个文学理论或专注于特定文本结构的文学理论或文学批评。结构主义是基于每个文本具有普遍,基础结构的假设。形式主义分析了文本 ... 於 m.mcpcourse.com -

#71.心理學的起源_05_結構主義 - YouTube

心理學的起源_05_ 結構主義. 3,979 views3.9K views. Sep 11, 2020. 33. Dislike. Share. Save. 謝伯讓的腦科學世界. 謝伯讓的腦科學世界. 於 www.youtube.com -

#72.formalist - 形式主義者 - 國家教育研究院雙語詞彙

以形式主義者 進行詞彙精確檢索結果 ... 形式結構主義 formalist-structuralism · 反形式主義的 anti-formalist · 形式主義藝術批評 formalist art criticism. 於 terms.naer.edu.tw -

#73.從形式主義到歷史主義:晚近文學理論「向外轉」的深層機理研究

書名:從形式主義到歷史主義:晚近文學理論「向外轉」的深層機理研究,語言:簡體中文,ISBN:9787301279175,頁數:402,出版社:北京大學出版社,作者:姚文放, ... 於 www.books.com.tw -

#74.《作為隱喻的建築》 - 心靈工坊

亞歷山大為代表的「建築師意志」,展現的是現代主義批判式的都市計畫意志,最終仍不免落入了柄谷行人在本書所欲批判的「形式主義」與「結構主義」思維 ... 於 www.psygarden.com.tw -

#75.課程說明(教學大綱)

北美漢學家研究中國文學「旁觀者清」,他們從外面來看中國文學的形式結構與主題 ... 最近這二十年來,西方的文學批評理論歷經結構主義、解構主義、符號學理論、讀者 ... 於 ericwang60.weebly.com -

#76.结构主义(structuralism)和形式主义(formalism)的区别 - tl80互动 ...

结构主义 和形式主义是两种关注特定文本结构的文学理论或文学批评。结构主义是基于这样一个假设:每一个文本都有一个普遍的、潜在的结构。形式主义分析文本的结构,而不 ... 於 www.tl80.cn -

#77.No.5 從文學理論到批評方法 - 輔仁大學英文系

依據Felski的觀察,現下一般大學理論導論課程通常將各種理論依不同的哲學或政治取向予以歸類:例新批評、俄國形式主義、結構主義、精神分析、馬克思主義、解構、女性 ... 於 english.fju.edu.tw -

#78.浅读俄国形式主义批评、新批评及结构主义批评 - 参考网

刘琳摘要:20世纪西方文学批评流派纷呈,观点不一。俄国形式主義批评、新批评及结构主义批评独据文本阵营,专注于对文学形式的研究,从文本的不同层面 ... 於 m.fx361.com -

#79.結構主義(方法論名稱) - 中文百科全書

一個結構主義者研究對象的差異會大到如食物的準備與上餐禮儀、宗教儀式、遊戲、文學與非文學類的文本、以及其他形式的娛樂,來找出一個文化中意義是如何被製造與再製造 ... 於 www.newton.com.tw -

#80.「新形式主義」tī 台語詩研究頂kôan ê 運用 - 台灣文學系

因為chit-ê 見解m̄-nā 補充ti h 形式主義kap 結構主義ê 不足,mā tùi. 後來ê 詩學研究造成chin-tōa-ê 影響。 Tâi-ôan ê 文學研究it-t…t 欠缺新ê 研究法。 於 www2.twl.ncku.edu.tw -

#81.什麼是“結構主義”文學理論 - 小鹿問答

1.定義:人們常說,要規定結構主義的特徵是很困難的,因為結構主義的形式繁多,沒有一個公分母,而且大家說到的種種“結構”,所獲得的涵義越來越不同。不過,如果把在當代 ... 於 deerask.com -

#82.這些“不作為”“慢作為”行為被中央生態環境保護督察集中通報

... 一線、深入現場,查實了一批突出生態環境問題,核實了一批不作為、慢作為,不擔當、不碰硬,甚至敷衍應對、弄虛作假等形式主義、官僚主義問題。 於 finance.people.com.cn -

#83.言葉出版社- 結構主義敘述學... | Facebook

結構主義 敘述學自二十世紀以來嶄露頭角,「敘事學」,為「敘事文本內在形式的科學研究」,以區別過去總以「歷史」視角評析作品。敘事學一詞由托多洛夫在1969年提出。 於 www.facebook.com -

#84.文本与意识形态——马克思主义与形式主义对话中的一个关键问题

西方马克思主义对文本与意识形态之间关系的研究对当前的文学理论建设具有重要的启示意义。 关键词:马克思主义 形式主义 结构主义 ... 於 www.krilta.sdu.edu.cn -

#85.巴赫金,马克思主义和后结构主义 - 实践与文本

它现在的形式是基于两种偶然:1981年才对话想象》的出版大大丰富了巴赫金英文版作品的数量;还有象我这样的巴赫金主义者有必要加入解构主义与历史唯物主义的 ... 於 ptext.nju.edu.cn -

#86.转《中国社会科学报》:发展中国马克思主义经济学 - 厦门大学 ...

在这一过程中,我们需要构建质量优先的经济增长理论,落实构建新发展格局、供给侧结构性改革等重大战略,健全使市场在资源配置中起决定性作用的动力机制。 於 wise.xmu.edu.cn -

#87.形式主義| 只看事物現象的思想方法

形式主義 指的是一種只看事物的現象而不分析其本質的思想方法和工作作風。 ... 形式主義強調藝術的形式因素具有獨立的審美意義,將文本的形式結構作為藝術的核心。 於 siaoyin.com -

#88.形式主義建築 - 台北建築書店

形式主義 文藝理論發源于上世紀頭十年,這種文藝思潮不僅極大地影響了抽象的、非再現性的現代藝術運動,還直接推動了結構主義和符號美學的產生和發展,同時促使現代建築走上 ... 於 www.desinia.tw -

#89.俄罗斯形式主义与法国结构主义的文学科学性 - 学术堂

从1914 年伊始的俄罗斯形式主义到新批评再到结构主义等思潮无不如此。应该说,文学界科学性的追求与上世纪物理主义统一科学的使命是一致的。 於 www.xueshutang.com -

#90.什么是结构主义Structuralism?

结构主义 大师们是如何看待我们所生活的世界的呢?人类文化看似纷繁复杂,变化多端,如何能够透过现象看本质,以不变应万变? 结构主义 将为你开启一场全新的发现之旅, ... 於 www.bilibili.com -

#91.文學理論導讀(再):結構主義與符號學 - Aura's Article

由此爆炸性的思想作為開端,引領了西方社會科學界在1960年代的「向語言轉」風潮。 但結構主義並非是一種經驗主義,他只不過是另一形式的唯心 ... 於 freedom-or-liberty.blogspot.com -

#92.构建新时期中国特色理论语言学体系 - 社科网

结构主义 之后,西方进入生成语法的时代。 ... 但汉语主观副词种类繁多,句法上又不像印欧语可以作为插入语的形式在句中出现(例如 ... 於 www.sinoss.net -

#93.楊韜·結構主義、後結構主義、解構主義(上) - Iconada.tv 愛墾網

也就是說,像羅蘭巴特這類的人無視作品的主題內容,而熱衷於文字形式、代碼和習俗慣例之間的遊移不定,似是而非,或分崩離析的關係。另一方面,從精神分析 ... 於 iconada.tv -

#94.結構主義與符號學

2016年1月14日 — 結構主義敘事學自二十世紀以來嶄露頭角,「敘事學」,為「敘事文本內在形式的科學研究」,以區別過去總以「歷史」視角評析作品。敘事學一詞由托多洛夫在 ... 於 www.justgirl.me -

#95.藝術欣賞的理論基礎(八):結構主義

時,將結構主義(structuralism)、後結構主義(post-structuralism)與解構主義 ... 首先就作品的表達形式而言,不管是《白色繪畫》的空白畫面,或是《4'33”》的. 於 cid.ntua.edu.tw -

#96.結構主義哲學對現代設計的影響- FAM準建築人討論區

結構主義 (Structuralism)最早源自20世紀20年代俄國的形式主義, ... 然而不管是哪個學科的結構主義,在方法、理論和思想上都具有以下幾個共同特徵(1): 於 forgemind.net -

#97.結構主義美學 - 三度漢語網

兩次世界大戰之間,雅可布遜把俄國形式主義思潮傳播到東歐,使它與瑞士語言學家F.de索緒爾(1857~1913)的語言學、E.胡塞爾的現象學、德國哲學家E.卡西勒的象徵形式哲學結合 ... 於 www.3du.tw -

#98.結構/後結構:索緒爾、李維史陀、阿圖塞、傅柯、德希達

無睡意哲學課來到了倒數第二周的結構主義,明天,我們終於踏到了當代。 ... 歷史中的某個時期是由哪些深層次的知識形式所支配,而那個時期的知識形式 ... 於 www.hk01.com