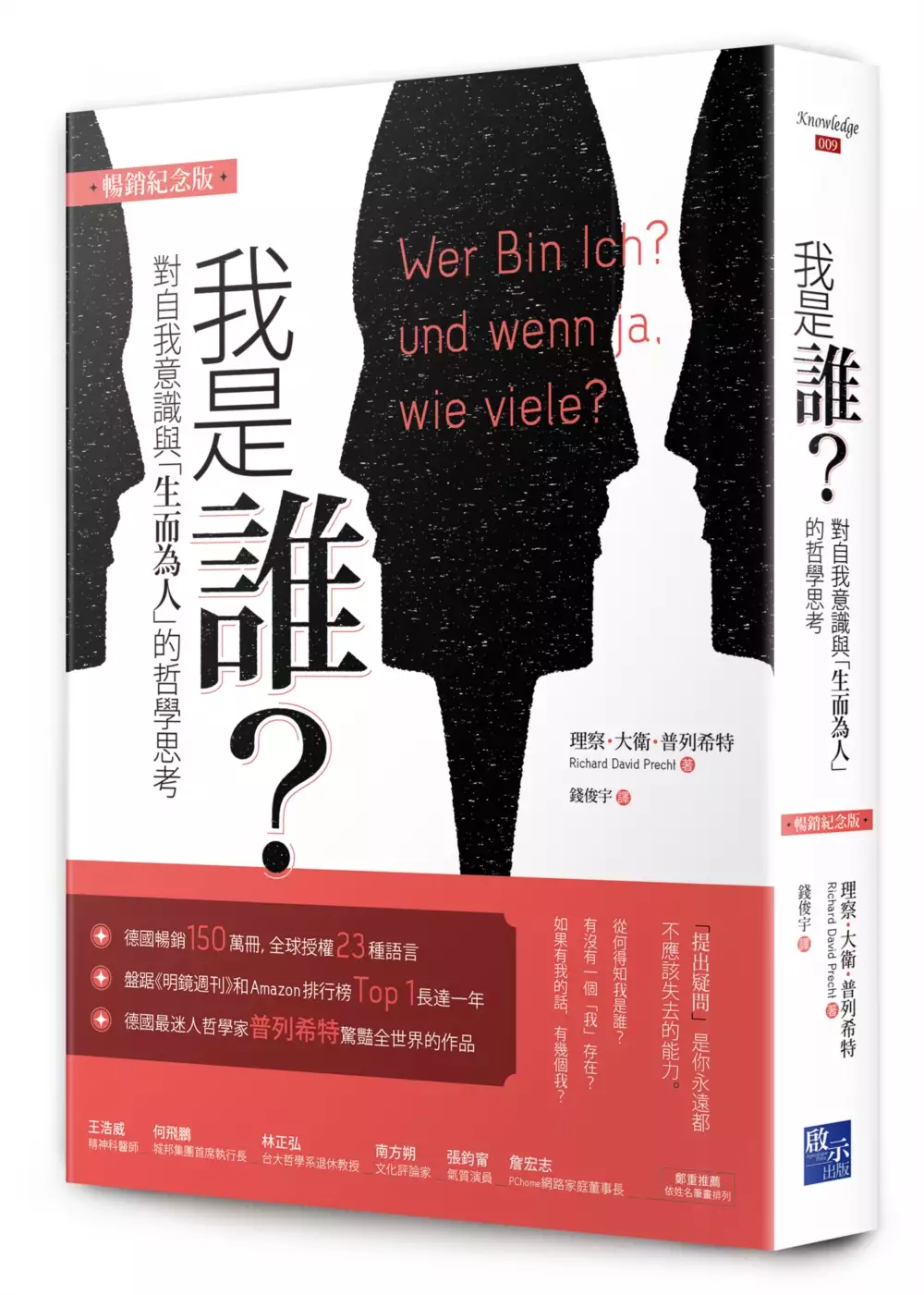

意識是什麼的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦RichardDavidPrecht寫的 我是誰:對自我意識與「生而為人」的哲學思考(暢銷紀念版) 和AntonioDamasio的 感與知:讓「心」有意識--神經科學大師剖析感受、心智與意識之間關係的科學證據都 可以從中找到所需的評價。

另外網站意識到底是什麼?科學家:它創造了整個世界,卻從不露面!也說明:原標題:意識到底是什麼?科學家:它創造了整個世界,卻從不露面! 相信很多人都有這樣的疑問,意識到底是什麼呢?每個人都擁有意識,

這兩本書分別來自啟示 和商周出版所出版 。

中原大學 教育研究所 王保進所指導 劉靜瑋的 教育哲學觀下的教學實踐-以丸玩琴音樂為例 (2021),提出意識是什麼關鍵因素是什麼,來自於教育哲學、教學實踐、美感論、效益主義、實踐論。

而第二篇論文國立陽明大學 心智哲學研究所 洪裕宏所指導 劉子鳳的 為什麼意識的問題那麼難? (2016),提出因為有 主觀、客觀、主體性、客體性、意識、立場、觀點、難解問題、解釋的鴻溝、實在性、光譜的重點而找出了 意識是什麼的解答。

最後網站甚麼是意識? @ 凝視、散記 - 隨意窩則補充:What Is Consciousness? The problem now is our consciousness. Our consciousness, which means the way you think, the way you live, the way you believe, ...

我是誰:對自我意識與「生而為人」的哲學思考(暢銷紀念版)

為了解決意識是什麼 的問題,作者RichardDavidPrecht 這樣論述:

德國暢銷150萬冊,全球授權23種語言 盤踞《明鏡週刊》和Amazon排行榜Top 1超過一年 德國最迷人哲學家──普列希特──驚豔全世界的作品 ✦「提出疑問」是你永遠都不應該失去的能力 從何得知我是誰? 有沒有一個「我」存在? 如果有我的話,有幾個我? 為什麼一部哲學作品會橫掃德國各大書店排行榜,讀者人手一冊,甚至掀起社會性的討論熱潮,媒體爭相報導? 這不是一部哲學史導論,也不是腦筋急轉彎的哲學入門。本書探討的問題,都是我們日常生活中遇到但沒去多想,或是思考之後沒有答案的問題,例如:「生命有意義嗎?」、「值得做個好人嗎?」、「吃動物是道德的嗎?」、「為什麼應該保護環境?」、「神存在

嗎?」、「道德是與生俱來的嗎?」、「快樂學得來嗎?」……等等。 本書以「人是什麼」的問題為起點,探討人的認知、倫理、信仰、自由與愛的意義,這些在我們生命中必然要面對的重要課題。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 關於哲學思考與自我省思的著作不勝枚舉,但《我是誰?》卻與眾不同。因為過去從未有一本書能橫跨哲學、心理學、人類學、古生物學、腦部科學……等領域,這麼全面性地帶領讀者去

思考各種人生重大的哲學問題。 普列希特以諧趣而優雅的筆調,用豐富淵博的知識,幫助我們在面對關於「人」的龐雜知識時,找到一條絕佳的小徑。全書分成三大主軸: 第一部〈我能知道什麼?〉探討的是「我能對自我有何認識」這個認知理論的典型問題。第二部〈我應該做什麼?〉探討了倫理和道德的問題,從墮胎和安樂死、基因科技和複製醫學、環境和動物倫理,人類的行為究竟為什麼能合乎道德?善或惡到底何者更接近人性?第三部〈我可以期望什麼?〉討論的是多數人一生中最關心的問題,比如幸福、自由、愛、上帝和人生的意義,這些問題都不容易回答,卻又都如此重要。 本書結合了哲學的洞察力、科學的新發現,以及最足以代表人類活動的政治與歷史

事件。如同一幅令人驚歎的拼圖,最後終於呈現出今日科學界眼中人類的完整樣貌,讓我們在面對生命的種種迷惘與困惑時,終於看見了一座指引方向的燈塔。 關於人生的問題永遠沒有標準答案,但當你讀完本書,所有屬於你的答案,都將在你的心中清楚浮現。 【名人推薦】 王浩威/精神科醫師 何飛鵬/城邦媒體集團首席執行長 林正弘/台大哲學系退休教授 南方朔/文化評論家 張鈞甯/氣質演員 詹宏志/PChome網路家庭董事長

意識是什麼進入發燒排行的影片

100%改變潛意識!必做的關鍵步驟!|重設潛意識|顯化法則

今天的影片會介紹一直被很多人忽略的關鍵步驟!

不過與其說被忽略,我覺得更好的解釋是

是「你現在的潛意識強迫你去忽略的!」

你並不是故意要去忽略的!

如果想要徹底重新設定、改變潛意識,

最重要的關鍵在於,

一定要想辦法讓你的頭腦信服!

「那到底要怎麼做」才能讓頭腦信服呢?

今天的影片一定要看到最後!

了解到「關鍵步驟」的重要性,

就可以讓你徹底100%改變潛意識!

並且讓你大幅提升顯化法則/吸引力法則的能力!

🌹正能量佳句:

你儘管只需要澆好你該澆的水,

花朵自然會為你而艷麗盛開!

如果你喜歡今天的影片,

歡迎幫我分享出去給更多的朋友知道,

也要記得按下訂閱跟開啟小鈴鐺全部,

這樣才不會錯過之後的新影片通知!

歡迎追蹤我的IG,裡面會有你想要的!

https://www.instagram.com/mr.jo_111/

#潛意識 #改變潛意識 #重設潛意識 #顯化法則

-------------------------------------------------------------------------

《你有沒有遇到這些情況?以下會有你想要的答案!》

1.你想要「提早10-30年退休」嗎?(懶人投資被動收入)

https://reurl.cc/KA076g

2.如果你是做「業務類型」的工作,

然後已經受夠自己主動找客戶、一個一個去私訊問的經營方式!

你想要「讓客戶主動找上你」嗎?方法就在下方連結!

https://reurl.cc/xG75ZL

3.達成百萬年收推薦!!

教你打造出年收百萬的潛力個人品牌!(2.0)

歡迎先看再說!看看不用錢~

https://reurl.cc/4aoKR2

【此課程使用以上的連結購買,我會贊助你2000元台幣上課】

-

以下的課程輸入專屬折扣碼:mrjo111

【立刻現賺15美金!】

1.總是找不到自信與人生方向嗎?(此課程已包含第2個課程)

那女孩夏天聯名課程:

https://reurl.cc/bX9QNX

2.網路趨勢逐漸起飛!斜槓青年打造副業看這裡!!

開創網路賺錢副業,社群經營大補帖:

https://reurl.cc/Nr0vNQ

以上為小卓上過並且很推薦的線上課程!!

嚴格把關所有商品,爛貨絕不推!!

(如有課程相關問題想詢問,都可以至IG或E-mail私訊我哦!)

-------------------------------------------------------------------------

在一般人的世界裡,

都秉持著一定要親眼看到、親身體驗到才會願意相信某種事物的存在。

在心靈的世界裡,

你必須要先徹底地相信,你才會看的到、體驗的到你想要的事物。

我的頻道主要內容是自我成長,還有心靈成長

幫助你利用吸引力法則,實現任何你想要的夢想,不想錯過的話,記得訂閱我的頻道,並且開啟小鈴鐺,這樣才不會錯過我的新影片通知哦!

《想了解更多詳細訊息,請觀看頻道簡介》

-------------------------------------------------------------

☛關注追蹤我:

Instagram: https://www.instagram.com/mr.jo_111/?hl=zh-tw

Facebook: https://www.facebook.com/mr.jo111

✉聯繫:[email protected]

教育哲學觀下的教學實踐-以丸玩琴音樂為例

為了解決意識是什麼 的問題,作者劉靜瑋 這樣論述:

本研究為探討教育哲學與音樂教育哲學在口琴教學實踐之意義內涵與實踐作法。依照音樂教育哲學三大脈絡:效益主義、美感論、實踐論。效益主義為一種客觀的附加價值強調,美感論為一種主觀的音樂本質追求,實踐論重視社會文化脈絡,強調一種互動的實踐過程。對照教學實踐,依序論述,研究過程整理分析,口琴教學實踐教師教育哲學立場如下:一、美感論之教學實踐,音樂絕對真理的追求過程彰顯出現代哲學的基本立場與精神。二、效益主義的教學實踐,展現出現代教育哲學實用主義與存在主義的基本立場。三、實踐論的教學實踐同時具有傳統哲學立場觀念論以及現代教育哲學立場存在主義的基本精神。展現出一種客觀的知識論立場下的實用主義精神。

四、將臺灣音樂視為一種文化自覺、文化認同的重要關鍵,同時也是一種哲學的精神與態度呈現。 針對本論文問題意識:是什麼樣的一種音樂教學實踐可以真正作到音樂與生活結合。第一步是能體驗音樂的美好、真心的喜歡音樂。第二步是學音樂的過程中學到各種未來生活上的基本態度與能力。第三步是口琴小社會中,所有成員們的互動過程,藉由音樂實踐,以及了解社會脈絡與音樂的交互影響,讓學生們得到有意識且深刻聽音樂的能力。將臺灣音樂視為文化自覺、文化認同的重要元素,這樣的一種教學實踐概念,為音樂與生活結合的最後一步。關鍵詞:教育哲學、教學實踐、美感論、效益主義、實踐論

感與知:讓「心」有意識--神經科學大師剖析感受、心智與意識之間關係的科學證據

為了解決意識是什麼 的問題,作者AntonioDamasio 這樣論述:

重量級神經科學家最新作品,了解意識不可或缺的重要指南! 頂尖神經科學家結合生物學、神經科學、心理學和人工智慧等科學領域的新發現與哲學新展望,提出對腦與人類行為理解的獨特研究結果與洞見,提供了解開人類意識之謎的可能工具。 本書是針對意識現象所進行的研究調查,內容簡單扼要、具啟發性、且引人入勝。 最傑出的神經科學家之一的安東尼歐.達馬吉歐(Antonio Damasio)最新作品,在本書輕薄短小的48個章節中,他幫助我們了解意識與心智的關係、擁有意識與清醒或感知的差異、情感所扮演的關鍵角色、以及生物腦與意識的發展。本書結合各科學領域的新發現與哲學的新展望,最重要的是,還提出了改變我們對腦

與人類行為的理解的獨特研究結果。 意識是人類傳達與轉化自己對周遭世界的體驗與自己在其中地位的感知的基礎能力。想要了解意識,這是一本不可或缺的重要指南。 【推薦人】(依姓氏筆畫序) 國立中央大學認知神經科學研究所副教授 張智宏 輔仁大學心理系副教授 黃揚名 國立臺灣大學心理學系副教授、腦與意識實驗室主任 謝伯讓 達馬吉歐在書中提到的,不論是關於什麼是心智、什麼是意識,以及感覺,我認為都相當有啟發性,甚至有些是讓人有點意外的。 ──輔仁大學心理學系副教授 黃揚名 在達馬吉歐的這本最新著作之中,你將會見識到一位學界領袖的獨特洞見。他的文風獨樹一格,用與眾不同的詞彙描繪出心靈的機制與風貌。

──國立臺灣大學心理學系副教授、腦與意識實驗室主任 謝伯讓 既大膽又重要……達馬吉歐的觀點提供了身與心合一的新穎且獨特論點。 ——《自然》(Nature) 在本書中,大師級科學家與滑順的散文造型師聯手,產生一則又一則激動人心的見解。……達馬吉歐成功地縮小了身心之間的差距。 ——《紐約時報》書評(The New York Times Book Review) 達馬吉歐簡潔、精確和清晰的散文有效地傳達了他幾十年來提煉出來的核心洞察力:情感——包括情緒、感覺、動機和情緒——對於理解我們所做的事情、我們的思考方式和情緒的核心,以及我們是誰,是相當重要的。 ──《科學》雜誌(Science)

達馬吉歐撰寫了清楚面對大眾讀者的清晰散文。更妙的是,這本書簡潔而有益地分為幾十篇短章節,很多只有一兩頁。但是,請不要搞錯,達馬吉歐是熟悉諸多學科的深刻思想家,因此本書既是哲學著作,也是硬科學。熟悉大學程度心理學和神經科學的讀者會發現有價值的見解。 ——柯克斯評論(Kirkus Reviews)

為什麼意識的問題那麼難?

為了解決意識是什麼 的問題,作者劉子鳳 這樣論述:

意識是什麼?這個我們好像很熟悉的問題,其實並沒有那麼地簡單。我們知道每一個人都有意識,並且能夠很直覺地生活在這個世界上。然而,即使在科學蓬勃發展的現在,想要瞭解意識仍然非常地困難。近三十年開始,陸續有哲學家指出用科學研究意識會面臨的問題,譬如 David Chalmers 所提的「難解問題(the hard problem)」,以及 Joseph Levine 所提的「解釋的鴻溝(the explanatory gap)」,都告訴我們科學無法處理意識的主觀面向,因此難以真正瞭解意識。 研究意識會造成這樣的困難,其實跟我們如何觀察「主觀(subjective)」與「客觀(objectiv

e)」有關;而早在 1979 年, Thomas Nagel 就對主觀與客觀有所論述。在我的論文中,會用較多篇幅闡述 Nagel 所主張不同觀察方式的區別,以解釋科學研究是屬於客觀觀察,與我們對意識的主觀觀察並不相同。除此之外,之所以必須區別觀察的方法,其實也跟我們身為人類,本身就擁有意識有關。我們必須在自己的「主體性(subjectivity)」上,才有可能有之後的客觀與主觀的觀察,所以我也會引用洪裕宏的主體性理論,闡述主觀必須奠基在主體性的存在,經驗透過主體性的整合,進而才有主觀的觀察。如果我們夠正視我們自己身為意識主體的事實,以及主觀與客觀的區別,那麼,在瞭解意識的路上我們會發現一個更驚

人的事實——客觀科學從來無法解決意識主觀面的難題。 然而,這並不是身為意識主體帶來最意外的結果。我們會發現,意識也好、世界也罷,我們或許永遠無法瞭解真實世界,因為我們觀察世界的特性,永遠會讓我們與實在性(reality)保有一段距離。不過,這跟我們仍然能瞭解世界並不衝突,深入瞭解主觀與客觀的觀察方式,會發現我們還是有許多方式可以貼近真實世界。 如果我們深刻認識「意識」,就會發現意識的問題,就是在回答「什麼是我」、「什麼是世界」的問題,這跟我們如何自我定位有很深的關係,而若我們要能自我定位,仰賴我們對主觀與客觀的認識、對觀察世界與真實世界的區別,奠基在這個基礎的認識上,我們才能在對的位置,對

意識、對世界提出問題。最終,對意識的瞭解,就是在解決主觀的我們,如何在客觀世界中自處的問題。

意識是什麼的網路口碑排行榜

-

#1.真正的愛也只是突然體會到意識是圓滿 - 工商時報

意識 最多是圓滿,是全部,是沒有維度的維度。樣樣都是祂,祂最多是圓滿,自然沒有什麼認為值得干涉。祂不會拒絕愛,也不會拒絕被愛。 於 ctee.com.tw -

#2.意識流與自我認識

事實上,我們可以透過愛爾蘭作家詹姆斯‧喬伊斯(James Joyce)的尤里西斯(Ulysses)來感受一下,一般人的意識流動長什麼樣子。尤里西斯的其中一幕,我們聽到女主角茉莉 ... 於 www.theschooloflife.com -

#3.意識到底是什麼?科學家:它創造了整個世界,卻從不露面!

原標題:意識到底是什麼?科學家:它創造了整個世界,卻從不露面! 相信很多人都有這樣的疑問,意識到底是什麼呢?每個人都擁有意識, 於 news01.info -

#4.甚麼是意識? @ 凝視、散記 - 隨意窩

What Is Consciousness? The problem now is our consciousness. Our consciousness, which means the way you think, the way you live, the way you believe, ... 於 blog.xuite.net -

#5.【大腦與哲學系列】從柏格森看還原論和機械論對意識理解的局限

系列文章上篇——【大腦與哲學系列】腦神經科學與人工智能所理解的意識可能是錯的我們在前文提到,量子物理學家潘洛斯(Roger Penrose)嘗試以量子力. 於 www.hk01.com -

#6.自我意識與身體經驗Self-consciousness and Bodily Experience

自我意識能否被化約為某種腦神經生理狀態或功能?在現象學(phenomenology),哲學家們嘗試去刻劃:「做為一個自我」的主觀感受是什麼 ... 於 mephilosophy.ccu.edu.tw -

#7.意识到底是什么? - 谢平的博文 - 科学网—博客

意识是 一种由诸多正负反馈组成的反应体系,既包含对刺激的简单反射,也包含系列的因果关系与复杂的逻辑推理,它是一种存在于脑中的层次化的结构模式,并 ... 於 blog.sciencenet.cn -

#8.意識是物質還是能量? - 冇問題

意識或許是比物質還基本的東西,意識可以等同於信息,我這裡說的是廣義意識, ... 意識是高智慧生命具有的一項高級能力,智慧越高的人意識能力越強, ... 於 maomentei.com -

#9.透過科學、哲學、佛學看「意識」::專欄推薦-三采文化

在唯物論的哲學籠罩在現代科學對宇宙解釋的陰影之下,物理學家或者醫師們對大腦心靈的物理解釋都是敬而遠之,認為意識是第二性的,只是第一性的物質裡 ... 於 www.suncolor.com.tw -

#10.科學碎碎念—意識的定義與本質

那麼意識究竟是什麼呢?普遍認為,意識是一種對品質覺察的狀態,並作為心智(mind)的執行控制系統(executive control system)。意識聽 ... 於 scimonth.blogspot.com -

#11.意識是一種物質嗎?人類大腦到底是怎麼產生意識的?

幾千年以來,人類一直認為意識是非常神奇的,但又苦於無法詳盡、系統地解釋它。人腦作為產生意識的基礎器官,對外來資訊並不是簡單地予以反應,而是 ... 於 www.gushiciku.cn -

#12.名家論戰: 意識如何產生?

菲爾德的理論(任何大群神經元的協同式. 活化都是一種意識關聯)。研究人員正利. 用這種錯覺,在受訓過的猴子與人腦中尋. 找NCC。 克 ... 於 ocw.nthu.edu.tw -

#13.意識的意思- 漢語詞典

[consciousness]∶人的頭腦對于客觀物質世界的反映,是感覺、思維等各種心理過程的總和. [be conscious of;awake to;realize]∶覺察;發現. 她不高興啦,我并沒意識到. 於 www.chinesewords.org -

#14.意识(辩证唯物主义)_百度百科

意识是 物质的一种高级有序组织形式,它是指生物由其物理感知系统能够感知的特征总和以及相关的感知处理活动。一定要将其与精神、理性、真理等概念区分清楚。 意识原意为 ... 於 baike.baidu.com -

#15.生存意識的含義,意識的意義是什麼? - 櫻桃知識

意識是什麼 ? 對於意識,哲學家和心理學家所理解的不同,物理學家和生物學家的理解不同,不同的哲學派別,其認識也不相同。 辯證唯物主義認為,意識是大腦的 ... 於 www.cherryknow.com -

#16.意識- 維基百科,自由的百科全書

意識是 人對環境及自我的認知能力以及認知的清晰程度。科學家並不能給予一個確切的定義。約翰·希爾勒通俗地將其解釋為:「從無夢的睡眠醒來之後,除非再次入睡或進入 ... 於 zh.wikipedia.org -

#17.自我意識 - 華人百科

自我意識是對自己身心活動的覺察,即自己對自己的認識,具體包括認識自己的生理狀況(如身高、體重、體態等)、心理特征(如興趣、能力、氣質、性格等)以及自己與他人的 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#18.人工智慧與機器人能有意識嗎? - 科技報導

意識是什麼 ?心靈與意識從何而來?我們真的有自由意志嗎? 植物人處於怎樣的意識狀態呢?動物是否也具有情緒意識? 感覺與知覺經驗如何在大腦中產生? 於 scitechreports.blogspot.com -

#19.意識和無意識的關係是什麼,潛意識和無意識的概念什麼區別?

總之,意識是我們保持生活正常的心理部分,它涉及到我們心理現象的廣大範圍,包含著我們感知到的一切訊息、觀念、情感、希望和需要等。 於 www.diklearn.com -

#20.中科院院士:量子意識--一切唯心造! - 今天頭條

那麼意識是什麼呢?學自然科學的人都知道,意識是被科學拒之門外、唯恐避之而不及的東西。我們這代人都知道一句老話,叫做:「科學研究的是不以人的意志為 ... 於 twgreatdaily.com -

#21.今周刊- 你的意識有多大你的宇宙就有多大

那麼意識是什麼?其實,你的意識就是你的宇宙,你的意識=你的宇宙,因為,你一生所感覺到的,如所看到、所聽到、所聞到、所摸到、所嗅到及你每個選擇 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#22.量子意識為什麼被禁止?量子意識是偽科學嗎 - 爵士範

量子意識為什麼被禁止?量子意識是偽科學嗎分享:導語:量子意識假說不屬於科學範疇,雖然它具有可體驗性,但是量子意識就像唯心主義一樣,認為量子 ... 於 m.jueshifan.com -

#23.自我意識跟靈魂是什麼關係? - 微百科

靈魂是體,意識是用。因為有了靈魂,才可以產生意識。也正因為意識的作用,從而證明靈魂的真實存在。 它們是體用關係。不但是狗有自我意識,一切生命現象 ... 於 www.weknow.wiki -

#24.意識染The Portrait of Consciousness (on going research project)

觀察行為涉及波函數崩塌已經被公認是量子物理範疇內的事實,再加上生物科學和腦神經科學近年的發展,使「意識是什麼」在近20年前起開始成為能夠被放上科學檯面討論的 ... 於 shihweichieh.com -

#25.意識是具體事物的組成部分 - 中文百科知識

意識 作為神經科學的一個學術名詞,它代表了人或動物對外界環境狀態的反應性:昏迷或有反應,睡著或喚醒,清醒或警覺,就人類而言,意識系指人們對環境的反應和判斷狀況。 於 www.easyatm.com.tw -

#26.意識是一種物質嗎?人類大腦到底是怎麼產生意識的? - 愛講古

伽利略:意識是科學領域之外在“現代科學之父”伽利略之前的科學家們認為物質世界充滿了各種品質,比如顏色和氣味. 於 aijianggu.com -

#27.意識是一種力,是目前發現的宇宙第五種力

目前宇宙發現有引力,電磁力,強力,弱力四種力。這四種力是物理學意義的力,是自然科學研究的範疇。 宇宙中還有一種力,只存在于地球中,那就是意識力。 於 www.zhdate.com -

#28.認識【人類「意識」如何運作的九個層次】 - 與神對話| iGOD.tw

它是來自巴夏(Bashar)的聖誕禮物,非常值得我們去了解+反芻。 例如了解:頭腦的思維想法 ... 於 www.igod.tw -

#29.意識和感覺是什麼關係,意思和意識,有什麼區別 - 優幫助

意識包括理性認識和感性認識,感性認識包括感覺、知覺和表象。 2樓:陳振權. 【意識是根據知性對個別感覺的分析性**。】感覺是生命體對事件的歸屬性 ... 於 www.uhelp.cc -

#30.潛意識是什麼意識是什麼,人有幾種意識,是怎樣用運意識思考的

潛意識(心理學家西格蒙德·弗洛伊德在其《精神分析學》理論中首先提出),是指潛藏在我們一般意識底下的一股神祕力量,是相對於“意識”的一種思想。又稱“右 ... 於 www.jipai.cc -

#32.人的意識究竟是什麼創造出來的? - 雪花台湾

謝邀,意識究竟是什麼是一個人類的重要問題,因為這關係到人究竟是什麼,歷史上,無數的哲學家、科學家、心理學家,乃至現代的神經學家都對這個問題 ... 於 www.xuehua.tw -

#33.意識概念是什麼? - 雅瑪知識

辯證唯物主義認為,意識是人腦的機能和屬性,是社會的人對客觀存在的主觀映象。這種主觀映象具有感覺、知覺、表象等感性形式,也具有概念、判斷、推理等理性形式。人類的 ... 於 www.yamab2b.com -

#34.人類意識之謎

最直接的意識研究方法就是觀察「失. 去意識」後的大腦變化,例如入睡後、全. 身麻醉後,或植物人的大腦變化。目前許. 多研究都指出,意識有無的關鍵似乎是視. 丘與大腦皮質 ... 於 ejournal.stpi.narl.org.tw -

#35.易經之美》我在故我思從自己的意識連結集體潛意識重新理解這 ...

世界是物質的、能量的、還是意識的?世界是物質的你認為世界的本源,是什麼?在唯物主. 於 www.cmmedia.com.tw -

#36.意識是什麼? - SKR寵物

我認為,意識只是,由我們還沒有發掘出來的,比粒子、夸克還小的微粒子、微夸克組成的物質。 腦電波和其他一切電波、電磁波一樣, ... 於 skrpets.com -

#37.意識到底是什麼?讓我們試著用量子物理學及計算科學去解釋它 ...

因此有些人相信,只要有量子事件,一個粒子就必須處於兩種不同的狀態,那麼宇宙就會一分為二。因此,每當我們面臨選擇時,每一個選項實際上會同時存在兩種 ... 於 tomorrowsci.com -

#38.人類為什麼會有意識,意識到底是怎麼形成的?這裡告訴你答案

46億年前,一顆普通的行星開始在太陽系內形成,在這顆行星剛形成的時候,它的環境是非常惡劣的,表面溫度極高,到處都是噴發的火山,隨著時間的推移, 於 daynews.co -

#39.意識是什麼?是物質、能量還是一種波呢?中國科學家解釋意識理論

哲學的解釋,意識是人腦對客觀事物的能動性反映。一般認爲,意識是人類獨有的,是自我認知、思維和記憶的總稱。因爲自我意識、記憶、思維都需要時間刻度和 ... 於 ppfocus.com -

#40.意識是一種錯覺?還是人類獨有的奇妙感知? - 科學探索

“人類的意識算得上最難回答的問題了。意識是什麼?它是人類出生於存在目的而演化出來的一項特殊能力,還是說只是複雜大腦里神經元組合的必然產物? 於 insci.cn -

#41.意識是什麼, 人類為什麼會產生意識, 宇宙是不是也有意識?

點選載入圖片他發現這個星系發展程度,極有可能擁有意識,而這並不是自然發展的規律. 於 raolve.com -

#42.意識是什麼意思,意識的解釋反義詞近義詞英文翻譯-國語詞典

漢王充《論衡·實知》:“眾人闊略,寡所意識,見賢聖之名物,則謂之神。”《北齊書·文宣帝紀》:“ 高祖嘗試觀諸子意識,各使治亂絲,帝獨抽刀斬之,曰:'亂者須斬。' 高祖是 ... 於 iccie.tw -

#43.[讀書筆記]本丸讀《誰是我?意識的哲學與科學》 | HPX 輕鬆聚

羅列了大量的神經學、物理學、醫學、理論、假說來說明以現今的方法,我們還是無法證實或檢測意識是什麼. 第七章【自我、時間、記憶與意識經驗】 於 hpx.tw -

#44.意識的生物學基礎是什麼? - 百合問答

意識 產生於感知,感受不一定產生正確的認識,所以才有了“悟”這個字。意識促進思想,思想主導,生命及行為。所以一切人類的奇玄之道都源於每個人不同的 ... 於 www.lilyans.com -

#45.全意識是什麼?全意識意味什麼? - t458686999的部落格

在身體裏的RNA/DNA獨特的一項改變就在身體目前的能量中心(或脈輪)正在出現。這顯著的修正將允許你從當前的有限意識狀態向全意識狀態轉變你自己。 基於這 ... 於 t458686999.pixnet.net -

#46.楊定一:一切都好 - 康健雜誌

每一句話,都只是在表達──一切都是意識(consciousness-only)。 意識外,意識外,什麼都沒有。只有意識是真的。 意識,我們也可以稱為「空」。 於 www.commonhealth.com.tw -

#47.心理學中意識定義是什麼,意識的定義? - 貝塔百科網

意識是 生物體基於對外界的感知,從而通過各個接收器官形成腦電流傳送給大腦的一個電流交換的表現。這樣的表現被儲存在大腦分管記憶的區域,反覆接觸同 ... 於 www.beterdik.com -

#48.人類的意識是由能量組成的嗎? - GetIt01

所有的物體的都是物質組成的,宇宙也是由物質組成的。我們人生活在宇宙之中,人是由宇宙產生的,人的意識也是由宇宙產生的。人的意識也是一種能量,更是一種... 於 www.getit01.com -

#49.生命和意識是甚麼?2 - 蓮生紅塵--林金郎文學網

上文有提及,「能回應刺激」是「生命」(含病毒、細菌、植物)的基本要件,所以「能回應刺激」只是一種生化作用,並非意識,因此,「意識」有更多、更 ... 於 blog.udn.com -

#50.為什麼說「現實世界」是意識創造的?意識是什麼?科學怎麼 ...

其實我們從科學角度來解釋,意識是大腦神經在同時作用的時候產生的「生理現象」。這種說法太過於抽象,說直白一點,就是我們對於這個世界的認知是什麼樣的 ... 於 looknews.cc -

#51.【科普】重現性意識是什麼意思?醫學中常見的意識是怎麼回事?

意識是 人類大腦所特有的反映功能,是人的心理和動物的心理的根本區別,是宇宙萬物自然進化的生命奇蹟。意識是在覺醒狀態下的覺知,它既包括對外界事物 ... 於 auzhu.com -

#52.意識究竟從何而來?(改版):從神經科學看人類心智與自我的 ...

但我們無法觀察他們的心智,只能從我們的內在,並且是透過一扇相當狹窄的窗子,觀察自己的心智。心智的性質,更別說是意識的心智活動了,似乎與那些看得見、有生命的物質 ... 於 www.cite.com.tw -

#53.[書]誰是我? 意識的哲學與科學- atman (@linatman) - Matters

看完了大腦簡史當然要再看一下他的老師所寫的“誰是我” 類似的從神經與認知證據開始順著物理學以及AI、 哲學的發展一步步探討各種”意識是什麼” ... 於 matters.news -

#54.Historical Consciousness - 歷史意識 - 國家教育研究院雙語詞彙

名詞解釋: 歷史意識指的是把現在生活中的現象與過去的某些現象連接在一起的心智狀態,不同於史家們的史觀,因史觀是史學家們有系統地選擇及了解史事的工具。 於 terms.naer.edu.tw -

#55.“物質決定意識”是什麼意思?意識我明白 - 鳳梨問答

這是哲學中的術語。物質是客觀存在著的一切事物,意識是人對客觀事物的感知能力。物質決定意識,而人的意識又具有主觀能動性,能對物質世界產生一定的 ... 於 www.fengliask.com -

#56.意識究竟從何而來?(改版):從神經科學看人類心智與自我的 ...

是什麼 讓人類意識與其他生物的意識有所不同? 且看神經科學家達馬吉歐從演化的角度,切入這一科學界尚爭議不休的神祕課題! 日本科學大獎本田獎得主達 ... 於 www.kobo.com -

#57.弗洛伊德的意識,潛意識和前意識是什麼意思?

“意識”的字面意思是能“注意”和“認識”事物的東西。 ○再深入的研究,我們就會發現:“自然萬物”都有引導它們存在 ... 於 www.locks.wiki -

#58.量子物理可以用來解釋意識的存在嗎? - Also see

與量子物理有關的意識是什麼? 首先,讓我們看看這個答案的簡單方面:. 是的,量子物理與意識有關。 大腦是傳遞電化學信號的物理有機體。 這些都是由生物化學解釋的, ... 於 zhtw.eferrit.com -

#59.《誰是我意識的哲學與科學》 | 雜讀 - ChenYu Chiu

意識是什麼 ?為何要有意識?宇宙為何要演化出生命? 宇宙已存在幾百億年,至少就我們目前所知。在你我出現前,沒有一絲感覺存在。但突然就在某個點開始,我存在了,我 ... 於 yvonne2886.medium.com -

#60.超普通心理学/意識- 维基教科书,自由的教学读本

意識在心理學上的定義為個體對自我內在(例如感覺)以及外在環境對刺激的察覺狀態。。意識是從個體自身的觀點與自覺的經驗出發,讓我們可以控制、指揮我們的生活。 於 zh.m.wikibooks.org -

#61.潛意識和超意識有什麼區別

顯意識就好像我們自主的意識,我們可以控制他來分析判斷推理,而潛意識則是長久以來我們依據顯意識對事物判斷的結果的累積的本能反應。 比如,小的時候被 ... 於 www.njarts.cn -

#62.雙11主打 啟動高維意識量子場:成為新人類的高維人生指南

「高維意識」是指什麼?它像人類社群模式的社會、有著高度的文明和規則,是宇宙中神祕又具權威的存在?還是,它只是 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#63.最新研究:人的意識是由大腦神經元的電磁場所產生的 - 壹讀

和著名量子理論物理學家、吉姆·哈利利(Jim Al-Khalili)合著的《邊緣生命:量子生物學的來臨》一書探討了量子生物學,尤其是在光合作用、酶催化、禽類 ... 於 read01.com -

#64.意識是什麼一回事? - 知乎专栏

意识 的定义:以抽象的方式认知事物规律,并能够加以运用。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#65.意識是什麼?試著用量子物理學及計算科學去解釋它的存在

我們的意識所創造出來的特定世界,不僅僅是一個隨機世界,而是一個意識內部經驗與物質世界的外部現實相匹配的世界。#趨勢,科學,物理學,電子,量子, ... 於 www.inside.com.tw -

#66.除了伴隨物理作用而發生,「意識」自己不能單獨存在嗎?

先來看意識是什麼? 意識是一種清醒狀態,無庸置疑。在昏迷或植物人狀態不會有感覺知覺。其次,意識經驗有內容,看到某 ... 於 www.thenewslens.com -

#67.啟動高維意識量子場: 成為新人類的高維人生指南| 誠品線上

內容簡介透析生命宇宙的實相,取回自己本質上的力量☆《量子轉念的效應》系列作者陳嘉堡,又一心靈科普力作「高維意識」是指什麼?它像人類社群模式的社會、有著高度的文明 ... 於 www.eslite.com -

#68.人們是否已經揭開了意識之謎? - BBC 英伦网

他說:「那時我意識到,弄清楚什麼是意識、知道意識是怎樣形成的,是我們了解宇宙中人類的地位、知道如何對待自身生命的關鍵。」 那時,他還不知道該選擇 ... 於 www.bbc.com -

#69.意識的意思、解釋、用法、例句 - 國語辭典

意識 是人對環境及自我的認知能力以及認知的清晰程度. 科學家並不能給予一個確切的定義. 約翰·希爾勒通俗地將其解釋爲:“從無夢的睡眠醒來之後,除非再次入睡或進入無 ... 於 dictionary.chienwen.net -

#70.意識宇宙簡史:人類生命本質的九大奧祕(電子書)

問:是大腦製造心念嗎? 答:不是。大腦是處理心理事件的實體儀器。心念和大腦都可回溯到相同的來源:宇宙意識。 問:意識是不是在宇宙中的「在外面那裡」? 於 24h.pchome.com.tw -

#71.意識是什麼?這篇文章也許能給你答案 - 每日頭條

可以說,人類從出現到至今,一直在思考意識的本質。其實這種思考本身就是意識的體現,但是意識是怎麼出現的,這個謎題即使放在現在仍然撲朔迷離。 於 kknews.cc -

#72.什麼是有意識的生活?

意識的定義. 要先了解如何過一個有意識的生活之前,我們可以先先看看維基百科「意識」的定義:「意識是人對環境及自我的認知能力以及認知的清晰程度。 於 www.cxdiet.com -

#73.【意识】意识是什么意思?人的意识是怎么产生的? - 弘善佛教网

意识 ,八识之一,依第七识末那为根(意根)生起。所缘的是过去、现在、未来之法尘,发生认识的作用。意识层面包括眼、耳、鼻、舌、身、意六识。 於 www.liaotuo.com -

#74.心與意識哲學Philosophy of Mind and Consciousness

我們主要考慮泛心論(panpsychism),它其實不是針對意識,而是一個對於心靈整體的 ... 而物理論雖然符合自然化的世界觀,卻有著難以說明心靈性質(特別是意識)的問題。 於 moodle.nccu.edu.tw -

#75.巴夏:意識,是什麼? - 大专栏

前端 巴夏:意識,是什麼? thecr0w · 2019年12月27日 · 32 次阅读. 目录. 於 www.dazhuanlan.com -

#76.意識什麽意思,意識的漢語解釋 - 查查在線詞典

yì shí ①人的頭腦對于客觀物質世界的反映,是感覺、思維等各種心理過程的總和,其中的思維是人類特有的反映現實的高級形式。存在決定意識,意識又反作用于存在。 於 tw.ichacha.net -

#77.誰是我?意識的哲學與科學

心或意識到底是什麼? 心即是腦心理狀態不是腦狀態:功能論易解問題vs.難解問題第三章破碎的心靈身體和心靈分離的女士卡普格拉症與科塔爾症自我的解體:腦傷與中風的 ... 於 philomedium.com -

#78.意識| CASE報科學

心理學作為一門科學,不過是近代的事;葉素玲教授將它稱作一門「心」的科學,嘗試以科學的方法,探究以往被認為極抽象、玄妙的現象。追本溯源,我們所言的科學也始於古希臘 ... 於 case.ntu.edu.tw -

#79.從神經科學看人類心智與自我的演化(電子書) - 博客來

是什麼 讓人類意識與其他生物的意識有所不同? 且看神經科學家達馬吉歐從演化的角度,切入這一科學界尚爭議不休的神祕課題! 日本科學 ... 於 www.books.com.tw -

#80.動物有意識嗎?該如何知道?——《誰是我?意識的哲學與科學》

第二個層次是反思性意識,能思考當下及過去的經驗。有解決問題、學習和計畫等行為的動物,應該能思考其當下及過去的經驗。 第三個層次是自我 ... 於 pansci.asia -

#81.當科學對上意識:意識難題與解釋的鴻溝| 陳樂知 - 立場新聞 ...

說是這麼說,當代著名心智哲學家David Chalmers 與Joseph Levine 告訴大家,還是有一個哲學問題,涉及一個科學不可觸及的領域:意識(consciousness) 。 於 www.thestandnews.com -

#82.20200122 意識是什麼? 有意識就沒有永生神是沒有永生的老高 ...

2020年1月22日《【震撼】史上最深奥的话题,意识| 老高与小茉Mr & Mrs Gao》 hello,大家好,我是老高咱們今天來講史上最難話題---意識。 於 www.pickpickup.com -

#83.論文寫作中的問題意識(problematic)到底是什麼? | 方格子

於是,除了把先前本科(筆者大學到碩士班都念政治學。是的,子領域很多,根本念不膩)的一些研究方法、方法論與研究途徑拿出來重新「洗刷」一遍之外 ... 於 vocus.cc -

#84.西班牙《趣味》月刊:人類意識十大謎團有待破解 - 新浪新聞

這是科學家們剛剛開始破解的一個謎,也無疑是宇宙中最大的謎團。近年來集中湧現多項有關人類意識的研究成果,研究人員一直在試圖回答與之相關的十大問題:. 於 news.sina.com.tw -

#85.你意識到你有意識嗎?-科學人雜誌

你意識到你有意識嗎? 2018-10-01 布拉克摩爾(Susan Blackmore)、繪圖/倪傳婧(Victo Ngai). 不論在科學或哲學領域,意識,可說是最困難的問題。何謂意識? 於 sa.ylib.com -

#86.意識是一種物質嗎?人的大腦到底是怎麼產生意識的? - 小熊問答

身體主意識是身體基因細胞生存與進化的本能邏輯需求資訊產生的,是由多元複雜的生理刺激感應構成,其中有著非常複雜的進化過程,所以人有複雜的主意識 ... 於 bearask.com -

#87.意識

意識是 一個包括多種概念的的集合名詞,其涵義係指個人運用感覺、 知覺、思考、記憶等心理活動,對 ... 個人所察覺與認識的經過,就是意識歷程,也就是意識經驗的意思。 於 scc.yuntech.edu.tw -

#88.意识- MBA智库百科

意识是 指人的头脑对于客观物质世界的反映,是感觉,感知或五感感知、思维(脑中所想事物)等各种心理过程的总和。通过身体接收到声音、味道、颜色、 ... 於 wiki.mbalib.com -

#89.意識是什麼?潛意識是什麼? - 熱知網

滿潛是什麼意思. 意識是什麼? 不知不覺我也開始思考起這個問題了,意識是什麼? 這要從我們的常用語說起:. 一:“你的意識是不是有點飄啊?”. 於 heatask.com -

#90.漢典“意識”詞語的解釋

(1) [consciousness]∶人的頭腦對於客觀物質世界的反映,是感覺、思維等各種心理過程的總和 · (2) [be conscious of;awake to;realize]∶覺察;發現 · 她不高興啦,我並沒意識到. 於 www.zdic.net -

#91.時間是否是人類意識的幻覺? - 劇多

意識起源宇宙,時間同樣起源於宇宙,人類意識是存在的嗎? 4. 回覆列表. 於 www.juduo.cc -

#92.精神意識的實質本質是什麼? - 星期五問答

人的意識是對客觀事物的反應,如鏡子裡的影子。鏡子外的物質,現象,及其規律背後的宇宙意識才是本質。而人的意識又可以改變自然,反作用於物質。 於 friask.com -

#93.易經之美》我在故我思從自己的意識連結集體 ... - Yahoo奇摩新聞

世界是物質的、能量的、還是意識的?世界是物質的你認為世界的本源,是什麼?在唯物主. 於 tw.news.yahoo.com -

#94.找出改變的力量從「身體意識」開始 - 雲門教室

更具體一點表示,動身體,或是一般人常說的「運動」,除了學生時代規定要上的體育課,為了減重維持身材,追求健康之外,還有什麼其他獲得? 越常運動大腦復原力越好. 根據 ... 於 www.cgds.com.tw -

#95.佛教意识是指什么

意识 无形无色,是心非物,故意识心有时又称觉知心,主要功能是觉知,凡是对内、外尘境从开始的了知、了别及其后之分析、思维、计划、整理、记忆等等都叫意识,是意识心 ... 於 www.guang5.com -

#96.意識的科學在研究甚麼? - Aqive 氣機科技

因為疊加的量子狀態是複數狀態,這時虛數意識掃描進入量子狀態的神經網路架構,產生意識的內容如記憶、思想、判斷、行動。有時埋藏在神經網路的經驗會產生抑制力,不要衝動 ... 於 aqive.app -

#97.意識是從受精卵開始就有,還是後來生成,人死後意識會留下嗎?

意識是 人類特有的一種功能,人類對意識問題已經研究幾千年了,現代科學研究也有幾百年了,雖然取得了許多對意識的認識,但意識依然是個謎,尤其是對其 ... 於 daydaynews.cc