慈濟宮由來的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦温宗翰寫的 將藝百年:如意振裕堂 可以從中找到所需的評價。

國立臺北科技大學 建築系建築與都市設計碩士班 蔡淑瑩、彭光輝所指導 謝秋吟的 以五營文化探討文化景觀暨地方產業促進地方創生-以臺南市學甲寮為例 (2021),提出慈濟宮由來關鍵因素是什麼,來自於文化景觀、地方創生、五營、地方特色產業。

而第二篇論文國立臺南大學 文化與自然資源學系文化觀光資源碩士班 戴文鋒所指導 劉靜雯的 北門區二重港侯氏家族與仁安宮發展之研究 (2020),提出因為有 侯姓家族、仁安宮的重點而找出了 慈濟宮由來的解答。

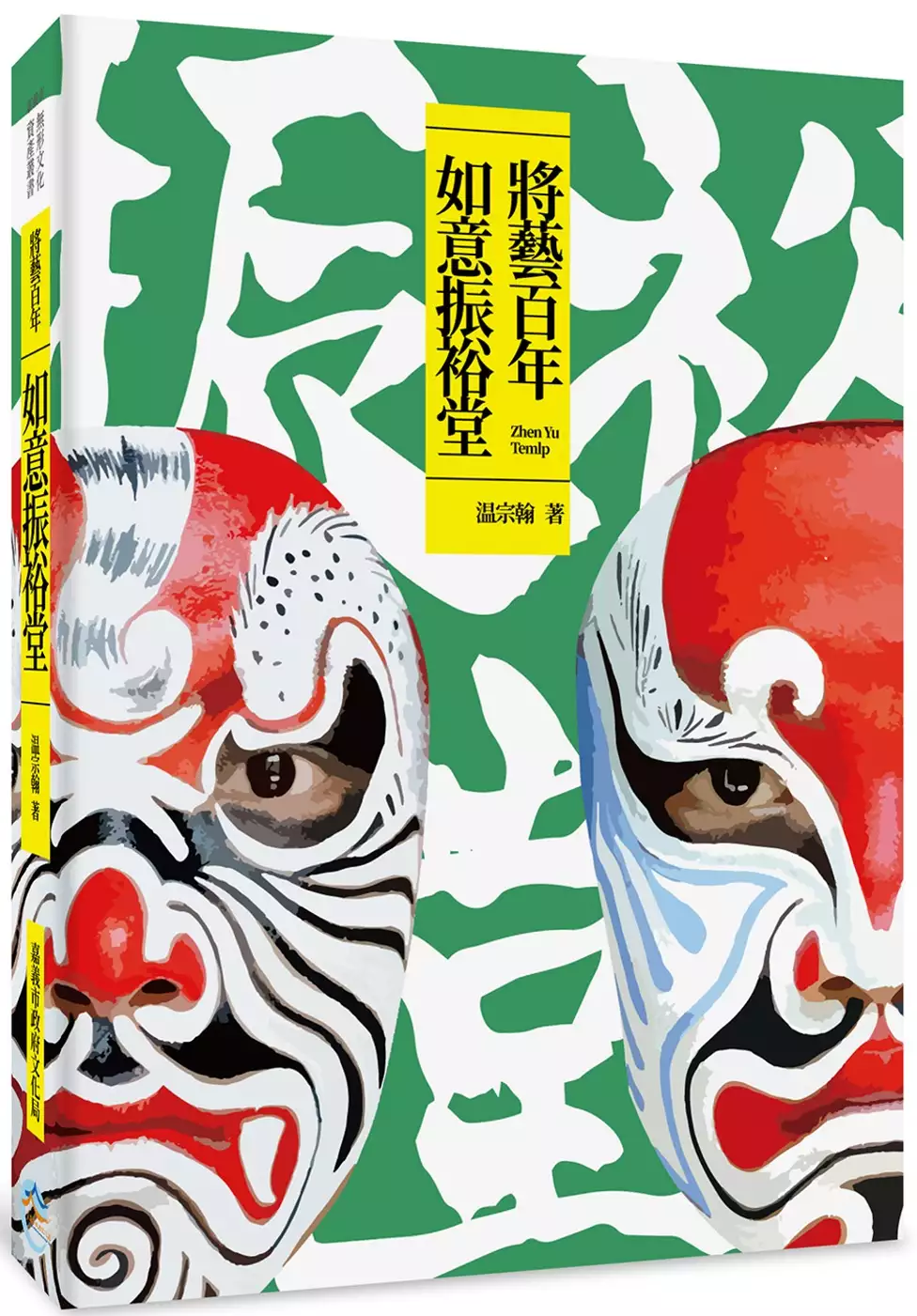

將藝百年:如意振裕堂

為了解決慈濟宮由來 的問題,作者温宗翰 這樣論述:

本書為嘉義市無形文化資產叢書之一,振裕堂由來自臺南白龍庵如意增壽堂的蔡連和廖慈共同創立並執教,至今已有百年歷史。根據堂內保存的一塊紀念振裕堂立館60周年堂匾可知,振裕堂於西元1918年(日治大正7年)即在慈濟宮立館,是嘉義最早成立的八家將。嘉邑振裕堂是嘉義「振」字脈系首堂,幾乎所有在嘉義地區的「振」字八家將堂館都與振裕堂有關。不只如此,綜觀全臺以「振」字為堂號首字的八家將堂館,與嘉邑振裕堂有師承關係的不計其數,是八家將系統裡相當龐大的一支。2015年受到政府單位及學術界的肯定與認同,「嘉邑慈濟宮駕前振裕堂」登錄嘉義市傳統表演藝術類之無形文化資產;2018年登錄「嘉義震安宮振祐堂八家將」

為民俗文化資產。 本書內文分為幾個部分:第一章緒論,講述本書架構與整體專書規劃;第二章為發展史略與現況,詳介振裕堂發展、大事年表以及「振」字脈系傳承系譜;第三章為振裕堂腳步與陣式分析,分別從基本腳步、組合陣法、整體陣法進行陳述,特別在組合陣法的部分,以刑具爺、文武差爺、甘柳謝范將軍、四季大神等4種組合分析討論;第四章為出軍儀式,針對相關禁忌以及出軍儀式兩大面相切入,描述振裕堂對食物類、女性以及出軍過程中必須遵守的禁忌,並且詳實紀載振裕堂出軍前夕、出軍過程、善後與特殊科儀;第五章為振裕堂常見臉譜與造型,一一盤點振裕堂八家將出軍常用的家將臉譜、服飾、法器。 透過調查研究成果,本書以

貼近在地視角的方式,詳實紀錄振裕堂什家將的文化特色與地方知識,為文化資產保存工作的調查奠基許多珍貴的基礎資料,希冀振裕堂永續傳衍,為嘉義地區保留珍貴的無形文化資產。

慈濟宮由來進入發燒排行的影片

一日行腳書院里西安宮城隍廟(925)

今天,在西安宮城隍廟的行腳,要非常感謝廟祝大哥,不吝指教,和我分享了,在日治時代火車站開發前,火車站站區,牛墟尾舊地名的由來,可能是因為,北港牛墟是大盤的大賣場,名為牛墟。

所以,嘉義火車站前身的牛墟,就是中盤的叫賣場,所以叫做牛墟尾的精彩故事。

這是我行萬里路,讀萬卷書,最大的收穫所在。

這裡,西安宮所在的位置,原來是一片林投樹林。

清朝時期,現在噴水圓環附近,桃仔尾的慈濟宮,是公開執法的刑場,又叫內架場。

西安宮所在的位置,是一大片的林投樹林,在當時成了法外開恩,不公開的刑場所在,又叫做外架場。

西安宮城隍廟,安坐在此,有五位城隍爺鎮守,有安撫民心,隱惡揚善的雙重效果。

這裡的五位城隍爺,也就是俗稱的閻羅王,和城內城隍廟裡面,頭戴官帽,代天巡守的城隍爺,各司其職,掌管城裡城外,人世陰間的司法正義,讓神話故事的背後,延伸了人生在世,勸人為善的現代啟示錄。

以五營文化探討文化景觀暨地方產業促進地方創生-以臺南市學甲寮為例

為了解決慈濟宮由來 的問題,作者謝秋吟 這樣論述:

近年我國面臨人口少子化與高齡化的衝擊,中青壯年人口大量移往城市,鄉村地區面臨勞動人口外移與老化窘境,為因應人口結構變化與均衡區域發展問題,政府將地方創生列為當前重要施政項目。於2019年核定「地方創生國家戰略計畫」更積極協助地方政府挖掘在地文化底蘊,盤點各地方「地、產、人」的資源以「創新、創意、創業」的策略,帶動發展地方產業與提升地方文化,來達到振興地方經濟,吸引地方青年回流,促進城鄉均衡發展的目的。隸屬臺南市學甲區的學甲寮聚落,在人口外移、社區老化的時代洪流衝擊下也無法倖免,學甲寮聚落存有臺灣早期中南部沿海村落的五營營寨,其背後具有的文化意涵與象徵,深具保留與宣揚價值。因此本研究以學甲寮聚

落的五營文化為基礎,針對聚落內文化景觀與地方產業來挖掘,探討聚落促進地方創生的課題。本研究方法採訪談法,訪問聚落各階層人士20人;KJ調查法,調查不同年齡層的地方人士10人;再輔以田野調查法,全面收集聚落內的各種地方特色景觀資源,作為本研究提出地方創生發展策略的依據。本研究提出以下結論:一、 經調查發現學甲寮的地方創生資源,有宗教文化景觀、農村聚落景觀與地方農業產品特色三項,但高齡族群對宗教文化景觀較認同,非高齡族群對農村景觀較喜好,不同年齡層對地方特色有看法差異現象。二、 宗教活動是學甲寮主要的文化景觀之一,五營營寨為當地特有的地方景觀,學甲寮的地方創生應以五營為主題,應致力於慈濟宮的遶境活

動,聚焦在學甲寮的行程上。三、 學甲寮在盤點地方特色上,需借助地方耆老經驗,在策劃推動上需凝聚社區共識,建立居民對文化景觀的保存和維護意識,以及尋求外力資源。四、 學甲寮原有農業產品,應結合地方特色與文化資源,以跨界合作、創新、創意設計促進產業升級,並連結附近觀光景點作區域結合,共同規畫行銷,讓觀光資源更多元,選擇更多樣。

北門區二重港侯氏家族與仁安宮發展之研究

為了解決慈濟宮由來 的問題,作者劉靜雯 這樣論述:

臺南西部濱海漁耕、曬鹽人家庄頭聚落點綴其間,沿著濱海公路進入北門區轉入寬八米的174市道,就是二重港庄聚落;庄內記憶侯氏先祖著幫助鄭成功運糧攻臺的光榮傳說。侯姓宗族從中國移民到臺灣,並於二重港庄小聚落代代繁延子孫,二重港侯氏以宗教信仰的力量凝聚血緣,合力興建一座全臺最大的宗祠及建廟經費投入超過二億元的庄內仁安宮,數百年來侯氏延續發展宗教活動,傳承二重港侯姓在臺的祭祀文化。沿著174市道,轉進路旁一座亮麗的仁安宮牌樓,是進入二重港庄內仁安宮的入口處,在庄內可以聽到耆老口耳相傳的侯氏家族的故事,從侯姓家族參與學甲十三庄神明遶境鄉村聯誼的「學甲香」、思念祖居地的「想白礁」祭祀活動,日據時期的二重港

侯氏在庄內「公地仔」建立屬於侯姓自有的宗教活動,在信仰力量的支撐,背負著「二重港侯氏」名號侯氏家族,走出聚落,開創經濟生機回饋鄉里;回溯信仰文化記憶,耆老們述說曾經身歷其境的故事,而維繫侯氏對二重港庄家族的向心力,就是宗廟的祭祀活動。本文從二重港庄侯氏先祖帶領家族在鹽田中拓墾,並據「二重港庄」建立屬於侯氏的庄園,持續跟隨同鄉各姓所建立起來的「想白礁」、學甲慈濟宮十三庄的「學甲香」祭祀圈活動,還有侯氏宗族輪祀的神尊,在「公地仔」舉辦的祭祀活動,以及分靈南鯤鯓代天府神明及各項祭祀進香活動;在陳一桂宗祠族譜裡循線尋找的蛛絲馬跡,透過耆老訪談,及《北門區志》、《二重港侯氏宗祠族譜》、〈仁安宮沿革〉等資

料、專家學者論述及各類專書,理出脈絡,進行「北門區二重港聚落侯氏宗族與仁安宮發展之研究」。另提供筆者於2018-2020逐月發表於自由時報臺南市版寺廟大小事專輯中,作為二重港庄侯氏家族及仁安宮近年來祭祀發展現況活動記事的參考,以北門區二重港聚落侯氏宗族與仁安宮發展的議題,啟發耆老記憶,爬梳歷史資料、文獻,針對以下問題進行研究:1.北門侯氏家族渡臺初探。2.二重港庄侯氏大本營的發展。3.二重港庄侯氏敬神與祀祖。4.結論。