手寫心經掛畫的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JamesDelbourgo寫的 蒐藏全世界: 史隆先生和大英博物館的誕生 和unknow的 當我遇見一個人:薩提爾精選集1963-1983都 可以從中找到所需的評價。

另外網站心經書法掛畫心經掛畫專賣 - GJLNI也說明:心經 字畫心經作品心經藝術,心經藝品,心經圖畫,心經書法,掛畫陳文彬楷書荷花心經墨寶-1(羅丹畫廊) 按這裏看此張美麗作品超大圖檔(NO1)全新手寫完成(作品局部圖) ...

這兩本書分別來自左岸文化 和心靈工坊所出版 。

國立臺中教育大學 語文教育學系碩博士班 劉瑩所指導 吳新欽的 清末民初之佛語書法研究 (2014),提出手寫心經掛畫關鍵因素是什麼,來自於清末民初、佛語、書法。

最後網站【心經】般若波羅蜜多心經掛畫生日禮物宣紙純手寫書法佛經 ...則補充:關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買【心經】般若波羅蜜多心經掛畫生日禮物宣紙純手寫書法佛經值得珍藏(疫苗健康口罩)掛一福心經保護全家平安, ...

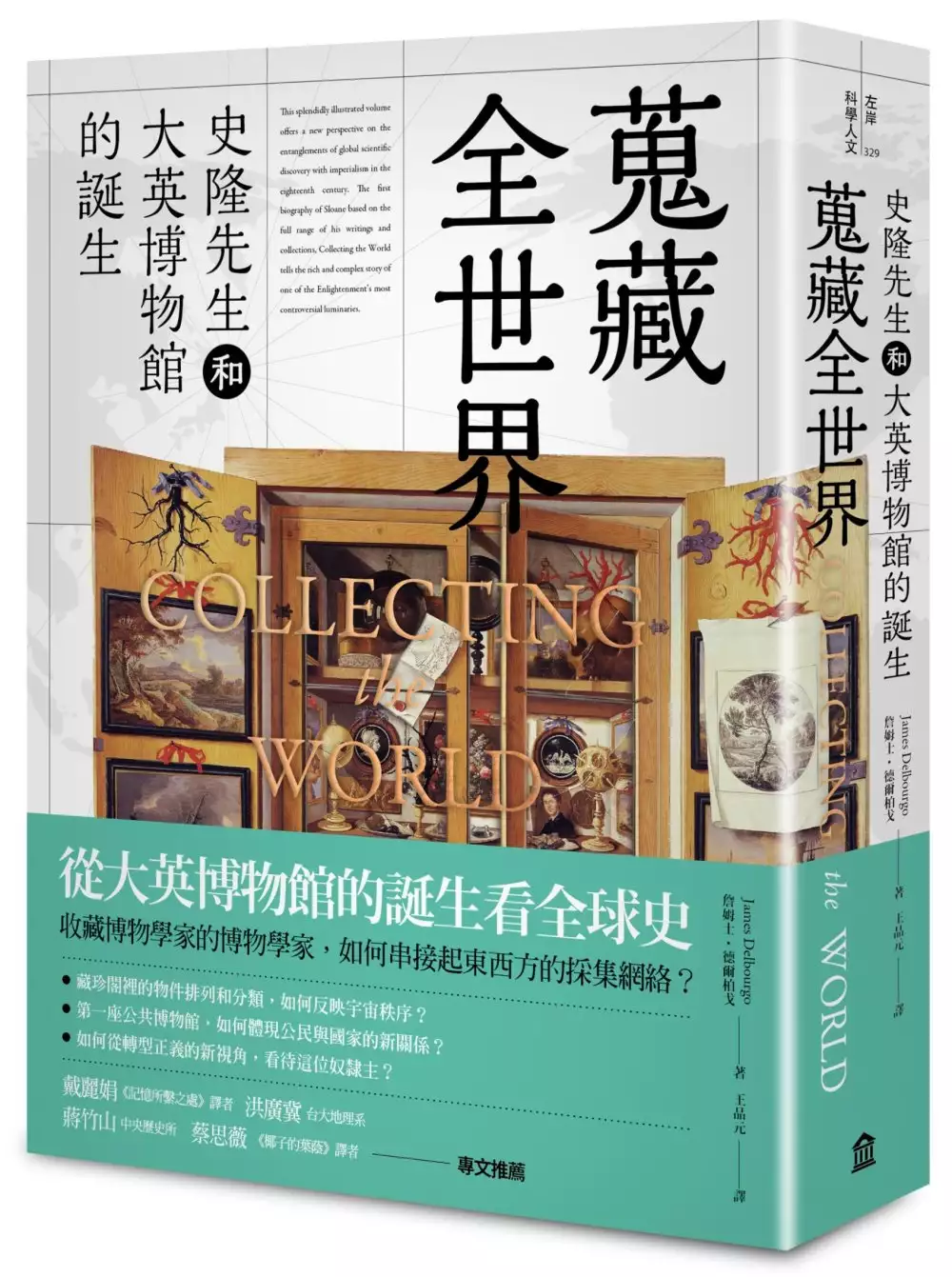

蒐藏全世界: 史隆先生和大英博物館的誕生

為了解決手寫心經掛畫 的問題,作者JamesDelbourgo 這樣論述:

★從大英博物館的誕生看全球史 ★收藏博物學家的博物學家,如何串接起東西方的採集網絡? ★藏珍閣裡的物件排列和分類,如何反映宇宙秩序? ★第一座公共博物館,如何體現公民與國家的新關係? ★如何從轉型正義的新視角,看待這位奴隸主? 《衛報》《倫敦時報》《紐約時報》《紐約書評》選書 英國科學史學會Hughes Prize 美國十八世紀研究學會Louis Gottschalk Prize和 Annibel Jenkins Biography Prize 美國歷史學會Leo Gershoy Award 當今的大英博物館收藏了人類過去的寶藏,但是在它誕生的時刻,卻是探索

新世界的前沿基地。它的奠基者漢斯・史隆,為博物館的庫房藏量和定位,立下了第一個里程碑。他過世後,後人根據他的遺囑,成立世界上第一個「公共博物館」。 為什麼史隆願意不計一切代價,致力收得全世界各處的物件?自然史的採集,不只是為了個人求知的熱忱,更是承自「藏珍閤」的傳統,透過物件的排列和分類,博物學家不僅揭示了可資利用的經濟資源,還意圖展現神的秩序,文明與野蠻的分野,迷信到理性的進程。 但是,要網羅什麼樣的物件,才能展現世界運行的奧秘?什麼樣的事物才算「珍奇」?「一根珊瑚掌」「一顆結石」「一段牛脊椎,上面被一支橡樹枝貫穿」,這些奇特的物品如何被歸類?又如何視覺化這些物件,讓知識交流更精

確? 故事裡,史隆並不是唯一的智者,若沒有非洲奴隸提供的採集技能和植物知識,史隆便無法從距離歐洲千里之遙的牙買加,深度探取美洲的物件,奠定跨洋尺度的多樣性;若沒有英國東印度公司僱員的協助,或者從「福爾摩沙」來到倫敦的騙子的誆言,或者全球各地各有所圖的採集者所上繳的標本,史隆便無法突破地理空間限制,將物件集中到帝國中心。他親自做採集(collecting),但更多時候,他是收集博物學家的博物學家(the collector of collectors)。 現代世界從採集(to collect)開展。光是將成千上萬個物件加以分類、條列,編纂成目錄(to catalogue),本身就是通

往認識外在世界的方法。能夠完成一份目錄清單,證明了具備堅強的軍事力量、充沛的商業活力,以及文化實力。強國才能對外徵集,進而編寫目錄清單、打開藏珍閣供人參觀,展現萬物的法則。 這本書首次運用史隆的標本與物件、還有他的「物種目錄」所寫成。史隆的遺願是維持收藏的完整性,結果卻被現代學科專業化的趨勢所沖散,變成植物標本歸於自然史博物館、書信手稿歸於大英圖書館、其他物件與圖冊歸於大英博物館。作者試圖將完整的史隆拼回來,也讓我們更加認識帝國的歷史。 得獎記錄 《衛報》《倫敦時報》《紐約時報》《紐約書評》選書 英國科學史學會Hughes Prize、 美國十八世紀研究學會Louis G

ottschalk Prize和Annibel Jenkins Biography Prize、 美國歷史學會Leo Gershoy Award、 名人推薦 專文推薦 戴麗娟(《記憶所繫之處》譯者、中研院史語所) 洪廣冀(臺大地理系) 蔣竹山(中央歷史所) 蔡思薇(《椰子的葉蔭》譯者、自然史研究者) 不管是收藏來源、收藏研究,或是購買收藏所動用的財富,背後多少都有黑奴的身影。史隆本身也許不自覺,卻也從來沒有掩飾過這個事實,只是後代研究者囿於歐洲中心的觀點,或是科學偉人傳記的敘述手法,對這段史事總是視而不見,或是草草帶過。本書作者集結科學實作研究

、收藏史、黑色大西洋史研究的手法,加上對史隆作品和書信內容的仔細梳理,成就了這份精采作品,為我們揭示當時知識、商貿、殖民帝國攜手並進的一段歷史。 然而,構成他生涯最大轉捩點,也是他得以蒐購全世界的財富來源:牙買加蔗糖生產與銷售,以及背後的黑奴勞力,卻直到晚近幾年才漸受關注。在揮別牙買加三百多年後,史隆終於和他書中所描述的黑奴再相逢,不過這次是在博物館的展櫃和書本中。他們將一起,帶我們認識收藏活動與擴張帝國裡,不同貢獻者交織而成的故事。——戴麗娟(《記憶所繫之處》譯者、中研院史語所) ********* 科學史界經歷了兩次轉向。先是「實作轉向」(practice turn)。

研究者的焦點從科學家在想什麼,逐步轉移至科學家在何時、何處、基於何種理由、以何種手段來做科學。影響所及,實驗室、博物館、植物園、田野等科學地點(scientific site)逐步出現在科學史研究者的視野。 但是,如果說科學知識最大的特色是能放諸四海皆準,那麼,單單揭露科學知識的生產地是不夠的,於是又有「全球轉向」;也就是說,科學之所以能放諸四海皆準,關鍵不是四海遊走之人的心悅誠服,反倒是性格海派的科學家費心經營的結果。如此以「世界」取代科學之普世性(universality)的研究取向,研究者稱之為「全球轉向」。《蒐藏全世界》可說是前述兩大轉向中最引人注目的作品之一。 當

科學史的研究者還將目光侷限在倫敦都會區的一小撮紳士實驗哲學家時,德爾柏戈的視角早已跨出倫敦,「從西非的奴隸碉堡延伸到北美的殖民聚落,從加勒比海延伸到東印度公司散佈在南亞與東亞的商館」。採集作為一種生活形式,是帝國的,且沒有放在帝國的脈絡中,便不能妥善理解。——洪廣冀(臺灣大學地理系) ********* 這本書不僅是十七至十八世紀英國面向世界的全球史,書中內容豐富,關鍵字涉及了很多主題,有博物學、自然史、商業、科學社群、種植園、人際網絡、蒐藏、殖民、奴隸、美洲、非洲、牙買加、藏珍閣、博物館、公共、物種、皇家學會、帝國、西印度群島、科學革命、光榮革命、啟蒙運動、分類、標籤、標本等等。

我們現在所知道的大英博物館,應該是十九世紀維多利亞時期改建、重組並建立近代博物館分類標準後的新樣貌,對於十八世紀建館初期的歷史應該是完全陌生,一般讀者更不用說會將史隆與大英博物館產生任何連結,基本上,應該說是完全忽略他的存在。 也因為如此,這本書的出版,讓我們認識到,要成為一位像史隆這樣的收藏家,他的條件及時代特性是如何結合,才能成就這一段精彩的博物學發展史。——蔣竹山(中央大學歷史所) ********* 看似與臺灣無關的大英博物館,其實與臺灣博物館史有些關連。十九世紀中葉,來臺採集的英國博物學者史溫侯(Robert Swinhoe)蒐藏,存放於大英博物館分立出的倫敦

自然史博物館。一九○八年,當臺灣設立第一個自然史博物館「總督府博物館」(今臺灣博物館)之初,大英博物館的史溫侯蒐藏,成為總督府博物館羨慕,甚至希望仿效的目標。一九三○年代,總督府博物館面臨檢討,引起學者討論。當時任職於臺北帝國大學的動物學者青木文一郎,又以大英博物館及倫敦自然史博物館馬首是瞻,大書特書總督府博物館的未來走向。 至今,大英博物館仍重要,但重點已非她持續刻出「偉大的功名」。該館面對過去帝國主義「黑歷史」蒐藏的指控,必須不斷做出反思與努力。作者在這本書不避諱點出,史隆蒐藏成功的背後,乃因史隆身處世界的中心,以剝削者的角度,累積大量財富,加上有效的網絡及訊息交換,始能得到各地珍品

。閱讀此書,除了上述恢弘的歷史外,細細品味書中紛紛落下神壇的人們,他們是名人,也是凡人;他們編織出強而有張力的蒐藏世界,也有人性與幻想涉入其中,未嘗不是另一種閱讀的樂趣。——蔡思薇(《椰子的葉蔭》譯者)

清末民初之佛語書法研究

為了解決手寫心經掛畫 的問題,作者吳新欽 這樣論述:

清末民國初年是一個革命和反革命、新文化和舊文化交相傾軋的混亂時代,也是一個令人憂心幻滅的時代。當人心在幻滅邊緣徘徊、掙扎、猶豫、徬徨的時候,正因為有了楊仁山、歐陽竟無、章太炎、梁啟超等學者、佛教居士,和虛雲法師、印光法師、太虛法師、弘一法師等僧伽,延續了佛教,才得以應化眾生,給這個時代帶來一股希望。因此,清末民初學者、佛教居士與僧伽如何護持佛教,是個值得研究的課題。本研究即以清末民初(1799-1959)時期學者、佛教居士與僧伽的佛語書法為探討材料,參酌系統功能語言學理論,採用文獻分析法、比較研究法、歷史研究法,聚焦於清末民初時,學者、佛教居士、僧伽怎樣透過佛語書法,護持日漸式微之佛教為研究

目的。本研究發現,清末民初之學者、佛教居士、僧伽的佛語書法藝術,各承受其學術素養或碑帖之影響,在佛學思想傾向上,深受禪宗與淨土宗之影響,內容中,則呈現豐厚的親人師友同事之人際關係。清末民初時的學者、佛教居士、僧伽們,將清淨出世的佛語,融入了他們的生活之中,用書法積極入世,化度眾生,實在功德無量!

當我遇見一個人:薩提爾精選集1963-1983

為了解決手寫心經掛畫 的問題,作者unknow 這樣論述:

發掘每個人深藏內在的自我療癒潛能,就能帶來成長與轉變 人的內在都蘊含了所需的滋養資源。我的治療就是協助人們接觸並學習如何運用潛能,進而創造出一個成長系統。──薩提爾 家族治療大師維琴尼亞‧薩提爾(Virginia Satir, 1916-1988)以精神分析的執業背景,卻在 1951 年毅然闖入家族治療這片未開發地,並透過細膩的觀察本領和對人的信心與好奇,挽救許多家庭的危機,發展出著名的「薩提爾模式」(The Satir Model)。其中具像又實用的許多助人技巧,像是溝通模式(討好、指責、超理智、打岔)、冰山隱喻、家庭重塑等等,幫助人們探索自己內、外在經驗的差異,使人更

認識自己、與自己的獨特性連結,時至今日仍影響深遠。 薩提爾不以病理學角度看人,相信人們有內在能量和資源,能夠學習並改變應對方式,過著更負責、更賦權的生活,並肯定單親、重組、非傳統的家庭型態,相信家庭運作良好的關鍵在於關係而非形式,這些想法都大大超越了她的時代,並與現代社會遙相呼應。此外她看重治療師對自己感受的覺察與應用,強調唯有當治療師能善待自己、與自己調合,才能在真誠的互動中對個案有正向啟發。 本書編輯群以知名心理治療師約翰.貝曼為首,精選薩提爾逝世前二十多年的教學文章,不僅畫龍點睛地呈現她一路走來的信念、風格、方法及實際案例,更帶領讀者見識薩提爾對治療的貢獻與時代意義。

「維琴尼亞.薩提爾身為家族治療創始人之一,她的創意是世界公認的。她堅信人們擁有不斷成長、改變和獲得新理解的能力,她的目標是改善家庭中的關係和溝通。她曾說過在療癒家庭的過程中,我們也療癒了世界。」──約翰‧貝曼 維琴尼亞‧薩提爾(Virginia Satir, 1916-1988) 美國家族治療先驅,也被譽為是近 25 年最具影響力的前五名治療師之一。她出生於威斯康辛州(Wisconsin)的一個農莊,父母親是德裔的科學家。薩提爾從小就是個小偵探,喜歡觀察大人言語和行為之間的差異,對人的內在世界充滿好奇。她曾修習精神分析,擔任過教師、社會工作者,秉持著對人的信心幫助過許多孩子與家庭。

開始私人執業後,她在 1951 年首度進行家族治療,隨後在逐步探索中發展出獨創的薩提爾模式(The Satir Model)。 薩提爾相信人內在的力量,認為人們有能力為自己作出選擇與改變,可以更正向、更有效率地活出自己。她看重人們的自我價值,鼓勵治療師與自己的內在保持一致,將能觸動個案達到轉變與療癒。 本書特色 ★宛如親炙家族治療大師維琴尼亞•薩提爾教學風采的11篇作品。 ★每篇由1位資深薩提爾治療師引言導讀,親近易讀。 ★薩提爾逝世30週年後的最新繁體中文作品,展現學派發展與時代意義。 名人推薦 成 蒂|資深薩提爾模式婚姻家庭治療師及訓練導師 李崇建|《薩提

爾的對話練習》作者 林宏川|台灣薩提爾成長模式推展協會理事長、博仁綜合醫院身心醫學科主任 吳就君|國立臺灣師範大學教授、華人伴侶與家族治療協會創會理事長 楊志賢|台灣薩提爾成長模式推展協會理事、臺北市立聯合醫院和平院區精神科主任 賴杞豐|家族治療師、青島大學兼職教授 好評推薦 「治療師越能一致性、越完整,即越能與他人建立深厚的連結,而這正是家庭治療產生成效的基本要件,也是我們在本書中所看到的精華。」──成 蒂(資深薩提爾模式婚姻家庭治療師及訓練導師) 「薩提爾女士當年提出的諸多概念,日後一一被印證且被後人認可它的重要性,現今看來均是走在當年時代尖端,例如同時著重處

理個案的內在和人際系統間的關係、靈性生命力量的展現等等。」──林宏川(台灣薩提爾成長模式推展協會理事長) 「在薩提爾模式健康成長的理念普及於台灣各領域之時,本書的出版更具有時代意義,透過對薩提爾本人文本的爬梳,共鳴於薩提爾人本博愛的胸懷,相信每一個在台灣追求健康成長的個人與家庭都會得到激勵與指引。」──楊志賢(台灣薩提爾成長模式推展協會理事) 「這本選集,讓我理解薩提爾女士個人到專業養成的完整脈絡,以及她的哲學思考與治療理論的完成,更加穩固我在治療過程裡的信任與信心。相信對喜愛和學習薩提爾學派的同道,都是一本『葵花寶典』。」──賴杞豐(家族治療師、青島大學兼職教授)

想知道手寫心經掛畫更多一定要看下面主題

手寫心經掛畫的網路口碑排行榜

-

-

#2.心經字畫書法 - 阿里巴巴商務搜索

般若波羅蜜多心經掛畫橫版新中式客廳佛經書法字畫茶室大悲咒壁畫 ... 回頭率: 50%. 福建龍岩市. 琢璞堂字畫批發孫曉雲書法心經手寫臨摹名人字畫書房茶室掛畫. 於 tw.1688.com -

#3.心經書法掛畫心經掛畫專賣 - GJLNI

心經 字畫心經作品心經藝術,心經藝品,心經圖畫,心經書法,掛畫陳文彬楷書荷花心經墨寶-1(羅丹畫廊) 按這裏看此張美麗作品超大圖檔(NO1)全新手寫完成(作品局部圖) ... 於 www.texttiile.co -

#4.【心經】般若波羅蜜多心經掛畫生日禮物宣紙純手寫書法佛經 ...

關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買【心經】般若波羅蜜多心經掛畫生日禮物宣紙純手寫書法佛經值得珍藏(疫苗健康口罩)掛一福心經保護全家平安, ... 於 buy.line.me -

#5.心經掛畫天天優惠推薦 - 松果購物

正在找網路推薦的心經掛畫嗎? ... 書法練字筆補充包心經手抄本天成筆墨莊手抄心經抄經本心經大悲咒心經練字帖佛經 ... 一看就懂的圖解心經(手寫心經祝福增訂版). 於 www.pcone.com.tw -

#6.心經書法掛畫 - Cavsc

心經 字畫心經作品心經藝術,心經藝品,心經圖畫,心經書法,掛畫陳文彬楷書荷花心經墨寶-1(羅丹畫廊) 按這裏看此張美麗作品超大圖檔(NO1)全新手寫完成(作品局部圖) (作品 ... 於 www.ingoesprperties.co -

#7.心經掛畫,心經書法,心經全文,心經效用,陳文彬心經墨寶

心經 為千萬人億萬次的頌唸,其不可思議的念力和威力無庸置疑!居家辦公室必選掛畫! 畫框詳細規格:☆陳文彬手寫心經,秀氣雋永值得細 ... 於 rodin8.blogspot.com -

#8.心經圖心經掛畫 - Doisof

靜物系列人像系列山水油畫世界名畫複製畫四季藝品專業攝影作品– 無框畫心經掛 ... 圖/取自網路文小編整理《般若波羅蜜多心經》也稱《心經》,在佛教的三藏十二部經典 ... 於 www.thoemilumen.co -

#9.手寫心經掛畫的價格推薦- 2022年5月| 比價比個夠BigGo

手寫心經掛畫 價格推薦共273筆商品。包含260筆拍賣、12筆商城.快搜尋「手寫心經掛畫」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#10.心經掛畫專賣 - 四季藝廊

四季家飾藝廊,專賣多款心經掛畫、心經壁掛、心經掛飾、心經字畫、心經畫,最專業的藝術飾品平台,讓您居家充滿藝術氛圍! 於 decoration-collect.com -

#11.心經掛畫的商品價格 - 大家來比價

【創藝工坊】李白將進酒手寫書法掛畫(手寫詩詞心經大師落款) · MOMO購物網; 最推薦 ... 【24mama 掛畫】單聯式藝術心經中國花卉荷花蓮花水墨風無框畫30X80cm(荷蓮心經) ... 於 twpriceget.com -

#12.最新手寫心經書法作品,心經掛畫,心經字畫,心經全文,選大幅 ...

(NO3)全新手寫完成羅丹畫廊線上藝術中心http://www.pcstore.com.tw/rodin/M08302897.htm 居家掛畫首選(本作品已售出2幅)結緣品目前特價中搶購要快!心經為千萬人億萬次 ... 於 blog.xuite.net -

#13.心經掛畫- 優惠推薦- 2022年4月| Yahoo奇摩拍賣

南海觀音佛像掛畫觀世音菩薩佛堂供奉裝飾卷軸絲綢畫佛教心經 · 趙孟頫心經般羅菠蘿蜜心經佛教用品絲綢掛畫成品卷軸可定制新品 · 般若波羅蜜心經禪佛字書法字畫字條幅絲綢畫 ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#14.【創藝工坊】李白-將進酒-手寫書法掛畫(手寫詩詞-心經-大師落款)

【創藝工坊】李白-將進酒-手寫書法掛畫(手寫詩詞-心經-大師落款). 綜合推薦; 新上市; 銷量; 價格; 篩選. 商品分類; 品牌. 顏色. 區域. 重量. 類型. 尺寸. 風格. 產地. 於 www.momoshop.com.tw -

#15.心經掛畫

鎮宅畫掛畫捲軸畫字畫大悲咒掛畫佛經大悲咒書法字畫念佛禪意客廳裝飾心經絲綢卷軸壁畫. 類似商品. 回報問題商品. $3,750 ~ $3,780. 0%-1.5% 回饋. 樂天 ... 於 isteriacucina.it -

#16.家裡掛《大悲咒》字畫有講究! - 每日頭條

列印或者手寫都可以,但注意一定不能有錯(最好列印東方台版本)。 字體沒有限制,行書、草書、楷書… ... 心經是一種能量,是一種磁場,也是一種錢。 於 kknews.cc -

#17.心經字畫- 人氣推薦- 2022年3月 - 露天拍賣

字畫真跡手寫書法作品天道酬勤辦公室字畫牌匾公司掛畫客廳裝飾 ... 般若波羅蜜多心經字畫中式禪意掛畫客廳玄關裝飾畫已裝裱卷軸新品. fawltgj7320. 於 www.ruten.com.tw -

#18.手寫心經掛畫- 飛比價格- 優惠價格推薦- 2022年4月

手寫心經掛畫 是你要找的商品嗎?飛比有手寫心經、手寫心經祝福增訂版推薦,飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格, ... 於 feebee.com.tw -

#19.鎮宅畫掛畫捲軸畫字畫思知觀音心經手抄佛經掛畫毛筆臨摹字帖 ...

悅步旗艦店Rakuten樂天市場線上商店,提供鎮宅畫掛畫捲軸畫字畫思知觀音心經手抄佛經掛畫毛筆臨摹字帖掛軸卷軸大悲咒吉祥經手寫抄經套裝初學者抄經本佛系描紅裝裱字畫 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#20.心經掛畫 - 華真藝廊

心經掛畫. 心經有著不可思議的力量,居家掛畫必備首選,手工更顯珍貴! 商品比較(0). 於 twart-art.com -

#21.陳文彬/行書/心經書法/心經掛畫-M1(羅丹畫廊)含框48X81公 ...

手寫 書法作品真品具收藏與觀賞價值,筆法流暢結構工整,更顯珍貴非印刷品所能比擬! 客廳辦公室最佳掛畫. 產品詳細規格: ☆2幅作品供選購. ☆陳文彬手寫心經 ... 於 xn--riqt71bs6qrhj.tw -

#22.心經掛畫木框

木雕心經170×70公分實木框心經掛畫風水招財畫般若波羅蜜多心經木雕刻心經掛飾匾額掛匾擺設收藏藝品風水擺飾. 類似商品. 回報問題商品. $3,000.滿99元出貨(843), 新北市. 於 goinupaffariesport.it -

#23.四季藝廊心經的運費、客服和退貨,PTT和網友分享的方法

四季家飾藝廊,專賣多款心經掛畫、心經壁掛、心經掛飾、心經字畫、心經畫,最專業的藝術飾品平台,讓您居家充滿藝術氛圍! ... 商品說明· 同類型作品推薦· 四季水墨水彩畫· ... 於 ec.mediatagtw.com -

#24.寫字的林手寫心經掛畫家居擺飾般若波羅蜜多心經贈禮 ...

這是寫字的林所手寫後印製的心經掛畫,木條為特別選購的自然木色,紋路超級自然又好看,木條好拆卸,小掛畫使用珍珠畫布,大掛畫使用油畫布,皆防潮,兩款畫設計師都選 ... 於 www.pinkoi.com -

#25.手寫心經掛畫- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年5月

手寫心經掛畫 價格推薦共222筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#26.心經掛畫雕塑心經掛畫.送禮推薦.禮物推薦.禮品店 - Mhinb

找心經掛畫價格與優惠推薦就來飛比,名家手寫對開書法墨寶具收藏與觀賞價值,每一過程都是一次激情與想像的體驗。 心經掛畫 心經壁掛木雕佛手木紋心經/ 心經掛 , ... 於 www.jmophinc.co -

#27.心經掛畫 | 蘋果健康咬一口

心經掛畫哪裡買- 淘寶海外為您精選了心經掛畫相關的4095個商品,妳還可以按照人氣、價格、銷量和評價進行篩選 ... 還有手寫心經掛畫、般若波羅蜜心經掛畫、心經掛鐘。 於 1applehealth.com -

#28.手寫心經掛畫飛搜購物搜尋- 第1 頁

鎮宅畫掛畫捲軸畫字畫心經抄寫本手抄佛經卷軸小楷臨摹描紅毛筆字帖套裝掛軸手寫經書經文抄經卷空白書法專用作品紙裝裱字畫宣紙. 1,000. 樂天市場購物網 ... 於 shopping.feeso.com.tw -

#30.心經掛畫手寫-新人首單立減十元 - 淘寶

去哪兒購買心經掛畫手寫?當然來淘寶海外,淘寶當前有14676件心經掛畫手寫相關的商品在售,其中按品牌劃分,有印傳承74件、良木27件、尚得堂95件、亦塵閣58件、名萃 ... 於 world.taobao.com -

#31.心經畫框

心經掛畫木框在拍賣價格推薦共173筆商品。還有心經掛畫、金箔心經掛畫、手寫心經掛畫、心經掛匾。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 分享 ... 於 rollinavocat.fr