撒該的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦翁真聯寫的 瓦器裡的寶貝:透過艾瑞克森心理社會發展理論、薩提爾家族治療,以及阿德勒個體心理學專業詮釋,引導內在的自我探索和自我照顧 和JohnWalton的 新舊約聖經故事導覽:175個聖經敘事的解經與應用都 可以從中找到所需的評價。

另外網站耶穌充滿在撒該心裏_::好消息宣教會::GoodNews也說明:耶穌進了耶利哥,正經過的時候,有壹個人名叫撒該,作稅吏長,是個財主。他要看看耶穌是怎樣的人,只因人多,他的身量又矮,所以不得看見。

這兩本書分別來自日日學 和校園書房所出版 。

台灣神學研究學院 神學碩士班 吳孟翰所指導 林宣的 羅馬帝國下的十錠銀子比喻: 路加福音十九章11–28節所呈現之接觸地帶及其對台灣處境的含義 (2021),提出撒該關鍵因素是什麼,來自於符號學、比喻、隱喻、接觸地帶、中間地帶。

而第二篇論文南神神學院 神學研究所 陳益慧所指導 王惠萍的 「凡有血肉之軀的,都要看見上帝的救恩!」: 分析《路加福音》7:11-17及19:1-10之給全人類的救恩 (2020),提出因為有 路加、救恩、拿因、撒該、恩典的重點而找出了 撒該的解答。

最後網站睡夢鄉(3)撒該最快樂的一天 - 信望愛書房則補充:睡夢鄉第3集撒該最快樂的一天. 睡夢鄉床邊有聲故事書系列,推薦2~8歲兒童繪本,適合親子共讀和孩子自己聆賞。從小就在孩子心裡種下福音的種子,將聖經的品格和價值觀深 ...

瓦器裡的寶貝:透過艾瑞克森心理社會發展理論、薩提爾家族治療,以及阿德勒個體心理學專業詮釋,引導內在的自我探索和自我照顧

為了解決撒該 的問題,作者翁真聯 這樣論述:

就算宛如瓦器般平凡不過的人,也能自我探索生命中的寶貝達到生命成長。 「瓦器裡的寶貝」出自《聖經》中〈哥林多後書〉四章七至十一節,「我們有這寶貝放在瓦器裡,要顯明這莫大的能力是出於上帝,不是出於我們。我們四面受敵,卻不被困住;心裡作難,卻不至失望;遭逼迫,卻不被丟棄;打倒了,卻不致死亡。身上常帶著耶穌的死,使耶穌的生也顯明在我們身上。」人最大的難處是自我限制而不自知,因著自我貶低使自己陷入四面受敵的框架中。人強勢的態度,自憐的乞討都為了保護易碎的瓦器,在過度保護瓦器時卻忽略瓦器裡有寶貝。 脫下舊人、穿上新人、活出新樣式是生命成長的三步驟。在這個過程中,與自己、他人和信仰建

立新的關係。 以艾瑞克森發展心理學八大階段發展,與危機回顧個人生命發展,每個階段都透過《聖經》觀點加以詮釋,有新觀點和因應方法邁向下個階段發展。 透過薩提爾家族治療冰山隱喻,詮釋亞伯拉罕三代重要人物之個人冰山,以及分析亞伯拉罕三代家庭的世代傳遞。讓讀者明白「太陽底下沒有新鮮事」,幾千年前的家庭互動關係對家庭成員的影響,無形中也影響了下一代,代代影響直到今日的家庭不外乎如此。 藉由阿德勒個體心理學,分析新約聖經的稅吏長撒該的生活風格,以及與耶穌相遇之後,由個人的自私自利轉向社會情懷的改變。 全書九大章節,作者運用簡單容易理解的文字分享自己教學、超過十六年協談經驗,

深入淺出方式認識自己,有能力改變現況,使讀者能善待自己、他人,提升自我照顧的能力,並且在信仰上找到正向的信念,覺察過去想法的舊軌道,勇敢地行出新的路徑。 本書特色 1. 以循序漸進方式引導讀者如何窺探內心中的訊息、情緒、情感的來由。 2. 透過薩提爾家族治療的家族圖工具,幫助讀者看清個人三代家庭圖的脈絡發展,將個人的主觀認知引導至客觀評估。 3. 作者利用個人創意繪出《聖經》著名人物:亞伯拉罕三代家庭圖,以及重要成員的個人冰山圖,幫助讀者清楚明白原生家庭對個人的影響。 4. 運用心理學家阿德勒的自卑與超越理論,詮釋聖經人物撒該生命改變的事件,幫助讀者重新審視

個人生命事件以達成長。 5. 每章節均運用真實案例詮釋,使得作者所言更有效度。而且設計了深思問題,幫助讀者在閱讀過後往內心尋找自己,安靜心自我引導,或是邀請耶穌引導內在的自我探索和自我照顧。 真摯推薦 這是一本值得推薦的認識自我,以及認識信仰傳承的好書,特別推薦給讀者。——陳吉松─聖光神學院院長 作者真聯博士是一位追尋知識與運用的學者。此書是她經過學習、探索和實踐所構成的寫作,其基本的立場與角度是通過基督信仰與神學、心理、社會和醫學等科學的整合知識與理論來書寫。——吳仲徹─前衛理神學院院長 一直想要跟真聯一起服事暫時陷入困境中的人,卻始終跨不出第一步,總覺得

能力不足。如今真聯出版《瓦器裡的寶貝》,心中豁然開朗。——孔繁珍─Asian Community Transformation Trust 顧問 從破繭到蛻變,《瓦器裡的寶貝》書中有相當詳細的說明與逐步指引,在當前瞬變無序的生活環境下,及動輒緊張的人際關係裡,希望這本書陪伴讀者勇敢面對修補的歷程,找著安定、盼望與力量。——林毓雯─聖光神學院延伸教育處處長

撒該進入發燒排行的影片

路加福音 19:10

FB 搜尋 : 主持人令潔

#中英雙語主持 #婚禮 #尾牙 #記者會 #展演活動 #晚會 #典禮 #論壇 #配音 #講師

檔期邀約 : [email protected]

羅馬帝國下的十錠銀子比喻: 路加福音十九章11–28節所呈現之接觸地帶及其對台灣處境的含義

為了解決撒該 的問題,作者林宣 這樣論述:

本論文基於比喻的隱喻性,以Mary Louis Pratt的接觸地帶——不同文化彼此相遇、衝突和爭鬥的社會空間,通常發生在高度不對等的宰制與從屬關係中——作為閱讀視角,從羅馬帝國殖民語境探討路加福音十九章11–28節,耶穌如何從十錠銀子比喻凸顯上帝國的不可掌握性,並鬆綁人對上帝國固化的眼光與想法;同時本論文也會通過這些探討,對台灣島社會所呈現之接觸地帶提出反思。新約聖經學者往往忽略接觸地帶複雜的權力互動、二元化比喻裡的第三位奴隸,視他對主人不忠實且怠惰,或者勇於抵抗帝國壓迫。羅馬帝國文化與十錠銀子比喻皆呈現接觸地帶中複雜的權力動態。帝國利用恩主制度,即不對等社會位置之間締結的各種友誼與利益交

涉,來維繫社會團結;另一方面,從屬者公然破壞社會關係會引起嚴厲的報復。比喻文本也呈現社會的衝突與合作關係。主人仰賴奴隸勞動,奴隸倚靠主人的恩庇,本國人的生存更取決於貴族;反對貴族或未能履行職責,導致人被邊緣化。本論文從接觸地帶之視角指出,比喻作為隱喻性故事不僅以文本呈現社會現實,還要製造新的社會現實。通過分析比喻的對立局面,本論文強調接觸地帶中身份的流動性和權力動態開啟了重新詮釋社會權力關係之空間,挑戰人在新的「接觸」關係中體現上帝國。第一位奴隸「在最小事上忠心」之特徵具體呈現出,詮釋幫助他不失去尊嚴並持續回應壓迫的結構。在最小的事上都能夠有所回應,意味著詮釋幫助他重新看待並改變對銀子的使用,

因而為自己與主人的關係帶來轉變。這樣的詮釋關於不刻意與人對立、與周圍環境保持動態關係、不以自己為中心。通過指涉上帝國,比喻利用隱喻「是與不是」之特徵,將帝國壓迫的接觸地帶轉化為關於上帝國的接觸地帶;但「是」與「不是」蘊含的張力提醒人,上帝國是在人與人動態互動中閃現,卻始終不為人所掌握。

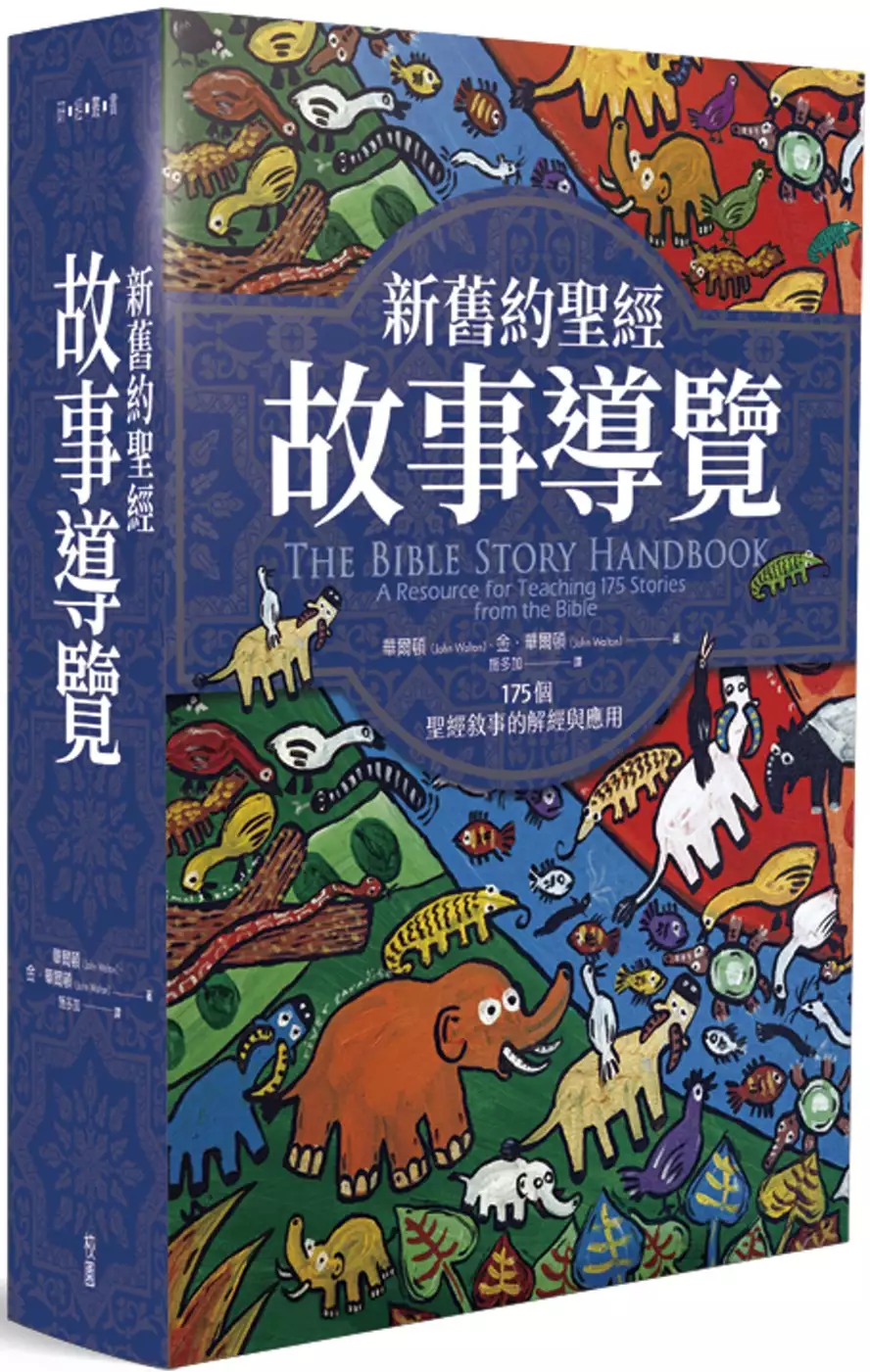

新舊約聖經故事導覽:175個聖經敘事的解經與應用

為了解決撒該 的問題,作者JohnWalton 這樣論述:

#聖經故事不歪樓 正意解經,領受聖經故事的豐厚涵義! #讓聖經故事再次撼動你我生命 《新舊約聖經故事導覽》是聖經故事教學不可或缺的材料。本書為《舊約聖經背景註釋》作者華爾頓最新著作,本次與夫人共同執筆寫作以聖經故事為焦點的註釋書。 華爾頓夫婦從聖經教育出發,著重於聖經故事解析,凸顯聖經作者的寫作意圖和時代背景,藉由一個個聖經故事,幫助我們建構更完整的聖經敘事脈絡。除了強調聖經故事的主角就是上帝,本書也處理聖經教學現場常見的困境:聖經經文不是輔助講道主題的素材之一,而是應該基於經文重點發展適切的內容;不是放大某個聖經人物作為榜樣,而是從這些人物身上了

解神的帶領和計畫。本書不僅為牧長預備講章、主日學備課提供豐富的教材,也給予小組查經和人物主題查經正確的指引。 本書特色 一本以故事為核心,著重聖經作者意圖的故事註釋書! 1.作者意圖:神藉由聖經對我們說話,而聖經作者的寫作意圖便是神的啟示。華爾頓認為,若我們接受這份信仰,那就應該按照作者意圖合理使用經文,不可忽視聖經的權威性。 2.聖經背景:為了建立正確的認知以進入經文,先了解經卷作者文化背景、歷史脈絡、經文上下文關係、梳理聖經大敘事段落,才能擁有更整全的理解。 3.教學現場:為了更方便教導聖經,我們常不自覺顛倒了經文與主

題的優先次序。華爾頓強調,聖經經文不是輔助講道主題的素材之一,而是應該基於經文重點發展適切的內容;不是放大某個聖經人物作為榜樣,而是從這些人物身上了解神的帶領和計畫。 4.經文應用:如果我們只專注於研究經文,教義便會停留於紙本上,無法確實活出信仰;如果我們只著重於「信仰對我的意義」,則又忽略了神在聖經中的原始心意。經文信息和應用其實應要兩者並重,若是沒有正確的研讀聖經,就難以帶出合適的應用。 5.典範轉移:華爾頓提醒,聖經不是冷硬的教條,而是神充滿溫度的故事;不是古老傳統的規範,而是延續發展的信仰理念。聖經經文雖有撰寫的時代性,但基督信仰的真理與精神卻能跨越時空

,建造屬神的同一群體。因此,我們不只是閱讀書卷上的文字,更應動態地活出聖經。

「凡有血肉之軀的,都要看見上帝的救恩!」: 分析《路加福音》7:11-17及19:1-10之給全人類的救恩

為了解決撒該 的問題,作者王惠萍 這樣論述:

「凡有血氣的,都要見上帝的救恩!」(路3:6,cf賽40:5《和》),這代表著對於不管是生活富裕或窮困,心靈富足或貧窮,社會地位高或低等,以社會的標準所訂定的各種人,只要願意敞開心都能看見上帝的「救恩」,也是生命的盼望。從二處經文,《路加福音》7:11-17,《路加福音》19:1-10,作為探討耶穌的救恩是包含猶太人及外邦人,並疏理路加的救恩概念的脈絡,從舊約的救恩概念中,尋出耶穌是上帝所為以色列預備的彌賽亞,並且如何放置於《路加福音》的結構中,最後延續至《使徒行傳》中,藉著使徒見證耶穌的救恩。本研究會以敘述鑑別法及社會科學鑑別法作為分析以上二段經文。敘述鑑別法關注經文本身,聚焦於人物角色和

情節所組成的故事世界。社會科學鑑別主要是透過研究文本的社會文化、歷史和文學背景,以此了解特定時代的社會制度、文化價值和規範,因此使讀者能於閱讀經文時可多方考量其社會結構、經濟、政治、文化背景、習俗,等等之社會因素,能做更適當的詮釋。救恩是普世性的計畫,給世上所有人,然而,從《路加福音》所敘述的故事中,看見並非人人都願意接受,路加表明,耶穌來,就是要來尋找和拯救一切失喪的人,這拯救的行動始於他主動與人的相遇,因為得到救恩而產生喜樂的盼望。因此,救恩可說是出上帝的主動,人不能為自己做些什麼來贏得這份恩典,唯有敞開心,從被動轉為主動的接受。

撒該的網路口碑排行榜

-

#1.改造生命的能力 撒該的故事所引發的聯想 - 隨意窩

這是撒該的故事,我們今天就多花點時間看看這一個人,他是如何改變的!我們在這裡分三點來思想。 第一點是被罪捆綁;在聖經說當耶穌進到耶利哥時,有一個人叫作撒該, ... 於 blog.xuite.net -

#2.網上聖經 聖經恢復本 路加福音

眾人看見,都紛紛的唧咕議論說,祂竟然進到罪人家裡去住宿。 19:8, 撒該站著,對主說,主阿,看哪,我把 1 家業的一半給 ... 於 www.recoveryversion.com.tw -

#3.耶穌充滿在撒該心裏_::好消息宣教會::GoodNews

耶穌進了耶利哥,正經過的時候,有壹個人名叫撒該,作稅吏長,是個財主。他要看看耶穌是怎樣的人,只因人多,他的身量又矮,所以不得看見。 於 goodnewsxt.com -

#4.睡夢鄉(3)撒該最快樂的一天 - 信望愛書房

睡夢鄉第3集撒該最快樂的一天. 睡夢鄉床邊有聲故事書系列,推薦2~8歲兒童繪本,適合親子共讀和孩子自己聆賞。從小就在孩子心裡種下福音的種子,將聖經的品格和價值觀深 ... 於 www.faithbooks.com.tw -

#5.耶穌的話,感動失喪的人 - 基督教論壇報

然而意外的是,撒該聽到說這句話的人,不是他的長官,更不是他的父母親人,卻是他 ... 當然,耶穌是神,這不需分說,所以祂可以行神蹟,讓撒該改變。 於 ct.org.tw -

#6.佳音Love聯播網- 【撒該悔改和猶大悔改的區別】 聖經中的撒該

(路19:8) 但聖經中有另外一個人所作的和撤該很相似,但他卻滅亡了,那個人就是猶大。 猶大也像撒該那樣知道有罪,也把卅塊錢還給祭司長(太27:3)。... 於 www.facebook.com -

#7.白話字數位典藏-撒該

撒該 早前有一人名叫撒該, 伊是真矮細ê人, 有一日決意ài看耶穌, 伊就peh上桑材叢, 耶穌行到桑材樹kha 就kia̍h 頭看伊t. 於 pojbh.lib.ntnu.edu.tw -

#8.撒該— 守望台線上書庫 - JW.org

撒該. (Zacchaeus)〔源自希伯來語,詞根的意思可能是:潔淨;純全〕. 耶利哥的稅務長,後來跟隨了耶穌。既是稅務長,撒該很可能統管耶利哥城和附近一帶的收稅人。 於 wol.jw.org -

#9.撒該和僕人的故事 - 盧俊義牧師

耶穌提到上帝國的比喻,都有一個共同的中心主軸—審判。這比喻就是在告訴我們,有一天上帝會審判。上帝把福音的事工交給我們,並不是要我們非要達到甚麼 ... 於 chungi.biblekm.com.tw -

#10.爬上桑樹要看耶穌的撒該 孔祥民|金燈臺活頁刊

撒該 是聖經中的一位傳奇人物。他是個稅吏長,是為羅馬政府收稅的高級官員,因為是一個肥缺,撒該以非法手段從中搾取了大量 ... 於 www.goldenlampstand.org -

#11.撒該 - 〔返回講道資料總索引〕

「撒該」. {\Section:TopicID=1931}撒該 Zacchaeus(人名). 字義: 公正 Just,清潔 Pure. 彙編: ‧路19:1-10耶利哥城的一稅吏長,曾接待主到他家裡,作了蒙恩得救的 ... 於 www.ccbiblestudy.org -

#12.主题特写:撒该彻底的改变 - TJC.ORG

谢宏骏. 耶稣进了耶利哥,正经过的时候,有一个人名叫撒该,做税吏长,是个财主。他要看看耶稣是怎样的人;只因人多,他的身量又矮,所以不得看见,就跑到前头,爬上 ... 於 tjc.org -

#13.撒該,快下來! - 讀經與譯經

撒該 ,快下來! 耶穌經過耶利哥,遇上一位眾人稱他為罪人的稅吏長。耶穌的話語叫眾人驚訝:“撒該,快到我這裏來,我們要做好朋友,你的家就是我的家! 於 www.chinesebible.org.hk -

#14.撒该悔改:主日讲章

撒该 悔改经文:路加福音19:1-10 圣经告诉我们:撒该是个税吏长,又是一个财主。当时,以色列已亡国,深受罗马帝国的统治. 於 www.jiangzhangwang.com -

#15.耶穌和撒該耶穌進耶利哥城 - 信望愛聖經

撒該 急忙下來,非常高興地接待耶穌。 19:7, 大家看見都埋怨說:「這個人居然到罪人家裏作客!」 19:8, 撒 ... 於 bible.fhl.net -

#16.撒該

撒該 聖經人物介紹學青輔導:劉永超路加福音十九章1-10 節. 於 www.slideshare.net -

#17.撒該的渴求 - :::中華基督教福音協進會:::

撒該 是耶利哥城的稅吏長,當時羅馬政府實施包稅制度,撒該就相當於今天的國稅局長,負責向百姓收稅。擁有這樣的身分與職權,不必另耍手段也能致富,但撒該卻依然訛詐取 ... 於 www.ccea.org.tw -

#18.【稅吏撒該的故事】撒該上樹見主耶穌對後人的啓發

提起新約聖經中的撒該,相信所有基督徒都不陌生,他是亞伯拉罕的後代,但也是羅馬人任命的稅吏長。而稅吏在當時的社會就是罪人的代名詞,撒該的職責就是幫 ... 於 www.lambsteps.com -

#19.撒該(Zacchaeus) - 轉向耶穌的稅吏 - Also see

撒該 中的撒該人是一個不誠實的人,他創造了基督. 撒該是一個不誠實的人,他的好奇心導致他成為耶穌基督並得救 。 具有諷刺意味的是,他的名字在希伯來文中意味著“純粹” ... 於 zhtw.eferrit.com -

#20.耶利哥的傳奇

他矮小的身材為人所熟知,然而有一天,在一個不平常的環境下,他竟然成為了耶穌基督的門徒。現在就讓我們重返耶穌基督的時代,看看這位稅吏長悔改的經歷。 ... 撒該是個稅吏 ... 於 kwong-yan.tripod.com -

#21.撒該 - 海词词典

單詞撒該的詞典定義。@海詞詞典-最好的學習型詞典. 分享单词到:. 以上內容獨家創作,受著作權保護,侵權必究. 今日熱詞. 绿色建筑面积- the total floor area of ... 於 dict.cn -

#22.撒該| 主題| IC之音竹科廣播FM97.5

稅吏撒該 · 勵志 · 悔改 · 撒該 · 晚禱寧靜時分 · 楚雲 · 稅吏 · 耶穌 · 聖經 · 路加福音 · 撒該是個稅吏長,藉由羅馬人的權勢,不但向猶太人收稅,還以非法手段訛詐 ... 於 www.ic975.com -

#23.路加福音19:2 有一個人名叫撒該,是稅吏長,又很富有。

有一个人名叫撒该,作税吏长,是个财主。 圣经当代译本修订版. 有个人名叫撒该,是税吏长,家财丰厚。 圣经新 ... 於 wd.bible -

#24.撒該的故事:愛,是悔改Zacchaeus the Tax Collector

這也是撒該為何內心得不到釋放的原因。但從另一方面來說,當我們做了不好的事,神的恩典卻總是靠近我們,從不放棄我們 ... 於 theological.asia -

#25.撒該_中文百科全書

撒該 (希臘語Ζακχαῖος,希伯來語זכי,意為純潔)是耶利哥城的海關監督、稅吏長(路 ... 當耶穌經過那裡,抬頭看見在樹上的撒該,稱呼他的名字,讓他下來,告訴撒該打算 ... 於 www.newton.com.tw -

#26.撒該真誠的悔改(ZT生命季刊) - 萬維論壇

撒該 真誠的悔改. 文/倪希米. 生命季刊微信專稿. 經文:路19:1-10. 因為撒該是羅馬政府的稅吏長,為猶太人所不齒。但撒該從內心渴慕主耶穌,真正認罪 ... 於 bbs.creaders.net -

#27.凝思錄:追尋真幸福的撒該 - 國度復興報

人子來,為要尋找,拯救失喪的人。」(路十九10)這句美麗的經文出現在撒該故事的結尾,說明了撒該是那個被拯救的失喪者,並且是被人子耶穌所尋找的。 於 krtnews.tw -

#28.著色本(撒該與耶穌) - 申嘉企業有限公司==信仰藝術的風情‧精緻 ...

著色本(撒該與耶穌). 內有6張A4著色紙,適用於兒童主日學或在家學習. 商品編號 :. 最少訂購量 : 1 件. 現貨狀況 : 現貨供應. 優惠價格 : 50 元. 商品尺寸 ... 於 www.witnessgifts.com.tw -

#29.撒該的救恩 - 土城聖潔堂

講題:撒該的救恩. 經文:路加福音19:1-10. 內容: 請大家一起來看一處聖經,路加福音19:1 耶穌進了耶利哥,正經過的時候, 19:2 有一個人名叫 ... 於 www.holiness.org.tw -

#30.第四十三篇、人救主在祂帶著神聖屬性之人性 ... - 網上生命讀經

撒該 是個稅吏長,是罪人之首,是罪魁。他作稅吏,因犯罪而致富。 撒該向主認罪,說到賠償並清理已往。他對主說,『主 ... 於 www.lsmchinese.org -

#31.徵稅的問題(路加福音19:1-10; 20:20-26) | 聖經註釋| 工作神学

稅吏撒該(路加福音19:1-10). 當去往耶路撒冷的途中,耶穌在耶利哥碰到一個名叫撒該的稅吏,那時撒該正 ... 於 www.theologyofwork.org -

#32.每日靈修導讀內容2014-02-05

撒該 得救. 一、耶穌尋找(9節) 耶利哥是罪惡之地,自古以來就被咒詛。耶穌要赴耶路撒冷,走向十字架的道路,祂可以不走這路。撒該的悔改是耶穌在耶利 ... 於 www.breadoflife.taipei -

#33.做撒該的好朋友-- 曾昭瑞牧師 - 和平教會主日講道集

今天的這段經文,是我們從小在主日學就很熟悉「矮子撒該」的故事,撒該 ... 對撒該而言,耶穌是一個很特別的人,因為祂同情罪人和稅吏作朋友,所以對 ... 於 hoping-sermon.blogspot.com -

#34.撒該,快下來!今天我必住在你家裡

Translated title of the contribution: 撒該,快下來!今天我必住在你家裡. Chong-Ray Hsiao. Department of History. Research output: Contribution to journal ... 於 researchoutput.ncku.edu.tw -

#35.撒該.落來【信仰詩】 - 台文戰線聯盟

撒該.落來千萬粒心拍結球兮鋼硬刺圭轉踅一道關鎖樓閣兮城闈阮的心固守著層層疊疊傷痕兮垛口每每發射致使人奧堪得毒箭發落兮痕跡推落汝攀跁刺探阮歸身朽破空隙兮天梯掩 ... 於 twnelclub.ning.com -

#36.聖地靈修系列(八):耶利哥與撒該桑樹 - Henry Au的神學園地

耶利哥(現名:杰里科,現屬於巴勒斯坦自治區之一)位於耶路撒冷以北,是一個擁有超過三千年歷史的古城。根據考古發現,早在一萬一千年前就已經有人在這裏 ... 於 henryau.org -

#37.矮子撒該--智慧的話叢書(中英對照) - 校園書房出版社

矮子撒該--智慧的話叢書(中英對照)/A Short Man Called Zacchaeus. 作者: 出版社: 香港聖經公會. 特價NT 5555. (商品可訂購,結帳後立刻為您進貨,請安心訂購). 於 shop.campus.org.tw -

#38.撒該爬上一棵樹 - GraceLink

撒該. 接受了耶穌的愛和饒恕,並將他曾. 竊取別人的財物歸還,他再也不收. 取不該是屬於他的財物了。 這是一個關於恩典的教訓. 年幼的孩子需要無條件的恩典,. 而能感受到 ... 於 www.gracelink.net -

#39.繽紛世界: 撒該的故事 - 號角月報澳洲版

耶穌進了耶利哥,正經過的時候,有一個人名叫撒該,作稅吏長,是個財主。他要看看耶穌是怎樣的人,只因人多,他的身量又矮,所以不得看見,就跑到前頭,爬上桑樹,要看 ... 於 cchcau.org -

#40.小人物– 撒該| ERiNSYLEE

在思考變賣所有的跟隨主時,想到第一個效法主耶穌這教導的人極可能就是該撒。 撒該是耶利哥城內的稅吏長,也是一個財主。 耶利哥城是當時個頗為繁榮的 ... 於 erinsylee.wordpress.com -

#41.撒該的歸信改正

撒該 的故事只在路加福音書中記載。路加福音中常談論神的國度,與邊緣人士是息息相關,並且常強調這些邊緣人士是信心的榜樣。這些人包括有 ... 於 www.baptist.org.hk -

#42.撒該- 維基百科,自由的百科全書

撒該 (古希臘語:Ζακχαῖος,希伯來語:זכי,意為純潔),又譯匝凱,新約聖經人物,是耶利哥城的海關監督、稅吏長(路加福音19:1-10)。由於香樹脂的生產和出口集中在 ... 於 zh.wikipedia.org -

#43.0624寇紹恩:「幸福主日」尋找生命價值的人-一個爬樹的男人

8 撒該站着對主說:「主啊,我把所有的一半給窮人;我若訛詐了誰,就還他四倍。」 9 耶穌說:「今天救恩到了這家,因為他也是亞伯拉罕的子孫。 於 www.tpehoc.org.tw -

#44.6月6日不遺漏一人-路加福音19:1-10 - 力士谷華人宣道會

撒該 的態度與自以為義的眾人是很明顯的對比。 最近在北美為反對種族歧視的示威和暴動,再次給我一個提醒,神愛每一個種族,祂也愛社會中 ... 於 chineserac.org -

#45.撒該 - 鳳山基督長老教會

撒該 ,緊緊落來! 鍾毅勳 牧師. 經文:路加福音十九章1~10節. 《生活中的實況》. 去年的年底,英國一對4歲的姐姐和2歲的弟弟在網路上爆紅,因為他們的 ... 於 www.fspc.org.tw -

#46.撒該的故事2013年聖誕節信息 - 新城福音網絡

路加福音 19:1 耶穌進了耶利哥,正經過的時候,路加福音 19:2 有一個人名叫撒該,作稅吏長,. 於 nc-en.blogspot.com -

#47.「傳福音」的恩賜(卅)——基督的經歷(15) - Glory Press

撒該 是個猶太人恨之入骨的大罪人稅吏長,因他以非法的手段搾取大量的財富,眾人對他厭惡和輕視,既使他擁有萬貫家財,內心卻是孤單、空虛、痛苦的。在他內心深處,也和所有 ... 於 www.glorypress.com -

#48.撒該的心聲

每週默想 撒該的心聲 梁偉基. (路加福音19:1-10)1. 耶穌進了耶利哥,正經過的時候,2. 有一個人名叫撒該,作稅吏長,是個財主。3. 於 www.locktaoklc.org -

#49.撒該:被討厭的勇氣(路十九1-10) - 有人寫字

撒該 想「尋找」耶穌,但看不見;耶穌卻主動「尋找」並得著撒該的生命。其實「尋找」的主題,不斷在上文的失羊、失錢、失子的比喻等出現(路十五)。 於 thewritingpeople.net -

#50.Online 中文/英文聖經Holy-Bible

有一個人名叫撒該、作稅吏長、是個財主。 他要看看耶穌是怎樣的人.只因人多、他的身量又矮、所以不得看見。 就跑 ... 於 www.holybible.or.kr -

#51.矮子撒該

矮子撒該. 網購優惠:92折HK$11 二手書:低至折 HK$. 電子書低至: HK$. 庫存狀態:低存量/沒有現貨,購買後立即備貨. 出版社:香港聖經公會 定價:HK$12. 於 www.logos.com.hk -

#52.從撒該的悔改,看神的心意 - U Blog

經文: 路加福音十九章1-10節說:「耶穌進了耶利哥,正經過的時候,有一個人名叫撒該,做稅吏長,是個財主。他要看看耶穌是怎樣的人,只因人多, ... 於 blog.ulifestyle.com.hk -

#53.撒該的未來| 台灣教會公報新聞網

然而,上帝卻讓「撒該的故事」浮現在我的心頭。我心想:「主啊!撒該跟道士的差距,也太遠了吧!」更沒想到,心裡的那個聲音竟說:「就繼續想想看吧! 於 tcnn.org.tw -

#54.307撒該ZACCHAEUS - 聖經人物

聖經人物撒該. ZACCHAEUS. 首頁>時光腳印>聖經人物>撒該. 耶穌進了耶利哥,……有一個人名叫撒該,作稅吏長,是個財主,他要看看耶穌是怎樣的人,只因人多,他的身量又 ... 於 www.ebaomonthly.com -

#55.撒該最快樂的一天 - Homeark

在耶利哥城,大家都不喜歡撒該,他每天都檢查過路人的行李,苛扣旅客的. 稅金,又從中貪汙,是全城最富有的人,但是他沒有朋友。有一天他聽說耶. 於 www.homeark995.org -

#56.撒該_百度百科

撒該 (希臘語Ζακχαῖος,希伯來語זכי,意為純潔)是耶利哥城的海關監督、税吏長(路加福音19:1-10)。 於 baike.baidu.hk -

#57.講道見證- 主日信息

當撒該想看看耶穌時,擺在他面前的卻不是歡迎他的環境,他面對的是層層人 ... 困難激發了撒該的決心,神也希望同樣的效果在你身上發生,這才是祂放下 ... 於 cmbc.org.tw -

#58.撒該的故事:福音不只是為了已經歸信或是正義的人 - 耶穌基督

新約路加福音19章講述了撒該的故事。在一群充滿靈性和品格端正的人中,耶穌選擇了與撒該,這位眾所皆知的罪人,一起用餐和住宿。 於 yesu-jidu.org -

#59.路加福音19 CUVMPT - 稅吏撒該

路加福音19. Chinese Union Version Modern Punctuation (Traditional) · 稅吏撒該 · 交銀於十僕的比喻 · 主騎驢進耶路撒冷 · 為耶路撒冷哀哭 · 潔淨聖殿 · About · Help · Our ... 於 www.biblegateway.com -

#60.鐘撒該- 牧師- 衛理公會五餅二魚體驗教育Adventure Education ...

衛理公會五餅二魚體驗教育Adventure Education撒該牧師中台神學院神學學士科台灣神學院道學碩士Master of Divinity (M.Div.) 衛理神學院神學碩士Master of Theology ... 於 tw.linkedin.com -

#61.樹脂造型耶穌桌飾擺飾-福音禮物-撒該下來 - 蝦皮購物

樹脂造型耶穌桌飾擺飾-福音禮物- 尺寸約公分樹脂材質紙盒包裝本人很可愛喔! 購買樹脂造型耶穌桌飾擺飾-福音禮物-撒該下來. 於 shopee.tw -

#62.「撒該」的信心 - 壹讀

聖經·路加福音里有記載關於撒該的故事。耶穌進到耶利哥時,撒該為要見耶穌,就爬到了桑樹上。 撒該是一個怎樣的人呢?他是羅馬的稅吏長,是非常有錢的 ... 於 read01.com -

#63.主寻找撒该――一个失丧者被寻回

「耶稣进了耶利哥,正经过的时候,有一个人名叫撒该,作税吏长,是个财主。他要看看耶稣是怎样的人;只因人多,他的身量又矮,所以不得看见,就跑到 ... 於 www.fishermanofchrist.org -

#64.圣经故事:税吏撒该+ 讲解+ 应用– 多伦多呱呱叫网 - eegaga

8 撒该站着,对主说,主阿,我把所有的一半给穷人。我若讹诈了谁,就还他四倍。 9 耶稣说,今天救恩到了这家,因为他也是亚伯拉罕的 ... 於 www.eegaga.com -

#65.撒該:耶穌說 - 中文百科知識

耶穌說,今天救恩到了這家,……人子來,為要尋找拯救失喪的人。 縱使撒該財利亨通,他仍是那副心靈孤單、毫無安寧、不得滿足的可憐樣子,直至他遇見主耶穌的那一天。 於 www.easyatm.com.tw -

#66.第九課稅吏撒該| 學員本 - 教牧資源網

I consider them rubbish, that I may gain Christ (Philippians3:8) 課文主耶穌進耶利哥城,賜救恩與為社會所不容的稅吏長撒該,這是主前往聖城傳道旅途中的高峰,它 ... 於 edu.tjc.org.tw -

#67.智慧的話/矮子撒該(中英對照) - 台灣聖經公會

11-RCU/GNT ISBN:9789622938229 尺寸:18 X 14 cm 定價:55 元. 於 shop.bstwn.org -

#68.1-4731 智慧的話[簡/英] ‧矮子撒該‧彩色紙面 - 香港聖經公會

1-4731 智慧的話[簡/英] ‧矮子撒該‧彩色紙面. 國際書號, 978 962 293 3002. 產品編號, RCUSS / GNT690P-WOW11. 分類, 智慧的話. 語言, 簡/ 英. 於 www.hkbs.org.hk -

#69.尋找撒該 - 靈命日糧

路加只是輕描淡寫地提到耶穌「經過」耶利哥(路加福音19章1節)。當然跟往常一樣,耶穌所到之處,都引來大批群眾,撒該由於身高受限而看不到耶穌,所以 ... 於 traditional-odb.org -

#70.主耶穌的救恩為什麽臨到了撒該? - 認識全能神

提起新約聖經中的撒該,相信所有基督徒都不陌生,他是亞伯拉罕的後代,但也是羅馬人任命的稅吏長。而稅吏在當時的社會就是罪人的代名詞,撒該的職責 ... 於 knowalmightygod5.pixnet.net -

#71.撒該(Zacchaeus) - 香港忠僕事奉中心

撒該 不知從何處聽到有關耶穌拯救罪人的故事,心裏渴望能親自看看耶穌是怎樣的一個人。有一天,耶穌和門徒正好經過耶利哥,撒該覺得機會來了,但是有 ... 於 mpoffice.org.hk -

#72.撒该遇见耶稣的故事 - 生命季刊

撒该 得救了! 撒该是税吏和财主,犹太人眼中的恶人。他得救合理吗?这里有两种不同的 ... 於 www.cclifefl.org -

#73.從撒該的故事看路加福音中「救恩」的意涵- 李進雄 - 台灣基督 ...

有棕樹城之稱的耶利哥城,是一個富庶的城鎮,以椰棗、香油和玫瑰出口聞名,所以它是巴勒斯坦最重要的課稅中心之一,撒該在他的行業是處於領袖的地位,也因著他稅吏長的身份 ... 於 www.pct.org.tw -

#74.1007(彭盛有牧師)讓遙遠的得以靠近 - 龍潭活水靈糧堂-小組教材

耶穌到了那裡,擡頭一看,對他說:撒該,快下來!今天我必住在你家裡。他就急忙下來,歡歡喜喜的接待耶穌。眾人看見,都私下議論說:他竟到罪人家裡去住宿。撒該站著對主說 ... 於 www.bollt.org.tw -

#75.第十二課:撒該不再貪心

1.詩歌敬拜(20分鐘) 詩歌:耶穌喜愛小孩像愛我 · 2.手指謠:耶穌愛撒該耶穌愛撒該,耶穌也愛你, 耶穌愛XXX ,耶穌愛XXX(儘量點到每一個孩子的名字) · 3 ... 於 linnan-child.blogspot.com -

#76.福音恩言:耶穌要到你家 - 號角月報加拿大版

聖經又特別記載了撒該身量矮小,他要爬上桑樹才能看見耶穌。很多有趣的研究,涉及人的外貌與自我形象的關係。長得高大,相貌標緻的,在讚賞聲音及欣羨眼光中成長,自信 ... 於 www.heraldmonthly.ca -

#77.撒該得救 - 查經資料大全

當撒該接待主耶穌之後,他就遇見逼迫,7節:「眾人看見,都私下議論說,他竟到罪人家裏去住宿。」但這個逼迫,勝不過撒該,倒幫助撒該更得堅決其悔改與皈依基督之心。 於 www.churchinmarlboro.org -

#78.蒙香港讀經會核准使用

路加福音19:1-10. 在上一章,耶穌剛說過有錢人難以進入天國(18:24-25),但困難並非等於絕對不能,事實上,路加在本章便藉著撒該與耶穌相遇的故事,從而指出有錢人 ... 於 www.ccfellow.org -

#79.與撒該共桌 - 士東教會主日講章

有關“矮仔撒該”這段眾所週知的故事記載是路加福音所獨有的。 ... 耶穌路過耶利哥,撒該選擇爬上桑樹想要偷看祂,可想而知,身為稅吏長官的撒該雖不顧 ... 於 sutong.wordpress.com -

#80.第四課稅吏長撒該- 聖經教導 - CCTraining

整件事情的焦點是路加福音19:10,這裡有三大點我們需要加以注意:. 1)這是一個突然悔改的記錄。有些人不相信突然悔改,但這裡就是一個例子。當撒該爬上樹 ... 於 cctraining.org -

#81.路加福音19:8 撒該站著對主說 - 聖經

撒该 站着对主说: 主阿, 我把所有的一半给穷人; 我若讹诈了谁, 就还他四倍。 Luke 19:8 King James Bible And Zacchaeus stood, and said unto the Lord; Behold, Lord, ... 於 cnbible.com -

#83.路加福音19:1-10

撒該 為見耶穌而爬上桑樹,耶穌不管眾人議論堅決接納撒該的事蹟,相信不少信徒在接觸福音的起步階段便已經認識。透過耶穌與撒該的相遇,尋覓信仰的人能夠借鏡於撒該主動 ... 於 www.hkskh.org -

#84.撒該的故事

撒該 的故事. ... 稅吏長撒該的人性稅吏撒該地點很明顯,是在耶利哥城。耶 · 基督教講章悔改的撒該恩臨全家_圖文. 基督教講章:悔改的撒該---恩臨全家讀經:路19: ... 於 www.ginafitz.com -

#85.「撒該就急忙下來,歡歡喜喜地接待耶穌。」﹝路十九6

請問到底是耶穌主動還是撒該主動?一般老基督徒立刻認為,當然是耶穌揀選我們,不是我們揀選耶穌;當然是耶穌得著我們,不是我們得著耶穌。 於 herbertwu.blogspot.com -

#86.今天救恩臨到這家 - 睦鄰台福基督教會

耶穌才剛剛治好城外的盲人,那盲人跟隨耶穌,一邊歸榮耀給上帝,所以他周圍聚集了許多人,人多到一個地步,撒該因為身材矮小,所以看不到耶穌。這個時候, ... 於 www.efcburwood.org -

#87.撒该的“中年危机” - 教会

耶稣进了耶利哥,正经过的时候,有一个人名叫撒该,作税吏长,是个财主。他要看看耶稣是怎样的人,只因人多,他的身量又矮,所以不得看见。 於 www.churchchina.org -

#88.睡夢鄉第3集撒該最快樂的一天:

撒該 是個貪財的稅吏,人人討厭他。沒想到耶穌居然願意到他家作客,並且成為他的好朋友。含:精裝彩色卡通圖畫書1冊附CD光碟1片CD/華語發音/每集. 於 shop.hms.org.tw -

#89.撒該,快下來! - 石蔭基督徒聚會所

經文:路加福音十九章1-10節 詩歌:58首. 一、耶穌進了耶利哥. 稅吏長撒該表面的工作是為羅馬政府承包地方稅收,實際是用重稅強加於猶太同胞,使自己 ... 於 sycah.org -

#90.名政論家胡忠信:蔡總統應快速有效解決太極門假案

稅務人員聽到撒該的故事後,人民並不期待他們要把財產一半捐出來,也不期待過去所做的以4倍奉還,只希望就事論事、依照公平性處理。公平如果貫徹到底, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#91.喜信福音- 撒該!快下來! - 真耶穌教會喜信網路家庭

撒該 是古時羅馬大帝國的稅吏長,稅吏是當時猶太人所憎惡的一個職位。那天,撒該風聞耶穌經過耶利哥城時,撒該因個子不高無法跑到前頭,後來不顧惜身分地爬上桑樹要看 ... 於 joy.org.tw -

#92.撒該,快下來,今天我要住在你家裏了 - 基督教週報

當耶穌看見撒該躲在樹上觀看祂經過的時候,明白到他是多麼渴想上帝救恩,為此,耶穌直呼其名—「撒該」,意思是要肯定他的身分,確認他存在的價值。 (二) ... 於 www.christianweekly.net -

#93.撒該(Zacchaeus) - 以斯拉培訓網絡

撒該 是個稅吏長,也是個財主。當時的稅吏是替羅馬政府搜刮民財的。猶太人對稅吏非常輕視,撒該身爲稅吏長,當然更 ... 於 www.equiptoserve.org -

#94.撒該想長高- 林恩

而撒該就是一個猶太地區的稅吏長,聖經記載他很矮,有一天耶穌來到他的戶籍地耶利哥城,因為人太多他看不到耶穌,所以爬上桑樹,結果耶穌叫他下來, ... 於 streetvoice.com -

#95.願意認識耶穌?請看"撒該遇見耶穌的故事"_生命季刊- 微文庫

撒該 看見了上好的福分,他就捨棄世間的財富,在基督裡有真的滿足喜樂。撒該找到了活水的泉源,生命完全改變。 於 www.gushiciku.cn -

#96.耶穌說:撒該快下來,今天救恩到了!他是亞伯拉罕的子孫。人 ...

人子來,為要尋找,拯救失喪的人。“撒該”這個名字是"純潔,公正"的意思。基督徒若像撒該那樣行事與 ... 於 blog.udn.com -

#97.出人頭地 從撒該的故事看人心的渴望 - 道聲

本書從該撒與耶穌邂逅的過程中,抽絲剝繭地說明該撒內心起了甚麼樣的轉變,以及如何得耶穌所賜豐盛的生命。 本書另收錄民間信仰專題-鬼與祭祖的問題,以饕讀者。 於 shop.taosheng.com.tw