文化藝術基金會 成立的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦忠泰美術館寫的 2016-2021 忠泰美術館五週年專刊 和漫遊藝術史作者群的 漫遊按讚藝術史:在地作者群,用讀者視角寫出我們按讚、分享的藝術故事都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自田園城市 和原點所出版 。

國立清華大學 中國文學系 羅仕龍所指導 陳韻如的 漂流與突圍──廖鴻基海洋書寫意識研究 (2021),提出文化藝術基金會 成立關鍵因素是什麼,來自於廖鴻基、海洋文學、海洋書寫、海洋教育。

而第二篇論文國立中山大學 社會學系研究所 王梅香所指導 楊鎔瑜的 藝術浸入社區?以嘉義新岑社區為例 (2021),提出因為有 參與式藝術、共融藝術、藝術工具化、高齡共融、通過儀式的重點而找出了 文化藝術基金會 成立的解答。

2016-2021 忠泰美術館五週年專刊

為了解決文化藝術基金會 成立 的問題,作者忠泰美術館 這樣論述:

忠泰美術館 (Jut Art Museum) 成立於2016年,是「忠泰建設」成立三十週年、「忠泰建築文化藝術基金會」設立十週年,在台灣建築文化推廣之路的重要里程碑。本館是一座肩負企業社會責任,並回應21世紀社會需求的新形態平台、觸媒與智庫;延續忠泰建築文化藝術基金會之「A better tomorrow」信念,成為台灣首座聚焦「未來」與「城市」議題的美術館。 《2016-2021 忠泰美術館五週年專刊》匯集美術館自開館以來相關展覽、活動、教育、推廣成果,從內、外觀點深入探討展覽策畫議題,並以理性數據和詳實紀錄並陳,內容豐富完整,讓讀者一覽美術館五年成長過程。 本專刊更

以「雙封面」呈現其獨特設計,不僅代表忠泰美術館本身的多重樣貌,亦同時回應專刊企劃主題「美術館五年怎麼量?」之感性提問;透過闡述與美術館息息相關的五個向度—「密度、寬度、深度、溫度、長度」,傳遞出歷時五年以來的豐碩累積,帶領觀眾思考美術館的歷程與脈絡,進而透過多元視角解析美術館與社會、城市之關係。

文化藝術基金會 成立進入發燒排行的影片

本集主題: #夢想海洋 #電影 #新書介紹

今天邀請到 #蘇達貞教授 #王威翔導演 #朱磊同學 ,一起來電台分享,即將在9/18正式上映的電影 #夢想海洋 ,這是一部紀錄片電影,也發行有同名的新書,整個故事就是蘇教授帶領著16名海洋背包客一起去追夢,他們想打造,一艘船,去環遊世界。

蘇教授夢想的起點,一切源起於蘇教授1979年在夏威夷念書的時候,他看到那裡的人們,是如此的親海,而台灣卻是實行海禁,教育人民恐海。

2009年,他海大退休前夕,帶著一群學生,用獨木舟環島一圈。當時遇88風災而中斷航程,但2010年他們再次集結,來完成上次未完的旅程,終於實踐環島一圈的夢想。2011年這群具有革命情感的師生,在花蓮成立蘇帆海洋文化藝術基金會。他們當時的這段故事,被電影製片人沈盈礽知道後,於是有了拍了電影的想法。

2013年王威翔導演,被洽詢是否有興趣拍這部電影,這也是他的第一部紀錄片作品。他接下這部片,2014年重新號召一批海洋背包客,80多位報名者,選出16位參加者,長達6個月的拍攝期,從一開始基本的陸上訓練,到進階海上的實際操划獨木舟,對這16位學員是困難重重,而海上拍攝難度更是高。

朱磊,是16名學員之一,當時是北科大大三正要升大四的學生,他知道消息後,義無反顧的參加這次電影追夢計劃。徵選當天他因故沒有到,所以本來是沒有選上他的,但因為蘇教授事後得知他缺席的原因,才再次選他。這段的過程果然改變了他,現在他也在自己造船,想完成他自己的夢想。

今天就讓我們一起來聽他們的故事…

漂流與突圍──廖鴻基海洋書寫意識研究

為了解決文化藝術基金會 成立 的問題,作者陳韻如 這樣論述:

臺灣海洋文學作家廖鴻基,其生活與著作皆不離海洋。在其每部作品中,皆可見其海洋哲思。不只是海與陸,離與返、寬廣與狹仄、小與大、遠與近、水面與水下、深淺浮沉,以至於山、岸與河口,都有其繁複辯證。而人與海洋生物、群己之間甚至是父女關係,都在海洋中獲得新的視野與相處。本文以「人」與「海」的關係為軸心發散,從空間、彼我以及文類與策略等面向深入討論。「漂流」與「突圍」,是廖鴻基的書寫中頻頻出現的語彙,「漂流」是心靈意識,也是其書寫中恆常出現的議題與元素;「突圍」則是海洋原鄉帶給他的動能與結果,也是梳理廖鴻基幾十本作品後可發現其逐漸推進的幾項書寫特色。「圍」,過去是人世帶給他的羈絆囿限,海洋的誘引使其入海

,突破陸地生活的圍困;雖然海上船舶亦具囿限性,卻也因為海洋,使其突破對於海洋的單一視角,由近而遠、由海面而海下、再由海返陸,看見並記錄海洋的繽紛,並賦予船舶更多象徵性與積極意義。而就其書寫文類及策略來說,可看出廖鴻基近年作品的開展與嘗試,無論是海洋文學選集、長篇小說或海洋寓言,又或是海洋書寫與海洋教育的並行。持續的行動與書寫,為臺灣海洋文學譜寫更深廣的題材與風貌,亦打造出一處極具其獨特風格的無域之海。

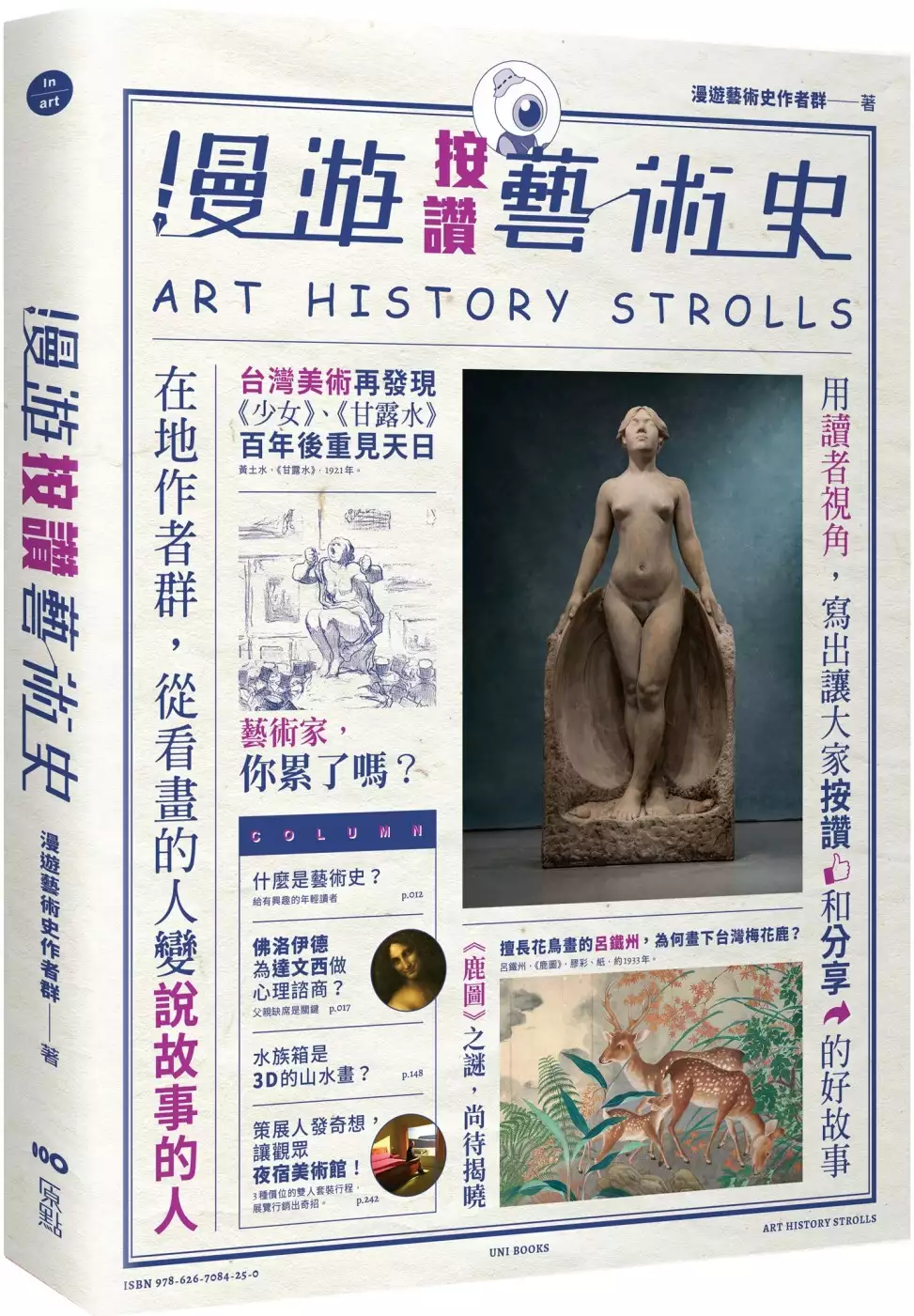

漫遊按讚藝術史:在地作者群,用讀者視角寫出我們按讚、分享的藝術故事

為了解決文化藝術基金會 成立 的問題,作者漫遊藝術史作者群 這樣論述:

翻新想法的非典型藝術史 在地作者群帶路 用讀者視角,打開藝術好奇&視野 ▌按讚點閱轉分享=我們最想讀的藝術故事 ▌ 從台灣美術、藝術史到藝術市場,條條大路通藝術 這些藝術趣文,網友按讚分享 ●看在地作者群如何從看畫的人,變說故事的人● 分享他們不為人知的快問快答 ▌這些故事,大家都按讚,不知不覺走入藝術史 認識藝術史,為什麼一定要話說從頭?台灣美術史,經過學者長年努力,不斷見證出土哪些動人的土地故事?學者顏娟英為何從佛教轉向台灣美術?《少女》、《甘露水》如何百年後重見天日?黃土水如何雕出台灣藝術的里程碑?擅長花鳥畫的呂鐵州,為何畫下台灣梅花鹿?中國文革時期竟

然有芒果崇拜?誰的畫作,讓張大千一眼入魂用他的字號為畫室命名?清末民初的基督教海報,有哪些中西合璧的趣梗?佛洛伊德也愛藝術?他如何診斷達文西和米開朗基羅的創作歷程?西洋風景畫到底都在畫些什麼?台灣現代大樓為什麼愛用古典裝飾?水族箱造景其實與中國山水意境異曲同工?去英國別再只去大英博物館,英國鄉間別墅更迷人?藝術行銷出奇招,竟推出旅遊套裝行程,讓觀眾夜宿美術館? ▌2016年開張,中央大學師生合力創建藝術知識普及網站 2016年創立的藝術共筆部落格「漫遊藝術史」,6年來以平易近人的方式,為一般大眾介紹逸趣橫生的藝術人文知識。網站建立始於一場校友回娘家聚會,大家有感於人文社會學科建置知識

普及網站蔚然成風,例如:哲學哲學雞蛋糕、芭樂人類學、巷仔口社會學、歷史學柑仔店、菜市場政治學、故事、法律白話文運動等,唯藝術史尚未有一個電子園地。於是,中央大學藝研所師生便自告奮勇,加入這股數位科普教育的趨勢,花了一個暑假籌設「漫遊藝術史」部落格。從網站名稱、內容題材、廣邀專業作者、尋找補助經費,到設計刊頭版面、聯繫合作媒體、社群行銷等,在師生們的腦力激盪和分工合作下,終於在2016年秋天水到渠成,正式開張了。 漫遊藝術史網站,累積300多篇PO文,用超連結的方式,讓讀者好奇導回藝術史,由讀者主導連結新路徑。這是一本翻新你認識藝術的非典型藝術書。書中文章,許多都是網站中點閱率高,備受讀者

青睞的趣文。用心考量內容題材的易讀性,作者是否以簡潔友善的文筆,清楚傳達一個藝術史的課題、觀點、現象或敘事?這一次,認識藝術不必被框架限定,我們可以用更具啟發性與自由的方式,走入藝術花園。 ▌條條大路通藝術,認識藝術從好奇開始 所以你好奇,大家都對哪些主題超級感興趣嗎?讓我們一起來看看。 ●〈致美麗之島台灣:黃土水在日本大正時期刻畫的夢想〉──在【不朽的青春】展覽看到百年後重見天日的黃土水作品,與台灣美術相關的主題,除了呼應外在展覽,更反映大家對台灣本土藝術的重視。有專業讀者對相關的佐證提出質疑或是企求得到更多資訊,例如訪談蔡家丘老師的專訪中,有讀者請教文中提到的,「黃土水少女

胸像歷史與取名『久子』由來」。有相關知識的讀者們,熱情分享自己的好奇與知識。 ●〈什麼是藝術史:寫給有興趣的年輕讀者〉──到底藝術史在做什麼?誰適合來學藝術史?若用做菜比喻藝術史研究,某些食材總是賣到缺貨,有些卻乏人問津,終於有人帶領大家一窺堂奧。 ●〈佛洛伊德為藝術史研究另闢蹊徑〉:難道精神分析的開山祖師也愛藝術史?他翻閱達文西的筆記,發現父親的缺席是他人格養成的關鍵因素。而透過仔細觀察作品,他破解出米開朗基羅欲藉作品自我警惕,一改自己火爆性格。 ●〈臥遊水中山色〉:沒想到水族箱造景跟藝術有關吧。日本造景大師天野尚追求師法自然的山水畫意境,台灣設計師陳盈儒擅長從台灣原生自然

環境汲取靈感。臥遊天地和水族造景有何關聯?明代文人的養魚技術和閒賞文化,其實不輸今人? ●〈博物館中的佛教藝術〉:欣賞是本能?還是文化培養?正在博物館欣賞佛像的藝術史學者,聽著一旁觀光客對話:「看起來很破啊」、「舊的東西就是古董」,興起了對欣賞藝術的深入思考。覺得美,是一件很自然的事嗎?對不了解佛教的人來說,有辦法欣賞佛教藝術嗎? ▌把藝術變動詞,有經典提問,有啟發引導,更有藝術愛好者的快問快答 這些都是你在其他藝術書中看不到的有趣主題,更特別的是寫作作者群全來自台灣與海外的大學及中學教師、碩博士生、雜誌編輯、自由撰稿者,以及美術館、博物館、藝文基金會、畫廊工作者,用在地語言,

分享他們的藝術故事。 非線性去中心化的主題企劃,反映出今日藝術史教學和研究所注重的趨勢:去中心、多元性、跨域互動。跨越媒材、風格和時空的藩籬,產生彼此的連結和對話,令人耳目一新。將藝術史變動詞,提供各種親近藝術史的路徑,指引各樣閱讀藝術史的方式。 ▌8個單元,解讀藝術史的8個經典命題 ●由「藝術史是什麼」開場,簡要介紹藝術史的疆域、素材和基本方法論。 ●緊接的3個單元「創作意志」、「追尋認同」、「社會鏡像」,討論近代到當代藝術家的主體性和社會角色,分析他們如何發揮創造力,尋求文化認同,對於身處的時局提出省思和動人的圖像。 ●除了探究藝術家,藝術史的關懷重心也擴及

宏觀的歷史脈絡,因此「東西方相遇」、「風景印記」這兩單元討論文化衝擊和交流、自然環境和城鄉變遷的具體例證。 ●最後,「收藏和市場」、「策展新挑戰」單元,帶領讀者了解藝術史在市場行銷、博物館展示的實際操作,從觀眾接受面和政治經濟的角度探索藝術史。 並特別在文章起始和篇章文末,規劃「提問」和「延伸思考」單元,從「讀」藝術史,進一步「想像」未來的藝術史,去發現,去想像,認識藝術可以這麼輕鬆有趣! 專業按讚推薦 李玉玲|高雄市立美術館館長 林育淳|台南市美術館館長 高千惠|現當代藝術文化研究者 鄭雅麗|台新銀行文化藝術基金會執行長 劉俊蘭|桃園市立美術館館長

藝術浸入社區?以嘉義新岑社區為例

為了解決文化藝術基金會 成立 的問題,作者楊鎔瑜 這樣論述:

本研究探討參與式藝術形式如何進入台灣的小漁村——嘉義新岑社區?在主提問之下,分成幾個層次來探討這個問題。首先,從結構面探討,形塑新岑社區參與式藝術計畫的背後動力為何?其次,檢視當代藝術與臺灣在地元素如何共融?最後反思藝術「介入」之後的效應以及延續性,行動者如何理解自己的展演?本研究透過參與式觀察法、半結構式訪談,獲得一些初步的觀察:首先,形塑這樣的參與式藝術計畫主要有三個組成的成分,包含提供資金和整個活動推動的立賢基金會、在地關懷的藝術家團隊以及相當重視展現成果的社區居民。其次,藝術團隊透過階段性、策略性的讓藝術和日常生活結合起來的經營方法,達到藝術與在地元素共融。藝術團隊透過在創作過程中「

排除技術要求」,轉而注重「交流」、「賦權」,長期的關係維繫,如同Victor Turner的通過儀式達到一個閾值,關係建立之後,藝術家就可以開始要求美學。最後,藝術家與在地居民交流,培養參與演出居民的專注度和自信心,使居民成為表演者。在舞作當中融入在地的元素,舞作「立基於世界又同時脫離世界」,雞筅不再是驅趕家禽和水鳥的工具,成為營造儀式感,敬天敬大地的道具。藝術家也因為美感、在地的獨特性和尊重參與者受到一定的肯定。總而論之,基金會、藝術家和居民所形成的協作團隊,挖掘並有意識的感知小漁村的日常,以當代藝術形式展演臺灣地方內容,透過使居民成為表演者,進一步將這些日常生活視覺化、美學化。