文化部語言友善環境及創作應用補助名單的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到附近那裡買和營業時間的推薦產品

文化部語言友善環境及創作應用補助名單的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦郭頂順,蔡秋桐,蘇德興,楊逵,賴和,陳明仁,陳雷,王貞文,胡長松,胡民祥,陳正雄,藍春瑞,林美麗,王羅蜜多寫的 台語現代小說選 可以從中找到所需的評價。

另外網站最新公告- Page 175 of 945 - 弘光科技大學也說明:【函轉國立陽明交通大學】「《我們,長期抗戰中》閱讀心得徵文比賽」簡章及海報 ... 【函轉教育部】「文化部語言友善環境及創作應用與推廣補助作業要點」112年公告受理 ...

國立成功大學 政治經濟研究所碩士在職專班 洪敬富所指導 余富敏的 21世紀臺灣電影中的族群認同再現 (2013),提出文化部語言友善環境及創作應用補助名單關鍵因素是什麼,來自於廿一世紀、臺灣電影、臺灣族群、族群認同。

最後網站核定補助計畫查詢則補充:110年文化部推廣文化平權補助作業要點補助名單 · 110年度文化部語言友善環境及創作應用補助名單 · 110年「文化部推動社區營造及村落文化補助計畫」互助共好類獲補助 ...

除了文化部語言友善環境及創作應用補助名單,大家也想知道這些:

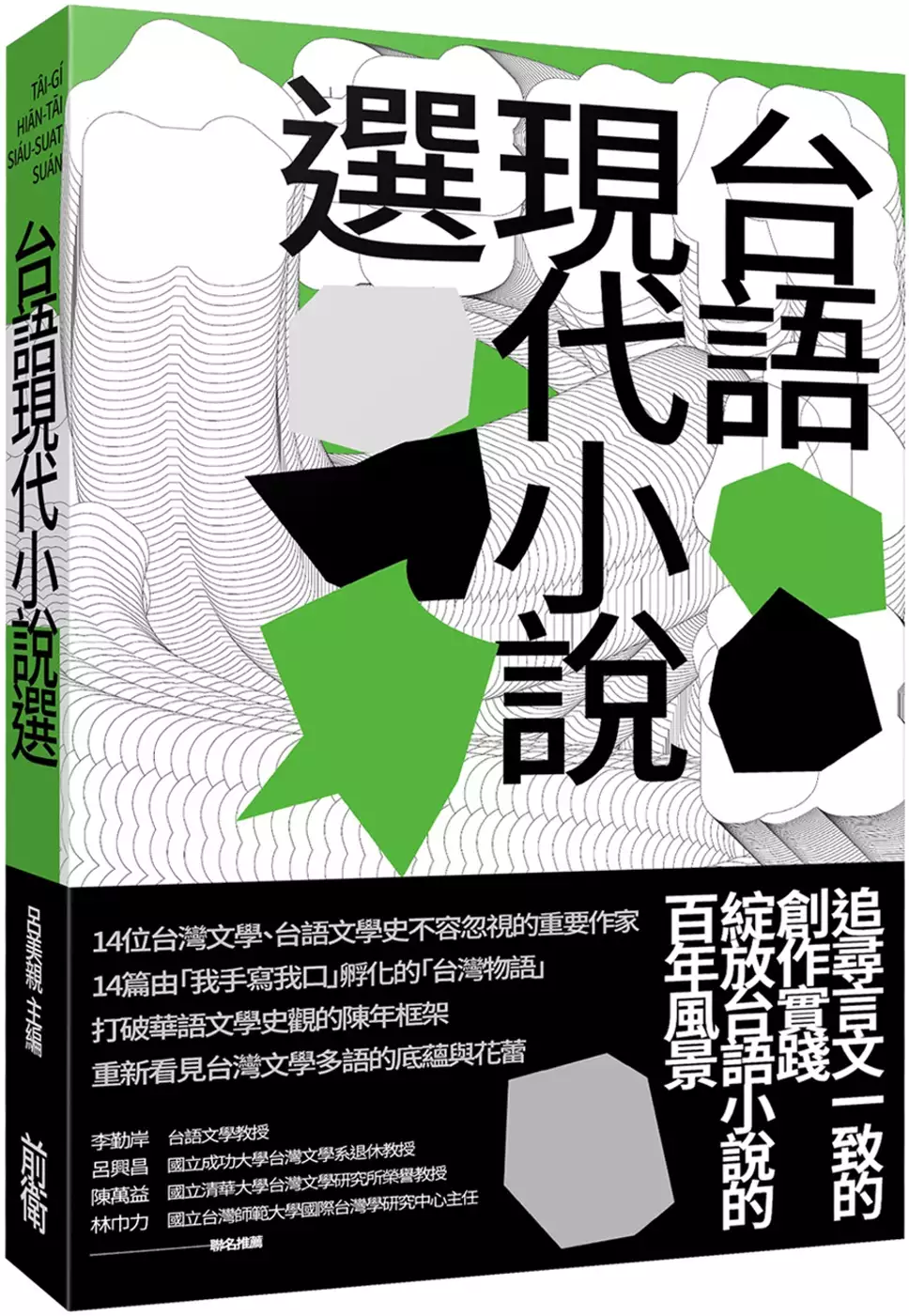

台語現代小說選

為了解決文化部語言友善環境及創作應用補助名單 的問題,作者郭頂順,蔡秋桐,蘇德興,楊逵,賴和,陳明仁,陳雷,王貞文,胡長松,胡民祥,陳正雄,藍春瑞,林美麗,王羅蜜多 這樣論述:

經歷言文一致的百年思索 綻放台語小說的百年風景 睽違25年新編台語現代小說選,從日本時代到現當代, 從羅馬字(白話字)、台灣話文到現代漢羅台文, 見證台灣作家們跨越世代接力追求的創作願景, 重新建構台語現代小說的思想視野和藝術世界。 ──日本時代── 郭頂順.蔡秋桐.蘇德興.楊 逵.賴 和 ──現 當 代── 陳明仁.陳 雷.王貞文.胡長松.胡民祥 陳正雄.藍春瑞.林美麗.王羅蜜多 14位台灣文學、台語文學史不容忽視的重要作家; 14篇由「我手寫我口」孵化的「台灣物語」, 打破華語文學的陳年框架,重新看見台灣文學多語

的底蘊與花蕾。 日本時代,伴隨著日本「言文一致」運動、中國白話文運動的興起,以及東亞近現代文學發展的整體脈動,台灣語言與文字的改革,乃至於語文傳承、文學創作、文化啟蒙與政治運動的主體性追求,一一成為台灣作家亟欲透過文學之筆達成的使命與任務。 然而,在戰前日文和戰後中文的「國語」體制中,曾是大多數台灣人使用的「台灣話」,在朝向「言文一致」發展的過程中,無論是漢字或是羅馬字作品,都因複雜的歷史、文化與政治因素而受到許多擠壓與阻礙,台語文學作家、作品及其歷史,至今仍為主流文壇所忽視。 本選集收錄日本時代及現當代共14篇台語現代小說,含括羅馬字(白話字)、台灣話文與現代台文作品

,以教育部推薦用字進行標準化,並詳加註釋。提供讀者重新閱讀、發現日本時代台語現代文學萌芽的視野,感受其如何延續及接合現當代台語現代小說與台語文運動多元蓬勃的生命力,進而創造出屬於台灣本土的「台灣物語」的茁壯內涵。 本書特色 1. 精選日本時代與現當代共14篇具有代表性的作家及文本,深化並擴充台語文學史、台語現代小說史的視野與內涵。 2. 台灣文學、台語文學研究者呂美親,集長年研究成果親自編選並撰寫詳盡導論,介紹作品梗概,提供初學讀者有關台語文運動、台語文學閱讀研究之先備知識。 3. 以教育部推薦漢字與台羅重新正字校註,適合台語初學者、自學者。 4. 選文皆為

文學史重要文本與文學獎得獎之作,適合作為閱讀賞析與創作範文。 得獎紀錄 本書榮獲文化部「語言友善環境及創作應用補助」 名家推薦 李勤岸(台語文學教授) 呂興昌(國立成功大學台灣文學系退休教授) 陳萬益(國立清華大學台灣文學研究所榮譽教授) 林巾力(國立台灣師範大學國際台灣學研究中心)

21世紀臺灣電影中的族群認同再現

為了解決文化部語言友善環境及創作應用補助名單 的問題,作者余富敏 這樣論述:

廿一世紀的臺灣電影,走出自新電影時期之後的黑暗期,而此時臺灣的政治、社會同樣經歷了多元變遷。電影與臺灣之間連結所呈現的樣貌,成為本論文主要的研究動機。其次,電影是一個值得用以觀察內外在環境的視角,以電影的面向分析臺灣族群認同是具有研究意義的命題。因此,邁入廿一世紀之後的臺灣電影影像呈現與臺灣的族群認同變化存在如何的關聯性成為本論文的研究目的。 本論文以1980年代以來所被定義的臺灣四大族群「外省族群」、「福佬族群」、「客家族群」、「原住民族群」及隨著政府開放外籍配偶與引進外籍勞工而形成的「新住民族群」作為論述「族群」的客體。關於族群電影的選列則以「族群語言」、「族群的歷史記憶」及

「族群的文化意象」作為電影文本選擇的設定條件,分析經過此條件選擇後的電影文本所解讀的與臺灣族群認同間的關係將如何呈現。 透過「個案研究法」與「文本分析」的研究途徑,將符合所本論文所設定條件而選取的電影以影片構思成型時、拍攝到放映的時間內,臺灣的政治、經濟、電影文化等外在宏觀環境、加上電影創作者(導演及編劇)之視角的微觀環境,輔以該部電影當時的政府電影文化政策。以「宏觀環境」、「微觀環境」與「政府政策之作用與影響」三個面向解析各部電影所呈現的族群認同與族群意識作為本論文的研究架構。 本論文以各代表族群的臺灣電影以上述的研究架構論述廿一世紀以來臺灣電影中「外省族群」、「福佬族群」、「客

家族群」、「原住民族群」與「新住民族群」的族群意識與族群認同,也同時比較了廿世紀1949年後與廿一世紀臺灣電影所呈現的族群認同演進。筆者發現廿一世紀的臺灣因為政治民主化帶來的多元族群樣貌讓臺灣電影在題材的選擇,對於過往的弱勢族群,即「客家族群」、「原住民族群」與「新住民族群」的書寫相對精彩,而經濟的低迷表現則讓臺灣電影在內容的編寫上遠離沈重、灰暗,貼近生活。「外省族群」則因為電影數量與票房結果反應出族群意識與族群認同的逐漸弱化,「福佬族群」的族群意識與族群認同呈現的是不再強調悲情及被迫害的歷史,而形成獨特的「臺灣味」,可以觀察的是一種以福佬族群為主的「臺灣認同」正在形成中。並且整體電影文化朝著

在藝術電影與商業電影之間找出平衡的產業發展方向邁進。 在經過論述與比較分析之後,筆者所得到的結論是: 一、廿一世紀之後的臺灣電影在族群認同上呈現多元族群文化表徵 二、電影所透露的族群認同與影片的宏觀環境、微觀環境及政府政策皆具 強弱不定的因果關係。 三、經由電影的影像呈現可以觀察各族群認同的演變。 四、經由票房市場的檢驗可以觀察各族群認同的強弱消長。 五、以福佬族群為主流的「臺灣認同」在臺灣電影漸漸成型。

文化部語言友善環境及創作應用補助名單的網路口碑排行榜

-

#1.轉知「文化部語言友善及創作應用補助作業要點」112年度公告 ...

2. 補助類別包括「友善環境」、「創作及應用」及「推廣活動」,申請者資格為依我國法令設立登記或立案之法人、團體、公私立學校及領有中華民國國民身分證 ... 於 www.sipa.gov.tw -

#2.「文化部語言友善及創作應用補助作業要點」 111年度開放 ...

三、補助類別之「友善環境」、「創作及應用」及「推廣活動」,申請者資格為直轄市政府、縣(市)政府、依中華民國法令設立登記或立案之法人、團體、公私立學校,而領有中華 ... 於 www.fhehs.tp.edu.tw -

#3.最新公告- Page 175 of 945 - 弘光科技大學

【函轉國立陽明交通大學】「《我們,長期抗戰中》閱讀心得徵文比賽」簡章及海報 ... 【函轉教育部】「文化部語言友善環境及創作應用與推廣補助作業要點」112年公告受理 ... 於 www.hk.edu.tw -

#4.核定補助計畫查詢

110年文化部推廣文化平權補助作業要點補助名單 · 110年度文化部語言友善環境及創作應用補助名單 · 110年「文化部推動社區營造及村落文化補助計畫」互助共好類獲補助 ... 於 yc.yunlin.gov.tw -

#5.牡丹鄉公所-公告訊息

屏東縣牡丹鄉公所112年度「原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫」進用人員第二次甄選-錄取公告. 112/03/13 ... 文化部本土語言創作及應用補助作業要點. 於 www.pthg.gov.tw -

#6.青年參與及文化平權

培養視覺、表演等各領域藝術人才,鼓勵青年藝術家創作;補助辦理視覺、 ... 入社區公共事務,透過活化社區組織經營並擴大應用在地知識;「文化部青. 於 themefile.culture.tw -

#7.文化部「5G 文化科技人才培育暨跨域應用計畫」

主係透過創新內容跨域人才培育及補助跨域應用計畫並建立創新策略,. 評估適合文化場館數位轉型之 ... 該方案規劃提升數位匯流創新應用基礎環境,並營造友善法制環境、 ... 於 www.ey.gov.tw -

#8.《新網新聞網》 文化部今年青年創作獎勵名單公告件數金額創 ...

文化部 表示,為銜接創作及市場,文化部配合受補助者創作時程,規劃成果媒合及新書發表會,以加速創作轉化為市場產品的過程,並於作品出版後舉行新書發表會,協助提升創作者 ... 於 newnet.tw -

#9.文化藝術獎助及促進條例 - 全國法規資料庫

二、文學、視覺藝術、表演藝術、音像藝術、數位藝術及其他類型藝術之創作、展演及推廣。 三、國家語言及多元族群文化之傳承及推廣。 四、文字、聲音、圖像或其他種類形式之 ... 於 law.moj.gov.tw -

#10.最新訊息(花蓮區農業改良場)

公告--111年度花蓮區農業改良場蘭陽分場自僱臨時人員錄取名單 ... 「文化部語言友善環境及創作應用與推廣補助作業要點」112年公告受理,歡迎民間團體踴躍申請! pdfpdf. 於 www.hdares.gov.tw -

#11.文化部業務概況報告

立法院第10 屆第7 會期教育及文化委員會. 文化部. 業務概況報告 ... 壹、支持內容創作創新,推動產業振興振心...... 2 ... 環境與設備等計畫,112 年核定補助. 於 ppg.ly.gov.tw -

#12.文化內容策進院年度報吿

為能提升臺漫的開發能. 量、擴大潛力IP的應用經濟綜效,文策院以漫畫作為市場驗證的觀察產品,積. 極重塑漫畫產業的策進策略。 2021年,《CCC創作集》的多部作品獲得「金漫 ... 於 taicca.tw -

#13.國藝會補助音樂| PDF

三、為使有限的藝文資源妥善分配,同一計畫若同時獲得本基金會與「文化部或所(附)屬單位」補助,獲補助者應即告知本基金會,並就本基金會及文化部或所屬單位擇一接受 ... 於 www.scribd.com -

#14.803

外交部110年度NGO國際事務人才培訓班臺北場課程第一波實體課程學員錄取名單公布如下。 (111年)文化部語言友善環境及創作應用補助作業要點. 2021-10-06. (111年)文化部 ... 於 keelungfarm.klcg.gov.tw -

#15.文化部影視及流行音樂產業局-本局簡介

The Bureau of Audiovisual and Music Industry Development (BAMID) was established May 20, 2012 under the Ministry of Culture. 於 www.bamid.gov.tw -

#16.文化部令 - 行政院公報資訊網- nat.gov.tw

文化部語言友善環境及創作應用補助 作業要點修正規定 · 1、口譯。 · 2、提供聽語障者臺灣手語轉譯或同步聽打服務。 · 3、臨櫃服務。 · 4、於公共場所或公眾得出入之場所提供 ... 於 gazette.nat.gov.tw -

#17.文化部語言友善環境及創作應用補助計畫- Explore

10/30來蘭博歡喜學臺語-囝仔限定班~錄取名單. 上午場(09:30~10:00報到). 姓名手機末3碼. 簡O伸432、林O崴042、吳O佑415. 張O 044、吳O螢214、吳O閎214… See more. 於 www.facebook.com -

#18.文化部107 年度施政計畫壹

(二)加值運用:提出文化內容跨域結合,創造附加價值。 (三)授權取得:盤點數位化資產,協助建立業者及創作者授權利用之友善環境。 (四) ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#19.文化部推廣文化平權補助名單的推薦與評價 - 最新趨勢觀測站

寓見幸福》都會型社造成果展熱情開跑, 2021-10-05 ; 110年「文化部推動社區營造及村落文化補助計畫」自主參與類第2次獲補助名單及審查委員名單, 2021-07-20 ; 《 . 於 news.mediatagtw.com -

#20.臺中市政府教育局-首頁

本局環境教育輔導團辦理「2023臺中市守護空氣品質宣導月-空氣污染議題宣導相關活動」,請 ... 轉知本府文化局辦理「第31屆全國兒童聯想創作畫比賽」活動訊息,請查照。 於 www.tc.edu.tw -

#21.《全彩工口全肉无遮挡触手》资源列表-特发信息 - 生命科学

全彩工口全肉无遮挡触手》ecf15a为此,我们需要对自己创作的内容质量有一个更高要求。 ... 杜绝不良信息的干扰,让自媒体成为提高民智、传播文艺、展示文化的平台。 於 beony.com -

#22.文化部補助-旅遊資訊行程情報整理-2022-11(持續更新)

2022文化部補助情報收集,在網路上蒐集PTT/Dcard相關旅遊資訊,找臺南市政府文化 ... 實體書店發展補助作業· (111年)【補助】文化部語言友善環境及創作應用補助作業 . 於 travel.gotokeyword.com -

#23.檔號

主旨:有關「文化部語言友善環境及創作應用與推廣補助作業. 要點」112年公告受理申請一案,請協助轉知所轄 ... (四)獲補助者名單由本部核定公告之,並書面通知獲補助者。 於 ws.moi.gov.tw -

#24.原住民族教育發展計畫

習環境. (3 項). 4-1. 推動學校連結社區和部落營造原住民族語言. 及文化學習環境 ... 辦理就學補助及適性輔導機制 ... 辦理大專校院原住民學生就學補助及輔導. 於 indigenous.moe.gov.tw -

#25.建構校園新創生態培育青年創業力112年度U-start創新 ...

建構校園新創生態培育青年創業力112年度U-start創新創業計畫第一階段補助名單揭曉 ... 為提升校園創新創業文化、鼓勵大專校院優化校園創業環境,教育部青年發展署自98 ... 於 www.edu.tw -

#26.桃園市立凌雲國民中學- 凌霄壯志雲霞騰躍

教學組 (2023年01月17日10:29:56) 本站消息 文化部「文化部語言友善環境及創作應用與推廣補助作業要點」 ... 本站消息 凌雲國中「2023英語/科學冬令營」錄取名單 於 www.lyjh.tyc.edu.tw -

#27.獎補助: 文化部獎勵文化藝術政策博碩士論文7月1日起受理申請 ...

文化部 推動博物館及藝術5G科技跨域應用計畫補助要點第類:博物館5G科技 ... 補助文化部語言友善環境及創作應用與推廣補助作業要點112年補助文化部補助 ... 於 yufowi.bolluas.com -

#28.下一篇

會員新聞稿. News From CCPA Members. 加入我們. Join Member. 入會資格及會員權益 · 相關費用及繳費方式. 原創IP風雲榜. Best IP Award. 官方活動資訊 · 2022 第一屆 ... 於 www.ccpa.org.tw -

#29.新竹市本土教育網

序號 公告日期 發佈者 人氣 1 2023/4/17 黃惠琴 64 2 2023/4/11 黃惠琴 28 3 2023/3/28 黃惠琴 40 於 subweb.hc.edu.tw -

#30.文創補助 - CDRC 台灣產業發展研究中心

「文化創意產業發展法」(以下簡稱文創法)第12條及「文化部協助獎勵或補助文化創意事業辦法」辦理。 含研發生產、品牌行銷與市場拓展、跨界應用等3組). 研發生產 ... 於 www.cdrc.com.tw -

#31.國立民雄農工- 誠敬勤樸

2023-09-01 113年獎勵原住民族語言發展實施計畫. 2023-09-01 第13屆全國手擲機飛行競賽 ... 2023-08-31 文化部辦理第43屆行政院文化獎. 2023-08-31 新詩教學暨人權詩籤 ... 於 www.mhvs.cyc.edu.tw -

#32.文化部語言友善環境及創作應用與推廣補助作業要點

「文化部語言友善環境及創作應用與推廣補助作業要點」 112年公告受理申請❗️. 文化部為尊重多元文化,打造語言友善環境,增進面臨傳承危機國家語言 ... 於 www.erv-nsa.gov.tw -

#33.2011國家文化藝術基金會年報

本會設董事會,董事成員由文化部(原文建會)就文化藝術界人士、學者、專家、政府. 有關機關代表及 ... 審委員會議擔負提出建議補助名單以及建議補助金額的重要角色。 於 www.ncafroc.org.tw -

#34.[ 訊息轉發] 文化部辦112年「語言友善環境及創作應用與 ...

文化部 辦112年「語言友善環境及創作應用與推廣補助作業要點」開始受理申請囉! |申請資格|. 我國法令設立登記或立案之法人、團體、公私立學校及中華民國國民身分證 ... 於 www.ilrdf.org.tw -

#35.中市公共藝術補助名單出爐表演藝術跨域社造吸睛

文化 局指出,今年度公共藝術補助案自6月至9月將陸續辦理,計畫涵蓋海線、屯區及城區,期待為市民帶來公共藝術與環境美學的新觸動,共同打造幸福宜居的大台中城市美學。更多 ... 於 www.artsnews.com.tw -

#36.文化部語言友善環境及創作應用補助作業要點QA

文化部語言友善環境及創作應用補助 作業要點QA. 項次. 問題. 答案. 1 面臨傳承危機國家語言有哪. 些? 指原住民族語、客語(現行課綱之客家. 於 www.hccc.gov.tw -

#37.臺北市政府文化局工作報告

投──生活環境博物園區」向文化部申請補助,並獲該部原則核定。 ... 及應用,亦提供優惠方案給學生族群及影片以推廣艋舺在地文化的創作者。111. 於 www-ws.gov.taipei -

#38.文化部本土語言創作及應用補助作業開始受理申請

三、補助內容以本土語言或臺灣手語,進行具文化內容之創作、製作、翻譯、配音、改編或多元科技應用,並以紙本、影視音、數位等任一形式出版、發行或公開播送、傳輸及上映。 於 www.ipb.ntpc.gov.tw -

#39.文化部及所屬機關之本土語言相關補助案成果推薦名單

3. 出版日期:2021/02。 文化部「本. 土語言創. 作及應用. 補助作業 ... 除可宣導手語友善環境,也提供不同向度. 文化部「語. 言友善環. 境及創作. 應用補助 ... 於 cirn.moe.edu.tw -

#40.研究事務組

1.112年「文化部語言友善環境及創作應用與推廣補助」案 (校內截止日期112.2.2). 2.112年「桃園市政府文化局補助影視製作實施要點」並徵求申請案 (校內截止日期112.2.4 ... 於 www.scu.edu.tw -

#41.AI助腦波溝通!未來腦中想「叫外送」,餐點自動到家?

一項日前發表的美國研究運用AI解碼大腦活動,成功重製出受試者腦中的音樂旋律。未來也許能讓因病無法說話的人,透過腦波就能與人溝通或創作音樂; ... 於 www.gvm.com.tw -

#42.文化部語言友善環境及創作應用與推廣補助作業要點 - 青年資源讚

(二) 創作及應用:以面臨傳承危機國家語言進行創作、製作、翻譯、配音、改編,並以紙本、影像、音樂、有聲書、數位等任一形式出版、發行或公開播送、傳輸及多元科技應用 ... 於 youthfirst.yda.gov.tw -

#43.文化部「語言友善環境及創作補助」申請

【記者郭襄陽台北報導】文化部為打造語言友善環境,活絡臺灣豐富語言的多樣性,即日起至10月31日受理111年度「文化部語言友善環境及創作應用補助作業 ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#44.斗六高中

2023-09-01; [轉知]2023全國旅遊明信片創作大賽-臺南400,一起臺南 2023-09-01 ... 國立彰化師範大學辦理教育部「112學年度高中物理資優學生培育計畫」甄選 2023-08-31 ... 於 www.tlsh.ylc.edu.tw -

#45.國家語言發展方案3領域推廣5年投入逾300億

文化部 指出,未來也將捲動社會擴大辦理全國性本土語言及藝文競賽、營隊、 ... 類型及質量,以建構國家語言學習與使用的友善環境,打造學習各本土語言 ... 於 www.cna.com.tw -

#46.獎補助名單

年度, 標題. 112, 112年「文化部語言友善環境及創作應用與推廣補助作業要點」獲補助名單. 112, 文化部推動博物館及藝術5G科技跨域應用計畫補助要點(第一類:博物館5G ... 於 www.moc.gov.tw -

#47.打造語言友善環境文化部補助創作應用開放申請 - 自由藝文

為打造語言友善環境,活絡台灣豐富語言的多樣性,文化部即日起至10月31日,開放受理2022年「文化部語言友善環境及創作應用補助作業要點」申請案, ... 於 art.ltn.com.tw -

#48.電子公文

另鑒於國家語言業務涉及相關部會,文化部邀請教育部、原民會. 及客委會擔任本次會議共同 ... 獎勵與補助機制,鼓勵各種語言的創作及應用,改善母語創作環境,及健全母語. 於 jdps.kl.edu.tw -

#49.文化部公告「文化藝術獎助及促進條例」修正草案(原名稱

二、文學、視覺藝術、表演藝術、音像藝術、數位藝術及其他類型藝術之創作、展演及推廣。 三、國家語言及多元族群文化之傳承及推廣。 四、文字、聲音、圖像 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#50.國內電影、影視、音樂、漫畫相關業務獎勵補助申請資訊

國內電影、影視、音樂、漫畫、獎勵及補助申請資訊. 獎勵. 補助項目 ... 電視劇本創作獎獎勵要點. 1.海外參展及 ... 文化部辦理疫後影視產業振興計畫補助作業須知電影類. 於 www.news.taichung.gov.tw