文山 區 施工的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉柏宏,侯志仁,連振佑,詹育芳,林蔓娟,謝昀軒,曾毓仁寫的 社區交往:臺北場所創生紀實【2009-2019】 和劉木賢的 學校夢田:劉木賢建築作品集都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自行人 和藝術家所出版 。

國立臺灣海洋大學 河海工程學系 張景鐘所指導 簡明儒的 貨櫃屋建築技術規範之研究 (2021),提出文山 區 施工關鍵因素是什麼,來自於貨櫃屋、建築技術規範、結構計算、層間變位、模組化、防腐蝕。

而第二篇論文中華科技大學 建築工程與環境設計研究所 李宗霖 博士所指導 阮人壽的 中小學電力系統改善工程之研究 (2021),提出因為有 高壓變電站、中小學、電力改善系統的重點而找出了 文山 區 施工的解答。

社區交往:臺北場所創生紀實【2009-2019】

為了解決文山 區 施工 的問題,作者劉柏宏,侯志仁,連振佑,詹育芳,林蔓娟,謝昀軒,曾毓仁 這樣論述:

一切的緣起從2009年開始,當時臺北正流行著「國際花卉博覽會」,也因為「花博」的緣故,臺北市政府向市民推出了「臺北好好看」整合型計畫,期望城市發展能在國際會展的帶動下蛻變,從窳陋建築、地標意象、都市景觀到綠美化空間都變得好好看。這個政策的推出,引來了對於容積獎勵與都市永續之爭辯兩極化的評價。《社區交往》一書整理及收錄了近十年來臺北民眾參與社區規劃的實踐案例,也因為各種由下而上、中介其中及由上而下的都市再生行動的推動,吸引了許多國際都市行動者、研究者加入對話,也促成了更多彼此合作的靈感企劃。 社區之於臺灣鄉土、草根意涵的重要性,早在八零年代以後各種社會運動、九零年代

風靡的「社區總體營造」到兩千年後臺北市政府推動的「地區環境改造計畫」,以及還有許多其他來自民間的活力,都指出了社區工作的廣義性,及其對於鏈結傳統社會與新的都市發展議程之間密不可分的連結。《社區交往》一書整理了一系列藉由不同計畫於臺北所織起的「行動如何帶來改變」的經驗案例,透過規劃行動者的視角,理解不同年代、不同地區所遭遇到的都市問題背景,如何在暫時性的綠地上逐漸找到社群協力社區工作的方法,催生出許多創意的、生活的、親切的在地生活行動,作為可以拉近不同差異社群交往對話、合作交融的都市規劃突破途徑。 各界推薦 大公園是政府營造出來的。那麼,將都市裡的空地改造成小小的公園,也是政府的工作嗎?

不,那靠民間的力量推動即可,但具體應該如何進行呢? OPEN GREEN 計畫一邊協調官民之間的關係,並營造起都市裡許多雖然小卻有魅力的公共空間。如果這些小空間都由政府來規劃,恐怕難免變得單調劃一,而若單由民間來任意設計,結果大概又會良莠混雜不齊。正是因為OPEN GREEN 計畫居中溝通陪伴,與居民間不惜時間,點點滴滴協力創作,如今完成了的公共空間才會受大家喜愛,願意長期使用吧。—山崎 亮| studio-L 代表、慶應義塾大學特別招聘教授 怎樣才能讓城市的社區空間環境可以不斷地變得更快活一些呢?這是我多年參與都市更新處社區營造活動以來思考的一個問題。近悉《社區交往》將出版,深感可喜可

賀。因為其書名就已經點到了問題的重點,如能交往,就必有共性和互利,就離不開人與人的關係,屬於社會人學問題。而一起居住、生活在同一社區的居民們也才是最能實際地了解到那裡的空間環境好在哪裡?不美在哪裡?會涉及到多少政府部門?而且還應掌有政府選票呢。所以,他們的認知調整和能量發揮才是社區環境優化的最基本動力!—戴吾明|建築與文化出版社總編輯 社區營造雖然已經成為普通名詞,但臺灣社會並沒有那麼清楚地體認到它其實應該是個動詞,即便社區一詞,在現階段它也應該是一個動詞!亦即,社區營造就是營造社區──創生或維繫社區感,而營造,就是經營與創造!作為動詞,它就恆常是進行式的,隨著時代遷化而改變著行動的方法

、對象與預期。本書源起於政府部門的委託案,但更關鍵的是一群行動者在空間向度的著力,呼朋引伴由點到線到面,創造出或大或小的生活所在。僵冷的城市空間被人關注之後,成為可辨識的場所,吸引特定主體來到身旁,激發某種行動想像,於是捲起袖子動手營造它,汗水混合思念、宣說搭配著記憶,那經驗彰顯了某種存在,這本書讓我們體會了他(她)們的所在。—曾旭正|國立台南藝術大學建築藝術研究所教授 透過多年的實踐反思,本書不僅提供豐富精彩的都市社區設計案例,更讓人體認到,空間創生所涉及的核心,更在於市民一起編織公共生活的新想像。—吳瑪悧|國立高雄師範大學跨領域藝術研究所副教授兼所長 在都市規劃的論述中,市民、

專業者與公部門各自與彼此間的學習,近年來已成為一項重要的研究課題。在台北市,從社區營造的開展、暫時性綠地的爭議、「Open Green 打開綠生活」的實驗,再到以「社區交往」為名的國際交往,一路所展現的就是學習與調整。長久以來社區營造或城市再生常被賦予實質且急迫的任務,這些任務固然重要,但一昧對成果的強調卻常常使我們忽略了一些過程中微妙以至精彩的社會學習過程。「社區交往」一書完整地呈現了臺北市從地區改造到社區交往的實踐與學習過程,這個還在進行中的實驗,指引了一個城市治理的新典範。—侯志仁|美國華盛頓西雅圖大學地景建築系 教授 臺灣社區營造政策一詞首見於1994 年,迄今已四分之一世紀。本

書即以過去二十餘年臺北市經驗為主軸,透過其間多個鮮活的個案,勾勒出社區營造在不同階段的作法取向,以及背後草根社群轉化和城市治理價值之改變。縱其所述雖為社區鄰里尺度,然以小言大、見微知著,實可視為理解臺北都市社會與空間轉化的重要切面,值得一讀!—彭揚凱| OURs 專業者都市改革組織秘書長 都市發展一定要開發土地?一定得有大規模硬體建設?一定要大破大立、除舊佈新?臺灣以及世界各地過去數十年來社區營造的經驗告訴我們:當然不一定!不追求大規劃大藍圖,從最草根的方式著手,反而能夠創造出更細緻動人、更有溫度的地方。《社區交往》梳理了臺北市社區營造的脈絡與這二十多年來的演進,記錄了數個近期從小處著眼

的行動案例,也跨出臺灣,記述了日本、泰國、印尼、荷蘭、美國、紐西蘭等地精彩的社區營造行動。相信這是一本可以啟發都市規劃設計領域學生與專業者的參考書。—廖桂賢|臺北大學都市計畫研究所副教授 最近這一年與社區交往組織開始正式交往,許多原本在做的事情,透過他們的參與有了不同的視野,他們號召組隊造訪正興街「天台計畫」與「廢柴遊樂園」陪我們一起玩,我們去「河神的丸子」與「樂活基地」看他們的運作,「場域創生」的概念因為這些交往,彼此有了更多的詮釋與理解。社區營造到底不只是件硬梆梆的營造的事,更多時候是得軟綿綿的在各種社區的隙縫中找尋生機,並在過程中累積的經驗當中,提出適合的介入模式。飄搖的臺灣社會,

社區既堅強又脆弱,好在有社區交往這樣的觀念與行動,串聯挖掘出長久鍛鍊深埋社區裡的各種力量,集結成此冊,足以稱為一本社區武林秘笈。—高耀威|臺南市街區正興同協會理事長 都市是多元差異、多重土地使用的集合體,因此,「都市社區」的規劃營造一直潛藏著難解的內部張力,無論公共領域與私人產權的界分,或領地性社區(所謂在地居民和地方頭人政治)與意向性社群(特定社會價值導向、但未必依賴地緣的組織群體)、在地租賃商家之間的日常交往界面,既是衝突的根源,也是新的都市性與社會關係生成的機會。「社區交往」的珍貴,正是看見了邊界流動、社區社群相互滲透的潛力,由臺灣社區營造與社會運動的獨特脈絡,重新檢視「社區」概念

在都市再生中的角色,並從各類的市民行動及草根動員找回交陪初心和城市中的公共意識。—康旻杰|國立臺灣大學建築與城鄉研究所副教授 集眾之智、集眾之力、集眾之惠,是人類生存共居形成的自然法則。而都市的集體意識建構,更是仰賴社區及群居的個體集合。人是生活的主體,社群則具備集體行動力,充滿改變世界的動能及無限可能。在本書中我們可以尋找與社區交往的N種靈感,將希望與夢想的創意種子,植入到社區最裡層的需要,創造豐沛的生活想像,鏈結更多社區的資源與夥伴,共同參與生命中轉變的喜悅,邁向共創、共善、共融、共生的未來社會。歡迎熱愛與社區交往的群眾朋友們拜讀本新創級聖經,書中有著與國際同步的臺北經驗,闡述普羅新

價值及世代思潮。—謝明同|臺北市都市更新處主任秘書

文山 區 施工進入發燒排行的影片

近日有民眾向我們陳情在載小孩上學時被脫落的路面太陽能警示燈彈起而摔車,所幸小孩沒有受傷,但是騎士本人的膝蓋皆破皮擦挫傷。

經過了解發現,路面的太陽能警示燈都是當地里長希望居民能夠注意路口安全向區公所申請經費安裝,結果因為警示器沒有相關裝設規範以及權管單位監督,反而造成民眾安全的隱憂,更導致民眾找不到負責的單位進行申訴,致始權益受損。

因此在民政部門質詢時,我特別針對路上太陽能警示燈相關權管以及裝設品質安全維護的問題提出檢討。

統計2015年至今總共有118個里裝設了3031個太陽能路面警示燈,相當於台北市12個行政區456個里裝設的比例就佔了四分之一,具有相當比例,其中又以大安區、文山區、士林區的裝設數量為最多。

通常里長在裝設太陽能警示燈前會先向區公所依預算申請經費,但民政局在索資中向我們回覆因為他們不是道路權管機關,因此不必向他們報備,也沒有相關安裝程序。

雖然區公所會發函向交工處告知有里辦要安裝警示器,但因為交工處認為太陽能路面警示燈不是交通設施,因此僅對里辦回覆相關安裝的注意事項,並未將其納管。

又太陽能警示燈是崁在道路裡面的,因此需要挖掘路面來施作,新工處說明若需挖掘道路裝設警示器,必須申請道路挖掘許可的維護證,不過在118個有裝設的里當中竟然只有27個里有申請,太陽能路面警示器儼然成為局處三不管地帶,更有施工安全與品質的疑慮,導致民眾這次摔車事件的發生。

所以我在部門質詢中要求秘書長召開專案會議,針對台北市太陽能路面警示燈的相關權責與督導進一步釐清,保障民眾用路安全。

—

加入舒培line趁現在!

👉 https://lin.ee/f923iDU

加入舒培FB🔗

👉https://reurl.cc/eEKY4j

辦公室聯絡電話☎️

👉02-27297708#5104

貨櫃屋建築技術規範之研究

為了解決文山 區 施工 的問題,作者簡明儒 這樣論述:

目錄摘要 ⅠAbstract Ⅱ目錄 Ⅳ圖目錄 Ⅶ表目錄 Ⅸ第一章 緒論 11.1. 研究動機 11.2. 研究目的 11.3. 研究方法 21.4. 論文章節與內容 3第二章 文獻回顧 52.1. 貨櫃建築概述 52.2. 歷年來國內外有關貨櫃建築的研究與探討 132.2.1. 貨櫃概要 142.2.2. 貨櫃建築在環境永續性及可行性的相關研究 152.2.3. 貨櫃建築在結構性能的相關研究 182.2.4. 貨櫃建築在隔熱保溫性能的相關研究 232.2.5. 貨櫃建築在通風、採

光、隔音吸音與防火性能的相關研究 262.3. 國際間有關貨櫃建築技術規範的發展 302.4. 小結 33第三章 中美兩國貨櫃建築技術規範介紹 343.1. 中國貨櫃建築技術規範介紹 353.1.1. 中國貨櫃建築技術規範之總則、術語、符號 353.1.2. 外圍護結構構造、內部構造和內裝修規定 383.1.3. 建築設計、模塊化設計規定 513.1.4. 結構設計基本規定、結構計算、結構節點設計 533.1.5. 地基基礎 623.1.6. 建築防火、防腐蝕、集裝箱式房屋的製作施工及驗收規定 643.2. 美國貨櫃建築技術規範

介紹 703.3. 小結 71第四章 適用於臺灣的貨櫃建築技術規範建議與相關問題探討 734.1. 適用於臺灣的貨櫃建築技術規範建議 734.1.1. 貨櫃建築技術規範總則、專有名詞定義、符號說明建議 734.1.2. 外殼構造、內部構造與內裝修規範建議 754.1.3. 建築設計、模組化設計規範建議 844.1.4. 結構設計基本規定、結構計算、結構節點設計規範建議 854.1.5. 貨櫃建築基礎規範建議 964.1.6. 建築防火、防腐蝕規範建議 974.1.7. 貨櫃建築製作與施工驗收規範建議 1004.2. 貨櫃建築相關

問題的探討 1044.2.1. 貨櫃在投入運輸貨物以外的最早期運用歷史 1044.2.2. 貨櫃建築的優點與缺點 1064.2.3. 貨櫃能堆疊多高 1084.3. 關於貨櫃建築耐風、隔熱保溫的探討 1094.3.1. 貨櫃建築的耐風 1094.3.2. 貨櫃建築的隔熱保溫 1104.4. 典型的模組化貨櫃建築運用實例 1114.4.1. 中國大陸在集裝箱組合房屋與裝配式建築的推廣發展歷程 1134.4.2. 火神山、雷神山醫院的設計與施工 1154.4.3. 火神山、雷神山醫院的設計與施工特點解析 1174.5. 小結

132第五章 結論與建議 1345.1. 結論 1345.2. 建議 136參考文獻 138附錄 162

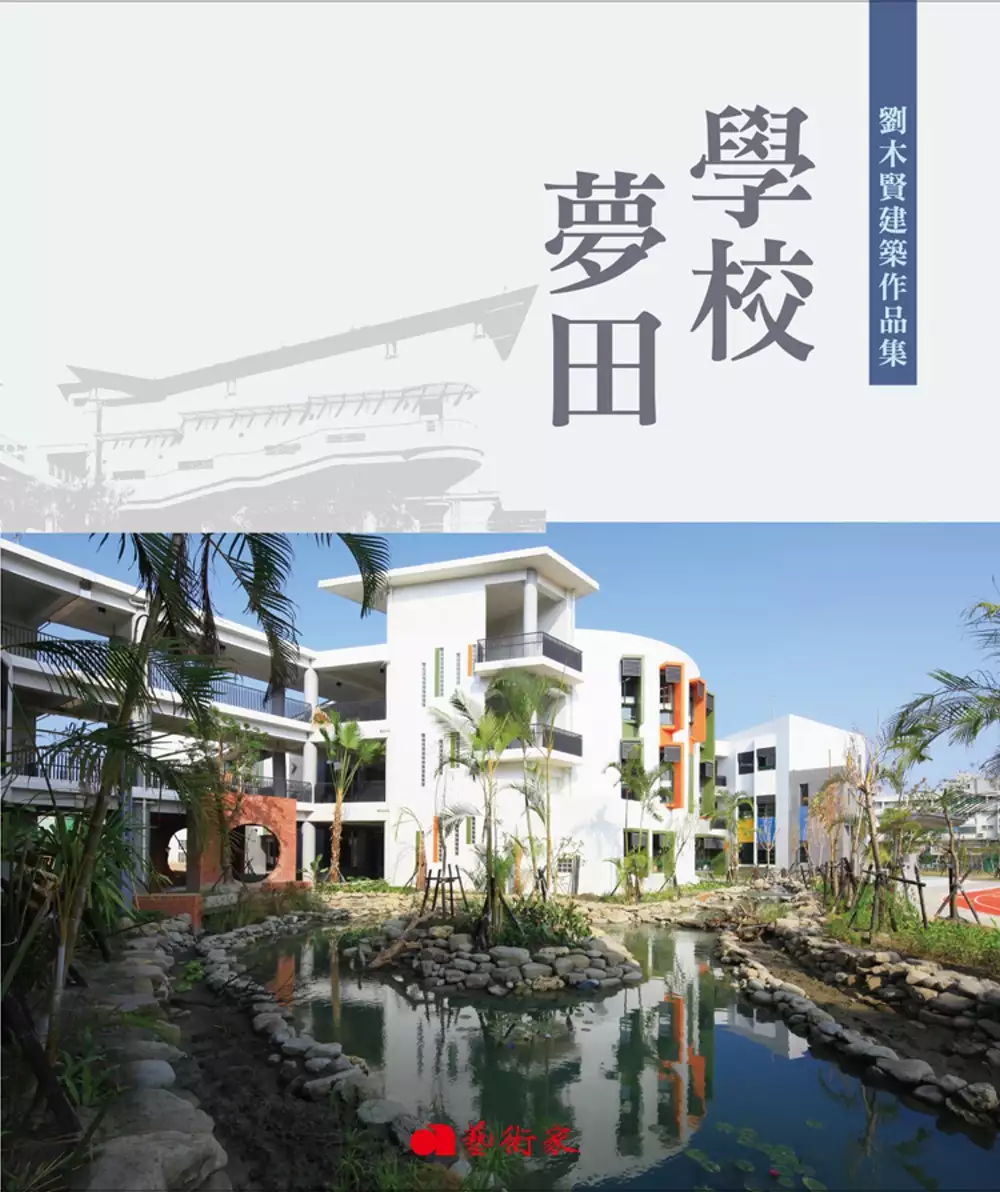

學校夢田:劉木賢建築作品集

為了解決文山 區 施工 的問題,作者劉木賢 這樣論述:

校園的每個孩子心中都住著一個小王子, 讓他們自在地去探索、相遇和發覺, 讓學校成為孩子編織夢想與創造想像力的基地。 ★【臺南市長】賴清德:關懷幸福教育的建築家! ★【國立成功大學建築系教授】林憲德:綠建築政策最佳代言人! ★【高雄市政府教育局局長】范巽綠:以工學詩人優雅的筆觸在天地晨昏間,導覽著一畦畦散落在臺灣魅力城鄉之間的「夢田」。 ★【前國立臺灣文學館館長】鄭邦鎮:《學校夢田》對全體校長、教育界、家長會、社區、建築界,提供了極具價值的參考。 ★【國立政治大學教育學院教授】湯志民:《學校夢田》的各項校園建築,紀錄了他對學校建築美學、綠建築、創意與永續經營的體現與

貢獻。 ★【國立交通大學建築研究所教授】張基義:《學校夢田》是教育建築的資料集成,南方經驗的忠實紀錄,更是建築師社會責任的關鍵報告。 ★【國立成功大學歷史系美術史教授】蕭瓊瑞:劉木賢的學校建築設計,已形塑一套教育哲學的架構,更進入藝術創作的品質。 ★【建築改革社副社長】徐岩奇:《學校夢田》是下一波新校園運動的討論基礎。 學校是孕育一個人思想養成的最重要歷程,校園因此可說是地方最重要的公共場所。不論都市、城鄉、山巔或海邊,有社區、有聚落的地方就有學校。而每一所學校的興建,都承載許多人的需求與夢想,包含學校所有師生、家長與學校周圍的社區民眾,有形的意見與說不出來的期望概念。

本書為建築師劉木賢的校園建築作品集,收錄他所規劃的16件校園設計案例。從一開始的紙上建築構思,興建校舍的日曬汗水,到實體建築物的出現、學校師生搬進新家後的啟用感想,全書以圖文並呈的方式,講述每座校園建築的空間意涵與故事脈絡,精彩完整地描繪建築背後的設計歷程與劉木賢追求永續經營與尊重自然生命的設計哲理,為讀者開啟一場教育哲學與建築工學的詩意對話。 作者簡介 劉木賢 1960年出生,海埔國小、永福國小、建興國中、臺南一中、淡江大學建築系、成功大學建築研究所。 │主要經歷│ 開業建築師 成大建築系兼任講師 臺南大學教育系兼任講師 「南方建築論壇」策劃人

「建築改革社」共同發起人 臺南東北扶輪社社長 緣起文教協會理事長 │獲獎榮譽│ 公共工程金質獎 公共工程金安獎 七座優良綠建築設計獎 五座國家卓越建設獎 六座建築園冶獎 中華建築金石獎 「學校建築之光」首屆建築師獎、建築獎 淡大菁英獎、首屆建築系傑出系友獎 推薦文| 關懷幸福教育的建築家/賴清德...........4 綠建築政策最佳代言人/林憲德...........5 打造未來世代的學習空間——在教育「夢田」裡種桃種李種春風/范巽綠...........6 蜜蜂建築師.人間校園赤子心/鄭邦鎮...........8 為

孩子開創美麗新校園/湯志民...........11 柔軟的心.溫暖的建築——劉木賢的學校建築藝術/蕭瓊瑞...........12 學校夢田.教育建築.南方經驗/張基義...........13 書寫劉木賢的建築旅程/徐岩奇...........14 作者序|校園是許多人的夢田...........16 小學篇| 知識探索的樂園——臺南市億載國小...........23 孩子的快樂天堂——高雄市路竹區蔡文國小...........39 昔日的祕密花園——高雄市紅毛港國小...........55 新舊校園的銜接——臺南市大光國小...........69 百年老校的更新——高雄市茄萣國

小...........81 校園是最大的教具——臺南市新南國小...........90 國中篇| 地震綻開的花朵——南投縣竹山鎮延和國中...........111 樹與牆的故事——臺南市忠孝國中...........123 尋找在地的價值——高雄市岡山區前峰國中...........135 海角社區的樂園——高雄市鳳林國中...........147 可傳唱的校園——臺南市金城國中...........161 高中篇| 鑽石級的綠色校園——南科實驗中學...........175 潔淨律動的巨石——德光中學運動中心...........191 大學篇| 知識與自然的對話——臺東大學

師範暨理工學院...........201 田園交響詩——臺東大學知本學苑...........217 神與人的對話——臺灣天主教總修道院...........225 關懷篇|走入校園幽微的角落...........235 迴響篇| 緬懷至親.真心傳愛——母校海埔的榮光/陳麗玉...........250 綠建築示範基地/吳文賢...........251 結合人文與藝術的幸福小學/張宏仁...........252 探索.體驗——學習新驚艷/陳惠娟...........254 以人為本的探索樂園/陳春蓮...........256 公共美學教育場/康晉源...........257 會呼吸

的建築/林坤燦...........258 學.思.行——在這山海間的居心地/章勝傑...........259 人文建築vs.幸福工程/王宏寶...........260 後記|回首成長的軌跡...........262 作品年表...........270 作者序 校園是許多人的夢田 劉木賢 《人子》是鹿橋寫給0歲到99歲的孩子們看的故事,我最喜歡的書之一。《學校夢田》談的也是0歲到99歲的孩子們使用校園的故事,耗了我五年歲月寫寫改改,再不出版就成了《人子》一書中幽谷的小草,還沒綻放就已枯萎的小蓓蕾。 1999年臺灣發生921大地震,這一場天搖地動改變了我的

職業生涯,開始全心投入新校園運動,往後十幾年來事務所一直以學校設計為主。一路走來,從規畫設計者的角度出發,再回到使用者、甚至觀察、評論者的角度,檢視這些設計,有哪些值得再檢討、再改進? 這十幾年間與教育界有太多深刻的對話,讓我體驗到校園扮演著比我們想像還要多的角色。在忠孝國中發現了校園夜的祕密和天微亮時的磁場,在紅毛港國小生態池邊體驗「老人與海」的故事,在億載國小的教學農場園,看到了老人對大地的知識可以傳承,生命在此得到再一次的榮耀。 校園原型 建築家路康對於校園的起源,有一段精彩的描述,路康說:「學校從一棵大樹下兩個人的交談開始」。講者不覺得自已為師,聽者不認為

自已是弟子或學生,其中一人覺得講者的見解很好,回家帶他的小孩來聽,他的小孩聽得有趣,又找他的玩伴來學,於是大家就在樹下分享彼此的心得,這就是一個學校的原型。 教育學家杜威說:「教育即生活,教育即成長,教育即經驗的改造」。 學校的教育深深影響一個人的價值觀,人的一生經歷家庭、學校與社會,而學校生活正是孕育一個人思想養成的最重要歷程。學校一天的生活應包含:上學、放學、上課、下課、集會、討論、運動、休息、遊戲、飲食、聊天、沈思、閒晃、發呆……等,以往的教育太集中在教室內的上課,而忽略了其他生活空間的需求。因而,《學校夢田》的16個作品,均可看到各種室內、外空間的串連與虛實變化

,以滿足各種活動的情境空間。 每一所學校的興建,都承載許多人的需求與夢想!包含了學校所有師生、家長與村莊、社區的一般民眾,講得出來的看法與說不出來的想法,都值得我們去推敲與回應,新南國小和紅毛港國小就在遷校過程中,因師生、社區的互動,而激盪出超過我想像得到的空間意涵與故事脈絡。 校園布局若下棋 建築師在校園規畫與興建過程中,如何扮演像樂團指揮家的角色是個關鍵。要先與校方、家長、社區意見的溝通,將他們的想法轉化成具體的空間設計,同時協調結構、機電、空調、景觀及建築等團隊,並整合營建過程中各種材料、細部與施工環節,至於能否演奏出一場生動精彩的空間表演?還得有賴能溝通

的公部門機關和良好的施工團隊,才不會成走調的變奏曲。 學校布局的過程又像小說家編劇本,規畫藍圖設想好每個空間與使用者角色,想像著各場景與角落可能發展的故事情節。但,往往劇情也常失控,因為我們已失去赤子之心,忘了小王子的世界與想像。我曾嘗試在前峰國中藏著蜜蜂、山羊的祕密,這次為了出書再度走訪拍照,隨口詢問學生柱子上的圖騰是什麼?同學竟然驚詫地瞪著雙眼。我在忠孝國中留下古早非洲電話筒,可能也沒有幾人知道那是為什麼?我在許多學校設計戶外空間,希望學生留下校園生活的記憶,地方民眾也能在這裡留下他們自己的故事。 校園規畫過程有如下圍棋,應盡量擴大氣場贏得生機,像鳳林國中、臺東大學

連結周遭的環境形成生態網絡,校內的空間配置也營造多孔隙的環境,如果實體校舍配置是棋子,那麼開放空間就像所圍塑的地盤,氣氣相連充滿生機。每一個開放空間都是生態的場所,學校具備了優良的綠化、透水和生物棲息條件,億載國小、忠孝國中均透過規畫,將校園與周遭環境的公園綠地連成一氣,在學校四周人行道以複層化植栽,使學校的通學步道成為生物遷徙的路徑,讓蝴蝶、蜜蜂等昆蟲飛進校園也進入社區,使學校成為社區的生態基因庫。 校園是地方的生活核心 城市裡的小學可以說是一所社區小學,提供社區小孩上學及居民運動、散步等功能。然而鄉村和偏遠的學校可能是什麼?在蔡文、茄萣國小與鳳林國中都看到他們的無限可能。

放眼臺灣,每個鄉鎮大概都有這樣的學校,這些學校往往成為地方的生活核心,但以前常常糟蹋了這一塊寶地,粗暴地疊起水泥方塊、水泥道路和種幾棵像電線桿的大王椰子、龍柏、黑板樹。學校規畫時應納入生態環境,也要考量到學齡的兒童、打球的青年、社區的居民,還有退休的老人,因為校園空間涉及了地方每個人的生活層面,大家都期待學校可以滿足他們的活動與願望,像茄萣國小的樂齡學習中心就是一個很好的案例。 我母親晚年時什麼地方都不想去,她只要我帶她去老家附近的海埔國小,推著輪椅逛逛校園,可勾起她許多回憶和話題。大光國小從鐵路旁的一所眷村小學,隨著都市發展變成繁忙都市的一個角落,老校與老校的空間記憶對附近老榮民

有相當的療癒作用。 規畫設計一所學校,我習慣搜集當地文史資料,了解一個地方的起源與發展過程,並想辦法將歷史寫進校園轉化成場景。所以在億載國小的穿堂可以看到臺江內海的演變軌跡,蔡文國小以玻璃牆紀錄了地方英雄余清芳的事蹟。我們喜歡設計一些互動空間如戶外階梯劇場、菜園、交流木平臺,增加人與人之間和校園場景的的關係。所以校園應該是一個累積人文氣息與歷史感動的場所,承載著地方許多人的過去、現在與未來,孩子在這裡受教育成長,村民在這兒活動老去,校園就成為當地一部活的歷史教材。 校園是最大的教具 國際建築師協會UIA對於兒童建築教育提出:「人類未來生存環境的品質,取決於我們今日

的孩童。他們是否具有做出周全、適切決策的能力?完全取決於他們在受教育的過程中,所學習得到的知識與能力。」 芬蘭於2006年將建築教育列入國家基礎課程視覺藝術課綱中,如同音樂、美術教育一般,從一年級到九年級,甚至延續到高中階段,認定「建築教育的過程」是所有美學與設計教育的基礎,也是公民教育的基礎。國內的華德福與人本教育也都努力在推動這一領域,在新南國小的遷校過程中,學校與我們也嘗試推動兒童建築教育舉辦「小小建築師體驗營」。 校園是學習的場所,一草一木、磚的疊砌、枕木的排列和水的流動,都是教學的素材。學校建築不只是提供安全的學習環境,更希望透過校園空間引發學生思考與多元學習

。「迴響篇」中可看到蔡文國小校長扮演大嬸婆,善用校園空間引導學生的學習興趣與動機。新南國小陳惠娟老師說得好,潛在課程是孩子自己玩出來的,這裡有好多城市孩子的第一次體驗,也是許多家長的第一次驚豔,有老師和學生的參與,學校的建築有了溫度。新南國小的公共藝術也相當精彩,蕭瓊瑞委員慧眼指認都市軸線的端景為設置地點,造就二位年輕藝術家的傑出作品,還將兒童遷校心得編成美麗的故事繪本。 走進幽微校園的角落 這些年來因學校設計工作關係,認識到許多教育界的朋友,不論工作、旅行或路過,每到一個地方我都習慣會看看當地的學校,從建築外觀設計到校園空間與設備,還有學生與地方的使用情形。復因擔任校舍重建

、綠建築補助評選等工作,到過山區、海邊和澎湖、綠島、小琉球等離島,前後走過了幾百所學校。與更多教育先進對談,了解到除了硬體空間的規畫改善以外,也感受到偏鄉與弱勢學生的困境。經常反思我除了幫學校設計美麗的校舍外,對於那些沒有經費建設的偏遠學校,我可以為他們做些什麼? 除了建築師工作以外,我也參加一些民間社團,接觸更多的社會各行各業,因而先後擔任過扶輪社社長與緣起文教協會會長。在臺南東北扶輪社發起設立「鱒魚獎學金」,十多年來鼓勵許多困境中的國中生勇敢再站起,每個受獎學生的背後,都是一個故事和一段辛酸史。 這幾年陪同緣起協會走過屏東瑪家、霧臺原鄉的部落,了解梁明輝鄉長棄教從政

的希望工程,共同設立「原住民優秀人才獎助學金」,幫助原鄉孩子的才藝逐夢計畫。還有在永仁高中見證了時超傑教練夫妻,放棄了加拿大優渥生活,來陪學生圓了籃球夢。愛文山的臺大畢業生賴永坤夫妻更是一則傳奇,為山區的外配新住民孩子成立了「赫普學堂」,幫故鄉的農村提供「社區共炊共餐」吃割稻仔飯。從教育局科長轉任的吳建邦校長,結合了後壁區的校長們成立「紅杉木聯盟」,推動偏鄉學生的空中英語教室。 這些故事比建築還動人,加強了我寫書報導的動機,這些足跡讓我更深入校園幽微的角落,也豐富了我建築師的工作生涯。有幸,因工作成為校園與善心團體的交流平臺,將更多的社會資源投入需要關懷的學子,讓他們擁有公平的學習

機會,這是一條值得耕耘的道路。 校園是每人心中的夢田 每個人心裡都有一畝田、一個夢,也許嚮往陶淵明的桃花源、曹雪芹的大觀園,奮鬥一輩子就想能有一棵大樹、一塊菜田、一個水塘的家園。 然而,談何容易?都市寸土寸金,鄉間又有誰有這麼大的手筆? 唯有學校可以實踐這個夢想,校園設個教學農園、生態池、戶外劇場和種下許多大樹,就可成為每個人心中的夢田! 無論山巔或海濱,每個鄉鎮每個社區都有學校,家裡無法實踐的夢想空間都可以在學校實踐,多少人的童年要在這裡度過,多少人的願望在這裡達成。兒童在這裡遊戲,青年在這兒打球,媽媽在教室學才藝,中年在這裡跑步,老年在

校園漫步。少子化的時代來臨,學校就成立幼兒園減輕年輕人的教育負擔;老齡化社會的來到,這裡又成為銀髮族長照的基地;強震豪雨水災來臨時,學校又隨時可以扮演緊急救難的場所。 學校是地方最重要的公共場所,承載那麼多的可能與希望,值得我們用最大心力種桃、種李、種春風。校園的每個孩子心中都住著一個小王子,讓他們自在地去探索、相遇和發覺,讓學校成為孩子編織夢想與創造想像力的基地。

中小學電力系統改善工程之研究

為了解決文山 區 施工 的問題,作者阮人壽 這樣論述:

行院於109年7月宣布全國中小學「班班有冷氣」政策,嗣經核定教育部推動「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」,本研究係以新北市板橋區國中實際案例,進行規劃設計及汰換高壓變電站,其中包含該站圍籬、MOF盤、MVCB盤、VCB1盤、VCB2盤、VCB3盤、MMP盤、MP1盤、MP2盤、MAC盤、TR1、TR2等,依相關法規完成設計圖說審查及送電前各項電器檢測記錄。本案例是早期校舍規劃已不符合現代用電需求,同時電力系統老舊,造成用電壓不穩影響電器設備使用年限、電力設備容量也不足、配線凌亂老舊損壞等情形。經由本文新的設計將有助於提升日後校舍在電力改善參考規劃,提升校園用電安全及品質。