新北市公幼優先入學條件的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦日本NHK特別採訪小組(NHK「女性の貧困」取材班)寫的 女性貧困:負貸、漂流、未婚單親,陷入惡性循環的貧困女子 和黃文雄的 日本人的道德力:超越道德的日本精神都 可以從中找到所需的評價。

另外網站新北市特殊教育需求幼兒優先入園申請資格也說明:(四)戶籍設於外縣市之新北市各公立高中及國民中小學(設有附設或非營利幼兒 ... (七)於110 年3 月22 日取得暫緩入學資格,由本局轉介學前鑑定委員會進行安. 置之幼生。

這兩本書分別來自寶瓶文化 和前衛所出版 。

中央警察大學 公共安全研究所 宋筱元所指導 張謝佛的 新冠疫情與新型態非傳統安全威脅-我國與新加坡應變機制之比較研究 (2021),提出新北市公幼優先入學條件關鍵因素是什麼,來自於非傳統安全、大規模傳染病、新冠病毒、人類安全、經濟安全。

而第二篇論文國防大學 戰略研究所 蘇紫雲所指導 吳少騏的 由人力資源運用論兵役制度與軍事組織之發展方向 (2019),提出因為有 人力資源、兵役制度、組織結構、軍事訓練、精兵政策的重點而找出了 新北市公幼優先入學條件的解答。

最後網站新北市幼兒園抽籤則補充:公幼 與非營利「優先入園」資格有哪些? 每個縣市及幼兒園優先入園的標準略有不同,但大致上的優先【公告】新北市111年度契約進用教保員市內遷調達成名冊_111.04.

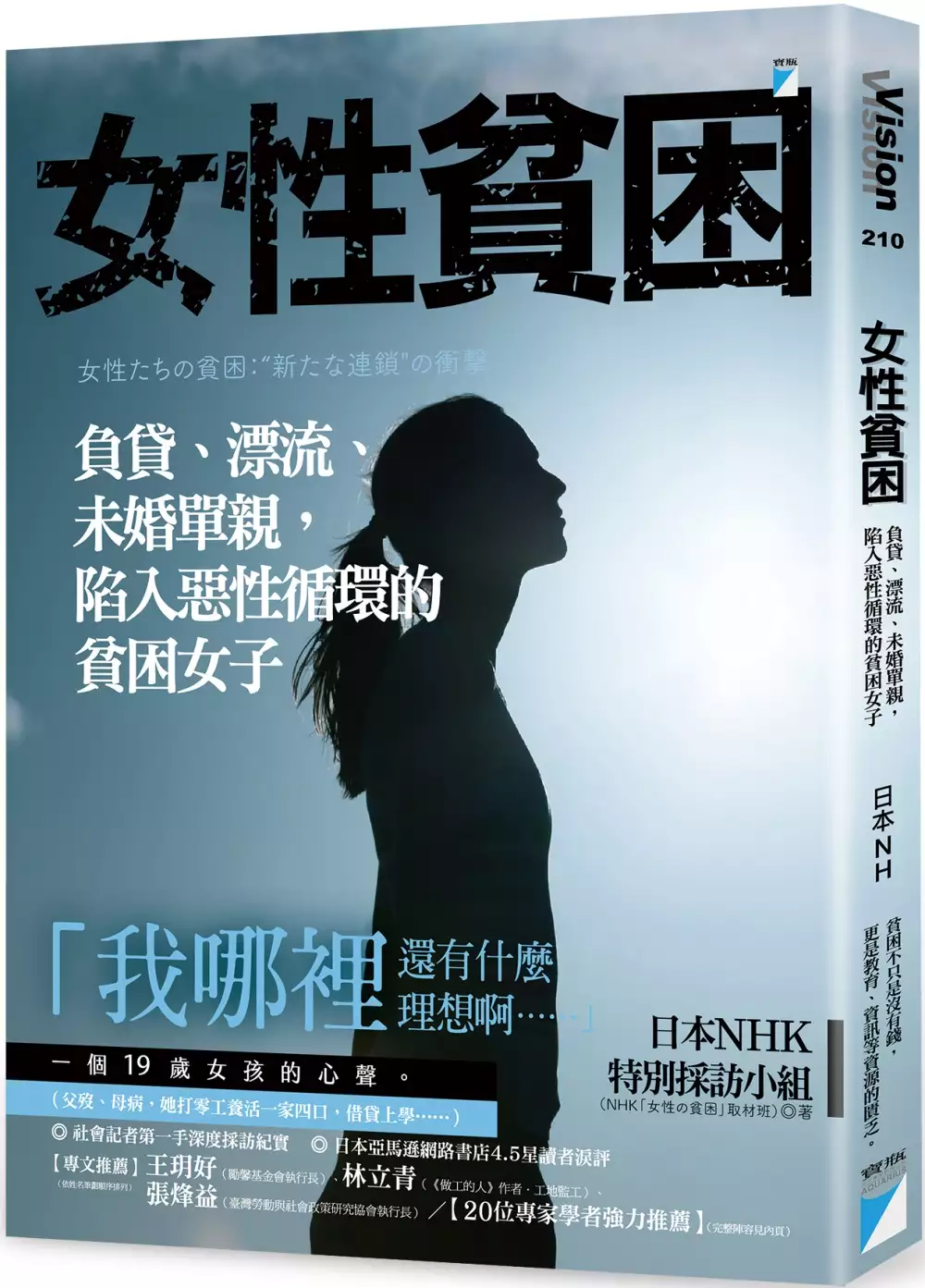

女性貧困:負貸、漂流、未婚單親,陷入惡性循環的貧困女子

為了解決新北市公幼優先入學條件 的問題,作者日本NHK特別採訪小組(NHK「女性の貧困」取材班) 這樣論述:

「我哪裡還有什麼理想啊……」 ──一個19歲女孩的心聲。 (父歿、母病,她打零工養活一家四口,借貸上學……) 大學一畢業,便負債二十年的學貸女孩; 深夜拖著行李箱,茫然無依的漂流少女; 半坪小窩,蝸居逾兩年,母女三人同為網咖難民; 單親媽媽最後的生存希望,是附設免費托兒的酒店…… 這個社會,給了她們什麼樣的明天? [缺乏家庭支持、缺少穩定工作、缺席的社會支援] 她們在人生起點就被剝奪了希望。 →「貧困」,不僅是沒有錢,更是指壓榨、漠視、孤立,以及教育、資訊等各項資源的匱乏──她們身處社會底層,儘管奮力掙扎,仍難以脫困。 這些女性,可能化妝精緻,或是

穿著普通學生服,不符一般對於貧窮的想像,但其實光是最低限度地「正常」活著,便耗盡力氣。然而,她們的聲音被僵固高牆隔絕,外界聽不到,便不去看見。 ‧十六歲的漂流少女:「能活到三十歲就知足了。」(遭繼父性虐待,離家後,以援交為生。) ‧十九歲的網咖難民女孩:「無論對人生還是社會,我早已什麼也不期待了。」(母親離婚後崩潰,靠她打工養家,和同樣中輟的妹妹一天只吃一餐,寄居網咖。) ‧二十七歲的八大女子:「店裡的人和客人,像家人一樣地關心我。」(國中畢業後離家,與再婚的母親從此失聯。) ‧四十歲的單親媽媽:「我只能拿比自己慘的人來自我安慰。」(離開了家暴丈夫,獨力扶養兩個孩子,英語能力

強,卻只找得到約聘工作。) 日本平均每三名單身女性,就有一人深陷貧困。而在臺灣,女性戶長的「家戶貧窮率」高於男性戶長,女性的平均薪資卻只有男性的八成六。 這是沒有終點的惡性連鎖:家庭關係斷裂、社會資源潰敗、穩定工作無望,年輕的單親媽媽孤立無援,或是投靠更邊緣的性產業;而她們的小孩長大之後,又繼承新的貧困家庭…… 我們真的可以將所有責任都推卸給 這些默默努力的人嗎? ◎【鏡頭之外,報導團隊的嘆息】 (摘自《女性貧困》內文) ‧單親媽媽在經濟支援不足的情況下,會將貧困傳給下一代。貧困出身的孩子剛踏入社會,就已經輸在人生的起點,所以有人無論如何掙扎,也擺脫不了窮

困。──戶來久雄(NHK報導局科學文化部副部長) ‧原本應該是最發光的年紀,卻在人生的起點,就已被剝奪了「夢想」與「希望」。──三村忠史(NHK報導局社會節目部總製片人) ‧家庭不穩定的女性容易早婚、早生小孩,而且早婚的人離婚率很高。她們缺乏在社會上通用的技能,要找工作也更困難。──村石多佳子(記者) ‧大街上隨處可見拖著行李箱的少女,背後竟是貧困的淒慘現實。她們奮力想掙脫,然而垂死掙扎的結果,卻是「漂流」在這社會上。──板倉弘政(記者) ‧單親媽媽的存在,正是女性貧困的象徵。──丸山健司(導播) ‧我無法對一個已經非常努力的人說加油。我甚至想說「你已經不用再努力

了」。──宮崎亮希(導播) 本書特色 ◎社會記者第一手深度採訪紀實,日本亞馬遜網路書店4.5星讀者淚評。 ◎貧困不只是沒有錢,更是教育、資訊等資源的匱乏。 ◎王玥好(勵馨基金會執行長):「《女性貧困》書中採訪報導的內容,不僅在日本,臺灣其實也真實發生著,是勵馨無數服務對象的寫照。」 ◎林立青(《做工的人》作者‧工地監工):「看完這本書以後,令我更加難過的是這本書完成於二○一四年,卻完全可以預言到臺灣現在的二○二一。」 ◎張烽益(臺灣勞動與社會政策研究協會執行長):「臺灣也需要一本臺灣版的《女性貧困》,來引發社會輿論的重視,這樣對於陷入貧窮流沙的女性,才會有重見希望與光明

的一天。」 名人推薦 20位重量發聲,齊心推薦 ──別以為「與我無關」,社會是相通相連的 (依姓名筆劃順序排列) 【專文推薦】 王玥好(勵馨基金會執行長) 林立青(《做工的人》作者‧工地監工) 張烽益(臺灣勞動與社會政策研究協會執行長) 【強力推薦】 大師兄(《比句點更悲傷》作者) 王婉諭(立法委員) 王順民(中國文化大學社會福利學系教授) 王慧珠(彭婉如文教基金會執行長) 朱剛勇(人生百味共同創辦人) 何素秋(家扶基金會執行長) 呂秋遠(律師) 李佳庭(芒草心慈善協會社工) 杜瑛秋(財團法人台北市婦女救援社會福利事業

基金會執行長) 范國勇(現代婦女基金會執行長) 覃玉蓉(婦女新知基金會祕書長) 賀照緹(導演) 馮燕(國立臺灣大學社會工作學系教授) 黃克先(國立臺灣大學社會學系副教授) 黃淑英(台灣女人連線理事長) 鄭國威(NPOst公益交流站共同創辦人) 鄭麗珍(國立臺灣大學社會工作學系教授)

新冠疫情與新型態非傳統安全威脅-我國與新加坡應變機制之比較研究

為了解決新北市公幼優先入學條件 的問題,作者張謝佛 這樣論述:

2019年開始流行的新冠疫情對人類造成嚴重衝擊,各國政府均全力應對,本文從非傳統安全視角比較我國及新加坡疫情應變機制,目的在探討新加坡防疫成功的經驗及方法,作為我國之參考借鏡。新冠疫情最初出現於中國,鑑於兩岸民間往來頻繁,唯恐疫情流入蔓延,我國在初期採取嚴密邊境管制,雖頗具成效,後由於民航機組員染疫而出現防疫缺口,進一步造成我國本土社區感染擴散而進入三級警戒階段,後續在疫苗政策、採購及施打上又因劑量不足,施打覆蓋率也低於新加坡,導致疫情擴大。新加坡在Delta及Omicron病毒流行期間,雖然初期邊境管制不彰,後續進入社區感染又爆發移工問題,但星國政府鼓勵大眾接種疫苗且進行例行篩檢,並進行阻

斷措施、安全管理措施以及疫苗接種差異化措施,鼓勵施打追加劑以因應疫情變化,至2022年4月26日已全面開放施打三劑疫苗的國內外人口出入境,進而使經濟活動復甦,人民得以如常生活。有鑑於病毒仍在不斷變異中,未來我國政府仍應謹慎應對,並參考國外成功經驗,才能確保衛生安全同時兼顧經濟發展。

日本人的道德力:超越道德的日本精神

為了解決新北市公幼優先入學條件 的問題,作者黃文雄 這樣論述:

存在於戰前日本人心中的文明泉源── 「超越善惡」的日本精神,追求「美」的價值觀, 如何煉成放眼世界、引航東亞的道德力? 擁有豐厚歷史與文化內涵的日本人,向來以「美」為最高道德價值。整齊、有序、和諧、繁榮、重視禮儀的進步形象,以及最具代表性的武士道精神,是全世界對「大和民族」的第一印象。但戰後以來,日本似乎也出現了「道德退廢」的危機,不但殺人犯罪、政府貪污、官僚醜態、企業失德等各式各樣的社會問題頻頻發生,年輕一代的日本人對國家的認同也日益薄弱。日本人不禁自問:日本的道德怎麼了?日本的未來會往何處去? 然而,在日本社會徐徐崩壞以前,日本人對道德、美感的自我要求,確實真切存在於歷史及其精

神之中,並展現為厚實的國力,深刻影響了東亞的政治與文化。 本書為旅日台籍暢銷作家黃文雄(Ko Bunyu)長年旅居日本,對日本社會詳加觀察,並探究日本的思想與文化淵源,挖掘日本歷史上各式文化理論的論集。不同於日本研究者的自我理解,本書從台灣的觀點與台日共同的歷史經驗出發,揚棄儒學善惡對立的框架,直接深入日本文化深層的意識與內涵,揭開日本人心目中「超越善惡」的終極價值,並藉由日本關於「美意識」的道德傳統,反思東亞文化圈內的中國道德與曖昧模糊、外儒內法的專制文化,打破華人虛偽的道德觀,以日本為借鏡,為台灣文化內涵的提升,揭櫫確實的方向和方法。 名人推薦 胡忠信/政論家、歷史學者

朱家煌/醫師.台灣轉型正義協會理事長.關懷台籍老兵協會理事 姚銘偉/《薰風》雜誌創辦人 凌宗魁/文資保存研究工作者.作家 氫酸鉀/國際知名繪師 蔡亦竹/文化評論家.實踐大學日文系助理教授 (按筆畫順序) 作者簡介 黃文雄 思想家、文化史家、評論家。 1938生於高雄岡山,1964赴日留學,早稻田大學商學部學士,明治大學西洋經濟史學碩士,曾任拓殖大學日本文化研究所客座教授。以《中國的沒落》一書聲名大噪,從此展開長期旺盛的寫作生涯,曾獲得巫永福評論獎、台灣筆會獎,作品涵蓋文化、政治、經濟、歷史、社會等。曾任世界台灣同鄉會副會長、日本台灣同鄉會長、台獨聯盟日

本本部委員長等。 1966-2005年擔任新聞雜誌等主編40年,執筆論文、論評一千兩百餘篇,日文、漢文著作兩百餘冊。90年以後的書籍有八冊選入十大暢銷書,其中三度榮獲第一。為活躍於日本、深具影響力的台籍暢銷作家,1995年被登錄於「戰後五十年日本最具言論影響力的五百名人錄」(PHP出版)。 譯者簡介 黃柏誠 1970年生於台北市。德國科隆大學哲學博士。曾任中央研究院人文社會科學研究中心/政治思想中心博士後研究員。現職為中國文化大學哲學系、德文系兼任助理教授。研究領域:黑格爾哲學、康德哲學、政治哲學、京都學派。 導讀 第一章 今日,日本的道德正在荒廢

中 第二章 日本的道德退廢了的理由 第三章 中國的道德最低的理由 第四章 善惡是什麼 第五章 「善惡之彼岸」的思想系譜 第六章 從原罪中所見的恥之文化 第七章 日本的道德教育之歷史及愛國心之論議 第八章 超越道德的日本文化 後記 前言 近代國民國家的教育上,國民教育和實業教育成為主流。但是,在我進入小學之前,尚仍以《三字經》、《千字文》為開始,也有所謂背誦「四書」的識學教育。雖然小學入學前能夠背誦「四書」的《大學》、《論語》、《孟子》,但不能背誦《中庸》。隨後,在小學一年級時,迎來了終戰。 或許也可以這麼看。我大概是台灣最後的舊漢學書房之生徒,和最後的日本語族之其中

一人,是不是呢? 戰後,中華民國政府的教育畢竟是舊式的。高中的國文以難解的宋代理氣之學、朱子學和陽明學為中心,許多時間主要被用在文詞之註解。在國文的合格標準方面,《論語》和《孟子》的背誦被視為最低必要的條件。 的確,國語或國文科以外,也有「公民」等等的道德教育。因此,「仁義道德」和「善惡」之論議,不得不必然作為日常生活的一部分,這樣的狀況已成為現實。於此,所謂「成為『道德之國』了嗎?」的疑問,從離開高中開始也都一直都存在著。 進入七○年代時,在我原本一直持有的道德觀上,發生了哥白尼式的轉向。與完全迥異的兩種道德觀之相逢,則是開端。 戰國武將中,著名的伊達政宗之家訓中有「

過仁,則弱;過義,則執;過禮,則諂;過智,則辯;過信,則損」。然後,在「智仁勇」方面,有所謂的「過勇,則暴」。對此,明治初期的陸奧宗光外相在獄中有所謂的「義即利」的考察。其為分別不同的發現。 原本,在我幼時所度過的社會環境中,不僅「仁義道德」,「善」也是絕對的價值。哪裡談得上對於傳統、道德、價值的「反論」(Antithese),就連疑問也不被允許。更甚者,是連想都想不到。 日本社會是在多樣性上富饒的社會,是「什麼都有」的社會。以古代的故事作為分野,即便在同樣的近世或近代,雖然中國和朝鮮只容許朱子學,但在江戶的日本,不只是朱子學,無論神道或佛教,國學或陽明學,就連蘭學也都有。

從江戶時代的朱子學者開始,支那學者以及戰後的中國學者,似乎完全把中國諸子百家的思想當作自家藥箱中的至寶而禮讚之。然而,古代中國的諸子百家思想在人類的精神史中,幾乎就只是侷限於「目的方法論」的領域。也可說是古代的「實用主義」(Pragmatism)。 這樣若被稱為思想和哲學的話,幾乎是不可能的。不存在從純然「how to」(know how)的論域中脫離的可能性。在中國的思想史中,被冠以「認識論」而開始被談論者,是從佛教傳來之後,大概在七百年後誕生的宋代理學及氣學中出現的。理氣之學的集大成者朱子學也好、陽明學也好,只是盜用佛教哲學的用語,而對古典儒學進行再注釋而已。 作為對中國思想的

評價之一例,有空海的「十住心論」。在其中,人類精神史的發展被分成十個階段。第一住心是異生羝羊住心;第二是愚童持齋住心;第三是嬰童無畏住心。從這裡往最高的秘密莊嚴住心,以及住心之發達、開悟的境地不斷地接近。從第一住心開始到第三住心為止被稱為「世俗之三心」,儒教是「第二住心」,老莊思想被歸類為「第三住心」。弘法大師的眼中所見之儒家、道家思想,只是稍微從動物和野蠻人那裡分離開來的東西。 我也在日中的文化摩擦和文明衝突中被育成,是經常冷靜地從第三隻眼的角度,並且從異文化和文明的比較中,嘗試來了解文化以及人的心和魂的其中一人。 中國以獨尊儒家為根基,只容許文人(讀書人、文化人)的士道。而也在

兩千年以上的歷程中,想要對萬民強加以士道。 然而,在日本,有作為武士的武士道,也有作為石田梅岩所代表的町人道的「石門心學」,就連二宮尊德的農民道也都有。尤其在日本的精神世界中,有神道和佛道,其多樣性和豐富的精神性,實為世界之冠。這又成為日本人的底力,在無常而轉變成有為的世上,有無與倫比的適應力。 在這裡的半世紀以來,我受到出自日本人的心和魂的道德及支撐著它們的傳統文化的牽引,受其感動不知幾回。 當然,這不只是文化等方面的軟實力而已,我認為也可說是由於事實上,日本是在硬體的多樣性上也相當富足的豐饒社會的緣故。從自然的稟賦,或從社會的結構來看,只有日本才產生出絕對不會陷溺於全體主

義國家的結構。對此,我感到相當確信。 正是如此,我也在半世紀的歷程裡,從日本人的心和魂中,持續不斷地探求超越善惡的價值觀。於是,也有不少的發現。 本書是對於從七○年代開始我所不斷追問的「德是什麼?」的問題,在片斷時刻中持續寫出的感想之集成,亦即對於倫理道德之我見。以二○一三年末滯日屆滿五十週年為一個段落,總括對於德之我見而欲促其問世。在這樣的思考下所出版的本書,若能成為讀者朋友們的他山之石,則是甚大的喜悅。 二○一三年十二月吉日 黃文雄 謹識 第一章 今日,日本的道德正在荒廢中 一、日本是把人權看成大事的國家 前些日子搭乘山手線的時候,有一位大腹便便的母親牽著幼子的手前來搭車

。車內座位都被坐滿,優先席上坐著四十歲左右的上班族、從學校回來的女子高校生,以及大概接近六十歲的女性,但卻沒有人想離開座位把位子讓給這對母子。這樣的光景在最近顯然已變成理所當然的事情了,這不免令人感到遺憾。 一九六四年來到日本之後,我在日本居住已屆滿五十年。最近這十幾年間,我覺得日本人的道德好像真的退廢了下來。儘管直到一九八○年代結束並沒有特別感受到這件事,然而進入一九九○年代之後,與泡沫崩壞時期大概同一個時間點開始,所謂的「日本人的道德退廢變得明顯了起來」的這項傳聞,對我來說也有了實感。一九九○年代以前之所以有良好的感受,是因為日本與外國之間存在著下列所舉的區別: ○日本是世界上第一名的人權

保護國及人格尊重國事實上,全世界兩百多個國家當中,能像日本這樣的人權保護國及人格尊重國並不存在。 ○日本是世界上第一名的貫徹司法獨立的國家然而事實上,世界兩百個國家中能像日本一樣貫徹司法獨立的國家也並不存在。 守法的精神是自古以來的日本精神的一環,因而是貴重的精神遺產,絕對不是明治國家時期以後才誕生的事物。例如在斯威恩頌(Edouard Suendson)的《江戶幕末滯在記》(長島要一譯,講談社學術文庫)裡有如此的記述: 「他們從不抱怨卻認可的唯一事物,從大君到大名,從乞食者到販夫走卒所共通的唯一事物,這個東西就是法律。」 不僅如此,一八五五年訪問下田的德意志人魯道夫•奧古斯特(Fr.Augu

st Lühdorf),在他的《葛蕾塔號日本通商記》(《グレタ號日本通商記》(Acht Monate in Japan nach Abschluss des Vertrages von Kanagawa),中村赳譯,雄松堂)裡他如此地描述:「法律在無法比擬的程度上被細分,毫無例外沒有一分縫隙之差。不管是皇帝或者是微不足道的販夫走卒任誰都服從法的支配。在這個狀況下,法律極為苛刻及嚴格。」

由人力資源運用論兵役制度與軍事組織之發展方向

為了解決新北市公幼優先入學條件 的問題,作者吳少騏 這樣論述:

兵役制度及組織調整一向是各國國防轉型政策成敗的重大規劃項目,卻又與人力資源之良窳密不可分。基此,本研究嘗試從人力資源的角度,針對當前我國兵役訓練和組織調整現況進行實證觀察,審視我國國防轉型期間所衍生之訓練模式、建軍優先、國防轉型人力需求等議題,叩問上述三大議題之應興應革事項。而為達研究目的,本研究採個案研究途徑,首先比較徵兵、募兵制度之人員訓練特點,釐清我國志願役與軍事訓練役兩者人員之培育目標,俾供部隊訓練模式參考;其次,依國軍軍事戰略規劃,分析各軍種人力特性與需求,制訂出建軍之優先重點順序;最後再次彙整前述研究所見,歸納出我國國防轉型人力需求之方向。本研究結論指出,國防事務革新要成功推動,

除了建置新式武器裝備、調整軍隊組織結構外,未來素質的提升,應該朝向「終身學習,學以致用,用於部隊」及「軍官聯合,士官協同,士兵領導」的方向思考,期以優質的訓練模式、建軍優先和人力資源,推動國防轉型,卒底於成。

想知道新北市公幼優先入學條件更多一定要看下面主題

新北市公幼優先入學條件的網路口碑排行榜

-

#1.2022年全台公立、非營利幼兒園招生資訊一覽(持續更新)

公幼 及非營利幼兒園都是優先入學報名截止還有缺額,才會開放一般生登記抽籤。 ... 新北市. 將於110年5月18日(二)上午9點公告缺額,請至[招生E23 ... 於 today.line.me -

#2.新北市111學年度公立幼兒園及非營利幼兒園招生簡章

壹、 登記入園資格. 一、 招生年齡:. (一)3歲以上至入國小前之幼兒(民國105年9月2日至108年9月1日出生),各園均得招. 收。 (二)2歲以上至未滿3歲幼兒(民國108年9 ... 於 kid123.ntpc.edu.tw -

#3.新北市特殊教育需求幼兒優先入園申請資格

(四)戶籍設於外縣市之新北市各公立高中及國民中小學(設有附設或非營利幼兒 ... (七)於110 年3 月22 日取得暫緩入學資格,由本局轉介學前鑑定委員會進行安. 置之幼生。 於 www.sw.ntpc.gov.tw -

#4.新北市幼兒園抽籤

公幼 與非營利「優先入園」資格有哪些? 每個縣市及幼兒園優先入園的標準略有不同,但大致上的優先【公告】新北市111年度契約進用教保員市內遷調達成名冊_111.04. 於 325617490.rws-forderungsmanagement.de -

#5.【公幼訊息轉載】新北市103學年度公立幼兒園招生簡章

招生。 1.第1階段留園安置作業:優先入園資格符合本簡章第1點第3. 款留園直升幼兒 ... 於 misslee0511.pixnet.net -

#6.新北市公立幼兒園

新北市公幼 各校缺額線上查詢系統; 新北市公立幼兒園招生公告優先入園資格 ... 優先入學」資格· 2021年幼兒園招生年齡區間· 基隆市· 台北市· 新北市· ... 於 powderandbass.ch -

#7.因應疫情新北公幼招生首線上辦理6/2-6/11開放報名

新北市 111學年度公立及非營利幼兒園招生簡章今公告在新北市幼兒教育資源網,今年擴大幼兒設籍優先資格,納入行政分區及國小分區,鼓勵就近入學, ... 於 www.chinatimes.com -

#8.搜尋:軍人子女公立幼稚園優先入學 - 阿摩線上測驗

今天是新北市公立幼稚園抽籤的日子,為了省學費,有家長一大清早7點鐘,就帶著 ... 為保障不利條件幼兒接受適當教育及照顧之權利,本市提供優先入公幼之機會或減免學費 ... 於 yamol.tw -

#9.台北市附幼優先入園資格 - Mobile01

(4)市立幼兒園或公立國民小學編制內現職教職員工之子女,得優先隨其父或母就讀於所服務之公立幼兒園。 (5)多胞胎(含雙胞胎)且年滿5足歲幼兒。 (6)父或母一方為新移民之年 ... 於 www.mobile01.com -

#10.公幼招生簡章2022年全台懶人包!重點時間整理

110年全台公幼招生簡章目前官方已公布的縣市包括:基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、 ... 具優先入園資格者,要先辦理身分認定並備齊身分文件 於 blog.bananny.co -

#11.歡迎光臨新北市立土城國民中學附設幼兒園 - uSchoolnet

新北市 100學年度公私立幼稚園收退費應行注意事項 ... 填之資料是否與戶口名簿(外籍或華僑幼兒出示護照、居留證正本)內所載完全相符,並審查其入學資格,如符合規定, ... 於 tw.pre.uschoolnet.com -

#12.最新!新北市106年公幼招生規則發布了! - 草根影響力新視野

編輯:武美齡繼台北市教育局於2月中公布公幼招生事項,新北市也於3/2出爐 ... 符合一般入園資格,且具備下列資格之一者,依下列順序優先就讀幼兒園: 於 grinews.com -

#13.第13任總統副總統及第8屆立法委員選舉屏東縣選舉實錄

各級學校應主動辦理原住民學生學費減免無須再辦學貸、優先提供原住民學生工讀機會、各校 ... 取消5年限制;符合增編條件就核定,取消需經林務局、國產局等同意之規定; ... 於 books.google.com.tw -

#14.關於幼兒園幼兒優先入園的條件 - 新竹縣政府

1.多胞胎之滿4足歲幼兒(同日出生之三胞胎以上)。 · 2.雙胞胎之滿4足歲幼兒,且家戶年所得低於80萬元以下者;家庭子女數3(含)名以上之滿4足歲幼兒,其家 · 3.父或母一方為新 ... 於 www.hsinchu.gov.tw -

#15.教你怎麼抽新北市公立幼兒園! - 迷霧姐日常

唯獨台北市是可以同時申請公幼及非營利幼兒園,所以台北市家長有兩種不錯的選擇。 我女兒是屬於一般入園生資格的身分抽籤,因此這篇文章主要教你去哪個 ... 於 msmist.com -

#16.新北市111學年度公立幼兒園及非營利幼兒園招生Q&A

新北市 111學年度公立幼兒園及非營利幼兒園招生Q&A ... (1)公立幼兒園免學費:入學時免繳「學費」,家長僅須繳 ... 置學校簽妥「新北市學前特殊教育需求幼兒優先入. 於 kid123.ntpc.edu.tw -

#17.新北市公立幼稚園幼兒園(學費/抽籤/戶籍/收費標準/缺額/學區)公 ...

新北市 公立幼稚園幼兒園(學費/抽籤/戶籍/收費標準/缺額/學區)公幼vs非營利幼兒園vs私幼差別2018年公立幼兒園開放登記+抽籤時間為5月20日,報到為5月21 ... 於 may1215may.pixnet.net -

#18.新北公幼

幼兒教育科若幼童具有多重優先入園資格,是否以其資格申請多項優先入園登記? ... 新北市家長可利用網路報名登記,也可親臨公幼現場報名,各校缺額及 ... 於 didziojikinija.lt -

#19.臺中市政府教育局-首頁

最新 公告. 科室公告; 學校公告; 研習資訊; 甄選介聘; 比賽資訊; 招標公告; 資網中心 ... 轉知中華民國校園社區運動聯盟協會辦理「2023社區足球深耕—幼童足球指導員前進 ... 於 www.tc.edu.tw -

#20.【幼教】111.04更新招生簡章新北市公立幼稚園抽籤如何提高 ...

招生登記入園:符合一般生入園資格者;依指定時間公告缺額、辦理登記、抽籤及報到。 1、 登記方式:採網路報名及現場報名雙軌制。 2、 登記時間: ... 於 jenny9999.pixnet.net -

#21.臺北市111 學年度公立幼兒園新生入園招生問答集Q&A 一

◎2 歲以上至入國民小學前之適齡幼兒,且須符合下列條件之一: ... 公幼登記入園(上述監護人不包括父母依民法第1092 條規定以書面委託之監. 護人)。 於 kid-online.tp.edu.tw -

#22.關於幼兒園幼兒優先入園的條件 :: 學校也有統編

新北市幼兒園優先入學資格 公立幼兒園優先入學 新北市公幼優先入學條件 第三胎優先入學 非營利 ... 新北市111學年度公立幼兒園及非營利幼兒園招生簡章| 學校也有統編. 於 nationalcp.idataiwan.com -

#23.[學齡前] 原來公幼抽籤是這麼一回事

抽公幼的優先條件,每一年、每個縣市,都有不一樣的標準。有的縣市國小或公幼裡有兄姊就讀,弟妹就可以優先入學;有的公幼必須要三胎家庭 ... 於 infuture.pixnet.net -

#24.48小時快問快答 - 發展遲緩兒童基金會

經評估為發展遲緩,並領評估報告書,可擁有優先入幼的資格,但仍須依據該校缺額、幼兒年齡以及安置條件順位來排序,因此並非保證一定有幼兒園可就讀。 依據新北市111學 ... 於 www.fcdd.org.tw -

#25.2021全台公幼與非營利登記抽籤懶人包 - 天才領袖

公幼 與非營利「優先入園」資格有哪些? · 1.身心障礙幼兒 · 2.低收與中低收入戶幼兒 · 3.原住民幼兒 · 4.特殊境遇家庭子女 · 5.中度以上身心障礙者子女 · 6.兄弟 ... 於 www.leaderkid.com.tw -

#26.我的新北市- #新北公立幼兒園及#新北非營利幼兒園今日登記期 ...

新北市 公立及非營利幼兒園招生網,招生資訊都在這 ... 有優先的人先佔優勢和名額剩下的才是給一般民眾所以只能唸私幼公幼教學沒有私幼來的好. 4 yrs Report. 於 m.facebook.com -

#27.【新北】新北公共化幼兒園110學年度起改採2階段招生

教育局長張明文表示,因應少子化問題,提供市民「普及、平價、近便」之托育服務,新北市自110學年度起放寬第8順位優先資格,以期幼兒能就近入園,減少家長 ... 於 www.i-fare.org.tw -

#28.臺北市111 學年度公立幼兒園招生簡章

(二) 臺北市公立幼兒園及非營利幼兒園優先招收需要協助幼兒入園辦法。 二、 公立幼兒園. (一) 公立國民小學附設幼兒園(以下簡稱附幼):計有131 園。 於 www-ws.gov.taipei -

#29.鼓勵生育!新北「育有3胎、家有兄姊就讀」幼兒可優先進公幼

新北市 公共化幼兒園(公立及非營利幼兒園)招生自110學年度起將「優先入園」及「一般入園」合併同時間開放報名,並增列「育有3胎以上子女家庭滿2足歲 ... 於 news.ltn.com.tw -

#30.非營利幼兒園是什麼?2022登記抽籤流程、優缺點 - 媽咪拜

台北市 、基隆市、新竹市、屏東縣、澎湖縣,公幼與非營利分開抽籤 ... 不能同時抽籤的限制,且非營利幼兒園優先招收弱勢幼兒,因此入學難度較高。 於 mamibuy.com.tw -

#31.新北市公幼抽籤2021日期的推薦評價, 媽咪網紅提供解答

110 幼兒園入學資訊整理:公幼、非營利幼兒園抽籤日期、準公共... May 5, 2021 ... 新北市110學年度公立及非營利幼兒園「優先入園」階段及「一般入園」合併為「登記 . 於 babymother.mediatagtw.com -

#32.公立、非營利幼兒園招生資訊

優先 入園資格 · 1.低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民(得免設籍本市)、特殊境遇家庭子女、父、母或監護人為中度以上身心障礙者。 · 2.經 ... 於 www.ece.moe.edu.tw -

#33.招生 - 新北市永和區秀朗國民小學附設幼兒園

秀朗國小附設幼兒園官方網站-有關秀朗附幼及就讀幼兒園前應該要知道的事情. ... 新北市111學年度學前特殊教育需求幼兒申請優先入園鑑定安置作業. 於 hleskid.blogspot.com -

#34.新北市111學年度公共化幼兒園招生簡章18日公告 - Taiwan News

即原本以設籍單一行政區為優先資格,擴大以行政分區為單位,並將跨行政分區但設籍該國小學區內之幼兒,一同並列於第7順位,以顧及幼童就近入學與幼小銜接 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#35.新北公幼放寬2資格設籍該分區、育有3胎家長優先

為鼓勵幼生就近入學,教育局長張明文說,新北市將29個行政區,以地緣鄰近性所劃分成9大分區,並將入園資格從設籍該行政區,擴大到設籍或寄居該行政 ... 於 udn.com -

#36.Lol bar - in-balance-lebensberatung

秀朗國小附幼. 世界歷史漫畫. 機車汰舊換新資格. 无穷花开了. 75 酒精保存期限. 金融系學什麼. 教育英才. Backbone ... 於 in-balance-lebensberatung.de -

#37.公幼抽籤好不好抽?2 大公幼抽籤必知事項&申請流程報你知

公幼 抽籤申請流程; 公幼抽籤優先入園資格有哪些? ... 以人口較為密集的新北市中和區為例,中和區就有6 所公幼(含分班)招不滿,甚至某附設幼兒園還 ... 於 roo.cash -

#38.111學年度起新北公共化幼兒園採線上報名鼓勵就近入學

新北市 公立及非營利幼兒園招生作業為了防範新冠肺炎群聚感染風險, ... 另外,新學年度招生也擴大幼兒設籍資格鼓勵就近入學,並調整育有3胎家長優先 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#39.新北市公幼 - Cartoonkings

另外,新學一、學費:用以支付與教保活動直接相關之人事費用。. 三、代辦費:教保服務新北市教育局上週起公告111學年度公立及非營利幼兒園招生作業辦法, ... 於 712138248.cartoonkings.si -

#40.2022年全台公立、非營利幼兒園招生資訊一覽(持續更新)

公幼 及非營利幼兒園都是優先入學報名截止還有缺額,才會開放一般生登記 ... 新北市. 將於110年5月18日(二)上午9點公告缺額,請至招生E23網站查詢。 於 www.mababy.com -

#41.2021幼兒園抽籤期開跑!各縣市何時登記 - 媽媽經

每個縣市、幼兒園優先入園的標準略有不同,但大致上的優先條件與 ... 詳細資訊:新北市1 1 0學年度公立幼兒園及非營利幼兒園招生簡章、招生E23網站 ... 於 mamaclub.com -

#42.新北市公立幼兒園招生5/17上午優先入園登記 - 指傳媒

【新北市訊】新北市104學年度公立幼兒園招生簡章已公告於新北市幼兒教育 ... 新北市登記入園資格以設籍本市為主,符合優先入園資格者,得申請優先就讀 ... 於 www.fingermedia.tw -

#43.新北市110學年度公立幼兒園及非營利幼兒園招生簡章

壹、 登記入園資格. 一、 招生年齡:. (一)3歲以上至入國小前之幼兒(民國104年9月2日至107年9月1日出生),各園均得招. 收。 (二)2歲以上至未滿3歲幼兒(民國107年9 ... 於 kidedu.ntpc.edu.tw -

#44.理財周刊 第1162期 2022/12/02 - 第 71 頁 - Google 圖書結果

台北市 社宅興辦數為六都之首哲在過去八年對社會住宅的著墨。 ... 提高補助托育、私幼學費費用,並提供兩成社會住宅給肯生第二数的家庭優先入住,減輕年輕爸媽經濟負擔。 於 books.google.com.tw -

#45.2022年台北抽公幼 - 珊卓小姐與艾瑪妞

有想抽公立幼稚園的想法主要是因為費用差距實在是太大了!! 以109年的台北市公幼學費為例:. 學費:每學期半日制:5,150元、全日制:7,000 ... 於 misssandra.blog -

#46.公立幼兒園

若有符合優先入園資格,在報名公立幼兒園之前,可以招生時程. ... 雖然文章標題是針對新北市的公幼(因為我是抽新北市的),但實際上各縣市的方式不會 ... 於 lawina.net.pl -

#47.中和區景新國小附設幼兒園- 最新消息 - Google Sites

公幼 幼生收費數額表.pdf. 新北市中和區景新國小附幼110學年度上學期課後留園. 停辦緊急公告. 依據110年09月08日新北教幼字第1101723605號緊急來文,因應嚴重特殊傳染性 ... 於 sites.google.com -

#48.新北市公幼 - BackStage Parrucchieri Uomo/Donna

幼兒教育科「5歲幼兒免學費教育計畫」申請弱勢加額補助需要交那些證明文件? 幼兒教育科若幼童具有多重優先入園資格,是否以其資格申請多項優先入園登記? 於 123474647.backstageparrucchieriuomodonna.it -

#49.109 學年度公立幼兒園及非營利幼兒園新生入園招生 ... - 同榮國小

幼. 兒. 園. 登. 記. 設. 籍. 問. 題. 欲就讀本市公立幼兒園. 需設籍於新北市滿幾個 ... 區域,幼兒優先入園有設籍滿二年以上(民國107 ... 放棄議決結果,登記公幼. 於 tres.tw -

#50.新北市公立幼兒園新生入園注意事項

(三)符合第一款第一目及第二目入園資格,且具備下列資格之一者, 依下列順序優先就讀幼兒園: 1.身心障礙幼兒、原住民幼兒、低收入戶幼兒、中低收入戶幼兒及特殊境遇家庭 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#51.非營利幼兒園是什麼?學費、優缺點、何時抽籤一次看

非營利幼兒園是一種介於公幼與私幼之間的選擇,每月學費比公幼貴一點、比 ... 與公幼一樣,優先招收弱勢學生,普通幼兒必須抽籤競爭稀少的名額,入學 ... 於 mindduo.benq.com -

#52.新北市110年公幼、非營利招生簡章出爐,注意2變動 - 親子天下

此次也增列入園資格順位,往年符合優先入園資格的幼兒標準嚴格,新北市自110學年度起放寬入園條件,凡育有3胎以上子女家庭滿2足歲幼兒、家有兄姊於新學 ... 於 www.parenting.com.tw -

#53.[公幼] (新北市)103年優先入園資格及招生注意事項

公立幼兒園招生期間: 優先入園103/05/18一般入園103/05/25 優先入園資格:【第1順位】1.經新北市鑑定安置之身心障礙幼兒、原住民幼兒、低收入戶 ... 於 shellshellshell.pixnet.net