新北市志願服務推廣中心的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到附近那裡買和營業時間的推薦產品

新北市志願服務推廣中心的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦曾荃鈺寫的 場外人生:運動員送給迷惘的我們20種力量 和劉秀枝的 你怎麼看待老年,它就怎麼回應你:預防失智,快樂的老後實踐都 可以從中找到所需的評價。

另外網站明志科技大學-校首頁也說明:明志科技大學,是一所位於臺灣北部的技職院校,地點在新北市泰山區。 前身為「明志工業專科學校」,由台塑企業創辦人王永慶先生於1963年11月11日設立。

這兩本書分別來自健行 和寶瓶文化所出版 。

國立暨南國際大學 社會政策與社會工作學系 張英陣所指導 李佩怡的 我的偉大航道:男性高齡者持續參與志願服務之探討 (2016),提出新北市志願服務推廣中心關鍵因素是什麼,來自於男性、高齡志工、需求階層、退場機制。

而第二篇論文華梵大學 建築學系碩士班 施長安所指導 黃郁芬的 新北市土城區安和國民小學 校園空間活化暨局部改造實例探究 (2012),提出因為有 校園空間局部改造、校園空間活化的重點而找出了 新北市志願服務推廣中心的解答。

最後網站《大陸社會》澳門放寬接種第三劑新冠疫苗條件可預約人群公佈則補充:【時報-台北電】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今(15日)宣布, ... 新北市政府教育局今(21)日於市府六樓大禮堂舉行「110學年度公私立高中職暨 ...

場外人生:運動員送給迷惘的我們20種力量

為了解決新北市志願服務推廣中心 的問題,作者曾荃鈺 這樣論述:

二〇二一年的奧運成為全台最熱門的話題,許多得牌選手爭相受邀上節目、代言活動也邀約不斷,十分風光。但是,運動員並不是神,一旦回歸日常,現實的考驗也會隨之而來,尤其熱潮一退,運動員很有可能不再受到關注,或者當運動員退役後,明星光環不再,未來出路成為一個值得深思的課題。 本書創造一個新的嘗試,將運動場的場域切分成探索運動場(Before Sport)發揮天賦、挑戰運動場(During Sport)特殊時刻以及超越運動場(After Sport)轉換實踐,並且思考這些運動場外選手們身上的精神與力量,可以如何轉移到日常生活中,跟我們彼此連結,也讓運動員的精神跟價值可以被彰顯

。此外,本書也試著將運動員身上的「體育能力與知識轉化」,應用在我們日常的行動跟價值觀上,並與生活案例連結,讓運動員的專業能力跟每天的訓練,不只用在運動場上,還可以轉化遷移到職場、生活上,當我們看待運動員的角度產生質變,運動員的生涯也將開始改變。 透過從運動員身上學到的點點滴滴,詳實整理成人生的增肌指南。也許你對未來感到茫然,或者你正處於人生的低谷,又或者你知道自己的賽道在哪裡,那麼,這本書絕對值得你閱讀。 本書特色 ★ 運動故事寫得精采,故事背後的收斂與延伸也恰如其分,尤其是對於運動員生涯規劃的切角,十分精準。 ★ 除了書中的觀點,還有各種探索自我的工具實例,更是

讓閱讀的人收穫滿滿。 ★ 有故事也有方法,引導運動員規劃未來職場的工具書。 名家推薦 身為一名基層體育工作者,最大的心願就是可以在未來「看見台灣是個有運動文化的國家」,要達到此願望,需要運動界的改變與創新,能夠提供解決文化傳承所造成結構性問題的方法,除了讓原本的運動文化底蘊可以更好外,也能提供對於未來台灣運動文化的想像力,而中華民國運動員生涯規劃發展協會就是台灣運動文化創新的年輕組織之一。 運動是CP值極高的教育手段,這也是為什麼要讓運動成為每個人生活一部分的原因及理由,這本書以台灣知名運動員的生命經驗與故事為核心,另外也包含知名運動產業界、企業界、作家學者等相互

交織成二十種可以讓生命獲得意義感的力量,在閱讀完二十種力量後,可以體認到每種力量所帶來的能量,其中最啟發我個人的是「敏捷力」與「極簡力」,讓我更確立人生的方向與目標。 真心推薦準備閱讀此跨界之作的你,這是一本給正在努力奔跑,為美好人生奮鬥的每一位夥伴,如果你是體育人,那就必定珍藏此作。很幸運能夠認識荃鈺,在體育路上有您真好!――草根體育課線上社群∕台灣草根體育協會共同發起人 王信凱 在一次的合作認識了荃鈺哥,跟他相處時發現他有著「努力讓自己發光,去照耀他人的特質」,合作過程中不只感到溫暖、也被他熱情活力的個性感染,而他總能把我們心中的「感覺」有邏輯條理的歸納出來,甚至有

時候都覺得他比身為運動員的我,還要了解運動員,雖然只有一次短暫的合作,卻受到他大大的啟發,相信看完這本書的你,也會有相同的感受。――羽球國手 白馭珀 每個人心中,都一定會有一位屬於自己的體育偶像,深刻的影響自己的人生,然而,除了在競技場上的榮耀時刻外,在運動場外,選手們也經歷了如同你我的各種人生挑戰,這本《場外人生――運動員送給迷惘的我們20種力量》是第一本從台灣運動員角度出發,從運動員的思維跟行為中學習,荃鈺用他十一年參與奧林匹克研討會,親身接觸、訪談教學積累的選手故事與反思,為我們帶來這本好書,相信我們每個人都能從其中,找到屬於你生命成長的動能養分。――職涯實驗室創辦人∕職

涯教練∕作家 何則文 荃鈺這些年來協助運動員開創兩件很重要的事。一是「突破框架,找到自我價值」,二是「為自己發聲也為弱勢發聲,發揮社會影響力」。認識荃鈺六年,也合作過很多活動,他確實是在指引「支持系統弱勢」的孩子,走出一條看見自我價值的航道;這確實不是我們習慣對「運動員」這角色在做的事,但對於在鄉村教育現場的我們來說,卻是非常難能可貴的堅持。對運動的孩子們來說,最大的支持系統就是自己,而引領著他們的,是許多運動員前輩的風範。 荃鈺長期陪伴運動員,看見運動員的需求,協助他們整理自我,引領發揮潛能,以不同的角度讓運動員優勢的價值得以展現。這本書淺顯易懂的呈現出荃鈺這些年非常

寶貴的經驗整理,內容好看到讓我驚豔,非常推薦。――財團法人孩子的書屋文教基金會副執行長 林逸羣 曾經我也是運動選手,專攻射箭,而我的兄姊、弟妹都是柔道選手,但我在高中就放棄了職業選手的路,因為當時親眼看見台灣對於運動選手的不重視,以及體育環境的不健全。如果當時能有像荃鈺這樣積極推動運動環境與選手職涯發展的人出現,或許我會繼續往運動發展。運動給人的好處不僅身心健康,更能給人許多激勵與啟發,而運動員的成長歷程有孤單、煎熬,如何面對這些人生的挑戰,運動員有自己一套獨特的「哲學」,透過這本書,或許能給迷惘的人很多啟發。謝謝荃鈺,讓我們看見運動發展的希望,更讓我們看見運動員的內在智慧。―

―甘樂文創執行長∕十大傑出青年 林峻丞 這本書在荃鈺老師的筆下,清楚看見他對運動員生涯規劃的執著與關注,是一本有故事也有方法,引導運動員規劃未來職場的工具書。身為連鎖飲料品牌的高階管理者跟看著兒子一路成為國手的母親,在企業經營中,我欣賞運動員的精神,在職涯方向上,荃鈺更是我兒子的心靈導師,這是一本值得體育班學生跟家長們細細品讀的好書。――雅嵐股份有限公司中區50嵐集團董事 柯秋燕 我見過共鳴眾志的演說家,也碰過細膩風趣的主持者,有時也遇上神采飛奕的體育人,他們三個不常在同一處,但每當我遇到荃鈺時,就能夠一次滿足。運動員總是大眾仰望的新星,高懸綻放,而當邁入後運動

員時期,又該如何二次起跳?這本書煉淬了人生挑戰者的經驗,教給我們在人生賽道上的二十種力,比牛頓還要多,是人人都可上手閱讀的好書。――連續創業家∕圖靈鏈科技共同創辦人暨執行長 胡耀傑 如果你屬於冷門科系,走在一條不太一樣的職業道路上;如果你想要破解舊有思維,找到自己改變的契機和方法;如果想知道體育、廣播、講師和組織是怎麼被結合發力,成為他走出與眾不同的道路――那我會建議你可以認識荃鈺,看看他怎麼走過這些不一樣,一路上破解一般人對於運動科系的想像,還能組織一群人,跨界合作把自己的理想推向主流社會、逐步實現,從 0 到1 開創新的制度。――雷蒙三十創辦人∕《生活黑客之路》主筆 侯智薰

我印象中的荃鈺學長,是個常常將笑容掛在臉上,且比身為運動員的我們都更相信運動員的努力應該被看見的人;他總是把運動員放在第一位,用行動訪問跟持續書寫選手故事,讓社會大眾更了解運動員在獎牌、成績以外的另一面。我想,沒有誰比他更清楚,運動員如果學會訴說自己的故事站上舞台,能展現出多大的魅力跟影響力。期待更多社會大眾能夠透過這本書,從運動員身上看見那股穩定與正向的力量。――東京奧運舉重金牌紀錄保持人∕世界舉重冠軍 郭婞淳 在荃鈺的這本書中,你可以看見運動員對於自己生涯規劃的思考、面對迷惘時的超越、推動人生目標的動力。運動員的身體是職涯的資本,不只需要將自身的肉體作為

精密儀器般仔細校調,更要在精神層面不斷地克服恐懼與壓力。荃鈺在書中談核心競爭力、談觀察、談布局與平衡,最後你發現,這本書其實是寫給面對著每日挑戰的你。――台灣數位外交協會理事長 郭家佑 這是一本從作者到每一位故事主人翁我都認識的書。身為運動員,一幕幕熟悉的場景與比賽時的心境,我真的能感同身受,而令我驚豔的是,荃鈺能夠將運動員努力過程中值得學習之處延伸出具體的執行方案與細節,讓運動領域與非運動領域者皆能受用。 謝謝荃鈺看到運動員的價值,引經據典並呈現出實用且感動人的生涯規劃指引,對正值生涯轉換階段的運動員來說無疑是提供了一把釣竿,是穩穩接住迷惘運動員的力量。我個人歷經了從

運動場上退役,再進入職場,回學校讀書後到自行創業,對現階段己經處於人生穩定狀態的我來說,閱讀此書後,我再度歸零,運用書中的方法,優化現階段的自己,這本書依然對我相當有幫助,我很推薦,也謝謝荃鈺與每一位支持運動員的你。――跆拳道奧運金牌∕國訓中心董事 陳怡安 記得是在二〇一三年認識荃鈺,他總是讓人感覺到很溫暖,之後我們偶爾約喝咖啡聊聊天,他常常是陪伴我們生活的精神老師。這本書集結了他接觸不同領域、專長選手的故事,荃鈺用他的專業統整出多元的實際案例,相信能給還在探索中的選手、一般人能有所啟發,找到生涯方向。――東京奧運四百公尺跨欄國手 陳傑 這本書開啟了運動員生涯發

展的新思維、新方法與新的機會。人生的命運非機遇,而是在做「智慧的選擇」。荃鈺在本書中將運動員的體育「能力」與「知識」做轉化,讓運動員在運動場上的技術、態度與精神可以實踐在你我的生活與工作中,本書有助運動員在生活與事業上做出有智慧的選擇,是一本值得參考的生涯規劃指南。――前教育部體育署副署長∕中華奧會教育委員會主委∕中華民國大師運動協會理事長 彭臺臨 說起運動,許多人開始運動是為了健康的原因或是為了健美的體態,鍛鍊肌力,消除體指,活絡筋骨。身邊有不少朋友喜歡看職業運動比賽,欣賞選手神乎其技的技巧和高張力的比賽過程。但是只有少數人看見運動員或運動本身存在,值得我們反思的啟發。荃鈺這

本《場外人生》提供一個不同的維度,讓我們看見運動員在生命與生活中更加真實的挑戰,和其中隱藏於其中的觀念,歸納出二十項值得我們學習、操練的力量。成為一流的運動員,的確需要肢體上辛苦的練習,但這過程更是「操練心智,鍛鍊生命」,而這是每一個人都需要的運動。謝謝荃鈺寫出這本好看又深刻的書,希望每個人都能讀到它。――閱讀理解雜誌暨品學堂創辦人 黃國珍 我很幸運可以成為荃鈺老師的學生,荃鈺老師是個非常好的傾聽者,記得在大二時第一次上荃鈺老師的課,老師教會我「目標設定九宮格」的執行方式,我也靜下心來思考並完成自己的目標設定,用視覺化的圖表清晰呈現,更能明確的執行實踐目標。「設定目標」一直都是

我們運動員必須做的事,書中的目標力更是將清晰的步驟、方法結合我的案例故事完整呈現,希望我的經歷也可以成為大家的經驗,在實踐目標的同時,也找到自己人生的價值。――東京奧運銀牌「柔道男神」 楊勇緯 年輕時喜歡看企業家傳記,研究其成功之道,怎知多年後發現,包裝誇大的居多,商場的爾虞我詐,對我來說太複雜;後來迷上運動員傳記,運動員人生場上場下高低起伏的故事則真實得多。荃鈺的新書,串聯了許多台灣運動員的生涯轉折,這都是確實發生在你我周邊的故事,很好看,很具啟發,真心推薦給大家。――中華民國國際體育運動志工交流協會理事長 詹鈞智 《場外人生――運動員送給迷惘的我們20種力量

》對過去也是棒球運動員的我來說,書中內容宛如回顧過去自己追夢的過程,各種選手會碰到的狀況,書中清楚的點出問題、正視問題再到解決問題,讓我越看越帶勁,也給了我很大的啟發,這本書,非常推薦給遇到生涯迷惘的朋友們。――中信兄弟球探 鄭凱應 很少遇到比運動員、健身教練還更能帶給人一種神采奕奕、活力充沛的感覺,他是荃鈺。三年多前在國家訓練中心餐廳裡我們無話不談,荃鈺總是能讓我發現自己除了運動員以外的另一面自己及更多的可能性,荃鈺讓我從一個運動員到接下大型千人演講、多場兩岸線上講座,還成立了個人品牌,與業界廠商跨界合作,荃鈺總是能讓我在每次與他對談的過程中獲得啟發,也謝謝他讓運動員的故事不

被遺忘,很榮幸推薦協會的新書!――六屆划船雙人雙槳全運會金牌∕亞運國手∕十年一槳划船品牌創辦人 蔡瀚陞 荃鈺學長真的是位奧林匹克精神的實踐者。我是在二〇一六年里約奧運會射箭決賽場觀眾席上認識荃鈺學長的,今年東京奧運後,終於有機會第一次站到舞台上演講分享一路走來的心路歷程,有幸跟荃鈺學長合作深聊,學長對體育界的認知遠遠超越我所能觸及的領域,短短一小時的深度對話就已經將我成功圈粉,且扎實的事前準備跟演講現場的互動對談,更能感受到學長投入體育研究之深入,很慶幸自己能夠有機會推薦此書,感受學長散發出的運動家氣息,誠摯的推薦各位讀者收編這本大作,感受荃鈺學長帶給各位比運動家還運動家的奧

林匹克精神吧!――東京奧運射箭團體銀牌國手 魏均珩

我的偉大航道:男性高齡者持續參與志願服務之探討

為了解決新北市志願服務推廣中心 的問題,作者李佩怡 這樣論述:

隨著人類壽命延長,人口結構進入持續老化的新世紀。志願服務行動從個人服務、全隊服務擴展到全社區參與,在資源充裕的情況下,更成為高齡者協同長期照顧的生力軍。因此,本研究旨在研究男性高齡志工從事志願服務過程中,所發展出來持續參與志願服務意涵。以質性研究為方法,透過滾雪球抽樣五位男性高齡志工、三位志工管理者,並透過半結構式訪談與分析,藉此了解男性高齡志工參與志願服務現況,參與志願服務的動機、持續投入參與的動力、參與服務對其自身生活的影響。本文從文獻探究參與志願服務需求出發,探討男性高齡志工參與志願服務相關議題;從五個面向-「動機面向」、「需求面向」、「健康面向」、「制度面向」與「管理者工作面向」進行

現況討論與反思,繼而討論志工管理者對於男性高齡志工持續參與服務回應;最後,提出如何提升男性高齡志工持續參與服務品質。回顧研究發現多半有配偶之男性高齡者,有較高比率參與志願服務;男性高齡志工在服務過程中,跳脫過去角色實現自我,藉由重要他人、夥伴的支持獲得為別人服務的能力與個人特質的改善。因此,應鼓勵社區中高齡者多元與廣泛地參與社會活動,增進志願服務意願,有助於彰顯高齡者的生活意義與價值。

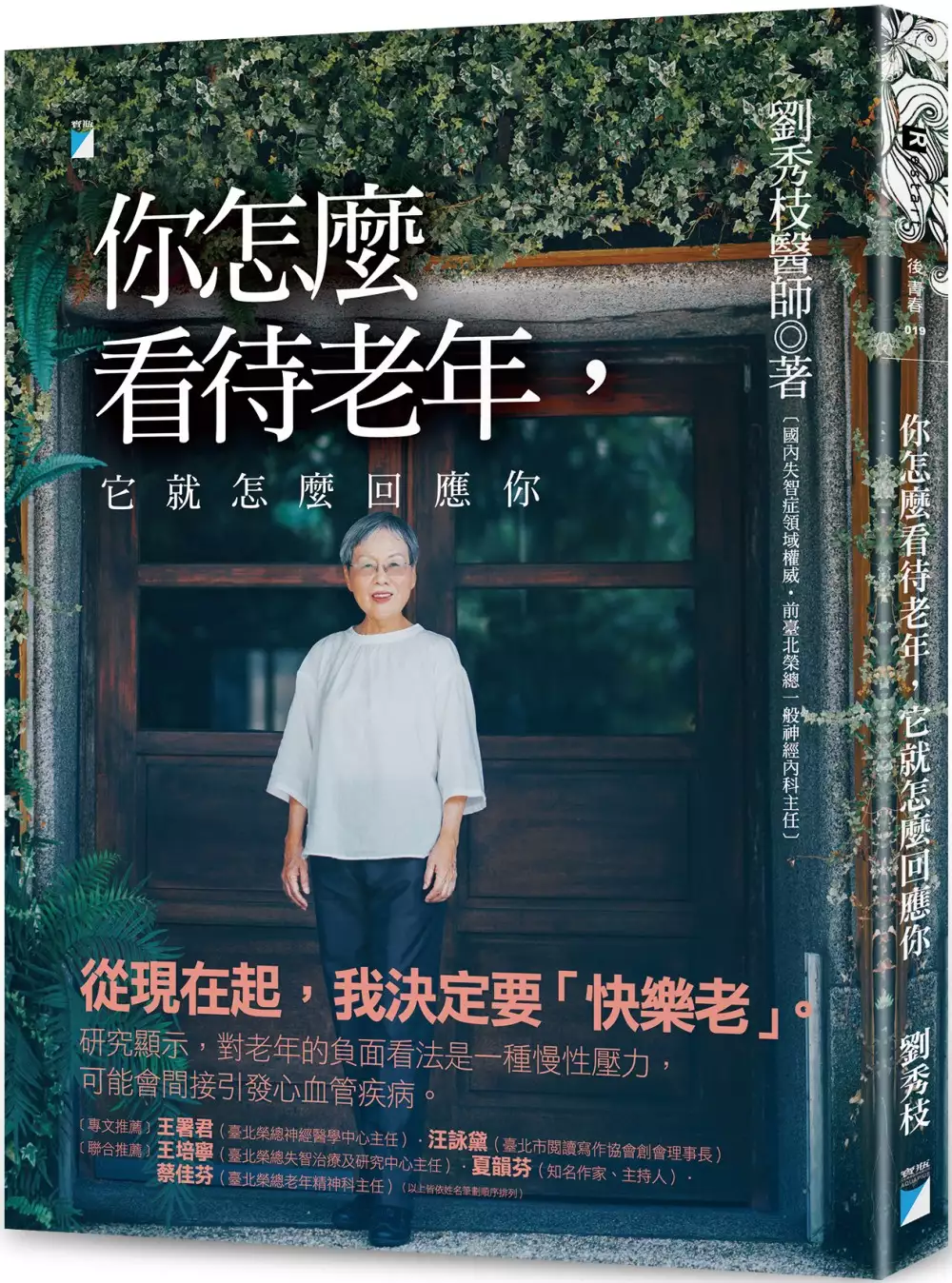

你怎麼看待老年,它就怎麼回應你:預防失智,快樂的老後實踐

為了解決新北市志願服務推廣中心 的問題,作者劉秀枝 這樣論述:

從現在起,我決定要「快樂老」。 ◎研究顯示,對老年的負面看法是一種慢性壓力, 可能會間接引發心血管疾病。 劉秀枝醫師◎著 [國內失智症領域權威‧前臺北榮總一般神經內科主任] 變老,並不一定是負面詞彙, 重要的是你用什麼心態面對「老後」, 消極或樂觀,年老卻不衰老, 只在你的一念之間。 父母和二姊皆失智,她是失智症的高風險群。 作為醫師,她也得過乳癌,動了白內障手術,頸椎、腰椎開刀, 銀髮獨居的七十三歲,面對「老」的狀況一樣也沒少。 不一樣的是,她從不哀嘆,她選擇樂觀。 她要活出一個閃亮的鎏金歲月! ‧怕「失智」?多閱讀、多動腦、多遊山玩水、歡聚共

餐,就能防失智。 ‧怕「生病」?老年人的健康不是沒病痛,而是跟疾病「們」和平相處。 ‧怕「癌症」?如果生病,別問「為什麼是我」,好好治療就是了。 ‧怕「獨居」?有老本和老友,能自立又自主,是很快樂、很自豪的事。 愈怕變成怎樣,反而愈容易變成那樣。 面對年老,你愈是從容看待,愈能活出精采。 怎麼想,就會怎麼做,最後達到你所想像的結果。 ──你想要什麼樣的老後? ◎六個預防失智,快樂的老後實踐主張: 1.獨居而不孤獨:接受變老的事實,往好的方向看,做好自我心理建設。 2.求助,也能自助:老而能自立、自主,是很快樂、很自豪的事。 3.年老卻不衰老:旅行

能增加認知存款,運動能帶來健康長壽。 4.一起預防失智:多動腦、多活動、多做家事、多與人互動,可以降低失智風險。 5.積極照顧健康:生活有目標,維繫社交人脈,健康的生活型態。 6.持續學習新知:銀髮族也要有目標,才會活得有意義、有價值感。 本書特色 ◎劉秀枝醫師的「每日必做清單」,退休十四年,從來沒間斷。她寫道:如此,身心、人際都顧到,大腦、腸胃都滿足,相信失智會遠離我(詳見內文第72頁)。 ‧運動(如至少走路四十分鐘)和心智(如看書):可強身、健腦。 ‧愛己(如吃美食)和利他(如讚美人):是人際潤滑劑。 ‧應做(如參加醫學討論會):貢獻所長,且覺得自己有用。

‧感恩(如被讓座):提醒自己有多幸福。 ◎劉秀枝醫師:「臺灣目前的平均壽命是八十一歲,再以自己的基因、身體狀況加減年數──七十三歲的我,大概還可再活十八年吧。自己算好了期限,『心態』和『行動力』就會不一樣,就會更珍惜現在,且好好規劃,讓老年走得平穩、順遂。再說,意外隨時會造訪,不知什麼時候就劃上句點了,所以想做的事,還得有優先次序哪。」(摘自本書自序〈真希望將來老了,能跟你一樣〉。) ◎‧有讀者問劉醫師,「為何你得了癌症,還能如此樂觀?」也有病人問她:「為什麼是我?」她回答:就想著是剛好抽籤抽

到了。 ‧許多人自認:「老了還打扮什麼?」「這年紀沒辦法了。」「體力不行了。」她卻說:別被自己對年齡的刻板印象拖累了。 ‧獨居老人,失智症遺傳高風險群,得過癌症,動了白內障、頸椎和腰椎手術……年老可能有的狀況,她已遇上不少。但她總想:既然這些是人生的過程之一,與其哀嘆,她選擇樂觀以對! 名人推薦 ‧[專文推薦] 王署君(臺北榮總神經醫學中心主任、國立陽明交通大學講座教授)‧汪詠黛(臺北市閱讀寫作協會創會理事長) ‧[聯合推薦] 王培寧(臺北榮總失智治療及研究中心主任)‧夏韻芬(知名作家、主持人)‧蔡佳芬(臺北榮總老年精神科主任、臺灣老年精神醫學會理事) (以上

皆依姓名筆劃順序排列) 作者簡介 劉秀枝醫師 國內失智症領域權威 前臺北榮總一般神經內科主任 國立陽明交通大學臨床兼任教授 《聯合報》「元氣周報」專欄作家 《康健》雜誌專欄作家 前臺北榮總一般神經內科主任、國立陽明交通大學臨床兼任教授,為國內失智症領域的權威,也是《聯合報》「元氣周報」、《康健》雜誌的專欄作家。 59歲時,她依規劃好的人生時間表從醫療第一線退下,將診療空間留給年輕醫師,而把時間留給了自己。 專業上,她「退而不休」,繼續擔任臺北榮總特約醫師、國立陽明交通大學醫學院醫學系神經學科兼任教授級臨床教師,致力於推廣民眾了解失智症,正視失

智症對於患者、照顧者乃至於社會所帶來的影響,專欄文章得到讀者的熱烈迴響。與王培寧醫師合著《假如我得了失智症》一書,榮獲國民健康署「優良健康讀物推介獎」。 在生活上,她過得比年輕時還精采。她認為,有了心理準備,對於年老就不會驚慌,懂得接受隨之而來的身心變化。她不但自己身體力行,更致力於將這樣的觀念推廣給大眾。 而她結合醫學專業與寫作興趣,以楊雲三為筆名所寫的短篇小說〈我得了「庫賈氏病」?〉,獲得二○一八年新北市文學獎黃金組的「優等獎」(收錄於第八屆新北市文學獎得獎作品集《這是好宅》)。 另著有《把時間留給自己──失智症權威醫師的自在熟齡指南》、《愛上慢慢變老的自己──退休醫生給

你的57個實用身心提醒》、《聰明活到一百歲》、《多動腦,不會老》、《當父母變老──關心失智症、中風及其他神經疾病》等書,並與王培寧醫師合著《假如我得了失智症》、《別等失智上身》。 ●劉秀枝醫師的部落格【Joy筆記】:blog.xuite.net/hcliujoy/blog 【推薦序】想要優雅地老化,除了要聽媽媽的話,更要學習劉主任 文◎王署君 008 【推薦序】秀枝不老粉絲團 文◎汪詠黛 012 【自序】真希望將來老了,能跟你一樣 016 一、獨居而不孤獨 米店女兒的「幸好」人生 026 我是老人好自在 031 你怎麼看待老年,它就怎麼回應你 03

6 健康長壽的三個實用處方 042 獨居苦?獨居樂?端看你怎麼過 047 「超前部署」,才能瀟灑獨居 052 好朋友有益健康 058 我要怎麼說再見? 067 二、求助,也能自助 感恩的力量,超出你的想像 072 既能「自助」,也不怕開口「求助」 075 多樂觀,多健康 080 祝你「健康快樂」,不是隨口說說 085 人生中,何時「等得」?何時「等不得」? 089 多出來的時間,你都怎麼利用? 094 挺住了,一切好談 099 十八歲痛哭的事,六十八歲發現其實不重要 104 三、年老卻不衰老 吸收醫學新知,促進老年健康如「金」 110 做好準備,大齡

族照樣快樂出遊 114 多旅遊,降低心血管疾病風險 119 熟年要「腳勤」,健身、健腦又舒心 123 我愛健行 129 四、一起預防失智 朋友相聚,「快樂食堂」防失智 134 擔心會失智,需要提早檢測? 138 預防阿茲海默症,「聽媽媽的話」就對了 144 長期壓力大,當心形成失智危機 150 阿嬤變回小女孩?原來是失智的幻覺 156 失智變嚴重,最好別再戴假牙 161 帶失智的親人出遊,用「單選」更貼心 166 五、積極照顧健康 瘦身,如何聰明地吃? 174 聲音「變老」了,怎麼保養? 179 若你遇見「巴金森氏症」 183 記不住,可能是「失語」,不是失智

189 突然不會說話?要小心! 194 「味覺」不見了,該看哪一科? 200 愛打高爾夫,也會有運動傷害 206 幸好,是帶狀疱疹 212 六、持續學習新知 「遠距醫療」的時代來了嗎? 218 無論世代如何變化,醫師醫病,也醫心 224 從人生看大腦,有無限可能 229 你有照著「醫囑」服藥嗎? 236 網路流傳的醫療資訊,能信嗎? 241 從寫作開始,人生總要試一回 247 *誌謝 252 推薦序 想要優雅地老化,除了要聽媽媽的話,更要學習劉主任 王署君(臺北榮總神經醫學中心主任‧國立陽明交通大學講座教授) 劉主任又出新書了! 劉主任自從退休以後,

從一位一號難求的神經科教授及醫師,變成了醫學新知的最佳傳播者,更是暢銷作家。這十四年來,共出了五本書,每本書都是經典,很高興能夠先睹為快。 新書《你怎麼看待老年,它就怎麼回應你》,除了高齡社會的最新醫學研究報導、身邊親朋好友的經驗分享,還有更多是劉主任親身的生活經驗,或是應該說是生活實踐,讀起來非常有趣、非常實用,也讓人非常佩服。 劉主任告訴我們她從米店小女孩到醫學院的成長歷程,如何在沒有「被期待」下,反而自在、逍遙。她謙稱沒有專長,只會讀書,還有舊社會的男女差別,更讓我看到她的努力。尤其是考到當年第二志願的臺北醫學院,而沒有上臺大。醫學院的資源差別很大,但對她與同學們而言,從他們

六十八歲回頭看十八歲時,反而是一種確幸,她與許多同學也都成為醫界的佼佼者;讀起來都是人生的智慧。對照現今的醫學教育對師生緊迫盯人的要求,還真是兩個世界。 劉主任對追求醫學新知的熱情,絲毫沒有因為退休而稍減。星期四下午四點鐘,是臺北榮總神經內科的出院病歷報告,大至主任,小到實習醫學生都會參加。每週會由兩位住院醫師各報告一名出院病例,同時回顧最新的醫學期刊相關研究。這是本院神經內科多年來的傳統,住院醫師都戰戰兢兢地準備,許多退休老師也都會前來聆聽與指導。劉主任幾乎每次都是第一個到,而且也會提出很多寶貴意見。這項兼具臨床服務的會議,更多的是新知傳承與醫學教育。劉主任對於學生的指導不遺餘力,也從

不吝於讚美。處在一個動不動就是智慧醫療、遠距醫療與人工智慧的醫療革命時代,劉主任也提醒我們,醫病的本質還是要回歸到互信、誠意、溝通與開放的心胸。 「失智症」仍然是全球最大的健康議題,劉主任在新書中當然也多所著墨。從美國百健藥廠(Biogen)的失智症新藥是否會通過美國食品藥物管理局(FDA)的審核,就造成股票大起大落三十%;相較之下,輝瑞藥廠的新冠肺炎(COVID-19)疫苗獲得美國授權使用,股票漲幅不到十%,就知道失智症的影響有多深遠。在還沒有特效藥的情況下,劉主任提供了我們很多實際例子,作為照顧身邊所愛的人之參考,如關於單一選擇、假牙問題、溫馨的幻覺、可以坐飛機嗎……這些內容都非常實

用。 劉主任對於老年的準備是很有心的「超前部署」,怪不得看到她的人都很羨慕她,希望能像她一樣。除了有病立刻治療,即使在防疫期間,她也二話不說,接受腰椎與白內障手術。而她能夠快樂地獨居,最大的本錢就是「好朋友」。好友們幫她度過開刀後的不便,但又不過度干擾她,更與她一同健行、遊山玩水,周遊列國。這種有點黏、又不太黏的好朋友,真的不好找,劉主任真該開班授課,教教大家。好朋友有益健康,所以每個人都要開始儲蓄。富有不再是靠金錢衡量,好朋友可能更重要。結交好朋友,一起與你優雅地邁向老年,你準備好了嗎? 劉主任提到,以前認為只要沒有焦慮、沒有憂鬱、沒有壓力感就很不錯了,但是近期的研究,更著眼於「

樂觀與幸福感」對健康的重要。因此,劉主任也提到如何轉念看事情、如何正面思考,我想這樣才是真正的樂觀、有幸福的感覺。比如她提到一位失去味覺的朋友,三個月內看了很多位醫師,才找到病因是「乾燥症」。朋友覺得拖了太久,劉主任卻告訴她,「換個角度想,這段期間,醫師替你排除了身體其他系統的疾病,最後做了正確診斷,而且有效地治療,可真是幸運。」 「身體力行」是多麼不容易的事。我常常告訴病人不要熬夜、喝咖啡要有節制、要養成固定的運動習慣。有時看診,病人見我咖啡不離口,還會提醒我,「醫師,你有照做嗎?」良好的生活習慣說起來簡單,做起來還真不大容易。但是這些好的生活習慣對疾病的預防良效,確確實實有流行病學研

究的科學根據,而且都是發表在一流的醫學期刊。不管你是準備退休、或是已經退休的人,想要有健康的老年,一定要學習劉主任「說到做到」。正如她說的,這些也正是大家所講的要聽媽媽的話:「要努力讀書,多運動,要合群,不熬夜,多吃蔬菜,要愛護身體……」 推薦序 秀枝不老粉絲團 汪詠黛(臺北市閱讀寫作協會創會理事長) 開門見山不廢話,推薦這本書給「每一位」會慢慢變老的你,以及你的親朋好友。 什麼?有人說不想面對「老」這個字?那我更要用力說三遍:如果不看這本「魔法書」,你可就虧大囉! 理由很簡單,秀枝姊以她專業的醫學素養、輕鬆幽默的筆觸,既現身說法寫自己的經驗,也

舉出諸多經過當事人同意的案例,告訴我們:老,是不可逆天的事實,但是只要好好看待老年,它就會好好回應你。 至於方法如何,答案當然就在此書中。 秀枝姊在自序裡透露,常有人對她說:「真希望我將來老了,能跟你一樣。」是的,我就是說這話的「秀枝不老粉絲團」成員之一。臺北市閱讀寫作協會的姊妹們肯定也會跳出一大票,舉手搶著「對號入座」:是我,是我啦,我就是粉絲團員之二、之三、之N。因為我們從秀枝姊的筆下,學到許多有關身心健康的智慧,尤其是關於「老」這碼事兒。 她總是很高明地消化各種科學數據和論文,以準確且精簡的白話文、對一字一句高度自我要求且負責任的嚴謹態度,再清楚傳遞深奧的醫學知識與正確

常識,而不是那種讓讀者努力看完,卻還是霧煞煞的「權威之言」。(她的寫作動機,請見本書第二百四十七頁〈從寫作開始,人生總要試一回〉。) 秀枝姊深入淺出的醫學專欄廣受歡迎,難怪報章雜誌主編不斷邀請腹有詩書的她撰稿,嘉惠讀者,堪稱「專欄常青樹」。感謝寶瓶出版社,將秀枝姊已發表、未發表的文章編輯出書,我們只要人手一本,就可以將秀枝姊的聰明與智慧帶回家。 說到秀枝姊的聰明與智慧,讓我想透露一段趣事。有一回,我們幾位閱寫協會的同學,在一間咖啡館討論彼此的文章,大夥兒很認真交換意見,卻也不時爆出笑聲,那笑點都是被秀枝姊的機智逗出來的。結束後,大家魚貫出門,我走在最後面,被熟識的女老闆悄悄拉住,問

: 「黛媽咪,我真的很好奇,你能不能告訴我那位個頭最小的女士是誰?我看她一定不是普通人,你們那麼喜歡她,EQ高是一定的啦,我猜想她的IQ一定也是超乎一般人的高!『以她這種年紀』,是我看過最聰明、反應最快、最幽默的人……」 她連珠砲似的讚嘆,「一定」、「最」個不停,彷彿秀枝姊真的不是地球人,我也連珠砲似的促狹回應: 「我的想法跟你一樣,懷疑她是外太空派來,以聽診的特異功能到娑婆世界,教化我們這些凡夫俗子耶!她在地球上是失智症權威、醫學院教授、專欄作家,出版好幾本書,致力推廣衛教,做醫病之間的橋梁。她依照自己的規劃,從醫療第一線退下,把診療間留給年輕醫師,不過她退而不休,『以她這

種年紀』好像才剛剛開始發揮喔!醫師也會生病,即使自己抽到『癌籤』,但樂觀以對,努力治療。痊癒後,繼續開會、上課、演講、打球、旅行,右手寫作,左手拿文學獎……」 秀枝姊從小至今都保持閱讀和寫作的好習慣,她面對文字虛懷若谷,學習毅力與謙遜態度最是令我佩服。她已是醫學專欄名家,但對於各種文體都抱持好奇心,樂於學習,勇於嘗試,經由「國際崇她社」好友劉家馴推薦,加入臺北市閱讀寫作協會後,不但參與各項課程,認真當學生,更被邀請進入協會理監事義工團隊,全力推廣閱讀、寫作,利己利人,創作不斷。散文詼諧、小說感人,得個文學獎不是難事。 那位老闆聽完我的描述後,忍不住說:「真希望我將來老了,能跟她一樣

。」 嘿嘿,地表最夯的「秀枝不老粉絲團」立馬新增一位團員!我樂於贈送這位老友二○二一辛丑年春天出版的《你怎麼看待老年,它就怎麼回應你》新書,當作最佳祝福禮,一起共學怎麼看待老年;我確信,喜歡把好東西分享出去的她,也會廣為推薦這本好書。 花開四季,耕耘心田,歡迎親愛的讀者藉由閱讀,加入「秀枝不老粉絲團」。 自序 真希望將來老了,能跟你一樣 以前在醫院工作時,無意中聽到有人說我是個好醫師,就很開心。退休後,跟團旅遊,常聽到初識的中年人說:「真希望我將來老了,能跟你一樣。」雖然覺得自己沒有很老,也很高興。 年輕時,我就對老化議題很感興趣;之後踏入失智症的臨床與研究領域,隨

著歲月增長,親身感受了器官老化、功能減退,並歷經頸椎、腰椎和白內障手術。以醫學背景加上個人經驗,很想和讀者們分享我心中的「老」是怎麼回事。 六十八歲的朋友伸出雙手,說手痠痛,在靠近指甲的關節處有點腫脹。我判斷應該是退化性關節炎,可能因年節將近,努力打掃,關節使用過度了。 朋友不同意,說:「我以前也打掃,怎麼都不會腫脹呢?」 我說:「老了嘛!總有個開始吧。」 看她有點慍意,我接著說:「每個人老化的部位不同,從手指開始老化是很幸運的啦。」 要長壽,當然要先老。那麼,我們可以選擇從哪個器官或部位開始,且加以排序嗎? 大腦老化,記憶減退,思緒變慢,當然不是首選;銀髮

蒼蒼,可以染成各種顏色,展現創意,即使任其白髮閃閃也是展現自信,所以不是問題;臉上的黑斑和皺紋讓人避之唯恐不及,但去趟醫美診所,微修就可以改善了;白內障造成的視茫茫,可以植入人工水晶體,較不困擾;聽力減退,裝助聽器雖然不方便,但還可接受。頸椎退化造成脖子痠痛,或壓迫神經造成手腳發麻、無力,或是腰椎退化的腰痠背痛,壓迫神經而雙腳疼痛、麻木,雖擔憂,但可以用藥物、復健或手術治療。內臟功能也在不知不覺中退化,如腸胃的消化能力降低、蠕動緩慢,食量減少;腎功能下降,藥物代謝物的排出漸慢;動脈管壁變硬,血壓容易上升等。還有個性僵化,變得固執、嘮叨,甚至憤世嫉俗,既不滿意自己,也讓人不想接近。 如果可

以,我希望臉部最後變老,即使彎腰駝背、動作遲緩、忘東忘西,也要做個臉蛋漂亮的老人,讓人家羨慕,「你好年輕,真看不出你的年齡啊。」 但是,年輕的臉蛋配上衰老的身體,這樣搭嗎?選擇,其實沒有想像中的容易。就像到了水果大賣場,迷失在堆積如山的各種水果中,不知從何下手。優柔寡斷如我,想從一堆黃澄澄的橘子中挑出幾個,看著不錯,但拿在手裡卻發現有些斑點,放下,再挑一個,顏色好像偏綠或太軟了,再換一個……如此花費了不少時間與精神。但若是有人或老闆遞來一顆橘子,自己卻可以很篤定地接受,覺得很好。 有時費盡心思下了決定,還是會後悔。例如團體出遊時,買便當吃,其實便當可選擇的菜色不多,大多是排骨、雞腿

或炸魚,但看著人家享用的樣子,總覺得別人的便當比較好吃。 幸好,對於老化,我們不用這麼費勁去選擇,大半都是老天事先就替我們決定好了,也就是「基因」。有次,在電梯裡遇見一位年過半百,但臉蛋美麗、光滑且體態輕盈的鄰居,我真心稱讚。她欣然接受,頭輕輕一揚,說:「那要感謝我的媽媽啊!」是啊,那我也要感謝父母給了我長壽基因,因為他們往生時都已高齡九十多歲。還要感謝雙親慢慢地老給我看,讓我知道老與隨之而來的疾病是怎麼回事,心裡有所準備。 當然,並不是基因決定一切;基因也常常不是單一基因就可決定,而是多種基因的共同作用。幸好,我們還可以從「環境」與「生活型態」著手。例如,常常頂著大太陽而不防晒(

如撐傘、戴帽或擦防晒油),久了,臉上也會長黑斑。如果有糖尿病或肥胖的家族史,但小心飲食不過量、多運動等,就可預防。 年輕時,細胞和器官都新鮮、旺盛,充滿能量,疾病常是來得急,也去得快,不礙事。中年時,生命力稍減,有些慢性病開始浮出,但忙著成家立業,只能繼續衝刺,無暇關注。到了老年,事業、家庭大致塵埃落定,有時間來沉澱回想:在基因、環境、生活方式與機遇的錯綜交織作用中,這大半生成就了什麼?滿意嗎?值得嗎?還想做什麼?還是只要平安、健康地過日子? 或許,還可以從生命盡頭的這端回頭看自己。不問哪一年生、今年幾歲,而是根據臺灣目前的平均壽命:男性七十八歲、女性八十四歲,再以自己的基因和身體

狀況來加減年數,推算出自己的餘命是多少。以七十三歲的我為例,應該還可加個幾歲,所以大概還可再活十八年吧。 姑且不算「無常」的因素,十八年等於從小學念到碩士學位,只是體力與各方面都會逐漸衰退。自己算好了期限,心態和行動力就會不一樣。就好像參觀博物館,如果被告知只剩兩個小時可觀賞,而不是一整天,就會挑重點、選擇自己有興趣或必要的展示觀看。人生也一樣啊,只剩十八年,就會更珍惜現在,且好好規劃,讓老年走得平穩、順遂;再說,意外隨時會來造訪,不知什麼時候就會劃上句點,所以想做的事,還得有優先次序哪。 我退休的這十四年,從動作敏捷、精力充沛,對醫療外面的世界充滿新奇感的後中年,踏入銀髮世界,體

驗了身體的退化,有些順其自然,有些努力修復,既珍惜目前所擁有的身心功能,也做好身體隨時會出狀況的心理準備。最重要的是保持健康的生活習慣、持續閱讀、寫作,並常常與同好們出遊互動;沒事時,就是望著天空的浮雲蒼狗,感覺自己的存在,也很滿足。 你怎麼看待老年,它就怎麼回應你 【你看自己是幾歲?】 才踏入捷運車廂,立刻有一位老先生從博愛座起身讓位。看他的年紀跟我沒差多少,動作也不是很敏捷,卻這麼有紳士風度,讓我非常感動。 我連忙稱謝,並說:「我再一站就要下車了,不用坐。」他才看似釋然地坐回去。 我只是沒染髮,看起來有那麼老嗎? 不禁想起最近讀到的多篇國際期刊論文提及,「別人眼中的你」、「自我感覺」和

「實際年齡」,三者常有落差。通常,熟年者會覺得別人比較老,自己比較年輕,而且比實際年齡少個兩三歲,甚至更多。那位先生一定也是覺得自己年輕,才會讓位。 【「自覺年輕」是有好處的】 有一篇發表於二○一五年《美國醫學會內科醫學》期刊(JAMA Internal Medicine)的文章。在一項關於英國長期老化的研究中,六千四百八十九位、平均年齡六十六歲的社區居民被問到:「你覺得你幾歲?」 有七十%的人覺得自己比實際年齡至少年輕三歲;二十五%的人自認為與實際年齡接近(多或少個一、兩歲);只有五%的人,覺得自己比實際年齡老了不只一歲。 追蹤八年後,研究人員把年齡、性別、認知功能、憂鬱症、身體狀況等因素,

也納入統計分析,發現與「自覺年輕者」相比,「自覺年老」這組的死亡率高了四十一%,而且以心血管疾病最為顯著。 可見,「自覺年輕」不僅令人感覺良好,甚至可預測其將來死亡率的降低,這可能是他們具有韌性與自信,正面看待老年,並且常與同樣自覺年輕的人相處的關係吧。 【愈怕變老,愈會被年老困住】 儘管年老帶來了人生經驗與智慧,但自古以來,無論東、西方的文化,都常把年老與衰弱、孤寂、失能、失智等疾病劃上等號,令人害怕變老。 對許多人而言,這種對老年與老化的負面刻板印象,不僅從小就深植腦海,等自己變老了之後,也常不自覺地認同這種觀念。 因此,有些人年紀大了,就自認外貌、體力與智力都變差,而不再積極從事各種活動

、或與人互動,也不在意穿著、打扮,果真把自己塑造成了刻板印象中的老人。 【負面思考,可能會帶來慢性壓力】 歐美各國有許多大型研究計畫,分別對數百人至數千人,追蹤兩年至三十八年,探討「關於老年的正面或負面看法,對健康有什麼影響」。

新北市土城區安和國民小學 校園空間活化暨局部改造實例探究

為了解決新北市志願服務推廣中心 的問題,作者黃郁芬 這樣論述:

為因應台灣地區少子化效應,讓學校閒置教室及活化環境營造為目前學校經營者無法忽視的習題,新北市政府自2003年開始,積極推動以校園整體規劃理念注入學校閒置空間再利用,並配合訂定相關法規「新北市校園空間多元活化計畫」,作為辦理校園閒置空間活化用途方針,且各校因應學校課程發展廣為運用。此外,在不影響學校教學下,也提供作為民間團體資源共享並參與偏遠閒置校區做更有效使用,並進一步開放為社區居民的活動場所。然而,但有時在經費分配不恰當、或規劃設計及造型缺乏設計概念等因素下,學校閒置校舍的使用情況未達理想狀態甚至荒廢,就現今社會環境、教育理念和政府及民眾意識抬頭的情況下,要如何透過校園整體規劃的理念,利用

校園局部空間改造的動作,來展現活化校園空間的理念,提升原有校舍的使用機能及賦予更多的教育意涵,是當前學校管理者應該重視的議題及態度。以新北市土城區安和國民小學為例,即是經由校園開放空間局部改造、加上活化校園空間後改變及大大提升原來的使用機能,值得其他校園經營者參考效尤。

想知道新北市志願服務推廣中心更多一定要看下面主題

新北市志願服務推廣中心的網路口碑排行榜

-

#1.站內搜尋結果 - 華視新聞網

華視提供最新新聞,戲劇,綜藝,卡通,教學,綜合,影音,節目表等資訊。電話:(02)2775-6789 免付費服務專線: 0800-069-789. 於 news.cts.com.tw -

#2.訊息公告 - 臺北市志工管理整合平台

110年度第2次臺北市社會福利類暨綜合類志願服務聯繫會報開會通知社會局2021-11-23 ... 【轉知】新北市志願服務推廣中心辦理「企業響公益,服務更有力」企業志工論壇, ... 於 cv101.gov.taipei -

#3.明志科技大學-校首頁

明志科技大學,是一所位於臺灣北部的技職院校,地點在新北市泰山區。 前身為「明志工業專科學校」,由台塑企業創辦人王永慶先生於1963年11月11日設立。 於 www.mcut.edu.tw -

#4.《大陸社會》澳門放寬接種第三劑新冠疫苗條件可預約人群公佈

【時報-台北電】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今(15日)宣布, ... 新北市政府教育局今(21)日於市府六樓大禮堂舉行「110學年度公私立高中職暨 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#5.爬上坡・好書室讓人用書店探索世界 - PeoPo 公民新聞

【記者潘千菱、蔡惠芯/新北市報導】穿梭在淡水的巷弄內,有一間小小的書店 ... 鄭書婷過去曾就讀師大體育研究所,當體育老師便是她從小到大的志願, ... 於 www.peopo.org -

#6.其他相關志願服務網站

台北市政府社會局 · 台北e大 · 衛生福利部志願服務資訊網 · 臺北市志願服務推廣中心 · 新北市志願服務推廣中心 · 志工桃園全球資訊網 · 臺中市志願服務推廣中心. 於 www.vol.org.tw -

#7.新北市志願服務推廣中心在城市Sanchong District

新北市志願服務推廣中心. null, 241台湾新北市三重區溪尾街73號. 外貌; 相片; 评论; 信息; 工作时间; 服务; 类似组织. 外貌. 新北市志願服務推廣中心 ... 於 taiwan.worldorgs.com -

#8.2 - 苗栗縣志願服務推廣中心

新北市志願服務推廣中心 ... 苗栗縣志願服務推廣中心地址:360苗栗縣苗栗市經國路4段79號 電話:037-374809 傳真:037-375223 訪客人數:713188 於 www.mvol.org.tw -

#9.新中和社區大學– 社區公民心空間成人學習好所在

新中和社大與永和社大合作,每學期皆會邀請各界專家達人,舉辦數十場免費活動,主題豐富內容多元,囊括了時下最夯及最多人感興趣的議題。除了少數場次會酌收材料費、 ... 於 www.newchungho.org.tw -

#10.捌、志願服務制度辦理情形

兩中心合併為「新北市志願服務推廣中心」,工作人員計主任1名、專. 職社工員4名及兼職網管1名。 ... 及志工人力整合網絡平台管理系統,並委託新北市志願服務推廣中心. 於 www.sfaa.gov.tw -

#11.挺魚促銷2021礁溪時潮蟳蝦祭| 蕃新聞

... 益於農漁產的品質提升與完善的協助行銷推廣。因此,時潮休閒農業發展協會特於11月18日上午10時15分假礁溪大塭路47-4號遊客中心,舉辦2021時潮蟳蝦 ... 於 n.yam.com -

#12.「新北市109年青年志工服務超人集點挑戰賽」報名日期 - 文學院

為鼓勵青年學生踴躍參與社會公益活動,新北市社會局委託新北市志願服務推廣中心於本(109)年6月13日至8月16日辦理「新北市109年青年志工服務超人集點 ... 於 www.cla.ntnu.edu.tw -

#13.新北大眾捷運志工團

二、 基礎訓練:可自行至台北e大參與線上課程或由本公司安排預備志工參加新北市政府或新北市志願服務推廣中心統一辦理之基礎訓練,訓練期滿發給結業證明書。 於 www.ntmetro.com.tw -

#15.新北市政府社會局委託社團法人中華民國天元慈善功德會(新 ...

新北市政府社會局委託社團法人中華民國天元慈善功德會(新北市志願服務推廣中心)辦理「101年度內政部全球志願服務整合系統教育訓練」簡章1份,請踴躍 ... 於 tcpa.taiwan-pharma.org.tw -

#16.新北市志願服務推廣中心- 全民皆志工

我要當志工開放搜尋功能. <<我要當志工>>開放搜尋功能,歡迎運用單位登入帳號多加利用,找到理想的志工. 衛生福利部志願服務資訊整合系統 ... 於 vtc.org.tw -

#17.行政院| 搜尋標籤 - 聯合新聞網

服務. 會員中心 U利點數 我的新聞 歷史新聞 活動專區 udn粉絲團 udn line 好友 ... 自五月新冠肺炎疫情警戒提升第三級至今,短短半年期間,先後於新北市、屏東縣、桃園 ... 於 udn.com -

#18.新北市志願服務推廣中心|Accupass 活動通

我們是新北市政府社會局的委辦單位,公民社會、積極參與,新北市志願服務中心與您一起逗陣做志工! 於 www.accupass.com -

#19.志願服務 - 新北市政府社會局

電話:電話總機:直撥1999(新北市境內使用)或02-29603456. 地址:(220242)新北市板橋區中山路1段161號1樓、2樓、4樓、22樓及25樓. 為民服務時間:週一至週 ... 於 www.sw.ntpc.gov.tw -

#20.社團法人新北市志願服務協會 - 1111人力銀行

─配合政府宣導政令及推動各項社會福利政策。志工召募,提供促進團員相互交流成長聯誼等相關事項。 ─志工教育訓練與志願服務推廣:辦理志工 ... 於 www.1111.com.tw -

#21.全台第一座石城!左營舊城清兵導覽、DIY花草拓染爽吃蓮池潭餐

不只是每半個小時播放一次的光雕秀,若和服務台借用AR互動裝置來看展覽, ... 943就是省報好康,旅遊作家最愛用1星價格買到5星品質,志願是讓更多人花 ... 於 travel.ettoday.net -

#22.環境教育終身學習網

個人帳號新增「我的E政府」登入功能. 於 elearn.epa.gov.tw -

#24.107年全國各縣市志願服務協會 - 中華民國志工總會

活動花絮. [ 回列表]. 107年全國各縣市志願服務協會、推廣中心暨社福機構團體聯繫會報 ... 於 www.tave.org.tw -

#25.新北市立土城醫院|醫師介紹|長庚醫療財團法人全球資訊網

醫師介紹. 醫療團隊. 專業的醫護人員,提供最佳的醫療服務. 醫療團隊. 於 www.cgmh.org.tw -

#26.監察院全球資訊網-志願服務

新北市志願服務推廣中心 · 臺北市志願服務推廣中心 · 衛生福利部志願服務資訊網 · 國家文官學院辦理各項訓練助理輔導員. 回上一頁; 回最上面. 收合選單. 於 www.cy.gov.tw -

#27.社區發展季刊166期 - Google 圖書結果

例如以公私協力托嬰中心為例,對外冠以「新北市政府委託○○(受託單位名稱) ... 等規定所定服務項目,又例如婦女服務中心、志願服務推廣中心、板橋新住民家庭服務中心、 ... 於 books.google.com.tw -

#28.馬偕學校財團法人-馬偕醫護管理專科學校-首頁

校園消息 · 招生訊息 · 推廣課程 · 防疫訊息 · 校外專文 · 2021-11-23 110-1上學期微型諮詢入學線上說明會 · 2021-11-22110學年第2學期一般科目選修開課意願調查作業 ... 於 www.mkc.edu.tw -

#29.轉知新北市志願服務推廣中心辦理「企業響公益 - 基隆市文化局

轉知新北市志願服務推廣中心辦理「企業響公益,服務更有力」企業志工論壇. 發布日期:2021-10-01. 一、旨揭企業論壇課程訂於本(110)年10月28日(星期四)下午1時至5 ... 於 www.klccab.gov.tw -

#30.新北市志願服務推廣中心 - 輕鬆健身去

財團法人周大觀文教基金會辦理(新北市志願服務推廣中心/ 26 / 志工新知) ... 甸社會福利基金會-2020心形態志工服務,「心旅行」志工招募中(新北市志願服務推廣 ... 於 fitnesssource1.com -

#31.社區發展季刊155期 - Google 圖書結果

民國98年,志工團隊扶植培力輔導計畫由臺北縣志願服務暨婦女資源中心主辦,至民國102 年改由新北市志願服務推廣中心辦理。志工團隊扶植培力計畫在這幾年雖歷經轉換承辦 ... 於 books.google.com.tw -

#32.「黑蝙蝠中隊」成立70周年:「11/19空戰」為何成為中共所亟 ...

直到《保衛祖國領空的戰鬥:新中國二十年國土防空作戰回顧》出版,他以此 ... 曾經在中共海軍航空兵高射砲部隊服務的張小平,在鄭州市「烈士陵園」看 ... 於 www.thenewslens.com -

#33.武林志工- 申請109年度「新北市志願服務獎勵」 - Google Sites

另有關「新北市志願服務獎勵辦法」與「新北市109年度志願服務獎勵實施計畫」等相關資料及申請表件,可至新北市志願服務推廣中心網站(http://vtc.org.tw/ch/,首頁-政府 ... 於 sites.google.com -

#34.歡迎蒞臨僑委會全球資訊網– 招標 - 中華民國僑務委員會

[標案名稱]i僑卡服務網站建置 [標的分類]勞務類842 - 軟體執行服務 ... 法務部調查局(地址:231新北市新店區中華路74號;新店郵政60000號信箱、 ... 於 www.ocac.gov.tw -

#35.回饋社會、做志工,好容易!上各縣市「志願服務推廣中心」查詢

其實居住所在地附近的醫院、公益團體、民間機構、政府組織等等,經常有志工的招募活動,如果您對關心的族群、議題有所關心,便可以主動電話查詢,相信很快就能獲得相關資訊 ... 於 www.ilong-termcare.com -

#36.好站連結 - 嘉義縣志願服務推廣中心

台灣公益資訊中心, 2021-03-15. 中華社會福利聯合勸募協會, 2021-03-15. 兒童福利聯盟文教基金會, 2021-03-15. 新北市志願服務推廣中心, 2021-03-15. 於 www.ccasa.org.tw -

#37.新光醫院掛號系統

配合全國疫情降級接駁車全面恢復接駁服務及更改劍潭站位停靠事宜。 2021-07-26. 最新消息. 皮膚科照光治療及低能量治療自7/ ... 於 www.skh.org.tw -

#38.社區發展季刊134期 - Google 圖書結果

二、新北市(一)主要績效以「在地服務,公民參與,志工北縣,共創幸福」為政策願景 ... 設置「志願服務推廣中心」及「志願服務暨婦女資源中心」,並架設網站,以傳遞訊息。 於 books.google.com.tw -

#39.機構資訊

天元慈善功德會自93年6月起接受新北市政府補助辦理志願服務推廣中心,全力協助推展志願服務工作,從落實志願服務法規之精神,鼓勵志工依法受訓領取服務紀錄冊,有效 ... 於 www.npo.org.tw -

#40.企業表現亮眼歐股多收紅| 證券| 中央社CNA

倫敦FTSE 100指數下挫35.77點或0.49%,以7291.20點作收。 法蘭克福DAX 30指數上揚3.27點或0.02%,收在16251.13點。 巴黎CAC 40指數上漲 ... 於 www.cna.com.tw -

#41.新北綠色消費創新高環保局表揚績優環保志工及企業團體 - MSN

對此,新北市環保局今(23)日舉辦「110年度綠色消費暨績優環保志工聯合表揚 ... 志願服務績優志工銀牌獎1名、銅牌獎2名及績優環教志工10名一同頒獎。 於 www.msn.com -

#42.社區發展季刊163期 - Google 圖書結果

工商企業輔導服務推廣計畫─中小企業榮譽指導員制度推動策略研究專案計畫。台北:中華民國管理科學學會。 ... 新北市政府研究發展考核委員會務志願服務隊實施計畫。 於 books.google.com.tw -

#43.新北市志願服務推廣中心基礎社福綜合類特殊訓練影片課程報名 ...

為鼓勵志工完成基礎、特殊訓練並領取志願服務紀錄冊,新北市志願服務推廣中心開放訓練. 教室並撥放「台北e 大」課程影片,提供志工受訓管道。 一、上課日期及報名時間:( ... 於 nas.cyes.ntpc.edu.tw -

#44.志願服務 - 衛生福利部

歡迎在本區查詢哪些單位正在召募志工、招募類型、服務時間、以及志工單位介紹,對有興趣的志 ... 若想了解各縣市的志工資訊與概況,請與各縣市志願服務推廣中心聯繫。 於 www.mohw.gov.tw -

#45.新北市109年家庭志工一日服務「心」體驗活動 - BeClass線上 ...

新北市志願服務推廣中心 每年都會辦理簡易的一日志工體驗活動,志願服務就在我們的生活中,歡迎大手牽小手一起來參與多元又活潑的志工服務吧!透過服務打開我們的「心」 ... 於 www.beclass.com -

#46.【轉知】新北市110年度青年志工服務超人集點挑戰賽

為鼓勵青年學生踴躍參與社會公益活動,新北市政府社會局委託新北市志願服務推廣中心於本(110)年6月21日至8月23日辦理「新北市110年度青年志工服務超人集點挑戰賽」。 於 adminweb.fg.tp.edu.tw -

#47.新北綠色消費創新高環保局表揚績優環保志工及企業團體

環保局秘書徐維遠補充,今年表揚381位新北市績優環保服務志工,另有獲選全國志願服務績優志工銀牌獎1名、銅牌獎2名及績優環教志工10名一同頒獎,受 ... 於 news.ltn.com.tw -

#48.熱門標籤#新北市志願服務推廣中心 - 甘樂文創

新北市志願服務推廣中心. 2019/08/11 八月份淨溪志工日. 原本期待會撿到很多水燈的,結果因為利奇馬颱風的關係,把河面上很多垃圾都沖走了,雖然大家撿的滿輕鬆的, ... 於 www.thecan.com.tw -

#49.新北市志願服務推廣中心 - 社團法人中華民國天元慈善功德會

新北市志願服務推廣中心. 小縮圖路徑 中縮圖路徑 原圖路徑 ... 地址:22061新北市板橋區四川路二段16巷5號10樓 電話:(02)8966-0905 傳真:(02)8966-9587. 於 ty.org.tw -

#50.新北市志願服務推廣中心 - 微樂志工

新北市志願服務推廣中心 ... 中華民國天元慈善功德會於93年6月28日接受補助辦理「臺北縣志願服務推廣中心」,協助縣內志願服務工作推動,連結各項服務資訊及倡導 ... 於 www.isharing.tw -

#51.亞東科技大學

【徵才活動】新北市政府就業服務處11/25蘆洲「2021新北市現場徵才活動」~歡迎踴躍參加. [學務處職涯發展中心]. 2021-11-19. 函轉行政院環境保護署辦理第一屆「土水資源 ... 於 www.aeust.edu.tw -

#52.【徵才】新北市志願服務推廣中心徵專職社工員 - NPOst 公益 ...

新北市志願服務 工作宣導推廣。 多元志工方案企畫執行。 辦理志願服務基礎訓練課程。 其他主管指派事項。 徵求條件:. 於 npost.tw -

#53.幼兒園、家庭與社區 - 第 184 頁 - Google 圖書結果

(二)兒童健康發展中心新北市政府社會局(2018)的兒童健康發展中心,提供零至六歲發展 ... 整合教保專業、志願服務系統和相關資源,以增加家庭育兒資源與親職互動為主軸, ... 於 books.google.com.tw -

#54.包装の

2021-09-16 活動. DIAM|PATRICK ラウンドファスナー折り財布(財布) 財布/小物COX(パトリック·コックス)のファッション【セール】 PATRICK PATRICK G 財布COX( ... 於 www.cursosortodoncia.es -

#55.新北綠色消費創新高環保局表揚績優環保志工及企業團體

對此,新北市環保局今(23)日舉辦「110年度綠色消費暨績優環保志工聯合表揚 ... 志願服務績優志工銀牌獎1名、銅牌獎2名及績優環教志工10名一同頒獎。 於 newtalk.tw -

#56.「新北市109年青年志工服務超人集點挑戰賽」

一、為鼓勵青年學生踴躍參與社會公益活動,本局委託新北市志願服務推廣中心於本(109)年6月13日至8月16日辦理「新北市109年青年志工服務超人集點挑戰賽」。 於 osa.ntut.edu.tw -

#57.桃園網路e指通

提供民眾低收入戶及急難救助等補助。 志願服務 (5項). 提供志願服務運用計畫備案、申請核發志願服務紀錄冊等 ... 於 e-services.tycg.gov.tw -

#58.新北市志願服務推廣中心 - 青年資源讚

專案內容:. 新北市志願服務推廣中心自93年6月設置,協助全市志願服務推動工作,結合運用多方資源,積極開拓多元面向的服務機會,培育志工團隊穩健成長、邁向專業服務 ... 於 youth-resources.yda.gov.tw -

#59.新北市志願服務推廣中心 :: 非營利組織網

統一編號:10612205. 組織名稱:新北市板橋區勞工志工服務協會統一編號:10612205所在縣市:新北市異動日期:1010222異動原因 ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#60.人事處-志工服務 - 屏東縣政府

各縣市志願服務的相關網站, 號召更多退休公教人員加入志願服務行列, 發揮志願服務的最大成效, 以豐... ... (5)新北市志願服務推廣中心 (6)志工桃園全球資訊網 於 www.pthg.gov.tw -

#61.新北市志願服務推廣中心| Citytalk城市通

新北市志願服務推廣中心 自93 年6 月設置,協助全市志願服務推動工作, 結合運用多方資源,積極開拓多元面向的服務機會,培育志工團隊穩健成長、 邁向專業服務及在地 ... 於 www.citytalk.tw -

#62.新北市志願服務推廣中心- Posts | Facebook

新北市志願服務推廣中心. 2370 likes · 223 talking about this. 社團法人中華民國天元慈善功德會於93年接受補助辦理新北市志願服務推廣中心,服務目標包含倡導推廣、 ... 於 www.facebook.com