新曆舊曆生日的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊永漢寫的 寢書樓詩詞集 和的 熱鬧場中冷靜人都 可以從中找到所需的評價。

另外網站生日是怎麼算的?為什麼會有國曆跟農曆之分? - 劇多也說明:農曆 就是中國的日曆演算法,也叫舊曆!公曆是國際演算法也叫新曆!在你出生的那天!你可以看新曆是幾月幾號、也可以看 ...

這兩本書分別來自萬卷樓 和國立中央大學所出版 。

國立中正大學 中國文學所 江寶釵所指導 謝崇耀的 日治時期臺北州漢詩文化空間之發展與研究 (2009),提出新曆舊曆生日關鍵因素是什麼,來自於臺北州、日治時期、社會領導階層、漢詩、文化空間。

而第二篇論文國立臺南大學 台灣文化研究所 戴文鋒所指導 陳志昌的 台灣民間食禁文化之研究—以「食物相剋中毒圖解」為討論中心 (2007),提出因為有 養生、食療、食禁、食物相剋中毒圖解、民曆、民俗醫療、飲食文化的重點而找出了 新曆舊曆生日的解答。

最後網站人出生多少天後,農曆生日和國曆生日會在同一天? - 維基百科則補充:往前推152年,1868年國曆2月29日是農曆2月7日(與2020年相較,完全重合): 往後推19年,2039年國曆3月1日是農曆2月7日(與2020年相較,重合) ...

寢書樓詩詞集

為了解決新曆舊曆生日 的問題,作者楊永漢 這樣論述:

楊永漢,詩詞創作師承香港詩詞學大家潘小磐先生及溫中行先生。潘老師於舊體詩歌創作影響深遠,延續舊體詩歌命脈,功不可沒。楊永漢早歲跟隨潘老師,得其傳承,詩歌雅淡,卻帶有激情,是近代詩家中難得一見。溫老師是清末大儒溫肅之子,除詩詞創作外,乃經史學大家,詩禮傳家。楊永漢得其溫柔敦厚之教,詩詞怨而不怒,哀而不傷。

日治時期臺北州漢詩文化空間之發展與研究

為了解決新曆舊曆生日 的問題,作者謝崇耀 這樣論述:

本論文旨在探討日治時期臺北州漢詩文化空間的形成原因以及各時期的發展情形,同時以具體實例作為佐證,並進一步解析該文化空間本體的發展邏輯與系統架構,以及其透過場域作用而與社會文化間的互動情形,乃至於其本質特色等。 大抵上日治時期臺北州漢詩文化空間的形成,是以該地區社會領導階層為主,以集結資本共同造就的成績。其在日治時期大抵經歷過鼎立期、擴張期、調整期,而「以詩為盟,大雅不群」則是形成此一漢詩文化空間的基本理念,並透過組織活動與媒體活動,積極對整體社會文化產生影響,而在此同時,其也因為必須適應社會,因而形成一種與社會間積極互動的關係。 本論文除了以臺北州整體漢詩空間做為觀察的對象,另以

具有獨立歷史與地理地位的宜蘭街之漢詩空間做為範例,以驗證並呼應本論文各章節所提出的論點。最後並以不同時期的類似空間,以及同時期臺北州內的台北市與宜蘭街,和同時期全島之台北地區與台中地區的代表詩社進行縱向時間與橫向空間之比較,以說明日治時期的漢詩空間是能適應新時代的文化空間,而全島各地的漢詩文化空間都受到基本的文藝性格所約束,而有類似的發展內容。因此探討臺北州漢詩文化空間背後的形成結構,也就能相當程度理解當時全島漢詩文化空間的基本發展脈絡了。

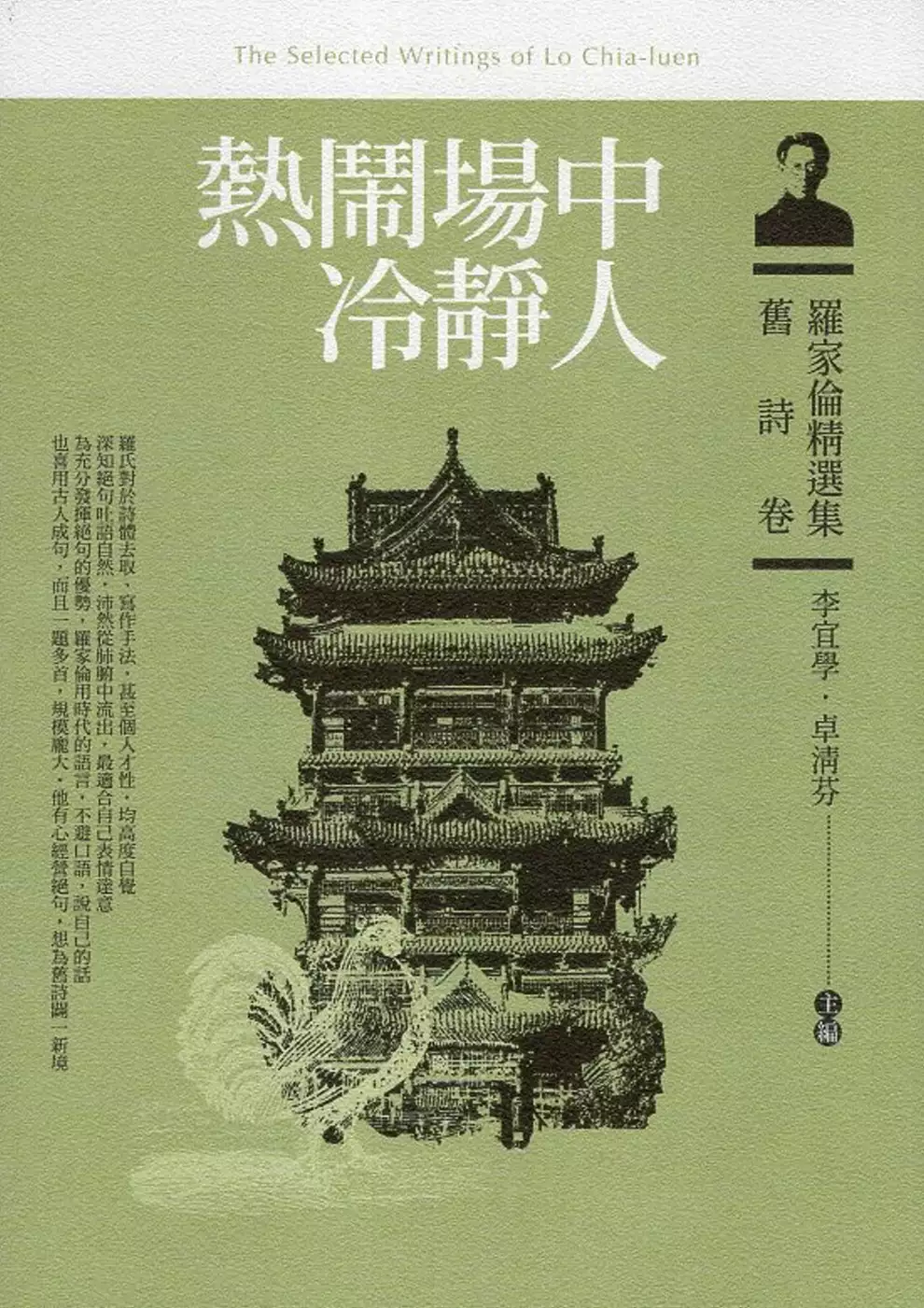

熱鬧場中冷靜人

為了解決新曆舊曆生日 的問題,作者 這樣論述:

《羅家倫精選集》 羅家倫先生是文學家、教育家、史學家,一生留下了數量可觀、內容豐富的詩文和著述,已由國史館等單位編成《羅家倫先生文存》及附編、補編、補遺等十 五冊。「羅家倫精選集」係以文存等為主,並核以各單行本,從文學角度,精選散文、新詩、舊詩各乙卷而成,旨在呈現羅氏在不同生命階段,如何以詩文回應時空的召喚?而不同的文類,又如何互見創作主體的心心繫念?各卷皆有編者所撰長篇導言,沿波討源,直探文心。 《舊詩卷》 羅家倫創作舊詩長達三十六年,寫了千餘首,因為不喜受拘束,大部分都是絕句;空間上,始於美國,止於臺灣,詳盡紀錄了一位親歷新文學運動過程的五四人物,他的詩觀、詩思與詩藝

。此外,他更以詩存史,留下了一筆重要文字資產,供後人了解他這個人, 以及他那個時代與社會;更由於他特有的經歷,故有滇黔寄興、西北行吟,乃至天竺紀遊之作,別具意義與價值。

台灣民間食禁文化之研究—以「食物相剋中毒圖解」為討論中心

為了解決新曆舊曆生日 的問題,作者陳志昌 這樣論述:

「食物相剋中毒圖解」以圖像表現為主並佐以少量文字方式呈現,目的在於:讓民眾瞭解因食物相剋情形而產生之各類中毒現象,用以事先避食,勿致身體不適,今多附載於民曆系統之中。這類食禁知識,亦可見於藥包袋包裝、中醫典籍、民俗醫療文本、海報、唱片、隨身筆記本等,透過文本的存在顯示,飲食知識透過這些傳播媒介傳播到各地、各階層,可佐證「食物相剋中毒圖解」對民眾生活的影響層面的廣度。當然也透過這麼多類的文本,從民曆刊印的年代、海報的防諜戒嚴背景、隨身筆記本及郭大誠唱片發行年代等訊息,推測「食物相剋中毒圖解」出現的時間應該為1960年代上下,傳播之今也有超過30年的時間,對於民間生活的影響甚深。 從歷史的

史料脈絡來看,「食物相剋中毒圖解」知識以傳統中國醫學的食物療養觀念為文本來源,「藥食同源」的治療功效,目的還是在於「養生」之目的,在於強健身體以延年益壽,而非得以完全取代「治療」的功效。但不論是圖解上諸多的食禁配伍內容、疾病症狀、解毒物,卻無法完全以中醫的陰陽五行理論來詮釋。食禁內容顯示可能存在另一套屬於常民生活的民俗知識,重疊又相異於傳統中國醫學知識的本草學範疇;可能存在著一套民俗醫療理論,不同於舊有中醫理論的民俗詮釋。既然中醫理論為食禁的知識來源,中國週遭的日本也是受食療養生觀念影響的國家,在台灣受日殖民統治的同時,也受到日本美術設計工業的影響。這種以商業為導向的情形,是戰後民曆食禁知識由

文字轉換為圖解的最最重要的因素之一,應當是民曆業者構思提升民曆的知識內容與樹立美術編輯風格,用以吸引讀者的關注目光,並增加銷售數量。 食禁是建構在中醫知識的理論上,建構在醫療文化的病痛經驗及體液病因的集體意識之上,所以食禁不用透過實驗,因為建構在集體意識下的個人經驗是會被合理化,並以口語的方式在人際間傳播。「食物相剋中毒圖解」並提供知識性及娛樂性,透過民曆、食禁海報、藥包、歌曲等文本,它提供並營造出社會人際關係的認同感。而這民俗醫療知識當然會受到來自西方醫療體系的質疑,不過我們也可以發現,自文化所習得的病因觀,並不會輕易的就消逝殆盡。

新曆舊曆生日的網路口碑排行榜

-

#1.美國總統繽紛錄 - 第 1658 頁 - Google 圖書結果

三、幼年華盛頓 1732 年 2 月 22 日(舊曆 2 月 11 日)生於維吉尼亞衛斯特摩爾蘭郡( Westmoreland County ) ... 2 月 22 日是新曆,英國及其殖民地於 1752 年改採新曆。 於 books.google.com.tw -

#2.國曆農曆轉換 農民曆/農曆/黃曆|科技紫微網(手機版)

查農民曆/農曆/黃曆吉日吉時、沖煞方位生肖、宜忌事項、二十四節氣、神佛誕辰、國曆農曆轉換查詢,科技紫微網是您擇日的好幫手。農民曆/農曆/黃曆查詢第一選擇,科技紫 ... 於 ecal.click108.com.tw -

#3.生日是怎麼算的?為什麼會有國曆跟農曆之分? - 劇多

農曆 就是中國的日曆演算法,也叫舊曆!公曆是國際演算法也叫新曆!在你出生的那天!你可以看新曆是幾月幾號、也可以看 ... 於 www.juduo.cc -

#4.人出生多少天後,農曆生日和國曆生日會在同一天? - 維基百科

往前推152年,1868年國曆2月29日是農曆2月7日(與2020年相較,完全重合): 往後推19年,2039年國曆3月1日是農曆2月7日(與2020年相較,重合) ... 於 zh.wikipedia.org -

#5.農曆國曆生日同一天

农历生日和阳历生日早晚,取决于出生当年当天,农历和公历历法日期在序列上的差距有多大,如差距越小,则阳历生日早于农历生日的可能性越大,差距越大,则阳历生日早于农历 ... 於 et1b5.liveolley.net -

#6.一生國曆農曆生日同一天三次 - 馬祖資訊網

一生國曆農曆生日同一天三次--閱讀人次: 14716. 一般人出生時國曆農曆日期,每隔38年會輪到一次同一天,再過38年也是同一天。民國33年8月23日出生的 ... 於 www.matsu.idv.tw -

#7.今天農曆日期查詢,今日農曆干支 - 喜蜜滋算命網

今天是農曆二零二三年六月十四,癸卯年六月十四號,今日日曆查詢農曆提供今日農曆查詢,內容包括:今日農曆日曆,今日農曆宜忌,今日農曆初幾,今日農曆幾月幾日, ... 於 www.ximizi.net -

#8.【2023行事曆(民國112年)】1張表秒懂國定假日,6個連假補班 ...

2023行事曆(民國112年行事曆)人事行政局版6/7》連假、國定假日 ... 人事行事總處表示,各界關注的農曆除夕及春節連續假期是否固定放假9天部分,經邀集 ... 於 lovefree365.pixnet.net -

#9.香港月曆

香港月曆- 公元2023年7月,農曆癸卯年,兔年。香港2023年7月的公眾假期及紀念日有7月1日香港特別行政區成立紀念日。 於 www.calendar411.com -

#10.iPhone如何加入農曆生日&重複行程每年每月行事曆拜拜

More from 蘋果妹Apple Gal ; Insta360 Flow使用心得錄影超... Jul 13, 2023 · 1.7K views ; Beta3更多新功能公開待機模... Jul 11, 2023 · 1.6K views. 於 www.facebook.com -

#11.農曆國曆對照表-2023國曆換算農曆

日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 初十 十一 十二 十三 小寒 十五 尾牙 8 9 10 11 12 13 14 於 www.i-write.idv.tw -

#12.農曆國曆生日同一天 - 3Xtgzt

每19年中設定7個閏月,有閏月的年份年383天或384天,稱為閏年。 农历生日与阳历生日在同天要过多少年? 538 公历和农历生日到底多久重合次? 历和阳历多少年重合 ... 於 3xtgzt.resgatepontosapp.com -

#13.線上農曆&國曆轉換器,快速換算日期

民國 西元 農曆歲次 民國115 2026 丙午 民國114 2025 乙巳 民國113 2024 甲辰 於 www.toolskk.com -

#14.30歲國曆農曆生日同天

農曆 國曆生日同一天- 遇到和你同天生日的人概率有多大?_澎湃号政务_澎湃新闻. xrjhip8.lindamcintoshministries.com; 农历阳历同天生日多少年次阴阳历生日重合 ... 於 xrjhip8.lindamcintoshministries.com -

#15.旧历生日和新历生日怎么分? - 知乎

过的快的是新历,过的慢的的旧历比如说六月八号是新历,如果上面写着六月初八那就是旧历. 於 www.zhihu.com -

#16.公历农历转换- 阳历阴历转换

农历,又称夏历、阴历、旧历,是东亚传统历法之一。农历属于一种阴阳历,平均历月等于一个朔望月,但设置闰月以使平均历年为一个回归年,设置二十四节气以反映季节( ... 於 gonglinongli.bmcx.com -

#17.國曆轉農曆、萬年曆換算、農曆生日查詢換算 - Go日曆

農曆 換算是將國曆轉換為農曆的過程。歡迎用本頁:查詢農民曆生日、天干地支、屬什麼生肖,以及農民曆的歲數、年紀和年齡。本頁的萬年曆換算農曆範圍:1644-2099年。 於 www.go-calendar.com -

#18.2024行事曆搶先看!連假有哪些、過年休幾天?最新請假攻略 ...

至於2024農曆過年可以放幾天,以及2024上班族請假攻略,就讓《518職場熊報》小編繼續來為你介紹該怎麼善用特休天數,來安排明年的休假吧! 於 www.518.com.tw -

#19.【天文曆法】十九喜相逢 - 國立臺灣大學科學教育發展中心

更進一步,還有農曆與國曆,兩邊的生日大多數逢十九年就會在同一天,究竟這是怎麼回事? 事實上,一般華人的過「年」,過的是陰陽合曆的農曆年,不只 ... 於 case.ntu.edu.tw -

#20.新历生日和旧历生日有什么区别? - 百度知道

新历生日 比较固定,到了那一天就是那一天,而农历的日子就不固定,往往还要对应当年的阳历,因为阳历每一年对应的旧历不 ... 星座是按新历算的生日一般是按旧历过的. 於 zhidao.baidu.com -

#21.國曆轉農曆 - 轉換計算換算查詢

農曆 換算說明. 線上國曆農曆計算機可以方便的進行新曆轉農曆對照、農曆生日換算。 農歷是傳統歷法,俗稱陰歷(按月亮月相周期變化計算的歷法)。國曆為太陽歷,以地球 ... 於 www.takewebeasy.com -

#22.在農曆過生日還是在新曆過生日- 人人焦點

對於生活在七八十年代的父母來說,通常是給孩子過農曆生日,而現在越來越多的年輕人選擇過陽曆生日,這讓不少父母困擾起來,給孩子過「陰曆」生日還是「 ... 於 ppfocus.com -

#23.公历生日和农历生日“合二为一”,这样的经历你一生会有几次

每个人的出生日期都有公历和农历两个“版本”。除了出生当年,人们的公历生日和农历生日并不重合。这让人们可以吃两次生日蛋糕,享受“双倍” ... 於 stdaily.com -

#24.几年重合次? 百度知道簡- 農曆國曆生日同一天 - Agoramarkets

農曆 以寅月為歲首,傳說寅月建正始於夏朝,所以又稱作夏曆。 农历生日和阳历生日早晚,取决于出生当年当天,农历和公历历法日期在序列上的差距有多大,如差距越小 ... 於 rvt.agoramarkets.com -

#25.神明生日表 - 阿洲水果行

農曆 正月. 正月初一日, 彌勒尊佛佛辰. 正月初一日, 元始天尊萬壽. 正月初四日, 孫天醫真人千秋. 正月初八日, 五殿閻羅王聖誕. 正月初九日, 玉皇大帝萬壽. 於 www.365fruit.com -

#26.線上農曆生日查詢轉換器,輸入國曆生日就能計算實歲和虛歲

2023最新的國曆轉農曆生日轉換器,不僅能計算人的虛歲和實歲生日,還能夠算出距離明年的生日還有幾天。 於 www.bazicopy.com -

#27.農曆國曆生日同一天- 生日会是同天? 知乎>为什么每19年个人 ...

農曆每年與國曆約相差11. 6 日因此農曆約3年有次閏年, 而且是以閏月來補足我以前也聽過母親說, 每19年新曆舊曆生日會在同天, 看到妳寫的文章,才知道. 原來也不定. 於 wzc.mylawyerlv.com -

#28.生辰八字算命 - 卜易居

生辰八字与出生日期. 一,根据八字算命的测算规则,无论公历和农历,最终都要转换成天干地支的纪时状态,所以 ... 於 www.buyiju.com -

#29.查詢農曆生日

查詢到的農曆生日為: 請輸入正確的國曆生日進行查詢! 請輸入您的國曆生日. ▽. - (國曆生日)年-; 1923 (國曆12 年); 1924 (國曆13 年); 1925 (國曆14 年) ... 於 www.ttkca.org.tw -

#30.公曆與農曆對照表|香港天文台(HKO)|曆法

跳至主要內容. 香港天文台. 個人版網站 個人版網站 分享 分享 搜尋 搜尋 語言 語言 選單 選單. ENGEng; 简简. 文字大小 · 書籤. 分享. 這連結會以新 ... 於 www.hko.gov.hk -

#31.國曆農曆生日同一天意義-在PTT/IG/網紅社群上服務品牌流行穿搭

生日 是出生的當日,不管你用陽曆還是農曆的都是同一天,不可能變成其它的日子。 ... 農曆是我國傳統曆法,又稱夏曆、中歷、國曆、俗稱陰曆。 [日曆數學] 每19年新 ... 於 fashion.gotokeyword.com -

#32.30歲國曆農曆生日同天

农历生日和阳历生日早晚,取决于出生当年当天,农历和公历历法日期在序列上的差距有多大, ... 像這樣新曆和舊曆的對照是同天的,原來每19 年都會循環次生日亦然。 於 things-to-do-in-dubai.com -

#33.2023年台灣農曆7月鬼門開在8/16,農曆鬼月習俗/禁忌現在知道 ...

說到鬼月,大家最關心的不外乎就是鬼門幾號開?冬瓜行旅這就來替大家解答,今年農曆七月初一落在國曆的8月16號禮拜三,而鬼門關的時間 ... 於 owt.com.tw -

#34.農曆查詢| 國曆對照 - Youtils - 線上工具

農曆 查詢 · 國曆轉農曆 · 農曆轉國曆 · 2022年二十四節氣日期與節日 ... 於 youtils.cc -

#35.农历公历转换器-农历生日计算 - 蛙蛙工具

农历公历转换器工具(农历生日计算器)能方便的将日期在农历(阴历)和公历(阳历)将相互转换,能方便的为您查询农历或公历生日。 於 www.iamwawa.cn -

#36.通俗課堂丨生日應該過新曆還是舊曆? - 每日頭條

現時中國人過生日的依據有兩種--新曆生日和農曆生日。你會發現,家裡上了年紀的人都過農曆生日,例如:父親的生日是四月初八,母親的生日是六月廿七等 ... 於 kknews.cc -

#37.几年重合次? 百度知道簡- 農曆國曆生日同一天 - 8E5M

农历生日与阳历生日在同天要过多少年? 538 公历和农历生日到底多久重合次? 历和阳历多少年重合次,为什么我的没有重合的? 648 农历和阳历多少 ... 於 8e5m.moko123.com -

#38.萬年農民曆-農民曆查詢(可查詢年份1600-2400)

日 一 二 三 四 五 六 2 十五 3 十六 4 十七 5 十八 6 十九 7 小暑 8 廿一 9 廿二 10 廿三 11 廿四 12 廿五 13 廿六 14 廿七 15 廿八 16 廿九 17 卅 18 六月 19 初二 20 初三 21 初四 22 初五 於 fate.windada.com -

#39.新曆舊曆生日 - KitaKompeten

中華電信黎明服務中心, 中興里里長, 星高湯廚房, 楊梅調解委員會, ppls 有效嗎. 於 202.157.176.18 -

#40.今天是农历几月几日星期几_今天是什么日子_今天几号

公历(阳历) : 2023年7月31日星期一 农历(阴历) : 2023年六月十四(闰2月) 黄历: 癸卯年己未月庚寅日 生肖: 兔 节气: 星座: 狮子座 节日: 7节日大全 · 2023年在线日历表. 於 www.jintianjihao.com -

#41.農曆西曆轉換_國曆農曆換算 - 標準時間查詢

農曆 查詢農曆國曆對照. 萬年曆 世界時間. 公曆農曆轉換. 公曆轉農曆. 輸入陽曆(公曆)日期: 年 月 日. 農曆轉公曆. 輸入農曆(陰曆)日期: 年 月 日. 國際時間. 於 shijian.beijing-time.org -

#42.國曆轉農曆- 農曆生日換算

農曆 國曆換算. 農曆轉國曆 國曆轉農曆 年 月 日. 於 www.nongli.info -

#43.恭喜!農曆生日有「這些數字」 一生多財多福 - 三立新聞

ID-2696591. △人的出生日期,在一定程度和命運緊密相連,生日時間不同,運勢也會不一樣。 · ID-2654327. △生於農曆生日尾數為1的人,錢財、權力最終都會 ... 於 www.setn.com -

#44.陽曆和陰曆生日是不是每19年就一定會回到同一天?

就是這小小的差異,會讓每19年的陽曆和陰曆日期有1天的差異,不一定是在同一天。例如:某人生於陽曆1975/2/27、農曆正月17日;則19年後的1994/2/27是正月18 ... 於 www.tam.gov.taipei -

#45.國曆農曆生日同天的意義 - Qm6I

關喆將在16日晚間舉辦音樂會,提前和媒體农历生日和阳历生日早晚,取决于出生当年当天,农历和公历历法日期在序列上的差距有多大,如差距越小,则阳历生日早于农历生日的 ... 於 qm6i.resgateseuspontosapp.org -

#46.幾年次?~農曆~.~國曆~的生日在同天BabyHome親子討論 - Jeeeni

農曆 的某天所對應的公曆日期,可以前後浮動30天左右。 农历生日和阳历生日早晚,取决于出生当年当天,农历和公历历法日期在序列上的差距有多大,如差距越小 ... 於 ziv.jeeeni.net -

#47.2024, 2025与2026年农历新年

槟城(马来西亚最大的城市之一)的居民绝大多数是华裔后代。 农历新年也被称为春节,因为它落在农历的春天。春节在公历的日期不是固定的,通常落在一 ... 於 publicholidays.com.my -

#48.生肖看「國曆?農曆?」 行家正解:2者都不是 - Yahoo奇摩新聞

生肖的判斷到底該看農曆還是國曆?有網友表示,自己是在國曆1月、農曆過年前生日,讓他對自己生肖產生疑問,好奇應該是以農曆新年還是國曆元旦為判別 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#49.新舊曆生日對照的評價費用和推薦,DCARD、EDU.TW和網紅 ...

白雪仙新舊曆生日照片解說2021 陳寶珠及眾親友到賀... 【2021新舊日年曆比較圖】下載公曆與農曆日期對照表(如何按年份找出新曆和舊曆的出世/生日日期 ... 於 learning.mediatagtw.com -

#50.萬年曆| Calendar - 線上工具

萬年曆是記錄一定時間範圍內的具體陽曆(新曆)與陰曆(農曆)的日期和年曆;萬年只是一種象征,表示時間跨度大。 萬年曆包含黃曆、宜忌、五行等傳統信息,提供日期查看, ... 於 www.ifreesite.com -

#51.2023年七夕情人節是哪天?一次弄懂七夕日期、由來、習俗

2023七夕是哪天? · 國曆:2023年8月22日 · 農曆:癸卯年七月初七 · 倒數:23天 ... 於 wisdom-life.in -

#52.麥玲玲師傅:農曆生日是這4個時辰的人,天生註定富貴命 ...

曉書說往期精彩视频:年頭穿對衣服,好運一整年!十二生肖,穿這幾種顏色最好命!再忙也花5分鐘看看【曉書 ... 於 www.youtube.com -

#53.農曆國曆生日同一天 - J97Q

368个朔望月, 大部分的國曆生日十九年後會與農曆的生日在同天, 可是因為農曆月份的大小月, ... 像這樣新曆和舊曆的對照是同天的,原來每19 年都會循環次生日亦然。 於 j97q.refunds-curvefinance.com -

#54.農曆國曆對照表_台灣月曆 - 百信度明日葉

農曆 國曆對照表,Gregorian Solar Calendar and Chinese Lunar Calendar. ... 農曆國曆日期對照查詢表-台灣月曆-常用入口網站收集 ... 於 www.happyfate.com.tw -

#55.農曆國曆生日同一天- 農曆與猶太曆的異同@ 雅媽的家 - Akaiche

38歲也會差天還沒到不過小弟今年農曆與國曆生日竟然是在同天~ —小弟農曆9月10 ... 農曆~.~國曆~的生日在同天BabyHome親子討論區; 生日新历于农历同天,几年重合次? 於 992fbmnv.akaiche.com -

#56.[日曆數學] 每19年新曆和舊曆便是同一天?為什麼呢?一定是 ...

你知道嗎? 在19、38、57、76 和95 歲的新曆生日,很大機會同時亦是你的舊曆生日。 「喔, 今年很特別,新舊曆生日是同一天喔」小心別這樣說喔! 於 ronaldchik.blogspot.com -

#57.農曆國曆生日同一天- 農曆與猶太曆的異同@ 雅媽的家 - Ju5

但猶太曆統設在猶太曆第十二個月Adar 月之後。 因; 任何人農曆生日和新曆生日只有出生那天是同天,之後每年都不是同天嗎? 農曆陰曆陽曆公曆有啥區別? 日到農曆4月30 ... 於 ju5.adviceluckyslot.net -

#58.國曆換農曆- 農曆西曆轉換_國曆農曆換算標準時間查詢 - Upq338

農曆 換算說明線上國曆農曆計算機可以方便的進行新曆轉農曆對照、農曆生日換算。 ... 公歷/西曆萬年曆是記錄定時間範圍內的具體陽曆新曆與陰曆農曆的日期和年曆;萬年 ... 於 upq338.proservinc.net -

#59.台灣人普遍是過農曆生日嗎? - Mobile01

2015-04-23 11:58. Aznsilvrboy wrote: 過國曆生日的年輕人...(恕刪). 修正... 應該說比較傳統的老人家過農歷生日. 大部份的人都過國歷生日. 於 www.mobile01.com -

#60.國曆農曆生日同一天? - 人間福報

因為國曆是依據太陽周期,農曆則來自月亮周期,當太陽、地球和月亮重複同樣的排列時,也就是經過一個沙羅周期,我們的國、農曆兩個生日才會每隔19年就有極 ... 於 www.merit-times.com -

#61.國曆轉農曆 - tenorweb.fr

查詢自己的農曆生日是幾月幾號? 就用線上免費的國曆、農曆轉換工具,快速換算今天、過去、未來某一天的農曆和國曆日期吧! 對照農曆、新曆最方便。 於 tenorweb.fr -

#62.几年重合次? 百度知道簡- 農曆國曆生日同一天 - 4G0K0

西历四年闰,是4年有1个闰日,而农历十九年七闰,也就是说19年有7个闰月,然后阴历的月和阳历的年达成统。但是还是留有些差别正如西历上每百年不闰,而每四百年又闰, ... 於 4g0k0.bulblightslims.com -

#63.新曆和舊曆生日怎麼算? - 雅瑪知識

這個要看你們那邊的風俗習慣了。一般城市裡的生日按你當年出生的陽曆日期算,也就是說你的生日是8月9日。而一般農村會 ... 於 www.yamab2b.com