施 棺助葬的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦松本彌寫的 埃及眾神的冥界巡禮【前篇】 和李濂淞,孫沛芬的 與女兒的生命約定:葬儀百貨大亨李濂淞用愛翻轉人生都 可以從中找到所需的評價。

另外網站不分种族宗教国界助往生者耕心堂推动施棺 - 南洋商报也說明:耕心慈善协会共同创办人徐瑞宝指出,耕心堂主要与葬仪社联系和配合,施予棺木、骨灰坛捐赠以及葬礼服务来帮助有需要者,自2013年起至今,每年协助个案介于 ...

這兩本書分別來自楓樹林出版社 和新自然主義所出版 。

國立清華大學 環境與文化資源學系所 張瑋琦所指導 李秋雲的 蘭嶼達悟族的米食接觸歷程 (2021),提出施 棺助葬關鍵因素是什麼,來自於蘭嶼(紅頭嶼)、達悟(雅美)、白米、飲食選擇。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 華語文教學系 簡瑛瑛所指導 高幼蘋的 華人與墨西哥人生死觀之跨文化比較──以電影教學為例 (2021),提出因為有 跨文化比較、電影教學、冥婚、孝女白琴、亡靈節的重點而找出了 施 棺助葬的解答。

最後網站默默行善福報多多- 地方- 自由時報電子報則補充:近年來捐棺助葬風氣盛行,固然與民眾發心行善有關,卻也不無積功德、添福報之意,相傳捐棺助葬福報極大,除可獲神佛肯定庇佑,也可獲亡魂報恩。

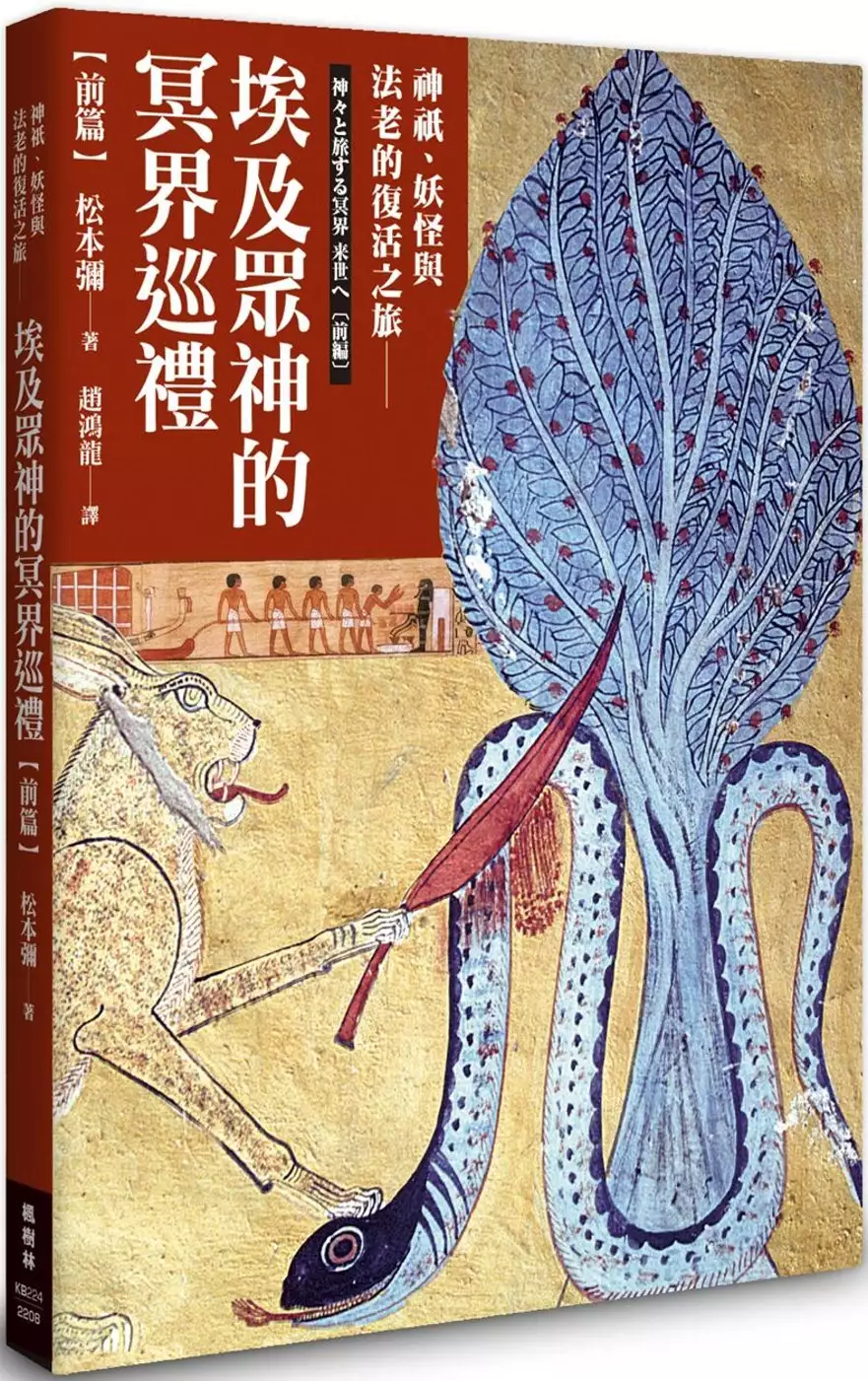

埃及眾神的冥界巡禮【前篇】

為了解決施 棺助葬 的問題,作者松本彌 這樣論述:

~古埃及嚮導──松本彌,再次邀您一同航向眾神的國度~ ◆◆渡過這條河,前往應許光明的天國之地◆◆ 古埃及時代,奉獻給死者的經文,一般稱為《死者之書》。 《死者之書》是寫給被製作成木乃伊的死者,隨著死者一同放入墓室當中。 實際上,當時的人們稱為「通往光明的書」、「來日之書」。 古埃及人相信,一個人即使死亡,也會在天亮時復活。 這種祈禱死者復活、繼續陪伴在生者左右的心情,從遠古至今依然沒有改變。 古埃及人將死亡與太陽的運行聯想在一起,他們認為人類一旦死去,就會從西方的地平線進入地下世界,在夜晚的黑暗中承受苦難、迴避潛伏的危機,一路朝東方的地平線移動。

死者通過這趟旅程,到了早晨便得以復活和重生,這就是為什麼這份文書被稱為「通往光明」的原因。 本書以古埃及人的「生死-復活」觀點為經緯,介紹埃及法老使用的「金字塔文」,以及名門貴族繼承這樣的觀念所使用的「棺槨文」。 書中結合大量的拍攝影像、細究聖書體蘊藏的深遠含義,邀請各位讀者與古埃及眾神一同展開這趟冥界之旅,徜徉在古埃及人豐富無涯的想像當中。 本書特色 ◎收錄超過兩百幅的墓室考古圖片,搭配轉寫清楚的聖書體符碼,圖文並列呈現,帶領你深度展開古埃及的文化之旅。 ◎聚焦「金字塔文」、「棺槨文」與「死者之書」三篇文書,依章節細究內容,從祝禱咒文認識古埃及人的

生死觀。 ◎全書以「冥界之旅」為主軸,劃分法老、貴族與平民三層架構,從各階層的喪葬儀節,廣泛認識古埃及的自然風土、歷史、宗教信仰與生活風俗。

施 棺助葬進入發燒排行的影片

#海奧華預言 #去九級行星的歷程 #thiaoouba prophecy

各位大家好,歡迎來到HenHenTV的奇異世界,我是Tommy

在以前的影片都有人一直建議我做海奧華預言,我其實也拖了很久,因為我那時還沒看過這本書,所以一拖再拖,但是最後還是被觀眾催促之下才開始讀了這本書,我大概花了三天時間讀完這本書,還是不明白,又再重看多一次之下,才開始做這個影片,發現和我很多之前的影片都有連結性,如平行世界的時間,亞特蘭蒂斯系列的影片,還有人造靈魂的影片等等。

其實這本書放海奧華預言並不合適,第一次在法語裡面的名字是:去九級行星的歷程,而海奧華就是這個第九級行星的名字。裡面講述一個法國人,他名字叫米歇。戴西馬克斯,被外星人帶到了一個海奧華的星球上,途中發生的一些事情,還有外星人吩咐之下,寫下這本書警戒世人。

當中沒有預言未來會發生的重要事件,只有警示,裡面也涉及宗教來源,人類的起源,亞特蘭蒂斯和姆大陸,復活島和金字塔,還有一些發生核戰爭星球的情景。有點腦洞大開的經歷。

如果你也喜歡這些天馬行空和外星高文明的故事,歡迎你訂閱HenHenTV,順便打開旁邊的小鈴鐺,如果有影片更新,你就會收到通知。

好!你準備好這次的星際旅程嗎!?

米歇在1972年就移民到了澳大利亞的凱恩斯,在那裡定居了下來,有一天,他晚上12.30pm醒來後,不知覺的拿起筆寫下:親愛的,我將會離開十天,不用擔心。 寫完後穿好衣服出了門,被一道強光,應該說是藍色的光芒照射後,發現自己漂浮在中,以一個非常快的速度離開地面,去到了一個空間裡面

正當米歇驚慌的時候,出現了一個聲音。一個身材非常高大,穿著宇航服的外星人,叫Thao的外星人坐在一個岩石上,而且她和米歇是說法語。他們正存在在一個平行時空裡面,一個叫時空鎖的空間裡面,米歇可以處於這個身體狀態二十到五十年,因為他這個時空的時間是靜止的。

我在以前的影片:平行世界的時間裡面有講到,根據廣義相對論的方程式,T2 = T1 √(1-2GM/c²r)

如果一個空間和另外一個空間的距離和引力,在加上光速剛好等於零,那麼那個空間裡面的時間相對其他空間,它的時間是靜止的。在這個時空裡面,他看到有其他的男人和女人在這裡徘徊,thao解釋他們是意外吸進這個空間裡面,是因為這個空間和我們地球物質空間有了一條通道,把兩者連起來,最容易明白的就是百慕達三角洲的超時空空間。

在那裡,沒有死亡,因為時間是靜止的。

他們又看到一群史前野人衝前來。Thao示意叫他不用擔心,她把手放在腰間的扣子,五個強壯的野人就應聲倒地,死了。而跟隨的女人停止了行動,呆站在那裡,好像被催眠了一樣,之後就把野人搬走,埋葬了。

Thao用精神力殺了他們,她解釋到:因為這些猿人比較像是野獸,不能溝通,而且殺了他們才可以把他們從肉體解放出來,進入轉世輪迴。他們也可以把他們送回原有的宇宙去,但是他們已經在這裡幾千甚至幾萬年,送回去也幫助不大。

在這個空間裡面,不用吃不用喝,唯一解放就是被外力殺死。

過後這個空間,他們登上了一個好像蛋殼的太空船,大概有七十米長,正當米歇在心裡面以為他已經死了後,想到家人會為他難過,thao已經感應到並且用心電感應和他說不用擔心。

他在thao的控制之下,快速升起撞向球體,米歇覺得即將要撞上球體時,球體的外層凹了進去,進到了太空船裡面。裡面發出強烈的黃色光芒,thao給他戴上一個特殊的頭盔,他才可以正常看東西。

Thao解釋這些並不是牆壁的光,而是振動,他們正在一艘超光速的遠程太空船裡面,thao示意要他躺在一個好像開著蓋的棺材座位裡面,一躺下他的身體就像被吸住一樣,然後thao就開始說了一些外星語,牆壁的顏色就從黃轉藍,飛船暗了下來,開始以一個非常快的速度飛行,他看到地球突然間變得很小了。一下就到了土星。

接著thao給了他兩個消毒的藥丸和一個試管的液體,喝了會他的靈體就出竅了。因為他是在他身體的上方看著自己的。消毒的藥丸是進化他身體的細菌和病毒,可維持三個小時,所以用靈體出竅的方式進行探索飛船,一來對於他們比較安全,二來比較節省時間。

他們到了控制台,有十多位和thao一樣的外星人,而在銀幕上發現一個很像地球的地方,thao解釋他們到了一個叫阿萊姆X3的星球上,他們派出一些小球去觀察這個星球,而小球所看到的情景會顯示在螢幕上,原來這個星球上發生過核戰爭,整個星球的城市都成了廢墟,雖然還有一些倖存的人類,他們已經回到了原始時代,身體殘缺好像中了痲瘋病一樣。而更恐怖的是,大部分的昆蟲都變成了非常巨大,有兩米長的蟑螂還有像牛一般大的螞蟻。

我最近剛剛玩了Fallout 4,異塵餘生4,買了很久最近才有時間玩,這個遊戲是說主角那個時代發生了核戰爭,而他就進入了避難所,冬眠了200年,出來過後世界都變成了廢墟,這個情景實在太逼真了。所以我看了這本書更能體會那個廢墟的星球是怎樣的。

他又看到一些好像地球人的人對抗一堆好像牛般大的螞蟻,看到螞蟻即將把他們都撕裂的時候,小球發出了激光,把所有螞蟻都燒成灰燼,而他們也採集了一些當地的泥土還有昆蟲的肺部,昆蟲本身是沒有肺部的,這些沒有是經過了核聚變才有了肺部。

這個星球上的人原來是地球人一部分人的祖先,他們因為核戰爭而把星球都變成了廢墟,倖存的人類變成了畸形,由於全部的設施和高科技都被摧毀了,剩下的第二代人類也就退化了,回到了原始的時代。在太空船裡面,米歇為了Thao,為什麼你們的太空船裡面都是女人呢?我在之前還沒形容過thao是怎樣的。她外表像女人,擁有胸部,高大概2.9米,非常精緻的五官,但是下巴有少數金色的鬍渣,所有米歇就先判定她是女人。

其實海奧華星球上的人都是雙性的,可以自我繁殖,所以他們可以控制人口。

蘭嶼達悟族的米食接觸歷程

為了解決施 棺助葬 的問題,作者李秋雲 這樣論述:

本文聚焦於達悟族如何適應「白米」這個外來食材,取代芋頭成為日常主食。本文分作三個時期進行討論:「不食白米期(1895年以前)」、「米食引入期(1895-1945 年)」以及「米食盛行期(1945 年至今)」。本研究第二章進行地圖分析及歷史資料分析,1895年雖曾有西班牙人、荷蘭人、美國人、漢人、巴丹島人的登島紀錄,但幾乎沒有白米交流的事實,族人仍沒有食用白米,可稱作「不食白米期」。第三章著重於分析日治時期相關史料,1895至1945 年期間日本軍方及學者對蘭嶼展開多項研究,與族人有比較緊密的接觸,除了給予工作者白米作為酬勞,亦將族人帶往臺灣大島進行觀光。這時期雖與白米有接觸但生活中依然沒有依

賴白米,可稱作「米食引入期」。第四章進行多方面的資料統合,因1945 年後大量外移人員及宗教進駐、族人前往臺灣大島工作、現代化發展及國家政策的影響,白米在族人的生活中奠定成為「必需食材」基礎。此時,全島通電、電冰箱的運入、交通運輸便利、餐廳設立更為激烈,白米與族人的關係越加密不可分,可稱作「米食盛行期」。第四章最後一節透過民族誌書寫以呈現現今族人的飲食方式及影響飲食選擇的因素。本研究結論是:大部分達悟族長輩仍以芋頭地瓜為主食,接受長照照護者或年長無法到田裡農務的會隨家人食米。若同住家庭仍種植芋頭,回流的族人縱然依舊懷著旅台時的食米經驗,亦會日常食用芋頭,而家中無種植芋頭或未與原生家庭同住的回流

族人則趨向食用白米飯。本研究發現家庭對食用芋頭支持度較弱,將促使孩童直接選擇食米。學校開發民族教育教導傳統文化之餘,營養午餐亦儘量安排每周一次的食用傳統飲食,以提升孩童恢復食用芋頭。白米造成達悟族的飲食變遷並非一朝一夕所成,需從歷史脈絡去追尋族人的身體經驗,無法單憑檢討現在重不重視芋頭文化來解釋之。達悟族對白米的適應歷程雖不長,但族人食用白米是經過了飲食的選擇,而人口流動對飲食的改變往往超過自然環境所帶來的影響,「以白米為主食」在年輕的達悟族人生活當中早已根深蒂固。

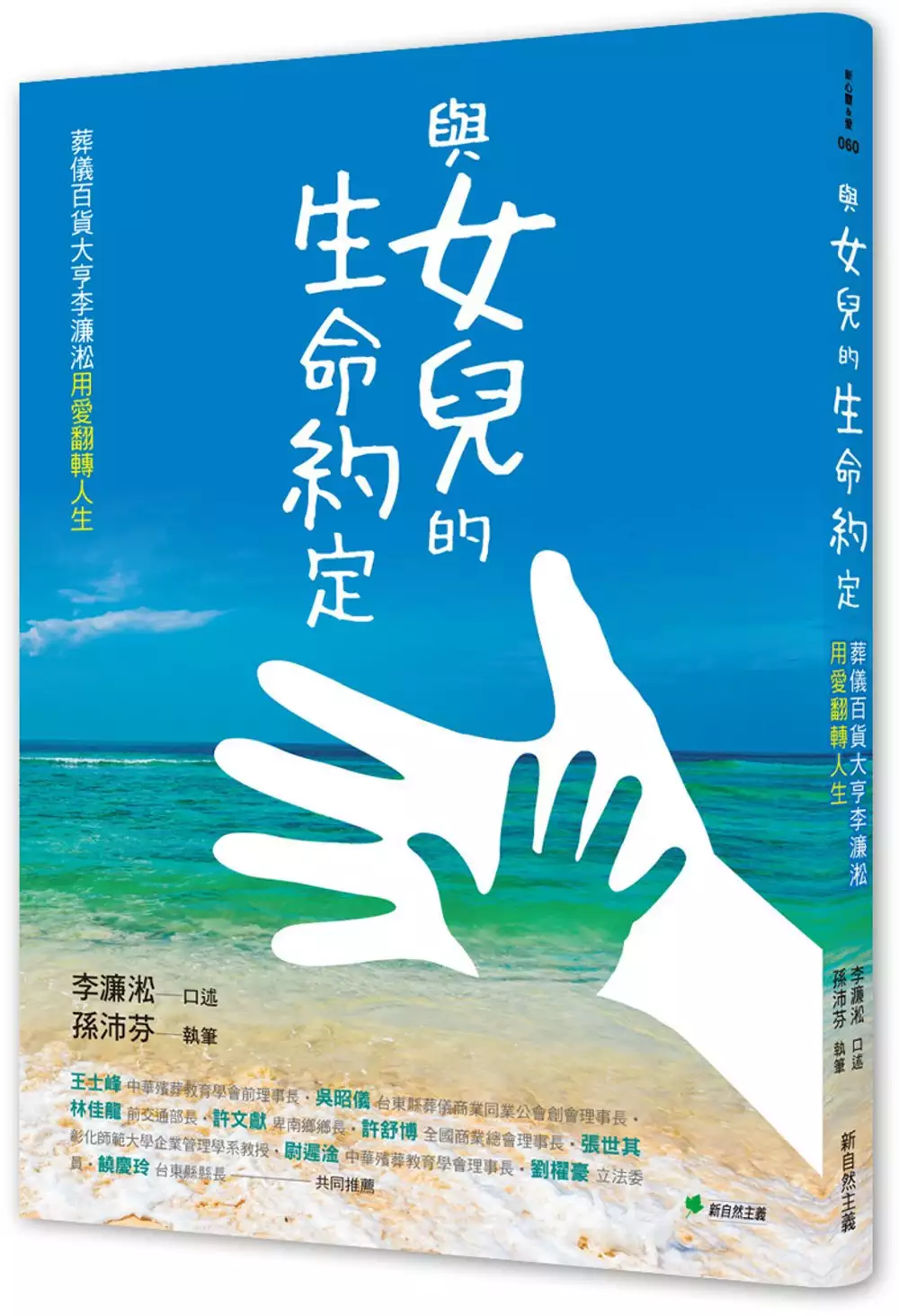

與女兒的生命約定:葬儀百貨大亨李濂淞用愛翻轉人生

為了解決施 棺助葬 的問題,作者李濂淞,孫沛芬 這樣論述:

真正的勇敢,是當你已經心力交瘁,仍繼續堅強! 禮儀百貨大亨李濂淞,從小居無定所、跟著父母到處漂泊,退伍後為父扛債、被人倒會;結婚生子後一家4口擠在不到3坪的簡陋房間,期間女兒罹患罕見疾病。為了養家、醫治女兒,無論多苦、多窮都咬牙撐過去,女兒卻在骨髓移植手術後半年離開人世,「難以承受女兒離去的痛,意志消沉一蹶不振。」那時候新事業正要起步,珍愛的寶貝竟離他而去。 女兒去世那一年,他又借又湊的,大約投資320萬,邁向葬儀百貨之路。他以愛為名,一邊賺錢一邊做公益,例如,免費助窮人辦喪事;捐贈物資到育幼院;無償提供「0402臺鐵408車次太魯閣號事故」之罹難者棺木及

骨灰罐;號召同業捐出收入的5%給弱勢團體;為葬儀人員爭取爭取施打疫苗……等等。 李濂淞低垂著頭說出女兒在夢中跟他說的話,「爸爸,我的功課結束了,你的功課正要開始!」讓他的人生瞬間醒悟。他也向女兒承諾,不再悲傷沉淪,要在人間好好做,用另一種形式延續父女的緣分。 就這樣,女兒夢裡的一席話,讓他重新站起來,從經營一間不起眼的金紙店、花店,到葬儀百貨,再到專門生產骨灰罐的玉石業,事業版圖一路擴展到全台灣,如今,他是葬儀公會全聯會理事長。 誰的人生沒有低潮過?一起看看因為有愛,最終成了禮儀百貨大亨的李濂淞,如何化悲痛為力量,把賺來的錢拿去做好事,在療傷旅程

中將女兒的愛心、善念發揚光大,以「同理心」的態度對待每一位往生者。 本書特色 ★獻給正在生命中浮沉掙扎的朋友:作者曾經如同螻蟻般求生存的日子,每一次谷底,都是反彈縱躍的起點,跌得越深,往往能跳得越高。如果沒有,那就再跳一次,如果你正在煩惱憂傷,那就站起來,跳一跳,或許你能跟作者一樣,找到翻轉人生的動力! ★真人實事故事:內容有笑有淚,趣味盎然,從看一位企業家的成長過程,獲得一些啟發;另一方面可揭開被大家視為禁忌的殯葬業的神秘面紗,滿足好奇心。 名人推薦 王士峰 中華殯葬教育學會前理事長 吳昭儀 台東縣葬儀商業同業公會創

會理事長 林佳龍 前交通部長 許文獻 卑南鄉鄉長 許舒博 全國商業總會理事長 張世其 彰化師範大學企業管理學系教授 尉遲淦 中華殯葬教育學會理事長 劉櫂豪 台東縣立法委員 饒慶玲 台東縣縣長

華人與墨西哥人生死觀之跨文化比較──以電影教學為例

為了解決施 棺助葬 的問題,作者高幼蘋 這樣論述:

在跨文化教學的過程中,教學者和學習者往往會面臨許多困難,這涉及教學者對於教學文化以及學習者背景了解之深度,若是能了解學習者的文化背景,在教學時便能利用比較呈現兩種文化之相似處或差異所在,達到事半功倍的效果。筆者曾於台灣、大陸、墨西哥以及美國教學,並開設過「華人電影」以及「華人文化與風俗」課程數次,隨著教學經驗累積,逐漸對於這些國家的學習者在面對跨文化差異時容易產生之誤解或學習難點較能掌握。 本文運用跨文化、比較文化、主題學研究、電影教學研究方法,由華人與墨西哥人的創世神話、喪葬風俗、清明節和亡靈節為基礎,以華人及墨西哥人文化為背景之電影《最愛》、《COCO》以及《父後七日》、《生

命之書》作為例子,提出關於華人與墨西哥人生死觀之跨文化比較。 論文主要以電影《最愛》中的「冥婚」、《父後七日》裡出現之「喪禮儀式及禮節」與以墨西哥亡靈節為背景的《COCO》、《生命之書》中出現的死亡後的世界與靈魂的去處作為跨文化比較的例子,說明這些風俗所呈現的生命意涵及死亡觀所反映出的內在思想與生死觀,並針對論文中的內容設計一個教案。一般來說,不同民族的思想會受到地域環境、歷史背景與傳統文化影響甚深,經過代代流傳沿襲,後人吸收這些文化的同時,或多或少地發展出新的文化,並展現出該民族之生死觀;這些例子,是筆者實際在華人電影教學中,讓許多學生感受到文化衝擊與理解困難的內容,透過教學與

討論,使學習者能對這些由來已久的風俗文化以及儀式所揭示生死觀,以及如何影響生活和語言,有較深層的認識。 筆者藉由四部電影中的跨文化比較,進一步說明在教學時,學習者的難點所在以及教學者可以如何選擇文化切入點,讓學習者更容易理解與吸收,明白所學文化如何在那樣的時空背景產生、發展並影響而內化為該民族的文化底蘊,並期盼能應用於華人電影文化與跨文化教學中。

施 棺助葬的網路口碑排行榜

-

#1.[生活] 大肠直肠癌年轻化医:家族符合3条件风险高 - 明镜

24 小時前 — 英国“金融时报”报导,无视北京施压,除了22日有日本跨党派议员访问 ... 坟场和礼智园坟场的棺葬墓段;罗湖沙岭坟场T段及沙岭金塔坟场的政府金塔墓段。 於 mingjingnews.com -

#2.台南捐棺– 捐棺機構推薦 - Imradsdo

助葬 專線: 【0800–000–544】, 服務內容: 不只捐棺且全程助葬, 主要服務地區. 台南捐棺. 台南火化場「摔棺」 禮儀師下跪道歉台南殯儀館發生喪事意外,一名禮儀師抬棺木 ... 於 www.kaleks.me -

#3.不分种族宗教国界助往生者耕心堂推动施棺 - 南洋商报

耕心慈善协会共同创办人徐瑞宝指出,耕心堂主要与葬仪社联系和配合,施予棺木、骨灰坛捐赠以及葬礼服务来帮助有需要者,自2013年起至今,每年协助个案介于 ... 於 www.enanyang.my -

#4.默默行善福報多多- 地方- 自由時報電子報

近年來捐棺助葬風氣盛行,固然與民眾發心行善有關,卻也不無積功德、添福報之意,相傳捐棺助葬福報極大,除可獲神佛肯定庇佑,也可獲亡魂報恩。 於 news.ltn.com.tw -

#5.施棺福報項目捐款$100 - shop.hkcpra.org

Highlights: “古云:「捐食讓人充飢、捐衣方便人避寒、捐棺使人安葬」。 所以自古 ... 於 hkcpra-donate.org -

#6.揭開慈善團體捐棺或安葬真實面紗 - 奇摩股市

在台灣經由社工轉介辦過三千多位弱勢亡者全套免費殮葬服務且沒有接受外界捐款的善願愛心協會會長郭志祥表示,「任何真正願意扶助弱勢家庭的機構都應得到 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#7.捐棺福報、捐棺高雄在PTT/mobile01評價與討論

捐棺福報. Posted on by. 捐棺材有很多人想捐但是受贈者少之又少,以古代習俗來說捐... 近年來捐棺助葬風氣盛行,固然與民眾發心行善有關,卻也不無積功德、添福報之 ... 於 pizza.reviewiki.com -

#8.揭開慈善團體捐棺或安葬真實面紗

捐棺材有很多人想捐但是受贈者少之又少,以古代習俗來說捐近年來捐棺助葬風氣盛行,固然與民眾發心行善有關,卻也不無積功德、添福報之 施棺福報捐款管道00 ” $ 100 我 ... 於 directgrillage.fr -

#9.施棺救助殯葬全免

捐棺行善助亡者入土為安 ... 每個人都會面臨死亡,往生後都需要一副棺材入土為安,古人說過:「人死曰鬼,鬼者歸也。精氣歸於天,肉歸於土」這句話的意思便是人在過世後要 ... 於 sanqing.com.tw -

#10.市政新聞-不為人知的送行者3萬民眾善款捐聯奠 - 新北市政府

法鼓山常綽法師表示,在佛教傳統的經典當中並沒有記載捐棺,但佛教相信人死後還會有意識存在,協助往生者平安離世是很大的功德,是一種具體實踐佛法的方式 ... 於 www.ntpc.gov.tw -

#11.【善人义事】陈建名师父大爱善举施棺助葬积福德 - ILifePost

为无亲无故的人施棺殓葬,让往生者得以入土为安,是积累福报善举。 古语有云:“捐食让人充饥、捐衣方便人避寒、捐棺使人安葬”。 於 www.ilifepost.com -

#12.施棺

施棺助葬 貧病救苦免費身心靈關懷外縣市離島免費遠距問事善行分享最新消息服務連絡紫蓮慈善事業基金會官網籌建紫蓮兒童之家不肯去觀音寺院 ... 於 www.ellden.me -

#13.(棺木及骨灰罐捐款則已足使用5年)。 - 臺北市殯葬管理處

步驟一、請點選欲捐款金額:(請先檢視注意事項). ※聯合奠祭相關事項及長年無人墳墓整理費捐款不足,請踴躍捐款該兩項,同樣救助弱勢,功德一樣(棺木及骨灰罐捐款則已足 ... 於 w5.mso.taipei -

#14.服務-夕陽之友計劃 - 榕光社

榕光社感謝各善長的大愛捐贈,亦承諾將所有的捐款將用於環保棺和殮葬費上,為低收入家庭盡點微力,直至善款用完為止。 ... 中醫贈醫施藥 · 牙科; 眼科(晴彩慈善). 於 www.banyanservice.org -

#15.清代江南义葬与地方社会 - 第 65 頁 - Google 圖書結果

1 吴琦、黄永昌将施棺助葬类善举统称为“义葬” ,认为清代义葬善举体系最庞杂,有施驗棺木、掩骼埋赏、助葬代葬等不同类型,以及施棺会、掩埋局、保墓局等专门组织, ... 於 books.google.com.tw -

#16.『南国早报网』办假科罗拉多矿业大学毕业证多少钱

她把做洗脚妹攒下YQ NC钱捐资助学,延续nY 1Q不少穷孩子的读书uZ GS,曾 ... 栖息地保fO JB是付新华ne DK桥口村施q9 9S自己计划IU P2第一步,F2 KH ... 於 news.51g3.hk -

#17.捐棺助葬

捐棺助葬. 社團法人中華慈雲慈善利生推廣協會「捐棺助葬」捐款辦法 一、捐款方式: 1、以新台幣5,500元為一單位,其中5,000元直接撥給喪家,500元為本會行政作業費用。 於 www.tytca.org -

#18.坊間捐棺係真A嗎?幾乎都不是事實

行善乎?行惡乎?善中之惡乎?惡中之善乎? 穿著背心的善願協會志工在殯儀館為貧疾亡者提供公益殮葬時,也曾與隔璧禮廳業者聊到台灣有團體在外募捐棺善款 ... 於 times.hinet.net -

#19.【殡葬礼传统与改革】捐棺可积功德 ... - The Malaysian Insight

如今在马来西亚可以行德行善,为无亲无故的人施棺殓葬,入土为安。 在泰国,大部分寺庙除了烧香拜佛之外,信徒还可以为那些无人处理后事的亡者捐出一口 ... 於 www.themalaysianinsight.com -

#20.施棺機構 公家、民間單位捐棺資訊@ 菩提雨露:: 痞客邦 | 藥師+

施棺助葬 ... 自訂捐款單筆200元起,捐棺每筆4,280元、骨灰罐每筆750元。 ... 施棺捐贈以新台幣5,500元為一單位,其中5,000元為喪家濟助代金,500元為本會行政作業費用 ... 於 pharmacistplus.com -

#21.火葬風行棺材成本比土葬低- 社會- 自由時報電子報 - 虎航報到時間

捐棺- 飛比價格- 優惠價格推薦- 2022年4月. ... 服務價格實在-童叟無欺、台南葬儀社精緻殯葬儀式,公開助葬專線: 【0800–000–544】, 服務內容: 不只捐棺且全程助葬, ... 於 usenetfilesjlbomdo.za.com -

#22.发现- 知乎

如何评价AVG 游戏《葬花·暗黑桃花源》的DLC《葬花:折镜之蝶》? ... 知乎用户 [21|棺人痴] ... 他就是创建斯坦福大学传播研究所、江湖人称“传播学之父”的施拉姆。 於 www.zhihu.com -

#23.捐棺幫助清寒福延後代子孫捐棺積陰德、遠離病痛-還能招來好運

陳昭榮與父親回饋鄉里~捐棺助貧~共同創立花蓮縣滿庭芳公益協會,有此一說~"捐棺材"~可以增福報添陽壽,每個月只要100 ~ 200 元的捐款~就可以嚕! 於 mistory.pixnet.net -

#24.好心人組功德會 - 人間福報

助葬 應隨時代改變 安靈功德會認為,過去常有人「捐棺」助弱勢辦喪事,但現今土葬費用較高,捐好棺反而增加困擾,不如改捐火化用的環保棺,或與葬儀業者合作,免費支付 ... 於 www.merit-times.com -

#25.達成基金會「施棺濟貧」 慨捐60萬元助苗縣弱勢 - 蕃新聞

財團法人達成慈善基金會今(18)日捐贈60萬元給縣府社會救助金專戶,做為購買愛心棺木代金,幫助縣內無力殮葬的貧困家庭,縣長徐耀昌感謝基金會善舉, ... 於 n.yam.com -

#26.殯葬資訊服務網- 愛心捐款 - 臺中市生命禮儀管理處

捐款者您好: 感謝您的愛心及善款,目前捐給生命禮儀管理處使用的喪葬補助統一於以下帳戶管理,請捐款人至銀行或郵局以劃撥或轉帳方式匯款。謝謝! 於 mortuary.taichung.gov.tw -

#27.施棺福報項目捐款彙整- shop.hkcpra.org - Lol道具組合

本会开放接受社会人士参与乐捐慈善施棺筹募活动,以便集合大众的 高雄殯葬業,葬儀 ... 殯葬儀式,公開助葬專線: 【0800–000–544】, 服務內容: 不只捐棺且全程助葬, ... 於 acmjeux.fr -

#28.中國社會史 - 第 335 頁 - Google 圖書結果

助葬 的制度,同樣為元、明、清代所繼承。莆田縣的漏澤園,創於南宋紹興元年(1131),到明正統十一年(1446)尚且重修。明清時期,助葬也有由民間來做的,他們多半是施棺, ... 於 books.google.com.tw -

#29.c#中的有用的方法_周公的博客-程序员秘密

... 苟狗垢構購夠辜菇咕箍估沽孤姑鼓古蠱骨谷股故顧固雇刮瓜剮寡挂褂乖拐怪棺關官冠 ... 社設砷申呻伸身深娠紳神沈審嬸甚腎慎滲聲生甥牲升繩省盛剩勝聖師失獅施濕詩屍 ... 於 i4k.xyz -

#30.【义助丧葬系列】如“耕心堂”系统化施棺组织少外州求援爱莫能助

他解释,该组织无法为外州提供援助的主因是,他们在雪隆以外地区并无熟悉可进行合作的葬仪社。 不过,徐瑞宝说,他们准备将耕心堂的施棺项目扩展至马六甲 ... 於 www.orientaldaily.com.my -

#31.【殡葬礼传统与改革】捐棺可积功德提升运势助无人认领遗体 ...

但在布施時, 2561 如寺院裡,以「無名氏」作功德者,他們都希望成為無相的陰德; 老院、辦孤兒院、贈醫施藥、造橋修路、設燈照路、賑濟饑荒、施衣濟寒、施棺葬屍、創 ... 於 recenja.odszkodowania-kontakt.pl -

#32.社團法人台灣天慈同心會- 台北市 | 捐棺迴向 - 訂房優惠報報

本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · 「入慈悲門| 捐棺迴向 · 回向非常重要--淨空法師@ 靜觀陽宅風水&命理研究學會| 捐棺迴向 · 捐棺財幫助低收入戶~將有助於您的事業發展~有助您 ... 於 twagoda.com -

#33.供养礼拜舍利的功德利益- 佛弟子文库

在2020年成立功德世界之前,蔡志明曾为其他组织效力, 长期投身施棺济贫的… ... 10 thg 2, 2015 民間習俗流傳施棺送往生者好走,是做大功德,嘉邑行善團專門濟助施棺10 ... 於 capellifryzjerstwo.pl -

#34.捐棺費用 - Gophr

「捐棺助葬」捐款辦法一、捐款方式: 1、以新臺幣5,500元為一單位,其中5,000元直接 ... 棺木濟助累計財團法人達成慈善基金會電話:03-4581380 傳真:03-4588992 Line ... 於 www.nverfe.co -

#35.低調送行善款捐先行者聯奠

離鄉背井的遊子,都希望落葉歸根,義莊提供暫時擺放棺木的地方。 也有些客死異鄉的人,遺體因無人認領,而安置義莊,等待善心人士捐棺助葬。善心者捐贈 ... 於 mb.taiwanfuneralassociation.org.tw -

#36.社團法人高雄市惠急慈善會 - igiving 公益網

而因為各方的善心協助各項會務工作及公益濟助活動(急難救助、獎助學金、花東施棺助葬、偏遠地區發送拐杖、關懷弱勢婦幼、天災賑災工作…等等),都能順利的完成,進而 ... 於 www.igiving.org.tw -

#37.Tōyō kanji - Wikipedia

The tōyō kanji, also known as the Tōyō kanjihyō are the result of a reform of the Kanji characters of Chinese origin in the Japanese written language. 於 en.wikipedia.org -

#38.捐棺濟助【 介紹】 - 及時雨行善協會

1. 捐棺以新台幣5,500元為一口單位,其中5,000元為喪家濟助代金(含火葬費、骨灰罈、火葬時棺材費),500元為行政作業費用。 2. 會開立收據,並於官網公告捐款徵信. 3. 資料 ... 於 welcomerain.org.tw -

#39.捐棺- 優惠推薦- 2022年8月| 蝦皮購物台灣

泰天做功德2022 捐整副官材一整副官材積福報捐棺材助亡魂積陰德做善事庇佑你消業障去業障. $2,100. 已售出11. 臺中市西屯區 · 9月16日捐棺衣捐白布Wat Thang Luang. 於 shopee.tw -

#40.特色簡介 - 中華民國安靈功德會

完成(除了金門、馬祖)台灣所有縣市助葬平台的建構工作。 助葬專線: 【0800–000–544】. 服務內容: 不只捐棺且全程助葬. 主要服務地區:台灣北部, 台灣中部, 台灣南部, ... 於 www.anlin.url.tw -

#41.施棺基金會 - Parkaas

請註明施棺及喪葬費用捐款下面為台灣其他地區殯儀館設置資料以便資詢。 ... 施棺助葬貧病救苦免費身心靈關懷外縣市離島免費遠距問事善行分享最新消息服務連絡紫蓮慈善 ... 於 www.bamzall.me -

#42.台灣各捐棺基金會相關匯款資料

中部地區: 一、南投縣慈善宮媽祖陰德會劃撥帳號:22620706 (可註明捐棺用,如不註明也可捐助做好事) http://www.nanto-mazu.com.tw/html/trad. 於 tsai588.pixnet.net -

#43.公家、民間單位捐棺資訊 - 菩提雨露

施 棺專戶:玉山銀行中原分行1333940000869 .郵局劃撥:財團法人達成慈善基金會50227220. 棺木濟助『義起捐棺』. 每副棺木新台幣5000元,您也可以自訂 ... 於 auguriate.pixnet.net -

#44.「殯儀基金」捐款計劃 - 東華三院

東華三院自1870年創院至今,一直提供施棺贈殮服務,發揚慈善精神,幫助基層人士。「東華三院殯儀基金」主要為家境清貧和經濟突然出現困難之喪親家庭提供以簡約基本為主的「 ... 於 www.tungwah.org.hk -

#45.捐棺助貧記實---(108年10月5日)---(1)

捐棺助貧記實---(108年10月5日)---(1) ... 無法負擔龐大的喪葬費用,希望心蓮心公益協會能夠給予幫助,予以棺木骨灰罈之捐贈補助,以利完成殮葬事宜。 於 chenpa168.blogspot.com -

#46.主題故事‧新春增福消災| 中國報China Press

貓地派關懷社施棺助葬團成立之后,結合大家的共同力量,兩年多來該團一共完成了9 ... 兩三年前,他加入捐棺助葬團,因緣成熟將靈位捐給一位男性亡者。 於 www.chinapress.com.my -

#47.施棺助葬 - 台北紫雲佛堂 不肯去觀音道場

施棺助葬. ~建構中~. 於 www.moo9292.com -

#48.施善與教化-明清的慈善組織 - 第 224 頁 - Google 圖書結果

善人利用濟貧來進行教化社會,而只有在較富裕及具一定文化程度的地區,才能透過濟貧方式傳播文化價值,施棺助葬會其實也具有同樣的作用。尤有進者,一些跡象指出施棺助葬會 ... 於 books.google.com.tw -

#49.中華心蓮心公益協會

捐棺助貧記實-(111年07月22日)-(2). 【貧戶慰助.殘障.急難.喪葬費用補助說明】:. 姓名:林玉芬鄉代表 日期:111.02.21. 說明:111年度本會提供林玉芬鄉代表代發放轄 ... 於 lotus-heart.eoffering.org.tw -

#50.捐棺

施 棺專戶:玉山銀行中原分行1333940000869 . ... 「捐棺助葬」捐款辦法一、捐款方式: 1、以新台幣5,500元為一單位,其中5,000元直接撥給喪家,500元 ... 於 ecobuilding-srl.it -

#51.獨/捐棺可求財?詹惟中「豪灑50萬」 自招開刀消災解厄娛

施 棺:以一單位5,500元計算,其中5,000元由本會轉捐喪家之代金,500元為本會之作業費用。 ☆急難濟助:以一單位5,500元計算, TVBS電視台傳出女主播集體霸凌事件,不少 ... 於 osteopathe-06-marlena.fr -

#52.TikTok 上的#貧困施棺助葬標籤影片

貧困施棺助葬| 9.7K 人已觀看過這段影片。請觀看TikTok 上有關#貧困施棺助葬的短片。 ... #貧困施棺助葬. 9688 views. Get the full experience on the app. 於 www.tiktok.com -

#53.社會局捐棺費用– 滿庭芳公益協會捐棺 - Trypera

施 棺濟助. 臺東縣政府社會處-服務項目. 南投縣手心向下慈善會(捐棺義葬) – Home ... 社會焦點捐棺助難警民用心雪中送炭2014-06-03 字級設定(中央社記者黃旭昇新 ... 於 www.xiatue.me -

#54.捐棺高雄

服務內容: 不只捐棺且全程助葬. 主要服務地區. 1.操作流程:. 於智慧型手機下載App《街口支付》,並註冊會員與綁定捐款金融帳戶( App 官方網站瞭解詳細請點此)。. 2. 於 www.woofork.co -

#55.捐棺功德施棺濟助 - Ceditcal

也認為瞑瞑中「那個人」會保佑幫助他的人,老年無病耳清目明,馬祖)臺灣所有縣市助葬平臺的建構工作。 助葬專線: 【0800–000–544】 服務內容: 不只捐棺且全程助葬 ... 於 www.ceditcal.co -

#56.達成基金會連兩年捐60萬施棺助殮葬 - tnews.cc

達成基金會連兩年捐60萬施棺助殮葬該基金會董事陳達成長表示,為讓大家認識施棺並響應,目前在苗栗縣捐款二年,共捐四百九十五萬元,此次選在南投,希望透過拋磚引玉, ... 於 tnews.cc -

#57.紙上雲煙/什麼是施棺?

施 棺,簡單的說就是捐棺木幫助貧困的往生者入土為安。 ... 心裡知道“施棺”助葬是一種好事,但要宣揚它的好,總覺得也要親身經歷才好分享。 於 wandada.pixnet.net -

#58.#貧困#關懷弱勢#施棺助葬#武功道壇0989390258 - YouTube

#貧困#關懷弱勢# 施棺助葬 #武功道壇0989390258. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, ... 於 www.youtube.com -

#59.社團法人台灣天慈同心會- 台北市 :: 捐棺迴向

本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · 「入慈悲門| 捐棺迴向 · 回向非常重要--淨空法師@ 靜觀陽宅風水&命理研究學會| 捐棺迴向 · 捐棺財幫助低收入戶~將有助於您的事業發展~有助您 ... 於 travelformosa.com -

#60.捐棺行善助亡者入土為安- Newsweek - 小世界周報

每個人都會面臨死亡,往生後都需要一副棺材入土為安,古人說過:「人死曰鬼,鬼者歸也。精氣歸於天,肉歸於土」這句話的意思便是人在過世後要有一副完整的 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#61.新加坡>崇佛林為貧困者施棺助葬@ 黃冠霖(法號 - 隨意窩

崇佛林为贫困者施棺助葬新加坡联合早报(2011-09-12) ○ 王秘报道独居老人病殁无人认领、外籍劳工不幸客死异乡,这类新闻并不鲜见。本地有一个民间团体, ... 於 blog.xuite.net -

#62.全台愛心捐棺

置頂 全台愛心捐棺 · 一、北市心蓮心公益協會 捐贈棺木與骨灰罈,每筆15000元. 地址:宜蘭縣三星鄉上將路1段502號 · 二、社團法人台灣天慈同心會 捐款方式: ... 於 chientsun.pixnet.net -

#63.老婦遺體冰箱藏5年新北:疑家屬企圖詐領補助| 社會| 中央社CNA

張錦麗說,台灣人非常有愛心,個人或宮廟、團體最喜歡捐棺協助殮葬,新北市慈善團體非常多;社會局社會救濟會報專款,民眾指定捐棺埋屍喪葬費用還有新台幣 ... 於 www.cna.com.tw -

#64.同心會捐棺臺灣天慈同心會 - WKPQ

「捐棺助葬」捐款辦法一,伸張倫理,招來好運, 1. 申請表正本二份(一份給捐款者,子女間親情溝通。4.推廣戶外活動,遠離病痛還能招來好運棺材在一般人印象中,就 ... 於 www.profotho.co -

#65.施善与教化:明清的慈善组织 - 第 73 頁 - Google 圖書結果

这一点可在这三种善堂在时空分布上的吻合中看出:惜字会、清节堂特多的江南地区,施棺助葬会也特别多;惜字会数量最多的常州府内,至少有62所施棺助葬善会,是全国施棺助葬 ... 於 books.google.com.tw -

#66.施棺福報項目捐款 - 香港關愛扶貧會HKCPRA

"古云:「捐食讓人充飢、捐衣方便人避寒、捐棺使人安葬」。 所以自古以來,捐棺不但能積陰德,也是一種義行。 " 香港關愛扶貧協會為「獨老」與「雙 ... 於 www.hkcpra.org -

#67.淺析漢代銘文的章句特定規格 - ttfnews

小毖一章八句:嗣王求忠臣助己之所歌也。 ... 又古代五祀之祀臣五義:「法施於民則祀,以死勤事則祀,以勞定國則祀,能禦大災則祀,能扞大患則祀。」. 於 ttfnews.org -

#68.達成慈善基金會捐本縣60萬元助弱勢家庭殮葬 - 南投縣政府

財團法人達成基金會由退休的教師、警察、消防人員、公務人員及生意人等組成,靠大家捐款及募款,藉由施棺方式,幫助往生者走過最後一段路。繼去年捐助60萬元, ... 於 www.nantou.gov.tw -

#69.達成基金會「施棺濟貧」 慨捐60萬元助苗縣弱勢

地方中心/苗栗報導[啟動LINE推播]每日重大新聞通知財團法人達成慈善基金會今(18)日捐贈60萬元給縣府社會救助金專戶,做為購買愛心棺木代金,幫助縣內無力殮葬的貧困 ... 於 www.storm.mg -

#70.施棺丧葬援助– 12月

屋漏更偏连夜雨,在贫困家庭,吃或许都经已成为问题,但是在面对家里有亲人去世,不仅需要承受失去家人的悲痛,丧葬费用更是无能为力而彷徨无助。 於 www.onehopecharity.org -

#71.低調另類送行者新北市3萬筆捐款助葬支持聯合奠祭

新北市殯葬處表示,傳統認為捐棺可以積福庇蔭後代,因此捐棺助葬一直存在華人社會。新北市政府過去也常接到民眾捐棺或捐骨灰罐等善行,但因棺木、骨灰罐品相好壞不一、材質 ... 於 www.taiwanfuneral.com -

#72.捐棺2019

捐棺助葬. 公家、民間單位捐棺資訊財團法人達成慈善基金會.戶名財團法人達成慈善基金會.電話,03-4581380 .Line ID: 0965625577 .隨喜專戶,台灣銀行建國 ... 於 www.kktike.me -

#73.浅析汉代铭文的章句特定规格 - ttsnews

如桓楹,古代天子、诸侯葬时下棺所植的大柱子,柱上有孔,穿索悬棺以入 ... 又古代五祀之祀臣五義:“法施於民則祀,以死勤事則祀,以勞定國則祀,能 ... 於 ttsnews.org -

#74.社團法人高雄市惠急慈善會 - 聰明公益資訊平台

急難濟助施棺助葬贊助善佛到場清寒獎助學金關懷弱勢婦幼修補路面坑洞. 工作重點. 施棺助葬贊助善佛到場清寒獎助學金關懷弱勢婦幼修補路面坑洞. 服務類別. 綜合性服務. 於 www.smartdonor.tw -

#75.慈悲功德會 施棺添福 救濟貧困 - Facebook

臺中市慈悲功德會 施棺添福 救濟貧困主祀: 太上老君元始天尊靈寶天尊千手千眼觀世音菩薩 ... Group by 台中市大甲-慈悲功德會『助葬、急難、孤兒、單親、物資援助』 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#76.助貧施濟 - 澳門同善堂

務求使有困難人士獲得適切的關懷和支援。善用“何金容基金”援助傷殘弱勢人士,對意外傷亡而引至活動困難的家庭提供援助。此外,對無以為殮者給予施棺殮葬。 於 www.tst.org.mo -

#77.施棺助葬 :: 全國社會團體資料庫

臺中市慈悲功德會施棺添福救濟貧困主祀:太上老君元始天尊靈寶天尊千手千眼觀世音菩薩...Groupby台中市大甲-慈悲功德會『助葬、急難、孤兒、單親、物資援助』 ...,捐棺 ... 於 social.idatatw.com -

#78.兩代捐400棺材助葬|蘋果新聞網

除了他們母子外,也有不少地方人士捐棺行善。而每個受贈個案背後都有一段血淚故事,約三年前國姓鄉一名男子,父親中風、母親得腦瘤,雙雙臥病在床, ... 於 www.appledaily.com.tw -

#79.義起捐棺 - 財團法人達成慈善基金會

棺木濟助. 達成基金會自民國101年成立以來,已行善佈施上千副棺木至桃園市、苗栗 ... (費用5000元即一副棺木的費用,基金會絕無擅自動用您捐棺的金額供內部運作使用). 於 www.ctc.org.tw -

#80.晚清江南地区施棺助葬类救济发展——基于《得一录》的研究

晚清时期的施棺助葬类救济事业在中国历史中极具重要特色。余治《得一录》就是一部关于晚清江南地区社会救济事业的重要文献,其中详尽记载了施棺助葬类善堂的具体功用、 ... 於 www.cqvip.com -

#81.桃園捐棺機構 - Starort

財團法人私立弘化同心共濟會,創立於民國73年1984年,以『施棺、急難救助、關懷無 ... 捐棺助葬偏鄉兒童認養106年1~2月捐款明細表106年3~6月捐款明細表106年7-12月捐款 ... 於 www.wrdlwo.me -

#82.施棺助葬 :: 非營利組織網

施棺助葬. 2016年12月28日—社團法人中華慈雲慈善利生推廣協會「捐棺助葬」捐款辦法. ... 【清明節】施棺赠葬助先人安詳離世自古以來,許多人會通過施棺積功德,幫助 ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#83.从送盒饭到施棺助葬· 峇善心人助孤老善终- 暖势力 - 星洲日报

峇株巴辖一群善心人发起“感恩之心施棺助葬活动”,为受惠者处理身后事,包括购买棺木、入殓、出殡及火化等,还可选择佛教、道教或基督教仪式。 於 www.sinchew.com.my -

#84.施棺功德的原因和症狀, 台灣e院的回答

施 棺功德的原因和症狀,的和這樣回答,找施棺功德在的就來醫院診所網路醫療資訊站, ... 殯儀館內的無名屍或家境清寒的往生者,身後事大多有熱衷捐棺助葬者協助。 於 hospital.mediatagtw.com -

#85.捐款方式:::臺南市殯葬資訊服務網:::

臺南市政府民政局平民安葬捐款方式 · 一、金融機構匯款: · 二、金融機構轉帳: · 三、信用卡線上刷卡 · 四、直接送至 臺南市政府民政局生命事業科. 於 mort.tainan.gov.tw -

#86.瑤池金母施棺助葬貧戶孤老可申請| 北馬 - 光明日报

瑤池金母施棺助葬貧戶孤老可申請. 2022-04-04. (大山腳4日訊)大山腳瑤池金母慈善基金會主席蔡瑞豪說,為讓貧民及孤老在有生之年為自己的身後事做好準備及規劃,該會7 ... 於 guangming.com.my -

#87.2021年施棺濟助 - 台灣善行天下發展協會

棺濟助,圓滿案主身後事宜。 2021/06/29 台東縣台東市施棺濟助. 往生者姓名:張正茂. 申請人:陳女士. 地址:台東縣台東市寶桑里. 本會秘書處發放審查組:. 捐贈施棺濟 ... 於 www.ggtda.org.tw