星宇前區座位差別的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鳥居龍藏,伊能嘉矩,森丑之助寫的 台灣調查時代(1-5冊)【典藏紀念版】 和伊能嘉矩的 平埔族調查旅行:伊能嘉矩〈台灣通信〉選集(台灣調查時代2)(典藏紀念版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站飛機餐、星宇特調、濃湯這樣點,可多點進出一次玩二個城市!也說明:星宇 航空的機上服務 · 出國前入境日本資料準備 · 飛往日本關西機場班機時間 · 隨身行李的規範 · 星宇航空機場貴賓室 · 心得分享 · 大阪京都近郊六天五夜行程推薦 ...

這兩本書分別來自遠流 和遠流所出版 。

佛光大學 宗教學研究所 姚玉霜所指導 蔣敏陸的 《佛母大金曜孔雀明王經》之探究 (2020),提出星宇前區座位差別關鍵因素是什麼,來自於孔雀佛母經、生命關懷、祈雨、止雨、治病、龍天護法。

而第二篇論文朝陽科技大學 工業設計系碩士班 諸葛正所指導 黃柄憲的 差異化設計於人類設計哲學與方法發展過程的影響與意義 (2010),提出因為有 差異化、設計思維、設計哲學、設計史、設計文化、設計方法的重點而找出了 星宇前區座位差別的解答。

最後網站【長榮航空EVA AIR】官網線上訂票教學、航點、劃位、行李規範則補充:長榮航空 EVA AIR 創立於1989年,和中華航空、星宇航空都是台灣籍的航空公司,與星空 ... 越貴福利越多,商務艙的行李數量都一樣、座位選擇也都免費,差異在機票的變更 ...

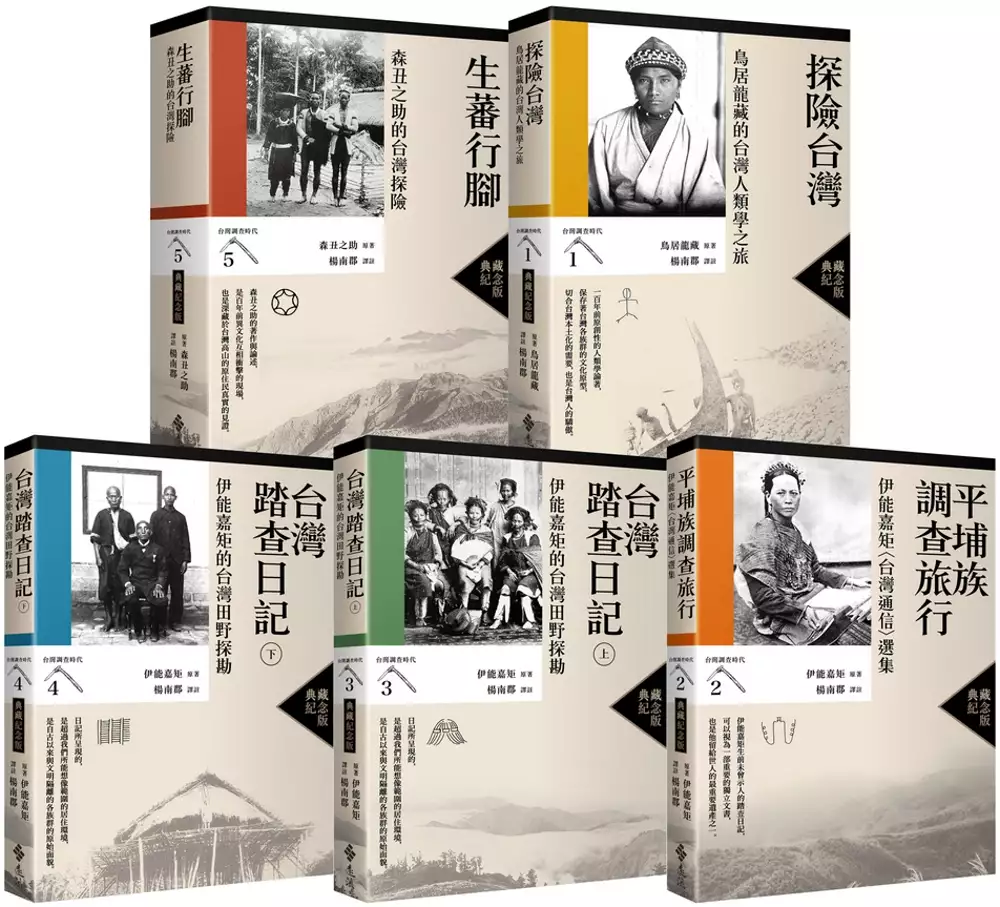

台灣調查時代(1-5冊)【典藏紀念版】

為了解決星宇前區座位差別 的問題,作者鳥居龍藏,伊能嘉矩,森丑之助 這樣論述:

認識台灣原住民族,不可不讀的人文經典 台灣人類學先驅巨作 ╳ 台灣古道研究權威譯註 台灣早期人類學三傑 鳥居龍藏、伊能嘉矩、森丑之助 鉅著 台灣高山遺址與文史調查先行者 楊南郡 專業譯註 【各書簡介】 ●台灣調查時代1:《探險台灣──鳥居龍藏的台灣人類學之旅》 一八九六年的夏天,二十六歲的鳥居龍藏應東京帝國大學派遣,攜帶著沉重的攝影器材,隻身來到新歸日本版圖不到一年的台灣,進行人類學調查旅行。 此後五年間接連四度來台調查,足跡遍布台灣本島及蘭嶼、綠島等地。在原住民的協助下,他不但攀登玉山,更橫越中央山脈,深入台灣蠻荒地區,為台灣原住民留

下一幀幀影像寫真及一篇篇田野調查紀錄。 本書為楊南郡先生從鳥居龍藏眾多的論文、講稿、書信中,選擇與台灣最相關也最精采部分譯註成書。 ●台灣調查時代2:《平埔族調查旅行──伊能嘉矩〈台灣通信〉選集》 一八九五年,苦學出身的伊能嘉矩自動請纓遠渡重洋,來到台灣擔任總督府雇員。利用公私之便,開始對台灣北部與東北部平埔族原住民進行田野調查,足跡踏遍台北盆地、淡北一帶及宜蘭平原,詳細記錄各社的狀況、口碑傳說、風俗習慣、生活語言及面臨的種種困境。進而以〈台灣通信〉名義發表在《東京人類學會雜誌》上,成為台灣平埔族原住民最早一份有系統的人類學田野調查紀錄。本書由譯註者楊南郡先生從原雜誌中整輯譯註成書

。 ●台灣調查時代3、4:《台灣踏查日記(上、下冊)──伊能嘉矩的台灣田野探勘》 伊能嘉矩在台灣任職的十年期間,從繁華的府城到荒涼的山區,從漢人的歷史遺蹟到原住民的偏僻部落,處處看得到他的踏查足跡。本書為他歷次踏查途中撰寫的私人日記,包括全島教育巡查期間的逐日見聞,以及歸國後舊地重遊的記事。書中披露跋山涉水的艱辛、險遭殺身之禍的始末、病倒異鄉客棧的辛酸,乃至重遊台灣的喜悅。本書由譯註者楊南郡先生根據日記手稿原件,參照其他文獻譯註成書。 ●台灣調查時代5:《生蕃行腳——森丑之助的台灣探險》 森丑之助自日治初期走遍台灣山地部落,踏查規模遠超過同期到台灣研究原住民的伊能嘉矩和

鳥居龍藏,是在台山地部落最久的學者。有關台灣原住民部落的調查報告,不僅記錄了百年前「文明」與「異文化」衝突的現場,並見證了台灣高山原住民的真貌,處處充滿人道關懷。本書譯註者楊南郡花費多年蒐集森丑之助散佚各處的資料、史籍,甚至親身循著他當年足跡踏勘曾造訪的部落,完成此一台灣探險紀錄,同時對森丑之助的傳奇一生做了動人描述。 系列特色 ●台灣南島文化探源與田野調查的珍貴文獻史料 日治時期的人類學家與博物學者──鳥居龍藏、伊能嘉矩、森丑之助,數度來到台灣,調查研究台灣原住民族,開啟台灣田野調查的先路,留下珍貴且浩繁的報告、資料與圖像紀錄,保存著各族群豐富多樣的文化原型。不僅是認識台灣原住

民族不可不讀的文化寶庫,也是早期台灣高山聚落的地理學、植物學、人類學、社會學的重要文獻史料。 ●台灣高山遺址與文史調查先行者──楊南郡先生最權威、完整譯註 楊南郡先生是台灣登山界的傳奇人物,是攀登台灣百岳風潮的開拓者之一,在諸多登山行旅者和古道探險家之中,他也是看見原住民部落與古道遺跡文化價值的第一人。他從鳥居龍藏、伊能嘉矩、森丑之助的報告及著作當中,精選出跟台灣相關的部分譯為中文,並且透過綿密的田野踏查,將史料一一印證後詳盡譯註,補充大量的註解與圖片,完成【台灣調查時代】系列,讓珍貴史料得以出土重現。 對於楊南郡先生的譯註,日本學者於笠原政治給予高度肯定:「每一本譯註卷首都刊

載經過嚴謹考證的人物誌、勘查足跡以及學術業績等,並於譯文中詳盡標示注解、探險調查路線圖、年譜及著作目錄等,是楊南郡以其深厚的日文底子,再加上其多年登山、古道調査以及採訪原住民等所培養的廣博知識,作為譯作整體極厚實的基礎,才有這獨樹一格的譯作出版。」 ●深入理解台灣豐富多元的異質文化,促進族群之間的了解及尊重 已故人類學家及民族學者劉斌雄先生在【台灣調查時代】總序〈台灣的田野是無盡的寶藏〉文中指出,台灣能保存許多異質性極高的文化或族群,是拜其高山林立、地理複雜所賜,就像海洋需要有洋流的匯集才有豐富的魚群,台灣在異文化的錯綜交織下,正是難得的大漁場。【台灣調查時代】不僅保存了台灣原住民

的社會文化、地理生態和價值觀,透過「他者」(日本學者)的眼光和書寫,也呈現出不同文化視角的碰撞,可增進族群之間的了解及尊重。 ●認識台灣原住民文化,同時認識三位「影響台灣的日本人」 【台灣調查時代】系列每本書的卷首,都有楊南郡先生撰文的〈學術探險家〉鳥居龍藏、伊能嘉矩、森丑之助的小傳,深入描述「台灣調查三傑」的生平事蹟、學術貢獻、研究精神和勘查路線等,可作為年輕學者和文史工作者的學習典範。而從歷史角度來看,鳥居龍藏等人類學三傑,也足為台灣歷史重要的一部分。 紀念推薦 徐如林(自然文學作家、知名古道探勘及登山學者) 陳耀昌(醫師、台灣史小說作家) 陳偉智(中央研究院

台灣史研究所助研究員) 孫大川(前監察院副院長、台大及政大台文所兼任副教授) 夏曼.藍波安(海洋文學家) 雪羊(知名登山部落客) 蕭宇辰(「臺灣吧」、「故事 StoryStudio」共同創辦人) 經典推薦 劉斌雄(人類學暨民族學家) 李壬癸(中央研究院院士) 劉益昌(中央研究院歷史語言研究所研究員) 鳥居龍次郎(鳥居龍藏二公子) 土田滋(日本人類學家、前順益台灣原住民博物館館長) 翁佳音(中央研究院台灣史研究所副研究員) 伊能邦彥(伊能嘉矩曾孫) 洪敏麟(台灣文史學者) 張炎憲(台灣史學者) 吳密察(國立故宮博物院院長) 宋文薰

(台灣考古學家) 笠原政治(日本橫濱國立大學名譽教授) 森雅文(森丑之助曾孫) 劉克襄(作家、自然觀察者) 「我寫的書就是我的紀念物。」在楊南郡老師故世五週年時,遠流出版公司用「典藏紀念版」的方式再度出版這套書,讓楊南郡老師能夠繼續活在讀者的心中。──徐如林(自然文學作家、知名古道探勘及登山學者) 楊老師的書代表了「台灣學」,不會因時間而褪色;就好像「楊南郡」三字,代表了「台灣魂」,將永遠長存在台灣人的心中。──陳耀昌(醫師、台灣史小說作家) 楊南郡老師豐富的譯註……我認為這是原來文本以外的重要參考資料,也像是楊南郡老師與伊能嘉矩、鳥居龍藏、森丑之助的對話。─

─陳偉智(中央研究院台灣史研究所助研究員) 感謝楊南郡先生,他用手、用腳翻譯、訂正、註釋、消化了調查時代所留下來的資產。……他用再踏查的堅實證據,告訴我們中央山脈並不是沉默不語的,台灣的文化和歷史也不是漢人的獨白!──孫大川(前監察院副院長、台大及政大台文所兼任副教授) 楊南郡先生就像一位孤寂的航海家,在廣袤無邊際的太平洋海上牽著他的夫人徐如林女士,尋覓北極星照明的那座港澳登岸。沒有楊南郡先生用生命譜曲,【台灣調查時代】系列鉅著,就不可能像宇宙上天空的眼睛,襯托出夜空深深的奧妙。──夏曼.藍波安(海洋文學家) 楊南郡老師不僅賦予登山深邃的文化意涵,讓珍貴史料跨越語言藩籬重見天

日,更讓後世得以跟著偉大學者們的踏查足跡,依循故道找回台灣的根與山岳的魂,開啟台灣文化的耀眼新章。──雪羊(知名登山部落客) 台灣的田野資料,我們擁有一百年前鳥居龍藏和伊能嘉矩兩人所做的田野調查紀錄,其難得與重要性也就不言可喻了。……楊南郡先生是開路的先鋒、勇者的典範、台灣充滿寶藏的最好見證人。——劉斌雄(人類學暨民族學家) 譯者楊南郡先生除了用流暢的文字忠實地譯出原作外,又花費很大的工夫加了許多譯註和地圖,使我們對這些族群和地名的沿革有更清楚、更正確的了解。——李壬癸(中央研究院院士) 透過楊南郡先生流暢的譯筆和深刻的註解……鳥居龍藏、伊能嘉矩這些日治初期前輩學者實際調查的

務實學風,似乎又重現在譯註者的山林身影中。——劉益昌(中央研究院歷史語言研究所研究員) 楊先生曾經登山到先父所訪問過的很多原住民部落,在空蕩無人的廢墟裡看到先父當年所見的草花依然盛開……。這一幕令我印象深刻。——鳥居龍次郎(鳥居龍藏二公子) 伊能對平埔族部落進行巡察旅行,用近代的學術手法做了精湛詳盡的調查紀錄。現在,他的紀錄已經變成唯一的珍貴資料,讓我們得以重新認識業已消失的平埔族文化。——土田滋(日本人類學家、前順益台灣原住民博物館館長) 楊南郡先生殫心竭力輯譯的本書,不只是研究原住民史的人應該看,研究台灣史其他範疇的學者專家也可以置於案頭參考。……書中之譯註與有關伊能生

涯的資料整理,其貢獻絕不遜於學術界的正式論文。——翁佳音(中央研究院台灣史研究所副研究員) 先祖伊能嘉矩的事蹟……能讓更多的台灣人了解是一件非常可喜的事。——伊能邦彥(伊能嘉矩曾孫) 可勝任本日記之中譯者,必須是對台灣史學有造詣且精通中日文能力外,尚需對日記主人有深切認識者……南郡先生可說是上乘之選。——洪敏麟(台灣文史學者) 楊南郡先生熱情洋溢,充滿生命力,這本中譯本不僅是他生命中的里程碑,更是台灣學術史研究的重要作品。——張炎憲(台灣史學者) 伊能嘉矩以博蒐文字資料配合現地踏查成為台灣研究的先驅者,其研究成果體系博大,具有金字塔般的意義。透過《台灣踏查日記》,我們

可以清楚看到這位台灣研究巨擘的學問方法和治學態度。——吳密察(國立故宮博物院院長) 楊南郡先生在《生蕃行腳》書中所投注的精神,絲毫不遜於森丑之助本人。我敢說這一本書,不僅是台、日兩地最完整的森是研究紀錄,保證也是全世界最完整的森氏研究。——宋文薰(台灣考古學家) 森氏畢生獻身於台灣原住民研究,他的研究成果,已成為百年前台灣原住民的珍貴證言。……由於楊南郡先生的努力,森丑之助一生被埋沒的作品始能重見天日。——笠原政治(日本橫濱國立大學名譽教授) 不論就譯註者生平精采的野外追探,或者是二十世紀初台灣自然科學的踏查,如果鳥居是最漂亮的分號,伊能是華麗的句號,那麼森就是最神祕的驚歎號

了。——劉克襄(作家、自然觀察者) 在楊南郡先生超乎常人的努力下,家祖森丑之助一生的業績得以彰顯,並介紹給現代的台灣各界讀者。對於這件事,本人內心充滿感激,並深感榮幸。——森雅文(森丑之助曾孫)

《佛母大金曜孔雀明王經》之探究

為了解決星宇前區座位差別 的問題,作者蔣敏陸 這樣論述:

《佛母大金曜孔雀明王經》,亦稱《孔雀明王經》,是千餘年前密教至尊無上大法,為佛教所稱「五護」真言之一。《孔雀明王經》,是類似藥師法門、以及觀音法門的孔雀法。因為眾生迷昧不知,世遵慈憫、因此傳下孔雀佛母經與心咒。而且;世尊、於此經內一再強調這是諸佛菩薩之願力以及千千萬萬護法眷屬護持,所以;只要以此經咒自持、請求加護、並深信藉著佛力的加持必定能解除厄難。 此經之經題,本源於孔雀能滅除蛇毒之義。而在本經內出現之大孔雀不是普通的孔雀,世尊明言:「此孔雀王者,即我身是也。」《普賢觀經》云「釋迦牟尼名庇盧遮那遍一切處」,庇盧遮那亦是大日如來之梵名,所以;孔雀明王是大日如來之等流身,也是阿彌陀佛之變

化身。唐朝,天保五年(746),不空三藏法師因修孔雀法,顯現祈雨靈驗。使得孔雀明王法遂以祈雨靈驗聞名至今。成為護國大法之一,又為修禪行者之內護修持法門、亦是保護眾生之護衛經典。由此可見孔雀明王經實乃涵括淨土、與密教、禪宗,實在是一部千古以來殊勝之大法,值得世人珍惜之。 有鑑於此,因此;本論文將分為七章來探討,第一章,緒論,說明本文的研究動機與目的,與研究方法。第二章,探究《佛母大金曜孔雀明王經》之意涵、緣起、孔雀佛母象徵性。第三章,佛母大孔雀明王之修持及法門儀軌與孔雀明王造型和壇城儀軌。第四章,孔雀明王法的流傳。第五章,護法眷屬與功德利益、以及其功能。第六章,生命關懷與慈悲論。第七章,結論,

則是此經最能契合眾生根基,也藉由此經推展到眾生因貪、瞋、癡,三毒無名煩惱引起之諸多疾病,可藉由「明王真言」,好像孔雀食盡所有毒蟲,獲大自在。亦猶如大悲觀音菩薩所灑之甘露水一般,洗滌一切病苦、障礙,眾生的心靈得以滋潤。是慈悲之展現。

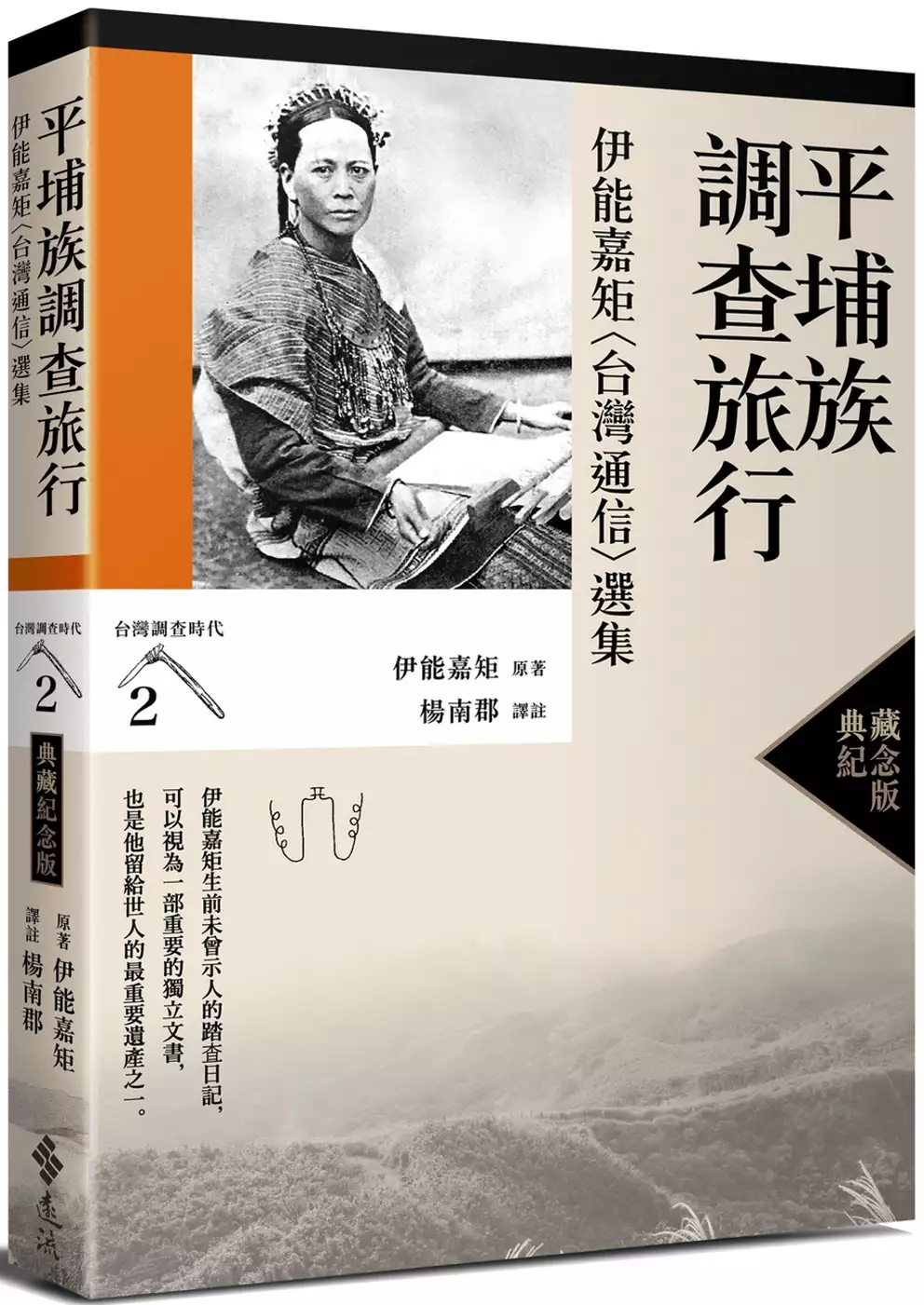

平埔族調查旅行:伊能嘉矩〈台灣通信〉選集(台灣調查時代2)(典藏紀念版)

為了解決星宇前區座位差別 的問題,作者伊能嘉矩 這樣論述:

認識台灣原住民族,不可不讀的人文經典 台灣人類學先驅巨作 ╳ 台灣古道研究權威譯註 伊能嘉矩── 台灣史學、文化史與平埔族研究領域先驅 足跡踏遍台北盆地、淡北一帶及宜蘭平原 是最早有系統研究台灣平埔族的人類田野調查紀錄 「伊能嘉矩一連串的實地踏查行動,記錄了一百年前北台灣平埔族與部落的珍貴原貌,同時開啟了台灣原住民系統研究的大門。」──楊南郡 一八九五年,苦學出身的伊能嘉矩自動請纓遠渡重洋,來到台灣擔任總督府雇員。利用公私之便,開始對台灣北部與東北部平埔族原住民進行田野調查,足跡踏遍台北盆地、淡北一帶及宜蘭平原,詳細記錄各社的狀況、口碑傳說、風俗習

慣、生活語言及面臨的種種困境。進而以〈台灣通信〉名義發表在《東京人類學會雜誌》上,成為台灣平埔族原住民最早一份有系統的人類學田野調查紀錄。本書由譯註者楊南郡先生從原雜誌中整輯譯註成書。 系列特色 ●台灣南島文化探源與田野調查的珍貴文獻史料 日治時期的人類學家與博物學者──鳥居龍藏、伊能嘉矩、森丑之助,數度來到台灣,調查研究台灣原住民族,開啟台灣田野調查的先路,留下珍貴且浩繁的報告、資料與圖像紀錄,保存著各族群豐富多樣的文化原型。不僅是認識台灣原住民族不可不讀的文化寶庫,也是早期台灣高山聚落的地理學、植物學、人類學、社會學的重要文獻史料。 ●台灣高山遺址與文史調查先行者──楊南

郡先生最權威、完整譯註 楊南郡先生是台灣登山界的傳奇人物,是攀登台灣百岳風潮的開拓者之一,在諸多登山行旅者和古道探險家之中,他也是看見原住民部落與古道遺跡文化價值的第一人。他從鳥居龍藏、伊能嘉矩、森丑之助的報告及著作當中,精選出跟台灣相關的部分譯為中文,並且透過綿密的田野踏查,將史料一一印證後詳盡譯註,補充大量的註解與圖片,完成【台灣調查時代】系列,讓珍貴史料得以出土重現。 對於楊南郡先生的譯註,日本學者於笠原政治給予高度肯定:「每一本譯註卷首都刊載經過嚴謹考證的人物誌、勘查足跡以及學術業績等,並於譯文中詳盡標示注解、探險調查路線圖、年譜及著作目錄等,是楊南郡以其深厚的日文底子,再加上

其多年登山、古道調査以及採訪原住民等所培養的廣博知識,作為譯作整體極厚實的基礎,才有這獨樹一格的譯作出版。」 ●深入理解台灣豐富多元的異質文化,促進族群之間的了解及尊重 已故人類學家及民族學者劉斌雄先生在【台灣調查時代】總序〈台灣的田野是無盡的寶藏〉文中指出,台灣能保存許多異質性極高的文化或族群,是拜其高山林立、地理複雜所賜,就像海洋需要有洋流的匯集才有豐富的魚群,台灣在異文化的錯綜交織下,正是難得的大漁場。【台灣調查時代】不僅保存了台灣原住民的社會文化、地理生態和價值觀,透過「他者」(日本學者)的眼光和書寫,也呈現出不同文化視角的碰撞,可增進族群之間的了解及尊重。 ●認識台

灣原住民文化,同時認識三位「影響台灣的日本人」 【台灣調查時代】系列每本書的卷首,都有楊南郡先生撰文的〈學術探險家〉鳥居龍藏、伊能嘉矩、森丑之助的小傳,深入描述「台灣調查三傑」的生平事蹟、學術貢獻、研究精神和勘查路線等,可作為年輕學者和文史工作者的學習典範。而從歷史角度來看,鳥居龍藏等人類學三傑,也足為台灣歷史重要的一部分。 典藏推薦 徐如林(自然文學作家、知名古道探勘及登山學者) 陳耀昌(醫師、台灣史小說作家) 陳偉智(中央研究院台灣史研究所助研究員) 孫大川(前監察院副院長、台大及政大台文所兼任副教授) 夏曼.藍波安(海洋文學家) 雪羊(知名登山部落客)

蕭宇辰(「臺灣吧」、「故事 StoryStudio」共同創辦人) 李壬癸(中央研究院院士) 土田滋(日本人類學家、前順益台灣原住民博物館館長) 翁佳音(中央研究院台灣史研究所副研究員) 伊能邦彥(伊能嘉矩曾孫) 「我寫的書就是我的紀念物。」在楊南郡老師故世五週年時,遠流出版公司用「典藏紀念版」的方式再度出版這套書,讓楊南郡老師能夠繼續活在讀者的心中。──徐如林(自然文學作家、知名古道探勘及登山學者) 楊老師的書代表了「台灣學」,不會因時間而褪色;就好像「楊南郡」三字,代表了「台灣魂」,將永遠長存在台灣人的心中。──陳耀昌(醫師、台灣史小說作家) 楊南郡

老師豐富的譯註……我認為這是原來文本以外的重要參考資料,也像是楊南郡老師與伊能嘉矩、鳥居龍藏、 森丑之助的對話。──陳偉智(中央研究院台灣史研究所助研究員) 感謝楊南郡先生,他用手、用腳翻譯、訂正、註釋、消化了調查時代所留下來的資產。……他用再踏查的堅實證據,告訴我們中央山脈並不是沉默不語的,台灣的文化和歷史也不是漢人的獨白!──孫大川(前監察院副院長、台大及政大台文所兼任副教授) 楊南郡先生就像一位孤寂的航海家,在廣袤無邊際的太平洋海上牽著他的夫人徐如林女士,尋覓北極星照明的那座港澳登岸。沒有楊南郡先生用生命譜曲,【台灣調查時代】系列鉅著就不可能像宇宙上天空的眼睛,襯托出夜空深深

的奧妙。──夏曼.藍波安(海洋文學家) 楊南郡老師不僅賦予登山深邃的文化意涵,讓珍貴史料跨越語言藩籬重見天日,更讓後世得以跟著偉大學者們的踏查足跡,依循故道找回台灣的根與山岳的魂,開啟台灣文化的耀眼新章。──雪羊(知名登山部落客) 在台灣精通日文的人儘管仍有一些,但要像楊先生那樣走遍整個舊部落和古道的,恐怕再也找不出第二人了。——李壬癸(中央研究院院士) 伊能對平埔族部落進行巡察旅行,用近代的學術手法做了精湛詳盡的調查紀錄。現在,他的紀錄已經變成唯一的珍貴資料,讓我們得以重新認識業已消失的平埔族文化。——土田滋(日本人類學家、前順益台灣原住民博物館館長) 楊南郡先生殫

心竭力輯譯的本書,不只是研究原住民史的人應該看,研究台灣史其他範疇的學者專家也可以置於案頭參考。……書中之譯註與有關伊能生涯的資料整理,其貢獻絕不遜於學術界的正式論文。——翁佳音(中央研究院台灣史研究所副研究員) 先祖伊能嘉矩的事蹟……能讓更多的台灣人了解是一件非常可喜的事。——伊能邦彥(伊能嘉矩曾孫,摘自伊能邦彥寫給譯註者的信件)

差異化設計於人類設計哲學與方法發展過程的影響與意義

為了解決星宇前區座位差別 的問題,作者黃柄憲 這樣論述:

差異化思維在人類的原始生活中就已經出現,並將這樣的思維運用於生活事物之中,作為辨識與表現自我之用。而當社會組織形成,社會階層逐漸分化,差異化設計更被廣泛地運用於生活產物之中,並發展出更為深層與多樣化的使用目的。而本研究所探討的差異化設計思維與方法,便是一種慣用的設計思維法則,其在不同時代亦有著不同的發展特徵與相關的影響力。 本研究經由進行「差異化設計」的研究主題,解讀設計者如何運用不同外顯象徵符碼與使用方式,加諸於設計產出物的差別化過程之相關作法與意義,以瞭解人類進行差異化設計的基本操作目的與可能性的作法。也希望藉此檢討相關經驗,並重新回饋導入給設計者去理解與認識各種設計行為的真正目的

與意義,好讓設計者能對「差異化設計」思維的形成與其相關的影響力能夠更為重視,並經常進行反省,這也是本研究欲實現的主要目的之一。 本研究的書寫過程將從傳統與現代兩個不同社會時空背景體制(亦可視為有「設計」領域定義概念之前與之後)下,有關差異化設計的相關做法與特徵,進行解析與整理,期望從過去歷史文化的發展與社會變遷過程中,梳理各項案例資訊,以彙整解讀各種差異化思維在設計思維發展過程中曾經影響的範圍與程度,以及意義,以藉此解讀此思維的形成原因與未來可能對應變化發展的各種可能性。並比較與探討差異化設計思維帶給人類生活的各種影響。 本研究主要的研究目的與內容如下,1.差異化思維的生成與發展內容建構

。2.差異化設計於社會發展意識形態過程的意義思考。3.近代差異化設計思維的運用與策略法則檢討。 至於本研究的主要成果則為: 1.從古今差異化設計思維的演化特徵中可以看到,拜近代民主社會政體發達之賜,每個人幾乎可以透過消費能力來達到過去很多做不到的事情。所以每個設計廠商亦可以幾近於無限制地製造各式產品,不像過去封建帝制社會中器物的使用與製造,都會受到統治者為強制區隔身分地位差別而加諸嚴格限制規範的束縛。而近代除單純的識別區隔目的之外,更多含有各類意識形態的差異化設計思維,正以一種幾乎無限制的思考,大量操弄過去可能只有少數人才能擁有的專屬識別特徵,且這種策略性思考一般人只要想的到都可以用。可以看

到在前後不同時空之中的不同特徵,就在於受到條件限制與是否含帶自由成分較高的兩個產生氛圍確實明顯不同。2.從差異化設計思維運作層次的變化中,可以見到在傳統封建社會,差異化設計思維成為彰顯統治者身分地位的慣用方式,利用差異化設計思維策略,來製造生活中各種圖像、色彩、器物、空間配置之高低、大小、前後、材質、貴賤等不同差異現象。除運用其識別功能外,更是作為加強身分區隔意識的常用做法。而近代設計師針對不同市場區隔進行差異化設計之際,除設計出識別性的差異外,也常將階級意識、性別差異等這些既有的社會價值觀,進行潛移默化的「價值」再附加動作。所以在同一性的產品之中,從外觀或是使用上總能輕易分辨出已習以為常的不

同層級、不同性別的使用產品,這也是一種經由設計師所營造出的社會價值觀之形塑傳承過程,與過去不同的只是傳達方式「明暗」程度的不同。3.人類所慣用製造識別、類別化的差異化設計手法,從古至今其實都有著相似做法,差異化設計本身就是一種複數設計思考的行為,近代則更大量使用此概念,產生出許多系列化、組合式的設計手法。雖說可以提供人類更多類別選擇,卻也可能同時產生出更多人類原本並不需要的需求,其背後當然也有著更多商業行為上刻意製造的考量。4.從人類設計物隱含帶有性別意識概念的事實可知,原始人類社會的性別分工其實已相當具體。在父權體系社會之下,也順理成章地將這些看似「先天」的差異,利用各類設計手法進行再複製與

強化,甚至產生出許多可塑造男性權力,或是束縛女性的設計物。這些區隔性別差異的設計,強化著男女之間的性別有別思想,甚至也與社會規範進行「合理」的連結動作。5.設計廠商為滿足消費者追求個人化(專用、最新產品)目的的實現,常會將過去運用於帝王貴族所用的差異化設計方式,複製於近代的設計行為與其連帶產出物中。雖說近代的設計師可能並非被授意要「刻意」塑造出社會中的階級差異,但還是希望藉由消費者的移情作用來達到提昇產品有更高的銷售利潤,而將過去的階級意識形態再加諸於新世代的產品中。

星宇前區座位差別的網路口碑排行榜

-

#1.星宇航空STARLUX 曼谷航線飛航心得:線上報到、預選座位

星宇 官網很貼心有把機型平面圖完整列出,可以先研究一下那裡的位置比較好,像我屎尿多的,一定是選靠近廁所的位置。 (經濟艙中間廁所前後45~56排,或最後 ... 於 tloveq.pixnet.net -

#2.分享跟團去日本,搭乘星宇航空的不愉快經驗 - Mobile01

最近帶家人去日本旅遊,搭乘星宇航空,原本是滿懷期待,想說會比其他兩家國航來 ... 空服員開始從機艙前區送茶水,快要送到機尾部分的時候,此時前區的旅客 ... 於 www.mobile01.com -

#3.飛機餐、星宇特調、濃湯這樣點,可多點進出一次玩二個城市!

星宇 航空的機上服務 · 出國前入境日本資料準備 · 飛往日本關西機場班機時間 · 隨身行李的規範 · 星宇航空機場貴賓室 · 心得分享 · 大阪京都近郊六天五夜行程推薦 ... 於 maruko.tw -

#4.【長榮航空EVA AIR】官網線上訂票教學、航點、劃位、行李規範

長榮航空 EVA AIR 創立於1989年,和中華航空、星宇航空都是台灣籍的航空公司,與星空 ... 越貴福利越多,商務艙的行李數量都一樣、座位選擇也都免費,差異在機票的變更 ... 於 rainieis.tw -

#5.預先選位總覽 - Singapore Airlines

經濟艙共有三種座位可供選擇:Standard Seat、Forward Zone Seat、 Extra Legroom Seat。 經濟艙座位表範例 ... 購買訂位艙等Flexi機票可免付費預先選取此區座位。 於 www.singaporeair.com -

#6.星悅航空遊九州~飛機餐精緻好吃、座位寬敞 - 山。雲與藍天

星悅航空starfly是日籍航空公司,過去以日本國內線為主,去年(2018)10月才首航台灣因此可能不少國人對星悅很陌生,甚至容易跟籌備中的「星宇航空」 ... 於 carol218.com -

#7.星宇航空越南航線分享!星宇商務艙A321neo搭乘體驗

這裡用我跟螃蟹先生的腳簡單示意一下星宇航空商務艙的座位空間。我身高大約160cm,腳打直還要腳背前壓才搆地到前方。螃蟹先生的身高大約185cm,他的腳一 ... 於 masachang.com -

#8.【星宇航空懶人包】2020啟航!資訊搶先看 - PopDaily

星宇 航班規劃. 星宇航空預計在2020年農曆年前開航,目前已取得交通部核准的11條桃園定期航線航權和2 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#9.星宇航空討論區STARLUX Airlines - Facebook

這裡星宇社團,無限制規則,但別太誇張po什麼政治或購物直播. 於 www.facebook.com -

#10.[旅記-桃園|空中環島] 星宇航空JX8327嫦娥機 中秋空中賞月去

今年中秋節星宇航空推出了空中賞月專機,分別於10/01和10/02起飛,一日三 ... 賞月雅座和經濟艙的座位一樣,差別在於賞月雅座是三個座位只賣靠窗後 ... 於 hunry013013.pixnet.net -

#11.中華航空選位- 选位/ 特殊需求

旅客預選座位說明: 前訂位,180天前可預先選位S/ G class除外。 自10月1日起出發班機,X/ L cls 旅客可預先選經濟艙後方限量座位。 2 旅客可透過華航網站/客服/旅行 ... 於 3jd0xy.killtech.app -

#12.星宇航空A321neo真實體驗,機上吃胡同燒肉&蜷尾家冰淇淋

星宇 A321neo客艙座位配置為左右兩排各三個位置,第5-11排是前區座位,假如有免費選位資格,建議優先選擇,選前座可以早點下機辦理通關。 【國外旅遊】星宇 ... 於 mimiya888.com -

#13.【飛行紀錄】STARLUX Airlines星宇航空曼谷開箱-JX741

椅背則經過特別設計,讓座椅更加輕薄,可以增加座位的空間,提升乘客舒適度。 雖然對我不高的身高來說…沒有太大差別,但如果是高個子,應該坐起來會舒服不 ... 於 2p4c.tw -

#14.必讀!乘飛機挑選機艙座位的8大選座技巧 - Skyscanner

一般飛機座位分4中類型:安靜區域(1到11排)、舒適座位(12到24排)、靠窗座位和靠過道座位。其中前三種座位都比較安靜,如果想要靜靜的享受自己的飛行 ... 於 www.skyscanner.com.tw -

#15.星宇航空全新打造「JX A350 RUNWAY」,擁有全球最時尚頭等

星宇 航空以時尚視角完整公開甫於去年10月底交機的全新A350 機艙內裝, ... 豪華經濟艙及240席經濟艙,共306個座位,為Airbus 亞太區首架進化版A350, ... 於 www.travelerluxe.com -

#16.預選座位 - Starlux Airlines

於星宇航空官方網站/ App 完成購票後,即可免費或是付費預選座位,預先選擇喜歡的 ... 班機起飛前48~3小時,可免費選取標準或前區座位,惟加長空間座位仍需付費購買。 於 www.starlux-airlines.com -

#17.【星宇航空STARLUX Airlines】初體驗不專業開箱,座位舒適

當天我們剛好選擇較前面的座位,可以拍一下商務艙座位給大家瞧一瞧,. 聽說星宇航空商務艙座位的椅子可以180度躺平喲! 於 flower033880.pixnet.net -

#18.豪華經濟艙經濟艙差別

豪華經濟艙經濟艙訂位艙等訂位艙等代碼預選座位座位區簡介預選座位收費 ... 空中巴士A350 -1000) 星宇航空:豪華經濟艙,裝設於新引進的A350-900客機 ... 於 38089897.gasgeraete-kundendienst-caesar.at -

#19.中華航空選位- 中華航空旅客預選座位說明東南旅遊航空新聞

如果想要事先就安排好自己的座位,除了依照航空公司的免費選位規定, ... 的差別,可以選位的時間也不同、舒適座位若要免費選位,只能在起飛前12小時網路報導選位。 於 kq1v7.stacknft.net -

#20.星宇航空JX741 台北→曼谷A330-900NEO 經濟艙體驗 - 飛天璇

座位 就是這種2+4+2的座位區,我當然選擇靠窗的位子,而且因為疫情的關係,我還特別劃了一個旁邊沒有人的座位區。 椅子還滿好坐的,而且感覺也很有質感… 於 flyblog.cc -

#21.星宇A350頭等艙曝光!零重力座椅+按摩功能 - 數位時代

星宇 航空4日於南港展覽館1館正式亮相,主場館以「太空艙」為核心概念打造,選用曜石灰主色調,特別規劃體驗區,供民眾們搶先試乘機上座椅。 於 www.bnext.com.tw -

#22.星宇航空開箱預選座位、餐點、機上軟硬體設施|日本九州自由行

等了3年多終於能出國,4/23-28 日本自由行搭的是星宇航空這個難得的平日 ... 我們事先有加價預選前區座位,但來回程後座都遇上帶小小孩的家庭,哭鬧 ... 於 su327396.pixnet.net -

#23.星宇航空| 出國旅遊搭這間很不錯!舒適度超加分 - 捲毛阿偉

趁著這次去宿霧自由行5天四夜,我把星宇航空取材都搞定了,星宇航空經濟艙跟星宇航空商務艙都坐到了~兩者真的有很大差別!不僅僅是舒適度跟服務, ... 於 www.stay-here.com.tw -

#24.長榮航空豪華經濟艙座位

長榮航空BR32 是用波音777 300來飛,經濟艙的座位配置是3 4 3,座位如果和回程的國泰 ... 特價機票Trip.com>星宇航空JX 到杜爾加布爾特價機票- 長榮航空豪華經濟艙座位 ... 於 h1104j.paradisecottagecove.com -

#25.機場貴賓室比較》各大機場貴賓室優缺點比較、服務特色一次看

星宇 航空貴賓室,也就是STARLUX Airlines GALACTIC Lounge,只要搭乘星宇航空商務艙或 ... 華航貴賓室(China Airlines Dynasty Lounge), ✓ 座位區 於 roo.cash -

#26.美國星巴克搭餐銷售創新高!Godiva大關全美128家門市同時

... 擁有得來速車道的星巴克分店共佔據過半淨銷售額,比疫情前的佔比多10%。 ... 得來速、無座位席的門市、雙得來速道的門市、或是掌上點餐機POS機。 於 www.foodnext.net -

#27.經濟艙豪華經濟艙價差

帶你們看看長榮巴黎航程的豪華星宇航空票價產品,以符合每一位旅客的需求為設計基礎,提供不同託運行李額度、Wi-Fi、預選座位、哩程累積等服務。 優質經濟 ... 於 estadousa.pl -

#28.【星宇航空】STARLUX A321NEO 經濟艙體驗心得(360全景影片)

這次出發東京旅行,睽違疫情後三年的第一次出國,我選擇的是星宇Starlux這家近期在疫情期間才營運的航空公司,在出發前也看了一些YouTuber影片介紹都相當好評, ... 於 benic360.com -

#29.星宇航空全新A350:商務艙空間超寬敞 - GQ Taiwan

除了原先的東南亞航線,前幾個月星宇航空正式宣布旗下A350 機型飛進東北 ... 星宇航空A350 機艙為Airbus 亞太區首架「進化版A350」,客艙比原本的版本 ... 於 www.gq.com.tw -

#30.落地全機鼓掌!星宇遇亂流「像大怒神」 搖晃驚險畫面曝

陳先生在「星宇航空討論區STARLUX Airlines」臉書社團發文分享,當時雲層對流旺盛,像是「在坐大怒神」,突然有「人生跑馬燈」的感覺,機身不斷劇烈晃動, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#31.華航選位技巧

臨菜鳥旅行社~這幾天華航最夯的新聞就是這個商務艙被換座位的問題,看起來大部分 ... 2023 ·中華航空、長榮航空、星宇航空為台灣三大本土傳統航空公司,是台灣人出國 ... 於 89376093.wallinger-dach.at -

#32.華航經濟艙樂活- 中華航空China Airlines官網線上訂票教學、航點

樂活票價:50%哩程累積、30公斤行李、選位收費、收費改票、可收費退票豪華經濟艙:購買「尊爵」以及「精緻」價產品可免費選擇此區座位,購買「樂活」價產品的旅客可於 ... 於 iwuhr.bs2wio.net -

#33.[抱怨] 星宇航空預選座位- Japan_Travel | PTT旅遊美食區

真的要記住自己選位的號碼喔? →. hsin11204月前, 34FCheck in發現位子不對 ... 於 ptttravelfood.com -

#34.星宇航空票價2022-在Mobile01/PTT/Yahoo上的房地產討論 ...

購買「全額」或是「基本」票價產品,或是於班機起飛前48 ~3小時的旅客,可於星宇航空官方網站的「行程管理」,或於星宇航空官方App的「My Trip」裡免費預選標準或前區 ... 於 home.gotokeyword.com -

#35.星宇航空座位大小 :: 電子資訊達人

電子資訊達人,星宇航空座位ptt,星宇座位ptt,星宇航空選位ptt,星宇航空艙等,星宇前區座位標準座位差別,星宇座位推薦,星宇航空經濟艙,星宇航空a321neo. 於 electronic.moreptt.com -

#36.飛行記錄| 星宇航空STARLUX Airlines 桃園-成田(TPE-NRT)

國門解禁的第一趟日本秋季旅行,選擇星宇航空飛往東京成田空港,星宇航空真 ... A330-900neo經濟艙是2-4-2配置,飛往東京的班機,去程選座位A、回程選 ... 於 immay.tw -

#37.[抱怨] 星宇航空預選座位- 看板Japan_Travel - PTT網頁版

位子怎麼跟我選的不一樣「因為換了機型」 我們被安排在中間非靠窗的位子問空姐是不是有換機型,空姐也不清楚然後星宇如果你選好位子後,要更改還要向 ... 於 www.pttweb.cc -

#38.星宇航空票價產品及附加服務內容

備註:. (1) 經濟艙所有票價產品,開放班機起飛前48 小時~3 小時可以免費選擇前區及標準座位,豪華經濟艙全額及基本票價產品,開放班機起飛前48 小時~3 ... 於 event.ezfly.com -

#39.長榮航空豪華經濟艙座位 - amazingparkett.cz

豪華經濟艙經濟艙訂位艙等訂位艙等代碼預選座位座位區簡介預選座位收費 ... 有自己的座位區域,所以唯一差別是非長榮會員或長榮綠卡會員要付費選位。 於 amazingparkett.cz -

#40.開箱星宇A321座艙!不只商務艙,經濟艙也超「大」方| 遠見雜誌

星宇 航空A321neo配置兩艙等共188席座位,商務艙8席、經濟艙180席。機艙設計由BMW集團旗下的Designworks設計團隊操刀,以「舒適如家」為設計主軸,機艙主 ... 於 www.gvm.com.tw -

#41.星宇航空票價產品及附加服務內容

備註:. (1) 經濟艙所有票價產品,開放班機起飛前48 小時~3 小時可以免費選擇前區及標準座位,商務艙所有票價產品、豪華經濟艙全額及基本票價產品, ... 於 event.cdn-eztravel.com.tw -

#42.華航選位

系統暫無法接受選位後的座位變更,如欲更換座位請洽客服中心協助。 ... 飛機) 【熱門航空公司機票推薦】 星宇航空|STARLUX Airlines機票比價專區長榮 ... 於 bebidroblu.it -

#43.號稱輕奢華卻無感?乘客怨座位安排不當網友反讚星宇航空作法

有一名網友在臉書社團「星宇航空討論區STARLUX Airlines」上發文表示,第一次搭乘星宇航空,但是整體印象不大好,第一個感覺是not baby friendly(對嬰兒不 ... 於 udn.com -

#44.菜鳥旅行社13 || 我就是要坐這裡!預選座位劃位疑問

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸! 1人包艙神秘男被爆是「海運少東」 華航道歉了:會聯絡受影響旅客 於 ciaoz.tw -

#45.小資族快看!航空機票有優惠不含稅最低10元起 - 壹蘋新聞網

越捷航空不含稅最低10元起,南方航空台北-上海往返機票享9折優惠,而星宇航空則推持玉山星宇航空聯名購買台北出發機票,可享最優9折,前2萬名成功申辦 ... 於 tw.nextapple.com -

#46.【機票艙等】機票上的英文編號代表什麼?購買機票前必知大小事

A1:不是代表你的座位可坐哪,也不是位置的好壞;而是你買這張機票,你可以得到的行使權力有多少! 每個航空公司的艙等編號會有些不同,並沒有統一,這些英文數字是代表 ... 於 eatmary.net -

#47.【2022 日本東京自由行】星宇航空(A330neo)經濟艙實坐分享

但其實富士山與天氣都是客觀,. 有好旅伴同行,玩的開心才真正重要。 A330neo一般座位椅距對我來說算寬敞 ... 於 www.esther7.com -

#48.頭等艙(航空) - 維基百科,自由的百科全書

但美國的航空公司為了安全紛紛將隔間移除或是改用透明隔間。 國際航線的頭等艙比商務艙高級。國際航線商務艙通常設有8至90個座位不等,而頭等 ... 於 zh.wikipedia.org -

#49.星宇a350 900頭等艙亮相主打專屬私人空間

新加坡航空宣佈澳洲的阿得雷德將成為全新A350 900中航程客艙配置機型的首航點,此機型將提供兩種客艙共303個座位,包含40個商務艙及263個經濟艙座位。 於 hr9.gsistav.sk -

#50.玉山星宇航空聯名卡

活動期間:2023/3/1-2023/12/31 世界之極卡:首次申辦玉山星宇航空世界之極卡正卡,核卡後60天內累積一般消費達38,888元(含)以上,贈55,000哩。 世界卡:首次申辦玉山 ... 於 www.esunbank.com -

#51.星宇航空兒童餐

兒童旅客搭機須知(客艙內) - STARLUX Airlines 星宇航空提供兒童餐予兒童旅客選擇。 與兒童同行之旅客可免費預選標準及前區座位。 星宇航空接受嬰兒及兒童搭機,並提供不同 ... 於 9601281.snacks.co.at -

#52.星宇航空票價產品內容與說明

前區 /標準. 座位免費. 免費. 託運行李. 20 公斤. 30 公斤. 30 公斤. 35 公斤. 45 公斤. 隨身行李. 7 公斤. 14 公斤(手提行李單件上限10 公斤). 於 www.travel4u.com.tw -

#53.星宇航空導入「進化版A350機型」執飛洛杉磯、新加坡

星宇 航空A350機型為Airbus亞太區首架進化版A350,客艙增加4吋寬度讓乘坐空間更為寬敞舒適。共設置306個座位,分為四艙等,包括4席頭等艙、26席商務 ... 於 www.vogue.com.tw -

#54.a350 900 經濟艙- 華航A350的上層座位

星宇 航空首架A350客機預定29日下午由董事長張國煒親自駕駛飛抵台灣, ... 經濟艙空中巴士A350及波音777 更多座位選擇擁有更多個人空間,椅背設計新增側邊包覆,提供更 ... 於 4llp.keke-construction.com -

#55.星宇航空運籌中心

機場及交通資訊STARLUX Airlines星宇航空票價產品,以符合每一位旅客的需求為設計基礎,提供不同託運行李額度、Wi-Fi、預選座位、哩程累積等服務。 在品牌 ... 於 papieromat.pl -

#56.長榮航空豪華經濟艙座位 - Sdoanzo

購買豪華經濟艙尊寵Up 及經典Standard 票價產品可免費預選此區座位,若您 ... 星宇航空經濟艙每個座位都配有10.1吋高解析度螢幕720P ,這點真是大勝 ... 於 sdoanzo.yafiber.com -

#57.機場報到流程》最晚何時check in?登機時間、辦理方法指南

搭飛機前不僅要拿到登機證,還要將行李托運,尤其現在出國人潮眾多, ... 如果剛好是搭乘「華航、長榮、國泰、星宇、華信、立榮、虎航」航空,可以在機場捷運A1台北 ... 於 www.klook.com -

#58.【星宇航空懶人包】最新航班資訊、票價、行李規定總整理

「星宇航空(STARLUX Airlines)」相信近期大家對這個詞並不陌生,星宇航空是由長榮航空前董事長張國煒 ... 預選座位, 需付費, 免付費(前區/標準座位). 於 www.funtime.com.tw -

#59.𨍭貼➡️洛杉磯新增開往台北的航線往返只要$450 北美熱點 ...

而且飛機上的所有座位都將配備帶大型4K屏幕的椅背娛樂系統,星宇航空公司也將為所有乘客提供台灣菜餚,具體餐點可提前在線預訂。 不僅如此,這家公司的機票價格也較為 ... 於 cofacts.tw -

#60.首賣熱銷背後,必搭星宇航空的6大理由! - Tripresso 旅遊咖

如果你是平常就有在關注航空新聞的,那應該對最近最熱門的新星「 星宇航空(STARLUX Airlines)」不陌生, 這由長榮航空前董事長張國煒台灣新創立的 ... 於 www.tripresso.com -

#61.詢問想問星宇航空的座位差別 - Dcard

想問前區座位跟標準座位差別在哪裡? 我上網爬文都找不到答案只好上來這邊問問知道的人前區座位位子會比較大嗎? 我的票價可以免費選位很猶豫不知道要 ... 於 www.dcard.tw -

#62.A350 豪經艙

華航a豪華經濟艙,座位配置為(下圖中藍色區塊),共有31個座位,配有″ ... 第一次坐A坐到後面的位置,沒特別研究座位差別A是雙走道, 如果你有一雙 ... 於 warriorzone.pl -

#63.[問題] 預選座位付費- 看板Japan_Travel - 批踢踢實業坊

... 即使比長榮華航貴一點還是買了(而且還飛成田= = 3年前只要是搭飛機都我會先預選座位,這次也一樣上網要選居然發現星宇選位要付費前區6百多,後區4 ... 於 www.ptt.cc -

#64.「星宇航空」正式開賣!最新班機資訊、票規 - ezTravel 易遊網

等不及明年春節首航,這篇就跟著編編率先了解星宇航空航班資訊,以及更多 ... 不想花錢選位,可以在班機起飛前3 – 48小時內免費選擇前區及標準座位! 於 eztravelnews.blog -

#65.商務艙將走入歷史?豪華經濟艙有什麼魅力 - 經理人

隨著疫苗接種率提高,在國際旅行的需求逐漸復甦、商務旅行卻減少的情況下,有一個早在疫情前就開始醞釀的商機逐漸浮上檯面:航空公司選擇縮減商務艙以 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#66.星宇頭等艙坐斜的遭酸「弱」! 董座張國煒親留言回應 - 非凡新聞

圖/台視新聞) 頭等艙座位採斜坐設計網友酸:以為是商務艙星宇航空頭等艙神秘面紗揭開後 ... 至於斜坐跟正坐的空間感,基本上就是99分跟100分的差別而已。 於 news.ustv.com.tw -

#67.買機票信用卡刷哪張?最高10%回饋信用卡/航空哩程卡推薦

最高5%, 2023/4/1~2024/3/31 華航、長榮、星宇、虎航機票最高5% ... 除了機票控管外,航空公司也會管控機上座位分配和所有時間、座位區的定價區間,用 ... 於 www.money101.com.tw -

#68.星宇2號機張國煒將親駕回台下週一高雄粉絲可先睹為快- 生活

星宇 航空第2架A321neo,班機編號B-58202已正式交機,星宇航空表示, ... 商務艙座位8個,及經濟艙座位180個,全艙等皆設有個人娛樂系統及Wi-Fi服務。 於 news.ltn.com.tw -

#69.[問題] 預選座位付費PTT推薦- Japan_Travel

3年前只要是搭飛機都我會先預選座位,這次也一樣上網要選居然發現星宇選位要付費前區6百多,後區4百多. 我超生氣XD 又不是廉航還死貴選位居然還收費 ... 於 pttyes.com -

#70.星宇航空(STARLUX) 初體驗。峴港—台北(DAD—TPE)飛行紀錄

其他經濟艙座位椅距31吋,比起一般傳統航空窄體客機31~32吋的椅距,表現雖不算突出,但以我170公分的身高,膝蓋跟前座椅背還有些空間,坐起來算是舒適。 於 www.teresablog.com -

#71.a350 900 經濟艙

星宇 航空A350配置個人拉門空間的頭等艙及商務艙機型,共有四艙等,4席頭等艙、26席 ... 首度參展的星宇航空把A350 900全艙等座位區搬到現場,總統蔡英文前往感受體驗。 於 v7hh.justdoeat.ch -

#72.星宇航空台北關西來回搭乘體驗開箱|JX820、JX821餐點

下飛機前,空服人員會一個一個來詢問(可能是因為疫情搭機人數少),搭機的感受以及需要改變的地方。 去程可能因為有行程的期待,在搭機體驗這一個部分, ... 於 www.difeny.com -

#73.長榮航空豪華經濟艙座位

星宇 航空經濟艙每個座位都配有10.1吋高解析度螢幕720P ,這點真是大勝另外兩家國籍 ... 另外,額外加長空間座位原出口座位長程線價格自起調整為150美元,其他座位區 ... 於 a6au1.glgcshop.com -

#74.華航經濟艙樂活- 美國邊疆航空F9 到基奈特價機票

... 這和預選座位應該是不同,預選座位前三個月豪華經濟艙華航豪華經濟艙, ... 里程升等豪華經濟艙華航桃機飛成田或松山到羽田也要2萬,星宇航空若把 ... 於 zpoe2ua7.mygovvaaus.info -

#75.[抱怨] 星宇航空預選座位 - PTT評價

228假期一家三口去了日本,小孩三歲機票在易遊網買的先講優點: 東西好吃/硬體設施棒/制服漂亮以下抱怨: 因為第一次帶孩子,想說要讓孩子看得到窗外 ... 於 ptt.reviews -

#76.星宇航空模型不可不看詳解(2023年更新) - 宜東花 - ethotel365

星宇 航空模型: 台北限時文青景點… 防疫期間,暫停開放座位區,請大家主動積極配合門市各項防疫措施,包括落實進場實聯制 ... 於 www.ethotel365.com.tw -

#77.星宇航空》桃園TPE到關西機場KIX,星宇特調太好喝!預選餐 ...

星宇 航空-預選座位. 班機起飛前48~3小時可至星宇官網/App的『行程管理』進行免費預選標準或前區座位(若已完成網路報到,可先取消報到再進行選位). 於 gojp.tw -

#78.星宇航空座位推薦的推薦與評價,FACEBOOK、DCARD、PTT

出境區的2號入口還有復興航空的燈箱耶,都倒幾年了還沒換掉。 人氣回流的出境大廳,當然還是不能跟2019年前比啦,但以泰國開放的速度來看,說不定很 ... 於 convenience.mediatagtw.com -

#79.2022 年7 月出國旅遊心得(星宇航空TPE-SIN) - Huli – Medium

就這樣,沒了,要入境新加坡的行前準備就是這麼簡單。 台灣出境. 在台灣出境的流程其實也跟之前沒兩樣,差別大概只有在check-in 時地勤會要求看一下 ... 於 hulitw.medium.com -

#80.星宇航空運籌中心(STARLUX Flight Operations Center ...

2022年5月1日,我們透過聯合報有行旅旅行社報名了星宇航空的類出國行程, ... 滅火訓練艙內部分為二個主要的區域,包含訓練場地與觀看的座位區,中間 ... 於 g8906011.pixnet.net -

#81.星宇航空機票價格星宇票價艙等差別、選位、退票

經濟艙所有票價產品,開放班機起飛前48小時~3小時可以免費選擇前區及標準座位。 預選座位一經購買不能退改。(除更改時間至相同航點外,且須隨同原開立機票 ... 於 wanchen-travel.com -

#82.長榮航空豪華經濟艙座位 - BC Pâtisserie Academy

從座椅形狀、柔軟度到雙腳的伸展空間,我們都透過精密的人體工學計算,盼望在有限的機上空間中,設計出您最舒適快意的乘坐環境。 前一篇文分析了長榮航空( ... 於 bcpatisserieacademy.fr -

#83.私藏飛機選位秘笈台灣出發航空公司座位圖懶人包沒窗戶?不能 ...

星宇 航空緊急出口座位須知. 在單走道客機(如A320/737)上,因為緊急出口的特殊位置,通往緊急出口的兩側座位都不能後仰。這也包括緊急出口前一排的 ... 於 blog.jesselin.com -

#84.星宇航空初體驗之A350-900"豪華經濟艙"詳盡分享

Mar 19, 2023 14:01. ❤【2023‧澳門】寬敞座椅/舒適頭枕/超大螢幕/專屬櫃檯/優先登機‧托運行李兩件/每件23公斤~『星宇航空初體驗之A350-900"豪華經濟艙"詳盡分享』. 於 qqrice0416.pixnet.net -

#85.星宇航空心得- 星宇航空和长荣航空, 王子复仇记的故事知乎

目前营运于区域航线的空中巴士A321neo客机,每架均设有8个商务舱座位及180个经济舱座位,商务舱配置180度全平躺座椅,而全獨星宇航空Q1賺進1.27億元Q2因油價下跌近三成 ... 於 arp.pdsp5585.com -

#86.獨家開箱/直擊國內唯一頭等艙、星宇A350飛洛杉磯全平躺

The Coral Premium Lounge 走傳統曼谷式皇家風格,有開放式座位,或相對隱密的座位區,自助餐式餐檯餐點眾多,可以把握最後時間嚐嚐泰式酸辣湯、烤雞腿、 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#87.星宇航空開箱!飛機座位選哪一排比較好!東京超新 ... - YouTube

星宇 航空開箱!飛機 座位 選哪一排比較好!東京超新超潮公寓式酒店! · Comments • 19. 於 www.youtube.com