智庫台灣的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦石牧民,王聖芬寫的 奔海:台灣智庫二十年 和林汝羽,林念慈,陳牧民,曾育慧,黃佩玲,蔡百蕙,鄭欣娓的 看見南亞:從孟加拉、印度,到巴基斯坦,台灣人在亞洲次大陸的發現之旅都 可以從中找到所需的評價。

另外網站審議式民主的理想與侷限 - 第 24 頁 - Google 圖書結果也說明:小林傳司,2007,〈科技民主與民眾參與:1990 年以後日本的經驗〉,收錄於廖錦桂、王興中主編,《口中之光:審議民主的理論與實踐》,頁 141-55,台北:台灣智庫。

這兩本書分別來自釀出版 和八旗文化所出版 。

國立政治大學 政治學系 葉浩所指導 許賀鈞的 「轉型之後,何謂正義?」台灣轉型正義論述探析 (2020),提出智庫台灣關鍵因素是什麼,來自於轉型正義、民主轉型、歷史記憶、國族認同、促轉會。

而第二篇論文輔仁大學 法律學系碩士在職專班 吳豪人所指導 陳梅玉的 人力發電作為替代死刑方案 (2019),提出因為有 死刑替代刑、修復式司法、社會復歸、單車人力發電的重點而找出了 智庫台灣的解答。

最後網站財團法人台灣智庫- 台灣採購公報網決標公司資料庫則補充:公司名稱: 財團法人台灣智庫. 公司地址: 100臺北市中正區愛國西路9號8樓. 公司電話: (02) 23706987. 公司統編: 14552025. 財團法人台灣智庫歷年得標數量統計 ...

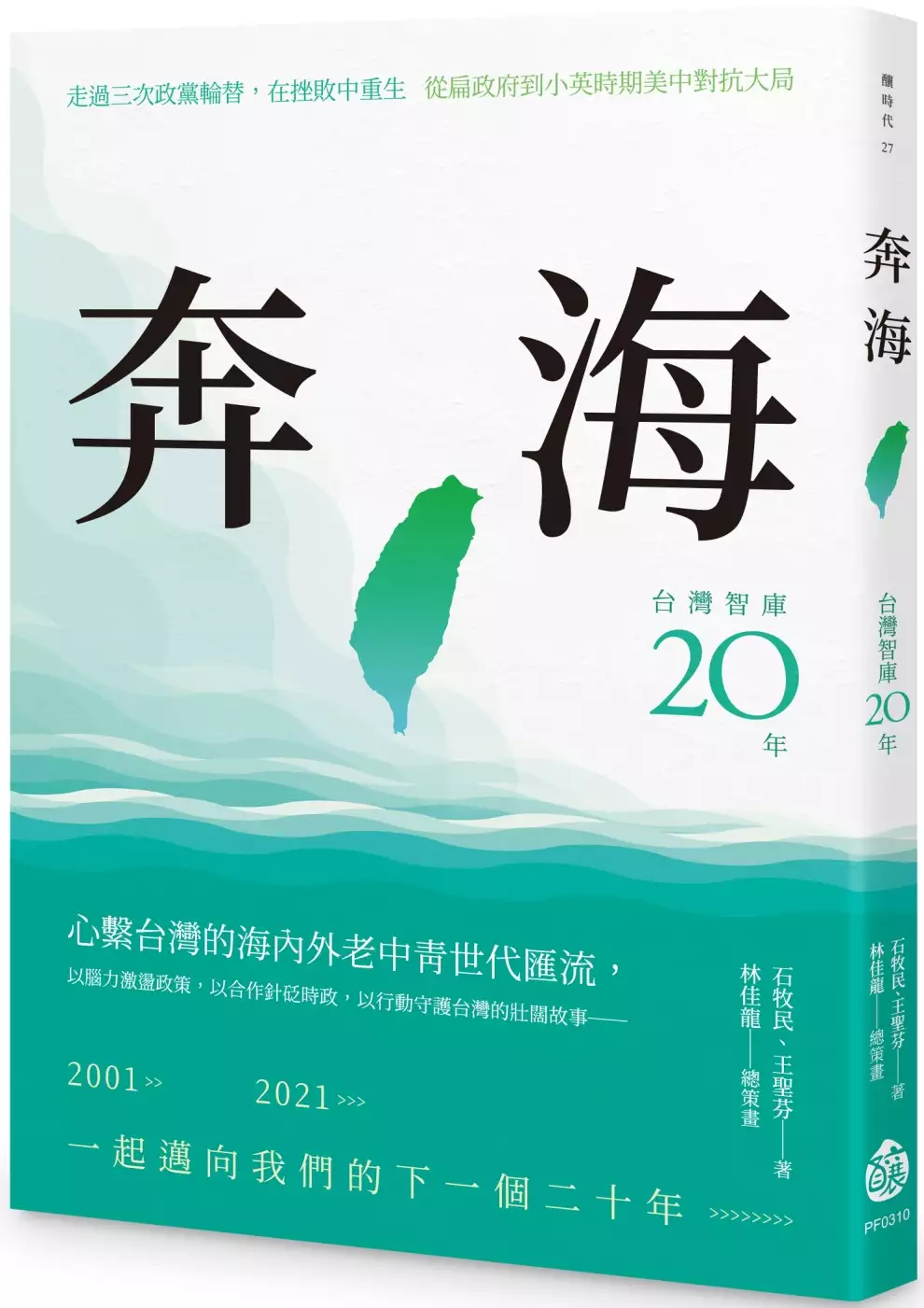

奔海:台灣智庫二十年

為了解決智庫台灣 的問題,作者石牧民,王聖芬 這樣論述:

本書紀錄四十年來台灣的民主進程,也見證了台灣智庫自2001年成立至今,心繫台灣的海內外老中青世代匯流,以腦力激盪政策,以合作針砭時政,以行動守護台灣的故事。 自1980、1990年代社會力迸發,進而初步達成民主化開始,至2001年台灣智庫成立;歷經三度政黨輪替,台灣智庫始終為台灣尋找政策方向,為本土政權培養人才。在台灣智庫成立屆滿二十週年之際,本書透過訪談、專文,依時序詳實記載一群認同台灣、學有專精的志士,自威權獨裁時期,到民主新苗萌發,再到本土政權朝小野大左支右絀,最終見證本土執政在全球疫情及國際局勢劇變中站穩腳步的歷程。 名人推薦 林佳

龍(台灣智庫共同創辦人) 陳博志(台灣智庫榮譽董事長) 呂曜志(台灣智庫執行長)

智庫台灣進入發燒排行的影片

#三立新聞 #消失的國界 #李天怡

➲ 世界微光看更多 http://act.setn.com/worldlight/

➲ 深度節目及國際時事都在這裡 【從台灣看見世界的故事】

➲新聞HD直播 三立LIVE新聞 https://goo.gl/7FaFJW

➲追蹤消失的國界粉絲團:http://bit.ly/SETBorderlessWorld

➲驚爆新聞線 爆內幕追真相 https://goo.gl/qnrjSt

➲政論第一品牌 新台灣加油 https://goo.gl/Hthr3e

➲雲端秘檔揭秘辛解碼真相 https://goo.gl/vi3Gzd

➲美食趣遊必看54Free食代 https://goo.gl/bSdR3e

#國際新聞 #國際局勢

「轉型之後,何謂正義?」台灣轉型正義論述探析

為了解決智庫台灣 的問題,作者許賀鈞 這樣論述:

直至2021年的今天,臺灣的民主化進程普遍被認為是已經走入民主鞏固的階段,但在此同時,台灣社會對於過去不論是二二八事件、抑或是白色恐怖時期威權統治的歷史,似乎仍未整理好思緒去面對。轉型正義不僅只是對過去歷史的反省與總結,其意義還包括了對當前政體所應重視和守護的價值作定義,以及朝向未來發展的民主法治教育等等,可以說轉型正義不只面對過去、更同時面向現在以及未來。然而,在台灣的社會與政治脈絡中,相對於對民主轉型的重視,轉型正義卻鮮少受到關注與重視,且即便有民間或政府人士願意推動台灣的轉型正義工程,其過程也常是艱辛且充滿阻礙的。因此,本篇論文便是企圖研究,在台灣的文化脈絡下的轉型正義究竟面臨著什麼樣

的困難。為此,在研究方法上先從台灣的轉型正義理論論述作切入,回顧過去曾被提出的台灣轉型正義論述,檢視不同論述之間的差異及背後原因,思考不同論述之間是否有達成共識的空間與可能;接著再從抽象的理論層次轉進實然的政治實踐層次,檢視不同時期的台灣政府對轉型正義的作法與態度,並與前面提及的轉型正義論述做對照;最後則是整理近幾年轉型正義的發展與轉變,從中分析台灣的轉型正義在經過這數十年來有哪些問題逐漸得到解決、又有哪些問題至今仍然難解,並試圖分析那些難解的問題其癥結點究竟為何,以及為未來台灣轉型正義的發展提出一些臆想與可以努力的方向。

看見南亞:從孟加拉、印度,到巴基斯坦,台灣人在亞洲次大陸的發現之旅

為了解決智庫台灣 的問題,作者林汝羽,林念慈,陳牧民,曾育慧,黃佩玲,蔡百蕙,鄭欣娓 這樣論述:

五個國家、七個台灣人,九種觀察南亞的視角 來自遙遠的國度,最真實溫暖的報導。 孟加拉家喻戶曉的奶茶、巴基斯坦的蘇非音樂, 與自然共存的尼泊爾、在傷痛中重生的斯里蘭卡, 印度,充滿潛力的新興市場,是台灣的機遇也是挑戰! 你是否願意脫離舒適安逸的台灣,前往他鄉探索生命的不同可能?你可曾發現那些貌似古怪難以理解的異國文化,不但蘊含豐厚的生命智慧,更是台灣人觀照自身的一面鏡子?面對經濟政治環境相對劣勢的發展中國家,除了理解,我們還能扮演哪些更積極的角色? 本書的七位作者踏出了那一步,前往對大多數台灣人來說仍然陌生的南亞。廣袤的亞洲次大陸不僅孕育了十八億的人口,

更有著極度豐富的語言、宗教、與民族特色,以及淵遠流長的歷史文化。古老的智慧、多元的傳統使南亞成為令人著迷嚮往的旅遊勝地,但糾結複雜的政治問題卻讓他們的發展停滯。然而,當地人究竟如何生活?如何看待自己的文化與處境?他們渴望這麼樣的改變? 《看見南亞》由中興大學「南亞研究中心」主任陳牧民教授與孟加拉媳婦曾育慧統籌,收錄了七位台灣人在南亞的體驗、觀察與貢獻。他們同時兼具志工、學生、學者、記者、旅人、社運分子、情人、女性等多重身分,足跡涵蓋南亞五國,關注的焦點從國際政治、公共衛生、難民、教育、音樂、性別、環保、階級、族群,到市場與商機。讀者們將看到孟加拉人濃厚的家庭觀念與熱情的奶茶文化、巴基斯坦

的伊斯蘭音樂與封建痕跡、斯里蘭卡激烈的總統大選與中國強勢的布局、尼泊爾以大地為師的傳統生態智慧與女性啟蒙,以及印度的城鄉差距、童婚問題、流亡藏人、教育困境,還有在地耕耘多年的台商經驗談。 林汝羽、林念慈、黃佩玲、蔡百蕙、鄭欣娓,以及上述兩位,他們在書中記錄了南亞繽紛燦爛、錯綜複雜的人文景觀,也展現了台灣人遼闊的視野與走向世界的決心。七位作者前往南亞的動機各異,共同的則是大膽前往未知的異鄉的勇氣,以及努力欣賞不同文化的胸襟。儘管曾經面臨各種險阻,簽證不過、語言不通、水土不服、被歹徒當街行搶、被嘟嘟車司機坑錢、與死亡車禍擦肩而過,也曾被當地人誤解、質疑、排斥,但他們終於都靠著耐心與毅力贏得接

納,融入當地社會。 最終,在「看見南亞」的過程中,七位作者不僅讓世界看到了台灣,也看到身上另一個自己。如詩人向陽所云,「雙腳所踏都是故鄉」,來自台灣的種子有著強韌、靈活的生命力,只要有土壤,在異鄉也能落地生根、開花結果。 本書特色 ★南亞風土民情的第一手報導:本書七位作者的親身體驗與第一手報導,提供關懷南亞各國或多元文化的讀者一個重新認識南亞的機會。 ★多元文化的觀察與反省:種種對異文化的觀察不僅令人讚嘆大千世界的眾生面貌,也帶領我們突破同溫層與舒適圈,反省自身習以為常的價值與成見。 ★走向國際、探索世界的台灣經驗:書裡寫的是南亞的繽紛人文,但書寫本身呈現的卻是台灣人

遼闊的視野,以及走向世界的決心。 名人推薦 聯合推薦(依照姓名筆畫排列) 1.印度尤(「YaoIndia就是要印度」共同創辦人、鳳凰衛視駐印度特約記者) 2.吳志中(外交部政務次長) 3.吳德朗(台北印度音樂文化中心負責人) 4.何榮幸(《報導者》總編輯) 5.張 正(「燦爛時光東南亞主題書店」創辦人) 6.黃志芳(對外貿易發展協會董事長) 好評推薦 吳志中/外交部政務次長 南亞研究學者陳牧民教授、孟加拉公衛專家曾育慧博士召集國內一批年輕研究者,各自把前往印度、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡、尼泊爾進行田野調查或在地工作的親身經歷寫出來……這不僅是南亞

區域研究的創舉,也是台灣新一代研究者的成果展現…… 吳德朗/台北印度文化中心、夢想印度傳博物館創辦人 《看見南亞》中每位作者,各自有不同經驗,從不同的角度書寫,在不同的環境中實現了不同的願景。相同的是他們都具有百折不撓的熱情與毅力,也提出了整體觀點。這些經驗肯定是彌足珍貴的…… 何榮幸/《報導者》總編輯 本書既有從政治、經濟、歷史、制度切入的傳統敘事脈絡,也有從餐廳、音樂、戰爭、衛生棉切入的生猛文化觀察……以此宣示台灣應該揚棄傳統標籤與刻板印象,重新認識與理解亞洲次大陸…… 黃志芳/中華民國對外貿易發展協會董事長 由陳牧民教授,以及數位深入南亞各國進行實際研究,接

觸當地生活文化的台灣研究人員與NGO工作者,所合力完成之《看見南亞》本書即將出版,可說恰逢其時……身為參與「新南向政策」制定與推動者之一員,並曾實地多次往訪南亞諸國,本人對書中每位作者在當地的努力耕耘與第一手觀察深感敬佩,特此為序,並向各位有意了解南亞各國文化與人民生活的讀者推薦本書。

人力發電作為替代死刑方案

為了解決智庫台灣 的問題,作者陳梅玉 這樣論述:

摘要本論文共分為五個章節。第一章緒論,說明本論文的研究背景與動機,首先,江國慶案的啟示是,死刑不該是個解決問題的工具。其次,是杜花明和湯銘雄事件的省思,死刑犯並非都是無可挽回的惡人,而我國的法律剝奪了他活著證明自己的機會。因此,「除了死刑以外,有沒有其他可行的方法呢?」是本文想探討的議題。在這樣的思惟下,本文以社會復歸的視角出發,輔以法律、社會及心理三個面向為基礎,以及法律經濟分析的協力,提出本文的死刑替代刑方案。第二章是說明死刑替代刑方案之條件,本文方案必須符合國際法及內國法禁止酷刑之規範,因此死刑替代刑必須不是酷刑。其次,在被害人長期被排除於案件訴追程序的情形下,考慮到要賦權於被害人,應

該讓被害人重新回到刑罰程序的主體之一的地位,並於過程中為加害人和被害人建構修復式司法的空間。最後以社會復歸為最終目標,因此要為加害人建構身心環境,及補償社會、賠償被害人與復歸後的經濟基礎。加害人首先必須每天完成定量的綠能發電,在每天適量運動對心理所產生的正面影響,作為加害人建構身心環境,在心靈和精神上創造反省的空間,同時培養體能和耐力。並在修復式司法進行下,身心能漸趨平衡,為雙方創造悔悟和宥恕的契機,努力取得被害人的宥恕,並打造對加害人對被害人及社會進行賠償的經濟基礎,以及爭取以服替代刑來替換死刑的執行。第三章說明人力發電之死刑替代刑方案。為了達成社會復歸的目標,本文的死刑替代刑方案包括暫停執

行死刑、進行修復式司法、人力單車(綠能)發電及替代刑來做為從死刑過渡到非死刑的中間方案。暫停執行死刑期間為五年,這五年除了人力綠能發電外,重點在進行修復式司法,藉由加害人與被害人的互動來驗證被害人是否同意宥恕加害人。取得被害人的宥恕後,進入替代刑執行期間,這個期間是以餘命計算刑期,並以餘命計算綠能發電抵刑期的度數,而發電之餘的時間則是加害人要以工作付出勞力來換取工資,並以工資作為賠償被害人、支付監獄及生活費用及累積重生基金。本文同時說明方案的積極特徵,包括不是酷刑、賦權於被害人、制度上反省與和解之機會、賠償社會、形成社會復歸的基礎。以及考量到平均餘命之變動、中途死亡、因故(客觀)不能、放棄出獄

重生的慾望、騙取無期徒刑,性別差異、一心求死的加害人、避免自傷傷人之安全機制 、特別調整:肢障與剩餘時間活動 、發電有無加班限制 、死刑替代刑的工時與工資分配等情形。第四章是對死刑存廢各方的回應,首先是對支持死刑的應報論、嚇阻論及資格論的回應;其次是對被害人的回應,說明賦權的內容;對社會大眾則說明本文方案並未廢除死刑,並非輕放加害人,以及打破刑罰僅是反射利益的結構;對廢死支持者的回應是本方案雖然不能直接廢除死刑,但目標和廢除死刑是一致的。對於應報論者、嚇阻論者、資格論者、被害人以及社會大眾等各方的不安全感、強烈的正義需求等情緒逐一回應,以期能達到與社會對話、溝通的作用。第五章則總結來說,我國尚

未廢除死刑,然死刑這一刑罰已是國際上認定的酷刑,我國的監獄行刑法是以社會復歸為目的的現況下,是否能在死刑和社會復歸間找到一個中間的橋樑,並藉由這一橋樑方案的長期執行,讓我國能漸漸的走向無死刑國家。本文方案不會是對於重大犯罪刑罰的最終方案,僅是扮演一個溝通橋樑的角色,期待社會各界在本文方案中找到轉化的契機,讓我們以智慧和想像力一起建構一個真正具備展望未來福址的正義。

智庫台灣的網路口碑排行榜

-

#1.國內外智庫 - 大陸委員會

中華經濟研究院(Chung-Hua Institution for Economic Research) · 中華綜合發展研究院(Chung-Hua Institution for Economic Research) ... 於 www.mac.gov.tw -

#2.獨家》台灣智庫改組覓新址莊國榮卸執行長交棒呂曜志 - 風傳媒

創立於2001年的財團法人台灣智庫近期完成世代接棒,預計將由台北海洋科技大學副校長呂曜志接任原本長期由政大公行系助理教授莊國榮擔任的執行長一職, ... 於 www.storm.mg -

#3.審議式民主的理想與侷限 - 第 24 頁 - Google 圖書結果

小林傳司,2007,〈科技民主與民眾參與:1990 年以後日本的經驗〉,收錄於廖錦桂、王興中主編,《口中之光:審議民主的理論與實踐》,頁 141-55,台北:台灣智庫。 於 books.google.com.tw -

#4.財團法人台灣智庫- 台灣採購公報網決標公司資料庫

公司名稱: 財團法人台灣智庫. 公司地址: 100臺北市中正區愛國西路9號8樓. 公司電話: (02) 23706987. 公司統編: 14552025. 財團法人台灣智庫歷年得標數量統計 ... 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#5.台灣智庫 - 苦勞網

日期, 標題, 來源, 作者. 2018/11/30, 【座談】台灣智庫國際論壇:台美如何共同面對中國銳實力? 台灣智庫, 全球台灣研究中心. 2018/09/20, 【會後稿】台灣智庫座談會: ... 於 www.coolloud.org.tw -

#6.智庫最前線: 專訪寇健文、馬振坤、陳華昇、唐開太與董思齊 ...

董思齊(公行86級),2000年本系政研所碩士,2012年獲本系政治學博士。曾任臺中市政府國際事務委員會執行長、台灣智庫國際事務部主任、韓國高麗大學「和平與民主研究所」 ... 於 politics.ntu.edu.tw -

#7.臺灣文化政策智庫中心

【校內活動】2021台灣智慧財產法學會著作權研討會 ... 國立臺灣藝術大學為推動臺灣藝術文化智庫平台網絡,透過臺灣藝術文化之跨藝、跨域研究以及產、官、學、研各部門 ... 於 tttcp.ntua.edu.tw -

#8.美印太司令:台灣恐遭侵略美智庫假想2027 - 華視新聞網

中共對台灣的武力威脅從不放鬆,美國智庫戰略與國際研究中心,CSIS,發布一份去(2021)年的安全研究報告,假定2024民進黨打贏總統大選,2027年中國將把 ... 於 news.cts.com.tw -

#9.各國兵家必爭之地 智庫作為權力與知識間的橋梁,適合比較

在此背景下,智庫的地位變得更加重要,已經成為全球治理中不可或缺的政策建議之泉源。 台灣經常登上TTCSP 排名的智庫. 2021 智庫人才論壇。圖/ ... 於 crossing.cw.com.tw -

#10.台灣智庫創立20週年蔡英文讚「他們」助民進黨制定政策

立法院長游錫堃表示,台灣智庫隨著政黨輪替而誕生,是我國第一個台派智庫,以建構國家正常化為核心價值,20年來其關心層面廣泛,囊括政治、經濟、文化、社 ... 於 www.ettoday.net -

#11.智庫幕僚-財團法人台灣地理資訊中心

智庫 幕僚. 本中心為推動地理空間資訊之發展,積極協助進行推動、輔導、諮詢、產業媒合之行政幕僚,以期達成政府資源整合、降低重覆建置與促進地理空間資訊商機之擴展。 於 www.tgic.org.tw -

#12.奔海――台灣智庫二十年 - momo購物網

在台灣智庫成立屆滿二十週年之際,本書透過訪談、專文,依時序詳實記載一群認同台灣、 ... 1984年生於彰化縣,國立台灣大學中國文學系與政治系畢業。 於 m.momoshop.com.tw -

#13.美印太司令:台灣恐遭侵略美智庫假想2027

中共對台灣的武力威脅從不放鬆,美國智庫戰略與國際研究中心,CSIS,發布一份去(2021)年的安全研究報告,假定2024民進黨打贏總統大選,2027年中國將把 ... 於 tw.style.yahoo.com -

#14.世界公民智庫股份有限公司 - 104人力銀行

【公司簡介】世界公民智庫是一個以台灣各領域發展的未來願景為Vertical Thinking,以人工智慧AI、區...。公司位於台北市士林區。產業別:工商顧問服務業。 於 www.104.com.tw -

#15.台灣智庫 - 中文维基百科

財團法人台灣智庫(Taiwan Thinktank),是台灣的智庫,於2001年12月30日由台灣證券交易所董事長林鐘雄、台灣高速鐵路公司董事長殷琪、奇美實業董事長 ... 於 wiki.hk.wjbk.site -

#16.台灣智庫 - Facebook

台灣智庫 is on Facebook. Join Facebook to connect with 台灣智庫and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more ... 於 www.facebook.com -

#17.華府智庫:美不會邀台灣加入印太經濟架構

過半數美國參議院成員致函總統拜登,敦促他將台灣包含在「印太經濟架構」(IPEF)中。不過華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」... 於 www.worldjournal.com -

#18.新台灣國策智庫(Taiwan Brain Trust)

新台灣國策智庫(Taiwan Brain Trust, TBT) 為辜寬敏先生於2010年1月所創立,乃一創新的政策研究諮詢與政經風險評估機構。原隸屬財團法人新台灣和平基金會, ... 於 braintrust.tw -

#19.台灣智庫- 维基百科,自由的百科全书

財團法人台灣智庫(Taiwan Thinktank),是台灣的智庫,於2001年12月30日由台灣證券交易所董事長林鐘雄、台灣高速鐵路公司董事長殷琪、奇美實業董事長許文龍、台灣工業 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#20.台灣智庫20週年論壇蔡總統盼持續培育人才讓國家進步發展

記者羅伊庭/臺北報導. 蔡英文總統今(23)日出席「台灣智庫20週年論壇『2032國家新願景跨世代對話』」,肯定台灣智庫集結各領域專家,共同探討國家 ... 於 www.ydn.com.tw -

#21.公共事務:洞悉社會議題,汲取各國智庫 - 第 33 頁 - Google 圖書結果

觀光旅遊產業、加上台灣有厚實傳統產業基底與眾多大學院校具有外資來投資潛力,過去沒有好政策來發揮台灣魅力來吸引廠商與其他都市民眾來台灣旅遊,就學、就業、投資與 ... 於 books.google.com.tw -

#22.亞太智庫領袖高峰會- 財團法人國策研究院文教基金會

... 亞太變局中智庫之角色(Roles of Think-tank at Current Asia-Pacific Dynamics)、亞太地區的權力轉移(Power Transition at Asia-Pacific)、台灣與國際智庫之 ... 於 inpr.org.tw -

#23.台灣民眾對「美軍會來」過於樂觀,美智庫評估自身軍事實力 ...

對此,台灣民意基金會詢問「中共如果武力犯台,你覺得美國有沒有可能會出兵協助(防)台灣?」結果顯示有高達65%民眾認為美國可能會協防台灣,僅有約28% ... 於 www.thenewslens.com -

#24.台灣智庫20週年創辦人林佳龍:挑戰2032-台灣關鍵10年

台灣智庫 20週年論壇—2032國家新願景、跨世代對話」,總統蔡英文、立法院長游錫堃、台灣智庫共同創辦人林佳龍等均蒞臨開幕式致詞;圖片/欣傳媒方雯玲 ... 於 news.sina.com.tw -

#25.國家政策研究基金會

摘要疫情肆虐期間,人民居於安全與防疫之考量,以紙鈔支付逐漸不再是消費市場的主流,代之而取的則是電子支付的普及與應用,促使台灣逐... 於 www.npf.org.tw -

#26.台灣智庫20週年創辦人林佳龍:挑戰2032-台灣關鍵10年

台灣智庫 20週年論壇—2032國家新願景、跨世代對話」,總統蔡英文、立法院長游錫堃、台灣智庫共同創辦人林佳龍等均蒞臨開幕式致詞;圖片/欣傳媒方雯玲 ... 於 www.xinmedia.com -

#27.台灣智庫20週年論壇|2032國家新願景跨時代對話 - 活動通

台灣智庫 成立之前,台灣經歷了飛快卻寧靜的民主化進程,在野百合學運十年後,經過多 ... 「台灣智庫20週年論壇—2032國家新願景、跨世代對話」將於2021年11月23日假台大 ... 於 www.accupass.com -

#28.《大事件》第55期: 頭號政治案:逼迫辭職信 - Google 圖書結果

而在此之前,中國外長王毅在美國智庫的一番“憲法論”,並避談“九二共識”,在台灣引發了有關中共對台政策是否轉向的分析和猜測。前不久,台灣智庫“台灣論壇基金會”的7位成員 ... 於 books.google.com.tw -

#29.臺灣智庫智策顧問事業機構| TGSA業界首創全程陪伴的輔導服務 ...

政府補助不只是台灣,全世界成熟國家都有,我們深知更大的市場在國際,因此我們整合臺灣企業政府補助、日本當地外企進駐、展銷、政府企業補助之服務,以補助案為核心, ... 於 tgsa.com.tw -

#30.美國人更挺台了?華府智庫民調:美民眾願承擔風險捍衛台灣

根據美國華智庫最新一項民調顯示,在中國威脅下,美國民眾,以及思想領袖,對於捍衛台灣的意願已經有所成長,…中國近期頻頻軍事恫嚇台灣,華府智庫一 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#31.〈財經視窗〉美國智庫建議天馬行空台灣應有自己戰略

〈財經視窗〉美國智庫建議天馬行空台灣應有自己戰略 ... 銷毀機制」,另有美國智庫學者說,邦交國丟不停,台灣應考慮主動斷絕各邦交國的外交關係。 於 anntw.com -

#32.台灣八大智庫在全球智庫的排名 - TH Schee

台灣 八大智庫在全球智庫的排名 · 7. 台灣民主基金會(TFD) · 19. 台經院(TIER) · 23. 中經院(CIER) · 26. 政大國關(IIR) · 82. 國家政策研究基金會(NPF) · 93. 於 blog.schee.info -

#33.英智庫估5年後台灣躋身「第20大經濟體」!謝金河揭3驚奇

財信傳媒董事長謝金河今(29)日在臉書發文表示,英國智庫「經濟與商業研究中心」(CEBR)預測台灣在2026年將躋身為全球第廿大經濟體,引發大家的關注,一時之間,台灣 ... 於 beanfun.com -

#34.她希望台灣也有一條智庫街鄭麗君籌組民間大型民主研究智庫

華府有智庫街,台灣的智庫街是青島東路? 「下一步」,是青平台「民主治理學院」空間的名稱,對於青平台未來,希望 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#35.啟動旋轉門 智庫競合時代來臨 - 台灣光華雜誌

與美國相較,台灣的智庫政治色彩顯見濃厚,歷史也還尚淺,但研究議題卻頗能因台灣政經轉型的特殊需求而呈現不同的特色,如中華經濟研究院、台灣經濟研究院、台灣綜合 ... 於 www.taiwanpanorama.com.tw -

#36.美智庫報告:世界須全力以赴保護台灣不能失敗 - 新唐人亞太 ...

中共近幾個月,頻頻入侵台灣的防空識別區,美國除聯合盟友加強護台外,專家們也紛紛展開調查研究。華府智庫詹姆斯敦基金會此前發布的報告中, ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#37.台灣智庫- 維基百科,自由的百科全書 - KFD.ME

財團法人台灣智庫(Taiwan Thinktank),是台灣的智庫,於2001年12月30日由台灣證券交易所董事長林鐘雄、台灣高速鐵路公司董事長殷琪、奇美實業董事長 ... 於 wiki.kfd.me -

#38.美智庫評全球風險美中為台灣陷危機首登最高級別 - 今周刊

美國智庫外交關係協會(CFR)發布報告,美中為台灣爆發嚴重危機登上全球潛在衝突中最高級別,為歷來首見。但專家預期,美中今年為南海陷入軍事對抗的 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#39.華盛頓新智庫相繼成立為台灣發聲 - 美國之音

去年底,一個名為“台美關係研究中心(The Institute for Taiwan-American Studies, ITAS)”的智庫在華盛頓成立,3月中在國會山舉辦了首次研討會,前台灣 ... 於 www.voacantonese.com -

#40.亞洲40大智庫台灣3入選 - 中華經濟研究院

(中央社台北24日電)根據美國賓州大學發布調查報告,台灣擁有52個智庫,全球排名第23,亞洲排名第4,居亞洲四小龍之首。 賓州大學「智庫與公民社會計畫」(Think Tanks ... 於 www.cier.edu.tw -

#41.印度智庫:深化與台灣關係的時機已經成熟

在本(109)年7月間與遠景基金會合辦一場關於疫後時代台印度關係與雙邊合作展望的線上研討會後,印度智庫「觀察家研究基金會」本(8)月10日刊登報告 ... 於 www.taiwanembassy.org -

#42.藍智庫:台灣今年經濟成長「保4」困難

國民黨智庫國家政策研究基金會20日在「520蔡政府施政總檢討-失控的物價與能源政策」記者會拿出民調顯示,民眾對政府施政最不滿意前5名分別為物價調控、 ... 於 www.epochtimes.com -

#43.財團法人國防安全研究院| 首頁

國防安全研究院 About. 本院前身係2010年3月1日成立之「國防智庫籌備處」,負責籌設業務及 ... 於 indsr.org.tw -

#44.台灣智庫 - 中文百科知識

中國台灣地區的綠營智庫之一,由前“經建會主委”陳博志擔任董事長的“台灣智庫”,是結合產、官、學界人士,且有不少是“政府”要員和支持陳水扁的企業界人士,2001年成立時 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#45.台灣智庫(@taiwanthinktank) • Instagram photos and videos

1832 Followers, 11 Following, 26 Posts - See Instagram photos and videos from 台灣智庫(@taiwanthinktank) 於 www.instagram.com -

#46.奔海:台灣智庫二十年 - 博客來

書名:奔海:台灣智庫二十年,語言:繁體中文,ISBN:9789864455645,頁數:232,出版社:釀出版,作者:石牧民,王聖芬,出版日期:2021/12/28,類別:人文史地. 於 www.books.com.tw -

#47.外交部長吳釗燮在華府智庫「全球台灣研究中心」2021年度 ...

外交部長吳釗燮於美東時間本(9)月15日上午在美國華府智庫「全球台灣研究中心」(Global Taiwan Institute, GTI)舉辦的線上年度研討會發表預錄專題 ... 於 www.mofa.gov.tw -

#48.美國智庫・三|下注旋轉門台灣在謀求什麼? - 香港01

前者往往針對頗有聲望的大型智庫,諸如布魯金斯學會(Brookings Institution)、CSIS、美國大西洋理事會(Atlantic Council)、哈德遜研究所(Hudson ... 於 www.hk01.com -

#49.Airiti Library華藝線上圖書館_台灣智庫機構之分類及發展現況研究

本研究採用「政府-政治-民間」智庫,以及「研究型-綜合型-活動型」智庫此兩組分類模型,來針對台灣的智庫機構進行分類分析。並將上述的分析結果與六所台灣具有代表性 ... 於 www.airitilibrary.com -

#50.奔海 台灣智庫二十年- 石牧民、王聖芬著

書名:奔海──台灣智庫二十年,語言:中文/繁體,ISBN:9789864455645,頁數:232,出版社:釀出版(秀威資訊),作者:石牧民、王聖芬著,林佳龍總策畫, ... 於 www.govbooks.com.tw -

#51.台灣智庫工作職缺/工作機會-2022年5月-找工作就上1111 ...

幸福企業徵人【台灣智庫工作】[彰化市]匡衡智庫兼任行政助理、111年研發替代役、電話行銷人員/電話會務人員、企業培訓顧問等熱門工作急徵。1111人力銀行網羅眾多知名 ... 於 www.1111.com.tw -

#52.SBIR研發經費補助_臺灣智庫策進顧問有限公司

SBIR研發經費補助,經濟部中小企業"創新研發"補助計劃,別讓政府給企業資金福利睡著了,申請SBIR研發經費補助,最高1000萬元,讓公司研發資金加倍成長! 於 www.vison.com.tw -

#53.智庫:英國應加大支持台灣力道有效嚇阻中國 - 中央社

俄烏戰爭引發國際對台海情勢新一波關注。新成立的英國智庫「台灣政策中心」今天發布報告呼籲,英國政府應協助台灣發展不對稱戰力、捨棄不合時宜的對 ... 於 www.cna.com.tw -

#54.晶片實力強美智庫:台灣真的很重要籲拜登續深化台美合作

布魯金斯研究所資深研究員何瑞恩表示「台灣真的很重要」,籲拜登政府持續深化台美關係。 圖:翻攝自Ryan Hass Twitter(資料照片). 於 newtalk.tw -

#55.防台海開戰!美智庫呼籲:華府與盟邦助台灣自衛 - 遠見雜誌

美國智庫外交關係協會(CFR)今天發表報告,敦促華府申明不試圖改變台灣地位,並與日本等盟邦反制中國咄咄逼人的行徑、協助台灣自衛,以現實戰略目標 ... 於 www.gvm.com.tw -

#56.台海和平將成美日會談焦點| 國際新聞| 20220520 | match生活網

美國總統拜登展開上任以來第一場亞洲之旅,美國智庫學者認為,中國對台灣的威脅將成為討論焦點。 外交關係協會(CFR)亞太資深研究員史密斯(Sheila ... 於 m.match.net.tw -

#57.新加坡超車台灣永續智庫年度評比國內八成企業未進行碳足跡盤查

CSRone永續智庫與國立政治大學信義書院公布2022《台灣暨亞太永續報告現況與趨勢》報告指出,在國際碳市場共識逐漸成形下,還有超過八成台灣企業未進行 ... 於 e-info.org.tw -

#58.智庫交流合作

臺亞基金會更希望藉由發展共同研究計畫,針對台灣與亞洲關係的發展、新南向政策的落實與推進、以及亞洲整合所面臨的迫切議題,匯聚各方關注,形構臺灣與亞洲主要智庫的 ... 於 www.taef.org -

#59.蔡英文執政6週年藍營智庫:為何讓年輕人只想躺平? - Tvbs新聞

總統蔡英文執政將滿6週年,國民黨智庫今(17)日上午舉行「蔡總統與青年的距離」記者會,質疑蔡英文兩度勝選,年輕人的支持絕對是一大助力,猶記得蔡 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#60.台灣智庫創立20周年蔡英文盼持續培養人才為國家獻力| 蘋果 ...

財團法人台灣智庫創立於2001年,今年屆滿20年,總統蔡英文今日(23日)出席台灣智庫「2032國家新願景跨世代對話」論壇,蔡英文表示,台灣智庫伴隨台灣 ... 於 tw.appledaily.com -

#61.財團法人台灣智庫

財團法人台灣智庫,統編:14552025,電話:(02) 23706987 02-23706987 23706987,公司所在地:臺北市中正區愛國西路9號8樓. 於 www.twincn.com -

#62.520體檢小英施政藍智庫警告通膨物價狂飆全年「保四」難

國民黨智庫經濟財政組召集人林祖嘉今天表示,針對蔡政府的物價管控, ... 她呼籲民進黨應深思,究竟是要緊抱「神主牌」,還是台灣產業發展與人民健康 ... 於 www.ctwant.com -

#63.獲邀德國智庫發表演說吳釗燮籲歐洲與台灣加強合作 - Taiwan ...

台灣 英文新聞/國際組台北報導)外交部長吳釗燮應德國柏林智庫歐洲外交關係協會(European Council on Foreign Relations)之邀,於週四(9)發表視訊 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#64.兩岸公共治理智庫之解析

台灣 競爭力論壇理事長、台灣大學政治學系副教授. 智庫(Think Tank)為研究公共政策、提供政策建議的非營利研究組織,是. 二十世紀先進民主國家政策改革的重要推手。 於 www.ea.sinica.edu.tw -

#65.台美智庫和美前官員齊聲盛讚台灣民主 - 報呱

台灣智庫 與美國「全球台灣研究中心」(GTI)8 日於外交部外交及國際事務學院舉辦「建構印太新局下台美關係新架構」台美智庫國際論壇,主題為「邁向 ... 於 www.pourquoi.tw -

#66.美軍兵推兩岸情勢!智庫曝台灣「擊退中國關鍵」 - 民視新聞

近幾年兩岸情勢升溫,台海的和平穩定也引起歐美國家關注。美國空軍與智庫曾經合作進行兩岸的兵棋推演,結果顯示出,假如台灣未來得面對中國的入侵,具有 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#67.美智庫報告揭中國打壓台灣外交部:聯合國應正視我參與訴求

美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」(GMF)在一份報告中提到中國打壓台灣參與聯合國事務,以及在國際組織深化影響力等作為,外交部發言人歐江安今天表示 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#68.國際智庫專區 - 台灣金融研訓院

國別 智庫名稱 網址連結 印尼 哈比比研究中心 https://www.habibiecenter.or.id/?pagerd_32leiq 印尼 戰略與國際研究中心 https://www.csis.or.id/ 印尼 印尼科學院 http://lipi.go.id/ 於 www.tabf.org.tw -

#69.德智庫續列台灣為國家全球轉型指數列第三 - RFI

中國月前颳起清查跨國企業有否政治不正確地把台灣列為國家之風,不少商業機構為此紛紛道歉和更正,但德國智庫貝圖斯曼基金會(Bertelsmann Stiftung) ... 於 www.rfi.fr -

#70.台灣智庫20年!蔡英文:十年政綱在這辯到面紅耳赤產生| 政治

總統蔡英文今(23)日上午出席「台灣智庫20週年論壇『2032國家新願景跨世代對話』」,肯定台灣智庫集結各領域專家,共同探討國家政策,也培育許多人才 ... 於 www.setn.com -

#71.【拜登亞洲行】美國智庫學者:台海和平將成美日會談焦點

美國總統拜登展開上任以來第一場亞洲之旅,美國智庫學者認為,中國對台灣的威脅將成為討論焦點。 外交關係協會(CFR)亞太資深研究員史密斯(Sheila ... 於 www.upmedia.mg -

#72.國民黨智庫民調指6成民眾對物價控管不滿意【更新】

學者建議,政府除了升息抑制通膨,也可調高匯率,讓台幣微幅升值,壓低進口成本,減輕物價壓力。也有學者認為,台灣屬於輸入性通膨,預估國際油價, ... 於 news.pts.org.tw -

#73.時論廣場》台智庫需嵌入巧實力(陶在樸) - 中時新聞網

美國戰略與國際研究中心成立了「巧權力委員會」,提出了「巧權力」外交思想,並為歐巴馬政府採納。台灣是一個小國處於地緣政治最敏感的台灣海峽,台灣需要 ... 於 www.chinatimes.com -

#74.華府智庫兵推,台灣半導體停產恐引爆美中衝突 - TechNews ...

華盛頓智庫「新美國安全中心」進行兵棋推演,模擬情境是一旦台灣3 家半導體代工廠突然停工,恐使全球經濟陷入停滯,並引發美中兩強軍事衝突。 於 technews.tw -

#75.從幕後獻策到多元發聲 台灣智庫百花齊放

但吊詭的是,促成智庫林立象徵民主多元發聲的,又正是台灣民主化過程中各個時期主政者的智囊需求,同時各階段成立的智庫專精研究議題,也是當時國家面臨的首要問題。 黨國 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#76.台灣智庫應擴展亞太地區議題之國際話語權 - 想想論壇

台灣智庫 排名在賓大的分類為東南亞及太平洋地區(Think Tanks in Southeast Asia and the Pacific),共有六家智庫被列為該區前百大,排名最高者為「民主 ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#77.台灣智庫 - 小人物串聯

台灣智庫 · 願景. 我們定位為一個關注廣泛公共議題的政策平台,以建構正常化國家、落實自由民主及追求幸福社會為核心價值,匯聚具有共同理念的人士,一起在這個平台上勾勒與 ... 於 smallsomebody.tw -

#78.世界公民智庫

這是一個以台灣各領域發展的未來願景為Vertical Thinking,以AI為Horizontal Thinking交織而成的智庫。透過AI,250位智庫會員,和廣大的線上會員將習慣以研究的態度去面對 ... 於 www.wisland.org -

#79.台灣新社會智庫全球資訊網

作者:台灣新社會智庫. 2014年台灣發生太陽花運動,香港則有傘運,我們在當年年底出版了第三輯的台港專刊,討論了兩邊運動的意義,經過了五年,民進黨取回執政權,但卻 ... 於 www.taiwansig.tw -

#80.20210322《周玉蔻嗆新聞》專訪台灣智庫諮詢委員張國城

周玉蔻嗆新聞#張國城#美中會談#布林肯#王毅#楊潔篪#邱太三#建設性模糊#釣魚台#美日安保條約20210322周玉蔻嗆新聞來賓| 台灣智庫 諮詢委員張國城主題| ... 於 www.youtube.com -

#81.台灣世代TAIWAN NEXTGEN

台灣 世代教育基金會致力於政策研究、人才培育,並隨時關注社會脈動, ... 探討台灣教育體制及雙語教育政策活動當中,智庫的Ellie Koepplinger研究員,發表他關於#台灣 ... 於 www.taiwannextgenfoundation.org -

#82.【就職六年】民調:近五成民眾對蔡英文兩岸政策感到滿意

台灣 世代智庫執行長林廷輝認為,調查顯示台灣民眾充滿自信,對兩岸關係看法並沒有受到中國文攻武嚇影響。 中華亞太菁英交流協會20日舉辦「蔡英文總統 ... 於 www.rfa.org -

#83.陣容介紹 - 新台灣智庫

執行長. 羅致政. Chih-cheng Lo ; 副執行長兼研究部主任. 李明峻. Ming-juinn Li. 於 pausan.eip.pumo.com.tw -

#84.華人室內設計經營智庫100 - 第 297 頁 - Google 圖書結果

3 「 2017 年隨著台灣客戶的轉介和外國同業友人的人脈資源,開始跨足國際市場,為經營大陸市場也參與歐美獎項今年更獲得英國國際地產大獎( International Property ... 於 books.google.com.tw -

#86.新台灣國策智庫有限公司- PChome線上購物

台灣 民主鞏固:政權輪替的國家安全挑戰. 作者: 羅致政、吳釗燮、劉世忠; 出版社: 新台灣國策智庫有限公司; 出版日期: 2011/04/02. 網路價 $ 198. 加入追蹤 ... 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#87.出席台灣智庫20週年論壇總統期盼台灣智庫持續培育人才讓國家 ...

蔡英文總統今(23)日上午出席「台灣智庫20週年論壇『2032國家新願景跨世代對話』」,肯定台灣智庫集結各領域專家,共同探討國家政策,也培育許多人才,讓國家持續進步 ... 於 www.president.gov.tw