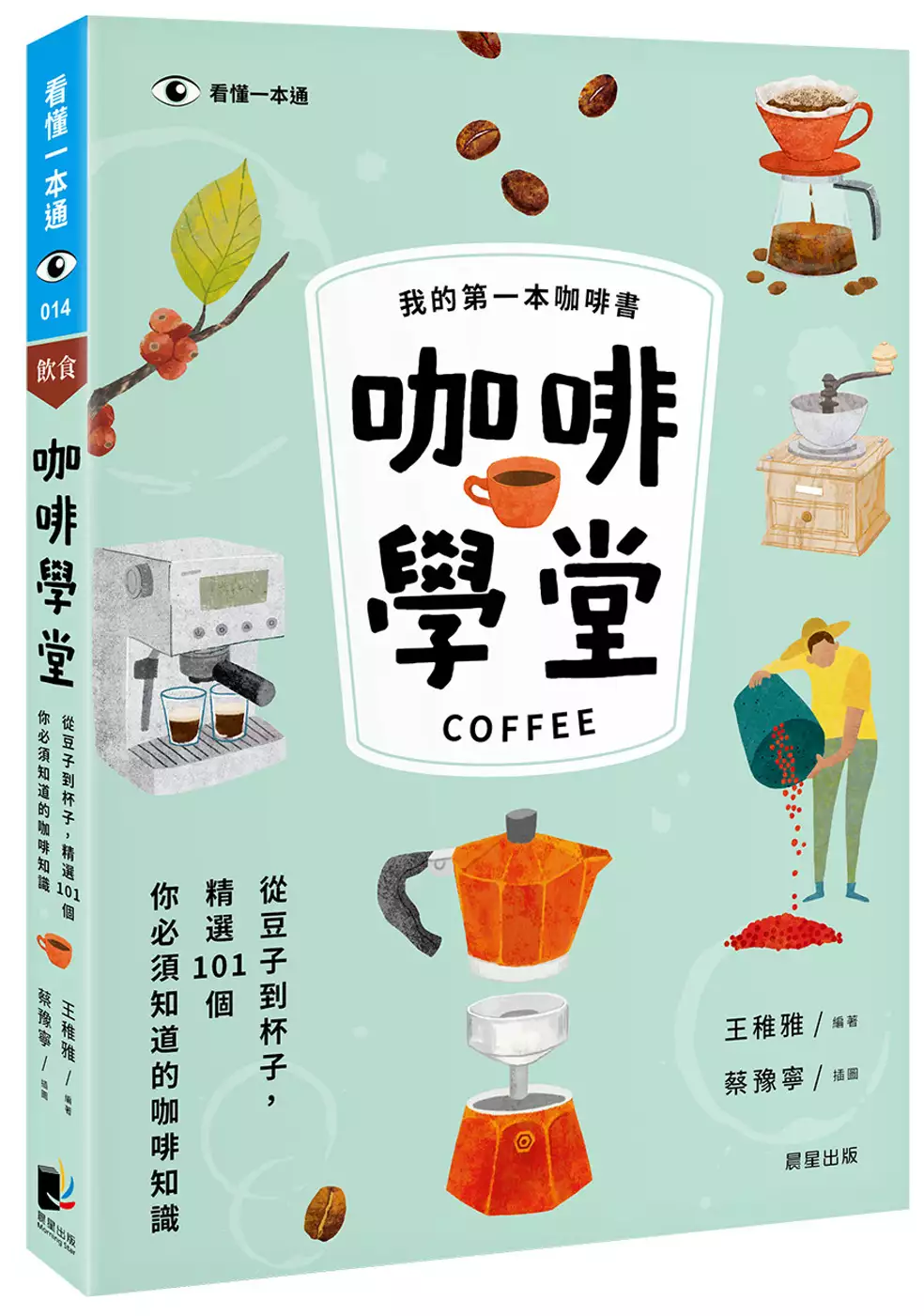

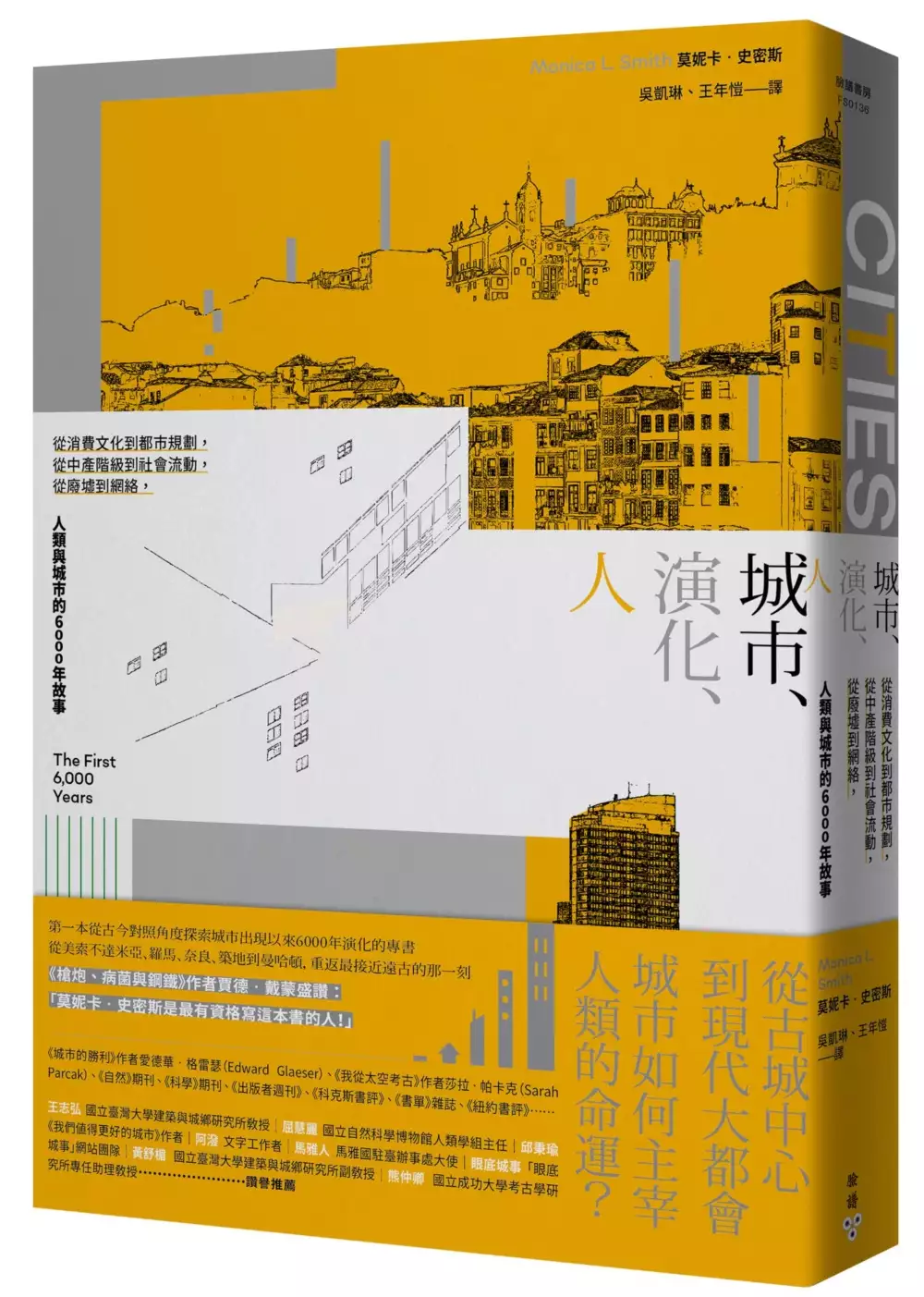

曼特寧咖啡豆的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王稚雅寫的 咖啡學堂:從豆子到杯子,精選101個你必須知道的咖啡知識 和MonicaL.Smith的 城市、演化、人:從消費文化到都市規劃,從中產階級到社會流動,從廢墟到網絡,人類與城市的6000年故事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站黃金曼特寧咖啡豆也說明:黃金曼特寧咖啡豆 Golden Mandhelin. 黃金曼特寧在咖啡界中享附盛名,產自印尼北蘇門答臘島托巴湖山區,Pawani公司獨家銷售黃金曼特寧為曼特寧咖啡中的極品, 生豆經過 ...

這兩本書分別來自晨星 和臉譜所出版 。

國立屏東科技大學 農園生產系所 賴宏亮所指導 凃偉凱的 咖啡豆不同烘焙模式及杯測與成分分析之研究 (2015),提出曼特寧咖啡豆關鍵因素是什麼,來自於咖啡、烘焙程度、官能品評、高效能液相層析。

最後網站曼特寧咖啡 - 全家行動購則補充:全家便利商店提供曼特寧咖啡相關商品在全家行動購可以輕鬆購買,曼特寧咖啡、美食名特產,進口零食泡麵,熱銷飲料,文創商品,找曼特寧咖啡等各種好康優惠, ...

咖啡學堂:從豆子到杯子,精選101個你必須知道的咖啡知識

為了解決曼特寧咖啡豆 的問題,作者王稚雅 這樣論述:

★每天必得來一杯咖啡的你,真的了解咖啡嗎? ★小小一顆豆子,到底擁有什麼樣的魔幻力量? ★從一顆咖啡果實到啜飲一口香醇滋味,中間還得歷經多少意想不到的過程呢? 本書透過11大主題分類,嚴選出101個咖啡詞彙,以最有趣淺顯的文字,搭配台灣專業插畫師的手繪圖解,帶你穿越飄香800年的咖啡祕密! 【產地與咖啡豆】產區不同,同一品種的風味也會不同?精品咖啡、單品咖啡與配方咖啡到底有何差異? 【品種】常喝的阿拉比卡豆是什麼豆?藝妓之所以昂貴的理由是? 【種植】什麼?咖啡豆只要一點點瑕疵就足以毀了一杯咖啡?台灣研發用來預防咖啡果小蠹的方法為何呢?

【處理法】常見的日曬處理、水洗處理及蜜處理,對咖啡風味有何影響? 【烘焙】開啟咖啡迷人風味的關鍵是烘焙,那一爆、二爆又是什麼概念? 【沖煮】沖煮比例及時間該如何拿捏?冷萃與冰滴的步驟哪裡不同呢? 【器材】在家手沖需要那些道具?想隨時隨地來杯濃縮咖啡需要哪些器材呢? 【飲品種類】咖啡飲品琳瑯滿目,拿鐵與咖啡歐蕾總傻傻分不清楚? 【品嘗】豐盈的茶香與花香,尾韻甘甜,濃郁厚實,像這樣的風味該如何學習品嘗呢? 【台灣咖啡】原來台灣曾為東亞最大的咖啡豆產地?那台灣是否為優質的咖啡產區? 【咖啡歷史與文化】咖啡的第三波浪潮指的是?土耳其咖啡居然還能占卜?

【給新手在家輕鬆享受職人級咖啡的實用讀本】 從各種不同角度分享咖啡,帶給你最簡易入門的咖啡知識,跨越東西、貫穿古今,就算對咖啡沒有研究也可以很輕鬆地讀懂關於咖啡的一切! 獻給—— ◎完全門外漢的咖啡小白 ◎對咖啡似懂非懂的你 ◎習慣用咖啡開啟每一天的你 ◎無可救藥的咖啡上癮者 ◎執著地追尋一杯好咖啡的咖啡愛好者 【零基礎也不怕!】 跟著這本書一起享受啡嚐美好的咖啡時光~~來吧!泡杯咖啡,讓我們開始吧! 本書特色 ◆【市面上最簡單易懂的咖啡書】 精選101則咖啡關鍵詞,帶領你踏入咖啡的世界,一頁圖、一頁文的編排形式,相關知識透過圖文輕鬆獲得!

◆【透過可愛插畫就能知曉咖啡的一切!】 特邀台灣知名插畫家量身打造風格插圖,文字圖像化,更具閱讀樂趣! ◆【完全解答初學者對咖啡的所有疑惑】 針對初次接觸或已經進入咖啡領域卻還有些混沌的群眾,幫助你在走進咖啡店、挑選豆子或進入自己動手沖咖啡的階段時,從「豆子到杯子」等的必知環節,一本就能搞定! ◆【似懂非懂的知識瞬間釐清】 一些平時圍繞在生活中與咖啡有關的名詞及模糊知識,讀過絕對讓你驚呼:「原來是這個意思啊~:D」 ◆【更貼近土地的閱讀】 從台灣視角出發並談及台灣咖啡的重要關鍵歷程,更貼近土地及日常。

曼特寧咖啡豆進入發燒排行的影片

阿珊跟朋友經營的咖啡店OHM Vegan Lab,既有意式咖啡,亦有氮氣、冷泡、冰滴、手沖咖啡。無論哪款咖啡,她們都只用「雨林咖啡」──一款既優質,又抱持社會公義的咖啡豆。

「雨林咖啡」是印尼蘇門答臘島亞齊省Gayo的一級「曼特寧」咖啡豆。樹蔭種植,不施農藥化肥,並以日曬或水洗的方式處理。而「雨林咖啡」更是公平貿易產品,商人從農民收購豆子時,不但出手高於市價,盈利還會用來回饋產地,添置農耕機器,甚至為農民後代成立獎學金。

OHM Vegan Lab

地址:上環荷李活道192號A鋪

電話:6352 0553

營業時間:12:00nn-9pm

咖啡豆不同烘焙模式及杯測與成分分析之研究

為了解決曼特寧咖啡豆 的問題,作者凃偉凱 這樣論述:

摘要學號:N10111017論文題目:咖啡不同烘焙模式及杯測與成分分析之研究總頁數:78學校名稱:國立屏東科技大學系(所)別:農園生產系畢業時間及摘要別:104學年度第2學期碩士學位論文摘要研究生:凃偉凱 指導教授:賴宏亮 博士論文摘要內容:咖啡屬於茜草科(Rubiaceae)的常綠喬木,有阿拉比卡種(Arabica)、羅布斯卡種(Robusta)、賴比瑞亞種(Liberica)。本研究探討不同烘焙模式,對照組(Control)、實驗組(Experiment)與不同烘焙程度進行杯測對咖啡風味、成分含量之影響,並以淺烘焙、中烘焙、深烘焙的咖啡萃

取液進行分析。探討四種指標成分最佳之萃取方法並用高效液相層析法(High performance liquid chromatography,HPLC)測定四種指標成分之含量。結果顯示實驗組和對照組在杯測品評喜好中,偏向中烘焙與深烘焙;色卡鑑定烘焙程度對照組比實驗組明顯較符合烘焙程度。萃取方式以甲醇超聲波萃取為最佳萃取方式,trigonelling、caffeine、chlorogenic acid、caffeic acid的成分萃取量分別為127.71 ± 16.99、331.96 ± 45.36、589.97 ± 58.58、68.65± 2.86 µg/g。結果生豆中以綠原酸含量最高,隨

著烘焙溫度增加咖啡因含量有提高的趨勢,隨著烘焙時間的增加其它成分有明顯的降低。關鍵字:咖啡、烘焙程度、官能品評、高效能液相層析。

城市、演化、人:從消費文化到都市規劃,從中產階級到社會流動,從廢墟到網絡,人類與城市的6000年故事

為了解決曼特寧咖啡豆 的問題,作者MonicaL.Smith 這樣論述:

從古城中心到現代大都會,城市如何主宰人類的命運? 第一本從古今對照角度探索城市出現以來6000年演化的專書 從美索不達米亞、羅馬、奈良、築地到曼哈頓,重返最接近遠古的那一刻 ―――――――――――― 《槍炮、病菌與鋼鐵》作者賈德•戴蒙盛讚:「莫妮卡•史密斯是最有資格寫這本書的人!」 ―――――― ▌名家推薦 王志弘 │ 國立臺灣大學建築與城鄉研究所教授 屈慧麗 │ 國立自然科學博物館人類學組主任 邱秉瑜 │ 《我們值得更好的城市》作者 阿潑 │ 文字工作者 馬雅人 │ 馬雅國駐臺辦事處大使 眼底城事 │ 「眼底城事」網站團隊 黃舒楣 │ 國立臺灣大學建築與城鄉研究所副教授

熊仲卿 │ 國立成功大學考古學研究所專任助理教授 ▌考古第一個6000年的城市生存藝術,預見下一個6000年的人類生活 ☉古代世界就有外食產業,「買麵包」為何讓美索不達米亞的都市居民煩惱不已? ☉古羅馬的賣酒廣告刺激消費提升品味,古人是怎麼做行銷的? ☉堆積如山的城市垃圾困擾古今,古人如何打造「拋棄式文化」? ☉羅馬城遍布澡堂,古代的水資源管理有哪些智慧? ☉古代的中階主管也有業績壓力,中產階級如何因應城市生活的焦慮? ☉古人為什麼在又熱又燥、鄰居又多的地方建立歷史上第一座城市? 無論古今,無論世界何處,為什麼有那麼多城市? 有些城市的歷史比它們所屬的國家更悠久,城市「大到不能倒」?!

6000年前,城市誕生,這項創新為人類帶來了壓力折磨、流行疫病、官僚主義,也催生了中產階級興起、消費文化和人類歷史上第一個網際網路。 住房短缺、交通堵塞、垃圾熏天、汙染蔓延、疾病孳生、犯罪橫行、族群衝突、仿冒充斥……現代城市生活的種種疑難雜症,都是古代城市生活的一部分,不是今日才有的新鮮事。 城市的歷史不斷改寫,又時而重複。城市生活是人類的宿命,還是我們寧願沒有城市? 作為一個物種,人類在由城市串連而成的世界中生存。第一批城市居民有什麼感受?在孤獨的時代,今日的城市居民如何生存? 許多偉大的城市還在我們腳底下。本書將古代連結至當下和未來,探索迥然不同又有著共同特徵的古今大城市。教育和經濟

機會、社會流動性、網絡基礎建設的發展、中產階級的魔力和焦慮,以及從外食到垃圾的一切事物,包羅萬象6000年。 城市或許會消長,但不會崩潰,並將永遠與人類共存。 ▌城市是人類歷史上第一個網際網路 「我曾經聽到當地村民私下互問,我在我的國家裡到底犯了什麼滔天大罪,才會被判刑到這麼遠的地方來找一堆小碎片……在巴黎的聖母院大教堂,觀光客只需要花八歐元(差不多是一個三明治的價錢)進入『考古地穴』就能看到高盧、羅馬古城盧泰提亞的一些建築地基。訪客臉上不解的神情替他們道出他們沒說出口的問題:『我們為什麼要來看這麼破碎的東西?』答案是:因為只剩下這些了。」 6000年前,地球上還沒有城市。今日,世界上超

過半數人口居住在都市地區,而且這個數字仍在增長。即使不住在城市,你的生活仍不可避免地受到城市影響,無論你是通勤上班,還是把咖啡豆賣給一家供應都市咖啡店的公司,或者接待來自城市的遊客到你的偏遠村莊尋求冒險和休憩。 在今日,城市看似天經地義,但它並非人類這個物種想要存活下去的必備品。第一批城市居民的感受,就跟使用網際網路的第一代人一樣,有類似的適應和興奮過程,對我們的老祖先而言,城市就是最早的網際網路。 城市之所以會是城市的樣貌,乃因平凡百姓――你、我、數百萬其他人。再怎麼不經意的行為,都能留下長久的印記,並啟發我們運用想像,跨過古今數千年的隔閡。 ▌對本書的讚譽 王志弘 │ 國立臺灣大學

建築與城鄉研究所教授 近年來,城市書寫與它們嘗試描繪的都市世界,都經歷了爆發性的成長,令人目不暇給,但《城市、演化、人》值得給予額外關注。作者以身為考古學家的敏銳挖掘和判讀技巧,透過豐富的實質證據,娓娓道來古往今來城市發展的通則與變異。無論是人群活動的器物痕跡、支撐安適生活的各種基礎設施,還是建築與街巷遺留的空間格局,在在顯示作為人類文明場域的城市,深刻仰賴著我們往往視為當然的人造環境,並由中間階層負責協調複雜相依的都市網絡。縱使這些物質框構可能化為塵土,但它們連同堆疊其上的新生活地層,共構了值得一探的歷史根柢,透露著未來與過往的緊密聯繫。 屈慧麗 │ 國立自然科學博物館人類學組主任 城市是

人類社會進化過程中形成的一種大型的聚落形態,早在新石器時代已出現雛形。學術界把通過考古學方法對城市歷史、人口結構和空間功能、排水垃圾處理等問題所開展的研究稱為「城市考古」。作者在挖掘古代多時期佔居、反覆疊壓打破堆積地層的遺址中,特別觀察到城牆砌磚工過去在塗砂漿時留下的一個手印,她虔敬的態度,讓人感受到返回遠古心流的悸動。 馬雅人 │ 馬雅國駐臺辦事處大使 Monica Smith是一個生活於現代城市,挖掘過古代城市的考古學家。藉由考古學家的眼睛,看見我們平常忽略的城市生活。從中美洲叢林的提卡爾到羅馬的外港奧斯蒂亞,牆壁上的指痕、鑽過蜿蜒小路到達市集。千年前的都市人生活,好像自身的日常。隨著作

者的思緒與對都市的反思,遨遊在6000年前的泥磚之間,站在現代觀看都市的一切,遙望未來再6000年都市將何去何從? 黃舒楣 │ 國立臺灣大學建築與城鄉研究所副教授 隨著妙語如珠的考古學者走入數千年前的城市,不再傲慢地以為都市性(urbanism)是近代獨有,我們會對腳下的城市歷史有更多敬意,每一寸物質匯聚宛如網路資訊基礎設施,成就了當代文明。考古工作原來是這樣超越挖掘和盤點瓦片數量,更可觸及推敲社會生活中的生產、消費、慾望和瞬息萬變的契機,「啊,原來古代都會居民亦浮誇愛現愛計較……」,這讓我們在閱讀中感到幾分親切,也讚嘆這般的城市生活中有稠密擁擠的空間安排漸成日常,展現了人類「整合、遷徙、互

動和物質展演的認知能力」,也正是作者所謂的「人類存在的終極網路架構」。這架構在當前遭遇空前的疫病挑戰,無論如何,作者提示我們,此刻的每一步嘗試和錯誤,都給未來留下有待解讀的寶貴訊息。 熊仲卿 │ 國立成功大學考古學研究所專任助理教授 「許多古城能長久延續,並看得出城市隨著時間改變,這說明城市之所以能成功又吸引人,正因它們從來不會『完工』。」自從在地球這顆行星建造第一座城市開始,人類就離不開城市。這是一本討論城市起源及演化的考古書籍,作者透過豐富的田野工作經驗及研究資料,以全球性的視野比較古今城市,企圖向讀者闡釋城市在人類歷史中的重要性與共通性。當然,城市的生命會面臨難題,需要調整,並找出解決

方案。不幸的是,城市也會遭遇毀滅,但新的城市總會再次豎立在舊的基礎之上。「城市會持續下去,永久長存」,作者如此預言著。脫離深奧的理論與複雜的研究方法,這是一本無負擔又具啟發意義的書籍,值得推薦給對考古和古文明有興趣的讀者。 賈德•戴蒙(Jared Diamond) │ 《槍炮、病菌與鋼鐵》(Guns, Germs, and Steel)作者 莫妮卡•史密斯是最有資格寫這本書的人,說明人口日益集中到城市這個大問題。她擁有寫作的天賦,以生動的文筆將城市科學傳達給更廣大的讀者。 愛德華•格雷瑟(Edward Glaeser) │ 《城市的勝利》(Triumph of the City)作者 莫

妮卡•史密斯對城市建造以來這數千年來的迷人描述,提醒我們,我們是一個城市物種。對日益蓬勃又重要的城市考古學領域,這本書做了豐富的處理,該領域持續帶給我們的驚訝和洞見,對於今日的城市打造相當重要。人類創造過的許多最棒事物都跟城市有關──史密斯告訴我們,人類打造的城市如何讓一切成為可能。 扎希•哈瓦斯(Zahi Hawass) │ 《古埃及隱藏的寶藏》(Hidden Treasures of Ancient Egypt)作者 本書記述了我們如何打造城市及有時城市如何創造了我們的現實和壓力。對任何渴望了解城市令人驚奇之處,以及我們為何深受城市吸引的城市居民來說,這都是一本必讀之作。 莎拉•帕卡克

(Sarah Parcak) │ 《我從太空考古》(Archaeology from Space)作者 這本引人入勝的著作探討了我們今日視為理所當然的城市故事,並清楚說明數千年前許多當今概念的起源。本書趣味十足,充滿了史密斯教授生涯中精采的故事,強烈推薦給任何對我們所謂「現代」都市生活的根源感興趣的人。 《美國考古學雜誌》(American Journal of Archeology) 一場生氣勃勃的歡快演出,帶領讀者穿越豐富的都市場景景觀和城市居民包羅萬象的各個切面……作者是城市人類學和考古學研究領域知名人物,這本書總結了數十年的博學省思,以及遍及不同大陸令人眼花繚亂的各種遺址田野工作。

《書單》雜誌(Booklist) 史密斯熱情講述了她的工作和同僚們的發現。當他們挖掘基岩,在每一層碎片中獲得驚人的發現,正顛覆過去關於城市起源和發展的假設……讀者可以感受到史密斯對考古學的熱愛;她關於考古方法的章節特別令人著迷。 《科克斯書評》(Kirkus Reviews) 一段發人深省、助益良多的調查研究。 《自然》期刊(Nature) 大都會隨著時間推移的驅動力和創造性流動的一則啟示。 《出版者週刊》(Publishers Weekly ) 好讀、幽默,結合了考古發現、歷史紀錄與當前經驗。 《科學》期刊(Science) 從古代都市中心的城市生活到今日及未來引人入勝的旅程……本

書觸及當下的都市時代焦慮,我們不僅得以欣賞它們在城市複雜軌跡中的適切位置及城市的興起,同時不得不思考史密斯的斷言,也就是城市曾經並將繼續成為人類占優勢地位的核心——無論是好是壞。 《紐約書評》(The New York Review of Books) 史密斯是一位專業考古學家,她在世界各地挖掘了許多古代遺跡。她讓人想起那些生活在今日已坍塌石堆中的人,描繪了與當代加州都市有著驚人相似處的人們。

想知道曼特寧咖啡豆更多一定要看下面主題

曼特寧咖啡豆的網路口碑排行榜

-

#1.赤柴特選家常咖啡豆系列-經典曼特寧(半磅/225g)

赤柴特選家常咖啡豆系列-經典曼特寧(半磅/225g). 生豆產地. 印尼; 40年經典風味(本產品為義式深烘焙,烘焙後即出油). 出貨時間. 訂購日為週四/五/六/日 ,出貨日為下 ... 於 www.redshiba-coffee.com.tw -

#2.咖啡豆-曼特寧

曼特寧 的典故是由於派駐蘇門答臘的日本士兵偶然間喝到當地出產的咖啡,他覺得很好喝,而向咖啡小販詢問咖啡名稱,但咖啡小販以為日本士兵在詢問他是哪一族人,故 ... 於 coffee.yipee.cc -

#3.黃金曼特寧咖啡豆

黃金曼特寧咖啡豆 Golden Mandhelin. 黃金曼特寧在咖啡界中享附盛名,產自印尼北蘇門答臘島托巴湖山區,Pawani公司獨家銷售黃金曼特寧為曼特寧咖啡中的極品, 生豆經過 ... 於 www.coffeelife.com.tw -

#4.曼特寧咖啡 - 全家行動購

全家便利商店提供曼特寧咖啡相關商品在全家行動購可以輕鬆購買,曼特寧咖啡、美食名特產,進口零食泡麵,熱銷飲料,文創商品,找曼特寧咖啡等各種好康優惠, ... 於 mart.family.com.tw -

#5.蘇門達臘曼特寧咖啡豆 - 生活市集

推薦超優惠的蘇門達臘曼特寧咖啡豆給你,買後評價公開透明不踩雷,快速出貨享七天鑑賞期退貨無負擔! ... CoFeel 凱飛鮮烘豆印尼蘇門答臘黃金曼特寧中深烘焙咖啡豆半磅. 於 m.buy123.com.tw -

#6.咖啡豆-蘇門答臘曼特寧

嚴選最優質的咖啡豆,讓你體驗最獨特的風味。 堅持手工剔除瑕疵豆、精挑細選呈現最美好。 每包都有密封夾鏈袋+單向氣閥包裝,新鮮好喝不怕受潮。 蘇門答臘曼特 ... 於 www.ramble-cafe.com -

#7.順便幸福-苦甜焦香曼特寧咖啡豆1袋(114g/袋)

順便幸福-苦甜焦香曼特寧咖啡豆1袋(114g/袋). ☆深度烘焙☆擁有藥草和甘草的甜香☆餘韻帶有獨特的雪茄與苦甜巧克力香氣. 原價519元. 優惠價:415. 於 www.pure17go.com.tw -

#8.世界各國咖啡風味介紹

「曼特寧」是深度烘焙咖啡豆,味道濃厚,「巴西咖啡」是淺烘焙,味道中性略帶酸味,因此將「曼特寧」與「巴西咖啡」兩種豆混合有互補之作用。此咖啡捨去了曼特寧的濃烈與 ... 於 www.brettcoffee.com.tw -

#9.印尼亞齊曼特寧咖啡豆(中淺烘焙-半磅230g) | lyuffee

印尼亞齊曼特寧咖啡豆(中淺烘焙-半磅230g). 產地:印尼亞齊省伽佑山脈(1600公尺),品種:曼特寧,焙度:中淺烘焙,風味:莓果、巧克力、茶感。 將好喝的咖啡,分享給 ... 於 www.lyuffee.com -

#10.阿拉比卡豆?羅布斯塔豆?咖啡豆入門知識一次搞懂!

阿拉比卡種樹咖啡豆形狀較為橢長,溝紋曲折,味道層次豐富, ... 行家習慣以咖啡豆風味強烈的產地或重要集散地來命名,如曼特寧、藍山等,曼特寧是指 ... 於 food.ltn.com.tw -

#11.曼特寧_咖啡豆_伯朗好咖啡| Mr. Brown Coffee, Always be there!

出產於印尼蘇門答臘島,因自然無污染的土地及特殊品種,使曼特寧咖啡充滿圓潤豐厚的質感。深焙後有沉郁的木材氣味與起司般的香味,入口後氣味香醇,甜味豐富,如糖漿般 ... 於 www.mrbrowncoffee.com.tw -

#12.王者曼特寧咖啡豆100g / 200g (刨濕法.中深焙) - 三分之二生活 ...

想望咖啡.王者曼特寧印尼蘇門答臘莊園級精品咖啡豆. 於 www.twothird.com -

#13.曼特宁咖啡_百度百科

曼特宁咖啡 :曼特宁咖啡产于亚洲印度尼西亚的苏门答腊,别称“苏门答腊咖啡”。她风味非常浓郁,香、苦、醇厚,带有少许的酸味。一般咖啡的爱好者大都单品饮用,但也是 ... 於 baike.baidu.com -

#14.半水洗【曼特寧】深焙1/2磅 - 豆穌朋

<產地介紹> 印尼為大型群島國家,先天有著優秀的咖啡種植環境,每個島嶼因為地形和氣候的不同都有著不一樣特色,此款來自於亞齊省的曼特寧栽種於四周環繞塔瓦湖的Gayo ... 於 www.dosuper.com.tw -

#15.曼特寧咖啡豆 - 津香茶業

曼特寧咖啡豆. 重度烘焙咖啡豆種. 專業師傅烘焙. 細緻香醇,質感濃郁. 德國進口專業炒豆機. 規格說明. 1. 精選曼特寧咖啡豆. 2. 烘焙度: 重度. 於 jinshine-tea.com.tw -

#16.【咖啡生豆】曼特寧的由來與風味

單品咖啡經常以產地來為咖啡豆做初步的命名與區分,例如巴西、薇薇特南果、耶加雪菲、肯亞等都以地名來做命名,但是亞洲知名的曼特寧咖啡豆,主要產自 ... 於 www.buoncaffe.com.tw -

#17.QueenKing Cafe 曼特寧咖啡豆一磅(單向排氣閥/鋁箔包)

曼特寧 -Mandheling* 簡述:在藍山尚未公諸於世的時代,是被認為世界第一的優良品,經過烘焙之後豆粒甚大,生豆呈褐色或深綠色,焦糖般特殊香味,口感香醇濃郁. 於 www.qkshopping.com.tw -

#18.咖啡豆-曼特寧100g - BROOK'S台灣布魯克斯

來自印度尼西亞蘇門答臘的稀有名貴豆,也被稱為東方糖漿。 它具有豐富的風味,苦味和獨特的香氣,並且具濃郁溫順的. ... 咖啡豆-曼特寧100g. 咖啡豆-曼特寧100g ... 於 www.brookscafe.com.tw -

#19.上田黃金曼特寧咖啡(一磅) 450g咖啡豆 - 特力屋

黃金曼特寧經過一再的手工篩選以及嚴謹的製作,豆子的色澤呈現深綠,顆粒大,且烘焙後豆色均勻,可以煮出完美融合細緻與粗獷的咖啡。 黃金曼特寧比一般曼特寧更甘醇,除了 ... 於 www.trplus.com.tw -

#20.曼特寧咖啡豆/G1 - 啡騰有限公司

曼特寧咖啡豆 /G1. Mandheling. 規格介紹: 容量:營業用1磅/454g裝. 內容物成分:100%新鮮烘焙咖啡豆. 每份營養成分:標示於包裝. 賞味期限:180天 *開封後30天. 於 www.free-dom.com.tw -

#21.鑽石波旁曼特寧咖啡豆(230g)

鑽石波旁曼特寧咖啡豆(230g). NT$500. 鑽石波旁曼特寧來自亞齊省的紅波旁,採傳統的溼刨法有著柔和濃郁的風味種植區域:亞齊特別行政區波爾索村海拔:1600m 於 www.amare.com.tw -

#22.[咖啡543] 頂級鼎上黃金曼特寧咖啡豆粉接單烘培特價平價精品 ...

你在找的[咖啡543] 頂級鼎上黃金曼特寧咖啡豆粉接單烘培特價平價精品印尼日本蘇門達臘就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#23.曼特寧/曼巴- 咖啡粉 - 東森購物

推薦各種曼特寧曼巴咖啡豆咖啡粉例如上田黃金曼巴咖啡一磅450g DISCOVER COFFEE醇品金杯精品級咖啡豆中焙454g 包X3包咖啡職人推薦新鮮烘焙伯朗嚴選曼巴咖. 於 www.etmall.com.tw -

#24.【聊聊咖啡生豆系列】塔瓦湖曼特寧

產於印尼亞齊省的「佳由山(或稱咖幼山)」塔瓦湖曼特寧(Indonesia, Ache, Lake Tawer, Gayo Mountain),一直是令我深愛卻又有一點小討厭的咖啡。有接觸過曼特寧系列生豆 ... 於 coffeefuns.pixnet.net -

#25.黃金頂上曼特寧王者之韻咖啡豆227g - Rayca Coffee

風味:櫻桃.焦糖.巧克力烘焙度:中深烘焙原產地:印尼內容物:半磅(227克) 烘豆師筆記: 曼特寧.我們小時候最熟的味道,深綠色的生豆、清新的青草香甜感豆粒大顆且飽滿 ... 於 www.raycacoffee.com -

#26.曼特寧咖啡豆

商品介紹. 來自印尼蘇門達臘的「曼特寧」,一種極為容易讓人辨識的咖啡,濃冽逼人的香氣,厚實狂野的口感,剎那間釋放的魅力無可比擬強烈獨特的風味,有著極端的評價, ... 於 mfccafe.com.tw -

#27.黃金曼特寧咖啡豆/ 中焙 - 摩豆有限公司

黃金曼特寧咖啡豆/ 中焙曼特寧咖啡被認為是世界上最醇厚的咖啡,帶有濃郁的醇厚感和馥郁活潑的動感。品嚐曼特寧的時候,能在舌尖上感覺到明顯的潤滑,與細微的酸度,這 ... 於 www.modou-coffee.com -

#28.有李子的香氣?曼特寧咖啡豆開箱文 - 生態綠

生態綠的曼特寧來自印尼Kopepi Ketiara咖啡合作社,位在印尼蘇門答臘島北部亞齊迦幼山地區。 生態綠的老朋友可能對這個合作社有點熟悉,Kopepi ... 於 okogreen.com.tw -

#29.伯朗咖啡嚴選曼特寧咖啡豆展現香醇甘苦與濃郁厚實感受

伯朗咖啡的這包曼特寧(Sumatra Mandheling)咖啡豆是嚴選來自印尼蘇門答臘島,對咖啡豆有一些研究或認識的朋友,應該對蘇門答臘出產的曼特寧不陌生,蘇門答臘有純淨無 ... 於 www.dailydrinkcoffee.com -

#30.曼特寧咖啡豆一磅的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

曼特寧咖啡豆 一磅價格推薦共314筆商品。包含191筆拍賣、51筆商城.快搜尋「曼特寧咖啡豆一磅」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#31.主意咖啡官網-曼特寧一磅454g

星期一到五排單出貨(六日及國定假日公休) #烘焙日期起算放7天再開封沖煮(需養豆) 保證接單烘焙(無法指定烘焙度) 保證沒有碎豆(使用篩網過篩連小顆豆都篩掉) 保證100% ... 於 www.ideacoffee.vip -

#32.黃金曼特寧咖啡豆227g Golden Mandheling - cama 現烘咖啡 ...

黃金曼特寧咖啡豆227g Golden Mandheling ... 儲存方法:咖啡豆均屬新鮮烘焙,因因此我們建議的最佳賞味期為開封後的一個月內,並請保存於陰涼處為佳;保存容器以單向 ... 於 www.camacafe.com -

#33.咖啡豆- 混合獨特的香氣。 黃金曼特寧以精緻農業處理 - Facebook

咖啡豆 -黃金曼特寧/ Golden Mandheling 簡介產地:印尼蘇門答臘。 風味:口感圓潤厚實、濃郁香醇與細緻的層次風味。 香氣:蜂蜜奶油與堅果香,混合獨特的香氣。... 於 es-la.facebook.com -

#35.即享® 曼特寧豆1磅CB-00-A1

由於當地的特殊地質與氣候培養出獨有的特性,口感豐富紮實,酸度適中,甜味豐富並帶有強烈和特殊的濃烈香氣。品名: 曼特寧咖啡豆成份: 咖啡豆內容量: 1磅保存期限: ... 於 www.persnam.com.tw -

#36.13章- 黃金曼特寧咖啡豆半磅/包 - Roffii 珞飛生活

四道手工篩選、厚實香醇回甘‧曼特寧中的極品、咖啡之王美譽‧海拔1350公尺以上、人工採收烘焙度:中深烘焙建議最佳沖泡溫度:88-90。C咖啡豆請依原三層包裝存放, ... 於 www.roffii.com -

#37.印尼PWN 黃金曼特寧 - 歐客佬精品咖啡

歐客佬精品咖啡農場我們的豆子來自世界各國的,世界各國精品豆阿拉比卡,自營寮國農場,包含中南美洲、非洲、阿拉伯半島、亞洲等各個產區OKLAO始終堅持緩慢烘焙工藝, ... 於 www.oklaocoffee.com -

#38.印尼蘇門答臘島黃金曼特寧-重度烘焙 - 聞山咖啡

喝起來醇厚飽滿,溫暖綿密,回甘極佳,悠長的黑巧克力餘韻。喜愛重度烘焙的朋友千萬不能錯過!成分/ 100%阿拉比卡咖啡豆,製造廠商/ 聞山咖啡. 於 www.wenshanroasting.com -

#39.PWN曼特寧G1 & 黃金曼特寧 - 隨意窩

目前印尼最好的咖啡豆大部分均來自於該-----PWN(Pwani Coffee Company)普旺尼咖啡公司,而G1(Grade1)表示該豆種的最高等級。 Grade1(第一級) 00-03(零到3個缺點)屬於水洗豆 ... 於 blog.xuite.net -

#40.黃金曼特寧咖啡豆- 優惠推薦- 2021年12月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦黃金曼特寧咖啡豆商品就在蝦皮購物!買黃金曼特寧咖啡豆立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#41.為什麼曼特寧咖啡叫曼特寧? - Le Brewlife

數年後有日本退役軍人前往蘇門達臘詢問出口當地「曼特寧咖啡」至日本的可行性 ... 但其實Java-Mandheling (爪哇曼特寧)根本不是爪哇島的咖啡豆. 於 www.lebrewlife.co -

#42.黃金曼特寧咖啡豆(227g)【NO:031】

黃金曼特寧咖啡豆(227g)【NO:031】 Product · 原豆研磨 · 在地烘培 · 獨特風味. 於 www.hon-tsu.com -

#43.曼特寧咖啡豆Mandheling-小包咖啡豆/粉(1/4磅) - DGI 宅 ...

曼特寧 Mandheling Mandheling口感比較香濃厚實,苦味與碳燒味略顯不帶酸味, ... 咖啡豆的保存期限都是以包裝完整的前提下定義,開封後,通常會建議一周內使用完. 於 dgilife.com -

#44.黃金曼特寧 - 阿狗師咖啡豆專賣店

阿狗師,咖啡豆,咖啡豆專賣店,咖啡豆烘焙,八里咖啡,左岸咖啡. ... 黃金曼特寧是日本的生豆商在蘇門達臘島林東產區契作的產物,黃金曼特寧為純手工採收,用精緻的農業 ... 於 coffee.gdt.tw -

#45.淺焙、水洗、曼特寧?想泡杯手沖咖啡卻搞不懂?看完讓你搞懂 ...

品種. 雖然都叫做咖啡豆,但是也有不同的品種,目前已知的咖啡原生樹種,就是阿拉比卡( Arabica )、 ... 於 www.stylemaster.com.tw -

#46.慢飛兒庇護工場-曼特寧咖啡豆(半磅) - 樂天市場

慢飛兒庇護工場Rakuten樂天市場線上商店,提供慢飛兒庇護工場-曼特寧咖啡豆(半磅)等眾多優惠商品、會員獨享下殺優惠券、點數回饋、信用卡分期0利率、免運通通有, ... 於 www.rakuten.com.tw -

#47.上田黃金曼特寧咖啡豆(一磅/450g) - Yahoo購物

上田黃金曼特寧咖啡豆(一磅/450g),咖啡豆,古典獨特的強烈口感與高濃度的厚郁香氣,品質堪稱世界之最。她有濃厚的口感以及像酒一般的醇度,並帶有濃烈野香,餘韻. 於 tw.buy.yahoo.com -

#48.黃金曼特寧G1 陽壓罐咖啡豆

印尼蘇門答臘島黃金曼特寧PWN 陽壓罐咖啡豆(中深焙). 編號: PPC046. 正常品. 品種- 原生種; 風味- 香料、奶油、棗類、巧克力; 海拔- 1100~1,300m; 處理法- 半水洗式 ... 於 store.coffee-lovers-planet.com.tw -

#49.蘇門答臘迦佑曼特寧- 家商咖啡 - home3cafe

印尼亞齊濕刨處理法. 1300~1600m. 中淺培225g. 氣味香醇,有草本香氣、薑花花香、奶油. 容量為半磅,需要代客磨豆請下註記。 蘇門答臘迦佑曼特寧數量. Add to cart (1). 於 home3cafe.com -

#50.蘇門答臘曼特寧Mandheling G1 (半磅) - The Cafeist 咖啡學人

蘇門答臘曼特寧Indonesia Sumatra Mandheling G1 ... 印尼曼特寧咖啡處理方式一般採半水洗法,咖啡農把採收成熟的咖啡豆,去除外部的果皮與果肉但保留咖啡豆上的薄膜 ... 於 www.thecafeist.com -

#51.印尼曼特寧濕刨法咖啡豆【227g】/深焙 - Mango芒果牌

03曼特寧焦糖風味. 關於『印尼曼特寧濕刨法』咖啡豆. 風味敘述:黑糖、仙草蜜. 烘焙度:深焙. 品飲情境:熬夜的時候. 音樂搭配:演歌. 保存方式:咖啡豆請置於清潔乾燥 ... 於 www.mangocafebrand.com -

#52.黑鑲金咖啡豆s︱印尼_蘇門答臘_黃金曼特寧

黃金曼特寧咖啡係印尼蘇門答臘產區特有品種;咖啡豆以精緻農業處理技術,純手工採收、手工挑選的方式,經過四篩四選剔除瑕疵豆而產生出的高品質咖啡豆。每顆豆相飽滿, ... 於 www.shinecoffee.tw -

#53.黃金曼特寧咖啡豆2021必買推薦 - 松果購物

松果購物給您全台線上最優惠的黃金曼特寧咖啡豆,快速到貨、買貴包退,輕鬆省更多! ... CoFeel 凱飛鮮烘豆印尼蘇門答臘黃金曼特寧中深烘焙咖啡豆半磅. 於 www.pcone.com.tw -

#54.黃金曼特寧 - 拾弍咖啡

拾弍咖啡是一家主張優質咖啡及正確沖泡咖啡的教學工作室。除了銷售品質優良的咖啡豆外,我們還希望愛喝咖啡的大家能瞭解正確的沖泡方式是很重要的,在漸漸養生觀念這麼 ... 於 www.shiercoffee.com -

#55.你以爲「曼特寧」就只能喝到苦味嗎?不然

曼特寧咖啡豆 出自亞洲印尼的蘇門答臘,也稱作「蘇門答臘咖啡豆」,風味非常之濃郁,有著香、苦以及少許甜味,甚至還能嚐到微微地酸味,那酸味是非常舒服的, ... 於 blog.coffeemart.com.tw -

#56.精品單品, 頂級曼特寧

咖啡豆 烘焙專家果菲咖啡Goffee Coffee,嚴選衣索比亞、印尼等各國精品咖啡豆,包含阿拉比卡豆、藍山咖啡豆、曼巴咖啡豆、精典義式豆、摩卡咖啡、經典阿拉比卡豆、曼特 ... 於 www.goffee.com.tw -

#57.精選曼特寧咖啡生豆

精選曼特寧咖啡生豆500g / 1kg. ▷風味特性 她具有濃厚的口感,像酒一般的醇度,剛喝下有一股蜂蜜香,而後被濃厚的辛辣和黑巧克力口味所取代。這種咖啡的豐富內涵難以 ... 於 www.santend.com -

#58.咖啡常識顛覆你對曼特寧的理解 - 每日頭條

咖啡 行業交流請加私人微信精品咖啡香,微信號:(長按複製)thinkingcapacity曼特寧咖啡:曼特寧咖啡產於亞洲印度尼西亞的蘇門答臘,別稱「蘇門答臘 ... 於 kknews.cc -

#59.[ 經典系列] 迦佑曼特寧|精品咖啡豆225g/袋

[ 經典系列] 迦佑曼特寧|精品咖啡豆225g/袋 ... 採用印尼亞齊省海拔高度1,600公尺迦佑山脈周圍,塔瓦湖區生產的G1等級生豆。獨特的傳統蘇門答臘半水洗方式生豆處理,三次 ... 於 www.satur.com.tw -

#60.精選曼特寧-咖啡豆中深焙(450克)

精選曼特寧-咖啡豆中深焙(450克). 屬藍山風味咖啡豆,風味濃郁、均衡、富有水果味和酸味,口感香醇順口,略帶點果香的香醇,擁有絲絨般細膩醇厚的香氣,除了複雜豐富的 ... 於 www.pinker.com.tw -

#61.印尼蘇門答臘黃金曼特寧(半磅/227克) - 熙舍咖啡

中部彰化員林地區咖啡團購、最便宜最優質首選、客製化濾掛咖啡、客製化咖啡、精品咖啡豆專賣店、咖啡機租賃、拉花課程、咖啡代工. 於 www.ci-sir.com -

#62.印尼-黃金曼特寧 - 古坑咖啡

極致新鮮,給您不同以往最頂級的黃金曼特寧 如需以下服務,請備註~ 可選擇客製化烘培程度 (1)淺中培(2)中培☆推☆ (3)中深培 服務到家,代客調整研磨咖啡豆 於 www.tgc-coffee.com -

#63.Tiamo 一磅裝咖啡豆-A級曼特寧450g

Tiamo 一磅裝咖啡豆-A級曼特寧450g. TWD $720. TWD $720. 此商品參與的優惠活動. 全館. 全館滿件滿額活動,請查閱詳情. 全館 滿$ 1,000 元免運費. 於 tiamo-cafe.waca.shop -

#64.歐舍咖啡M17印尼黃金曼特寧

杯測報告. 歐舍烘焙度M,二爆初下豆,總烘焙時間13分鐘. 乾香. 香料、甘草奶油香、藥草香、油脂香. 濕香. 焦糖甜味、甘草甜與香料感. 啜吸風味. 於 www.orsir.tw -

#65.曼特寧咖啡豆454g購物比價- 2021年11月| FindPrice 價格網

曼特寧咖啡豆 454g的商品價格,還有更多璞珞珈琲-單品咖啡豆-曼特寧454g相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice價格網讓你快速找到最便宜的商品. 於 www.findprice.com.tw -

#66.印尼-曼特寧 - PChome 24h購物

她具有濃厚的口感,像酒一般的醇度,剛喝下有一股蜂蜜香,而後被濃厚的辛辣和黑巧克力口味所取代,沒有令人討厭的酸澀口感,集優雅的清爽與強勁刺激於一杯。 規格:咖啡豆. 於 24h.pchome.com.tw -

#67.黃金曼特寧咖啡豆半磅- 南澤有限公司

Arabica Mandheling 曼特寧是印尼北蘇門答臘托巴湖(Lake Toba)附近產區,海拔1000~1200公尺的山區,因本身帶有林木的沉香,所以廣受國人的喜愛。而南澤老爹咖啡館的黃金曼 ... 於 www.nantzer.com -

#68.MAG 黃金曼特寧咖啡豆 - KEY COFFEE 台灣|奉獻時代的美味 ...

MAG 黃金曼特寧咖啡豆200g. 曼特寧中的極品,純淨而富有深度的嗅覺與味覺享受 ◗ 館內任選滿800免運◗ 製造烘焙:台灣◗ 烘焙程度:深焙 ... 於 www.keycoffee.com.tw -

#69.【力代】商用曼特寧咖啡豆X3包 - ViVa美好購物網

2888382019,【力代】商用曼特寧咖啡豆X3包,,咖啡()-ViVa美好購物網提供各種3C家電、清潔收納、保養、服飾、食品保健、開運精品等線上購物商品,致力於提供美好的購物 ... 於 www.vivatv.com.tw -

#70.黃金曼特寧咖啡掛耳包| 1868organiccoffee

品 名:黃金曼特寧咖啡掛耳包原 料:黃金曼特寧咖啡豆(印尼) 保存期限:18個月有效日期:如袋底標示重 量:10公克產 地:台灣生 產 者:普傳農產股份有限公司本公司 ... 於 www.1868cafe.com.tw -

#71.印尼-Gayo曼特寧(咖啡豆) - 油庫黑油咖啡

印尼-Gayo曼特寧(咖啡豆). NT$ 370NT$ 350. 規格:1包227g 付款方式:貨到付款、ATM轉帳、信用卡. 加入購物車. 產地: 蘇門達臘Gayo Mountain 位於 蓋優山脈莊園 於 www.ou-coffee.com.tw -

#72.【咖啡豆】印尼迦佑鬼面黃金曼特寧G1 TP

來自小農精選的曼特寧咖啡· 產區:迦佑· 種植海拔:1300公尺· 分級標準:G1· 啜吸:奶油、藥草、雪松、香料、焦糖、巧克力,甜度高、回甘度持久。· 咖啡36香:稻草味、 ... 於 www.mycafe-shop.com -

#73.楊格先生-【# 301_A】曼特寧咖啡豆 - 綠企鵝食品科技有限公司

【#301】曼特寧咖啡豆 【淨重:300公克】. 目數:17/18。 蘇門答臘的咖啡,以「曼特寧」(Mandheling)這個名詞來流通。「曼特寧」,其實是源自於從事該地區咖啡栽種的 ... 於 www.greenpenguin.com.tw -

#74.黃金曼特寧咖啡豆250g/包

黃金曼特寧咖啡豆250g/包. 商品特色. 精品系列咖啡豆【黃金曼特寧】; 中深烘焙; 水洗處理法; 風味:奶香/甘草/焦糖/可可; 咖啡產地:印尼. 銷售重點. 於 www.layonscoffee.com.tw -

#75.A級曼特寧 - 品皇咖啡

建隆食品行咖啡茶器具飲料品皇咖啡. ... A級曼特寧 ... (列如點選6包價格一樣咖啡豆,系統若沒扣一包費用,店家出貨時,也會幫您扣一包的費用. 於 jelo.com.tw -

#76.曼特寧咖啡豆-推薦商品與價格優惠-2021年12月

找曼特寧咖啡豆推薦商品與價格優惠就來飛比,收錄曼特寧咖啡豆在MOMO、PCHOME、蝦皮優惠價格|飛比價格. 於 feebee.com.tw -

#77.印尼曼特宁咖啡豆是阿拉比卡品种吗曼特宁和阿拉比卡咖啡豆区别

印尼咖啡在质量上是很多样化的,但平常我们说的曼特宁咖啡豆,指的就是托巴湖周遭山区种植出来的铁比卡或其变种的咖啡豆。世界各国的咖啡美食家曾评价道: ... 於 www.gafei.com -

#78.什麼是藍山?曼特寧?咖啡豆入門知識一定要看!

曼特寧 咖啡大部分使用的咖啡樹為羅布斯塔。而還有被稱呼為黃金曼特寧的咖啡,是使用更細膩的培養方法來生產出來的咖啡豆,氣味比普通 ... 於 beauty-upgrade.tw -

#79.曼特寧咖啡豆- 鮮一杯| ONEFRESHCUP

[買一送一] 曼特寧咖啡豆一磅(454克). 原價$520. 奶油,草本香料,黑巧克力風味烘焙度:中烘焙. 規格:454公克x1袋. 庫存:90. 商品選項. 單一規格. 立即購買. 加入購物車. 於 onefreshcup.com.tw -

#80.單品— 曼特寧Single Origin - Mandheling - 開元食品

一直以來,為提供客戶最多樣風味、選擇最優質的咖啡豆,讓每杯咖啡的風味超越在水準之上,媲美專業等級,正是璞珞珈琲堅持的理念。對我們來說,成就美好咖啡風味的 ... 於 www.creation.com.tw -

#81.大潤發網路購物中心- 廣吉黃金曼特寧咖啡豆1磅/袋- 飲料沖泡

廣吉黃金曼特寧咖啡豆1磅/袋大潤發網路購物提供進口食品、沖泡飲料、3C家電、零食點心、居家生活等線上購物商品優惠,大潤發網路首購會員、限時特賣眾多優惠量販價網路 ... 於 www.rt-mart.com.tw -

#82.曼特寧咖啡x2袋|摩卡咖啡--摩卡商品

精選上等即溶咖啡為原料,加入砂糖、奶精調合而成,口感微苦濃郁,有曼特寧豆微苦甘醇的特色,無添加人工香料。 品名:摩卡現在最好曼特寧三合一咖啡成份:奶精、 ... 於 www.moccacoffee.com.tw -

#83.黃金曼特寧咖啡豆 - 8C Cafe

黃金曼特寧濃郁粗礦野香之外,還多了一份優雅的氣息,口感特別圓潤厚實、香醇。咖啡豆飽滿又厚實的黃金曼特寧有著淡淡藥草香與渾厚的口感,讓人回味無窮,實為不可多得 ... 於 www.8ccafe.com -

#84.黃金曼特寧咖啡

貼心小提醒~若須磨豆服務,請在"訂單備註"中註明,並告知是何種方式沖泡咖啡。 ... 風味描述:屬於高海拔之豆子,擁有特殊的田野青草香氣,其甘醇度非常厚實,回甘度極佳, ... 於 www.phcafe.com.tw -

#85.印度尼西亞~ 曼特寧G1 - 咖啡意識烘焙館

曼特寧口味濃重,帶有濃郁的甘醇和馥郁而活潑的動感,不澀不酸,醇度,甘味可以表露無遺,曼特寧咖啡豆的外表可以說是最醜陋的,但是咖啡迷說越不好看的豆子,味道就越 ... 於 www.coffice.com.tw -

#86.曼特寧咖啡豆-新人首單立減十元-2021年10月|淘寶海外

去哪儿购买曼特寧咖啡豆?当然来淘宝海外,淘宝当前有1246件曼特寧咖啡豆相关的商品在售,其中按品牌划分,有Uncle Bean/豆叔25件、柯林33件、弗萊士23件、TIMEMORE/泰 ... 於 world.taobao.com -

#87.黃金曼特寧咖啡 - 豆豆女孩兒

口感:香醇濃郁,性甘苦,不帶酸性,卻有厚實的甘甜味。 2.香味:焦糖般特殊香味,氣味香醇濃郁。 3.視覺:顆粒飽滿勻稱經過烘焙之後豆粒甚大,生豆呈褐色或深綠色。 於 dodogirl.mymy.tw -

#88.曼特寧- 咖啡風味 - MoMo購物

曼特寧,咖啡風味,咖啡,食品飲料,義式/綜合豆,曼巴,曼特寧各式規格種類,與Casa 卡薩,UCC,Caffe Chat咖啡講熱門品牌,優惠便宜好價格,值得推薦! 於 www.momoshop.com.tw -

#89.什麼是曼特寧咖啡豆? 跟一般咖啡豆有什麼不同

有人說曼特寧咖啡就是蘇門答臘島所生產的咖啡豆?我們不這樣子簡單的定義,對愛好咖啡的同好來說,曼特寧咖啡指的是經由濕剝除法處理的蘇門答臘阿拉比 ... 於 lovelyivy33.pixnet.net -

#90.印尼蘇門答臘林東曼特寧(半磅) - 愛豆網

蘇門答臘島上的咖啡,都稱為曼特寧,而曼特寧不是咖啡的品種也不是產區,其實它是一個當地種族的名稱。林東是位於托巴湖附近的一個小鎮,而托巴湖則是世界最大的火山 ... 於 www.idou.com.tw -

#91.黃金曼特寧咖啡豆-半磅 - Griffins Studio 62

黃金曼特寧咖啡豆-半磅. 濃醇蜂蜜香、強勁草本氣味、厚實滑順、黑巧克力苦甜. 建議售價. NT$450. 商品編號: BA00080. 供貨狀況: 即將到貨 ... 於 studio62.gogriffins.com.tw -

#92.黃金曼特寧咖啡豆Golden Mandheling

擁有獨特的奶油果乾氣味以及厚實的口感,從萌芽生長、開花結果到生豆處理、烘培研磨及沖煮品嚐,每一個環節都影響咖啡豆的風味,黃金曼特寧口味濃重,帶有濃郁的醇度和 ... 於 www.baiwagopluscafe.co -

#93.蘇門答臘塔瓦湖AA 曼特寧水洗咖啡豆(一磅454g) - 馬克老爹

蘇門答臘塔瓦湖AA 曼特寧水洗咖啡豆(一磅454g) · 蘇門答臘行政區中,以亞齊特區和蘇北省(北蘇門答臘)海拔較高, · 是本島阿拉比卡的主力產區,其餘主產羅巴斯塔。 · 精品界所 ... 於 www.mk-coffee.tw -

#94.咖啡的種類介紹(藍山、曼特寧、巴西、卡布奇諾、拿鐵...)

的混合。 「曼特寧」是深度烘焙咖啡豆,味道濃厚,「巴西咖啡」是淺烘焙,味道中性略帶酸味, ... 於 dreamyeh.pixnet.net -

#95.綠寶曼特寧Whole bean - 野夫咖啡ifreecafe

分類位置:, 精品咖啡豆 / 有庫存. 商品代碼:, 綠寶曼特寧(咖啡豆半磅裝). 簡要說明:, 烘焙度:深焙○○○○○ 產地:印尼處理方式:半水洗 ... 於 www.ifreecafe.com -

#96.上田】黃金曼特寧咖啡豆(一磅) 450g - 博客來

【上田】黃金曼特寧咖啡豆(一磅)450g 風味特性:黃金曼特寧泛指蘇門達臘產區精緻栽培與加工的曼特寧,在製程上,完全手工摘取,經過半水洗日晒乾燥後,再經四次人工 ... 於 www.books.com.tw -

#97.印尼亞齊極致精品曼特寧咖啡豆 - 太陽網

「印尼亞齊極致精品曼特寧咖啡豆」是由「旅啡莊園」嚴選小農種植在蘇門答臘島亞齊海拔1500公尺迦佑高山的阿拉比卡,以三次手選出豆貌乾淨整齊、翠綠如寶石般的生豆,再 ... 於 suntravel.tw