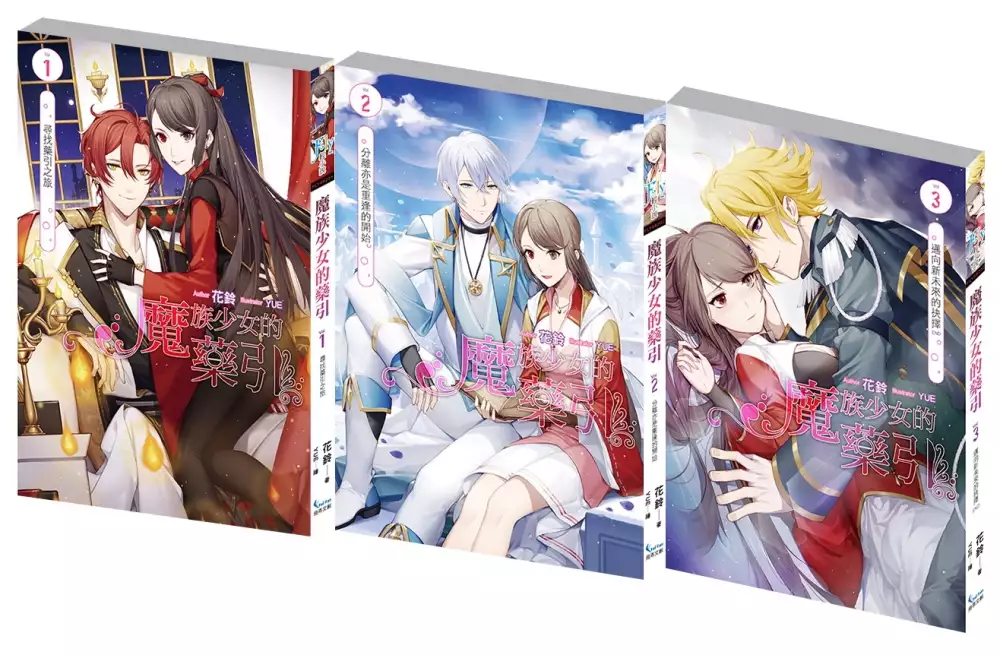

有情無情的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦花鈴寫的 魔族少女的藥引-套書1-3集(完結) 和小令的 在飛的有蒼蠅跟神明:小令詩集3都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自飛燕文創事業有限公司 和黑眼睛文化所出版 。

臺北市立大學 中國語文學系 吳肇嘉所指導 李宗祐的 莊子物我關係研究 (2020),提出有情無情關鍵因素是什麼,來自於莊子、價值論、兩層存有論、名實、自然、逍遙。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文學系 李志宏所指導 馬家融的 觀「情」:《情史類略》研究 (2018),提出因為有 馮夢龍、《情史類略》、編輯、博物思想、情觀的重點而找出了 有情無情的解答。

魔族少女的藥引-套書1-3集(完結)

為了解決有情無情 的問題,作者花鈴 這樣論述:

「別用可憐的眼神看著我,憐憫我並不需要……保護我,就要拿得出對應的愛,否則不要輕易談保護、談愛。」 十八年以來,她佟真只能待在伊珞華聖殿,那是她的家、她安身立足的地方,只有待在那裡才感覺到自己是存在的。 可是魔祿司侵蝕她的視力,讓她不得不循著列兮的線索尋找魔神的後代、找到藥引「魔神之血」。 就在踏上尋找之旅不久後救下一名男扮女裝的神秘男子,可他一句「親愛的」宣告她被他訂下,就算她警告他不准纏著她,他仍舊陪伴她、保護她前往魔神後代的居住地。 一句:「佟兒,我會保護妳。」逐漸攻佔她的心。 可是他忘了嗎?她不能因為感情變得脆弱,否則就會被魔祿司吞噬,成為死亡的養分……

「雖然我喜歡看妳吃醋,不過很可惜,我的妻子遠在天邊近在眼前。」 遠在天邊近在眼前──不就是我嗎?思緒在腦袋裡轉了一圈,佟真心跳突地加快。

有情無情進入發燒排行的影片

奔向未來日子

電影 英雄本色 主題曲

作詞:黃霑

作曲:顧嘉輝

編曲:顧嘉輝

無謂問我今天的事

無謂去知不要問意義

有意義無意義 怎麼定判

不想不記不知

*無謂問我一生的事

誰願意講失落往事

有情無情不要問我

不理會不追悔不解釋意思

無淚無語 心中鮮血傾出不願你知

一心一意 奔向那未來日子

我以後陪你尋覓好故事

無謂問我傷心事

無謂去想不再是往時

有時有陣時不得已

中間經過不會知 不會知

莊子物我關係研究

為了解決有情無情 的問題,作者李宗祐 這樣論述:

本文旨在透過對莊子物我關係的耙梳,考察莊子思想的價值根源與實踐目標,進而掌握其價值實現的過程。本文採取的研究進路,是藉「兩層存有論」的詮釋框架,對顯出主體在「工夫前」與「工夫後」兩階段呈現事物價值方式上的差異。首先,本文指出「兩層存有論」的區分界線在於心的執著與否,且由此區分出的「現象」與「物自身」,亦非認識論意義上的詞語,而是價值論意義上的詞語。具體來說,「現象」乃是事物在認知心的執著中,所展現之相對價值。而「物自身」則是這麼一種絕對價值:一方面,它是事物在無限心的朗現中,展現為不由他者所決定,而屬於它自身的本質,另一方面,這種展現為「在其自己」的事物,能使主體在與之互動時,也反照出主體自

身的「自由」。因此,在「兩層存有論」中的主體,是一個由「執著」轉變為「不執」的實踐主體,而在這個實踐過程中,主體與事物之間亦將形成兩種不同的物我關係。在「兩層存有論」的詮釋下,「名」與「自然」這兩個觀念便成為我們把握莊子之價值論的關鍵。就「名」這一方面而言,本文透過對儒學與辯者兩條名學發展路線的考察,梳理了先秦名實議題在實踐與理論這兩個面向上的討論成果,與莊子思想對這兩者之吸收與反省。進而指出,莊子之所以提出「聖人無名」(〈逍遙遊〉)的實踐主張,乃是因為他認為「名」只能表現相對性的價值;因此一旦以「名」作為人們理解事物,甚至是道德行為上的指引時,勢必會導致他失去理解事物之真實面貌的可能,也將使

他的道德行為陷入誤把「求名」當作「成德」的歧途。另外,在對「自然」這一方面的考察中,本文首先進行的,乃是對於莊子主體意涵的探討;因為,我們既已將莊子理解為一實踐哲學,就有必要理解此實踐方式之起點與動力。而在這方面的討論,本文試圖指出莊子的工夫實踐乃始於對「疲困」的感受,而他由此形成的主體亦是「感受主體」。在這樣的理解下,莊子的工夫論皆是針對「心」、「氣」對立所帶來的「疲困」感而發,而其工夫實踐所直接產生的作用,也是主體自身的「逍遙」。接著,本文以「逍遙」的觀念作為基礎,進而討論莊子「天」的觀念,為的是要對莊子思想中的價值根源有所把握。藉由對《莊子》文本的耙梳,本文點出莊子的「天」具有主觀與客觀

的兩面意涵;就主觀的一面而言,它是超越物論的觀物角度,就客觀的一面而言,它又意指世間萬物的存在根源。而這主客兩義的交集,即在於「自然」的觀念;因為,「自然」既是實踐者透過解消執著的工夫,所呈現出來的境界內涵,它同時也是萬物最為真實的存在狀態。於是,當實踐者解消其心知的執著時,首先實現「自然」的,就是實踐者他自身的生命。故本文最後乃藉由對莊子「安之若命」觀念的討論,具體地闡明實踐者如何將「自然」這一價值,實現於他的生命乃至其它的事物之上,以此指出莊子「物我一體」的意涵,乃是使「物」與「我」同時達到「自然」。

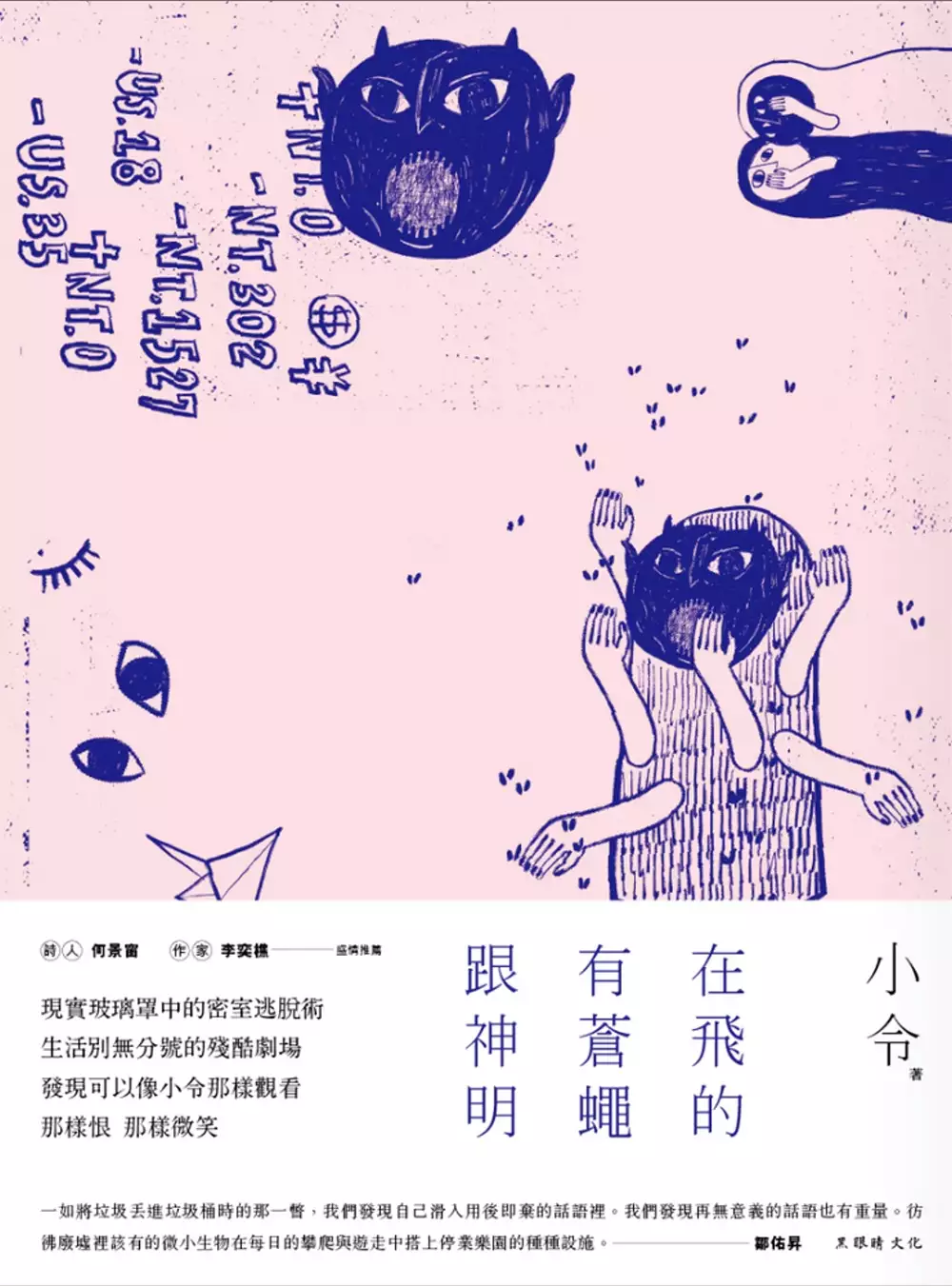

在飛的有蒼蠅跟神明:小令詩集3

為了解決有情無情 的問題,作者小令 這樣論述:

現實玻璃罩中的密室逃脫術 生活別無分號的殘酷劇場 發現可以像小令那樣觀看 那樣恨 那樣微笑 一如將垃圾丟進垃圾桶時的那一瞥,我們發現自己滑入用後即棄的話語裡。我們發現再無意義的話語也有重量。彷彿廢墟裡該有的微小生物在每日的攀爬與遊走中搭上停業樂園的種種設施。──鄒佑昇(推薦序) 《在飛的有蒼蠅跟神明》一書,暗示身處的場所,不論內在、外在,皆擁有雙重性的「不淨」與「聖潔」,而所謂的「在飛的」三字,即點出主要觀者;觀者所在的固定定點,對比被觀看者(可能是抽象的回憶或幻想,也可能是飛蚊症)展現飛行權力時,產生出超越理解範圍的時空差異。 觀看,成了無法飛行的人,唯一能試圖「同行

」的一種方法:眼巴巴地。 一個眼巴巴的人,於是編寫出這本描述觀看時,發生跟丟、失蹤、追逐、誘惑、跟蹤、迷路、搜尋、徘徊不去等忙裡忙外,飛速般變化萬千的錯愕與無奈。搭配如室內配線或工業配線圖,實則企圖捕捉或還原蒼蠅跟神明在飛行的可能路線圖,也期許畫作能呼應閱讀時候的情緒與情感共鳴。 全書共計40首新詩,輯一:社交就是一種腸躁症,收錄10首詩作,題材從自身身體出發,彷彿尋求填補缺憾的種種匱乏,書寫日常細微中,又要又怕的矛盾情緒,簡直就是一種社交缺乏,直到充分社交後,又迅速引發如腸躁症般,明明興奮得無法自拔,卻腹痛到翻絞要命,絲毫不知道到底吸收了多少營養或廢物,只想盡可能排出在社交與觀看

之間,過多的無以名狀之物。那物,不確定聖潔或不淨,只知道似乎很多、很快、很會飛,竟如飛蚊症般隨著目光所到之處,不斷現身。 於是來到輯二:在飛的有蒼蠅跟神明,收錄9首詩作,「用力」書寫的程度與痕跡明顯多於輯一,詩的長度以及題材意欲探討的複雜度也更多。多首詩中皆隱現死亡的氣息,或對人事物有能力作出「選擇」的自責,又同時不住流露出卑鄙的情緒;甚或借鏡家庭成員,書寫人在面對自己的獨身之時,要效法的是略帶死亡陰影的蒼蠅,繼續在生活中亂飛鬼叫,或要效法聞香就飽的神明,靜看世間一切有情無情。自省的成份一多,就容易變得對生命謙卑恭敬,簡稱怕死。於是每天都覺得還活著的自己很富裕,故輯三:富裕到再多就會短命

。 輯三收錄10首詩作,從肅穆嚴謹的輯二,轉進一種「已經擁有過了,之後沒有也沒關係了,因為再多也無福消受」的油條感(得了便宜還賣乖),頻頻從自省轉成欲擒故縱,復又於結尾處,回馬槍地再給自己一刀;至此,拿日常作隱身術,或許也只是受虐狂般只想給自己來上個十刀的練習回馬槍,造成蒼蠅與神明的延續之感,到此已經成為空氣中無意追逐的嗡嗡作響,或是徒留燒香過後的氣味般曖昧不明,即便仍有無常的關係變化,卻只是因為觀看的距離拉得太近,當一切都太近,看不到蒼蠅也看不到神明,只塞滿自己的時候,甚至會以為連飛蚊症都治好了;輯三充分表現出痊癒或釋懷的最大嘲諷,富裕的是蒼蠅,短命的也是。神明則無關乎短命或富裕,於是

來到輯四。 輯四:摸到的是欄杆還是骨,收錄11首詩作,其中10短詩是欄杆,最後一首壓軸的長詩是骨。時空轉變且無盡奔流,或也是肉身之骨即為吾之欄杆。但也不是說如果每天掐著自己的脖子搖晃咆哮,身體裡面就有細胞知道要怎麼樣來釋放誰出去,到底會是誰啊,難道要放血嗎?最後的長詩〈小雪〉裡頭,有不斷重複的兩句:「一切都是錯的/因為太正確了」,是作者對神明和蒼蠅最大的恭維,也是在這一整本詩集裡,作為共同觀者,能夠給予自身和讀者的結語收束。 常見蒼蠅黏於骨上,搓手擦腳地品嘗,或見金身寶貴的神明,坐鎮在金屬欄杆後被穩妥地保護著。這些詩作如同穿梭在縫隙間的停頓或佇足,不淨的時候所見皆不淨,聖潔的時候所

見皆聖潔,然而,不論在飛或沒在飛,不論蒼蠅或神明,不論不淨或聖潔;一切都是錯的,因為太正確了。 小令雙詩集出版計畫為國藝會補助出版計畫 名人推薦 詩人何景窗、作家李奕樵 推薦

觀「情」:《情史類略》研究

為了解決有情無情 的問題,作者馬家融 這樣論述:

馮夢龍《情史類略》以「情」為主題,蒐集周代至明代八百多篇文言短篇,重新輯錄並分成二十四類,除〈龍子猶序〉與〈詹詹外史序〉之外,每類有類末評,有些篇章更有篇末評;觀其「體例」、「屬性」、「內涵」皆有其特出之處,絕非馮氏其他作品或其情論之附庸。本文第一部分以「編輯意識」為題,歸納歷代圖書分類方法與要點,分析《情史》體例於圖書分類上的繼承與新意,提出內部分類所體現的價值新判,較明顯的有「以並列子類揭示『貞在情真』」、「以並列母類彰顯『私情化公』」、「以多個母類標明『貴賤等同』」及「以單獨立類肯定『男女皆情』」四種,再基於同一體例,比較《豔異編》與《情史》作為文言小說匯編在「分類出版」之異同,見《情

史》積極的編輯意識,使其在當代博物類書中脫穎而出。第二部分以「博物思想」為題,整理先秦至晚明「博物」觀念之演變,由晚明「學者之言」與「圖書目錄與書籍題名」知當時「博物」與「格物」的觀念已相互融攝,進一步分析晚明博物類書有「傳知」、「好奇」兩種出版特性,討論《情史》除前述兩種出版特性,更受到「博物思想」之影響,呈現「知識體之保存」、「子類屬性之廣」與「基於情之博物」三種編輯樣態。第三部分以「情理觀念」為題,整理宋代理學到明代心學「格物致知」的內涵演變,將《情史》中「情」觀建構整理後分為「本體」、「生成」與「實踐」三種,最後結合晚明「言情」思潮,探討《情史》中「情」的價值與意義在於「有情無情」、「

真情」及「情理欲的相互關係」三處,最後將《情史》與馮夢龍其他「情」著作比較,討論《山歌》、「三言」與《情史》,分別因立意與文體關係,呈現不同的情觀。