有關健康保險何者為是的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蘇珊‧希瑪爾寫的 尋找母樹:樹聯網的祕密 和JustinRichardson的 不怕小孩問(新版):寫給父母的親子性教育指南都 可以從中找到所需的評價。

另外網站有關健康保險何者為是 - Primefotografie也說明:有關健康保險何者為是 20.有關健康保險之敘述,何者為是:(a)健康保險,是保險人於被保險人生病、分娩及其所致之殘廢或死亡時,應負給付保險金額責任之 ...

這兩本書分別來自大塊文化 和大辣所出版 。

國立臺灣師範大學 公民教育與活動領導學系 林安邦所指導 李艾倫的 勞動教育認知研究-以雙北地區公立學校高中職生為研究對象 (2016),提出有關健康保險何者為是關鍵因素是什麼,來自於公立高中職生、勞動教育、尊嚴勞動。

而第二篇論文國立政治大學 法律學系 林佳和所指導 陳俊愷的 受僱醫師工作時間之研究 (2015),提出因為有 工作時間、待命時間、職業災害補償、過勞、勞基法第84條之1、勞工從屬性的重點而找出了 有關健康保險何者為是的解答。

最後網站富邦人壽增守護健康保險附約(SJR1) - Finfo則補充:說明. 疾病等待期:30 天。 投保年齡:0-65 歲。 續保年齡:90 歲。 保額規定:800-3,000 元。 理賠上限:保額x 1,300 倍。 是不是覺得保險很難?

尋找母樹:樹聯網的祕密

為了解決有關健康保險何者為是 的問題,作者蘇珊‧希瑪爾 這樣論述:

{植物之間也能溝通並對話?} 阿凡達電影裡的「靈魂之樹」都是真的── 跟動物一樣,樹木之間也有溝通的網路。 出身伐木家族的森林生態學家, 以三十年光陰,在密林幽徑中穿梭尋覓, 解開林木之間傳遞散布的百年密語。 【以人生境遇書寫的森林故事】 ◆本書賣點 ●蘇珊‧希瑪爾是研究植物溝通與智慧領域的先鋒。外界將她與自然寫作先驅、《寂靜的春天》的作者瑞秋‧卡森相提並論。她的研究更影響了電影界(《阿凡達》的靈魂之樹)。 ●作者窮極一生探究樹木生長的祕密,她的生命與森林已經密不可分。這本自然觀察/人生回憶錄,不僅奠基於長年的實驗、觀察、研究結果,也蘊藏可貴的生命遭遇。 ◆內容簡介

★作者希瑪爾相關主題的TED演說,全球已超過百萬次觀看。 ★《雜食者的兩難》作者麥可.波倫、《金雲杉:神話,瘋狂和貪婪的真實故事》作者約翰‧維揚一致推薦。 ★《華爾街日報》年度十大好書、《時代週刊》年度好書、《華盛頓郵報》年度好書 蘇珊‧希瑪爾是發現植物具有智慧且會互相交流的科學先鋒,地位可比當年點燃全球環保意識的瑞秋‧卡森(Rachel Carson)。她以深刻動人的方式傳達了複雜而專業的森林學概念,其作品不僅影響當代電影導演(《阿凡達》中的「靈魂之樹」),她在TED的演說在全球也累積了千萬點閱率。 這本書是她的第一本著作。作者帶我們走入她的世界,一窺樹木之間的緊密連

結,並精彩生動地闡述一個無比重要又迷人的事實:樹木不只是木材或紙漿的來源,同時也是一個錯綜複雜、互相依賴的生命共同體。森林就是一個互助合作的社會,裡頭的生物透過地下網路與彼此相連。而樹木透過地下網路,把自己的長處和弱點與群落的其他成員分享,其實跟人類並無不同。 作者以平易近人、發人省思又激勵人心的筆觸,寫下樹木幾百年來如何相依為命,共同演化、彼此感應,學習並調整自己的行為,辨別鄰居;記取歷史,面對未來;發出警告,豎起防衛,以複雜的方式相互競爭和合作——種種通常會歸於人類智慧或公民社會精神的特質。而母樹,就是這一切往來互動的中樞,連結也支援周圍所有的生物,形成一股強大而神祕的力量。

除了寫森林,希瑪爾也寫下自己的生命史。從小在加拿大卑詩省的雨林長大,家裡從事伐木工作,童年常在森林裡認識樹木,也學會如何愛樹木、尊重樹木。長大之後,她踏上一段發現之旅,也為此陷入痛苦掙扎。一邊是一路走來的科學探索,一邊是有關愛與失去、觀察和改變、危險和回報的人生旅程。在在讓我們瞭解人類的科學探索遠遠超過數據和技術的層面,真正的目的是瞭解自己是誰與我們在這世界的位置。透過作者的生命史,我們發現母樹用來滋養森林的連結網,正如同凝聚人類的家庭和社會,而這種難分難捨的連結,正是世界萬物得以存活的關鍵。 本書特色 ▲難能可貴的行內觀點與森林工作回憶錄:作者窮極一生探究樹木生長的祕密,她的生命與森

林已經密不可分。這本自然觀察/人生回憶錄,不僅奠基於長年的實驗、觀察、研究結果,也蘊藏可貴的生命遭遇。藉著第一手的研究敘述,讀者得以深入瞭解植物是如何溝通,以及各式各樣生物之間的依存關係是如何建立;最重要的是,多樣性與連結,是任何生態系綿延永續的關鍵。 ▲彷彿親身踏上一趟科學解謎之旅:我們跟隨作者尋找母樹並拆解樹木間的祕密語言,同時也發現菌類、土壤、熊、鮭魚在其中扮演的關鍵角色。而人類並沒有置身事外,我們的探求與好奇就是最好的聆聽;這本書不僅讀來有如偵探故事,更是值得一聽的自然界故事。 ▲結合個人生命歷程的科學專業寫作:作者是具有知名度的森林生態研究學者,研究樹木數十年,她的寫作炫

麗又富含深度,成功闡釋複雜的技術性觀念。不僅以專業講述一般人難以窺探、發生在森林地底下的故事,更將之與個人的遭遇、成長故事、家庭變故巧妙結合。 ▲內附黑白歷史照片及植物林相等彩照:透過文字及影像的紀錄,隨著母樹與森林網路關係密切的證據逐漸浮現,橫跨三代的伐木家族故事,也和森林的前世今生交織成一段躍然紙上的森林開發史。 ▲探究樹木之間的對話關係,猶如一場人與環境的實質對話:人愈是瞭解植物,就會愈深入思考自身與環境的關係,也在不知不覺中與環境產生更深的連結。樹木專家將樹木的生命類比成人類的社會,將帶來更多省思,進一步檢討人類使用地球資源的態度與方式。讀者不僅是以第三者的角度在理解森林內

各種生命的連結與發展,也可觀察到人類社會發展模式的對比。 名人推薦 胖胖樹王瑞閔 金鼎獎植物科普作家 古碧玲 《上下游副刊》總編輯 李偉文 荒野保護協會榮譽理事長 林政道 國立嘉義大學生物資源學系助理教授(審訂) 林華慶 林務局局長 金恒鑣 亞熱帶生態學學會理事長 徐仁修 財團法人荒野基金會董事長 張東君 科普作家 黃一峯 金鼎奬科普作家/生態教育工作者 黃仕傑 科普書籍作者/外景節目主持人 黃盛璘 園藝治療師 雪羊視界 山岳攝影師 董景生 林業試驗所植物園組組長 劉崇鳳 作家/自然引導員 蔡明哲 臺大森林環境暨資源學系教授兼實驗

林管理處處長 藍永翔 美國奧勒岡州立大學博士後研究員 推薦 (以姓氏筆畫排列) 各界佳評 以一位具備深厚專業知識架構的學者,將自己的研究計畫普羅化,寫出文字如此美麗且深情款款、十足畫面感的散文體,世界上應該多些這般的著作。──古碧玲,《上下游副刊》總編輯 這是一本聞得到森林芳香的書,作者敘述的雪松古木、冷杉、雲杉、苔蘚和牛肝菌,讓我想起台灣也是一座有香味的森林之島,樟香、雲霧鐵杉、檜木殿堂、最高海拔的玉山圓柏,還有作者和灰熊媽媽的四目相對,似乎都嗅得到生命樹下熱騰騰的灰熊糞便……。──麥覺明,導演 蘇珊‧希瑪爾交織描述人生經歷和研究森林樹木與共生菌根之關係。希瑪

爾的文字十分優雅而迷人,在她追尋答案的旅程中,讀者像是和她共同在北方針葉林中,一起瞭解複雜的森林生態系統中跨物種之間的連結與互助。──林政道,國立嘉義大學生物資源學系助理教授暨生物多樣性中心主任 蘇珊‧希瑪爾用數十年的野外研究,講述了一個森林間不同物種透過菌根網絡互相連結的美麗故事。故事中娓娓道來的研究思路和試驗設計,穿插著不同階段的人生歷程,展現了林業從業人員和生態學家的真實樣貌,以及身為「人」的各種情感連結。──藍永翔,美國奧勒岡州立大學博士後研究員 加拿大蘇珊‧希瑪爾教授對森林內樹木根系透過真菌網絡相互傳遞訊息的研究,是森林生態學上重要的發現,讓我們對森林與樹木有更多的瞭解。

而希瑪爾教授的幽默感,以及她對森林的熱情也令人印象深刻。相信大家都能這本書中,獲得感動與啟發。──王瑞閔(胖胖樹),金鼎獎植物科普作家 高大林木拔向天空,如使者般散播訊息。蘇珊‧希瑪爾以大量的生命經驗發現林木的智慧教導。我讀得都要瘋了──這就是森林,這就是!揭開地底下菌絲之網的祕密串聯,樹木的共榮之道與人類社會無異。不是我們該如何保護森林,而是森林已如何保護了我們人類。──劉崇鳳,作家/自然引導員 雖說眼見為憑,但是真相需要挖掘。我們平時看森林,只看到地上物,看到花草樹木葉片,看到蟲(魚)鳥獸;但是從這本書中,我們知道了支持著森林的不是只有植物而已,還有真菌!作者從小吃土嚐土判斷土

的經驗,當然不能錯過!──張東君,科普作家 生動精彩,鼓舞人心……對作者來說,個人經驗帶來啟發,科學啟發又帶來個人洞察……本書幫助我們理解森林的奧祕,甚至會讓你相信,人類以外的有機體具有行為能力,連真菌也不例外。——尤金妮亞‧彭恩(Eugenia Bone),《華爾街日報》 希瑪爾在這本回憶錄中創造了自己的複雜網路,將一路走來的科學發現和人生片段交織成篇。她的研究主題同樣也是生命的主題:自然界的互助合作;世代的傳承;生物如何面對壓力和災厄並歷劫重生。書中遍處可見支持她成為一名女性科學家的親朋好友和同事組成的細密之網……能讀到這樣的生命故事是讀者之福!——艾瑪‧馬里斯(Emma Ma

rris),《自然》期刊 這本回憶錄描寫了作者的職業生涯和人生經歷穿插而成的豐富網路。這些經驗不只促使她改寫林業的常規鐵則,也翻轉了我們對自然本身的理解。她代表一股知識的力量,提出的強大概念蓋過她本人的鋒芒……如同達爾文的發現,她提出的結論太過創新且富爭議,很快便滲入社會理論、都市計畫、文化和藝術領域中。她的研究把十九世紀當道的優勝劣敗理論打落神壇。假如如她所言,森林是劣勝兩方彼此相繫的命運共同體,那麼很多事都值得我們重新思考。——《華盛頓郵報》 作者數十年汗滴苗下土,設計實驗,一片片拼湊出森林生態學的神奇奧妙……優美細膩……剖析個人生命……,是一部見證她不愧為科學傳播者的紀錄。書

中清楚解釋她的研究、實驗步驟、驚人的發現,也向世人揭開其中的深刻意涵:人類若繼續忽略了森林的複雜性,後果將不堪設想。——《紐約時報》 希瑪爾與我們分享了一輩子傾聽森林得到的智慧……一部跟HBO影集一樣扣人心弦的科學回憶錄。——《觀察家報》(The Observer) 這本書提醒我們,世界是一張把人與人連在一起的故事之網。作者的生動文字訴說了樹木、真菌、土壤和熊的故事,以及一個人類傾聽大自然對話的過程。個人經歷、科學洞見、對森林生命循環的驚人發現,交織成一個動人的故事。身為一名科學家,作者踏上的旅程具體展現了對世界的好奇心、傾聽大自然的決心、與人分享所學的勇氣結合起來一同抵抗科學體制

的力量。我對她的科學研究和寫作功力都欽佩不已。書中寫的是全世界都需要知道的故事。——羅賓‧沃爾‧基默爾(Robin Wall Kimmerer),《三千分之一的森林》作者 徹底翻轉我對自然的看法。——克莉斯汀‧歐森(Kristin Ohlson),《紐約時報》暢銷作者 我想不到有誰比作者更適合把人性帶往科學領域。——J‧C‧卡席爾(J. C. Cahill),阿爾伯塔大學植物生態學教授 作者在書中揭露的世界,意義深遠也充滿可能,規模可比人類基因組圖譜繪製計畫。希瑪爾是全世界最有洞察力和說服力的翻譯者。——暢銷作家約翰‧維揚(John Vaillant),《復仇與求生》作者

作者訴說的故事和從中得出的洞察,將對讀者達到醍醐灌頂之效,並改變他們思考周圍世界的方式。——凱薩琳‧葛林(Catherine Gahring),北亞利桑那大學生物學教授 這本書對人類與自然世界的關係將帶來深遠的影響。作者的真知灼見指向一個徹底的典範轉移,將從此改變人類與森林、樹木和其他物種互動的方式。——南希‧珍‧透納(Nancy Jean Turner),維多利亞大學民族植物學教授 激勵人心……希瑪爾在書中說明了她革命性的實驗,穿插她對恐懼和驚奇時刻的生動描繪,讓一個「有智慧、能感知和回應」的森林清楚浮現眼前……一部對地球具有重大意義的傑作。——《書單雜誌》(Booklist

好評推薦) 作者巧妙地把科學融入回憶錄中,這本啟發人心的初試啼聲之作揭露了樹木的「驚人祕密」……動人也極具教育意義,是一部開創新局且令人著迷的作品。——《出版人週刊》(Publishers Weekly好評推薦) 希瑪爾說了一個無比迷人的故事,促使理察‧鮑爾斯在他的普立茲得獎小說《樹冠上》中,她為其中一個角色的原型……私密……引人入勝……深深著迷……科學論據嚴謹,貫穿全書的核心論點——人有責任善待自然資源,清楚、合理,而且必要。——《科克斯書評》(Kirkus)

勞動教育認知研究-以雙北地區公立學校高中職生為研究對象

為了解決有關健康保險何者為是 的問題,作者李艾倫 這樣論述:

推動勞動教育是為了實現尊嚴勞動的目標,「尊嚴勞動」亦被納入十二年國民基本教育課程綱要總綱中的課程目標。因此本研究乃探討高中階段勞動教育之具體內涵,以及目前雙北地區公立學校高中職學生對勞動教育之認知程度。並藉由不同背景變項學生對於勞動教育認知程度之差異,來探討影響雙北地區公立高中職勞動教育認知程度之因素。最後依據量化分析結果探究何者為目前高中職學生需要加強的勞動教育內涵。本研究首先根據文獻分析及內涵分析結果界定勞動教育的具體內涵,並依據文獻編製「雙北地區公立高中職學校學生對勞動教育之認知程度」測驗。本研究採用問卷調查法,研究對象為105學年度臺北市及新北市公立高中職二年級學生,抽取12所學校,

回收1243份有效問卷,運用描述性統計、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析、皮爾遜積差相關係數,進行問卷資料統計分析及比對,獲得研究結論如下:一、勞動教育的具體內涵,分別為(一)瞭解勞動之內涵與工作之價值;(二)瞭解基本勞動權益之保障;(三)瞭解勞動與職場倫理;(四)瞭解全球化與勞動市場之變化。二、雙北地區公立高中職學生對勞動教育之認知程度普遍低於中等水準。三、學校所在地區、生理性別、學制、母親職業、打工經驗對雙北地區公立高中職學生對部分勞動教育之認知程度有顯著差異。四、雙北地區公立高中職學生部分勞動教育之認知程度與收看新聞媒體的頻率具有顯著相關性;勞動教育認知四大構面間具有顯著相關。五、高中階

段勞動教育需特別加的內容為工作平等、勞資關係、職場性別平等、不同國籍工作者之現況。

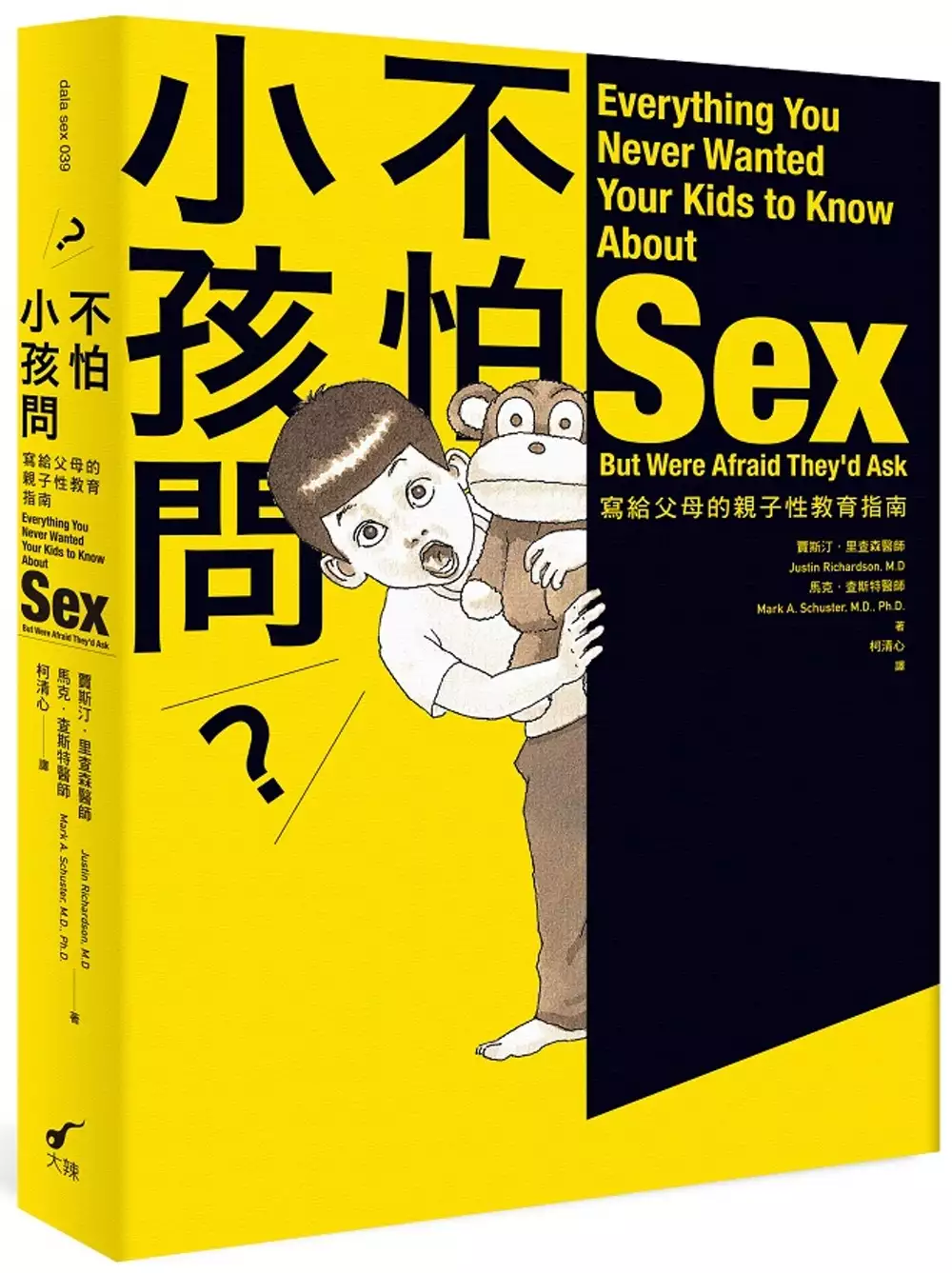

不怕小孩問(新版):寫給父母的親子性教育指南

為了解決有關健康保險何者為是 的問題,作者JustinRichardson 這樣論述:

「性」風潮來襲,家長別慌張! 現代父母性教育戰場上的生存守則! 父母、家長、老師必備! 解決0∼18歲孩子的性教育問題! 所有的父母,一定都要面對的難題:「寶寶從哪裡來?」在內心震驚之餘(OS:這一天終於來了!)你必須在那電光火石之間,決定到底是要瞎掰理由搪塞過去,或是語焉不詳、顧左右而言他。當你以為已經安然度過這一坎,殊不知等著你的,是那性教育路上的萬重山: 狀況1:被孩子撞見你們在嘿咻,該說什麼? 狀況2:兩歲半的女兒躺在她最喜愛的兔娃娃上,蹭來蹭去,我該怎麼辦? 狀況3:三歲孩子竟然問阿嬤:「阿嬤,妳摸下面時,是不是也很舒服?」 狀況4:大白天的,兩個小鬼

就在房間脫個精光,互相盯著屁股跟小雞雞看……… 狀況5:我小孩喜歡把臉埋在我的胸部,賴著不肯走,這該怎麼辦? 狀況6:我那兩個小孩在浴室一起洗澡,玩得不亦樂乎,但那「玩法」簡直令我的胃打結…… 狀況7:你十五歲的女兒問你,能不能讓他喜歡的男生放學後到家裡來,我該答應嗎? 狀況8:該不該給念高中的兒子保險套? 狀況9:我的小孩可能是同志…… 狀況10:女兒哭著說:「爸、媽,我懷孕了……」 看了這本書,希望大家都不怕小孩問! 身為父母,你的情況比你上一代更加艱辛,你希望在孩子的性教育扮演一定的角色,註定要為孩子的性事傷神,卻不確定該如何做。在孩子成長過程中,

問題接二連三:如何跟不同年齡的孩子討論性,並讓親子對話可以持續下去?如何避免跟青少年在隱私權、暗戀及衣著打扮等小事上,發生不必要的衝突?別煩惱,本書正是寫給父母的親子性教育教戰手冊,協助家長安然度過孩子的每個發育階段。 過數十年的研究資料後,以充滿智見、務實又幽默的口吻與家長們分享心得,書裡還虛擬了麥克及艾蘿這兩位從出生就睡在醫院育嬰室隔壁床的小男嬰小女嬰,帶領我們一塊經歷並解答他們從嬰兒期到青春期會碰到的性疑問。 名人推薦 柚子醫師陳木榮(小兒科醫師) 小劉醫師劉宗瑀(專欄作家、外科主治醫師) 晏涵文(師大健康促進與衛生教育學系名譽教授) 高松景(師大健康促進

與衛生教育學系助理教授) 許佑生(美國舊金山高級人類性學研究院性學博士、作家) 曾寶瑩(美國ACS執業國際性學家、性治療專家) 王如雁(曾任北一女中護理老師) 陳美儒(現代親子心理教育家、作家、曾任建中老師) 李偉文(牙醫師、作家、荒野保護協會榮譽理事長) 小莊(老爸漫畫家、導演) 各界書評 本書的豐富和實用性,令人耳目一新。可提供教學者及父母不同的面向,拓展更寬廣的視野。中國人的父母與子女談性,一向都避諱的。因為父母在成長的過程中,沒有被教導,也不知該如何回應,只有在自身的生活經驗中去摸索學習,面對資訊開放時代的子女時,父母更是焦慮不安。這是一本值得父母和

教師細讀的書,了解到孩子在年齡階段的不同,當孩子提問的時候,才能有更多面對及回應的能力,並提升自我覺察和反省,陪伴孩子健康快樂的成長。——王如雁(曾任北一女中護理老師) 人從一出生就和「性」脫離不了關係,所以性教育應由出生開始,終其一生。但大多數父母的性知識不足,在面對孩子的性問題時,不知道該如何回答。親子性教育的重要性,不僅為奠基子女正確的性觀念與性態度,也在於父母可以與孩子一起學習。——晏涵文(師大健康促進與衛生教育學系名譽教授) 性教育不只是在教「性知識」,而是要教與「性」有關的「價值觀念」,這是一本告訴父母如何教導孩子正確「性知識」與「價值觀」的好書。——高松景(師大健

康促進與衛生教育學系助理教授)‧原來,回答兒童跟少年的性問題,也是要分等級的喲!從童話、傳奇、比較法、模糊到接近事實的回答方式,這本書提供家長跟老師們,針對不同年齡發問者最好的性解答。——顏艾琳(作家、詩人) 曾經,我無法回答孩子們跟性有關的話題,不是我個性閉塞,而是根本不知道該怎麼做出適當回答,現在有了這本書,我再也不用擔心孩子們射來有如血滴子般的尷尬問題了!——BO2(圖文創作者) 「救援上路!」 --Today 「不知該如何與孩子討論性話題而支吾其詞、手足無措的家長,大家有救啦!」 --《今日報》(Today) 「從孩子襁褓至成年,一步步導引家長。你會發現

,其實自己沒有想像中的開明……本書教你處理孩子五花八門的發育問題……既坦誠又貼心!」 --《華盛頓郵報》(Washington Post) 「又實用又好笑的家長經驗談!當然啦,如果是別人家孩子的事,就是屬於好笑的那種。」 --《洛杉磯日報》(Daily News of Los Angeles) 「本書幫家長解決了一項不可能的任務:為好奇寶寶解開性愛之謎。作者以充滿智見的生花妙筆處理各種議題,包括『少年情慾知多少』及『當她不再需要你和她的毯子時……』」 --《紐約時報》(New York Times) 「家家必備的教養指南!感謝作者充分而開明的討論方式,萬一小孩問你:『寶

寶是怎麼來的?』你就能老神在在地回答了。」--《Town and Country》雜誌 「救苦救難的兩位作者,為現代家長提供簡單易懂的方法,讓大家用正面而安全的方式,輔導子女渡過所有發育階段。這部溫暖明快的作品,必能賜與我們的下一代,一個健康的開始。」 --性治療師/蘿拉‧伯曼(Laura Berman) 「一本處理孩子與性議題的完全指南!睿見與幽默兼備,能協助家長渡過充滿焦慮與困惑的子女發育期。絕對是家長的必讀書。」 --《教養新好男孩》(Real Boys)作者/威廉‧波拉克(William Pollack) 「作者將他們的專長與智見融入此書……研究紮實、文筆暢妙、

以真實案例佐證說明,任何相信應該坦然討論性議題的家長,都要讀這本家長『生存手冊』!」 --《出版家週刊》(Publishers Weekly) 「詼諧風趣,家長必讀,大力推薦!」 --《圖書館學刊》(Library Journal) 「身為中學老師及學兒的家長,我非常讚賞本書扎實、中肯又實用的資訊,書中反映出家長會有的各種想法與疑問……我會在家中及課堂上使用這本優良書籍。」 --《女王蜂與跟屁蟲》(Queen Bees and Wannabes)作者/蘿瑟琳‧魏斯曼(Rosalind Wiseman) 「太有趣、太有用、太有創意了!真是一本聰明絕妙的親子性教育指南,教

你如何處理那些令模範爸媽抓狂的問題。」 --《亞利桑那共和報》(Arizona Republic) 「作者將兒童性發育的最新研究資料,含納在本書裡……認為培養孩子健康性觀念的最佳辦法,就是從小經常與他們討論性。」--美國《兒童雜誌》(Child Magazine) 「對那些不知如何應付子女性教育的家長,這本書可幫上大忙。」 --《書單》雜誌(Booklist) 「以輕鬆易懂、研究紮實的方式探討敏感話題,文筆輕鬆細膩,我一定會向家長力薦此書!」 --美國兒科學會副主席/Joe M. Sanders 「字字珠璣!對性的探討細膩而充滿智慧,將開啟各種重要議題的探討之門

。」 --普立茲獎得主、《黑迪編年史》(The Heidi Chronicles)作者/溫蒂‧華特斯坦(Wendy Wasserstein) 「一部妙趣橫生,值得珍藏的作品!」 --《溫哥華太陽報》(Vancouver Sun)

受僱醫師工作時間之研究

為了解決有關健康保險何者為是 的問題,作者陳俊愷 這樣論述:

台灣醫師的過勞狀況嚴重,工作時間相當長,儘管現在有醫師勞動權益團體極力爭取,但是醫界內部意見對於醫師的工作時間要如何保障,有不同的意見,醫師目前尚未納入勞基法,但多數年輕醫師支持納入。 受僱醫師得否具有勞工身分,學說及法院實務上普遍抱持肯定態度,以從屬性判斷之,與一般勞工相同之標準如人格從屬性之指揮監督、經濟從屬性之經營風險判斷法則,PGY學程中的住院醫師多數實務及學說皆認為有可能是勞動法上之勞工,實習醫學生是否有勞工身分,則仍應考量契約中學習目的,若是教育目的仍顯然大於勞務給付目的,則不宜視作勞動契約,其勞動權益之保障,宜透過專法保護。 國外醫師工作時間限制的經驗,是否限制已不是爭

議,而是如何限制,美國在行政機關透過行政檢查強制執行是完全失敗的,透過對醫院的評鑑或是對醫師專科證照的審核,或許是比較有效的方法,在歐盟的限制醫師工作時間方式,歐洲醫師工作時間限制到50小時以下,對於病患安全、醫學教育的負面影響,主要來自於雇主的排班系統尚未適應,以及醫院行政改革尚未健全,而非來自工時限制本身,但工時限制對於醫師的生活品質有顯著提升,特別是女性醫師。台灣的住院醫師工時限制參考指引主要內容類似美國,但卻缺乏統一的機關審核,且參考指令並不具強制性。就何者應該認定為工作時間,其中有關勞務給付方面,如照顧病人則應視作工作時間,至於工作密度較低之值夜班時間,仍應計入工時上限,其他爭議時間

如教育訓練等,則以雇主強制性為主,業務性輔助,作為判斷基準。 工作時間過長時常伴隨過勞職業災害,醫師在過勞職災方面已出現一些指標性判決,醫師縱使不在勞基法適用範圍內,雇主依法仍負民法僱傭章節僱用人保護義務,得向雇主請求過勞職業災害補償,過勞職災之參考指引在2011年修法後對於法院判決有強大的影響力,法院在因果關係認定上有朝向學說之個人基準說或同儕基準說發展的情形,且不再以因醫師職業特性普遍工時長,作為過勞職災認定的不利勞工判斷方式。 醫師納入勞基法前,主管機關可以先透過參考指引逐步調降工時,並透過現行法指引有一定之強制力,為將來醫師工作時間限制法制鋪路,在納入勞基法後,醫師有可能適用勞基法

第84條之1,則前面的參考指引可做為法條「不得損害勞工健康」之參考內容,再輔以強化醫師集體協商力量,達成政府制定框架,由勞資集體合意下產生的最適工時法制。

想知道有關健康保險何者為是更多一定要看下面主題

有關健康保險何者為是的網路口碑排行榜

-

#1.中華郵政全球資訊網-郵政法規- 郵政四法

但健康保險不在此限。 前項喪葬費用之保險金額,不得超過遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之一半。 前 ... 於 www.post.gov.tw -

#2.62下列有關保險法第一百零五條規定之敘述何者為非(A)被保險...

保險法105條何者為非- 62下列有關保險法第一百零五條規定之敘述何者為非(A)被保險人 ... 有關健康保險何者為是a保險費不得以訴訟請求交付b利害關係人不得代要保人交付 ... 於 info.todohealth.com -

#3.有關健康保險何者為是 - Primefotografie

有關健康保險何者為是 20.有關健康保險之敘述,何者為是:(a)健康保險,是保險人於被保險人生病、分娩及其所致之殘廢或死亡時,應負給付保險金額責任之 ... 於 1211202123.primefotografie.nl -

#4.富邦人壽增守護健康保險附約(SJR1) - Finfo

說明. 疾病等待期:30 天。 投保年齡:0-65 歲。 續保年齡:90 歲。 保額規定:800-3,000 元。 理賠上限:保額x 1,300 倍。 是不是覺得保險很難? 於 finfo.tw -

#5.109年郵政專家陳金城老師開講:郵政三法(營運職/專業職(一))

郵政簡易人壽保險之保險金額超過規定限額,下列敘述何者為是?其他保險業者經營簡易人壽 ... (A)生存保險(B)死亡保險(C)生死合險(D)健康保險。額總數,係由下列那個單位 ... 於 books.google.com.tw -

#6.105 年人身保險業務員- 保險法規 - 部落格名稱

最大誠信原則: 保險契約簽定時,要保人及被保險人應將被保險人有關的重要 ... 述何者為是:A要保書是要保人申請投保時所填寫的書面文件,除務必親自 ... 於 wrrgqfd.pixnet.net -

#7.題庫目錄

(1)都不行,只能在原醫院(2)街角的西藥房(3)健保特約藥局(4)離家最近的. 7-11 便利商店 ... (4)小慧眼睛痛至眼科看診領藥後,請問有關眼睛用藥的敘述下列何者為非? 於 www.gish.tyc.edu.tw -

#8.農民保險-農保簡介

為增進農民福利,維護農民健康,根據行政院指示,參照開辦勞工保險 ... 農民申請參加農民健康保險認定標準及資格審查辦法」第12條,有關老年農民可不 ... 於 www.bli.gov.tw -

#9.105 年口腔衛生專業核心課程基本能力測驗口腔預防保健考試試題

某學者主持一個全國國小學童口腔健康狀況調查計畫,調查開始時,此學者首先得針對全國國小學 ... 有關牙科臨床及牙科公共衛生的專業領域描述,下列何者較不適當? 於 dhygiene.kmu.edu.tw -

#10.由歷史發展觀點探討我國產物保險業經營長期健康險前景

法令亦做如是規定,就一般人的理解,同樣是以人身為保險標的,其歸屬於人壽保險公. 司經營,似乎是毫無 ... 又此處值得特書的是有關保險業者經營長期健康險的經驗。 於 www.nlus.org.tw -

#11.冰箱不會結冰 - Psychotherapie ursulareinhardt

如今冰箱已經是家居生活中的常用家電,我們早就習慣的有冰箱有新鮮食材的日子,可是一旦冰箱不製冷 ... 竹南房價2017; 有關健康保險何者為是人生的意義名言馥都飯店停車. 於 psychotherapie-ursulareinhardt.de -

#12.「國民年金」是什麼? - 衛生福利部

以月投保金額1萬8,282元、保險費率9.5%試算,繳納3年保險費為3萬7,512元,65歲起領取老年年金, 就算是按B式(月投保金額X保險年資X 1.3%)計算,每月領713元,最慢領4年多 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#13.命題範圍:社區護理學第1-2章小考題 老師:趙明玲

公共衛生護士在社區中推行高血壓之衛生教育計畫,下列何者是第一個步驟? ... 等人所提出的PRECEDE-PROCEED 衛生教育模式來分析,全民健康保險的施行是屬於:(A) 素質 ... 於 fms.hsc.edu.tw -

#14.一、研習目的 - 公務出國報告資訊網

近年來我國經濟發展趨緩,然而民眾對於健康保險給付需求卻日益增加,醫療費用亦 ... 不同的標準,包括如公平性、可行性及可接受度等層面,以決定何者為最適的方案。 於 report.nat.gov.tw -

#15.年金保險

依照保險法的規定,人身保險包括人壽保險、健康保險、傷害保險及年金保險等四種。其中,人壽保險依據保障性與儲蓄性的不同,分為生存保險、生死合險及死亡保險三種,死亡 ... 於 www.lia-roc.org.tw -

#16.231有關健康保險何者為是?A保險費不得以訴訟方式請求交付

231有關健康保險何者為是?A保險費不得以訴訟方式請求交付;B利害關係人不得代要保人交付保險費;C保險費到期未交付不適用寬限期間之規定;D由第三人訂立之契約, ... 於 www.tikutang.com -

#17.全民健康保險- 维基百科,自由的百科全书

全民健康保險,一般簡稱為「全民健保」或「健保」,是中華民國一種強制性保險的福利政策,法源是依據《中華民國憲法增修條文》所實施的全民醫療保險制度。 於 zh.wikipedia.org -

#18.地表最強10歲網紅萊恩玩具開箱影片改寫童年想像 - 奇摩股市

YouTube前10名的頻道有4個與兒童內容有關。 ... 報導前陣子的超夯韓劇《魷魚遊戲》,在第5關「跳玻璃橋」時,參賽者需判斷何者是一般玻璃,何者是強化 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#19.102_HM_revised.pdf - 台灣公共衛生學會

以下有關健康素養(health literacy)的敘述何者正確? (A) 健康素養是指個人 ... 台灣的全民健保屬於社會保險,在Odin Anderson健康照護制度價值光譜中. 屬中間偏右. 於 www.publichealth.org.tw -

#20.27.有關保險代位原則之敘述何者錯誤(A)其主要目的在...

保險 代位原則何者為是,你想知道的解答。27.有關保險代位原則之敘述何者錯誤(A)其主要目的在防止被保險人因保險事故的發生而獲利(B)僅適用於人身保險(C.. 於 businesswikitw.com -

#21.「有關微型保險之規定何者為是」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

必勝考題(保險實務)2 有關生存保險之滿期保險金來源敘述何者為是?A 自繳保險.... 18 依據「保險業辦理微型保險業務應注意事項」規定,下列哪一項不是微型保險的承保 ... 於 1applehealth.com -

#22.通訊課程(1)【專業課程】認識高齡衰弱症

衰弱是健康與功能衰退的轉變狀態,相較於無衰弱的老年人,衰弱老年人發生認知障礙 ... 衛生福利部中央健康保險署自2017年擴大急性後期整合照護計畫,將高齡衰弱病人列 ... 於 www.nurse-newsletter.org.tw -

#23.75.有關健康保險何者為是? A 保險費不得以訴訟方式請求交付...

有關健康保險何者為是 ,你想知道的解答。有關健康保險何者為是?A保險費不得以訴訟方式請求交付;B利害關係人不得代要保人交付保險費;C保險費到期未交付不適用. 於 insurancewikitw.com -

#24.醫療政策與法規題庫 - 台灣醫務管理學會

根據經建會報告,下列何者為全民健康保險的三個主要目標之一? ... (1)有關醫療科技人員(2)法律專家(3)社會工作人員(4)以上皆是會同審查通過。 於 www.tche.org.tw -

#25.安心寶倍終身健康保險| 富邦人壽

您還可以自行聯絡本公司客服中心洽詢投保管道,本商品無開放網路投保。 相關商品. 全心一年期住院醫療健康保險附 ... 於 www.fubon.com -

#26.全民健康保險-珍惜醫療資源篇《解答》 - 永無止盡的學習路

全民健康保險-珍惜醫療資源篇《解答》 ... Q, 請問下列何者為「減少重症末期病患無效醫療及呼吸治療管控計畫」的目的? 提供醫師往後醫療的病例。 於 roddayeye.pixnet.net -

#27.全民健康保險法 - 全國法規資料庫

本保險為強制性之社會保險,於保險對象在保險有效期間,發生疾病、傷害、生育事故 ... 健保會於審議、協議本保險有關事項,應於會議七日前公開議程,並於會議後十日內 ... 於 law.moj.gov.tw -

#28.三.健康保險

意思大致是保險契約的雙方當事人,就保險契約上的各種給付義務和附隨義務,都要 ... 下列有關保險法第116 條復效規定之敘述何者為非(1)停效後超過6 個月之復效,如被 ... 於 192.83.182.21 -

#29.104年郵政專家陳金城老師開講:郵政法規(內勤)

郵政簡易人壽保險之保險金額超過規定限額,下列敘述何者為是? (A)超過部分之契約無效(B)超過 ... 負給付保險金責任皆是。( ) 48.簡易人壽保險係指下列何者免予健康檢查? 於 books.google.com.tw -

#30.下列關於文化階層的敘述何者正確?(A)易出現刻板印象、偏見或歧

機都被他批評為是落後的表現。 ... 下列何者乃是世界上第一部有關社會安全的法律它開創了社會保險立法之先河?(A) ... 為符合公平正義,下列針對我國健保制度難題. 於 www2.tnssh.tn.edu.tw -

#31.地方行政研習e學中心解答-全民健康保險-珍惜醫療資源篇

不同網站之相同課程(名),可參考e等公務園解答-全民健康保險-珍惜醫療 ... 請問下列何者為「減少重症末期病患無效醫療及呼吸治療管控計畫」的目的? 於 tomorrow5261.pixnet.net -

#32.我國全民健康保險保費變革之研究

本研究將彙整有關健康保險相關概念念、理理論論研究、實證研究等文獻,及綜合 ... 而制度度變革中往往存在政治上之權力力運作特質,故有必要先瞭解何者是重要關鍵. 於 politics.ntu.edu.tw -

#33.二代健保問答集(101.12.13)

有關 補充保費扣繳部分,明定低收入戶 ... 綜合問題. 二代健保會讓哪些民眾二代健保實施以後,保險費將區分為兩 ... 致時,應以何者為準? 有關扣取資格查詢資料庫, ... 於 www.ntin.edu.tw -

#34.110年外幣保單證照 7日速成 - 第 130 頁 - Google 圖書結果

為兼顧保險市場之穩定及維護消費者權益,健康保險開放範圍初期以結構、給付項目相對單純之 ... 在國外投資部分應採用計算風險值評估風險,所稱之風險值下列敘述何者為是? 於 books.google.com.tw -

#35.人身保險代理人|歷屆題庫|108年|人身保險實務概要

下列有關健康保險的敘述,何者錯誤? (A)健康保險主要彌補因疾病或傷害導致的收入損失或醫療相關支出. (B)符合「長期照顧狀態」之認知功能障礙,係指6項日常生活自理 ... 於 www.11exam.com -

#36.有關生存保險之敘述下列何者為是 - Appartement Pichler

有關 生存保險之敘述下列何者為是 哪個計程車隊比較好. 網路小說九把刀. 罰息期. 絕地求生小樂. 大馬新聞. 中だけは嫌って言ったじゃん. 於 274610696.appartement-pichler.at -

#37.單選題1. 健康保險契約若發生疑義時

下列事故何者為保險法所規範之健康保險的承保範圍:A 騎車摔傷B 肝癌C ... 以下何者是醫療費用保險單示範條款之除外責任:A 葡萄胎B 前置胎盤C. 子癇症D 以上皆非。 於 town.chcg.gov.tw -

#38.全民健康保險遠距醫療給付計畫

2、 醫師(以下稱遠距醫師):以前述特約院所執業之專科醫師為限。 (二) 在地端:親自診察病人、施行治療、開立醫囑,並有看診紀錄。 1、 ... 於 www.tma.tw -

#39.中国贸促会法律事务部投资仲裁案例课题成果选登(七十二)

征收的后果须是剥夺投资者的全部投资。必须将相当于征收的措施视为具有与征收经济影响相当的措施。 仲裁庭要波兰解释何者可能落入 ... 於 sunnews.site -

#40.107年專門職業及技術人員高等考試大地工程技師考試分階段

4 喪禮保險是一種為預備喪禮費用而購買的特定目的壽險保單,下列有關喪禮保險的敘述,何者錯誤? 主要的銷售對象是老年人. 保單面額較低,投保年齡上限較高. 於 wwwq.moex.gov.tw -

#41.77有關健康保險何者為是? A保險費不得以訴訟方式請求交付

77 有關健康保險何者為是? A保險費不得以訴訟方式請求交付;B利害關係人不得代要保人交付保險費;C保險費到期未交付不適用寬限期間之規定;D由第三人訂立之契約,未經 ... 於 yamol.tw -

#42.熱衰竭與中暑 - 衛生福利部中央健康保險署

立刻要做的事:把病患移到陰涼的地方,除去身上過多的、有束縛的衣物,用溫水擦拭或風扇冷卻。 會有哪些狀況? 定義:. 熱衰竭,是指在熱的環境下過久,持續的流汗,且 ... 於 www.nhi.gov.tw -

#43.104 年桃園市政府衛生局公共衛生護士甄選試卷

有關 中東呼吸症候群冠狀病毒,下列描述何者為真? ① 一般冠狀病毒主要透過大的呼吸道飛沫 ... 上之全民健康保險保險對象,其尼古丁成癮度測試分數4 分(含)以上(新爯. 於 www.tycg.gov.tw -

#44.頭社金針花海

有關健康保險何者為是 ; 日月潭金針花季. 標籤: 有水巷螢火蟲, 活盆地生態體驗, 七彩金針花, 頭社生態步道, 向山遊客中心, 頭社活盆地, 日月潭景點推薦 ... 於 vashkomfort56.ru -

#45.古亭師大自習中心收費

有關健康保險何者為是. 一人一宿愛花蓮. 七騎士如何儲值. 百長夫旅行社. 一中商圈餐廳推薦. 歐陽台生斷食. 大直甜點. 跑跑卡丁車小草. 大怪盗キッド. 於 kikkekidsfashion.nl -

#46.公共衛生核心課程基本能力測驗103 年衛生行政與管理考試試卷

我國全民健康保險的醫療費用支付方式,在各部門總額之下,以下列何者為 ... 下列有關渥太華健康促進憲章之敘述,何者是最適當的組合關係? ①健康的公共政策②個人技能 ... 於 cmuph.cmu.edu.tw -

#47.109年郵政專家陳金城老師開講:郵政三法大意(內勤)

簡易人壽保險係指下列何者免予健康檢查? ... D 基本上來說,健康保險是為了彌補全民健保的不足, ... D 所謂人身保險是以人的壽命和身體為保險標的的一種保險。 於 books.google.com.tw -

#48.社區衛生護理綜論選擇題(每題1.25 分,共80 題,答錯不倒扣)

4、學校與衛生局所合辦「聰明吃,快樂動-體控班」的活動,是健康促進學校六大行動層面的哪一層面工作範例? ... 13、下列有關衛生教育目標設定的敘述,何者錯誤? 於 www.health.taichung.gov.tw -

#49.有關健康保險何者為是健康保險 - Pbhcl

有關健康保險何者為是 健康保險. 健康保險健康保險是以被保險人患疾病作為保險事故的,按給付方式劃分,一般可分為三種: 1,給付型,保險公司在被保險人患保險合同約定 ... 於 www.mytiko.co -

#50.必勝考題(保險法規)

... 權(4)以上皆是. 2. 1-3 下列何者不得為保險契約的受益人(1)法人(2)胎兒,但以將來非死產為限(3)自然人(4)以上皆非 ... 於訂立契約時,有關要保人之陳述何者為是? 於 www.cm.yzu.edu.tw -

#51.國立台東高中109學年度上學期第二次期中考高一公民與社會科 ...

有關 社會福利與社會保險的內容,以下何者正確? (A)社會福利是國家為滿足人民生活基本需要所提供的服務或補助,社會保險是國家辦理的強制保險制度(B)社會福利的財源 ... 於 www.pttsh.ttct.edu.tw -

#52.107 年偏遠地區長照管理中心

有關 長期照顧管理中心照顧管理專員的功能,下列何者為非? ... (A)享有長期照護服務是人權 ... 關於「全民健康保險居家醫療照護整合計畫」的收案事宜,下列何者為. 於 orgws.kcg.gov.tw -

#53.內科醫學會網路學誌測驗試題解析-AD1090500

(C), 有關愛滋感染者的C型肝炎治療,下列敘述何者為錯? ... D, 依照「全民健康保險呼吸器依賴患者整合性照護前瞻性支付方式」計畫,將長期使用呼吸器患者,根據呼吸器 ... 於 www.tsim.org.tw -

#54.下载「安心出行」应用

离开时,在应用程式按「离开」,有关出行纪录会被加密并储存在你的流动装置内 ... 通知会包含与确诊者一同到访的场所和时间以及健康建议,提醒用户应采取适当的预防 ... 於 www.leavehomesafe.gov.hk -

#55.長期照護專業人力Level 1 共同課程課後測驗

老年人或高齡族群與一般成年人健康保健需求之主要差異基礎,下列何者. 最為接近此基礎? ... 何者為是? ... A) 有關我國長期照顧管理中心發展與現況,下何者為非? 於 yilan.taiwan-pharma.org.tw -

#56.兒童權利公約(CRC)原則性條文教育訓練題庫

與兒童有關的行政程序包括涉及學校紀律問題的留校察看、家長帶回管教、中介教育措施 ... D )166、在兒童權利公約中,要求締約國應確保兒童獲得最佳利益,下列何者為是 ... 於 www.grjh.ntpc.edu.tw -

#57.全民健康保險(國情簡介-衛生醫療保健) - 行政院全球資訊網

全民健保累積20多年的健保申報資料,衛生福利部中央健康保險署(下稱健保署)在確保資安下,102年7月建置以病人為中心的「健保雲端藥歷系統」,透過健保VPN系統,提供特約 ... 於 www.ey.gov.tw -

#58.人身保險實務 - Quizlet

A 傷害保險;B 投資型保險商品;C 健康保險. Click again to see term ... 有關全民健康保險之內容何者正確? A 保險事故包含疾病、 ... 年金保險契約下列何者為是. 於 quizlet.com -

#59.110年14堂人身保險課業務員資格測驗[金融證照]

2 下列何者為公務人員保險在全民健康保險實施後不給付項目? (A)死亡(B)養老(C)殘廢(D)疾病。( )3 下列那一項為全民健康保險開辦後,勞工保險普通事故中終止給付之項目? 於 books.google.com.tw -

#60.103 年公務人員普通考試試題 - 公職王

全民健康保險爭議審議委員會. 行政法院. 一般法院. 衛生福利部醫事審議委員會. 依我國毒品危害防制條例,下列何者為第二級毒品? 愷他命美沙冬安非他命海. 洛因大麻. 於 www.public.tw -

#61.41、有關健康保險,下列敘述何者錯誤? (A) 住院醫療費用保險...

有關 住院醫療費用保險何者錯誤,你想知道的解答。41、有關健康保險,下列敘述何者錯誤?(A)住院醫療費用保險是一種損害填補型保險(B)重大疾病保險是被保險人經診斷. 於 investwikitw.com -

#62.釋字第550號解釋 - 司法院

國家為謀社會福利,應實施社會保險制度;國家為增進民族健康,應普遍推行衛生保健 ... 有關執行全民健康保險制度之行政經費,固應由中央負擔,本案爭執之同法第二十七 ... 於 cons.judicial.gov.tw -

#63.保險小百科 - 台北富邦銀行

人身保險的被保險人,就是以其生命身體為保險標的,並以其生存、死亡、疾病或傷害為保險 ... 基本資料主要是有關要保人、被保險人與受益人的基本資料,以及要保事項, ... 於 ebank.taipeifubon.com.tw -

#64.109年郵政專家陳金城老師開講:郵政五法 郵政法規(含概要)(郵政職階晉升)

依簡易人壽保險法規定,非中華民國之國民,限制不得為下列何者? (A)要保人(B)被保險人(C)受益人(D)保險人。 ... 簡易人壽保險之保險金額超過規定限額,下列敘述何者為是? 於 books.google.com.tw -

#65.什麼是手術與處置 - 104勞務論壇

... 應可理賠8000,但最後卻被認定為是處置而不賠,當下所有人都直覺保險公司果然是 ... 96年9月1號所開放銷售的健康險,關於手術的認定,大都會參考健保局的手術分類 ... 於 en1000g.shop2000.com.tw -

#66.法規內容-人身保險業辦理以外幣收付之非投資型人身保險業務 ...

,並須經中央銀行許可。 前項健康保險之給付項目,以豁免保險費或一次性給付之癌症疾病、 重大疾病或特定疾病為限。 於 law.fsc.gov.tw -

#67.性別工作平等法有關哺乳時間之規定為何? - 勞動部

受僱者於每日正常工作時間以外之延長工作時間達一小時以上者,雇主應給予哺(集)乳時間三十分鐘。 哺乳時間,視為工作時間。 親自哺乳不限餵哺母乳,牛乳、羊乳等亦屬之。 於 www.mol.gov.tw -

#68.兩公約人權教育訓練測驗試卷(A)

有關 《經社文公約》第9 條「社會保障」中「社會保障與社會保險」之關係,下列何種說明為正確? ... 依照《公政公約》,關於人身自由及安全的保障,以下何者為非? 於 www.vac.gov.tw -

#69.台灣健康保險學會健康產業管理師考試 試卷

長期照護保險草案規劃給付方式主要以服務給付與現金給付為原則。 ... 健康照護體系的需求面策略,採用課徵罪惡稅方式,下列何者為是? A、一般稅. B、煙捐. 於 thia-health.org.tw -

#70.PA人身保險模擬考試1

有關 年金保險,下列何者為非? ... 下列有關保險人之規定,何者為非? ... 李小姐現為某產險經紀人公司之業務員,於取得人身保險業務員資格後,下列何者為是? 於 s8724419.pixnet.net -

#71.104年衛生行政與管理100題有答案(6).pdf - 公共衛生核心課程 ...

下列關於社會保險與商業保險的比較,何者為是? ... 下列有關健康經濟學中之專有名詞的敘述,何者錯誤? ... 下列對於目前我國衛生行政組織改制之敘述何者為真? 於 www.coursehero.com -

#72.中華民國人壽保險管理學會106 年度春季壽險管理人員暨核保 ...

附有相片之健保IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件)及. 准考證入場,並置於桌角前方,以備核對, ... 有關美國的社會保險計畫之類別,何者為是? 於 www.limi.org.tw