本來面目法鼓山的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦聖嚴法師寫的 禪門(大字版) 和RodneySmith的 生死習題:人生最後的必修課都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化 和財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化所出版 。

華梵大學 美術與文創學系碩士班 盧人仰所指導 張紹恩的 躁動的「完形」: 身心焦慮的自我探究與繪畫整合 (2020),提出本來面目法鼓山關鍵因素是什麼,來自於躁動、完形、焦慮、內觀、整合。

禪門(大字版)

為了解決本來面目法鼓山 的問題,作者聖嚴法師 這樣論述:

—禪修觀念‧具體方法‧活用與實用— 以「有」做入手的方便, 以「無」為禪修的方向, 以「努力修行」的過程,為永遠目標。 對於今日社會中忙碌不已的人們來說,開悟固然不易,但是若得初嘗禪修的滋味,也就非常實惠。若不能很快地體驗到大悟徹底的無我自在,也不用著急,若能練習好放鬆身心的工夫,可穩定情緒,也可增長一些自知之明的自信心和自尊心了。 這兩本書(編按:《禪鑰》、《禪門》)共收三十一篇文章,幾乎每篇都是介紹禪修的觀念和禪修的方法。不論你是不是佛教徒,也不管你是不是已有禪修的基礎認識,及哪一種程度的修行經驗,當你讀完之後,一定會有參考的價值。 禪宗的極致,以無門為門,不用任何方

法。初步的著力點,還是要用方法。 這兩本書所收的具體方法,便是五停心、二入四行、禪七開示、平常生活、調身安心等。其餘的內容,無論用什麼字眼來做標示說明,都是貼緊著禪修的立場,向你介紹禪修觀念及禪修方法的活用與實用。 這兩本書所收各篇,除了七篇尚未刊出過,其餘均曾發表於《人生》及《法鼓》兩種雜誌。刊出之時,僅有兩篇由我直接撰寫,其餘都是幾位僧俗弟子及信眾們,將我演講的錄音帶整理成文。半數已於刊出之前,經我看過、改過,甚至全篇重寫過,另半數由於我的時間不夠,未能仔細修潤。因此這回我從英國禪七返抵紐約,利用一週的課餘空檔,夜以繼日地花了一番手腳,便以《禪鑰》及《禪門》的面貌跟讀者相見了。

——聖嚴法師

本來面目法鼓山進入發燒排行的影片

聖嚴法師將在美國指導禪修的經驗帶回臺灣,帶動起臺灣的禪修風氣。法師以簡單、易懂、正確、安全的方式,帶領弟子們專注地調身、調息、調心,認識自己的本來面目。在聖嚴法師嚴格的要求下,踏實地體驗生命,弟子們才漸漸具備了紮實的禪修基礎。

躁動的「完形」: 身心焦慮的自我探究與繪畫整合

為了解決本來面目法鼓山 的問題,作者張紹恩 這樣論述:

躁動的「完形」: 意指筆者在探究、整合自身與當今社會現象所呈現的焦慮,經由藝術的探討,讓自我身心趨向完整「完形」人格的過程中,身心承受無數焦慮的衝擊,內心頻頻陷入躁動不安的歷程。透過繪畫創作具體呈現自身經歷到的焦慮經驗,輔以心理、藝術治療理論來分析焦慮經驗的產生原因,並建立具體的焦慮應對方法與心態,同時整合出更為真實而完整的人格,提高自己對情緒的認知格局,最後能脫離焦慮對筆者造成的衝擊與壓迫,發覺繪畫創作具有映照內心陰影,以及重構自我存在意義的情緒紓壓與整合功能。既然是要整合自己的焦慮特質與情緒現象,深入的與自我焦慮現象進行接觸是不可或缺的初步過程,沒有深入的接觸便不可能擁有廣闊而豐富的認識

,在接觸的過程中,內心難免被情緒蘊含的強烈心理情結與壓力壓得喘不過氣來,同時感到 強烈的絕望與無助,但是筆者相信: 危機本身蘊含著轉機,意即真正扭轉危機的關鍵是隱藏在危機之中,等待著自己去發掘,因此不管內心有再多的絕望感,筆者還是願意透過論文中指涉的研究方法,深入了解自身的身心焦慮樣貌,從中提升自己的心理韌性,保有開闊的心胸接納必然存在的焦慮。筆者希望,此論文研究不僅是學術上的問題探究與釐清,同時也是作為研究所這兩年,筆者自我蛻變經歷的詳細記錄與彙整。當筆者看到自己的心智如實地成長 茁壯,不懼一切狂風暴雨,依然保有強烈的鬥志與旺盛的生命力,藝術著實讓自己擁有生活奮鬥下去的信心與勇氣,隨時迎接生

活中,每一刻的潛在新挑戰與令人感到豁達而愉快的正向事物。

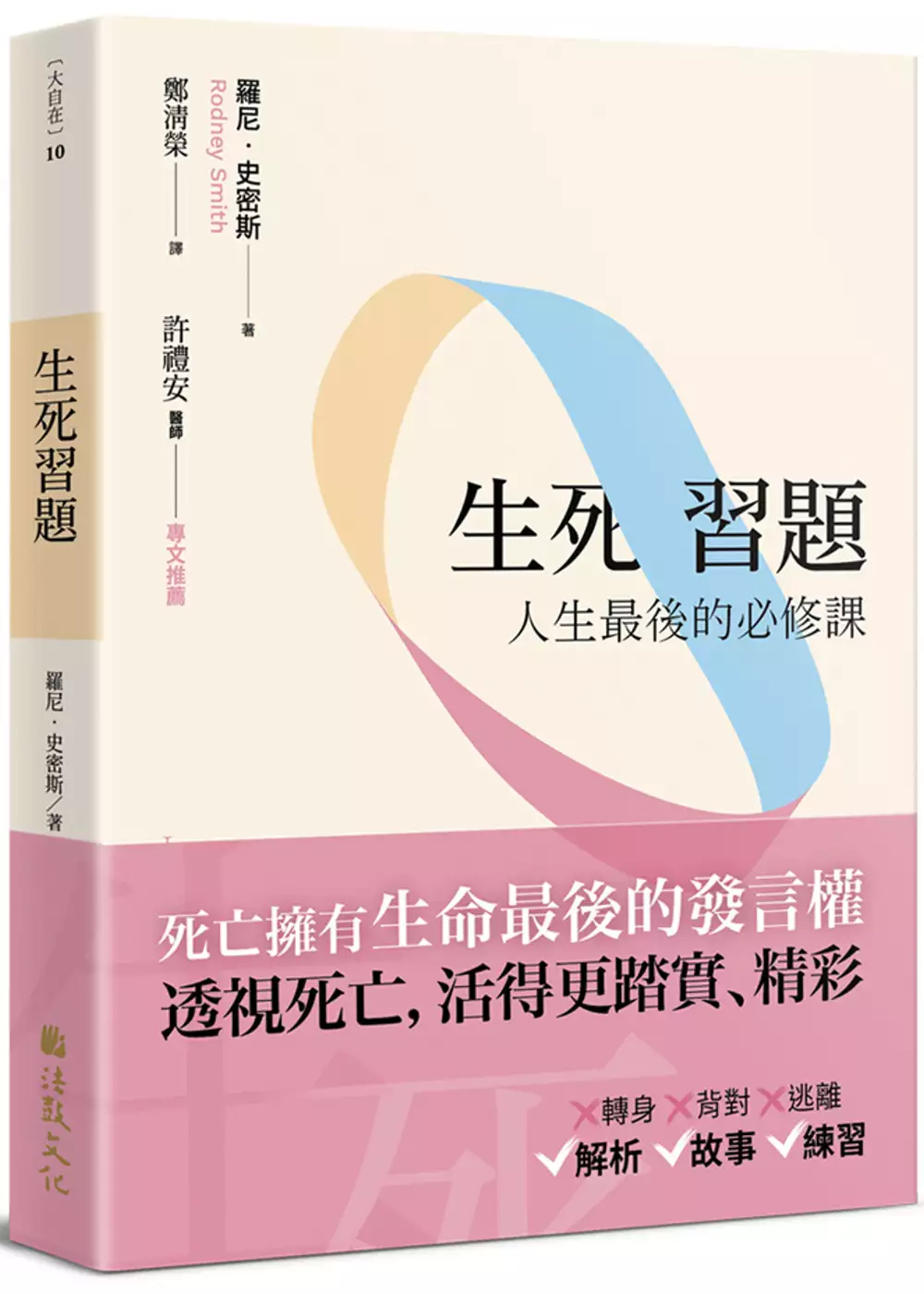

生死習題:人生最後的必修課

為了解決本來面目法鼓山 的問題,作者RodneySmith 這樣論述:

死亡可以看出一個人的個性; 我們怎麼活著,就怎麼死去。 本書討論的不是死亡, 而是如何擁抱無可避免的失去與改變, 完整而圓滿地活著。 全面解讀生死議題,內容紮實, 有豐富案例及練習題,章節均可獨立閱讀。 從現在往後看,每個人好像有無限寬廣與遙遠的未來; 但從死亡終點往前看,我們只擁有短暫的現在。 練習把死亡當作起點,活出真實又精彩的人生。 (X)轉身、背對、逃離 (O)解析、故事、練習 死亡,是一位非常特別的老師。每個人都無法避免死亡,所以討論這個議題,並不會讓我們有什麼損失,本書提供一個全面探索生與死的機會,

讓我們活得更真誠、活力十足又熱情洋溢。 作者擁有多年禪修經驗與第一手的安寧照護經驗,他曾出家為僧侶,追隨馬哈希尊者及佛使比丘,之後成為安寧病房的專職工作人員,並於全美國指導內觀禪修。書中敘述的故事,都是真實且充滿勇氣的告白,使我們省思自己對於生死大事的態度,也敦促我們開始檢視目前的生活方式。我們總是忙忙碌碌過日子,很少花時間思考生死大事,當我們培養了關於生死的覺察,就能讓我們在選擇時,做出充滿智慧的判斷。 死亡,是一個毫無矯飾的時刻,它迫使我們直接面對自己的本來面目。死得安詳的人,生活通常井然有序,盡力使自己心滿意足。他們的生活與價值觀並沒有分離,他們不爭取意義,因為每天都活出了自

己的意義。 當我們了解呼吸的次數是有限的,我們就不會把呼吸視為理所當然。當我們了解時間是有限的,便會選擇停下腳步,好好看看周遭的一切。我們會花時間尋找自己的定位,我們的心會自然流瀉出欣賞與喜悅之情,放慢腳步、保持清醒。 省思死亡,讓我們活在當下,真正重要的事,永遠優先處理,並且能充分運用我們的精力。漸漸地,有一股寧靜會滲透在我們的經驗中,我們看待事物能夠更清楚、更深入。 作者有技巧地透過假設、希望、省思與練習,讓我們看到生死的各種可能性。這是一本充滿智慧與慈悲的醒世著作,它告訴我們,死亡是一個照亮生命的偉大奧祕。死亡的訊息,是希望與愛的訊息,因為它指出了邁向生命圓滿之路,而不

是生命的衰竭。我們研究死亡,為的是學習如何真正活著。 據說,柏拉圖在臨終之際,有一位朋友請他為自己的畢生鉅作《對話錄》做一個總結。柏拉圖從昏迷中醒過來,看著那位朋友,簡單地回答道:「練習死亡。」 祝福我們每個人,都能寧靜地走過生與死。