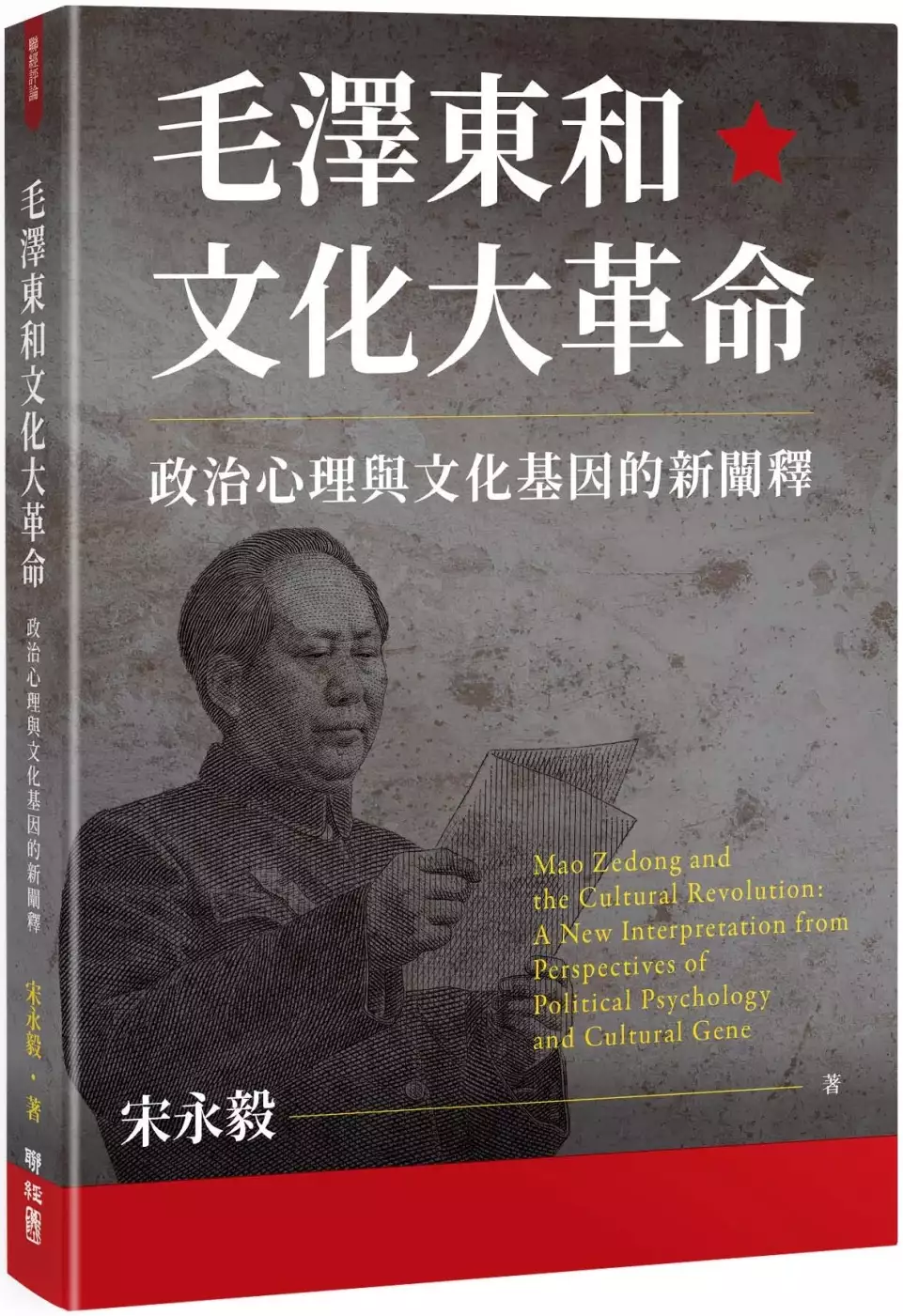

東主職位的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦宋永毅寫的 毛澤東和文化大革命:政治心理與文化基因的新闡釋 和(美)特雷西·吉德爾的 譯文紀實:非虛構的藝術都 可以從中找到所需的評價。

另外網站月薪10 萬澳門元或以上之高薪崗位也說明:受薪董事、東主、總經理/副總經理、行政總裁. Salaried Directors, Owners ... 政副總廚或同等職位. - 具餐飲培訓經驗及處理大型廚房營運等經驗. - 對餐飲方向敏鋭,熟悉 ...

這兩本書分別來自聯經出版公司 和上海譯文所出版 。

中國文化大學 心理輔導學系 洪雅琴、陳祥美所指導 蔡云筑的 中國文化大學心理輔導學系大學畢業生專業學習經驗與生涯發展經驗之探究 (2019),提出東主職位關鍵因素是什麼,來自於心理輔導學系大學畢業生、專業學習經驗、生涯發展經驗。

而第二篇論文國立政治大學 國家發展研究所 劉曉鵬所指導 陳雅翔的 中國大陸地方政府的農業援外分析 : 以援非農業技術示範中心項目為例 (2017),提出因為有 地方政府、農業援助、「走出去」、農業技術示範中心、中國大陸的重點而找出了 東主職位的解答。

最後網站安全管理工作守則則補充:有些在ш要職位的管理人員*如負責設計和發展安全 !"#$%&'()"*+ ... 東主或承建商.在安全查核方面 !"#$%. J. 委任安全查核員進行安全查核!"#$%&第19 條J ...

毛澤東和文化大革命:政治心理與文化基因的新闡釋

為了解決東主職位 的問題,作者宋永毅 這樣論述:

探索毛澤東及其追隨者的非理性精神活動 追溯和比較文革中重要人物的政治行爲、特殊歷史現象 和中國皇權體制的關聯 文化基因常常並非是中國皇權專制正統,而是它的變異 對文革中浮現的一些特殊歷史現象,做橫截面式的分析 《毛澤東和文化大革命:政治心理與文化基因的新闡釋》對文革的領袖人物毛澤東及其追隨者(包括林彪、江青、周恩來、康生、張春橋等人)的非理性的精神活動的進行了系統的探索。涉及到私人情慾、變態人格、政治幻想、精神病歷等等深層心靈歷程。全書分析展示了所有這些非理性和無意識的精神活動,都在一定程度上造成或改變了文革的歷史,展現前所未有的波譎雲詭和變幻莫測。 本書的另一研究重點,在於追

溯和比較文革中重要人物的政治行爲、特殊的歷史現象和中國數千年來的皇權體制的「剪不斷、理還亂」的無意識積澱式的關聯。書中特別指出這些可以挖掘到的文化基因,常常並非是中國皇權專制正統,而是它的變異,而且還是在革命的意識形態下的最壞的變異。例如林彪的「接班人」悲劇中皇太子政治的怪圈,但是這一「接班人」制度還在革命的名義下變異出不少新的規則,諸如絕對不允許有「接班人」的潛在「第二權力中心」、最高皇權有隔代指定儲君的「接班人」的權力等等。這些新的變數還使皇權和儲君之間的一些個人性格等因素造成的矛盾激化為無法調和的衝突,最終造成了國家最高權力交接無序的危機。 本書還對文革中浮現的一些特殊的歷史現象,

比如集體大屠殺、夫人參政、異端思潮和政治異議者的興起做橫截面式的分析。理論框架和研究方法並沒有畫地爲牢在政治心理學的單一的領域內,而是盡可能地海納百川、有容爲大。 《毛澤東和文化大革命:政治心理與文化基因的新闡釋》是一本關於文革研究突破性的專著,對文革中一系列的重要人物和歷史事件的做出了全新的闡釋。 名人推薦 永毅中學時代做過紅衛兵,曾經是毛澤東的狂熱擁護者,在上海看過張春橋鬥陳丕顯,上山下鄉,走過文革後期,1980年鄧小平告別革命後,前往美國學習,而且留在美國工作居住,對美國式的民主和資本主義,有一般中國大陸學者所缺乏的理解,因此反省和研究文革十年,角度與前人有異,更能提出深刻

的見解和議論。最近中國大陸蒙昩主義再次當道,杯葛對文革歷史的研究和出版,不願人民知道和瞭解文革真相。永毅得以在華人世界出版此一好書,是吾輩幸運。 陳永發╱中央研究院院士、台灣大學特聘教授 宋永毅是這個世界上最長期和最專注於毛澤東和中國文化大革命的研究的學者之一。在這本新書中,他借鑒了西方政治心理學的方法,又從挖掘中國歷史文化底蘊的角度出發,對毛澤東及其時代提出了獨特的見解。 魏昂德 (Andrew G. Walder)╱美國史丹佛大學人文學院 丹妮絲.奧利麗和肯特社會學講座教授 方勵之說過,中國在毛時代公佈過各種計劃,但「從來沒有發布過黨內路線鬥爭計劃」。全國東南西北中

,只有一個小小的中南海是根本無法預測的,更不要說去計劃,原因所在就是宋永毅新書的主題之一:毛澤東的思維和行動不能僅從理性和邏輯的層面的去理解,他的追隨者(林彪,江青,周恩來,康生,張春橋等)跟毛的配合也常常在非理性的心理層面上,也就是說文化基因層面上。這是一個嶄新的理解和闡釋文化大革命的新角度。此外,宋永毅的研究史料扎實、論述嚴謹,對希望全面深刻地了解文革的讀者,此書是必備之佳作。 林培瑞 (Perry Link)╱美國加州大學河濱分校多學科交叉講座教授

中國文化大學心理輔導學系大學畢業生專業學習經驗與生涯發展經驗之探究

為了解決東主職位 的問題,作者蔡云筑 這樣論述:

本研究目的為探討文化心輔系從事輔導工作相關程度高、中、低之大學畢業生(以下簡稱高、中、低相關畢業生)的專業學習經驗,以及其工作經驗,以了解學習經驗與工作經驗的差異對於生涯發展之影響。本研究以三組分別從事高、中、低相關職業的文化心輔系畢業生為研究對象。運用焦點團體進行一次三小時的半結構式訪談,並以質性研究的方式分析,將個別訪談資料整理與呈現,最後進行綜合討論。本研究結論呈現如下:一、 高、中、低相關畢業生專業學習與工作之共同經驗(一) 心輔系學習經驗是尋找認同到個體化的過程(二) 畢業生需主動探索職業想像、拓展生涯路徑,避免職業選擇的侷限(三) 證照制度使職業結構改變,心輔系畢業生

需在職業選擇中做出層層妥協(四) 心輔系的專業薰陶拉近與服務對象的連結,提升服務質量(五) 心輔系專業涵養孕育出學生的心理韌性,成為生涯穩定的關鍵二、 高、中、低相關畢業生專業學習與工作經驗之差異(一) 內化專業涵養,使低相關畢業生在跳脫助人專業框架後開展多元可能性(二) 中、低相關畢業生內化助人態度,在職業中呈現正向的助人特質(三) 職場中跨專業合作,挫敗中相關畢業生的專業認同與自信(四) 自我專業定位的質疑與模糊成為中相關畢業生職業轉換的動力(五) 中、高相關畢業生,職場挫折源自於理想與現實的落差(六) 高相關畢業生接受心輔系紮實的學習,磨練出穩定的專業能力(七) 心輔

系學習與工作經驗持續深化高相關畢業生的生命內涵三、 高、中、低相關畢業生之生涯路徑(一) 低相關畢業生妥協與接受外在資源限制後,在職位中主動創造助人空間(二) 中相關畢業生認清專業定位的模糊性,發展出新的工作價值(三) 堅持自身輔導專業熱忱,使畢業生回歸高相關領域實現個人價值(四) 經濟條件與證照制度的框架,迫使畢業生在不同領域中產生職業流動

譯文紀實:非虛構的藝術

為了解決東主職位 的問題,作者(美)特雷西·吉德爾 這樣論述:

《非虛構的藝術》記述了一位作家和一位編輯在近四十年的共事中所汲取的經驗教訓。它的目標受眾是讀者和作家,是那些關心寫作、關心如何寫作和提高寫作的人。我們基本的前提,就是你有能力學會如何寫得更好。在堅持事實方面,我們毫不含糊。非虛構遠不止於事實確鑿,可是它的出發點,就是不要憑空捏造。如果事件發生在星期二,那麼星期二就是它發生的時間,哪怕星期四會構成一個更有條理的故事,也不能因此改動時間。 當然,這並不等於把事實和真相混為一談。我們同樣相信故事和人物的力量。我們認為,小說的各種技巧從來都不是虛構作品的專利;除了企圖以虛構冒充事實之外,對於非虛構作家而言,沒有哪種講故事的技巧是禁區。我們還認為,無論

是故事、論證還是沉思,圖書、隨筆還是家書,每一樣都要做到新穎而準確,能夠表達出一種獨特的人的存在。過去三十年裡,美國文化變得更加喧囂、快速、碎片化。就直接效果而言,作家趕不上流行音樂或是動作電影、有線電視網新聞或是即時通信。 我們認為,作家不應該也沒必要試圖趕上這些。我們知道,寫作仍然是通往明晰思想和情感的最佳路線。《非虛構的藝術》是一本源於實踐的書,是多年來嘗試寫作三類散文的產物:寫世界、寫觀念、寫自己。換句話說,這是我們倆嘗試寫作和編輯各種敘事文、隨筆和回憶錄的產物。 特雷西.吉德爾 Tracy Kidder 1945年生於紐約市,哈佛大學英語學士和艾奧瓦大學寫作

碩士,現居麻塞諸塞州。他是一位多產的非虛構作家,榮獲普利策獎、美國國家圖書獎等多個大獎,作品包括《劫後重生的力量》(2009)、《我的支隊》(2005)、《越過一山,又是一山》(2003)、《家鄉》(1999)、《老朋友》(1993)、《學童中》(1990)、《住屋》(1985)和《新機器的靈魂》(1981)等。 1開頭001 2敘事009 故事009 視角015 人物027 結構035 3回憶錄046 4隨筆065 5超越準確080 事實080 超越事實082 6風格問題104 新聞腔111 新俗語115 制式腔118 宣傳123 7藝術與商業127 8作家與編輯137

被編輯137 編輯159 用法釋義175 語法選注183 寫作指南和參考書目188 我們倆第一次見面是在波士頓《大西洋月刊》(下文簡稱為《大西洋》)的編輯部。確切是哪一天記不清了,不過肯定離1973年7月我們倆作為作家和編輯首次合作發表文章的日期不會太遠。 那時,《大西洋》已經誕生一百十七年。它的總部是一座赤褐色砂石牆的古老宅屋,位於阿靈頓和瑪律伯勒兩條大街的拐角處,面向波士頓公共花園。一步步朝這座老宅走去,你能感受到傳承。它固然是頂級的房產,但位於波士頓,而不是紐約或洛杉磯。這家雜誌社的總部仿佛在昭告世人: 我還沒染上銅臭氣。正如一則老掉牙的笑話裡富有的波士頓主

婦說:“我們的帽子不是花錢買來的,而是家傳的。”鍋爐房的喧鬧聲在樓上的辦公室裡微弱地鳴響著,辦公室顯示出“品位高雅的破落相”: 牆上褪色的紀念品,華美的裝飾嵌線上一層又一層變色的油漆,露出底子織線的地毯。在賽拉斯·拉帕姆①的時代,這座建築一度是一棟獨戶公館,當年的樓層佈局大都保留了下來——後面有很多小房間,以前肯定是僕人住的;前面是帶有壁爐的辦公室,當供暖設備不足以抵禦波士頓的嚴冬時,編輯們會時不時使用這些壁爐。 記憶裡,這樣的時代看來比我們今天更接近《大西洋》的悠遠往昔,一個打字機和秘書的時代——秘書們大多是年輕女孩,說話冷嘲幽默,受過第一流的教育,力求在出版界開拓一番事業。也有少數幾位年

紀大一點的女性,其中有兩位是編輯,一位在案頭時戴一頂帽子。這兩類女性的上班時間都很規律。男人們上午過了一半才來,不久就去吃午餐。“我去買個三明治就回來。”總編鮑勃·曼寧《大西洋月刊》第三任總編輯威廉·迪安·豪厄爾(1837—1920)的長篇小說《賽拉斯·拉帕姆發跡史》(1885)中的主人公。——譯者羅伯特·曼寧(Robert Manning, 1919—2012),《大西洋月刊》第十任總編輯(1966—1980)。——譯者在前往清一色男性組成的酒館俱樂部享受全套午餐時,會這麼跟助理說。他走後不久,職位較低的男士們就會溜出門,最後往往去裡茲酒吧,在阿靈頓大街上,走過一個街區就到了。編輯如果帶著一

位作家,那麼可以把午餐的費用記在雜誌社的賬上。幾塊火腿蛋松餅,兩小瓶白葡萄酒,然後回到工作崗位,一般不會晚於兩點半。很多下午都是這麼興高采烈。 《大西洋》當時幾近破產,好不容易才能勉強應付各項開銷,對於東主而言,是文化赤字開支的一種操演。編輯們薪水微薄,一年掙不到2萬美元(那時2萬塊能買到的東西比現在多,當然,部分是因為那時沒有現在這麼多東西可以買)。青年作家按件計酬,一篇花費四個月心血寫出來的長文章,最多也不過兩三千美元。 《大西洋》的檔案室裡有一個寶庫,收藏了19世紀晚期到20世紀早期幾乎每一位美國主要作家的報刊文章、小說和詩歌。這份雜誌依然是美國赫赫有名的文化權威之一,可是要發揮這種

作用變得越來越難。政治上,《大西洋》長期以來一直代表著自由派思想。如今,它的編輯們張大眼睛朝窗外望去,在外面的世界裡,自由主義被左右夾擊——一邊是“氣象員”正式名稱為“氣象地下組織”,美國的一個極左派組織,活躍於1969年到1970年代中期,反對種族歧視和越南戰爭,號召以暴力革命推翻美國政府。其名稱來自鮑勃·狄倫歌曲《地下思鄉藍調》中的歌詞:“你不需要氣象員就知道風朝哪個方向吹”。——譯者,一邊是尼克森的白宮。每個月編輯部都要為雜誌的封面爭來論去,最後敲定的版本往往色彩鮮豔、誇張,徒勞地希望來點聳人聽聞以提高報攤銷量。可是這樣的封面威脅到這本雜誌的文化傳承,對於鐵杆讀者和許多在那兒的工作人員來

說,這才是雜誌真正的魅力所在。 四十年是一段漫長的歲月,長到足以讓昔日的“我們倆”現在回想起來好像是“他們倆”。我們倆當時很年輕——吉德爾二十七,陶德三十二——兩人全力以赴將前途押在文學事業上。對於陶德來說,擔任《大西洋》的編輯是個體面活,就像擁有一件精美的古董。要是他能說了算,雜誌會恢復全盛時期的單色封面。 至於吉德爾,不管發表在哪兒,只要作品能夠登出來,他就感恩不盡了,而在《大西洋》上發表文章的想法更讓他激動不已。當時打電話很貴,研究補助金又少得可憐。對一位囊中羞澀的青年作家來說,在雜誌社的大樓裡,去很多空著沒人的辦公室打打地鋪,給提供消息的人打打長途,還是蠻便利的。在大樓裡吉德爾度

過了不少個日夜,耗費很多時間跟陶德合作——陶德的辦公室有一個壁爐,還看得到外面的風景。至於下班後的食品供應,你可以走過大廳,在曼寧辦公室的吧臺上找到。 我們倆彼此以姓氏相稱,在陸軍基本訓練中我們的中士也是這麼叫對方的。在吉德爾看來,陶德簡直就沒有童年,肯定一生下來就老成持重,另外,很可能他天生擅長反諷。在陶德以及差不多所有其他人看來,吉德爾老大不小,卻還是一副年少輕狂的做派。他毫不掩飾自己的勃勃雄心,可是他的自信往往在卑躬屈膝和自吹自擂間搖擺不定。有一次,在一個拖得太長的耶誕節交際宴會上,他和鮑勃·曼甯正面交鋒,宣稱“我他媽的是西半球最棒的新聞記者”。第二天早上,他帶著宿醉表示後悔,陶德安慰

他說:“最起碼你還沒自稱是全世界最棒的。”兩個人都覺得,是自己在耐著性子容忍對方。 吉德爾發表在《大西洋》上的第一篇文章,寫的是加利福尼亞州的一起連環殺人案墨西哥移民胡安·柯洛納謀殺二十五名農場流動勞工,把屍體掩埋在果園,1973年被定罪。——譯者。他寫完第一稿後,又改寫了好幾遍。他把這篇作品視為《冷血》美國作家杜魯門·卡波蒂(1924—1984)的代表作,1965年出版,被譽為“真實罪案”類非虛構文學的里程碑。——譯者的續篇。有一次,鮑勃·曼寧把吉德爾的手稿退還給陶德,在上面草草批註道:“我們得承認事實,這小子不會寫東西。”陶德對這句評語守口如瓶,只是告訴吉德爾稿子仍需要修改,於是改寫繼續

進行。 自此開啟了一段漫長的交往。陶德唯一拿得准的,就是手上有一位精力無窮的作家。對於吉德爾來說,獲許改寫稿子而且沒完沒了地改寫稿子是一種特殊待遇,不管怎麼說都比退稿強多了。至於陶德,能預見到一位樂意改寫的作家可能終究會出人頭地。陶德曾經對一群學生說過一句話,沒想到事後被傳了出去:“吉德爾有一大優點,就是不怕寫得爛。”實際上,吉德爾很怕在公眾面前寫得爛,可是在陶德面前,他不怕。吉德爾會把多篇還沒寫完的手稿交給陶德,甚至會在電話裡自說自話地向陶德朗讀未完手稿的段落。很快陶德就明白,吉德爾需要從自己身上獲得的並不是批評意見,而是撫慰,以幫助他樹立信心,於是他會說:“不錯。接著寫下去。”當一篇稿件

完成後,陶德會指出“一些問題”,由此開啟另一輪改寫。 這套流程在初期就被確立下來,貫穿了吉德爾的多篇文章和頭兩本書。終於有一天,在吉德爾創作《學童中》(Among Schoolchildren)的中途(這本書寫一位小學五年級的教師),陶德還沒來得及審閱稿子,吉德爾就開始自行修改了。這是一種不斷拖延批評意見的手段。即使心裡不承認,吉德爾的目的無疑是,只要不停地改寫稿子,就可以快活地欺騙自己。這種局面持續了一段時間,終於陶德用最嚴肅的口氣說:“吉德爾,你老在我沒來得及看書稿前就改稿子,你要再這麼幹,我再也不看了。”吉德爾收斂了,之前的工作慣例被重新確立。 《大西洋》最終易手。圖書出版部門被廉價

出讓,總部被遷移,古老的大樓被翻建成一棟商務辦公樓。我們倆流連了一段時間,在新任總編威廉·惠特沃思威廉·惠特沃思(William Whitworth, 1937—),《大西洋月刊》第十一任總編輯(1980—1999)。——譯者手下工作。對於我們倆威廉就是典範,他曾經告訴吉德爾:“每一位元作家都需要另外一組眼光來檢視自己的作品。”當陶德轉行創作和編書之後,吉德爾跟隨了他。 本書的一部分記述了經驗教訓,是一位作家和一位編輯在近四十年的共事中所汲取的經驗教訓。《非虛構的藝術》的目標受眾是讀者和作家,是那些關心寫作、關心如何寫作和提高寫作的人。我們基本的前提之一,就是你有能力學會如何寫得更好。只要是

聰明人,就不會否認天資的神秘莫測,或是靈感的神秘莫測。可是,如果說否認這些神秘力量是虛榮心作祟,那麼一味依賴它們卻只會一事無成。沒有任何其他的藝術形式具備如此無窮的可變性。寫作就是修改。寫文章就是一分耕耘一分收穫。 我們應該承認一些其他的稟性。在堅持事實方面,我們毫不含糊。非虛構遠不止於事實確鑿,可是它的出發點,就是不要憑空捏造。如果事件發生在星期二,那麼星期二就是它發生的時間,哪怕星期四會構成一個更有條理的故事,也不能因此改動時間(至少根據我們的經驗,到頭來,星期二通常會構成一個更有趣的故事)。當然,這並不等於把事實和真相混為一談,下文會探討這個議題。 我們同樣相信故事和人物的力量。我們

認為,小說的各種技巧從來都不是虛構作品的專利;除了企圖以虛構冒充事實之外,對於非虛構作家而言,沒有哪種講故事的技巧是禁區。我們認為,對嚴肅的非虛構作家來說,名不見經傳的人物或是環境可以成為合適的寫作物件。我們還認為,無論是故事、論證還是沉思,圖書、隨筆還是家書,每一樣都要做到新穎而準確,能夠表達出一種獨特的人的存在。 過去三十年裡,美國文化變得更加喧囂、快速、碎片化。就直接效果而言,作家趕不上流行音樂或是動作電影、有線電視網新聞或是即時通信。我們認為,作家不應該也沒必要試圖趕上這些。我們知道,寫作仍然是通往明晰思想和情感的最佳路線。 《非虛構的藝術》是一本源於實踐的書,是多年來嘗試寫作三類

散文的產物: 寫世界、寫觀念、寫自己。換句話說,本書是我們倆嘗試寫作和編輯各種敘事文、隨筆和回憶錄的產物。我們給出建議,甚至偶爾會設定規則,同時謹記自己的表態不過是經驗之談,我們倆並非無所不知,只是通過嘗試解決散文中的各種問題,學到了這些心得體會。對於我們而言,學到的心得體會本身,就是一段合作和友誼的故事。

中國大陸地方政府的農業援外分析 : 以援非農業技術示範中心項目為例

為了解決東主職位 的問題,作者陳雅翔 這樣論述:

本文以地方發展型政府為理論基礎,通過援非農業技術示範中心項目的案例來解釋地方政府在參與國家對外農業援助的動力和其農業援外的行為策略。本文認為21世紀以來中國大陸對外農業援助之所以能夠快速增長,關鍵因素在於國家機器成功地調動了地方政府參與援助計劃的自主性與積極性。一方面,中央政府在援外管理與財政金融方面的放權,使地方政府能夠自主調動省级行政資源加强對援助項目的管理;二方面,糧食安全省長責任制的確立,以及經濟戰略所需的內部資源不平衡分配,都強化了地方官員企圖通過推動國家重大戰略來擦亮政績並獲得職位升遷機會的意願。進入援非農業示範中心的案例中,地方政府在推動對外援助的過程中也在積極尋找機會帶動本地

企業「走出去」。其行為策略通常是先將援助平台搭建成功,然後設法壯大援助平台,希望通過援助平台的成功運營以及各項優惠條件,拉動本地企業的抱團投資,在受援國形成規模效應。筆者將這種行為策略謂之為「造船出海」。本文還對央地間在農業援外事務上的互動策略進行分析,發現地方政府在中央允許的政策空間內有一定的變通執行權;而中央對於援外項目則實施「目標管理」與「制度設計」,對地方政府過度扭曲的政策執行進行干預。本文認為,地方政府在促進農業「走出去」過程中發揮著關鍵性的作用,其所採用的「造船出海」的行為策略實質上是在移植早期地方招商引資的經驗,是中國發展經驗的制度遺產。而地方政府在援外政策的變通執行同樣在影響著

中國大陸對外援助的結構與過程。

東主職位的網路口碑排行榜

-

#1.禪林職位指禪宗寺院中所設立之職務位次。即一寺中之僧眾

其中,前堂首座、後堂首座、東藏主、西藏主,書記等,可代替住持行使小參之責,故又稱為秉拂五頭首(秉拂,手持拂子之意)。 禪僧於佛殿、法堂等處修建法會時,住持位居 ... 於 www.jendow.com.tw -

#2.索取僱主填報的薪酬及退休金報税表Request for Employer's ...

職位. Designation : 公司印鑑. Company Chop : 敘明: 東主(如屬獨資經營業務)、首合夥人(如屬合夥業務)、公司秘書/經理. /董事/投資經理(只適用於開放式基金型公司的 ... 於 www.ird.gov.hk -

#3.月薪10 萬澳門元或以上之高薪崗位

受薪董事、東主、總經理/副總經理、行政總裁. Salaried Directors, Owners ... 政副總廚或同等職位. - 具餐飲培訓經驗及處理大型廚房營運等經驗. - 對餐飲方向敏鋭,熟悉 ... 於 www.cdqq.gov.mo -

#4.安全管理工作守則

有些在ш要職位的管理人員*如負責設計和發展安全 !"#$%&'()"*+ ... 東主或承建商.在安全查核方面 !"#$%. J. 委任安全查核員進行安全查核!"#$%&第19 條J ... 於 www.labour.gov.hk -

#5.買職位還有"四合一"? 競總主委涉賄選...鍾東錦親自澄清疑雲 ...

買 職位 還有"四合一"? 競總主委涉賄選...鍾東錦親自澄清疑雲強調"有交代":別介入金錢動作│記者黃孟珍孫宇莉林韋志│【LIVE大現場】20221221│三立新聞台. 於 m.youtube.com -

#6.國外業務(派駐菲律賓)

屏東縣/ Pingtung County, 彰化縣/ Changhua County, 新北市/ New Taipei ... 閱讀職位描述. 外商銀行_Sustainability Analyst 永續經營分析師. • Serve ... 於 www.adecco.com.tw -

#7.求職履歷自薦「處女」 應屆女大生:職位好可給老闆

即將進入職場的大學畢業生,為了搶飯碗無不使出奇招,中國大陸一位應屆女大生,更在履歷表上標榜「處女」,向老闆們喊話「沒給男的碰過。如果職位很好 ... 於 www.setn.com -

#8.實習單位名稱地點職位名稱工作內容名額資格條件相關福利 ...

主,休息日可能排在平. 日。 展逸國際行. 銷有限公司. 台北市. 活動支援與協助. 對運動 ... 北-屏東之自強號. 財團法人中. 國信託慈善. 基金會. 臺北南. 港、屏東. 縣. 企劃 ... 於 sportmanagement.ntus.edu.tw -

#9.把員工變人才的好老闆長這樣

由於美國運通是跨國企業,內部職位一旦開缺都是全球布告,人資部門每年都會詢問經理級以上的主管:「你願不願意到別的國家工作?」亞太區以香港、中國為主 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#10.港超聯傑志公布由金東進出任暫代主教練

... (29日)宣布,朱志光會再次卸任主教練,由金東進暫代這個職位 ... 感謝您瀏覽東網。請按入詳細閱讀本網站所載之使用條款及細則和私隱 ... 於 hk.on.cc -

#11.職位空缺

東涌區工作. 有意者請將履歷、要求待遇、可到職日期及聯絡電話(必須註明職位編號)郵寄往屯門啟民徑18號仁愛堂賽馬會社區及體育中心7樓人力資源部收或電郵至job@yot. 於 www.yot.org.hk -

#12.宮廟職位

... 東嶽大帝的東嶽殿,玉皇上帝的凌雲寶霄、天公殿See more 宮廟職稱-一間廟內有很多的職稱如:主委、副主委、爐主、副爐主、總務、副總務及一般委員這些 ... 於 ahoznakopecku.cz -

#13.香港律師行職位入行必看

一所律師行,最高高在上的,當然是「老闆」啦,亦即是律師行的獨資東主(Sole Proprietor)或者首席合伙人,他們主宰公司一切大小事務。 於 www.pcllconversionexpert.com -

#14.大家會認為職位名稱真的很重要嗎?

可是很多小公司老闆就在自己名片或對外直接掛上職位名稱,可是旁人看了就覺得你員工就那小貓幾隻甚至沒有員工為何能掛上那名稱? 於 www.mobile01.com -

#15.九月十九日第58/90/M號法令

四、當該主管每日出缺時,在與其本身責任無牴觸時,其職位由其指定的一名藥房技術助理替代。 第三十五條. (在招聘技術主管時出現的困難). 一、正在運作藥房的東主,如 ... 於 bo.io.gov.mo -

#16.職位空缺- 加入我們- 保良局- 多元化的慈善服務團體

東涌區社會服務- 幼兒服務截止日期: 2023年10月27日 · 助理社會服務總幹事(幼兒服務) (銅鑼灣). 銅鑼灣區社會服務- 幼兒服務截止日期: 2023年10月15日 · 社會工作員(駐校). 於 www.poleungkuk.org.hk -

#17.那些容易出大老闆的小職位

阿里巴巴CEO陸兆禧,曾經是酒店服務生。此後陸兆禧從服務生一步步地做到大堂經理、客房經理、餐廳經理等職位。1997年,陸兆禧和幾個朋友合夥 ... 於 hk.aboluowang.com -

#18.第1 類 受薪東主、 合夥人或董事職位

你有否擔任公共或私營公司的受薪東主、合夥人或董事職位,包括所. 有獲得薪金、酬金、津貼或其他實惠的東主、合夥人或董事職位? ... 東主、 合夥人或董事 ... 於 www.districtcouncils.gov.hk -

#19.定義自僱人士保障

搜尋職位 · 公司評價 · 薪酬搜尋 · 刊登履歷 · 登入 · 登入 · 刊登招聘廣告 · 搜尋職位 ... 因此,自僱人士的定義其實相當廣泛,假如您是公司老闆,已經註冊 ... 於 hk.indeed.com -

#20.申請列載毒藥銷售商牌照

(8) 由擁有人(即獨資或合夥人)或董事簽妥的委. 任書,列明所有西藥員工在申請公司内的職位? 1 請用表格DCR C01:獨資東主/合夥人/董事/藥劑師/員工就申請藥物零售商牌照 ... 於 www.drugoffice.gov.hk -

#21.1-1-2 各部門職掌及負責人姓名

綜理臺東郵局及其所轄支局業務。 經理. 經理. 蔡光揚. 涂治平. 綜理花蓮郵局及其所轄支局業務。 臺東郵局. 澎湖郵局. 經理. 經理. 高雄郵局. 苗栗郵局. 經理. 花蓮郵局. 屏 ... 於 www.post.gov.tw -

#22.企業家來港投資

... 職位與職位數目等). 商業登記證影印本. 列明已獲政府支援計劃有效支持的信件 ... 申請人亦可前往下列任何一間入境事務處分區辦事處辦理有關手續。 入境事務處-東九龍辦事處. 於 www.immd.gov.hk -

#23.創始人、CEO、總裁和董事長到底誰更大?

至於總裁,當有總經理存在的時候,只是一個虛名而已,甚至有了總經理,就不會存在總裁的職位,但這不是絕對的。如果公司有兩個老闆,一個做董事長,一個做總經理;隨著公司 ... 於 www.getit01.com -

#24.如何合法調動員工?雇主應遵守5大原則告訴你

用心琢磨老闆和員工不同的思維,從中找到平衡點,讓勞資間的關係不再緊張: )希望幫助勞工、企業都能認識自己的權利義務,讓勞動法令不再只是教條,而能 ... 於 www.518.com.tw -

#25.香港特別行政區政府及有關機構電話簿- 觀塘區學校發展組

九龍九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心東座平台至1樓. arrow-icon ... 辦公室電話. Responsive image 電郵. 姓名, 職位, 辦公室電話, 電郵. Responsive image. 姓名 ... 於 tel.directory.gov.hk -

#26.減省人手/疫苗中心職位約滿旅社東主再轉行

新冠疫情令旅遊業停頓,今年4月有4000名旅遊從業員申請到社區疫苗接種中心做登記員及經理,十分踴躍,旅遊業疫苗行政支援計劃召集人胡兆英 ... 於 www.takungpao.com.hk -

#27.第1 類- 受薪東主、合夥人或董事職位

(d) 若為某公司的受薪東主、合夥人或董事,則在同一集團的附屬或聯營公. 司擔任的所有東主、合夥人或董事職位,無論是否受薪,亦須予以登記。 (e) 控權公司的涵義,與《 ... 於 www.districtcouncils.gov.hk -

#28.職位及頭銜的英文表達

CEO 執行長Owner 老闆,實際擁有者Engineering Consultant 工程顧問Technical Specialist 技術專員Project manager 項目經理Marketing Director 市場 ... 於 kknews.cc -

#29.太陰星系 坐命宮 之解譯 - Google 圖書結果

... 東補西命干廉貞化祿入奴(己未)表命主想謀取眾生之財但命干化忌入財<財帛為奴之田> ... 職位安排之選擇時自己會選擇放棄不去上任或常被上司忽略難升遷或經營事業難賺錢沖 ... 於 books.google.com.tw -

#30.現有職位空缺- 關於港鐵

現有職位空缺 ... 請點擊下列連結,尋找您事業旅程的下一站。 ... 歡迎遞交網上申請,或將履歷(註明申請之職位及編號)電郵至[email protected]或郵寄至香港郵政總局信箱9916號 ... 於 www.mtr.com.hk -

#31.董事长、总经理、总裁、CEO职位高低?各公司创始人分别任 ...

股东会相当于皇上,董事会相当于宰相,监事会相当于东厂、锦衣卫。 上市 ... 主拓宽我的知识面。 2018-05-18. 回复. 7. 付建华. 拓宽啥呀,他告诉你的都 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#32.民政事務總署- 旅館

根據旅館業條例, " 旅館" 指任何處所,其佔用人、東主或租客顯示在他可提供的住宿的範圍內,他會向到臨該處所的任何人提供住宿的地方,而該人看似是有能力並願意為所 ... 於 www.had.gov.hk -

#33.空缺職位數|Tag

為配合於粉嶺公路進行緊急移除樹木工程,下列路段須暫時封閉﹕i.由新⽥交匯處(東⾏)通往粉嶺公路(東⾏)的支路;及ii.粉嶺公路(東行)慢線由其連接新⽥交匯處迴旋處 ... 於 hk.epochtimes.com -

#34.旅遊業爆人才荒縱橫遊出$35000請「歐遊專才」 - 東周網

... ,縱橫遊fb刊登請人啟示,要搵「歐洲旅遊專才」,開價月薪$35000,行內人稱類似職位 ... 袁振寧話旅行團仍是主營業務,日後會多辦高質. 於 eastweek.stheadline.com -

#35.大光: 宗教改革、觀念對決與國族興衰【全套三卷】(第一部華文界認識清教徒如何影響世界的宏觀大作)

... 東溫莎。他畢業於耶魯大學,在紐約短期擔任牧師職位後,回到耶魯成為高級助教。一七 ... 主日講台上,他給會眾留下的印象是「瘦瘦 高高的,從容的舉止讓人覺得他很有威懾力 ... 於 books.google.com.tw -

#36.勞動基準法 - 全國法規資料庫

二、雇主:指僱用勞工之事業主、事業經營之負責人或代表事業主處理有關勞工事務之人。 ... 二、勞工擔任之職位或職務,能接觸或使用雇主之營業秘密。 三、競業禁止之期間 ... 於 law.moj.gov.tw -

#37.老闆- 維基百科,自由的百科全書

上司、長官:組織架構中,當事人的上層管理者;包括直接或隔了一層或多層的人事關係。有權指派工作、審查當事人的工作成績,給與評核,這多關係到薪水的增減或者職位升遷與 ... 於 zh.wikipedia.org -

#38.【股東與董事的分別】做生意必須知道的公司地位 - 傲環商務

首先,此文章內容不適用於無限公司,一般稱無限公司的持有人稱為「東主」,並沒有股東與董事的制度。 ... 同一人是可以同時出任這兩個職位的,而且根據傲環商務的經驗,大 ... 於 oround.com.hk -

#39.勞工處一連兩日舉辦少數族裔招聘會提供約4300個職位空缺 ...

... 東主入稟向食環署索償3000萬(17:05) · 聯校科學展覽今開幕展出21份學生自行 ... 職位空缺(15:03), 女子土瓜灣墮樓亡(15:00) · 都大研究指逾7成港人有中度或 ... 於 news.mingpao.com -

#40.筍工招聘|大灣區青年就業計劃:騰訊、中銀等請人!月薪 ...

與受僱機構或其相聯公司的東主、合夥人或董事有直繫親屬關係;或; 獲得 ... 有意應徵「大灣區青年就業計劃」內職位的人士可以在計劃網頁查詢到所有職位空缺 ... 於 www.businesstimes.com.hk -

#41.主管是教練,不是老大 我在加拿大職場學會的「服務型領導術」

其實這就是臺灣職場普遍的現象,無論是在哪一個行業工作,多數的員工有著清楚的等級或階級觀念。我們會稱呼自己的主管為老闆、某某主任、某某經理等,在 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#42.東印度公司與亞洲的海洋: 跨國公司如何創造二百年歐亞整體史

... 主「海上帝國」罷了。東印度公司的結構◎荷蘭東印度公司的組織與營運英國、荷蘭 ... 職位從一開始就屬於終身制。 於 books.google.com.tw -

#43.華航簡介| 中華航空公司

東吳大學經濟系. 經歷, 中華航空公司總經理華儲股份有限公司董事長澳洲分公司總經理 ... 敬請消費者加強防範以會員卡號、姓名、電話、郵件等資訊為主之各種詐騙行為。若有 ... 於 www.china-airlines.com -

#44.全公司最辛苦的職位!中階主管面對老闆、下屬雙層壓力

全公司最辛苦的職位!中階主管面對老闆、下屬雙層壓力,卻是公司業務執行的關鍵 · 在設計本書的管理章節時,一開始我就設定一定要有一章專屬於中階主管。 於 www.storm.mg -

#45.港鐵:東涌東站第一期物業項目收32意向

... 主。鑑於同區之前的小蠔灣項目亦曾流標,料發展商出價傾向審慎。 (圖源 ... 職位勁增33.6萬聯儲局再次加息可能性上升. 香港商報2023-10-06. 香港置業:9 ... 於 www.hkcd.com -

#46.加拿大9月工作職位增幅遠超預期

東堤灣畔低層三房800萬易主, 嘉亨灣兩房山景2.3萬租出, 【EJFQ信析】債息倒掛漸復常衰退降臨美股危, Levi上季收入遜估計調低全年預測, 馬斯克宣稱收購 ... 於 finance.now.com -

#47.創業想找人合夥要注意的10大事項? ...

很多創業老闆資金不足時的第一個想法是找合夥人,但也很多合夥公司在公司經營漸漸進入軌道之後跟合夥人拆夥,最主要的原因通常都是因為「錢」, ... 於 richscoach.com -

#48.第316G章《普查及統計(僱傭及職位空缺按季調查)令》 ─ 第5 ...

(a). 就法人團體而言,由一名董事、秘書或其他與管理有關的人提供資料; ; (b). 就合夥而言,由一名合夥人提供資料; ; (c). 在其他情況下,由東主提供資料 ... 於 www.elegislation.gov.hk -

#49.中國歷代智庫體制之研究:隋唐前的治理知識市場

... 職位設計,初期卻是非常的少,尤其越屬上位越少,加上,何者應居上位,應如何選擇,均無 ... 主,如《史記.李斯列傳》所記(1)「昔繆公求士:西取由余於戎,東得百里奚於宛,迎蹇叔 ... 於 books.google.com.tw -

#50.董事和股東的分別?2種身份權責區別要攪清!

董事和股東有什麼分別?留意很多人都未攪清兩者分別,本文就分享兩者在公司角色,功能和權責上分別。簡單來說,股東是股份有限公司的擁有人,即是老闆;而董事是公司的 ... 於 smelab.com.hk -

#51.職位| 零售業| 行業

職位. 職級. 所有職級, 經理, 主任, 售貨員, 售貨員/服務員(兼職), 輔助人員/文員, 東主/獨資經營者/執行合夥董事, 非主要職能人員. 職級. 員工人數. 職位空缺數目. 於 manpower-survey.vtc.edu.hk -

#52.⑥人力資源 - [email protected] - 工業貿易署

如親友是全職或長期僱員,老闆處事時就更應該公事公辦,以對事不對人為原則。 全職/長期僱員. 在公司架構內的職位明確,在人事管理上較易掌握。 要組成一個 ... 於 www.success.tid.gov.hk -

#53.香港律師行職位入行必看- StealJobs.com 優越工作情報網

一所律師行,最高高在上的,當然是「老闆」啦,亦即是律師行的獨資東主(Sole Proprietor)或者首席合伙人,他們主宰公司一切大小事務。基本上可以獨自出來 ... 於 stealjobs.com -

#54.三国襄阳 - Google 圖書結果

... 职位,十分高兴与将军为邻,钦佩您的威望德行,乐意向您倾诉心中所想,所说的虽不能合乎 ... 主客观态势,确定诱敌深入,集中兵力,后发制人,相机破敌的战略。并充分利用地势及 ... 於 books.google.com.tw -

#55.職業英文介紹!職稱英文/公司工作職位英文、各種職業類別 ...

shopkeeper (小商店)老闆/店主. singer 歌手. soldier 軍人/士兵. student 學生. streamer 直播主. surgeon 外科醫生. tailor 裁縫師. teacher 老師. 於 www.soeasyedu.com.tw -

#56.2023/24 學年資助專上課程學生資助計劃收入自述書

上述家庭成員簽名:. 日期:. 假如你於1.4.2022 至31.3.2023 期間曾經從事多於一份工作,. 請列明每份工作的職位、僱主、工作地點及工作時期。 ... #東主在此業務支取的薪金. 於 www.wfsfaa.gov.hk -

#57.店長與老闆差在哪?一張圖,看優秀店長的培養階段、必備技能

店長的工作內容大致有:員工培訓、人力協調、顧客經營、物料進銷存、店面環境、品質及服務的管理,簡單來說,店長負責了一間店的營運管理。 看起來簡直就 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#58.當主管提出不合理要求,直接拒絕或忍氣吞聲都不對!真正 ...

職場中存在不敢反抗主管的文化,即使主管要求不合理,也只能隱忍嗎?如果你想讓自己的工作環境能愉快些,與其抱怨等候老闆改變,不如自己先出擊去 ... 於 www.cheers.com.tw -

#59.日本企業職位階級的日文

日文, 假名, 中文. 会長, かいちょう, 董事之首,董事會會長. 社長, しゃちょう, 公司之首,總經理、老闆. 副社長, ふくしゃちょう, 副總經理. 於 www.sigure.tw -

#60.職位空缺

主選單. 關於我們 · 歷史 · 我們的起源 · 發展史簡表 · 願景、使命及信念 · 企業管治 · 顧問局 ... 如有興趣申請任何職位,請按招聘廣告內列明的申請手續提交申請。 查看《 ... 於 www.tungwah.org.hk -

#61.魏晋南北朝史论集 - Google 圖書結果

... 主(《南齐书》卷二六本传),此皇帝之侍卫也。晋安王子懋自襄阳迁江州刺史,“单将白 ... 职位之任务与地位,皆与侍卫相仿佛。志文所称游荡、荡主之荡,有突击之义。“出荡”一 ... 於 books.google.com.tw -

#62.屏東明揚工廠大火4勇消殉職屏東消防局長許美雪請辭獲准

... 職位暫由副局長李斌正代理,後續將徵詢優秀人才接任局長。 推薦新聞 ... 主廚佐藤秀明來台寒居酒店演繹餐酒饗宴 · 女設計師大笑露牙齦正顎手術後嶄露滿意 ... 於 n.yam.com -

#63.东主_百度百科

东主 ,汉语词语,读音dōng zhǔ,解释为东家;店主;房东。 於 baike.baidu.com -

#64.中國基督教人物小傳 - 第 149 頁 - Google 圖書結果

... 職位,來就聖經學校教授英文的席位,此舉再度表現他佩強的性格,不願在西人的情面 ... 東拉西址似地,常從老子、莊子、飲冰室文集、東萊博議等類的書中,搜求講道的材料,或從 ... 於 books.google.com.tw -

#65.全美獨立企業聯盟:小型企業有職位空缺比率連續四個月破頂

全美獨立企業聯盟表示,經季節性調整,上月有48%小型企業東主表示有職位空缺,按月升4個百分點,為連續四個月創新高,較過去48年平均的22%高26個 ... 於 hk.finance.yahoo.com -

#66.編劇工作大解析|編劇的多元職位一次帶你認識清楚

東默農編劇實戰教室. Main Menu. 站內搜尋. 搜尋 搜尋 ... 二、主編劇. 比較常聽見的叫法是「主筆」,是實際完成劇本的人,依照統籌 ... 於 www.domorenovel.com -

#67.餐飲業員工管理懶人包》餐飲業老闆必看!從招聘/ 培訓/ 留才 ...

很開心通知你錄取了本公司儲備店長這個職位,歡迎你加入XX這個大家庭。 職稱:儲備店長; 工作時間:每日15:00~24:00,中間休息1小時,週休二 ... 於 rich01.com -

#68.禪林職位

其中,前堂首座、後堂首座、東藏主、西藏主,書記等,可代替住持行使小參之責,故又稱為秉拂五頭首(秉拂,手持拂子之意)。 禪僧於佛殿、法堂等處修建法會時,住持位居 ... 於 buddhaspace.org -

#69.|動態議題|老闆可以隨意調動我的職務嗎? - ...

最後,這是最為抽象的原則了,雖然老闆們可能會認為法令這樣訂定會不會太苛求雇主了?但也不得不說,許多勞工上有父母下有子女,而公司調動了一個人的職務 ... 於 twworkforce.com -

#70.新職位少債息回道指百點上落

道指高開31點,一度轉跌129點,低見32873點,其後拗腰反彈,曾漲154點,高見33156點;標指最多回升0.92%,以科技股為主的納指一度抽高1.53%。俗稱 ... 於 www1.hkej.com -

#71.臺灣-正規免費寶媽兼職平臺>>網址:(www.upk1 ...

主選單. ViewAllLists. All. TEMPORARILYUNAVAILABLE. 已停產. 暫時無法使用. coomingSoon. youAreStillWelcomeToPurchase. We're sorry, the maximum quantity you are ... 於 www.lenovo.com -

#72.自己開公司職業應該點填? - 自由講場

... 東主. 私人傳訊 · momoakira · 私人傳訊 · 加為好友 · momoakira 當前離線. 線上 ... 公司仔唔想咁誇張係唔係用Self employed 會好D? director 係職位唔係 ... 於 www.baby-kingdom.com -

#73.招聘

標準僱傭合約(適用於以僱用非技術工人為主的政府服務合約(建築服務合約除外)承辦 ... 公務員職位是公務員編制內的職位。應徵者如獲聘用,將按公務員聘用條款和服務條件 ... 於 www.lcsd.gov.hk -

#74.【董事和股東分別】有限公司董事/股東有咩責任?兩者權責區別

很多人對股東和東主字眼常有混淆,嚴格來講,只有股份有限公司才有股東,即是如果大家是開無限公司,同樣是公司擁有人,正確稱呼就叫東主(獨資經營) 或合夥人(合夥公司)。 於 acaccountinghk.com -

#75.自僱人士職位叫?(頁1) - 創業之路

其他職位名稱係你自己改俾你自己,鍾意叫乜都得("Manager"、"Salesman"、"General Manager" 都無所謂)。 但法律上你的稱謂叫[b]"東主"[/b]。係強積金計劃 ... 於 www.discuss.com.hk -

#76.附錄B 規管公務員防止利益衝突的制度

根據現行的公務員規則83 ,所有擔任首長級職位及指定職位84 (分為第I層職位及第II ... 何投資、持有的股票,或直接或間接擁有的權益(包括擔任公司董事、東主或合伙人), ... 於 www.irc.gov.hk -

#77.小公司老闆怎麼稱呼?

總之不要失禮,. 在企業裡最好還是稱呼職位, 比如:王總、張部長、劉科長、李工(工程師),其它不 ... 於 www.yamab2b.com -

#78.特助與助理?八年歷練造就職場三維度

「我被老闆面試八年」特助這份工作充滿神秘感,不是每一個公司、企業都會有特助這個職位,經常看見特助需要協調各部門之間的資源分配、參與重要決策 ... 於 www.1111.com.tw -

#79.東協新時代降臨!謝金河讚「這國家」:和1990年中國搖身變 ...

我們這一生正好遇上大時代的大浪,真正能抓到大機會的人,很快應運而起!今天(5/17)是鄧小平改革開放45週年紀念日,這也是改變我一生命運的重要 ... 於 www.wealth.com.tw -

#80.国足亚运主帅久尔杰维奇将继续带队,成耀东或主动离职。

成耀东遭到了媒体和球队的一致抨击,人们认为他无法胜任国奥队主教练的职位。他们认为如果继续让成耀东继续带队,甚至小组赛能赢一场都是偶然的。因此 ... 於 m.163.com -

#81.立法會CB(2)365/2023(04)號文件

育界協調, 並與東亞運總會及國家奧林匹克委員會聯絡, 以確保東亞運的. 籌備 ... 理主任職位3 個建議職位的29 個時限非首長職級公務員職位的按. 薪級中點估計的總開支為 ... 於 www.legco.gov.hk -

#82.以經營「美廉社」社區型超市為主的三商家購,招募熱情夥伴

屏東縣, 台東縣, 花蓮縣, 連江縣. ---. 選擇區域. 選擇區域. 職務類別. 儲備幹部, 門市人員, 計時服務人員. 儲備幹部. 電子郵件*. 希望工作地點. 或點此透過人力銀行應徵. 於 www.simplemartretail.com -

#83.政府統計處:機構就業人數及職位空缺

機構單位的就業人數包括:(i)於統計日期工作最少1小時及經常參與機構單位業務的東主、合夥人,以及與東主或合夥人有親屬關係並在機構單位工作而無正薪的人士;(ii)於 ... 於 www.censtatd.gov.hk -

#84.企業大量職位空缺乏人問津,拜登振興經濟大計遇阻 - 財經新報

CNN報道,其中一個勞動力嚴重短缺的州是密西根。底特律附近經營酒館的東主艾森布勞恩(Patti Eisenbraun)形容,由於人手不足,她被迫縮短營業時間,從 ... 於 finance.technews.tw -

#85.工作、求職建議和招聘服務- 米高蒲志- 台灣| 首頁

訂閱米高蒲志職位提醒. 優先獲得職位消息,鎖定你的夢想工作. 即刻訂閱 · 搜尋工作 ... 您的薪資具競爭力嗎? 現在查看. 添加到主螢幕. 此網站具有App功能。添加到主螢幕以 ... 於 www.michaelpage.com.tw -

#86.研究人才庫(適用於在香港進行研發活動的科技公司)

為避免利益衝突,在甄選研究人才時,申請公司所聘用的研究人才不得為申請公司的東主、合夥人、股東、管理層或其親屬。申請公司或獲申請公司授權處理甄選過程的任何人士 ... 於 www.itf.gov.hk -

#87.高屏澎東分署/ YS青年職涯發展中心

... 職位:區顧問_輔導7-8家門市2. 培育養成期間:1年~1年半,視實況微調。 3 ... 主、PCSC海內外事業。 心動不如馬上行動! YS還有專屬的職涯諮詢師和企業教練,助你 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#88.立法會十五題:旅遊業短期職位的招聘安排

... 東主及其親屬,政府委託該公司負責招聘工作前,有否考慮利益衝突問題;有 ... 職位的第二輪創造職位計劃。 政府理解到某些行業的人士特別受到疫情影響 ... 於 www.info.gov.hk -

#89.中央選舉委員會:::選舉制度:::

屏東縣選舉委員會 · 臺東縣選舉委員會 · 花蓮縣選舉委員會 · 澎湖縣選舉委員會 · 基隆市 ... 歷任主委 · 施政計畫 · 聯絡資訊 · 選委會網站及連絡資訊 · 本會大事記. 選舉 ... 於 web.cec.gov.tw -

#90.mine kitchen-甜點工作室內場甜點助理/正職甜點職員/資深 ...

甜點主廚:50,000起○依據狀態依據能力及績效調整職位及薪資。 【福利制度】 1.國 ... 上班地點:台北市松山區新東街【如果你還有以下特質那更好】: 1.喜歡製作甜點及 ... 於 www.104.com.tw -

#91.TCL-全部职位

TCL中环创立于1958年,长期专注于新能源光伏产业,主营业务围绕硅材料研发与制造 ... 如果你有梦想,欢迎加入TCL通力,让我们一起创造智能声学的未来! 格创东智. 格创东 ... 於 campus.tcl.com -

#92.NBA》新老闆上任就遇難題黃蜂跟華盛頓續約談判破局

就在麥克喬丹正式卸下黃蜂老闆職位,改由普羅特金、施納爾兩名新老闆接任同時,《夏洛特觀察者報》記者彭恩4日報導,黃蜂跟主力前鋒P.J.華盛頓續約 ... 於 www.chinatimes.com -

#93.謝選駿全集第2卷 - Google 圖書結果

... 主刘彻也应当受谴责。”以活人殉葬之风盛行于何时?以活人殉葬,早在殷商时代就已 ... 东夷民族的嗜杀成性,如出一辙。主张厚葬的荀况极力反对杀人殉葬,他在《荀子·礼论篇》 ... 於 books.google.com.tw -

#94.為年少夢想斜槓教育32年台銀董事長呂桔誠獲禮聘東吳大學 ...

... 東吳講座教授,「深感榮幸,心中更是感謝上主」。 【記者汪純怡/台北報導】東吳大學9月25日禮聘台灣銀行董事長呂桔誠擔任法商講座教授,東吳大學潘維 ... 於 ct.org.tw -

#95.教育局請大量教席!2025年畢業都得頂薪79K 14學科要人即 ...

... 主修英國語文的認可小學師資培訓資歷(或同等學歷);以及. (d)B 在教師語文 ... 所有申請人須在信封面清楚註明「申請助理小學學位教師職位」。 II. 在網 ... 於 www.hk01.com -

#96.美國9月非農職位增33.6萬個遠超預期失業率3.8%

美國9月非農職位增33.6萬個遠超預期失業率3.8%. 2023年10月06日05: ... 24小時熱門文章. 溫哥華公司和中國毒販往來美國制裁東主喊冤 · 【華人車主被逼貼錢租車】警方尋回被盜凌志經銷商三個月未修好. 於 www.singtao.ca -

#97.UPS南加招1萬季節性員工薪資好職位選擇多

UPS快遞公司將在南加州招聘1萬名季節性員工,提供兼職和全職的季節性職位 ... 時薪將調高芝加哥餐館東主與員工憂喜參半 ... 於 www.worldjournal.com -

#98.屏東縣消防局長許美雪沒專業背景? 羅智強起底她「曾查水表」

... 職位「不戀棧」。 國民黨台北市立委參選人羅智強也起底許美雪「查水表」的往事,直呼她能榮升局長 ... 於 www.ctwant.com -

#99.《反貪南征北戰》: 牽扯到黨內數個政治勢力的糾鬥 - Google 圖書結果

... 主政揭陽近五年時間,歷任揭陽市委副書記、市長、市委書記。消息人士稱,萬慶良落馬 ... 職位的繼承者。案發後,坊間即有猜測,萬慶良或捲入其中。陳弘平接任揭陽市委書記 ... 於 books.google.com.tw -

#100.民用航空局暨所屬機構主官(管)名錄

臺東航空站, 主任, 詹淮元, Chain, Hwai-Yuan. 臺中航空站, 主任, 張瑞澍, Chang, Jui-Shu. 嘉義航空站, 主任, 林哲暢, Lin, Zhe-Chang. 金門航空站, 主任 ... 於 www.caa.gov.tw