東南亞人長相的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦杜晉軒寫的 北漂臺灣:馬來西亞人跨境臺灣的流轉記憶 和RobertGerwarth的 不曾結束的一戰:帝國滅亡與中東歐民族國家興起都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【文化評析】東南亞的華商與歐洲人 - 人間福報也說明:另一方面,在《東西洋考》可見歐洲商人在東南亞貿易殖民的蹤跡,主要是 ... 與鷹嘴,面如白灰,鬚密捲如鳥紗,頭髮接近紅色;「紅毛番」的長相為深目 ...

這兩本書分別來自麥田 和時報出版所出版 。

醒吾科技大學 資訊科技應用系 陳家堂所指導 羅俥山的 外國人士來台申請審查作業之滿意度關鍵因子研究 -以移民署新北市服務站為例 (2018),提出東南亞人長相關鍵因素是什麼,來自於移民署、外國人士、審查機制、層級分析。

最後網站曾被嫌棄「長相很東南亞」的Lisa, 最近卻因「這個原因」大受 ...則補充:Lisa 最近終於要Solo 出道,想到兩年前,她還常常被韓國網友嫌棄長相太東南亞味,卸妝就能看出來是泰國人,各種關於外表的批評從沒間斷過,但現在她卻 ...

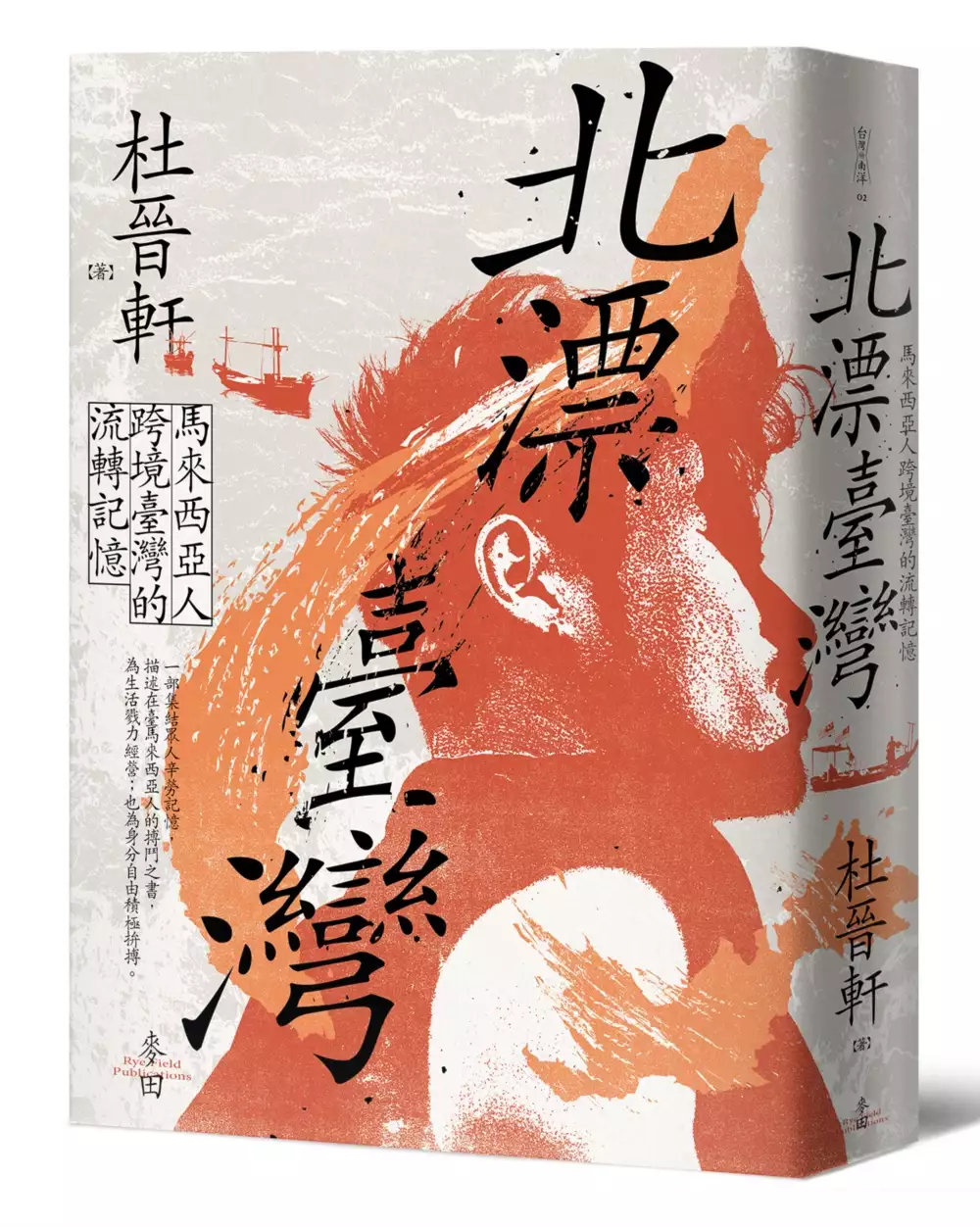

北漂臺灣:馬來西亞人跨境臺灣的流轉記憶

為了解決東南亞人長相 的問題,作者杜晉軒 這樣論述:

第一本嘗試全面講述 近七十年來馬來西亞人到臺灣的流動移民史 一部集結眾人辛勞記憶,描述在臺馬來西亞人的搏鬥之書, 為生活戮力經營;也為身分自由積極拚搏。 這本書為我們細述大馬人遊走臺馬兩地的歷史現場,以及一個又一個熱帶青年的臺灣故事。——高嘉謙 這本書,談的不僅是大馬的歷史,更是大馬人在臺灣的歷史。 我們人在大馬的時候,那裡的社會氛圍,讓長年在族群政策不公下的華人,多沉浸在集體的悲情之中。大馬華人到了臺灣,拋開了族群的悲情,個體找到了自我實現的自由。——杜晉軒 江懷哲(《現代菲律賓政治的起源》作者) 李美賢(國立暨南國際大學東南亞學系特聘教授) 宋鎮照(成功大學政治系暨政經所特

聘教授、東南亞研究中心主任) 陳志金(醫師、《ICU重症醫療現場》作者) 陳亞才(馬來西亞元生基金會執行長) 張蘊之(東南亞文化資產課程講師、獨立記者) 黃錦樹(國立暨南國際大學中文系教授、小說家) ——各界好評推薦(按姓名筆畫排序) =關於本書= 全面觀看馬來西亞在臺灣的群體,細數大馬人在臺灣這些年的政治、歷史與文化交融下的遷移,綜覽他們留下的影響與被影響。 —— 與臺灣比鄰的馬來西亞人,如何在臺灣生根發芽、實現自己? 在臺灣的大馬人無法構成「群體」,因此擁有了絕對、不被拘束的發展自由,每個個體在自我實現的過程中,無聲且細緻的在臺灣各處揮灑,搏出自己的一片天,包括政治界、社運圈、學

界、醫界、影劇圈、文化圈,以至於小巷裡烹調道地馬式菜餚的餐廳老闆等,他們早已融入地方,深深影響著臺灣,也回照著馬來西亞。 本書作者杜晉軒,耗費心力進行採訪、田野調查各領域馬來西亞人在臺灣的過去與現在,他(她)們姿態各異,默默凝聚成一股強大的大馬生命力。 國民政府遷臺七十餘年,隨著僑教政策與外籍生來臺就學的實施與變化,馬來西亞人在臺灣的流動與深耕也已超過一甲子。回看臺灣的近代發展脈動,馬來西亞人不只經歷其中,更是參與者,無論他們是在各行各業打拚奮鬥,或是作為在臺灣民主進程扮演推手的「境外勢力」,馬來西亞與臺灣文化交相融合的面貌,過去甚少被整體性的探討,這本書將帶領讀者一探馬來西亞人北漂臺灣的

各方人物故事與歷史因緣。 ▲ 透過本書你可以了解到—— 馬來西亞華人為何選擇來臺與留臺 僑生VS.外籍生的困境與衝突 影響臺灣民主進程的「境外勢力」的政治認同轉變 當前臺灣政治與馬來西亞政治的交互影響 馬來西亞人分布在臺灣社會中的成功與挫敗 …… =書系精神= 「從臺灣望向南洋,在南洋尋找臺灣」 [台灣@南洋]書系,與您訴說屬於臺灣的南洋故事。 透過歷史田野、文化踏查、文學故事的接引, 重新捕捉失落的歷史細節,呈現臺灣跟南方的文化交織。 [台灣@南洋]新書系,由臺灣大學中文系副教授高嘉謙主編,主要出版跟臺灣有連結對話的南洋文化人文書—— [台灣@南洋]書系,透過臺灣的知識平臺

建立一個望向南海,探索島嶼、半島、海峽等海洋視野的人文視窗,連結南洋的歷史文化與政經線索,締造一個帶有田野現場,結合廣大歷史視角的跨域視野。臺灣從遠古南島民族的跨洋遷徙,大航海時代荷蘭、西班牙的占據,明鄭政權的南海貿易,締造了十七世紀以降臺灣在海洋世界跟南洋的連結。爾後金門人落番南洋,日治臺灣曾作為日本帝國的南進基地,在南洋作戰、受俘的臺籍日本兵和戰犯臺灣人,冷戰時代臺灣作為第一島鏈往南延伸的反共陣線,這林林總總跟大時代脈動相連的遷徙和移動,使得跨境南方,既是地緣政治議題,也是歷史敘述、地域文化的線索。換言之,臺灣其實早已擁有自己的南洋故事。那個帶有家國歷史想像,但也不乏人類學、地理學意義的族

群遷徙和文化傳播,帶我們回到了一個又一個的歷史現場。 跨足田野,回到歷史線索裡的小故事,我們呈現臺灣跟南方的文化交織,擴建一個知識生產的園地。書系的精神標舉「從臺灣望向南洋,在南洋尋找臺灣」,在兩個地域傳遞聲音,透過文學故事、歷史田野、文化踏查的接引,重新捕捉失落的歷史細節,時代變遷裡形塑的文化元素,人文地理的地方風土。[台灣@南洋]書系,藉此為讀者指引路徑,展開南方旅程,在大歷史與小故事裡建立我們的軌跡,識別自我與他者,讓讀者獲得橫向跨界的知識洞見和靈光。 ——主編高嘉謙 =精選段落= 臺灣馬來西亞月餅長相差很大 臺灣中秋節給大馬華人的震撼教育,除了烤肉之外,大概就是月餅「長得不一樣」…

… 大馬華人所吃的月餅屬廣式,這主要是我們有許多廣東移民後裔,其中一家叫「錦綸泰」的廣式月餅,是家喻戶曉的品牌。 一九〇〇年廣東出生的李孝式,曾是國民黨陸軍上校,廿四歲下南洋到馬來亞協助父親李季濂經營錫礦業,接著拓展會匯兌的事業,創立「錦綸泰」商號,在一九七一年轉型為茶樓,才有「錦綸泰」這月餅品牌延續至今。 不能說出來的「追夢人」——大馬非法勞工 大馬曾是全球重要的錫礦出口國,但隨著錫價在八〇年代末崩盤,造成了大批原依賴錫礦業的華人城鎮陷入經濟停滯的困境,尤其當中教育程度較低的華人所受到的失業衝擊最大,為改變生活,他們只好「跳飛機」,而臺灣就是其中一個落腳國。 所謂「跳飛機」,是指這些欲前往

已開發國家,如英國、美國、澳洲、日本打黑工的的華人,多購買機票入境當地後,就逾期逗留非法工作,其中不少華人是來自我的家鄉霹靂州,我親戚中就有人曾到日本和英美跳飛機。 霹靂州、森美蘭州曾是馬來半島,甚至全球的重要錫礦產地,因此錫礦業崩潰後,許多到海外跳飛機的華人也多來自這兩州。值得一提的是,據悉在英國跳飛機的華人多來自霹靂州,是因為霹靂州華人多為廣府人,在懂得廣東話的優勢下,許多英國的香港餐廳老闆也樂於雇用刻苦耐勞的霹靂州華人。 至於臺灣,由於薪資條件、匯率不比英美日澳等國,因此會來選擇來臺跳飛機的華人始終是少數,而且逗留時間不長,會長期留下來的,要麼是已習慣了臺灣這純華語社會,要麼是因為愛情。

大馬影視圈在臺灣 目前在臺灣的新生代大馬演員,則是劉倩妏,她十六歲在大馬的出道,二〇一六年開始來灣發展,至今已出演過多部臺灣與大馬的電視劇與電影。相比在臺的大馬藝人多是歌手身份,劉倩妏是少數專注於演員身份的在臺大馬藝人。 至於目前成就最高的,當屬李銘順。李銘順在二〇一四年憑電視劇《親愛的,我愛上別人了》榮獲戲劇節目男主角獎,成為首位奪下金鐘獎的大馬藝人,七年後又憑職人電視劇《做工的人》奪下金鐘獎「迷你劇集/電視電影男主角獎」。而李銘順的弟弟李銘忠,近年也在臺灣演出多部影視作品,他們兄弟倆都先是在大馬與新加坡的影視圈成名後,才將重心轉到臺灣。

外國人士來台申請審查作業之滿意度關鍵因子研究 -以移民署新北市服務站為例

為了解決東南亞人長相 的問題,作者羅俥山 這樣論述:

2010年代後,隨著中國大陸工資及經營成本上漲,台商又逐漸增加對東協國家的投資,南向政策再度受到重視。2016年蔡英文政府上台後,為分散台灣對中國大陸的外貿依存度而再度啟動南向政策,稱為「新南向政策」。不僅放寬外國人來台自動通關政策及免簽的制度,讓東南亞人士日近漸增趨勢。目前申請外國人士來台都需要經過服務站收件、初審等程序,需要花費人力的時間約10工作天不等。全球觀光產業快速蓬勃發展,我國政府正大力推展觀光旅遊活動,近幾年,來台旅客人數呈現穩定成長,相對在國家大門執行證照查驗的觀光行政人員之業務亦隨之增加。本研究主要目的在探討為了要解決現場上人力及系統上的技術問題,筆者提出如何改進目前遇到的

問題,讓流程及服務更為完善。研究以外國人士來台申請審查機制關鍵因素以新北服務站為主要的調查對象,針對其執行任務時所需花費的人力、物力等進行分析,並以專家問卷方式分析模式,進一步探討其影響層面及改進的方式,建議改變流程及系統方式達到客戶滿意度提高及作業效率快速。本研究利用層級分析法找出關鍵因素權重,發現在外國人士來台申請審查機制構面下關鍵因素權重來自於專業能力,代表第一線服務站人員需要具備相關專業知識方可加速流程的簡化及速度。而掌握此一重要權重,其他的權重也相對的重要及影響。

不曾結束的一戰:帝國滅亡與中東歐民族國家興起

為了解決東南亞人長相 的問題,作者RobertGerwarth 這樣論述:

一戰過後,帶給歐洲的不是和平, 而是一連串悲慘的戰亂, 並宣告「歐洲內戰延長」的時代到來! ★ 2018年第一次世界大戰終戰百年必讀佳作 ★《泰晤士報文學副刊》年度好書 ★ 獲第一次世界大戰歷史協會(WW1HA)頒發湯姆林森獎(Tomlinson Book Prize) ★ 市面上唯一一本探討歐洲所有戰敗國之作 ★ 民主為何沒有帶來和平?本書解釋為何帝國滅亡後反而內戰四起 ★ 特邀臺北大學歷史系副教授伍碧雯作序推薦、政治大學歷史系教授周惠民背景導讀 一戰可說是歐洲秩序混亂的開端: 極端主義出現、大型帝國瓦解、民族革命四起, 讓歐洲人民落入比一戰更悲慘

的暴力循環中,永無寧日。 第一次世界大戰之初,大部分的歐洲人以為一戰僅是將原本巴爾幹地區與奧斯曼帝國的混亂情勢導正,迎向更穩定的局面,可讓人民回歸和平無爭的生活,沒想到戰事不僅讓全歐洲淪陷戰場,還持續了四年之久,而一九一七年以降,戰爭本質轉變,以消滅異己為目標,視暴力為唯一手段,也為往後的歐洲革命戰亂埋下伏筆。 因此,一戰的終結並未帶來和平,對戰敗國的人民而言,反倒陷入更殘暴、更恐怖的戰亂之中。從戰敗國所處的東歐、中歐到東南歐連接形成「弧形暴力地帶」,在這些國家及地區,因大帝國的瓦解而分裂成小型民族國家,當中極端主義崛起、內戰頻傳、民族革命四起,甚至發生跨國武裝衝突,導致歐洲內戰延

長。進而醞釀未來二戰發生的種子。 這是一部還原戰敗國人民再度身陷戰火的悲慘故事。作者葛沃斯將焦點放在戰敗帝國,他蒐集這段時期各種資料、文獻,重現史實,試圖完整探討當時歐洲各戰敗國的狀況:各國是如何結束一戰,又是如何開啟戰後的內戰與革命。若能釐清一九一七年至一九二三年間的戰亂真相,就能了解歐洲二十世紀的暴力循環的運作,以及第二次世界大戰開戰原由的背後祕辛。 專文推薦 伍碧雯│國立臺北大學歷史學系副教授 背景導讀 周惠民│政治大學歷史系教授、人文中心主任 好評推薦 杜子信│國立中正大學歷史學系助理教授 周雪舫│輔仁大學歷史學系教授 名人推薦 「一九一八年前

後歐洲各個社會積累的暴戾能量,其摧殘力道,實不低於二戰原子彈的威力,也使得本書句句血跡,頁頁暴行。站在第一次世界大戰結束後的百年,葛沃斯教授的論著逼著我們直視這些真實發生的醜惡殺戮事件。在上一世紀,民主政治曾經很偽善,民族主義確實很危險,共產革命製造了大災難,眾多的B咖政治人物放縱社會的仇恨膨脹,他們讓這段血色歲月更加腥紅、深紅!」──伍碧雯(國立臺北大學歷史學系副教授) 「就中歐、中東歐、東歐及東南歐而言,一戰似乎並不結束於一九一八年年底,即令歐陸西半部煙硝漸息,然而歐陸東半部,包括中歐的德國、中東歐地區由原德意志第二帝國、奧匈哈布斯堡帝國及俄羅斯帝國解體後所誕生的新興諸國,以及東歐的

蘇聯內部,卻仍因內部政黨對立、少數民族及政治疆界等問題而持續爭戰不已,這些種種負面因素,甚至成為引爆日後二戰的潛在根源。 作者羅伯.葛沃斯鉅細靡遺地爬梳解析了這段從一戰末期至一九二〇年代初期,歐陸東半部各國內部及國際間糾結錯綜的各項複雜因子形成之所由,從中得以清楚觀察出,爆發於一九三九至一九四五年間的二戰悲劇,其深層之因,實係源自一戰後期至終戰後歐陸東半部國際新秩序的安排失當使然。」──杜子信(國立中正大學歷史學系助理教授) 「這是一本很特別的書,葛沃斯告訴我們一段未被關注卻是重要的歷史。第一次世界大戰隨著德國於一九一八年十一月十一日與協約國締結停戰協定,人們以為脫離戰爭了!實際上其

後數年多處充滿著血腥衝突,有內戰,有國與國之間的戰爭。諸如驅逐不同民族與宗教信仰者、領土的爭奪、屠殺無辜人民的手段等皆勝於往昔,為二戰的恐怖鋪設道路。作者使用多國檔案,是一本治學嚴謹的學術作品,其文筆流暢,細膩地再現一個個暴行,令人膽顫心寒但也發人深省。」──周雪舫(輔仁大學歷史學系教授) 「葛沃斯的著述不僅重要,而且及時,讓我們不得不反思史家們經常忽略的一段時期和一塊戰場。研究紮實。」──瑪格麗特.麥克米蘭(Margaret MacMillan),《紐約時報書評》(The New York Times Book Review) 「羅伯.葛沃斯在《不曾結束的一戰》一書中精準披露,對

於許多大戰戰敗國與人民來說,衝突與流血的歷程直到一九二三年末才結束。本書以包羅萬象的原始史料和學術研究成果為基礎,填補了一大片的畫面。」──布蘭登.希姆斯(Brendan Simms),《華爾街日報》(The Wall Street Journal) 「這一本對全歐規模的亂局所作的報導,讓人更容易了解『秩序』何以在一九三〇年代的歐洲,成為時人心目中最嚮往的標的,甚至超越了自由……本書幫助我們了解為何鮮少有戰爭會走向這麼嚴重的結果:一旦某個社群暫時把本能上、社會與司法規範上對殺戮的反感擱置下來,要恢復正常就變得相當困難。」──馬克思.黑斯廷斯(Max Hastings),《週日泰晤士報》(

The Sunday Times) 「葛沃斯用發人省思的引文與故事充實了《不曾結束的一戰》一書,拼湊出一段關於二〇年代晚期時戰時和的複雜故事,讓光線穿透陰暗角落。這本書令人戰慄,提醒人們某些地緣政治斷層線有多麼桀敖不馴。」──辛克萊爾.馬凱(Sinclair McKay),《每日電訊報》(The Telegraph) 「融合了節奏明快的敘事與流暢的分析,處理這場發生在四個破碎帝國的土地上、發生在希臘與義大利,以及一九一八年十一月停戰時西線兩側的動盪。葛沃斯對細節的掌握令人印象深刻,他揭露了中歐、東歐與東南歐的情況跟不列顛或法國大相逕庭,第一次世界大戰的屠殺場面絕對沒有在一九一八年末

畫下句點。」──托尼.巴柏(Tony Barber),《金融時報》(Financial Times) 「本書不僅重要,說服力十足,而且敘事精采懾人。葛沃斯披露遭人遺忘的戰後暴力,是如何構成歐洲墮入黑暗的關鍵一步。」──亞歷山大.華生(Alexander Watson),《BBC歷史雜誌》(BBC History Magazine) 「清楚、深入說明一九一七年至二三年間哈布斯堡、霍亨佐倫、奧斯曼與羅曼諾夫帝國突如其來的崩潰,以及其繼承國家艱難的誕生過程。」──《戰爭史評論》(History of War Reviews) 「對世界大戰後動搖歐洲所有戰敗國的動亂所做的一流研究。葛

沃斯在這份調查範圍廣泛、筆調明快的報告中,探討了整個中歐地區的政治與軍事動盪。充分解釋民族主義者與法西斯團體之所以興起、為第二次世界大戰搭好舞台的原由。」──《柯克斯評論》(Kirkus Reviews)

東南亞人長相的網路口碑排行榜

-

#1.我他媽長得像東南亞人嗎- 心情板 - Dcard

我他媽長得像東南亞人嗎. 心情. 2021年6月27日18:26. 昨天我去寶雅買東西準備過馬路的時候後面有一個警衛我跟他一直對到眼他也用一個很錯愕的臉看著我我也不以為意綠燈 ... 於 www.dcard.tw -

#2.【移民工故事集】我知道我就是一個刻板印象:一位印尼女性的 ...

很多人因為長相或膚色,遭遇很多偏見和歧視。 ... 在東南亞國家生活時,我曾協助安葬一名我完全不認識的印尼移工,這是一次難忘的經歷。 於 opinion.cw.com.tw -

#3.【文化評析】東南亞的華商與歐洲人 - 人間福報

另一方面,在《東西洋考》可見歐洲商人在東南亞貿易殖民的蹤跡,主要是 ... 與鷹嘴,面如白灰,鬚密捲如鳥紗,頭髮接近紅色;「紅毛番」的長相為深目 ... 於 www.merit-times.com -

#4.曾被嫌棄「長相很東南亞」的Lisa, 最近卻因「這個原因」大受 ...

Lisa 最近終於要Solo 出道,想到兩年前,她還常常被韓國網友嫌棄長相太東南亞味,卸妝就能看出來是泰國人,各種關於外表的批評從沒間斷過,但現在她卻 ... 於 www.adaymag.com -

#5.Re: [爆卦] 各國男性顏值分析part1:東亞篇- 看板Gossiping

點評:長相多元,有東南亞長相也有東北亞長相,但身高普遍不高且較邋遢, ... 典型香港人&澳門人長相: ***香港人: http://i.imgur.com/EQHgUaa.jpg. 於 gholk.github.io -

#6.看盡東南亞烽火.繁華四十年:一個戰地旅遊記者的回憶錄

在馬來亞還是英屬殖民地時代,有不少印度人前往馬來亞擔任英語教師的職務,因而日後的的人(即使是 ... 不和長相和當年在獵頭族村吃沙巴的內陸河流才產這種 第五章別矣! 於 books.google.com.tw -

#7.想入非非:一個人的東非130天大縱走>內容連載 - 博客來

... 我右邊坐了個毛躁的中年人,與其說他像非洲人,其實長相更像東南亞人。 ... 他是Tahiry,妻小住在首都安塔那那耶佛(簡稱Tana),人在南非開普敦 ... 於 www.books.com.tw -

#8.定格演繹,傳統工藝台灣停格動畫 - 台灣光華雜誌

捏麵人世家出身的黃勻弦,以動畫為傳統工藝開新路。(林旻萱攝). 顏色瑰麗的廟宇與長相詼諧的神祇,是黃勻弦作品的重要特色。圖為獲2018年金馬獎最佳動畫短片《當 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#9.原来他们混入了矮黑人种的基因,比较早离开非洲的一批古老人 ...

难怪觉得日本人长相跟汉族还是有些区别,原来他们混入了矮黑人种的基因,比较早离开非洲的一批古老人种…… @forcode :人类都起源自非洲吗? - 知乎:注意一下这张图里的 ... 於 xueqiu.com -

#10.三上悠亞經紀人「混血帥顏」不輸偶像!自爆臉上曾動刀曬對比照

事實上,Kahemi在業界早已小有名氣,他不只長相英俊,且還擁有184公分高䠷身材,他的身分不只是三上悠亞經紀人,也是個小模特兒。 於 www.nownews.com -

#11.东南亚人的长相特征 - 西瓜视频搜索

西瓜视频搜索为您提供又新又全的东南亚人的长相特征相关视频内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关直播、用户,满足您的在线观看需求,看东南亚人的长相特征就上 ... 於 so.ixigua.com -

#12.蔡卓宜被博主批样貌变脸,直呼「东南亚感满满」!网不满歧视 ...

最近,有一名专门分析明星长相的博主发了一篇名为「蔡卓宜也变脸了? ... 「哈哈不知道他们在歧视东南亚人尤其是马来西亚华人的时候,有没有想过其实 ... 於 girlstyle.com -

#13.京族- 維基百科,自由的百科全書

此條目介紹的是百越雒越的一支、越南的主體民族。關於明代被屯田戍邊的南京人,請見「屯堡人」。關於關於居住於華南及東南亞的古代民族,請見 ... 於 zh.wikipedia.org -

#14.[討論] 為什麼全世界都不喜歡東南亞長相 - 健康跟著走

也矮小: 越南、泰國、新加坡、馬來西亞等其他東南亞國家,明星都是華人或白人混血,幾乎沒有: 東南亞長相,東南亞當地人也不喜歡這種長相. ,馬來西亞: 東南亞最多混血美女 ... 於 info.todohealth.com -

#15.如何從長相上區分中國人、日本人、韓國人、越南人(及其他 ...

東南亞人 辨認難度低,越南人稍微比泰國人白點。 韓國人:高,白,大臉,小眼單眼皮,外表講究。 日本人:鼻樑挺,牙齒亂,外表講究 ... 於 www.getit01.com -

#16.东南亚长相到底是什么长相? - 知乎

你要说东南亚人长相到底是怎样的特征其实比较泛,但主要特征就是那么几个(鼻子塌鼻翼宽、突嘴唇厚、颧骨突起外扩、颅骨偏圆、额骨突起) ,几个特征足以 ... 於 www.zhihu.com -

#17.運動情報網紅推薦指南- 泰國人長相的分享,PTT、DCARD

泰國人長相的分享,在PTT、DCARD、YOUTUBE、FACEBOOK和泰國清邁象這樣回答, ... Lisa 以前常常被韓國網友嫌棄長相太東南亞味,卸妝就能看出來是泰國人,但現在她卻 ... 於 athletics.mediatagtw.com -

#18.东南亚人种长相 - 情感口述

东南亚人 种长相,看不起东南亚长相她们都是浓颜大美女在东南亚土著人群中发现新的古老母系遗传世系看似长得一样中日韩三国人种的长相其实大有不同都是中国人北方人跟 ... 於 www.sgss8.net -

#19.Lisa被嘲东南亚长相?Randy热烈又活力的美感适合哪些人?

如果普通人偏向东南亚长相,却没有姣好的基础则会更显“五大三粗”与“泰味”,建议参考以下方式来提升精致度:. 将妆容重点放在眉眼,以LISA举例,对比她淡妆与浓妆的 ... 於 weibo.com -

#20.女明星都是怎么根据人种长相定风格的? - 北美生活引擎

南亚长相在我国并不少见,像是南方地区的女孩子多少会有一些东南亚的长相特征。 一般是菱形脸居多、骨相立体、眉骨既不像西方人的那样深邃又不像东亚 ... 於 posts.careerengine.us -

#21.台灣女生在日本人眼裡竟然是...?你中了幾個特徵呢。

台灣人長相特徵,大家都在找解答。台灣女生在日本人眼裡 ... 长相特点,再做出... 不过也有部分的人父母皆为台湾人,但五官也可能接近欧美或东南亚混血,如上 . 於 hotel.igotojapan.com -

#22.為什么印度人是白人你能分清中日韓長相么?

主要分布在東南亞,中國南方也有分布 南亞人種比較矮小,膚色、眼色、發色都很深,波發較多,眼部特征較弱。鼻型較寬,鼻根低平;顱型較高,面部低矮,垂直顱面指數小。 於 www.rocidea.com -

#23.怪病纏身!一家人天生「河馬臉」慘遭歧視找不到工作靠打零工 ...

一家人多年來因為異於常人的長相受盡歧視,甚至沒有人要雇用他們工作,只能靠打零工維生。 居住在印尼的五兄妹分別是大哥蘇里亞,四姊妹馬蒂安、斯里、麥 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#24.东南亚妇女被拐到中国案例上升- BBC News 中文

犯人會以高薪的工作為餌,甚至設立非法跨境婚姻中介,告訴她們說可以成為中國大城市裏有錢人的妻子。」 根據她們的身材、長相及國籍,一個女孩通常被以2萬 ... 於 www.bbc.com -

#25.翻譯第二彈:世界各國關於東亞的文化提問和答復 - winggundam

答復3:在過去20年以前,泰國華人絕對東南亞人和印度人比他們中國人好看. ... 在音樂娛樂界,他們總是仿制韓國音樂,而且只挑選中國人長相小眼睛的人去做偶像,他們覺得這些 ... 於 winggundam.666forum.com -

#26.60歲老爸是渣男!「長相普沒房沒存款」女兒疑惑 - Yahoo奇摩

生活中心/丁雅芳報導「那些人到底圖我爸什麼?」一位女網友分享,爸爸是「渣男」,年近60歲,名下沒房也沒存款,但卻有辦法多次外遇,讓她超疑惑。 於 tw.yahoo.com -

#27.Re: [討論] 為什麼全世界都不喜歡東南亞長相sbs5099 ... - PTT

引述《zoophile (mockingbird)》之銘言: : 台灣男生蠻多長得像蔡阿嘎這種型的,矮黑、鼻子塌不挺、厚唇嘴巴大,有點像東南亞人 : https://i.imgur.com/wcDWTRu.jpg 於 www.ucptt.com -

#28.公館東南亞秀泰影城賣了!新美齊砸8.8億當新東家用途為了這樁

新美齊砸8.8億當新東家用途為了這樁. pph5q6vu.elternkindzentrum.ch; 迪士尼首位「東南亞公主」長相曝光!動畫電影尋龍使者:拉雅前導 ... 於 pph5q6vu.elternkindzentrum.ch -

#29.混血儿在亚洲为什么“高人一等”?-虎嗅网

我有个教授,棕色皮肤,印度人长相,我以为大概是印度裔或南亚那边来的学者 ... 人都长得黑黝黝的,个子矮,粗壮,中国古代史记曾称呼东南亚群岛原始 ... 於 www.huxiu.com -

#30.血路盛世:當代東南亞的權力與衝突 - 第 102 頁 - Google 圖書結果

影片中的男子是一名長相英俊的年輕人,留著整齊鬍鬚、圍著頭巾,手持一把自動武器,從敘利亞北部伊斯蘭國 ... 對許多東南亞人而言,這樣的演變令人措手不及,而且出乎意料。 於 books.google.com.tw -

#31.东南亚地域人种- 抖音百科

蒙古地理人种的一支,也称南蒙古利亚人种。分布于中国少数西南地区、日本北海道(东南亚人后裔北迁)和南部冲绳地区、朝鲜半岛南端及东南亚的越南、老挝、柬埔寨、 ... 於 www.baike.com -

#32.[討論] 為什麼全世界都不喜歡東南亞長相- 看板WomenTalk

台灣男生蠻多長得像蔡阿嘎這種型的,矮黑、鼻子塌不挺、厚唇嘴巴大,有點像東南亞人 · 女生也蠻多這種類型的,看起來也有點東南亞的感覺 · 這種類型的男女,台灣數量其實很多 ... 於 www.pttweb.cc -

#33.東南亞史: 多元而獨特,關鍵的十字路口(未來十年顯學,東南亞研究經典)

多元而獨特,關鍵的十字路口(未來十年顯學,東南亞研究經典) 安東尼•瑞德 ... 但事實上,這些野人應當和低地區高棉人的語言及長相類似,周達觀(Zhou, 54)也稱低地高棉人 ... 於 books.google.com.tw -

#34.商業周刊- 商周|先進觀念.輕鬆掌握

全台最有影響力財經雜誌《商業周刊》網站,每日更新最新「經濟、焦點、國際、職場、財經、生活」等深度報導文章。幫你掌握國家經濟時事、分析國際大事、財經洞察、管理 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#35.[討論] 台灣男生長相像東南亞人? - Boy-Girl - MYPTT

剛剛女友突然跟我說,他朋友聽日本朋友評價說:台灣女生普遍很漂亮,可是台灣男生長相長的很像東南亞人。 然後女友就轉過來說,嗯很像! 以我個人經驗,覺得我在台灣 ... 於 myptt.cc -

#36.新一代IG人氣女王BLACKPINK Lisa遭韓網友種族歧視素顏被狠 ...

「東南亞人就不是人了嗎!?難道韓國就比較高級嗎!?」 Lisa 真的很美啊!就算素顏,她依然是長相非常精緻的美女!無論如何,種族歧視是我們絕對不能 ... 於 www.cosmopolitan.com -

#37.Boy-Girl - [討論] 台灣男生長相像東南亞人? - PTT情感投資事業版

剛剛女友突然跟我說,他朋友聽日本朋友評價說:台灣女生普遍很漂亮,可是台灣男生長相長的很像東南亞人。 然後女友就轉過來說,嗯很像! 以我個人經驗,覺得我在台灣 ... 於 ptt-chat.com -

#38.Lisa被嘲東南亞長相?Mai熱烈又活力的美感適合哪些人? - 壹讀

Lisa被嘲東南亞長相?Mai熱烈又活力的美感適合哪些人? ... 泰式美人和中式美人的差別在哪裡? ... 她們的濃顏來自於眉眼間距近+眉眼立體度帶來的衝擊力,其次 ... 於 read01.com -

#39.逆轉的文明史: 美索不達米亞──古老的人類文明曙光如何熄滅,墮落成今天伊拉克窪地?

越是接近上層階級,膚色就越白,人的長相就越西亞;越是接近下層階級,人的膚色就越黑,鼻子就越塌, ... 既然歐洲人在馬來和印度是極少數,滿洲人在東南亞和東亞又是極少數, ... 於 books.google.com.tw -

#40.東南亞女孩的風格是什麼樣的?看了一眼真的太適合夏天了

東南亞長相 往往會讓人覺得有點凶,跟男相特徵有很大關係,主要體現在眉眼和比例上。 眉眼距離近,眼眶骨發達,眼窩深。這樣眉眼立體度很高,會顯得聚焦又 ... 於 kknews.cc -

#41.在日本,有辦法從遊客外表分辨韓國人、台灣人或中國人嗎?

從服裝可以看出,到日本的台灣、香港、東南亞、歐美的遊客顯然比較習慣旅行。在這些族群當中,喜歡穿粉紅色系的衣服的多半是台灣人,喜歡穿顯露腰部以下 ... 於 www.thenewslens.com -

#42.【閒聊】 大家分得出客家,越南,菲律賓,印度人嗎? - PTT網頁版

2 F :推whoismama: 印度人跟客家人為什麼會出現在這個選項裡 05/29 20:22. 長相語言類似,文中有分析過東南亞人種與客家人的淵源. 於 webptt.com -

#43.迪士尼首位「東南亞公主」長相曝光!動畫電影《尋龍使者

《尋龍使者:拉雅》找來出生於馬來西亞的亞裔編劇愛黛兒林(Adele Lim)操刀,過去她打造的《瘋狂亞洲富豪》有著不錯的口碑,相信這次也不會讓人失望。而 ... 於 today.line.me -

#44.[閒聊] 大家會分客家人跟外勞的長相嗎?- 看板WomenTalk

鼻子較塌且鼻翼寬(住在丘陵需要吸氧氣的演化結果) 臉型國字臉單眼皮跟台灣人比起來客家人的臉部特徵與東南亞外勞更相似原因是因為客家人是東南亞民族- ... 於 moptt.tw -

#45.迪士尼首位「東南亞公主」長相曝光!動畫電影《尋龍使者:拉 ...

常駐在咖啡控生活中的彼得好咖啡,抓住新世代年輕人對於生活品質的堅持與樂於品味好咖啡的興趣,並嘗試在快節奏的生活中,用一杯咖啡讓大家的步調緩慢下來 ... 於 www.niusnews.com -

#46.宣德金牌啟示錄:明代開拓美洲 - 第 269 頁 - Google 圖書結果

切諾基人的四極顏色與中國系統最接近,可以來自中國人,也可以來自土耳其人。 ... 英國人與土人通婚的後裔,但是大部分南比族人的長相卻與東南亞人種相似。 於 books.google.com.tw -

#47.【變性人唐飛】夜市歌后東南亞走唱遭騙變性她的變性是個意外

也有不少人直接對著唐飛罵「人妖」;但唐飛面對謠言、謾罵她的人,卻只是一笑置之; ... 她是台灣第一個變性女歌手,她的長相不太美,但她的心很美。 於 www.youtube.com -

#48.張婧儀被稱東南亞長相,和周也有些撞臉,你覺得誰更好看?

這一段時間娛樂圈裡面的95後小花張婧儀的資源可以說是相當的不錯了。剛剛官宣了和00後明星陳飛宇一起合作的全新電影《打火機與公主裙》,兩個人在這一部電影裡面的造型 ... 於 ek21.com -

#49.[討論] 台灣男生長相像東南亞人? - 看板Boy-Girl - 批踢踢實業坊

剛剛女友突然跟我說,他朋友聽日本朋友評價說:台灣女生普遍很漂亮,可是台灣男生長相長的很像東南亞人。 然後女友就轉過來說,嗯很像! 於 www.ptt.cc -

#50.[問卦] 台灣人比較像東北亞人種或東南亞人種? - 訂房優惠

台灣人種ptt,大家都在找解答。台灣介於東北亞和東南亞之間雖然都是亞洲人種但東北亞人種和東南亞人種還是有些不同... 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... 於 hotel.twagoda.com -

#51.浓颜系PK淡颜系 - 新氧

看不起东南亚长相❓她们都是浓颜大美女❗ 当朋友说“你长得好像东南亚人”,我们就会怀疑在讲自己不好看... 因为现代人慕强,崇拜西方经济发达地区, ... 於 m.soyoung.com -

#52.【翻译】东亚人和南亚人谁更帅,谁更漂亮?谁在世界上更有 ...

瑞典人和挪威人身材魁梧,以长相闻名全世界,但事实并非如此。 ... 但是像越南人,泰国人这样的东南亚人比东亚人更漂亮,因为他们有更大的眼睛,他们 ... 於 user.guancha.cn -

#53.東南亞的外勞臉孔能分辨出是哪國的嗎 - Mobile01

東南亞 的外勞臉孔能分辨出是哪國的嗎- 東南亞的外勞臉孔能分辨出是哪國的 ... 台灣人的外表從東北亞到東南亞的長相都有還管到更難分的其它東南亞各國 於 www.mobile01.com -

#54.[問卦] 東南亞審美觀怎樣叫帥跟美? PTT推薦- Gossiping

[問卦]韓國人用韓劇成功改變白人女生審美觀? 忘了哪台的新聞報導說歐美白人女性因為韓劇而覺得韓國歐爸超帥又溫柔體貼好男人親自跑 ... 於 pttyes.com -

#55.韓國人的祖先是誰? - Creatrip

與蒙古人長得十分相似的韓國人,祖先到底是誰? ... 韓國人長相#蒙古人 ... 這也就是說,韓國人是由東南亞移居北方的民族,與往下游遷徙的東方民族相互結合而成的結果 ... 於 www.creatrip.com -

#56.98年11月份東南亞之友

際此各縣市政府都在鼓勵生育之時,外傭申請資格為何不配合更放寬呢?更何況每位雇主都會繳納就業安定費給政府,此舉不但利人又利己!所以期待勞委會的官員們; ... 於 www.sea.com.tw -

#57.廖苡任甜笑成世大運亮點!「台北旗手好可愛」登微博熱搜

世大運昨在中國成都舉行開幕典禮,其中台灣代表團在115個參賽國中排在第104位進場,由「排球甜心」廖苡任擔任掌旗官,長相清秀甜美的她,迷倒一票中國 ... 於 news.ltn.com.tw -

#58.[難過] 被說像菲律賓人是什麼意思? - 看板WomenTalk

... 菲律賓女人的長相,發現世界各國人對菲律賓女人的長相看法差異很大: 東亞人(主要是華人)如大家一般所認知的覺得東南亞女人長得很醜,菲律賓人 ... 於 pttboygirl.com -

#59.【轉貼】外國網友討論的東亞國家! - 創作大廳- 巴哈姆特

我經常聽見老撾,越南和其它東南亞人希望他們長得像東亞人.為什麼他們這麼高看東亞人? ... 所以他們羨慕所有東亞的東西,而且傾向與東亞的長相。我知道泰國也有很多中國 ... 於 home.gamer.com.tw -

#60.斷羅志祥祕戀24歲男星!周揚青「霸氣11字認愛」 網見長相秒 ...

周揚青霸氣護愛後,網友將羅志祥(左上、右下)與段星星(右上、左下)兩人的長相對比,直呼姐姊就愛東南亞長相。(圖/翻攝自微博). 於 star.setn.com -

#61.她們的東南亞臉怎麼這麼順眼?(多圖) - 人人焦點

菲律賓有一位很有名的混血小姐姐,名叫:哈特·伊萬格麗斯塔(Heart Evangelista)?被稱爲「菲律賓第一名媛」,長相酷似楊冪。 作爲中菲混血並擁有西班牙 ... 於 ppfocus.com -

#62.张婧仪为什么被说东南亚人

张婧仪为什么被说东南亚人?是因为有很多人在嘲她的东南亚长相(像越南人),要原因还是她长得和周公子也比较像。张婧仪古装简直是灾难啊, ... 於 www.china-xian.com -

#63.被说长得像东南亚人就是丑? - 南方+

因为“东南亚长相”一词在我们的印象中常常带有贬义意味。 “知道”(nz_zhidao)跟你谈谈,东南亚长相有什么错? 泰国芭提雅街头。(视觉中国 ... 於 static.nfapp.southcn.com -

#64.東南亞長相顯土?這些女明星統統表示不服! - 時尚 - 天天要聞

真正的泰國本土女生,大多有著雙眼皮窄、顴骨高、鼻翼寬扁、鼻樑低、厚唇等特徵,且膚色較深,會給人一種粗糙、不秀氣的感覺。 東南亞長相顯土?這些女 ... 於 daydaynews.cc -

#65.亞洲人的典型臉,一起看看你屬於哪一種吧! - 雲爸的私處

介紹:是東南亞群島地區占主導地位的類型,闊臉寬下頜,額頭後傾,鼻子扁平,身材矮小。 南方蒙古型(South Mongolid). 介紹:中南半島和巽他群島佔統治 ... 於 dacota.tw -

#66.犮剌(芭樂) 這裡為大家解答嘎社長的名字: ㄍㄚˇ ... - Instagram

... 後面四個字才是姓氏也因此高一他的英文老師都叫他:把喇拉比同學#東南亞人噶噶的長相常常讓人覺得他是外國人(甚至有一次超商店員直接開口跟他講英文) 某一天放學要 ... 於 www.instagram.com -

#67.[問卦] 蔡阿嘎是混血兒嗎? - PTT評價

看他的長相不像是很傳統的台灣人長相,看起來比較偏東南亞菲律賓還是泰國那邊的,走在路上如果不認識,他也不開口的話,可能真的會誤以為他是移工, ... 於 ptt.reviews -

#68.马来西亚网友问:为什么东亚人普遍看不起东南亚人? - 网易新闻

大多数在香港出生和长大的本地人大多会瞧不起东南亚人。 ... 第二,我们相信他们中的大多数人的长相都是后天加工的,从来都不相信他们的美貌。 於 c.m.163.com -

#69.內地網絡瘋傳: 有幾分姿色已打敗東南亞長相港女 - LIHKG

她指港男根本不在意樓主從內地哪個地方來,他們眼中大陸人都是鄉下人,娶你和娶深圳人根本沒差,好看聽話就行。 諗落又好似無講錯港女又矮又平胸人地睇港 ... 於 lihkg.com -

#70.东南亚人长相特点- 搜狗图片搜索

东南亚长相 有何特点该如何打造精致度 · 亚洲东部人群的典型外貌,来看看你属于哪一种吧 · 听说最近流行泰国妆妆感艳而不俗,连刘雯都变得泰味十足了 · 东南亚人和中国人长相相似 ... 於 pic.sogou.com -

#71.印尼選美爆性騷擾醜聞環球小姐主辦單位割席 - 香港01

雅加達警方星期天(13日)沒有回應置評請求,發言人特魯諾尤 ... 后冠大鬧比賽泰國選美冠軍被轟「長相抱歉」評審解畫厚唇塌鼻背後有洋蔥環球小姐選美 ... 於 www.hk01.com -

#72.歐美人眼裡的亞洲人都長得一個樣?明明日韓的地域長相很明顯 ...

以及薩摩型,以日本薩摩地區命名,是通古斯類型和東南亞人群類型的混合。 主要分布在朝鮮沿海,膚色較深,臉型偏短寬。 於 www.greatage.net -

#73.側臉照吸粉無數的越南妹子為證明純天然曬童照 - 阿波羅網

歷史上,越南地處東南亞的中南半島東部,北與中國廣西、雲南接壤,西與寮 ... 所以有學者說越南人,很大一部分其實和相鄰的雲南、兩廣地帶的人長相 ... 於 tw.aboluowang.com -

#74.Re: [討論] 為什麼全世界都不喜歡東南亞長相 - PTT 熱門文章Hito

大多數人只要巨起來就會帥可是東南亞巨巨可能是因為五官的關係,就只會讓人純觀賞(?)肌肉了--. 1 F 推J7565J: 這個好像是新加坡還香港 ... 於 ptthito.com -

#75.Zhongjing Liu | 劉仲敬on Twitter: "漢人和漢人的差別就像突厥 ...

漢人和漢人的差別就像突厥人和突厥人的差別一樣,如果從體質上看有接近歐洲人的突厥係國家,也有接近蒙古人的突厥係國家,維吾爾人當中就是西部人長相 ... 於 twitter.com -

#76.東南亞主要是什麼人種? - 雅瑪黃頁網

之後是新亞洲人的南部分支,典型的是馬來人和南越人,黃種人長相,但是個矮,低鼻樑,頜部突出。 ... 東南亞人一般都是蒙古人種(黃種)馬來類型。 於 www.yamab2b.com -

#77.为什么吴语区的菜系做法精致考究却在口感上缺乏竞争力? - 品葱

口味先不说,对健康相当差,只能说大部分人没有判断力。 ... 雖然PK4大部分人口已變成了東南亞人種常染,但是至少在廣東,許多北相膚色白的廣東人長相 ... 於 pincong.rocks -

#78.都是中國人北方人跟南方人長相差別大

只要沒有患上“臉盲症”,我們就可以通過不同的長相來大致判斷一個人來自 ... 的類型,我國的佤族就屬於孟-高棉型)的成分,在東南亞也有廣泛分布。 於 hk.crntt.com -

#79.播出日期:9月11日(三) 今日主題:【東南亞有夠夯?! 臺灣人 ...

臺灣人最愛的旅遊天堂?!】 東南亞人怎麼分?! 口音長相猜一猜?! 東南亞盛產美女與美食?! Makoto特愛東南亞!! 世界僅存原始部落 ... 於 www.facebook.com -

#80.中韓觀光封禁6年後重啟,中國團客救得了韓國GDP ... - 今周刊

疫情解封後,韓國人積極往日本、東南亞等地旅遊觀光,但外國入境韓國的觀光客數字則回復緩慢。 2023年上半年旅韓外國觀光客人次為443萬1000人,雖然與前一 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#81.自轉公轉 【直木獎得主山本文緒三大獎最後遺作;新海誠、林真理子、村山由佳等名家感動推薦!】

他的五官幾乎沒有東南亞人的特色,反倒像是隨處可見的日本男性。小都昨晚猶豫良久後,果斷放棄所謂 ... 我們又沒那麼熟,而且我年紀比你大,長相說起來算醜女吧?」「醜女? 於 books.google.com.tw -

#82.东南亚人的长相是不是真的很丑 - 百度知道

东南亚长相 ,眉弓高,眼睛大,眼窝有点凹,鼻梁扁塌鼻头肥大鼻孔大,嘴唇厚而突出,嘴阔大,皮肤黄黑,头发黑而直。从中科院昆明动物研究所获悉,该所宿兵研究组联合中科院 ... 於 zhidao.baidu.com -

#83.荷蘭人長相- 活了35年意外發現家人從沒告訴我的事 原來我 ...

中歐人的長相實在是白人裡比較醜的,但是好在身材高挑。再加上說德語的人散發出來的那種冷漠的氣質,你下就能分辨出來這夥人。 法國:法國人的長相是值得單拉出來說的 ... 於 xdn580.biketreff-ruswil.ch -

#84.[問卦] 台灣人比較像東北亞人種或東南亞人種? - Gossiping板

台灣介於東北亞和東南亞之間雖然都是亞洲人種但東北亞人種和東南亞人種還是有些不同可以清楚分辨所以台灣人的長相是比較像東北亞人種還是東南亞人種 ... 於 disp.cc -

#85.問一問拍了野蠻人的陳翠梅 - 頭條匯

一種浪潮2023年8月10日,由馬來西亞華語電影人陳翠梅創作的《野蠻人入侵》 ... 無論是這種想法,還是將他們與其他東南亞地區的創作者視為一體的理想, ... 於 min.news -

#86.蔡卓宜近期样貌被贬“东南亚感满满”!地域歧视引起大马网友不满

“实在不明白有些人为什么要歧视东南亚长相,各有各的美吧,眼界真小”、“不知道她们在歧视东南亚人尤其是马来西亚华人的时候,有没有想过其实马来西亚 ... 於 www.woah.my -

#87.新疆人長相2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門 ...

新疆人用三個字形容,就叫大鼻子,其實也不是大,相比南亞或者東南亞人來說,他們的鼻子更多的是又窄又高,而且大概率鼻頭突出一塊,山根的凹陷不明顯,從 ... 新疆人長相 ... 於 year.gotokeyword.com -

#88.嘲Lisa是「東南亞臉」的人,是不知道東南亞美人有多美嗎?

. 涵蓋東南亞+東亞+南亞人種的素人照片(圖源網絡侵刪),文章後半部分會 ... 於 twgreatdaily.com -

#89.她们的东南亚脸怎么这么顺眼?(多图) - 菲律宾语言学校

亚洲审美很看重肤色与质感,江湖云,一白遮丑。所以一般人很难认同东南亚的美女,甚至觉得那一片根本就没有美女。 小编最近写了一片文章《菲律宾人为何 ... 於 phstudy.com -

#90.越南人颜值有多高?为什么东南亚人那么自卑? - 新浪

这种长相在东南亚人里颜值是属于巅峰的,可惜身材非常瘦弱矮小,还有从中国迁徙过去混血当地人的东掸类型,鼻梁比较高,主要分布在东南亚上层贵族群体里。 看到上述内容 ... 於 k.sina.cn -

#91.印尼4兄妹長相怪異被嘲「河馬臉」 專家揭患罕見病無法治癒

【罕見病】近日一家印尼5兄妹的照片在網上引起熱議,當中有4人長相異於常人。4兄妹因 ... 【網紅離世】為推崇素食移居東南亞俄羅斯素食KOL疑營養不良. 於 urbanlifehk.com -

#92.看脸|亚洲东部人群的典型外貌,来看看你属于哪一种吧! - 腾讯

黑龙江-库页岛型并不代表黑龙江汉族、满族、朝鲜族的长相) ... 的掸族型、印尼的新马来型、东南亚群岛森林的原始马来型到强壮的太平洋型,南方蒙古人 ... 於 new.qq.com -

#93.东南亚人有多自卑?越南“美女”多是真的吗?

大家怎么看待东南亚人的长相?, 视频播放量248694、弹幕量1039、点赞数3986、投硬币枚数131、收藏人数713、转发人数139, 视频作者淡谜人文, ... 於 www.bilibili.com -

#94.既然不是混血儿,为什么有些东亚人长得很欧美? - 网易

大部分迷生人的面貌特征就是黄皮肤、小眼睛、大圆脸、扁鼻子,妥妥一副东亚人长相。 弥生人在公元3000年前的时候开始陆续到达日本。 於 www.163.com -

#95.为什么Lisa的颜在全球美貌好评度高,在韩国还是被容貌打压?

如果普通人偏向东南亚原生长相,可能会更显有些土气。 内容图片. 滤掉了咖喱味儿的泰式审美居然这么高级. 而基于人种特征的共性,泰国在审美路上的 ... 於 h5.ifeng.com -

#96.東南亞影城- 新加坡环球影城圣淘沙名胜世界 - Zubolo

新加坡环球影城是东南亚首个也是唯的环球影城主题公园。 根据您熟悉且喜爱的卖座钜片和电视剧集,搭乘让人肾上腺素飙升的游乐设施,或欣赏精彩纷呈的互动表演 ... 於 zubolo.333pgwin.com -

#97.广东人长相东南亚 - 抖音

您在查找广东人长相东南亚吗?抖音综合搜索帮你找到更多相关视频、图文、直播内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关直播、用户,满足您的在线观看需求。 於 www.douyin.com -

#98.土生土长的马来人(包括不限于马来西亚人)塌鼻子而且鼻翼很 ...

[话筒][话筒][话筒]关于黑东南亚长相反驳汇总他们有限的认知里所见过的东南亚人都是在电视里,而东南亚能上电视当明星的都是好看的混血脸,而纯种的东南亚人他们见过吗 ... 於 www.uulucky.com -

#99.芝麻糊|內地網民評核香港 - 星島日報

繼而進入戲肉:大媽指樓主若有幾分姿色,「已經打敗很多東南亞長相的港女」,只要放下姿態,嫁人一定不成問題。 此等指引,可謂Bingo全中。「大香港主義 ... 於 std.stheadline.com