東南亞宗教分佈的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦郭忠豪寫的 品饌東亞:食物研究中的權力滋味、醫學食補與知識傳說 和黃應貴的 反景入深林:人類學的觀照、理論與實踐(二版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺靈地理数量也說明:(4)結論:透過以上的說明,我們可以了解宗教是文化的核心部份。 ... 世界文化區的分布:(分區依據:(1語言(2)宗教) ... 0南洋文化區(東南亞文化區) 2黑人非洲文化區.

這兩本書分別來自允晨文化 和三民所出版 。

國立政治大學 民族學系 林修澈所指導 周士煌的 台灣民族學的發展與意義 (2021),提出東南亞宗教分佈關鍵因素是什麼,來自於民族學、台灣民族學、台灣學、台灣國學、學術史。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文學系 羅肇錦、陳廖安所指導 李長興的 漢藏語同源問題 (2021),提出因為有 漢藏語、同源詞、借詞、歷史比較法的重點而找出了 東南亞宗教分佈的解答。

最後網站东南亚佛教- 头条搜索則補充:佛教在自己的诞生地都已经衰败了,反而到了东南亚东亚那么盛行? ... 东南亚地方不大宗教信仰倒挺多,但为什么是佛教占据主导地位? ... 东南亚宗教分布图 · 东南亚佛.

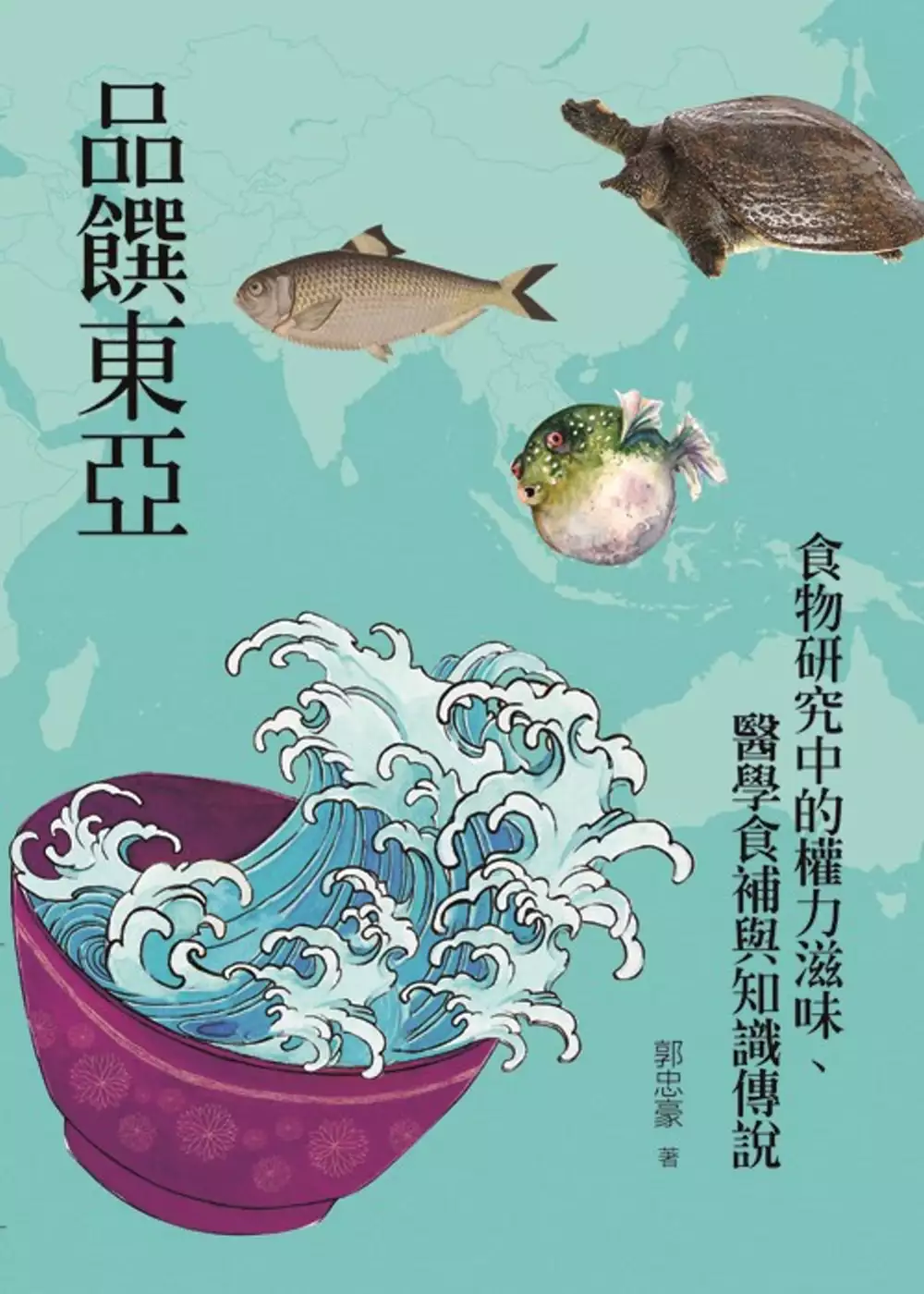

品饌東亞:食物研究中的權力滋味、醫學食補與知識傳說

為了解決東南亞宗教分佈 的問題,作者郭忠豪 這樣論述:

本書是郭忠豪博士多年的食物研究成果,透過豐富的史料與紮實的田野調查,提出耳目一新又具說服力的論點,是一本非常精彩的學術專著。 ——中央研究院 黃進興 院士 作者畢業於美國紐約大學,洞悉東西方食物研究議題,本身的豐富學養使其具備嚴謹學術研究的素質,以跨區域的宏觀架構探討食物背後反映的政治權力、醫療養生以及族群關係,非常值得一讀。 ——國立東華大學歷史學系 陳元朋 教授 本書透過「鰣魚」、「河豚」、「鱉」以及「三杯雞」,勾勒出近代臺灣、日本與中國在飲食文化上的互動與變遷。作者以嚴謹的研究方法,加上生動活潑的敘述,賦予食物研究嶄新的活力!——臺北醫學大學通識教育中

心 曾齡儀 副教授

東南亞宗教分佈進入發燒排行的影片

石室聖心大教堂Sacred Heart Cathedral坐落於中國廣州市一德路,是天主教廣州教區最宏偉以及中國其中一間最具特色的大教堂。教堂建於1863年,落成於1888年,歷時25年。由於教堂的全部牆壁和柱子都是用花崗岩石砌造,所以又稱之為石室或石室耶穌聖心堂、石室天主教堂,1996年被列為全國重點文物保護單位。1858年,兩廣地區的教務由澳門教區獨立出來,交由巴黎外方傳教會接管,成立粵桂監牧區,該會法籍會士明稽章(Bishop Philippe François Zéphirin Guillemin)獲教廷委任為首任宗座監牧。明稽章本人早於1848年10月來粵傳教,當時他已有要在廣州建立一間大教堂的設想。鹹豐一年(1851年)在當時的兩廣部堂旁邊購置房產,並建立了一間小教堂。鹹豐三年(1853年)開始與廣東地方當局談判建造教堂的有關事宜,但當時的談判並不順利。其後第二次鴉片戰爭爆發,英法聯軍攻陷廣州城,新城內靠近珠江的兩廣總督部堂被摧毀,當時的兩廣總督葉名琛被俘。戰後明稽章依據清廷所簽的《北京條約》中第六款「傳教士可在各省租買田地建造天主教堂」的規定,要求廣東地方當局歸還以前被充公的教堂屋宇,用作新教堂的用地。最終在當時駐紮廣州的法國海軍總兵Coupvent des Bois的軍事支持下,逼使兩廣總督勞崇光於1861年1月25日簽訂合約,將兩廣總督行署基址,永租給巴黎外方傳教會興建天主堂,面積為42畝6分6釐,每畝租金為1500文錢,1863年3月又再增租地17畝6分9厘。自此以教堂為中心,在北至大新路,南至賣麻街,東至白米巷,西至玉子巷的廣闊區域,逐步建立起孤兒院、育嬰院、聖心書院、明德女子中學、日新小學、聖方濟各小修院和中華無原罪聖母女修會等等附屬設施,形成教徒群集區和華南的天主教傳教中心。教堂的地基部分在1861年6月28日耶穌聖心節當日開工,在奠基儀式上,當時的法國駐廣州領事李天嘉男爵(Baron Gilbert de Trenqualye)和明稽章主教分別致辭。取自耶路撒冷的一塊石頭和取自羅馬的一千克泥土被放置於兩塊奠基石之下,以示基督教創立於東方之耶路撒冷,而興起於西方之羅馬之意,兩塊奠基石上分別刻有「Jerusalem 1863」和「Roma 1863」的字樣。石室教堂是全球數座全石構的哥德式教堂之一,建築面積為2924平方米,東西寬32.85米,南北長77.17米,中殿屋頂高28.2米,塔尖到地面高度為52.76米,是中國和東南亞地區最大的哥德式風格教堂,也是中國最大的石構建築。教堂的主要建築師是來自法國南錫的Léon Vautrin。石室教堂的正立面是仿照巴黎第七區的聖克羅蒂德教堂而建,而中殿和半圓形後殿的內部則是參照法國的圖勒大教堂,整座教堂而言是屬於19世紀興盛於歐洲的歌德復興式風格。由於教堂全部使用花崗石建成,而廣州並不出產花崗石,教堂用盡了當時從香港九龍的牛頭角及茶果嶺開採出來的大麻石。這些石用帆船運至廣州,再用人工打鑿,吊裝,粘合。建造過程經歷重重艱難,最初由兩位元法國建築工程師指揮,由於與本地工人語言不通,加上中國人從來沒有建造哥德式教堂的經驗,工程開展數年,僅壘起幾尺高的石塊,兩位法國建築師因水土不服,在開工兩年後提前回國,後來得一位到工地探望同鄉的廣東揭陽縣坪上鎮尖田村南門(一說為揭陽縣河婆鎮)建築工人(石匠)蔡孝留下擔任總管工,前後歷時25年,終在1888年完成。單單是開採用石,就已用了8年。石室聖心教堂正面是一對巍峨高聳的雙尖石塔,西側石塔裝置時鐘。教堂內有尖形肋骨高叉的拱形穹窿;合掌式的花窗欞分佈在正面大門上和四周牆壁。教堂的門窗均以紅、黃、藍、綠等七彩玻璃鑲嵌,既避免了室外強光射入,又使室內光線終年保持著柔和,形成慈祥、肅穆的宗教氣氛。在高處俯瞰整座教堂,會發現其像一個平放的拉丁十字架。教堂門外的石階梯原來是七級,後來由於多年積土和地面的抬高,現在實際上只看到五級階梯。

台灣民族學的發展與意義

為了解決東南亞宗教分佈 的問題,作者周士煌 這樣論述:

民族學ethnology研究「民族ethnos,及附著於其身的文化」,台灣的民族學,研究對象是台灣諸民族/民族集團:原住民族、客家、Lán-lâng/Holo、外省人。其中,學科傳統領域研究的首為台灣原住民族,在政策的支持下,客家研究亦開始展現成果。原住民族研究和客家研究,已有整體性「知識體系」的建構。台灣其餘民族的學問,則以民俗學或地方學來表達,其體系尚待發展。作為近代學術的民族學,在台灣有其特別的歷史發展過程。由日本治理台灣時,為了施政所進行的大規模調查、與稍後的學術研究開始,累積成果。國民政府來台之後,以誌書的編寫及審查圈錮地方知識份子,確立「以本土為地方」,以台灣為學科的練習場,並橫

殖入文獻學研究的中國邊疆民族史。民主化之後,台灣主體性漸漸展現,本土研究開始興盛,教育系統與學術系統對台灣的觀點也開始正常化。對自身生活環境的興趣,則以「地方學」的樣態出現。台灣為一多民族的國家,清楚了解諸民族及其文化,為「屬族」的學問,以國家的文化主體性為學問的對象,可以稱為「台灣學」。台灣學為「屬國」的學問,為台灣的國學,其核心應該為台灣的民族學。台灣學或國學的發展,尚待觀察,但並非空想。

反景入深林:人類學的觀照、理論與實踐(二版)

為了解決東南亞宗教分佈 的問題,作者黃應貴 這樣論述:

這本書並非是給一般初學者的入門書,而是論述筆者對於人類學的主觀看法,故並不是試圖以最容易理解的方式來介紹人類學,而是透過個人的親身體驗、反省、實做等,勾畫出筆者對於人類學的特殊理解或看法,比較接近畢梯(John Beattie)所寫的《異文化》(Other Cultures)或李區(Edmund Leach)的《社會人類學》(Social Anthropology),所以特稱之為《反景入深林人類學的觀照、理論與實踐》。故我鎖定的主要讀者為碩、博士班研究生或大學部高年級學生。 這裡所說的特殊理解或看法,主要是指個人因特定歷史情境下的成長過程與經驗,影響自己對於人類學

生涯的選擇,也影響了自己對於人類學研究對象、課題與解答方式的選擇。當然,研究對象本身的性質也會對研究課題與解答方式有所影響,但無可否認的,作為一個非西方文化下成長的人類學者,面對從西方所發展出來的學問,筆者還是無法否認西方人類學的優越性而不可避免地去學習、甚至接受其成果,並受到影響。唯這並不表示這接受是沒有選擇性的,事實上,正好相反;人類學知識的特色之一便是透過被研究對象的特性來反省並剔除已有知識理論中的文化偏見,特別是資本主義文化的偏見,而有所突破。這對於非西方文化下的人類學發展特別重要,因這有助於非西方社會的人類學在當地得以有效地發展。故本書明顯不同於西方人類學者所寫的導論之處,便是盡可能

突顯它如何剔除已有知識理論中文化偏見的知識特色。否則,我們只需好好翻譯一本西方學者的導論書便可。 其次,這本書在論述過程中,除了引用人類學古典的研究成果或民族誌例子外,將盡可能地加入華人的民族誌研究成果。這除了可增加讀者的熟悉感外,最主要的還是突顯出本地人類學家的關懷與累積,以及臺灣或中國地區各種社會文化的特性,有助於人類學知識在華人社會中生根,並作為華人人類學與國際人類學銜接的橋樑。雖然如此,筆者還是盡可能保留其他文化區重要的民族誌,以提醒讀者人類學所具有的全人類社會文化視野,正是建立在各文化區不同文化特色的掌握上。書中將以不同的字體及類似引用段落(以分隔線特別標示)來簡要記述某個民

族誌或某個研究的主要重點內容外,並標示其大概的地理位置,勾勒出不同人類社會文化的分佈。當然,這類重點內容均是筆者主觀選擇摘要的結果。其中外國人名、地名及書名,已有一般慣用的譯名者則沿用之,無慣用譯名者則另行翻譯,但為免讀者無法辨識,可參考書後的譯名對照表。 第三,為了便於讀者掌握每章的主要論點與討論,在每章開始,以另一種字體簡單摘要該章的主要內容,讓讀者更易掌握整章的討論。而所有章節與內容的選擇,多少反映出筆者心中「社會」與「文化」的圖像及個人的限制。特別是在外國語文能力上的限制,使得本書所指的國際學界,幾乎只有英語學界,即使包括英譯的其他語言著作。這限制只有待未來有人能夠克服,而寫出

更周延的作品來取代了。 第四,雖說本書是筆者個人對於人類學的看法,但在有限的篇幅內,不可能也不必要將筆者所理解的全部主要領域都涵蓋在內,只能選擇性地就書中提及的有限主題來談。像法律、藝術文學或美學、語言、都市、醫療或醫學等等多少已成為人類學分支,甚至已是有專業人類學刊物出版的領域,往往因個人相關知識的限制而不得不割愛。而各領域已有的研究成果所具有剔除既有知識理論上文化偏見的成就與影響力,以及其成果對於人類學其他領域的影響程度,更是筆者決定是否將其納入討論的主要依據。雖然如此,這些被選擇的主題或領域,往往是筆者已從事過相關的研究,在理解與掌握上得有某種程度的自信,但也容易帶入個人的偏見與

偏好。事實上,筆者引用的民族誌資料或研究成果,往往會選擇自己最熟悉的來詮釋與討論,而無法全面照顧到不同文化區與其他的人類學家,更難將臺灣及中國地區有趣的研究成果通通納入。這都是個人能力上不足所造成的限制。因此,筆者期望未來能有更完善或不同觀點的著作出現,以達到本書拋磚引玉的目的。 最後,除了謝謝謝國雄、黃宣衛、陳文德、林開世、林瑋嬪、王梅霞等對於各章分別所提的意見外,謝謝陳文德、鄭依憶、譚昌國等對於全書所提供的意見,也謝謝劉斐玟及林偉仁夫婦為本書所提供的書名、許婉容代為製作圖表與索引、以及王薇綺代為處理一些相關瑣務,更特別謝謝黃郁茜對於整本書所提供非常細緻而深入的修改意見及修飾。某個角

度來說,這本書已不只是筆者個人的作品,而包括了許多人的心血在內。另外,謝謝三民書局的劉振強董事長願意出版此套叢書,並謝謝筆者在做與此書內容相關課題的演講與討論時的聽眾,因他們的回應讓筆者有更深一層的領悟。最後,謝謝這本書的讀者,因願意寫這樣一本吃力不討好,而在學術界又不見得會算成成績的書,主要還是工作了三十年之後,愈來愈被它新的挑戰所吸引,卻離解答也愈來愈遠。唯一能做的就是讓自己沒有解答的問題與困惑,留給後面的人來解答與超越,也讓這咀嚼後餘味無窮的人類學知識能繼續吸引人加入。若沒有讀者,筆者懷疑這本書是否會誕生?更懷疑它存在的意義何在?

漢藏語同源問題

為了解決東南亞宗教分佈 的問題,作者李長興 這樣論述:

歷史比較語言學是研究語言之間是否具有發生學關係及其演變過程的一種歷史語言學,旨在建立語言間的親屬關係及系屬劃分,並重建原始母語,探索出語言自母語分化後的演變規律與方向。其所利用的研究方法是歷史比較法,是透過比較語言或方言間的差異,透過語音對應規律確定同源詞,重建原始語言音系,並找出從原始語言演變至後世親屬語言的演化規律。第一章敘述漢藏同源歷史比較所需的材料跟方法以及介紹漢藏比較近50年來的研究成果跟所遇到的困境。第二章則首先介紹漢藏語言系屬劃分的不同觀點以及介紹多家學者對於原始漢藏語性質的看法,其次嘗試以漢語書面文獻材料所考證的音類成果以及周秦兩漢時期的借詞對音規律去觀察、構擬上古漢語音系,

探討上古漢語音系的聲母系統及韻母系統面貌,進而上溯至原始漢語音系。透過歷史比較法建構原始藏緬語音系。第三章則從原始漢藏語的歷史比較背景入手,本文主要運用借詞在貸入諸親屬語言內部無法形成整齊的語音對應規律原則來判別漢藏語間的同源詞跟借詞區別,透過實際舉例操作進行漢藏語同源詞跟借詞的鑑別,凡符合這條鑑別原則的皆為借詞。在從多個面向探討漢藏語言的語言現象後,提出6條關於鑑別漢藏語同源詞跟借詞的原則。第四章則透過漢藏比較尋覓漢藏同源詞,1074個比較詞項的歷史比較尋覓到22個漢藏同源詞。第五章則從藏緬語言的形態進行歷史比較,得出藏緬語言可溯源至原始藏緬語時期的僅使動態、肢體與動物名詞前綴、反義詞前綴三

個形態,再與上古漢語的形態進行比較。本文針對漢藏語同源的相關議題進行討論,希望能夠解決長期圍繞漢藏語言是否同源的爭議,內容包括漢語古音的重建、古代漢語是否具有形態、同源詞表的選擇、語言分化時的共同創新、漢藏間是否具有嚴整的語音對應規律、類型是否轉換、多音節與單音節等問題重新探索,從具體的語言探索語言的發展,從歷史的比較重建語言的音系。本文在進行漢藏比較前,先利用漢語書面文獻材料(以諧聲及詩韻為主,佐以通假、又音、詩韻、聯綿詞等綜合運用)重建漢語的原始形式,排除後起詞項,繼以藏緬語言書面文獻及活語言材料進行跨級比較,重建藏緬語言的原始形式,最後進行比較詞項的漢藏比較。

東南亞宗教分佈的網路口碑排行榜

-

#1.穆斯林第一大國印尼過去十年基督宗教人口增長至近三千萬人

世界第四人口大國印尼,是世上擁有穆斯林人口最多的國家,這個有2.72億人口居住的群島國家,高達87%人口信奉伊斯蘭教;同時,印尼也有全東南亞最大的 ... 於 ct.org.tw -

#2.【懶人包】東南亞宗教分佈 - 自助旅行最佳解答

東南亞宗教分佈. 發布時間: 2022-05-01. 推薦指數: 3.010人已投票. 關於「東南亞宗教分佈」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論: ... 於 utravelerpedia.com -

#3.臺靈地理数量

(4)結論:透過以上的說明,我們可以了解宗教是文化的核心部份。 ... 世界文化區的分布:(分區依據:(1語言(2)宗教) ... 0南洋文化區(東南亞文化區) 2黑人非洲文化區. 於 347.com.tw -

#4.东南亚佛教- 头条搜索

佛教在自己的诞生地都已经衰败了,反而到了东南亚东亚那么盛行? ... 东南亚地方不大宗教信仰倒挺多,但为什么是佛教占据主导地位? ... 东南亚宗教分布图 · 东南亚佛. 於 m.toutiao.com -

#5.東南亞遠比其他區域顯著地展現了全球化的希望和危機

東南亞 由11個國家組成,這些國家在空間分布、人口、文化特質、經濟和社會發展程度上有很 ... 舉例來說,越南的傳統宗教信仰和哲學信仰都以大乘佛教和儒家文化為中心。 於 www1.geo.ntnu.edu.tw -

#6.东南亚宗教观:佛教为什么在中南半岛占据优势? - 网易

文莱是典型的伊斯兰教君主制国家,伊斯兰教不仅为国教,而且该国还不断强化其教义在社会治理中的作用。 (马来西亚信仰伊斯兰教). 4、从地域分布上来看, ... 於 www.163.com -

#7.菲律宾:伊斯兰教曾占优势,为何却最终变成天主教国家?

东南亚 各国的主体宗教地图. 菲律宾的穆斯林主要集中其南部靠近印尼的地方,如棉兰老岛和苏禄群岛,基督教则分布在中北部的广大地区。 於 new.qq.com -

#8.仁武國中學年度學期社會範圍: 國二下年班座號: 姓名: 一

下圖. 為東南亞宗教分布圖。請問:圖中甲、乙、丙三地居民. 主要的宗教信仰為何? (A)伊斯蘭教、天主教、 ... 於 www.rwm.kh.edu.tw -

#9.东南亚宗教分布图- 搜狗图片搜索

宗教 ; 人种; 分布图; 国教; 非洲; 世界宗教; 失落; 高棉帝国; 古城; 图解; 信教; 下列; 分布. 筑野异域的幽香 · 为何穆斯林世界,没有产生发达国家这3点是主要原因 ... 於 pic.sogou.com -

#10.東南亞宗教分布圖、東亞國家、as國家在PTT/mobile01評價與 ...

東南亞 主要宗教信仰分布圖. BACK. 西方殖民的影響. 16世紀後∵新航路發展→西方殖民勢力陸續入侵→葡、西、荷、英、法、美陸續建立殖民地→攫取經濟利益+帶來基督教 ... 於 homesale.reviewiki.com -

#11.世界三大宗教中,主要分布在东亚、东南亚和南亚的斯里兰卡的 ...

本试题“世界三大宗教中,主要分布在东亚、东南亚和南亚的斯里兰卡的是教。美国的最大城市和最大海港是。” 主要考查您对. 世界的语言和宗教. 美国. 等考点的理解。 於 m.haoskill.com -

#12.南向, 面對東南亞| 誠品線上

快速變動的東南亞,在本世紀初,人口已經暴增至全球人口的8%,在二十世紀末的亞洲 ... 運動的出現和勝利,社會變遷的影響,以及宗教、少數民族和移民群體的關鍵影響。 於 www.eslite.com -

#13.東南亞人口主要信奉什麼宗教,東南亞信仰什麼宗教 - 就問知識人

東南亞 人口主要信奉什麼宗教,東南亞信仰什麼宗教,1樓因緣法在東南亞, ... 在東南亞,佛教是第一大宗教。 ... 人口多分佈在平原和河口三角洲地區。 於 www.doknow.pub -

#14.東南亞首頁

學力指標一認識東南亞的位置與範圍 ... 分布區. 東印度群島. 中南半島、菲律賓群島. 緯度. 赤道兩側. 6°N~23.5°N ... 4-2說出各宗教、文化在東南亞的影響 於 www.tlsh.tp.edu.tw -

#15.中華文明在東南亞輸給了誰? | Zi 字媒體

事實上,我們比照東南亞的人口分布、民族分佈、宗教分佈等來看,東南亞由七大區域組成:緬甸、湄公河流域、北部越南、海峽區、爪哇與蘇門答臘島、 ... 於 zi.media -

#16.傣族:在东南亚国家及其相互交往中举足轻重 - 中国民俗学会

基于其特殊的地理分布和民族宗教历史与文化,以及当前中国周边特殊的民族问题和国际关系,研究傣族这一跨境民族具有历史和现实的双重意义。 一、傣族的分布情况 (一)人口和 ... 於 www.chinafolklore.org -

#17.东南亚的伊斯兰教:现状与特点

本文在对东南亚地区伊斯兰教的现状进行扼要介绍的基础上,分别从分布及发展、宗教特色、政治性等方面探讨东南亚地区伊斯兰教的一些内在特点,指出伊斯兰教已经对 ... 於 rdbk1.ynlib.cn -

#18.東南亞各國禱告文

這地區有世界最多的穆斯林和世界最多的佛教寺廟,同時也有充滿生命力委身宣教的教會。雖然各國的宗教、種族、文化大不相同,但這幾國的人民對彼此都不陌生,大家透過工作、 ... 於 www.kp24-newway.com -

#19.【圖書】橫渡孟加拉灣: 浪濤上流轉的移民與財富,南亞‧ 東南亞 ...

根據考古學研究,印度(India)、和東南亞之間的珠石交易,早在西元年前許久以前 ... 朱羅王國商人與印度教徒到此做生意與傳播宗教的痕跡,也帶來此地第一次的繁榮期。 於 tiprc.cip.gov.tw -

#20.【轉角.世界佛教村】東南亞、南亞:激進的佛教 - 法鼓文化

劉宇光(上海復旦大學哲學學院宗教學系副教授、復旦佛教研究團隊主任) ... 在上述地理分布東邊的寮、柬二國,於十九世紀中期成為法國殖民地;西邊的緬甸及南方的蘭 ... 於 www.ddc.com.tw -

#21.神乎其技:菲律賓的信仰療法文化

菲律賓雖屬東南亞地區的國家,然而卻因其歷史上長期受西方國家殖民統. 治的結果,導致菲律賓許多的民俗風情及文化習慣 ... 菲律賓宗教信仰的人口分佈情形大致如下:. 於 tcps.ntu.edu.tw -

#22.全球化格局中的东南亚穆斯林 - 山东大学移民研究所

与此伴生的是: 崛起的穆. 斯林中间阶层与庞大的贫困阶层并存; 穆斯林国家的宗教与世俗之争错综复杂;. 穆斯林少数民族的抗争有深层的文化原因; 区域化抑制了分离主义运动, ... 於 www.ims.sdu.edu.cn -

#23.菲律賓宗教,菲律賓人的信仰是天主教?基督教?還是伊斯蘭教?

菲律賓宗教,菲律賓人信仰什麼宗教呢? ... 的小島,當初阿拉伯人因為商業擴大在14世紀的時候將伊斯蘭教傳入東南亞,目前尚有約5%的菲律賓人信奉。 於 www.wegoedu.com.tw -

#24.儒家圈越南佛教菲律宾基督教马来西亚印尼伊斯兰教 - YouTube

003 东南亚 国家的 宗教分布 地理 分布 ,儒家圈越南佛教菲律宾基督教马来西亚印尼伊斯兰教. 233 views Sep 13, 2020 https://twitter.com/xiaohe1232 … ... 於 www.youtube.com -

#25.東南亞

... 氣候的降水季節分布. 位置. 東南亞因為什麼關係呈現多元文化的特色 ... 菲律賓受________殖民影響,天主教為主要的宗教 ... 東南亞那些國家有石油和天然氣的分布. 於 quizlet.com -

#26.各國風情介紹- 產業外籍 - 盛華人力資源

泰國Thailand. 是東南亞的君主立憲制國家,首都及最大城市為曼谷。 ... 宗教: 泰國是世界上知名的佛教國家之一,大多數泰國人信奉佛教,佛教徒佔全國人口95%以上。 於 senhua.com.tw -

#27.族群與宗教何以長期主宰大馬政治?|地理看世界 - 香港01

... 東南亞疫情升溫之際,也將該國暗湧的政治鬥爭重新帶回國際視野——現任. ... 馬來半島殖民時期的錫礦和橡膠種植園分布圖,大馬首都吉隆坡就是以錫礦 ... 於 www.hk01.com -

#28.國立關西高中104學年度第二學期第一次段考試題高二甲乙地理 ...

菲律賓和新加坡同為東南亞國家,然而前者幾乎每年都會遭到颱風的威脅,後者則少見該自然 ... 其中又以宗教信仰的差異所造成的衝突最為明顯,圖為南亞地區的宗教分布。 於 www.khsh.hcc.edu.tw -

#29.國中_地理_23-1-1 亞洲區域劃分(如東北亞、東南亞…等) - 學習吧

相關推薦影片 · 國中_地理_世界風情─亞洲【翰林出版_九上_第一章西亞與中亞】 · 國中_地理_20-5-2 建築形態 · 國中_地理_20-5-1 主要 宗教分布 · 國中_地理_23-2-3 東北亞氣候. 於 www.learnmode.net -

#30.東南亞宗教分布圖的評價費用和推薦,EDU.TW - 教育學習補習 ...

東南亞 主要宗教信仰分布圖. BACK. 西方殖民的影響. 16世紀後∵新航路發展→西方殖民勢力陸續入侵→葡、西、荷、英、法、美陸續建立殖民地→攫取經濟利益+帶來基督教 . 於 edu.mediatagtw.com -

#31.最常見的世界宗教是什麼?

佛教擁有大約3.6 億名追隨者,位列第四,位於基督教,伊斯蘭教和印度教之後。 佛教起源於印度。 它在斯里蘭卡和東南亞大部分地區(泰國,緬甸,老撾和柬埔寨)以其傳統形式 ... 於 www.gotquestions.org -

#32.东南亚宗教对我国对外发展战略的影响_学术前沿 - 人民论坛

南传佛教在中国宗教分布格局中处于区位劣势,但从全球宗教信仰版块来看,南传佛教的区位“劣势”却能成为我国与东南亚发展战略格局中的宗教力区位优势。 於 www.rmlt.com.cn -

#33.東南亞設計美學研究(一):美學的脈絡,歷史與文化成分

東南亞宗教 上的新紀元,前一時段是佛教與印度教在東南. 亞興盛的起點,後一時段是回教在群島區興盛的起點。 ... 元前七世紀至五世紀,而其主要分佈地卻集中於雲南洱海. 於 libap.nhu.edu.tw -

#34.溫哥華 - 立人高中

獨立時疆界的劃分方式(C)新加坡以英語為主要語言(D)內陸及離島地區居民宗教信仰為多神教 ... 右圖為東南亞地區氣候分布圖,請根據右圖回答以下問題:. 於 www.lzsh.tc.edu.tw -

#35.國二地理東南亞 - Quizizz

世界主要宗教有基督教、佛教、印度教和伊斯蘭教。下表為2010年上述各宗教的信仰者在世界各地分布的百分比,表中何者為穆斯林? 於 quizizz.com -

#36.首頁> 宗教知識+ > 宗教稱謂> 穆斯林 - 全國宗教資訊網

伊斯蘭教為全球第二大宗教之一,穆斯林遍佈全世界,目前大約有17億穆斯林,佔全地球人口的25%,主要分佈在南亞、東南亞、非洲、阿拉伯半島以及中東地區,在歐美地區 ... 於 religion.moi.gov.tw -

#37.东南亚的宗教分布_哔哩哔哩(゜

Flash未安装或者被禁用. 东南亚 的 宗教分布. 1129次播放· 0条弹幕· 发布于2020-06-25 11:35:38. 人文 伊斯兰教 东南亚 佛教 宗教 南传佛教. UP相关视频. 於 www.bilibili.com -

#38.東南亞基本歷史文化、宗教結構簡介

東南亞 地區深刻地受到世界四大文化體系-印度、中國、伊斯蘭、西洋的影響。首先,最早對東南亞產生影響的是印度文化,印度文化中的宗教(尤其印度教、佛教)、語文、風俗 ... 於 web.nchu.edu.tw -

#39.第一章亞齊的背景

與穆斯林有某種程度上的宗教情結,曾在此活躍的阿拉伯人、波斯人及印度的穆 ... 古占語與古馬來語相近,分佈在東南亞,是古占婆國的語. 於 ah.nccu.edu.tw -

#40.印尼宗教分布– 印尼宗教信仰 - Airbereak

印尼規定民眾須有宗教信仰,官方認定伊斯蘭,基督教、天主教、印度教、佛教及孔教為合法宗教。印尼憲法保障信仰 ... 另外在東馬沙撈東南亞宗教分布圖- Labelled ... 於 www.airbereak.co -

#41.東南亞地理-知識百科-三民輔考 - 3people.com.tw - /

加上東南亞地區宗教多元,當地建築均揉合了印度教與傳統信仰的色彩,並可以看出兩大王朝興衰與 ... 為世界第二大宗教,分布於孟加拉和巴基斯坦,常與印度教徒衝突。 於 www.3people.com.tw -

#42.印菲文化特展

東南亞 位於亞洲的東南部,係由中國以南、印度以東、以及澳洲以北所共同圈圍出的廣大區域。 ... 若以世界性宗教為分,則可將此地區劃為:南傳佛教大陸(Theravada mainland) ... 於 www3.nstm.gov.tw -

#43.10028395d1c40be08d86.doc

東南亞自古深受中國、印度及西亞文化的影響,近代又受西方國家殖民,宗教與生活呈現多元性。下圖為東南亞宗教分布圖。請問:圖中甲、乙、丙三地居民主要的宗教信仰為何 ... 於 exam.naer.edu.tw -

#44.地理科張麗花、彭佳偉 - 龍騰文化

63 東南亞. 該石碑豎立地點的所在國家,目前其國民最主要的宗教信仰為何? ... 出處:龍騰版高中地理2 第2 章人口分布與人口遷移、地理3 第4 章東南亞(一). 於 www.ltedu.com.tw -

#45.東南亞文化區- 翰林雲端學院

分布 範圍:東南亞。 主要語系:漢藏、南島語系。 主要宗教:多元(如佛教、伊斯蘭教、印度教、基督教等)。 特徵:為不同民族接觸帶,過渡色彩濃厚,曾為殖民經濟區。 於 www.ehanlin.com.tw -

#46.單元6 東南亞與南亞

(1)1980年代,因美、日及歐洲各國投資,東南亞各國利用其優勢—眾多且廉價的 ... 印度教是南亞最主要的宗教;伊斯蘭教分布在巴基斯坦和孟加拉;佛教分布在斯里蘭卡. 於 ntss.fsjh.ilc.edu.tw -

#47.20210421210543_題目卷

中南半島受到外來文化的影響,境內多數國家主要以下列何種宗教信仰為主? (A)伊斯蘭教(B)基督宗教(C)印度教(D)佛教。 東南亞受到外來文化的影響極為明顯。 於 www.grjh.ntpc.edu.tw -

#48.U3 東南亞

主辦者曾擔心有些與會國可能會因宗教信仰,而無法達成共識。 ... 解析:此種作物的分布地都在東亞、東南亞國家,可以推測出應是季風亞洲地區的盛行作物,故選(D)稻. 於 www.dssh.tyc.edu.tw -

#49.淺析東南亞地區的宗教信仰問題 - 每日頭條

淺析東南亞地區的宗教信仰問題 · 1、以佛教為主的區域——越南、柬埔寨、寮國、泰國、緬甸和新加坡,其中越南、新加坡為大乘佛教、道教與儒教信仰區; · 2、以 ... 於 kknews.cc -

#50.东南亚人口与宗教 - 西安思源学院

东南亚 人口与宗教 ... 人口多分布在平原和河口三角洲地区。 ... 【基督教】教派(3%),其他(菲律宾原始信仰、【大乘佛教】、【犹太教】和无宗教者)(5%) 於 home.xasyu.cn -

#51.東南亞基本都是佛教國家,馬來西亞和印尼為何選擇了伊斯蘭教?

新加坡政府推行宗教信仰自由政策,但實際上對宗教有非常嚴格的管控。 ... 而東南亞佛教分布的特點,在中南半島上以小乘佛教為主,在島國以大乘為主, ... 於 www.ifuun.com -

#52.东南亚地区的主要宗教是什么?基督教进入东南亚该如何去传!

东南亚 中,泰国,老挝,柬埔寨,缅甸,越南的主要宗教是佛教,其中泰,老,柬,缅主要是小乘佛教,而且还是国教,教徒分布全国,很少有其它宗教如 ... 於 www.vdafdga.cn -

#53.東南亞宗教觀:佛教爲什麼在中南半島占據優勢? - 人人焦點

02東南亞各個國家宗教信仰概況 ... 4、從地域分布上來看,佛教和伊斯蘭教的分布很有意思:佛教在中南半島的國家中傳播並 ... 東南亞宗教分布圖). 於 ppfocus.com -

#54.國際宗教自由報告:2019年台灣部分- 美國在台協會

西藏佛教僧侶再次反應無法以宗教工作為由取得居留簽證,當局表示,持旅行證件而非護照的外籍人士,在申請 ... 台灣的外籍勞工人數估計有711,000人,主要來自東南亞。 於 www.ait.org.tw -

#55.〖來日旅行|中南半島Indochina Peninsula〗深度旅行-宗教發展

婆羅門教早在西元前就因與印度貿易而傳入,是最早傳入東南亞的宗教,深刻影響中南半島的 ... 各種宗教在中南半島的分佈範圍也大致底定,直至今日。 於 fishbobo.wordpress.com -

#56.二年級社會領域——地理教學活動設計

1-4-6 分析交通網與水陸運輸系統的建立如何影響經濟發展、人口分布、資源交流與當地居民的生活 ... (2)中南半島的文化與宗教特徵。 ... 看圖:觀察東南亞宗教分布圖。 於 www.945enet.com.tw -

#57.東南亞宗教分布圖 :: 加油地圖

東南亞宗教分布 圖 琅橋在哪裡 振興路站加油站 新竹峨眉景點 峨眉湖美食 高樹火車站 屏東客運高樹站 大港橋附近美食 高都汽車董事長. 相關資訊整理 ... 於 twcpc.moreptt.com -

#58.菲律賓:伊斯蘭教曾占優勢,為何卻最終變成天主教國家?

東南亞 各國的主體宗教地圖. 菲律賓的穆斯林主要集中其南部靠近印尼的地方,如棉蘭老島和蘇祿群島,基督教則分布在中北部的廣大地區。 但其實在5個世紀之前,菲律賓的中 ... 於 www.9900.com.tw -

#59.思考兩岸的「南向」人脈 探索東南亞華人的角色

已是目前全球海外華人分布人數最多的區域,對於東南亞華人的多元與特 ... 上),該國並明定人民必須在個人的身分證上載明其宗教信仰,印尼政府. 於 www.mjib.gov.tw -

#60.东南亚 - 快懂百科

1地理位置2地形地貌港湾和海峡火山半岛和岛屿山峰河流. 3气候热带风光分布4自然资源矿产资源热带经济作物粮食作物. 5人口宗教人口宗教6国家7经济发展与问题经济差异. 於 www.baike.com -

#61.東南亞信仰什麼教? - 雅瑪知識

東南亞 中,泰國,老撾,柬埔寨,緬甸,越南的主要宗教是佛教,其中泰,老,柬,緬主要是小乘佛教,而且還是國教,教徒分佈全國,很少有其它宗教如 ... 於 www.yamab2b.com -

#62.穆斯林大國印尼,為何不會變成伊斯蘭國家? | 黃宗鼎

主導遊行示威的極端穆斯林組織,顯然想要藉由撩撥種族主義與宗教矛盾, ... 便已傳入印尼,不過一直要到15世紀以後,伊斯蘭勢力方才在東南亞生根。 於 opinion.cw.com.tw -

#63.[東南亞研究]宗教對當代東南亞政治的影響初探 - 壹讀

雖然絕大多數東南亞國家實行政教分離的政策,但宗教對當代東南亞各國政治仍舊 ... 教)、錫克教和道教等在東南亞也有分布,原始宗教在東南亞仍然很盛行, ... 於 read01.com -

#64.國二第四冊東南亞南亞補充資料~上課講義 - 地理教室,無國界

東南亞宗教分布 圖. (四) 經濟發展. 1. 熱帶栽培業. (1) 發展條件:過去殖民帝國利用東南亞溼熱的氣候、充足的【勞工 】、便利的【海運 】,發展熱帶 ... 於 lovegeo.blogspot.com -

#65.9張圖表看印尼:人口排名世界第4的「千島之國」,你認識多少?

印尼作為東南亞人口最多的國家,約有2.5億人,現為東南亞最大經濟體。 ... 「信仰要我們愛彼此」多元宗教包容的故事,一幕幕在印尼上演. 於 www.thenewslens.com -

#66.【陈才俊】基督宗教在东南亚的传播与现状 - 哲学史

16 世纪的宗教改革运动, 又导致新教从天主教中分化出来,正式形成基督宗教的三大教派。如以信仰人数和分布地域而言, 基督宗教则系当今世界上最大的宗教。1492 年, ... 於 www.zhexueshi.com -

#67.东南亚(亚洲东南部地区)_百度百科

3 气候; ▫ 热带风光; ▫ 分布; 4 自然资源; ▫ 矿产资源; ▫ 热带经济作物; ▫ 粮食作物. 5 人口宗教; ▫ 人口; ▫ 宗教; 6 国家; 7 经济; ▫ 发展与问题. 於 baike.baidu.com -

#68.佛教是最和平的宗教?你聽過佛教極端主義嗎?舉槍迫害穆斯林 ...

在大眾心中,佛教是倡議不殺生的宗教。在西方,由第十四世達賴喇嘛到一行禪師,都是和平、非暴力的文化象徵。然而,佛教極端主義在東南亞和南亞地區快速崛起,威脅當地 ... 於 www.storm.mg -

#69.您需要知道的, 康軒都為您準備好了!

Q1 為什麼教材要將「東南亞、南亞」合併講述? ... Q2 為什麼以1節的篇幅講述「南亞、東南亞的文化多元性如何形成」? 6 ... 1-3-23 東南亞宗教分布圖. 於 j108in.knsh.com.tw -

#70.東西文化的接觸與- 區域發展南亞

有顯著的季節與空間分布差異(圖A-3)。 ... 圖A-9 南亞主要宗教分布圖. 金廟與錫克教徒(印度). 伊斯蘭教 ... 例如印度教傳布到東南亞,佛教則流行於東亞、東南亞等1. 於 www.openclass.chc.edu.tw -

#71.高二自然組地理題目.docx

印度境內雖然語系、種族分歧,但近千年來卻少有嚴重的內戰發生,主要的原因與下列哪一種宗教信仰分布最廣有關? (A)印度教(B)佛教(C)耆那教(D)錫克教。 於 www.pttsh.ttct.edu.tw -

#72.東南亞宗教分布圖- 標籤圖表 - Wordwall

Drag and drop the pins to their correct place on the image.. 佛教, 基督宗教, 伊斯蘭教, 印度教. ... 東南亞宗教分布圖. 共用 共用. 由Summertea0527. 於 wordwall.net -

#73.20210421175334_題目卷 - 基隆市中山高中|

(A)宗教信仰(B)礦產開發 (C)語言文字(D)熱帶栽培業。 ... (A)地控麻六甲海峽(B)主要民族為華人(C)國土面積廣大(D)東南亞經濟最發達國家。 於 csjh.kl.edu.tw -

#74.东南亚- 维基百科,自由的百科全书

东南亚 民族以南岛民族与马来族占主导位置,区域内居民多信奉伊斯蘭教与佛教,其它如基督宗教,包括印度教與泛靈論相關宗教等也存在于此区域内。印尼是全球穆斯林最多的 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#75.名家筆陣:認識宗教文化有助投資 - 東方日報

東南亞宗教 信仰分布. 新正頭,祝大家投資有道!萬事亨通!漢人有過春節習俗,香港信眾有除夕夜往黃大仙祠上「頭炷香」習慣,以虔誠之心換來祝福保佑, ... 於 orientaldaily.on.cc -

#76.东南亚- 中文维基百科【维基百科中文版网站】

东南亚 (英语:Southeast Asia,缩写:SEA),是亚洲的一个地區,由中國以南、印度以 ... 教与佛教,其它如基督宗教,包括印度教與泛靈論相關宗教等也存在于此区域内。 於 wiki.hk.wjbk.site -

#77.另據凌純聲敎授的研究,東南亞許多古文化特質,如洗骨葬,于澗

骨葬及其環太平洋的分佈, 東南亞古文化發凡等篇;A. L, Kroeber 對此事 ... 不會招致馬來人或別的民族眼紅;其次,回教和佛教的宗教情操多少使他們和. 馬來人較易於接近, ... 於 www.ios.sinica.edu.tw -

#78.私立正義高中109 學年度下學期第一次段考高二社會組地理科試題

東南亞 及南亞的某些國家利用地形優勢,積極發展水力發電,販售給他國來賺取外匯。 ... 右圖是澳洲2019 年12 月野火燃燒分布圖。 ... 右圖為東南亞宗教信仰的分布圖。 於 www.cysh.khc.edu.tw -

#79.東南亞十一國

東南亞 主要宗教信仰分布圖. BACK. 西方殖民的影響. 16世紀後∵新航路發展→西方殖民勢力陸續入侵→葡、西、荷、英、法、美陸續建立殖民地→攫取經濟利益+帶來基督教 ... 於 www.ylsh.mlc.edu.tw -

#80.原创菲律宾:伊斯兰教曾占优势,为何却最终变成天主教国家?

东南亚 各国的主体宗教地图. 菲律宾的穆斯林主要集中其南部靠近印尼的地方,如棉兰老岛和苏禄群岛,基督教则分布在中北部的广大地区。 於 www.sohu.com -

#81.“一带一路”视域下东南亚宗教文化因素的思考 - 中州期刊联盟

东南亚 是我国实施“一带一路”倡议的重要地区,宗教对东南亚国家的社会生活有深刻 ... 在“一带一路”沿线的东南亚国家中,宗教有着非常完整的分布格局。 於 www.zzqklm.com -

#82.东南亚- 维基百科,自由的百科全书

东南亚 分為兩個區域,陸域為中南半島,包括柬埔寨、寮國、緬甸、越南、 ... 是最大的宗教,該地區共有2.4億人(40%的當地人口)爲穆斯林,主要分佈在 ... 於 news.allauction.live -

#83.論鄭和與東南亞伊斯蘭教

東南亞 是東南海上交通的中繼與樞紐,自古即受東西文明影響與外來宗教傳. 入的影響。 ... 南亞,尤其印(尼)、馬(來西亞)地區屬「馬來民族」分布的「馬來世界」7地理範. 於 fguir.fgu.edu.tw -

#84.东南亚宗教问题的治理措施分析(上) - 缅华网

东南亚 几乎每个国家都是多元宗教国家。按照信仰划分,东南亚国家大体可以分为以下几种类型:以南传佛教为主要信仰的柬埔寨、老挝、泰国、缅甸 ... 於 mhwmm.com -

#85.东南亚大部分信仰什么教- 紫竹知识网

by 东南亚的宗教信仰 at 2022-05-07 06:08:15 ... 宗教是佛教,其中泰,老,柬,缅主要是小乘佛教,而且还是国教,教徒分布全国,很少有其它宗教如伊斯兰,基督教, ... 於 www.zizhuzhishi.com -

#86.世界地理

東南亞宗教分布 圖. 2009/12/3. 83. 一、東南亞. 東南亞-經濟發展. 熱帶栽培業. ➢定義:在溼熱氣候區進行的一種商業性農業活動. 於 www.leisure.cyut.edu.tw -

#87.泰國簡介- 認識泰國 - 泰國觀光局

泰國前名暹邏,位於中國和印度間中南半島之心臟地帶。舉國上下尊崇佛教。多個世紀以來,一直是東南亞地區宗教、文化和多個民族的匯集地。泰國面積約五十 ... 於 www.tattpe.org.tw -

#88.第七章東南亞(一)中南半島 - 南英商工

印度對中南半島各國文化的影響主要表現在: (A)族群血統(B)宗教信仰(C)生產技術(D) ... 陸分布。 解答. C. 解析. 東南亞地區在迎風坡處雨量明顯多於背風坡處,因此雨量 ... 於 www.nyvs.tn.edu.tw -

#89.东南亚文化有什么特点? - 地球知识局的回答- 知乎

事实上,我们比照东南亚的人口分布、民族分布、宗教分布等来看,东南亚由七大区域组成:缅甸、湄公河流域、北部越南、海峡区、爪哇与苏门答腊岛、菲律宾、东南岛屿。 於 www.zhihu.com -

#90.印度及西亞文化的影響,近代又受西方國家殖民,宗教與生活..

東南亞自古深受中國、印度及西亞文化的影響,近代又受西方國家殖民,宗教與生活呈現多元性,圖(二) 為東南亞宗教分布。請問:圖中甲、乙、丙三地居民主要的宗教信仰 ... 於 yamol.tw -

#91.座號

地理科---東南亞. 東南亞中國稱本區為____;西方人稱____。 ... 宗教分布 小乘佛教:泰、緬、寮、柬 伊斯蘭教:馬、汶、印、南菲 →→→. 於 www.sggs.hc.edu.tw -

#92.東南亞文化有什麼特點? - GetIt01

事實上,我們比照東南亞的人口分布、民族分布、宗教分布等來看,東南亞由七大區域組成:緬甸、湄公河流域、北部越南、海峽區、爪哇與蘇門答臘島、菲律賓、東南島嶼。 於 www.getit01.com -

#93.東南亞南亞

印度教是南亞最主要宗教;. 伊斯蘭教分布在孟加拉和巴基斯坦;. 佛教分布在斯里蘭卡。 Page 39. 泰姬瑪哈陵. 為印度蒙兀兒王朝國王沙 ... 於 jhgeo8.files.wordpress.com -

#94.緬甸- OMF Taiwan Home Council

主要宗教分佈佛教:77.9 %% 原始宗教:8.1% 基督教(廣義):8.2 %% 回教:4.8 %. 緬甸是有最多豐富資源的東南亞國家之一,但經過50年軍政府的統治,緬甸仍然是世界最窮 ... 於 omf.org -

#95.這國穆斯林人口最多?帶你了解全球穆斯林人口排行TOP 5

伊斯蘭教是僅次於基督教的世界第二大宗教,擁有18億信徒(穆斯林),超過世界人口的23%, ... 印度尼西亞,通稱「印尼」,為人口約2.5億的東南亞國家。 於 blog.tiandiren.tw -

#96.東南亞-政治經濟與宗教的角力場 - 上報Up Media

二○一二年之前分布於緬甸的羅興亞族人口,目前有三分之二待在孟加拉,他們大多住在沿著邊境蔓生、環境惡劣的臨時庇護所,那裡是現今世界上規模最大的難民 ... 於 www.upmedia.mg -

#97.什麼是伊斯蘭教,以及我們該關注穆斯林的兩大理由

伊斯蘭教為目前世界前三大宗教,我們期待透過重新認識伊斯蘭教與穆斯林, ... 目前台灣在地的穆斯林人口數為六至七萬人,大多分布在台北、桃園、台中、高雄四處。 於 one-forty.org -

#98.東南亞主要宗教有哪些,求東南亞國家和所對應的宗教

東南亞 主要宗教有哪些,求東南亞國家和所對應的宗教,1樓黑薔薇龍伊斯蘭教印尼,馬來西亞,汶萊天主教菲律賓,東帝汶儒教新加坡小乘佛教泰國,寮國, ... 於 www.diklearn.com