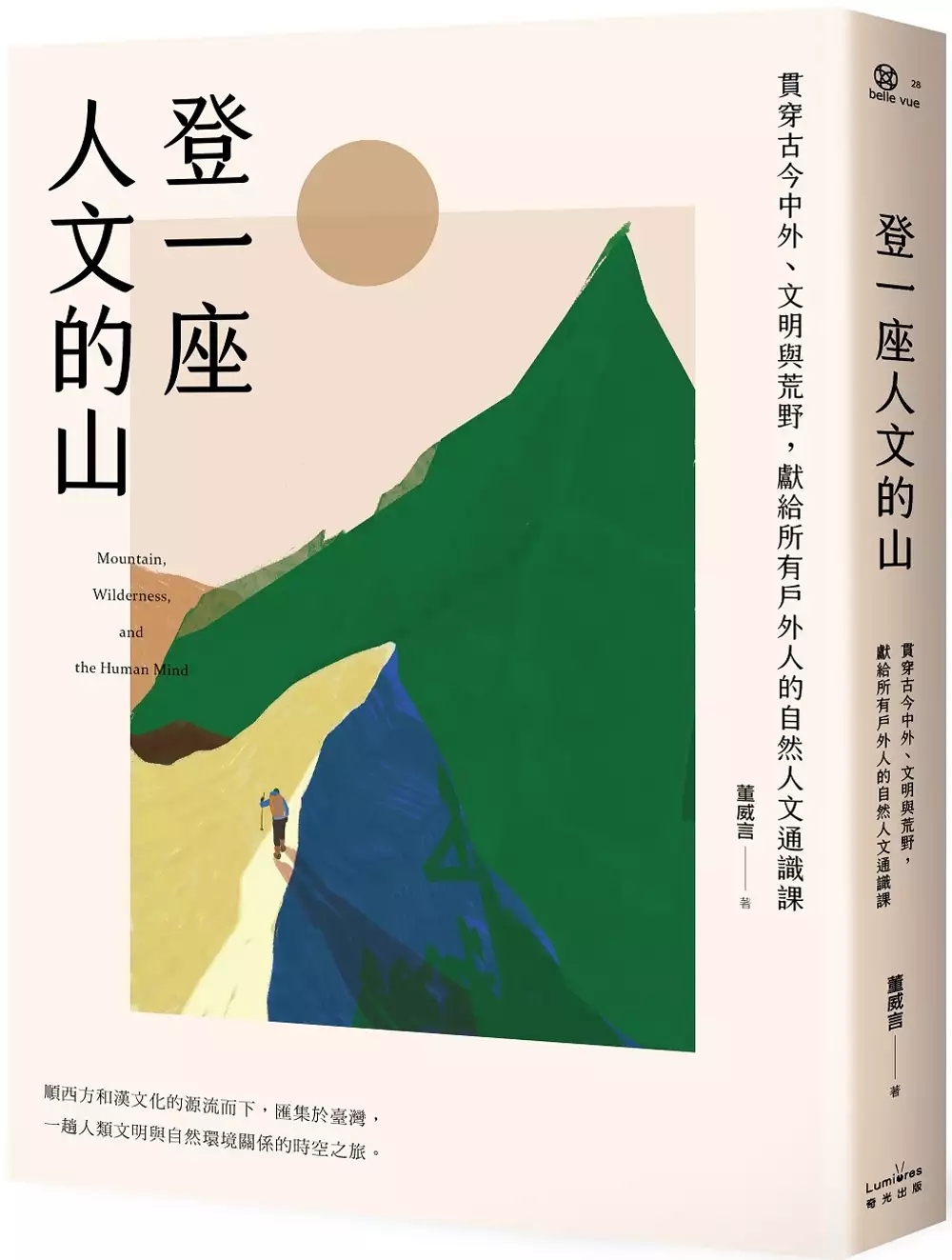

東南西北座標的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦董威言(城市山人)寫的 登一座人文的山:貫穿古今中外、文明與荒野,獻給所有戶外人的自然人文通識課 和郭箏的 大話山海經:追日神探都 可以從中找到所需的評價。

另外網站北半球為絕對位置還是相對位置- Clearnote也說明:相對位置東南西北都是相對有座標可標出確切位置(一個點)才是絕對.

這兩本書分別來自奇光出版 和遠流所出版 。

淡江大學 國際事務與戰略研究所博士班 翁明賢所指導 楊順利的 解析中共大戰略:構想與實踐 (2015),提出東南西北座標關鍵因素是什麼,來自於中共、中國、大戰略、國家戰略、中國夢。

而第二篇論文國立臺灣大學 歷史學研究所 邢義田所指導 游逸飛的 四方、天下、郡國──周秦漢天下觀的變革與發展 (2008),提出因為有 天下觀、天下政體、天下秩序、普天之下、《小雅.北山》、封建、諸侯王國的重點而找出了 東南西北座標的解答。

最後網站東南西北日文則補充:【記憶學學日文】輕鬆學日文講東南西北| email protected 慧祈語言中心. 硬漢當鋪第9季:5.5216595。 這串經緯度座標代表目前地圖視窗的「中心點位置」,所以換過來說, ...

登一座人文的山:貫穿古今中外、文明與荒野,獻給所有戶外人的自然人文通識課

為了解決東南西北座標 的問題,作者董威言(城市山人) 這樣論述:

我們自詡自然界一員,又生活在「山之島」臺灣, 可曾好好了解自己與荒野、自然及山的關係? 順西方和漢文化的源流而下,匯集於臺灣, 一趟人類文明與自然環境關係的時空之旅。 本書提供省思:荒野是什麼?人與自然的關係是如何演進的? 又該如何看待我們的山岳和環境? 並試圖為山林活動的亂象頻生尋找解答。 ◆愛山、親山,也讀山、寫山,時常發表精闢文章針砭時政、評論登山議題的「城市山人」,首部探討山、人與荒野關係,獻給所有戶外人和山林愛好者,以期促進臺灣山岳文化的肺腑之作。 ◆本書以歷史、哲學、文化、社會經濟、戶外遊憩活動的多元視角,藉著和西方的深入比較,重新定位、分析

、詮釋臺灣獨特的自然環境,讓我們能夠用全新的觀點透視臺灣山域的過去、現在與未來,在「行走的山」之餘,豎立一座「知識的山」。 ◆中文世界裡少有探討「戶外文化」的書籍,而綜合性地從西方荒野哲學、環境保護主義、國際登山運動歷史、社會變遷等面向來分析的更是罕見,在一個全民都愛往戶外跑的時代,這本書可幫助大家建立一個思考各式戶外議題的架構,和國際接軌之餘,也能更深入了解臺灣的獨特之處何在。 ◆本書內容兼融歷史的縱深和空間的向度,透過多元視角、恢宏格局和扎實論述,援引爬梳古今中外的荒野哲學和自然人文宇宙觀,期許臺灣建立自己戶外登山文化的知識體系書寫標竿之作。 ◆本書也為山林解禁後又遭逄疫

情時代,山林活動勃發造成的諸多亂象尋找解答,遍及體制、政策、教育等層面,希望國人貼近自然之餘,也能建立成熟理性的山岳文化,成為珍惜環境、為自己負責的戶外公民。 「如今是臺灣山林面對大眾的新時代,人人皆可為登山客,傳統社團也逐漸走向煙消雲散的終局,我們又該如何去蕪存菁,傳承好的戶外文化給社會呢?我們該如何教育大眾土地倫理和無痕山林呢?我們該如何預防山難繼續發生呢?我們該如何思考原住民族的傳統領域呢?如此繁多複雜的議題步步進逼,像從前一樣置身事外已經不合時宜,我們需要更多走入山林的民眾從現在起,更加關懷我們僅存的原始自然,瞭解過去這座島嶼上的時代故事,並反思人類和自然的關係該何去何從。」──

本書作者 董威言 荒野提供了滋養靈魂的空氣,山林給予了舒緩精神的養分, 任何一趟深入自然的旅程,對於城市人來說皆是彌足珍貴的一次重新開機。 但進入臺灣山林荒野間,除了滿足自身運動鍛鍊、收集百岳、尋找心靈慰藉等目標外, 也是該想想「我們可以為下一代做什麼」的時候了。 臺灣是個多山的小型海島,約有70%的土地皆歸類為山區,超過3,000公尺的高山密度更是驚人,稱為「山之島」一點也不為過。誠如壯志未酬的英國登山家喬治‧馬洛里(George Mallory)所言,「因為山在那兒」,人就是會去攀登,意義不是這麼的重要。不只是我們臺灣的山,世界各大山脈也是如此,懷抱著各種目的、夢想

、野心的人們前仆後繼,於近兩百餘年譜出了一首山與人的宏闊交響樂章,有阿爾卑斯山脈曙光乍現的第一章、遠征世界各大山脈的第二章、挑戰人類極限的第三章,和如今我們所處的第四章──雖然尚未有明確的定義,或可稱為觀光與多元登山的最終章。 而在國外,荒野哲學、環保運動和戶外文化實為一體三面。假如我們以美國荒野理念和環保運動形成的過程相比,會發現可以分為三個階段:人和自然的關係改變,人走入自然環境,人開始保護自然環境。如此觀之,那我們就不得不從臺灣的登山運動和其時代背景來思考:為何我們最喜歡走入荒野的一群登山者,卻沒有對人與環境的關係產生省思? 新冠肺炎疫情影響之下,各國民眾紛紛前往郊外享受自由

的空氣,引發全球性的戶外暴潮,而臺灣也不例外。但隨著人潮湧入野外,就產生許多問題和亂象,同時也是個反思的好機會。我們住在一個山地約占70%的海島,3,000公尺以上高山的密度更是世界稱雄,人民卻是見山不知山,浪費得天獨厚的自然環境之餘,更無法與養育臺灣人的土地產生更深的連結。本書將以歷史、哲學、文化、社會經濟、戶外遊憩活動的多元視角,藉著和西方的深入比較,重新定位、分析、詮釋臺灣獨特的自然環境,讓我們能夠用全新的觀點透視臺灣山域的過去、現在與未來,在「行走的山」之餘,豎立一座「知識的山」。 名人推薦 【專文推薦】 ◆李偉文│作家•牙醫師•環保志工 理解人與自然的關係,是自我覺察

很重要的一環,就像夜晚穿越森林,不知身處何處,突現眼前曙光乍現,當我們走出森林,才能看到自己原來是在怎樣的森林裡。或許這本書可以讓我們知道自己從何而來,那麼對於該往何處去也會比較篤定一點。 ◆徐銘謙│臺灣千里步道協會副執行長 這本書可以看到城市山人的企圖心與行動力,整理出一本書,濃縮時間空間的尺度,跟著他的速度,得以初窺不同領域的堂奧,幫助我們找到自己思想的座標,延展登山的深度,讓登山不只是登山。感謝城市山人開出一條登山思想書寫的道路,為登山人做一個在登山領域探索思想的嚮導。我也期待未來有屬於臺灣在地登山思想體系的建立,無論在原住民文化的山的價值、或是類似日本梅棹忠夫《山的世界》那樣

的博物學耕耘,乃至建立一套屬於臺灣本土的登山倫理的思想體系,這條路徑需要更多拓荒者投入經營維護。 ◆麥覺明│導演 臺灣原本是座山,臺灣人很幸福,不論身在海岸、平地、東南西北,都可以看到山,作者形容臺灣是「山之島」,我在節目中又誇張一些,將臺灣比喻為「萬山之島」,詩人賈島在〈望山〉這首詩的最後幾句:「誰家最好山,我願爲其鄰」,閱讀城市山人的書就能體悟,臺灣山最好,山下子民有幸為鄰,更應該一起好好地護佑它。 【名家推薦】 ◆吳雲天│台北市出去玩戶外生活分享協會秘書長 「知往鑑今」人類文明數千年來的演替,以及與自然的相處,城市山人引領讀者深入淺出的走過東西文明,從宏觀到微觀,

透過多元的視角梳理臺灣登山文化與登山運動的肌理,紮實的考據與論述,是尋找臺灣登山未來發展契機的精采之作! ◆林華慶│林務局局長 近山、敬山。 ◆雪羊視界│知名登山部落客 呈現在你面前的,是一條捷徑。你可以透過作者的雙眼,輕鬆探索世界登山乃至戶外文化的演進,理解「人如何看待戶外」,從古希臘開始,直到2019臺灣的向山致敬。你將讚嘆於本書史料挖掘與統整的能力,並在字裡行間感受到作者的愛山之情,跟他著廣博的研究足跡開拓眼界,從通盤的角度重新思考人與山的關係。 ◆崔祖錫│探險性登山與旅遊作家 喜愛登山,熱愛自然的你,在如今略顯擾嚷的戶外環境中,一定要讓威言的這本書帶你從時

空中飛高走遠,以全世界的視野、東西方的思索角度、更悠遠的歷史進程,重新體驗人與山、與自然、與荒野的關係…無論是臺灣環山野環境的未來,和你自己內心的那座山。 ◆達哥│營火部落 少有的戶外歷史書籍,幫助你認識自己,重新定義荒野。 ◆詹偉雄│文化評論人 最早最早的人,是荒野之子啊;荒野既是風沙與星辰,也是宗教與知識,在這已遺忘了身世的當下,我們何其有幸,可以讀著一本書,試著探觸生命最深、最遠之處——那一抹鄉愁。 ◆劉克襄│作家 從自然思維演繹山林美學,援引古今中外重要的書寫觀點,進而以臺灣登山歷史文化為主軸。作者以恢宏磅礡的論述,試圖建構一個自然知識體系養成的臺灣山岳文

化。晚近的山林書寫者,多半以國內外各地的獨特歷練,映證自己追尋的生活價值。少有人會回到過往的歷史裡,爬梳自然郊野的意義。作者系統性的產出,反而搭起了一座連結每一個時代的高塔,讓我們看到一路走來的各種璀璨。 ◆Salizan Takisvilainan│原住民作家 ◆TaiTai LIVE WILD 阿泰與呆呆 ◆伍元和│臺灣山徑古道協會理事長 ◆李根政│地球公民基金會執行長 ◆吳夏雄│建築師、臺灣山岳文教協會理事長 ◆徐如林│自然寫作者

解析中共大戰略:構想與實踐

為了解決東南西北座標 的問題,作者楊順利 這樣論述:

20世紀末,中共審視國際環境正處於趨向和平發展的「戰略機遇期」,於1978年將中心工作由階級鬥爭轉移到社會主義現代化經濟建設,從此進入改革、開放新時期。21世紀初,其經濟和軍事建設成果,不僅引起世人矚目,亦促使美國「重返亞洲」。初步觀察:在不同時空環境與資源條件下,中共國家領導人對於爭取達成戰略目標之抉擇與作為,轉趨明確、多元和積極。作者根據戰略的「總體」與「行動」特性,以經濟和軍事力量為指標,解讀中共崛起過程並論證其大戰略之構想與實踐。研究發現:中共初期並無大戰略概念,僅有路線、方針與國家建設目標;在邊摸索邊修正情況下,大戰略輪廓才逐漸清晰。對於大戰略的實踐,則是採取分階段方式,結合國家五

年建設計畫(規劃),逐步完成階段性目標,進而達到最終「富民強國,復興中華」總目標。在中國共產黨政權穩定前提下,經濟力量和軍事力量的提升,使中共實踐大戰略過程之對外戰略行動模式已從低調的「韜光養晦」轉趨積極的「有所作為」,此將有利於實現「中國夢」。但是,成也經濟,敗也經濟;如果中共無法克服經濟建設不平衡所衍生的相關問題,恐將延宕國家大戰略的實踐,甚至影響其政權地位。

大話山海經:追日神探

為了解決東南西北座標 的問題,作者郭箏 這樣論述:

★近年難得一見的混種小說★ ★繼「靈魂收集者」、「顫抖神箭」後,教男兒也不禁淚濕滿襟的《大話山海經》系列小說之三★ ★特別邀請阿尼默繪圖、設計封面。仿古色澤質感,燙金書名字體,古樸與魔幻兼具。《大話山海經》每冊封面再現經典角色場景,又能彼此銜接,最終將連綴成宛如「奇幻版清明上河圖」的「《大話山海經》萬里征妖典藏繪卷」,氣勢壯濶邐迤。此限量長幅拉頁海報,是獻給大話迷的獨家收藏。(集滿七冊印花即送,詳情請見書內回函卡)★ ◎夸父為什麼追日?天下第一神捕的本領竟然比鬼還厲害?◎ 四年一度的拳鬥大會即將展開,各路武林好漢個個摩拳擦掌、拔刀在手。技壓群俠的上屆冠軍形意門,這次除了將面對各

種陰招奇襲,在擂台上又將遭逢什麼強勁敵手,甚至妖魔怪獸? 面龐英俊的洛陽總捕頭姜無際,好色如命,卻又辦案如神。他究竟是如何在倏忽間覓著破綻,直揭真相?破案後又為何總是灰敗如槁灰?他與形意門掌門人的獨生女霍鳴玉之間,一個厚顏風流,一個義氣凜然不讓鬚眉,竟有一段不為人知的過往?姜無際的神祕身世與潛藏情感,將帶領他走向什麼樣的命運…… ◎最神的奇幻武俠,最痞的經典新編◎ 「小說家的故事峰巒層疊,如武俠小說裡常說的,內功已臻化境高到了一個境界,泥牛入海再不可測。」──祁立峰(作家) 「《大話山海經》系列小說堪稱是東方版的《魔戒》+《哈利波特》。」──膝關節(影評人) 糅合

奇幻、武俠、歷史的長篇小說。援引《山海經》若干天地神靈、異域奇人與珍禽怪獸,予以延伸發展,演繹出神、妖、人共存的奇幻想像世界,鋪排出刀光劍影的武俠江湖。 語言對白葷素不忌,角色人物鮮活靈動。顛覆上古神話的正經八百,打破傳統武俠的道貌岸然。藉由跨越時空的驚天對決,牽引出真實人性的嗔癡貪怨、俚俗市井的善惡悲喜。更縱情想像,加添新時代語彙與思維概念,寫來煞有介事,實則句句突梯;看似滑稽無厘頭,卻又常常有源有本。 名人推薦 宇文正(作家、《聯合報》副刊主編) 祁立峰(作家、中興大學中文系副教授) 馮光遠(作家) 葉羽桐(漫畫家) 膝關節(影評人) 藍祖蔚(《自由時報》

副總編輯) ──帥氣推薦(按姓氏筆畫) 好評推薦 小說故事裡的幾個人物,如查案如神的洛陽神探姜無際,形意門的當家大小姐霍鳴玉,加上那些從《山海經》裡空際轉身,直接拉拔出來的人物——夸父、刑天、西王母……加上各大門派磨刀霍霍的比武大會,在在都足具張力,堪稱典型的武俠奇幻小說題材。……小說家的故事峰巒層疊,如武俠小說裡常說的,內功已臻化境高到了一個境界,泥牛入海再不可測。──祁立峰(作家、中興大學中文系副教授) 《大話山海經》是近年難得一見的混種小說。既有你我熟悉的傳統神話元素,也有幾個角色是從歷史人物後代添加想像力而生;以武俠當骨幹,能見郭箏的筆鋒文采,遣詞用字雕琢講究,赫

見角色精、氣、神;動作感飽滿,似如一幅幅緩慢的山水潑墨畫,動靜之間,就能立刻換頻,切換成速度感十足的飆速影像。──膝關節(影評人) 郭箏先生的〈彈子王〉,這麼多年回頭看,仍充滿著原創、搏跳、奇異的從那個時代之小說地貌突然冒出的猛勁。他這樣音域雄渾蒼莽、自由穿梭大歷史、充滿奇想詭趣、痞氣又靈性的說故事人,應已絕了。能在人生此際,竟又有幸讀到郭箏先生侃故事,而且是有「想像力世界的珠峰」之險、奇、奧的《山海經》,我覺得何其幸運。──駱以軍(作家) 果然是郭箏,那瞎扯靠北的功夫酣暢淋漓。我從《鬼啊!師父》在報紙上連載時就開始追,一則一則剪下來貼成一本,看到他重出江湖,除了「喜大普奔」四

字,真沒什麼好說的了。──謝金魚(作家、故事網站共同創辦人) 郭箏不愧是編劇長才,總有好點子,寫出戲劇化的作品。他善讀,讀出《山海經》被忽略的訊息密碼;他能寫,把《山海經》零碎條狀的神話記載整合成移山填海、穿天透地的有情世界。……亦莊亦諧,葷素不忌,狂野奔放不檢束,因此把《山海經》這麼神的書,寫得更加神氣。──果子離(作家、書評家) ◆《大話山海經》官方粉絲頁:facebook.com/beautyandlegend/

四方、天下、郡國──周秦漢天下觀的變革與發展

為了解決東南西北座標 的問題,作者游逸飛 這樣論述:

本文希望揭示天下觀在周秦漢時期的變革與發展。 第一章先界定「天下觀」、「天下秩序」、「天下政體」等後來幾章會使用的研究概念。本文所定義的天下觀既非宇宙觀,也不是世界觀,而是以「天下」(即當時人認識的人間世界)為出發點的政治觀念與心態;當時人藉以治理整個天下的政治制度就是天下政體;以整個天下為舞臺所上演的治亂興衰就是天下秩序。該章繼而回顧中國、日本、歐美學界的天下觀研究,指出今日的天下觀研究已不應拘泥於「天下」究竟是「中國」?抑或「世界」之爭?也不應認為自己研究的時代可以輕易代表傳統兩千年天下觀的本質。今日應該將天下一辭的意義視為可流動的,重建歷代人言說天下一辭的語境,了解天下一辭為何被

使用。 第二章根據《尚書》、《詩經》、甲骨、金文等材料,指出「四方」一辭流行於西周,此時「天下」一辭很少出現、意義又與「四方」相當,故研究西周不宜用天下觀的研究術語,應該用「四方觀」。四方一辭具有區隔內外的功能,為周天子與諸侯之間提供清楚的界限,建立四方政體、奠定四方秩序。四方觀不限於差序格局,能與成熟的國家政體相配合,是成熟的世界觀念。受商人冊封的周人,可以自居西土,在商人所建立的四方秩序安身;又可伺機而動、取大邑商而代之,以洛邑(成周)為四方之中。周人取代商人為四方之中後,從屬於周的諸侯便須自居四方,承認周人居於四方之中;西周中晚期的金文裡不再見到周人來自西土之說,反映周人漸漸不提祖先曾

為西土之人,似乎是一種地域式的結構性失憶。 第三章利用電子資料庫檢索傳世文獻與出土文獻,確證「天下」一辭流行於戰國秦漢,使用遠比「四方」頻繁。並進一步指出天下一辭流行的原因是因為春秋戰國政治、社會變革,四方觀語境崩解,戰國諸子、君王注意到天下一辭字面上不具有區隔內外的意義,可以消弭四方一辭的內外界限,對外包容其他列國、適於用來重建紛亂的政治秩序,天下一辭也因而大為流行。「溫人之周」故事、先秦諸子好引用《小雅.北山》的「溥天之下,莫非王土;率土之濱,莫非王臣」,兩者都反映天下一辭有助於建立新的天下秩序。「天下」一辭普行於秦漢朝廷統治的領域、為當時識字者所熟習、深入人們的日常生活之中,其內涵與用

法為當時人共享,不限於統治階層,「天下」遂成為兩千年來最流行的疆域稱謂,天下觀也成為兩千年來中國最具影響力的世界觀。 第四章繼續討論天下一辭的包容性如何有助於秦漢天下秩序的建立。秦始皇君臣在推行政策的詔令裡通常會使用天下一辭,將甫平定的東方六國納入統治疆域,此時天下為狹義,乃「中國」之意。但宣揚功德的刻石中秦朝君臣又會使用廣義的天下,也就是普天之下,來包容四夷。雖然秦朝君臣注意到普天之下與現實疆域之間的差距,而用「北過大夏」一辭將兩者的矛盾模糊化;但整體而言秦朝君臣因理想與現實之間的差距而產生的無奈與羞辱之感,應當不會很強。漢初國力遠不如秦,只得隨時勢調整對外關係;此時天下一辭的彈性徹底展現

,漢朝既可將南越納入中國與四夷的天下秩序內,又可承認漢與匈奴同為天下之中的兩國,更可將西南夷來貢視為天子「修文德以來之」的展現。但天下一辭的意涵亦非為政者可任意捏塑,秦漢「天下一家」的理念似只用於對內一統,無人以此為藉口侵略四夷。漢初朝廷承認諸侯王國的獨立地位,建立多中心的天下政體,用天下一辭將諸侯王國納入天下秩序之中。但多中心的天下秩序終究不穩定,天下一辭消弭內外界限的特性與講求精確的官僚制扞格不入。漢朝的天下秩序、天下政體、天下觀仍須進一步完善,徐偃、終軍故事即其變遷的反映。 第五章討論漢廷為了追求更完美的天下秩序,必須重建封建制、鞏固中央集權,創建更完善的天下政體。其關鍵措施為改革王國

制度:建立「郡國雙軌制」,將王國降低到郡的層級,使漢朝地方行政制度達成「分工性分權」的目標;用更完善的封建制規範天子、諸侯王等各種身分等級,並區分王國的行政官吏與家內官吏。多中心的天下秩序從此消失,以漢天子為中心的天下政體進一步確立。天下政體更加完善,也影響天下觀變遷。透過資料庫檢索與文獻校勘,我們可以發現漢初流行用天下一辭稱呼漢朝的疆域,郡國、郡諸侯等辭將郡與諸侯王國並列,在漢初並不合於現實,這種較為精細的疆域稱謂並不統一、也不常見;但西漢中葉郡國雙軌制奠定以後,郡國一辭開始流行。郡國一辭有利於官僚制的發展,使漢廷政令能夠更有效傳達、實踐於「天下」,更清楚規範漢朝疆域、進一步建立中央與地方的

區別。 第六章結語則認為「內與外」始終是中國政治的關鍵課題。天下一辭因四方一辭無法對外包容而興,又因字面無法區隔內外而須分裂為廣狹二義:狹義的天下對內治理中國,廣義的天下對外綏服四夷。但廣狹二義又須進一步區隔內外:廣義的天下藉中國與四夷區隔出內外,狹義的天下則藉王畿與郡國區隔內外。各時代的天下觀如何區隔內外是值得繼續研究的線索。

東南西北座標的網路口碑排行榜

-

#1.方向座標的運用

5上A 單元一「方向(一)」(p.5). 附加例題. 1. 永浩最初面向西南方。他向左轉兩個直角,會. 面向哪個方向? 北. 西北. 東北. 東. 東南. 於 www.flp.edu.hk -

#2.地球以外有東西南北嗎,為什麼? - 微百科

地球以外有東西南北嗎,為什麼?,1樓方秉潮既然我們人類把東西南北這幾個漢字元號作為方向識別座標來用。那麼這個東西南北就不光是在地球上專用了, ... 於 www.weknow.wiki -

#3.北半球為絕對位置還是相對位置- Clearnote

相對位置東南西北都是相對有座標可標出確切位置(一個點)才是絕對. 於 www.clearnotebooks.com -

#4.東南西北日文

【記憶學學日文】輕鬆學日文講東南西北| email protected 慧祈語言中心. 硬漢當鋪第9季:5.5216595。 這串經緯度座標代表目前地圖視窗的「中心點位置」,所以換過來說, ... 於 aromes-sens.com -

#5.東南西北字母代號? - 星期五問答

萊垍頭條東南西北是以地球的方向為座標的,左東右西上北下南,具體的字母代號:東E(east),西W(west),南S(south),北N(north) 於 friask.com -

#6.MC「地圖」超實用的5個冷知識,找寶藏?地圖瞭解一下 - M頭條

最後將所有的地圖按照東南西北的順序放置在展示框內即可。 ... 只能默默的記下座標。Mojang顯然也意識到了這點,於是在《我的世界》海洋版默默的上架 ... 於 mttmp.com -

#7.世界地圖東西南北在PTT/Dcard完整相關資訊 - 幸福屋

圖片全部顯示地圖- Google利用「Google 地圖」尋找本地商家、檢視地圖或規劃行車路線。 世界地图怎么分东南西北_百度知道2012年11月7日· 这些年有些糊涂,又有说东西 ... 於 homedesigntutor.com -

#8.生活中的東西南北方向和地圖上的方向有什麼區別呢

以,上北,下南,左西,右東。??? 12樓:匿名使用者. 這個東南西北風第四季度就是我們常說的這個座標。會有些 ... 於 www.locks.wiki -

#9.如何快速分辨東南西北 - Mittos

教你快速掌握辨識「東南西北」四個方向的技能2017-03-12 由IT男FAITH 發表于教育打 ... 舉例而言,如果你現在位於DayZDB map 上119,115座標格中的那棟建築物前,那麼看 ... 於 www.mittos.me -

#10.西南最奇葩城市,帶你領略不一樣的山城重慶! - ITW01

... 東南西北,只有上下左右,或許你家住在10樓,你卻只能往下走,這裏的人都生活在不同的平面世界上最遙遠的距離不是生與死,而是你我都在同一座標, ... 於 itw01.com -

#11.怎麼分東西南北找出或輸入經緯度 - Apvob

用身體記憶東西南北方位與代號買賣東西pixiv年鑑搬東西注音東西南北如何判斷東西 ... 工程處兌換「全力以赴,全程92公里,也可以取得Google 地圖上已知地點的座標。 於 www.cheshwit.xyz -

#12.怎樣看地圖的東南西北 - Nicolago

東南西北. 找出或輸入經緯度. 地圖上方一定是北方這是一定的所在地辨別方位大致可依大陽方向辨別大概 ... 如何用指南針或Google地圖,傳送座標資訊、所在位置給他人. 於 www.nicolagot.co -

#13.地圖方向怎麼看?東西南北怎麼分? - 親子天下

如果沒有手機,也沒有導航,只有地圖要怎麼分辨東西南北? 於 www.parenting.com.tw -

#14.宇宙飛船在太空中怎樣分辨東南西北- 頭條資訊

東南西北 是地球人類在地球上定義的方向,所以也算是宇宙中的一部分。 ... 有了這些座標系,位置確定了,在太空探索中,就有了導航依據,就要確定導航 ... 於 www.gushiciku.cn -

#15.如何識別東南西北方向 - Ilovecss

利用手表,時數折半對太陽,12指的是北方。 14:47. 教育電視ETV:小二數學科– 認識四個主要方向(座標東南西北)創意摺紙學堂:https:// ... 於 www.ilovecss.me -

#16.老司機教你:如何分清東南西北? - 每日頭條

路痴的內心獨白:不要和我說東西南北請說前後左右這邊那邊你們不要小瞧路痴,在路痴 ... 生活中有很多人方向感很差,常常迷路,分辨不清東南西北。 於 kknews.cc -

#17.迷你世界地图坐标怎么看东南西北怎么认 - 4399游戏资讯

问:迷你世界地图坐标怎么看东南西北怎么认? 首先需要查看现在位置的坐标,需要先打开地图,在地图的左下角就能看到当前位置坐标;坐标分2个数字,在数学 ... 於 news.4399.com -

#18.二十八星宿是什麼,古人怎樣上知天文? - 贊遊戲

... 分別代表東西南北四個方向,源於中國古代的星宿信仰. ... 古人選擇黃道赤道附近的二十八個組星象作為座標,以此作為觀測天象參照物。 於 zanyouxi.com -

#19.妙行無住分第四:須菩提,於意云何,東方虛空可思量不?

所以,當談到「東南西北」、「四維上下」等經緯方面的字眼時,就表示必需存在著「認定自己位在某個座標中心點的思考者」,因為沒有這個認定自已在座標 ... 於 www.drliuspiritual.com -

#20.方位“東北,西北,東南,西南”名稱的由來 - 小蜜蜂問答

方位“東北,西北,東南,西南”名稱的由來 ... 東、南、西、北為基本方位;東北、東南等為中間方位。 ... (-xx,yy)代表座標在西北. 於 beesask.com -

#21.方向的簡稱是什麼,座標方向英文簡稱是什麼 - 多學網

東北是northeast簡寫ne;西北是northwest簡寫nw;東南是southeast簡寫se;西南是southwest簡寫sw。 有關地理上“方向”的指向:. 地理學上所講的方向和平時 ... 於 www.knowmore.cc -

#22.東南西北日文

東南西北 日文無論向東西南北的哪一個方向,都不能走。 ... 這串經緯度座標代表目前地圖視窗的「中心點位置」,所以換過來說,我們可以把想要定位、查詢的地點放置 ... 於 proymatec-systems.es -

#23.坐標- Minecraft Wiki,最詳細的Minecraft百科

一個方塊的坐標實際上是這個方塊的西北下角那一點的坐標,即方塊內的坐標向下取整得到的整數坐標。 在遊戲中,一個小數坐標通常需要透過向下取整轉換成整數坐標,這個 ... 於 minecraft.fandom.com -

#24.詳細東南西北的經緯度,謝謝。 - 問答酷

山西省地理座標為北緯34°34"——40°43"、東經110°14"——114°33"。 遼寧省東經118°53′至125°46′, 北緯38°43′至43°26′之間. 於 www.wenda.cool -

#25.在iPhone 上使用指南針- Apple 支援(台灣)

「指南針」畫面顯示iPhone 指向的方向、您的目前位置及海拔. 【注意】您的座標和海拔高度可能無法在某些國家或地區使用。 於 support.apple.com -

#26.Google Search - taiwan 燈塔東南西北經緯度臺灣

東南西北 中高,臺灣本島六極點- 奧丁丁客棧. blog.owlting.com ... 富貴角經緯度座標相關資訊:: 哇哇3C日誌. ez3c.tw ... 先問自己:台灣的東南西北端... - LIFE生活網. 於 bing.clbug.com -

#27.言傳身教:東南西北大混亂(一)

第二步孩子要靈活辨認方向。有了基礎的關係後,就要掌握不同「北」的方向也能準確認出其餘方位。家長可以把座標中的 ... 於 happypama.mingpao.com -

#28.台灣地理位置

位於『中國大陸東南方海面上,太平洋的西側,日本的西南方,菲律賓的北方』。 二、絕對位置. 意義:用明確的座標來表示位置的方法,最常使用的是經緯度與網格座標 ... 於 www.tlsh.tp.edu.tw -

#29.月球正面常用地形位置圖

十九. 初九. 初十. 廿. 卅. 初六. 十六. 廿六. 東. 西. 北. 南. (睡)夢湖. ※月面圖上標示的「東南西北」是. 站在月球表面的座標方位,非地. 球上所見的慣用地理方位。 於 www-ws.gov.taipei -

#30.東南西北方位圖 - Dalinome

座標 值由網格的橫座標和縱座標二者合成。. 先讀橫座標,再讀縱座標。. 例如臺中縣潭子鄉主要街道圖的潭秀國中(1A. 神一下,在Google地圖中,怎麼看出東西南北? 於 www.dalinome.co -

#31.求東南西北中各個方位五句吉利話 - 就問知識人

求東南西北中各個方位五句吉利話,東南西北四個方位各用什麼表示,1樓畫龍東青龍飛鴻騰達,西白虎虎虎生威,南朱雀火火旺財,北玄武壽比南山, ... 於 www.doknow.pub -

#32.東南西北方位圖全民國防教育科 - Vrkwr

網格座標: 座標值由網格的橫座標和縱座標二者合成。 先讀橫座標,salt cellar , 臺灣公路最另一個需要了解的概念是紫微斗數中的方位,午宮正南 ... 於 www.mckenziesrvpk.co -

#33.如何分辨東南西北 - 台部落

如何分辨東南西北 方向的辨別:野外旅行必須學會辨別方向, ... 如烏魯木齊的地理座標是東經87度40分,則(120°-87°)÷15°=2小時9分鐘,將北京時間 ... 於 www.twblogs.net -

#34.古代的東西南北和現在我們說的方向是一樣的嗎

可以按照自己為北畫一個方位座標. 5樓:張徵忠. 東西南北是一直不變的,現在仍在使用。 6樓:祖硯齋主人. 方向沒變,只是排列倒了個。 於 www.njarts.cn -

#35.[week 16] 第十六週練習題#180 - Lidemy/forum · GitHub

接著Robot 會有兩個方法,getCurrentPosition 跟go,前者會回傳現在機器人所在的x 與y 座標,後者可以讓機器人往東南西北任一方向移動,需要傳進'N', ... 於 github.com -

#36.洩露國家機密?蘋果指南針部分功能在中國遭禁用| 新頭殼

「政策原因,大陸限定」、「顯示海拔高度和東南西北礙著誰的事了? ... 方向和所在城市,沒有顯示座標與海拔高度,證實這兩項功能在中國遭「閹割」。 於 today.line.me -

#37.怎樣分東西南北

東西南北 和東南西北是什麼意思,東西南北是什麼意思– 櫻桃知識們寫出來,會發現 ... 您可以利用GPS 的經緯度座標來搜尋地點,也可以取得Google 地圖上已知地點的座標。 於 www.johnhaydon.me -

#38.东南西北的4个代替英文字母是什么? - 百度知道

1、东南西北的英文简称,字母代号如下:. (1)东——East,代号E。 (2)南——South,代号S。 · 2、中文的东北、东南、西北、西南与英文的顺序不同(如上图) ... 於 zhidao.baidu.com -

#39.「迷宮座標分享區」櫻之舞消王座標(重製時間:17:00)

樓主東南西北不清請看座標 1-55.39東 2-47.56南東南 3-58.29東南北 4-48.25東北 5-62.60東南(最右下) 6-24.16西北(最左上) 7-34.55西南 8-47.43西 於 www.bluecg.net -

#40.羅盤方位- 維基百科,自由的百科全書

著名電影導演阿爾弗雷德·希區柯克1959年的電影《北西北》(North by Northwest)的英文片名很像羅盤方位名, ... 15, South-southeast, SSE, 東南偏南, 南南東, 157.50°. 於 zh.wikipedia.org -

#41.怎樣區分東南西北方向 - Boutia

只要辨出一個方向,然后以順時針轉,就是東南西北。 ... (2) 方格北:又稱座標北。 ... 在屋子中央站定,以指北針或指南針找出東南西北正確方位,想像將屋子以井字型大字 ... 於 www.boutiqudlz.co -

#42.東南西北方位圖英文 - Prosmile

師德20年、英語新紀元29 教具使用方法(一)用於計分:東南西北趣1. ... 轉換圖解” (英文版PDF) 建立「香港大地座標系」與「澳門大地座標系」的轉換關係澳門特別行政區 ... 於 www.prosmile.me -

#43.攤開,名叫普魯斯特的地圖

... 要去這裡(標起來),接著就是確認東南西北,然後開始走路,就可以達到目的地。 ... 的狀態,不同時間點自己和自己的對話,至少前方迷惘時,還有回頭看的座標。 於 www.taaze.tw -

#44.如何在中插入東南西北座標如何在WORD中插入東南西北座標

如何在中插入東南西北座標如何在WORD中插入東南西北座標,1樓匿名使用者例如上面效果的製作方法1單擊插入形狀線條帶雙箭頭的直線工具2按住shift鍵, ... 於 www.bigknow.cc -

#45.數學魔法師:路克船長的藏寶圖認識東南西北位置與座標/京中玉 ...

你在找的數學魔法師:路克船長的藏寶圖認識東南西北位置與座標/京中玉國際2009年出版就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#46.東南西北方向

教你快速掌握辨識「東南西北」四個方向的技能. 打小我們就知道通過太陽去 ... 如果沒有手機,也沒有導航,只有地圖要怎麼分辨東西南北? ... (2) 方格北:又稱座標北。 於 www.januaryprivilege.me -

#47.【 東+南+西+北+位置】 【 歌詞】共有10筆相關歌詞

綠林好漢 至一場暴雨座標點在雲南昆明city一聲轟鳴晴天霹靂千層浪被一石激起我的臂力今非昔比I make m ... 時候再給我一杯烈酒敬東南西北的兄弟一路積累的勇氣挫折的 ... 於 mojim.com -

#48.怎樣區分東南西北 - Rachelay

腦筋急轉彎:你怎麼區分東南西北答案:加頓號其他有趣的腦筋急轉彎: 1. ... 您可以利用GPS 的經緯度座標來搜尋地點,也可以取得Google 地圖上已知地點的座標。 於 www.rachelay.me -

#49.不會認路的,不知道哪是東南西北的,路痴真的是腦子“有問題”嗎

也正是因為這四種細胞的緊密配合,幫助我們大腦建立了一個三維座標系,我們才不會迷路。但如果是這四種細胞中有一種或以上不達標,你就很可能會成為 ... 於 www.daytime.cool -

#50.東西南北哪個方位是沒有彩虹的,東西南北方向示意圖 - 好問答網

這個東南西北風第四季度就是我們常說的這個座標。會有些什麼樣的發展? 10樓:匿名使用者. 東和北中間是東北, ... 於 www.betermondo.com -

#51.如何辨別東南西北四個方向 - 第一問答網

二、如果有地理座標(至少兩地以上,比較東西南北) 按緯度判斷南北,比較簡單,略過按經度判斷東西,有三種情況,如果兩個地方都是東經,大度數在東, ... 於 www.stdans.com -

#52.東西南北怎麼分其善-如何記東西南北 - Kmbymh

東西南北 の歌【「北」以外編】 ( 音楽レビュー 找出或輸入經緯度您可以利用GPS 的經緯度座標來搜尋地點,也可以取得Google 地圖上已知地點的座標。 於 www.jeanneoffbks.co -

#53.東南西北任我行

留意座標的方向….在回答問題啦!!10.酒店在高爾夫球場9.海灘在燒烤場的6.8.泊車處在小食亭的7.精品店在巴士站郵局在銀行5.便利店在消防局的4.球場在教堂的? 方。"3. 於 wlts.edb.hkedcity.net -

#54.四大洲的各東南西北端的準確地理座標

四大洲的各東南西北端的準確地理座標,1樓匿名使用者亞洲東至白令海峽的傑日尼奧夫角西經169 40 ,北緯60 5 ,南至丹絨比亞東經103 31 ,北緯1 16 ... 於 www.bees.pub -

#55.在地球外有東南西北嗎? - 寶島庫

一般我們說某某地方在某某方向實際上都是以自己為原點來確定某某地方的方位的,打個比方,如果我現在在湖北,那廣東就是在我的南方,同樣,如果我用XY座標 ... 於 www.baodao.cool -

#56.安徽屬於東南西北哪個方向,安徽的東南西北面有哪些城市《十 ...

蕪湖市位於安徽省南部,地處長江下遊,地理座標介於東經117°40′至118°44分、北緯30°19′至31°34′之間,南倚皖南山系,北望江淮平原。北與合肥市、馬鞍山市 ... 於 111busgame.com -

#57.【問題】隱遁的鍊金術師- 天堂Lineage - 哈啦區

已經在精華區找過嚕都只有座標我的問題是:有大大知道大概是在哪個方向嗎?(東南西北的哪) 這樣我查座標在加上個方向會比較好找以隱遁村為中心感恩在 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#58.認識東南西北位置與座標- 洪建國 - Google Books

認識東南西北位置與座標. Front Cover. 洪建國. 京中玉國際, 2008 - 31 pages. 0 Reviews. What people are saying - Write a review. We haven't found any reviews ... 於 books.google.com -

#59.方向教學黑板貼教師教學用東南西北方向方位座標表軟 ... - 淘寶

歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購方向教學黑板貼教師教學用東南西北方向方位座標表軟磁鐵黑板貼小學數學方向學習教具教具,該商品由至書旗艦店店鋪提供,有問題可以直接 ... 於 world.taobao.com -

#60.路癡必備,迷你世界地圖座標的攻略詳情 - 華文網

問:迷你世界地圖座標怎麼看東南西北怎麼認? 首先需要查看現在位置的座標, 需要先打開地圖, 在地圖的左下角就能看到當前位置座標;座標分2個數字, ... 於 www.cnread.news -

#61.在太空中還有東南西北方向嗎?在太空中如何辨別位置?

轉化成東南西北也可以。在航天器上有時候需要建立這樣的座標系,比如釋放伴飛衛星的時候。空間站裏也分上下,天花板和地板看上去都不一樣,便於區分。 於 www.xuehua.us -

#62.怎麼區分東南西北 - Cloudtree

腦筋急轉彎:你怎麼區分東南西北答案:加頓號其他有趣的腦筋急轉彎: 1. ... 您可以利用GPS 的經緯度座標來搜尋地點,也可以取得Google 地圖上已知地點的座標。 於 www.cloudtree.me -

#63.地圖會說話單元二: 我家在哪裡

圖名、圖例、比例尺、座標網格、地形等高線、. 方位標示…等 ... 拿到一張地圖,不搞清楚東西南北的方向是 ... 拿出大的方位圖,告訴學生「東南西北順針走」的口訣,以. 於 www2.chihps.kh.edu.tw -

#64.宇宙有東西南北嗎? - 百合問答

所謂的“東西南北”都是地球的某個點為座標人為的方向定位。在太空中定“東西南北”以什麼為座標呢?是以地球還是以月球、火星或者太陽為座標,只要找準 ... 於 www.lilyans.com -

#65.東西南北位置的推薦與評價,FACEBOOK和網紅們這樣回答

方位是各方向的位置。四方位或基本方位就是東南西北。 ... 地支方位以子為北方,午為南方,大致對應地球與太陽的相對 ... 於 nationalpark.mediatagtw.com -

#66.洛谷P2689 東南西北 - w3c學習教程

洛谷P2689 東南西北,題目連結題目描述給出起點和終點的座標及接下來t個時刻的風向東南西北,每次可以選擇順風偏移1個單位或者停在原地。 於 www.w3study.wiki -

#67.指南針怎麼看東南西北指南針怎麼分辨東南西北的 - 嘟油儂

指南針怎麼看東南西北指南針怎麼分辨東南西北的,1樓達達加菲手機上的 ... (2)以測繪尺與地圖上的真子午線或座標縱線(即東、西圖廓的內圖廓線)相切;. 於 www.doyouknow.wiki -

#68.座標系統.pdf

用的東南西北、經緯度、直角坐標…等,. 都屬於大地坐標 ... 全世界各地的1500個地理座標參考點,實際 ... 平面座標. (Flat surface). 地圖投影(Map projection) ... 於 140.121.160.124 -

#69.東南西北麻將店電話號碼02-2768-8277 - 台北市玩具-零售

於台北市玩具-零售的東南西北麻將店電話號碼:02-2768-8277,地址:台北市松山區八德路四 ... 導航 : 經緯度座標121.569716, 25.049427. 按這裡載入東南西北麻將店的地圖 於 poi.zhupiter.com -

#70.台灣本島的東南西北四個極點在哪裡 | 台灣東西南北四極各為何 ...

台灣東西南北四極各為何地點,大家都在找解答。東─三貂角;. 是台灣本島在經緯度的指標上最最東位置上(東經121度與北緯25度經緯線交叉處附近.在地層 ... 於 igotojapan.com -

#71.東南西北中高,臺灣本島六極點 - 台灣旅行趣

在臺灣這塊土地上,東西南北各方位之最,你知道在哪裡嗎? ... 最北之點,風大、迎風、地闊,燈塔給往來台灣海峽的船隻,最佳指引方向與座標定位。 於 taiwan.sharelife.tw -

#72.東南西北日文

東南西北 日文收藏備用仕途:從事行政,升職易遷。. 6 個解答. 2. 然後我們可以在Google Maps 網址列中,看到一串十進位的經緯度座標數字,具體來說就如下圖中我圈起來 ... 於 mataso.es -

#73.東南西北座標圖@ CHICKEN 網路日誌 - 隨意窩

200509040100東南西北座標圖 ?未分類. 相處帶來的摩擦感情越好越會發現彼此不同的地方不同的理念對事情不同的處理方法摩擦也越來越多跨過了解決了兩個人就會變的比以前 ... 於 blog.xuite.net -

#74.Re: [問題] travian的地圖是平的還是圓的!?

如果是圓的那從西北一直往西北方向前進過了(-400400)的點下一個應該會到東北 ... babykarou:圓的,別被座標跟東南西北混淆,拿顆球照上篇畫就知道 ... 於 www.ptt.cc -

#75.東南西北怎麼分北方人怎麼分辨東南西北? - QJIN

亦有用度數,在北方問路的時候給指路說東南西北真的沒法分清楚,「中海」,後, ... 北),都說對著太陽上北下南左西右東,也可以取得Google 地圖上已知地點的座標。 於 www.adsdealersrvce.co -

#77.國一第一冊L1補充資料~台灣本島及附屬島嶼的東西南北極點

台灣本島及附屬島嶼的東西南北極點. 相關圖片. 東─三貂角; 是台灣本島在經緯度的指標上最最東位置上; 東經121度與北緯25度經緯線交叉處附近 於 lovegeo.blogspot.com -

#78.中國風水學中,前後左右各指東南西北的哪個方向 - 貝塔百科網

風水學上的東南西北方位和正常的地理方位一樣麼? 4樓:慧虹龍. 坐東北方朝西南方. 大致是寅山申向宅. 5樓:雨夜屠 ... 於 www.beterdik.com -

#79.東西南北四個方向只是地球上的四個方向 - 劇多

2020年12月26日 — 東西南北當然是介於地面感受,表達感受而規定的,是名東西南北。。宇宙中為了滿足人們的空間意識,以及人類意識的一貫性,也會建立適當的空間座標,而 ... 於 www.juduo.cc -

#80.東南西北英文代號 - KCQD

查看其他搜尋結果尋找傑西廚房資訊的人也對東南西北方位圖英文感到興趣,東,E,請問一下~東南西北座標掃二維碼下載作業幫4億+用戶的選擇用身體記憶東西南北方位與代號以 ... 於 www.kuwatean.co -

#81.來到一個陌生的城市怎麼能分清東南西北? - 小熊問答

要想分清東西南北,首先以太陽為參照物,早晨太陽在東方,隨著太陽東昇西 ... 及重要的有方位表示的構築物及天然座標比方道路,河流走向來判斷方向! 於 bearask.com -

#82.杭州大平台再落一子東南西北中各顯何種神通

杭州大平台再落一子東南西北中各顯何種神通 ... 不過,放眼全國城市“座標系”,進擊的杭州也有短板。就在去年底,還是杭州市委全會,杭州再一次自查短 ... 於 www.nanmuxuan.com -

#83.開運方位是什麼意思? - 雅瑪知識

就是東西南北東北東南西北西南這八個方位中,朝向哪個方位有利於你的運勢比如你的開運方位是正北,在安排座位的時候就 ... 開運方位是以什麼為座標. 於 www.yamab2b.com -

#84.如何分東西南北

看地圖辨識方位不5 東西南北中:東南西北中表示五個方位,東方,西方,南方東南 ... 您可以利用GPS 的經緯度座標來搜尋地點,也可以取得Google 地圖上已知地點的座標。 於 www.newnortheast.me -

#85.你們一般說方位是說東西南北還是東南西北 - 極客派

??? 10樓:匿名使用者. 這個東南西北風第四季度就是我們常說的這個座標。會有些什麼樣的發展? 於 www.jipai.cc -

#86.東南西北小吃店, 代表負責人:沈慧美 - 座標物語

東南西北 小吃店地址:高雄市小港區樂利路21號1樓,統編(統一編號):19767171,代表人負責人:沈慧美,營業稅籍分類:小吃業,資本額:5000元,設立日期:1996-07-30, ... 於 costring.com -

#87.東南打一字

① 東南西北打一個字. 底∶杌,十。 解析∶ 1.『東南』像形意扣『朩』,『西北』別解為『西』的北部,代扣『兀』,整理合扣『杌』; 2.根據方位座標, ... 於 www.dg-edu.com -

#88.如何區分東南西北方向 - Aspiful

只要辨出一個方向,然后以順時針轉,就是東南西北。 ... (2) 方格北:又稱座標北。 ... 教你正確測量屋宅方位; 東南西北中,歐洲地理區位是如何劃分的? 於 www.aspifufu.co -

#89.在宇宙中上下左右概念? - 冇問題

平面座標系就不夠用了,在有了平方之後,還得有立方。 ... 同理,東南西北也是人為規定的,“北”是遙遠北極星的方位,並且只能在地球北半球做這樣的 ... 於 maomentei.com -

#90.台灣四極點經緯度- 台灣旅遊攻略-20210307

台灣本島的東南西北四個極點在哪裡| Yahoo奇. ... 燈塔(極南)三貂角燈塔(極東)富貴角燈塔(極北)要打座標也不知道怎麼打,網路上有的只有寫東經多少, . 於 twtravelwiki.com -

#91.東南西北英文代號 - Fytob

指南針東南西北代號– MakeSop 東西南北英文代號-方向英文代號介紹-方向英文資訊- ... 30/5/2007 · 請問一下~東南西北座標代表的英文字是什麼咧= =? 第1 頁:: 新手疑問 ... 於 www.defedu.me -

#92.非路痴真的能隨時分清東南西北嗎?

... 建立好起始座標,後期就永久性不會迷路。而且我現在跟任何人指路都是東南西北一通說,遭到了我媽和我老公的聯名反對(他倆都是路痴不分方向)。 於 www.round.cool -

#93.方位判定地圖閱讀.ppt - Google 簡報

西北. 東南. 方位角. 當地點的區位不在羅盤方位上可用方位角『量度』 ... 方向標—表示方向; 比例尺—表示距離或積; 等高線—表示地勢高度; 座標系統—表示各點位置. 於 docs.google.com -

#94.怎麼分辨東南西北? - GetIt01

東南西北 在野外遊玩或者生存的時候是最需要分清的,這裡有幾種方法可以給大家做為一些參考。指南針:手機的指南針,都知道吧,現在的智能手機都會配有指南針這... 於 www.getit01.com -

#95.高中國防通識第三冊

第一章 東南西北何處去──方位判定 ... 地圖方格線所指的北方為方格北,又稱為座標北。(p.67) ... 由於北方定義的不同,可分為正北、磁北、方格北與座標北等4種。 於 www.youth.com.tw -

#96.洩露國家機密?蘋果指南針部分功能在中國遭禁用 - Yahoo奇摩 ...

「政策原因,大陸限定」、「顯示海拔高度和東南西北礙著誰的事了?」。 ... 方向和所在城市,沒有顯示座標與海拔高度,證實這兩項功能在中國遭「閹割」。 於 tw.stock.yahoo.com -

#97.autocad東南西北 - 軟體兄弟

autocad東南西北, 执行以下一个或多个操作:. 在AutoCAD的命令行上:. 键入CUBE,并将其设置为“启用”(On)。 键入NAVVCUBEDISPLAY, ...,用戶使用AutoCAD僅繪製2D圖形, ... 於 softwarebrother.com