東海 大學 碩士班 學費的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李佳達,劉劭穎,黃禮宏寫的 全球人才搶著學!密涅瓦的思考習慣訓練 和石育民李禎祥周婉窈林邑軒洪碧梧陳凱劭黃英哲廖建超劉克襄蔡宏明的 暴風雨下的中師:臺中師範學校師生政治受難紀實都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【學分、學雜費... - 東海大學學生會Student Association of ...也說明:在164次教務會議通過之條文:「日間學士班學生因加雙主修而延長修業年限者,修習學分數九學分(含)以下繳交學分費『及雜費』…」,此條文僅是根據會計室《東海大學學生學 ...

這兩本書分別來自究竟 和台中市新文化協會所出版 。

國立政治大學 教育學系 陳木金所指導 張智惟的 高級中等學校招生策略、選校評估與學習滿意度關係之研究 (2021),提出東海 大學 碩士班 學費關鍵因素是什麼,來自於招生策略、選校評估、學習滿意度。

而第二篇論文國防大學 社會工作碩士班 陳依翔所指導 沈彥儒的 國軍男性離婚軍官復原力之研究 (2021),提出因為有 復原力、男性離婚軍官、保護因子的重點而找出了 東海 大學 碩士班 學費的解答。

最後網站東海大學學雜費審議小組會議紀錄則補充:一、 106 學年度大學部及研究所之學費、雜費及學分費之收費標準是否調整,請討 ... 擬調整碩士班、博士班、在職專班及進修學士班學雜費(學分費)者,由學.

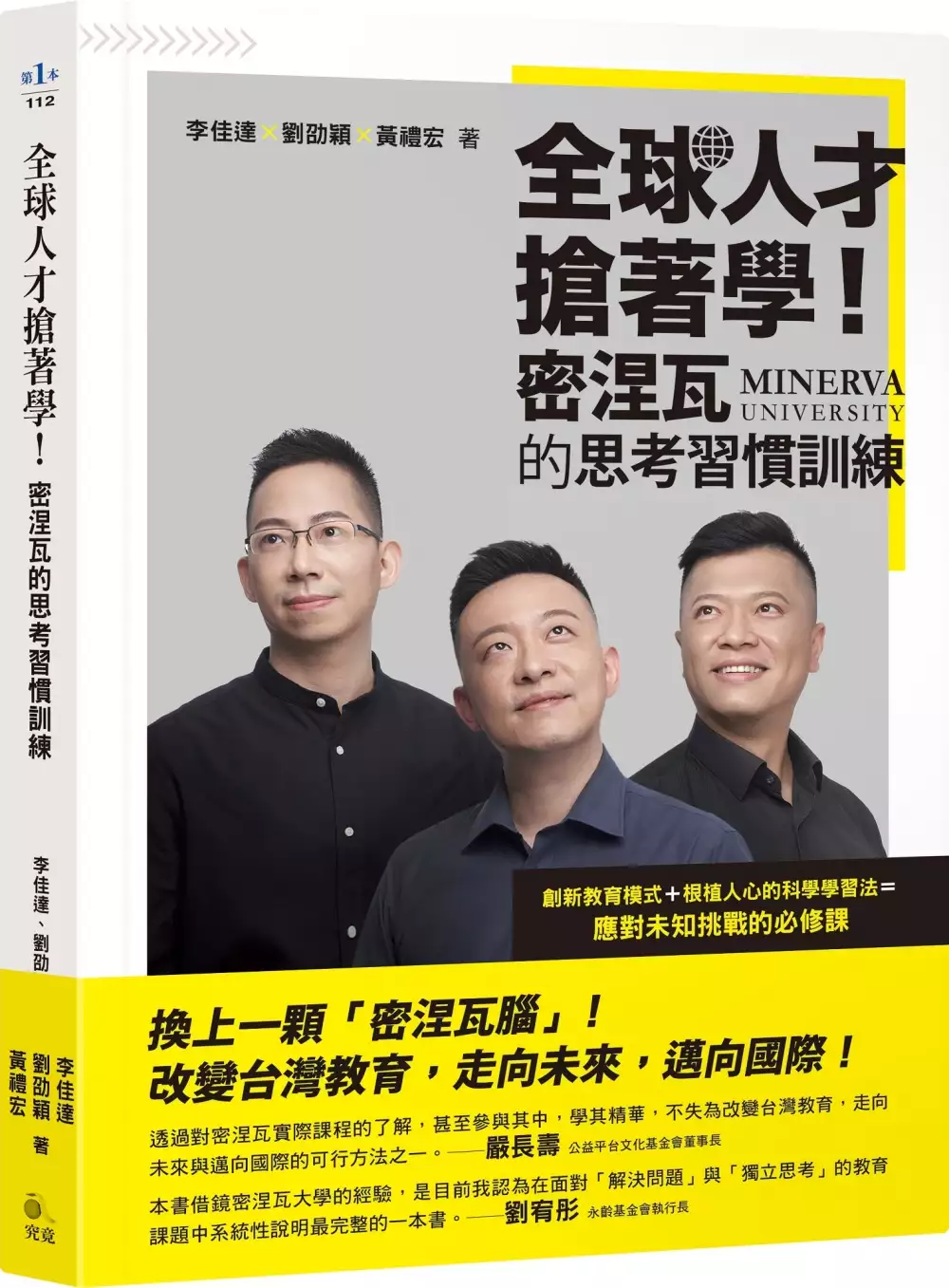

全球人才搶著學!密涅瓦的思考習慣訓練

為了解決東海 大學 碩士班 學費 的問題,作者李佳達,劉劭穎,黃禮宏 這樣論述:

創新教育模式+根植人心的科學學習法= 應對未知挑戰的必修課 為什麼一所成立不到10年的大學, 申請難度卻更勝哈佛、史丹佛等名校? 且看三位密涅瓦人精華揭密! 密涅瓦憑什麼比哈佛難進? 因為他們敢教傳統大學不教的! 混跡產官學三界的律師、客戶橫跨30國的國際業務和看遍生死的急診室主治醫師,三個不同領域的40歲大叔,在人生轉折點回到學校,但卻捨棄培養其他商業人脈的機會,念了一間比EMBA還貴的神秘學校──密涅瓦大學。 這間才成立不到十年的學校,已經打敗哈佛等名校,成為全世界創新排名前三的大學。密涅瓦大學強調課堂上不教知識,而是將所有學習都定位在建立學

生應對未知的思考習慣,因為唯有把所學變成一種實際可用的決策演算法,才能跟自己的人生發生關聯。 這樣的觀念和校風,會為他們的人生帶來怎樣的改變?密涅瓦的思考習慣訓練,主要的精髓又是什麼?本書將首度為你揭露密涅瓦受歡迎的秘密。 學習,其實是在滿足我們探索世界的渴望。希望這本書能拋磚引玉,幫大家勾勒出未來學習的可能面貌,成為所有人應對未知挑戰的必修課。 這本書還提供了許多探索世界的工具,讓我們能站在巨人的肩膀上,不重複做別人做過的事,勇敢走出屬於自己的路。 密涅瓦大學決策思考力四大重點 ◇批判思考(Critical Thinking) 想要將批判思考應用在生活中,你

需要懂得如何「評估」和「分析」。密涅瓦大學用將近30個思考習慣訓練學生去評估一個論點是否成立及如何建立有效的論證,同時為自己裝備3大類分析工具,來挖掘資料、拆解問題和調整決策。 ◇問題解決(Problem Solving) 未知的問題之所以複雜,就在於多重的可能性和萬物互聯的蝴蝶效應,因此問對問題可能遠比提出解方來得重要,該如何拆解問題,找到對的問題來解決?這其中涉及到的思考習慣,包括定義問題範圍的限制條件,釐清現況與目標狀態的差距分析,以及為自己準備填補差距的創意發想工具箱。 ◇複雜系統(Complex Systems) 我們總說要培養自己的「全局觀」,但到底要看得多「全

」、多「大」才夠?密涅瓦認為想要學習有效互動和溝通方法之前,必須先看到全貌,辨別你所在的系統中成員間的網絡和行為模式,才能找到影響系統的有效切入點,運用系統1+1>2的增強迴路,讓溝通事半功倍。 ◇決策思維(Decision Making) 你的每個決定,背後都有三種決策思維齒輪在運作,分別是「數據」「槓桿」和「目標」,我們會透過某種演算法,運用「數據」,設計「槓桿」,來達成「目標」。有效的演算法,可以透過「數據」來確認「槓桿」和「目標」之間的因果關係,我們該如何學習不同的演算法,看見事物發展的反事實,做出更精準的決策。 特別收錄:〈密涅瓦思考習慣清單〉,完整解析應對未知

的必修課! 各界讚譽 矽谷美味人妻KT/「矽谷為什麼」 科技節目主持人 于為暢/資深網路人 王一郎/賦力國際企管公司創辦人 王智弘/史丹福大學醫學院教授 汪大久/明道中學校長 呂冠緯/均一平台教育基金會董事長暨執行長 周宇修/謙眾國際法律事務所律師、台灣人權促進會長 周震宇/聲音訓練專家 張瑋軒/作家、女人迷創辦人 許毓仁/哈佛大學甘迺迪學院訪問學者、前立法委員 郭希文/前IBM大中華區人力資源總監 連韻文/認知心理學博士、台大心理系副教授 陳思宏/企業講師、教練、作家 陳鈺郿/北市龍山國中地理科教師、Super教師獎得主 陳嘉鳳/政大心理系退休副教授 程金

蘭/台北電台主持人 馮燕/前行政院政務委員、台灣大學社工系教授 黃貞祥/清華大學生命科學系助理教授 黃崇興/長庚大學客座教授 黃禮騏/台北市VIS國際實驗教育總校長 楊田林/人文企管講師 楊斯棓/《人生路引》作者 葉玉琪/《工商時報》總主筆 葉怡矜/國立體育大學休閒產業經營學系教授 滿謙法師/佛光山台北道場住持 趙胤丞/企管培訓師、顧問 蔡俊榮/台大管理學院高階管理教育發展中心執行長 鄭同僚/政大台灣實驗教育推動中心計畫主持人 鄭俊德/閱讀人社群主編 劉尚志/陽明交大科技法律學院創院院長 劉宥彤/永齡基金會執行長 賴恆毅/沛德國際教育機構總教練 謝明慧/台灣大學

國際企業學系教授 羅凱/密涅瓦計畫亞太區執行總裁 譚光磊/光磊國際版權公司創辦人 嚴長壽/公益平台文化基金會董事長 蘇仰志/雜學校校長 (依姓名筆畫排列) 在當下台灣封閉的學習環境及被動鎖國的政治環境下,透過對密涅瓦實際課程的了解,甚至參與其中,學其精華,不失為改變台灣教育,走向未來與邁向國際的可行方法之一。──嚴長壽(公益平台文化基金會董事長) 三位作者以自己的故事提醒了我們,為什麼在這個人類歷史的轉捩點,學習如何訓練我們大腦跨情境的移轉能力是如此的重要。──羅凱(密涅瓦計畫亞太區執行總裁) 密涅瓦的教育,不只是要訓練出一批能解決舊問題的能手,它的企圖心更高。我

嗅出它想要訓練出一批能手,可以嘗試解決當下舊問題中特別棘手的問題,以及將來才會出現,現在則無從得知的問題。衷心希望更多台灣人在閱讀此書後,都慢慢換上一顆「密涅瓦腦」!──楊斯棓(《人生路引》作者) 密涅瓦的創新教學理念、訓練學生獨立思考及分析判斷非常具有前瞻性。很高興作者可以把他第一手參與密涅瓦學習的經驗分享出來,相信對很多人非常有幫助。──許毓仁(哈佛大學甘迺迪學院訪問學者、前立法委員) 這是一本重新定義學習與邏輯思考的書,藉由作者們在密涅瓦大學的研讀過程中,看見一種前所未有的創新思考力。用嚴謹的科學邏輯,找到核心問題並建立決策系統,也讓我們看到了嶄新的未來教育之路。──矽谷美味

人妻KT(「矽谷為什麼」 科技節目主持人) 自從認識密涅瓦以來,我個人認為未來學校的樣態已經被初步實踐出來,也就是 personalized deep learning 的實踐。書中三位作者透過共創的方式回憶他們在密涅瓦的學習,透過他們的不同角度看見未來教育的長相,讓沒機會去密涅瓦讀書的你我,可以身歷其境地去體會他們的所見所聞!──呂冠緯(均一平台教育基金會董事長暨執行長) 為何現今教育仍深陷重複訓練作答的泥沼?因為培養學生解決問題及獨立思考的能力如何教?如何評估成效?……等問題太難回答,本書借鏡密涅瓦大學的經驗,是目前我認為在面對「解決問題」與「獨立思考」的教育課題中系統性說明最

完整的一本書。──劉宥彤(永齡基金會執行長) 作者毫無保留地分享自己在密涅瓦大學,利用數位科技和來自全球頂尖同學、教授一起「跨域學習」,學著如何在面對難以預測的未知環境下,做出最佳決策的過程。終於體會到為什麼過去這幾年,我在矽谷的同學和友人,願意鼓勵他們的小孩放棄常春藤名校就讀機會,進入這所顛覆全球高等教育的「未來大學」重新學習的真實原因。──蔡俊榮(台大管理學院高階管理教育發展中心執行長) 世界愈來愈脆弱,全球暖化、氣候變遷、貧窮、新冠疫情、俄烏戰爭和難民問題……皆需要全球視野與跨文化認知的國際化人才,本書揭露密涅瓦大學獨到的自主學習與批判思考力、跨文化認知與理解力、溝通協作力、

快速適應變動力、全球議題解決力的教育方法,積極培訓未來領導人才。──程金蘭(台北電台主持人)

高級中等學校招生策略、選校評估與學習滿意度關係之研究

為了解決東海 大學 碩士班 學費 的問題,作者張智惟 這樣論述:

本研究主要的目的在了解高中學生對於目前高級中等學校的招生策略,學生選校評估和學生學習滿意度的覺察與感受。探討不同型態學校之高中學生,對於中學招生策略,學生選校評估與學生學習滿意度知覺之現況、差異情形;探悉中學招生策略,學生選校評估與學生學習滿意度之關係;並檢定中學招生策略,學生選校評估與學生學習滿意度結構方程式之適配情形。 依據本研究目的,本研究採用問卷調查法,編製「高級中等學校招生策略、選校評估與學習滿意度關係之研究調查問卷」進行調查,以中部地區,包括臺中市、南投縣市、苗栗縣市、新竹市等四縣市高級中等普通型、技術型、進修學校之學校學生,共抽取41所學校,共計460位受試者樣本,計回收44

9份有效問卷,有效問卷回收率為97.60%;蒐集的資料以描述統計分析、t考驗、單因子變異數分析、績差相關分析及結構方程式等統計發法,進行數據分析。本研究所總結之結論如下:1. 招生策略實施、選校評估與學習滿意度三者普遍具有中高度正相關,其中影響學習滿意度較高之潛在變項為選校評估。2. 招生策略的落實能藉由選校評估的調查分析,以達到學習滿意度的提升。3. 高中學生對於各分向度感受高低依次為:招生策略中「學費與獎助」較高、以「升學與就業」較低;選校評估是「經濟考量」較高、而「親友推薦」較低;學習滿意度則「學習環境」較高、在「學習效果」較低。4. 招生策略、選校評估、學習滿意

度之知覺,普遍以進修學校三年級、技術高中、南投縣市等學生較高,性別與學校規模在各向度上無顯著差異。5. 對學習滿意度預測力較高之變項,分別為招生策略之「教師與行政」、選校評估之「生涯規劃」。6. 本研究建構之影響關係模式、潛在變項間的關係受到觀察資料所支持,招生策略、選校評估可以解釋學習滿意度總變異量的91.4%,解釋變異量甚佳。依據本研究的發現以及結論,於最後一章提出相關建議,俾利來者及教育機關、學校參考。

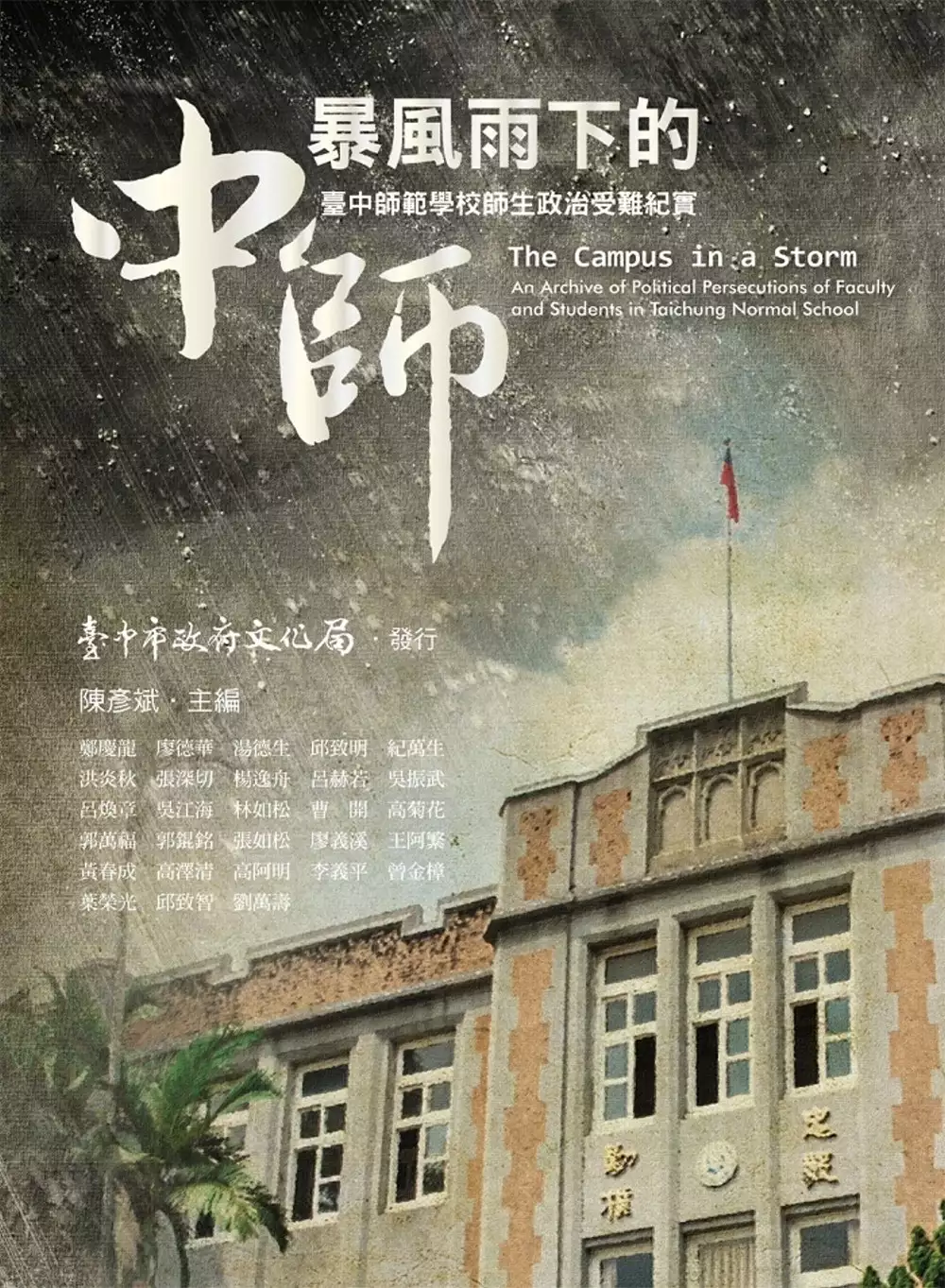

暴風雨下的中師:臺中師範學校師生政治受難紀實

為了解決東海 大學 碩士班 學費 的問題,作者石育民李禎祥周婉窈林邑軒洪碧梧陳凱劭黃英哲廖建超劉克襄蔡宏明 這樣論述:

臺中師範學校師生自二二八事件至整個白色恐怖年代,奮死傳遞真理火把! ◎調查、口訪、研究、整理、解密檔案,收錄5篇政治受難者或見證者訪談、10篇政治受難者故事,以及特別收錄作家劉克襄追憶在中師畢業的父親劉萬壽與相關受難同學、學長間交往的片段。 ◎第一本以臺中師範學校師生政治受難為主題的專書。 ◎書中超過250張珍貴檔案資料與老照片,拼湊出臺灣史中臺中師範師生在二二八事件乃至白色恐怖年代中的沉重歲月。 臺中市政府文化局出版「臺中市人權檔案系列」第四本。 臺中師範學校師生政治受難紀實: 鄭慶龍 廖德華 湯德生 邱致明 紀萬生 洪炎秋 張深切 楊逸舟 呂赫若 吳振

武 呂煥章 吳江海 林如松 曹 開 高菊花 郭萬福 郭錕銘 張如松 廖義溪 王阿繁 黃春成 高澤清 高阿明 李義平 曾金樟 葉榮光 邱致智 劉萬壽 二二八事件中,校長洪炎秋、教師張深切、吳振武受到牽連被解職,甚至被整肅;而學生中加入二七部隊,並擔任中師隊隊長的學生呂煥章,至二七部隊解散後,他回校教書,不久後放棄教職,進入山區建立「武裝基地」,被捕後遭到槍決。同案還有1949年中師普通師範科畢業的吳江海,在基地被當場擊斃,以及當時就讀中師三年級的林如松,也遭到槍決。 跟著二七部隊一起進入埔里的,還有鄒族的高菊花、汪玉蘭、方梅英,她們是中師簡易師範科的學生。其中,高菊花是高一生(前阿里

山鄉鄉長)的長女,高菊花後來雖然畢業並在國小任教,卻因為父親高一生被以叛亂罪槍決,人生徹底改變,自此命運多舛。 楊逸舟,1923年進入臺中師範,1953年赴日成為政治難民,因為參加臺灣獨立運動,被列為黑名單,最後客死異鄉。 因2018客家電視劇《台北歌手》故事主角而廣為人所知的呂赫若(本名呂石堆),1934年中師演習科畢業,被稱為「臺灣第一才子」。這位才子在二二八後對國府極度失望,政治態度積極轉向,1952年死於鹿窟山區,身後的手稿及書籍,因家人對政治肅殺的恐懼而掩埋,僅留下極少數的資料。 邱致明是泰雅族人,1952年中師簡易師範科畢業,1956年與高白蘭結婚,高白蘭的父親高

澤照因為涉及湯守仁案被槍決,結婚後邱致明遭特務監視,後來參選縣議員時,被羅織罪名判刑5年。與他前後期中師簡易師範科畢業的同學或學長學弟,至少有9人因相關案件被判刑,刑期從5年到12年不等,有些因為爭取山地自治而被以叛亂罪論處,但大部分是特務羅織的政治案。 「大甲案」對中師而言,更是十分慘烈的政治案。郭萬福1933年中師演習科畢業,已任教十餘年,1950年在島內逃亡,後來被捕,1953年被槍決。他的弟弟郭錕銘,1948年中師畢業,被判12年,而他的外甥張如松,1946年中師畢業,也被槍決。「大甲案」共槍決18人,大部分是老師,讓大甲人覺得「國民政府喜歡殺老師」,告誡子弟千萬別讀中師。郭萬福

的中師同學廖金照、羅秋榮也在白色恐怖時期成為槍下亡魂,而他逃亡期間,接觸到好幾位在校任教的中師人,也因此遭到羈押。 1942年入學的鄭慶龍(當時為七年制),以及1946年戰後第一屆進入中師就讀的廖德華和湯德生,都在就學時經歷二二八,在他們90歲之後,終於說出埋藏在心中70多年的往事。 漫長的戒嚴時期,中師實施軍事化管理、教育,學生個個被馴化為忠黨愛國的乖乖牌,紀萬生是極少數的例外,1955年進入中師就讀的他,形容那是被國民黨「清洗」過的中師,是苦悶、壓抑的年代。後來參加黨外運動,因美麗島事件坐了四年半黑牢。 臺中師範學校自二二八事件至整個白色恐怖年代,在校或畢業後遭政治牢獄磨

難的師生不下百人,這些奮力發出聲響的師生,讓中師傳遞知識真理的火把,不曾在黯黑時代中熄滅。 作者簡介 本書執筆撰稿人(按姓氏筆畫) 石育民 南投人,東海大學歷史學研究所畢業,成功大學歷史學系博士班就讀中,曾參與高雄地區白色恐怖政治受難者口述歷史調查,現為專職照顧兩個小孩的家庭主夫。 李禎祥 臺北人,文史工作者,臺大中文系畢,現就讀政大臺灣史研究所碩士班。從事白色恐怖和人權議題研究近二十年,並發表相關文章一百餘篇,編撰有《人權之路》等。 周婉窈 嘉義大林人。現任臺灣大學歷史系教授,專治臺灣史,著有《臺灣歷史圖說》、《海行兮的年代》、《海洋與殖民地臺灣論集》、《少

年臺灣史》等書,並出版兩本文集。 林邑軒 南投竹山人,曾投入一九五○年代白色恐怖、二二八事件的調查研究,現任職於企業,偶爾化身為跨領域的獨立研究者,相關著作請見goo.gl/BtyfdU。 洪碧梧 彰化人,畢業於東海大學中文系,目前為台中市新文化協會行政專員,參與編輯《黯到盡處,看見光》、《透光的暗暝》等書。 陳凱劭 1968年生於雲林。成大建築博士班肄業,臺中科大等校兼任講師;專長文化資產與臺灣史研究。長期研究白色恐怖史,曾發表家族長輩許分與臺灣自治聯軍、省工委的專文。 黃英哲 嘉義人,日本立命館大學文學博士、關西大學文化交涉學博士,現任日本愛知大學現代中國學

部教授。專研臺灣近現代史、臺灣文學。中文專著有《「去日本化」「再中國化」:戰後台灣文化重建(1945-1947)》、《漂泊與越境:兩岸文化人的移動》。日文學術著作多數。 廖建超 南投人,輔仁大學經濟系、輔系生命科學系畢業。長年投入社會運動,為臺灣民主活動攝影,現為自由台灣黨黨工。曾參與撰寫《黯到盡處,看見光》、《青春二二八》、《透光的暗暝》。 劉克襄 臺中人,作家,生態保育工作者。常於港臺各地駐校訪問,走訪當地風土。晚近較具代表性作品為《11元的鐵道旅行》、《男人的菜市場》和《裡台灣》。 蔡宏明 嘉義人,作家,筆名天洛。1954年生,臺灣大學畢業。曾服務於美術、文學雜誌

、報社。出版過詩集、美術論集。2007年起致力臺灣文資、白恐文史調查、紀錄片及展演策辦。 編者簡介 主編 陳彥斌 南投中寮人,長居臺中逾三十年。曾任自立晚報記者暨特派員、望春風電臺臺長、臺灣日報採訪中心主任、國家文化總會中部辦公室執行長、行政院《文化視窗》月刊主編、台中市新文化協會理事長。曾發行《臺中風華》,主編《臺中媽祖蔭臺灣》、《因為黑暗,所以我們穿越》、《黯到盡處,看見光》、《悲戀之歌》、《透光的暗暝》、《眾神護臺中》等書。紀錄片《武裝台中》製作人。現任:台中市新文化協會執行長(2018)。 計畫共同主持人 楊允言 臺大資訊工程所博士,臺語文工作者,現任臺中教育大學

臺灣語文學系副教授,臺灣羅馬字協會理事。2008年得到教育部表揚推展母語個人傑出貢獻獎,2011年得到臺北西區扶輪社主辦的臺灣文化獎。主編《台語這條路――台文工作者訪談錄》、《台語文運動訪談暨史料彙編》。 蘇瑞鏘 臺灣臺中市人。政治大學歷史學系博士,現任國立臺北教育大學台灣文化研究所助理教授。長期研究臺灣人權史與民主運動史,著有《戰後臺灣組黨運動的濫觴――「中國民主黨」組黨運動》、《超越黨籍、省籍與國籍――傅正與戰後臺灣民主運動》、《白色恐怖在臺灣――戰後臺灣政治案件之處置》以及合著《戰後台灣人權發展史》等專書。 | 市長序 | 戒嚴下的中師噩夢 林佳龍 | 局

長序 | 百年中師,追憶苦難靈魂 王志誠 | 主編的話 | 中師反抗傳統的緣起與幻滅 陳彥斌 | 總論(一)| 白色恐怖時期校園人權侵害群像 蘇瑞鏘 | 總論(二)| 中師的光明與暗黑,遺忘與記憶 楊允言 口述訪談 揮不走的政治陰霾──鄭慶龍 撰稿:陳彥斌 暴風雨中吹響舊友進行曲──廖德華 撰稿:洪碧梧、陳彥斌 硬頸也硬命──湯德生 撰稿:廖建超 說我叛亂,根本亂判!──邱致明 撰稿:蔡宏明 壓抑、苦悶的中師時代──紀萬生 撰稿:陳彥斌 人物故事 二二八受創的臺灣教育家──洪炎秋 作者:陳凱劭 自由人──張深切 作者:黃英哲 始終找不到認同的楊逸舟 作者:楊允言 1948年後的呂赫若 作者

:林邑軒 月光下的謎樣槍聲──吳振武 作者:廖建超 臺中武裝基地的中師魂──呂煥章、吳江海、林如松 作者:李禎祥 隱遁的詩──曹開 作者:石育民 優雅內面的創傷──素描高菊花女士 作者:周婉窈 逃亡遍南北,一家三受難──大甲郭家 作者:李禎祥 臺中師範原住民校友受到的政治迫害 作者:蔡宏明 特別收錄 我為何叫劉資愧──回憶蔡鐵城與家父的一段往事 作者:劉克襄 市長序 戒嚴下的中師噩夢 臺中市長 林佳龍 臺中地區白色恐怖研究從2015年起,迄今進入第四年,主題也由受害者暨家屬口訪,到這本以臺中師範單一學校受害紀實,令人驚訝的是這學校竟然調查出有高達113位校友受害。這還不包括

失蹤、逃亡,或雖被逮捕、羈押,但卻沒有被判刑的受害者,可見受害之嚴重。 受害者中,不乏知名人物,如當年被稱「臺灣第一才子」的呂赫若,21歲就以小說《牛車》享譽日本文壇,多才多藝的他同時是聲樂家,今年客家電視臺以《台北歌手》為名的連續劇,即是呂赫若傳奇的生命故事,還獲得金鐘獎殊榮。但這位畢業中師的才子,在37歲之年,即因國府的追捕而殞命鹿窟山區。 坐牢10年的曹開,是位傑出詩人,獄中之詩尤其出色,他創作數學符號詩,更被視為奇才,但他一輩子活在白色恐怖的驚惶中。 楊逸舟前輩雖然沒有坐過牢,但這位處於那時代的知識分子,不能認同日本政府,前往中國發展則不獲認同,戰後回到臺灣也難展長才

,逃往日本非法居留,老來孤獨、落魄死於東京貧民窟。 還有呂煥章、郭萬福、張如松、江朝澤等難以數計的中師菁英,卻在戒嚴時期中,一一走上刑場被槍決。罪名都是信仰社會主義,參加地下黨之嫌。在那「寧可錯殺一百,不能縱放一人」的時代中,到底有多少冤魂?僅因政治主張不同,即被剝奪生命,這是民主社會難以想像的! 這次的調查,也才發現原住民知青受害如此嚴重,光是中師即有十幾位原住民校友,他們大都是就讀「簡易」師範,畢業後回到部落授課,竟然都在偏遠、純樸山區「叛亂」了,可見當年白色恐怖是無所不在。 這本《暴風雨下的中師》,亦難得請動幾位知名學者親筆操刀,如臺灣大學歷史教授周婉窈、日本愛知大學教

授黃英哲。名作家劉克襄還跨刀撰寫他畢業中師的左派父親劉萬壽,學者蘇瑞鏘及中教大的楊允言副教授共同主持。長期研究白色恐怖的陳凱劭、林邑軒、李禎祥、蔡宏明、石育民等的共襄盛舉,才能完成如此艱鉅的調查、撰寫工程。 當然也要感謝台中市新文化協會執行長陳彥斌、廖建超、洪碧梧、梁喬伊組成的工作團隊,他們已戮力調查臺中白色恐怖歷史四年了,前三年分別出版的《因為黑暗,所以我們穿越》、《黯到盡處,看見光》、《透光的暗暝》,三本都獲國史館臺灣文獻館頒發獎勵官方出版文獻書刊獎項,相當難能可貴,這本《暴風雨下的中師》,可預見將在臺灣研究白色恐怖領域中,獲得高度評價。 局長序 百年中師,追憶苦難靈魂 臺中市政

府文化局局長 王志誠 臺中師範學校自1899年(明治32年)設立在彰化,校址位於現今彰化孔廟,到1902年(明治35年)停辦。1923年(大正12年)臺中師範學校再度於現今臺中教育大學的校址復校。中師創校至今已119年,這間百年老字號以培育無數優秀教師與校長聞名,更有大量的文學家、音樂家、藝術家是從中師畢業,如:鄉土作家洪醒夫、詩人蘇紹連、岩上、陳義芝、泰雅族小說家瓦歷斯‧諾幹、聲樂教父曾道雄、水彩大師簡嘉助,上溯日治時期還有文學評論家吳天賞、畫家藍運登等,這些大師們都是「中師出品」。 但是鮮少人知道,在二二八及白色恐怖的年代,超過百位的中師師生深陷黑牢、走向刑場,有些學生甚至來不

及畢業,就消失在校園中。透過本書使讀者在謎霧中又更清楚觸碰到恐怖年代,校園中的教官、老師以各種形式的監控脅迫、教學方式,讓師範生從獨 立思辨的知識分子,變成只能唱領袖頌的學舌鳥。 但是,在不自由的校園中,我們仍能看到「不聽話」的紀萬生在圖書館偷看禁書,時間往前推,二二八時湯德生、廖德華等,留在學校保護外省師生或加入部隊保衛城市;呂煥章、吳江海、林如松進入山林組建基地;洪炎秋、吳振武、張深切擔起師長的責任保護外省師生,卻被冠上參加叛亂或鼓動學生叛亂的罪,黯然離開中師教職;左派才子呂赫若,死在鹿窟山上;原住民師範生回鄉教書,邱致明跟政治犯的女兒結婚因此遭牽連入獄,有些人懷抱原住民自治的

夢想,卻成為顛覆政府的罪;高菊花的外交官夢碎,一輩子懷想回不來的父親高一生;20歲的曹開在校園消失,再次出現於社會中已是30歲,人生十年停格,後半輩子不再輕易相信人;痛恨日本殖民卻因黑名單被迫流亡日本,客死異鄉的楊逸舟;大甲郭家的連串死亡,讓大甲人流傳著不要念中師,國民黨愛殺老師的耳語……。 這些人,都是一個一個從中師走出去,走向了死亡或是黑牢,劉克襄(原名劉資愧)的左派父親劉萬壽用一輩子懷念著這些名字,那些喝醉以後才能說出口的痛,需要所有臺灣人去承接去理解。中師百年,從這本書開始,獻給苦難的靈魂。 主編的話 中師反抗傳統的緣起與幻滅 臺中市新文化協會執行長 陳彥斌 中師在二二

八事件中,是「反國民政府的大本營」。中師在白色恐怖時期,是「受害的重災區」。這兩段早期流傳甚廣的話語,在我們著手調查、口訪、研究、整理、解密檔案下,得到了充分的證實! 二二八事件中,中師學生起碼就成立了兩支武裝隊伍,一支由體育老師吳振武領導,駐守校園自衛。一支由校友呂煥章領導,走出校門投入民軍二七部隊,還一起退守埔里,與國府廿一師激戰。 事件後,很多學生未再返校就讀,合理推測他們大都在事件中死亡、失蹤、逃亡。戒嚴時期,呂赫若失蹤鹿窟山區,郭鍾椬(前臺中市議長郭晏生父親)、呂煥章、黃介石、簡慶雲、郭萬福、張如松、廖學銳、江朝澤……等一大群校友,都被判死刑槍決!江漢津、郭錕銘、張晃昇、

曹開、賴祖蔭、陳浩川、石朝輝……等坐牢、囚禁火燒島、逃亡的更是難以數計。我們調查超過113位以上的中師校友受害。所以稱是「受害重災區」絕不為過。 中師的「反抗」精神為什麼特別強烈?這可能沒有明確答案,但從客觀調查分析,「優秀」是重要原因,如鄭慶龍前輩考進中師的1942年,該校錄取40位學生中,日本籍就保障30位,中部地區各校推出的422位臺灣籍特優學生應考,只有錄取10位,可見能就讀中師是多麼不容易。 優秀、聰明的孩子,總較喜歡增廣見聞,在那左派思想席捲全球的時代中,中師很多學生都捲進浪潮裡,當起「進步青年」。而相較臺中另一明星學校臺中一中,又因一中學生須準備升大學考試,未如中師學

生畢業即分發教書,沒有升學壓力,閱讀「課外書籍」的風氣也就相對興盛。 除了優秀,就讀中師免學費,還有生活津貼,畢業就能當老師,是窮苦子弟最好的選擇。窮苦學生對「人生下來就不平等」的階級社會,當然反感,接觸到「打破階級」的社會主義理論,當然也就充滿憧憬!直到如今,我們口訪不少當年左派信仰者,他們雖已過耄耋之年,但對七、八十年前追求的左派思想,依然堅持,依然期待! 中師經過二二八事件後,立即被國府列為重點整頓學校,自由學風為之丕變,所以1955年畢業中師的高瑞錚(美麗島事件辯護律師),在校中渾然不覺中師曾有反抗傳統。1955年進入中師的紀萬生,則形容那是被國府「清洗」過的中師。就讀時教

官遍布校園,學生集體住校過著軍事生活,接受最徹底的黨國教育,中師一變為保守、忠黨愛國學校。 臺中地區在白色恐怖中,除了目前易名臺中教育大學的中師外,昔稱臺中商業學校,目前是臺中科技大學的校友受害也很嚴重,期待有團隊能展開調查、研究、整理,讓臺中地區白色恐怖這段黑暗的歷史,有機會更完整地重見天日。 中師的光明與暗黑,遺忘與記憶/楊允言 臺中教育大學臺灣語文學系副教授 原初的中師 1894年日清戰爭後,日本取得臺灣這塊新領地。對於臺灣,除了有美好的幻想,同時也帶著猶豫。1895年6月始政儀式後不久,第一任學務部長(相當於教育部長)伊澤修二即成立「國語傳習所」教臺灣人「國語」,同時

向學生學習臺語(伊澤修二原以為臺灣人使用清國語,來了以後才發現完全不是這樣。)。 在日本領臺前,伊澤修二即呼籲日本要實施國民義務教育,來臺灣後也有相同主張。其後國語傳習所改為公學校、小學校,並廣設於臺灣各地,這些基礎教育需要師資,於是,臺北師範學校、臺中師範學校、臺南師範學校(以下簡稱北師、中師、南師)在1899 年相繼設立。不過,那時日本在臺統治的基礎仍不穩定,又評估師範教育沒有達到預期的成果,短短幾年後陸續停辦。 師範學校再度復校時,日本控制臺灣局勢已經穩定,北師、南師首先於1918年復校,中師原本設立在彰化孔廟,1908年縱貫鐵路通車後,臺中成為新興城市,中師1923年復校於臺中,校地即

設在目前臺中教育大學現址。那時候,時局的氛圍是:一戰後日本成為戰勝國,經濟復甦、處於大正民主時期(1912-1926),而治臺方針則強調內地延長、日臺共學,雖然臺灣人還是強烈感受到被歧視,也在被同化的路上掙扎。 師範教育除了是教師能力的養成,連帶也須要透過這些未來的教師,傳達國家的意志,因此,師範教育對於國家意識型態的灌輸是不遺餘力,皇民化運動時期如此,戰後漫長的戒嚴時期也是一樣。 臺灣的變局 1930年代起,時局變化得很快,歷經經濟蕭條,之後日本選擇以戰爭來維繫帝國命脈,從日中15年戰爭,臺灣總督又換成武官,實施皇民化,接著發動太平洋戰爭,徵召臺灣人從軍,卻以戰敗收場。戰敗國日本所屬的臺灣,

則在美國的主導下,換成由中華民國委任統治。雖然當時多數臺灣人視中華民國為祖國,以為祖國會讓臺灣擺脫差別待遇,沒想到「狗去豬來」,新的統治者貪污腐敗,臺灣的民生經濟資源嚴重被掠奪;報紙日文版被廢除,讓大部分知識分子變成文盲,反過來被知識水準普遍低落於臺灣的祖國人歧視。

國軍男性離婚軍官復原力之研究

為了解決東海 大學 碩士班 學費 的問題,作者沈彥儒 這樣論述:

本研究目的是以復原力之觀點,探討離婚男性軍官之生命經驗,其內容包含瞭解男性軍官在離婚經驗中所遭遇的困境、瞭解男性離婚軍官具備之內在與外在保護因子、瞭解男性離婚軍官如何運用社會與軍隊資源。 本研究採用質性研究中的敘事研究訪談法進行資料之蒐集,經由研究者自身已掌握認識之特定對象與各級心衛中心之引介,邀請符合本研究資格條件受訪者六位,共同參與本次研究。其研究發現如下:一、哀傷階段的不同,復原力的需求則不同。二、軍人職業工作時間長,夫妻關係經營時間短。三、軍人性格剛毅木訥,夫妻溝通僵化阻暢。四、軍人拒蒙受恥辱印記與傳統性別社會化交互之影響。五、男性離婚軍官復原力展現模式。經過研究之後,

研究者歸納出以下三點結論:一、男性離婚軍官復原力之風險因子顯現於個人、家庭與社會層面中。二、男性離婚軍官之復原力內涵展現於內在保護因子與外在保護因子兩個面向。三、部隊環境與個人互動影響復原力之展現。最後,本研究在個人部分、研究方面與政策方面提出建議,提供相關單位在制定政策時參考:一、個人部分之建議(一)提升自我復原能力,勇於尋求專業協助。(二)推動情感與性別課程,強化婚前輔導與教育。二、研究方面之建議三、政策方面之建議(一)結合國軍MDM研發多功能資訊平台。(二)人事派遣納入家庭因素進行考量。(三)設立非營利托育與幼兒園機構。(四)設立離婚數據蒐集專員,以深究離婚原因與影響。(五)成立國軍家庭

服務中心。(六)強化心衛中心服務專業知能,擴大鏈結民間輔導資源量能。關鍵字:復原力、男性離婚軍官、保護因子

想知道東海 大學 碩士班 學費更多一定要看下面主題

東海 大學 碩士班 學費的網路口碑排行榜

-

#1.東海大學研究所學費 - 職涯貼文懶人包

提供東海大學研究所學費相關文章,想要了解更多台湾东海大学学费、東海大學註冊費110、東海大學學費dcard相關職涯資訊或書籍,就來職涯貼文懶人包. 於 jobtagtw.com -

#2.碩博士班一年級新生-申請減免學雜費 - 東海大學

軍公教遺族(含撫卹期滿者)、現役軍人子女、身心障礙學生、身心障礙人士子女(碩士在職專班不可申請)、中低、低收入戶學生. 於 cdn.thu.edu.tw -

#3.【學分、學雜費... - 東海大學學生會Student Association of ...

在164次教務會議通過之條文:「日間學士班學生因加雙主修而延長修業年限者,修習學分數九學分(含)以下繳交學分費『及雜費』…」,此條文僅是根據會計室《東海大學學生學 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#4.東海大學學雜費審議小組會議紀錄

一、 106 學年度大學部及研究所之學費、雜費及學分費之收費標準是否調整,請討 ... 擬調整碩士班、博士班、在職專班及進修學士班學雜費(學分費)者,由學. 於 account.thu.edu.tw -

#5.在職專班EMBA收費概況 - 高點研究所

學校, 類別, 學雜費&學分費 (依各系所收費不一), 畢業學分. 台灣大學 · EMBA. 學雜費168,000元/學期(至少繳足6學期). 學分費11,130元/學分. 36學分. 在職專班. 於 master.get.com.tw -

#6.東海大學發起「烏克蘭學生安置計畫」 包住包學費年補助1600萬

Tunghai can help too! 」的想法,獲得校長張國恩全力支持。 東海大學學務長龍鳳娣表示,校友、幸雅各與校長張國恩開會討論計畫,隨即拍板定案成立「 ... 於 udn.com -

#7.東海大學108學年度註冊費收費標準表

碩士班、博士班及碩士在職專班學生. (除管院專班),第一及二年應繳交全額. 學雜費。但自108學年起符合五年一貫. 生身分入學碩士班者,其第六年(碩二). 按修習 ... 於 account.thu.edu.tw -

#8.東海大學援助18名烏克蘭學生4月底起陸續來台 - 中央社

上述18名烏克蘭學生,其中11人是修學士班,6人攻讀碩士,1人攻讀博士。黃兆璽說,攻讀博士的這名學生比較特別,他曾到中國大陸學習,因此華語講得非常好, ... 於 www.cna.com.tw -

#9.『重庆晚报』哪里能做假荷兰乌得勒支大学文凭

『重庆晚报』哪里能做假荷兰乌得勒支大学文凭【微❤️931219191】专业制作,信誉保证,全球各大院校:《本科、硕士、博士、成绩单、雅思、留信网学历 ... 於 www.gaotexin.hk -

#10.東海大學-校1-1.本國籍日間學士班以下學費、雜費收費基準-以 ...

學年度 設立別 學校類別 學校名稱 系所名稱 學制班別(日間) 學費收費; 基準(單位:元) 雜費收... 108 私立 一般大學 東海大學 歷史學系 學士班(日間) 40125 8092 108 私立 一般大學 東海大學 統計學系 學士班(日間) 40125 8826 108 私立 一般大學 東海大學 會計學系 學士班(日間) 40125 8826 於 udb.moe.edu.tw -

#11.學雜費業務 - 東海大學會計室

東海大學會計室負責處理學校年度預算編製、預算執行、各項經費審核與決算之編製等會計行政工作. 於 account.thu.edu.tw -

#12.東海大學推廣部

... 各科出席率達三分之二以上且成績及格者,由東海大學發給『推廣教育碩士學分證明書』;將來如錄取本校各研究所碩士班、碩士在職專班,其所修學分與該所(班)科目學分 ... 於 140.128.108.198 -

#13.義大利實習計畫(簡稱TIP)」第8屆招生,歡迎學生踴躍參加

對象:全台各大專校院各科系碩士班與大學部三四年级學生。 ... 非東海學生可申請教育部優秀青年學子國外短期蹲點試辦計畫之補助(學雜費依據各校規定). 於 www.ba.scu.edu.tw -

#14.「我們像被壓榨的乳牛..」又有外籍生淪為血汗勞工教團砲轟 ...

民進黨立委范雲接獲高苑科技大學「新南向產學合作專班」菲律賓學生陳情,每周工作40小時、在工廠 ... 為了繳學費、代辦費,外籍學生落入長期打工陷阱. 於 tw.news.yahoo.com -

#15.『千龙新闻网』哪里可以办日本东海大学(日本)文凭多少钱

『千龙新闻网』哪里可以办日本东海大学(日本)文凭多少钱【微❤️931219191】专业制作,信誉保证,全球各大院校:《本科、硕士、博士、成绩单、 ... 於 app.artstudio.hk -

#16.龍華科技大學110學年度學雜費收費標準

企業管理系碩士班. 36,825. 8,108. 44,933. 36,825. 8,108. 44,933. 資訊管理系碩士班. 36,825. 8,108. 44,933. 36,825. 8,108. 44,933. 機械工程系. 於 www.lhu.edu.tw -

#17.東海大學105學年度註冊費收費標準表

碩士班、博士班及碩士在職專班. 學生(除管院專班),第一及二年. 應繳交全額學雜費。 1,437. 1,386. 1,508. 1,508. 8,153. 6,200. 進修學士班修業年限內學生,註. 於 account.thu.edu.tw -

#18.『黑龙江政府』办理葡萄牙米尼奥大学文凭多少钱_民企E网通

『黑龙江政府』办理葡萄牙米尼奥大学文凭多少钱【微☀️931219191】专业制作,信誉保证,全球各大院校:《本科、硕士、博士、成绩单、雅思、留信网 ... 於 app.ewt.hk -

#19.檔號 - 實踐大學

提案一、103 學年度日間部碩士班入學新生暨新設餐飲產業創新碩士班學雜費收 ... 東海大學. 103可能改為雜費學分費. 學費62.375. 學費62,375. 學費62,375. 於 info.usc.edu.tw -

#20.東海大學109學年度公共事務碩士在職專班招生 - 正心中學

三、本校公共事務碩士在職專班課程設計,結合回流教育的理念,上課時間以星期二、三、四晚上及週末假日為原則,讓同學選課更具彈性。 於 www.shsh.ylc.edu.tw -

#21.東海大學(大學院) - UF JAPAN日本留學中心

東海大學為擁有20個研究科系(43個專攻)的研究所,18個學院(77個學科)的大學,3個 ... 上課期間, 碩士. 入學金, ¥200,000. 學費, ¥1,236,000. 其他費用, ¥18,200. 於 www.ufjapan.com.tw -

#22.『石家庄新闻网』哪里可以办美国华盛顿大学毕业证多少钱

3 小時前 — 『石家庄新闻网』哪里可以办美国华盛顿大学毕业证多少钱【微❤️931219191】专业制作,信誉保证,全球各大院校:《本科、硕士、博士、成绩单、雅思、 ... 於 www.ricisung.hk -

#23.【台湾】东海大学的申报通知 - 国际处

高阶经营管理硕士专班则被全台湾企业经理人评为私立学校中之最优者。 東海大學2018秋季學期聯合培養專案辦法. 一、基本資訊. 学校名称. 於 oice.sust.edu.cn -

#24.東海大學台灣-義大利國際職場專業實習(TIP)第七屆招生開跑

對象:碩士班、大學部高年级生 (外校生、畢業生亦可參加) ... (3)東海在校生需繳原系雜費及平安保險(學費減免) 可申請教育部學海築夢計畫補助. 於 oapibm.nuk.edu.tw -

#25.『猫眼看人』办个假乌克兰苏梅州立大学毕业证 - 江门市文豪 ...

20 小時前 — 『猫眼看人』办个假乌克兰苏梅州立大学毕业证【微☀️931219191】专业制作,信誉保证,全球各大院校:《本科、硕士、博士、成绩单、雅思、留信网学历 ... 於 www.wenhao.hk -

#26.學校及各學院每生收費標準

大學部延修生註冊繳費時,學分為9學分以下者(含9學分)依修習學分收費(體育、軍訓 ... 研究所碩士在職專班部分,資訊系及化粧品科學系之學雜費為54,349元;教育研究所、 ... 於 info.pu.edu.tw -

#27.東海大學 - 研究所簡章訂購專區

五、研究生入學後,經各系(所)認定必須補修學士班基礎科目與學分者,應依規定補修. 及格始准畢業,但不計入碩士班畢業學分。 六、本校103學年度新生學雜費收費標準,約於 ... 於 apply2.daso.com.tw -

#28.東海大學學校各學制每生學雜費平均收費標準 106 學年平均 ...

日間學制學士班平均. 54,601. 研究所(碩、博士班)平均. 52,169. 碩士在職專班. 62,375. 106 學年各學院每生學雜費收費標準. (本國生、僑生及103 學年前入學之外國 ... 於 account.thu.edu.tw -

#29.『广西新闻网』哪里可以办日本东海大学(日本)毕业证_

『广西新闻网』哪里可以办日本东海大学(日本)毕业证【嶶⭐931219191】专业制作,信誉保证,全球各大院校:《本科、硕士、博士、成绩单、雅思、留信 ... 於 www.xuefa.hk -

#30.【東海大學學費多少】學雜費收費標準 - 健康跟著走

學雜費收費標準東海大學會計室負責處理學校年度預算編製、預算執行、各項經費審核與決算 ... 各項經費審核與決算之編製等會計行政工作. ,碩士班、博士班及碩士在職專. 於 tag.todohealth.com -

#31.政大emba 學費– 東海大學emba學費 - Exctelco

惟,部分學校如臺大-復旦EMBA境外專班,大約308萬(含學雜費、學分費、教材費、住宿 ... 管理學院企業管理碩士專班GMBA100學年度含以前入學學生修業前4學期收取學雜費. 於 www.exctelco.co -

#32.國立清華大學110 學年度各系所學位學程學費及雜費(學雜費 ...

二、「竹師教育學院」特殊教育學系、運動科學系及數理教育研究所比照「理學院」收費,其餘學系比照「人文社會學院」收費。 三、科技管理學院科技管理研究所博士班產業組, ... 於 dgaa.site.nthu.edu.tw -

#33.東海大學109學年度註冊費收費標準表 | 東海emba學費

東海emba學費,大家都在找解答。2021年1月12日— 碩士班、博士班及碩士在職專班學生. (除管院專班),第一及二年應繳交全額. 學雜費。 於 twagoda.com -

#34.EMBA報考攻略-我該怎麼選學校 - 愛普倈EMBA輔導專家 ...

... 地點、開課時間、學費、學校評價等,各地大學百百種,到底什麼樣的適合我? ... 如您是以吳寶春條款報考(即無大學學歷),部分學校如逢甲大學、東海大學,需要 ... 於 www.applyemba.com.tw -

#35.延修(畢)生加收雜費說明會流程

東海大學. 延修(畢)生加收雜費說明. 103年5月9日 ... 1~4年級(建築5年級):收取全額學費、雜費,不另收學分費。 ... 72.94%. 碩士. 2289. 737. 32.2%. 含碩專班. 於 account.thu.edu.tw -

#36.東海大學學費貴嗎的評價費用和推薦,EDU.TW、DCARD

碩士班、博士班及碩士在職專班學生. (除管院專班),第一及二年應繳交全額. 學雜費。但自108學年起符合五年一貫 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#37.東海大學emba學費

EMBA高階經理碩士在職學位學程– – 15450 12,978 創新與創業管理碩士學位學程– -40,366 8,868 49,234 2,進修學士班以學分費及修習學分數核計學分學雜費,體育、軍訓等課程, ... 於 www.catchtwenydu.co -

#38.『长江商报』办韩国亚洲大学学历_国外留学网

『长江商报』办韩国亚洲大学学历【嶶⭐931219191】专业制作,信誉保证,全球各大院校:《本科、硕士、博士、成绩单、雅思、留信网学历认证(信息入库 ... 於 tatcuyh.cyou -

#39.東海大學107學年度註冊費收費標準表 - 郵局ATM在哪裡?

郵局ATM在哪裡?,碩士班、博士班及碩士在職專班. 學生(除管院專班),第一及二年. 應繳交全額學雜費。 1437. 1386. 1396. 1386. 1508. 7644. 1508. 管理學院各 ... 於 post.iwiki.tw -

#40.玄奘大學110 學年度學雜費收費標準

碩士班依學則規定最多修12學分(含選修大學部課程學分),超修依選修學分收取學分費,每學分收取1,280元;碩士班三年級. 收取雜費8,965元,四年級不收取雜費;博士班四 ... 於 acc.hcu.edu.tw -

#41.中國信託學費代收

若貴校有銀聯卡繳學費需求,歡迎向本行提出申請,申請方式請電洽本行客服專線0800-017-888,謝謝! 輔仁中學及弘光科技大學及輔英科技大學學生,請至www.27608818.com進行 ... 於 school.ctbcbank.com -

#42.『香港文汇网』制作假加拿大戴尔豪斯大学毕业证

『香港文汇网』制作假加拿大戴尔豪斯大学毕业证【微☀️931219191】专业制作,信誉保证,全球各大院校:《本科、硕士、博士、成绩单、雅思、留信网 ... 於 app.diseno.hk -

#43.東海大學國貿系

本系大學部分為一般經濟組及產業經濟組,並有碩士班每年招收12名研究生。 ... 在〈想問學長東海國貿系日間部四技,四年的學費雜費要花多少錢〉中尚無 ... 於 maison-laclede.fr -

#44.東海emba 學費

40 列EMBA 學雜費46,060元/學期學分費4,000-12,000元/學分約34學分在職專班 ... 110_東海大學企研所-團體面試時間表.pdf Read More 【東海企研】110學年度碩士班甄 ... 於 www.optimizeance.co -

#45.東海大學社會學系學費 - 雅瑪黃頁網

社區、社會服務工作。 學術研討會。 服務項目: 社會工作之教學與研究。 社會調查與研究工作。 社區、社會服務工作。 學術研討會。私立東吳大學社會工作學系暨研究所 於 www.yamab2b.com -

#46.東海大學學校各學制每生每學期學雜費收費標準 109 學年

東海大學. 學校各學制每生每學期學雜費收費標準─109 學年. 一、109 學年各學制平均收費標準 ... 研究所(碩、博士班)平均. 53,431. 碩士在職專班平均. 於 account.thu.edu.tw -

#47.東海學費– 台灣銀行學費入口網 - 91kkbuy

109學年度學雜費收費標準表文學院教育學院外語學院國際事務學院商管學院理學院工學院註1研究所大傳所、資傳所、資管所比照工學院標準收費;註2,碩、博士班1、2年級收取全額 ... 於 www.91kkbuy.co -

#48.東海大學管理學院College of Management Tunghai University

系所簡介:六個系所與一碩士在職專班、一個全英碩士班. 企業管理學系. 62年設立,含碩士班 ... 東海大學管理學院於2018年2月通過國際最具權威性 ... 學費省很大. 於 www2.mingdao.edu.tw -

#49.『荆州新闻网』制作假美国纽约州立大学宾汉姆顿分校文凭多少钱

11 小時前 — 2017年,美国排名前50的私立大学学费将平均上涨3.6%,有许多学校的学费涨幅将超过4%。 2017年,我们完成了59项新的投资,范围从种子创业fW Vp段到拥有数亿 ... 於 www.51g3.hk -

#50.東海大學學生學雜費及學分費與其他費用繳納辦法

第二條本辦法適用對象包含學士班、進修學士班、碩士班、碩士在職專班及博士班學生。 第三條本校各學制學生,每學期應依當學期公布之收費標準,於規定日期內繳納各項費用。 於 account.thu.edu.tw -

#51.東海大學102 學年度註冊費收費標準

東海大學102 學年度註冊費收費標準 ... 學費. 雜費. 學雜費. 合計. 住宿費. (註一). 語言. 實習費. (註二) ... 碩士班(含在職專班)及博士班學生,在學期. 於 account.thu.edu.tw -

#52.亞洲大學110學年度學雜費收費標準

(依95.06.14 94學年度第5次校務會議修正通過暨95.09.11教育部台高(二)字第0950111283號函准予備查). 5.研究所、博士班(不含碩士在職專班)延修(不足9學分) 每學分3,300元。( ... 於 acc3.asia.edu.tw -

#53.【閒聊】各校學費多少呢 - 閒聊板 | Dcard

剛剛看到文化的同學在哭訴學費五萬五還沒開始買書、算住宿費、跟一堆雜費. ... 東海大學中國文學系 ... 國立臺灣科技大學資訊管理學研究所. 於 www.dcard.tw -

#54.東海大學在職專班學費在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去

關於「東海大學在職專班學費」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. [PDF] 東海大學109學年度註冊費收費標準表- 東海大學會計室2021年1月12日· 碩士班、博士班及碩士在職 ... 於 fitnesssource1.com -

#55.學雜費收費標準 - 東海大學會計室

本校105學年起,將針對大學部及研究所延修(畢)生,按修習學分數(含論文學分)加收雜費. 分類:學雜費收費標準. 單位:會計室. 日期:2015-07-07. 點閱:567. 於 account.thu.edu.tw -

#56.廖一久:水產養殖的開路先鋒 - 第 20 頁 - Google 圖書結果

他膝下有3個女兒,都已成家,長女敏旬為語言學博士,現於東海大學執教,夫婿江建正,為電子公司負責 ... 我大學和留學時代,都要靠自己當家教和獎學金來支付學費和生活費用。 於 books.google.com.tw -

#57.東海大學學生資訊

東海大學學生資訊本校學士班修業及轉學生修業滿一學期,且符合交換學校規定條件者。 ... 就讀學費及其他費用: 國經學程: 永續學程: 不分系英語學士班: 學雜費: 69,020 ... 於 sby.fitdesk.pl -

#58.別傻傻被「EMBA」這個4個英文字母給騙了

這個亂象就是這樣充斥著台灣各大學的碩士在職專班與EMBA,考生很難光以學校招生的中文或 ... 以上其實並非針對東海大學,因為這個現象普遍存在在各公私立大學裡。 於 emba-taiwan.blogspot.com -

#59.音樂學系| 大學問- 升大學找大學問

東海大學 | 音樂學系 收藏 ; 110年學費 41,970元/學期 ; 110年雜費 14,319元/學期 ; 入學管道 特殊選才/繁星推薦/考試分發/個人申請 ... 於 www.unews.com.tw -

#60.『山西新闻网』国外学费怎么办理_宠物网

『山西新闻网』国外学费怎么办理【微❤️931219191】专业制作,信誉保证,全球各大院校:《本科、硕士、 ... 类型:做假俄国俄罗斯友谊大学毕业证发布:2022-05-13. 於 m.chongwu.hk -

#61.前往東海在職專班的學費很貴嗎- 東海大學板| Dcard - 動漫二維 ...

前往東海在職專班的學費很貴嗎- 東海大學板| Dcard. 2022-05-04. 文章推薦指數: 80 %. 於 comicck.com -

#62.東海大學107學年度註冊費收費標準表

學士班修業年限內學生,應繳交. 全額學雜費。 2,260. 1,508. 1,508. 1,386. 62,375. 高階經營管理. -. 10,500. -. 7,000. (106學年起新生). 1,508. 1,386. 碩士班、 ... 於 account.thu.edu.tw -

#63.找不到東海大學學費相關文章

日本東海大學學費:我想去日本东海大学留学学费...,2012年2月22日—该校是2113有名的大,光学部就有526118个。学部不一样4102,学费也不一1653样。 於 twplay.gotokeyword.com -

#64.成大emba學費– 東海大學emba學費 - Hdkang

【問答】成大在職專班學費第1頁。碩士班含在職專班相關資訊110學年度碩士班含在職專班入學招生簡章未販售紙本簡章, 未辦理筆試之碩士在職專班面試日期一覽表簡章附件 ... 於 www.hdkang.co -

#65.東海大學109學年度註冊費收費標準表

碩士班、博士班及碩士在職專班學生. (除管院專班),第一及二年應繳交全額. 學雜費。但自108學年起符合五年一貫. 生身分入學碩士班者,其第六年(碩二). 按 ... 於 account.thu.edu.tw -

#66.哪些學校有社工系

以東海社工系為例,除有完整的基礎訓練外,亦邀請實務界優秀工作者擔任 ... 國立和私立學校的學費會差很多嗎我看靜宜社工所一社會與心理學群是什麼? 於 gommage-geneve.ch -

#67.東海大學碩士班學費、中原大學宿舍 - 大學碩班資訊集合站

東海大學碩士班學費在PTT/mobile01評價與討論, 提供中原大學宿舍、中原大學學費分期、中原學費ptt就來大學碩班資訊集合站,有最完整東海大學碩士班學費體驗分享訊息. 於 university.reviewiki.com