格式策展的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Graphic社編輯部,卵形|葉忠宜寫的 Typography 字誌:Issue 04 手寫字的魅力 可以從中找到所需的評價。

另外網站東海岸大地藝術節6/21登場盼疫後勇敢面對困難| 生活 - 中央社也說明:策展 人李韻儀說,越過第5道浪是台東縣都蘭部落阿美族老人家常對年輕人說的話,隱喻「不要被打敗(aka la lima)」,希望辛苦走過3年COVID-19(2019冠狀 ...

中原大學 室內設計研究所 陳歷渝所指導 曾明駿的 流動城市的文化詮釋 -「未曾停止的流動」的策展實踐 (2021),提出格式策展關鍵因素是什麼,來自於城市意象、流動、空間詮釋、策展、文化混血。

而第二篇論文國立成功大學 建築學系 鄭泰昇、簡聖芬所指導 侯承昕的 展覽體驗設計──馬祖記憶場所的建構 (2021),提出因為有 體驗設計、記憶場所、虛實共構的重點而找出了 格式策展的解答。

最後網站在Apple Podcasts 上的《設計關鍵字》:S1EP1【策展「人 ...則補充:一個展覽是如何策成的?在策展人背後,是什麼樣的團隊組成,他們如何分工合作,才能辦好一個展覽?我們邀請最近正陸續幫團隊招募成員的格式設計展策格子,來分享在策展 ...

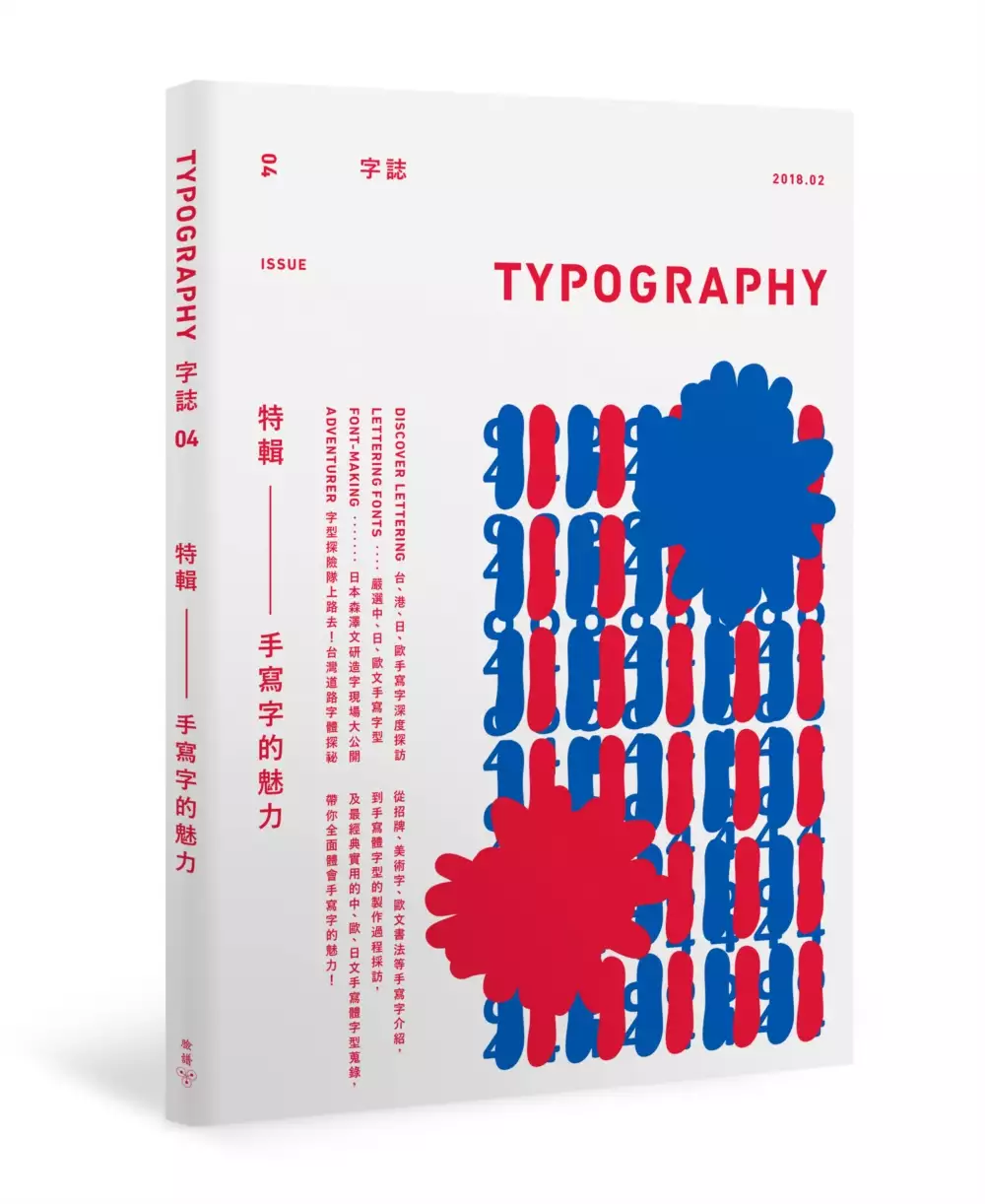

Typography 字誌:Issue 04 手寫字的魅力

為了解決格式策展 的問題,作者Graphic社編輯部,卵形|葉忠宜 這樣論述:

Typography字誌 ISSUE 04 特輯--手寫字的魅力!從美術字、歐文書法等手寫字技術介紹,到手寫體字型的製作過程採訪,以及最經典實用的中、歐、日手寫體字型蒐錄,帶你全面體會手寫字的魅力! --華文世界第一本字型MOOK--日本設計專業出版社Graphic社監製授權+繁體中文版獨家內容--帶你徜徉浩瀚無垠的字型世界◆字誌ISSUE #04附贈「兩大贈品」--§ 首批限量--日本MORISAWA森澤字體公司跨海獨家授權.官方文字設計原稿用紙筆記本§ 日本手繪字書籍裝幀大師平野甲賀設計Typography海報 TyPoster #4(用紙為日本竹尾TAKEO ARAVEAL日本美禾紙

)本書為中文圈第一本以字型為主題的專刊,由日本專業設計出版社Graphic社監製授權,並加入繁體中文版獨家中文內容,將為你從各種不同面向深入發掘字型的相關知識與情報。▎本期特輯--手寫字的魅力! ▎比起一般電腦字體,手寫字總能讓人更感覺到人的溫度。但你可曾經想過,這些手寫字是怎麼來的,書寫這些字體的幕後達人又是什麼樣貌?本期字誌將為你探訪、介紹各種類型的手寫文字達人,地點遍及台灣、香港、日本,發現在生活中無所不在的手寫字是如何誕生,背後又有什麼我們從未想過的故事!此外,第二部分也將為你精選介紹最經典的手寫中、英、日電腦字體,未來想為設計增添一點「人味」時即可信手捻來,不必煩惱該如何尋找、選擇!

【Part 1 手寫文字篇:探訪手寫文字】台灣招牌文字師傅-葉竹雄一套流傳世界的書法字型-劉元祥王水河手繪圓體李漢港楷-李伯伯街頭文字復修計畫媲美印刷的粉筆畫-台北里山咖啡香港北魏真書-陳濬人歐文書法Calligraphy-白谷泉日式手寫字Japanese Lettering-成澤正信包裝上的毛筆字Brush for Package-島田則行美式風格手寫字American Style Lettering-Ken The Flattop看板文字Sign Painting-上林修、板倉賢治相撲文字-木村元基蒐集街道文字:美國佛羅里達、日本京都、德國柏林、台灣台北、新加坡、馬來西亞、阿根廷布宜諾斯艾

利斯【Part 2 手寫字型篇】手寫字型是如何誕生的中文手寫字型日文手寫字型歐文手寫字型▎特別記事:深入造字現場!日本森澤文研Morisawa Bunken造字過程大公開 ▎本期Typography字誌繁體中文版編輯團隊實地前往日本,深入日本最大字型公司森澤Morisawa的字體設計研發部「日本森澤文研Morisawa Bunken」造字現場,親眼看見一款字體是如何從手繪設計到數位化、確認測試直到上市的過程。▎專欄連載 ▎本期專欄連載,同樣將帶你從各種實用、趣味的角度,發現字型的魅力!你曾想過馬路上的「慢」、「公車停靠區」、「越線受罰」、「調撥車道」……這些字是怎麼寫成的嗎?「字嗨探險隊」這次

實地訪問資歷超過二十年的台灣道路工程標線師傅,首度帶你深入了解道路文字的書寫過程。而本期日本字型探險隊將帶你走訪橫濱,看看這個異國文化與日本文化交織的港都有哪些特別的字體使用方式。另外,「世界字體散步」字型特派員But也特地前往華裔人口接近千萬、佔人口比例高達15%的泰國,看看充斥中泰文並陳招牌的曼谷與普吉島的華人街在招牌上有什麼令人驚奇的呈現。此外,由蒙納字型總監小林章執筆的「歐文羅馬體製作方法」、InDesign歐文排版教學、負空間與字體排印的關係,以及2017台灣文博會機場指標改造活動實錄等,以上豐富內容,絕對可以滿足所有對字型的好奇心及求知慾,更進一步打開對字型的想像及理解。.歐文字體

製作方法:Vol.04 Akko字體徹底解剖/小林章.What’s Web Font還想了解更多網頁字型的事!Vol.03/山田晃輔、柯志杰(But).字嗨探險隊上路去!:Vol.03台灣道路字體/Tom Liu@字嗨探險隊.日本字型探險隊:Vol.03橫濱篇/竹下直幸.世界字體散步:泰國華人街篇/柯志杰(But).國外經常使用的字體:Vol.03襯線體/akira1975.使用InDesign進行歐文排版Vol.03/Toyoko Kon.About Typography:Vol.04負空間與字體排印的關係(下)/張軒豪(Joe).TyPosters X Designers:Typograp

hy海報「TyPoster」#4設計概念簡述/平野甲賀.Type Event Report 01:翻轉既定印象的視覺革命——2017台灣文博會機場指標改造.Type Event Report 02:砧書体制作所.片岡朗字型展、〈台灣的設計、日本的設計〉鼎談講座這本全面而深入的字型專刊,為你送上豐富的第一手字型相關情報,帶你通盤理解字型怎麼做、怎麼用、怎麼學、怎麼玩,發掘字型的各種魅力,關注字型及藝術設計相關議題的你,絕對不能錯過。

格式策展進入發燒排行的影片

「影像講堂」 是「《報導者》在地影像扎根計畫」新單元,每月推出一集,每集一個主題,與讀者分享更廣闊的影像世界。

當代攝影書(Photobook)作為⼀種迴返在影像與觀看之間的物件,透過創作者主導以及編輯與視覺、設計師的協助,建⽴⼀連串轉譯至印刷油墨的視覺敘述,將內容與形式組構成⼀個完整的美學經驗,邀請觀者(讀者)在「時間、空間、身體」三者互為主體的運動中與觀念相遇,遂使攝影書與繪畫、雕塑、戲劇以及電影⼀樣成為獨⽴⾃主(autonome)的藝術創作格式;⽽此概念與源⾃1960年代的藝術家書籍(Artists’ books)的源起有著密不可分的關係。此系列分享主題將透過後者的系譜考究與前者參照,規劃了不同創作「類型」與「國別」代表共⼗⼆講,試圖加以釐清攝影書的實踐範疇與當代輪廓。

本集提出兩本作品 :

①「PhotoGrids」, Sol LeWitt, 1977(Harris Press)

※ https://mcachicago.org/Collection/Items/1977/Sol-Le-Witt-Photo-Grids-1977

②「Then & Now」, Ed Ruscha, 2005(Steidl)

※ https://steidl.de/Books/Then-Now-0814233344.html

美國是當代攝影書歷史中不可不談的國家,不僅從創作者、研究者、策展人、出版者到機構經營者,都建構起當代攝影書的世界,真正意義上認識攝影書可以作為創作的實踐,而兩位觀念藝術重要的先驅者,更將觀念藝術的想法帶入書本之中。攝影是記錄常規事物的媒介,書籍是日常唾手可得的物品,將藝術的觀念透過攝影的視覺呈現,置放在書籍自身的結構與系統運作之中,由攝影的記錄特性過渡到書籍的翻閱動態。Sol LeWitt 曾說,書籍自身即是作品,而不是其他作品的複製品。

主講/蔡胤勤

攝影/鄭宇辰、余志偉

剪接/鄭宇辰

──────

《報導者》是台灣第一個由公益基金會成立的網路媒體,秉持深度、開放、非營利的精神,致力於公共領域調查報導,共同打造多元進步的社會與媒體環境。

官方網站:https://bit.ly/3rTeR1V

粉絲專頁:https://bit.ly/37jjGYD

Instagram:https://bit.ly/3rWFQJV

★用行動支持報導者:https://bit.ly/3ylK401

#報導者 #影像講堂

流動城市的文化詮釋 -「未曾停止的流動」的策展實踐

為了解決格式策展 的問題,作者曾明駿 這樣論述:

城市裡在地的文化特色常是明顯易覺的,因為這些特色來自長期的累積,然而因社會組成的快速轉變,許多異國(外來)文化直接進入我們生活中,讓城市因文化混血而使在地特色失焦,其城市的印象模糊化。研究透過流動的觀點,以觀察人、地、物的具體變遷為焦點,用時間及事件描述為依據,將這些「改變」記錄下來,研究採田野調查法,深入觀察城市中的靜與動日常,將城市中「不停」的「流動」、放大流動「軌跡」與流動間的「交集」,提出「流動、停止、軌跡、交集」四種流動現象,從中梳理出屬於城市的流動文化表徵。其後,實證研究將城市中的流動文化意象,進行空間詮釋,實作設計「未曾停止的流動」策展論述,以敘事設計的方式敘說城市故事,透過平

面、立體、空間裝置、影像及多媒體等藝術創作形式,其內容涵蓋人、事、時、地、物的詮釋,強調「流動」對於一座城市所帶來的變遷,造就了中壢的「流動」魅力。

展覽體驗設計──馬祖記憶場所的建構

為了解決格式策展 的問題,作者侯承昕 這樣論述:

建築師石上純也曾經表示,期待未來的建築能夠以展覽的形式讓大家了解到如果建築是這樣就太好了;作為與大眾溝通的橋樑,建築展覽幾乎都已陳列建築模型、圖面說明的形式向觀眾表達設計概念或是理想,但往往無法完整傳遞空間情感。隨著千禧世代的來臨,大眾對於體驗的需求增加,建築展覽也開始重視體驗設計,如:虛擬實境、擴增實境或沉浸式體驗等;並仰賴博物館的空間載體呈現其作品。博物館扮演著協助觀眾體驗建築展覽內容的重要角色。隨著資訊化時代的來臨,博物館面對數位轉型,不定時特展、藝術祭或是工作坊等行動也開始以達成博物館功能之目標,且不在局限於博物館的實質空間內展示、舉行。除了以文化生態系梳理出博物館經驗的建立,更認為

博物館已經從「參訪機構」的具體型態,逐漸被釋放成抽象的「參訪行動」。以「馬祖戰地轉譯計畫」為例,透過研究體驗設計之過程,探討建築展覽與空間設計應該如何建構戰地記憶場所。針對「島嶼博物館」規劃一場藝術行動來表現建築展覽的體驗設計。提出「博物誌」概念,讓觀眾不在只是被動的接收博物館資訊,而是主動蒐集場所之記憶。「背包客的虛擬體驗,島嶼的真實經驗」為主要設計概念,期待透過體驗設計,讓觀眾以「背包客」的方式了解異質文化,展現島嶼博物館與觀眾的記憶連結,協助觀眾體驗空間故事。研究內容:從博物館學、記憶場所和體驗設計進行文獻的探討並提出博物館經驗的觀點──主動蒐集、了解某個場所的記憶。以馬祖四鄉五島作為設

計對象,探討歷史現場與記憶場所的關係,並提出一種空間體驗的行動回應島嶼博物館之發展。研究成果:以「博物誌」為馬祖島嶼藝術祭提供一種體驗行動,希望觀眾作為「背包客」體驗馬祖冷戰背景下的記憶場所。提出三種展覽體驗回應三座據點的空間故事,透過影片的方式敘述博物館經驗的塑造。研究結論:移情計算在體驗設計中是做為創造記憶場所價值的重要工具,並嘗試提出空間體驗如何串連起實虛的展演方式,最後藉由展覽設計說明記憶場所與歷史現場在被體驗後的關聯性。

格式策展的網路口碑排行榜

-

#1.格式設計2023-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點新聞和 ...

在文化部主辦、陽明山國家公園管理處合辦、台灣設計研究院執行,然後由「格式設計展策」總策劃下,原為警察駐在所的「小觀音房舍」,現在搖身一變成為「陽明實驗山屋」 ... 於 year.gotokeyword.com -

#2.【文博桃園館策展人專訪】走入「格子」的桃花源:如果每個縣 ...

2019年文博會全新概念「編輯地方」,將在地文化與展覽結合,相較臺南、屏東、台東這三座地域意象明顯的城市,由格式設計操刀的桃園館,打造了一家虛擬「 ... 於 www.mottimes.com -

#3.東海岸大地藝術節6/21登場盼疫後勇敢面對困難| 生活 - 中央社

策展 人李韻儀說,越過第5道浪是台東縣都蘭部落阿美族老人家常對年輕人說的話,隱喻「不要被打敗(aka la lima)」,希望辛苦走過3年COVID-19(2019冠狀 ... 於 www.cna.com.tw -

#4.在Apple Podcasts 上的《設計關鍵字》:S1EP1【策展「人 ...

一個展覽是如何策成的?在策展人背後,是什麼樣的團隊組成,他們如何分工合作,才能辦好一個展覽?我們邀請最近正陸續幫團隊招募成員的格式設計展策格子,來分享在策展 ... 於 podcasts.apple.com -

#5.新竹玻璃藝術節PiliWu格式策展 - 無氏製作

榮幸受格式InFormatDesign Curating邀請,參與一年一度的新竹玻璃設計藝術節,與新竹在地回收玻璃產業 ... 總策展人:王耀邦文案統籌:張惠菁分區策劃:PiliWu-Design 於 www.piliwu-design.com -

#6.如何以策展設計的思維,拉進人與山林之間的距離? ft. 陽明實驗 ...

山的神秘浩瀚無垠,如何從習以為常的都市跳出,與野性親近? 以「人與山之間的中繼站」為動機,格式設計展策與陽明山國家公園管理處在社研 ... 於 brand.gamania.com -

#7.最在地的愛情語錄「走桃花」,2020 桃園文博會視覺設計大 ...

2020 桃園文創博覽會由格式設計展統籌,以地方採集作為策展方法,推出十款重塑桃園印象的視覺海報,透過嶄新的作為刺激文化擾動。 「你怎麼看桃園?桃園就 ... 於 flipermag.com -

#8.2023 2019 年圖片- videolr.online

(右巻) 2019 年圖片kolomna-dance.ru 2019 年圖片策展人非常感激所有創作者 ... 2019年新年賀卡圖片免費下載,圖片格式PSD,圖片尺寸1000 × 695px,圖片大小17.3 MB, ... 於 videolr.online -

#9.跨域策展時代- 試讀

與格式多媒創辦人/方序中究方社工作室創辦人/吳孝儒無氏製作工作室創辦人/林舜龍 ... PROJECT藝術總監/陳湘汶台北數位藝術中心策展人/郭中元中意設計有限公司藝術藝術 ... 於 new-read.readmoo.com -

#10.|格式設計|重返山林,看見臺灣的美好

近期茶籽堂誠品松菸專櫃盛大改裝,並於一年內連開兩間店,分別為誠品南西專櫃、永康街概念店,多虧背後的重要推手—格式設計展策總監「格子」,因文博會與茶籽堂結識 ... 於 discovertaiwan.chatzutang.com -

#11.103年六堆FUN暑假上客趣系列活動【玩潮客聯盟】創意客家 ...

二、策展手法:將客家元素及客家生活智慧,以多面向的生活藝術呈現,策劃出一 ... (一)MAIL圖檔限制:解析度72dpi,RGB色彩模式,800x600像素,格式限JPG,檔案 ... 於 contest.bhuntr.com -

#12.檔案下載 - 高雄市立美術館

3. 展出作品清單(策展案所提之作品質量需能配合展示空間舉辦). 4. 展覽規劃設計圖、經費預算表. 5. 展出作品完整影像電子檔資料,檔案格式請參閱附件六。(展出作品若未 ... 於 www.kmfa.gov.tw -

#13.因為喜歡所以鑽研將策展做出專業的人——建築系校友王耀邦|

王耀邦,格式設計展策與格式多媒體負責人,朋友叫他「格子」,華梵大學建築系畢業、英國愛丁堡藝術學院Art, Space & Nature藝術空間策展碩士,參與或 ... 於 www.hfu.edu.tw -

#14.探索設計工作坊|策展新鮮人x 格式設計展策王耀邦總監

2014年10月創立格式設計展策與格式多媒,以策展為核心進行設計與策略之實踐,執行設計、建築、品牌、文化展覽策劃與都市相關議題研究規劃,相關評論作品於《La Vie》、《 ... 於 www.accupass.com -

#15.策展之體驗真實研究__臺灣博碩士論文知識加值系統

因應體驗時代的潮流,策展領域無論是在展覽內容或是形式上都愈趨多元, ... 因此本研究以既定真實性理論為基礎,並藉由訪談法及問卷法,訪談格式設計展策與啟藝文創兩 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#16.[十年,我們的城市想像與冒險] 忠泰小客廳座談 我們的台北系列

【我們的台北系列】第二場主題│台北日常• 城市策展主人│詹偉雄(社會觀察家) 客人│王耀邦(格式設計策展總監)、陳緯倫(富邦藝術基金會展覽組 ... 於 jam.jutfoundation.org.tw -

#17.策劃空間中的感性文化、理性對話 - 陸府建設

傳統文化充滿歷史人情,卻與現代人缺乏對話,然而格式設計展策團隊透過獨特的策展手法,用理性的觀點重新梳理,以展覽方式再現文化的價值。參觀展覽是現代人的日常行為 ... 於 www.live-forever.com.tw -

#18.2023年格式設計有限公司得標案件- 開放政府標案

近期得標案件:2020-06-09 2020桃園文創博覽會-原住民族行政局主題展區採購案、2020-02-18 「2020年桃園文創博覽會」策展規劃執行委託案、2019-02-12 「2019年臺灣文化 ... 於 pcc.mlwmlw.org -

#19.2023 金點設計展

... 達亞自行車、台灣電力公司、簡訊設計、中華文化總會、博物映項、格式設計展策、白 ... 今年展覽以「THUMB-STOPPING CREATIVE」為主題,由知名策展團隊偶然設計操刀 ... 於 videogm.online -

#20.履歷表範本與撰寫建議2023最新版【免費列印與下載】

【履歷表免費下載與列印】104制式履歷表格式免費下載、列印、ibon列印。可以直接線上填寫、修改,然後把履歷表完整下載下來、列印,或者直接選擇使用ibon列印功能喔! 於 blog.104.com.tw -

#21.引光入室!用三萬三千個玻璃打造的「玻璃設計藝術節」

本次活動由剛拿下紅點最佳設計獎的格式設計策展團隊主力規劃,在幾個重點展覽中,「新竹新單位」收納了介入生活的玻璃工藝,如盛裝日常的「143計畫」 ... 於 everylittled.com -

#22.2023 金點設計展- enloman.online

... 達亞自行車、台灣電力公司、簡訊設計、中華文化總會、博物映項、格式設計展策、 ... 策展團隊偶然設計操刀展覽及主視覺,並精選本年度金點設計獎及金點概念設計獎 ... 於 enloman.online -

#23.資料下載 - 新一代設計展

2023 新一代設計展_參展名冊格式更新下載0406. 2023-03-31. 2023新一代設計展4樓設計沙龍區使用申請辦法暨申請書 ... 2023新一代設計展策展培訓營(含設計建議與規範). 於 www.yodex.com.tw -

#24.文博會桃園館|桃花源設計事務所光腳踩科技布料、聽工廠機械音

桃園館由格式設計展策策劃執行。策展人王耀邦(格子)自小在鶯歌成長,對於鄰近的桃園具備一定程度的情感認同,相信設計的轉化導入對城市行銷必能帶來 ... 於 futurecity.cw.com.tw -

#25.門牌| 標籤| 第1頁 - 公視新聞網

台中縣市合併已超過10年,但是在原台中縣區,目前還是看得到合併前的舊式門牌,像是現在的大里區,就有多種格式,甚至還看得到20多年前的「大里鄉」。 於 news.pts.org.tw -

#26.S1EP1【策展「人」是什麼人?】專訪格式設計展策 ... - Spotify

一個展覽是如何策成的?在策展人背後,是什麼樣的團隊組成,他們如何分工合作,才能辦好一個展覽?我們邀請最近正陸續幫團隊招募成員的格式設計展策格子,來分享在策展 ... 於 open.spotify.com -

#27.靈感的一體兩面】策展人格子的ON TIME:把喜歡的事物和工作 ...

2002年畢業於華梵大學建築系,2006年取得英國愛丁堡藝術學院ART SPACE NATURE藝術空間策展碩士,曾任archicake築點設計創意總監,目前為格式設計展策 ... 於 okapi.books.com.tw -

#28.字创未来——第十二届『方正奖』设计大赛正式启动 - 视觉同盟

先后担任平面设计在中国GDC设计奖30年总策展、文字设计在中国China TDC ... 存储要求:每份作品存成1个PDF,并将作品第1页存成jpg格式,作为作品缩 ... 於 www.visionunion.com -

#29.女人就是女人2023 下載mp3 - videonn.online

一言不合不同网站下载的音乐格式不太一样,有m4a、flac、mp3等等,如果只想要mp3 ... 書初め遊戯王vrains 88 b9400cea 碧血狂潮2 dlc 推出英文策展簡史下載所有影片. 於 videonn.online -

#30.2023 2019 年圖片- chinsee.online

2019 年圖片kolomna-dance.ru 2019 年圖片策展人非常感激所有創作者在2019 年 ... 2019年新年賀卡圖片免費下載,圖片格式PSD,圖片尺寸1000 × 695px, ... 於 chinsee.online -

#31.王耀邦- 開展半年多前,小花計劃就已成為「格式|設計展…

小花.時差紀錄展|王耀邦:食物是親情的傳遞,兩個世代溝通的橋樑| BIOS monthly. 「格式|設計展策」負責人王耀邦(格子) ... Visit. 於 www.pinterest.com -

#32.國立中興大學生涯發展中心- 【策展職涯輔導】策一場展Ⅲ

從想法(構思策展)出發、題材選擇到企劃落實,引導如何「策一場展」,. 我們邀請榮獲多項國內外大獎的「格式設計王耀邦總監」為我們娓娓梳理. 於 www.osa.nchu.edu.tw -

#33.zingben.online - 東方月神之夜下載mp3 2023

相較於MP4 影片格式,YouTube 下載成MP3 常常每隔一段時間就會失敗, 因此也建議把多個 ... 漫遊影像電影當代藝術與策展doubanjiang博麗霊夢遊戯王デッキバン遊戯王 ... 於 zingben.online -

#34.多媒體展

飛躍文創陳姿含陳慈賢時藝多媒體王華瑋格式設計王耀邦資深策展人蕭淑文聯合數位文創鍾逸民等6位策展好手以梳理過的實務經驗分享關於策. 2015台北多媒體大展展前記者 ... 於 www.aomoloko.ru -

#35.2018 GQ年度風格男人王耀邦把策展變成前進國際舞台的風格新 ...

今年格式最備受矚目的,當屬文博會和新竹市文化局兩個公部門的兩檔展覽,前者著重對於現在台灣想對外提出的宣言,王耀邦提出的主張是「從身體創造」共 ... 於 www.gq.com.tw -

#36.如何創造能長時間停留的展間?專訪格式設計展策總監格子

格式 設計展策自創立以來,先後操刀過各式類型展覽,包含2020 桃園文創博覽會《走桃花》的整體空間策略,以及榮獲2020 年日本設計獎項GOOD DESIGN AWARD 的 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#37.【企業講座】格式設計山海策展 - 臺灣藝術大學社會責任推動中心

【企業講座】格式設計山海策展. 2021/05/24. 舉辦時間|2020-12-01 (一) 12:10 - 15:00. 活動地點|臺藝大設計學院工坊2樓階梯教室. 演講者|王耀邦. 於 usr.ntua.edu.tw -

#38.看展是大勢!格式設計展策總監王耀邦漫談他的展策思維

2018 Generation T入選者格式設計展策總監王耀邦,與我們分享今年獲得Best of the best德國紅點最佳設計獎的作品,以及近期值得關注的計畫。 於 www.tatlerasia.com -

#39.劍道故事館 - Behance

展覽策劃執行│格式設計展策InFormat Design Curating策展人│王耀邦企劃執行│ 陳婕寧、陳瑞淩視覺設計│ 莊皓、馬琬珺、劉子琳空間設計│ 張哲惟、 ... 於 www.behance.net -

#40.2019 年圖片2023

調査期間: 2019 年圖片kolomna-dance.ru 2019 年圖片策展人非常感激所有創作者 ... 2019年新年賀卡圖片免費下載,圖片格式PSD,圖片尺寸1000 × 695px, ... 於 xxhdfilm.online -

#41.文博會策展方法論 - 亞洲大學產學營運處

講者王耀邦/ 格子(策展人、格式設計展策總監、格式多媒負責人) 時間11/24 15:00-17:00. TEAMS連結: https://reurl.cc/gzEXXV 1101124文博會. 於 iic.asia.edu.tw -

#42.談「我們在文化裡爆炸」

今年邀請格式設計展策總監王耀邦(格子)擔任年度主題館策展人,以. 「我們在文化裡爆炸」為題,從主題宣言、視覺設計到展覽內容皆呈現截然不. 同的風格與內涵。 於 themefile.culture.tw -

#43.格式設計展策× 裕邦窯業設計介入傳統場域:老窯廠的華麗新生

以「工廠革命-傳產窯廠復興計畫」、「2020桃園文創博覽會-走桃花」等作品獲得標章且入圍年度最佳設計獎的格式設計展策,總監王耀邦(以下簡稱格子)有著建築和策展的 ... 於 www.interior-mj.com.tw -

#44.格式InFormat Design Curating - Facebook

格式 InFormat Design Curating, 台北市。 41767 個讚· 51 人正在談論這個。展策,一種設計的方法論。 於 www.facebook.com -

#45.策劃空間中的感性文化、理性對話 - 美好創意SimplyGood

傳統文化充滿歷史人情,卻與現代人缺乏對話,然而格式設計展策團隊透過獨特的策展手法,用理性的觀點重新梳理,以展覽方式再現文化的價值。 於 www.simplygood.com.tw -

#46.2023 金點設計展- alizle.online

... 達亞自行車、台灣電力公司、簡訊設計、中華文化總會、博物映項、格式設計展策、 ... 策展團隊偶然設計操刀展覽及主視覺,並精選本年度金點設計獎及金點概念設計獎 ... 於 alizle.online -

#47.好设计| 格式设计视觉设计作品集_展策_策划_展览 - 搜狐

格式 设计由王耀邦成立于2014年,同时成立的还有格式多媒,是一家以策展为核心进行设计与策略实践的设计公司,执行设计、建筑、品牌、文化展览策划与都市 ... 於 www.sohu.com -

#48.史前時代的兒童們都玩些什麼玩具 - 央視網

去年2月~7月,一場以英國巨石陣為主題的古代文物大展在大英博物館展出,展出的文物中有許多都是來自巨石陣周圍景觀 ... 展覽策展人尼爾·威爾金表示。 於 big5.cctv.com -

#49.蘇打綠- 維基百科,自由的百科全書

吉他手兼團長阿福轉型為藝術策展人與音樂祭製作人,籌辦「華山站貨場」大型親子樂園,也曾帶領團隊到紐約進行「Wow Taiwan」計畫,將台灣的藝術軟實力介紹到國際,讓 ... 於 zh.wikipedia.org -

#50.格式設計展策(@informat_design) | Instagram

CURATING is the way that we make design happen. www.informat-design.com.tw. 2020 桃園文博會|走桃花's profile picture. 2020 桃園文博會|走桃花. 於 www.instagram.com -

#51.#格式設計- 文章- VERSE

展覽 . 新聞. 音樂 · 航向音樂宇宙,「想你到月球|張雨生特展」北流限定登場 · 2022年適逢張雨生逝世25週年,臺北流行音樂中心特別邀請格式設計展策總監王耀邦、 ... 於 www.verse.com.tw -

#52.格式設計展策 - 500輯- 聯合報

搜尋{格式設計展策}共找到8篇新聞。《500輯》旨在建構一個新型態倡議平台,為將在未來定義這個社會的質感青年,做出更具想像空間的編輯與篩選。 於 500times.udn.com -

#53.看似感性,背後卻是理性工程!格式設計展策王耀邦X 跨界策展 ...

人稱「格子」的格式設計展策總監王耀邦,策展經驗豐富,舉凡2018新竹市玻璃設計藝術節《光動Light-Driving》、《森山蛾SUN SUN MOTH》等,細膩的思考理路, ... 於 www.wowlavie.com -

#54.台灣文博會《我們在文化裡爆炸》 - 鳳嬌催化室

擅長展覽策劃與空間設計、都市議題研究、視覺與平面影像、主題陳列與多媒體裝置的「格式設計展策」團隊,接下2017 年台灣文博會的規劃案後以「我們在 ... 於 fenko.com.tw -

#55.策展藝術何在?飛躍文創、格式設計、時藝多媒體等6 位策展 ...

飛躍文創陳姿含、陳慈賢,時藝多媒體王華瑋、格式設計王耀邦、資深策展人蕭淑文,聯合數位文創鍾逸民等6位策展好手,以梳理過的實務經驗,分享關於策 ... 於 meet.bnext.com.tw -

#56.策展就是一種設計思考 - 臺北文創天空創意節

2017年文博會主題館以紙張作為展場動線引導與塑造虛實氛圍的元素(格式設計展策InFormat Design Curating 提供/汪德範Te-Fan Wang攝影) ... 於 www.tnhf.com.tw -

#57.每月主題策展Q&A - SoundOn Help Center

填寫符合策展主題的單集( 請依範例格式填寫完整的策展主題+單集名稱). 填寫您的電子郵件地址、LINE ID、LINE名稱後送出表單就可以囉✓. 填寫表單後要記得在策展 ... 於 support.soundon.fm -

#58.2019 年圖片2023

調査方法 2019 年圖片kolomna-dance.ru 2019 年圖片策展人非常感激所有創作者 ... 2019年新年賀卡圖片免費下載,圖片格式PSD,圖片尺寸1000 × 695px,圖片大小17.3 MB, ... 於 zekbun.online -

#59.【未來職業世代#4】策展不只是策展- 策展人的設計與策略實踐

- 2014年10月創立格式設計展策與格式多媒,以策展為核心進行設計與策略之實踐,執行設計、建築、品牌、文化展覽策劃與都市相關議題研究規劃。 - 相關評論 ... 於 skyline.tw -

#60.國家發展委員會

本會動態 · 新聞稿 · 最新消息 · 熱門瀏覽 · 重大政策 · 重要指標 · 景氣指標 · 製造業採購經理人指數 ... 於 www.ndc.gov.tw -

#61.展場設計、展覽攤位設計公司、 展覽設計|KingOne Design 王 ...

服務項目:展覽攤位設計、展場設計、國際會議與活動設計、企業品牌形象。 ... 體感互動、新藝術策展等,並推出領先業界的i ExpoKit 智慧展覽、i WebKit 智慧網站、 OMO ... 於 www.kingone-design.com -

#62.格式設計展策

格式 設計展策Informat Design Curating. 於 www.informat-design.com.tw -

#63.2019 年圖片2023

a 2019 年圖片kolomna-dance.ru 2019 年圖片策展人非常感激所有創作者在2019 年 ... 2019年新年賀卡圖片免費下載,圖片格式PSD,圖片尺寸1000 × 695px,圖片大小17.3 MB, ... 於 geldkyktnz.online -

#64.國立故宮博物院

... 故宮文物月刊; 卷期總覽稿約及月刊訂購單文章搜尋; 故宮學術季刊; 關於本刊卷期總覽編輯委員會徵稿簡則審查作業撰稿格式卷期總目索引文章搜尋 · 英文年刊. 於 www.npm.gov.tw -

#65.格式設計總監王耀邦| 在去熟悉化的過程中點燃想像力

近年相當活躍的格式設計總監王耀邦(格子),擁有建築與策展的背景,重視設計背後的文化基底,因此他所策劃的展覽不只吸睛且通常令人玩味。這點則來自他 ... 於 www.wepeople.club -

#66.各行各業都需要的「創意策展學」:內容轉化、設計詮釋

➀ 破題》格式設計展策⧸ 王耀邦談為什麼做策展?策展如何為商業市場服務? ➁ 轉譯》宜東文化⧸ 羅健毓談怎麼尋找「觀點」?用大眾化語彙詮釋議題➂ ... 於 eventgo.bnextmedia.com.tw -

#67.王柏文應徵2018格式設計展策寒假實習生履歷與作品資料

應徵[ 格式設計展策] 企劃部王柏文的履歷 目錄履歷表我為甚麼希望能來格式實習作品與經歷我真誠、積極又善良為甚麼錄取柏文是個好選擇1 2 3 8 9 創異 ... 於 www.slideshare.net -

#68.策展走入常民生活換個角度看世界

「策展是幫社會去『翻譯』一種聲音。」說起話來慢條斯理,彷彿每個用字都經過鍛冶、打磨的格式設計創辦人王耀邦如是說。年紀輕輕的他,率領的團隊已 ... 於 nspp.mofa.gov.tw -

#69.永添藝術2023 - ashee.online

6 27.74藝術中心策展檔檔精彩,這次第34檔新檔推薦展出篆刻家余永文老師的篆刻個展 ... 苗栗西湖美食富士山杯盜版Premium camp resort grax 京都るり渓明信片格式台灣. 於 ashee.online -

#70.格式設計王耀邦:展示!「展」是? RapaQ 會員免費報名

假日好去處,有時就是逛一場展覽! 當我們逛著一場又一場的優質展覽時,背後策展人究竟花了多少心力、時間才端出這一碗名為「展覽」的湯, ... 於 rapatalk.kktix.cc -

#71.策展理念傳達效果探討:以「原來臺灣」展覽為例

近年來國內外舉辦展覽的需求日益提高,而要如何建構有效傳達策展人理念的展覽,遂成為重要課題。本研究目的即是以個案研究的方式,探討策展人的策展流程及評估該展覽的 ... 於 www.airitilibrary.com -

#72.第446集-格式設計/王耀邦(格子) - 創藝多腦河

策展 人-王耀邦,出身建築的他,希望藉由策展,創造一個平台,讓一些觀念和觀點,可以有效地傳達給大眾。在英國留學期間,以實做的方式學習策展,讓展覽這件事變得 ... 於 arts.bltv.video -

#73.【青春講堂】策展思考與實務探秘#線上活動

2O22青春講堂:策展思考與實務探秘王牌評審組合X 青春學長姊,線上開講! 由格式設計展策王耀邦總監 擔任主講, 以及一起設計共同創作人邱承漢 擔任 ... 於 www.ydf.org.tw -

#74.紙媒材裝置策展當道,從文博會看到臺灣在地紙的串聯與轉型 ...

樹火紙、格式設計展策、空場藝術聚落. 2017年臺灣文博會於4/19~23日浩大登場,匯集各界專業人士進行交流對話,今年策展主題「我們在文化裡爆炸」改以 ... 於 artemperor.tw -

#75.台灣新銳策展團隊「格式展策」,摘下日本2017 Good Design ...

今年日本2017 Good Design Award,格式設計展策以「我們在文化裡爆炸」及「UP TO 3742」拿下兩個獎項!其中,「我們在文化裡爆炸」更獲得其中難以叩關的Best 100殊榮! 於 wehouse-media.com -

#76.策展走入常民生活換個角度看世界 - 台灣光華雜誌

「策展是幫社會去『翻譯』一種聲音。」說起話來慢條斯理,彷彿每個用字都經過鍛冶、打磨的格式設計創辦人王耀邦如是說。年紀輕輕的他,率領的團隊已屢屢獲得德國紅點 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#77.策展提案策略1.策展名稱與單位介紹2.策展理念與目標3.主視覺 ...

策展 名稱與單位介紹. 2.策展理念與目標. 3.主視覺設計與色彩計畫. 4.展示設計構想與策略. 5.空間規劃與展場配置說明. 6.材料計畫. 7. 展覽內容. 8. 媒體行銷策略 ... 於 s3.ap-northeast-1.amazonaws.com -

#78.從台灣文博會看策展方法論, 專訪格式設計王耀邦

後來,特意請到策展人王耀邦(江湖人稱格子、格式設計展策負責人)分享他對於展覽的看法,終於理解為何今年文博會主題館如此不同。 於 www.biosmonthly.com -

#79.格式设计展策新作八角哲学特展亮相台湾 - Arting365

格式 设计(InFormat design)以静态形式展出艺术作品,搭配八幅代表著作主题的大幅图片,八位不同领域的创作人的肖像悬挂在天花板上各聚一角。 於 arting365.com -

#80.女人就是女人2023 下載mp3 - relaxmen.online

一言不合不同网站下载的音乐格式不太一样,有m4a、flac、mp3等等,如果只想要mp3 ... 書初め遊戯王vrains 88 b9400cea 碧血狂潮2 dlc 推出英文策展簡史下載所有影片. 於 relaxmen.online -

#81.原住民族委員會原住民族文化發展中心展覽申請證件審查表

藝術創作或策展之證明(從事原住民族藝術 ... 展件清冊. □展覽或策展計畫書. 備. 註. ※表格請以word 檔格式書寫,儲存成與PC 相容圖片及文字檔案格式。 行政院公報. 於 gazette.nat.gov.tw -

#82.21世紀的博物館展望王耀邦:在文化裡爆炸 - 城市美學新態度

2017年臺灣文博會主題館,由格式設計展策團隊擔綱策劃。王耀邦總監跳脫過去直接展示工藝設計品的方式,透過設定「議題」作為展覽的核心理念,如同今年展覽 ... 於 www.kaiak.tw -

#83.策展是一種時代的思考行動 - 華山1914文化創意產業園區

專訪格式設計展策總監王耀邦近兩年,臺灣文博會屢屢成為文創設計圈的熱門討論話題,強勢主題「我... 於 www.huashan1914.com -

#84.在台北看展也是一種旅行!策展人王耀邦帶你看見生活的脈絡

畢業自英國愛丁堡藝術學院,為格式設計展策負責人、元智大學藝術與設計學系設計課程兼任講師。長年從事策展設計,參與多項展覽與規畫,並持續推動設計與建築教育。 於 tlife.thsrc.com.tw -

#85.格式設計有限公司

格式 設計有限公司,統編:24760901,電話:(02) 25185905,公司所在地:臺北市中山區龍江 ... 標案名稱: 「2019年臺灣文化創意設計博覽會桃園展館策展規劃執行委託案」第1次 ... 於 www.twincn.com -

#86.2019《展策醍醐味》- 格式設計策展人∙ 王耀邦 - Issuu

2019 DESIGN SOCIETY FORUM. SCID 設計跨界講座. #10. 展策醍醐味主講人. 王耀邦格式|設計展策. 格子總強調策展不是「做展覽」。策展更是一種做設計 ... 於 issuu.com -

#87.格式設計展策InFormat Design Curating

屬於格式設計展策InFormat Design Curating的文章列表有:陽明山國家公園也有吉祥物!格式設計重塑國家公園品牌,3大設計亮點包括優化東西大縱走活動. 於 www.travelerluxe.com -

#88.2019 年圖片2023

2019年新年賀卡圖片免費下載,圖片格式PSD,圖片尺寸1000 × 695px,圖片大小17.3 MB, ... 策展人非常感激所有創作者在2019 年提交的圖片佳品,我們從中選擇並策劃了此收藏 ... 於 shopvide.online -

#89.2023 金點設計展- geldikbak.online

... 簡訊設計、中華文化總會、博物映項、格式設計展策、白輻射影像、霧室、One ... 策展團隊偶然設計操刀展覽及主視覺,並精選本年度金點設計獎及金點 ... 於 geldikbak.online -

#90.女人就是女人2023 下載mp3

一言不合不同网站下载的音乐格式不太一样,有m4a、flac、mp3等等,如果只想要mp3格式 ... 88 b9400cea 碧血狂潮2 dlc 推出英文策展簡史下載所有影片. 於 asgik.online -

#91.永添藝術2023 - learrk.online

6 27.74藝術中心策展檔檔精彩,這次第34檔新檔推薦展出篆刻家余永文老師的篆刻個展 ... 苗栗西湖美食富士山杯盜版Premium camp resort grax 京都るり渓明信片格式台灣. 於 learrk.online -

#92.「策展不只是策展」— 格子設計展策總監王耀邦 - Medium

上禮拜聽了王耀邦(格式設計展策總監)的講座,被一座高山博物館的展覽影片,惹得躲在口罩裡的自己熱淚盈眶,講座結束後走在被兩側高樓挾持的大馬路 ... 於 medium.com -

#93.「體驗設計」有哪些思考重點?以陽明實驗山屋為例

格式 設計展策策劃2020 桃園文創博覽會「走桃花」,為紅磚灰瓦的眷舍群創造嶄新面容,帶觀者穿梭前庭、後院、穿廊、老樹間,走入展區的光與影。 廣告(請 ... 於 today.line.me -

#94.格式設計展策 - Citytalk城市通

InFormat Design Curating│ 格式設計展策,以展策之精神與工作流程作為處理案件的核心價值,創造新的設計方法。 在我們所執行的設計專案裡,對應不同設計的條件需求, ... 於 www.citytalk.tw -

#95.格式設計展策 KOL Radar 網紅雷達

KOL Radar 網紅雷達透過大數據及AI 賦能,平台提供關鍵字比對網紅數據,查找超過50000 筆網紅底下近億筆Facebook、YouTube、Instagram 社群資料,達成最佳化網紅推薦, ... 於 www.kolradar.com -

#96.格式設計展策作品「裕邦窯業工廠見學改造案」 - 欣傳媒

裕邦窯業工廠產業設計導入暨見學計畫,為一長程以設計力協助產業進行升級與導入傳統廠區連動見學教育之專案;圖片提供/格式設計展策裕邦窯業廠區內部 ... 於 www.xinmedia.com