檔案管理局 研究員的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王駿寫的 1951全面追緝:軍購.密帳.叛逃者 和呂芳上,蕭李居,許慈佑,許峰源,張智瑋,許惠文,林威杰,姜濤,金之夏,皮國立,陳晧昕的 1930年代之中國都 可以從中找到所需的評價。

另外網站國家發展委員會檔案管理局編制表也說明:國家發展委員會檔案管理局編制表. 職稱. 官等. 職等. 員額. 備考. 設計師. 第六職等至第八職等. 四. 技士. 一. 科員. 二十八. 助理設計師. 第四職等至第五職等.

這兩本書分別來自鏡文學 和政大出版社所出版 。

國立臺北教育大學 教育經營與管理學系文教法律碩士班 周志宏所指導 陳敏芳的 論國立博物館行政法人化之可行性 (2020),提出檔案管理局 研究員關鍵因素是什麼,來自於博物館、文化法、政府再造、行政法人、獨立行政法人。

而第二篇論文國立臺北教育大學 台灣文化研究所 戴寶村所指導 柯美伊的 移動到運動-台灣橄欖球員柯子彰生命歷程之研究 (2017),提出因為有 柯子彰、橄欖球、生命歷程、認同的重點而找出了 檔案管理局 研究員的解答。

最後網站博物館展新文化創意歷史系邀十三行博物館柏麗梅談策展則補充:【記者宋品萱淡水校園報導】歷史系於12月1日在I501舉辦「歷史、文化創意、與博物館的交匯工作坊」,邀請國家檔案管理局研究員陳怡行、中正紀念堂管理 ...

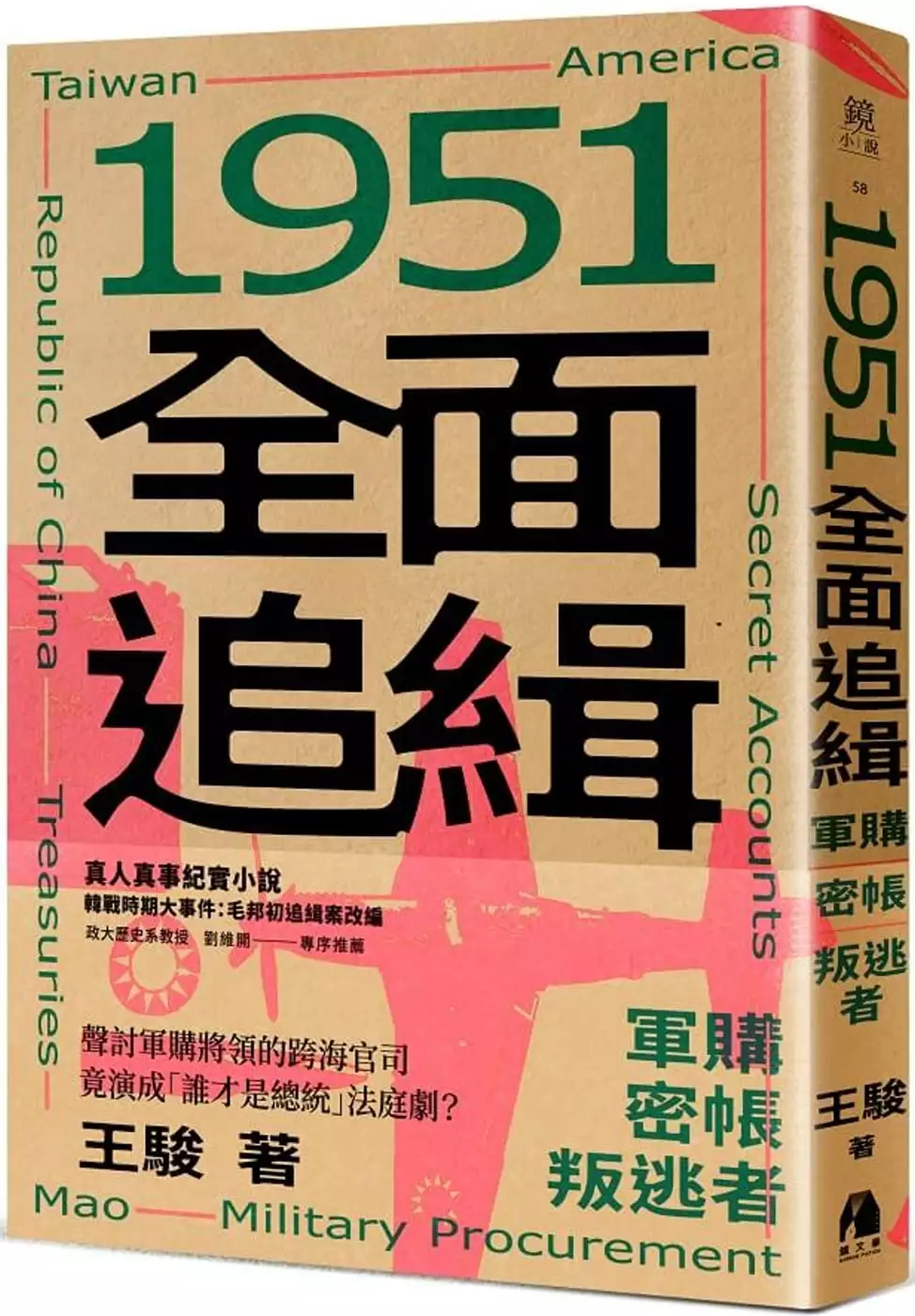

1951全面追緝:軍購.密帳.叛逃者

為了解決檔案管理局 研究員 的問題,作者王駿 這樣論述:

真人真事紀實小說 韓戰時期大事件:毛邦初追緝案改編 聲討軍購將領的跨海官司 竟演成「誰才是總統」法庭劇? 「本書不僅是小說也是歷史,可以視為毛邦初事件的全記錄。」 ——政大歷史系教授 劉維開 專序推薦 國民政府信任危機 一九五○年春,台北情勢飄搖,美國社論、新聞不斷揭露國民政府軍購、人事弊案。強人總統追查源頭,發現空軍駐美辦事處主任毛邦初,對參謀總長周至柔兼任空軍總司令心懷不滿,藉美方輿論打擊報復。 海外官司與跨國追緝 總統派遣以查良鑑為首的五人小組赴美,會同駐美大使顧維鈞,以及強人總統駐美私人代表俞國華,以司法和調查委員會兩種手段圍剿毛

邦初,卻屢生枝節,甚至在法庭上演出「真假總統」戲碼。其後,毛邦初更五鬼搬運空軍駐美辦事處機密檔案與大額公款,自美潛逃出境,讓查良鑑等人疲於追索…… 第一手資料改編小說 作者曾長期採訪俞國華,並針對本事件蒐集相關中、英文檔案記錄,從多方角色觀點織就本書,試圖由人物個性、思路,以小說形式呈現五○年代政治局勢、人物關係,並還原毛邦初抗命一案全貌。 跨國媒體戰、地緣政治、中美關係…… 當世界關鍵字不斷重複 七十年前的台灣大事 或可作為今日情勢的參考與對照 本書特色 ★韓戰時期對美關係最重大事件第一手資料改編 ★1950年代政治局勢,時事軼聞罕見披露

★以小說形式回顧黨國的海外密帳與軍購弊案

檔案管理局 研究員進入發燒排行的影片

本集主題:「小的與大人」介紹

訪問作者:蔡蕙頻

內容簡介:

〈總督到警察 日本時代的警察制度〉

日治時代的臺灣警察,是臺灣總督府實行統治的要角,負責管理臺灣民眾的生活事務,常有濫用權力、素質不佳的現象,招致許多批評。但他們的存在卻對日本在台灣的殖民統治,有著相當大的穩定作用。

〈大人到咱家 警察與戶政〉

日本統治臺灣以後,為了了解當時的臺灣,透過各種調查蒐集相關資料。根據法令,警察得以隨時到各家進行戶口資料的確認,將臺灣人的身體特質與身家狀況都納入國家體制與警察大人的管理之下。

〈從治警事件到農民運動 警察與政治〉

日治時期,警察負責維持臺灣社會治安的重要角色,臺灣人從事的政治行動,也是受關注的事項。從治警事件到農民運動,1920年代臺灣社會中的警民對抗,是當時「小的與大人」關係中最重要的篇章。

〈一桿稱仔到走やみ 警察與經濟〉

為了維持日治時期殖民地經濟發展,警察大人深度介入了臺灣的經濟生活。從賴和的《一桿秤仔》中看到警察對度量衡制度的管理;到戰爭時期,統制體制的實行,可以看到警察大人無處不在的身影。

〈檢疫、注射到圍草繩 警察與公衛〉

日治時代,在總督府的規劃下,當時的警察大人還掌管了公共衛生以及檢疫工作,並配合各種名冊管理,紀錄臺灣人的公衛生活,再加上各種衛生教育的推廣,培養出「識字兼衛生」的文明臺灣人。

〈「左側通行」 日本時代的交通警察〉

隨著臺灣社會逐漸形成現代化的生活習慣,日治時代的警察大人又多了管理交通的任務。1920年代,各種交通規範亟待建立,第一要務是厲行人車「左側通行」,在各種資料上可以看到許多宣傳,也能看到警察執行工作的狀況。

〈帝國山林的前哨 日本時代的理蕃警察〉

為了開發臺灣的山區資源和原住民治理,日本政府在一般警察之外設置了「蕃地警察」。他們的初期任務包括「防蕃」、武裝討伐迫使使原住民歸順以建立管理制度,後來則以輔導產業、教育、集團移住為主,是帝國統治臺灣山林的最前線。

〈經濟、防空與流言蜚語的取締 戰時體制下的警察〉

珍珠港事變後,日本擴大了軍事動員的規模,臺灣社會也被拉進戰爭體系中。臺灣警察的工作則擴大到統制經濟的宣傳、物資徵用、防空動員,以及言論思想的控制,將臺灣打造成「戰爭動員,人人有責」的社會。

〈東石富安宮 日警變成台灣神〉

日治時代,警察與臺灣人民的關係密切,儘管有許多讓人恐懼的印象,但也不乏愛護民眾的佳話。任職東石派出所的日警森川清治郎在職期間留下許多佳話,身亡之後又有顯靈庇佑當地的傳說,因而入祀富安宮,就是很好的例證。

作者簡介:策畫/戴寶村

一九五四年出生在北海岸,現在新北市三芝區、舊名「番社後」的地方。濱海生長的背景,鄰近的淡水又是山河海交會與歷史元素豐富之地,促使他鑽研於海洋史領域的探究,著有《清季淡水開港之研究》、〈近代台灣港口市鎮發展〉(博士學位論文)、《近代台灣海運發展——戎克船到長榮巨舶》、《台灣的海洋歷史文化》等專著。另著有政治史通史類書籍、淡水河流域史、高雄陳家家族史、客家族群史、縣市鄉鎮志書、諺語歷史文化、北台灣歷史文化,乃至中學教科書等

撰稿者簡介:

李進億

國立台灣師範大學文學博士(歷史學),現為國立彰化師範大學歷史學研究所助理教授。研究領域為臺灣環境史、臺灣區域史與歷史GIS。

沈佳姍

國立空中大學人文學系副教授。研究日治時期台灣文化與公衛史。著有《臺灣日日新:阿祖ㄟ身體清潔五十年》、《牌2原來一家親:日本品牌家族企業史》等書。

陳慧先

國立台灣大學歷史學系博士,現為國立中興大學歷史學系助理教授。研究領域為日治時代臺灣史、臺灣原住民史。著有《丈量台灣――日治時代度量衡制度化之歷程》等書。

游智勝

國立政治大學台灣史研究所博士,現為中原大學通識教育中心、國立空中大學人文學系兼任助理教授。研究領域為日治時期臺灣海運史、臺灣海洋史。

蔡昇璋

國立政治大學台灣史研究所博士,現為國家發展委員會檔案管理局協同研究員,曾任國立臺北科技大學文化事業發展學系、通識中心及國立空中大學人文學系等兼任助理教授,研究專長領域為臺灣海洋史、海洋文化史、臺灣漁業史。

蔡蕙頻

國立政治大學台灣史研究所博士,國立台灣圖書館編審、國立台北教育大學台灣文化研究所兼任助理教授。研究領域為日治時期臺灣生活史,並著有相關著作。

出版社粉絲頁: 玉山社出版公司

請大家支持,我全部六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘新聞報粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.twnews

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

論國立博物館行政法人化之可行性

為了解決檔案管理局 研究員 的問題,作者陳敏芳 這樣論述:

博物館作為科學、教育、藝術普及,以及終身學習之中心,不僅是公民與社區之公共空間,亦是現今社會實踐文化公民權之重要公共場域。我國文化基本法第10條即明確指出,國家應有義務健全博物館事業之營運與發展,提升博物館專業性與公共性,增進人民之文化近用,以落實文化保存、智慧及知識傳承。然長久以來,我國國立博物館遭詬病之主因,在於其組織型態及人員難以回應現代社會之相關議題,而流於僵化。政府於1980年代中期啟動民主轉型,歷經多次組織變革,行政法人制度提供政府於執行特定公共事務領域,特別是在給付行政層面,行政機關與私法財團法人之外,可採取之新行政組織型態。因而,國立博物館改制為行政法人之倡議,不僅將使博物館

之營運有所轉變,更可期待博物館承載國家文化與教育發展之公共任務。近年政府推動以行政法人作為文化治理機構之治理手段,本文擬透過分析教育部所屬國立博物館之營運現況以及日本獨立行政法人之經驗,以作為國立博物館行政法人化之可行性與後續政策推動之參考。

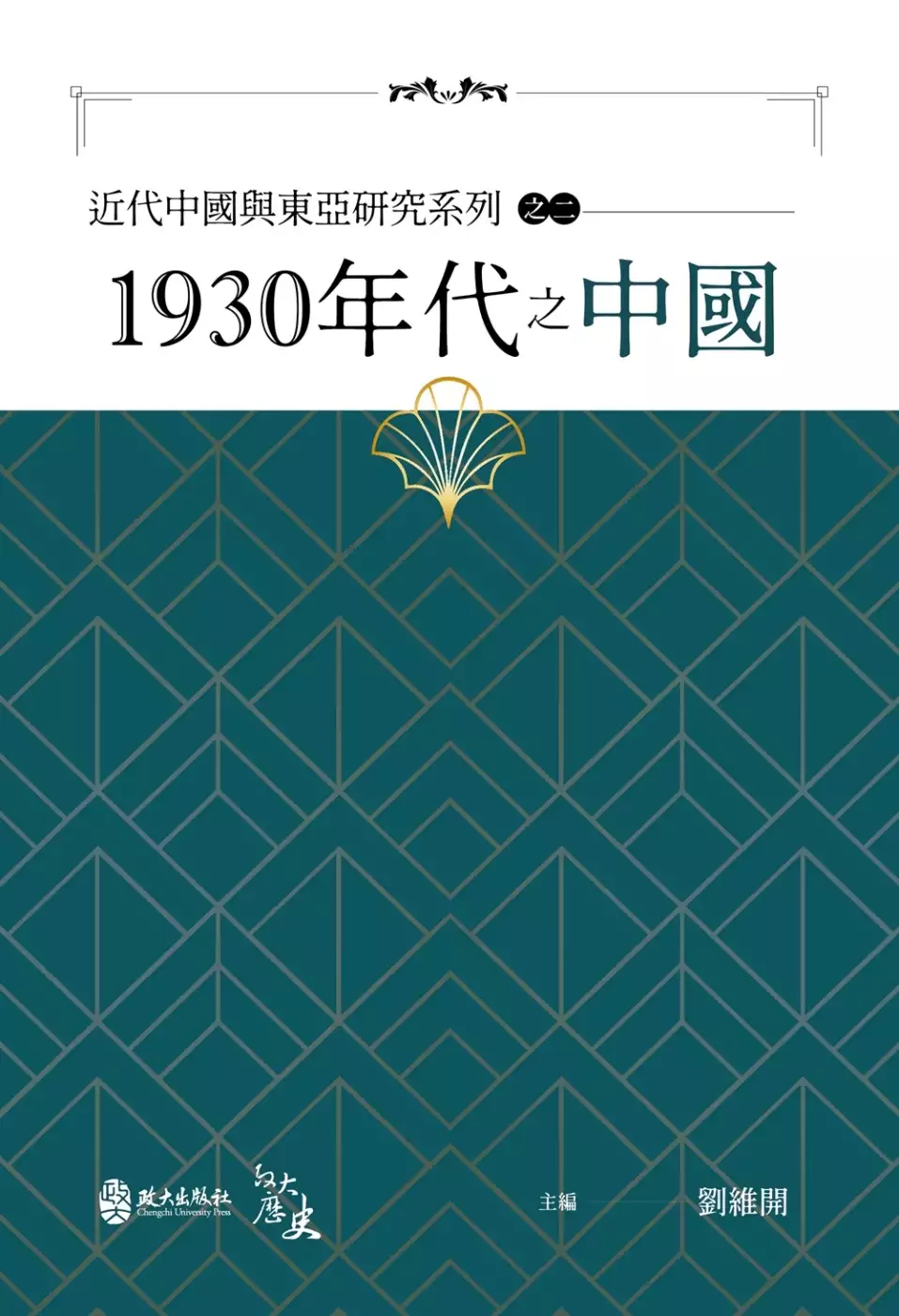

1930年代之中國

為了解決檔案管理局 研究員 的問題,作者呂芳上,蕭李居,許慈佑,許峰源,張智瑋,許惠文,林威杰,姜濤,金之夏,皮國立,陳晧昕 這樣論述:

關於1930年代中國的學術研究不在少數,但是隨著時代的演變、知識的流通,以及資料的大量開放,現階段對於1930年代中國的研究,有著較以往更佳的條件與環境。 收錄在這本論文集中的各篇論文,雖然議題各異,但是所呈現出的是青年學者對於1930年代中國研究的成果,與年輕世代對於1930年中國的認識。當然論文集中的議題無法含括1930年代中國的所有面相,但是立基於前輩學者以往的研究成果,若干議題,可以說具有一定程度的創新與學術貢獻。 《禮記‧學記》:「獨學而無友,則孤陋而寡聞。」近代中國與東亞研究群近年來每年邀請國內、外青年學者共同參與,透過每年不同議題的研討,成員間的切磋與交流

,一步一步前進,創造出豐碩的研究成果。

移動到運動-台灣橄欖球員柯子彰生命歷程之研究

為了解決檔案管理局 研究員 的問題,作者柯美伊 這樣論述:

本研究旨在探討臺灣橄欖球員柯子彰的一生。柯子彰在家庭、歷史與環境的影響下,所展現的抉擇、認同、對抗、妥協;進而理解一名運動員在兩政權交替時的處境,同時反映出時代更迭的多元樣貌。研究以柯子彰所著之《回憶錄》為研究主軸,蒐集大量與柯子彰相關一、二手資料及進行口述訪談,整理其生平事蹟,並給予柯子彰較為客觀的歷史評價。柯子彰1910年出生於臺北大橋頭,中學進入同志社就讀,接觸到橄欖球運動,在球界快速崛起。大學時加入早稻田橄欖球隊,擔任過早稻田大學橄欖球隊和國代表隊隊長,他所研發的橄欖球戰術稱霸當時日本,連續榮登「日本體壇風雲人物榜」。畢業後前往大連滿鐵工作,除打滿鐵職業隊外,也在滿洲國推廣橄欖球運動

。戰後柯子彰回臺,在臺鐵就職,欲貢獻所學與經驗。但經歷二二八事件、臺鐵人事改組、競選失利後,令他有志難伸,便將心力完全投注於發展橄欖球運動中。不料,1973年橄欖球協會改組,長年在球界耕耘的柯子彰卻被排除在決策中心外,加上橄欖球運動逐漸沒落,令他感到喪志。雖然柯子彰認為自己是失敗的,但他對台、日的橄欖球運動有極大的貢獻:發明戰術、協助臺灣橄欖球協會成立和運作、成立球隊、培養後進、將臺灣橄欖球運動推向國際。在歷經日治與民國兩個政權交替,柯子彰認同的演變,在同志社時期萌發了臺灣人的認同,誓言要在運動場上與日本人競爭;大學與滿洲國時期,因運動競技的表現優異而完成自我實踐。戰後,柯子彰難以適應卻不得不

妥協於新的政權體系中,在矛盾糾結的情緒下更加深了對臺灣的認同。

想知道檔案管理局 研究員更多一定要看下面主題

檔案管理局 研究員的網路口碑排行榜

-

#1.許峰源| 作者介紹 - 民國歷史文化學社

許峰源, 作者介紹, 民國歷史文化學社,現任國家發展委員會檔案管理局應用服務組研究員、天主教輔仁大學全人課程教育中心及進修部歷史系兼任助理教授、東吳大學歷史研究 ... 於 www.rchcs.com.tw -

#2.教育訓練-110年檔案管理研習班 - 檔案應用專區

110年10月13、14日本局辦理「110年度機關檔案管理教育訓練研習班」,假本局公路人員訓練所為期2天、計11小時,聘請檔案管理局涂曉晴組長、孫筱娟專門委員講授「機關 ... 於 history.thb.gov.tw -

#3.國家發展委員會檔案管理局編制表

國家發展委員會檔案管理局編制表. 職稱. 官等. 職等. 員額. 備考. 設計師. 第六職等至第八職等. 四. 技士. 一. 科員. 二十八. 助理設計師. 第四職等至第五職等. 於 www.archives.gov.tw -

#4.博物館展新文化創意歷史系邀十三行博物館柏麗梅談策展

【記者宋品萱淡水校園報導】歷史系於12月1日在I501舉辦「歷史、文化創意、與博物館的交匯工作坊」,邀請國家檔案管理局研究員陳怡行、中正紀念堂管理 ... 於 tkutimes.tku.edu.tw -

#5.國家發展委員會檔案管理局 - 維基百科

11月23日,「檔案管理局」正式成立,隸屬行政院研究發展考核委員會。 2002年1月1日,《檔案法》施行。 2011年4月29日,檔案管理局成立「電子檔案技術 ... 於 zh.wikipedia.org -

#6.國立公共資訊圖書館檔案管理與加值服務

檔案管理 整體規劃:成立檔案鑑定小組及檔案管理工作小組,分別以副館長及研究員為召集人,成員包含本館各單位館員及主管,負責國資圖各項檔案管理相關工作之推行及檔案保存 ... 於 www.nlpi.edu.tw -

#7.全球資訊網-首頁-最新消息 - 國家發展委員會檔案管理局

國家發展委員會檔案管理局企劃組聘用助理研究員外補職缺公告 ... 新莊區中平路439號北棟9樓,請註明應徵企劃組聘用助理研究員),逾期不予受理(連絡電話02-89953507)。 於 www.archives.gov.tw -

#8.國家發展委員會檔案管理局-全球資訊網-首頁-認識我們

... 兼組長(89.4.10-90.11.22); 行政院研究發展考核委員會專門委員、科長、編審(77.11.11-89.4.9); 臺北市立圖書館分館主任、研究員、輔導員、幹事(72.12.31-77.11.10). 於 www.archives.gov.tw -

#9.高雄市政府研究發展考核委員會編制表修正對照表

六、秘書室:關於研考、財產、採購、事務、出納、文書、檔案管理及不屬於其他組之事項。 為配合本府青年局成立,刪列原研究發展組掌理之「青年事務」事項,俾符市府團隊 ... 於 cissearch.kcc.gov.tw -

#10.行政部門

訓練進修面,薦送助理研究員楊颺依「農業菁英培訓計畫」至 ... 研訂本場約用人員管理考核辦法並. 落實執行。 ... 癿辦理檔案電子目錄彙送檔案局:107. 於 book.tndais.gov.tw -

#11.全球資訊網-首頁-最新消息 - 國家發展委員會檔案管理局

職系, 無 ; 職稱, 助理研究員 ; 名額, 1, 性別 ; 上網期間, 自112年5月8日~112年5月15日止 ; 資格條件, 一、學經歷(符合下列條件之一) (一)國內外研究院所畢業得有碩士學位。 於 www.archives.gov.tw -

#12.許信良政治檔案列機密保密50年前促轉會研究員申請閱覽遭拒

(記者謝幸恩/台北報導)前促轉會研究員蘇慶軒為研究民進黨前主席許信良遭監控的政治檔案,向國發會檔案管理局申請閱覽抄錄10卷檔案,國發會詢問國安局 ... 於 rwnews.tw -

#13.台灣光復檔案展見證歷史增加對土地認識- 新聞- Rti 中央廣播電臺

由國發會檔案管理局和國史館台灣文獻館合辦的「1025台灣光復檔案展」正在行政 ... 灣生故事亦在內民眾家族歷史解惑檔案局研究員許峰源表示,這次展覽 ... 於 www.rti.org.tw -

#14.106 年度國立臺中教育大學承辦教育部文書及檔案管理教育訓練 ...

15:20-16:50. 檔案展實務. 國家發展委員會檔案管理局. 應用服務組許峰源研究員. ·檔案加值與行銷. ·檔案展覽實務:. 基礎篇及進階篇. 於 ws.moe.edu.tw -

#15.副研究員-周浩平(高雄區農業改良場)

副研究員-周浩平 · 有益微生物應用於熱帶果園病蟲害管理策略之研究(2010.5, 美國夏威夷) · 作物病害生物防治技術(2014.8, 美國明尼蘇達) · 茄科作物土壤傳播性病害(青枯病與 ... 於 www.kdais.gov.tw -

#16.「揭開您所不知道的神秘客-雲林詔安客講客事特展」暨「想食 ...

而由國發會檔案管理局與客委會客發中心所合作的「臺灣飲食檔案特展」,則透過國家檔案與情境式營造,讓大家 ... 國家檔案局許峰源研究員講解在地美食. 於 thcdc.hakka.gov.tw -

#17.檔案管理局典藏《總統府檔案》 舉隅 - 國史館

檔案管理局 典藏. 《總統府檔案》. 舉隅. 許峰源國家發展委員會檔案管理局應用服務組研究員. 國家發展委會檔案管理局(以下,簡作. 檔案管理局)為落實檔案立法精神, ... 於 www.drnh.gov.tw -

#18.陳之麒 - 第一研究所|中華經濟研究院

國立台灣師範大學運動休閒與餐旅管理研究所碩士. 2012-09 ~ 2014-06. 東海大學餐旅管理學系學士 ... 中華經濟研究院第一研究所輔佐研究員 2015-02 ~ 2017-06 ... 於 www.cier.edu.tw -

#19.黃宇暘- 協同研究員- 國家發展委員會檔案管理局應用服務組

協同研究員. 國家發展委員會檔案管理局應用服務組. 2023年1月 ; 委員. 中央研究院科學史委員會. 2020年6月 ; 圖書文獻處研究助理. 國立故宮博物院/台北故宮. 2017年12月 ... 於 tw.linkedin.com -

#20.桃園市政府動物保護處-首長介紹

桃園市政府動物保護處技士、技正 2.桃園市政府農業局科員 3.行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所研究助理、助理研究員、副研究員、副研究員兼系主任. 於 animal.tycg.gov.tw -

#21.臺灣檔案管理的細探:讀《從存史到資政

現任國家發展委員會檔案管理局應用服務組研究員、國立政治大學人文中心兼任研究員、輔仁大學全人教育中心與進修部歷史系兼任助理教授、東吳大學歷史研究所兼任助理教授。 於 gpi.culture.tw -

#22.檔案管理規劃與培訓 - 水利署

臺灣早期水利規劃圖資移轉檔案管理局工作執行計畫書. 檔案管理作業規定 ... 106年度公文與檔案管理資訊系統安全計畫. 107.5.1檔案局備查 ... 所長室研究員主持、. 於 www-ws.wra.gov.tw -

#23.杨阳_百度百科

杨阳,出生于1981年,汉族人,是吉林省社会科学院助理研究员。 ... 四川大学电子信息学院教授; 嘉峪关市人社局档案管理中心副主任; 云南大学农学院实验师 ... 於 baike.baidu.com -

#24.「其他研究員、行政助理」找工作職缺 - 104人力銀行

2023/8/25-56 個工作機會|政大企業永續管理研究中心聯合徵才訊息(含總計畫及各研究任務職缺)【國立政治大學_商學院】、【西港】研究助理人員【南寶樹脂化學工廠股份 ... 於 m.104.com.tw -

#25.这次会议宣布了党中央、国务院关于他们任免的决定 - 网易

中央档案馆和国家档案局为一机构两个牌子,履行档案保管、利用和国家档案管理职能。 公开简历显示,王绍忠出生于1965年11月,汉族,山东诸城人。1987年7月 ... 於 m.163.com -

#26.中部科學園區 中科管理局 聯絡方式

助理研究員, 7517, 1.國會聯絡人。 2.長官視察業務。 3.補(捐)助民間團體及個人資料彙整業務(每季)。 4.其他臨時交辦事項。 管制考核科, (04)2565-8383. 於 www.ctsp.gov.tw -

#27.行政院衛生署食品藥物管理局組織法 - 公告內容

法規名稱:, 行政院衛生署食品藥物管理局組織法 ... 第五條本局為應業務需要,置研究員及副研究員,必要時得比照教育人員任用條例相關規定聘任之;其退休、撫卹比照 ... 於 regulation.cde.org.tw -

#28.研究員馮雅的人事檔案- 收容 - SCP基金會

姓名:馮雅. 性別:女. 年齡:3·. 安全權限:三級. 當前活動站點:Site-ZH-81. 專長:應用語言學、語言分析. 職務:實驗現場書記、實驗安全顧問、資料管理員. 於 scp-zh-tr.wikidot.com -

#29.行政院研究發展考核委員會組織條例 - 全國法規資料庫

行政院為辦理研究發展、綜合規劃、管制考核、行政資訊管理、政府出版品管理及促進地方發展 ... 本會為辦理政府機關檔案管理工作,設檔案管理局;其組織另以法律定之。 於 law.moj.gov.tw -

#30.蔡承豪 - 國立故宮博物院

2021~迄今 - 國立故宮博物院/書畫文獻處/副研究員; 2018~2021 - 國立故宮博物院/故宮學術季刊/ ... 臺灣史; 漫畫研究; 清代檔案. 主要業務. 展覽策畫; 庫房管理; 研究 ... 於 theme.npm.edu.tw -

#31.揭密・國家檔案|方格子vocus

刻劃臺灣民主轉型的檔案為何?以及有哪些的影像紀錄?本期特刊,將帶領大家一同探尋檔案瑰寶。 國家發展委員會檔案管理局應用服務組研究員許峰源 ... 於 vocus.cc -

#32.第25 期 - 農業部獸醫研究所

參訪國家發展委員會檔案管理局電子文書檔案服務中心................. 15. 宣導事項. ... 者評分,比賽結果由化學藥品檢定研究系詹助理研究員勳隆榮獲冠軍,. 於 www.nvri.gov.tw -

#33.本館典藏研究及檔案中心副研究員職務代理人徵才

1.國內外研究所碩士學位者(含)以上。 2.熟悉政治及人權歷史研究、檔案管理、資訊系統管理、政府採購流程者尤佳。 3.無公務人員 ... 於 www.nhrm.gov.tw -

#34.國家發展委員會檔案管理局-全球資訊網-首頁-最新消息

1.綜理機關檔案點收、立案編目、機密檔案管理相關業務之制度規劃、推動執行、輔導諮詢、人員培訓,以及資訊系統功能需求研提等事宜。 · 2.督辦機關檔案保存年限區分表、銷毀 ... 於 www.archives.gov.tw -

#35.國家檔案資源與教學應用

新北市三重商工. 技術型高中社會領域推動中心東區共備(線上). 國家檔案資源與教學應用. 檔案管理局應用服務組研究員. 許峰源 [email protected]. 於 vtedu.k12ea.gov.tw -

#36.北海特派研究員 - 新北市政府消防局

北海特派研究員87期 檔案下載. 本局採購內部稽核與管理措施 文/秘書室 股長 王蘋 ㄧ、前言 「採購」是機關為達成施政目的,透過計畫的擬定、預算的編列,依據政府採購 ... 於 www.fire.ntpc.gov.tw -

#37.苗栗縣政府辦理「運用國家檔案融入教學工作坊」 - 建功高中

二、 為協助教師課程設計能多元使用國家檔案等資源,特別結合台灣飲食檔案特展在苗栗展覽期間,邀請國家檔案管理局研究員及策展人分享如何於課堂上運用國家檔案,期能 ... 於 www.cksh.hc.edu.tw -

#38.金融監督管理委員會檢查局聘用副研究員1名徵才公告

(二) 行政院人事行政總處建置之「事求人」網頁:請於本職缺下方點選「我要應徵」進行線上應徵職缺填報事宜,並將所需附件依序排列掃描為1個PDF檔案;應徵 ... 於 www.fsc.gov.tw -

#39.高中生研習營(興趣探索瞭解學系特色) - 東吳大學推廣部

陳怡行老師(國家發展委員會檔案管理局研究員) 鄭螢憶老師(東吳大學歷史學系助理教授) 皮國立老師(國立中央大學歷史所副教授兼所長/歷史學系89級校友) 於 www.ext.scu.edu.tw -

#40.第136期中華民國104年07月31日發行 - 國史館臺灣文獻館

本館與國家發展委員會檔案管理局合作辦理「案藏瑰寶-國家檔案菁華展」中部場次, ... 長、國立公共資訊圖書館賴忠勤研究員、南投縣政府民政處吳燕玲處長、南投縣文化局 ... 於 www.th.gov.tw -

#41.教育部函轉國家發展委員會檔案管理局辦理「檔案管理前瞻趨勢 ...

主旨:國家發展委員會檔案管理局訂本年11月1日辦理「檔案管. 理前瞻趨勢研討會」, ... 主旨:本局「檔案管理前瞻趨勢研討會」即日起開放報名,敬請 ... 吳紹群副研究員. 於 ags.yuntech.edu.tw -

#42.【人事】許峰源研究員簡介 - 政大人文中心- 政治大學

許峰源(Hsu, Feng-yuan)國立政治大學歷史學博士,現任國家發展委員會檔案管理局應用服務組研究員、天主教輔仁大學全人教育中心兼任助理教授。 於 hc.nccu.edu.tw -

#43.公報內容 - 中華民國總統府

... 許晉榮為行政院農業委員會水產試驗所簡任第十職等研究員兼組長,范美玲為行政院 ... 任第十一職等組長,邱玉鳳為國家發展委員會檔案管理局簡任第十職等專門委員。 於 www.president.gov.tw -

#44.國家發展委員會檔案管理局招聘副研究員 - 1111人力銀行

徵才機關, 國家發展委員會檔案管理局. 人員區分, 聘用人員. 職稱, 副研究員. 名額, 1. 有效期間, 109/10/08~109/10/21 ... 於 www.1111edu.com.tw -

#45.华光总裁徐志强研究员获“国字号”特等奖项_档案 - 搜狐

为鼓励在推动档案科学技术发展中作出重要贡献的集体和个人,促进档案管理现代化水平的提高,根据《国家档案局优秀科技成果奖励办法》,经2018年度国家 ... 於 www.sohu.com -

#46.镇原县档案馆特约研究员2020年会召开 - 庆阳

三是提高工作质量,在档案管理、编研、利用等方面要进一步拓展工作范围,提升业务能力。 上一篇:省委办公厅(省档案局)到宁县调研指导档案.. 於 qy.cngsda.net -

#47.教育部國教署人權教育資源中心110 學年度教師專業成長研習 ...

人權教育資源中心/. 台南女中鄭文儀校長. 9:40-10:40. (60 分鐘). 透視國家檔案串起教學探究. ─國家檔案入門. 主講:. 國家發展委員會檔案管理局/許. 峰源研究員 ... 於 www.klgsh.kl.edu.tw -

#48.C331災損檔案緊急搶救 - e等公務園+學習平臺

國家發展委員會檔案管理局檔案典藏組陳助理研究員郁琳. 課程適用對象. 公務人員(含公職教師)、一般民眾、約聘僱人員. 課程長度. 60 分鐘. 學習目標. 1.瞭解檔案常見災 ... 於 elearn.hrd.gov.tw -

#49.專訪中央研究院資訊科學研究所廖弘源特聘研究員(上)

這項最新的影片修補技術已於2011年技術移轉給國家檔案管理局,相關技術研究更發表了三篇論文於IEEE Transaction上,放眼全球的視訊修補技術,除了與國際接軌,更深具 ... 於 sinica.digitalarchives.tw -

#50.專書系列 - 明清研究推動委員會

... 中央大學歷史研究所兼任助理教授侯彥伯 廣州中山大學歷史系特聘副研究員張志雲 上海交通大學歷史系研究員許峰源 國家發展委員會檔案管理局應用服務組研究員黃文德 ... 於 mingching.sinica.edu.tw -

#51.106-1博雅講座2:台南的公衛與醫療:兼論國家檔案的應用

演講者:許峰源研究員國家發展委員會檔案管理局應用服務組演講主題:台南的公衛與醫療:兼論國家檔案的應用演講地點:X3F 歡迎全校師生蒞臨 ... 於 edu.cnu.edu.tw -

#52.張育哲副教授- 師資陣容 - 國立臺北大學公共行政暨政策學系

論我國績效審計與行政部門績效管理的關係─以桃園市政府為例,發表於TASPAA2018年度研討會, ... 九十二年全國機關檔案管理調查」,研究員,檔案管理局委託委託研究報告 ... 於 pa.ntpu.edu.tw -

#53.101年度國立臺灣藝術大學檔案管理研習課程表

徐助理研究員健國. 教學研究大樓10 樓 ... 如要銷毀須依程序及要件送檔案管理局審核. 分級管理. 屆滿25年移轉 ... 未授權之檔案銷毀應經檔案管理局審核同意. 於 portal2.ntua.edu.tw -

#54.108年11月22日國家發展委員會檔案管理局 - 財政部國庫署

參訪概述, 國庫署秘書室主任率檔案應用工作小組成員參訪國家發展委員會檔案管理局「檔案有憶事」展覽。 合影. 照片說明:合影。 檔案局研究員介紹展覽. 於 www.nta.gov.tw -

#55.金檔獎得獎機關標竿學習- 南部科學園區

單位:台南市政府 · 目的:第16屆金檔獎檔案管理務交流、學習檔案保管、庫房設施及檔案應用 · 參加人員:副組長曾榮傑、科長吳淑順、科員許惠渝、助理研究員籃碧岑及行政助理 ... 於 www.stsp.gov.tw -

#56.國立臺灣歷史博物館-歷任館長

... 委員、高教深耕計畫審議委員、大學評鑑委員客家委員會諮詢委員檔案管理局檔案 ... 副主任委員日本東京大學東洋文化研究所外國人研究員英國牛津大學中國研究所客座 ... 於 www.nmth.gov.tw -

#57.臺灣光復檔案展國家發展委員會檔案管理局開展- 亞太新聞網

陳旭琳局長、林秋燕副局長和一級單位主管全程陪同,在檔案管理局研究員許峰源博士精闢導覽解說下,林政則一行印象深刻、收穫滿滿。 於 www.atanews.net -

#58.亞大通識中心舉辦國文暨歷史教師研習營 - 亞洲大學

圖說:國發會檔案局許峰源研究員介紹國發會檔案局檔案資料,呼籲教師們善用資料,讓學生彷彿回到歷史現場。 亞洲大學(Asia University, Taiwan)通識教育 ... 於 www.asia.edu.tw -

#59.就業徵才 - 國立中興大學法律學系

2023-06-29. 【高雄市政府勞工局】112年度約聘檢查員公開甄選至112年7月11日 ... 【國家發展委員會】檔案管理局秘書室聘用副研究員外補職缺. 2023-06-09. 於 law.nchu.edu.tw -

#60.「尋求歷史座標點計畫」 105 年度高中歷史教師研習營及高中 ...

三、指導單位:教育部國民及學前教育署。 四、主辦單位:國立政治大學人文中心、國家發展委員會檔案管理局(僅新. 莊場次及南投場次) ... 於 www-ws.gov.taipei -

#61.更正決標公告 - 政府電子採購網

國家發展委員會檔案管理局. 單位名稱 ... 服務機關(構)名稱:國立科學工藝博物館職稱:助理研究員所任工作:博物館展示規劃、設計、製作 經歷2: 於 web.pcc.gov.tw -

#62.運用國家檔案融入教學工作坊 - 埤頭國中

二、為協助教師課程設計能多元使用國家檔案等資源,特別結合台灣飲食檔案特展在苗栗展覽期間,邀請國家檔案管理局研究員及策展人分享如何於課堂上運用 ... 於 www.ptjh.chc.edu.tw -

#63.羅鴻文專任助理教授 - 博物館學與古物維護研究所

主要研究領域為博物館文物典藏、紙質與攝影文物修護、 數位色彩管理 、博物館照明等。 ... 《檔案季刊》,第五卷第三期,檔案管理局,ISSN: 1684-1212,頁81-100。 於 giccrmo.tnnua.edu.tw -

#64.金融監督管理委員會銀行局聘用副研究員1名徵才公告

... 掃描為PDF檔案),於112年8月19日下午6時前至本會機關徵才管理系統報名,網址:https://hr.fsc.gov.tw/HR/OutTable/UserRegister.jsp?id=MTg5MA== ... 於 www.banking.gov.tw -

#65.漢學研究中心_活動報導

特別邀請國史館審編處李京燕科長、國家發展委員會檔案管理局李亞祝研究員擔任講師。 兩場次課程於本館藝文中心301會議室舉辦,李京燕科長講述主題為「國史館館藏檔案 ... 於 ccs.ncl.edu.tw -

#66.署長簡介 - 衛生福利部疾病管制署

‧1994-2003, 國立陽明大學醫學系社會醫學科講師. ‧2003-2005, 國立陽明大學衛生資訊與決策研究所副教授. ‧2005-2013, 行政院衛生署疾病管制局副研究員. ‧ ... 於 www.cdc.gov.tw -

#67.國家發展委員會檔案管理局- 首頁

檔案管理局 典藏《新港鄉農會檔案》指引 · 許峰源 · 目前,國家發展委員會檔案管理局(以下簡稱檔案局)典藏有豐富的農會檔案,這些檔案係來自臺灣15個農會所捐贈,研究者可 ... 於 www.archives.gov.tw -

#68.专任研究助理/博士后研究员聘任Q&A | 人力资源处

需于报到后2周内上传至助理管理系统上传体检单影本,或直接缴交给卫保组承办人。 ... 申请查询点「查询」,进入页面会可删除原错误档,并上传更正之新档案,点选签出。 於 tmu-hr.tmu.edu.tw -

#69.Shui-Hway Yen - 工業衛生學科暨環境醫學研究所

空氣污染防制; 廢棄物及資源回收管理政策與制度; 環境法律與政策; 環境管理 ... 國家發展委員會檔案管理局修訂環境保護類檔案保存年限基準表諮詢委員(2017-2018) ... 於 deoh.ncku.edu.tw -

#70.國家發展委員會檔案管理局-全球資訊網-首頁-最新消息

職系, 無 ; 職稱, 副研究員 ; 名額, 1, 性別 ; 上網期間, 自112年6月2日~112年6月26日 ; 資格條件, (一)學經歷(符合下列條件之一) 1.國內外研究院所畢業得有碩士學位,並具有與 ... 於 www.archives.gov.tw -

#71.機關通訊 - 臺中市文化資產處

單位 業務 承辦人 總機 分機 傳真 處長室 綜理文化資產處業務 李處長 04‑22290280 600 22291875 處本部 綜理本處各項業務及進度控管業務 簡秘書 04‑22290280 601 22290769 處本部 綜理各古蹟、歷史建築進度控管業務 許副研究員 04‑22290280 603 22290769 於 www.tchac.taichung.gov.tw -

#72.學者:白色恐怖檔案被拾荒者撿到- 焦點 - 自由時報

她呼籲當年情治與檢調單位等人員的家屬,手中仍保有白色恐怖等檔案資料者,主動捐出給國家,最好的方式則是由國家買回這些檔案,集中在檔案管理局或中研院 ... 於 news.ltn.com.tw -

#73.傑出特約研究員獎-國家科學及技術委員會 - 國科會

補助特約研究人員從事特約研究計畫作業要點. 111年度傑出特約研究員. 共3 筆資料,第1/1 頁,. 每頁顯示 筆, 到第 頁 送出. ::: 關於國科會. 於 www.nstc.gov.tw -

#74.法規內容-國家發展委員會檔案管理局編制表

法規名稱:, 國家發展委員會檔案管理局編制表. 公發布日:, 民國103 年01 月20 日. 修正日期:, 民國107 年12 月05 日. 發文字號:, 發人字第1070024762號令. 於 theme.ndc.gov.tw -

#75.107-1-4國立東華大學歷史學系學術專題演講:戰後臺灣的禁歌

日期:107年11月06日時間:14:00~16:00 地點:人社三館B113 講者:許峰源(國家發展委員會檔案管理局研究員) 於 announce.ndhu.edu.tw -

#76.141 期檔案樂活情報 - 國防部

國家發展委員會檔案管理局應用服務組協同研究員陳怡行. 世界首座國家公園設立於1872年,位於今日美國懷俄明州的黃石國家公園(Yellowstone National. Park)。 於 gaa.army.mnd.gov.tw -

#77.進修學士-薛燕玲兼任助理教授 - 東海大學美術系

老師作品 · 2012.9~至今台南市政府美術品典藏審議委員 · 2007.10.5~2008.10.4國立台灣美術館研究員代理典藏組組長 · 2008.3.1~2010.2.28、2010.3.1~2012..2.28檔案管理局保存 ... 於 fineart.thu.edu.tw -

#78.獨家/許信良政治檔案列機密保密50年前促轉會研究員申請閱覽 ...

(記者謝幸恩/台北報導)前促轉會研究員蘇慶軒為研究民進黨前主席許信良遭監控的政治檔案,向國發會檔案管理局申請閱覽抄錄10卷檔案,國發會詢問國安 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#79.金融監督管理委員會保險局聘用副研究員1名徵才公告 - 檢查局

Sorry. Please check one more time that your website address has been entered correctly. You can also back to Previous pageorIndex。 機關介紹. 於 www.feb.gov.tw -

#80.资料与档案局 - 董总

资料与档案局为董总资料管理与文宣单位,其三大核心业务为:(一)收集与管理各类教育文献与档案资料;(二)分析及研究教育课题;(三) ... 谢伟伦, 副研究员, 226. 於 www.dongzong.my -

#81.禁書與電影查禁研習營(3/14)(3/5截止報名) - 人權教育

【高雄市政府教育局】從國家檔案窺探臺灣的禁歌、禁書與電影查禁研習 ... 此次,檔案管理局研究員許峰源梳理國家檔案,抽絲剝繭,揭開戒嚴時期臺灣被 ... 於 hre.pro.edu.tw -

#82.陳儀深訪胡佛研究所:黃杰日記出版彰顯學術合作成果

內容涵蓋胡佛典藏日記,以及台灣檔案管理局的國防部檔案相關日記。 ... 國史館長陳儀深(中)和國史館研究員廖文碩(右),接受胡佛檔案館東亞館藏部 ... 於 www.ocac.gov.tw -

#83.侯淑姿副教授 - 工藝與創意設計學系- 高雄大學

攝影類材質保存與檔案管理證書班結業. 現職. 2004至今國立高雄大學工藝與創意設計學系專任副教授. 經歷. 2014 高雄市政府文化局委託「文化景觀鳳山黃埔新村再利用規劃 ... 於 ccd.nuk.edu.tw -

#84.中央研究院臺灣史研究所人員率隊至本局研商未來檔案加值應用 ...

中央研究院臺灣史研究所顧雅文副研究員及檔案館王麗蕉主任於11/15(五)率隊至本局研商未來檔案加值應用跨域合作相關事宜。 於 www.wranb.gov.tw -

#85.國家檔案成為多元選修高雄拆船業教案 - 國立教育廣播電臺

7/25(二)下午4:05~5:00 tea time時光,將邀請國發會檔案管理局研究員許峰源說打撈沉船故事,高雄市海青工商老師林世芝分享國家檔案運用於教案設計 ... 於 www.ner.gov.tw -

#86.組織架構 - 臺北市立美術館

館本部包含館長、副館長、研究員、副研究員、研究助理及工友共8人 ... 掌理文書、檔案、出納、總務、財產之管理與資訊、法制、研考、機電設備、營繕工程、景觀環境等 ... 於 www.tfam.museum -

#87.政治大學人文中心- 檔案管理局研究員許峰源博士 - Facebook

檔案管理局研究員 許峰源博士. ... 檔案管理局研究員許峰源博士. 104.01.30「近代中國外交的大歷史與小歷史」學術研討會 · 2015年1月30日 ·. 於 zh-tw.facebook.com -

#88.聯絡資訊, 計畫參與人員, 數位典藏與數位學習國家型科技計畫 ...

參與人員 服務單位 聯絡方式 王揮雄(主持人) 文化部資訊處(處長) 電郵:[email protected] 電話:02‑3343‑6307 蕭振榮(主持人) 經濟部工業局(副組長) 電郵:[email protected] 電話:02‑2754‑1255 莊瓊枝(主持人) 僑委會(處長) 電話:02‑2327‑2648 秘書:王盈蓉 於 teldap.tw -

#89.【轉知】國家發展委員會檔案管理局徵副研究員

【轉知】國家發展委員會檔案管理局徵副研究員. 2023-06-08 · 國家發展委員會檔案管理局徵副研究員. Category: 近期活動 ... 於 lawsch.wp.shu.edu.tw -

#90.人事局消息:國家政務研究班第二期揭開序幕

上述各班期歷屆結業的研究員他們在各自工作的領域上,都有卓越的表現,顯見這一層 ... 院國家科學委員會中部科學園區管理局副局長)、林慈玲(檔案管理局局長)、方芷 ... 於 www.dgpa.gov.tw -

#91.水損檔案搶救作業流程及簡易檔案修護實作 - 財政部賦稅署

財政部賦稅署108年度檔案管理教育訓練及宣導課程 108年9月4日邀請檔案管理局陳科長靜儀及陳助理研究員郁琳蒞臨講授「水損檔案搶救作業流程及簡易檔案修護實作」 於 www.dot.gov.tw -

#92.兼任助理教授林秋燕| 國立臺灣大學圖書資訊學系

國家發展委員會檔案管理局代理局長、副局長檔案管理局副局長、主任秘書國家檔案局 ... 考核委員會專門委員、科長、編審臺北市立圖書館分館主任、研究員、輔導員、幹事 於 www.lis.ntu.edu.tw -

#93.中央研究院103年度單位預算評估報告目錄頁次 - 立法院

二、特聘研究員支領學術研究獎助費逐年成長,惟無法源依據,屬非法定給付項. 目,且相關資訊未臻透明,人才 ... 國家發展委員會檔案管理局(以下簡稱檔管局)於民國99年. 於 www.ly.gov.tw -

#94.交通部高速公路局中區養護工程分局 參訪 研習紀錄表

餘成員:籃碧岑助理研究員等3 位。 2. 主辦機關─交通部高速公路局中 ... 本分局參加107 年「行政院第16 屆機關檔案管理金檔獎」且順利得. 到金檔獎殊榮肯定,其中檔案 ... 於 www.freeway.gov.tw -

#95.國家發展委員會檔案管理局徵才 - 台灣觀光指南

台灣觀光指南,國家檔案館林口徵才,國家檔案館徵才,檔案管理局ptt,檔案管理局考試,檔案管理局fb,檔案管理局工作,檔案管理局副研究員,國家發展委員會檔案管理局統編. 於 travel.imobile01.com -

#96.臺灣學研究中心10 週年國際學術研討會報名審核通過名單

檔案管理局研究員. 109 許雅柔. 國立臺灣師範大學. 110 許雅玲. 內容力有限公司企劃編輯. 111 連克. 臺北市政府課員. 112 郭婷玉. 於 www.ntl.edu.tw -

#97.經濟部工業局徵才公告-民生化工組聘用研究員職缺1名

1.民生化工、紡織產業政策之研析、規劃、輔導及資料彙整及分析統計。 2.紡織產業相關專案計畫之規劃、審議、推動與管理。 3.紡織產業之發展策略、獎勵措施 ... 於 www.moea.gov.tw -

#98.【副研究員】職缺- 2023年8月熱門工作機會 - 1111人力銀行

想找更多的副研究員相關職缺工作,就快上1111人力銀行搜尋。 ... 管理實驗室進度及人員分工等。 5. ... 生醫工程與奈米醫學研究所廖倫德副研究員實驗室-誠徵研究助理 ... 於 www.1111.com.tw