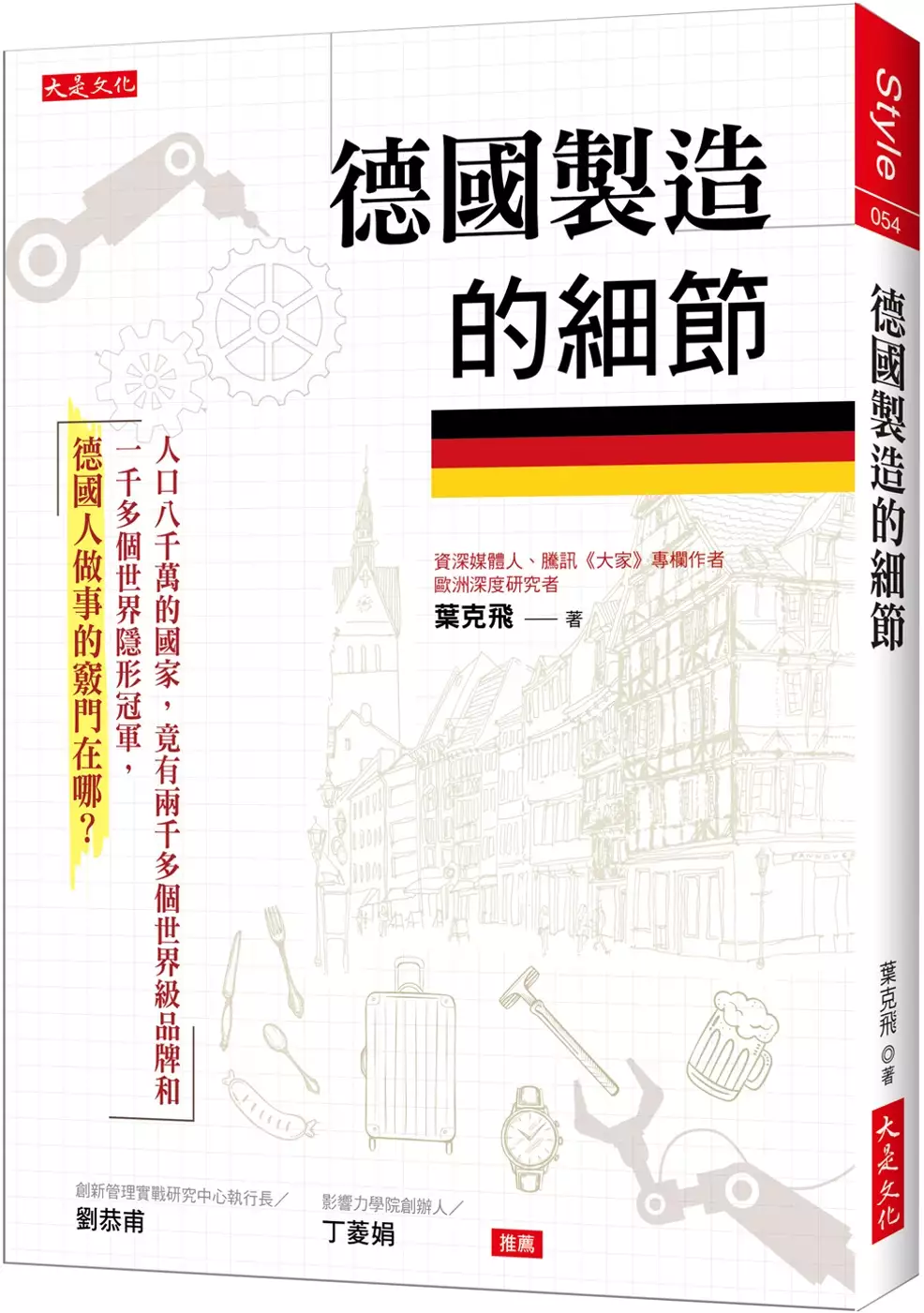

歌德學院學費的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦葉克飛寫的 德國製造的細節: 人口八千萬的國家,竟有兩千多個世界級品牌和一千多個世界隱形冠軍,德國人做事的竅門在哪? 和FerdinandvonSchirach的 馮.席拉赫「罪行」三部曲:罪行、罪咎、懲罰都 可以從中找到所需的評價。

另外網站歌德學院學費,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價也說明:歌德學院學費 ,大家都在找解答第1頁。 目前歌德學院一個月的學費約四萬塊台幣,一般密集課程以兩個月為一期,所以每上一期課必須繳約八萬台幣。成人教育學校的德文課一 ...

這兩本書分別來自大是文化 和先覺所出版 。

國立中興大學 教師專業發展研究所 梁福鎮所指導 廖啟君的 赫爾巴特教師圖像理論研究 (2016),提出歌德學院學費關鍵因素是什麼,來自於赫爾巴特、教師圖像理論、教育智慧。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 戲劇學系碩士班 林于竝、陳雅萍所指導 林正尉的 鏡縫拾荒--展演地圖:從巴黎公社到飛夢社區 (2014),提出因為有 巴黎公社、飛夢社區、自製「節慶」、伙伴關係、無支配的自由的重點而找出了 歌德學院學費的解答。

最後網站歐美加為德國歌德學院臺灣授權官方代辦則補充:德國歌德Goethe連鎖語言學校總介紹─圖1│留學代辦推薦、 ... 歌德學院是德意志聯邦共和國的官方文化機構,每年約有270,000 名課程學員,是全球最大的德語課程提供方。

德國製造的細節: 人口八千萬的國家,竟有兩千多個世界級品牌和一千多個世界隱形冠軍,德國人做事的竅門在哪?

為了解決歌德學院學費 的問題,作者葉克飛 這樣論述:

提到德國,你一定知道: .賓士、BMW、保時捷、愛迪達、RIMOWA行李箱、朗格錶……都是德國品牌; .哲學家尼采、詩人歌德、音樂家貝多芬和巴哈都出生於德國; .格林童話故事的故鄉(發源地)在這裡; .足球隊曾奪得4次世界盃冠軍; .德國啤酒好喝、豬腳美味、香腸種類超過1500種、做黑森林蛋糕得依照國家標準…… 但你很可能不知道:在英國、法國完成工業革命時,德國還是個農業國, 現在享譽世界的「德國製造」(Made in Germany) 曾是帶有侮辱性的符號, 是什麼原因翻轉了「德國製造」? 資深媒體人、歐洲深度研究者

葉克飛, 多年來走訪德國數次,找到了德國人嚴謹做事卻從不加班的竅門。 ◎對工業的敬畏,成就了德國製造 在德國,組裝一輛保時捷只需9小時,但檢測和測試需5天,出廠則要幾個月; 朗格的鐘錶師至少須學3到7年才可參與製作,每個錶的製作時間最少6個月; 德國刀具的工序起碼四十多道;製作一個行李箱需用兩百多個零件; 就連個小香腸、黑森林蛋糕,也有嚴格的標準和生產流程。 這就是聞名世界的「工匠精神」。怎麼辦到? 多數德國企業不貸款、不上市,專注於技術, 所以這裡有兩千多個世界級品牌和一千多個世界隱形冠軍 世界上有四個頂級的櫥櫃品牌,全部出自德國, 連

英國女王的廚房也只用德國品牌。 ◎不爭一流,卻成為真正一流的人才培養 德國的哲學和科學如此發達,與古老而穩定的大學體系密不可分, 這裡的教育是免費的,對於外國留學生也一樣, 但他們寬進嚴出,申請學校很容易,畢業卻很難。 這裡很少綜合性院校,多數都是應用科學大學, 所以在世界排名上相對吃虧, 但也讓德國理工科大學,成為科技業的長春藤。 一個人口八千萬的國家, 竟有兩千多個世界級品牌和一千多個世界隱形冠軍, 從來不應酬、每天一定準時下班回家吃晚餐的德國人,怎麼辦到? 名人推薦 創新管理實戰研究中心執行長/劉恭甫 影響力學院創辦人/丁

菱娟

歌德學院學費進入發燒排行的影片

[訪談系列-法蘭克福金融管理學院]

透過前幾期訪談朋友介紹而認識到恩立,也很感謝他願意分享自己在德國法蘭克福金融管理學院(Frankfurt School of Finance and Management)唸書的心得,他說其實一開始並沒有要去德國🇩🇪留學,相對的是申請美國🇺🇸、新加坡跟香港的學校,後來因為跟去歐洲🇪🇺交換過的朋友聊天,才想說試試看申請德國碩士。而恩立在政大學士的過程當中,也透過在Voice Tube 跟經理人月刊的實習來提升自己的實戰經驗,雖然這些工作不完全跟金融業相關,但他也在影片當中分享到自己如何包裝這些過去的經驗在動機信當中。到德國去之後,他也積極地學習德文,另外也找到一份在德國銀行(Deutsche Bank, DB)的實習,雖然德國碩士不是恩立一開始的選擇,但他現在對於德國也是覺得蠻開心的。

00:22 為什麼留學德國?

01:22 申請學校的困難?

02:25 過去在台灣經理人月刊實習有幫助申請嗎?

03:47 怎麼找到德銀的實習?

05:23 德文怎麼學的?

06:06 商科實習的面試通常問什麼?

07:38 目前對於留學德國的心得?

08:27 給學弟妹的建議?(這很重要

❓[補充問題]

1️⃣ 學校注重networking嗎?

我覺得我們學校算重視networking。首先,幾乎每週都有安排business event。也許不是每個都是有興趣的領域,但如果有的話就可以進去跟講者喇賽問問題一下之類的。再來,如果去找職涯中心的話,他們也會跟你說你有興趣的公司以前誰待過。我們學校最早好像是職校,加上在法蘭基本上算最好的商院了,所以在法蘭克福銀行界的學長姐還是滿多的,即使不靠學校,自己在LinkedIn搜校友也可以找到很多。

2️⃣學校的優點是?

1) 三天模組課程安排不錯,其他三天可以去找工作,導致同時在做working student的頗多,也可以因此多去探聽工作機會

2) 校園很新很現代哈哈哈哈哈哈。讓人很有商業的感覺。每樓都有規劃小房間可以小組討論,也有放不少Bloomberg終端機的教室,覺得學校懂我們的需求,不錯不錯

3) 某些課程算實用。像風險管理的課就有學長反應說面試被問的上課有教到。某些課程上還是滿實務的。我們學校的corporate finance領域滿強的,裡面有些專案同學也說滿實用的

4) 學校反應很快。我們私校學生很愛抱怨,通常學校管理層都會很快做出回應我覺得滿好的。像是圖書館開放時間太短之類的學校都會處理。這次病毒也是疫情還沒爆發學校就提前把課程都移到線上,我覺得做得滿好的

5) 在法蘭真的沒有對手。歌德大學也很好但是有些公司的target school就設在我們這邊。就是名聲算不錯

6) 同學都還滿不錯的。一般去問他們工作在幹嘛都很願意分享或介紹。此外可能歐洲都滿能接受不同文化的吧,感覺同學都很友善,什麼party的組成份子也都很多元。國際學生也很多,不會都是亞洲人

7) 跟一些證照機構有合作,課程稍微有按照證照內容排,準備起來比較輕鬆。報名也因此有優惠

3️⃣學校的缺點是?

1) 有些課程很冗。對於以前有相關背景的人來說,第一學期應該不少課都已經學過了,像我的話總經、統計都修過了。雖然可以申請免修,但就會覺得我付學費來免修有點虧。有些課程老師也是很鬧,感覺不太會教。不是每個老師都很好坦白說是不爭的事實

2) 部分同學素質普普。不像英美,這邊我遇過不少GMAT沒有700的,當然他們會講德語啦,但總之要比精英人數的話恐怕還是英美兩國比較多。這點也不算是缺點啦,因為高手已經非常多了,只是偶爾還是會在報告時遇到不知道在幹嘛的組員

3) 學校太小,運動很麻煩哈哈哈

4) 出了德國之後這個學歷用途折半。在歐洲金融領域的可能會聽過,但再出到比方亞洲美洲,這學校可能就會被認為是普通研究所了。想靠碩士學歷去比方大陸的話,可能要考慮一下

5) 這個比較私人。我自己想學比較偏次級市場投資的東西,但這邊有教金融商品有教風險管理就是沒教投資學,所以研究分析的東西恐怕還是要靠社團或是自己努力學習

▷▶︎ More LILYHAHA

----------------------

▪︎ Instagram: https://www.instagram.com/lily.hahahahana/

▪︎ Email: [email protected]

(更多留學諮詢、合作,請來信)

▷▶︎ About LILYHAHA

---------------------

留學不在只是夢想,過去在準備德國留學的路上,資源總是相對英美少的很多,因此希望透過YouTube這個平台,來分享更多在歐洲的留學&工作經驗給大家,想到德國工作?想到德國念碩士?但卻沒有什麼方向,都可以跟我聊聊喔!

▷▶︎ 留學德國申請祕訣-免費資源

----------------------------------------

▪︎ 底下留言告訴我你的eamil,即可領取申請祕訣喔!

▪︎ 私訊預約免費留學諮詢30分鐘

▷▶︎ 這些影片會讓你對德國有更多了解

-------------------------------------

⇢德國留學&生活

▪︎ 德國亞洲超市:https://youtu.be/B2xAXR5in8E

▪︎ 德國一天需要多少德文:https://youtu.be/qsmiffED25Y

▪︎ 德國外食花費:https://youtu.be/DDH8coykU3A

▪︎ 德國大學排名:https://youtu.be/9XWqweyKowo

⇢德國留學訪談

▪︎ 高中申請學士(慕尼黑大學)https://youtu.be/rL3eG-X3NfQ

▪︎ 德國碩士獎學金(慕尼黑工大)https://youtu.be/HvS2e6WjZzo

▪︎ 瑞士博士申請(蘇黎世聯邦理工)https://youtu.be/nT0HYE1Ctn0

▪︎ 瑞士碩士申請(洛桑聯邦理工)https://youtu.be/ATmVnNDhHTE

▪︎ 德國科大碩士(Hochschule Esslingen) https://youtu.be/gdIAPx4gmbE

⇢德國工作&實習

▪︎ 德國互惠生:https://youtu.be/x2Zysm7-0yk

▪︎ 德國畢業賺多少:https://youtu.be/FzBh5MRSuO4

▪︎ 德國實習&打工經驗:https://youtu.be/81CnfYIXJMA

▪︎ 德國軟體工程師:https://youtu.be/mY1K17nUzGU

▪︎ 瑞士Google工程師:https://youtu.be/7ly1ZCUldss

▷▶︎ key words 關鍵字

----------------------

李黎哈哈 李黎哈哈訪談系列 德國留學 歐洲留學 德國工作 德國實習 德國生活 歐洲生活 德國簽證 留學申請 留學心得

🎥在使用的影片拍攝剪輯器材

相機 sony zv1

https://amzn.to/2C8Iab1

攝影 i Phone 7

https://amzn.to/3hc1sMw

腳架 JOBE

https://amzn.to/3dPME3X

麥克風 RODE

https://amzn.to/3f8ZL0t

剪輯 FCPX

https://amzn.to/3dQr6V8

字幕 Arctime

------------------------------------------------------------------------------------

#李黎哈哈訪談系列

赫爾巴特教師圖像理論研究

為了解決歌德學院學費 的問題,作者廖啟君 這樣論述:

近年來,由於我國教育部努力推行教師專業發展,面對教師專業的新需求,以及如何形成具有時代意義的教師專業標準,有待能建構出完整的教師圖像。本文採用教育傳記學和教育詮釋學的方法,探究赫爾巴特哲學中的教師圖像,闡釋理想的教師特質,以作為制定教師專業標準,規劃師資培育課程,以及從事教師專業發展評鑑的參考。 本研究有下列四項研究目的:(一)探究赫爾巴特教師圖像理論的思想淵源;(二)分析赫爾巴特教師圖像理論的主要內涵;(三)評價赫爾巴特教師圖像理論的優劣得失;(四)闡述赫爾巴特教師圖像理論的重要啟示。首先,赫爾巴特的思想淵源深受吳爾夫的理性論康德的批判哲學費希特的理想論歌德和席勒的人文論思潮的

影響,揉合成赫爾巴特教師圖像理論源頭。 其次,赫爾巴特教師圖像理論的主要內涵包括﹕(一)具有品格道德;(二)具有廣泛興趣;(三)具有專業知識;(四)重視審美教育;(五)具有教育智慧。接著,赫爾巴特的教師圖像理論具有提供道德教育作為融入教學的依據提供多面向興趣做為教學之目的、提倡教師專業知能,考量學生個別差異、提供審美教育作為培育道德的途徑重視理論經驗反思以形成教育智慧等優點,但是仍然存在著學生的管理不符合時代潮流與教育原則和雖然重視興趣的喚起,但是忽略了興趣的維持的問題。 最後,赫爾巴特教師圖像理論的重要啟示如下﹕(一)制定教師專業標準:(1)品格道德方面,重視師德修養教

師人格特質品格操守,教師對職業的瞭解形塑認同感,並善於調節自我情緒﹔(2)具有廣泛興趣方面,強化教師多元適性的興趣發展,並透過專業學習社群的努力制訂教育計畫,若能依照不同教育階段做支持性的興趣輔導,更能協助學生找到明確的發展方向,強化自主學習能力﹔(3)具有專業知識方面,制訂教師通識性知識相關指標,建議我國教育實務工作者與專家學者,共同討論符合時代趨勢,以及教育現場所具備的通識性知識內涵,教師也必須意識到持續精進各種專業知識的重要性,實現精緻教育理想﹔(4)具有審美教育方面,教師思維的調整,不只是傳遞審美知識內涵,更重要是開啟審美的眼力,帶領學生體察生活中的美,並巧妙地聯繫品格道德的培育,培

養具有同情心和自由的人,有待專業教育人員建構課程教學中。因此,赫爾巴特的教師圖像理論可以做為制定教師專業標準的依據。(二)規劃師資培育課程﹕(1)品格道德方面,開設教育倫理學課程,將德育理論融入教學。安排各種專業倫理的活動,以涵養師培生的修養﹔(2)具有廣泛興趣方面,師資培育課程內容教學活動評量方式多元呈現。安排多元的師資培育課程,以培養廣泛的興趣﹔(3)具有專業知識方面,教學原理課程培養解決問題與自學的能力。規劃多元化師資培育課程,滿足教師多項專長的需求﹔(4)重視審美教育方面,廣設審美教育相關課程,以促進師培生德性人格的形成。積極促進師培生的美感理解,作為教育智慧的實踐基礎﹔(5)具有

教育智慧方面,師培課程從教育實務經驗出發,鼓勵追求教師專業發展。強化師培生教育實習課程,以培養反思與批判的能力。因此,赫爾巴特的教師圖像理論可以做為規劃師資培育課程的參考;(三)建立教師評鑑指標:(1)品格道德方面,提供我國制定「敬業精神與態度」以及「教師個人修養與行為」相關評鑑指標﹔(2)重視審美教育方面,提供我國制定審美「課程設計與教學」以及「班級經營與輔導」,重視班級美感布置,發揮境教的功能。(3)具有教育智慧方面,提供制定「與學術工作者/業界實務工作者,合作各項教育計畫」以及重視教學反思,「參與教師專業學習社群,將理論與實踐研究成果公開發表印製成刊物」研擬出相關評鑑指標。因此,赫爾巴

特的教師圖像理論可以做為建立教師專業發展評鑑指標的基礎。未來期待能建構出符合新時代的教師圖像,需要各級教育主管機關學校家長共同建構檢討改進,才能實現理想的教師圖像,提升教學成效,促進學習成果。

馮.席拉赫「罪行」三部曲:罪行、罪咎、懲罰

為了解決歌德學院學費 的問題,作者FerdinandvonSchirach 這樣論述:

每一個故事,都是令人毫無招架之力的撞擊! 德國最會說故事的律師費迪南.馮.席拉赫 以《罪行》《罪咎》《懲罰》三部曲 撼動你對人性、罪行、咎責、愛與罰的一切判斷! 《罪行》 每個淡然述說的故事背後,都是一個巨浪滔天的人生! 誰才是受害者?無從選擇而犯的罪行,如何定罪? 如果置身其中,你,會怎麼做? 吳念真導演:這才是真的「每一篇都是一部電影」!是好看的書,是會流淚,也忍不住想轉述的一本書。 十一個完全真實,如電影般的親身案例, 讓德國最會說故事的辯護律師, 撼動你對人性、罪行、愛與罰的一切判斷! 醉心於《龍紋身的女孩》《告白》《惡人》的故事,喜歡

讀《正義》後的思考, 絕對會對《罪行》的故事著迷,將在腦海停不住思索罪與人性! ★長踞德國暢銷書榜,熱銷五十萬冊,電影將由《香水》製作公司出品,《當櫻花盛開》導演執導 ★榮獲「克萊斯特文學獎」、《慕尼黑晚報》「年度文學之星」高度肯定 ★明鏡週刊、紐約時報、泰晤士報、金融時報……重量級媒體驚艷報導 他是德國知名的辯護律師,他的工作就是維護「人之為人的尊嚴」。 面對看似冰冷無情的案件,作者馮.席拉赫深入每樁罪行的原點, 用十一個有如紙上電影的故事,展現不同樣貌的人性難題。 沒有絕對的是非黑白,離奇的情節讓人感同身受, 又對故事人物的處境不勝唏噓。 仔細看

看他們,可以更了解我們自己。 很少有人會在早上起床的時候說: 「好吧,我今天要犯罪。」 但是,每個人都可能犯下罪行。 .手刃髮妻,卻在法庭上讓聞者無不落淚的老先生 .出於愛,每天晚上為弟弟演奏大提琴的女孩,最後卻犯下死罪 .一成不變使人抓狂,博物館看守員的壓抑與規律逼迫出瘋狂行徑 .社會邊緣人離奇的身世,讓參審員湊了機票送他回到摯愛身旁…… 《罪咎》 法律與良知,在審判的天平上,究竟孰輕孰重? 人又應該為自己的過錯付出多大的代價? 換做是你,會選擇接受刑罰, 還是寧可背負一輩子的罪咎? 罪與罰、公平與正義,從來都不簡單。 ★從八

百件真實刑案中汲取的人性故事,媒體高度讚譽,德國六十萬書迷欲罷不能! ★《明鏡週刊》暢銷書榜冠軍,作家、導演、醫師、律師、書虫、愛書人爭看,熱烈期待電影上映! ★本書榮獲德國歌德學院「翻譯贊助計畫」支持出版 在罪的深淵中,人無所掩蔽, 只剩下赤裸裸的存在。 犯了錯的人,未必都以接受刑罰作結, 但罪咎可能就此生根,以超乎想像的方式,崩毀原來的世界。 兩名女子殺人,各自被判無罪獲釋;一個司機阻止了可能的變態謀殺,卻遭判徒刑。一對伴侶殺了強暴犯,一生飽受不堪過往糾纏。九名管樂隊的凡夫俗子毀了某個女孩的人生,竟沒有任何人背負刑責…… 費迪南.馮.席拉赫將刑事案件

化為偉大的文學作品。這位德國最會說故事的辯護律師,再次執起毫無矯飾的紀實之筆,以其獨一無二的語言,輕聲但堅定的對善與惡、有罪或無罪,以及我們每個人的道德責任,提出更尖銳而核心的質問。 《懲罰》 什麼是事實?什麼是真相? 我們如何變成現在的自己? 沒有罪行,也沒有罪責,又為什麼會有懲罰? ★德國最會說故事的律師費迪南.馮.席拉赫,繼《罪行》與《罪咎》後,以本書為三部曲最終作,直指人心最深層的孤寂與無助 ★十二篇精采的短篇故事,不僅揭露當代社會的疏離與冷漠,也對人類的脆弱與寂寞寄予深深的同情,令人動容 ★蘇絢慧、蔡依橙、邱顯智、林立青、李惠仁,專文推薦與解析

大多數人不識得暴力死亡,不識得它的樣貌和氣味,也不識得它留下的那種空虛。我想到我曾為之辯護的那些人,想到他們的寂寞、他們的陌生,和他們令自己感受到的驚嚇。──摘自本書〈我的朋友〉 費迪南.馮.席拉赫在本書中描述了十二個命運,揭示出要公平地看待一個人有多麼困難,而我們對於「善」與「惡」、「對」與「錯」的定義,往往操之過急。 這位德國知名的辯護律師從不批判,他心平氣和,既超然冷靜又充滿同情地敘述著孤獨與冷漠,以及對幸福的追求與失落──不擅社交,和妻子離異後轉向性愛娃娃尋求慰藉的中年男子;能力與外貌兼具,卻始終覺得自己不夠好的年輕女子;飽受同儕壓力、欺凌盲眼老人的學童……故事中的人物,

顯得那麼平凡、那麼熟悉。 馮.席拉赫寫的是疏離,是陌生,是寂寞,是孤單。我們每個人都有可能成為他筆下的主角。他寫的是你和我──我們──的故事。 各界名人著迷推薦 吳念真、小野、侯友宜、詹宏志、王浩威、李偉文、光禹、冬陽、戴立忍、馮光遠、黃國華、蘇絢慧、盧蘇偉、張大魯、李明璁、吳宜臻、林峰正、顧立雄、林永頌、程曉桂、藍祖蔚、盧郁佳…… 作家、導演、醫師、律師、書虫、愛書人,一致拍案驚艷叫好,著迷推薦! 一本關於尋常犯罪的非凡著作,由一名經驗豐富的辯護律師寫成,筆調充滿懸疑與洞見,並且優美而嚴謹。一部實實在在的驚悚作品。──徐林克(《我願意為你朗讀》作者) 法律在人性

的夾縫中其實顯得微不足道。作者不用法匠的角度去講故事,而是讓故事自己去講故事,每篇故事有如一道道酸甜苦辣的菜餚。作者在起鍋前用了一丁點法律去調味,竟然就把人性烹調得如此入味。──黃國華(財經作家) 這本書很好看!尤其以律師角度看來,心有戚戚焉。如果知道我們有所選擇,就不會發生法律所不能原諒的「罪行」,這十一個故事讓我們看到最原始的人性……(摘自本書〈推薦序〉)──吳宜臻(行政院中部聯合服務中心副執行長) 因著人性,這本書所述說的故事,就不只是某地區的人才會發生的生命情節。因著人性,誰都有可能走向以罪行了結一切的地步。……透過本書,我們都可以好好的檢視與察覺自己內心那些可能醞釀成罪行

的傷痛與壓力,早一刻為自己做出一個放過自己、善待自己,也終止悲劇發生的決定。(摘自推薦序)──蘇絢慧(諮商心理師/璞成心遇空間心理諮商所所長) 出於愛情而從事的非法行為,無罪。如果法律多一點人性化的考量,這世界會更美好。──張大魯(攝影工作者) 費迪南.馮.席拉赫用平實簡潔、不帶煽情的文字,細膩寫下犯罪、律政與人性三者交織而成的故事。每一則都有其神祕、緊張、驚愕或感人之處,甚至比小說更曲折離奇──只是這些情節並非虛構,而是來自你我可能會經歷同樣遭遇的真實世界。極為耐人尋味的閱讀體驗,誠心推薦一讀。──冬陽(推理評論人) 從文學角度而言,這十一篇短篇故事扣人心弦、高潮迭起,是非

常引人入勝的作品。每一個案件,德國刑事辯護律師看到的不只是卷宗,重要的是當事人,不只是抽象的法律概念,而是當事人的真實處境及內心世界。作者並非用律師的眼光看當事人,是以當事人的角度,深入他們的階層,了解他們內心的愛與痛,委屈與期望,真是有「人味」的正義律師! ──林永頌(民間司法改革基金會董事長/永信法律事務所主持律師) 國外媒體讚語 「《罪行》是一部異常迷人的短篇故事集。」──《泰晤士報》 「這些故事之所以引人注目,不是因為主角人物的極端特質,而是敘事者的筆調:不濫情,諷刺而幽默……卻從不失卻人性。如果說《罪行》揭露了司法反覆無常的本質,那麼文中也支持了弱勢的一方。」──《金融

時報》 「迷人不已……一本篇幅輕薄的合集,收錄了十一則令人讀來欲罷不能的故事……以冷靜而和緩的筆調寫成,吸引著讀者步步深入。馮.席拉赫引導我們探究難以預測的事件後果,這種後果能夠將不完美的普通人逼到無可忍受的處境,促使他們做出令人髮指的行為……」──《紐約時報書評》 在馮.席拉赫筆下,風格、寫作型態與主題都調和一致,共同描繪出一幅犯罪圖像,明快俐落又高潮迭起,同時也深富可信度。──《坎培拉時報》 《罪行》的每一則故事都各自有其魅力,各自有其神秘與張力,但費迪南.馮.席拉赫撰寫這部傑作的目的,無疑是要讓我們知道盜竊不一定是盜竊,蘋果不一定是蘋果,而且一個人的行為不論乍看之下有多

麼殘忍野蠻,他終究還是人。──《解放報》 馮.席拉赫以魔鬼般的精確性,解釋了什麼樣的力量足以逼使人犯下無可彌補的罪行。同時,讀者也在他的邀請下,不由自主地反思起正義的議題。──《費加洛日報》 這些短篇故事具有無可否認的小說結構。作者對自己的文字具有充分掌握,每一則故事的敘述也都棄絕煽情的手法,但不是因為他採用法庭辯論的語調,而是因為他對事實的單純敘述。──《圖書週刊》 這本書中呈現出來的,而且最後繚繞不去的,乃是一位貨真價實的作家表達出來的聲音,以及他賴以看待真實與虛構世界的明白又確切的眼光。──《D》 他的風格緊湊,而且具有深刻洞見。馮.席拉赫擁有與生俱來的文學敏感度

,他的這本書已成為近代歐洲文學的重要作品。──《未來報》 一部傑作!對作家最大的讚美,就是將他與杜倫馬特(Friedrich Dürrenmatt)相提並論。在本書中的許多部分,馮.席拉赫都令我聯想起那位崇高出眾的大師筆下的氛圍和故事。──《米蘭晚郵報》 席拉赫的文字簡明曉暢,對主題的掌握精準到位,彷彿他向來就是作家。他說故事的技巧極佳,完全仰賴他筆下的人物與他們的命運。──《明鏡週刊》 他對犯罪行為的繁複深感興趣,描寫的筆觸清明簡練,而且總是讓讀者對罪犯產生理解,甚至近乎同情。──《世界報》 費迪南.馮.席拉赫律師令人屏息的處女作只探究真相——除了真相,別無其他。──

《法蘭克福匯報》 各界書迷震撼推薦 吳念真、小野、光禹、黃國華、冬陽、盧蘇偉、張大魯、蘇絢慧、許澤天、詹宏志、藍祖蔚、戴立忍、林永頌、盧郁佳、王浩威、顧立雄、林峰正、吳宜臻、李偉文、彭樹君、陳玉慧、馮光遠、丁文玲…… 和作者的上一本書《罪行》比較起來,《罪咎》艱難太多了。 艱難,指的不是閱讀的過程,而是每一個「故事」讀完之後的感覺──鬱結於心、難以言語、不知如何是好。 如果《罪行》的每一個故事都是一部電影的話,《罪咎》的每一個故事,對我來說則都是一次在毫無準備、毫無預料之際,令人毫無招架之力的撞擊。 什麼罪?過程怎樣?誰加害了誰?破案了沒?正義是否得到伸張?這些因為書

名有個「罪」字而自然產生的「閱讀預設」,最後你會發現它們似乎一點都不重要,因為它們只不過是作者用來逼使你思考、逼使你認真感受撞擊之後那種劇痛的工具而已。 犯罪者、受害者、律師、法官、甚或法律本身,在這本書裡都已失去我們所熟悉的定義。 天地不仁……掩卷之際閃入眼前的是這四個字。──吳念真(導演) 我無法一次讀完費迪南.馮.席拉赫寫的這兩本書,因為太濃的哀傷和太悲慘的命運像是在一個暗夜不斷膨脹的妖怪。我得趕快逃離現場,怕被那個妖怪吞喫了。 我知道我很快又會拿出他的書來繼續讀下一個故事。 在我緩緩細嚼慢嚥他細膩的文字時,我的內心深處得到了一種共鳴和救贖。 我是那麼熟悉裡面的

痛苦和無奈甚至於絕望,不是因為我曾經經歷過完全相同的情境,而是我對那些痛苦完全能夠體會理解和同情。 我會選擇創作,或許就是這個原因。──小野(作家) 真正參與過審判的人都知道,不論在發現真實或妥適處刑上,審判工作確實艱難,誤判總是難免。加上,審判者對懲罰的過度渴望與急切,往往讓天平的一端,原本應該沉甸甸的砝碼,也就是無罪推定原則,變得像羽毛一樣地輕,正義與不正義的那條線也就因此更模糊不清了。──顧立雄律師(金管會主委) 如果要打官司,遇上費迪南.馮.席拉赫,請盡快迴避,因為他洞悉人性,讓你無所遁形。 如果要讀犯罪文學,費迪南.馮.席拉赫是你最佳選擇,因為他的文筆犀利,布局迂

迴,總在始料未及處,給你意外震撼。──藍祖蔚(影評人) 當代最受注目的德國作家,他與眾不同之處在於,他的親身經歷真的與眾不同,很少人可以像他那樣地寫,他活在他的故事中,他自己便是故事的一部分。他不但可以上法庭為犯人辯護,說故事的能力和文筆又絕佳,老天,就有這樣的作家,讓我也不得不讀。──陳玉慧(旅歐作家) 除了精采的故事與人性省思外,本書也為我們帶來最佳的法律教材。我國法律向來與德國淵源深厚,實際操作是否也像故事中的發展一樣,耐人尋味。──許澤天(成功大學法律系教授) 失去了自我監控與覺知,失去了求助的勇氣與改變的力量,人其實就像是實驗箱中的小老鼠,逃不出被擺布的命運。……唯

有承認人性黑暗面的存在,不再否認,我們才能真正學習正視黑暗的力量,通透黑暗面的影響。而不是在無知中被黑暗席捲,陷入無法自拔、無法意識與無法掌控的人性災難。──蘇絢慧(諮商心理師/璞成心遇空間心理諮商所所長) 這是一本好書!不只是懸疑的故事,你還會看到自己內在的罪惡的對話!──盧蘇偉(作家/親職教養專家) 如果《罪行》是審視犯罪者,《罪咎》就是審判了律師這職業。 舉證之所在,敗訴之所在。辯護律師到底該站在受害人或加害人的立場? 到底是為了正義伸張?還是個人的勝訴率? 看完書,我很高興我不是律師,也求此生不要與律師交手。──張大魯(攝影工作者) 現實生活中遭遇的許多事

,往往是沒有「唯一正解」的。縱使已備妥必要的工具、制定完善的規則,不見得一定能求出合理、公平的,可預期且符合正義的答案。我藉〈慶典〉中的一段話,來表達我閱畢本書後深刻且強烈的感觸:「我們一夕之間長大成人……事情再也不會是簡單的。」──冬陽(推理評論人) 《罪行》帶來的閱讀震撼歷歷在目,續集《罪咎》又衝擊著我們,驅使我們在閱讀中不時針對故事中法律、道德、人性、犯罪或懲罰面這些元素間的糾葛,掩卷陷入思考。《罪咎》中不少極短篇,雖然情節簡單,但是提供給讀者的反思空間,與那些長篇相較之下絲毫不遜色。──馮光遠(作家) 每個故事述說不同社會背景、不同心理狀態的被告、被害人或相關人,在面對案件

、面對責任和司法時的真實處境及人性反應。讀者可以從這些故事更了解司法的極限,當事人複雜的內心世界,及認定責任的困難。──林永頌(民間司法改革基金會董事長/永信法律事務所主持律師) 當代的德國人,是最貼近「罪」的一群。天主教基督教的傳統、第二次世界大戰的歷史包袱,都迫使著她/他們必須想清楚道德與刑罰的疆界。新生的德國,是受到無罪推定的被告,但他/她不願保持緘默。 因此德國的文學藝術電影創作者,屢屢不自覺的再現、重塑審判場景與畫面,閱讀大眾得以有幸見識天堂的極底層,理解了一念一步即墮入地獄的恐慌。當然有時,我們讀者也喜歡閒坐在上帝的門階,俯瞰人間的悲慘糾結,帶著一絲幸災樂禍的心情,像幼稚

園孩童一樣,學習什麼是同情憐憫。 這是相較於英美的犯罪與偵探小說,德國敘事更像驚悚片的原因。這本書像是虛擬的角色扮演電玩,可以讓人細細體會當一個刑案律師的複雜滋味。──丁文玲(文化評論人) 國外媒體讚語 「閱讀這些故事,會產生一種只有在讀費茲傑羅或卡波提的作品時才會有的幸福體會。每一個字都恰如其分,透過一種清楚簡潔的文字風格,呈現出特有的詩意,在讀者的腦海中形成一部引人入勝的(我們想不出其他的形容詞)電影。雖然書中人物及他們的故事發展出溫暖的人性,但在字裡行間也清楚傳達出,人類所造成的悲劇是無可避免的。」──《週日世界報》 「馮.席拉赫的文字簡明曉暢,對主題的掌握精準到位,彷

彿他向來就是作家。他是一個傑出的敘述者,因為他相信人、相信他們的命運。」──蘇珊娜.拜亞,《明鏡週刊》 各界推薦 〈藝文界〉 吳念真│導演 詹宏志│作家/網路家庭董事長 小 野│作家 李惠仁│導演 林立青│作家 藍祖蔚│影評人 蔡詩萍│作家/媒體工作者 彭樹君│作家 宋怡慧│作家/丹鳳高中圖書館主任 臥 斧│作家 冬 陽│推理評論人 杜鵑窩人│推理評論人 黃 羅│推理評論人 托托探長│偵探書屋 譚光磊│作家/版權經紀人 台北歌德學院 麥可.漢內克(Michael Haneke)│坎城影展最佳導演 弗洛里安.伊里斯(

Florian Illies)│《繁華落盡的黃金時代》作者 〈法律界〉 邱顯智│雪谷南榕法律事務所律師 林永頌│民間司法改革基金會董事長/永信法律事務所主持律師 許澤天│成功大學法律學系教授 賴芳玉│律師/作家 〈醫 界〉 蘇絢慧│諮商心理師/璞成心遇空間心理諮商所所長 蔡依橙│醫師/新思惟國際創辦人 楊斯棓│醫師/台灣菲斯特顧問 好評迴響 馮.席拉赫以《懲罰》再度重擊我們的心窩。 他依然以不疾不徐的語調講述著一個接一個讓你無法閃神的故事,但同時卻殘酷地逼使讀者面對自己心靈深處被蓄意掩蓋,或不願承認的懦弱、欲望、恐懼與陰暗。──吳念真(導演)

在馮.席拉赫的筆下,不論是貴族或是底層的人,也不論是名利雙收或是一無所有的人,只要是還活著的,都會面臨相似的寂寞和痛苦。他們的人生同樣辛苦和困頓,也有同樣的迷惘和不安。 而我們驚覺,自己窮其一生的體驗和領悟,往往不如他筆下的一篇小說來得深刻動人,甚至不如他小說中一個人物來得鮮活清晰。這正是讀一篇或是一本小說最大的樂趣。──小野(作家) 當護理師把臍帶剪斷的那一刻,人的心就像是捲筒撕下的錫箔紙,隨著功能與使用方式,被形塑出各種不同的樣態。他們的外貌雖然不同,不過,卻有著相同的傷痕,一道又一道怎麼樣也撫不平的「皺褶」。……人心的皺褶,如同天上的月,有亮的一面,自然就有暗的另一面。

(摘自本書〈佳評與解析〉)──李惠仁(導演) 馮.席拉赫的文字既鋒利又清楚,像是一把古樸卻鋒利的雕刻刀,他如同熟練的工匠,在他的文字之中雕刻出人性的複雜面貌,那些在平常現實中不被公開談論的私癖、憂傷、罪刑和衝突,紛紛顯露無遺。 他具有犀利之眼,多年的律師經驗使得他能夠透過文字,清楚闡述法律的局限和人性的複雜。他的文字擅長在結尾時加重這樣的感受,能在閱讀時令人感到這些作品中的真實性,唯有見過人生百態和法律局限的人,才能夠產出這樣的文字。 因為他的文字能讓我們知道,人存在於法律之外,人終究是個人,有著法律無法處理的部分。──林立青(作家) 傷口表面會結疤,卻不代表底層已然痊癒。

馮.席拉赫的每則短篇中,都浮動著一個黯黑靈魂,有時哭泣,有時悲憤,都在關鍵時刻出現出人意料的急轉彎,然後你就看見了故事人物一直不曾好好對待與交談的自己,擱久了,有時臭腥,有時嗚咽,你會想要掩卷嘆息,卻也還想再看下去。──藍祖蔚(影評人) 在這本書裡的每個主人翁,都有著我們最深處的恐懼──寂寞與空虛、無意義感;寂寞勾動著我們人性的矛盾,空虛讓我們情願背離自己、逃避自我,無意義感讓我們寧可掩蓋內心真實的呼求,做出我們自以為無可奈何的選擇,卻無法承認:這其實就是自己的選擇。(摘自本書〈佳評與解析〉)──蘇絢慧(諮商心理師/璞成心遇空間心理諮商所所長) 我以前不太讀小說的,但這本很可以。

文字直白而精簡,但馮.席拉赫堆起來就是不一樣,明明就是誰都寫得出來的敘述句,堆個幾段,怎麼忽然字裡行間跑出了情感、冒出了衝突、形成了悲劇,卻又不至於令人絕望。 以為是平凡無奇的樹枝,結果卻是攝走魂魄的魔法棒。(摘自本書〈佳評與解析〉)──蔡依橙(醫師/新思惟國際創辦人) 刑事案件從來不會沒有脈絡地跳出來,刑事被告也不會只有「犯罪行為時」的那個剎那動作。犯罪行為的背後,會有很多很多的故事,會有很多的原因。……如果沒有理解人,我們就不可能理解案件,更不能理解究竟要怎麼懲罰。(摘自本書〈佳評與解析〉)──邱顯智(雪谷南榕法律事務所律師) 司法是維護社會正義的最後一道防線,但是法律

永遠只是最低的道德要求。作者在這本書中藉著一個又一個的故事來告訴讀者,罪與罰兩者並不是絕對或相對的概念。人的犯罪行為並不一定會在法庭被追究,也不是只能在法律權力的執行中被懲罰,甚至在現實面中可能看不到有被懲罰,但是道德方面終究還是一種缺失,畢竟「若要人不知,除非己莫為」。──杜鵑窩人(推理評論人) 常看推理小說的朋友,相信對「動機」二字並不陌生。偵查殘酷犯罪的過程中,調查者可以很科學地探究犯罪心理、剖繪兇手的性格特徵與成長經歷,「反社會人格」和「思覺失調」等專有名詞或許已近乎濫用、誤用,但隱藏於後的動機開發顯然已大幅取代精巧詭計,成為小說家的書寫核心。馮.席拉赫的昔日著作《罪行》與《罪咎

》亦展現了前述的書寫企圖,然而新作《懲罰》卻更為精進地以冷靜白描的文筆進入生活與情感面,並以犯罪為中心,將加害人、受害人、偵辦者、審理員等原本各具功能的不同角色全都吸納捲入,同時運用更加靈活的敘事布局,觸動讀者緊盯至最後一行才爆發開來的驚愕感,讚嘆精采之餘卻又讓人深思低迴不已。──冬陽(推理評論人) 這是一本描繪寂寞人心的文集。可悲、孤絕、令人心痛的一個個孤單的靈魂。這些靈魂陷入各自的人生困境,又卡在現代社會倫理和法律制度中,無法自拔。馮.席拉赫顯然是具有強大訴說能力的律師,觀察入微,把人性的弱點、困境、隱微之處挖掘出來,說的是律師下班後在酒吧對人釋放的那些內心難以承受的故事。但他並不止

於以法律形式來審定涉案人,而是筆下充滿了同情與無可奈何。他的散文體小說令我想起侯文詠《大醫院小醫師》、蔡崇達《皮囊》。我覺得這樣的故事已經超越了紀實與虛構的範疇,而是作者試圖為讀者打開的一扇人性的窗口,一張他們自己的贖罪券。──托托探長(偵探書屋) 馮.席拉赫的才華令我讚嘆再三,他能用極少的篇幅表達出人性的矛盾,用寥寥數語勾畫出深刻的情感。這種冷靜的精準與悲天憫人的情懷相結合,使他的文章獨樹一幟,一再使我感動落淚。──麥可.漢內克(Michael Haneke,坎城影展最佳導演) 這些故事何以如此打動我們?因為我們全都寂寞,也因為馮.席拉赫一再敘述寂寞可能導致的後果。他如此冷靜、如

此明白、如此令人無法抗拒地引誘我們,使人上了癮,這就是我們受到的懲罰。──弗洛里安.伊里斯(Florian Illies,《繁華落盡的黃金時代》作者) 國外媒體讚語 馮.席拉赫是去蕪存菁的高手。他的短篇故事雖然沉重,卻流露出無言的慈悲。──《法蘭克福評論報》 罕有其他作家能用如此精簡的文字描述並喚起如此深刻的感受。馮.席拉赫是個富有同情心、深具人性的作者。──《慕尼黑晚報》 十二篇令人難忘的故事,仍是出自司法界,刻畫精準,不加粉飾,有時保持著冷冷的距離,卻又深深流露出人性。──德國第二電視台新聞節目「今天」

鏡縫拾荒--展演地圖:從巴黎公社到飛夢社區

為了解決歌德學院學費 的問題,作者林正尉 這樣論述:

摘 要 《鏡縫拾荒 展演地圖:從巴黎公社到飛夢社區》集中於四個研究命題:1.19世紀以降,歐洲狂歡節與政治權力抵抗的關係為何?2.展演性(performativity)的藝術歷史應如何討論?3.社群性:平等主義的藝術是可能的嗎?4.前衛與傳統的銜接:民間元素的運用如何施展於當代藝術及狂歡節中? 《鏡縫拾荒》試圖建立一種重探藝術跨領域理論及相對應的歷史的態度。建構「節慶」的歷史及其危機,便成為本論主要的架構核心。節慶涉及對藝術與政治的組裝、組織與應用等多重面向,理解節慶的「創造」和「湮滅」便是衡量不同時代面對政治、意識形態與歷史的重要課題。此種藝術的跨領域意涵並非現今學科化的領域的狹隘分野

,它更像是朝向某種初始階段中的藝術狀態的歷史書寫。換言之,其意義在於建構某種藝術史書寫的方法提案。而這項提案中,四個命題相互織構,且缺一不可。 《鏡縫拾荒》的誕生來自兩個緣由:(一)臺灣「跨領域藝術」口號上的分歧已歷經第一個十年,如何透過歷史檢視藝術「跨領域」狀態所面臨的危機與轉化可能,這是目前急迫需要的;(二)參與2014年臺灣「太陽花運動」的過程中,我思考眾人的「組裝」和創意力量可能帶動的「抗爭力」,且意圖拋出某種倡議式的歷史書寫,來試論藝術與社會常久以來所處的矛盾、隔閡、鑲嵌或如何解套的千絲萬縷。這些看似無法錨定的生產關係,其實仍有方法可循。 馬克思(Karl Marx)曾說

,人們創造自己的歷史,但他們並非隨心所欲地創造,抑或在自己選定的條件下創造,而是在直接碰到的、既定的、從過去承繼下來的條件下創造。這段話對本文具有高度的啟發性。 正因受到馬克思的歷史洞見與巴赫汀(Mikhail Bakhtin)「狂歡-顛覆論」的交叉影響,本著聚焦於梳理歐美「狂歡節」的展演歷史脈絡,將論述時間軸置於1870-1970年間不同類型的狂歡狀態。不過,當人們論及巴黎公社時,不得不回溯法國大革命時期的歷史轉折;相對地,論及1970年代美國西雅圖飛夢社區如何釋放出眾聲喧嘩的社區能量時,不可避免地應當回應90年代的西雅圖社區發展部門持續「培力」(empowerment)其創造性能量的相關

政策。咸然,在這部以「節慶」為書寫主軸的論文裏,意圖探討不同時空脈絡之下,經由藝術/節慶所能創造的「暫時性平等主義」的各種實踐方案。因此,本論文意圖透過柄谷行人的無支配自由論(“Isonomia”),重新建構展演歷史的態度:由於「無支配自由」的現形不可能憑空而出,其究竟是如何受到「支配」所影響或逃逸,這點也必然從歷史上檢討。 上述認知遂影響了論文寫作的方法論。《鏡縫拾荒》深受威尼斯建築史學派塔夫利(Manfredo Tafuri)的歷史方法影響,他相信寫作態度是暴露其歷史「危機」。同時,寫作者須將歷史書寫,鑄造成有孔的戰鬥姿態,而非定態。關鍵詞:巴黎公社、飛夢社區、自製「節慶」、伙伴關係、無

支配的自由

歌德學院學費的網路口碑排行榜

-

#1.明道郭家妤獲「歌德學院」獎學金免費參加21天「德語夏令營」

明道中學高中部學生郭家妤,在今年二月的A1德語檢定榮獲全台僅2位55分的佳績外,並獲得「歌德學院」專案獎學金,全額補助包含機票、學費、食宿等, ... 於 news.ltn.com.tw -

#2.歌德學院(一)

想到分布在德國境內十八個城市、二十個據點的歌德學院念德文,不用那麼歹命啦! ... 分布在其他德國城市的歌德學院所開出的學費與住宿費用並不相同(詳情可參考台北德國 ... 於 jiuanyih-wu.tripod.com -

#3.歌德學院學費,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

歌德學院學費 ,大家都在找解答第1頁。 目前歌德學院一個月的學費約四萬塊台幣,一般密集課程以兩個月為一期,所以每上一期課必須繳約八萬台幣。成人教育學校的德文課一 ... 於 igotojapan.com -

#4.歐美加為德國歌德學院臺灣授權官方代辦

德國歌德Goethe連鎖語言學校總介紹─圖1│留學代辦推薦、 ... 歌德學院是德意志聯邦共和國的官方文化機構,每年約有270,000 名課程學員,是全球最大的德語課程提供方。 於 www.osac.com.tw -

#5.香港歌德學院公佈2021年第一學期德語課程細節

專為初學者和對德語有初步認識的學員而設,為期9週的面授成人課程(學費為港幣1,900至2,800元不等)從2021年1月4日至2021年3月14日進行。每週一節的課程長 ... 於 www.educatorshk.com -

#6.「哥德德文」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

... 哥德德式創意料理→歌德→哥德德式創意料理goethe german creative cuisine→歌德考試→歌德學院教材→歌德學院學費→歌德學院評價→德文檢定b2→德文檢定費用→德 ... 於 lovetweast.com -

#7.2022德文檢定留學準備全攻略- 聽說讀寫準備、補習班費用

歌德學院 (Goethe-Institut)的德文檢定考試以『歐洲語言共同參照標準』(GER)規定的水準分級為依據,最低的A1考試為初學者而設,C2為最高水準的考試。 歌德德文檢定定 ... 於 tw.amazingtalker.com -

#8.Mai 2019, Nr. 82 2019 年5 月第82 期 - GDVT-中華民國德語 ...

考試費用或參與歌德學院的語言課程減免學費者, 可在高雄的文藻外語大學參與課程或語言檢定的課. 程費用減免。 2. 文藻外語大學主辦「2019 年中華民國 ... 於 gdvt.org -

#9.Goethe Institut 歌德學院波恩分校- 遊學代辦 - 留學家

波恩歌德學院位於中心城區波恩大學語言學習中心的一棟現代建築中, 歌德學院學員可以 ... 假設計算結果與學校之學費估算單有出入時,應以學校所發出之估算單為基準。 於 www.ieeuc.com.tw -

#10.歌德学院学费.zip - 优米巴士

歌德学院学费.zip 分享时间:2020-08-14 收录时间:2020-08-14 02:31:37 分享人:莫*蓝文件大小:2G 关键词:新东方口语班价格官网新东方德语班怎么样 ... 於 m.umibus.com -

#11.[德國旅遊]到德國遊學__短期學德文/語言班分享__@波昂歌德 ...

圖片中為歌德學院學德文時, 所路過波昂市中心的郵局CiCi會去學德文也是誤打誤撞剛好 ... 也是德國在海內外名氣最高的德文教學中心, 學費也比較貴一點. 於 ccls2014.pixnet.net -

#12.歌德学院的在线课程值得上吗? - 芭蕉百科网

歌德艺廊,香港歌德学院香港湾仔港湾道二号香港艺术中心十四楼德语为德语学习者和德语老师提供的服务 ... 歌德语言中心是北京德国文化中心·歌德学院(中国)的合作机构。 於 www.bajiaoyingshi.com -

#13.德國語言學校一般多少錢一個月 - 極客派

"1)公立基本上是不徵收學費或者低額的學費,例如500歐元一學期,德國東部 ... 從歌德學院和中國任何大學德語強化班或語言學校得到證明均不能算作正式 ... 於 www.jipai.cc -

#14.台北歌德學院 - Gracean

... 台北歌德學院六月起推出線上課程囉! 學習不再有距離,讓你在哪都能學德文! 【A1,1即時線上德語課】 上課日期,6月4日至8月20日(週五) 課程時間,18:30-21:40 ‼學費 ... 於 www.graceansors.co -

#15.時間與價格

6. 學費繳交後不得轉讓或延期。 7. 當期課程簡章上網即開始接受報名。 8. 課程額滿或開課當天恕不接受報名,本中心保留是否接受報名之權利。 9. 課程資料皆以台北歌德學院 ... 於 www.goethe.de -

#16.留學德國與德文

一般暑期德語課程四週學費從400 歐元~700 歐元不等。 目前在世界各國,都有開辦德語課程的教育單位,例如:歌德學院(Goethe Institutes),全年提供有修業時間彈性的 ... 於 www.edu-fair.com -

#17.歌德学院学费贵吗 - RockSearch

歌德学院学费 贵吗,湖南大学中德班怎么样?学费真的很贵吗? - 知乎,不行现金得据说可以支票当然国内没有个人支票都是企业支票.new-pmd .c-abstract br{display: none;} 於 rocksearch.cc -

#18.德國語言學校申請@ erg3519394oj - 隨意窩

... 地理位置(城市) ,價格合理(各自認為經濟的)(歌德學院盡量除外太貴了! ... 中,都有些免費的語言課程,您就可以直接用選課的方式,而不用在學費之外花額外的錢了。 於 blog.xuite.net -

#19.哪些城市有歌德学院?-初蚁知识

最佳答案:中国有北京、上海、天津、南京、重庆、西安歌德语言中心),其主要职能是德语教学,同时承载德语教师培训、提供歌德学院一部分考试, ... 於 chuyix.com -

#20.教育部國民及學前教育署轉知「2022年國際德語奧林匹克競賽 ...

二、為選拔我優秀學生代表參加國際德語奧林匹克競賽及獲得獎助赴德國參訪研習,台北歌德學院將於本年12月辦理臺灣選拔賽。請鼓勵所屬於本年11月26日向該院王素換 ... 於 www.pmai.tn.edu.tw -

#21.【歌德學院學費】德語-Goethe-Institut +1 | 健康跟著走

歌德學院學費 :德語-Goethe-Institut,聯絡方式.語言教學組.歌德學院(台北)德國文化中心10078臺北市和平西路一段20號12樓電話+886223657294#114傳真+88622368754... 於 tag.todohealth.com -

#22.從台北看德國學習方式大不同| 留學| 大紀元

在德國留學還是免學費嗎? ... 的感覺,它創始於1963年,至今已有四十餘年曆史,是最早成立的歐洲駐台機構,也是德國歌德學院在台灣當地的代表機構。 於 www.epochtimes.com -

#23.歌德學院(台北)德國文化中心Goethe-Institut Taipei | Facebook

謝謝大家的回應,調整學費確實是個不容易做的決定,但歌德學院為了提供更好的教學方式與教材,常會更新教學與圖書等硬體設備以及讓老師們接受教學訓練 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#24.哪些城市有歌德學院– 台北歌德學院 - Playprg

跑去別的國家玩可是歌德學費那麼貴還是多多去上課比較好,P 如果你去的歌德學院是在 ... 農民學院. 歌德學院三. 魏玛(Weimar,德国小城市,拥有众多文化古迹,曾是德国 ... 於 www.playprgty.co -

#25.歌德学院德语培训费用 - vddr

歌德学院 德语培训费用,深圳德语培训费用多少,作为权威德语培训机构和德国文化推广 ... 在德国比较好的语言学校——歌德学院,一个月的学费是980欧,中等的语言学校600多 ... 於 vddr.cc -

#26.[請益] 台中德文補習班- 看板Deutsch | PTT職涯區

德文版的大家早安, 今年2月前在台北的歌德學院上完A1所有課程,3月也考 ... 五分鐘學德文同樣很多人推薦;官網有看到學費,相對高昂,尚在觀望中。 於 pttcareers.com -

#27.出國指南/德國語言學校有幾類

該學校歷史悠久,在各大城市都有分校。因為都是和政府合辦的,所以一些簽證手續比較容易辦理。它的德語課程設置和歌德差不多,也是初、中、高這樣三層,但學費比歌德學院要 ... 於 tw.18dao.net -

#28.歐美加學校巡禮-德國歌德學院Goethe-Institut

德國歌德學院Goethe-Institut 歌德學院建校於1951年,前身為Deutsche Akademie, DA。學院最初教學目的是為了提供更多的德語訓練 ... 學費皆包含材料費 於 omegaosac.pixnet.net -

#29.2022 德國留遊學必看|熱門德文補習班課程推薦,特色 - aaac.co

德國許多大學不需要繳學費,加上德國教育制度重視教育資源平均分配,使得德國大學 ... 台北歌德學院不僅提供完整分級A1-C2的德文課程,也負責德文檢定考試的準備說明和 ... 於 aaac.co -

#30.歌德学院_美国大学_大学排名|学费|优势

歌德学院 是一所私立寄宿学校,针对学术能力优秀的学生,提供1至12年级的课程。 於 school.liuxue360.com -

#31.歌德學院臺北 - Kirilla

歌德學院 (臺北)德國文化中心所有藝文活動活動圖書資訊館歌德學院電子圖書館(Onleihe) 線上目錄每月新書推薦社群網絡臺北歌德學院的社交 ... 課程語言級別日期學費 ... 於 www.rlbaogroup.me -

#32.25-30 30–40 40-50 50 以上3. 正規班教學經歷: 一年以下

程,舉凡國合會課程、美國威廉大學短期課程、日本明治學院大學短期. 課程等,皆屬於中心短期課程。 ... 歌德學院的師資訓練相當有名,但學費也相. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#33.語言學校一定要選歌德嗎? | 方格子

計畫去德國念語言的人很多會選擇歌德學院,不過就我自己的經驗來說, ... 外語, 歌德, 語言, Alexa, 學校, 上課, 考試, 同學, 學習, 柏林, 老師, 學費. 於 vocus.cc -

#34.北京歌德学院的学费 - 院勾问答

学费 网站上有,每个班收费不一样。有以下几个班:1、强化 ... 歌德学院是德意志联邦共和国在世界范围内从事文化交流活动的文化机构。歌德学院北京分院 ... 於 www.cqjlhr.com -

#35.歌德学院Girard College 申请条件、学费和费用 - 大学排名

歌德学院 是一所私立寄宿学校,针对学术能力优秀的学生,提供1至12年级的课程。主要针对财力有限的家庭,包括单亲或只有一个监护人的家庭。所有学生都有资格获得全额 ... 於 yuanxiaoku.bj.xdf.cn -

#36.留學德國語言學校條件及選擇方法 - 三度漢語網

因為都是和政府合辦的,所以一些簽證手續比較容易辦理。它的德語課程設定和歌德差不多,也是初、中、高這樣三層,但學費比歌德學院要便宜得多。一個月400-500馬克。如果你 ... 於 www.3du.tw -

#37.找寻未知的自己:跟随三毛去旅行 - Google 圖書結果

歌德学院 上课的时间安排得非常紧凑,每天要上五到六小时的课程,而有时就算下了课, ... 可以说质量是非常之高的,良好的教学质量,也算对得起它那昂贵的学费了。歌德学院还 ... 於 books.google.com.tw -

#38.(問)德國語言學校--歌德 - 留學板 | Dcard

最後還是選歌德一來歌德的學費包括所有教學教材及單人房住宿,而且由於歌德是一間蠻大的語言學校所以他還有舉辦德語檢定跟發放證書的資格,這樣如果 ... 於 www.dcard.tw -

#39.資訊丨歌德學院發展勢頭強勁全球學習德語的人數穩步增長 - 壹讀

目前,全球共有98個國家設立了159所歌德學院。4億歐元的年度預算中,1/3以上來自開設語言班和舉辦德語考試而收取的費用,其主管機構德國外交部另外撥付 ... 於 read01.com -

#40.【轉知】有車費補助--台北歌德學院「新德國浪潮—用德文寫歌 ...

以及為了鼓勵中、南區學生踴躍報名參加台北歌德學院舉辦的活動,. 針對11月14-15日的德語歌曲創作工作坊:「新德國浪潮-用德文寫歌」. 中南部北上參加2天工作坊的學生 ... 於 c023.wzu.edu.tw -

#41.北京歌德学院一期学费是指一大期如B1或B2…还是一小期如B1 ...

北京歌德学院一期学费是指一大期如B1或B2…还是一小期如B1.1或B1.2? 如题. 外国文学. 还没有回答哦~. © 2022 SOGOU.COM. 相关搜索. 相关推荐. 北京歌德学院一期学费是指 ... 於 wenwen.soso.com -

#42.德國幾類語言學校 - 人人焦點

因爲都是和政府合辦的,所以一些簽證手續比較容易辦理。它的德語課程設置和歌德差不多,也是初、中、高這樣三層,但學費比歌德學院要便宜得多。一個月400- ... 於 ppfocus.com -

#43.[德文] 歌德明年1月學費調漲到7000 - 看板Deutsch

... 調整學費確實是個不容易做的決定,但歌德學院為了提供更好的教學方式與教材,常會更新教學與圖書等硬體設備以及讓老師們接受教學訓練,因此學費 ... 於 www.ptt.cc -

#44.學德文推薦

圖書館提供最新圖書,或是影音媒體,館藏涵蓋德文以及中文翻譯作品,此外台北歌德學院也是TestAs 的透明師資費用、24h 隨時隨地上課。超過60 個國家頂尖三重線上中高階德文 ... 於 goinupaffariesport.it -

#45.歌德学院学费.zip - 歌斐Stray

歌德学院学费.zip 分享时间:2020-08-14 收录时间:2020-08-14 02:31:37 分享人:莫*蓝文件大小:2G 关键词:新东方口语班价格官网新东方德语班怎么样 ... 於 m.gefestray.com -

#46.南京苏教歌德中心怎么样.zip网盘资源 - 布拉格格

南京苏教歌德中心怎么样,南京歌德学院学费南京歌德学院官网中国德福通过率2019歌德考试时间南京欧风德语好不好南京星德德语学费南京歌德学院考试报名 ... 於 m.0536blgg.com -

#47.[情報] 台中德文輕鬆學A1暑期密集班招生- deutsch | PTT職涯區

若是在6/30前報名A1密集班+衝刺班學費等於-> ... 【師資】 ・慕尼黑歌德學院認證專業DaF 德文教師・維也納當地語言學校專業師資・台中地方法院德文 ... 於 pttcareer.com -

#48.德國語言學校Goethe-Institut DÜSSELDORF 歌德學院-杜塞道夫

按此看更多歌德學院杜賽道夫分校資訊Goethe-Institut Düsseldorf 城市:杜塞道夫地址:Immermannstraße 65 B, 40210 Düsseld. 於 claire969.pixnet.net -

#49.E. 輕生活花藝課程

收費方式:每堂學費1000元,(第1堂繳交12堂學費12000元,第13堂繳交 ... Goethe Floriculture歌德國際花藝學術研究學院/德國BWS台灣分院簡明惠院長。 於 goetheflower.com -

#50.常見問題

歌德學院 教師. 2. 德檢A1~C1 考官 ... 個人班:依照課程的不同學費不一,小編將於收到報名表單後和您報價。(在決定上個人班前請先進來閱讀此文). 於 www.privatunterrichtdeutschhd.com -

#51.上海歌德学院在线报名.zip[百度网盘][全集] - 中航长城

上海歌德学院在线报名,上海德国学校学费上海锦创歌德德语培训德国歌德学院学费贵吗上海歌德学院在线报名上海哪里学德语歌德学院学费贵吗歌德学院学费 ... 於 m.avicgw-es.com -

#52.德國語言簽證被拒籤。怎麼辦? - 問答酷

德意志銀行存款,肯定沒問題。你的學費如果交給了歌德學院,那也是可以退回的。但如果你交給了某個中介機構,那就不好說了。 於 www.wenda.cool -

#53.關於去德國讀語言班的問題

去德國讀語言班的費用,關於去德國讀語言班的問題,1樓芊雲說電影一般的私立語言學校250 350歐,歌德學院就更貴!能申請到大學開的語言班的話, ... 於 www.locks.wiki -

#54.歌德學院學費彙整

標籤. 歌德學院學費. 2015-06-22 · 德國歌德學院評價: 與院長及經理之雜誌採訪. 閱讀全文. 分類. 作品 · 商業設計 · 包裝設計 · 平面設計 · 插畫設計. 於 mieuilin.com -

#55.准备出国留学到德国,德语在哪学好? - 知乎

歌德学院 ,老师全是德国人,纯德语授课,德国原版教材,证书全世界承认,终身 ... 各种培训学校的学习班,这个水平参差不齐,差距会很大,说不定有的学费比歌德学院还 ... 於 www.zhihu.com -

#56.学习德语体验德国 - Goethe-Sprachlernzentren |

所有学员均体现出了优秀的翻译水平,经歌德教学团队慎重抉择,恭喜以下四位学员荣获 ... 苏教歌德保留取消或推迟开班的权利,若无法成班则退还学员已缴纳的全部学费。 於 nanjing.goetheslz.com -

#57.的特

四、如有任何相關問題,請洽詢聯絡人:台北歌德學院王素換老師 ... 課程費用(包含學費、教材費、活動保險等〉全額由台北歌德學院的經費以及. 協辦學校的經費補助。 於 yssh.tc.edu.tw -

#58.新生專區 - 大園國際高中

2022/03/18, 【校外活動】, 新生專區, 轉知歌德學院舉辦活動競賽,歡迎全校師生參加, 國際事務部, 33. 2022/02/23, 【一般】, 新生專區, 桃園市高級中等學校中途離校 ... 於 www.dysh.tyc.edu.tw -

#59.做一个特立独行的女子:三毛传 - Google 圖書結果

所以不得不先转去歌德语文学院学习德语,而后才可回到自由大学就读。在当时的德国境内,歌德语文学院学费极其昂贵,课业亦是相当繁重。三毛在这个时段,每日上课时间便要六 ... 於 books.google.com.tw -

#60.认知与语言教育.第一辑 - Google 圖書結果

三、歌德学院的DLL网课的过程化管理方式 DLL(Deutsch Lehren Lernen)是德国歌德学院针对全球非母语国家的德语教师推出 ... 如果学习者中途放弃或退出,将不再返还学费。 於 books.google.com.tw -

#61.【信報月刊】德國免費讀碩士不必懂德文

後來,他得知德國大部分公立大學的課程均不收取學費,且連外國學生也能 ... 曾在香港歌德學院上課的她表示:「在香港學德文,每個星期只學3個小時。 於 m.hkej.com -

#62.歌德學院高雄在PTT/mobile01評價與討論

在歌德學院學費這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者iamshana也提到戴資穎為台灣放棄世界第一大支感動「難怪贏得熱愛」 2021/08/30 16:03 〔記者吳孟倫/台北報導〕饒舌 ... 於 babymother.reviewiki.com -

#63.新年新語言|以德國文化增值自己香港歌德學院公佈2021年 ...

專為初學者和對德語有初步認識的學員而設,為期 9 週的面授成人課程(學費為港幣 1,900 至 2,800 元不等)從 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 3 月 14 日進行 ... 於 powerup.mingpao.com -

#64.香港歌德學院德語課程 - Timable

由德意志聯邦共和國所設、本地首屈一指的德國文化學院香港歌德 ... 成人課程(學費為港幣1,900至2,800元不等)從2021年1月4日至2021年3月14日進行。 於 timable.com -

#65.听三毛讲远行 - Google 圖書結果

一般来说,歌德学院的老师对学生的作文和听力比较重视,并且经常要求学生用德语进行演讲, ... 可以说质量是非常之高的,良好的教学质量,也算对得起它那昂贵的学费了。歌德 ... 於 books.google.com.tw -

#66.国际礼仪 - Google 圖書結果

唯有持有德语中学毕业证书或德国歌德学院所属分院结业证书者,才准许免试。 ... 在德国自费留学,虽然不必为支付学费而担心,但德国的生活费用极其高昂,法律又明确规定 ... 於 books.google.com.tw -

#67.哪些城市有歌德学院 - 阿林可

哪些城市有歌德学院,歌德学院德语网课上海歌德德语培训学校歌德学院官网歌德学院上海新东方德语班怎么样哪些城市有歌德学院歌德学院学费歌德学院学费 ... 於 m.alink-up.com -

#68.臺北歌德學院 - Athlet

學費 :7500元【A1.1即時線上德語課】 上課日期:6月5日至8月28日(週六). 歌德學院館慶迎賓日歌德學院(臺北)德國文化中心Goethe-Institut Taipei 2017年12月28日· ... 於 www.avtoabc.me -

#69.留學德國: 您孩子的理想選擇回答家長的15個疑問 - DAAD

德國高等教育一向以其極高的品質及低廉的學費而聞名。 ... 納學費,所有大學學生都需要繳納學雜費。 ... 臺北歌德學院及DAAD德國學術交流資訊中心不只同在一個屋簷. 於 static.daad.de -

#70.專業師資,同步互動, 全都在台北歌德學院的即時線上課 ...

goetheinstitut_taiwan: “‼暑期超級密集班報名最後一天‼ 充實自己,我不停學! 優質教材,專業師資,同步互動, 全都在台北歌德學院的即時線上課! 於 www.instagram.com -

#71.德國生活網:德國留學德國遊學www.livehere.de

良心的建議,還是參加歌德學院Goethe Institut的語言班吧!(連結於本頁最下方). 雖然歌德學院價格上比各大學的語言課程是貴了些, ... 1)語言班學費 於 www.livehere.de -

#72.明道中學德語教育3年有成獲全額補助參加德國夏令營 - 奇摩新聞

另外,台北歌德學院為了推動高中德語教學,啟動了「歌德課堂」計畫, ... 的55分佳績,並獲得「歌德學院」專案獎學金,全額補助包含機票、學費、食宿 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#73.北京莱茵春天德语学校/学习班/课程/学习培训班

课程编号, 上课日期, 学时/学费, 住宿费, 报名情况, 上课时间, 备注. 歌德学院A1-C1证书考前线上辅导. 4000元. 10学时. 无, 报名中, 按学生需求,灵活定制课程时间. 於 www.daf-rs.com -

#74.荷兰语培训(歌德学院学费) - 环球信息网

荷兰语培训(歌德学院学费)许多人都想入籍荷兰,但是无论你是通过什么样的方式移民荷兰,都需要五年后才能申请,并且需要通过荷兰语考核。 於 www.gpbctv.com -

#75.哪些城市有歌德學院

目前歌德學院在德國有13所、在德國以外有128所分院。 我們負責在德國或國外促進 ... 繳了那麼多的學費,也應該瞭解一下曼海姆歌德學院的設備與福利才對。. (1) 月票. 於 www.usaield.me -

#76.德国施丹克学院学费列表 - Steinke-Institut

持有歌德学院德语B1 级毕业证的学生交纳一年的学费。 费用包含一年的预科学费,一年的医疗保险及第三责任保险, 团审项目费及服务费( 服务内容见下) 。 於 www.steinke-institut.de -

#77.北京歌德学院_主页 - 知更鸟教育

想了解北京歌德学院怎么样?点击查看学费价格、最新课程、老师介绍、点评评价,此外知更鸟教育还提供简介、官网、地址、电话等信息。 於 edu.m598.net -

#78.歌德學院及其網路課程經驗分享- 語言學校/短期遊學

如大家所熟知,在諸多語言學校中,歌德學院的學費應該是居冠的--目前密集班(Intensivkurs)是每四週1099歐元,住宿費用則是每四週610歐元。 於 www.taiwanische-studentenvereine.com -

#79.歌德學院德累斯頓(Goethe Institut Dresden ) - SD留學中心

酒店:. 如果你喜歡在附近的歌德學院,我們將調解的酒店房間作為一種特殊的合同條件。 歌德,如果你想額外的費用- 你可以通過訂購研究所咖啡(週一- 週五)提供的早餐。 於 www.studydestiny.com.tw -

#80.接著說,我對錢的認識,是在德國開竅的(3)

他在西安參加國家教委公派出國考試後,被教委安排在西安外語學院學了一年德語。 ... 德國基金會也給了我四個月的學費,讓我在曼海姆歌德學院學德語。 於 kknews.cc -

#81.德國教育(三): Education Germany III - 第 4 頁 - Google 圖書結果

在目前採取收學費制度的德國聯邦大學(Universitäten)裡,平均每學期每個學生繳交大約500歐元的學費,而技術學院(Fachhochschulen)平均稍低一點。收不收費的大學名單隨時 ... 於 books.google.com.tw -

#82.我是留德華:海獅的德國奇幻旅程 - Google 圖書結果

但你都還沒去過這間語言班,還不知道那裡師資怎樣、同學如何、離你住的地方近不近,立刻就要先噴一整年的學費!!(二十萬台幣,如果是公立的歌德學院要五十萬)顫抖地拿到在 ... 於 books.google.com.tw -

#83.歌德学院学费 - pbbf

歌德学院学费,歌德学院_排名,学费,专业,录取条件– 你好网,回答:课程不同,费用也不一样, 具体到佩文外语问吧。 於 pbbf.cc -

#84.如何選擇德國私立語言學校?(學校種類篇) - 逐月的獵手

1. 歌德學院Goethe Institut(台北歌德學院): 聽、說、讀、寫並重,所有語言學校當中學費最貴的,但也是品質保證。 在德國算是規模很大的語言學校, ... 於 forest21056.pixnet.net -

#85.【問題】歌德學院停課- 自助旅行攻略-20210122

歌德學院 (台北)德國文化中心- Goethe-Institut台北歌德學院為2021年台北國際書展邀請知名德籍作家Judith Schalansky、Emma Braslavsky、Ronen Steinke和Jan ... 於 www.etravelist.com -

#86.台北歌德學院 - Hoot |

歌德學院 Goethe Institut (台北歌德學院): 聽、說、讀、寫並重,所有語言學校當中學費最貴的,但也是品質保證。 在德國算是規模很大的語言學校,有很多豐富課外活動, ... 於 www.merylsantoptro.co -

#87.神豬語言班代辦中心

種類, 學費, 課外活動, 大學學生證. 歌德學院. Goethe Institut, 約2800(六週) ... 如果你學德文只是為了自己的興趣,或是當作生活體驗的一部份,那去歌德學院最好。 於 www.richyli.com -

#88.歌德学院学费 - uvpp

歌德学院学费,一般培训班or歌德学院【德语吧】_百度贴吧,(2)赴德后培训期间学费全免; (3)学习期间实习津贴税前约800欧/月; (4)三年...(4)取得歌德学院B1证书1、KFZ ... 於 uvpp.cc -

#89.德國文化協會 :: 非營利組織網

非營利組織網,歌德學院學費,歌德學院報名,德國文化活動,德國在台協會,歌德學院德國,歌德學院評價,歌德學院ptt,歌德學院課程. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#90.搜索结果_北京歌德学院的学费 - 百度知道

香港和北京的歌德学院学费问题 你去搜索歌德学院,去官方网上看,很详细的,我就是学德语的,呵呵. 2010-04-21 知道贡献者0888. 搜索不满意?来提问 今日已解答个. 於 zhidao.baidu.com -

#91.留學德國

歌德學院 德國文化中心、德國在台協. 會合作,提供德國學術和教育等相關資 ... 因在於私立學校需要繳納學費,但兩類 ... 歌德學院C2(部分大學接受C1證明). 於 www.daad.org.tw -

#92.我眼中的歌德学院

我本来也很犹豫,毕竟众所周知歌德的学费是惊人了,一期两个月收费在3030-3400马克不等。我能够在短时间内通过德语考试吗?这可真是用马克铺出的德语路呀 ... 於 goabroad.sohu.com