歷任環保署長的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王淑觀,張怡文寫的 悠活環評事件簿:發現真相.衡平正義.還原是非 可以從中找到所需的評價。

另外網站公會簡介 - 台灣環保暨資源再生設備工業同業公會也說明:公會創會以來,承蒙經濟部工業局的全力輔導,在歷任理監事、理事長和現任陳理事長 ... 建立與政府主管機關如經濟部、工業局、技術處、環保署及內政部的聯繫管道,協助 ...

國立臺東大學 公共與文化事務學系 柯志昌所指導 張志豪的 我國限制使用購物用塑膠袋 政策變遷之演化途徑分析 -多元觀點分析法之應用 (2019),提出歷任環保署長關鍵因素是什麼,來自於限用購物用塑膠袋政策、政策變遷、論述分析、多元觀點分析法。

而第二篇論文國立中央大學 歷史研究所 朱德蘭、鄭政誠所指導 李家豪的 戰後臺灣海域海洋污染及政府因應措施之研究(1950-2001)──以輪船海難為例 (2013),提出因為有 海難、海洋環境污染、海洋污染防治法的重點而找出了 歷任環保署長的解答。

最後網站現在位置:首頁> 關於我們> 歷屆局長簡介 - 桃園市政府環境 ...則補充:環保 施政 · 環保願景 · 環保法規 · 交通指南 · 機關通訊錄. ::: 現在位置:首頁> 關於我們> 歷屆局長簡介. 歷屆局長簡介. 局長姓名, 任職起迄日期, 備註 ...

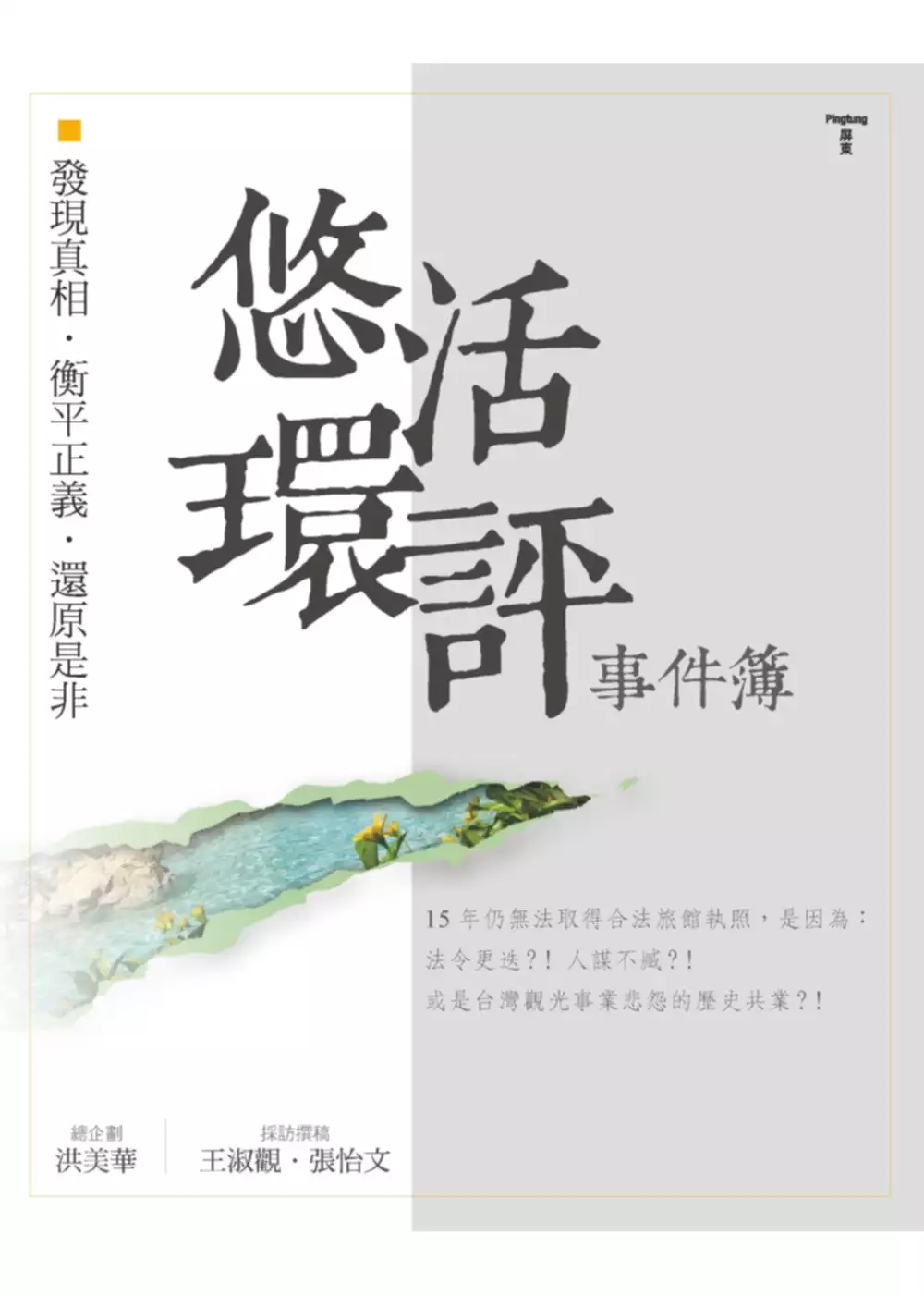

悠活環評事件簿:發現真相.衡平正義.還原是非

為了解決歷任環保署長 的問題,作者王淑觀,張怡文 這樣論述:

墾丁悠活渡假村「未環評先營運」新聞一刊出,轟動了全台灣,成為令人咋舌的新聞頭條!環保團體抨擊悠活是「另一個美麗灣」,在輿論紛飛之下,中央政府更是大動作懲處多位墾管處官員,而悠活環評事件仍繼續延燒,尚未就此平息…… 悠活事件單單只是業者規避法令、政府行政怠惰的產物嗎?本書將悠活從開發到營運二十年的歷程抽絲剝繭,從法規變動、法律見解差異、行政機關運作等全面的角度,深入剖析新聞事件背後的盤根錯節。並收錄重要公文、學者見解,揭露新聞報導所沒告訴你的真相,釐清來龍去脈,從此翻轉你閱讀悠活事件相關新聞的態度。

我國限制使用購物用塑膠袋 政策變遷之演化途徑分析 -多元觀點分析法之應用

為了解決歷任環保署長 的問題,作者張志豪 這樣論述:

塑膠袋的氾濫使用對世界環境造成威脅,臺灣本身就是依賴使用塑膠袋的國家之一,因此我國自2002年起,實施限制使用塑膠袋政策,至今已18年。本文所關切者,不僅僅在於政策法條文字面意義上的變遷,也要探討政策背後的問題意識如何被建立,這是一個社會建構的過程,也不是恆久不變的。本文分析方法採用論述分析方法,研究立法委員質詢紀錄、政府官員發言紀錄,探討這些離政策議程最接近的人如何界定、解決塑膠汙染問題;此外,本文嘗試找出政策演化過程中,各種作用造成的影響,並使用Linstone提出的多元分析觀點,分別為技術觀點、組織觀點、個人觀點,來統整這些因素。本文研究發現,我國對於塑膠袋汙染,至少在1988年就有相

關討論,幾十年下來塑膠袋被減量的理由總結為:塑膠袋因廉價、便利,有其難以取代的優勢,但使用後常規的掩埋與焚燒,皆不適合用來做末端處理,雖然部分塑膠袋在整個生命週期都是低汙染的,但是因回收機制不完善,無法有效分類,各類塑膠袋通常被混再一起焚燒,造成汙染。多元觀點分析法的部分研究結論如下:一、技術觀點上,政府一直都有以科學數據做為政策依據,治理方式基本為傳統公共行政,自2017年海洋廢棄物治理平臺成立後,開始有公私協力的理念,與眾多環保團體有固定的管道討論汙染問題。二、組織觀點討論了我國獨特的黨團協商制度,使政策的形成有更多以「垃圾桶決策」方式生產的可能,環保機關的升格,顯示我國對環境保護的重視程

度的改變。三、個人觀點部分發現,呈現歷任署長一步步發展我國廢棄物末端處理機制的發展。總之,我們可以從不同面向分析塑膠袋氾濫問題,不必侷限在政策本身,嘗試更多視角或許可以找到讓政策更成功的條件,有效地解決問題。

戰後臺灣海域海洋污染及政府因應措施之研究(1950-2001)──以輪船海難為例

為了解決歷任環保署長 的問題,作者李家豪 這樣論述:

本研究課題為「戰後臺灣海域海洋污染及政府因應措施之研究(1950-2001)──以輪船海難為例」。臺灣地區為海島型地理環境,海洋活動為歷史發展之要素。但海上活動風險頗高,海難時有所聞。又,傳統船舶動力因新式能源石油的使用而隨之沒落,海難不再只對船員生命造成威脅,其裝載的油料更是讓海洋環境受到污染。 鑑於史學界對戰後臺灣地區周圍海域,因輪船海難引起海洋污染的討論不多,為釐清與比較政府面對相關案例作為。透過政府公報、調查報告、報紙梳理海洋污染之規範,列舉光隆號(Kuang Lung)、布拉格號(Borag)、東方佳人號(Oriental Lady)、水瓶之光號(Aquarius Brigh

t)、阿瑪斯號(Amorgos)五個個案,探討海洋污染防治法通過前後,政府對海難引起海洋污染案例應對措施之異同。 首先整理1950到2001年,國際與中華民國關於海洋污染規範的變化,並分析與現行海洋污染防治法之相關性,中華民國在國際公約締約情況不盡理想,但仍援引公約的重要概念制定法律。其次在海洋污染規範尚不健全的時期,列舉個案了解救援運作情形。所舉個案各有人員傷亡、污染程度嚴重、位於觀光區及離島地區等重要性,討論除污作為與救難資源分配狀況,除污單位整合程度不盡理想﹔臺灣地區具備除污基礎但仍不足以應付,需要國際的幫助。整體狀況來看,雖配合國際趨勢前進,但是為一種被動式的前進,以致遇到實際狀

況容易有措手不及之感覺,權責不清亦造成相關機構疊床架屋。最後是海洋污染防治法制定變化,梳理法條草案版本的改變與異同,使用政府公報建構其立法過程。再以阿瑪斯號作為海洋污染防治法通過後應用案例,與前述海洋污染案例比較,了解政府處理應對的模式。 臺灣地區在面對海洋污染事件,有幾項特色,其一為行政單位處於多頭馬車的情勢。其二是國內法規的適用性。其三是海域生態環境資料建置不完善。其四是媒體的存在需求。

歷任環保署長的網路口碑排行榜

-

#1.宜蘭縣羅東鎮竹林國民小學- 歷任校長

... Post published:2013 年9 月5 日; Post category:首頁欄位. 竹林國小歷任校長 ... 環保署測站 · 教師Gmail. 課程、教學、親師生. 班級教學進度與評量規劃平台 於 www.jles.ilc.edu.tw -

#2.環署30週年慶林全:組改後將成環資部 - 自由時報

今為環保署30週年署慶,行政院長林全、多位歷任署長、外國使節皆到場祝賀,環保署長李應元致詞時除細數歷任署長貢獻,也強調台灣在環境保護的世界浪潮 ... 於 news.ltn.com.tw -

#3.公會簡介 - 台灣環保暨資源再生設備工業同業公會

公會創會以來,承蒙經濟部工業局的全力輔導,在歷任理監事、理事長和現任陳理事長 ... 建立與政府主管機關如經濟部、工業局、技術處、環保署及內政部的聯繫管道,協助 ... 於 tema.org.tw -

#4.現在位置:首頁> 關於我們> 歷屆局長簡介 - 桃園市政府環境 ...

環保 施政 · 環保願景 · 環保法規 · 交通指南 · 機關通訊錄. ::: 現在位置:首頁> 關於我們> 歷屆局長簡介. 歷屆局長簡介. 局長姓名, 任職起迄日期, 備註 ... 於 www.tydep.gov.tw -

#5.米倉校史

民國99年9月(2010)獲評為教育部99年度推動環境保護有功評鑑特優學校。 ... 民國109年(2020) 榮獲109年度環保署臺美生態學校「綠旗」認證。 於 www.mtes.ntpc.edu.tw -

#6.行政院環境保護署環境督察總隊 - Wikiwand

1983年8月9日,臺灣省政府建設廳水污染防治所與臺灣省環境衛生實驗所合併為「臺灣省政府衛生處環境保護局」。 1988年1月15日,臺灣省政府衛生處環境保護局 ... 於 www.wikiwand.com -

#7.余忠和- 〝隔音牆工程減音量測試標準研究〞 曾志煌簡歷學歷

歷任 :台灣省建設廳技佐、運研所工程司兼綜合技術組副組長、 ... 行政院環境保護署訓練所講師 ... 建國南路高架道路隔音牆噪音防治效能現況評估(環保署). 於 www.acoustics.org.tw -

#8.因應草屯垃圾場火災鳥嘴潭暫停土方作業避免空氣品質惡化

中水局表示,湖區工程開工每日均同步監測環保署大里、南投測站的空氣品質,並於施工人員休息區外 ... 經濟部水利署中區水資源局發言人:潘副局長禎哲. 於 www.wracb.gov.tw -

#9.環保署歡慶32週年!歷任署長回娘家祝賀 - 民視新聞網

環保署 今天(22日)歡慶32周年,請來不少大咖回娘家助陣,包括歷任署長李應元、沈世宏、簡又新等都到場祝賀,是歷年來正副署長出席人數最多的一年, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#10.人事室-內政部警政署保安警察第七總隊全球資訊網

人力規劃事項。 辦事細則、分層負責明細與權責劃分事項。 駐衛警察管理事項。 人事業務績效督考事項。 警察人事法制事項。 於 7spc.npa.gov.tw -

#11.台北設市100週年邀請歷任市長及議長出席 - 维基新闻

柯文哲補充,他在翻看臺北市的歷史時,也有許多非臺北市政府官員,促成臺北市的進步。“例如趙少康擔任環保署長的時候,嚴禁北勢溪兩側的開發,讓北勢溪 ... 於 zh.m.wikinews.org -

#12.董事長- 財團法人都市更新研究發展基金會

基金會創會董事長張隆盛先生(1940-2021)出生於日治臺灣臺中州東勢郡東勢街(今臺中市東勢區),他曾任中華民國行政院環境保護署署長、內政部營建署署長等職位,曾為台灣 ... 於 www.ur.org.tw -

#13.高雄榮民總醫院-全球資訊網Kaohsiung Veterans General ...

院長專欄; 院長 · 行政副院長 · 醫療副院長 · 教學副院長 · 歷任院長 ... 依據衛生福利部疾病管制署公告,本院陪探病管制措施如下: 壹、住院病人之陪病者管理一、住院 ... 於 www.vghks.gov.tw -

#14.香港环境保护署_搜狗百科

环境保护署的职责包括构思环境保护、自然保育及能源效益等政策,执行香港各环保法例,环保署亦负责监察环境质素,为家居,工业等各种废物提供收集、转运、处理和处置设施, ... 於 baike.sogou.com -

#15.40年公務生涯畫逗點張晃彰從總隊長變環保志工 - 環境資訊中心

在環保署跑了10年新聞,印象中只要是重大環保汙染事件,不管干不干張晃彰的事,歷任環保署長通常第一個電話就會打給他。因為,不論知識、人脈、協調的 ... 於 e-info.org.tw -

#16.局長簡介 - 行政院環境保護署毒物及化學物質局全球資訊網

學歷:. 中央大學土木工程學系碩士; 臺灣大學農業工程學系畢業; 76年公務人員高等考試環境工程科及格. 個人簡歷:. 行政院環境保護署主任秘書(105.5.27-105.12.27) ... 於 www.tcsb.gov.tw -

#17.花蓮環境保護局> 關於本局> 歷任首長

環保 局現、歷任局長簡介. 現任局長-饒忠. (102.4). 前局長-鮑明鈞. (101.5). 前局長-賴鴻銘. (99.3.22). 前局長-戴文堅. (89.4). 前局長-陳進益. (87.11). 於 www.hlepb.gov.tw -

#18.臺南市政府環境保護局-局長介紹

局長:謝世傑; 學歷:私立輔仁大學法律系畢業 國立臺灣海洋大學海洋法律研究所碩士 國立高雄第一科技大學工程科技研究所博士-環境管理; 經歷:行政院法規會、訴願會 ... 於 web.tainan.gov.tw -

#19.校友園地 - 國立陽明交通大學-環境工程研究所

... 行政院環境保護署技正、科長; - 台灣省政府環境保護處科長 ... 彰化縣環保局局長行政院環保署環境督察總隊技正、科長 ... 環工所歷任校友會會長. 於 ev.nycu.edu.tw -

#20.DGPA--外網推薦專區 - 行政院人事行政總處

臺灣社交距離App · 國家網路書店 · 環保署綠色生活資訊網 · 行政院公報資訊網 · 節能標章全球資訊網 · 司法院國民法官制度 · 警消醫療照護方案. 於 chiefmesg.dgpa.gov.tw -

#21.環保署成立32年歷任正副署長回娘家期盼明年升格「環境資源部」

【記者劉天生台北報導】環保署昨天舉辦成立32週年生日慶,以「因為有您,環境永續」為主軸,由署長張子敬主持,邀請歷任署長簡又新、陳龍吉、張祖恩、 ... 於 taiwan-reports.com -

#22.臺南市府首位且唯一女性環保局長張皇珍獲頒環保署一等環保 ...

因此特別感謝台中市、台南市歷任市長的提攜及原台中市、台南市環保局同仁的協助及努力,還有許多環保志義工及全體市民的付出,這是屬於所有環保人的榮譽, ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#23.環保署溫馨歡慶32週年傳承檢視重大政策發展

今天是環保署成立的第32年,環保署邀請歷任署長、副署長及所有參與環境工作的退休同仁們回娘家,歡慶環保署32週年生日。 環保署在16任署長的帶領, ... 於 playnews.news -

#24.活動視窗(34) - 農業藥物毒物試驗所

卸任高所長歷任本所研究員兼秘書、防檢局主秘及農委會技監等職務,於94年 ... 本所於7月6日邀請環保署環境檢驗所李以彬研究員以「生物急毒性檢測方法 ... 於 www.tactri.gov.tw -

#25.國家公園歷任處長名錄暨首任處長重要記事

黃萬居, 81.06.20 - 82.02.01, 調任行政院環保署技監. 李武雄, 82.02.01 - 87.07.01, 1.召開瓦拉米補償第二次協調會。2.梅山吊橋完工落成。3.玉山國家公園管理處暨水里 ... 於 npda.cpami.gov.tw -

#26.中華民國室內裝修專業技術人員學會歷屆理事長

為詠將室內設計裝修工程有限公司總經理,歷任台中室裝公會第八屆理事長、室協第十 ... 的專業認證與實踐智慧化居住空間與通用設計的設計創意推展,以環保綠化、節能減 ... 於 www.caid.org.tw -

#27.臺灣.能.革命:綠能大國或核災難民的選擇 - 第 68 頁 - Google 圖書結果

歷任 的環保署長,沒有明確落實環保環評政策;再加上歷任的食藥署長,從美牛、塑化劑、銅葉綠素到地溝油事件,GMP等認證制度又是球員兼裁判,公民團體無法參與監督, ... 於 books.google.com.tw -

#28.傑出校友-陳茂仁董事長 - 成大機械系電子報

歷任 國際扶輪地區總監、台北市成功大學校友會會長及財團法人國立成功大學校友會基金會董事長。 陳茂仁董事長,民國73年創立春迪企業股份有限公司,民國80年環保意識抬頭, ... 於 140.116.31.240 -

#29.環境保護署25年回顧與展望-歷任首長採訪感言 - Facebook

張豐藤任環保署副署長的時間不算長,但8 個月內,他率領我國政府團參加在印尼峇里島舉行的聯合國氣候變遷會議(COP13),處理雲林六輕石化專區空污案,推廣「環保旅館」 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#30.名譽工學博士:洪嘉聰先生

... 企業永續報告獎及第三度獲選最高等級白金獎、「公司治理評鑑」前5%最優評等、環保署綠色化學創新及應用獎,以及國家企業環保獎等多項國內外機構政府及法人的肯定。 於 archives.lib.nthu.edu.tw -

#31.駕駛人與車輛查詢- 單筆查詢 - 公路監理資料有償利用服務網

『非必填』欄位有輸入欄位上提示的資訊者,將會顯示原本不顯示之資料:環保違規、違反強制責任險、違反公路法第75條*、未結案交通違規、欠繳牌照稅、欠繳燃料費、最近 ... 於 mvdvan.mvdis.gov.tw -

#32.行政院環境保護署 - 维基百科

行政院環境保護署(簡稱環保署)是中華民國環境保護事務的最高主管機關,前身為1971年3月成立的「行政院衛生署環境衛生處」。 於 zh.wikipedia.org -

#33.國立東港高級海事水產職業學校| 歷任校長

國立東港高級海事水產職業學校| 歷任校長| 國立東港高級海事水產職業學校. ... 行政院環境保護署-空氣品質資訊網 · 環保署資源回收電子報 ... 學校簡介 / 歷任校長 ... 於 www.tkms.ptc.edu.tw -

#34.環保署30周年慶歷任署長回娘家 - 中時新聞網

環保署 今日30周年署慶,在現任署長李應元的邀請下,包括簡又新、郝龍斌、張祖恩、沈世宏等歷任署長都「回娘家」慶祝,行政院長林全也到場致詞為環保署 ... 於 www.chinatimes.com -

#35.歷任局長介紹 - 臺北市政府環境保護局

任期 姓名 任職起訖日 1 周光德 71/07/01~72/02/28 2 許整備 72/03/01~74/03/31 3 胡養才 74/04/01~76/08/27 於 www.dep.gov.taipei -

#36.環保署32週年慶歷屆署長盼升格為環資部 - 中央社

行政院環境保護署今天舉辦32週年生日慶,歷任環保署長出席共襄盛舉;多名署長也希望「署」能盡早升格為「環境資源部」;今年也是環保署慶歷任最多正、 ... 於 www.cna.com.tw -

#37.【更新】前駐泰國代表李應元11/11晚辭世•將採環保樹葬家屬 ...

李應元曾歷任立法委員、駐美副代表、勞委會主委、雲林縣副縣長,並兩度擔任行政院秘書長;乃至蔡總統任內,擔任環保署長及駐泰代表。 於 www.taiwannews.com.tw -

#38.輔仁大學校史室>>輔仁歷史軌跡

18日,獲環保署「105年毒性化學物質運作績優」非製造業組第一名優等獎,本次獲獎之學校僅有2所。 十二月. 9日,獲教育部105年度「學校實驗(習)場所安全衛生」績優 ... 於 www.fuho.fju.edu.tw -

#39.環保署RSS - 台灣省環境工程技師公會

台灣省環境工程技師公會於民國七十六年五月廿五日向台灣省政府社會處申請籌組公會,同年十二月五日獲准成立,並召開第一屆第一次會員大會,通過公會章程。歷任理事長為周 ... 於 www.tpeea.org.tw -

#40.歷屆榜單– 國立中科實驗高級中學

環保署 空氣品質監測網 ... 臺中市少年隊粉絲專頁 · 臺中市少年輔導委員會 · 臺中市少輔會粉絲專頁 · 「防詐騙」165全民防騙網 · 「犯罪預防」警政署刑事局 ... 於 www.nehs.tc.edu.tw -

#41.彰化師範大學圖書與資訊處 歷任主管

3月30日召開105學年度第2次圖書與資訊處處務會議。 02月. 完成教育部國民及學前教育署委辦「105 ... 於 olis.ncue.edu.tw -

#42.學校簡介- 歷任校長 - 高雄市小港區小港國民小學

歷任 家長會長 ... 圖書館管理系統. 高雄市小港. 空氣品質指標:. 普通(66). PM2.5指標:. 低(15). 環保署空氣品質監測網. ::: 學校簡介 - 歷任校長 ... 於 www.hkps.kh.edu.tw -

#43.板橋環保局

2022-03-15 本局成立於民國七十七年九月,自原有衛生局體系成立環境保護局,成立至今共歷任七位局長,分別為黃局長、莊局長、高局長、陳局長、張局長、陳 ... 於 attivastudiintegrati.it -

#44.歷任署長-歷任首長簡介 - 法務部廉政署

歷任署長 · 發布日期: 104-03-26 · 最後更新日期:110-11-03 · 資料點閱次數:13354. 於 www.aac.moj.gov.tw -

#45.環保署升格環境資源部林全:李應元躍躍欲試 - 風傳媒

環保署成立30周年,歷任環保署長簡又新、郝龍斌、沈世宏等人皆出席。林全致辭時指出,30年前政府之所以成立環保署,就是因為經濟發展造成環境破壞, ... 於 www.storm.mg -

#46.關於本局-副局長 - 雲林縣環境保護局全球資訊網

現任. 黃富義副局長. 學歷. 國立雲林科技大學環境與安全衛生工程系碩士. 考試. 94年公務人員升官等考試薦任考試. 經歷. 雲林縣虎尾鎮公所主任秘書雲林縣虎尾鎮公所室 ... 於 www.ylepb.gov.tw -

#47.關於本局-局長介紹 - 嘉義縣環境保護局

行政院環境保護署水質保護處科長 · 桃園市政府環境保護局環境永續科科長 · 桃園縣政府環境保護局綜合規劃科科長 · 桃園縣政府水務局衛生工程科科長 · 桃園縣政府環境保護局水質 ... 於 cyepb.cyhg.gov.tw -

#48.太陽光電板已有回收機制將持續與環保署研議精進 - 中華民國 ...

太陽光電是乾淨永續的再生能源,我國建置太陽光電發電設施所用光電模組都是符合國際標準(IEC),具有可靠度及耐久性,可耐用20年以上,且發電效率仍保有 ... 於 www.moea.gov.tw -

#49.正自有山河之異 - 第 256 頁 - Google 圖書結果

未來在環境資源部成立後,盼能有效整合現有環保署、經濟部以理資源各層面, ... 資源回收四合一計畫」以來,歷任環保署長、各縣市環保局,及所有國民共同努力的結果。 於 books.google.com.tw -

#50.歷任家長會 - 新埤國小

年度. 會長. 副會長. 常委. 委員. 109學年度. 陳品攸. 陳志忠. 王建明. 鄭啟章 侯豐源 龔志豪 林淑娟. 林明清 王秋萍 陳嘉麟 邱春僮. 於 www.spps.cyc.edu.tw -

#51.簡介 - 新北市政府環境保護局

本局成立於民國77 年9 月1 日,自原有衛生局體系成立台北縣政府環境保護局,民國99 年12 月25 日台北縣升格為直轄市後,改名為新北市政府環境保護局。成立至今曾歷任八 ... 於 www.epd.ntpc.gov.tw -

#52.環保署慶32周年李應元盼盡速升等「環境資源部」 - ETtoday

今天是環保署成立的第32年,環保署舉辦「因為有您,環境永續」32週年生日會,邀請歷任署長、副署長等長官「回娘家」。前環保署署長李應元、陳龍吉都 ... 於 www.ettoday.net -

#53.農糧署全球資訊網> 服務園地> 農糧申辦案件窗口>肥料登記證 ...

至「環保署環境檢驗所」網站進「環境檢驗測定機構查詢」系統查詢,目前檢驗測定 ... 請上農糧署網站(http://www.afa.gov.tw)首頁/農糧業務資訊/土壤肥料專區/肥料 ... 於 www.afa.gov.tw -

#54.彰化縣源泉國小全球資訊網

衛生署安心專線 0800-778-995. 內政部婦幼保護專線 113. 男性關懷專線 0800-013-999. 內政部福利諮詢專線 1957. 內政部不當討債申訴專線 (02)2356-5009. 於 www.ycps.chc.edu.tw -

#55.總務長介紹

... 中華民國環境工程學會最佳論文獎(2015) 第五屆海峽兩岸環境保護會議-高雄論壇 ... 屆環境工程學會暨環保政策與實務研討會(2013) 國立中山大學特聘年輕學者(2013) ... 於 oga.nsysu.edu.tw -

#56.全球資訊網-相關活動連結 - 國防部

中央災害應變中心非洲豬瘟資訊專區. 中央災害應變中心非洲豬瘟資訊專區連結. 環保署預防非洲豬瘟疫情專區. 環保署預防非洲豬瘟疫情專區. 海巡署非洲豬瘟專區. 於 www.mnd.gov.tw -

#57.環保署32年署慶歷任署長:盼明年升格環資部- 工商時報

今(22)日是環保署成立32年署慶,環保署邀請歷任署長、副署長、主任秘書與退休同仁們「回娘家」。首任署長簡又新與曾代理署長的陳龍吉均強調,希望明年就升格為環境 ... 於 ctee.com.tw -

#58.張子敬接任環保署長:首要任務為改善環評審查制度 - 上報Up ...

因行政院長賴清德內閣總辭,其職位將交由前行政院長蘇貞昌回鍋接任,並進行組閣。而12日環保署署長一職,確定交由現任副署長張子敬接任。 於 www.upmedia.mg -

#59.韓國解禁青瓦台衛星圖像,標誌性主樓清晰可見 - 新浪新聞

由於韓國自開國后歷任總統下台最後結局都不甚完美,因此韓國民間一直有人質疑青瓦台「風水有問題」。 ... 環保署宣布7月起自備環保杯至少折5元 ... 於 news.sina.com.tw -

#60.簡秀枝》李應元一路走來,長影不墜

揶揄威權政府,喚醒百合世代,終結刑法一百;迎戰台北市長,手牽手護台灣,奠基民主輪替。二任行政院秘書長,四任立法委員;歷任勞委會主委、環保署長,副 ... 於 www.i-media.tw -

#61.悠活環評事件簿:發現真相.衡平正義.還原是非 - 博客來

環保團體抨擊悠活是「另一個美麗灣」,在輿論紛飛之下,中央政府更是大動作懲處多 ... 悠活興建營運期間歷任環保署長表2-3-1 悠活營運期間歷任內政部長表2-3-2 悠活案 ... 於 www.books.com.tw -

#62.「台南市歷任環保局長」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

任期. ,2012年8月22日— 環保署自八十五年頒發環保專業獎章以來,獲頒者多為歷任環保署長、副署長或資深教授,台南市環保局長張皇珍不但是首位獲頒行政類一等環保 ... ,2020 ... 於 1applehealth.com -

#63.另覓垃圾打包堆置場縣長、立委現場看地 - 南投縣政府Nantou ...

她主張,環保署應主動協調、並調度地方各縣市焚化爐資源,加強處理南投縣的垃圾; ... 許淑華表示,目前協調環保署每天按時將草屯堆置垃圾移出外,為避免重演自燃事件 ... 於 ppp.nantou.gov.tw -

#64.拜會蘇揆小倉將信:將協同該局及國會支持台灣加入CPTPP | 政治

蘇貞昌說,日本自民黨青年局對台日關係長年以來的推動,在歷任局長和成員的努力帶動下,對於增進兩國關係非常重要;台、日兩國不只位置和國情相近,也 ... 於 newtalk.tw -

#65.魏國彥接任環保署署長(行政院全球資訊網-本院一般新聞)

行政院今(26)日表示,內閣人事異動,環保署署長沈世宏離職,其職缺由臺灣大學地質系教授魏國彥接任。 魏國彥先生係美國羅德島大學海洋學博士,曾於美國加州大學聖塔 ... 於 www.ey.gov.tw -

#66.推動大型柴油車汰舊換新總統:標準不加嚴幫忙多很多

政府並沒有強制淘汰車輛的規定,也不預定加嚴排放標準的實施期程。政府也透過很多政策方法,來降低空污管制對車主的衝擊。在這當中,也好幾次請了環保署、財政 ... 於 www.president.gov.tw -

#67.簡秀枝》李應元一路走來,長影不墜 - LINE TODAY

揶揄威權政府,喚醒百合世代,終結刑法一百;迎戰台北市長,手牽手護台灣,奠基民主輪替。二任行政院秘書長,四任立法委員;歷任勞委會主委、環保署長,副 ... 於 today.line.me -

#68.歷任環保署副署長 :: 職業工會大補帖

中正區【台北市蛋類加工派送業職業工會】. 行政區:中正區理事長:林福來工會名稱:台北市蛋類加工派送業職業工會工會地址:臺北市中正區愛國西路9號3樓之15連絡電話: ... 於 tpecu.iwiki.tw -

#69.院長 - 國立高雄大學-工學院

2001年08月~2007年01月, 國立高雄大學土木與環境工程學系副教授 ; 1997年02月~2001年07月, 義守大學土木工程學系副教授 ; 2019年08月~2021年07月, 環保署環境影響評估委員. 於 coe.nuk.edu.tw -

#70.10月12日美國環保署拜會衛福部何次長啟功,並由本署王署長 ...

10月12日 美國環保署拜會衛福部何次長啟功,並由本署王署長英偉與會, ... 科技專員郭玫君及行政院環境保護署代表等人,會中美國環保署就兒童環境健康議題與衛福部交流。 於 www.hpa.gov.tw -

#71.歷史沿革 - 屏東縣環保局

屏東縣環保業務原由衛生局第二課辦理,嗣因民眾環保意識提高及各種環境公害糾紛層出不窮,依台灣省... ... 歷任局長:. 林存德:77年11月1日起至82年6月8日止。 於 www.ptepb.gov.tw -

#72.交通部航港局Maritime Port Bureau. MOTC

國際海事組織(IMO)為促進國際海上安全及海洋環境保護公約的有效及統一實施,藉由指派III ... 本次講習特聘行政院環境保護署政風室李志強科長擔任授課講師,課程內容含 ... 於 www.motcmpb.gov.tw -

#73.歡迎光臨國福國小 - 花蓮縣立國福國民小學全球資訊網

環保署 空氣品質監測網 · https://csrc.edu.tw/bully/. 教育部防制校園霸凌專區 · https://atepd.moe.gov.tw/ · 中小學教師專業發展線上課程. 於 www.gfups.hlc.edu.tw -

#74.從杜魯門到歐巴馬,二戰後歷任美國總統的競爭、和解與合作 ...

【myBook】總統俱樂部:從杜魯門到歐巴馬,二戰後歷任美國總統的競爭、和解與合作(上下冊不分(電子書). 綜合推薦; 新上市; 銷量; 價格; 篩選. 商品分類; 品牌. 於 m.momoshop.com.tw -

#75.【公關組】行政院長蘇貞昌宣布中興大學南投設分校

他說,中興新村是「舊省府、新格局」,他喊話中興大學今年要設分校,成立第一個學院;他也希望環保署和南投縣政府盡快清除鳥嘴潭人工湖下游堆置垃圾, ... 於 www2.nchu.edu.tw -

#76.臺南市沙崙國中- Google 相簿

環保署 空氣品質監測網. 臺南市歸仁區沙崙國中地址:711 臺南市歸仁區武東里歸仁六路2號. Tainan Municipal Shalun Junior High School 於 schoolweb.tn.edu.tw -

#77.環保英雄榜- 永遠的環保志工張晃彰副董事長 - 環境永續發展 ...

資歷: 行政院環保署環境督察總隊總隊長、行政院環保署中部辦公室主任、台灣省環境保護處 ... 在環保界,他是有名的問題解決者,歷任環保署長經常都得靠他解決很多抗爭 ... 於 www.tesd.org.tw -

#78.歷任署長 - 行政院環境保護署

歷任署長 · 簡又新(1987.08.22-1991.05.31) · 趙少康(1991.06.01-1992.11.15) · 陳龍吉(1992.11.16-1992.11.20) · 張隆盛(1992.11.21-1996.06.09) · 蔡勳雄(1996.06.10-2000.05. 於 www.epa.gov.tw -

#79.北護之最 - 校長室- 國立臺北護理健康大學

... 年12月本校與國立台灣海洋大學、國立台灣科技大學等八校獲環保署表揚。 ... 2002年4月本校為最先響應環保署限用塑膠袋及全面推動免洗餐具減量的大專院校。 於 president.ntunhs.edu.tw -

#80.26年戮力環保!67歲周春娣:是我一輩子都放不下的使命 - 橘世代

周春娣有個「周大膽」稱號,因爭取環保毫無所懼,歷任環保署長見到她是又喜又怕。 圖/楊濡嘉攝影. 「之前他的人生都是跟著我轉,接下來的人生,就以他 ... 於 orange.udn.com -

#81.組織架構圖| 環境保護署

簡歷. 二○二二年一月十七日,謝小華女士出任環境局常任秘書長兼環境保護署署長。 謝小華女士一九八八年六月加入政務職系後,於二○一八年四月晉升為首長級甲級政務官 ... 於 www.epd.gov.hk -

#82.環保署歡慶32週年歷任署長回娘家祝賀-民視新聞- YouTube

【民視即時新聞】 環保署 今天(22日)歡慶三十二周年,請來不少大咖回娘家助陣,包括 歷任 署長李應元、沈世宏、簡又新等,都到場祝賀,是歷年來正副署長 ... 於 www.youtube.com -

#83.環保署32周年慶前署長們盼升格環資部 - Yahoo奇摩運動

行政院環境保護署今天(22日)舉辦32周年慶,多位前任環保署長也出席活動。歷任署長除了肯定環保署的施政成果外,也希望環保署能盡快升格為「環境資源部」。 於 tw.sports.yahoo.com -

#84.師資陣容| 專任教師| 胡龍騰教授兼任系主任/公共事務學院副院長

官僚對傳統及電子化參與之態度差異與影響因素:以行政院環保署為例。世新大學行政管理學系碩士學位論文,未出版,臺北。」獲「電子治理研究中心『2009年電子治理碩博士 ... 於 pa.ntpu.edu.tw -

#85.航港局宣導配合壓艙水公約實施展現臺灣海洋污染防治決心

今日座談會國內航運界極為重視,共有航港局、港灣技術研究中心、環保署、海巡署、臺灣港務公司、航運公司、壓艙水污染處理設備公司,以及國立成功 ... 於 www.motc.gov.tw -

#86.行政院環境保護署「111年結合中央機關推廣綠色旅遊計畫」

三、前項綠色旅遊行程,請至環保署綠色旅遊網頁查詢https://greenlife.epa.gov.tw/categories/greenTour,如網站內無符合需求之行程,可洽旅行業者規劃 ... 於 www.thvs.mlc.edu.tw -

#87.環保局30周年慶翁章梁攜手歷屆局長齊慶生

特別選在3月31日30周年環保局慶這一天,同時舉辦馬稠後環境教育中心揭牌及稽查隊正式成立授旗儀式;縣長翁章梁與環保署副署長蔡鴻德也特別蒞臨會場 ... 於 www.epochtimes.com -

#88.局長簡介 - 宜蘭縣政府環境保護局

隨著社會進步,其層面與內涵也日新月異,民眾的訴求更多,期許也更高,本局除了依法行政,儘速消除污染源,繼而防範污染於未然,以營造本縣成為一個自然、潔淨、健康及舒適 ... 於 www.ilepb.gov.tw -

#89.悠活環評事件簿: 發現真相.衡平正義.還原是非| 誠品線上

墾管處直接轉文給環保署,屏東縣府毫不知情○ 環保署要求釐清環評管轄權後,始得 ... 悠活興建營運期間歷任環保署長表2-3-1 悠活營運期間歷任內政部長表2-3-2 悠活案 ... 於 www.eslite.com -

#90.台灣婦女團體全國聯合會> 歷屆理事長

環保署 性別平等專案小組 委員. •台北市女性權益促進委員會 委員. •桃園縣空氣污染防制基金管理委員會 委員. 第五屆~第六屆理事長. 林理俐. 林理俐.jpg. 於 www.natwa.org.tw -

#91.環保署長

行政院環境保護署-本署組織架構圖友善列印: 請利用鍵盤按住Ctrl + P開啟列印功能字級. 本署組織架構圖. 各單位業務職掌. 主管學經歷簡介. 大事紀要. 歷任署長. 於 www.domincracng.co -

#92.桃園市新屋區頭洲國小- 歡迎光臨

「發燒不上學,感冒戴口罩」,校外人士進出校園時務必戴口罩,相關疫情資訊可撥打疾管署防疫專線1922 ... 8 小時移動平均(ppb). 環保署空氣品質監測網. 議題專區 ... 於 www.tjes.tyc.edu.tw -

#93.庶務組Q&A - 慈濟大學總務處

有關校園內小黑蚊防治措施說明及執行情形? 環保署及小黑蚊資訊服務中心研究指出:「小黑蚊是一種體型微小、繁殖力強、對環境適應性佳、存活率高,以及自然界找不到 ... 於 gm.tcu.edu.tw -

#94.動態風險逆轉: 避開決策陷阱,成功逆轉風險 - Google 圖書結果

如環保署歷任署長中,僅有郝龍斌署長未出事,不是對環保特別熱悉,而是在處理「人」的部分特別用心;每個星期花一個下午的時問,和衝突圍體進行面對面的溝通,了解衝突圍體的 ... 於 books.google.com.tw -

#95.邀請歷任署長回孃家環保署慶32週年生日 - 天天要聞

環保署 今(22)日成立的第32年, 環保署在16任署長的帶領,以及跟着環保署一路成長的同仁們努力下,臺灣的環境教育也從荒蕪中一步一腳印耕耘出紮實的成果。環保署邀請歷任 ... 於 www.bg3.co -

#96.環保署署長環保署32年署慶 - QRV.CO

環保署 32年署慶歷任署長:盼明年升格環資部今(22)日是環保署成立32年署慶,環保署邀請 ... 環境保護署(簡稱環保署;英文:Environmental Protection Department, ... 於 www.hangitupheck.co -

#97.臺灣省議會歷任議長副議長略傳 - 第 425 頁 - Google 圖書結果

... 8 日環境影響評估審查作業效率提升政策行政院環境保護署葉俊宏處長民國 9 年( 2009 ) 12 月 14 日科學園區環保問題現況與未來展望行政院國家科學委員會陳力俊|民國 ... 於 books.google.com.tw