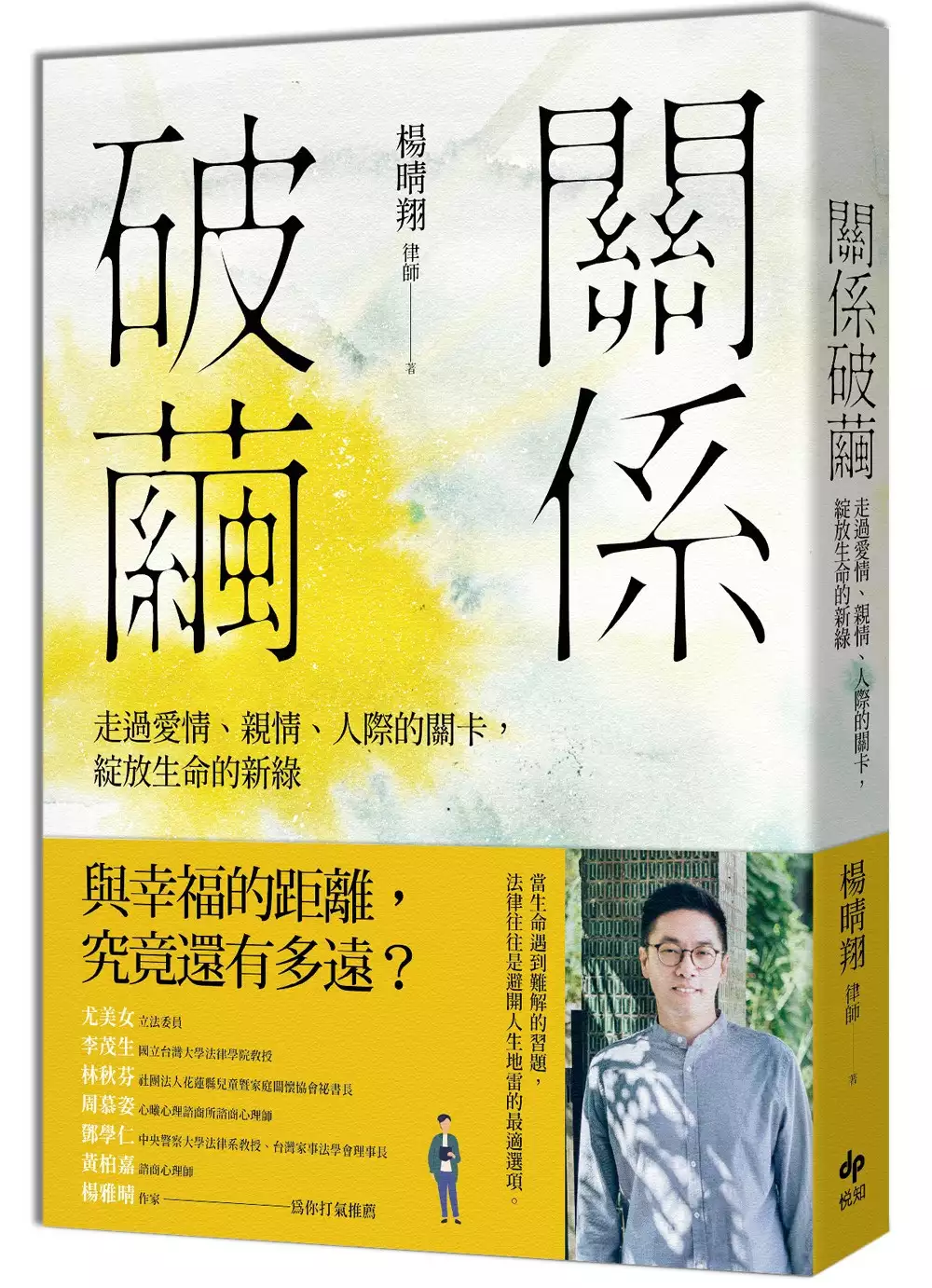

民法親屬篇修正的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊晴翔寫的 關係破繭:走過愛情、親情、人際的關卡,綻放生命的新綠 可以從中找到所需的評價。

另外網站96.05.23 民法親屬編修正重點提示也說明:1F9761《民法親屬編概要》最新補充資料. 96.05.23 民法親屬編修正重點提示. 程馨律師編撰 ... 修正之民法第九百八十八條之規定,於民法修正前重婚者,. 仍有適用。

國立臺北教育大學 社會與區域發展學系碩士班 王淑芬所指導 黃詩瑩的 1980-1990年代《婦女新知》雜誌推動女權議題的探究 (2018),提出民法親屬篇修正關鍵因素是什麼,來自於《婦女新知》雜誌、婦女新知基金會、女權運動。

而第二篇論文國立中正大學 法律系研究所 蔡華凱所指導 曾千芳的 國際私法上會面交往權侵害之探討 (2016),提出因為有 會面交往權、強制執行、子女最佳利益、履行勸告的重點而找出了 民法親屬篇修正的解答。

最後網站民法親屬編施行法 - 賺錢是快樂的^+++則補充:沿革1.中華民國二十年一月二十四日國民政府制定公布全文15 條;並自中華民國二十年五月五日施行2.中華民國七十四年六月三日總統令修正公布第1~4、6、8、10、12~15 條 ...

關係破繭:走過愛情、親情、人際的關卡,綻放生命的新綠

為了解決民法親屬篇修正 的問題,作者楊晴翔 這樣論述:

與幸福的距離,究竟還有多遠? 當生命遇到難解的習題, 法律往往是避開人生地雷的最適選項。 這是本雙方關係出現分歧後,能獲得最舒適結果的打氣之書。 也是現代人的生活樣貌和必須深思與面對的課題, 越可以健康以對,就越能成為更好的自己,活出更好的生活。 你也有過這樣的經驗嗎? 和另一半、同儕在完全不同的家庭背景下長大, 日子久了,漸漸因為價值觀不同,多有摩擦; 或僅是因為一些瑣碎小事積累,而產生了矛盾。 從什麼時候開始,我們和同伴、愛人漸行漸遠? 走到「關係不好」這一步? 失去不代表失敗,唯有解開綑綁的羈絆, 才能走過生命中的毎道關卡

親子關係——把時間的維度拉長看,別只求一時的勝負 孩子就像一張飛在天際的風箏,父母兩人就像分別拉著同一張風箏的兩條線,當你握緊手中的那條線的同時,是否也別去剪斷對方手上的一條線? 兩性關係——婚姻不是愛情的墳墓,不快樂的婚姻才是 兩個人的寂寞,比一個人的孤單要更折磨!愛情寧缺勿濫,婚姻更是如此。當愛走到盡頭,是否有辦法在結束時,儘可能無痛地走完。 人際關係——最可怕的不是拳腳,是有意的排擠與忽視 不論情場或職場,任何團體都宛如「縮小版社會」,大家競爭著「地位」,踩著別人往上爬。身處其中要學會如何自我保護,而非放棄希望。 名人推薦 為你打氣推薦── 尤

美女 立法委員 李茂生 國立台灣大學法律學院教授 林秋芬 社團法人花蓮縣兒童暨家庭關懷協會秘書長/資深諮商心理師 周慕姿 心曦心理諮商所諮商心理師 鄧學仁 中央警察大學法律系教授、台灣家事法學會理事長 黃柏嘉 諮商心理師 楊雅晴 作家

1980-1990年代《婦女新知》雜誌推動女權議題的探究

為了解決民法親屬篇修正 的問題,作者黃詩瑩 這樣論述:

回顧台灣女權運動的開展,1970年代呂秀蓮的「新女性主義」敲響了婦女運動的晨鐘,而1982年李元貞創立「婦女新知雜誌社」,並發行《婦女新知》雜誌,以喚起女性自覺、關心婦女問題、爭取婦女權益為目標,期達成性別平等的社會。本研究採用文本分析法,以《婦女新知》雜誌為主體,探究1980至1990年代雜誌所倡導的女權議題。研究目的為: (一)探討《婦女新知》雜誌關注「女性身體自主與人身安全」的各項議題與實踐方式。 (二)探究《婦女新知》雜誌推動各項性別平權的議題。 (三)總結《婦女新知》雜誌與婦權發展的關係性並歸結其成效。本研究將《婦女新知》雜誌所關注的議題分為兩大層面,共分為九項子議題,探

究其推動議題的方式與路線。「女性身體自主與人身安全」議題包括:批判選美活動物化及商品化女性、支持女性生育自主權、救援雛妓、以《性侵害犯罪防治法》維護女性人身安全、訂定《家庭暴力防治法》防範家庭婚姻暴力;另外,雜誌對女性日常的性別平權議題也極為重視,包含:修正民法親屬篇以維護婚姻平權、廢除單身與禁孕條款並推動工作平權、強調女性政治參與的重要性、改革教科書的性別偏見與歧視。 《婦女新知》雜誌對於台灣女性權益的發展功不可沒,號召女性自覺,並透過參與社會運動關心政策,同時推動制定與修正法律條文,達成性別平等的目標。而雜誌與婦權發展的關聯性密不可分,其代表的是台灣婦女運動的發展歷程,在社會運動蓬勃的年

代,全方位的關注女性議題,為女性權益貢獻良多。

國際私法上會面交往權侵害之探討

為了解決民法親屬篇修正 的問題,作者曾千芳 這樣論述:

近年來我國離婚率居高不下,與外籍人士結婚的機會也越來越高,也誕生了許多新台灣之子,若父母離婚後,進而衍伸一連串的爭奪親權與會面交往權約定事宜,因此本研究目的在於針對這些父母離婚後之未成年子女之會面交往權,實務上執行的方式為何,若父母是外籍人士,那執行的方式是否有所不同?本研究採用類同質性研究之深度訪談,選取在不同單位卻都會接觸到會面交往的個案的司法人員與警務人員,透過與兩位受訪的的訪談來蒐集相關的資料,之後將訪談的內容逐字打成逐字稿,進而做統整,試圖透過站在兩個不同角度的受訪者,以不同的觀點了解我國實務上會面交往權的運作。研究發現,兩位受訪者皆在會面交往的過程中,大部分接觸的都是較為消極的個

案,父母時常以愛子女之名,利用各種不同的方式,變相懲罰未同住的一方父母,但是卻因此傷害了未成年子女,造成童年時期的陰影。未避免類似情形發生,受訪者認為,父母與子女都需要做心理諮商或心理輔導,以減少因家庭問題造成的心理傷害。並且建議我國應加強婚前教育、子女教育甚至離婚教育的課程,讓國民可以在訴訟前便能妥善處理好家務事,漸少因訴訟造成的衝突。而針對國際私法上會面交往權之部分,法律程序與處理國內案件相同,但國際私法上會面交往權受侵害我國實務上,要救濟並不容易,當事人時常因為時間距離的因素,還有金錢的花費,放棄爭取會面交往權的機會,我國應增加適合給外籍人士了解我國法律的媒介,讓外籍人士可以想有他們身為

父母或是子女的權利。

想知道民法親屬篇修正更多一定要看下面主題

民法親屬篇修正的網路口碑排行榜

-

#1.請求贍養費不限無過失但需在這期限 - 工商時報

贍養費制度大翻新。行政院會5日通過「民法親屬篇」修正草案,這是贍養費制度自公布施行以來首次通盤檢討,共有六大修正重點,贍養費的請求權將不限於 ... 於 ctee.com.tw -

#2.民法修正夫妻財產制以男女平權為原則 - 臺中市政府

民國19年民法親屬編制定及74年修正時,因受到傳統社會父系主義影響,關於婚生子女稱姓,規定子女從父姓為原則。爲貫徹男女平等原則,並維護子女利益, ... 於 www.taichung.gov.tw -

#3.96.05.23 民法親屬編修正重點提示

1F9761《民法親屬編概要》最新補充資料. 96.05.23 民法親屬編修正重點提示. 程馨律師編撰 ... 修正之民法第九百八十八條之規定,於民法修正前重婚者,. 仍有適用。 於 www.chienhua.com.tw -

#4.民法親屬編施行法 - 賺錢是快樂的^+++

沿革1.中華民國二十年一月二十四日國民政府制定公布全文15 條;並自中華民國二十年五月五日施行2.中華民國七十四年六月三日總統令修正公布第1~4、6、8、10、12~15 條 ... 於 tprea0889.pixnet.net -

#5.民法親屬篇修正條文 - 雅瑪黃頁網

搜尋【民法親屬篇修正條文】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#6.20161219【聯合聲明】堅持修正民法,同志權益平等適用

尤美女委員版(團體版)民法親屬編通則增訂 第971-1條:. 「同性或異性之婚姻當事人,平等適用夫妻權利義務之規定。 同性或異性 ... 於 hotline.org.tw -

#7.民法親屬篇大修96.05.23 @ Less is More - 隨意窩

民法親屬 編修正條文昨天生效,子女姓氏將由父母協議決定;此外,修法前知道孩子不是自己骨肉,但錯過提起否認親子關係之訴的夫妻,可自即日起到九十八年五月廿五日止提起 ... 於 blog.xuite.net -

#8.【修法資訊】民法親屬編施行法最新修正101.12.07 | 房地雲學院

法規名稱:民法親屬編施行法修正日:中華民國101年12月07日修正公布日:中華民國101 ... 第六條之三, 本法中華民國一百零一年十二月七日修正施行前,經債權人向法院聲請 ... 於 fundicloud.com -

#9.從兩性平權觀點探討民法親屬編之修正

憲法明文保障男女平等,然此一平等的落實,有賴各種法律之規範和保障。民法親屬編是一種身份法,因而和兩性平等之實現有密切關係。由於民法制訂於民國十九年,數十年來社會 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#10.第五篇民法親屬編第壹部分:重點精華整理 - 鼎文公職

夫死妻再婚,或妻死贅夫再婚時,亦同民國七十四年修正後第971 條(民國74 年06. 月03 日)姻親關係,因離婚而消滅;結婚經撤銷者亦同。 修法理由:按姻親關係乃基於婚姻 ... 於 www.ting-wen.com -

#11.親屬法講義(2021年增修6版) | 誠品線上

親屬 法講義(2021年增修6版):,本書依條文之編排順序,將民法親屬編之相關問題予以體系 ... 本版配合2021年民法第1030條之1第2項之修正及同條第3項之增訂,予以修訂。 於 www.eslite.com -

#12.法官、學者等共同組成「民間團體民法親屬編修正委員會」

婦女新知基金會成立35週年之重點議題推動成果:民法親屬編篇】 35年來,婦女新知改變了台灣什麼事情? --推動民法親屬編多項修法,實現婚姻家庭內的性別平權... 於 www.facebook.com -

#13.有關民法親屬篇修正後子女從姓制度變革宣導 - 太麻里戶政

「出生登記,父母應以書面約定子女從母姓或父姓,約定不成者,於戶政事務所抽籤決定。」、「滿20歲有行為能力人得依其意願選擇改從母姓或父姓,以1次為限。 於 tmh.taitung.gov.tw -

#14.法規名稱: 民法親屬編施行法

法規名稱:, 民法親屬編施行法. 時間:, 中華民國110年1月13日. 立法沿革:, 中華民國110年1月13日總統華總一義字第11000001881號令修正公布增訂第4條之2條文. 於 www.rootlaw.com.tw -

#15.[民法親屬] 整理筆記part 2 - F's 法學部落格

(與財產法中的撤銷概念不同)親屬法中的「撤銷」,不得溯及既往 (例如婚約撤銷若能溯及既往,將在法律上衍生許多問題,例如其子女將成為非婚生...) 5. 親屬 ... 於 infolaw.pixnet.net -

#16.預告修正「民法部分條文修正草案」、「民法總則施行法第三條 ...

預告修正「民法部分條文修正草案」、「民法總則施行法第三條之一修正草案」及「民法親屬編施行法第四條之二修正草案」. 發布於2020-06-12 截止於2020-06-26. 於 join.gov.tw -

#17.民法親屬編新舊法律條文比較

民法親屬 編新舊法律條文比較. 舊條文. 公佈時間新條文. 公佈時間. 第九八三條. 與左列親屬,不得結婚:. 直系血親及直系姻親。 ... 四年民法親屬編修正. 於 www.fhsh.tp.edu.tw -

#18.政院通過「贍養費修正草案」 協議離婚也有請求權! - 華視新聞網

行政院今(5)日通過「民法親屬編部分條文修正草案」,未來離婚者要求贍養費,將不限於判決離婚或無過失才可申請,未來「協議離婚、調解離婚、和解 ... 於 news.cts.com.tw -

#19.修正民法「親屬編」條文

民國91年06月26日修正民法「親屬編」條文. 第1003-1條家庭生活費用,除法律或契約另有約定外,由夫妻各依其經濟能力、家事勞動或其他情事分擔之。 於 eatfood.ismile.tv -

#20.民法親屬編施行法第6條之1與夫妻財產之認定 - 首頁

又按八十五年九月二十五日修正公布之民法親屬編施行法第六條之一係規定:「七十四年六月四日以前結婚,並適用聯合財產制之夫妻,於婚姻關係存續中,以 ... 於 m.attorneytsai.com -

#21.營運人員適用)100%題題擬答/詳解(贈年度模擬考試卷)

作者濃縮民法總則編、債編總論、債編各論、親屬編、繼承編的內容,深入淺出。 ... 另外新修正法條往往成為考試重點,考生應對新修法條文懷有高度敏銳性,提前嗅出未來 ... 於 www.kingstone.com.tw -

#22.行政院院會通過「民法親屬編部分條文修正草案」完善民法贍養 ...

離婚後財產上效力之規範周全與否,攸關離婚制度之良窳,現行民法親屬編有關贍養費之規定,自民國20年公布施行以來未曾修正,為落實法律有效保障離婚配偶之權益,法務部通盤 ... 於 www.lawtw.com -

#23.立委提案設國安專業法庭司法院:尊重立法院決定 - 奇摩新聞

立法院司法及法制委員會今天審查民法親屬編部分條文修正草案,司法院、法務部派代表列席備詢。詢答過程中,是否應增設國安專業法庭成為立委質詢話題。 於 tw.news.yahoo.com -

#24.夫妻剩餘財產制修正之立法理由及民法親屬編施行法第6條之3之 ...

民法 第1030條之1修法前後條文(101.12.26公告修正) ... 二、本次民法親屬編已將夫妻剩餘財產分配請求權修正為僅限夫妻本人方得行使之一身專屬權,並 ... 於 jianlyu.lawyer -

#25.行政院會通過「民法親屬編」部分條文修正草案(2021-08-05)

民法親屬 編部分條文修正草案總說明民法親屬編自十九年十二月二十六日制定公布,並自二十年五月五日施行,其後歷經多次修正,最近一次修正公布日期為一百十 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#26.民法親屬編施行法六條 - 碩豐法律事務所

然而此類型案例,除本施行法有特別規定之外,不適用修正後之規定。故本條明訂婚姻關係存續中以妻之名義在七十四年六月四日以前取得不動產,而今婚姻關係尚 ... 於 shuofeng.com.tw -

#27.民法親屬,夫妻財產制關鍵修正

民國101年12月26日立法院三讀通過民法親屬編的修正案,刪除了夫或妻的債權人可以 ... 提案的立法委員提出修正案最主要之理由在於:「剩餘財產分配請求權與一般單純的 ... 於 tingwentaip.pixnet.net -

#28.改姓的條件放寬了!(農委會) - 行政院農業委員會

由於那時的民法親屬編,正由主管的法務部進行修正草案的研討,特別在文中提到有改姓需求的讀者,可以等到民法親屬編修正通過後再作決定。那次的民法親屬篇修正案,經 ... 於 www.coa.gov.tw -

#29.民法親屬編的修法- Rti 中央廣播電臺

與憲法第七條「人民無分男女在法律上一律平等」及憲法增修條文第九條第五項「消除性別歧視」之意旨不符,必須於兩年內檢討修正。婦女新知於是把握機會,緊 ... 於 www.rti.org.tw -

#30.修正並刪除民法親屬編條文及修正民法親屬編施行法 - 公報內容

民法親屬 編修正前結婚,並有修正之民法第一千零五十九條第一項但書之約定而從母姓者,得於修正後一年內,聲請改姓母姓。但子女已成年或已結婚者,不在此限。 修正之民法第 ... 於 www.president.gov.tw -

#31.民法親屬篇施行法法條背誦 - Quizlet

中華民國九十一年民法親屬編修正前適用聯合財產制之夫妻,其特有財產或結婚時之原有財產,於修正施行後視為夫或妻之婚前財產;婚姻關係存續中取得之原有財產,於修正施行後 ... 於 quizlet.com -

#32.立法院-民法親屬篇修正草案| 說愛你 - 愛情#小三#出軌#婚姻#伴侶

民法親屬 編實施50年來,於民國74年6月5日首次修正,... | 說愛你. 於 hkskylove.com -

#33.民法親屬編修正後之法律疑問 - 元照

民法親屬 編修正後之法律疑問,戴東雄,,本書蒐錄戴東雄大法官自民國七十四年民法親屬編修正以後,針對當時應修正而未修正或修,元照出版. 於 www.angle.com.tw -

#34.48 民法親屬編歷來修正,主要朝向性別平等,惟下列何項修法 ...

48 民法親屬編歷來修正,主要朝向性別平等,惟下列何項修法並非出於此目的? (A)輔助宣告制度 (B)廢除女性6 個月待婚條款 (C)離婚時,子女親權的行使,夫妻無法協議 ... 於 yamol.tw -

#35.請求贍養費不限無過失、裁判離婚政院明擬拍板

為符合消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)意旨與實際需求,行政院會明天擬通過「民法親屬編部分條文修正草案」,預計刪除現行請求贍養費限於「無 ... 於 www.cna.com.tw -

#36.民法親屬編修正宣導短片-結婚登記制 - 卓溪鄉戶政事務所

分享. Facebook · Twitter · line; Email. 民法親屬編修正宣導短片-結婚登記制 ... 民法親屬編未婚懷孕生子篇(國語) · 戶政臨櫃1站通戶籍資料變更免奔波. close. 於 jshr.hl.gov.tw -

#37.期刊篇目查詢-詳情

題名, 民法親屬編修正後法律解釋之基本問題--民法第九八三條禁止結婚之親屬. 作者, 戴東雄;. 期刊, 軍法專刊. 出版日期, 199403. 卷期, 40:3 1994.03[民83.03]. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#38.民法親屬編之修正對相關規定之影響

關鍵字: 法定財產制;剩餘財產分配請求權;夫妻之稱姓;監護;親權◎摘要我國自民國十九年制訂民法親屬編後,至今經過五次實質內容之修正及一次法律用語之形式修正, ... 於 9lib.co -

#39.由法律與民俗看婦女家庭地位演變

歧視女性的相關規範亦逐步修正,婦女基本權益漸. 受保障。 ... 1985 年民法修正,已使妻有機會與夫約定,能 ... 李立如,2007 年,婚姻家庭與性別平等-親屬. 於 eng.stat.gov.tw -

#41.法務部製作之「民法親屬篇修正重點」宣導短片 - 水產試驗所

法務部製作之「民法親屬篇修正重點」宣導短片. 公布日期:97-02-05. 法務部製作之「民法親屬篇修正重點」宣導短片,包括結婚採登記制、子女姓氏父母約定等。 於 www.tfrin.gov.tw -

#42.2021-08-04最新修法行政院院會通過「民法親屬編部分條文 ...

行政院院會通過「民法親屬編部分條文修正草案」 為落實法律有效保障離婚配偶之權益,且為具體貫徹消除對婦女一切形式騎士公約(CEDAW)第29號一般性建議之意旨,提出⌜ ... 於 www.i-readerplace.com -

#43.符CEDAW公約要求完善贍養費制度政院通過「民法親屬編 ...

行政院院會今(5)日通過法務部擬具的「民法親屬編」部分條文修正草案,將由行政院函請司法院會銜,送請立法院審議。行政院長蘇貞昌表示,該案送請 ... 於 www.taiwanhot.net -

#44.立法院三讀通過民法部分條文修正案:成年年齡下修至18 歲

立法院於民國109年12月25日三讀通過民法、民法總則施行法及民法親屬編施行 ... 本次修法共有3大重點,首先是調降成年年齡,由20歲修正為18歲,以符合 ... 於 www.weilaw.com.tw -

#45.婚姻親子專區》》最新重要判決

若夫妻之一方於民法親屬編施行法八十五年九月六日修正生效前已死亡,因涉及繼承問題,關係複雜,且與第三人權義影響重大,自無民法親屬編施行法第六條之一規定之適用, ... 於 lawyers.idv.tw -

#46.禁止同性結婚違憲台灣大法官做出判決- BBC News 中文

因此有關機關應在兩年內,依大法官解釋的意旨完成相關法律修正或制定。 ... 祁家威認為台灣《民法》第4編親屬第2章婚姻規定「使同性別二人間不能成立 ... 於 www.bbc.com -

#47.立法院-民法親屬篇修正草案

民法親屬 編實施50年來,於民國74年6月5日首次修正,其主要在於因應家庭結構之變動、社會組織之變遷以及人民權利意識之抬頭,其後為落實男女平等、保障女權之原則,陸續 ... 於 www.ly.gov.tw -

#48.《民法親屬編修正後之法律疑問》ISBN:9570332298 元照 ...

你在找的《民法親屬編修正後之法律疑問》ISBN:9570332298│元照│戴東雄就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#49.民法修正後夫所有房屋供妻作為工廠使用不適用減半規定

說明:二、查民法親屬篇已經於74年6月3日修正公布,自74年6月5日起生效,關於夫妻財產制在74年6月5日前結婚之夫妻,在該日以前所置之財產,應不適用修正後有關條文之 ... 於 law-out.mof.gov.tw -

#50.民法子女從姓與姓別平權宣導

及「年滿20歲成年人得依意願選擇從母姓或父姓,以1次為限。」係民法親屬編為落實兩性平等普世價值所作之修正,使國民在社會、文化、法律、觀念上具備兩性公平的 ... 於 toufen.house.miaoli.gov.tw -

#51.父母的債,子女要還:律師解釋3大迷思,免得你莫名其妙欠一 ...

關於繼承債務,其實在民法繼承編修改後,上述案例不太會再發生,然而一般人可能還是會陷入三個誤區而需要加以釐清,才能有效規劃遺產繼承事宜,避免債務如雪球般越滾越大還 ... 於 www.storm.mg -

#52.民法親屬編:理論與實務

民法親屬 編:理論與實務- 元照法律, 陳惠馨, 9789575112158. ... 二、1985年有關民法親屬編的修正內容/13 三、1996年至2019年之間歷經十九次修法重點/15 於 24h.pchome.com.tw -

#53.增訂民法親屬編施行法第6-3 條條文 - 現在的我

... 訊息摘要增訂民法親屬編施行法條文公(發)布日期101-12-26 內文中華民. ... 第6-3 條條文第6-3 條本法中華民國一百零一年十二月七日修正施行前,經 ... 於 kuo094212.pixnet.net -

#54.繼承編) 民法(親屬編、繼承編)修正條文對照表

民法 (親屬編、繼承編). ※最近修正時點:. 1. 中華民國101 年6 月13 日總統華總一義字第10100138141 號令修正公布第805、805-1 條條文;並自公布. 後六個月施行。 於 greatbooks.com.tw -

#55.政院通過修法/結婚未滿二年贍養費可打折

行政院院會昨通過法務部提報「民法親屬編」部分條文修正草案,刪除請求贍養費限於「裁判離婚」、且請求人必須「無過失」的規定,未來立法後夫妻經協議 ... 於 news.ltn.com.tw -

#56.民法親屬編施行法條文 - 上書卷

親屬 編施行法【法規沿革】 1.民國20年1月24日國民政府制定公布全文15條;並自民國20年5月5日施行2.民國74年6月3日總統令修正公布第1~4、6、8、10、12~15條條文3. 於 law6.pixnet.net -

#57.民法親屬編:理論與實務(二版) - 博客來

書名:民法親屬編:理論與實務(二版),語言:繁體中文,ISBN:9789575112158,頁數:384,出版社:元照出版,作者:陳惠馨,出版日期:2019/10/01,類別:專業/教科書/ ... 於 www.books.com.tw -

#58.夫妻離婚贍養費請求標準放寬行政院通過《民法》親屬編修正案

行政院5日通過《民法》親屬編修正案,刪除現行請求贍養費限於「無過失」及「裁判離婚」條件,盼能符合消除... 於 www.upmedia.mg -

#59.申報遺產稅時生存配偶之剩餘財產差額分配請求權是否溯及既往

民國七十四年六月三日民法親屬篇修正,增列第一 O 三 0 條之一即:適用聯合財產制之夫妻於聯合財產關係消滅時,夫或妻於婚姻關系存續中所取得而現存之原有財產,扣除 ... 於 dzlaw.com.tw -

#60.與家庭有關的法律

民法親屬篇 施行後修正前所發生之事實,依修正之民法第一千. 零八十條第五項之規定得為終止收養關係之原因者,得聲請許. 可終止收養關係。 第13 條父母子女間之權利義務,自 ... 於 www.ckvs.ntpc.edu.tw -

#61.民法親屬編及其施行法部分條文修正(夫妻財產制部分)問答資料

民法親屬 編夫妻財產制問答手冊. 壹、修正目的與修正原則. 問一: 夫妻財產制之修正原則為何? 答: 夫妻財產制係規範夫妻間財產上之權利義務關係,因以夫妻為規範 ... 於 www.moi.gov.tw -

#62.民法類實體法目-民法親屬編施行法 - 法拍顧問陳松林~惠雙法拍

第1 條 關於親屬之事件,在民法親屬編施行前發生者,除本施行法有特別規定外 ,不適用民法親屬編之規定;其在修正前發生者,除本施行法有特別規定. 於 bid12.pixnet.net -

#63.「民法親屬編修法」2006年報告 - 婦女新知基金會

婦女新知基金會作為倡議性團體,致力於性別法案之修正及撰擬,從一九九0年開始主要針對民法親屬編夫妻財產制進行修正,並與台北市晚情協會一起 ... 於 www.awakening.org.tw -

#64.《民法親屬編修正案》 (圖書館) - 中國哲學書電子化計劃

詳細說明:, 原書來源:哈佛燕京圖書館。 掃描者:哈佛大學。 作者:, (清)董康. 資料等級:. 相關維基電子版:, 民法親屬編修正案 *. 全文檢索: ... 於 ctext.org -

#65.夫妻財產權之Q&A - 柯南阿信的歡樂窩

民法親屬篇 夫妻財產制問: 現行的夫妻財產制有哪幾種? ... 此不合理之規定在1985年修法時已獲修正,故在1985年6月3日之後登記在妻名下之產業即為妻所有。 於 cyc622.pixnet.net -

#66.民法親屬篇修正草案上之男女平等- 月旦知識庫

篇名. 民法親屬篇修正草案上之男女平等. 作者, 戴東雄. 中文摘要. 1. 起訖頁, 24-27. 刊名, 軍法專刊. 期數, 198206 (28:6期). 出版單位, 軍法專刊社. 該期刊-上一篇 ... 於 lawdata.com.tw -

#67.親屬法的沿革及展望-以男女平等為中心

職是,法務部於八十四年七月重組「民法親屬編研究修正委員會」,積極進行第三階段修法工作,並於翌年十一月完成「夫妻財產制修正草案」,可惜後來不知何故竟暫停其研修工作 ... 於 taiwan.yam.org.tw -

#68.大法官會議釋字第365號釋憲案 - 维基百科

1990年代,民間婦運團體開始發起修改民法親屬篇的運動。1985年的第一次親屬編修正雖以「貫切男女平等」作為修法大原則,可親屬編中對男女平等落實的正面影響,婦團仍持 ... 於 zh.wikipedia.org -

#69.子女從姓案。 說明一、按民法第1059條

民法親屬 編96年5月23日及99年5月19日修正公布施行後,子女從姓案。 說明. 一、按民法第1059條第1項至第3項規定:「父母於子女出生登記前,應以書面約. 於 www.sa.gov.tw -

#70.課程大綱

親屬 法自民國十九年公布後,直到民國八十三年司法院大法官會議釋字第三六五號解釋,對於民法第一零八九條父權條款宣告違憲之後,親屬編才開始數次大規模的修正。 於 khub.nthu.edu.tw -

#71.立法院三讀通過「民法部分條文」等修正草案,調降成年年齡並 ...

立法院於今(25)日三讀通過「民法部分條文修正草案」、「民法總則施行法增訂第三條之一條文草案」、「民法親屬編施行法增訂第四條之二條文草案」。 於 www.readerplace.com.tw -

#72.財政部- 函釋

一O四年版 · 第2章遺產稅之計算 · 第17之1條(配偶剩餘財產差額分配請求權) · 釋示函令──附錄 · 民國74年6月5日民法親屬編修正生效前之不動產於聯合財產關係消滅前出售取得 ... 於 www.ttc.gov.tw -

#73.修正條文、增訂民法親屬編施行法 - bill080的部落格

民法 刪除、修正條文、增訂民法親屬編施行法、修正民法繼承編施行法 · 一、因繼承或其他無償取得之財產。 · 二、慰撫金。 · 依前項規定,平均分配顯失公平者,法院得調整或免除 ... 於 bill080.pixnet.net -

#74.民法親屬編部分條文修正草案總說明

民法親屬 編自十九年十二月二十六日制定公布,並自二十年五月五. 日施行,其後歷經多次修正,最近一次修正公布日期為一百十年一月二. 十日。離婚後財產上效力之規範周全 ... 於 www.ey.gov.tw -

#75.民法修正相關戶籍登記條文

增訂民法親屬篇施行法第14-1條. 89.2.2. 本於89年1月14日前,已依民法第1094條任監護人者,於公佈後,仍適用後同條第2項至第4項規定。 民法第982條. 於 w3fs.tainan.gov.tw -

#76.民法親屬篇修法運動與台灣婦女人權之發展 - 東吳大學

於一九八五年六月三日將民法親屬編修正法及其施行法正式公布實施,並於修正要點中強調「(1)維護固有倫理觀念。(2)貫徹男女平等原則。(3)修正夫妻財產制,使其兼顧夫妻平等 ... 於 www.scu.edu.tw -

#77.民法親屬編修正重點宣導短片

民法親屬 編施行法修正條文,業於96年5月23日公布施行,為使民眾易於明瞭,法務部特製作宣導短片3支置於法務部全球資訊網([連結])首頁動畫區,歡迎連結閱覽。 於 ilhhr.e-land.gov.tw -

#78.從民法親屬編的修正談學校如何實施兩性平等教育 - 宜蘭國中首頁

貳、 民法親屬編修正前後的兩性平權分析. 【中華民國憲法】在第二章人民之權利義務中的第七條規定:「中華民國人民,無分男女、宗教、種族、階級、黨派,在法律上一律 ... 於 dns.iljh.ilc.edu.tw -

#79.民法親屬編施行法(民國74年) - 维基文库,自由的图书馆

前條之規定,於民法親屬編修正前或修正後所定無時效性質之法定期間準用之。但其法定期間不滿一年者,如在施行時或修正時尚未屆滿,其期間自施行或修正之日起算。 於 zh.m.wikisource.org -

#80.民法親屬篇修正重點 - 竹北市公所

民法親屬篇修正 重點. http://www.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=111580&CtNode=21711&mp=001. 2008-02-14. 最新5筆記錄. 序號, 發文單位, 主旨, 點閱. 於 www.chupei.gov.tw -

#81.法務部製作之「民法親屬編修正重點」宣導短片 - 宜蘭市公所

說明:按民法親屬篇暨施行法修正條文,業於96年5月23日公布施行,其中修正重點,諸如結婚生效之要件、子女姓氏之約定、婚生子女之否認等, ... 於 www.ilancity.gov.tw -

#82.民法親屬篇最新繼承法令修正條文-本文摘錄自法務部全部資訊網

徵諸過往社會所發生的實例,如有父母未善盡對子女扶養義務(例如遺棄)或故意為身體或精神上之侵害行為(例如性侵害或者家庭暴力)等顯失公平之情形,法律 ... 於 z891395.pixnet.net -

#83.民法親屬編施行法第6 條之1 相關實務見解之探討

2.最高法院90 年台上字第1369 號判決採否定說:. (1)在民法親屬編施行法1996 年9 月6 日修正生效前,夫或妻一. 方已死亡 ... 於 lawyer.get.com.tw -

#84.96年民法親屬編部分條文修正草案總說明

民法親屬 編部分條文修正草案總說明現行民法監護制度,主要係規定於親屬編第四章「監護」,其中第一節係「未成年人之監護」,第二節為「禁治產人之監護」; ... 於 hsieh108.pixnet.net -

#85.法律修訂對婚內性別平權之實踐與突破--從民法親屬編的修正談起

反而有關民法親屬編中對對女性不公平的待遇[1],例如離婚後的婦女爭取不到子女的監護權、婚姻暴力受害婦女的處境、妻以夫之住所為住所之民法親屬編相關 ... 於 www.evergreen-law.com.tw -

#86.親屬法之意義與沿革

民法親屬 編自公布施行後,逾五十年始為第一次修正。由於我國社會. 在施行後之半個世紀中已經歷重大變遷,為因應社會之快速發展以及人民. 生活習慣 ... 於 www.wunan.com.tw -

#87.修正民法部分條文 - 屏東縣政府

民法 總則施行法第3-1及民法親屬編施行法第4-2規定,「民法」部分條文(調降成年年齡並修正結(訂)婚... 於 www.pthg.gov.tw -

#88.行政院修正《民法》 贍養費請求不再囿於有無過失

行政院今(5)日於院會通過《民法》親屬編修正,刪除現行請求贍養費限於「無過失」及「裁判離婚」之要件,並明定贍養費的給付程... 於 money.udn.com -

#89.71年1月4日修正前之「收養」 @ 法律の専門家

按關於親屬事件,在民法親屬編修正前發生者,除民法親屬編施行法有特別規定外,不適用修正後之規定,民法親屬編施行法第1 條後段著有明文,又收養子女,應以書面為之。 於 catsbylee.pixnet.net -

#90.最新民法親屬篇修正條文知識摘要 - 紅頁工商名錄大全

【最新民法親屬篇修正條文知識摘要】免費登錄台灣地區的公司資料,工商指南,市場推廣,商品與服務的詢價,外包,買賣等生活資訊_上台灣大紅頁網,上網就紅。 於 www.iredpage.com