池塘日文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦何華仁寫的 何華仁版畫 (三冊合售) 和成田雅子(MasakoNarita)的 神奇的藍色水桶(三版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自掃葉工房 和小魯文化所出版 。

國立政治大學 民族學系 林修澈所指導 廖志軒的 竹塹社的研究 (2018),提出池塘日文關鍵因素是什麼,來自於竹塹社、采田福地、民族史。

而第二篇論文國立臺北教育大學 台灣文化研究所 楊孟哲所指導 蘇詠瀅的 日帝軍國主義下臺灣兵在西伯利亞勞改口述歷史之研究-以臺籍日北兵賴興煬為例- (2017),提出因為有 愚民教育、西伯利亞集中營勞改、軍國主義的重點而找出了 池塘日文的解答。

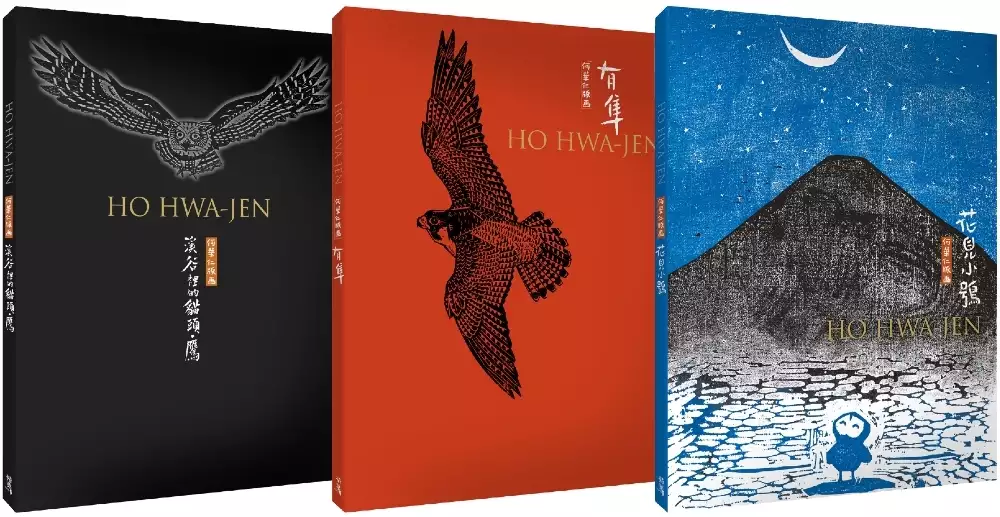

何華仁版畫 (三冊合售)

為了解決池塘日文 的問題,作者何華仁 這樣論述:

台灣鳥版畫第一人:何華仁 台灣地當歐亞板塊邊緣,受到菲律賓版塊推擠,又有「黑潮」洋流環抱,面積不大而地勢起伏,高山林立,垂直高差接近4000公尺;氣候優越,孕育出多樣化的生態環境,植物、動物乃至海洋生物無不豐富多元,舉世少有。 然而,囿於政治影響,很長一段時間,「上山下海」成為島上人民活動禁忌,致使如此優良的生態環境,卻很難孕育出以「自然生態」創作為主題的畫家。以「賞鳥」為例,1987年之前雖已存在,卻為數有限,綁手綁腳,不得伸長。解嚴之後,各地鳥會、猛禽、水鳥、特殊鳥種社團紛紛成立,蔚然成風,形成一股熱潮。 何華仁是台灣知名「鳥人」之一,

1983年即投入賞鳥暨自然觀察行列,並受到啟發,學習木刻,創作饒具台灣特色的「鳥版畫」。30多年來,他一心一意,「不是在賞鳥,就是前往賞鳥的路上;不是在創作,就是在準備創作。」心無旁鶩的結果,讓他的創作自成一格,卓然成家,論數量與質量,堪稱「台灣鳥版畫第一人」。 本書一套三冊:《溪谷裡的貓頭鷹》、《有隼》、《花見小鴞》,係何華仁長年觀察逐溪谷而居,台灣體型最大的貓頭鷹——黃魚鴞;棲息海邊岩壁,翱翔於天地之間的遊隼;四時節氣變化之中,與當令植物為伍的小貓頭鷹所得的創作成果,有寫實、有生態、有人文,也是他2017年遭逢病難之後,潛心創作的最重要作品,實蘊含「天地萬物,悠悠自在」的某

種信仰。 為編製此一大型畫冊,掃葉工房特別商請何華仁老友,詩人、作家向陽、劉克襄撰序,全書以中英日法四種文字呈現,由曾獲金鼎獎、金蝶獎肯定的編輯人楊雅棠、傅月庵再度聯袂合作,以「魯迅編輯三原則」(天地要寬、紙張要好、圖片要精)為標準,務求精準美觀,如實到位,得為2022年台灣出版開春大製作。 全書特色 ●開本大:29.5✕40.5cm,幾若原畫尺寸,畫作詳實呈現,鉅細靡遺,讓人驚嘆作者精準生態觀察與絕妙藝術呈現能力,自然、人文內涵躍然紙上。 ●紙張好:精選160磅鬱金香紙,不透不渲不變質,珍藏永流傳。 ●印刷裝訂優:延請

國內知名大廠「中原造像印刷」老師傅親自上機監印,確保印刷品質;特採穿線「瑞士裝」(Swiss Broucher),全書得能攤平翻閱,舒暢瀏覽。 ●編輯得當:掃葉工房繼《夢蝶全集》之後,再度由傅月庵、楊雅棠聯手編輯裝幀,是數位時代,經典風采的再次呈現,也是台灣出版業近年少見的大手筆自製畫冊佳構。 北面卑南溪灌溉著縱谷平原順流而下,向東匯入太平洋,西側佇立著中央山脈。東方都蘭山飄起赤腹鷹群,順風飛抵台東市上空迎著熱氣流盤旋爬高,向南而去。緊接著,北方縱谷上空又盤起一群趕路的赤腹鷹,似朝向高掛天空的新月奔來,霎時盤繞在新月周圍。 .這一景像令人難忘。賞

鷹歸來後,何華仁創作力迸發,在一個月左右的時間裡,連雕八塊木板,組成一壁大型版畫『群鷹凌月』,這一版畫兼具生態與藝術性,都蘭山、中央山脈、新月、赤腹鷹群同時呈現於版面,無論刀法、線條、布局,無不顯現一流藝術家的功力。 .為了感恩讀者支持購買『何華仁版畫』,第一版1500套限量編號不分售,特別致贈『群鷹凌月』大型版畫海報(76x30cm),並加鈐何華仁手刻印「一樂」。

竹塹社的研究

為了解決池塘日文 的問題,作者廖志軒 這樣論述:

竹塹社是新竹的平埔族,乾隆年間朝廷賜與漢姓(錢、衛、廖、三、潘、金、黎),金、黎兩姓於同治年間絕嗣。每年農曆七月十七日會在竹北新社的「采田福地」(建於乾隆年間,限定古蹟)舉行祭祖暨派下員大會。目前(2018)竹塹社人有512名派下員,分散在全臺各地;絕大部分仍居住在新竹縣(200名)。1980年代,中央研究院臺灣史田野研究工作室的張炎憲、王世慶與李季樺,以及施添福等人共同在新竹地區從事研究與調查,開啟了竹塹社研究。之後,有許多學者在這幾位研究的基礎上,繼續從事竹塹社的研究。本論文主要在新竹地區有豐富史料(如:契約文書、淡新檔案、土地申告書、方志、熱蘭遮城日誌、族譜…等),以及張炎憲等人研究的

基礎上,論述竹塹社從史前至當代的發展過程,書寫一本竹塹社的民族史。本論文的研究成果為:1.論述清代竹塹社的土地發展過程。2.指出歷任通事、土目、頭目的背景及其事蹟。3.說明清代內部派系鬥爭對於竹塹社歷史發展的影響。4.釐清當代竹塹社人的組成(24個家族、512名派下員)。5.分析祭祀公業竹塹社成立至今的發展情況(0.8甲的公有社地、祭典的客家化、要求民族身分、文化復振)。

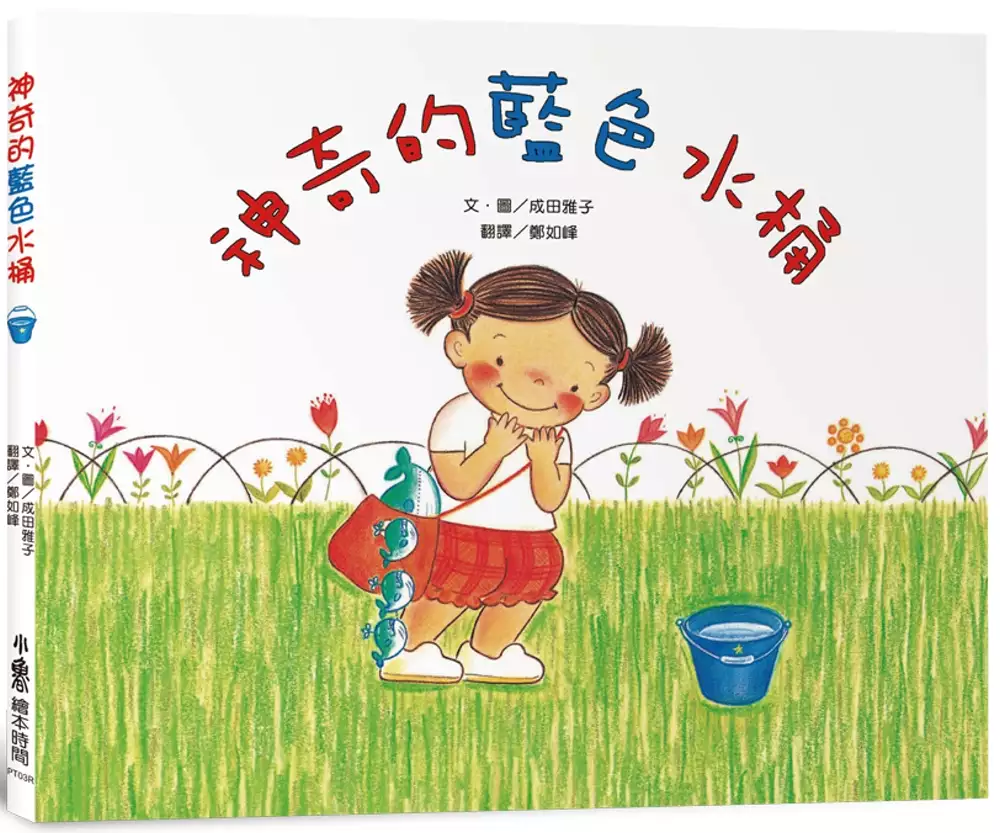

神奇的藍色水桶(三版)

為了解決池塘日文 的問題,作者成田雅子(MasakoNarita) 這樣論述:

★一本集快樂、夢想、想像的創意繪本! 紗娜到公園玩,看到一個藍色的水桶,水桶越變越大、越變越大,最後變成海洋世界,紗娜和朋友們玩得不亦樂乎……對於年幼的孩子來說,水桶等日常生活中平凡無奇的用品,在想像當中可以化身為充滿驚喜的海洋,就如同這本書的小女孩紗娜到公園玩的經歷一樣。 本書呈現出孩子充滿想像的心靈,而這樣的心靈正是最豐富最快樂的!透過簡單的故事,豐富的畫面,孩子可以從圖畫中看出紗娜與朋友間更多更多的好玩故事,而且,還能讓大人、小孩都能用新的眼光,從身邊事物發現快樂與夢想。 【本書關鍵字】 想像力、冒險、創意、快樂、夢想 【本書資料】

有注音 適讀年齡:4~7歲親子共讀;8歲以上自己閱讀 本書特色 1.創意想像100% 從孩子日常生活常見的器物――水桶,啟發創意想像力。 2.快樂夢想100% 引導孩子用新的眼光與視野,從生活周遭發現快樂與夢想。 得獎紀錄 ★「好書大家讀」選書 ★文化部優良讀物推介

日帝軍國主義下臺灣兵在西伯利亞勞改口述歷史之研究-以臺籍日北兵賴興煬為例-

為了解決池塘日文 的問題,作者蘇詠瀅 這樣論述:

中文摘要 一段被人遺忘的歷史,但卻隱藏著一群無辜的生命,為日本帝國所利用,不幸被蘇聯軍帶往西伯利亞集中營勞改的故事,1943年起,日帝〈日本帝國簡稱,本論文以下都用此簡稱。〉將戰敗之前,因戰事節節失利,在軍國主義之下半強迫、半利誘,再加上平日在公學校裡的愚民教育,讓臺灣島上一些被愚民化的人民,都心甘情願的去為日皇效命,而且必須服從日帝政策的調配,當時的軍伕、軍屬、志願兵……等,都是在被騙的情況下產生,但,戰後日帝卻對戰死的賠償,與未戰死被滯留勞改的臺籍日本兵,一概不聞不問,甚至連送回家的路途,又遇到國內二二八事件之後清鄉運動,都無法順利地讓歸鄉人回他自己的故鄉,反而讓他們要經過輾轉的過

程才能平安到家。 這一群無辜的臺籍日本兵,自從軍報到起,一切命運就都交在日帝的手裡,不知為誰而戰,何去何從?無人可以給確切的答案,也無人敢開口問;他們在從軍前只能到廟裡,祈求神民賜給平安符,以慰藉忐忑不安的心,前途渺茫,一去是否可以生還,誰都不敢有肯定的答案,這種生離死別,家裡的親人們,此時的心情誰能體會?這段悲劇是誰編造成的?偏偏卻又是選上這群無辜的人來擔綱演出,對他們來說,這段日子的流逝,該誰來負責呢? 這群倖存性命回臺的臺籍日本兵,因為日本人在1942年之後戰事節節失利,才開始對臺徵兵,他們是經過青年團訓練、第三期海軍志願兵訓練,才被派往上海,在幾經波折又到北韓元山港,擔任日

帝大後方機場的後勤(補給)兵工作,在這個訊息全無的地方,為日帝的戰機作戰前砲彈和槍彈補給,以及將歸來的飛機上,剩下的砲彈與槍彈卸下,並清洗砲管與槍管的工作。就在1945年8月15日,日帝宣布戰敗消息的前夕,8月14日元山地區的日本兵,與蘇聯軍對峙一天一夜,一槍未發,目擊日本軍官駕機叛逃回國,接著日軍就被蘇聯軍完全收服,8月15日蘇聯軍命令他們將槍械交出,然後集合編隊,最初一個星期當中,蘇聯軍完全不供應糧食,沿路只停下來喝路邊池塘或稻田裡的水,以及他們身上在剛戰敗時,從機場糧倉偷來的米,咬著米,喝著沿途取用不乾淨的水,他們倖存下來,接著被帶往西伯利亞的集中營勞改。 1945年10月至194

9年年初,這三年多的日子,他們在西伯利亞過著「一日不做,一日無食」的日子,這是蘇聯軍供應糧食的唯一條件,沒有工作的健康人,就沒有飯吃;期間受傷、生病也只有優碘、酒精、阿斯匹靈……等,這些都是從日本戰敗時接收來的藥品,如果受傷、生病就得靠著自己身強體魄及堅強的意志力恢復;他們在集中營勞改期間的工作有伐木、採礦、築鐵路、農場裡工作……等,一天只供應兩餐,常常是處在挨餓狀態,加上氣候寒冷,從我們亞熱帶的臺灣到西伯利亞,氣候上是很難適應,然而這群生命力堅強的鬥士,依然可以靠著意志力平安歸來,是多麼不易!